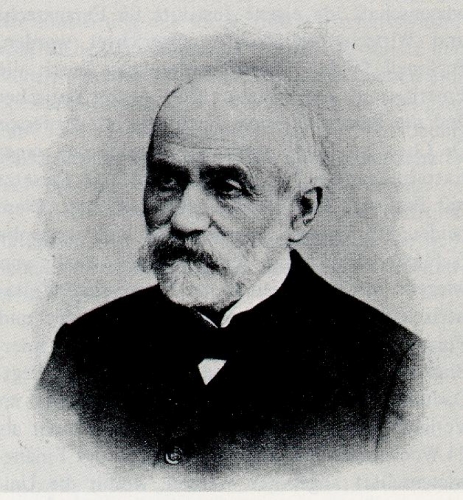

Maffesoli est professeur émérite à la Sorbonne, directeur du Centre d’études sur l’actuel et le quotidien, fondateur des revues Sociétés et Les cahiers européens de l’imaginaire, et aussi auteur de nombreux livres dont le dernier, de février 2019 (éditions Liber), La Force de l’imagination – contre les bien-pensants. Cela dit, Maffesoli sent le souffre et il est régulièrement dénoncé par les susdits bien-pensants et autres chiens de garde du Système.

... Il sent le soufre parce que, parmi les plus de 200 thèses qu’il a fait soutenir au début des années 1980, trois concernent l’astrologie, dont une de la vedette médiatique d’alors du domaine, Elisabeth Tessier. « S’ensuivit, écrit-il dans ‘La force de l’imaginaire’, une levée de boucliers d’une rare intensité (ce qui a fait bien sourire mes collègues étrangers, n’ayant pas, eux, ces pudeurs de jeunes filles !), m’accusant d’avoir fait “entrer l’astrologie à la Sorbonne”. Rien de moins ! »

Maffesoli fut donc l’objet d’une attaque en règle de la bienpensance du domaine, dont on retrouve des traces indélébiles dans les références auxquelles nous renvoie notre moteur de recherche universel et bien-pensant. (Une note dans son livre dit qu’en 1984, parce qu’il avait créé dans son centre une section de recherche sur l’homosexualité, Maffesoli avait été l’objet d’une semblable réprobation, et selon un collègue d’alors : « Michel, vous faites rentrer l’homosexualité à la Sorbonne ! » Tous les espoirs lui sont perelmis pour l'astrologie.) Finalement, on conclura l’épisode par cette citation : « Dans ce tintamarre médiatique, j’ai encore à l’esprit l’intervention de Jean Baudrillard qui, avec l’acuité qu’on lui connaît, teintée de malice, soulignait que, si les sociologues de base et leurs associations “professionnelles” (sic) protestaient avec tant de vigueur contre cette thèse [d’Elisabeth Tessier], n’était-ce pas parce qu’elle leur faisait concurrence en leur ôtant le monopole de la prédiction ? »

Cette mauvaise réputation dans les milieux de surveillance, quoiqu’on pense de l’astrologie, est une bonne introduction pour le texte ci-dessous qui traite des Gilets-Jaunes et des nouvelles conditions d’insurrection contre le Système (selon notre terminologie). Maffesoli juge que ces insurrections sont de caractère tribal à cause de l’éclatement des références permettant le reductio ad unum, notamment l’État-nation, sous la poussée de l’individualisme et du capitalisme-globaliste totalement déstructurant. Dans ce cas, le caractère “tribal” n’a aucun aspect péjoratif, il peut être le pire comme le meilleur et ce n’est qu’un moyen, en l’absence d’autres structures, par lequel se fait l’insurrection. Au reste, Maffesoli définit l’insurrection “tribale” des GJ de cette façon d’où la hauteur n’est certainement pas absente : « Nous assistons à un soulèvement quasi-mystique qui, dans l'absolu, reflète la fin d'une époque. »

Cette approche mystique d’une crise (celle des GJ) qui n’est, qui ne peut être qu’un signe parmi cent et mille de l’immense Grande Crise d’Effondrement du Système en cours nous convient parfaitement, comme nos lecteurs s’en doutent évidemment à la lecture de tant et tant de textes de ce site. Nulle timidité ni faux-fuyant dans cette appréciation générale, parce que la cause fondamentale ainsi décrite ne supporte pas de ces mégottages. La violence, par exemple... S’il le faut, et souvent il le faut pour contrebattre l’enfermement concentrationnaire et les garde-chiourmes efficaces et zélés du Système, qui entretiennent une violence constante faite de pression et d’oppression de l’esprit et des psychologies, – et, ces derniers temps, un peu plus directement, de la part des flics et d’une magistrature couchée, la même magistrature française qui successivement et à six ans de distance délégua ses mêmes juges condamner à mort, même élan de justice adaptée aux circonstances et variations atmosphériques, de Gaulle et Pétain.

« Il s’agit d’un ‘impératif atmosphérique’ auquel personne ne peut échapper. N’est-ce point cela que rappelle Victor Hugo : “et l’oiseau le plus libre a pour cage un climat”. Le climat est à l’effervescence. À la révolte des masses. Et rien ni personne n’en sera indemne. Tout au plus faut-il savoir l’accompagner, savoir la dire, le plus justement possible afin qu’elle ne s’aigrisse pas en une forme perverse, immaîtrisable et sanguinaire à souhait ! On retrouve cette idée dans le chemin de pensée de Martin Heidegger :“c’est le refus de l’animalité qui conduit à la bestialité” »

Et certes : « J’ai dit quête mystique. C’est à partir de la destruction qu’il y a une inéluctable renaissance. Contre tous les pouvoirs établis, seule la puissance populaire est le vecteur des métamorphoses. »

Dans cette longue liste des responsabilités et des culpabilités des sous-fifres, le commentateur met en bonne place pour notre plus grande approbation ceci que nous appelons presseSystème, qui ne cesse de déchoir à des profondeurs qu’on aurait pu penser impossible à atteindre tant la puanteur qui y règne est insupportable... Puisqu’il est question de puanteur, effectivement : « En la matière d’incompréhension, le summum est atteint par la Caste des journalistes. On se souvient de la formule assassine que Nietzsche prononçait en 1882 : “Encore un siècle de journalisme et les mots pueront”. Les mots puent quand, oubliant la soumission aux faits, fondement de la sagesse populaire, on se contente de s’inféoder à cette logique d’un “devoir être” dogmatique... »

Ce qui nous conduit au constat que nous-mêmes ne cessons de proclamer, bien entendu puisque nous sommes partie prenante, avec une conscience aigüe de ce qu’il nous est assigné de faire. C’est une idée qui traîne depuis 1999 pour notre compte, et cela réchauffe le cœur de voir que chaque événement d’importance la conforte, et qu’il se trouve d’aussi fortes phrases pour le confirmer :

« C’est sur les réseaux sociaux, les forums de discussion, les sites et autres plateformes du ‘Netactivisme’ qu’il faut suivre l’émergence de la socialité en cours de gestation. C’est cette presse alternative qui rend mieux compte des échanges, partages, entraides faisant des ronds-points un véritable Aventin postmoderne. »

Le texte de Maffesoli ci-dessous a été publié le 25 mars 2019 sur le site Atlantico.fr, auquel nous l’empruntons. On peut le compléter utilement par un entretien de Maffesoli avec Edouard Chanot, sur Spoutnik-français, le même 25 mars 2019.

dedefensa.org

_________________________

L’ère médiatique de la canaille mondaine

Une intelligentsia déphasée se partage les débats médiatiques en croyant que le réel se pliera à ses apriori théoriques que telles des incantations d’un autre âge elle serine ad nauseam : valeurs républicaines, démocratie, citoyenneté, laïcité et autres fariboles du même acabit, n’intéressant plus personne, sinon les divers privilégiés se partageant les pouvoirs.

Les esprits libres le savent, tout comme, les amateurs de bonne chère : il faut de l’impertinence dans les analyses comme du poivre dans les ragoûts. Et ce, dans le souci de surprendre et non de choquer. C’est ainsi que l’on peut dire que l’anarchie n’a rien d’anarchique. N’est-ce point la définition proposée par Élisée Reclus : « l’anarchie, c’est l’ordre sans l’État ».

Voilà qui nous conduit fort loin de tous ces “a-priorismes” étant le fourriers des divers totalitarismes et attitudes dogmatiques qui ponctuèrent le siècle précédent. Totalitarismes , plus ou moins doux, contre lesquels les peuples, contemporainement, se révoltent.

Soulèvement qui n’est pas sans inquiéter ce que Joseph de Maistre nommait : la « canaille mondaine ». De nos jours c’est cette intelligentsia déphasée qui outre les chaines tv en continu se partage les débats de ces divers bulletins paroissiaux que sont les organes de presse “mainstream” : Le Monde, Le Figaro, Libération. Chaînes et journaux n’étant plus qualifiés de “référence” que dans les EPHAD et divers clubs du 4ème âge où l’on papote , entre soi, de l’avenir du monde. C’est dire !

Un avenir que les divers experts consultés par les politiques ont du mal à saisir, obnubilés qu’ils sont par ce que j’ai nommé “a-priorisme ”. C’est-à-dire une idéosophie on ne peut plus crédule, croyant, car c’est bien de croyance qu’il s’agit, que le réel doit se plier à ces a-priori théoriques que telles des incantations d’un autre âge on serine ad nauseam : valeurs républicaines, démocratie, citoyenneté, laïcité et autres fariboles du même acabit, n’intéressant plus personne, sinon les divers privilégiés se partageant les pouvoirs institutionnels d’une technocratie en déshérence.

En la matière d’incompréhension, le summum est atteint par la Caste des journalistes. On se souvient de la formule assassine que Nietzsche prononçait en 1882 : « encore un siècle de journalisme et les mots pueront ». Prophétie on ne peut plus d’actualité.

Les mots puent quand, oubliant la soumission aux faits, fondement de la sagesse populaire, on se contente de s’inféoder à cette logique d’un “devoir être” dogmatique on ne peut plus désuet.

C’est le dogmatisme d’un rationalisme abstrait, d’un utilitarisme à courte vue et d’un soi-disant individualisme dominant. Le tout confortant l’ économicisme dans la société officielle. Toutes choses ne faisant plus recette dans les rassemblements populaires. Ce peuple que les élites, toutes tendances confondues méprisent, ce peuple que l’on affuble du qualificatif de populisme, n’a que faire des aumônes que le pouvoir condescendant consent à lui jeter à la figure.

La perdurance de ces rassemblements, les multiples fortes des révoltes des peuples, la méfiance forcenée vis-à-vis de ces élites ayant le pouvoir de faire et de dire, tout cela est l’expression d’un réel souci du qualitatif. « L’homme du désir » qu’ont prophétisé certains philosophes retrouve une indéniable force et vigueur. L’ère d’un Je” égotiste est en train de céder la place à l’ère d’un Nous bien plus généreux. Voilà ce que le “vomitus matutinus” de la presse dominante ne veut pas, ne peut pas surtout admettre.

Restons dans le poivre du ragoût dont il a été question. C’est bien d’une quête mystique dont il est question dans les insurrections populaires. Mais comme toute réalité trouve son fondement dans l’ordre des choses sensibles, il faut bien passer, pour dire et vivre ce désir fondamental, par les expériences irréfragables de la vie de tous les jours : taxes, retraites, impôts divers.

Mais ce qui est essentiel, c’est bien cette “ère du Nous”. Créer un monde harmonieux, à partir du monde tel qu’il est, et non plus à partir de ce que des théories abstraites auraient aimé qu’il soit. Au-delà de ceux qui, avec une mentalité de vieillard, continuent de faire la leçon, de ceux qui enfermés dans les étroites limites d’un savoir appris dans les grandes écoles, de ceux qui se complaisent dans les “Grands Débats”, où sans écouter les questions on a déjà les réponses, en bref, au-delà des lieux communs dogmatiques, la révolte gronde et elle continuera à gronder.

C’est dans les plateformes libertaires qu’il faut chercher la reviviscence de la vie. C’est dans la hardiesse de vues qui est y est proposée que s’élabore en son sens fort une éthique nouvelle. “Ethos” étant tout simplement, le ciment confortant la vie de toute société. Ce ciment consistant à conforter les cœurs et les esprits dans un être-ensemble où ce qui est primordial, c’est être-avec. Réalisation effective d’un centre de l’union, préoccupation essentielle d’une dynamique sociétale digne de ce nom.

Ce ciment, quand il y a une rénovation culturelle, ce qui est en cours actuellement, ne peut pas faire l’économie de la force. La puissance populaire rappelle, régulièrement, que la force prime le droit. Voilà qui est difficile à dire. Voilà pourtant ce dont on ne peut pas faire l’économie. Dans le long déroulé des histoires humaines l’insurrection reste un élément essentiel.

N’est-ce pas cela que résume l’adage de Goethe : « Meurs et deviens » ? J’ai dit quête mystique. C’est à partir de la destruction qu’il y a une inéluctable renaissance. Contre tous les pouvoirs établis, seule la puissance populaire est le vecteur des métamorphoses. Fluidité de la vie, se vivant certes dans la crainte et le tremblement, mais n’en étant pas moins nécessaire.

Cela nous force à nous souvenir que tout homme est poussière. L’humanisme intégral nous forçant à admettre que l’humain est fait aussi d’humus. C’est dans une telle optique qu’il faut reconnaître que la violence peut être tout à la fois banale et fondatrice. Elle est au fondement de toute vie individuelle et sociale. C’est même le cœur battant de ce que le philosophe Max Scheler nommait : « Ordo amoris ». L’ordre de l’amour n’étant en rien celui des “bénis oui oui”, mais bien celui de l’effervescence.

Voilà ce que la canaille mondaine n’ose pas dire. L’esprit du temps est à l’effervescence. Les diverses élections, un peu partout de par le monde en sont les expressions on ne peut plus éloquentes. Il s’agit d’un “impératif atmosphérique” auquel personne ne peut échapper. N’est-ce point cela que rappelle Victor Hugo : « et l’oiseau le plus libre a pour cage un climat ». Le climat est à l’effervescence. À la révolte des masses. Et rien ni personne n’en sera indemne. Tout au plus faut-il savoir l’accompagner, savoir la dire, le plus justement possible afin qu’elle ne s’aigrisse pas en une forme perverse, immaîtrisable et sanguinaire à souhait ! On retrouve cette idée dans le chemin de pensée de Martin Heidegger : « c’est le refus de l’animalité qui conduit à la bestialité » et le 20ème siècle n’est pas avare d’expressions en ce sens. Ainsi plutôt que la dénier, ainsi qu’il est convenu de le faire, il faut savoir la ritualiser, l’homéopathiser, sans pour autant en méconnaître la redoutable efficacité.

En effet dans notre monde aseptisé, on ne le dit pas assez, la violence, en son sens étymologique, c’est le vouloir (volere ). C’est le vouloir essentiel, et c’est aussi la force en action (Vis). Pour les Grecs même, elle se rattachait à la force vitale (Bia) qui était l’apanage des dieux.

Mais d’une telle compréhension on est fort loin, lorsqu’on lit les articles publiés dans la presse officielle ou que l’on entend les débats propres au conformisme dominant. À côté de ceux-ci les discussions du café du commerce paraissent être de l’Académie Française. Et ce tant l’ennui prévaut, tant les lieux communs sont tirés en rafales. Pensée convenue édictée, comme il convient pour les “sachants” avec l’arrogance, la suffisance et la jactance que l’on sait. Toutes choses ne faisant plus grande illusion. Mais, dès lors, s’affichant avec une assurance redoublée.

C’est sur les réseaux sociaux, les forums de discussion, les sites et autres plateformes du Netactivismequ’il faut suivre l’émergence de la socialité en cours de gestation. C’est cette presse alternative qui rend mieux compte des échanges, partages, entraides faisant des ronds-points un véritable Aventin postmoderne.

Voilà ce que les bien-pensants ne comprennent pas. Mais ne peut-on pas les comparer à ceux que Platon nommait les « montreurs de marionnettes ». C’est-à-dire des sophistes qui, au nom d’une rhétorique éculée et d’un prétendu savoir scientifique ( les “experts”), s’emploient à manipuler le tout-venant n’en pouvant mais. C’est ainsi, d’ailleurs, que le philosophe conclut : « La perversion de la cité commence par la fraude aux mots ». Voilà qui est on ne peut plus d’actualité.

Michel Maffesoli

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Nota : si l’américaine est née comme ça, gnostique en fait –cf. les filles du Dr March ou la péroreuse Beecher-Stowe, l’européenne a dû être transformée, travaillée. Un Nietzsche remonté écrivait dans par-delà le bien… et le mâle : « Sans doute, il existe, parmi les ânes savants du sexe masculin, assez d’imbéciles, amis et corrupteurs des femmes, qui conseillent à ces dernières de dépouiller la femme et d’imiter toutes les bêtises dont souffre aujourd’hui en Europe « l’homme », la « virilité » européenne, — qui aimerait avilir la femme jusqu’à la « culture générale », ou même jusqu’à la lecture des journaux et jusqu’à la politique. On veut même, de ci de là, changer les femmes en libres penseurs et en gens de lettres. »

Nota : si l’américaine est née comme ça, gnostique en fait –cf. les filles du Dr March ou la péroreuse Beecher-Stowe, l’européenne a dû être transformée, travaillée. Un Nietzsche remonté écrivait dans par-delà le bien… et le mâle : « Sans doute, il existe, parmi les ânes savants du sexe masculin, assez d’imbéciles, amis et corrupteurs des femmes, qui conseillent à ces dernières de dépouiller la femme et d’imiter toutes les bêtises dont souffre aujourd’hui en Europe « l’homme », la « virilité » européenne, — qui aimerait avilir la femme jusqu’à la « culture générale », ou même jusqu’à la lecture des journaux et jusqu’à la politique. On veut même, de ci de là, changer les femmes en libres penseurs et en gens de lettres. »

Ces livres ont été publiés en l’espace d’un an. Ils appartiennent au même courant d’opinion antimondialiste et manifestent des approches similaires face aux grands défis de notre époque. Tous ces auteurs français font partie de ce qu’on appelle depuis quelques années la nouvelle dissidence occidentale qui a émergé dans le monde de l’après-guerre froide.

Ces livres ont été publiés en l’espace d’un an. Ils appartiennent au même courant d’opinion antimondialiste et manifestent des approches similaires face aux grands défis de notre époque. Tous ces auteurs français font partie de ce qu’on appelle depuis quelques années la nouvelle dissidence occidentale qui a émergé dans le monde de l’après-guerre froide. Tous les efforts des intellectuels de marque, que j’ai découverts au cours des dernières années et dont je recommande les ouvrages aux lecteurs de langue roumaine, visent à clarifier les conditions de la gouvernance par le chaos, pour utiliser une expression pertinente de Lucien Cerise. Dans l’espace ex-communiste, même si nous avons finalement échappé à la dictature cognitive du régime, nous sommes, d’une certaine manière, désavantagés par rapport aux Européens qui vivaient de l’autre côté du « rideau de fer ». Nous avons naïvement pensé que le nouveau régime capitaliste, qui s’est étendu à notre espace, nous apporterait liberté, justice et dignité, tant personnelles que nationales. Mais après trois décennies de capitalisme, nous sommes tombés dans un désastre économique, politique, culturel et avant tout axiologique, bien pire que celui que nous avons connu sous les soviets. L’inertie de la pensée, le confort intellectuel et le manque de perspective empêchent encore beaucoup d’entre nous de réaliser l’ampleur de la catastrophe qui nous frappe. Nous vivons encore avec l’illusion que, pour éliminer un gouvernement corrompu et incompétent, il suffira de voter ou d’organiser des manifestations de masse et que tout sera résolu. Et ce genre de naïveté est un piège extrêmement dangereux.

Tous les efforts des intellectuels de marque, que j’ai découverts au cours des dernières années et dont je recommande les ouvrages aux lecteurs de langue roumaine, visent à clarifier les conditions de la gouvernance par le chaos, pour utiliser une expression pertinente de Lucien Cerise. Dans l’espace ex-communiste, même si nous avons finalement échappé à la dictature cognitive du régime, nous sommes, d’une certaine manière, désavantagés par rapport aux Européens qui vivaient de l’autre côté du « rideau de fer ». Nous avons naïvement pensé que le nouveau régime capitaliste, qui s’est étendu à notre espace, nous apporterait liberté, justice et dignité, tant personnelles que nationales. Mais après trois décennies de capitalisme, nous sommes tombés dans un désastre économique, politique, culturel et avant tout axiologique, bien pire que celui que nous avons connu sous les soviets. L’inertie de la pensée, le confort intellectuel et le manque de perspective empêchent encore beaucoup d’entre nous de réaliser l’ampleur de la catastrophe qui nous frappe. Nous vivons encore avec l’illusion que, pour éliminer un gouvernement corrompu et incompétent, il suffira de voter ou d’organiser des manifestations de masse et que tout sera résolu. Et ce genre de naïveté est un piège extrêmement dangereux. Mais identifier les tireurs des ficelles externes, qui sont les grands profiteurs de ce jeu sordide, est beaucoup plus difficile pour le moment. Ce sont précisément ceux-là qui se tiennent dans le coin supérieur du conflit triangulé, en restant loin des yeux du grand public. Ce sont les centres de pouvoir occidentaux, qui ont tracé le chemin à sens unique qui mène à notre ruine. Nous pouvons appeler cela oligarchie planétaire, corporatocratie, élite mondiale, la mafia des banquiers ou Grand Capital, mais tous ces noms peuvent paraître abstraits et, en outre, – horribile dictu ! – être associés avec la « théorie du complot ». Or, nous sommes des gens civilisés et ne croyons pas à l’existence de ce genre des choses. Nous allons donc mentionner les noms des outils institutionnels de cette entité apparemment nébuleuse : l’Union Européenne, les USA, l’OTAN, le FMI, la Banque mondiale, l’Organisation Mondiale du Commerce, le Conseil de l’Europe, la malsaine mafia internationale du « réseau Soros », etc. Ce sont précisément ces centres de pouvoir qui ont imposé le modèle suivi avec docilité par les sociétés post-communistes. Leurs dogmes sont gardés avec soin, car leur application aux nations captives leur permet une domination sans entrave. Résumons les dogmes du nouveau catéchisme idéologique : économie ultralibérale, soit libre circulation des capitaux, des biens, des services, des personnes et du travail, donc libre-échange sans frontières et sans limites, c’est-à-dire annihilation de la capacité de l’État à se protéger face aux géants économiques étrangers, maintien de la Banque nationale sous contrôle externe (sous prétexte d’être une entité indépendante des autorités politiques nationales), inoculation du féminisme dans les structures politiques et étatiques, « théorie du genre » qui affirme que le sexe n’est qu’une construction sociale artificielle, donc optionnelle, tolérance à l’égard des soi-disant « minorités sexuelles » et du LGBT, planification familiale et stimulation de l’avortement, en fait, un génocide planifié pour réduire la population, etc.

Mais identifier les tireurs des ficelles externes, qui sont les grands profiteurs de ce jeu sordide, est beaucoup plus difficile pour le moment. Ce sont précisément ceux-là qui se tiennent dans le coin supérieur du conflit triangulé, en restant loin des yeux du grand public. Ce sont les centres de pouvoir occidentaux, qui ont tracé le chemin à sens unique qui mène à notre ruine. Nous pouvons appeler cela oligarchie planétaire, corporatocratie, élite mondiale, la mafia des banquiers ou Grand Capital, mais tous ces noms peuvent paraître abstraits et, en outre, – horribile dictu ! – être associés avec la « théorie du complot ». Or, nous sommes des gens civilisés et ne croyons pas à l’existence de ce genre des choses. Nous allons donc mentionner les noms des outils institutionnels de cette entité apparemment nébuleuse : l’Union Européenne, les USA, l’OTAN, le FMI, la Banque mondiale, l’Organisation Mondiale du Commerce, le Conseil de l’Europe, la malsaine mafia internationale du « réseau Soros », etc. Ce sont précisément ces centres de pouvoir qui ont imposé le modèle suivi avec docilité par les sociétés post-communistes. Leurs dogmes sont gardés avec soin, car leur application aux nations captives leur permet une domination sans entrave. Résumons les dogmes du nouveau catéchisme idéologique : économie ultralibérale, soit libre circulation des capitaux, des biens, des services, des personnes et du travail, donc libre-échange sans frontières et sans limites, c’est-à-dire annihilation de la capacité de l’État à se protéger face aux géants économiques étrangers, maintien de la Banque nationale sous contrôle externe (sous prétexte d’être une entité indépendante des autorités politiques nationales), inoculation du féminisme dans les structures politiques et étatiques, « théorie du genre » qui affirme que le sexe n’est qu’une construction sociale artificielle, donc optionnelle, tolérance à l’égard des soi-disant « minorités sexuelles » et du LGBT, planification familiale et stimulation de l’avortement, en fait, un génocide planifié pour réduire la population, etc.

Chatelet comprend que les jeunes seront maltraités (en 1999, disait le Figaro il fallait gagner 90 000 franc mensuels pour mieux vivre à Londres qu’à Paris). Alors à quoi sert ce cirque romain et inhumain ?

Chatelet comprend que les jeunes seront maltraités (en 1999, disait le Figaro il fallait gagner 90 000 franc mensuels pour mieux vivre à Londres qu’à Paris). Alors à quoi sert ce cirque romain et inhumain ? Oui, la vie postmoderne est devenue « solitary, poor, nasty, brutish, and short », comme dit Hobbes. Car les attentats festifs aident à l’écourter cette vie.

Oui, la vie postmoderne est devenue « solitary, poor, nasty, brutish, and short », comme dit Hobbes. Car les attentats festifs aident à l’écourter cette vie.

Il montre toute sa sévérité envers « l’expertise d’un monde médiatico-universitaire (le plus souvent) issu du monde d’en haut et (toujours) porté par un profond mépris de classe (p. 149) ». Il critique volontiers un « antifascisme d’opérette [qui] ne suffit plus au monde d’en haut pour imposer ses représentations dans l’opinion (p. 114) ». Il se moque aussi de la doxa dominante qui met en exergue « l’existence de quartiers pauvres ou de ghettos à l’intérieur des métropoles et la crise de quelques grandes villes pour minimiser la dynamique globale d’embourgeoisement et de citadellisation des métropoles (p. 115) ». Il s’agit pour les médiats institutionnels de valoriser à la fois la « France d’en-haut » et la « France des “ zones populaires sensibles ” » dans un antagonisme factice qui présente le double avantage d’écarter des schémas de représentation convenue la « France périphérique » largement majoritaire et de polariser autour de quelques oppositions binaires formatées une population sciemment mise à cran : modèle occidental – cosmopolite de consommation de masse à crédit contre « péril » islamiste aujourd’hui, menace chinoise (ou russe ou bordure) demain.

Il montre toute sa sévérité envers « l’expertise d’un monde médiatico-universitaire (le plus souvent) issu du monde d’en haut et (toujours) porté par un profond mépris de classe (p. 149) ». Il critique volontiers un « antifascisme d’opérette [qui] ne suffit plus au monde d’en haut pour imposer ses représentations dans l’opinion (p. 114) ». Il se moque aussi de la doxa dominante qui met en exergue « l’existence de quartiers pauvres ou de ghettos à l’intérieur des métropoles et la crise de quelques grandes villes pour minimiser la dynamique globale d’embourgeoisement et de citadellisation des métropoles (p. 115) ». Il s’agit pour les médiats institutionnels de valoriser à la fois la « France d’en-haut » et la « France des “ zones populaires sensibles ” » dans un antagonisme factice qui présente le double avantage d’écarter des schémas de représentation convenue la « France périphérique » largement majoritaire et de polariser autour de quelques oppositions binaires formatées une population sciemment mise à cran : modèle occidental – cosmopolite de consommation de masse à crédit contre « péril » islamiste aujourd’hui, menace chinoise (ou russe ou bordure) demain.

Savatore Babones is an America academic with an appointment in Sociology and Social Policy at the University of Sydney. Unusually for someone in such a position, he has a few good things to say about Donald Trump—or at least about the fact of his election. Trump himself he describes as crass, a boor and lacking in qualifications. But, he writes, “there are reasons to hope that we will have a better politics after the Trump Presidency than we could ever have had without it.”

Savatore Babones is an America academic with an appointment in Sociology and Social Policy at the University of Sydney. Unusually for someone in such a position, he has a few good things to say about Donald Trump—or at least about the fact of his election. Trump himself he describes as crass, a boor and lacking in qualifications. But, he writes, “there are reasons to hope that we will have a better politics after the Trump Presidency than we could ever have had without it.”

En résumé, La classe dominante est étrangère au peuple autochtone et lui est ouvertement hostile. De plus, elle ne manque pas de maladroitement instrumentaliser les immigrés pour contrer le réveil autochtone (le « populisme ») et conserver ainsi sa domination culturelle et politique (Guilluy : « A ce titre, l’instrumentalisation de l’immigré et des pauvres par la classe dominante, le show- biz et une partie du monde intellectuel apparaît pour ce qu’il est : une mise en scène indécente… »). Ajoutons que l’Etat est un outil au service de la classe dominante et nous aurons un tableau qui correspond assez bien à ce que nous décrivons depuis quatre ans dans ce blog.

En résumé, La classe dominante est étrangère au peuple autochtone et lui est ouvertement hostile. De plus, elle ne manque pas de maladroitement instrumentaliser les immigrés pour contrer le réveil autochtone (le « populisme ») et conserver ainsi sa domination culturelle et politique (Guilluy : « A ce titre, l’instrumentalisation de l’immigré et des pauvres par la classe dominante, le show- biz et une partie du monde intellectuel apparaît pour ce qu’il est : une mise en scène indécente… »). Ajoutons que l’Etat est un outil au service de la classe dominante et nous aurons un tableau qui correspond assez bien à ce que nous décrivons depuis quatre ans dans ce blog.

Venons-en à Guilluy. Dans son ouvrage sur la France périphérique, il écarte brillamment le mythe d’un accord entre bobos et musulmans (base électorale du PS) :

Venons-en à Guilluy. Dans son ouvrage sur la France périphérique, il écarte brillamment le mythe d’un accord entre bobos et musulmans (base électorale du PS) : Le coup du vivre ensemble ? Guilluy :

Le coup du vivre ensemble ? Guilluy :

Georges Feltin–Tracol rappelle d’abord les origines du socialisme avec Pierre Leroux, qui critiquait à la fois les restaurationnistes de la monarchie (une illusion), et le libéralisme exploiteur (une réalité). Un socialisme non marxiste qui préfigure une troisième voie. Puis, Georges Feltin–Tracol souligne ce qu’a pu être le socialisme pour Jean Mabire : une éthique de l’austérité et de la camaraderie, « au fond des mines et en haut des djebels ». Ce fut le contraire de l’esprit bourgeois. Ce fut un idéal de justice et de fraternité afin de dépasser les nationalismes pour entrer dans un socialisme européen. Avec un objectif : « conjoindre tradition et révolution ». Critiquant ce que le communisme peut voir de bourgeois, Jean Mabire lui préférait le « communisme des conseils », libertaire (mais certes pas libéral-libertaire). Pour les mêmes raisons que le tenait éloigné du communisme productiviste et embourgeoisé, Mabire ne s’assimilait aucunement au fascisme, non seulement parce qu’il était mort en 1945, mais parce qu’il n’avait été ni socialiste, ni européen. Il se tenait par contre proche de la nébuleuse qualifiée de « gauche réactionnaire » par Marc Crapez. Une gauche antilibérale et holiste. Georges Feltin–Tracol évoque aussi le curieux « socialisme » modernisateur, technocratique, anti-bourgeois et anti-rentier de Patrie et progrès (1958-60). Dans son chapitre « Positions tercéristes », Georges Feltin–Tracol évoque les mouvements de type troisième voie de l’Amérique latine, du monde arabe, du Moyen-Orient, d’Afrique.

Georges Feltin–Tracol rappelle d’abord les origines du socialisme avec Pierre Leroux, qui critiquait à la fois les restaurationnistes de la monarchie (une illusion), et le libéralisme exploiteur (une réalité). Un socialisme non marxiste qui préfigure une troisième voie. Puis, Georges Feltin–Tracol souligne ce qu’a pu être le socialisme pour Jean Mabire : une éthique de l’austérité et de la camaraderie, « au fond des mines et en haut des djebels ». Ce fut le contraire de l’esprit bourgeois. Ce fut un idéal de justice et de fraternité afin de dépasser les nationalismes pour entrer dans un socialisme européen. Avec un objectif : « conjoindre tradition et révolution ». Critiquant ce que le communisme peut voir de bourgeois, Jean Mabire lui préférait le « communisme des conseils », libertaire (mais certes pas libéral-libertaire). Pour les mêmes raisons que le tenait éloigné du communisme productiviste et embourgeoisé, Mabire ne s’assimilait aucunement au fascisme, non seulement parce qu’il était mort en 1945, mais parce qu’il n’avait été ni socialiste, ni européen. Il se tenait par contre proche de la nébuleuse qualifiée de « gauche réactionnaire » par Marc Crapez. Une gauche antilibérale et holiste. Georges Feltin–Tracol évoque aussi le curieux « socialisme » modernisateur, technocratique, anti-bourgeois et anti-rentier de Patrie et progrès (1958-60). Dans son chapitre « Positions tercéristes », Georges Feltin–Tracol évoque les mouvements de type troisième voie de l’Amérique latine, du monde arabe, du Moyen-Orient, d’Afrique. Le gaullisme n’est pas si éloigné de cette conception de l’économie et du social. Pour les gaullistes de conviction, la solution à la question sociale est la participation des ouvriers à la propriété de l’entreprise. C’est le pancapitalisme (ou capitalisme populaire, au sens de « répandu dans le peuple ») de Marcel Loichot. Pour de Gaulle, la participation doit corriger l’arbitraire du capitalisme en associant les salariés à la gestion des entreprises, tandis que le Plan doit corriger les insuffisances et les erreurs du marché du point de vue de l’intérêt de la nation. Participation et planification – ou planisme comme on disait dans les années trente – caractérisent ainsi la pensée du gaulliste Louis Vallon. D’autres personnalités importantes du gaullisme de gauche sont René Capitant, Jacques Debû-Bridel, Léo Hamon, Michel Cazenave (1), Philippe Dechartre, Dominique Gallet… L’objectif du gaullisme, et pas seulement du gaullisme de gauche, mais du gaullisme de projet par opposition au simple gaullisme de gestion, est, non pas de supprimer les conflits d’intérêts mais de supprimer les conflits de classes sociales. La participation n’est pas seulement une participation aux bénéfices, elle est une participation au capital de façon à ce que les ouvriers, employés, techniciens, cadres deviennent copropriétaires de l’entreprise. Le capitalisme populaire, diffusé dans le peuple, ou pancapitalisme, succèderait alors au capitalisme oligarchique. Il pourrait aussi être un remède efficace à la financiarisation de l’économie.

Le gaullisme n’est pas si éloigné de cette conception de l’économie et du social. Pour les gaullistes de conviction, la solution à la question sociale est la participation des ouvriers à la propriété de l’entreprise. C’est le pancapitalisme (ou capitalisme populaire, au sens de « répandu dans le peuple ») de Marcel Loichot. Pour de Gaulle, la participation doit corriger l’arbitraire du capitalisme en associant les salariés à la gestion des entreprises, tandis que le Plan doit corriger les insuffisances et les erreurs du marché du point de vue de l’intérêt de la nation. Participation et planification – ou planisme comme on disait dans les années trente – caractérisent ainsi la pensée du gaulliste Louis Vallon. D’autres personnalités importantes du gaullisme de gauche sont René Capitant, Jacques Debû-Bridel, Léo Hamon, Michel Cazenave (1), Philippe Dechartre, Dominique Gallet… L’objectif du gaullisme, et pas seulement du gaullisme de gauche, mais du gaullisme de projet par opposition au simple gaullisme de gestion, est, non pas de supprimer les conflits d’intérêts mais de supprimer les conflits de classes sociales. La participation n’est pas seulement une participation aux bénéfices, elle est une participation au capital de façon à ce que les ouvriers, employés, techniciens, cadres deviennent copropriétaires de l’entreprise. Le capitalisme populaire, diffusé dans le peuple, ou pancapitalisme, succèderait alors au capitalisme oligarchique. Il pourrait aussi être un remède efficace à la financiarisation de l’économie.

Gumplowicz nennt für den Aufbau des Staates eine Reihe von Folgeerscheinungen. Dabei verschwand die Rassentrennung nicht ganz. Vielmehr wird sie in die staatliche Ordnung eingebettet und tritt als eine staatlich gewährleistete Rangfolge auf. Gumplowicz erklärt: „Denn schließlich ist Herrschaft nichts anderes als eine durch Übermacht geregelte Teilung der Arbeit, bei der den Beherrschten die niedrigeren und schweren, den Herrschenden die höheren und leichteren (oft nur das Befehlen und Verwalten) zufällt. Wie aber ohne Teilung der Arbeit keinerlei Kultur denkbar ist, so ist ohne Herrschaft keine gedeihliche Teilung der Arbeit möglich, weil sich, wie gesagt, freiwillig niemand zur Leistung der niedrigeren und schwereren Arbeit hergeben wird.“ Dieser Punkt ist wichtig: Obwohl die „Vergesellschaftung der Sprache und Religion“ zu einer „amalgamierten“ Gesellschaft führt, wirkt die Staatenbildung gleichzeitig darauf hin, eine Herrschaftsordnung mit einer Trennung von Herrschern und Beherrschten zu festigen.

Gumplowicz nennt für den Aufbau des Staates eine Reihe von Folgeerscheinungen. Dabei verschwand die Rassentrennung nicht ganz. Vielmehr wird sie in die staatliche Ordnung eingebettet und tritt als eine staatlich gewährleistete Rangfolge auf. Gumplowicz erklärt: „Denn schließlich ist Herrschaft nichts anderes als eine durch Übermacht geregelte Teilung der Arbeit, bei der den Beherrschten die niedrigeren und schweren, den Herrschenden die höheren und leichteren (oft nur das Befehlen und Verwalten) zufällt. Wie aber ohne Teilung der Arbeit keinerlei Kultur denkbar ist, so ist ohne Herrschaft keine gedeihliche Teilung der Arbeit möglich, weil sich, wie gesagt, freiwillig niemand zur Leistung der niedrigeren und schwereren Arbeit hergeben wird.“ Dieser Punkt ist wichtig: Obwohl die „Vergesellschaftung der Sprache und Religion“ zu einer „amalgamierten“ Gesellschaft führt, wirkt die Staatenbildung gleichzeitig darauf hin, eine Herrschaftsordnung mit einer Trennung von Herrschern und Beherrschten zu festigen. Gumplowicz bringt seine brutalen Grundsätze aber nicht vor, um Blutvergießen zu rechtfertigen oder die Herrschenden zum Krieg aufzustacheln. Ihm geht es darum, auf die blutige Voraussetzung jeder Staatswerdung aufmerksam zu machen. Er distanziert sich von der Gefühlsduselei, die schon zu seiner Zeit die Darstellungen der internationalen Beziehungen prägten. Und nicht zuletzt versucht er, menschliche Erfahrungen und Errungenschaften ohne die übliche Weichzeichnung darzustellen. Die Wechselwirkung von Rassenstreitigkeiten und dem nachfolgenden Amalgamierungsdrang stellt Gumplowicz nochmals in „Rasse und Staat. Eine Untersuchung über das Gesetz der Staatenbildung“ (1875) dar: „Ohne Rassengegensätze gibt es keinen Staat und keine staatliche Entwicklung, und ohne Rassenverschmelzung gibt es keine Kultur und keine Zivilisation.“

Gumplowicz bringt seine brutalen Grundsätze aber nicht vor, um Blutvergießen zu rechtfertigen oder die Herrschenden zum Krieg aufzustacheln. Ihm geht es darum, auf die blutige Voraussetzung jeder Staatswerdung aufmerksam zu machen. Er distanziert sich von der Gefühlsduselei, die schon zu seiner Zeit die Darstellungen der internationalen Beziehungen prägten. Und nicht zuletzt versucht er, menschliche Erfahrungen und Errungenschaften ohne die übliche Weichzeichnung darzustellen. Die Wechselwirkung von Rassenstreitigkeiten und dem nachfolgenden Amalgamierungsdrang stellt Gumplowicz nochmals in „Rasse und Staat. Eine Untersuchung über das Gesetz der Staatenbildung“ (1875) dar: „Ohne Rassengegensätze gibt es keinen Staat und keine staatliche Entwicklung, und ohne Rassenverschmelzung gibt es keine Kultur und keine Zivilisation.“

Que dit le maître à penser de Georges Soros ? En substance, qu’une société ouverte, au contraire d’une société fermée, distingue ce qui relève du droit de ce qui relève de la culture. Le philosophe explique que la société ne doit plus être soudée par des valeurs partagées mais par des lois qui respectent le droit naturel et n’entravent pas le pluralisme des idées ou des croyances. Une société ouverte fondée sur des lois acceptables par tous les hommes peut, et même doit selon Popper, être multiculturelle et multiraciale. En résumé, Popper, inspiré par le républicanisme « français », nous explique que les cultures doivent perdre leur caractère sociétal sous l’effet de lois culturicides. La loi émanant de l’identité doit s’effacer devant une loi abstraite émanant de l’universalité. Le philosophe propose un

Que dit le maître à penser de Georges Soros ? En substance, qu’une société ouverte, au contraire d’une société fermée, distingue ce qui relève du droit de ce qui relève de la culture. Le philosophe explique que la société ne doit plus être soudée par des valeurs partagées mais par des lois qui respectent le droit naturel et n’entravent pas le pluralisme des idées ou des croyances. Une société ouverte fondée sur des lois acceptables par tous les hommes peut, et même doit selon Popper, être multiculturelle et multiraciale. En résumé, Popper, inspiré par le républicanisme « français », nous explique que les cultures doivent perdre leur caractère sociétal sous l’effet de lois culturicides. La loi émanant de l’identité doit s’effacer devant une loi abstraite émanant de l’universalité. Le philosophe propose un

Esiste un libro “speciale” in Italia dal titolo UNISEX e con sottotitolo “Cancellare l’identità sessuale: la nuova arma della manipolazione globale” pubblicato da Arianna Editrice. Gli autori sono la giornalista Enrica Perucchietti e lo scrittore Gianluca Marletta.

Esiste un libro “speciale” in Italia dal titolo UNISEX e con sottotitolo “Cancellare l’identità sessuale: la nuova arma della manipolazione globale” pubblicato da Arianna Editrice. Gli autori sono la giornalista Enrica Perucchietti e lo scrittore Gianluca Marletta.