vendredi, 20 mars 2009

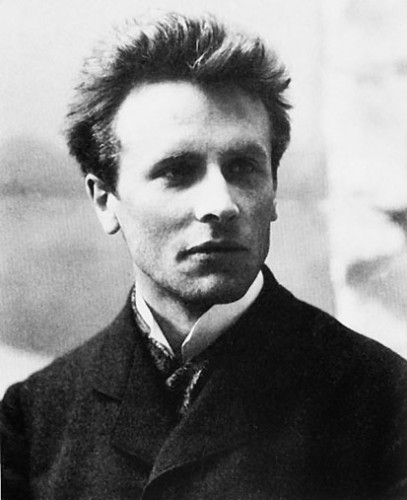

Ernst Jünger et le retour aux Grecs

Ernst Jünger et le retour aux Grecs

(conférence d'Isabelle Fournier lors de l'Université d'été de la FACE, juillet 1995)

L'œuvre jüngerienne est, selon l'auteur lui-même, divisée en deux parties, un “ancien testament” (1920-1932), dont le fleuron est Le Travailleur (1932) et un “nouveau testament”, commencé par Sur la douleur. Pour Jünger, comme pour tous les hommes de culture en Europe, le recours aux Grecs est une démarche essentielle, malgré l'irrevéresibilité de l'histoire. Aujourd'hui, époque nihiliste, la clef de voûte de la civilisation hellénique, c'est-à-dire la Cité, s'effondre. L'homme libre doit la quitter, retourner à la forêt, au resourcement.

Dans l'œuvre jüngerienne, le symbolisme de la Cité est essentiel. Du temps des Grecs, la Cité s'opposait au chaos des périphéries incultes et sauvages. Mais cette Cité, symbole de l'empire que l'homme est parfois capable d'exercer sur lui-même, est périssable, comme nous le constantons, constat qui autorise à proclamer son imperfection. Jünger s'intéresse à la signification de cette mort des cités. Dans le monde grec, la Cité, justement, permettait d'élaborer, à l'abri du chaos, une pensée rationnelle, se substituant progressivement au mythe, fondateur de la culture initiale. L'esprit grec est celui qui a inscrit la pensée humaine dans la mémoire et la durée. C'est Hérodote qui fait passer l'hellénité du mythe à l'histoire. C'est aussi dans cette intersection que se situe Thucydide. Mais cette construction va s'éroder, s'effondrer. Nous sommes alors entrés dans l'âge des cités imparfaites.

Les cités imparfaites découlent de la dévaluation des valeurs supérieures: elles annoncent le nihilisme. La décadence est le concours de l'érosion de l'autorité spirituelle, de la dissolution des hiérarchies et du déclin de la langue. Le temps des virtualités religieuses est épuisé, l'unité mentale du peuple n'existe plus, les fidélités communautaires sont fissurées, on rompt avec le mos majorum. La Cité des Falaises de marbre est une de ces cités imparfaites, où il n'y a plus unité de culte, où les rites funéraires sont en déchéance, banalisés par la technique, où le sacré se retire, où la raison n'est plus qu'un outil de puissance. Mais Jünger sait surtout que l'on n'exhume pas les dieux morts. Dans Heliopolis, il se penche sur cette question du vide laissé par ces dieux et place cette autre cité imparfaite qu'imagine son génie poétique, à l'enseigne des néo-spiritualismes, palliatifs éphémères et maladroits à cette déchéance. Toute chute est précédée d'un affaiblissement intérieur, nous dit Jünger. Comment supporter ce déclin, qui est en même temps terreur? Par la fuite. Les héros jüngeriens présentent dès lors des itinéraires individuels tout de solitude, de nostalgie du monde originel, d'inquiétude existentielle. Ils sont volontairement des étrangers à l'histoire.

Œuvre et des cités primordiales et des cités imparfaites, l'œuvre de Jünger est aussi celle qui tente de donner un sens à cette fuite. L'homme peut-il guérir d'un monde foncièrement vicié? Oui, à condition de passer par l'athanor de la souffrance (de la douleur). Oui, à condition de recourir aux archétypes féminins, de retourner à la Grande Mère, retour qui est simultanément “réhabilitation du temps”.

(notes prises par Etienne Louwerijk et Catherine Niclaisse).

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, traditions, grèce antique, antiquité grecque, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 12 mars 2009

De traditionele Vlaamse Studentenbeweging

De traditionele Vlaamse Studentenbeweging

Ex: http://onsverbond.wordpress.com/

De oorspronkelijke betekenis van de Vlaamse studentenbeweging.

De traditionele katholieke Vlaamse studentenbeweging verenigde alle katholieke en conservatief-nationalistische studentenclubs in de geest van Albrecht Rodenbach en zijn Blauwvoeterij. Rodenbach stelde zijn talenten en energie ten dienste van wat hij de ‘Vlaamsche studentenkamp’ noemde, de toen opkomende katholieke Vlaamse studentenbeweging. In zijn krachtige oproep tot nationaal zelfbewustzijn ligt Rodenbachs voornaamste betekenis en daarvoor inspireerden generaties studenten zich op hem, zelfs tot op heden. Hij onderstreepte de eigen rol die de studerende jeugd daarin te vervullen had en gaf aan zijn generatiegenoten een zendingsbewustzijn dat sindsdien gemeengoed werd bij katholieke scholieren en studenten[1]. Op methodologisch vlak ontdekte hij de kracht van zang en toneel voor de propagandistische werking. Alzo bleef toneel tot de jaren 1930 een typische activiteit van de studentenbonden. Door het ontwikkelen van de Blauwvoetromantiek reikte Albrecht Rodenbach bovendien de vele studentengeneraties een symboliek aan, waarvan hij zelf ten gevolge van zijn vroegtijdige dood ook een onderdeel werd. Daardoor werd hij binnen de traditionele Vlaamse studentenbeweging een echte mythe[2].

Rodenbachs opvolgers streefden er tevens naar het clubleven stijlvol te laten verlopen. Zo introduceerde Jef vanden Eynde stijl in de studentenbeweging, terwijl Mon De Goeyse vanden Eyndes stijlgebruiken verder uitwerkte en perfectioneerde door onder meer de clubcodex op te stellen. De drie voornoemde studentenleiders vormden de Vlaamse studentenbeweging naar de Duitse studententradities, meer bepaald naar het model van de Duitse Burschenschaften. De Vlaamse studenten raakten zo eigen aan deze traditie, dat zij later zelfs niet meer beseften dat deze van Duitse oorsprong was[3].

Een ander belangrijk gegeven is dat de tradities van de Vlaamse studentenbeweging ontwikkeld werden binnen het Vlaamsch Verbond aan de Katholieke Universiteit van Leuven. In 1911 namen dit Leuvense Vlaamsch Verbond en de Gentse Rodenbachs Vrienden gezamenlijk de naam Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond van België (KVHVB) aan. Vanuit Leuven werden deze studententradities verspreid naar de andere studentensteden. Het is ook daardoor dat zich onder de Leuvense overkoepeling der Vlaamse studentenclubs, namelijk KVHV-Leuven, zowel de andere KVHV-afdelingen als de regionale studentenclubs plaatsten[4].

De Vlaamse studentenbeweging was ook een samenhangend geheel: nagenoeg alle katholieke studenten waren politiek conservatief-nationalistisch en hingen de Vlaamse studententradities aan. Ze beschouwden zichzelf ook duidelijk als een onderdeel van de Vlaamse Beweging en fungeerden als één geheel wanneer het overkoepelende bestuur opriep voor grote manifestaties, zoals de Groot-Nederlandse Studentencongressen, de Ijzerbedevaarten, de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent, de Koningskwestie, de Schoolstrijd, de sluiting van de mijn van Zwartberg, Leuven Vlaams enzovoort[5].

Er was in de Vlaamse studentenbeweging ook altijd een streven naar volksverheffing, opvoeding, vorming, bewustzijn van eigenwaarde en fierheid. Dit gaat terug op het beeld dat Albrecht Rodenbach had van de Vlaamse nationaliteit, die hij weerspiegeld vond in het door Joseph Kervyn de Lettenhove geïdealiseerde oude Kerelsvolk met zijn vrijheidsdrang, zijn ontembare fierheid, zijn heldenmoed, zijn trouw aan de ruwe Noordse aard en gebruiken. Met zijn studentenbeweging wilde Rodenbach een Kulturkampf voeren, het volk wekken tot een nationaal bewustzijn door de herbronning van het onderwijs, de kunst en de gehele cultuur van volkstradities. Alleen zo kon volgens hem het land gered worden van de verfransende loge. Albrecht Rodenbach was de harstochtelijkste vertegenwoordiger van de nationale heldenromantiek in Vlaanderen. De jaren 1877-1879 waren voor zijn letterkundige bedrijvigheid ongemeen vruchtbare jaren. In 1879 werd hij door de stad Antwerpen bekroond voor zijn drama ‘Gudrun’. De traditionele Vlaamse student was ook onmiskenbaar politiek actief, zonder onderhevig te zijn aan enige druk van buitenaf. Dit was de kracht van de traditionele student: de enige vrije, ongebonden denker in de maatschappij. Rodenbach zag de wederopstanding van zijn volk als de taak van een elite, die door overtuiging en overredingskracht de massa zou bezielen en de macht veroveren om in een Groot-Nederlands perspectief de doelstellingen van de Vlaamse Beweging te verwezenlijken[6].

Herkomst van de Vlaamse studentenbeweging.

De Vlaamse studentenbeweging ontstond omstreeks 1870 in de West-Vlaamse colleges met de Blauwvoeterij van Albrecht Rodenbach, waarbij de scholieren beïnvloed werden door een militante Zouavenbeweging[7] en door de ideologische strijd tussen klerikalen en anti-klerikalen. De West-Vlaamse scholieren paarden, onder invloed van hun priesters-leraars, een strijdend anti-liberalisme met een nationalistisch conservatisme, daar enkel door het behoud van de Vlaamse taal, godsdienst en zeden de rationalistische en ongodsdienstige Franse invloed kon worden tegengegaan[8]. De oorsprong van de studentenbeweging dient gezocht te worden bij de Duitse Burschenschaften, waarin Duitse studenten zich verenigden om het vaderland te bevrijden van de Napoleontische overheersing. Studenten in heel Europa raakten in de ban van hun romantische en nationalistische ideeën en tradities die ook Vlaanderen bereikten[9].

De Blauwvoeterij van Rodenbach, een dichter en een knap organisator, streefde de hergeboorte van een bewust Vlaams volk na en zocht hiervoor inspiratie in het romantische verleden van Vlaamse grootheid, zoals Hendrik Conscience dat geschetst had. Deze beweging deed met zijn typische symboliek (bijvoorbeeld de Blauwvoet, een mythische stormvogel), gedichten en liederen ook een nieuwe jeugdcultuur ontstaan. Vanaf 1876 zetten Rodenbach en zijn gezellen hun actie verder aan de Leuvense universiteit, waar zij een enorme organisatorische activiteit ontwikkelden. Om de studentenbeweging ook op nationaal vlak te organiseren riepen Albrecht Rodenbach en Pol De Mont in Gent in 1877 een algemene Vlaamse studentenbond in het leven, die echter na de vroegtijdige dood van Rodenbach in 1880 uiteenviel[10]. Rodenbach organiseerde dit verbond naar het voorbeeld van de Duitse Burschenschaften. Hij wou “een soort Vlaamsche Burschenschaft” en “een soort van strijdende Vlaamsche Knapenschap, om alzo de Vlaamsche Beweging te schenken, hetgeen de almachtige zegevierende Burschenschaft indertijd de Duitsche Beweging bijbracht”[11]. Op deze basis entte de traditionele Vlaamse studentenbeweging zich.

Albrecht Rodenbach wordt terecht beschouwd als dé bezieler van het Vlaamse studentenleven en werd dan ook door sommigen bijna mythisch vereerd. Zijn vroege dood (op vierentwintigjarige leeftijd) speelde hierin uiteraard mee. Hij werd het symbool en het ideaal van de Vlaamse studentengenootschappen. Zijn werkkracht, idealisme, sterk Vlaams volksgevoel en organisatorisch talent hadden een grote indruk op de studenten gemaakt. Zij droegen dan ook zijn naam en ideeën over op de volgende studentengeneraties. Het enorme morele gezag dat hij na zijn dood kreeg, maakte dat al zijn uitspraken en voorbeelden een steeds absolutere waarde kregen. Op die manier reikte hij de Vlaamse studentenbeweging de argumenten aan, die de invoering van de Duitse studententradities na 1900 rechtvaardigden. Rodenbach lag aldus niet alleen aan de grondslag van de Blauwvoetsymboliek, die hij zelf schiep, maar ook - indirect - aan die van de Vlaamse studententradities, die van Duitse oorsprong zijn[12].

Na 1880 begon de uitbouw van een Vlaams studentenleven te Leuven in de geest van de Blauwvoeterij met de oprichting van regionale (stads- of streekgebonden) clubs en (provinciale) gilden. De Vlaamse studenten wilden zo ontsnappen aan het Franstalige en vaak door professoren geleide studentenleven. Er ontstond ook een eigen Vlaamse studentencultuur, omdat zij zich wilden onderscheiden van de Franstalig-Belgische studententraditie. Na 1900 was er ook een Duitse invloed op het Vlaamse studentenleven, enerzijds vanuit een romantische interesse voor de Duitse studententraditie en anderzijds vanuit de behoefte zich te onderscheiden van de Waalse studenten. Zo werd in 1907 een eigen Vlaamse studentenpet ingevoerd naar Duits model. De regionale clubs en gouwgilden bleken echter al vlug Vlaamse gezelligheid te verkiezen boven politieke strijd. Daarom ontstond een kernwerking: de meest overtuigden verenigden zich in vijf provinciale strijdersbonden. Zij moesten - met succes - binnen de gilden de politieke actie aanwakkeren. In 1902 sloten deze vijf Vlaamse gouwgilden zich aaneen tot het Vlaamsch Verbond, dat zich in 1923 omvormde tot KVHV-Leuven. Van de jaren 1880 tot halverwege de 20ste eeuw zou de Vlaamse studentenbeweging te Leuven op hetzelfde stramien gebaseerd blijven: aan de basis regionale gezelligheidsverenigingen, die het voetvolk leverden voor de grote manifestaties; aan de top de radicale kern van het KVHV, die de strekking van de beweging bepaalde[13].

Rodenbachs geest bleef dus voortleven en, na een mislukte poging in 1890, ontstond in 1903 - een jaar na de stichting van het Vlaamsch Verbond als overkoepeling van de studentengenootschappen - een overkoepeling van de scholierenbonden aan de colleges: het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS). De scholieren- en studentenbeweging vulden elkaar zeer goed aan. De als scholier genoten vorming zorgde er voor dat de jongeren reeds als flamingant aan de Leuvense universiteit toekwamen, waar zij zich bij het KVHV aansloten. Vele KVHV-kopstukken speelden tevens een leidende rol in het AKVS, waardoor de samenhang van de beweging verzekerd was. Als jongerenafdeling van de Vlaamse Beweging stelde de katholieke Vlaamse studentenbeweging zich tot doel de leden te vormen voor hun taak in de maatschappij, maar hen tegelijk ook te richten op een actieve participatie aan de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Rodenbach had de collegeleerlingen voorgehouden dat ze zich tijdens hun opleidingsperiode moesten ontwikkelen tot authentieke Vlamingen: in taal, karakter (fier en trouw), gedrag (beleefdheid) en in kleding. Hiertoe moesten de eigen taal en geschiedenis bestudeerd worden[14].

De Vlaamse studententraditie is dus van oudsher van katholieke en conservatieve inslag. Door het prominent aanwezige katholicisme was het dan ook niet meer dan normaal dat deze beweging ontstond aan de Katholieke Universiteit van Leuven. De rol van de in de 19de eeuw verdienstelijke vrijzinnig-flamingantische studentenbeweging was na de Eerste Wereldoorlog uitgespeeld[15]. Het boek ‘Het aktivistisch avontuur’ van Daniël Vanacker geeft bijvoorbeeld een uitstekend beeld van de Gentse tegenhanger van de katholiek-flamingantische studentenbeweging. Daarnaast schetst dit werk ook zeer goed het experiment met de studentenbeweging aan de door de Duitsers vernederlandste universiteit in 1916-1918: men wou toen immers vrijzinnige en katholieke studenten door een godsvrede doen samengaan in een studentenkorps naar Nederlands model. Hiertoe richtte men het Gentsch Studentencorps Hou ende trou op[16].

Aan het eind van de 19de eeuw trad het cultuurflamingantisme op de voorgrond in de Vlaamse Beweging. Dit stelde dat de Vlaamse Beweging meer moest zijn dan een taalstrijd en het Vlaamse volk ook geestelijk en materieel diende te verheffen. Figuren als Lodewijk Dosfel en Frans Van Cauwelaert vertolkten dit cultuurflamingantisme in de studentenbeweging. Er ontstond onder de Leuvense studenten ook een stroming die zich afzette tegen het vrijblijvende ‘bierflamingantisme’ van de clubs en de gilden. Het Leuvense cultuurflamingantisme kende een hoogtepunt ten tijde van de grote studentenleider Jef vanden Eynde, praeses van het Vlaamsch Verbond (KVHV) in 1905-1907, die het Vlaamse studentenleven cultureel wou verheffen. Daartoe haalde hij toondichters, letterkundigen en Vlaamse voormannen naar Leuven voor voordracht-, muziek- en toneelavonden. Ten gevolge hiervan richtten nu ook de gouwgilden dergelijke avonden in. Van Ons Leven, het tijdschrift van het Vlaamsch Verbond, waarvan vanden Eynde zeven jaar hoofdredacteur was (1901-1908), maakte hij een hoogstaand weekblad, waarin de Vlaamse kunst een aanzienlijke plaats kreeg. Ook het studentenlied werd op een hoger echelon geplaatst[17].

Jef vanden Eynde schreef zelfs eigenhandig enkele studentenliederen, waaronder de tekst en de muziek van het Verbondslied van KVHV-Leuven. Hij vertaalde ook een groot aantal Duitse studentenliederen in het Nederlands. Het was ook vanden Eynde die in 1907 - steeds bekommerd om stijl in het studentenleven - de slonzige groene studentenpet verving door de keurige Duitse studentenpet. Iedere gouwgilde kreeg zijn eigen kleur. Vanden Eynde had een hekel aan boertigheid, idioot gedrag en zuipfestijnen: hij wou dat de Vlaamse studenten zich stijlvol gedroegen. Hij was ook lid van de Duitstalige Katholische Akademische Verbindung Lovania[18], die bekend stond om zijn stijl en tucht en zijn leden daarop selecteerde. Dit genootschap van Duitstalige studenten oefende tevens een enorme invloed uit op het beeld dat de Vlaamse studenten hadden van de Duitse studententradities. Ook introduceerde Lovania het Lebensbund-principe, dat oud-studenten verplicht om hun studentenvereniging materieel te blijven steunen. Vermeldenswaard is ook nog dat vanden Eynde, die over een aanzienlijke erfenis kon beschikken, zijn talloze initiatieven - muziek- en toneelopvoeringen, artiesten, drukwerk en Ons Leven - grotendeels uit eigen zak betaalde. Hij was dan ook enorm verarmd, toen hij Leuven verliet. Niet voor niets vermeldde het opschrift op zijn grafsteen: “Hij was de belangeloze en offervaardige bezieler en weldoener van kunst en volksverheffing in Vlaanderen”[19].

In dezelfde periode, vlak voor de Eerste Wereldoorlog, woedde ook de strijd voor de vernederlandsing van het onderwijs. Het uitblijven van concrete wetgevende resultaten versterkte de nationale reflex bij de studenten. Hierdoor werd binnen de studentenbeweging de politieke strijd meer benadrukt, waardoor het godsdienstige meer op de achtergrond raakte, terwijl ook de autonomie tegenover de kerkelijke overheid beklemtoond werd[20] . Reeds vóór de Eerste Wereldoorlog ontstond hierdoor binnen de Vlaamse studentenbeweging een radicale en anti-Belgische strekking[21]. Dit zette zich na de oorlog door vanwege de wet-Nolf, die de Gentse universiteit slechts half vernederlandste, en vanwege de als onrechtvaardig aangevoelde behandeling der activisten, waaronder veel voormalige studentenleiders zoals Lodewijk Dosfel en August Borms.

Het ware pionierswerk inzake studentikoze gebruiken en tradities van Jef vanden Eynde werd verder gezet door diens geestelijke erfgenaam Edmond De Goeyse, die in 1925 in Leuven Germaanse filologie kwam studeren en er in 1933 promoveerde tot doctor. Hij stichtte onder meer het Brussels Katholiek Studentencorps, waarvan hij ook vijf jaar praeses was (1925-1930). Door de Duitse studentikoze regels en gebruiken die De Goeyse introduceerde in zijn club zou deze tot na de Tweede Wereldoorlog voor het Vlaamse traditionele studentenleven model staan voor een stijlvolle studentikoziteit[22].

‘Mon’ De Goeyse streefde naar een volledige hervorming van de Leuvense studententradities naar Duits model. Hij stichtte hiertoe, naar Duits voorbeeld, het Seniorenkonvent (SK), bestaande uit de clubvoorzitters van iedere Leuvense studentenvereniging. Hiervoor schreef hij ook, opnieuw naar Duits model, een eigen Vlaamse clubcodex. Het doel van het SK was binnen het kader van het KVHV het clubleven te ordenen en meer stijl te geven door de studentikoze en traditionele aspecten van het studentenleven voor zijn rekening te nemen. Dit succesvolle initiatief grondvestte het studentenleven op traditie, stijl, tucht en levenslange kameraadschap. De Goeyse wou hiermee de onbeschaafdheid en het gebrek aan ‘voornaamheid’ van het Vlaamse studentenmilieu tegengaan[23]. Een ex-Lovaniensis, Rik Wyckmans, zou in 1934 te Gent met succes ook een SK oprichten en er de clubcodex invoeren. De Vlaamse studententradities, zoals ze door Mon De Goeyse werden vastgelegd in de clubcodex, werden door de meeste studentenclubs en faculteitskringen in andere studentensteden overgenomen. Hierdoor overkoepelde het KVHV dus zowel de regionale als de faculteitsclubs[24]. Veel later zou Edmond De Goeyse in Leuven nog het Archief en Museum van het Vlaams Studentenleven (AMVS) oprichten, waarvan hij tevens de eerste conservator was. Dit AMVS is gevestigd in de Centrale Universiteitsbibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven. De verzameling omvat talloze foto’s, affiches, clubvaandels, studentenlinten en -petten en andere attributen met betrekking tot het traditionele studentenleven.

Aldus werd de traditionele Vlaamse studentenbeweging in de geest van Albrecht Rodenbach en zijn Blauwvoeterij gevormd naar het model van de Duitse Burschenschaften, terwijl Jef vanden Eynde stijl bracht in de Vlaamse studentenbeweging door de introductie van Duitse studentengebruiken. Mon De Goeyse inspireerde zich eveneens op Duitse voorbeelden om hierop qua stijl en organisatie van het studentenleven verder te werken.

Hoe en waarom veranderde de betekenis van de Vlaamse studentenbeweging?

Mei ‘68 markeerde voor de Vlaamse studentenbeweging het einde van een periode van bijna 100 jaar waarin de Vlaamse ontvoogdingsstrijd centraal stond. Door de democratisering van het onderwijs stroomden sinds het midden van de jaren 1950 massa’s studenten uit de lagere bevolkingsklassen naar het hoger onderwijs, waardoor de studentenpopulatie een enorme aangroei kende. Deze hadden eerder een boodschap aan de sociale strijd dan aan het katholiek flamingantisme en wendden zich dan ook tot het marxisme. Zij beschouwden zichzelf als ‘intellectuele arbeiders’, in plaats van als de ‘leiders van morgen’. Een steeds grotere groep studenten plaatste zich buiten het georganiseerde studentenleven, waardoor het KVHV zijn traditionele achterban verloor. Hierdoor transformeerde de katholiek-flamingantische studentenbeweging in een marxistische studentenbeweging, die tot ver in de jaren 1970 zou overheersen. Het feit dat bijvoorbeeld de Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB) uit het KVHV ontstond, spreekt boekdelen. De katholiek-flamingantische stroming sprak sindsdien nog slechts een kleine minderheid der studenten aan[25].

De studentenelite bleef verzamelen rond de Vlaamse leeuw tot op het einde van de jaren 1960. Nadien verloor het KVHV zijn invloed op de studentenbevolking. De clubs gingen hun eigen weg en de politieke vleugel van de oude studentenbeweging geraakte geïsoleerd en zelfs gemarginaliseerd. De Vlaamse studentenbeweging, zoals ze gegroeid was sinds Albrecht Rodenbach, bestaat vandaag niet meer. De neergang van het KVHV als representatieve Vlaamse studentenorganisatie is hier de hoofdoorzaak van. We zagen aldus een inkrimping van het politieke studentenpubliek dat de Vlaamse studententradities hanteert, maar ook een brede verspreiding van deze tradities in apolitieke kringen sinds de jaren 1980[26].

De sociaal-progressieve stroming binnen het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond meende dat men zich moest richten op de grondige veranderingen die plaatsvonden in de studentenwereld. Het KVHV begon dan ook vanaf 1962 afstand te nemen van de traditionele studentencultuur, dat het beschouwde als een remmende factor, en ging zelfs de pluralistische toer op. Hierdoor verhuisde een groot deel van de traditionele, conservatief-nationalistische vleugel naar de toenmalige Vlaams-Nationalistische Studentenunie (VNSU), die daardoor een opmerkelijke groei kende en spoedig het KVHV overtrof in ledenaantallen. Er gaapte dus een kloof tussen de marxistische, anti-klerikale top van het KVHV en de traditionalistische basis. Daarbovenop kwam nog dat de progressieve studentenleiders begonnen te vervreemden van de Vlaamse Beweging. In 1967 werd ook het Faculteitenkonvent (FK), tot dan een onderdeel van het KVHV, een zelfstandige organisatie, omdat de faculteitskringen zich niet langer konden verzoenen met de koers van het KVHV. Bovendien zat het KVHV in 1967 bijna volledig aan de grond. Vanwege het hevige verzet besefte het progressieve bestuur van het KVHV dat deze traditioneel-conservatieve studentenbond niet de juiste voedingsbodem was voor een studentenrevolte. Daarom verlieten de progressieven in 1967 het KVHV, om in 1970 de Marxistisch-Leninistische Beweging te stichten. De hegemonie van het KVHV over de studentenbeweging was op dat moment voorgoed gebroken en het grootste deel van het actieve kader had het KVHV verlaten. Op het einde van de jaren 1970 zorgde een steeds verder schrijdende depolitisering er voor dat politiek engagement in het studentenmilieu een marginaal gegeven werd [27].

Marxistische studentenverenigingen, zoals Alle Macht Aan De Arbeiders (AMADA) en MLB, betekenden felle concurrentie voor KVHV en VNSU, wat tot felle verdeeldheid leidde binnen de flamingantische studentenverenigingen. Zo kwam bijvoorbeeld in 1968 de Gentse VNSU-praeses Vic Van Branteghem in conflict met zijn eigen praesidium, wat hem tot opstappen noodzaakte. Dezelfde dag nog richtte hij het sinds een jaar verdwenen KVHV-Gent weer op, waarmee hij de Gentse VNSU zeer zware concurrentie aandeed en spoedig zelfs overvleugelde. De verdeeldheid in de conservatief-nationalistische rangen zette zich verder in de jaren 1970, mede dankzij de progressieve studentenverenigingen die van de KUL en de VUB maoïstische bolwerken maakten, terwijl trotskisten en anarchisten vooral in Gent sterk stonden. Als reactie daarop benadrukte het KVHV, dat verworden was tot een hoofdzakelijk culturele organisatie, opnieuw meer de eigen oude conservatief-nationalistische tradities. Hierin werd het aan het einde van de jaren 1970 nagevolgd door de pas opgerichte Nationalistische Studentenvereniging (NSV), dat zich ook als een traditionele, studentikoze vereniging manifesteerde met onder meer een eigen studentenpet en nauwe contacten met de Duitse Burschenschaften. Het terugvinden van de wortels van het oude KVHV uitte zich in 1974 in Gent in een protestactie van het KVHV - die op een ware veldslag tegen gewapende leden van MLB en AMADA uitliep - tegen een progressieve vertolking van het toneelstuk ‘Verschaeve’. Deze heropleving van de oude katholieke tradities beperkte zich tot een minderheid van de studentenpopulatie. De VNSU was ondertussen de marxistische toer opgegaan en daardoor verschrompeld tot een kleine progressieve kaderledenorganisatie[28].

Een andere oorzaak van de versplintering binnen de politieke vleugel van de Vlaamse studentenbeweging was de ideologische discussie over het doel van de Vlaamse Beweging. Politieke discussies slorpten bijvoorbeeld binnen het KVHV alle energie op en ook partijpolitieke invloed liet zich gelden. Zo verdrong de duidelijk met de Volksunie verbonden VNSU in Gent het KVHV van de flamingantische studentenmarkt vanaf het einde van de jaren 1950. De VNSU wedijverde ook in andere studentensteden met het KVHV. Alleen al het bestaan van de VNSU naast het oude, traditonele KVHV toont de versplintering in de politieke vleugel van de flamingantische studentenbeweging aan[29]. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de VNSU geen traditionele, maar wel een louter politieke studentenvereniging was.

Een opvallend verschil tussen traditionalisten en progressieven is het woordgebruik van vóór en ná 1968, waarvan de titels van de algemene studententijdschriften een weerspiegeling zijn. Zo was er vroeger Ons Leven (Leuven, bestaat nog steeds), Aula (Gent) en De Geus (Brussel), terwijl vandaag Veto (Leuven), Schamper (Gent) en De Moeial (Brussel) die rol vervullen. Ook de typische studententaal kwijnde door de algemene vervlakking weg na mei ‘68. Daardoor zijn heden vele begrippen uit de studententaal onbekend bij de Vlaamse studenten. Deze zijn uitgestorven en soms vervangen door bargoense woorden. Zo is ‘pandoer’ vervangen door ‘flic’, een woord uit de Franse dieventaal. Ook de triomfantelijke levensstijl van de traditionele Vlaamse student - “Het is al jarenlang bekend, dat alles zwicht voor een student” - ging ten onder in de algemene nivellering van de maatschappij. De huidige student heeft met andere woorden geen eigen gelaat meer[30].

Tegen het begin van de jaren 1980 was het maatschappelijk engagement verdwenen bij de studentenmassa, zodat de studentenbeweging als dusdanig ophield te bestaan. De erfgenamen van mei ‘68 behielden hun greep op de studentengemeenschap en de overkoepelende studentenorganisaties, waarbij vooral de MLB zich sterk wist te handhaven, hoewel deze organisatie qua ledenaantal uiterst marginaal was. Tegelijk bloeide de NSV, vooral in Antwerpen. Deze studentengroepering wist de meerderheid van de conservatief-nationalistische studenten aan te trekken, terwijl zich in het KVHV een katholiserende tendens aftekende. De Gentse VNSU ging in het begin van de jaren 1980 zelfs volledig op in de NSV[31]. De marxistische omwentelingen van de jaren 1960 zorgden dus niet alleen voor grondige maatschappelijke en universitaire veranderingen, maar tevens onderging de aloude traditionele Vlaamse studentenbeweging er ingrijpende wijzigingen door.

De huidige betekenis van de Vlaamse studentenbeweging.

Heden bestaat de oorspronkelijke brede politieke studentenbeweging niet meer. Meer en meer ging het gezelschapsleven de boventoon voeren. Sinds de val van het communisme in 1989 brak ook het postmodernisme door, waardoor alle bestaande levensbeschouwingen en ideologieën in vraag gesteld werden. Voor de brede studentenmassa was dit een reden te meer om zich te hullen in een zelfgenoegzaam individualisme[32]. De traditionele katholieke en dus politiek geëngageerde studentenbeweging verwaterde sterk door depolitisering, individualisering, secularisering, liberalisering en commercialisering en verwerd tot een bijna marginale minderheid in de studentenwereld. Zo is de Vlaams-Nationale Studentenunie verdwenen, terwijl het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond zijn aloude functie, namelijk het overkoepelen van de andere studentenclubs, verloren heeft.

Vandaag werkt het KVHV opnieuw in de lijn van de oorspronkelijke katholieke Vlaamse studentenbeweging en behoort het tot de meest actieve politieke studentenverenigingen (van welke strekking ook). Maar de vroeger erg brede Vlaamse politieke studentenbeweging is verschrompeld en slechts een schim van wat het ooit was[33]. De loskoppeling van het politieke aspect sinds de jaren 1960 leidde er toe dat de studentenclubs een tamelijk geïsoleerd bestaan gingen leiden zonder noemenswaardige hoogte- of laagtepunten. De clubs trekken zich sindsdien niets meer aan van de politieke discussies in het studentenmilieu, noch van de kritiek die ze van progressieve studenten krijgen. In Leuven kwamen er steeds minder nieuwe leden, het clubmilieu werd alsmaar kleiner en er groeide zelfs een kloof tussen de studenten en de oud-studenten, een regelrechte generatiekloof dus. Het huldeboek van Moeder Brugse omschrijft deze periode zelfs als ‘Mama’s Menopauze’[34]. Buiten Leuven nam het apolitieke clubleven echter juist een hoge vlucht door de depolitisering van de Vlaamse studententradities. De meeste van de vele nieuwe studentenclubs hebben nauwelijks nog weet van de politieke achtergrond die ooit zo innig met de studentengebruiken was verweven. In Gent bewijst de regelmatige uitgave en de vlotte verkoop van de studentencodex de levenskracht van het Gentse clubleven. Uit dé Gentse bloeiperiode, namelijk de jaren 1970 met de stichting van een groot aantal clubs, zijn tot op heden nog vele clubs actief[35].

Vbr. lic. hist. et rer. oec. Filip Martens

[1] Zie hiervoor Rodenbachs redevoering ‘Vlaamsche kamp’ te Gent in 1877 bij de oprichting van een algemene Vlaamse studentenbond in: LAMBERTY (Max), VAN ROOSBROECK (Rob), VANDEKERCKHOVE (Michiel) e.a., Twintig eeuwen Vlaanderen, deel 15: Oude en nieuwe visies, 15 delen, Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis NV, 1976, pp. 73-81.

[2] LAMBERTY (Max), VAN ROOSBROECK (Rob), VANDEKERCKHOVE (Michiel) e.a., Twintig eeuwen Vlaanderen, deel 13: Vlaamse figuren I, 15 delen, Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis NV, 1976, pp. 411-414.

[3] DE GOEYSE (Edmond), O vrij-studentenheerlijkheid. Historisch-studentikoze schetsen, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1987.

[4] gent.kvhv.org, www.kvhv.be en s.n., Studentencodex, Dendermonde, Studentencentrum Leuven vzw, 2001, pp. 163-166.

[5] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996.

[6] LAMBERTY (Max), VAN ROOSBROECK (Rob), VANDEKERCKHOVE (Michiel) e.a., Twintig eeuwen Vlaanderen, deel 13: Vlaamse figuren I, 15 delen, Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis NV, 1976, pp. 413-414.

[7] De Zouaven waren vrijwilligerskorpsen van katholieke jongeren, die de door de Italiaanse eenmaking bedreigde Pauselijke Staten gingen verdedigen.

[8] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 6.

[9] DE GOEYSE (Edmond), O vrij-studentenheerlijkheid. Historisch-studentikoze schetsen, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1987.

[10] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 7 en Rodenbachs redevoering ‘Vlaamchse kamp’ te Gent in 1877 bij de oprichting van de algemene Vlaamse studentenbond in: LAMBERTY (Max), VAN ROOSBROECK (Rob), VANDEKERCKHOVE (Michiel) e.a., Twintig eeuwen Vlaanderen, deel 15: Oude en nieuwe visies, 15 delen, Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis NV, 1976, pp. 73-81.

[11] DE BRUYNE (M.) en GEVERS (Lieve), Kroniek van Albrecht Rodenbach (1856-1880), Brugge, 1980, pp. 141-143 en 151.

[12] GEVERS (Lieve), De ‘Kulturkampf’ van Albrecht Rodenbach, in: Onze Alma Mater, jg. 48, nr. 1, februari 1994, pp. 81 en 83.

[13] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 8 en 10.

[14] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 7-8.

[15] MARTENS (Filip), Julius Mac Leod en de radicalisering van de Vlaamse studentenbeweging (1904-1914), Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UG, 2006.

[16] VANACKER (Daniël), Het aktvistisch avontuur, Gent, Stichting Mens en Kultuur, 1991.

[17] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 10 en 12.

[18] www.lovania.org

[19] DE GOEYSE (Edmond), O vrij-studentenheerlijkheid. Historisch-studentikoze schetsen, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1987, p. 69.

[20] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 13.

[21] MARTENS (Filip), Julius Mac Leod en de radicalisering van de Vlaamse studentenbeweging (1904-1914), Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UG, 2006.

[22] VAN NIEUWENHUYSEN (P.) en DE GOEYSE (Edmond), Katholiek Studentenkorps te Brussel 1925-1975, Brussel, 1975.

[23] DE BAEKE (S.) Van schachtendoop tot zwanenzang. 100 jaar Vlaams studentenleven te Leuven. Moeder Westland, Langemark, 1991, pp. 125-126.

[24] s.n., Studentencodex, Dendermonde, Studentencentrum Leuven vzw, 2001, pp. 7 en 57-80.

[25] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 30.

[26] VOS (Louis), Van Vlaamse leeuw tot rode vaan … en verder: de naoorlogse Leuvense studentenbeweging, in: Onze Alma Mater, jg. 47, nr. 3, augustus 1993, pp. 241.

[27] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 30, 32, 34-36 en 38.

[28] s.n., Studentencodex, Dendermonde, Studentencentrum Leuven vzw, 2001, pp. 86 en WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 41-42.

[29] DE SCHRIJVER (Reginald) e.a., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 3 delen, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 1998.

[30] DE GOEYSE (Edmond), O vrij-studentenheerlijkheid. Historisch-studentikoze schetsen, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1987.

[31] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 67-68.

[32] www.studiant.be en WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 67 en 71.

[33] VOS (Louis), Van Vlaamse leeuw tot rode vaan … en verder: de naoorlogse Leuvense studentenbeweging, in: Onze Alma Mater, jg. 47, nr. 3, augustus 1993, pp. 241.

[34] DE MEY (J.) en VAN HOONACKER (M.), Moeder Brugse 1885-1985, Oostkamp, 1985, pp. 225 en 227.

[35] s.n., Clubcodex-Liederboek S.K. Ghendt, Gent, 1986, pp. 35-67.

00:15 Publié dans Mouvements de jeunesse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mouvement étudiant, étudiants, universités, flandre, belgique, belgicana, contestation, traditions |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 06 mars 2009

Le féodalisme, une légende?

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1994

Le féodalisme, une légende?

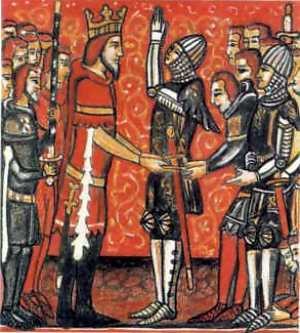

L'historienne britannique Susan Reynolds avance une thèse innovatrice: le féodalisme médiéval n'aurait pas existé tel qu'on l'imagine communément; il serait une invention ultérieure de juristes modernes, hostiles au Moyen Age. La cérémonie symbolique, liant le vassal à son suzerain, n'est pas le fondement général, omniprésent en Europe, de l'Etat féodal, dominant notre continent de Charlemagne à la chute de Constantinople en 1453. Susan Reynolds affirme que les preuves sont trop peu nombreuses pour pouvoir affirmer sans nuances que l'ensemble du Moyen Age européen ait été marqué par ce type de contrat, fondé sur la fidélité et la dépendance réciproque. Cette affirmation, impertinente au regard de l'historiographie conventionnelle, notre historienne d'Oxford la tire d'une exploration systématique des documents, des actes, etc., conservés dans tous les musées et bibliothèques d'Europe.

Première révision, due à cette analyse systématique des écrits médiévaux: après l'Empire romain, l'Europe n'a pas sombré dans un “vide juridique” et n'a pas vraiment été livrée à la “loi de la jungle”. La réglementation féodale était conçue pour calmer les puissants, les obliger à respecter la paix et l'harmonie. Au départ, le lien de vassalité, liant par exemple un duc à son roi ou à son empereur, n'était pas conçu pour durer éternellement. Le principe de l'hérédité d'un fief n'avait pas été retenu. Charles le Chauve a dû finalement le concéder (mais partiellement) à sa noblesse franque pour calmer les esprits et pour s'assurer ses arrières quand il guerroyait en Italie entre 870 et 880.

La féodalité conçue comme système rigide est une invention des juristes du début de l'ère moderne, qui s'opposaient aux concepts vagues, souples et imprécis du droit coutumier. Il fallait donc qu'ils le schématisent et lui donnent une image négative. Cette construction artificielle de juristes en mal de pouvoir, poursuivant un objectif finalement totalitaire, visant à annihiler les autonomies multiples tolérées par le droit coutumier, a oblitéré la vision des historiens. Ceux-ci sont demeurés prisonniers d'une vision du Moyen Age figée, ne correspondant nullement à sa grande diversité et à son étonnante variété. L'omniprésence de cette légende, fabriquée par les juristes, a fait que les historiens n'ont plus pris la peine de consulter les archives. Susan Reynolds s'attend bien entendu à des critiques serrées de ses thèses, surtout de la part de l'école française de Marc Bloch, fidèle à la modernité des juristes, des jacobins et des idéologues marxistes. Mais cette modernité, plus idéologique que fiable, tiendra-t-elle le coup devant le sérieux d'Oxford, déployé par Susan Reynolds?

Susan REYNOLDS, Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted, Oxford University Press, 544 p., £20.

00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : moyen-âge, féodalisme, histoire, traditions, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 28 janvier 2009

Hypathie, vierge martyre des païens

Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - COMBAT PAÏEN - DÉCEMBRE 1990

B. Favrit-Verrieux:

Hypathie, vierge martyre des Païens

"Dors, ô blanche victime en notre âme profonde,

Dans ton linceul de vierge et ceinte de lotos;

Dors! l'impure laideur est la reine du monde

Et nous avons perdu le chemin de Paros (…)

Demain, dans mille années,

Dans vingt siècles, —qu'importe au cours des destinées—

L'homme étouffé par vous se dressera (…)

Votre œuvre ira dormir dans l'ombre irrévocable".

Leconte de Lisle (Hypathie et Cyrille)

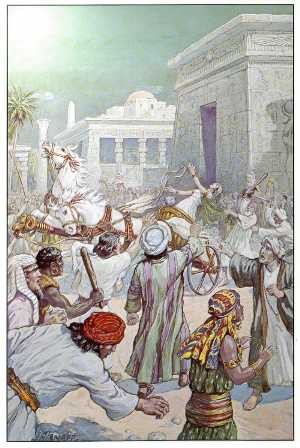

Alexandrie, 415. Cinq ans après le sac de Rome, alors que l'Empire s'écroule, l'Egypte vit à l'heure des derniers feux du paganisme antique. L'Occident est acquis à la cause du "Galiléen", l'Orient résiste encore, mais il n'est qu'en sursis. La ville égyptienne abrite une population multiconfessionnelle; la cohabitation s'avère de plus en plus difficile. Face aux Juifs et aux païens "Hellènes": les partisans de Jésus, manœuvrés par l'évêque Cyrille, et qui comptent bien se rendre maîtres de la place.

Dans cette atmosphère tendue se dresse Hypatie, la vierge des païens et, si l'on en croit les relations de Socrate (1) et Damaskios, l'ultime rempart du paganisme. Son père, prêtre des dieux et scientifique de renom, lui a enseigné la mathématique, l'astrologie et la philosophie. Elle a grandi dans le culte des dieux; elle sait que tout flanche et agonise autour d'elle; pourtant, elle se refuse à suivre la théorie des conversions. Un combat sans espoir, perdu d'avance… En cela réside toute sa signification.

Hypathie enseigne la philosophie, elle a le verbe haut mais la grâce l'habite; tous les témoignages convergent lorsqu'il s'agit d'évoquer sa grande beauté. On a coutume de la représenter au milieu d'un cénacle, le cercle de ses fidèles qui, avec elle, refusent de voir les dieux s'exiler pour céder la place aux religions de l'intolérance.

Les Juifs et les chrétiens s'affrontent à coups d'émeutes et de pogroms sous les regards inquiets d'Hypatie et des siens; à quand leur tour?… Il y aussi la lutte d'influence que se livrent Oreste, préfet de la ville, et l'évêque Cyrille. Pour une cause mal définie, le préfet d'Alexandrie aurait fait torturer à mort un chrétien, un provocateur dont les Juifs ont exigé la tête. L'affaire dégénère bientôt et c'est le massacre entre les deux communautés. Cyrille, qui a l'avantage de la supériorité numérique, fait détruire les synagogues et expulser les Juifs. Puis, emporté par son élan, l'évêque harangue ses troupes qui jettent l'anathème sur le représentant de Rome. Oreste cherche alors à se concilier les faveurs d'Hypatie dont l'influence est toujours notoire pour tenter de réduire Cyrille et ses moines fauteurs de troubles. On rapporte aussi que frappé par la beauté de la jeune femme, le préfet d'Alexandrie, bien que baptisé, aurait longuement hésité à s'engager sur le voie du paganisme. Il n'en fit rien.

Lorsque la vierge païenne est prise à partie en pleine ville par la foule chrétienne fanatisée qui l'arrache de sa voiture et la traîne au Caesarium, il ne réagira pas. Sur les marches du temple impérial, Hypatie est "déshabillée, tuée à coups de tessons, mise en pièces… Ses restes sont ensuite promenés dans les rues et brûlés…" (3). Désormais, Cyrille et Oreste peuvent envisager la réconciliation…

Dans son avant-propos à un ouvrage de Gabriel Trarieux (4), George Clemenceau eut cette phrase: "Hypatie contre Jésus. La Grèce toujours contre sa mère l'Asie, la beauté contre la bonté, fût-il jamais plus passionnante tragédie?" Passionnantes ou pas, il est des tragédies dont les païens que nous sommes ne peuvent s'accommoder et veulent éviter. Contre l'éradication de la beauté et le règne du lit de Procustre, nous devons montrer notre détermination face à l'intolérance qui règne chez nous et le retour des tabous et des amalgames minables. Nos spécificités, notre religiosité européennes nous ont toujours enseigné de ne pas nous agenouiller, nous encaloter, nous voiler, nous asservir, de privilégier l'amour des libertés pour que s'élève l'être face à ses sensibilités identitaires. Hypatie, la chaste et belle païenne, n'a pas voulu se taire et se prosterner. Elle a montré la voie. Souvenons-nous du culte d'Athénée Poilias qu'elle tenta d'honorer jusqu'au bout et de sa croisade contre le Crucifié.

B. Favrit-Verrieux.

Notes:

(1) Histoire de l'Eglise.

(2) Vie d'Isidore.

(3) Chronique des derniers païens - Pierre Chuvin (Les belles Lettres: Fayard, Paris, 1990).

(4) Hypatie - Cahiers de la quinzaine (Paris, avril 1904).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, christianisme, judaïsme, antiquité, antiquité grecque, egypte ancienne, religion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 08 janvier 2009

L'oeuvre de Herman Wirth

L'oeuvre de Herman WIRTH (1885-1981)

par Robert Steuckers

Né le 6 mai 1885 à Utrecht aux Pays-Bas, Herman Wirth étudie la philologie néerlandaise, la philologie germanique, l'ethnologie, l'histoire et la musicologie aux universités d'Utrecht, de Leipzig et de Bâle. Son premier poste universitaire est une chaire de philologie néerlandaise à Berlin qu'il occupe de 1909 à 1919. Il enseigne à Bruxelles en 1917/18 et y appuie l'activisme flamand germanophile. Séduit par le mouvement de jeunesse contestataire et anarchisant d'avant 1914, le célèbre Wandervogel, il tente de lancer l'idée aux Pays-Bas à partir de 1920, sous l'appelation de Dietse Trekvogel (Oiseaux migrateurs thiois). En 1921, il entame ses études sur les symboles et l'art populaire en traitant des uleborden, les poutres à décoration animalière des pignons des vieilles fermes frisonnes. Convaincu de la profonde signification symbolique des motifs décoratifs traditionnels ornant les pignons, façades, objets usuels, pains et pâtisseries, Wirth mène une enquête serrée, interrogeant les vieux paysans encore dépositaires des traditions orales. Il tire la conclusion que les symboles géométriques simples remontent à la préhistoire et constituent le premier langage graphique de l'homme, objet d'une science qu'il appelle à approfondir: la paléo-épigraphie. Le symbole est une trace plus sûre que le mythe car il demeure constant à travers les siècles et les millénaires, tandis que le mythe subit au fil des temps quantités de distorsions. En posant cette affirmation, Wirth énonce une thèse sur la naissance des alphabets. Les signes alphabétiques dérivent, selon Wirth, de symboles désignant les mouvements des astres. Vu leur configuration, ils seraient apparus en Europe du Nord, à une époque où le pôle se situait au Sud du Groenland, soit pendant l'ère glacière où le niveau de la mer était inférieur de 200 m, ce qui laisse supposer que l'étendue océanique actuelle, recouvrant l'espace sis entre la Galice et l'Irlande, aurait été une zone de toundras, idéale pour l'élevage du renne. La montée des eaux, due au réchauffement du climat et au basculement du pôle vers sa position actuelle, aurait provoqué un reflux des chasseurs-éleveurs de rennes vers le sud de la Gaule et les Asturies d'abord, vers le reste de l'Europe, en particulier la Scandinavie à peine libérée des glaces, ensuite. Une autre branche aurait rejoint les plaines d'Amérique du Nord, pour y rencontrer une population asiatique et créer, par mixage avec elle, une race nouvelle. De cette hypothèse sur l'origine des populations europides et amérindiennes, Wirth déduit la théorie d'un diffusionnisme racial/racisant, accompagné d'une thèse audacieuse sur le matriarchat originel, prenant le relais de celle de Bachofen.

Wirth croyait qu'un manuscrit frison du Moyen-Age, l'Oera-Linda bok, recopié à chaque génération depuis environ le Xième siècle jusqu'au XVIIIième, contenait in nuce le récit de l'inondation des toundras atlantiques et de la zone du Dogger Bank. Cette affirmation de Wirth n'a guère été prise au sérieux et l'a mis au ban de la communauté scientifique. Toutefois, le débat sur l'Oera-Linda bok n'est pas encore clos aux Pays-Bas aujourd'hui.

Très en vogue parmi les ethnologues, les folkloristes et les «symbolologues» en Allemagne, en Flandre, aux Pays-Bas et en Scandinavie avant-guerre, Wirth a été oublié, en même temps que les théoriciens allemands et néerlandais de la race, compromis avec le IIIième Reich. Or Wirth ne peut être classé dans la même catégorie qu'eux: d'abord parce qu'il estimait que la recherche des racines de la germanité, objectif positif, était primordiale, et que l'antisémitisme, attitude négative, était «une perte de temps»; ensuite, en butte à l'hostilité de Rosenberg, il est interdit de publication. Il reçoit temporairement l'appui de Himmler mais rompt avec lui en 1938, jugeant que les prétoriens du IIIième Reich, les SS, sont une incarnation moderne des Männerbünde (des associations masculines) qui ont éradiqué, par le truchement du wotanisme puis du christianisme, les cultes des mères, propres à la culture matricielle atlanto-arctique et à son matriarchat apaisant, remontant à la fin du pliocène. Arrêté par les Américains en 1945, il est rapidement relaché, les enquêteurs ayant conclu qu'il avait été un «naïf abusé». Infatigable, il poursuit après guerre ses travaux, notamment dans le site mégalithique des Externsteine dans le centre de l'Allemagne et organise pendant deux ans, de 1974 à 1976, une exposition sur les communautés préhistoriques d'Europe. Il meurt à Kusel dans le Palatinat le 16 février 1981. Sans corroborer toutes les thèses de Wirth, les recherches des Britanniques Renfrew et Hawkins et du Français Jean Deruelle ont permis de revaloriser les civilisations mégalithiques ouest-européennes et de démontrer, notamment grâce au carbone 14, leur antériorité par rapport aux civilisations égyptienne, crétoise et mésopotamienne.

L'ascension de l'humanité (Der Aufgang der Menschheit), 1928

Ouvrage majeur de Wirth, Der Aufgang der Menschheit se déploie à partir d'une volonté de reconnaître le divin dans le monde et de dépasser l'autorité de type augustinien, reposant sur la révélation d'un Dieu extérieur aux hommes. Wirth entend poursuivre le travail amorcé par la Réforme, pour qui l'homme a le droit de connaître les vérités éternelles car Dieu l'a voulu ainsi. Wirth procède à une typologie racisée/localisée des religiosités: celles qui acceptent la révélation sont méridionales et orientales; celles qui favorisent le déploiement à l'infini de la connaissance sont «nordiques». La tâche à parfaire, selon Wirth, c'est de dépasser l'irreligion contemporaine, produit de la mécanisation et de l'économisme, en se plongeant dans l'exploration de notre passé. Seule une connaissance du passé le plus lointain permet de susciter une vie intérieure fondée, de renouer avec une religiosité spécifique, sans abandonner la démarche scientifique de recherche et sans sombrer dans les religiosités superficielles de substitution (pour Wirth: le néo-catholicisme, la théosophie ou l'anthroposophie de Steiner). Les travaux archéologiques ont permis aux Européens de replonger dans leur passé et de reculer très loin dans le temps les débuts hypothétiques de l'histoire. Parmi les découvertes de l'archéologie: les signes symboliques abstraits des sites «préhistoriques» de Gourdan, La Madeleine, Rochebertier et Traz-os-Montes (Portugal), dans le Sud-Ouest européen atlantique. Pour la science universitaire officielle, l'alphabet phénicien était considéré comme le premier système d'écriture alphabétique d'où découlaient tous les autres. Les signes des sites atlantiques ibériques et aquitains n'étaient, dans l'optique des archéologues classiques, que des «griffonnages ludiques». L'œuvre de Wirth s'insurge contre cette position qui refuse de reconnaître le caractère d'abord symbolique du signe qui ne deviendra phonétique que bien ultérieurement. L'origine de l'écriture remonte donc au Magdalénien: l'alphabet servait alors de calendrier et indiquait, à l'aide de symboles graphiques abstraits, la position des astres. Vu la présence de cette écriture linéaire, indice de civilisation, la distinction entre «histoire» et «préhistoire» n'a plus aucun sens: notre chronologie doit être reculée de 10.000 années au moins, conclut Wirth. L'écriture linéaire des populations du Magdalénien atlantique d'Ibérie, d'Aquitaine et de l'Atlas constituerait de ce fait l'écriture primordiale et les systèmes égyptiens et sumériens en seraient des dégénérescences imagées, moins abstraites. Théorie qui inverse toutes les interprétations conventionnelles de l'histoire et de la «pré-histoire» (terme que conteste Wirth). Der Aufgang der Menschheit commence par une «histoire de l'origine des races humaines» (Zur Urgeschichte der Rassen). Celle-ci débute à la fin de l'ère tertiaire, quand le rameau humain se sépare des autres rameaux des primates et qu'apparaissent les différents groupes sanguins (pour Wirth, le groupe I, de la race originelle —Urrasse— arctique-nordique, précédant la race nordique proprement dite, et le groupe III de la race originelle sud-asiatique). Ce processus de différenciation raciale s'opère pendant l'éocène, l'oligocène, le miocène et le pliocène. A la fin de ces ères tertiaires, s'opère un basculement du pôle arctique qui inaugure une ère glaciaire en Amérique du Nord (glaciation de Kansan). Au début du quaternaire, cette glaciation se poursuit (en Amérique: glaciations de Günz, de l'Illinois et de l'Iowa; en Europe, glaciation de Mindel). Ces glaciations sont contemporaines des premiers balbutiements du paléolithique (culture des éolithes) et, pour Wirth, des premières migrations de la race originelle arctique-nordique vers l'Amérique du Nord, l'Atlantique Nord et l'Asie septentrionale, ce qui donne en Europe les cultures «pré-historiques» du Strépyen et du Pré-Chelléen. Le réchauffement du climat, à l'ère chelléenne, permet aux éléphants, rhinocéros et hippopotames de vivre en Europe. L'Acheuléen inaugure un rafraîchissement du climat, qui fait disparaître cette faune; ensuite, à l'ère moustérienne, s'enclenche une nouvelle glaciation (dite de Riß ou de Würm; en Amérique, première glaciation du Wisconsin). Sur le plan racial, l'Europe est peuplée par la race de Néanderthal et les hommes du Moustier, de Spy, de la Chapelle-aux-Saints, de La Ferrasie, de La Quina et de Krapina. Lors d'un léger réchauffement du climat, apparaît la race d'Aurignac, influencée par des éléments de la race arctique-nordique-atlantique, porteuse des premiers signes graphiques symboliques. C'est l'époque des cultures préhistoriques de l'Europe du Sud-Ouest, de la zone franco-cantabrique (squelette de Cro-Magnon, type humain mélangé, où se croise le sang arctique nordique et celui des populations non nordiques de l'Europe), à l'ère dite du Magdalénien (I & II). Epoque-charnière dans l'optique de Wirth, puisqu'apparaissent, sur les parois des cavernes, notamment celles de La Madeleine, de Gourdan et du Font de Gaume en France, d'Altamira en Espagne, les dessins rupestres et les premières signes symboliques. Vers 12.000 avant notre ère, le climat se réchauffe et le processus de mixage entre populations arctiques-atlantiques-nordiques et Pré-Finnois de l'aire baltique (culture de Maglemose au Danemark) ou éléments alpinoïdes continentaux se poursuit, formant les différentes sous-races européennes. La Mer du Nord n'existe pas encore et l'espace du Dogger Bank (pour Wirth, le Polsete-Land) est occupé par le peuple Tuatha, de souche arctique-nordique, qui conquiert, à l'Est, le Nord-Ouest de l'Europe et, à l'Ouest, l'Irlande, qu'il arrache aux tribus «sud-atlantiques», les Fomoriens. La Mer du Nord disparaît sous les flots et, selon la thèse très contestée de Wirth, les populations arctiques-nordiques émigrent par vagues successives pendant plusieurs millénaires dans toute l'Europe, le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient, transmettant et amplifiant leur culture originelle, celle des mégalithes. En Europe orientale, elles fondent les cultures dites de Tripolje, Vinça et Tordos, détruisent les palais crétois vers 1400 avant notre ère, importent l'écriture linéaire dans l'espace sumérien et élamite, atteignent les frontières occidentales de la Chine, s'installent en Palestine (les Amourou du Pays de Canaan vers -3000 puis les Polasata et les Thakara vers -1300/-1200), donnent naissance à la culture phénicienne qui rationalise et fonctionnalise leurs signes symboliques en un alphabet utilitaire, introduisent les dolmens en Afrique du Nord et la première écriture linéaire pré-dynastique en Egypte (-3300), etc.

Pour prouver l'existence d'une patrie originelle arctique, Wirth a recours aux théories de la dérive des continents de W. Köppen et A. Wegener (Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, 1922) et aux résultats de l'exploration des fonds maritimes arctiques et des restes de flore qu'O. Heer y a découverts (Flora fossilis artica, Zürich, 1868-1883). A la fin du tertiaire et aux débuts du quaternaire, les continents européen et américain étaient encore soudés l'un à l'autre. La dérive de l'Amérique vers l'ouest et vers le sud aurait commencé lors de la grande glaciation du pléistocène. Le Groenland, les Iles Spitzbergen, l'Islande et la Terre de Grinell, avec le plateau continental qui les entoure, seraient donc la terre originelle de la race arctique-nordique, selon Wirth. Le plateau continental, aujourd'hui submergé, s'étendant de l'Ecosse et l'Irlande aux côtes galiciennes et asturiennes serait, toujours selon Wirth, la seconde patrie d'origine de ces populations. Comme preuve supplémentaire de l'origine «circum-polaire» des populations arctiques-nordiques ultérieurement émigrées jusqu'aux confins de la Chine et aux Indes, Wirth cite l'Avesta, texte sacré de l'Iran ancien, qui parle de dix mois d'hiver et de deux mois d'été, d'un hiver si rigoureux qu'il ne permettait plus aux hommes et au bétail de survivre, d'inondations post-hivernales, etc. La tradition indienne, explorée par Bal Gangâdhar Tilak (The Arctic Home in the Vedas, 1903), parle, elle, d'une année qui compte un seul jour et une seule nuit, ce qui est le cas au niveau du pôle. Aucun squelette de type arctique-nordique n'a été retrouvé, ni en Ecosse ou en Irlande, zones arctiques non inondées, ni le long des routes des premières migrations (Dordogne/Aquitaine, Espagne, Atlas, etc. jusqu'en Indonésie), parce que les morts étaient d'abord enfouis six mois dans le giron de la Terre-mère pour être ensuite exhumés et exposés sur une dalle plate, un pré-dolmen, pour être offerts à la lumière, pour renaître et retourner à la lumière, comme l'atteste le Vendidad iranien, la tradition des Parses et les coutumes funéraires des Indiens d'Amérique du Nord.

L'organisation sociale des premiers groupes de migrants arctiques-nordiques est purement matriarcale: les femmes y détiennent les rôles dominants et sont dépositaires de la sagesse.

En posant cette série d'affirmations, difficiles à étayer par l'archéologie, Wirth lance un défi aux théories des indo-européanisants qui affirment l'origine européenne/continentale des «Indo-Européens» nordiques (appelation que Wirth conteste parce qu'il juge qu'elle jette la confusion). La race nordique et, partant, les «Indo-Européens» ne trouvent pas, pour Wirth, leur origine sur le continent européen ou asiatique. Il n'y aurait jamais eu, selon lui, d'Urvolk indo-européen en Europe car les nordiques apparaissent toujours mélangés sur cette terre; les populations originelles de l'Europe sont finno-asiatiques. Les Nordiques ont pénétré en Europe par l'Ouest, en longeant les voies fluviales, en quittant leurs terres progressivement inondées par la fonte des glaces arctiques. Cette migration a rencontré la vague des Cro-Magnons sud-atlantiques (légèrement métissés d'arcto-nordiques depuis l'époque des Aurignaciens) progressant vers l'Est. La culture centre-européenne du néolithique est donc le produit d'un vaste métissage de Sud-Atlantiques, de Nordiques et de Finno-asiatiques, que prouvent les études sérologiques et la présence des symboles. Les Celtes procèdent de ce mélange et ont constitué une civilisation qui a progressé en inversant les routes migratoires et en revenant en Irlande et dans la zone franco-cantabrique, emmenant dans leur sillage des éléments raciaux finno-asiatiques. En longeant le Rhin, ils ont traversé la Mer du Nord et soumis en Irlande le peuple nordique des Tuatha, venu de la zone inondée du Dogger Bank (Polsete-Land) et évoqué dans les traditions mythologiques celto-irlandaises. L'irruption des Celtes met fin à la culture matriarcale et monothéiste des Tuatha de l'ère mégalithique pour la remplacer par le patriarcat polythéiste d'origine asiatique, organisé par une caste de chamans, les druides. Wirth se réfère à Ammien Marcellin (1. XV, c.9, §4) pour étayer sa thèse: celui-ci parle des trois races de l'Irlande: l'autochtone, celle venue des «îles lointaines» et celle venue du Rhin, soit la sud-atlantique fomorienne, les Tuatha arcto-nordiques et les Celtes.

Le symbolisme graphique abstrait, que nous ont laissé ces peuples arcto-nordiques, temoigne d'une religiosité cosmique, d'un regard jeté sur le divin cosmique, d'une religiosité basée sur l'expérience du «mystère sacré» de la lumière boréale, de la renaissance solaire au solstice d'hiver. Dans cette religiosité, les hommes sont imbriqués entièrement dans la grande loi qui préside aux mutations cosmiques, marquée par l'éternel retour. La mort est alors un re-devenir (ein Wieder-Werden). Le divin est père, Weltgeist, depuis toujours présent et duquel procèdent toutes choses. Il envoie son fils, porteur de la «lumière des terres», pour se révéler aux hommes. Les hiéroglyphes qui expriment la présence de ce dieu impersonnel, qui se révèle par le soleil, se réfèrent au cycle annuel, aux rotations de l'univers, aux mutations incessantes qui l'animent, au cosmos, au ciel et à la terre. L'étymologie de tu-ath (vieil-irl.), ou de ses équivalents lituanien (ta-uta), osque (to-uto), vieux-saxon (thi-od), dérive des racines *ti, *to, *tu (dieu) et *ot, *ut, *at (vie, souffle, âme).

Ce peuple, connaisseur du «souffle divin», soit du mouvement des astres, a élaboré un système de signes correspondant à la position des planètes et des étoiles. Les modifications de ces systèmes de signes astronomiques étaient entraînées par les mouvements des corps célestes. Toute la civilisation mégalithique, explique Wirth, avant Renfrew, Hawkins et Deruelle, procède d'une religiosité astronomique. Elle est née en Europe occidentale et septentrionale et a essaimé dans le monde entier: en Amérique du Nord, au Maghreb (les mégalithes de l'Atlas), en Egypte, en Mésopotamie et, vraisemblablement, jusqu'en Indonésie et peut-être en Nouvelle-Zélande (les Maoris).

(Robert Steuckers).

- Bibliographie: Pour une bibliographie très complète, se référer au travail d'Eberhard Baumann, Verzeichnis der Schriften von Herman Felix WIRTH Roeper Bosch von 1911 bis 1980 sowie die Schriften für, gegen, zu und über die Person und das Werk von Herman Wirth, Gesellschaft für Europäische Urgemeinschaftskunde e.V., Kolbenmoor, 1988. Notre liste ci-dessous ne reprend que les ouvrages principaux: Der Untergang des niederländischen Volksliedes, La Haye, 1911; Um die wissenschaftliche Erkenntnis und den nordischen Gedanken, Berlin, 1929 (?); Der Aufgang der Menschheit, Iéna, 1928 (2ième éd., 1934); Die Heilige Urschrift der Menschheit, Leipzig, 1931-36; Was heißt deutsch? Ein urgeistgeschichtlicher Rückblick zur Selbstbestimmung und Selbstbesinnung, Iéna, 1931 (2ième éd., 1934); Führer durch die Erste urreligionsgeschichtliche Ausstellung "Der Heilbringer". Von Thule bis Galiläa und von Galiläa bis Thule, Berlin/Leipzig, 1933; Die Ura-Linda-Chronik, Leipzig, 1933; Die Ura-Linda-Chronik. Textausgabe (texte de la Chronique d'Oera-Linda traduit par H.W.), Leipzig, 1933; Um den Ursinn des Menschseins, Vienne, 1960; Der neue Externsteine-Führer, Marbourg, 1969; Allmutter. Die Entdeckung der "altitalischen" Inschriften in der Pfalz und ihre Deutung, Marbourg, 1974; Führer durch das Ur-Europa-Museum mit Einführung in die Ursymbolik und Urreligion, Marbourg, 1975; Europäische Urreligion und die Externsteine, Vienne, 1980.

- Sur Wirth: consulter la bibliographie complète de Eberhard Baumann (op. cit.); cf. également: Eberhard Baumann, Der Aufgang und Untergang der frühen Hochkulturen in Nord- und Mitteleuropa als Ausdruck umfassender oder geringer Selbstverwirklung (oder Bewußtseinsentfaltung) dargestellt am Beispiel des Erforschers der Symbolgeschichte Professor Dr. Herman Felix Wirth, Herborn-Schönbach, 1990 (disponible chez l'auteur: Dr. E. Baumann, Linzer Str. 12, D-8390 Passau). Cf. également: Walter Drees, Herman Wirth bewies: die arktisch-atlantische Kulturgrundlage schuf die Frau, Vlotho-Valdorf, chez l'auteur (Kleeweg 6, D-4973 Vlotho-Valdorf); Dr. A. Lambardt, Ursymbole der Megalithkultur. Zeugnisse der Geistesurgeschichte, Heitz u. Höffkes, Essen, s.d.

00:05 Publié dans archéologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditionalisme, révolution conservatrice, allemagne, pays-bas, préhistoire, proto-histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 24 novembre 2008

Jean Markale le celtisant est mort

Jean Markale le celtisant est mort

Auteur d’une centaine d’ouvrages, notamment sur les Celtes, Jean Markale est mort hier matin, à l’hôpital d’Auray. Il avait quatre-vingts ans.

De son vrai nom Jacques Bertrand, Jean Markale avait, avant de se lancer dans l’écriture, exercé, pendant vingt-cinq ans, le métier de professeur de lettres classiques dans un collège parisien. Mais, en 1979, fort de son succès avec « La femme celte » (Payot), il avait arrêté l’enseignement et était venu s’installer à Camors, près d’Auray, le pays de ses ancêtres. C’est là qu’il écrira, à une cadence pour le moins soutenue, tous ses livres. Ses grandes spécialités : les Celtes, le mythe du Graal, l’histoire de la Bretagne, l’ésotérisme et les énigmes historiques. Autant de thèmes qu’il a développés à satiété et exploités sous différentes formes, en particulier à travers des « cycles » qui lui permettaient de laisser libre cours à sa verve épique et à son imagination.

Son manque de rigueur scientifique était, d’ailleurs, le reproche que lui faisaient ses nombreux détracteurs. Mais Markale s’en moquait : « Je préfère être considéré comme poète plutôt que comme chercheur ».

11:56 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : celtisme, celtes, bretagne, irlande, traditions |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 21 novembre 2008

Savitri Devi: Hellénisme et hindouisme, la grande aventure

Savitri Devi:

Hellénisme et hindouisme, la grande aventure

par Jean Mabire

Le goût très moderne pour le scandale et l’étrange peut parfois transfigurer les aventures intellectuelles les plus captivantes en trompeuse pâture médiatique. C'est ainsi que le livre de Nicholas Goodrick-Clarke, Hitler’s priestess, récemment traduit en français sous l’étiquette La prêtresse d’Hitler, risque d'attirer les amateurs d’ésotérisme de pacotille en dissimulant l’itinéraire absolument passionnant de cette Grecque, née en France, qui devait découvrir aux Indes le point d'ancrage d’une singulière croyance politico-religieuse.

Personne ne connaissait cette femme, auteur d’une vingtaine de livres, où un authentique chef-d’œuvre, L’Etang aux lotus, témoignage d’une fort poétique conversion, voisinait avec un portrait fabuleux du pharaon Akhenaton, fils du soleil s’il en fut, et des pamphlets d’une rare violence publiés après la guerre en éditions semi-clandestines.

Celle qui se faisait appeler Savitri Devi et épousa le militant nationaliste hindou Asit Krishna Mukherji devait, sur la fin de sa vie, fréquenter les milieux les plus extrémistes d’Europe et d’Amérique où elle passa pour une sorte d’illuminée.

Les chemins intellectuellement et spirituellement les plus insolites comme les plus dangereux qu’elle fréquenta par passion tout autant que par devoir, ne peuvent faire oublier les longues années où elle rechercha, toujours sincère, une sorte de foi indo-européenne exaltée, dont elle fut, plus qu’une prêtresse, un véritable « gourou », à la fois oriental et « polaire ».

L’hérédité est là. Implacable. Celle qui se fera un jour appeler Savitri Devi est née le 30 septembre 1905, dans le Rhône, d’une mère originaire de Cornouaille britannique nommée Nash et d'un père moitié italien de Londres [Lombardy—ed.] et moitié grec de Lyon, qui portait le nom de Portas. L’enfant reçoit le prénom de Maximiani, forme féminine hellénique de Maximien. En remontant fort loin dans le temps, elle pouvait se dire « nordique », Jutlandaise du côté maternel et Lombarde du côté paternel.

Elle était aussi « Barbare », influencée par les poèmes de Charles Leconte de Lisle, le dieu littéraire de sa jeunesse.

Curieusement, sa germanophilie remonte à un premier séjour en Grèce, où elle rêvait des Doriens sur les ruines de l’Acropole d'Athènes. De retour en France, elle devait acquérir la nationalité hellénique en 1928 par une démarche au consulat grec de Lyon, sa ville natale. De solides études la conduisent à un double doctorat en 1935, avec un essai critique sur son lointain compatriote Théophile Kaïris, poète et patriote, éveilleur du nationalisme hellénique, et une thèse sur La simplicité mathématique.

C’est tout à la fois une littéraire, une scientifique et surtout une passionnée aux élans fort romantiques. De son enthousiasme pour la Grèce, elle tire un engouement pour l’aventure indo-européenne qui la conduira en Inde, où elle découvre l'immense richesse d’une culture païenne pré-chrétienne.

Elle se veut désormais citoyenne de l’Âryâvarta, nom traditionnel des territoires aryens de l’Asie du Sud où elle va rechercher « les dieux et les rites voisins de ceux de la Grèce antique, de la Rome antique et de la Germanie antique, que les gens de notre race ont possédés, avec le culte du Soleil, il y a six mille ans, et auxquels des millions d’êtres vivants de toutes les races restent attachés ».

Au printemps 1932, à 27 ans, elle accomplit ce que Lanza del Vasto nommera un jour « le pèlerinage aux sources ».

Elle n’est pas une touriste mais une croyante. Elle va rapidement apprendre les langues du pays, l’hindî et le bengali, et vivre dans l’âshram de Rabîndranâth Tagore à Shantiniketan, dans le Bengale. Elle part ensuite comme professeur dans un collège non loin de Delhi, où elle enseigne l’histoire.

Maximiani Portas prend alors le nom de Savitri Devi, en l’honneur de la divinité solaire féminine.

En 1940, elle fait paraître à Calcutta son premier livre, L’Etang aux lotus, où elle raconte dans un style très lyrique sa « conversion » à l’hindouisme, à la fin des années trente. Ce livre, publié en français, est à la fois récit de voyage et longue quête spirituelle d’une jeune femme qui va désormais vivre illuminée par une foi qui ne la quittera plus jamais :

« Si j’avais à me choisir une devise, je prendrais celle-ci : Pure, dure, sûre, en d’autres termes : inaltérable. J’exprimerais par là l’idéal des Forts, de ceux que rien n’abat, que rien ne corrompt, que rien ne fait changer ; de ceux sur qui on peut compter, parce que leur vie est ordre et fidélité, à l’unisson avec l’éternel. »

Dès la fin de 1936, elle s’est fixée à Calcutta, où elle enseigne à ses nouveaux « compatriotes » l’hindouisme, « gardien de l’héritage aryen et védique depuis des siècles, essence même de l’Inde ».

Tout naturellement, sa vision religieuse est aussi une vision politique et elle s’implique totalement dans le nationalisme hindou et notamment dans le mouvement de D.V. Savarkar. L’Inde n'est pas seulement une patrie, une future nation, c’est aussi une véritable Terre Sainte, celle des Védas, des dieux et des héros.

Elle écrit, cette fois en anglais : A Warning to the Hindus, où elle critique les influences chrétiennes et musulmanes, dans une optique à la fois païenne et anticolonialiste. Elle épouse alors Asit Krishna Mukherji, un éditeur hindou, assez anti-britannique pour s’affirmer pro-germanique.

Du combat culturel et religieux, elle passe, sous son influence, à la lutte clandestine dans le sillage du chef nationaliste Subhas Chandra Bose, qui rêve d’une armée capable de libérer les Indes, avec l’aide des Allemands et des Japonais.

Savitri Devi, devenue militante, n’en poursuit pas moins sa grande quête spirituelle. Elle se passionne alors pour le pharaon égyptien Akhenaton, époux de la reine Néfertiti et fondateur d’une religion solaire vieille de 3.300 ans.

Son penchant pour ce souverain, qu’elle nomme « fils de Dieu », se double d’un véritable culte de la Nature qui la conduit à prendre la défense des animaux dans son livre Impeachment of Man, critique radicale de l’anthropocentrisme.

Le livre paraît en 1945. Elle vient d’avoir 40 ans et décide de partir en Europe, où elle veut voir ce que devient l'Allemagne de la défaite. Elle séjourne d’abord à Londres et à Lyon. Puis elle se rend dans les ruines du IIIe Reich. Elle affirme vivre alors dans le « Kali-Yuga », l’Age de Fer, d’où repartira un nouveau cycle : Ages d’Or, d’Argent et de Bronze.

Elle défend la théorie des trois types d’Hommes : les Hommes dans le Temps, les Hommes au-dessus du Temps et les Hommes contre le Temps. Elle s’exalte de plus en plus et considère désormais Hitler comme un « avatar », une réincarnation des héros indiens de la Bhagavad Gîtâ !

Ses propos et ses brochures lui vaudront d’être emprisonnée à Werl par les autorités de la zone d’occupation britannique qui l’accusent de néo-nazisme.

Libérée en 1949, elle va désormais se partager entre l’Inde, l’Europe et l’Amérique, écrivant des pamphlets politico-religieux d’une rare violence : Défiance (1950), Gold in the Furnace (1953), Pilgrimage (1958), The Lightning and the Sun (1958).

Tandis que ses livres paraissent à Calcutta, elle parcourt le monde au hasard de ses obsessions et de ses amitiés, rencontrant, sans discernement, quelques rescapés de l’aventure hitlérienne et bon nombre de néo-nazis, souvent parmi les plus folkloriques.

Elle vit chichement de son métier d’institutrice et fera plusieurs séjours dans des asiles de vieillards indigents, alors qu’elle est devenue presque aveugle. Elle meurt chez une amie, dans un petit village anglais de l’Essex, le 22 octobre 1982, à l’âge de 77 ans.

Si le livre, assez hostile, que lui a consacré Nicholas Goodrick-Clarke la qualifie de « prêtresse d’Hitler », il aurait peut-être été plus juste de la présenter comme « prophétesse du New Age et de l’écologie profonde »…

Publié dans la série de Jean Mabire, « Que lire ? », volume 7, 2003.

00:10 Publié dans Biographie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, hindouisme, traditions, traditionalisme, hellénisme, national-socialisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 28 octobre 2008

Bruno Favrit: le recours aux montagnes

Le recours aux montagnes

Auteur entre autres d’un essai remarqué sur Nietzsche et d’un court roman de guerre, Bruno Favrit est à la fois un homme à la culture aussi profonde qu’originale et un alpiniste chevronné. Avec Ceux d’En Haut, son récent recueil de nouvelles, il nous offre un hymne à la haute montagne en tant qu’école de vie, car l’ascension s’y révèle surtout comme une rude initiation à une vision du monde spartiate. Des Cévennes au Caucase, ses héros, solitaires ou groupés en phalanstères (voire en patrouilles), affrontent la montagne pour mieux échapper aux blandices d’une modernité pour laquelle B. Favrit éprouve une tendresse limitée. Sveltes et bronzés (y compris sur le plan mental), ces jeunes gens qui comptent dans leurs rangs quelques troublantes amazones choisissent -ou refusent - cette conversion « hérakléenne » qui fascine cet écrivain pétri de pensée antique. Celui-ci tente en fait de mettre en pratique la sentence de Malraux : « approfondir sa communion ou cultiver sa différence ». Aussi, chez ses personnages, le panthéisme vécu sous la morsure du gel ou du soleil invaincu débouche-t-il sur la solitude des sommets. Quant aux culs de plomb, ceux qui sont morts sans le savoir, malheur à eux ! Livre attachant, d’un courage certain - qui pourrait toutefois être plus serein, au ton moins polémique, mais Favrit se veut disciple d’Héraclite - et à mille lieues de la chiennerie dominante, Ceux d’En Haut illustre la permanence d’une posture à la fois stoïcienne et épicurienne (somptueuse évocation d’un festin solsticial). Bel exemple de refus de l’aliénation techno-marchande, de quête de l’excellence et d’exaltation du « divin imprévu » cher à Stendhal, ce livre tonifiera tous ceux que tente la méditation du haut des cimes.

Christopher Gérard

Bruno Favrit, Ceux d’En Haut, Ed. Auda Isarn, 194 pages, 18€

Rencontre avec Bruno Favrit

Propos recueillis par Christopher Gérard

Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Les grandes étapes de votre itinéraire littéraire et spirituel ?

S'il me faut absolument répondre, je dirai : un passionné qui accepte de connaître ce qui veut le réduire pour mieux s'en défaire ensuite. Former une réponse plus complète m'épuiserait assurément. Parce que je n'ai pas cessé, comme dirait Hamsun, de constituer un petit sujet d'étonnement pour moi-même. Ce qui, en un sens, peut être bon signe, si cela signifie qu'à l'échelle d'une vie, rien n'est jamais acquis mais rien n'est jamais achevé.