L’ordine Templare e la Tradizione europea

Autore: Antonio Puccinelli

Ex: http://www.centrostudilaruna.it

È questo un periodo storico molto intenso, in cui gli eventi che viviamo portano la nostra memoria indietro nel tempo, alla storia più antica; andiamo indietro alla ricerca di un nesso, una ragione, che possa giustificare un presente difficile da accettare.

Ci chiediamo il perché le cose, oggi, siano arrivate a questo punto e perché il mondo abbia perduto quella memoria delle nostre origini, che ci aveva portato così in alto nella concezione della vita.

Un pensiero ricorrente da tempo mi gira nella testa, nato dal mio modo di vedere la storia con un’ottica di revisione, differente rispetto a come ci è stata insegnata a scuola. Da sempre, ho anche avuto una grande passione per la storia e le vicissitudini dell’Ordine dei Cavalieri del Tempio, conosciuti come “i Cavalieri Templari”; sin da bambino, come molti, subivo il fascino dei guerrieri rossocrociati. Una volta cresciuto, e posata la spada di legno, mi sono messo a leggere e studiare tutto quello che era stato scritto su di loro, sia di buono che di meno buono, per rimettere insieme le idee ed essere in grado di trarne dei concetti che andassero al di là delle solite supposizioni.

A tutti la storia dei Templari è conosciuta per due cose fondamentali: il particolare ed affascinante connubio tra il monaco ed il guerriero e la cancellazione ingloriosa dell’ordine legata al processo che mise fine alla sua esistenza nel 1313. Su questi due argomenti sono stati scritti una valanga di romanzi fantasticando sul presunto tesoro nascosto dai Monaci e mai trovato da Filippo IV re di Francia e sul magico segreto sapienziale che si sarebbe perduto, o segretamente tramandato, fino ad oggi e che avrebbe generato tutta quella mistica ideologica che si raggruppa sotto il nome di “templarismo”.

Non voglio, a parte qualche accenno dovuto, in questa sede, mettermi ad approfondire troppo la storia dell’Ordine monastico, narrando della sua costituzione e delle magnifiche imprese compiute in Terra Santa, né tantomeno voglio mettermi a revisionare il terribile processo che fu costruito contro di loro da Filippo il Bello con l’abile aiuto del Nogaret, e la presunta complicità passiva di Clemente V.

Voglio invece mettere a fuoco una questione, meno visibile, che per certi motivi, è legata alla storia successiva dell’Europa fino all’era attuale.

I Templari, per quelle che sono state le idee che hanno portato alla costituzione dell’ordine monastico guerriero e per quelle che sono state le loro opere nei due secoli di vita dell’ordine, non sono stati solo un gruppo di monaci, armati per combattere per la libertà della terra santa dai popoli mussulmani. Il loro contributo alla difesa della terra Santa è stata, senza dubbio, di vitale importanza, fino alla caduta di Acri del 1291, che segnò la fine del Regno di Gerusalemme, ma la loro presenza diffusa in tutta Europa avrebbe lasciato una traccia profonda e indelebile nell’oppressiva presenza della religione cattolica e nel rigido assolutismo del sistema Feudale che regnava sovrano in quel periodo, anche se la prematura soppressione dell’Ordine ne limitò di molto la portata.

I Templari, per quelle che sono state le idee che hanno portato alla costituzione dell’ordine monastico guerriero e per quelle che sono state le loro opere nei due secoli di vita dell’ordine, non sono stati solo un gruppo di monaci, armati per combattere per la libertà della terra santa dai popoli mussulmani. Il loro contributo alla difesa della terra Santa è stata, senza dubbio, di vitale importanza, fino alla caduta di Acri del 1291, che segnò la fine del Regno di Gerusalemme, ma la loro presenza diffusa in tutta Europa avrebbe lasciato una traccia profonda e indelebile nell’oppressiva presenza della religione cattolica e nel rigido assolutismo del sistema Feudale che regnava sovrano in quel periodo, anche se la prematura soppressione dell’Ordine ne limitò di molto la portata.

Nell’idea iniziale dei suoi ideatori l’ordine fu creato per questo! Per sconvolgere il feudalesimo e per generare una spinta spirituale nei popoli d’Europa, tale da creare un “nuovo ordine mondiale” mosso dalla Tradizione, con l’Europa al centro, come un’unica Nazione e unico contenitore di idee ed identità di razza, un vero Sacro romano Impero, ben oltre il concetto pseudo-cristiano, che aveva portato Carlo Magno a compiere gli eccidi di massa per fondare un Europa sotto il giogo della religione Cattolica. L’approvazione e la supervisione della chiesa di Roma, erano il punto di partenza irrinunciabile. Almeno queste erano parte delle idee che spinsero Bernardo da Chiaravalle (uno dei Dottori della Chiesa più controversi del Cristianesimo) a sostenere la fondazione dell’ordine, travasandovi la spiritualità Cistercense e mettendo in essere, un’opera di promozione pubblicitaria e finanziaria, prima e unica nel suo genere.

È nel 1118 che Ugo De Payns, nobile francese , 19 anni dopo la conquista di Gerusalemme decise di chiedere al Re di Gerusalemme Baldovino II l’autorizzazione a costituire un gruppo di cavalieri devoti alla Madonna per dedicare la loro vita di povertà e astinenza alla difesa dei Pellegrini sulle strade per la terra santa. Baldovino concesse loro alcune stanze del palazzo Reale e successivamente di insediarsi nel sito dove sorgeva il Tempio di Re Salomone, allora sede delle rovine della Moschea di al Aqsa, per stabilirvi la loro sede; da questo episodio la costituzione vera e propria dell’ordine si concretizza con il Concilio di Troyes nel 1129, dove i Poveri Cavalieri di Cristo ne ricevono l’investitura con l’adozione della cosiddetta “regola Latina” scritta da San Bernardo in persona.

Ma l’idea deve essere ricercata scavando ancora più a fondo, nelle vicende di quel periodo, subito successivo alla conquista di Gerusalemme del 1099. Infatti l’abate dell’Abbazia di Citeaux fondatore dell’Ordine Cistercense nel 1111, Steve Harding di origini anglosassoni, fece avere al monaco Bernardo l’autorizzazione a fondare giovanissimo, il Monastero di Clairvaux.

Il nuovo Ordine Cistercense, di regola Benedettina, prendeva ispirazione dal Cristianesimo anglosassone, diffuso cinque secoli prima da San Colombano, che aveva assorbito molto delle tradizioni e della religiosità druidica. Per questo si può affermare che, tramite il suo fondatore Steve Harding, la religiosità Cistercense risentisse molto della Tradizione anglosassone; ne fanno da testimonianza i luoghi che venivano scelti come sedi delle loro Abbazie, le cosidette salt lines: tracciati sulla superficie terrestre, da sempre considerati di valenza mistica dalle popolazioni pre-Cristiane come i Celti e gli stessi Romani e spesso utilizzati per l’edificazione di santuari e templi di culto pagano.

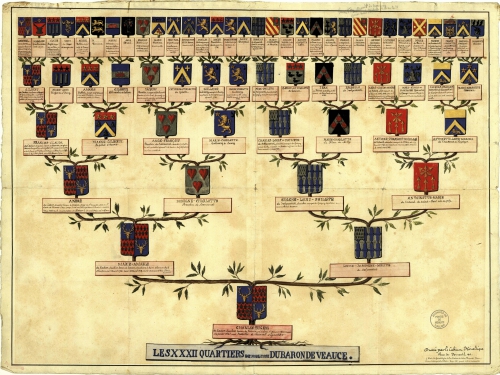

Anche l’abbazia di Clairvaux era costruita su una salt line longitudinale, non lontano da Troyes, ed il terreno era stato concesso proprio dal Conte Ugo di Champagne che sarà uno dei fondatori dell’Ordine dei poveri Cavalieri del Tempio. Il conte era un caro amico di Andrè de Montbart, zio di Bernardo, che diventerà anch’egli uno dei primi Cavalieri.

Molte coincidenze legano la fondazione dell’Ordine Templare, gemmazione dell’Ordine Cistercense, alla tradizione anglosassone, ma da qui a supporre il legame di quest’ultimo alle Tradizione druidico pagana, pare cosa difficile; mentre può essere molto più semplice supporlo attraverso il loro operare dei due secoli successivi alla loro fondazione.

Molte coincidenze legano la fondazione dell’Ordine Templare, gemmazione dell’Ordine Cistercense, alla tradizione anglosassone, ma da qui a supporre il legame di quest’ultimo alle Tradizione druidico pagana, pare cosa difficile; mentre può essere molto più semplice supporlo attraverso il loro operare dei due secoli successivi alla loro fondazione.

La devozione mariana di Bernardo e successivamente dell’Ordine Templare, è anch’essa una particolare coincidenza, in quanto il culto Cristiano della Vergine Maria, compare tardi nel Cristianesimo (Consiglio di Efeso 431 d.c.) e sia per l’aspetto iconografico, che per la ricorrenza delle varie festività dedicate, è considerato come derivante dal culto di Iside e Horus dell’antico Egitto.

Per i fondatori dell’Ordine Ugo di Payns, Goffredo de Saint Omer, e soprattutto il Conte Ugo di Champagne, l’occasione delle Crociate era unica e fondamentale: sostenere il Regno di Gerusalemme, da un punto di vista logistico e militare, e nello stesso tempo entrare in contatto con le tracce di civiltà antiche, conosciute solo in maniera indiretta, tramite la cultura della Grecia Classica, allargando i ristretti orizzonti culturali della allora vigente cultura Europea limitati dalla censura cattolica.

Questo è uno degli aspetti dell’ordine poco conosciuto, offuscato in parte dalle eroiche ed esaltanti gesta dei guerrieri monaci, e dai tanti contributi, così importanti ed innovativi che hanno dato, alla vita di quel periodo: primo fra tutti il sistema del credito a distanza, precursore dell’assegno bancario, che permetteva ai pellegrini di percorrere lunghe distanze senza doversi portare dietro il denaro contante che avrebbe fatto di loro bersagli per i predoni. L’influenza dell’Ordine sulla vita quotidiana di quel periodo iniziò a crescere, insieme al loro patrimonio; dopo pochi anni dalla loro costituzione i soldi continuavano ad aumentare e oltre a spenderli per il mantenimento delle guarnigioni in Terra Santa, li prestavano senza fare usura. A quel tempo il prestito con usura era vietato ai Cristiani ma era concesso solo agli Ebrei; per questo motivo i Templari prestavano soldi senza interessi ma solo con delle commissioni di spesa, tanto che il ricorso al prestito Templare fu accessibile a molti e sempre senza conseguenze dannose; da loro fu costituita anche una specie di “cassa Agraria” per permettere ai contadini più poveri di coltivare la terra senza dipendere dalle prepotenze dei feudatari.

Costruirono una loro forza navale, inizialmente nata per necessità logistiche, ma che in breve tempo fece concorrenza a quella delle Repubbliche marinare, arrivando persino a navigare ben oltre i confini del Mediterraneo; organizzavano minuziosamente la vita delle campagne per la gestione delle loro Magioni e Consorterie, migliorando le produzioni agricole, dando casa e lavoro alla povera gente. Costruirono una nuova rete viaria all’interno dell’Europa per consentire ai loro convogli e ai pellegrini stessi di muoversi più velocemente e più tranquillamente verso la Terra Santa, e tra queste la più conosciuta è proprio la via Francigena.

Le popolazioni più povere, contadine ed artigiane, furono notevolmente sostenute dai Templari, sia economicamente che nella qualità della vita, al contrario di come versavano normalmente dove l’ingerenza feudale e la costrizione religiosa erano libere di agire. Un’altra grande innovazione fu la costituzione delle prime Corporazioni di mestiere. Una di queste, la più importante, fu quella de “I figli di Re Salomone”: la corporazione dei Maestri muratori, che si ritiene essere stata l’artefice della costruzione delle prime cattedrali gotiche, che in quel periodo in Europa cominciarono a spuntare come funghi, maestose e uniche, impossibili da costruire con le conoscenze di quegli anni, un miracolo architettonico, farcito abbondantemente di simbologie e riferimenti magici richiamanti religiosità antiche.

Le popolazioni più povere, contadine ed artigiane, furono notevolmente sostenute dai Templari, sia economicamente che nella qualità della vita, al contrario di come versavano normalmente dove l’ingerenza feudale e la costrizione religiosa erano libere di agire. Un’altra grande innovazione fu la costituzione delle prime Corporazioni di mestiere. Una di queste, la più importante, fu quella de “I figli di Re Salomone”: la corporazione dei Maestri muratori, che si ritiene essere stata l’artefice della costruzione delle prime cattedrali gotiche, che in quel periodo in Europa cominciarono a spuntare come funghi, maestose e uniche, impossibili da costruire con le conoscenze di quegli anni, un miracolo architettonico, farcito abbondantemente di simbologie e riferimenti magici richiamanti religiosità antiche.

Sono davvero innumerevoli le innovazioni gestionali e tecnologiche che vennero introdotte in Europa per la gestione delle loro proprietà rurali e immobiliari; si era creata una sorta di catena di trasmissione che importava “nuova conoscenza e tecnologia” dalla Terra Santa per migliorare il sistema di produzione e di insediamento sociale in Europa, il profitto così ricavato veniva speso in parte per mandare rifornimenti come armi, cavalli e vettovaglie, alle guarnigioni di stanza a Gerusalemme, mentre il rimanente veniva dato in prestito o ri-investito in Europa.

La loro presenza cominciò a divenire molto scomoda, e ad essere mal vista dai feudatari locali, inoltre il loro patrimonio attirava l’attenzione di Sovrani senza scrupoli. Ma, dopo la caduta di Acri, e la fine del regno di Gerusalemme, una volta perduto il motivo che permetteva loro di rimanere in armi, quello che iniziò a non piacere fu il loro modo di interpretare e vivere la religione Cristiana.

Che i Templari fossero sin dall’inizio un entità molto particolare, già lo si sapeva: “Monaci e Guerrieri” allo stesso tempo; un controsenso che portò lo stesso San Bernardo a dover ideare il concetto di “Malecidio” per sostituirlo a quello di omicidio, permettendo e giustificando la loro azione in armi , naturalmente solo verso gli infedeli. Ma il prolungato contatto ravvicinato con le testimonianze delle civiltà Egiziane antiche e la conoscenza dei loro aspetti più reconditi, anche attraverso l’interpretazione di queste, fatta dalla cultura islamica, permise loro di venire a conoscenza di un crogiuolo sapienziale antico, proveniente direttamente dalla culla delle civiltà medio orientali, la stessa che fu all’origine del rinascimento fiorentino con la traduzione del Corpus Hermeticum da parte di Marsilio Ficino nel successivo quindicesimo secolo.

Che i Templari fossero sin dall’inizio un entità molto particolare, già lo si sapeva: “Monaci e Guerrieri” allo stesso tempo; un controsenso che portò lo stesso San Bernardo a dover ideare il concetto di “Malecidio” per sostituirlo a quello di omicidio, permettendo e giustificando la loro azione in armi , naturalmente solo verso gli infedeli. Ma il prolungato contatto ravvicinato con le testimonianze delle civiltà Egiziane antiche e la conoscenza dei loro aspetti più reconditi, anche attraverso l’interpretazione di queste, fatta dalla cultura islamica, permise loro di venire a conoscenza di un crogiuolo sapienziale antico, proveniente direttamente dalla culla delle civiltà medio orientali, la stessa che fu all’origine del rinascimento fiorentino con la traduzione del Corpus Hermeticum da parte di Marsilio Ficino nel successivo quindicesimo secolo.

Una conoscenza infinita derivò dall’apertura di questo scrigno, solo in piccola parte assorbito dalle popolazioni islamiche, ma mai, fino ad allora, interamente reso disponibile; e cosi la loro apparente religiosità Fideistica di elevata spiritualità si mutò, lentamente ed inevitabilmente, in Gnosticismo, in una religiosità antica e in una spiritualità esoterica poco tollerabile per quei tempi.

Entrarono in contatto con i loro stessi nemici, gli islamici, e con loro scambiarono idee e conoscenza, e da quel momento in poi , le cose cominciarono a cambiare radicalmente: se inizialmente avevano seguito le regole, e si erano attenuti al loro status di monaci cristiani, in Europa il loro ora et labora diventò un lavorare per cambiare il mondo di allora: tentare di cancellare quanto era stato costruito della dinastia Carolingia , che aveva impiantato con la forza la confessione Cristiana su tutti i popoli dell’Europa Romana e aveva schiacciato la Tradizione con la barbarie dell’ordine feudale.

È evidente , a questo punto, che vi era un piano ben determinato, sin da prima della costituzione dell’Ordine, un piano con un progetto smisurato: riportare l’Europa alla sua essenza precristiana, prima del giogo Carolingio, e ridare a tutte le genti Europee la dignità di popoli liberi in totale armonia con la loro terra.

Lo stesso spirito guerriero dei Templari si incarnava perfettamente, in un periodo in cui le Crociate infiammavano le anime di tutte le genti, dal semplice pellegrino, al vescovo fanatico fino al guerriero più desideroso di gloria eterna. I Templari indossarono volentieri l’abito dei guerrieri religiosi, per affrontare la gloriosa morte in battaglia sul suolo sacro di Gerusalemme, ponte terreno verso l’aldilà. Una guerra santa per combattere in nome del divino vincendo la morte stessa. Lo stesso Bernardo da Chiaravalle celebrò questo aspetto del sacrificio in nome di Dio con la sua “De Laude nuova Militia”, che funzionò come il miglior bando di arruolamento di tutti tempi: Bernardo aveva toccato quei tasti nascosti che risvegliarono i desideri più ancestrali degli uomini d’arme di quel periodo e non solo appartenenti alla nobiltà più esclusiva, ma anche al popolo più umile.

Vi era in seno all’Ordine una gerarchia molto sviluppata che andava dal Gran Maestro fino al servitore laico, ma all’interno di questa gerarchia , gli obbiettivi e le finalità dell’Ordine più reconditi erano gestiti da una ristretta cerchia di saggi: un gruppo di “Superiori Incogniti” che stabilivano le regole e comandavano sopra a tutti; questo gruppo di Saggi avevano il compito di tramandare quello che era lo scopo principale per cui l’Ordine stesso era stato costituito e di cercare le strade e le conoscenze per raggiungerlo, il tutto senza destare troppi sospetti.

Vi era in seno all’Ordine una gerarchia molto sviluppata che andava dal Gran Maestro fino al servitore laico, ma all’interno di questa gerarchia , gli obbiettivi e le finalità dell’Ordine più reconditi erano gestiti da una ristretta cerchia di saggi: un gruppo di “Superiori Incogniti” che stabilivano le regole e comandavano sopra a tutti; questo gruppo di Saggi avevano il compito di tramandare quello che era lo scopo principale per cui l’Ordine stesso era stato costituito e di cercare le strade e le conoscenze per raggiungerlo, il tutto senza destare troppi sospetti.

L’arroganza di un Re smanioso di affermare il suo potere assoluto già da tempo voleva cancellare la loro scomoda presenza sul suolo francese, e la sua volontà di arricchirsi con i loro immensi patrimoni, oltre che l’obbiettivo di cancellare un grosso debito, creò il movente. Come lui la chiesa Romana, non aveva ancora realizzato, realmente quali fossero gli scopi dell’Ordine, direttamente ostili ad entrambi.

Tutto inizia nel 1303 quando una bolla di scomunica nei confronti di Filippo IV (della dinastia Capetingia) detto il Bello viene emessa dal Pontefice Bonifacio VIII, e scatena la reazione dell’arrogante sovrano. Ad Anagni il Papa venne maltrattato ed imprigionato fino a morirne un mese dopo. Filippo impose il trasferimento della Curia papale nella sede Francese di Avignone; in quella sede pretese che Bonifacio VIII fosse dichiarato eretico e simoniaco dal suo successore Clemente V e nel 1307 usò la scomoda condanna come merce di scambio per poter agire contro l’Ordine Templare che fu accusato di Eresia.

Le motivazioni furono molte (furono messi in piedi 124 capi di accusa) ma una delle più eclatanti, tra le accuse di sodomia e vilipendio alla croce, fu quella che riguardava l’adorazione di un idolo demoniaco che fu paragonato a Satana in persona, il famoso “Baffometto” il cui nome riprendeva in chiave ironica il nome del profeta degli infedeli. In realtà il processo non riuscì veramente a dimostrare l’adorazione di questo strano idolo, salvo qualche caso in cui qualcuno dei processati disse di aver visto una figura baffuta tra le icone delle chiese Templari. Il Baffometto, se sia stato oggetto di adorazione dei Cavalieri, non si può dimostrare con certezza, ma il significato di questa figura non ha niente a che vedere con il diavolo dei Cattolici, perché rappresenterebbe un simbolo esoterico di alto livello iniziatico, coniugante gli opposti alchemici e riferibile alla tradizione Ermetica più ortodossa; per cui se per caso fosse stato un simbolo dei Templari, di certo non dimostrerebbe altro che il loro essere un ordine iniziatico in tutto e per tutto!

All’alba del Venerdì 13 Ottobre del 1307 iniziò la persecuzione dei cavalieri Gerosolimitani per la brama dei loro tesori, ma tutto quello che successe nei sette anni successivi non fu altro che una lucida scelta della Chiesa di nascondere una scomoda realtà; tanto che in quegli stessi anni fu creata appositamente per l’occasione la “Santa Inquisizione” per perseguire un’eresia ritenuta pericolosa. Sono famosi i processi di Parigi, Londra, Cipro, Firenze dove le rare assoluzioni venivano cancellate con ricatti ai tribunali e torture agli accusati. Clemente V nella conclusione del processo nel 1313 al Concilio di Vienne con l’enciclica Vox in Eccelso, in un ultimo sussulto di dignità clericale, o forse perché non aveva ancora capito cosa si nascondesse veramente dietro l’Ordine rossocrociato, non volle cancellare l’Ordine Templare, ma ne decretò solo la sospensione; la reazione di Filippo il Bello a questo inatteso finale fu, nel 1314, di far mettere sul rogo di Parigi l’ultimo dei Gran Maestri dell’ordine Jaques de Molay.

All’alba del Venerdì 13 Ottobre del 1307 iniziò la persecuzione dei cavalieri Gerosolimitani per la brama dei loro tesori, ma tutto quello che successe nei sette anni successivi non fu altro che una lucida scelta della Chiesa di nascondere una scomoda realtà; tanto che in quegli stessi anni fu creata appositamente per l’occasione la “Santa Inquisizione” per perseguire un’eresia ritenuta pericolosa. Sono famosi i processi di Parigi, Londra, Cipro, Firenze dove le rare assoluzioni venivano cancellate con ricatti ai tribunali e torture agli accusati. Clemente V nella conclusione del processo nel 1313 al Concilio di Vienne con l’enciclica Vox in Eccelso, in un ultimo sussulto di dignità clericale, o forse perché non aveva ancora capito cosa si nascondesse veramente dietro l’Ordine rossocrociato, non volle cancellare l’Ordine Templare, ma ne decretò solo la sospensione; la reazione di Filippo il Bello a questo inatteso finale fu, nel 1314, di far mettere sul rogo di Parigi l’ultimo dei Gran Maestri dell’ordine Jaques de Molay.

Profondo fu il cordoglio del mondo colto di quell’epoca; perfino il Divino Poeta, direttamente coinvolto come appartenente laico dell’Ordine, celebrò il suo sdegno nella sua opera più celebre mettendo all’inferno entrambi i protagonisti, Papa e Re.

Negli anni successivi i numerosi cavalieri sopravvissuti si riorganizzarono in altri ordini monastici come i Cavalieri dell’ordine di Cristo in Portogallo o in sette segrete delle quali molte hanno rivendicato l’origine templare, ma realmente il proseguo della loro opera si è in buona parte perduto, nonostante si sia voluto intravedere nelle varie correnti di pensiero future, dall’umanesimo alla riforma protestante all’illuminismo.

La vera distruzione dell’ordine in realtà avviene nei decenni successivi, durante il pontificato di Giovanni XXII, successore di Clemente V, un Papa cultore di Alchimia ed Esoterismo, che venuto in stretto contatto con alcuni segreti dell’ordine dei Templari, dopo la sua sospensione, ebbe a reagire con estrema violenza decretandone la definitiva cancellazione con la Damnatio Memoriae, una condanna che veniva riservata solo alle eresie più pericolose.

Fu un definitivo colpo di spugna su un periodo storico durato due secoli, durante il quale un ordine monastico, derivante dall’evoluzione dell’alta e controversa spiritualità dei Cistercensi con l’aiuto di una nobiltà francese che voleva recuperare il retaggio del proprio passato, si fondava con l’impegno di pochi illuminati come distillato della Tradizione Europea per diventare un ordine monastico-guerriero, arrivando a scrivere perfino le regole della futura cavalleria. Un periodo nel quale l’elite spirituale dell’ordine aveva modo di entrare in contatto con realtà culturali e religiose fino a quel momento avversate e sconosciute, assorbendo conoscenze antiche da civiltà dimenticate, trasformando la religiosità fideistica in una gnosi sapienziale ed esoterica fino cercare di piantarne il seme per un nuovo ordine mondiale, trapiantandolo nell’Europa di allora, dove vigeva l’oppressione Feudale a governo dell’ordine sociale e il dogmatismo della chiesa cattolica, a governo delle coscienze.

“La cancellazione dell’Ordine del Tempio rappresenta la frattura dell’Occidente con la propria Tradizione – una tradizione che era religiosa e guerriera al tempo stesso, mediatrice tra il Potere Temporale e l’Autorità Spirituale.” (Renè Guenon, Autorità spirituale e Potere temporale).

L’opera dei Cavalieri Templari non si è esaurita del tutto dopo la cancellazione dell’Ordine; quello che era stato fatto prima rimane a perpetua testimonianza della loro grandezza, ma quello che hanno continuato a fare dopo, non ha più trovato né pace né favore da parte della Chiesa, come da parte di una società che ha continuato a decadere nei suoi contenuti spirituali fino ai nostri giorni.

Il mondo occidentale contemporaneo ha un’unica speranza per salvarsi dalla disfatta totale alla quale sta andando incontro, oramai da alcuni secoli, ora più rapidamente che mai: la riscoperta della Tradizione attraverso la conoscenza di un sapere che fu così ben difeso fino all’ultimo respiro dai Cavalieri Templari, ma che da allora è rimasto in balia dell’oblio e dall’adorazione dei falsi idoli.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

In 1989 verscheen bij het Davidsfonds het boek '

In 1989 verscheen bij het Davidsfonds het boek '

Il filosofo tedesco Ernest Cassirer ebbe ad affermare che l’uomo è “animal symbolicum”, “animale simbolico”, nella sua opera Saggi sull’uomo scriverà infatti: «La ragione è un termine assai inadeguato per comprendere tutte le forme della vita culturale dell’uomo in tutta la loro ricchezza e varietà. Ma tutte queste forme sono forme simboliche. Per conseguenza, invece di definire l’uomo animal rationale, possiamo definirlo animal symbolicum. Così facendo indichiamo ciò che specificamente lo distingue e possiamo capire la nuova strada che si è aperta all’uomo, la strada verso la civiltà.» (1)

Il filosofo tedesco Ernest Cassirer ebbe ad affermare che l’uomo è “animal symbolicum”, “animale simbolico”, nella sua opera Saggi sull’uomo scriverà infatti: «La ragione è un termine assai inadeguato per comprendere tutte le forme della vita culturale dell’uomo in tutta la loro ricchezza e varietà. Ma tutte queste forme sono forme simboliche. Per conseguenza, invece di definire l’uomo animal rationale, possiamo definirlo animal symbolicum. Così facendo indichiamo ciò che specificamente lo distingue e possiamo capire la nuova strada che si è aperta all’uomo, la strada verso la civiltà.» (1)

Writing for Cato Unbound, Mark Weiner, author of

Writing for Cato Unbound, Mark Weiner, author of  Weiner has concluded that, for the liberal state to thrive and continue to deliver on its promise of individual freedom and autonomy, it must do a better job of doing the things the clan has always done better. He suggests that the state “pursue policies that moderate economic inequality,” “provide space for the flourishing of voluntary civil society organizations that provide opportunities for solidarity,” and “ensure that individuals have fair opportunities to exercise their autonomy within the marketplace,” whatever that means.

Weiner has concluded that, for the liberal state to thrive and continue to deliver on its promise of individual freedom and autonomy, it must do a better job of doing the things the clan has always done better. He suggests that the state “pursue policies that moderate economic inequality,” “provide space for the flourishing of voluntary civil society organizations that provide opportunities for solidarity,” and “ensure that individuals have fair opportunities to exercise their autonomy within the marketplace,” whatever that means.