La montagne représente pour toutes les civilisations l’effort de la terre entravée dans l’atteinte du ciel pur et vertigineusement illimité. Inutile donc d’expliquer dans quelle mesure ce poing de la terre, menaçant le ciel inatteignable, est doté d’un symbolisme puissant auprès des hommes. L’attrait qu’elle possède ne se limite pas à représenter les tentatives de l’Homme pour s’élever au-delà de sa condition et découvrir la Vérité au travers de l’atteinte du ciel, une vérité que sa faiblesse originelle empêche de connaître, ou au moins de reconnaître quand il la perçoit. La montagne est tout autant gardienne hautaine des hommes, séjour des dieux et des héros des mythes, lieux de Révélation des grandes religions, du zoroastrisme à l’islam, du judaïsme au bouddhisme. Elle est donc un lieu particulier de l’imaginaire des hommes, toit du monde d’où les dieux observaient souverainement la vie de leurs sujets. Cette quasi-sainteté de la montagne explique peut-être également qu’elle ait ses irréductibles, attirés par ce lieu défendu, où seuls les initiés sont admis. La montagne est donc finalement un élément incontournable de la conscience universelle des hommes. Outre sa dimension philosophique et ontologique, elle est avant tout une partie du paysage matériel de la vie terrestre, important pour tous, en particulier pour les peuples qui vivent sous son ombre.

Les Iraniens ont établi tout au long de leur histoire une relation profonde, durable et inévitable avec la montagne. De la Perse antique à l’Iran actuel, ils ont toujours vécu dans un environnement montagneux. Aujourd’hui encore, tous les persanophones, qu’ils soient Iraniens, Tadjiks, Afghans ou Ossètes, vivent à proximité des hauts plateaux du monde. Des contreforts du Pamir au plateau anatolien en passant par les innombrables chaînes demontagnes de l’Iran, ainsi que les hautes vallées de l’Hindu Kush et du Caucase, c’est toute l’histoire et l’imaginaire des peuples iraniens qui a été façonnée par la montagne. Ainsi, les références à cet élément, à une montagne mère de toutes les autres, sont très anciennes dans la mythologie persane. On les trouve déjà dans les Yashts, les chants religieux de l’Avesta, le Livre des mazdéens. Et parmi toutes les montagnes, c’est de l’Alborz dont on parle.

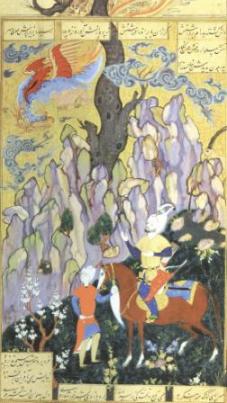

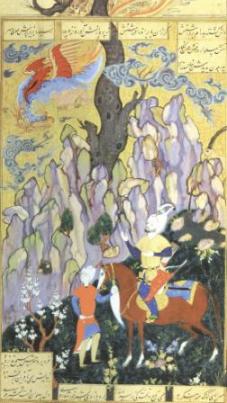

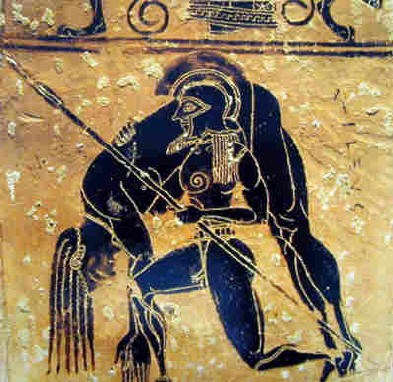

- Sâm retrouve Zâl dans le nid de Simorgh, Attribué à Sâdeghi, Shâhnâmeh du roi Shâh Esmâïl II, 1567, Musée Réza Abbâssi

- Livre de Negârgari

Aujourd’hui, le nom "Alborz" désigne la chaîne de montagnes qui traverse tout le nord de l’Iran, dont le plus haut sommet, le Damâvand, surplombe le smog perpétuel de la capitale iranienne. Mais avant cela, et pour toujours, dans le panthéon légendaire iranien, l’Alborz est la montagne mythologique par excellence, semblable à l’Olympe grec dans son inaccessibilité.

En effet, les livres saints mazdéens de l’Alborz la présentent non pas comme le prototype des autres montagnes, mais comme la montagne idéale dans le sens platonicien, une montagne-souche, génitrice de toutes les autres. Unemontagne aux dimensions irréelles, irréalistes, ne pouvant exister que dans l’Univers des prototypes. Elle est le séjour des Dieux et lieu de passage des âmes mortes. Elle est un lieu où n’existe ni froid, ni chaleur, ni brouillard.

C’est d’abord dans des textes spécifiquement préislamiques qu’apparaît l’Alborz qui, en tant que montagne sacrée, première et primitive, possède le même caractère de prototype que le premier fleuve ou le premier homme, dans la sphère idéale et vierge de toute impureté démoniaque des premiers millénaires de la création de lumière d’Ahura Mazda. Selon Les récits de Dârâb Hormozdyâr, ouvrage de théologie mazdéenne, l’Alborz est ainsi faite :"Ourmozd [Ahura Mazda] créa le monde tel une sphère et ainsi fut fait depuis le plus haut des cieux jusqu’à la planète Terre. Et la montagne Alborz fut créée au milieu du monde. De manière à ce que son sommet dépasse le plus haut des cieux et que sa base fut plus basse que la surface de la terre. Et Ahriman fut attaché sous sa base." [1] Ailleurs, dans ce livre, il est précisé que l’Alborz est le pilier du ciel, et que le soleil, la lune et les étoiles tournent autour d’elle. [2] Les indications données par cet ouvrage sont complétées par celles des livres saints mazdéens plus récents tels que le Bondaheshn, le Vendidâd ou le Dênkard, transcrits entre les VIIIe et XIe siècles pour échapper à la destruction. Cependant, l’Avesta, le plus important des livres saints du zoroastrisme, demeure la source d’information la plus fiable concernant les origines mythologiques de cette montagne. Dans cet ouvrage, rédigé entre le IIe millénaire et le Ve siècle av. J.-C., l’Alborz est désigné sous le terme avestique de "Hara" ou "Haraïti", qui deviendra plus tard le "Harborz" de la langue pahlavi. Les références à l’Alborz de l’Avestasont en particulier rassemblées dans la partie des Yashts ou Yeshts, chants honorant les izâds, c’est-à-dire les "anges créateurs" du mazdéisme. La plupart de ces chants comportent une allusion à la grande montagne mythologique, l’Alborz, et permettent de compléter la description avestique de ce mont. Ainsi, dans le Rashnu Yasht, chant 23, l’Alborz est ainsi décrite : "Parce que tu veilles, ô juste Rashnu, sur la Hara Berezaiti [Alborz] d’une étendue immense, brillante, où il n’y a ni nuit ni ténèbres ; ni vent froid ni chaleur ardente ; ni maladie qui cause de nombreuses morts ni impureté causée par les Dévas. Il n’est point de brouillards qui s’élèvent sur la Hara Berezaiti. Nous invoquons et bénissons Rashnu (…)." [3] Description complétée par le chant 25 : "Parce que tu veilles, ô juste Rashnu, sur le somment de la Haraiti sur lequel s’avancent les étoiles, la lune et le soleil. Nous invoquons et bénissons Rashnu (…)". [4]

Ailleurs dans l’Avesta, l’Alborz est également le lieu d’où le soleil se lève et où il se couche. Ainsi, on peut lire dans le Mehr Yasht (Yasht de Mithra), chant 13 : "Par cet hommage apporté ici-bas, que je m’élève au lieu des hommages de là-haut. Comme le soleil s’avance et s’élève à travers le Hara Berezaiti, qu’ainsi, par mon offrande d’ici-bas, je m’élève à celles de là-haut, ô très saint !? travers le désir (contraire) d’Anro-Mainyus [Ahriman], l’esprit méchant. Par son éclat, (…)". [5] L’izâd Mehr ou Mithra, souvent confondu avec le Soleil auquel il est associé, vit au même endroit que le Soleil, c’est-à-dire dans la montagne Alborz. De là peut-être l’association de ces deux éléments. " Nous honorons Mithra... Le premier Yazata [izâd] céleste qui s’avance au-dessus du Hara, marchant devant le soleil immortel, aux coursiers rapides ; qui, le premier paré de l’éclat de l’or, atteint les sommets brillants d’où il embrasse, favorisant les êtres, tout le sol aryaque". [6]

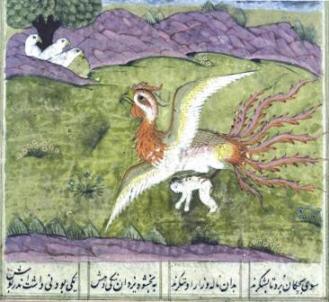

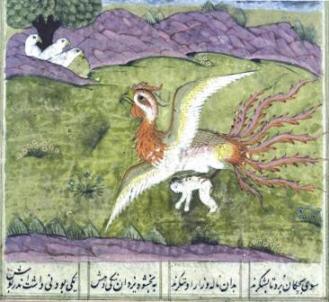

- Simorgh emporte Zâl vers son nid, miniature du XVIIe siècle, Wellcome Library, Londres.

Cet izâd de la justice et du respect des traités, vit donc dans la montagne Alborz, dans un palais divin, décrit dans le Yasht de Mehr, chants 49 à 51 : "49.Nous honorons Mithra...

50. Pour qui Ahura-Mazda, le créateur, a construit une demeure immense, brillante, au sommet du Hara Berezaiti, là où il n’y a ni jour ni nuit, ni vent glacé ni chaleur ardente, ni maladie, cause de morts nombreuses, ni souillure produite par les Dévas ; sur le sommet du Haraiti, il ne s’élève point de brouillard.

51. Les Amesha-اpentas l’ont faite, cette demeure, en union avec le soleil, en esprit de bienveillance, par disposition de dévouement (pour Mithra) qui, du haut du Haraiti, s’étend sur le monde corporel tout entier". [7]

Lieu de vie d’un izâd, l’Alborz ne peut qu’être une montagne idéale et irréelle, n’ayant qu’une fonction religieuse, soulignée par les descriptions données par ces chants avestiques. Place divine, cette montagne est un lieu où règne éternellement la lumière créée par Ahura Mazda lors des premiers mille ans de la création originelle, durant lesquels nulle impureté de div ne l’a corrompue. De plus, l’izâd Mehr est un ange-divin chargé de veiller sur le respect des engagements et des traités et de ce fait, sa mission va jusqu’à la surveillance du respect du traité existant entre le Bien et le Mal, Ahura Mazda et Ahriman.

C’est pourquoi il doit dominer toute la création et tous les êtres. L’Alborz, en tant que son observatoire, est donc l’unique lieu qui surplombe toute la création, en particulier la terre aryenne.

Ces caractéristiques de la montagne Alborz, mythologique, séjour des Dieux, lieu où le soleil commence et finit, entité plus vaste que la terre et les cieux et place éternellement lumineuse et pure, sont complétées par les rajouts des corpus mazdéens postérieurs. Ainsi, le Bondaheshn ouBondahesh, qui signifie littéralement "Création primaire" décrit plus en détail la formation de l’Alborz. On y lit, au chapitre 12 : "La naissance desmontagnes dura dix-huit ans, mais Alborz atteignit la perfection en huit cents ans. En deux cents ans, elle atteignit l’orbite des étoiles, en deux cents ans, elle atteignit l’orbite de la Lune, en deux cents ans, elle atteignit l ’orbite du Soleil, et en deux cents autres ans elle atteignit la roue de la lumière infinie (Anirân) et les deux mille deux cents quarante quatre autres montagnes de la terre sont nées d’elle". [8]

L’importance religieuse de l’Alborz est en particulier soulignée par sa fonction de pilier du pont de Tchinoud, détaillée dans les Gathas, la partie la plus ancienne de l’Avesta. Le pont Tchinoud, qui correspond au pont Sirat de la tradition musulmane, joue un rôle capital dans le mazdéisme, puisqu’il est le passage obligé des âmes mortes, dans leur voyage vers le paradis. Pourdâvoud, iranologue et correcteur de l’Avesta précise dans sa préface des Yashts : "Le Dênkard, œuvre majeure du mazdéisme pahlavi explique, dans son dix-neuvième chapitre (…), la fonction de ce pont :"Le pont de Tchinoud s’étend depuis la montagne Daïtik [9]. en Iranvij jusqu’à l’Alborz. Sous le pont, et en son milieu, se trouve la porte de l’Enfer. Tchinoud est un passage que tous, pieux et pécheurs, doivent traverser. Pour les pieux, ce pont s’élargit autant que la longueur de neuf javelots, chacun long comme trois flèches, mais pour les pécheurs, il devient plus mince que le fil du rasoir." [10]

Le pont de Tchinoud est également décrit dans le chapitre 21 d’un autre recueil mazdéen, le Dâdestân Daïtig, qui explique : "Le pont Tchinoud s’étend de l’Alborz jusqu’à la montagne Daïtik, par des chemins qui y mènent, certains larges, d’autres étroits. Les grandes routes sont larges, de la taille de vingt sept flèches mais les petites routes sont étroites comme le fil du rasoir. Quand un croyant atteint ce pont, il est dirigé vers la route large et quand il y pose le pied, ce pont s’élargit de la taille de neuf javelots, chacun des javelots de la taille de trois flèches, et quand le pécheur atteint le passage, il devient étroit comme le fil du rasoir. Le croyant traverse ainsi le pont et atteint le paradis, et le malfaiteur tombe et rejoint l’enfer". [11]

L’Alborz n’est donc pas une montagne réelle. C’est un mont sacré, une montagne imaginale n’existant que dans le monde des idées platoniciennes. Mais l’Alborz également est la montagne génératrice de toutes les autres. Selon le Bondaheshn, le nombre des monts dérivés de l’Alborz s’élèvent à 2244 chaînes et plateaux montagneux, tous indépendants de l’Alborz.

Deux des monts générés par l’Alborz sont plus importants que les autres, et possèdent en soi une fonction religieuse. Le premier est le Taerd, devenu en pahlavi le "Tëdrk" ou "Tirak", qui signifie aujourd’hui "sommet". La première référence au Taerd est citée dans le Bondaheshn pahlavi qui précise que "les étoiles, le soleil et la lune tournent autour du "sommet" du Harborz". [12] Le second mont sacré de l’Alborz est le Hokar, que l’on voit dans l’Avesta sous forme de "Hukairya". Selon Pourdâvoud, ce mot signifie "celui qui a une bonne action" [13]. C’est du haut de ce mont que le fleuve sacré, qui est aussi le fleuve prototype des autres, le fleuve Ardviçûra Anâhid, coule d’une hauteur équivalente à celle de mille hommes debouts, pour finalement rejoindre la mer mythologique et sainte de Farâkhkart. Hommage est rendu à ce fleuve dans l’Avesta dans les chants 1 et 3 du Yasht d’Aban : "1. Ahura-Mazda dit à Zarathustra-le-saint : Honore pour moi, saint Zarathustra, Ardviçûra Anâhitâ au large cours, qui guérit (les maux) et chasse les Dévas, soumise à la loi d’Ahura, digne de sacrifice pour le monde corporel, digne d’honneur pour le monde corporel, (eau) pure qui développe l’activité, (eau) pure qui fait prospérer les troupeaux, pure qui fait prospérer les êtres terrestres ; pure qui fait prospérer les possessions terrestres ; pure qui fait prospérer les contrées ;

3. Eau immense, qui se fait entendre au loin, qui est telle par sa grandeur que toutes les eaux qui coulent sur la terre ; eau qui coule avec force du sommet du Hukairya vers la mer Vourukasha [Farâkhkart]". [14]

Le chant 97 du même Yasht honore également ce mont : "Je veux honorer le pic Hukairya, digne de tout honneur, fait d’or, du haut duquel Ardviçûra Anâhitâ coule pour moi (en un flot) élevé, de la grandeur de mille dos d’hommes. Elle brille d’un éclat aussi (grand) que celui de toutes les eaux qui coulent sur cette terre, elle roule ses flots avec grande force. Par son éclat, (…)". [15]

De ces chants avestiques, l’on peut conclure que ces deux montagnes possèdent en propre une signification religieuse importante.

Ces mêmes descriptions sont données concernant le rôle et la fonctionnalité des montagnes dans les autres ouvrages mazdéens, qu’ils soient antérieurs à la naissance de J.-C. ou qu’ils aient été rédigés après l’invasion islamique au VIIIe siècle. Ainsi, l’Alborz religieuse mazdéenne demeure consignée dans ces livres purement théologiques et religieux, sans que sa représentation ne se fige pour autant. En effet, au-delà de la sacralité de cette montagne que l’on découvre au travers des écrits avestiques et mazdéens, c’est le grand recueil de la mythologie persane, le Shâhnâmeh(Livre des Rois), qui contient les plus nombreuses allusions à cette montagne et qui a réussi à la doter d’un symbolisme sacré très puissant, qui a été exploité durant des siècles par les divers courants mystiques musulmans.

Pourtant, le Shâhnâmeh, qui est une compilation très travaillée des divers mythes préislamiques, n’a pas détruit la dimension ésotérique de cettemontagne mazdéenne. En réalité, cette montagne, tout en préservant sa sacralité, est devenue "mythologique" en s’intégrant dans les récits du Livre des Rois. On peut d’ailleurs dans une certaine mesure prétendre que les transformations des fonctions de l’Alborz dans cet ouvrage sont le miroir des transformations d’une société perse sassanide et mazdéenne en train de devenir une société persane musulmane, désireuse de conserver malgré les changements son histoire et ses mythes.

- Montagnes de Karakoram, Passu, Pakistan.

- Traveljournals

L’Alborz est cité 28 fois sous son nom entier et douze fois sous la forme de la "montagne de Borz" dans le Shâhnâmeh. Parfois même, ces mots sont utilisés en tant qu’adjectifs, ce qui n’est pas nouveau. On voit également dans des textes antérieurs le mot "borz" utilisé en tant qu’adjectif qualificatif de grandeur. Ceci dit, l’Alborz du Shâhnâmeh n’est guère mieux situé que l’Alborz mazdéen et baigne dans le même flou temporel et spatial qui singularise tous les lieux mythologiques. Ainsi, en tentant de restituer dans le monde réel l’Alborz du Livre des Rois, le professeur Karimân, reconstituant son positionnement selon les indications de cet ouvrage, a découvert que ces indications ne sont pas semblables et qu’elles déplaçaient à chaque fois cette montagne dans une région mythologique différente. Avec les recoupements et l’orientation géographique basée sur le Livre des Rois, nous avons une Alborz en Inde, une en Transoxiane, une en Afghanistan, et la plus importante dans le Caucase.

L’Alborz de l’Inde

C’est en particulier dans le chapitre concernant la naissance du père de Rostam, Dastân ou Zâl que l’Alborz paraît correspondre aux montagnes du nord de l’Inde. A sa naissance, Dastân, père de Rostam et fils de Sâm, grand héros iranien, est blanc de cheveux et son corps cramoisi est couvert d’un duvet également blanc. Son père, persuadé qu’il est démoniaque et mauvais, demande à ses gardes de l’emmener dans un lieu écarté pour que les animaux sauvages le dévorent. Les gardes déposent donc l’enfant au pied d’une très haute montagne. C’est là que le retrouvera le Simorgh, l’oiseau fabuleux, qui l’emportera avec lui dans son nid, situé au sommet de cette montagne qui est l’Alborz, et se prenant d’affection pour lui, lui enseignera la sagesse. Simorgh vit dans l’Alborz mais un Alborz subliminal, que ses caractéristiques séparent totalement du monde matériel et de la société humaine. Quelques années plus tard, Sâm fait un rêve qui lui signifie d’aller retrouver son fils abandonné. Dans ce rêve, il avait vu venir à lui, du haut de "La montagne de l’Inde", une grande armée dirigée par un héros puissant portant l’étendard de la royauté iranienne. Il rejoint donc lamontagne Alborz, et retrouve son fils élevé par l’oiseau mythique. Dans les vers qui narrent ce récit, on voit que l’Alborz est situé en Inde, puisqu’il est également indifféremment désigné sous le nom de "la Montagne de l’Inde" [16]. Quelques années plus tard, quand Sâm s’oppose au mariage de son fils avec l’héritière de Zahhâk, ce dernier lui rappelle avec quelle cruauté il avait été abandonné dans ce qu’il appelle Alborz ou "La montagne des Hindous". [17]

Auparavant, un passage significatif du Livre des Rois avait situé l’Alborz, montagne-refuge du roi-saint Fereydoun, alors enfant, lors de la prise de pouvoir par le roi sémite et mauvais Zahhâk, en Inde. En effet, lorsque le père de Fereydoun, Abtine, est assassiné par Zahhâk, sa mère décide de se diriger vers l’Hindoustân, où, en arrivant, elle confie son enfant à un homme sage qui vit dans l’Alborz. [18]

Un autre chapitre du Livre des Rois permet également de situer l’Alborz en Inde, même si ce passage, contrairement aux récits cités, ne précise pas expressément la situation géographique de la montagne. Il s’agit du récit qui précède le couronnement du roi Keyghobâd. Ce dernier, ermite, vit dans l’Alborz et quand vient son tour de monter sur le trône, Zâl envoie Rostam auprès de lui, pour qu’il le persuade d’accepter la couronne car le pays est en danger. Rostam obéit, mais doit se battre en chemin contre des Touraniens qui lui tendent une embuscade. Il les vainc et ces derniers vont rapporter leur défaite à leur roi, le puissant touranien Afrâssiâb. Ce dernier envoie son héros Gholoun pour freiner l’avance des Iraniens. Rostam a alors rejoint Keyghobâd et lui a exposé la situation, et l’héritier a décidé de l’accompagner et de rentrer en Iran. Mais Gholoun les arrête sur le chemin du retour, une bataille a lieu, terminée par la victoire des Iraniens. [19] Cette escarmouche entre les deux armées iranienne et touranienne prouve bien que la montagne Alborz est dans ce chapitre situé à l’est de l’Iran, étant donné que le territoire des Touraniens, peuple iranien nomade, plus tard assimilé aux peuplades turcophones, vivait à l’est du territoire proprement iranien, dans les steppes et les montagnes de l’actuelle Asie centrale. Et à l’est de l’Iran se trouvait l’Inde. Par ailleurs, il s’agit précisément du nord de l’Inde, territoire des hauts plateaux du Pamir et du Karakoram. Ainsi, l’Alborz, dans cette théorie, correspondrait aux montagnes du Pamir.

L’Alborz de Balkh (Bactres)

La localisation des lieux mythologiques demeurant bien évidemment imprécise, il existe également des passages du Shâhnâmeh où la montagne de Balkh correspond à l’Alborz mythologique. C’est en particulier dans le livre consacré au règne de Gashtâsb, et le chapitre "L’arrivée d’Esfandiâr dans la montagne auprès de Gashtâsb" dans lequel ce dernier apprend la mort de Lohrâsb et décide de lancer la guerre contre Arjâsb, que la théorie d’un Alborz de la Bactriane trouve son appui. La montagne réelle à laquelle pourrait correspondre l’Alborz mythique est la célèbre Borz Kouh, qui est le diminutif d’ "Alborz Kouh" c’est-à-dire la "montagne Alborz", et qui est située près de la ville de Balkh. Dans le récit, cette montagne est située à "deux jours de voyage en caravane" de distance de la ville de Balkh. Gashtâsb, après avoir payé la solde de l’armée décide de rejoindre Balkh mais il est vaincu par Arjâsb, chef de l’armée touranienne et doit se réfugier dans cette montagne, où le rejoint peu de temps après son fils Esfandiâr. Et c’est également dans cet endroit que ce dernier, héros sacré et invincible, promet à son père le roi de le venger, promesse à laquelle se joignent également ses compagnons. [20] Cette montagne correspondrait à celles de l’Hindu Kush qui traverse l’Afghanistan.

L’Alborz dans le Fârs

Il existe également des chapitres où la montagne Alborz correspondrait à une montagne située dans la région de Fârs. C’est dans l’une des parties relatant l’histoire des plus anciennes dynasties, c’est-à-dire les Pishdâdi, dynastie perse mythologique, que l’on voit cette référence étrange. En effet, c’est à la suite de la défaite de l’un des premiers rois de la mythologie iranienne face aux Touraniens, Nowzar le Pishdâdi, que ce dernier demanda à ses plus proches compagnons, tous saints de la Résurrection mazdéenne, d’aller dans le Fârs et de se réfugier dans une crevasse ou une grotte de la montagne Alborz. [21]

L’Alborz caucasien (L’Elbrouz russe)

Il existe également une théorie selon laquelle les montagnes du Caucase seraient celles correspondant le plus avec les montagnes mythiques de l’Alborz.

Lors du règne de Zahhâk, Fereydoun, l’héritier sacré, est élevé dans les montagnes d’Alborz auprès d’un homme sage et pieux. Plus tard, quand l’injustice et la cruauté du roi Zahhâk atteignit son apogée, il descendit du haut de la montagne et prépara son armée pour le défaire. Dans cette armée, il y avait également ses deux frères, qui tentèrent de le tuer en faisant rouler des rochers sur lui, lors d’une halte dans l’Alborz, mais une prémonition divine fit comprendre à Fereydoun le danger et il réussit à arrêter la course des rochers. Il est précisé dans le passage que la célèbre rivière Arvand, nom donné par les Iraniens au fleuve Tigre, prend naissance dans ces montagnes. On peut donc conclure qu’il s’agit des montagnes du nord-ouest de l’Iran de cette époque, ce qui correspond actuellement au plateau anatolien et aussi aux montagnes du Caucase.

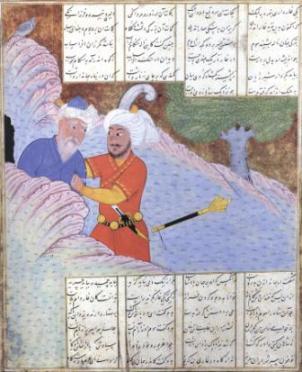

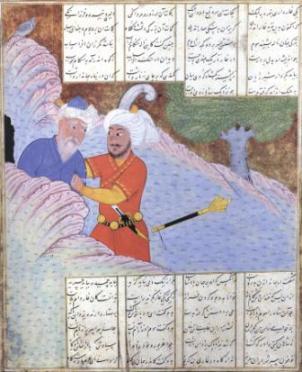

- Houme sort Afrâssiâb de sa grotte, artiste inconnu, Shâhnâmeh de Ferdowsi, 1424, Musée Réza Abbâssi

- Livre de Negârgari

Un autre récit qui fait de l’Alborz l’Elbrouz du Caucase est à lire dans la partie finale des chapitres duShâhnâmeh consacrés à l’ère héroïque. Ces chapitres narrent la mort de l’ennemi irréductible des Iraniens, le grand touranien Afrâssiâb, tué par un saint homme, Houme, un descendant du roi Fereydoun. L’histoire se passe sous le règne de Keykhosrow, nouvellement couronné. Afrâssiâb, sentant l’affrontement avec ce dernier devenir inévitable, s’enfuit et erre de longues années avant de se réfugier dans une grotte près de Barda’, nommée "Grotte d’Afrâssiâb". Houme, ermite vivant dans lamontagne pour prier Ahura Mazda, entend un jour ses gémissements et plaintes, le découvre, l’attache et d’autres péripéties s’ensuivent qui se terminent par la mort du roi touranien. [22] Il est précisé dans ce récit que la grotte d’Afrâssiâb est située près d’une montagne nommée Alborz, où les ermites viennent pour prier Ahura Mazda dans la paix et la solitude. Et la ville de Barda’, près de laquelle sont situées cette montagne et cette grotte, est située dans le Caucase.

Cette théorie, qui fait de l’Alborz une montagne caucasienne, est appuyée par le récit du Livre des Merveilles, selon lequel "La grotte d’Afrâssiâb" est située dans les monts de l’Alborz : "Kang-e Afrâssiâb (Grotte d’Afrâssiâb) est un immense palais situé au sommet de l’Alborz. Il a été construit par Afrâssiâb, le roi des Turcs. Il avoisine d’une part l’eau et d’autre pat la montagne, et a huit farsang [23] de haut. Il y mit un trône d’or et l’aigle atteint difficilement la hauteur de ce palais…". [24]

L’Avesta, source principale du Shâhnâmeh et des légendes préislamiques, rapporte également dans les Yashts, chants seize à dix-huit, l’existence d’un mage saint, Houme, qui vécut dans l’Alborz et qu’il y offrit une offrande à Darvâsb, ange protecteur des troupeaux, pour que cet ange lui procure la victoire dans son combat contre Afrâssiâb : "16. Nous honorons Druâçpa...

17. ہ qui Haoma qui développe et guérit, Haoma brillant et royal, aux yeux couleur d’or, sacrifia sur le sommet le plus élevé, sur le Haraiti, (par une immolation de) cent chevaux, mille bœufs, dix mille bêtes de petit bétail.

18. Il lui demanda cette faveur : Donne-moi, ô bonne et vivifiante Druâçpa, de lier le destructeur touranien, Franraçyâna ; que je l’emmène chargé de fers et que je le conduise lié, prisonnier, à Kava Huçrava ; que Huçrava le tue au-delà de la mer Caeçaçta, profonde, étendue, (…)". [25]

Le même Yasht narre également l’offrande du roi Keykhosrow (Huçrava) qui souhaitait également se voir accorder la victoire contre Afrâssiâb (Franraçyâna) : "20. Nous honorons Druâçpa...

21 .ہ qui le valeureux Huçrava, qui unit en (un) royaume les contrées aryennes, offrit au-delà de la mer Caeçaçta, aux eaux profondes et larges, un sacrifice de cent chevaux, de mille bœufs, de dix mille bêtes de petit bétail et avec des Zaothras, (disant) :

22. Donne-moi cette faveur, ô bonne Druâçpa, que je tue le meurtrier touranien, Franraçyâna ; derrière la profonde et vaste mer Caeçaçta (…)". [26]

Parmi ces montagnes véritables que nous avons citées, aucune ne peut réellement être l’Alborz avestique, dont les caractéristiques soulignent sa dimension religieuse et divine. Cependant, les recherches menées jusqu’à aujourd’hui, en particulier les travaux du professeur Karimân, tendent à confirmer la théorie d’une Alborz primitive caucasienne, correspondant à l’Elbrouz actuelle, située sur le territoire russe, qui est le plus haut mont d’Europe. Cette hypothèse est d’autant plus acceptable qu’elle est appuyée par les traités de géographie islamique des siècles passés. On peut citer l’exemple du Nezhat-ol-Gholoub, important ouvrage de géographie, qui situe l’Alborz dans le Caucase : "L’Alborz est une montagne immense, bordée par la ville de Darband. [27] Elle s’étire depuis le Turkestan jusqu’au Hedjaz sur plus de mille farsang. Elle est clôturée à l’ouest par lesmontagnes géorgiennes de Lezgi. Sa partie qui s’étire jusqu’à Shamshat [Samosata] et Malatya est nommée Kalika, et Lokam quand elle rejoint Antioche (…). En Syrie, elle devient les montagnes du Liban, et dans le Hedjaz, est nommée montagnes d’Ar. Son autre face, appuyée auxmontagnes du Jebâl et de l’Azerbaïdjan est nommée Ghafgh [Caucase] ; au centre de l’Iran et dans le Guilân, devient la montagne Torghol ; et quand elle rejoint Ghoumess [Dâmghân] et le Mâzandarân, est nommée Mâzz ; et dans les pays du Khorâssân, est nommée Sounj". [28]

Cette description est également donnée dans d’autres traités de géographie des premiers siècles de l’hégire.

Mais il existe également d’autres ouvrages importants qui soulignent cette théorie. On peut citer le Sharaf-Nâmeh de Nezâmi. Cet ouvrage poétique raconte la légende d’Alexandre le Macédonien. On y lit qu’Alexandre décida de conquérir le monde entier comme condition préalable à son retour. Le chemin qu’il avait choisi pour arriver jusqu’à l’Alborz traversait le Caucase du nord au sud. Dans ce même texte, on lit que l’armée d’Alexandre, dans sa traversée de l’Alborz, passa par la région de Shervân, qui comprenait une grande partie du sud et du centre du Caucase actuel. [29]

- Les monts Elbruz, République du Daghestan, Russie.

- Puserve

Dans L’histoire du Daghestân ou Gulistân-i Iram, l’écrivain caucasien Abbâssgholi Bakikhanov précise : "L’expression Ghâfghâs [Caucase] provient du nom de la tribu des Ghâss et du nom de la montagne "Ghâf" [Qâf] cité dans le Coran. C’est un lieu de merveilles, que l’on cite dans les livres de légendes, comme le lieu de repos des diables et des fées…. (…) Il y a près de Darband deux hauts massifs, qui sont le grand Qâf et le petit Qâf, que les Arabes, en raison des grandes victoires qu’ils ont eues dans ces montagnes, ont nommé les "Montagnes de la victoire". [30]

Quelle qu’ait été le véritable Alborz, l’importance de cette montagne auprès des peuples iraniens fut telle, qu’elle fut confondue avec beaucoup d’autres monts et les voyageurs perses, découvrant les hauteurs des contrées qu’ils visitaient, étaient parfois persuadés d’avoir retrouvé la mythique Alborz. Il existe des dizaines de récits de voyages ou de romans d’aventures situant l’Alborz dans les régions les plus inattendues. En témoignel’Ajâyeb-nâmeh, qui fait correspondre la mythique montagne Zeïtoune du Sri Lanka, dotée d’une importante signification religieuse, avec l’Alborz : "La montagne Zeïtoune, également nommée "Montagne de Serendib", sur laquelle est imprimée la trace du pied de notre père Adam, est bordée par l’Alborz". [31]

Quoiqu’il en soit, peu d’écrivains et de voyageurs passionnés cherchent désormais à retrouver le secret des hauteurs éternelles. La montagneconserve aujourd’hui beaucoup de son mystère et l’Alborz n’échappe pas à cette règle. Pourtant, il demeure toujours pour les Iraniens le symbole d’une identité commune, d’autant plus importante qu’elle subit des mutations profondes. Les géologues prévoient dans les ères à venir l’augmentation de la hauteur des montagnes d’Iran, du fait de la pression mutuelle des plaques africaines et asiatiques. Ainsi, l’Alborz ne fera que se perdre encore davantage dans les nuages, retrouvant peut-être ainsi sa sacralité.

Bibliographie

KARIMAN Hossein, Pajouheshi dar Shâhnâmeh, Editions Sâzmân-e Asnâd-e Melli, 1996, p.102.

BAHAR, Mehrdâd, Pajouheshi dar asâtir-e Irân, Editions Touss, 1983.

MESHKAT, Mohammad-Javâd, Joghrafiaye Târikhi-e Irân-e bâstân, Editions Donyâ-ye Ketâb, 1992.

Avesta, le livre sacré des anciens Perses, version électronique, présentation et annotation de Guy Rachet, Edition Sand.

Les récits de Dârâb Hormozd Yâr, Bombay, 1919.

HAMEDANI Mohammad ibn Mahmoud, Ajâyeb-nâmeh (Livre des Merveilles), éditions Nashr-e Markaz, 1996.

POURDAVOUD, Ebrâhim, Les Yashts, Bombay, 1922.

HAMDOLLAH MOSTOWFI, Nezhat-ol-Gholoub, corrigée par Mohammad Dabir Siâghi, Editions Hadith, 2004.

Bakikhanov, Abbasgulu, Golestân-i Iram (The Blooming Flower Garden), manuscrit de l’Université de Téhéran.

Ferdowsi, Shâhnâmeh, édition de Moscou.

The first of these little books, translated into Italian from German, is unique of its kind, as a direct and universally accessible introduction to the spirit the fundamental disciplines and behavior of the civilization of the Far East, especially Japan. Herrigel is a German professor who was invited to teach philosophy in a Japanese University, and decided to study the traditional spirit of the country in its most typical living forms. He took a special interest in acquiring an understanding of Zen Buddhism, and strange as it may seem, he was told that the best way to do so was to study the traditional practice of Archery. Herrigel therefore untiringly studied that art for no less than five years, and the book describes how his progress therein and his gradual penetration into the essence of Zen proceeded side by side with archery, conditioning one another reciprocally, leading to a deep inner transformation of the author himself.

The first of these little books, translated into Italian from German, is unique of its kind, as a direct and universally accessible introduction to the spirit the fundamental disciplines and behavior of the civilization of the Far East, especially Japan. Herrigel is a German professor who was invited to teach philosophy in a Japanese University, and decided to study the traditional spirit of the country in its most typical living forms. He took a special interest in acquiring an understanding of Zen Buddhism, and strange as it may seem, he was told that the best way to do so was to study the traditional practice of Archery. Herrigel therefore untiringly studied that art for no less than five years, and the book describes how his progress therein and his gradual penetration into the essence of Zen proceeded side by side with archery, conditioning one another reciprocally, leading to a deep inner transformation of the author himself.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

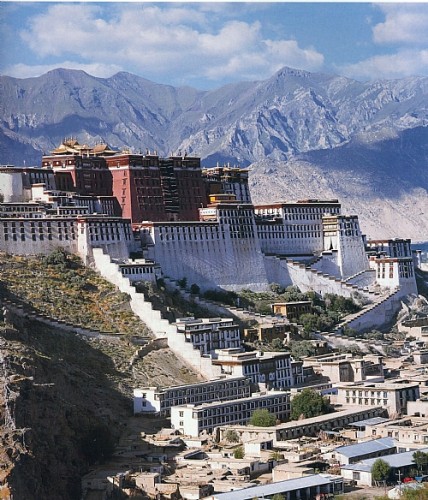

Digg In questi ultimi decenni vari personaggi hanno visto il Tibet come uno degli ultimi territori del Pianeta dove si siano conservate le antiche tradizioni dei cosiddetti “indoeuropei”.

In questi ultimi decenni vari personaggi hanno visto il Tibet come uno degli ultimi territori del Pianeta dove si siano conservate le antiche tradizioni dei cosiddetti “indoeuropei”.

Sumergirse en un cuento de hadas es iniciar una aventura en un bosque espeso, henchido de vida y de todo tipo de criaturas de la psique, no es azar que sea el bosque lugar por excelencia de los cuentos. Tras su aparente simpleza, los cuentos exponen las vicisitudes más trascendentes de la humanidad; el relato mítico, del cual se vale el cuento de hadas, más que un discurso lógico-formal, efectúa una apropiación analógica de las experiencias propiamente humanas en su entorno natural y social, manteniéndose en sincronía con los procesos del acontecer interno. No se detiene en la realidad externa, sino que va a penetrar la realidad psíquica individual, y de ella salta en circular retorno al ámbito mayor de la psique colectiva. A través de la imagen, vía regia para la manifestación arquetipal, los cuentos son una episteme integral y totalizante. Siempre hallaremos en los cuentos una condensación de múltiples niveles de significado, abundancia de símbolos, cuya cualidad polisémica les permite dar cuenta de lo inabarcable. En ese sentido, el conocimiento no queda seccionado por el intelecto, por el contrario se amplifica en extensión y profundidad. Por ello, cualquier análisis estructural, semiótico, psicológico, social o estético es apenas intento parcial de explicar un todo más amplio que los contiene: la propia realidad arquetipal; más fidedigna será siempre la conmoción que se origina en el espectador, niño o adulto, y que Jung acertadamente definiera como el carácter numinoso de los arquetipos.

Sumergirse en un cuento de hadas es iniciar una aventura en un bosque espeso, henchido de vida y de todo tipo de criaturas de la psique, no es azar que sea el bosque lugar por excelencia de los cuentos. Tras su aparente simpleza, los cuentos exponen las vicisitudes más trascendentes de la humanidad; el relato mítico, del cual se vale el cuento de hadas, más que un discurso lógico-formal, efectúa una apropiación analógica de las experiencias propiamente humanas en su entorno natural y social, manteniéndose en sincronía con los procesos del acontecer interno. No se detiene en la realidad externa, sino que va a penetrar la realidad psíquica individual, y de ella salta en circular retorno al ámbito mayor de la psique colectiva. A través de la imagen, vía regia para la manifestación arquetipal, los cuentos son una episteme integral y totalizante. Siempre hallaremos en los cuentos una condensación de múltiples niveles de significado, abundancia de símbolos, cuya cualidad polisémica les permite dar cuenta de lo inabarcable. En ese sentido, el conocimiento no queda seccionado por el intelecto, por el contrario se amplifica en extensión y profundidad. Por ello, cualquier análisis estructural, semiótico, psicológico, social o estético es apenas intento parcial de explicar un todo más amplio que los contiene: la propia realidad arquetipal; más fidedigna será siempre la conmoción que se origina en el espectador, niño o adulto, y que Jung acertadamente definiera como el carácter numinoso de los arquetipos.

Pierre BAGNULS

Pierre BAGNULS

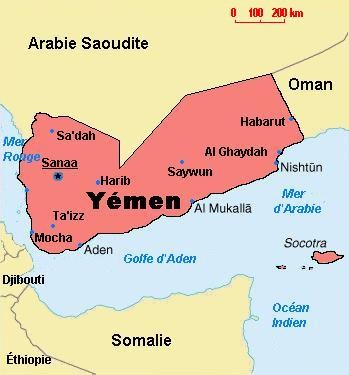

L’attacco fallito a un aereo nigeriano a Detroit (USA), nel dicembre 2009, quattro mesi dopo l’attacco fallito contro un principe saudita, responsabile della lotta contro il terrorismo in Arabia Saudita, il principe Mohammed bin Nayef Ben Abdel Aziz, ha sollevato i timori degli statunitensi e ha fatto rivivere il loro interesse verso lo Yemen, temendo che il paese sia utilizzato come nascondiglio dagli uomini di Al Qaeda nella penisola arabica. L’attacco contro l’Arabia del 27 Agosto 2009, inoltre, è stato rivendicato dal capo regionale di al-Qaida, Al Nasser Whayshi, alias Abu Bassir, come anche l’attacco contro il cacciatorpediniere USS Cole, nel porto di Aden, nel 2000. Designato quale bersaglio prioritario da parte degli statunitensi, Abu Bassir è stato ucciso tre mesi dopo la sua rivendicazione del caso di Detroit. Dal 2009, in meno di un anno, le autorità saudite hanno sventato quattro attentati contro il principe Mohammed, un record mondiale difficilmente eguagliabile.

L’attacco fallito a un aereo nigeriano a Detroit (USA), nel dicembre 2009, quattro mesi dopo l’attacco fallito contro un principe saudita, responsabile della lotta contro il terrorismo in Arabia Saudita, il principe Mohammed bin Nayef Ben Abdel Aziz, ha sollevato i timori degli statunitensi e ha fatto rivivere il loro interesse verso lo Yemen, temendo che il paese sia utilizzato come nascondiglio dagli uomini di Al Qaeda nella penisola arabica. L’attacco contro l’Arabia del 27 Agosto 2009, inoltre, è stato rivendicato dal capo regionale di al-Qaida, Al Nasser Whayshi, alias Abu Bassir, come anche l’attacco contro il cacciatorpediniere USS Cole, nel porto di Aden, nel 2000. Designato quale bersaglio prioritario da parte degli statunitensi, Abu Bassir è stato ucciso tre mesi dopo la sua rivendicazione del caso di Detroit. Dal 2009, in meno di un anno, le autorità saudite hanno sventato quattro attentati contro il principe Mohammed, un record mondiale difficilmente eguagliabile.

Connaissance par les labyrinthes

Connaissance par les labyrinthes Le monde homérique est un rêve. Et comme tout rêve, il est ce que nous possédons de plus intime et de plus lointain. Rien n’est plus légitime, pour les historiens, d’y chercher des indices de réalité. Je veux parler des reflets déformés, anachroniques ou non, de relations économiques, sociales, humaines, qui traduisent des conditions de civilisations entremêlées, entre la période mycénienne – et même avant, jusqu’aux souvenirs du monde minoen – et la fin de l’âge sombre, de 1500 à 750 avant notre ère, environ. L’érudition a ses raisons, et il est donné à notre âge scientiste de considérer un legs poétique comme un document d’étude à peu près comme un autre.

Le monde homérique est un rêve. Et comme tout rêve, il est ce que nous possédons de plus intime et de plus lointain. Rien n’est plus légitime, pour les historiens, d’y chercher des indices de réalité. Je veux parler des reflets déformés, anachroniques ou non, de relations économiques, sociales, humaines, qui traduisent des conditions de civilisations entremêlées, entre la période mycénienne – et même avant, jusqu’aux souvenirs du monde minoen – et la fin de l’âge sombre, de 1500 à 750 avant notre ère, environ. L’érudition a ses raisons, et il est donné à notre âge scientiste de considérer un legs poétique comme un document d’étude à peu près comme un autre.

Peter Berresford Ellis, historien et auteur de plusieurs nouvelles, a écrit aussi de nombreux ouvrages sur l'histoire et la culture celtiques, notamment The Cornish Language and its Literature (1974) et Celtic Inheritance

Peter Berresford Ellis, historien et auteur de plusieurs nouvelles, a écrit aussi de nombreux ouvrages sur l'histoire et la culture celtiques, notamment The Cornish Language and its Literature (1974) et Celtic Inheritance Negli anni che vanno dai primi del secolo XX al secondo dopoguerra, con le significative riprese ai giorni nostri (su cui poi ci soffermeremo), ma con intensificazione nel periodo iniziale della presa del potere da parte del fascismo sino al "culmine" rappresentato dalla Conciliazione dell'11 febbraio 1929, si è manifestata in Italia l'azione culturale, di pressione politica e anche il travaglio esoterico di un insieme composito di personalità, gruppi, riviste e tendenze che il prof. Piero di Vona per primo nel 1985 riassumeva per esigenze di chiarezza sotto la denominazione di "corrente romana del tradizionalismo" e che, almeno fino a pochi anni fa, non ha costituito una linea di pensiero omogenea, ben organizzata in un gruppo unitario e compatto dalle caratteristiche comuni, ideologicamente e politicamente parlando, ma una tendenza che poté assumere aspetti e sfaccettature differenti. Il significato dell'azione di questo insieme di personalità e gruppi, assai differente nell'impostazione e nei metodi, si è tradotto in pratica nella riproposizione del modello spirituale, religioso e rituale del paganesimo romano (che noi abbiamo proposto di definire meglio come "via romana agli déi"), che le autorità dello Stato italiano avrebbero daovuto fare proprio in contrapposizione alle ingerenze e allo strapotere politico e morale della Chiesa cattolica.

Negli anni che vanno dai primi del secolo XX al secondo dopoguerra, con le significative riprese ai giorni nostri (su cui poi ci soffermeremo), ma con intensificazione nel periodo iniziale della presa del potere da parte del fascismo sino al "culmine" rappresentato dalla Conciliazione dell'11 febbraio 1929, si è manifestata in Italia l'azione culturale, di pressione politica e anche il travaglio esoterico di un insieme composito di personalità, gruppi, riviste e tendenze che il prof. Piero di Vona per primo nel 1985 riassumeva per esigenze di chiarezza sotto la denominazione di "corrente romana del tradizionalismo" e che, almeno fino a pochi anni fa, non ha costituito una linea di pensiero omogenea, ben organizzata in un gruppo unitario e compatto dalle caratteristiche comuni, ideologicamente e politicamente parlando, ma una tendenza che poté assumere aspetti e sfaccettature differenti. Il significato dell'azione di questo insieme di personalità e gruppi, assai differente nell'impostazione e nei metodi, si è tradotto in pratica nella riproposizione del modello spirituale, religioso e rituale del paganesimo romano (che noi abbiamo proposto di definire meglio come "via romana agli déi"), che le autorità dello Stato italiano avrebbero daovuto fare proprio in contrapposizione alle ingerenze e allo strapotere politico e morale della Chiesa cattolica. Claudio Mutti

Claudio Mutti

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1988

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1988