Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991

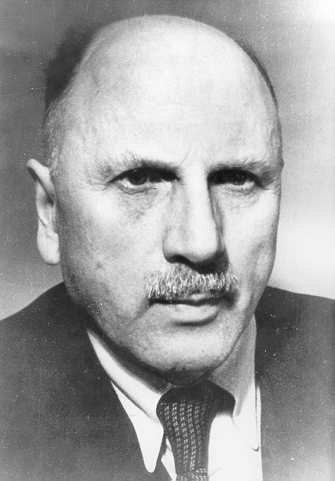

Entretien avec Günter Maschke

Entretien avec Günter Maschke

propos recueillis par Dieter STEIN et Jürgen LANTER

Q.: Monsieur Maschke, êtes-vous un ennemi de la Constitution de la RFA? Q.: Monsieur Maschke, êtes-vous un ennemi de la Constitution de la RFA?

GM: Oui. Car cette loi fondamentale (Grundgesetz) est pour une moitié un octroi, pour une autre moitié la production juridique de ceux qui collaborent avec les vainqueurs. On pourrait dire que cette constitution est un octroi que nous nous sommes donné à nous-mêmes. Les meilleurs liens qui entravent l'Allemagne sont ceux que nous nous sommes fabriqués nous-mêmes.

Q.: Mais dans le débat qui a lieu aujourd'hui à propos de cette constitution, vous la défendez...

GM: Oui, nous devons défendre la loi fondamentale, la constitution existante car s'il fallait en créer une nouvelle, elle serait pire, du fait que notre peuple est complètement «rééduqué» et de ce fait, choisirait le pire. Toute nouvelle constitution, surtout si le peuple en débat, comme le souhaitent aussi bon nombre d'hommes de droite, connaîtrait une inflation de droits sociaux, un gonflement purement quantitatif des droits fondamentaux, et conduirait à la destruction des prérogatives minimales qui reviennent normalement à l'Etat national.

Q.: Donc, quelque chose de fondamental a changé depuis 1986, où vous écriviez dans votre article «Die Verschwörung des Flakhelfer» (= La conjuration des auxiliaires de la DCA; ndlr: mobilisés à partir de 1944, les jeunes hommes de 14 à 17 ans devaient servir les batteries de DCA dans les villes allemandes; c'est au sein de cette classe d'âge que se sont développées, pour la première fois en Allemagne, certaines modes américaines de nature individualiste, telles que l'engouement pour le jazz, pour les mouvements swing et zazou; c'est évidemment cette classe d'âge-là qui tient les rênes du pouvoir dans la RFA actuelle; en parlant de conjuration des auxiliaires de la DCA, G. Maschke entendait stigmatiser la propension à aduler tout ce qui est américain de même que la rupture avec toutes les traditions politiques et culturelles européennes). Dans cet article aux accents pamphlétaires, vous écriviez que la Constitution était une prison de laquelle il fallait s'échapper...

GM: Vu la dégénérescence du peuple allemand, nous devons partir du principe que toute nouvelle constitution serait pire que celle qui existe actuellement. Les rapports de force sont clairs et le resteraient: nous devrions donc nous débarrasser d'abord de cette nouvelle constitution, si elle en venait à exister. En disant cela, je me doute bien que j'étonne les «nationaux»...

Q.: Depuis le 9 novembre 1989, jour où le Mur est tombé, et depuis le 3 octobre 1990, jour officiel de la réunification, dans quelle mesure la situation a-t-elle changé?

GM: D'abord, je dirais que la servilité des Allemands à l'égard des puissances étrangères s'est encore accrue. Ma thèse a toujours été la suivante: rien, dans cette réunification, ne pouvait effrayer la France ou l'Angleterre. Comme nous sommes devenus terriblement grands, nous sommes bien décidés, désormais, à prouver, par tous les moyens et dans des circonstances plus critiques, notre bonne nature bien inoffensive. L'argumentaire développé par le camp national ou par les établis qui ont encore un petit sens de la Nation s'est estompé; il ne s'est nullement renforcé. Nous tranquilisons le monde entier, en lui disant qu'il s'agit du processus d'unification européenne qui est en cours et que l'unité allemande n'en est qu'une facette, une étape. Si d'aventure on rendait aux Allemands les territoires de l'Est (englobés dans la Pologne ou l'URSS), l'Autriche ou le Tyrol du Sud, ces braves Teutons n'oseraient même plus respirer; ainsi, à la joie du monde entier, la question allemande serait enfin réglée. Mais trêve de plaisanterie... L'enjeu, la Guerre du Golfe nous l'a montré. Le gouvernement fédéral a payé vite, sans sourciller, pour la guerre des Alliés qui, soit dit en passant, a eu pour résultat de maintenir leur domination sur l'Allemagne. Ce gouvernement n'a pas osé exiger une augmentation des impôts pour améliorer le sort de nos propres compatriotes de l'ex-RDA, mais lorsqu'a éclaté la guerre du Golfe, il a immédiatement imposé une augmentation et a soutenu une action militaire qui a fait passer un peu plus de 100.000 Irakiens de vie à trépas. Admettons que la guerre du Golfe a servi de prétexte pour faire passer une nécessaire augmentation des impôts. Il n'empêche que le procédé, que ce type de justification, dévoile la déchéance morale de nos milieux officiels. Pas d'augmentation des impôts pour l'Allemagne centrale, mais une augmentation pour permettre aux Américains de massacrer les Irakiens qui ne nous menaçaient nullement. Je ne trouve pas de mots assez durs pour dénoncer cette aberration, même si je stigmatise très souvent les hypocrisies à connotations humanistes qui conduisent à l'inhumanité. Je préfère les discours non humanistes qui ne conduisent pas à l'inhumanité.

Q.: Comment le gouvernement fédéral aurait-il dû agir?

GM: Il avait deux possibilités, qui peuvent sembler contradictoires à première vue. J'aime toujours paraphraser Charles Maurras et dire «La nation d'abord!». Première possibilité: nous aurions dû participer à la guerre avec un fort contingent, si possible un contingent quantitativement supérieur à celui des Britanniques, mais exclusivement avec des troupes terrestres, car, nous Allemands, savons trop bien ce qu'est la guerre aérienne. Nous aurions alors dû lier cet engagement à plusieurs conditions: avoir un siège dans le Conseil de Sécurité, faire supprimer les clauses des Nations Unies qui font toujours de nous «une nation ennemie», faire en sorte que le traité nous interdisant de posséder des armes nucléaires soit rendu caduc. Il y a au moins certains indices qui nous font croire que les Etats-Unis auraient accepté ces conditions. Deuxième possibilité: nous aurions dû refuser catégoriquement de nous impliquer dans cette guerre, de quelque façon que ce soit; nous aurions dû agir au sein de l'ONU, surtout au moment où elle était encore réticente, et faire avancer les choses de façon telle, que nous aurions déclenché un conflit de grande envergure avec les Etats-Unis. Ces deux scénarios n'apparaissent fantasques que parce que notre dégénérescence nationale et politique est désormais sans limites.

Q.: Mais la bombe atomique ne jette-t-elle pas un discrédit définitif sur le phénomène de la guerre?

GM: Non. Le vrai problème est celui de sa localisation. Nous n'allons pas revenir, bien sûr, à une conception merveilleuse de la guerre limitée, de la guerre sur mesure. Il n'empêche que le phénomène de la guerre doit être accepté en tant que régulateur de tout statu quo devenu inacceptable. Sinon, devant toute crise semblable à celle du Koweit, nous devrons nous poser la question: devons-nous répéter ou non l'action que nous avons entreprise dans le Golfe? Alors, si nous la répétons effectivement, nous créons de facto une situation où plus aucun droit des gens n'est en vigueur, c'est-à-dire où seule une grande puissance exécute ses plans de guerre sans égard pour personne et impose au reste du monde ses intérêts particuliers. Or comme toute action contre une grande puissance s'avère impossible, nous aurions en effet un nouvel ordre mondial, centré sur la grande puissance dominante. Et si nous ne répétons pas l'action ou si nous introduisons dans la pratique politique un «double critère» (nous intervenons contre l'Irak mais non contre Israël), alors le nouveau droit des gens, expression du nouvel ordre envisagé, échouera comme a échoué le droit des gens imposé par Genève jadis. S'il n'y a plus assez de possibilités pour faire accepter une mutation pacifique, pour amorcer une révision générale des traités, alors nous devons accepter la guerre, par nécessité. J'ajouterais en passant que toute la Guerre du Golfe a été une provocation, car, depuis 1988, le Koweit menait une guerre froide et une guerre économique contre l'Irak, avec l'encouragement des Américains.

Q.: L'Allemagne est-elle incapable, aujourd'hui, de mener une politique extérieure cohérente?

GM: A chaque occasion qui se présentera sur la scène de la grande politique, on verra que non seulement nous sommes incapables de mener une opération, quelle qu'elle soit, mais, pire, que nous ne le voulons pas.

Q.: Pourquoi?

GM: Parce qu'il y a le problème de la culpabilité, et celui du refoulement: nous avons refoulé nos instincts politiques profonds et naturels. Tant que ce refoulement et cette culpabilité seront là, tant que leurs retombées concrètes ne seront pas définitivement éliminées, il ne pourra pas y avoir de politique allemande.

Q.: Donc l'Allemagne ne cesse de capituler sur tous les fronts...

GM: Oui. Et cela appelle une autre question: sur les monuments aux morts de l'avenir, inscrira-t-on «ils sont tombés pour que soit imposée la résolution 1786 de l'ONU»? Au printemps de cette année 1991, on pouvait repérer deux formes de lâcheté en Allemagne. Il y avait la lâcheté de ceux qui, en toutes circonstances, hissent toujours le drapeau blanc. Et il y avait aussi la servilité de la CSU qui disait: «nous devons combattre aux côtés de nos amis!». C'était une servilité machiste qui, inconditionnellement, voulait que nous exécutions les caprices de nos pseudo-amis.

Q.: Sur le plan de la politique intérieure, qui sont les vainqueurs et qui sont les perdants du débat sur la Guerre du Golfe?

GM: Le vainqueur est inconstestablement la gauche, style UNESCO. Celle qui n'a que les droits de l'homme à la bouche, etc. et estime que ce discours exprime les plus hautes valeurs de l'humanité. Mais il est une question que ces braves gens ne se posent pas: QUI décide de l'interprétation de ces droits et de ces valeurs? QUI va les imposer au monde? La réponse est simple: dans le doute, ce sera toujours la puissance la plus puissante. Alors, bonjour le droit du plus fort! Les droits de l'homme, récemment, ont servi de levier pour faire basculer le socialisme. A ce moment-là, la gauche protestait encore. Mais aujourd'hui, les droits de l'homme servent à fractionner, à diviser les grands espaces qui recherchent leur unité, où à détruire des Etats qui refusent l'alignement, où, plus simplement, pour empêcher certains Etats de fonctionner normalement.

Q.: Que pensez-vous du pluralisme?

GM: Chez nous, on entend, par «pluralisme», un mode de fonctionnement politique qui subsiste encore ci et là à grand peine. On prétend que le pluralisme, ce sont des camps politiques, opposés sur le plan de leurs Weltanschauungen, qui règlent leurs différends en négociant des compromis. Or la RFA, si l'on fait abstraction des nouveaux Länder d'Allemagne centrale, est un pays idéologiquement arasé. Les oppositions d'ordre confessionnel ne constituent plus un facteur; les partis ne sont plus des «armées» et n'exigent plus de leurs membres qu'ils s'engagent totalement, comme du temps de la République de Weimar. A cette époque, comme nous l'enseigne Carl Schmitt, les «totalités parcellisées» se juxtaposaient. On naissait quasiment communiste, catholique du Zentrum, social-démocrate, etc. On passait sa jeunesse dans le mouvement de jeunesse du parti, on s'affiliait à son association sportive et, au bout du rouleau, on était enterré grâce à la caisse d'allocation-décès que les coreligionnaires avaient fondée... Ce pluralisme, qui méritait bien son nom, n'existe plus. Chez nous, aujourd'hui, ce qui domine, c'est une mise-au-pas intérieure complète, où, pour faire bonne mesure, on laisse subsister de petites différences mineures. Les bonnes consciences se réjouissent de cette situation: elles estiment que la RFA a résolu l'énigme de l'histoire. C'est là notre nouveau wilhelminisme: «on y est arrivé, hourra!»; nous avons tiré les leçons des erreurs de nos grands-pères. Voilà le consensus et nous, qui étions, paraît-il, un peuple de héros (Helden), sommes devenus de véritables marchands (Händler), pacifiques, amoureux de l'argent et roublards. Qui plus est, la fourchette de ce qui peut être dit et pensé sans encourir de sanctions s'est réduite continuellement depuis les années 50. Je vous rappellerais qu'en 1955 paraissait, dans une grande maison d'édition, la Deutsche Verlags-Anstalt, un livre de Wilfried Martini, Das Ende aller Sicherheit, l'une des critiques les plus pertinentes de la démocratie parlementaire. Ce livre, aujourd'hui, ne pourrait plus paraître que chez un éditeur ultra-snob ou dans une maison minuscule d'obédience extrême-droitiste. Cela prouve bien que l'espace de liberté intellectuelle qui nous reste se rétrécit comme une peau de chagrin. Les critiques du système, de la trempe d'un Martini, ont été sans cesse refoulés, houspillés dans les feuilles les plus obscures ou les cénacles les plus sombres: une fatalité pour l'intelligence! L'Allemagne centrale, l'ex-RDA, ne nous apportera aucun renouveau spirituel. Les intellectuels de ces provinces-là sont en grande majorité des adeptes extatiques de l'idéologie libérale de gauche, du pacifisme et de la panacée «droit-de-l'hommarde». Ils n'ont conservé de l'idéologie officielle de la SED (le parti au pouvoir) que le miel humaniste: ils ne veulent plus entendre parler d'inimitié (au sens schmittien), de conflit, d'agonalité, et fourrent leur nez dans les bouquins indigestes et abscons de Sternberger et de Habermas. Mesurez le désastre: les 40 ans d'oppression SED n'ont même pas eu l'effet d'accroître l'intelligence des oppressés!

Q.: Mais les Allemands des Länder centraux vont-ils comprendre le langage de la rééducation que nous maîtrisons si bien?

GM: Ils sont déjà en train de l'apprendre! Mais ce qui est important, c'est de savoir repérer ce qui se passe derrière les affects qu'ils veulent bien montrer. Savoir si quelque chose changera grâce au nouveau mélange inter-allemand. Bien peu de choses se dessinent à l'horizon. Mais c'est également une question qui relève de l'achèvement du processus de réunification, de l'harmonisation économique, de savoir quand et comment elle réussira. A ce moment-là, l'Allemagne pourra vraiment se demander si elle pourra jouer un rôle politique et non plus se borner à suivre les Alliés comme un toutou. Quant à la classe politique de Bonn, elle espère pouvoir échapper au destin grâce à l'unification européenne. L'absorption de l'Allemagne dans le tout européen: voilà ce qui devrait nous libérer de la grande politique. Mais cette Europe ne fonctionnera pas car tout ce qui était «faisable» au niveau européen a déjà été fait depuis longtemps. La construction du marché intérieur est un bricolage qui n'a ni queue ni tête. Prenons un exemple: qui décidera demain s'il faut ou non proclamer l'état d'urgence en Grèce? Une majorité rendue possible par les voix de quelques députés écossais ou belges? Vouloir mener une politique supra-nationale en conservant des Etats nationaux consolidés est une impossibilité qui divisera les Européens plutôt que de les unir.

Q.: Comment jugez-vous le monde du conservatisme, de la droite, en Allemagne? Sont-ils les moteurs des processus dominants ou ne sont-ils que des romantiques qui claudiquent derrière les événements?

GM: Depuis 1789, le monde évolue vers la gauche, c'est la force des choses. Le national-socialisme et le fascisme étaient, eux aussi, des mouvements de gauche (j'émets là une idée qui n'est pas originale du tout). Le conservateur, le droitier —je joue ici au terrible simplificateur— est l'homme du moindre mal. Il suit Bismarck, Hitler, puis Adenauer, puis Kohl. Et ainsi de suite, usque ad finem. Je ne suis pas un conservateur, un homme de droite. Car le problème est ailleurs: il importe bien plutôt de savoir comment, à quel moment et qui l'on «maintient». Ce qui m'intéresse, c'est le «mainteneur», l'Aufhalter, le Cat-echon dont parlait si souvent Carl Schmitt. Hegel et Savigny étaient des Aufhalter de ce type; en politique, nous avons eu Napoléon III et Bismarck. L'idée de maintenir, de contenir le flot révolutionnaire/dissolutif, m'apparait bien plus intéressante que toutes les belles idées de nos braves conservateurs droitiers, si soucieux de leur Bildung. L'Aufhalter est un pessimiste qui passe à l'action. Lui, au moins, veut agir. Le conservateur droitier ouest-allemand, veut-il agir? Moi, je dis que non!

Q.: Quelles sont les principales erreurs des hommes de droite allemands?

GM: Leur grande erreur, c'est leur rousseauisme, qui, finalement, n'est pas tellement éloigné du rousseauisme de la gauche. C'est la croyance que le peuple est naturellement bon et que le magistrat est corruptible. C'est le discours qui veut que le peuple soit manipulé par les politiciens qui l'oppressent. En vérité, nous avons la démocratie totale: voilà notre misère! Nous avons aujourd'hui, en Allemagne, un système où, en haut, règne la même morale ou a-morale qu'en bas. Seule différence: la place de la virgule sur le compte en banque; un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Pour tout ordre politique qui mérite d'être qualifié d'«ordre», il est normal qu'en haut, on puisse faire certaines choses qu'il n'est pas permis de faire en bas. Et inversément: ceux qui sont en haut ne peuvent pas faire certaines choses que peuvent faire ceux qui sont en bas. On s'insurge contre le financement des partis, les mensonges des politiciens, leur corruption, etc. Mais le mensonge et la corruption, c'est désormais un sport que pratique tout le peuple. Pas à pas, la RFA devient un pays orientalisé, parce que les structures de l'Etat fonctionnent de moins en moins correctement, parce qu'il n'y a plus d'éthique politique, de Staatsethos, y compris dans les hautes sphères de la bureaucratie. La démocratie accomplie, c'est l'universalisation de l'esprit du p'tit cochon roublard, le règne universel des petits malins. C'est précisément ce que nous subissons aujourd'hui. C'est pourquoi le mécontentement à l'égard de la classe politicienne s'estompe toujours aussi rapidement: les gens devinent qu'ils agiraient exactement de la même façon. Pourquoi, dès lors, les politiciens seraient-ils meilleurs qu'eux-mêmes? Il faudrait un jour examiner dans quelle mesure le mépris à l'égard du politicien n'est pas l'envers d'un mépris que l'on cultive trop souvent à l'égard de soi-même et qui s'accommode parfaitement de toutes nos petites prétentions, de notre volonté générale à vouloir rouler autrui dans la farine, etc.

Q.: Et le libéralisme?

GM: Dans les années qui arrivent, des crises toujours plus importantes secoueront la planète, le pays et le concert international. Le libéralisme y rencontrera ses limites. La prochaine grande crise sera celle du libéralisme. Aujourd'hui, il triomphe, se croit invincible, mais demain, soyez en sûr, il tombera dans la boue pour ne plus se relever.

Q.: Pourquoi?

GM: Parce que le monde ne deviendra jamais une unité. Parce que les coûts de toutes sortes ne pourront pas constamment être externalisés. Parce que le libéralisme vit de ce qu'ont construit des forces pré-libérales ou non libérales; il ne crée rien mais consomme tout. Or nous arrivons à un stade où il n'y a plus grand chose à consommer. A commencer par la morale... Puisque la morale n'est plus déterminée par l'ennemi extérieur, n'a plus l'ennemi extérieur pour affirmer ce qu'elle entend être et promouvoir, nous débouchons tout naturellement sur l'implosion des valeurs... Et le libéralisme échouera parce qu'il ne pourra plus satisfaire les besoins économiques qui se font de plus en plus pressants, notamment en Europe orientale.

GM: Parce que le monde ne deviendra jamais une unité. Parce que les coûts de toutes sortes ne pourront pas constamment être externalisés. Parce que le libéralisme vit de ce qu'ont construit des forces pré-libérales ou non libérales; il ne crée rien mais consomme tout. Or nous arrivons à un stade où il n'y a plus grand chose à consommer. A commencer par la morale... Puisque la morale n'est plus déterminée par l'ennemi extérieur, n'a plus l'ennemi extérieur pour affirmer ce qu'elle entend être et promouvoir, nous débouchons tout naturellement sur l'implosion des valeurs... Et le libéralisme échouera parce qu'il ne pourra plus satisfaire les besoins économiques qui se font de plus en plus pressants, notamment en Europe orientale.

Q.: Vous croyez donc que les choses ne changent qu'à coup de catastrophes?

GM: C'est exact. Seules les catastrophes font que le monde change. Ceci dit, les catastrophes ne garantissent pas pour autant que les peuples modifient de fond en comble leurs modes de penser déficitaires. Depuis des années, nous savions, ou du moins nous étions en mesure de savoir, ce qui allait se passer si l'Europe continuait à être envahie en masse par des individus étrangers à notre espace, provenant de cultures radicalement autres par rapport aux nôtres. Le problème devient particulièrement aigu en Allemagne et en France. Quand nous aurons le «marché intérieur», il deviendra plus aigu encore. Or à toute politique rationnelle, on met des bâtons dans les roues en invoquant les droits de l'homme, etc. Ceci n'est qu'un exemple pour montrer que le fossé se creusera toujours davantage entre la capacité des uns à prévoir et la promptitude des autres à agir en conséquence.

Q.: Ne vous faites-vous pas d'illusions sur la durée que peuvent prendre de tels processus? Au début des années 70, on a pronostiqué la fin de l'ère industrielle; or, des catastrophes comme celles de Tchernobyl n'ont eu pour conséquence qu'un accroissement générale de l'efficience industrielle. Même les Verts pratiquent aujourd'hui une politique industrielle. Ne croyez-vous pas que le libéralisme s'est montré plus résistant et innovateur qu'on ne l'avait cru?

GM: «Libéralisme» est un mot qui recouvre beaucoup de choses et dont la signification ne s'étend pas à la seule politique industrielle. Mais, même en restant à ce niveau de politique industrielle, je resterai critique à l'égard du libéralisme. Partout, on cherche le salut dans la «dé-régulation». Quelles en sont les conséquences? Elles sont patentes dans le tiers-monde. Pour passer à un autre plan, je m'étonne toujours que la droite reproche au libéralisme d'être inoffensif et inefficace, alors qu'elle est toujours vaincue par lui. On oublie trop souvent que le libéralisme est aussi ou peut être un système de domination qui fonctionne très bien, à la condition, bien sûr, que l'on ne prenne pas ses impératifs au sérieux. C'est très clair dans les pays anglo-saxons, où l'on parle sans cesse de democracy ou de freedom, tout en pensant God's own country ou Britannia rules the waves. En Allemagne, le libéralisme a d'emblée des effets destructeurs et dissolutifs parce que nous prenons les idéologies au sérieux, nous en faisons les impératifs catégoriques de notre agir. C'est la raison pour laquelle les Alliés nous ont octroyé ce système après 1945: pour nous neutraliser.

Q.: Etes-vous un anti-démocrate,

Monsieur Maschke?

GM: Si l'on entend par «démocratie» la partitocratie existente, alors, oui, je suis anti-démocrate. Il n'y a aucun doute: ce système promeut l'ascension sociale de types humains de basse qualité, des types humains médiocres. A la rigueur, nous pourrions vivre sous ce système si, à l'instar des Anglo-Saxons ou, partiellement, des Français, nous l'appliquions ou l'instrumentalisions avec les réserves nécessaires, s'il y avait en Allemagne un «bloc d'idées incontestables», imperméable aux effets délétères du libéralisme idéologique et pratique, un «bloc» selon la définition du juriste français Maurice Hauriou. Evidemment, si l'on veut, les Allemands ont aujourd'hui un «bloc d'idées incontestables»: ce sont celles de la culpabilité, de la rééducation, du refoulement des acquis du passé. Mais contrairement au «bloc» défini par Hauriou, notre «bloc» est un «bloc» de faiblesses, d'éléments affaiblissants, incapacitants. La «raison d'Etat» réside chez nous dans ces faiblesses que nous cultivons jalousement, que nous conservons comme s'il s'agissait d'un Graal. Mais cette omniprésence de Hitler, cette fois comme croquemitaine, signifie que Hitler règne toujours sur l'Allemagne, parce que c'est lui, en tant que contre-exemple, qui détermine les règles de la politique. Je suis, moi, pour la suppression définitive du pouvoir hitlérien.

Q.: Vous êtes donc le seul véritable

anti-fasciste?

GM: Oui. Chez nous, la police ne peut pas être une police, l'armée ne peut pas être une armée, le supérieur hiérarchique ne peut pas être un supérieur hiérarchique, un Etat ne peut pas être un Etat, un ordre ne peut pas être un ordre, etc. Car tous les chemins mènent à Hitler. Cette obsession prend les formes les plus folles qui soient. Les spéculations des «rééducateurs» ont pris l'ampleur qu'elles ont parce qu'ils ont affirmé avec succès que Hitler résumait en sa personne tout ce qui relevait de l'Etat, de la Nation et de l'Autorité. Les conséquences, Arnold Gehlen les a résumées en une seule phrase: «A tout ce qui est encore debout, on extirpe la moëlle des os». Or, en réalité, le système mis sur pied par Hitler n'était pas un Etat mais une «anarchie autoritaire», une alliance de groupes ou de bandes qui n'ont jamais cessé de se combattre les uns les autres pendant les douze ans qu'a duré le national-socialisme. Hitler n'était pas un nationaliste, mais un impérialiste racialiste. Pour lui, la nation allemande était un instrument, un réservoir de chair à canon, comme le prouve son comportement du printemps 1945. Mais cette vision-là, bien réelle, de l'hitlérisme n'a pas la cote; c'est l'interprétation sélectivement colorée qui s'est imposée dans nos esprits; résultat: les notions d'Etat et de Nation peuvent être dénoncées de manière ininterrompue, détruites au nom de l'émancipation.

Q.: Voyez-vous un avenir pour la droite en Allemagne?

GM: Pas pour le moment.

Q.: A quoi cela est-il dû?

GM: Notamment parce que le niveau intellectuel de la droite allemande est misérable. Je n'ai jamais cessé de le constater. Avant, je prononçais souvent des conférences pour ce public; je voyais arriver 30 bonshommes, parmi lesquels un seul était lucide et les 29 autres, idiots. La plupart étaient tenaillés par des fantasmes ou des ressentiments. Ce public des cénacles de droite vous coupe tous vos effets. Ce ne sont pas des assemblées, soudées par une volonté commune, mais des poulaillers où s'agitent des individus qui se prétendent favorables à l'autorité mais qui, en réalité, sont des produits de l'éducation anti-autoritaire.

Q.: L'Amérique est-elle la cible principale

de l'anti-libéralisme?

GM: Deux fois en ce siècle, l'Amérique s'est dressée contre nous, a voulu détruire nos œuvres politiques, deux fois, elle nous a déclaré la guerre, nous a occupés et nous a rééduqués.

Q.: Mais l'anti-américanisme ne se déploie-t-il pas essentiellement au niveau «impolitique» des sentiments?

GM: L'Amérique est une puissance étrangère à notre espace, qui occupe l'Europe. Je suis insensible à ses séductions. Sa culture de masse a des effets désorientants. Certes, d'aucuns minimisent les effets de cette culture de masse, en croyant que tout style de vie n'est que convention, n'est qu'extériorité. Beaucoup le croient, ce qui prouve que le problème de la forme, problème essentiel, n'est plus compris. Et pas seulement en Allemagne.

Q.: Comment expliquez-vous la montée du néo-paganisme, au sein des droites, spécialement en Allemagne et en France?

GM: Cette montée s'explique par la crise du christianisme. En Allemagne, après 1918, le protestantisme s'est dissous; plus tard, à la suite de Vatican II dans les années 60, ça a été au tour du catholicisme. On interprète le problème du christianisme au départ du concept d'«humanité». Or le christianisme ne repose pas sur l'humanité mais sur l'amour de Dieu, l'amour porté à Dieu. Aujourd'hui, les théologiens progressistes attribuent au christianisme tout ce qu'il a jadis combattu: les droits de l'homme, la démocratie, l'amour du lointain (de l'exotique), l'affaiblissement de la nation. Pourtant, du christianisme véritable, on ne peut même pas déduire un refus de la politique de puissance. Il suffit de penser à l'époque baroque. De nos jours, nous trouvons des chrétiens qui jugent qu'il est très chrétien de rejetter la distinction entre l'ami et l'ennemi, alors qu'elle est induite par le péché originel, que les théologiens actuels cherchent à minimiser dans leurs interprétations. Mais seul Dieu peut lever cette distinction. Hernán Cortés et Francisco Pizarro savaient encore que c'était impossible, contrairement à nos évêques d'aujourd'hui, Lehmann et Kruse. Cortés et Pizarro étaient de meilleurs chrétiens que ces deux évêques. Le néo-paganisme a le vent en poupe à notre époque où la sécularisation s'accélére et où les églises elles-mêmes favorisent la dé-spiritualisation. Mais être païen, cela signifie aussi prier. Demandez donc à l'un ou l'autre de ces néo-païens s'il prie ou s'il croit à l'un ou l'autre dieu païen. Au fond, le néo-paganisme n'est qu'un travestissement actualisé de l'athéisme et de l'anticléricalisme. Pour moi, le néo-paganisme qui prétend revenir à nos racines est absurde. Nos racines se situent dans le christianisme et nous ne pouvons pas revenir 2000 ans en arrière.

Q.: Alors, le néo-paganisme,

de quoi est-il l'indice?

GM: Il est l'indice que nous vivons en décadence. Pour stigmatiser la décadence, notre époque a besoin d'un coupable et elle l'a trouvé dans le christianisme. Et cela dans un monde où les chrétiens sont devenus rarissimes! Le christianisme est coupable de la décadence, pensait Nietzsche, ce «fanfaron de l'intemporel» comme aimait à l'appeler Carl Schmitt. Nietzsche est bel et bien l'ancêtre spirituel de ces gens-là. Mais qu'entendait Nietzsche par christianisme? Le protestantisme culturel libéral, prusso-allemand. C'est-à-dire une idéologie qui n'existait pas en Italie et en France; aussi je ne saisis pas pourquoi tant de Français et d'Italiens se réclament de Nietzsche quand ils s'attaquent au christianisme.

Q.: Monsieur Maschke, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien.

(une version abrégée de cet entretien est parue dans Junge Freiheit n°6/91; adresse: JF, Postfach 147, D-7801 Stegen/Freiburg).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992

L’offensive contre l’Europe passe par la Grèce

L’offensive contre l’Europe passe par la Grèce

Peter VERHEYEN:

Peter VERHEYEN:

GM: Parce que le monde ne deviendra jamais une unité. Parce que les coûts de toutes sortes ne pourront pas constamment être externalisés. Parce que le libéralisme vit de ce qu'ont construit des forces pré-libérales ou non libérales; il ne crée rien mais consomme tout. Or nous arrivons à un stade où il n'y a plus grand chose à consommer. A commencer par la morale... Puisque la morale n'est plus déterminée par l'ennemi extérieur, n'a plus l'ennemi extérieur pour affirmer ce qu'elle entend être et promouvoir, nous débouchons tout naturellement sur l'implosion des valeurs...

GM: Parce que le monde ne deviendra jamais une unité. Parce que les coûts de toutes sortes ne pourront pas constamment être externalisés. Parce que le libéralisme vit de ce qu'ont construit des forces pré-libérales ou non libérales; il ne crée rien mais consomme tout. Or nous arrivons à un stade où il n'y a plus grand chose à consommer. A commencer par la morale... Puisque la morale n'est plus déterminée par l'ennemi extérieur, n'a plus l'ennemi extérieur pour affirmer ce qu'elle entend être et promouvoir, nous débouchons tout naturellement sur l'implosion des valeurs...

Camus, con Jünger e la Arendt sta a pieno titolo nel "nostro" pantheon

Camus, con Jünger e la Arendt sta a pieno titolo nel "nostro" pantheon

Der absolute Krieg

Der absolute Krieg Archives de Synergies Européennes - 1991

Archives de Synergies Européennes - 1991