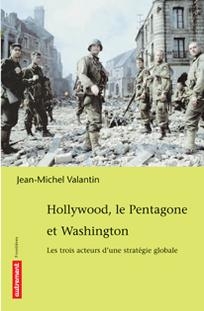

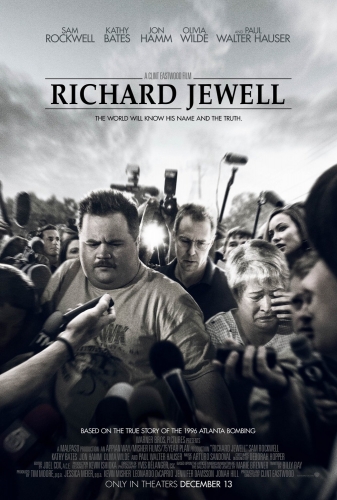

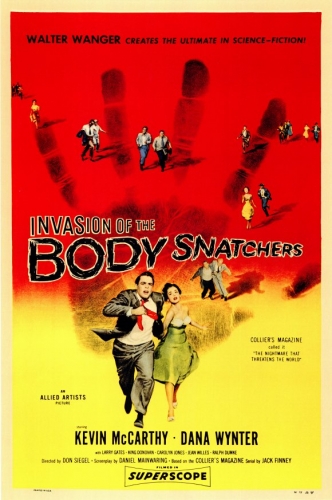

Il ne faut pas ne pas prendre au sérieux les grosses productions cinématographiques venues d’outre-Atlantique. En 2003, Jean-Michel Valentin publia chez Autrement Hollywood, le Pentagone et Washington. Les trois acteurs d’une stratégie globale, une excellente enquête sur les liens anciens et profonds qui unissent la finance, l’industrie du spectacle et du divertissement et le complexe militaro-industriel, soit le « cinéma de sécurité nationale ». Avant de devenir le secrétaire du Trésor de Donald Trump, Steven Mnuchin fut producteur de films. Jonathan « Jon » Favreau fut la principale plume de Barack Obama entre 2008 et 2013, année où il se mit à écrire des scénari pour le cinéma. Le président et fondateur d’une des plus grosses sociétés de production, Regency Entreprise, Arnon Milchan, révéla en 2013 avoir été un espion israélien qui, fort de ses réseaux en Afrique du Sud au temps de l’apartheid, se procura de l’uranium pour Tel Aviv.

Il ne faut pas ne pas prendre au sérieux les grosses productions cinématographiques venues d’outre-Atlantique. En 2003, Jean-Michel Valentin publia chez Autrement Hollywood, le Pentagone et Washington. Les trois acteurs d’une stratégie globale, une excellente enquête sur les liens anciens et profonds qui unissent la finance, l’industrie du spectacle et du divertissement et le complexe militaro-industriel, soit le « cinéma de sécurité nationale ». Avant de devenir le secrétaire du Trésor de Donald Trump, Steven Mnuchin fut producteur de films. Jonathan « Jon » Favreau fut la principale plume de Barack Obama entre 2008 et 2013, année où il se mit à écrire des scénari pour le cinéma. Le président et fondateur d’une des plus grosses sociétés de production, Regency Entreprise, Arnon Milchan, révéla en 2013 avoir été un espion israélien qui, fort de ses réseaux en Afrique du Sud au temps de l’apartheid, se procura de l’uranium pour Tel Aviv.

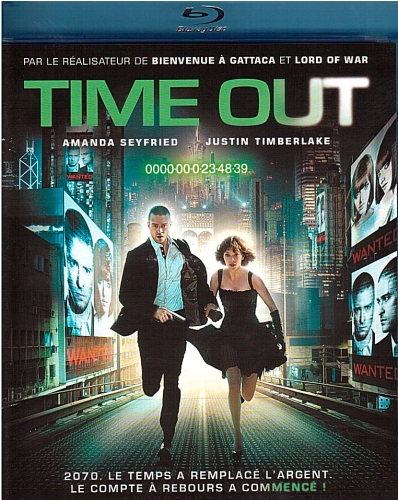

En 2011 sort en salle le film Time out écrit et réalisé par Andrew Niccol (réalisateur des excellents Bienvenue à Gattaca et Lord of War) avec pour interprètes principaux le chanteur Justin Timberlake, l’actrice Amanda Seyfried et l’Irlandais Cilian Murphy, bien connu sous les traits de Thomas Shelby de la série télévisée Peaky Blinders. Time out (In Time pour titre original) s’intéresse indirectement à l’un des problèmes cruciaux qui ronge la société étatsunienne.

Le déroulement de l’intrigue

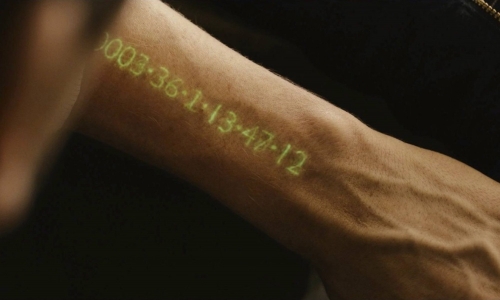

Dans un avenir plus ou moins proche, les êtres humains portent sur leur avant-bras gauche un chronomètre de couleur verte qui égrène les jours, les heures, les minutes et les secondes. S’il arrive à zéro, c’est la mort assurée. Incrusté dans la peau, ce compteur horaire entre en fonction à partir de 25 ans avec une année offerte.

Le compteur temporel arrête le vieillissement de l’individu qui garde pour toujours ses traits de jeune adulte s’il parvient à gagner du temps supplémentaire. Sinon il décède un an plus tard ou à tout moment s’il n’a plus rien. La mère du personnage principal, Will Salas (Justin Timberlake), ressemble ainsi à une bimbo aussi jeune que son fils. Le spectateur inattentif pourrait croire qu’il s’agit de sa copine…

Dans ce monde, le temps est vraiment devenu une marchandise. Pièces de monnaie et billets n’existent plus. Le chronomètre (ou compteur temporel) sert à acheter, à vendre, à donner, à recevoir ou à voler un temps précieux. Par exemple, le téléphone portatif étant lui aussi absent (sauf au cours d’une scène avec Cilian Murphy), appeler quelqu’un depuis une cabine publique vaut une minute de la vie de l’appelant. Un trajet en transport en commun coûte jusqu’à deux heures de son existence. Will Salas travaille dans une usine payé au rendement. Il reçoit moins que prévu à la fin de son service journalier parce que les critères de productivité ont changé au cours de la journée.

Il vit dans le ghetto de Dayton (Ohio) où le compteur de la population misérable n’affiche que des heures, des minutes et des secondes. Y détenir plusieurs jours est perçu comme un luxe appréciable. Y survivre est difficile d’autant que la hausse continuelle des prix, plus ou moins rapide, affecte la vie de tous. Celle-ci demeure néanmoins une proie tentante pour des bandes de malfrats, surnommés « Minutemen », qui dérobent à leurs victimes malchanceuses des unités de temps disponibles. Cette canaille interlope travaille avec l’accord tacite des « gardiens du temps », des policiers qui vérifient si le temps octroyé aux masses laborieuses les maintient dans un état de servage avancé. Ils s’assurent de cette façon de la cohésion de tout l’édifice social.

En effet, non loin de Dayton, mais séparée par plusieurs péages dont la somme totale prélevée équivaut à une année de vie, se trouve la ville de New Greenwich où résident des nantis crédités de plusieurs centaines d’années : ils sont immortels. Mais, comme le disait le philosophe pataphysicien post-inversé Woody Allen, « l’éternité dure longtemps, surtout vers la fin ». Will Salas sauve un soir dans un bar mal famé du ghetto Henry Hamilton, un fringuant gars de 105 ans. Blasé, Hamilton se laisse mourir. Il offre auparavant en guise de remerciement à Salas endormi toutes ses années restantes.

Devenu riche en temps, Will Salas ne parvient pourtant pas à sauver sa mère. Il se rend à New Greenwich, descend dans un hôtel de luxe, choisit une suite somptueuse, s’achète une voiture de collection et va au casino. Joueur de poker audacieux, il y rencontre le milliardaire Philippe Weis, un darwinien social convaincu, et sa fille Sylvia (Amanda Seyfried) pas insensible à son charme. Elle l’invite à une réception dès le lendemain soir. Will Salas la séduit quand arrive le gardien du temps en chef, l’intraitable et incorruptible Raymond Leon (Cilian Murphy), qui l’accuse du meurtre de Henry Hamilton.

Will Salas prend alors en otage Sylvia, s’enfuit, échappe aux hommes de Leon dans une course-poursuite automobile et regagne Dayton. Sylvia Weis y découvre un autre univers. Scandalisée par ce qu’elle voit, elle succombe au « syndrome de Stockholm », tombe amoureuse de Salas et devient sa complice. Ensemble, ils jouent aux « Robin des bois ». Ils attaquent les succursales de la banque Weis qui abritent les capsules qui gardent du temps et les redistribuent aux plus pauvres. Ce sont les nouveaux Bonnie et Clyde. Après bien des péripéties mouvementées, le film se termine sur leur envie de braquer le plus grand établissement bancaire du pays.

L’approche conformiste

Ce scénario dystopique avertit le public du risque des manipulations génétiques, des recherches sur l’arrêt de la vieillesse et du désir de rester éternellement jeune. L’humanité de cette époque futuriste a trouvé un bonheur matériel complet, réservé seulement à une minorité. La majorité subit, elle, les conséquences funestes de cette réussite et vit au jour le jour en quête d’un gain de temps plus ou moins grand. Henry Hamilton a révélé à Salas la vérité avant de mourir. L’immortalité accessible à quelques-uns implique la mort pour la majorité. L’éternité pour tous engendrerait des passions bien trop violentes.

Will Salas et Sylvia Weis s’affranchissent des règles sociales et peu leur importe que les autorités mettent leur tête à prix d’abord par une récompense de dix ans, puis de cent ans. Leur popularité, le clientélisme et une corruption massive les rendent invulnérables. Si Salas apprend à Sylvia à tirer au pistolet et à survivre en milieu hostile, elle l’informe des défauts de son monde et les faiblesses des établissements bancaires de son père.

Ils évoluent cependant dans les mêmes normes sociales que leurs adversaires. Ils volent du temps et l’offrent aux plus démunis, mais ils ne changent pas la société. À l’instar des altermondialistes qui œuvrent pour une autre mondialisation, le couple n’a aucune velléité révolutionnaire. La fin du film confirme la sentence de l’ignominieuse Margaret Thatcher pour qui « il n’y a pas d’alternative ». Marginalisés et excités par une vie dorénavant périlleuse, Will Salas et Sylvia Weis qui forment un duo absolu (leurs initiales s’inversent : WS – SW), ne souhaitent pas renverser l’ordre établi. L’industrie du divertissement cinématographique peut fort bien célébrer un certain individualisme, celui des francs-tireurs au grand cœur, sans toutefois scier la branche sur laquelle elle prospère…

Analogie avec le crédit yankee

Time out présente néanmoins une autre lecture moins conventionnelle. La pandémie du coronavirus n’arrêtera pas l’endettement massif des ménages étatsuniens. Les étudiants qui poursuivent leurs études universitaires souscrivent des emprunts qui les engagent pour les quatre à cinq décennies à venir. Dans une société où il est rare (et mal vu) d’épargner, bénéficier d’un crédit exige des garanties sur la solvabilité et la réputation du demandeur. Celles-ci se rapportent à une notation sociale bancaire, le credit score. Il s’agit d’une note à trois chiffres attribuée à chaque résidant aux États-Unis qui détient un numéro de sécurité sociale (le SSN ou Social Security Number). Cette notation qui évalue automatiquement la gestion budgétaire quotidienne du demandeur, reflète en théorie sa capacité à rembourser les dettes contractées. Plus sa note sera élevée, plus il obtiendra des avantages bancaires. Un credit score bien noté améliore par conséquent toutes les transactions du quotidien (l’obtention d’un taux d’intérêt sur un emprunt très intéressant, une réduction non négligeable sur la prime d’assurance maison ou l’ouverture d’un compte chez un fournisseur d’électricité ou d’une ligne téléphonique mobile sans verser une caution). Son calcul inclut :

– 35 % sur la constance des paiements effectués,

– 30 % à partir du pourcentage de la capacité de crédit utilisé du demandeur (il est mieux noté s’il n’utilise qu’une faible partie des lignes de crédits au lieu de profiter du maximum autorisé par les cartes Gap, Target et Macy’s),

– 15 % qui se déterminent en fonction de l’ancienneté de l’historique de crédit,

– 10 % qui se basent sur le type de crédit obtenu (consommation ou immobilier, voiture, prêt étudiant, prêt hypothécaire revolving, cartes de crédits ou lignes de crédits, etc.),

– 10 % qui reposent sur les recherches faites pour obtenir un crédit en sachant qu’à chaque fois que le demandeur reçoit un crédit, son credit score en est affecté de manière négative.

Trois agences privées, Equifax, Transunion et Experian, s’occupent de sa gestion. Un équivalent existe aussi au Canada sous le nom de « cote de crédit », elle aussi administrée par deux filiales des compagnies étatsuniennes, Equifax Canada et Transunion – Canada. En Amérique du Nord, il est important de s’endetter afin de prouver son existence sociale. Plus une société est endettée, moins sa population sera réactive à l’injustice socio-économique et aux manipulations politiques.

Le génial Ezra Pound le dénonçait déjà à son époque : l’usure bancaire (ou crédit) y occupe une place beaucoup trop prépondérante. Contrairement à ce que pensent les libertariens ou les miliciens anti-gouvernement fédéral, la vie de centaines de millions d’Étatsuniens ne dépend pas in fine de Washington, mais plutôt de Wall Street. Pensons aux fonds de pension rapaces qui versent par leur prédation (ou pillage légale) internationale la pension mensuelle ou hebdomadaire des retraités étatsuniens.

Le génial Ezra Pound le dénonçait déjà à son époque : l’usure bancaire (ou crédit) y occupe une place beaucoup trop prépondérante. Contrairement à ce que pensent les libertariens ou les miliciens anti-gouvernement fédéral, la vie de centaines de millions d’Étatsuniens ne dépend pas in fine de Washington, mais plutôt de Wall Street. Pensons aux fonds de pension rapaces qui versent par leur prédation (ou pillage légale) internationale la pension mensuelle ou hebdomadaire des retraités étatsuniens.

Changer la monnaie en temps appartient certes au domaine de la science-fiction. On n’aura pas de compteur de temps vert intégré à l’avant-bras demain matin. En revanche, il est remplacé dans la vie réelle par la carte bancaire, l’argent électronique et la puce RFID plus aisément traçables. Les autorités soucieuses d’une transparence totale de leurs citoyens profitent de la moindre crise (terroriste, climatique, sanitaire, économique) pour réduire la circulation des espèces. Recoupé à la géolocalisation du téléphone ainsi qu’à la puce – moucharde, le paiement numérique généralisé élimine toute anonymat possible. Outre la surveillance de masse par algorithmes, diverses institutions collectent de nombreuses données personnelles qu’elles revendront sous peu aux transnationales les plus offrantes.

Au service de la censure

Dans un monde sans argent liquide, la mort subite n’est plus physique comme dans Time out, elle est immédiatement sociale. Comment survivre si la banque clôt votre compte et désactive la carte non seulement pour des dépassements fréquents non autorisés du plafond de dépenses, mais aussi comme cela vient d’arriver à Björn Höcke, député régional de Thuringe, et à son épouse parce que leur engagement à l’AfD déplaît aux banksters d’ING ? La même mésaventure est d’ailleurs arrivée à Marine Le Pen et au futur Rassemblement national quand HSBC (fondée par les Britanniques pour fructifier l’argent provenant du trafic de l’opium au XIXe siècle en Chine) et la Société générale ont fermé son compte personnel et celui de son parti politique. Ces vexations discriminatoires ne sont jamais dénoncées.

La prudence et le pessimisme s’imposent au moment où se développe une censure odieuse, rapide et sauvage sur les réseaux sociaux de la part de Twitter, de YouTube, de Google et de Facebook. Ces monstruosités bâtardes déréférencent des sites dissidents, suppriment des comptes et bannissent les utilisateurs qui osent émettre un avis favorable sur Alain Soral, Renaud Camus, Boris Le Lay ou Génération Identitaire. Ce que les réseaux sociaux pratiquent déjà sans vergogne, banques et assurances l’appliqueront prochainement.

Loin de renverser les assises du monde moderne occidental, le covid-19 accélère au contraire l’emprise de l’hyper-classe cosmopolite plus que jamais décidée à mâter définitivement les peuples. L’universalisation du paiement par carte ou sans contact améliore le contrôle invisible des populations. Gare alors aux plus récalcitrants ! Ils perdront hors de toute décision judiciaire leur emploi, leur domicile, leur famille, leur réputation s’ils persistent à vouloir défendre les spécificités bio-culturelles de leur communauté.

Film étonnant qui mérite d’être vu et revu, Time out prévient les esprits les plus lucides de l’avertissement suivant. « Prenez le temps de retirer des espèces au mur d’argent et utiliser au quotidien billets et pièces de monnaie pour mieux faire la nique au Système globalitaire. »

Georges Feltin-Tracol

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Riefenstahl was eventually released from American custody only to be imprisoned by the French shortly thereafter. The weeks she spent in Innsbruck Women’s Prison caused her to want to commit suicide. Riefenstahl was arrested at least four times in the French Zone, and was eventually transferred to the ruins of Breisach, where she suffered from hunger. She was later transferred to Königsfeld, where the poverty and hunger was as great as it was in Breisach.

Riefenstahl was eventually released from American custody only to be imprisoned by the French shortly thereafter. The weeks she spent in Innsbruck Women’s Prison caused her to want to commit suicide. Riefenstahl was arrested at least four times in the French Zone, and was eventually transferred to the ruins of Breisach, where she suffered from hunger. She was later transferred to Königsfeld, where the poverty and hunger was as great as it was in Breisach. Riefenstahl was also criticized for still supporting Hitler after witnessing the massacre of approximately 30 Jewish civilians in Konskie, Poland. This incident occurred after Polish partisans in Konskie had killed and mutilated a German officer and four soldiers. While such anti-partisan incidents were common during the war, they did not indicate a German plan of genocide against the Poles or the Jews. Riefenstahl was not complicit in this anti-partisan action, and she promptly terminated her film reporting of the war after this incident.

Riefenstahl was also criticized for still supporting Hitler after witnessing the massacre of approximately 30 Jewish civilians in Konskie, Poland. This incident occurred after Polish partisans in Konskie had killed and mutilated a German officer and four soldiers. While such anti-partisan incidents were common during the war, they did not indicate a German plan of genocide against the Poles or the Jews. Riefenstahl was not complicit in this anti-partisan action, and she promptly terminated her film reporting of the war after this incident.

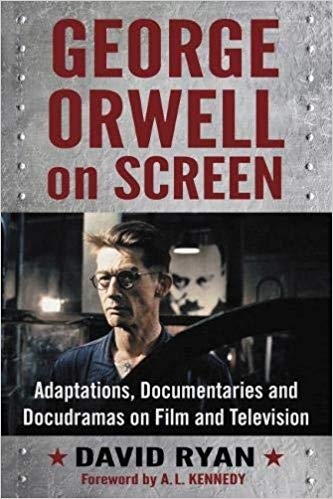

To his credit, Ryan does not spend much ink on critical analyses of the various presentations. That would make for a very fat and dreary book. In nearly every instance he’d have to tell us that the production was uneven and woefully miscast. I wondered if he was going to carp about the misconceived film adaptation of Keep the Aspidistra Flying (1997; American title: A Merry War). Not a bit of it; he leaves it to us to do the carping and ridicule. What he does provide is a rich concordance of Orwell presentations over the years, with often amazing production notes, technical details, and contemporary press notices. And if you don’t care to get that far into weeds, George Orwell on Screen is still an indispensable guidebook, pointing you to all sorts of bio-documentaries and dramatizations you might never discover on your own. This is particularly true of the many (mostly) BBC docos produced forty or fifty years ago, where you find such delights as Malcolm Muggeridge and Cyril Connolly lying down in tall grass and trading tales about their late, great friend.

To his credit, Ryan does not spend much ink on critical analyses of the various presentations. That would make for a very fat and dreary book. In nearly every instance he’d have to tell us that the production was uneven and woefully miscast. I wondered if he was going to carp about the misconceived film adaptation of Keep the Aspidistra Flying (1997; American title: A Merry War). Not a bit of it; he leaves it to us to do the carping and ridicule. What he does provide is a rich concordance of Orwell presentations over the years, with often amazing production notes, technical details, and contemporary press notices. And if you don’t care to get that far into weeds, George Orwell on Screen is still an indispensable guidebook, pointing you to all sorts of bio-documentaries and dramatizations you might never discover on your own. This is particularly true of the many (mostly) BBC docos produced forty or fifty years ago, where you find such delights as Malcolm Muggeridge and Cyril Connolly lying down in tall grass and trading tales about their late, great friend.

On l’aura au moins dit une fois.

On l’aura au moins dit une fois. Le film donc dénonçait notre déshumanisation progressive et indolore sous l’effet de la technique et de la communication. Et ce n’est pas moi qui le dit mais

Le film donc dénonçait notre déshumanisation progressive et indolore sous l’effet de la technique et de la communication. Et ce n’est pas moi qui le dit mais

Cinematographer Franz Lustig’s opening scenes confront even the most unsuspecting and ill-informed audience with the sight of an almost obliterated Hamburg filled with crumbling buildings. Raw footage shows, or at least intimates, that a deliberate and premeditated plan had achieved its desired effect of sending Germany back to the Stone Age. This plan, codenamed Operation Gomorrah, which was at the time the heaviest aerial assault ever undertaken, was later called “Germany’s Hiroshima” by British Bomber Command. Reel after reel offers shocking images: black-and white photo montages of the chaff-filled skies and the abhorrent results of the merciless firebombing that had raised a four-hundred-and-sixty-meter scorching-hot tornado that reached temperatures of up to eight hundred degrees Celsius, and swept over twenty-one square kilometers of the city. Carried out by Lancaster, Wellington, Stirling, and Halifax aircraft, their blockbuster bombs turned asphalt streets into rivers of flame, asphyxiating young and old alike in a sea of carbon monoxide, and as one eyewitness later recalled, it “sucked people like dry leaves into its molten heart.”

Cinematographer Franz Lustig’s opening scenes confront even the most unsuspecting and ill-informed audience with the sight of an almost obliterated Hamburg filled with crumbling buildings. Raw footage shows, or at least intimates, that a deliberate and premeditated plan had achieved its desired effect of sending Germany back to the Stone Age. This plan, codenamed Operation Gomorrah, which was at the time the heaviest aerial assault ever undertaken, was later called “Germany’s Hiroshima” by British Bomber Command. Reel after reel offers shocking images: black-and white photo montages of the chaff-filled skies and the abhorrent results of the merciless firebombing that had raised a four-hundred-and-sixty-meter scorching-hot tornado that reached temperatures of up to eight hundred degrees Celsius, and swept over twenty-one square kilometers of the city. Carried out by Lancaster, Wellington, Stirling, and Halifax aircraft, their blockbuster bombs turned asphalt streets into rivers of flame, asphyxiating young and old alike in a sea of carbon monoxide, and as one eyewitness later recalled, it “sucked people like dry leaves into its molten heart.” Stefan Lubert (Alexander Skarsgard), a widower, and his daughter Freda (Flora Thiemann), are the people whose palatial home Rachael has in effect invaded when it is requisitioned by the occupying forces to billet the Morgans. Rachael insists, “I want them out!”, which means in effect expelling them to the refugee camps. She also asks them difficult questions about a certain portrait that had only recently been removed from a place of honor over their fireplace and hurriedly replaced by another painting. These are petty acts of spiteful sadism that were no doubt common practice and openly endorsed by the non-fraternization code at that time, but in the context of the film’s narrative clearly signals more about Rachael’s own insecurities than it does about any misdemeanors or malicious intent on the part of those in whose home she resides.

Stefan Lubert (Alexander Skarsgard), a widower, and his daughter Freda (Flora Thiemann), are the people whose palatial home Rachael has in effect invaded when it is requisitioned by the occupying forces to billet the Morgans. Rachael insists, “I want them out!”, which means in effect expelling them to the refugee camps. She also asks them difficult questions about a certain portrait that had only recently been removed from a place of honor over their fireplace and hurriedly replaced by another painting. These are petty acts of spiteful sadism that were no doubt common practice and openly endorsed by the non-fraternization code at that time, but in the context of the film’s narrative clearly signals more about Rachael’s own insecurities than it does about any misdemeanors or malicious intent on the part of those in whose home she resides.

En revoyant le ghost writer de Polanski, j’ai compris pourquoi ce maître impertinent avait connu tant de problèmes avec la justice américaine. Il y est fait mention des conspirations anglo-saxonnes à travers le monde, du comportement de Tony Blair, des guerres médio-orientales de Bush, ainsi que du train de vie oligarque des hommes politiques postmodernes (« à moi la belle vie », comme disait Sarkozy). Et il est facile de voir dans l’œuvre de Polanski une récurrence : la critique radicale des élites – voyez Tess, le bal des vampires, ou bien sûr le grand classique Chinatown. On rajoutera le Couteau dans l’eau, qui dénonçait audacieusement la nouvelle bourgeoisie communiste et on n’oubliera pas le bébé de Rosemary, dont j’avais souligné le contenu subversif dans ma Damnation des stars publiée en 1996 chez Filipacchi.

En revoyant le ghost writer de Polanski, j’ai compris pourquoi ce maître impertinent avait connu tant de problèmes avec la justice américaine. Il y est fait mention des conspirations anglo-saxonnes à travers le monde, du comportement de Tony Blair, des guerres médio-orientales de Bush, ainsi que du train de vie oligarque des hommes politiques postmodernes (« à moi la belle vie », comme disait Sarkozy). Et il est facile de voir dans l’œuvre de Polanski une récurrence : la critique radicale des élites – voyez Tess, le bal des vampires, ou bien sûr le grand classique Chinatown. On rajoutera le Couteau dans l’eau, qui dénonçait audacieusement la nouvelle bourgeoisie communiste et on n’oubliera pas le bébé de Rosemary, dont j’avais souligné le contenu subversif dans ma Damnation des stars publiée en 1996 chez Filipacchi.

« Ziegler pourrait jouer lui au contraire un rôle d’élite cosmopolite et rigolarde, aimable et protectrice (à la manière de certains hiérarques socialistes ?). Dans sa manière de traiter Bill paternellement, il nous rappelle ce mot d’esprit cité par Freud à propos d’un petit-bourgeois qui se croyait ami de Rothschild :

« Ziegler pourrait jouer lui au contraire un rôle d’élite cosmopolite et rigolarde, aimable et protectrice (à la manière de certains hiérarques socialistes ?). Dans sa manière de traiter Bill paternellement, il nous rappelle ce mot d’esprit cité par Freud à propos d’un petit-bourgeois qui se croyait ami de Rothschild :

The film does not fall short of its epic ambitions, and its success is a testament to Gibson’s vision and his technical mastery as a filmmaker. Even his many enemies have to admit that he is one of the most talented directors alive today.

The film does not fall short of its epic ambitions, and its success is a testament to Gibson’s vision and his technical mastery as a filmmaker. Even his many enemies have to admit that he is one of the most talented directors alive today.

Un jour, leur victime est un ancien militaire ayant servi dans la Légion étrangère et ayant fait la guerre d’Algérie. Henri, « le capitaine », refuse de baisser les yeux comme le lui ordonne un complice de David. C’est là l’acte fondateur de ce qui, petit à petit, provoquera chez David une admiration, voire une fascination, pour cet homme âgé dont la vie consiste à défendre des valeurs fort éloignées de son monde à lui en même temps que l’honneur et la mémoire de ses anciens soldats.

Un jour, leur victime est un ancien militaire ayant servi dans la Légion étrangère et ayant fait la guerre d’Algérie. Henri, « le capitaine », refuse de baisser les yeux comme le lui ordonne un complice de David. C’est là l’acte fondateur de ce qui, petit à petit, provoquera chez David une admiration, voire une fascination, pour cet homme âgé dont la vie consiste à défendre des valeurs fort éloignées de son monde à lui en même temps que l’honneur et la mémoire de ses anciens soldats. Henri, lui, c’est André Thiéblemont, un véritable ancien officier de Légion. Dans le film, c’est un taiseux et ses silences sont souvent plus évocateurs que ses rares paroles. Ses yeux bleus parlent pour lui, mais c’est avant tout une « gueule » impressionnante et dont la vérité crue des expressions nous émeut.

Henri, lui, c’est André Thiéblemont, un véritable ancien officier de Légion. Dans le film, c’est un taiseux et ses silences sont souvent plus évocateurs que ses rares paroles. Ses yeux bleus parlent pour lui, mais c’est avant tout une « gueule » impressionnante et dont la vérité crue des expressions nous émeut.

« On peut dire que dans la ville où je suis né (22 février 1900) le Moyen Age a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était une société isolée et immobile, dans laquelle les différences de classe étaient bien marquées. Le respect et la subordination des travailleurs aux grands seigneurs, aux propriétaires terriens, profondément enracinés dans les vieilles coutumes, semblaient immuables. La vie se développa, horizontale et monotone, définitivement ordonnée et dirigée par les cloches de l'église d'El Pilar. »

« On peut dire que dans la ville où je suis né (22 février 1900) le Moyen Age a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était une société isolée et immobile, dans laquelle les différences de classe étaient bien marquées. Le respect et la subordination des travailleurs aux grands seigneurs, aux propriétaires terriens, profondément enracinés dans les vieilles coutumes, semblaient immuables. La vie se développa, horizontale et monotone, définitivement ordonnée et dirigée par les cloches de l'église d'El Pilar. » Comme Samuel Beckett alors (« nous sommes tous cons, mais pas au point de voyager », voyez mon Voyageur éveillé ou mon apocalypse touristique), Buñuel envoie digne promener le tourisme :

Comme Samuel Beckett alors (« nous sommes tous cons, mais pas au point de voyager », voyez mon Voyageur éveillé ou mon apocalypse touristique), Buñuel envoie digne promener le tourisme :

La guerre contre la machine...

La guerre contre la machine...