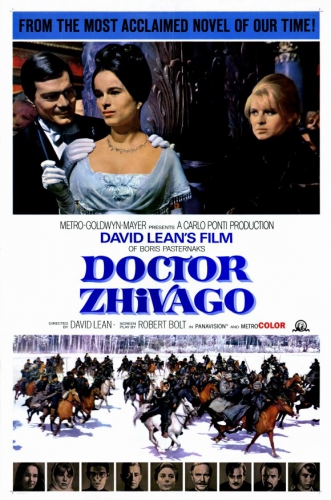

Stanley Kubrick est à travers son œuvre l’incarnation du XXème siècle. Né en 1928 et décédé en 1999 (peu avant la sortie d’Eyes Wide Shut). Témoin de notre humanité, pessimiste quant à la nature humaine, il a sans pareil donné à voir à ses contemporains via le cinéma notre nature profonde. Kubrick, fils de médecin, reprit à sa manière le flambeau en effectuant un diagnostic de l’humanité et de notre société. La littérature fournira une grande part de la matière première à ses œuvres. En 45 ans de cinéma et huit oscars il laissa à la postérité douze films : Le Baiser du Tueur, L’Ultime Razzia, Les Sentiers de la Gloire, Spartacus, Lolita, Docteur Folamour, 2001 : L’Odyssée de l’Espace, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket et Eyes Wide Shut. Chaque nouveau visionnage étant l’occasion d’y trouver quelque chose qui nous aurait échappé auparavant, son œuvre suscitant de perpétuels questionnements.

Travailleur acharné, perfectionniste jusqu’à l’obsession, il s’essaya à tous les genres cinématographiques possibles : le film de guerre, la comédie dramatique, le drame psychologique, le film historique, le péplum, le film policier, la science-fiction. Durant les tournages il était plus qu’un homme d’orchestre, assurant plusieurs fonctions comme par exemple éclairagiste, monteur, scénariste afin d’obtenir un résultat au plus proche de ses visions, souhaitant avoir le contrôle absolu sur ses films. Passionné par Napoléon, il dira que faire un film c’est comme mener une guerre… Il créait avec l’argent d’Hollywood mais d’une manière artisanale propre au cinéma indépendant, privilégiant de petites équipes afin de pouvoir avec le budget alloué avoir le plus de temps possible pour la création du film. Il contrôlait les copies, les affiches, le marketing et même le doublage ! Il désirait à chaque nouveau film transcender ce qui avait été fait auparavant, cherchant à allier le fond et la forme., déconcertant la critique (parfois assassine) du fait de ses perpétuelles mutations.

Y a-t-il un fil d’Ariane dans cette filmographie à première vue hétéroclite ? Chargée de questionnements et d’ambiguïtés, ses films étaient emprunts de symboles kabbalistiques et maçonniques, ils sont sujets à nombre d’analyses et de thèses. Les films de Kubrick méritant d’être vus et revus pour être pleinement compris voire appréciés, ces derniers étant intemporels et invitant à être sans cesse explorés. Il déclara d’ailleurs à propos de 2001 : L’Odyssée de l’Espace : « Chacun est libre de spéculer à son gré sur la signification philosophique et allégorique du film. J’ai essayé de créer une expérience visuelle, qui contourne l’entendement pour pénétrer directement l’inconscient avec son contenu émotionnel ».

Stanley Kubrick et son œuvre ne peuvent être appréhendés sans un minimum d’indices biographiques. II est issu d’une famille juive de Vienne, émigrée aux USA, bien que ne l’ayant jamais traitée dans ses films il fut hanté par la shoah. Signe du destin il fut marié à la femme dont l’oncle était réalisateur propagandiste durant le régime nazi. Elevé dans le Bronx à New-York, Kubrick a été fortement marqué par les œuvres des grands musiciens, écrivains et scientifiques de la Vienne de la fin du XIXème siècle. Elève médiocre, il abandonnera par la suite l’université. Autodidacte, Kubrick sera toute sa vie un lecteur assidu.

De Stanislavski, il apprendra les méthodes de direction des acteurs. Selon le réalisateur, « Les acteurs sont comme des instruments de musique capables de produire des émotions ; certains sont toujours parfaitement accordés et prêts à jouer, d’autres trouvent le ton juste dès la première prise, mais le perdent ensuite sans jamais plus le retrouver, malgré tous les efforts du monde ». Il n’aimait pas particulièrement les acteurs, les martyrisant parfois avec un brin de sadisme il s’en serait volontiers passé s’il avait pu, pouvant faire répéter près de cent fois la même scène s’il le fallait. Tout comme Marcel Duchamp, Kubrick était jouait aux échecs, s’adonnant à des parties avec ses acteurs entre deux prises.

Stanley Kubrick commence sa carrière visuelle par la photographie au magazine Look, une de ses photos restées célèbre est celle qu’il prit d’un vendeur de journaux totalement abattu suite à la mort de Franklin D. Roosevelt. Obsédé par le contrôle de ses films, ses assistants racontent qu’il ne dormait pratiquement pas pendant les tournages. Kubrick débute sa carrière de réalisateur en 1949 par un documentaire de vingt-huit minutes sur la boxe, Day of the Fight et entame sa carrière cinématographique en 1953 avec un long-métrage Fear and Desire, film qu’il répudia par la suite, tentant d’en faire disparaître toutes les copies. Kubrick ne renonce pourtant pas et réalise en 1955 un second film, Le Baiser du Tueur, avec un budget là aussi tout aussi restreint. Son troisième film, réalisé en 1956, L’Ultime Razzia, que peut être considéré le premier vrai long métrage kubrickien. En 1957, il est alors repéré par l’industrie du cinéma comme un réalisateur prometteur. Son film suivant, Les Sentiers de la Gloire, sortit en 1958, confirmera son génie. Doté cette fois-ci de moyens plus conséquents, il travaille alors avec des acteurs de renom comme Kirk Douglas. La carrière de Stanley Kubrick bascule en 1960, lorsque Kirk Douglas lui propose de remplacer au pied levé Anthony Mann à la réalisation de Spartacus. Agé de trente-deux ans, il se retrouve soudain à la tête d’une superproduction et une pléiade de stars à diriger comme Laurence Oliver, Charles Laughton, Peter Ustinov et bien sûr Kirk Douglas dans le rôle principal. Il en gardera une expérience amère, ne pouvant pas changer le scénario qu’il trouve bancal. Spartacus marque le début de l’indépendance artistique et financière du réalisateur. Pour son film suivant, Kubrick s’exilera en Angleterre et ne remis jamais les pieds à Hollywood, s’affranchissant ainsi du dictat des grands studios.

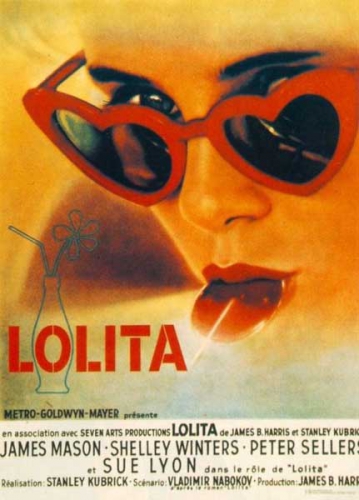

Il tournera alors cinq films piliers en un peu plus de dix ans : Lolita en 1962, Docteur Folamour en 1963, 2001 : L’Odyssée de l’Espace en 1968, Orange Mécanique en 1971 et Barry Lyndon en 1975. Au plus haut de sa carrière, il est reconnu dès 1971 comme l’un des plus grands réalisateurs de septième art. A la sortie du scandaleux Orange Mécanique, il sera menacé de mort en Angleterre, accusé d’incitation au meurtre. Kubrick exige alors de Warner Bros que le film soit retiré de la circulation. A partir de 1975 Stanley Kubrick devient de plus en plus perfectionniste jusqu’à friser l’internement : les tournages deviennent plus longs et le rythme de sortie des films diminue ; bénéficiant d’un statut exceptionnel dans le monde du cinéma. Demeurant un artiste indépendant avec une liberté quasi totale tout en bénéficiant de la puissance financière d’Hollywood pour réaliser et promouvoir ses créations.

Il tournera alors cinq films piliers en un peu plus de dix ans : Lolita en 1962, Docteur Folamour en 1963, 2001 : L’Odyssée de l’Espace en 1968, Orange Mécanique en 1971 et Barry Lyndon en 1975. Au plus haut de sa carrière, il est reconnu dès 1971 comme l’un des plus grands réalisateurs de septième art. A la sortie du scandaleux Orange Mécanique, il sera menacé de mort en Angleterre, accusé d’incitation au meurtre. Kubrick exige alors de Warner Bros que le film soit retiré de la circulation. A partir de 1975 Stanley Kubrick devient de plus en plus perfectionniste jusqu’à friser l’internement : les tournages deviennent plus longs et le rythme de sortie des films diminue ; bénéficiant d’un statut exceptionnel dans le monde du cinéma. Demeurant un artiste indépendant avec une liberté quasi totale tout en bénéficiant de la puissance financière d’Hollywood pour réaliser et promouvoir ses créations.

Abordons maintenant les thématiques récurrentes chez Kubrick…Durant sa carrière, Kubrick abordera de nombreux thèmes dont les plus récurrents furent la guerre, le dysfonctionnement humain, social et technologique, les relations entre individus. Peu de sentimentalisme dans ses films, inclassable idéologiquement et faussement de gauche car pas vraiment utopiste…Pour la guerre, il s’immiscera dans les tréfonds de l’âme humaine, bien que son approche fut différente selon les films. Sous l’ange humoristique pour Docteur Folamour (caricature de Werner Von Braun), de façon tragique pour Les sentiers de la gloire ou Full Metal Jacket et de manière totalement esthétisée et faussement enjouée pour Barry Lyndon. Pour Full Metal Jacket et Les Sentiers de la Gloire, la brutalité des scènes de guerre nous renvoient au plus près de la boucherie humaine que peuvent être les guerres modernes… Avec Full Metal Jacket, il aborde aussi les traumatismes physiques mais aussi mentaux notamment via le suicide du soldat « Baleine » durant la première partie du film.

Pour le dysfonctionnement au sens large, Kubrick a toujours traité dans son œuvre de cette thématique qu’il s’agisse de celui des machines ou des hommes. Pour 2001 : L’Odyssée de l’Espace HAL tombe en panne, via Shining le réalisateur s’emploie à filmer la folie progressive d’un homme. Pour Orange Mécanique l’échec d’un programme visant à réintroduire dans la société un être sociopathe… Société humaine faussement déontologique qui n’était pas dans le cœur de Kubrick et qu’il n’aura de cesse de critiquer, la manipulation mentale étant abordée de manière subliminale voire directe dans nombre de ses films. Soit : l’instrumentalisation des masses au profit d’une minorité dominante. De plus, le réalisateur n’était pas fervent d’une happy end et de héros au grand cœur comme l’aime tant Hollywood, l’anti-héros kubrickien (parfois détestable dans un monde qui l’est tout autant) n’est pas un personnage sympathique pour le spectateur, humain… Trop humain qu’il est. D’ailleurs, dans ses films les relations entre humains sont souvent complexes, tortueuses, remplies de vices et ne répondant pas aux schémas binaires d’une lutte entre le bien et le mal.

Etudié dans les écoles de cinéma, les universitaires n’ont eu de cesse d’analyser « au scalpel » sa filmographie et ses procédés : son travail sur la lumière (acteur à part entière dans ses films), son utilisation du travelling et de la musique (fervent de musique classique qu’il était). Son influence sur le cinéma est considérable, ses déflagrations se faisant encore sentir aujourd’hui, ayant créé une œuvre « universaliste » du fait des thèmes intemporels abordés.

Filmographie :

Fear and desire (1953) : Le premier long métrage de Stanley Kubrick, interdit de réédition par le cinéaste Kubrick lui-même. Le synopsis débutant ainsi : « Une patrouille militaire de quatre hommes se retrouve derrière les lignes ennemies dans une guerre abstraite, après que leur avion s’est écrasé. »

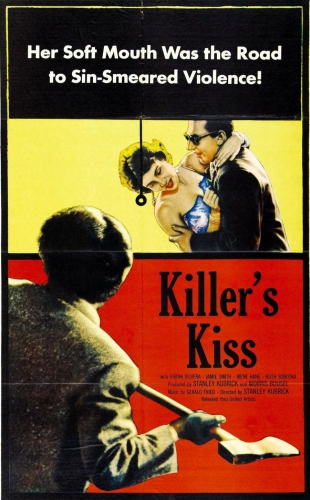

Le Baiser du tueur (killer’s kiss, 1955) : Film annonciateur de la Nouvelle Vague par sa forme, ce deuxième long métrage est un film noir tout comme le premier réalisé avec très peu de moyens. Kubrick y assurant seul les principales fonctions et à l’origine de l’histoire…Un boxeur au bout du rouleau (la scène du combat dans Le Baiser du tueur démontre déjà une certaine jouissance à filmer magistralement la violence) vient en aide à une voisine, tombe amoureux d’elle et se retrouve malgré lui mêlé à une sale affaire mêlant désir et de jalousie.

Le Baiser du tueur (killer’s kiss, 1955) : Film annonciateur de la Nouvelle Vague par sa forme, ce deuxième long métrage est un film noir tout comme le premier réalisé avec très peu de moyens. Kubrick y assurant seul les principales fonctions et à l’origine de l’histoire…Un boxeur au bout du rouleau (la scène du combat dans Le Baiser du tueur démontre déjà une certaine jouissance à filmer magistralement la violence) vient en aide à une voisine, tombe amoureux d’elle et se retrouve malgré lui mêlé à une sale affaire mêlant désir et de jalousie.

L’Ultime razzia (The Killing, 1956) : Archétype du cinéma noir, le film relate la chronologie du hold-up voué à l’échec. Film rythmé, ne faisant pas de place au sentimentalisme, une sorte de dédain transparait dans la manière qu’appréhende Kubrick pour sur ses personnages remplis de failles.

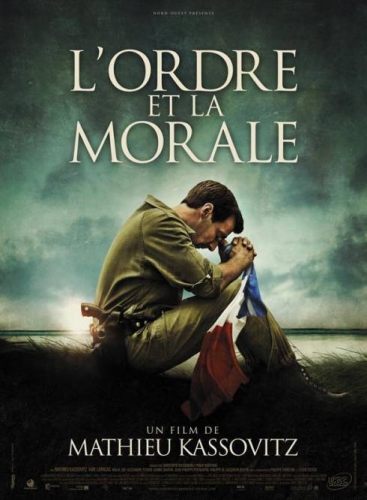

Les Sentiers de la gloire (Paths of glory, 1958) : Jamais réellement interdit en France (quoi qu’en dise la légende) mais tout simplement pas présenté pour la distribution française sachant le film par avance censuré du fait de la Guerre d’Algérie. Il faudra attendre 17 ans après sa sortie pour qu’il sorte dans les salles françaises. Le film est ouvertement un brûlot contre la guerre et relate l’abjection du système militaire.

Spartacus (1960) : Après avoir été remercié par Marlon Brando pour La Vengeance aux deux visages (One-eyed Jacks) après plusieurs mois de travail sur le scénario, quelque peu aux abois il se trouva contraint d’accepter au pied levé la réalisation du film. Autrefois habitué aux budgets modestes, il se retrouva du jour au lendemain aux manettes d’une superproduction. Kubrik confiera que. « Mon principal problème sur Spartacus, confiera Kubrick, c’est que j’avais un scénario bête.» Spartacus est toutefois un tournant important dans la carrière de son réalisateur qui devenant bankable put imposer par la suite son désir d’indépendance artistique et financière.

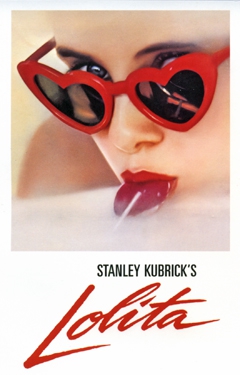

Lolita (1962) : Adaptation du célèbre roman de Nabokov, Kubrick s’attaque à l’hypocrite moraline de son époque et traite aussi un de ses sujets chers : l’exploitation du corps infantile. Kubrick prenant un malin plaisir à dynamiter l’Amérique moyenne idyllique.

2001 : l’odyssée de l’espace (2001 : A Space odyssey, 1968) : Film qui tente de résumer et prédire le destin de l’humanité et du mystère de l’univers, le film se termine une image tenant à la fois de l’embryon humain, de la machine et de la planète. Comme si le destin de l’humanité étant de fusionner avec elles.

Orange mécanique (A Clockwork orange, 1971) : « L’histoire d’un jeune homme qui s’intéresse principalement au viol, à l’ultraviolence et à Beethoven », annonçait synthétiquement le slogan. Collant à l’époque par son imagerie pop, bien qu’ayant vieilli il est aussi annonciateur des maux de notre société contemporaine désaxée.

Shining (1980) : Adaptation d’un livre de Stephen King, une fois digéré ce faux film d’horreur viennent les questionnements, soit : une des déviances de l’homme occidental infantilisé, celle d’un homme désirant se libérer des contingences familiales et à la recherche de la jeunesse éternelle.

Full metal jacket (1987) : Faussement film de guerre, utilisant pour toile fond la Guerre du Vietnam, le film dénonce le conditionnement, l’endoctrinement, la déshumanisation. Se terminant par « Paint it black » des Stones… Tout est dit.

Eyes wide shut (1999) : Son treizième et dernier opus est une adaptation du roman La Ronde de Schnitzler, film dont il ne put jamais voir la version commercialisée puisqu’il mourut avant sa sortie. Dans cet univers baroque et déviant, presque tous les thèmes chers au réalisateur sont abordés. Pour la petite histoire, dans la vie réelle la fille de Kubrick fut embrigadée par l’Eglise de Scientologie, est-ce donc un hasard s’il choisit Tom Cruise et sa femme de l’époque pour Eyes Wide Shut ?

Projet avorté : En 1969 le cinéaste préparait un film sur Napoléon qui malheureusement ne vit jamais le jour. Napoléon et son esprit martial et conquérant étant bizarrement une des idoles de Kubrick. Le film ne se fit jamais… Tout était quasiment prêt, des archives énormes ayant été rassemblées le cinéaste. Scénario de près de 200 pages écrit par Kubrick en personne, des repérages ayant même été effectués en Yougoslavie, en France, en Italie, en Roumanie, en Belgique. Peu admirateur du Napoléon d’Abel Gance, son ambition était carrément de signer « le meilleur film jamais réalisé ». Au bout de deux ans de travail, la MGM lâcha l’affaire…

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

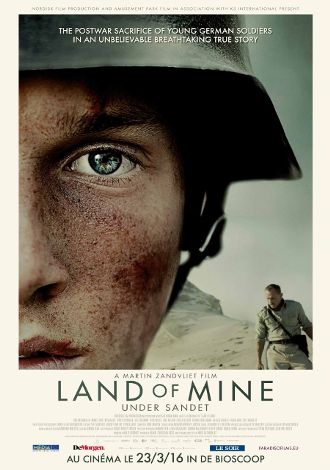

Directed by Martin Zandvliet, Land of Mine is the Danish entry for Best Foreign Film in the upcoming Academy Awards. I despise the Oscars, but even I might take a peek to see if it wins. Nordisk Film claims their standard for Oscar entries is that it must be cinema with high cultural value to the Nordic countries, and in this effort they certainly succeeded. It is one of the most moving war dramas I’ve seen.

Directed by Martin Zandvliet, Land of Mine is the Danish entry for Best Foreign Film in the upcoming Academy Awards. I despise the Oscars, but even I might take a peek to see if it wins. Nordisk Film claims their standard for Oscar entries is that it must be cinema with high cultural value to the Nordic countries, and in this effort they certainly succeeded. It is one of the most moving war dramas I’ve seen.

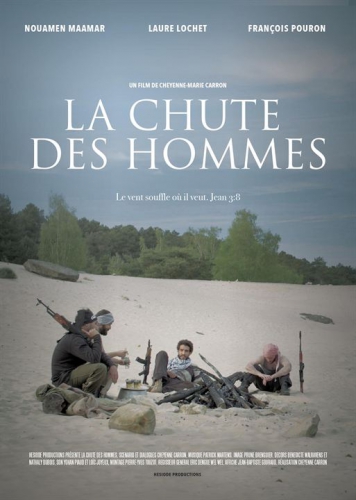

Lucie est une jeune Parisienne, fille d’un père aux convictions païennes et d’une mère chrétienne d’origine ukrainienne. Spécialiste des parfums, elle doit se rendre dans un pays oriental (dont le nom ne sera, à dessein, jamais indiqué) pour mener une recherche dans le cadre de son sujet d’étude, à savoir « l’histoire des odeurs et la mémoire des peuples ». Le thème des parfums reviendra d’ailleurs comme un leitmotiv tout au long du film, qui aurait tout à fait pu être une œuvre tournée en odorama ! Les choses ne se passent toutefois pas comme prévu et, peu après son arrivée, la jeune fille, trompée par un chauffeur de taxi, est livrée à un groupe de djihadistes qui la prennent en otage pour obtenir de l’argent de la France. L’histoire nous est racontée tour à tour selon trois perspectives : celle de Lucie, celle de Younes (le chauffeur de taxi en proie à un dilemme moral et que les difficultés économiques contraignent à se faire le complice des islamistes) et celle d’Abou (un djihadiste d’origine française qui va peu à peu être assailli de doutes sur son engagement à mesure que la situation se dégrade).

Lucie est une jeune Parisienne, fille d’un père aux convictions païennes et d’une mère chrétienne d’origine ukrainienne. Spécialiste des parfums, elle doit se rendre dans un pays oriental (dont le nom ne sera, à dessein, jamais indiqué) pour mener une recherche dans le cadre de son sujet d’étude, à savoir « l’histoire des odeurs et la mémoire des peuples ». Le thème des parfums reviendra d’ailleurs comme un leitmotiv tout au long du film, qui aurait tout à fait pu être une œuvre tournée en odorama ! Les choses ne se passent toutefois pas comme prévu et, peu après son arrivée, la jeune fille, trompée par un chauffeur de taxi, est livrée à un groupe de djihadistes qui la prennent en otage pour obtenir de l’argent de la France. L’histoire nous est racontée tour à tour selon trois perspectives : celle de Lucie, celle de Younes (le chauffeur de taxi en proie à un dilemme moral et que les difficultés économiques contraignent à se faire le complice des islamistes) et celle d’Abou (un djihadiste d’origine française qui va peu à peu être assailli de doutes sur son engagement à mesure que la situation se dégrade).

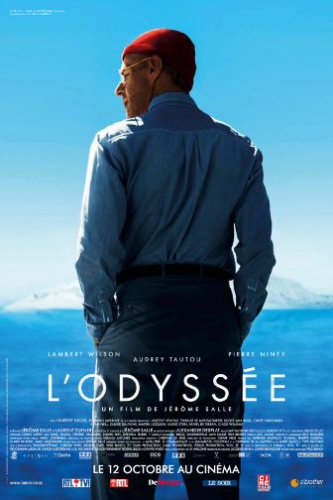

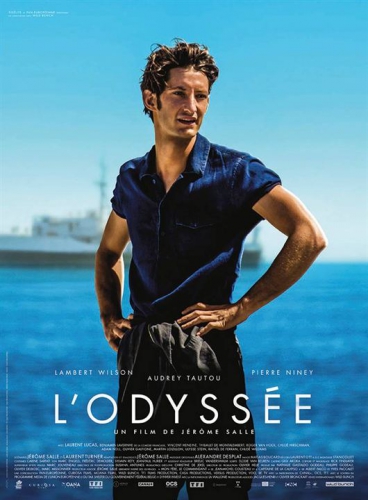

Autour de la figure de Jacques-Yves Cousteau, interprété par Lambert Wilson, L'Odyssée, film de Jérôme Salle, César du meilleur premier film pour Anthony Zimmer, nous entraîne dans trente années qui vont forger un mythe en même temps que changer le monde : 1949-1979. Deux mondes que toute oppose. Derrière l'Odyssée, nous assistons plutôt à une série d'odyssées, celle de la famille Cousteau, celle de la France triomphante des Trente Glorieuses, celle, au final, de l'écologie balbutiante.

Autour de la figure de Jacques-Yves Cousteau, interprété par Lambert Wilson, L'Odyssée, film de Jérôme Salle, César du meilleur premier film pour Anthony Zimmer, nous entraîne dans trente années qui vont forger un mythe en même temps que changer le monde : 1949-1979. Deux mondes que toute oppose. Derrière l'Odyssée, nous assistons plutôt à une série d'odyssées, celle de la famille Cousteau, celle de la France triomphante des Trente Glorieuses, celle, au final, de l'écologie balbutiante. Le rêve Cousteau se transforme ainsi peu à peu en cauchemar pour son équipage et son épouse, attachés à la Calypso, alors que le Commandant se rend dans les soirées mondaines à New-York ou à Paris. La décrépitude de son épouse, qui ressemble de plus en plus à une tenancière de bistrot de province, contraste avec l'allure de son mari, toujours impeccablement habillé, signant des autographes et séduisant les femmes. L'archétype de l'homme français, séducteur et agaçant qui parvient parfois à conquérir l'Amérique.

Le rêve Cousteau se transforme ainsi peu à peu en cauchemar pour son équipage et son épouse, attachés à la Calypso, alors que le Commandant se rend dans les soirées mondaines à New-York ou à Paris. La décrépitude de son épouse, qui ressemble de plus en plus à une tenancière de bistrot de province, contraste avec l'allure de son mari, toujours impeccablement habillé, signant des autographes et séduisant les femmes. L'archétype de l'homme français, séducteur et agaçant qui parvient parfois à conquérir l'Amérique.

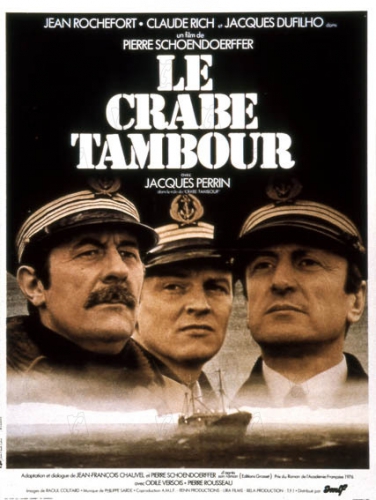

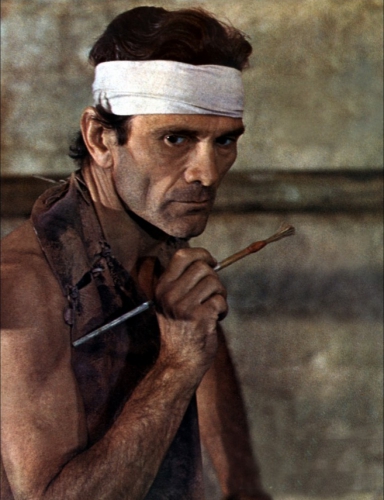

Quittant Lorient, l'escorteur d'escadres Jauréguiberry est chargé d'assister des chalutiers de pêche sur les bancs de Terre-Neuve pour sa dernière mission avant démilitarisation. Au cours de la traversée, le commandant, le médecin-capitaine et le chef mécanicien se remémorent Willsdorff, dit le Crabe-Tambour, un personnage qu'ils ont côtoyé naguère tandis qu'il participait aux guerres d'Indochine et d'Algérie. Partisan du maintien de l'Algérie française, le Crabe-Tambour avait rejoint les rangs de l'Organisation de l'Armée secrète. Préférant le légalisme à la clandestinité, le commandant avait été contraint de manquer à sa parole et rompre le contact avec le Crabe-Tambour, aujourd'hui patron de l'un des chalutiers escortés. Si proches après tant de temps. Et pourtant, les mauvaises conditions météorologiques empêchent le commandant de saluer l'ancien O.A.S. en personne. Le cancer du poumon qui condamne le commandant à une mort imminente est bien peu de choses face aux tourments de sa trahison à l'égard de Willsdorff...

Quittant Lorient, l'escorteur d'escadres Jauréguiberry est chargé d'assister des chalutiers de pêche sur les bancs de Terre-Neuve pour sa dernière mission avant démilitarisation. Au cours de la traversée, le commandant, le médecin-capitaine et le chef mécanicien se remémorent Willsdorff, dit le Crabe-Tambour, un personnage qu'ils ont côtoyé naguère tandis qu'il participait aux guerres d'Indochine et d'Algérie. Partisan du maintien de l'Algérie française, le Crabe-Tambour avait rejoint les rangs de l'Organisation de l'Armée secrète. Préférant le légalisme à la clandestinité, le commandant avait été contraint de manquer à sa parole et rompre le contact avec le Crabe-Tambour, aujourd'hui patron de l'un des chalutiers escortés. Si proches après tant de temps. Et pourtant, les mauvaises conditions météorologiques empêchent le commandant de saluer l'ancien O.A.S. en personne. Le cancer du poumon qui condamne le commandant à une mort imminente est bien peu de choses face aux tourments de sa trahison à l'égard de Willsdorff... L'été 1939, âgé de treize ans, Karl Berg débarque sur la petite île déserte de Lågskär, perdue en pleine mer Baltique, afin d'être l'apprenti du gardien du phare, Hasselbond, accompagné de son épouse et de ses deux enfants. Jugé trop jeune, le gardien refuse son enseignement à l'apprenti, pourtant bien contraint de demeurer sur l'île, le bateau désormais reparti. Karl va s'échiner à se lier d'amitié avec Gustaf, le souffre-douleur et fils de Hasselbond. Karl se révèle entreprenant et dégourdi et est progressivement accepté du gardien-tyran, au point que ce dernier commence à favoriser l'apprenti à son propre fils. L'amitié entre les deux jeunes garçons se double bientôt d'une forte rivalité. Par-dessus tout, Hasselbond interdit tout mensonge dans son entourage. Mais lui-même ne semble pas exempt de reproches...

L'été 1939, âgé de treize ans, Karl Berg débarque sur la petite île déserte de Lågskär, perdue en pleine mer Baltique, afin d'être l'apprenti du gardien du phare, Hasselbond, accompagné de son épouse et de ses deux enfants. Jugé trop jeune, le gardien refuse son enseignement à l'apprenti, pourtant bien contraint de demeurer sur l'île, le bateau désormais reparti. Karl va s'échiner à se lier d'amitié avec Gustaf, le souffre-douleur et fils de Hasselbond. Karl se révèle entreprenant et dégourdi et est progressivement accepté du gardien-tyran, au point que ce dernier commence à favoriser l'apprenti à son propre fils. L'amitié entre les deux jeunes garçons se double bientôt d'une forte rivalité. Par-dessus tout, Hasselbond interdit tout mensonge dans son entourage. Mais lui-même ne semble pas exempt de reproches...

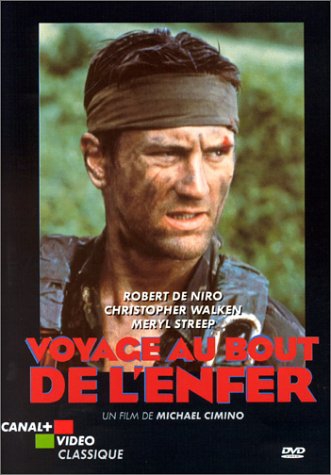

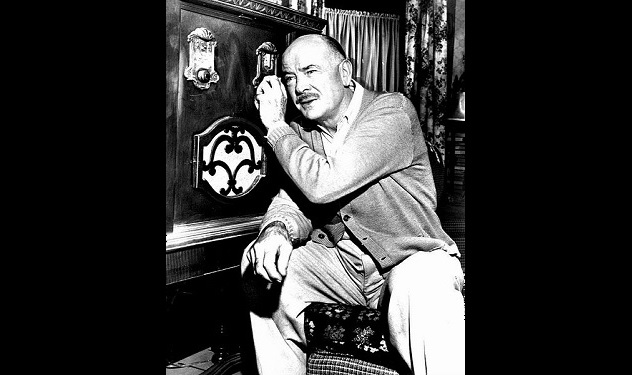

De lui, la presse a surtout retenu Voyage au bout de l’enfer, premier film intelligent sur la guerre du Vietnam – soit assez loin des très burlesques Bérets verts, filmé par un John Wayne à grotesque toupet – et réflexion plus qu’intelligente de l’engagement de prolétaires américains issus d’Europe de l’Est, partis, dans la vaste Asie, faire une guerre ne les regardant que de loin.

De lui, la presse a surtout retenu Voyage au bout de l’enfer, premier film intelligent sur la guerre du Vietnam – soit assez loin des très burlesques Bérets verts, filmé par un John Wayne à grotesque toupet – et réflexion plus qu’intelligente de l’engagement de prolétaires américains issus d’Europe de l’Est, partis, dans la vaste Asie, faire une guerre ne les regardant que de loin. Michael Cimino, avant cette consécration précédant de près sa chute, valait évidemment mieux que ça. Avec John Milius, conservateur du genre pithécanthrope et de philosophie païenne, il cosigne le splendide scénario de Magnum Force, deuxième opus de la saga de l’inspecteur Harry, très énervé flic, incarné par Clint Eastwood.

Michael Cimino, avant cette consécration précédant de près sa chute, valait évidemment mieux que ça. Avec John Milius, conservateur du genre pithécanthrope et de philosophie païenne, il cosigne le splendide scénario de Magnum Force, deuxième opus de la saga de l’inspecteur Harry, très énervé flic, incarné par Clint Eastwood.

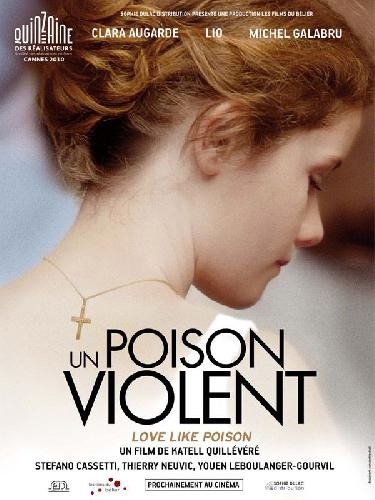

Cet été, plus rien ne sera comme avant pour Anna, quatorze ans. Fraichement rentrée de l'internat, elle découvre que son père a quitté le domicile conjugal. Sa mère, effondrée, trouve quelque réconfort auprès du jeune prêtre du village breton qui ne la rend pas insensible. Quant à Anna, la consolation, c'est son mécréant de grand-père qui la lui procure. Anna prépare pieusement sa confirmation qui constitue la prochaine étape de sa foi catholique. Mais surgit Pierre qui fait chavirer le cœur de l'adolescente. Déboussolée par ses déboires familiaux et sentimentaux, Anna se met à fréquenter les enterrements. Ses croyances religieuses sont d'autant plus ébranlées que le regard des autres sur son corps en pleine puberté change. Pierre éprouve un désir ardent pour Anna, loin d'être insensible, tandis que sa mère, succombant à la crise de la quarantaine, la jalouse. C'est au prêtre qu'il reviendra de palier l'absence du père et tentera de prodiguer ses meilleurs conseils pour qu'Anna reste dans le droit chemin...

Cet été, plus rien ne sera comme avant pour Anna, quatorze ans. Fraichement rentrée de l'internat, elle découvre que son père a quitté le domicile conjugal. Sa mère, effondrée, trouve quelque réconfort auprès du jeune prêtre du village breton qui ne la rend pas insensible. Quant à Anna, la consolation, c'est son mécréant de grand-père qui la lui procure. Anna prépare pieusement sa confirmation qui constitue la prochaine étape de sa foi catholique. Mais surgit Pierre qui fait chavirer le cœur de l'adolescente. Déboussolée par ses déboires familiaux et sentimentaux, Anna se met à fréquenter les enterrements. Ses croyances religieuses sont d'autant plus ébranlées que le regard des autres sur son corps en pleine puberté change. Pierre éprouve un désir ardent pour Anna, loin d'être insensible, tandis que sa mère, succombant à la crise de la quarantaine, la jalouse. C'est au prêtre qu'il reviendra de palier l'absence du père et tentera de prodiguer ses meilleurs conseils pour qu'Anna reste dans le droit chemin...

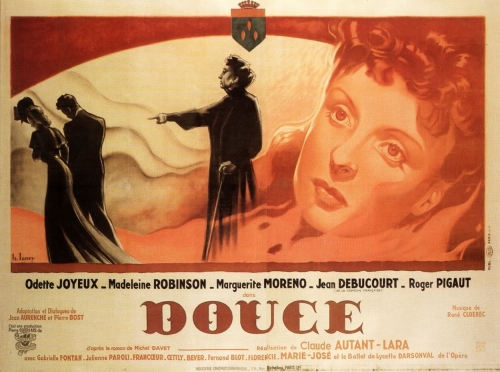

Paris est occupée par les armées du Reich en cette année 1943. La pénurie d'essence, sévissant en France, réduit à l'inactivité le chauffeur de taxi Marcel Martin. Le chauffeur survit en transportant clandestinement des colis destinés à l'alimentation du marché noir. L'activité n'est pas sans risque et Martin apprend que son compère vient d'être arrêté par la police. Il lui faut le remplacer au plus vite. Dans un bistrot, Martin fait la connaissance impromptue de Grandgil, qu'il prend pour un plâtrier, qui acceptera d'entreprendre la traversée de Paris. Le duo se rend chez Jambier, épicier de la rue Poliveau. L'épicier les charge de convoyer un cochon réparti dans quatre valises dans une boucherie de la rue Lepic. Six kilomètres périlleux au cours desquels toutes les péripéties peuvent se produire. A plus forte raison lorsque le nouvel acolyte Grandgil se révèle vite incontrôlable...

Paris est occupée par les armées du Reich en cette année 1943. La pénurie d'essence, sévissant en France, réduit à l'inactivité le chauffeur de taxi Marcel Martin. Le chauffeur survit en transportant clandestinement des colis destinés à l'alimentation du marché noir. L'activité n'est pas sans risque et Martin apprend que son compère vient d'être arrêté par la police. Il lui faut le remplacer au plus vite. Dans un bistrot, Martin fait la connaissance impromptue de Grandgil, qu'il prend pour un plâtrier, qui acceptera d'entreprendre la traversée de Paris. Le duo se rend chez Jambier, épicier de la rue Poliveau. L'épicier les charge de convoyer un cochon réparti dans quatre valises dans une boucherie de la rue Lepic. Six kilomètres périlleux au cours desquels toutes les péripéties peuvent se produire. A plus forte raison lorsque le nouvel acolyte Grandgil se révèle vite incontrôlable...

Cette industrie artistique a aidé à comprendre (même si elle a parfois caricaturé ou recyclé) la beauté du monde ancien, tellurique et agricole qui allait disparaître. Le cinéma japonais est magnifique dans ce sens jusqu’au début des années soixante. Et donc l’objet de ce livre est de pousser la jeunesse à redécouvrir l’esprit de la Genèse, la nature, les animaux, les cycles, les hauts faits, les voyages et les grandes aventures initiatiques. Les romains, dit déjà Juvénal dans ses Satires, connurent le même problème, les enfants ne croyant même plus aux enfers ! C’est un livre sur la poésie de la vie et des images qui nous aident à l’affronter aux temps de l’existence zombie et postmoderne.

Cette industrie artistique a aidé à comprendre (même si elle a parfois caricaturé ou recyclé) la beauté du monde ancien, tellurique et agricole qui allait disparaître. Le cinéma japonais est magnifique dans ce sens jusqu’au début des années soixante. Et donc l’objet de ce livre est de pousser la jeunesse à redécouvrir l’esprit de la Genèse, la nature, les animaux, les cycles, les hauts faits, les voyages et les grandes aventures initiatiques. Les romains, dit déjà Juvénal dans ses Satires, connurent le même problème, les enfants ne croyant même plus aux enfers ! C’est un livre sur la poésie de la vie et des images qui nous aident à l’affronter aux temps de l’existence zombie et postmoderne.

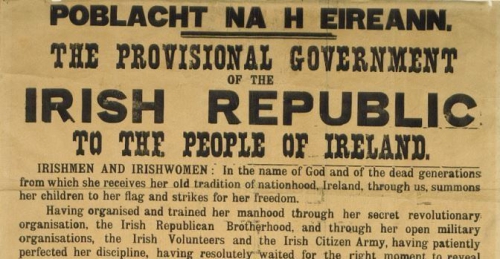

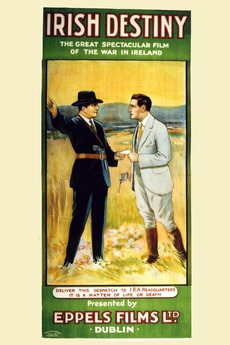

En 1919, la lutte pour l'indépendance de l'Irlande vient de débuter. Les sombres Black and Tans poursuivent inlassablement les rebelles indépendantistes. Le petit village de Clonmore est l'un des théâtres d'opération. Volontaire républicain, Denis O'Hara apprend au cours de la descente que la police investira le lieu d'une réunion secrète, qui doit se tenir non loin de Dublin, afin de discuter des actions à mener. Afin de déjouer l'arrestation de chacun, O'Hara tente de prévenir ses camarades mais est touché par une balle etbbientôt appréhendé. Son arrestation le fait échouer dans sa tentative. O'Hara est emprisonné à Kildare. Sans nouvelle du jeune homme, la famille du prisonnier le croit mort. Sa mère perd la vue sous le choc de la nouvelle tandis que sa fiancée Moira est enlevée par Gilbert Beecher, traitre acquis aux loyalistes. Le jeune O'Hara parvient néanmoins à s'échapper et regagner son village...

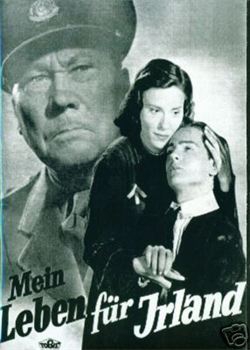

En 1919, la lutte pour l'indépendance de l'Irlande vient de débuter. Les sombres Black and Tans poursuivent inlassablement les rebelles indépendantistes. Le petit village de Clonmore est l'un des théâtres d'opération. Volontaire républicain, Denis O'Hara apprend au cours de la descente que la police investira le lieu d'une réunion secrète, qui doit se tenir non loin de Dublin, afin de discuter des actions à mener. Afin de déjouer l'arrestation de chacun, O'Hara tente de prévenir ses camarades mais est touché par une balle etbbientôt appréhendé. Son arrestation le fait échouer dans sa tentative. O'Hara est emprisonné à Kildare. Sans nouvelle du jeune homme, la famille du prisonnier le croit mort. Sa mère perd la vue sous le choc de la nouvelle tandis que sa fiancée Moira est enlevée par Gilbert Beecher, traitre acquis aux loyalistes. Le jeune O'Hara parvient néanmoins à s'échapper et regagner son village... Dublin en 1903, Michael O'Brien est capturé. L'activiste indépendantiste est suspecté d'un attentat meurtrier sur des policiers de Sa Majesté. La justice condamne le jeune O'Brien à mort après une parodie de procès. Pendant sa détention, sa fiancée enceinte Maeve Fleming le visite en prison et obtient l'autorisation de l'épouser avant qu'il ne soit pendu. O'Brien lui remet une croix d'argent qu'arborent les nationalistes irlandais et sur laquelle sont gravés les mots "Ma vie" et "Irlande". Puisse cette croix revenir un jour au fils qu'O'Brien ne verra jamais... 1921, O'Brien n'aura effectivement jamais connu son fils qui passe cette année-là son baccalauréat dans un collège anglais. Sa condition de fils d'un rebelle lui a imposé une éducation spécifique par l'occupant sous la férule de Sir George Baverly qui veut en faire un parfait Britannique. Ainsi sont éduqués les mauvais Irlandais comme Michael Jr. Il se peut qu'il en faille plus qu'un conditionnement sous haute surveillance pour transformer un fils de rebelle en fidèle sujet de la Couronne...

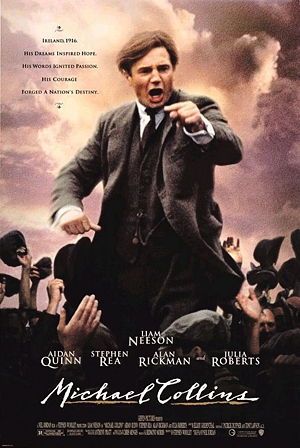

Dublin en 1903, Michael O'Brien est capturé. L'activiste indépendantiste est suspecté d'un attentat meurtrier sur des policiers de Sa Majesté. La justice condamne le jeune O'Brien à mort après une parodie de procès. Pendant sa détention, sa fiancée enceinte Maeve Fleming le visite en prison et obtient l'autorisation de l'épouser avant qu'il ne soit pendu. O'Brien lui remet une croix d'argent qu'arborent les nationalistes irlandais et sur laquelle sont gravés les mots "Ma vie" et "Irlande". Puisse cette croix revenir un jour au fils qu'O'Brien ne verra jamais... 1921, O'Brien n'aura effectivement jamais connu son fils qui passe cette année-là son baccalauréat dans un collège anglais. Sa condition de fils d'un rebelle lui a imposé une éducation spécifique par l'occupant sous la férule de Sir George Baverly qui veut en faire un parfait Britannique. Ainsi sont éduqués les mauvais Irlandais comme Michael Jr. Il se peut qu'il en faille plus qu'un conditionnement sous haute surveillance pour transformer un fils de rebelle en fidèle sujet de la Couronne... Pâques 1916, l'atmosphère est lourde dans la cité dublinoise. Chacun sent bien que des événements vont se produire. Si la rébellion d'une poignée d'insoumis irlandais éclate bien, l'issue des combats ne laisse aucun doute tant la supériorité technique des troupes anglaises est remarquable. Nombre de patriotes irlandais sont tués dans les combats. Beaucoup d'autres sont arrêtés, tel Eamon De Valera, président du Sinn Fein. On fusille des prisonniers parmi lesquels le révolutionnaire national-syndicaliste Connolly. L'insurrection est noyée dans le sang et provoque une détermination infaillible chez les survivants. Parmi les jeunes insurgés à avoir échappé à la mort, Michael Collins se jure que 1916 constituera le dernier échec des indépendantistes. Face à un ennemi supérieur en armes, la surprise doit-elle prévaloir. Aussi, la priorité est-elle l'élimination des espions. Avec l'aide de son fidèle ami Harry Boland et l'appui d'un informateur anglais, Collins devient le héraut républicain, entreprend la neutralisation des traitres et prépare une véritable stratégie de harcèlement militaire qui porte ses fruits. Le traité de 1921 accorde l'indépendance à la majeure partie de l'île. L'Ulster reste sous domination britannique, faisant se déchirer la famille républicaine...

Pâques 1916, l'atmosphère est lourde dans la cité dublinoise. Chacun sent bien que des événements vont se produire. Si la rébellion d'une poignée d'insoumis irlandais éclate bien, l'issue des combats ne laisse aucun doute tant la supériorité technique des troupes anglaises est remarquable. Nombre de patriotes irlandais sont tués dans les combats. Beaucoup d'autres sont arrêtés, tel Eamon De Valera, président du Sinn Fein. On fusille des prisonniers parmi lesquels le révolutionnaire national-syndicaliste Connolly. L'insurrection est noyée dans le sang et provoque une détermination infaillible chez les survivants. Parmi les jeunes insurgés à avoir échappé à la mort, Michael Collins se jure que 1916 constituera le dernier échec des indépendantistes. Face à un ennemi supérieur en armes, la surprise doit-elle prévaloir. Aussi, la priorité est-elle l'élimination des espions. Avec l'aide de son fidèle ami Harry Boland et l'appui d'un informateur anglais, Collins devient le héraut républicain, entreprend la neutralisation des traitres et prépare une véritable stratégie de harcèlement militaire qui porte ses fruits. Le traité de 1921 accorde l'indépendance à la majeure partie de l'île. L'Ulster reste sous domination britannique, faisant se déchirer la famille républicaine...

Pâques 1916 en Irlande. Les troubles agitent Dublin. L'insurrection..., Nora Clitheroe aimerait s'en tenir la plus éloignée possible. Mais voilà..., son époux Jack vient d'être nommé par le général Connolly commandant d'une unité. L'époux doit prendre immédiatement ses fonctions. Les dirigeants du Sinn Fein viennent de proclamer l'indépendance. Une indicible peur envahit l'épouse lorsqu'elle apprend que l'homme qu'elle aime éperdument reçoit l'ordre d'investir le bâtiment des Postes. Les rebelles possèdent l'avantage de la surprise et se battent vaillamment. Mais les nombreuses forces loyalistes écrasent sans difficultés la hardiesse des volontaires irlandais. Poursuivi sur les toits de la cité, Jack peine à retrouver Nora tout en continuant de tirer ses cartouches. Son amour pour Nora ne le fera guère abandonner la lutte armée...

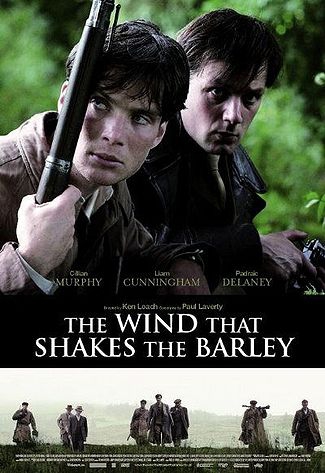

Pâques 1916 en Irlande. Les troubles agitent Dublin. L'insurrection..., Nora Clitheroe aimerait s'en tenir la plus éloignée possible. Mais voilà..., son époux Jack vient d'être nommé par le général Connolly commandant d'une unité. L'époux doit prendre immédiatement ses fonctions. Les dirigeants du Sinn Fein viennent de proclamer l'indépendance. Une indicible peur envahit l'épouse lorsqu'elle apprend que l'homme qu'elle aime éperdument reçoit l'ordre d'investir le bâtiment des Postes. Les rebelles possèdent l'avantage de la surprise et se battent vaillamment. Mais les nombreuses forces loyalistes écrasent sans difficultés la hardiesse des volontaires irlandais. Poursuivi sur les toits de la cité, Jack peine à retrouver Nora tout en continuant de tirer ses cartouches. Son amour pour Nora ne le fera guère abandonner la lutte armée... Les années 1920 en Irlande. Des bateaux entiers déversent leur flot de Black and Tans pour mâter les rebelles qui poursuivent la lutte pour l'indépendance après l'échec de l'insurrection de Pâques 1916. Les exactions sont nombreuses et la répression britannique impitoyable. A l'issue d'un match de hurling dans le comté de Cork, Damien O'Donovan voit son ami Micheál Ó Súilleabháin sommairement exécuté sous ses yeux. Malgré quelques hésitations, Damien plaque la jeune carrière de médecin qu'il devait débuter dans l'un des plus prestigieux hôpitaux londoniens pour rejoindre son frère Teddy, commandant de la brigade locale de l'I.R.A. Dans tous les comtés, des paysans rejoignent les rangs des volontaires républicains et bouter l'Anglais hors de l'île. Au prix de leur sang, et d'indicibles tourments, les volontaires de l'I.R.A. changeront le cours de l'Histoire...

Les années 1920 en Irlande. Des bateaux entiers déversent leur flot de Black and Tans pour mâter les rebelles qui poursuivent la lutte pour l'indépendance après l'échec de l'insurrection de Pâques 1916. Les exactions sont nombreuses et la répression britannique impitoyable. A l'issue d'un match de hurling dans le comté de Cork, Damien O'Donovan voit son ami Micheál Ó Súilleabháin sommairement exécuté sous ses yeux. Malgré quelques hésitations, Damien plaque la jeune carrière de médecin qu'il devait débuter dans l'un des plus prestigieux hôpitaux londoniens pour rejoindre son frère Teddy, commandant de la brigade locale de l'I.R.A. Dans tous les comtés, des paysans rejoignent les rangs des volontaires républicains et bouter l'Anglais hors de l'île. Au prix de leur sang, et d'indicibles tourments, les volontaires de l'I.R.A. changeront le cours de l'Histoire...

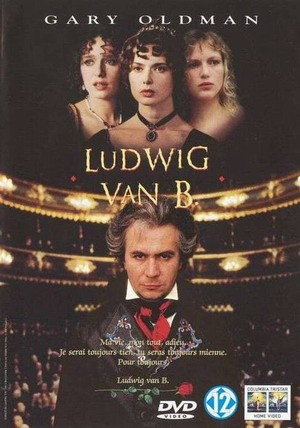

26 mars 1827, le grand Beethoven meurt à Vienne. Son secrétaire et homme de confiance Anton Schindler s'apprête à régler la succession du maître lorsqu'il découvre un testament annulant et remplaçant les actes précédents. Dans ce nouveau manuscrit, le musicien exprime sa volonté de léguer tous ses biens et sa fortune à son Immortelle bien-aimée. Malgré la vive opposition de la famille du compositeur, Schindler part à la recherche de la muse qui se cache derrière cette mystérieuse identité. La comtesse Giuliana Guicciardi, Joanna et la comtesse Anna Maria Erdody, chaque femme qui a partagé la vie de Beethoven évoque ses souvenirs avec le génie allemand...

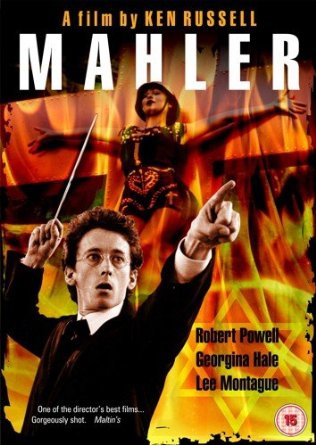

26 mars 1827, le grand Beethoven meurt à Vienne. Son secrétaire et homme de confiance Anton Schindler s'apprête à régler la succession du maître lorsqu'il découvre un testament annulant et remplaçant les actes précédents. Dans ce nouveau manuscrit, le musicien exprime sa volonté de léguer tous ses biens et sa fortune à son Immortelle bien-aimée. Malgré la vive opposition de la famille du compositeur, Schindler part à la recherche de la muse qui se cache derrière cette mystérieuse identité. La comtesse Giuliana Guicciardi, Joanna et la comtesse Anna Maria Erdody, chaque femme qui a partagé la vie de Beethoven évoque ses souvenirs avec le génie allemand... 1911, Gustav Mahler rentre de voyage et regagne Vienne. Rongé par la maladie, le compositeur autrichien ignore encore qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre ici-bas. Sombrant dans une profonde mélancolie, Mahler se remémore, au cours de son voyage, les étapes importantes de sa vie parfois fantasmée. De religion juive, l'enfance de Mahler s'est heurtée au fort antisémitisme de la société viennoise qui contraint une future conversion au Christianisme, seule possibilité de faciliter son ascension et la direction de l'orchestre de Vienne. Les drames familiaux ont également forgé la vie de l'apostat. La violence de son père à l'encontre de sa mère, le suicide de son frère et la mort prématurée de la fille qu'il eut avec Alma, son épouse, sont autant d'évènements qui constituent de douloureuses cicatrices...

1911, Gustav Mahler rentre de voyage et regagne Vienne. Rongé par la maladie, le compositeur autrichien ignore encore qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre ici-bas. Sombrant dans une profonde mélancolie, Mahler se remémore, au cours de son voyage, les étapes importantes de sa vie parfois fantasmée. De religion juive, l'enfance de Mahler s'est heurtée au fort antisémitisme de la société viennoise qui contraint une future conversion au Christianisme, seule possibilité de faciliter son ascension et la direction de l'orchestre de Vienne. Les drames familiaux ont également forgé la vie de l'apostat. La violence de son père à l'encontre de sa mère, le suicide de son frère et la mort prématurée de la fille qu'il eut avec Alma, son épouse, sont autant d'évènements qui constituent de douloureuses cicatrices...

L'année 1801, Beethoven tombe fou amoureux à Vienne d'une jeune et jolie italienne, la comtesse Guicciardi qui compte parmi ses élèves attentives. La comtesse deviendra sa muse bien qu'elle ne ressen pour lui qu'une grande amitié, empreinte d'une forte admiration. L'élève italienne annonce son vœu de mariage avec le comte Gallenberg. Profondément meurtri, le compositeur s'enfuit tandis que l'orage se déchaîne. Lé génie se rend compte que la surdité le gagne. Thérèse de Brunswick, cousine de la comtesse, prend bientôt la place de Giulietadans le cœur éploré de Beethoven. Sans aucune concertation machiavélique, Giulieta se rend compte de l'échec inévitable de son mariage et entreprend de se rapprocher de son mentor tandis que Thérèse devine la nature inextinguible des sentiments de Beethoven envers la comtesse. Thérèse aussi ne demeurera qu'une amie et Beethoven un génie solitaire...

L'année 1801, Beethoven tombe fou amoureux à Vienne d'une jeune et jolie italienne, la comtesse Guicciardi qui compte parmi ses élèves attentives. La comtesse deviendra sa muse bien qu'elle ne ressen pour lui qu'une grande amitié, empreinte d'une forte admiration. L'élève italienne annonce son vœu de mariage avec le comte Gallenberg. Profondément meurtri, le compositeur s'enfuit tandis que l'orage se déchaîne. Lé génie se rend compte que la surdité le gagne. Thérèse de Brunswick, cousine de la comtesse, prend bientôt la place de Giulietadans le cœur éploré de Beethoven. Sans aucune concertation machiavélique, Giulieta se rend compte de l'échec inévitable de son mariage et entreprend de se rapprocher de son mentor tandis que Thérèse devine la nature inextinguible des sentiments de Beethoven envers la comtesse. Thérèse aussi ne demeurera qu'une amie et Beethoven un génie solitaire...

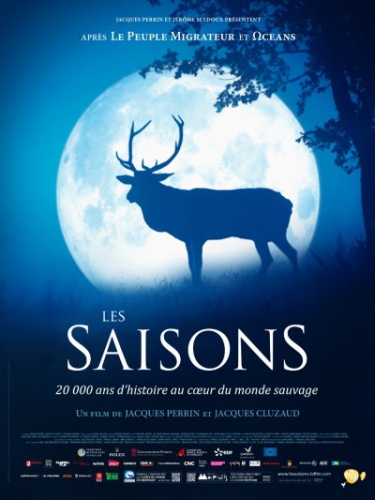

Procédant par touches impressionnistes, par une beauté visuelle, tout autant que sonore, « Les Saisons » se place dans le sillage de l'émerveillement permanent, de l'apologie de la beauté de notre nature. Grâce à une véritable prouesse technique, nous approchons au plus près des habitants de nos forêts, les voyant naître, grandir, mourir... A tel point que nous nous identifions aux cerfs, loups, lynx, ours, renards, sangliers et autres multiples espèces d'oiseaux qui constituent la diversité de notre faune, autant d'animaux qui font le bonheur des lecteurs de « La Salamandre » et de « La Hulotte ». Sans parler de la beauté des éléments (pluie, neige, vent, orage, aurore, crépuscule, nuit, pleine lune, etc.). Le film réussit également à nous montrer l'apparition des hommes au cœur de cette nature par petites touches comme si nous n'étions pas l'élément central de cette nature, mais l'un des hôtes.

Procédant par touches impressionnistes, par une beauté visuelle, tout autant que sonore, « Les Saisons » se place dans le sillage de l'émerveillement permanent, de l'apologie de la beauté de notre nature. Grâce à une véritable prouesse technique, nous approchons au plus près des habitants de nos forêts, les voyant naître, grandir, mourir... A tel point que nous nous identifions aux cerfs, loups, lynx, ours, renards, sangliers et autres multiples espèces d'oiseaux qui constituent la diversité de notre faune, autant d'animaux qui font le bonheur des lecteurs de « La Salamandre » et de « La Hulotte ». Sans parler de la beauté des éléments (pluie, neige, vent, orage, aurore, crépuscule, nuit, pleine lune, etc.). Le film réussit également à nous montrer l'apparition des hommes au cœur de cette nature par petites touches comme si nous n'étions pas l'élément central de cette nature, mais l'un des hôtes.

Le nouveau pouvoir consumériste impose ainsi un conformisme en accord avec l'air du temps utilitariste : la morale, la poésie, la religion, la contemplation, ne sont plus compatibles avec l'impératif catégorique de jouir du temps présent. L'art qui se nourrit des passions humaines les plus tragiques et les plus violentes n'a plus sa place dans un monde soumis aux stéréotypes médiatiques et aux discours officiels. À quoi servent encore des livres qui transmettent une représentation d'un monde passé dans une société exclusivement tournée sur elle-même ?

Le nouveau pouvoir consumériste impose ainsi un conformisme en accord avec l'air du temps utilitariste : la morale, la poésie, la religion, la contemplation, ne sont plus compatibles avec l'impératif catégorique de jouir du temps présent. L'art qui se nourrit des passions humaines les plus tragiques et les plus violentes n'a plus sa place dans un monde soumis aux stéréotypes médiatiques et aux discours officiels. À quoi servent encore des livres qui transmettent une représentation d'un monde passé dans une société exclusivement tournée sur elle-même ?

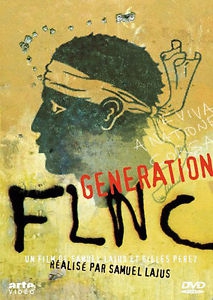

Eté 1975 sur l'Ile de beauté, Edmond a finalement choisi entre la canne à pêche et le fusil. Dès l'année suivante, différents groupuscules unissent leurs forces et créent le Front de Libération Nationale Corse et célèbrera joyeusement sa naissance par une spectaculaire nuit bleue. Le sigle F.L.N.C. se popularise très rapidement au-delà des côtes corses et inquiète fortement les services français. Les nombreuses arrestations et mises en détention n'entament en rien la progression de l'idée nationaliste en Corse. Aussi, est-il inconcevable de ne pas attribuer au Front les avancées des revendications corses. Si la lutte armée contre le trafic de drogue divise la population, tous les Corses, à l'exception de certains propriétaires fonciers peu regardants, approuvent le plasticage des résidences construites sur le littoral, afin que la Corse ne devienne pas la Costa del Sol. Pourtant, les tensions grandissent et les nationalistes s'engluent dans les affaires jusqu'à l'assassinat du préfet Erignac qui consomme un certain divorce entre partisans de la lutte armée et peuple corse.

Eté 1975 sur l'Ile de beauté, Edmond a finalement choisi entre la canne à pêche et le fusil. Dès l'année suivante, différents groupuscules unissent leurs forces et créent le Front de Libération Nationale Corse et célèbrera joyeusement sa naissance par une spectaculaire nuit bleue. Le sigle F.L.N.C. se popularise très rapidement au-delà des côtes corses et inquiète fortement les services français. Les nombreuses arrestations et mises en détention n'entament en rien la progression de l'idée nationaliste en Corse. Aussi, est-il inconcevable de ne pas attribuer au Front les avancées des revendications corses. Si la lutte armée contre le trafic de drogue divise la population, tous les Corses, à l'exception de certains propriétaires fonciers peu regardants, approuvent le plasticage des résidences construites sur le littoral, afin que la Corse ne devienne pas la Costa del Sol. Pourtant, les tensions grandissent et les nationalistes s'engluent dans les affaires jusqu'à l'assassinat du préfet Erignac qui consomme un certain divorce entre partisans de la lutte armée et peuple corse.

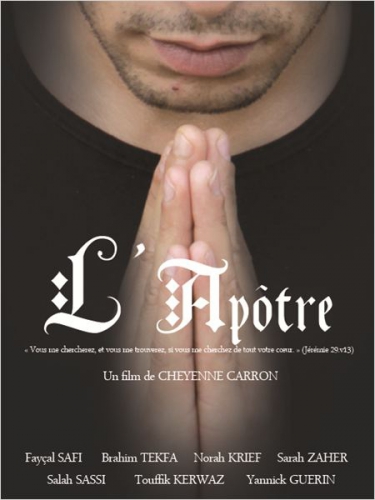

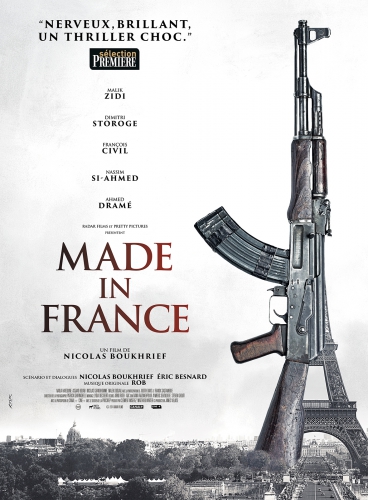

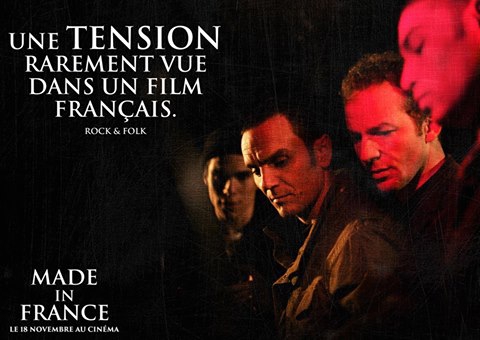

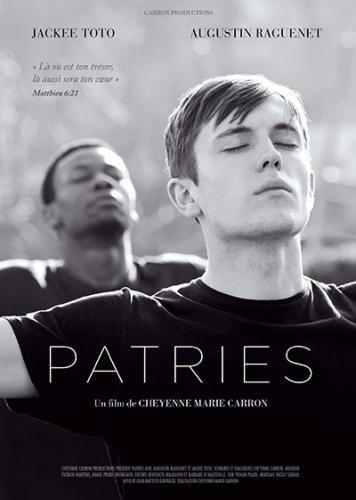

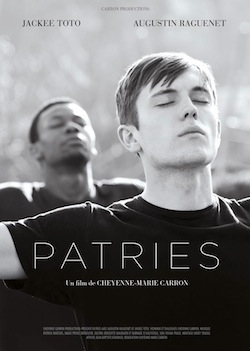

La bataille des régionales aura pour enjeu important la question des subventions attribuées au secteur culturel, là où la droite, suivie de la gauche, sont intervenues pour largement subventionner nombre d’associations dont la vocation consiste à détruire les structures traditionnelles, culturelles et artistiques de notre pays au détriment de créateurs, artistes, écrivains, cinéastes, revues, groupements de préservation de nos racines et traditions qui constituent les fondements même de notre avenir. Cheyenne-Marie Carron est, parmi de nombreux autres, l’exemple vivant de cette injustice et de ces dysfonctionnements.

La bataille des régionales aura pour enjeu important la question des subventions attribuées au secteur culturel, là où la droite, suivie de la gauche, sont intervenues pour largement subventionner nombre d’associations dont la vocation consiste à détruire les structures traditionnelles, culturelles et artistiques de notre pays au détriment de créateurs, artistes, écrivains, cinéastes, revues, groupements de préservation de nos racines et traditions qui constituent les fondements même de notre avenir. Cheyenne-Marie Carron est, parmi de nombreux autres, l’exemple vivant de cette injustice et de ces dysfonctionnements.