Ancien de la Gauche socialiste, l’aile gauchiste du PS alors animée par Jean-Luc Mélenchon et Julien Dray, l’inspirateur putatif de la série, Éric Benzekri a travaillé entre 2000 et 2002 au cabinet du ministre délégué à l’Enseignement professionnelle Mélenchon. L’intrigue n’est pas neutre; elle est même lourdement connoté d’autant que les épisodes charrient tous les poncifs, clichés et obsessions politiques de la gauche sociétaliste.

Une histoire réaliste

Chaque saison de Baron noir compte huit épisodes d’une durée de cinquante-cinq minutes. La première saison sort en février 2016. Tournée en 2015, elle chronique de façon métaphorique la calamiteuse présidence de François « Flamby » Hollande et colle à l’actualité politicienne. La vedette éponyme de la série, Philippe Rickwaert (interprété par Kad Merad bien connu pour son rôle dans Bienvenue chez les Cht’is en 2008), est le député – maire PS de Dunkerque. il conseille le candidat socialiste à la présidentielle, Francis Laugier (Niels Arestrup), contre le président de droite sortant, Jean-Marc Auzanet (Michel Voïta). Rickwaert espère recevoir en guise de récompense le poste de Premier secrétaire du PS. Or, pour financer la campagne de Laugier aux primaires, il a dû puiser dans les caisses de l’office municipal des HLM de sa commune. La police judiciaire va perquisitionner les bureaux de cet office et interroger les responsables dont le trésorier, le jeune syndicaliste Joël Donfront (Oscar Copp) qui se suicide. Le téléspectateur apprend bientôt que l’argent détourné a en fait servi au dédommagement de l’ancienne épouse de Laugier dans le cadre d’une procédure de divorce houleuse.

Voulant donner un cadre réaliste à la série, les auteurs de la série ont invité divers journalistes politiques et présentateurs de journaux télévisés (Edwy Plenel, Laurent Delahousse, Léa Salamé, Anne-Sophie Lapix, Ruth Elkrief, etc.) à jouer leur propre rôle. Scénaristes et producteurs ont aussi choisi de nommer l’ensemble des partis politiques français. La série évoque le PS, Les Républicains (LR), le FN – RN, les Verts, le PCF. En revanche, pas de MoDem, seulement des « centristes ». Cependant, outre l’oubli (volontaire ?) de la formation de François Bayrou et d’autres groupuscules centristes (UDI, Agir, Mouvement radical libéral), les créateurs ont pris soin de remplacer La France insoumise par un Debout le peuple beaucoup plus emblématique. Faut-il y voir la crainte d’un éventuel procès ou bien de montrer en creux le caractère hétéroclite, hyper-politisé et chaotique des Insoumis ?

Élu président de la République, Francis Laugier dont la posture rappelle celle de François Mitterrand, refuse finalement de céder Solférino à Rickwaert qu’il estime incontrôlable. Il lui préfère sa conseillère spéciale Amélie Dorendeu (Anna Mouglalis). Jamais élue, énarque brillante et issue de la haute-bourgeoisie, Dorendeu a travaillé à la Commission dite européenne à Bruxelles. Laugier entend même éliminer Rickwaert dans sa circonscription dunkerquoise en lui opposant une candidature Verte appuyée par les communistes locaux. Comprenant la manœuvre, Rickwaert met alors toute son énergie à garder son siège à partir duquel il agit en « frondeur principal ». Il organise des tractages massifs et demande à ses militants dévoués de retirer des boîtes aux lettres les tracts du candidat officiel de la nouvelle majorité présidentielle. Craignant même la défaite, le « Baron noir » envisage de monter un raid contre un bureau de vote afin d’invalider une éventuelle défaite qu’il imputera à des nervis d’« extrême droite ».

Sur la pression de son assistant parlementaire, un proto-Manuel Valls, Cyril Belsan (Hugo Becker), Rickwaert renonce à ce projet. Il se tourne néanmoins vers un malfrat de troisième zone, Gérard Balleroy (Michel Muller), avec lequel il commet quelques combines afin que ce dernier et ses hommes de main perturbent le vote. Baron noir confirme ainsi d’une manière implicite la diabolisation de l’Opposition nationale, populaire, sociale, identitaire et européenne. Certes, la série n’évoque pas les milices socialistes voulues par François Mitterrand et Gaston Defferre au lendemain du 10 mai 1981. Mais…

Dans les bas-fonds de Solférino

Souhaitant disposer de l’équivalent socialiste des barbouzes gaullistes du SAC gaulliste, François Mitterrand encourage le contact en 1981 avec certains cadres d’Action directe. Aurélien Dubuisson interroge entre février 2014 et octobre 2016 des proches du groupe terroriste sous couvert d’anonymat. Une militante rapporte que « Mitterrand nous envoie un mec pour nous proposer de tuer des nazis (1) ». Un autre explique que des conseillers ministériels les rencontrent. Ils leur « proposaient presque l’impunité, ils auraient aimé qu’on leur serve de porte-flingue pour certains trucs, pour certains sales boulots. Sur l’extrême droite, voire d’autres choses. […] Je sais qu’après d’autres groupes ont été contactés. Ça grenouillait pas mal chez les socialos ! (2) » Il résultera de ces approches la constitution de groupes violents qui se manifesteront plus tard contre Jacques Chirac, Édouard Balladur, Nicolas Sarközy et « La Manif pour Tous ». Pensons à la surveillance étroite des locaux de Valeurs actuelles et de son directeur d’alors, Yves de Kerdrel. Baron noir mentionne aussi les connivences entre le pouvoir socialiste et l’extrême gauche, en particulier les disciples de Léon Bronstein. Ayant besoin du vote des trotskystes dans une assemblée générale étudiante, le secrétaire général de l’Élysée de Francis Laugier, Martin Borde (Scali Delpeyrat), téléphone au responsable trotskyste et lui propose de régler les dettes liées à la location du siège national en échange d’une consigne de vote satisfaisante.

La série s’attarde sur la nocivité du cumul des mandats. Faisant souvent la navette en voiture entre Paris et sa circonscription nordiste, Philippe Rickwaert se concentre sur les affaires internes du PS et son action de député. Il délègue la gestion quotidienne de la commune à sa première adjointe, la fidèle Véronique Bosso (Astrid Whettnall) qui préside presque toutes les séances du conseil municipal.

La première saison montre enfin le déclassement politique de Philippe Rickwaert, incarnation du militant de terrain, face à Amélie Dorendeu, la « techno » progressiste éco-féministe sociale-libérale. Commence alors un subtil jeu du chat et de la souris entre eux. D’abord prêt à l’écraser, Rickwaert obtempère aux injonctions présidentielles, se ravise et ordonne à ses partisans de chauffer la salle en faveur de son ancienne concurrente. Il commence à conseiller la novice et devient son amant !

Réélu député, Rickwaert s’oppose au Premier ministre issu de l’aile droite du PS, Laurent Mirmont (Éric Caruso). L’ancien métallurgiste du Nord arrive au Palais-Bourbon en bleu de travail. Fine allusion à 1997 où le député communiste et ancien ouvrier Patrice Carvalho était arrivé dans cette tenue dans l’hémicycle le premier jour de la nouvelle législature de cohabitation. Il profite de l’effervescence autour des lycées professionnels dans les banlieues de l’immigration pour susciter la démission du gouvernement et la nomination à Matignon de Daniel Kahlenberg (Philippe Résimont), l’éternel adversaire de Laugier. En remerciement, Kahlenberg l’impose au ministère du Travail. Contraint de quitter son poste de maire, il empêche toutefois sa première adjointe, Véronique Bosso, de lui succéder. Elle a en effet l’intention de se porter partie civile au nom de la municipalité dans le scandale de l’office HLM. Philippe Rickwaert incite un tiers du conseil municipal à démissionner, ce qui provoque une élection municipale partielle. Il demande dans la foulée à son propre frère, Bruno, de constituer une liste dissidente très populaire. Résultat : la droite ravit Dunkerque.

Habile maître en manipulations et exceptionnel menteur de profession, Philippe Rickwaert lance à sa fille adolescente, Salomé (Lubna Gourion), qui a fait avec ses cousins et des copines une grosse bêtise, qu’il ne supporte pas le mensonge ! Un bien bel exemple de mise à distance entre la personnalité privée et sa personnalité publique…

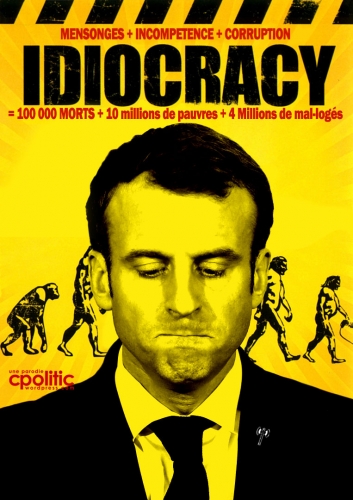

Scènes et illustrations de l’Hexagone macronien

Francis Laugier désire relancer le projet européen. Mais rattrapé par le scandale des HLM de Dunkerque, il n’y arrive pas. Menacé de destitution, il abandonne l’Élysée. Philippe Rickwaert invite Amélie Dorendeu à se présenter à l’élection présidentielle anticipée. Il s’engage en contrepartie à tout révéler au juge d’instruction. Placé en détention provisoire, le « Baron noir » conseille depuis sa cellule la nouvelle candidate socialiste. Il faut ici saluer le flair des scénaristes. Certes, Hollande n’a pas démissionné, mais il ne s’est pas représenté en 2017. Quant à Amélie Dorendeu, gagnant de justesse la présidence de la République au début de la saison 2, face à Lionel Chalon (Patrick Mille) du FN, elle anticipe l’arrivée au pouvoir d’un certain Emmanuel Macron, jamais élu, seulement ministre de l’Économie et ancien secrétaire général-adjoint de l’Élysée.

Sortie en février 2018, la deuxième saison de Baron noir montre le quotidien d’une présidente, qui a fondé un nouveau parti, La France unie (clin d’œil à la campagne mitterrandienne de 1988 ?), et les affres, personnelles et politiques, de Philippe Rickwaert. Condamné à six mois de prison avec sursis et à dix-huit mois d’inéligibilité, lui qui a renoncé par avance à tout appel, il monte une société de conseil politique, se retrouve sur-endetté, ferraille dur avec son banquier et doit vendre sa maison. Il continue cependant à conseiller en secret son ancienne maîtresse tout en parasitant le PS. Dorendeu et Rickwaert se séparent pour des raisons politiques. Sur ses conseils, elle n’utilise plus le 49 – 3 et place à Matignon Alain Chistera (Patrick Rocca) un ancien cacique de Solférino. Le « Baron noir » cherche à rassembler la gauche. Or le non-usage du 49 – 3, amoindri sous la présidence nulle de Sarközy, pulvérise la majorité parlementaire. Fatiguée de ces divisions futiles et stériles, la présidente désigne un nouveau Premier ministre en la personne du centriste Stéphane Thorigny (Pascal Elbé). Celui-ci théorise une France divisée en trois blocs de force à peu près équivalente : deux flancs extrémistes à droite et à gauche et un bloc gouvernemental au centre.

Lasse des avis tordus de son ancien amant, Amélie Dorendeu dissout ensuite l’Assemblée nationale et obtient une majorité absolue grâce à la coalition des sociaux-démocrates, des sociaux-libéraux, des libéraux-sociaux et des libéraux – conservateurs. Elle s’accorde par ailleurs en secret avec le chancelier allemand sur un projet de fusion franco-allemande nommé la « Françallemagne ». Si Berlin cède son mark, Paris consent à partager avec l’Allemagne son siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Un vrai jeu de dupe quand on sait que la nomenklatura outre-Rhin reste aux ordres de Washington, de New-York et de Londres.

À la fin de cette deuxième saison, plus classique et moins « disruptive » que la première, Philippe Rickwaert reste politiquement fragilisé. Certes, il a renoué avec sa fille qui a pourtant renoncé au patronyme paternel. Au terme du dernier épisode, elle retrouve son père qui ne parvient pas à rédiger un livre de mémoire sur une plage de la mer du Nord. Elle lui dit que le chapitre le plus important de sa vie reste à écrire et lui montre un dessin représentant le visage de son père avec en dessous le slogan « Rickwaert président ». L’œil du « Baron noir » pétille de nouveau…

Entre populisme et gauche protestataire…

Diffusée en février 2020, la troisième et dernière saison de Baron noir verse dans la politique-fiction à moins que les scénaristes n’y voient l’avenir politique immédiat de l’Hexagone. Philippe Rickwaert ne cache plus à son entourage son intention de se présenter à la prochaine présidentielle. Son arrogance et sa suffisance agacent Daniel Kahlenberg, toujours patron du PS. Par ailleurs, les enquêtes qualitatives d’opinion lui indiquent une notoriété négative. Il se rend chez Naïma Meziani (Rachida Brakni), ancienne consultante politique brillante désormais reconvertie dans le conseil aux people. Ses conclusions le bouleversent. Contrairement à ce qu’imaginent Kahlenberg et les autres pontes du PS, ce n’est pas Philippe Rickwaert qui va détruire la « Vieille Maison », mais le PS qui risque de le tuer. L’ancien député de Dunkerque assiste par ailleurs à la montée en puissance du mouvement de Michel Vidal (la posture fictive de Jean-Luc Mélenchon jouée par un grandiose François Morel), Debout le peuple.

Ancien du PS, Michel Vidal a déjà accueilli Aurore Dupraz (Constance Dollé), député de Seine – Saint-Denis et meneuse de la gauche du PS. Refusant de travailler avec le centre, Véronique Bosso quitte son poste de conseillère à l’Élysée et rejoint elle aussi Debout le peuple. Tête de liste du mouvement aux régionales dans les Hauts-de-France, elle facilite une discussion entre Philippe Rickwaert qui cherche encore à s’emparer du PS, et Michel Vidal. Le « Baron noir » décide de rejoindre la gauche radicale malgré de notables désaccords avec son principal responsable qui ne croit plus à l’union de la gauche.

Fatiguée par la susceptibilité épidermique de son Premier ministre centriste, Amélie Dorendeu le remplace par son très fidèle secrétaire général à l’Élysée, Martin Borde. La situation politique se tend. Hostile à une loi qui légalise l’euthanasie, le député LR des Yvelines, Corinne Alba (Gaëlle Lebert), accepte la chouquette offerte par Lionel Chalon. Ce dernier, bien qu’en large avance au soir du premier tour des régionales, renonce à la tête de liste en PACA au profit du candidat LR à la condition expresse que fusionnent les deux listes.

Soucieuse de redynamiser son quinquennat, le présidente, de plus en plus décriée et impopulaire, choisit de réviser la constitution en proposant par référendum la suppression de l’élection du président de la République au suffrage universel direct. Une bévue gigantesque du nouveau Premier ministre entraîne Les Républicains à prôner le non à l’instar du RN. Les scénaristes n’apprécient pas le caractère présidentiel de la Ve République. À côté de cette réforme incroyable, ils proposent la suppression du 49–3 et de l’article 16, soit revenir aux délices mortifères des IIIe et IVe Républiques alors qu’il faudrait plutôt se diriger vers un État consulaire français.

Soucieuse de redynamiser son quinquennat, le présidente, de plus en plus décriée et impopulaire, choisit de réviser la constitution en proposant par référendum la suppression de l’élection du président de la République au suffrage universel direct. Une bévue gigantesque du nouveau Premier ministre entraîne Les Républicains à prôner le non à l’instar du RN. Les scénaristes n’apprécient pas le caractère présidentiel de la Ve République. À côté de cette réforme incroyable, ils proposent la suppression du 49–3 et de l’article 16, soit revenir aux délices mortifères des IIIe et IVe Républiques alors qu’il faudrait plutôt se diriger vers un État consulaire français.

L’initiative présidentielle fracture nettement Debout le peuple. Si Michel Vidal défend un non vibrant, Philippe Rickwaert et Aurore Dupraz se prononcent pour un oui « de gauche ». Une partie des camarades vidalistes accuse le « Baron noir » d’agir en accord avec la présidente. Le scénario lui donne bien sûr le beau rôle. Lors d’un débat public avec Michel Vidal arbitré par Véronique Bosso sur le référendum, l’ancien élu dunkerquois retourne un public à l’origine largement hostile.

Le non l’emporte de peu. Les études indiquent que le oui est majoritaire à gauche, ce qui rend Philippe Rickwaert incontournable. Sur le conseil de Naïma Meziani avec qui il se marie, il invite à leurs noces tous les responsables de la gauche et des Verts. On est surpris que toutes ces personnalités de gauche vivent dans de spacieux appartements ou dans de coquettes maisons pavillonnaires en banlieue résidentielle. Le plus rigolo reste la scène où, le jour de son mariage, Philippe Rickwaert présente à Michel Vidal son père, ancien syndicaliste révolutionnaire. Tous trois entonnent, le poing gauche levé, L’appel du Komintern, un vieux chant bolchevik (3), vite repris par une assistance endimanchée dans le jardin d’un luxueux manoir… La gauche semble ne pas connaître l’esprit de sacrifice matériel. Pour preuve tangible, le chef de Podemos, Pablo Iglesias, deuxième vice-président du gouvernement espagnol du très détestable Pedro Sanchez, et sa compagne, Irene Montero, actuel ministre espagnol de l’Égalité dans le même gouvernement (népotisme ?), n’ont-ils pas acquis une villa cossue dans une banlieue aisée de Madrid à Galapagar ? Même supposée révolutionnaire, la gauche raffole toujours du caviar et du champagne. Le réveil végan et prohibitionniste sera rude pour elle et sa délicate « Conscience »…

Une figure anti-Système

La victoire étriquée du non au référendum a pour cause l’émergence inattendue d’un troisième larron porté par les réseaux sociaux et Internet : Christophe Mercier. Via des interventions filmées et diffusées en ligne, ce professeur de SVT appelle les électeurs à refuser le choix binaire et à mettre au contraire un bulletin nul favorable au tirage au sort. Ce sont d’ailleurs les partisans du non qui se montrent les plus sensibles à ce discours dissident. Christophe Mercier dénonce tout le système politicien, critique les « irresponsables politiques », souhaite la disparition des partis et, en corollaire, la fin des élections remplacées par le tirage au sort. Joué par Frédéric Saurel, le tribun anti-Système présente un faux air de Beppe Grillo jeune, le fondateur du Mouvement Cinq Étoiles en Italie.

Critiquant des jugements iniques qui condamnent à de la prison ferme des citoyens au casier judiciaire vierge qui ont perturbé le dépouillement du référendum, Christophe Mercier annonce sa candidature à la présidence de la République. Assisté de Léandra Tellier (Sarah Stern) qui abandonne un RN maintenant opposé au « Frexit », il démarche les maires pour le parrainer à la présidentielle. Or ceux-ci refusent, car ils craignent des représailles financières de la part de l’intercommunalité, du département, de la région, voire de la préfecture. Christophe Mercier n’hésite pas à filmer à l’insu de son interlocuteur un échange, puis à le publier sur Internet. Amélie Dorendeu ordonne à son Premier ministre de faciliter les parrainages en faveur de ce candidat-surprise.

Les scénaristes de Baron noir ont beau jeu de faire de Christophe Mercier un monomaniaque du tirage au sort. Or introduire cette méthode de sélection politique renouvellerait une vie politique exsangue. Roger de Sizif (4), François Amanrich (5) et Yves Sintomer (6) l’envisagent en complément d’une démocratie plus participative. Le politologue belge flamand David Van Reybrouck soutient pour sa part un renouveau de la démocratie avec des assemblées tirées au sort. Il plaide pour un système bi-représentatif, mélange de démocratie et de clérocratie (7). Le régime macronien a bien imaginé une « Convention citoyenne sur le climat » dont les cent cinquante membres avaient été tirés au sort selon des quotas précis de sexe, de région, d’âge et de profession. Pour sa part, le président du jeune Mouvement national-démocrate, Vincent Vauclin, suggère que le Sénat soit entièrement composé de maires volontaires tirés au sort (8).

Les scénaristes de Baron noir ont beau jeu de faire de Christophe Mercier un monomaniaque du tirage au sort. Or introduire cette méthode de sélection politique renouvellerait une vie politique exsangue. Roger de Sizif (4), François Amanrich (5) et Yves Sintomer (6) l’envisagent en complément d’une démocratie plus participative. Le politologue belge flamand David Van Reybrouck soutient pour sa part un renouveau de la démocratie avec des assemblées tirées au sort. Il plaide pour un système bi-représentatif, mélange de démocratie et de clérocratie (7). Le régime macronien a bien imaginé une « Convention citoyenne sur le climat » dont les cent cinquante membres avaient été tirés au sort selon des quotas précis de sexe, de région, d’âge et de profession. Pour sa part, le président du jeune Mouvement national-démocrate, Vincent Vauclin, suggère que le Sénat soit entièrement composé de maires volontaires tirés au sort (8).

Au soir du premier tour, bien qu’arrivée en tête, Amélie Dorendeu pâtit d’un contre-« 21 avril 2002 ». Christophe Mercier écarte un Lionel Chalon dépité, malgré ses 18 %. Le chantre du tirage au sort reçoit dans la foulée le désistement officiel de Chalon tandis que les jeunes de Debout le peuple s’apprêtent à rallier le nouveau trublion de la République. La révélation par des fuites surgies de la CDU de l’accord secret sur la Françallemagne plombe encore plus la campagne de la présidente sortante. Le « Baron noir » comprend que Christophe Mercier, qui bénéficie de l’aide intéressée d’Aurore Dupraz, risque de l’emporter. Or, il rêvait qu’Amélie Dorendeu réélue le choisisse pour Matignon afin d’y mener une politique sociale-écologique progressiste.

Coup d’État légal

Philippe Rickwaert invite son ancienne maîtresse à se retirer et à faire annuler toute l’élection présidentielle en faisant jouer la clause de l’empêchement d’un candidat. Afin d’inciter le Conseil constitutionnel à constater son empêchement, la présidente Dorendeu fait révéler par son secrétaire général et ancien coordonnateur des services de renseignement, Jacques Lambray (Frédéric Kneip), l’exécution au cours de la saison 2 de trois individus suspectés de terrorisme islamiste par le service Action de la DGSE dans les environs de Courcouronnes sur le sol français. À son corps défendant, Lambray doit décrire au journal de 20 heures une femme fragile, anxieuse, voire un instant légèrement troublée, quand elle donna cet ordre illégal. Après bien des heures de discussion et de tergiversations, les « Sages » prononcent l’empêchement, annule l’élection présidentielle et organisent une nouvelle élection présidentielle. Amélie Dorendeu met un terme immédiat à ses fonctions. Les auteurs de la série condamnent au nom du falot « État de droit » cette triple exécution sommaire décidée au nom de la raison d’État. Les Bisounours sont partout.

Pendant que le président du Sénat devient chef de l’État par intérim, Michel Vidal téléphone à Philippe Rickwaert qui prend ici des airs d’Arnaud Montebourg. Il l’invite à se présenter à la présidence de la République. Candidat unique de toute la gauche et des Verts, le « Baron noir » atteint le second tour avec environ 23 % des suffrages, loin derrière un Christophe Mercier à plus de 40 %… Le débat de l’entre-deux-tours met bien évidemment en valeur Philippe Rickwaert aux dépens d’un Christophe Mercier terne et incapable de répliquer aux réparties cinglantes de son contradicteur. Rickwaert remporte l’élection présidentielle. Il apprend dans la soirée le suicide d’Amélie Dorendeu. Dans la réalité, l’ancienne présidente serait partie à l’étranger.

Il faut ici s’intéresser à la manœuvre légale contre Mercier, soit l’invalidation de l’élection présidentielle pour des raisons soi-disant psychiatriques constatées chez la présidente sortante. Cette hypothèse s’envisage pour 2022 si Marine Le Pen l’emporte sur un Emmanuel Macron haï et démonétisé. Le Conseil constitutionnel pourrait prendre le premier prétexte venu afin de s’éviter cette déplaisante perspective. L’institution sait se montrer conciliante avec les puissants. En 1995, elle ignore les dépassements financiers de Jacques Chirac et d’Édouard Balladur. Elle se montre en revanche intraitable envers Jacques Cheminade qui n’est pas remboursé de ses frais de campagne. Bis repetita en 2002 en sanctionnant Bruno Mégret. Il est plus raisonnable toutefois de penser que le Système (ou l’« État profond » hexagonal) ne sape pas dès le départ l’élan populiste. Il privilégiera une résolution à l’égyptienne. Issu des Frères musulmans, le président égyptien Mohamed Morsi n’a tenu qu’une courte année (2012 – 2013) avant d’être chassé du pouvoir par l’armée, vrai État profond au bord du Nil. Déjà en 2017, Bernard Cazeneuve avait prévu de rester en fonction jusqu’aux élections législatives de juin 2017 en cas d’élection de Marine Le Pen et de faire de son gouvernement la principale force d’opposition à la nouvelle présidente.

En 2022, tous les réseaux occultes administratifs, financiers, économiques, bancaires, médiatiques, culturels, diplomatiques, policiers et militaires de l’État profond se mobiliseront pour mieux nuire à la nouvelle présidente. Prévue par la révision constitutionnelle du 23 février 2007, la destitution du président de la République peut être votée par le Parlement si est constaté un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat, soit le comportement politique et/ou privé du chef de l’État à condition que ses actes portent atteinte à la dignité de sa fonction. L’imprécision de la formulation constitue une véritable épée de Damoclès. Il est surtout patent que l’échec préparé de Marine Le Pen au gouvernement ruinerait pour de nombreuses décennies tout renouveau national, populaire, social, identitaire et européen sérieux.

L’espérance de renverser la table

Baron noir met en garde contre l’apparition soudaine d’une figure anti-Système qui perturbe la routine politicienne, accélère la décomposition des appareils politiques et amplifie la vague dégagiste. Outre Beppe Grillo, l’histoire récente a montré l’élection à la tête de l’Ukraine et du Guatemala de deux acteurs Volodymyr Zelenski et Jimmy Morales (2016 – 2020). L’humoriste Jean-Marie Bigard a renoncé, le 29 septembre dernier, à briguer l’Élysée en 2022. Les milieux politico-médiatiques bruissent toujours de rumeurs contradictoires autour d’une candidature hors-Système incarnée par Michel Onfray, Didier Raoult bientôt retraité (9), de l’homme d’affaires libéral-chrétien Charles Gave ou d’un Éric Zemmour. Verrons-nous finalement le retour en politique de Marion Maréchal ? Fort de sa bonne gestion municipale à Béziers, Robert Ménard s’y présentera-t-il en porte-parole auto-proclamé d’une « droite hors les murs » ? Le général de salon et très atlantiste Pierre de Villiers, prototype du soldat impolitique, espère-t-il être cette éventuelle surprise ?

Une véritable attente existe au sein des citoyens désabusés de voir un candidat (improbable ?) tout bazardé. L’« indicateur de la protestation électorale » établi par la Fondation pour l’innovation politique et réalisé par l’institut OpinionWay montre qu’en 2022, 79 % des électeurs envisagent de choisir l’abstention, le vote blanc ou un bulletin « anti-Système » (Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan ou un candidat d’extrême gauche). La même étude précise que 49 % de ces électeurs en colère seraient tentés par le vote blanc et 45 % par l’abstention. 25 % se montrent favorables à la démocratie directe et 12 % (dont de nombreux macroniens !) privilégieraient un régime autoritaire (10). L’étude ne précise pas que plutôt se tourner vers un régime autoritaire, bien des électeurs approuveraient une politique sécuritaire dans le domaine régalien, progressiste en matière sociétale et libéral sur le plan économique.

La présence à cette échéance politique majeure de Vincent Vauclin serait un beau signal adressé aux « gens ordinaires » de la « France périphérique » en colère. Malgré les confinements printanier et automnal, en attendant ceux de l’hiver et de l’été, la persistance d’un mécontentement de moins en moins diffus au sein de la société française inquiète les politicards et leurs larbins journalistiques. Si cela arrivait, la série Baron noir entrerait dans l’histoire immédiate pour sa clairvoyance.

Georges Feltin-Traco.

Notes

1 : Aurélien Dubuisson, Action directe. Les premières années. Genèse d’un groupe armé 1977 – 1982, Libertalia, coll. « Édition poche », 2018, p. 149.

2 : Idem, p. 232.

3 : Écrit par Franz Jahnke et composé par Hanns Eisler, L’appel du Komintern date de 1926. Ses paroles viriles devraient de nos jours scandaliser les bien-pensants épris de paix, de tolérance et de « vivre ensemble ».

4 : Roger de Sizif, La stochocratie. Modeste proposition pour que le peuple de France soit heureusement gouverné grâce à l’instauration d’une sélection politique aléatoire, Les Belles Lettres, coll. « Iconoclastes » n° 28, 1998.

5 : François Amanrich, La démocratie est morte, vive la clérocratie ou La clérocratie comme alternative à la démocratie, Barre & Dayez, 1999; idem, Pour en finir avec la démocratie, Papyrus, 2006. Dirigeant fondateur du Mouvement clérocratique, François Amanrich chercha sans succès à se présenter à l’élection présidentielle en 2012.

6 : cf. par exemple Yves Sintomer, Le pouvoir au peuple. Jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative, La Découverte, coll. « Sur le vif », 2007.

7 : cf. David Van Reybrouck, Contre les élections, Actes Sud, coll. « Babel – Essai », 2014.

8 : cf. le programme du MND intitulé « Renaissance » consultable sur le site éponyme, www.natdem.fr

9 : cf. le portrait de Didier Raoult en trois parties dans les n° 482, 483 et 484 de Faits & Documents, septembre 2020.

10 : dans Le Figaro du 26 octobre 2020.

La série joue avec habilité sur les codes de la paranoïa et de la schizophrénie que l’auteur de la présente chronique ne peut qu’apprécier, lui qui travaille pour les services spéciaux du royaume septentrional de Patagonie (mais il n’a rien dit !). Obéissant aux ordres du Centre, Nadejna alias Elizabeth (Keri Russell) et Mikhaïl alias Philip (Matthew Rhys) éliminent les réseaux afghans, récupèrent la peinture de camouflage des futurs avions furtifs, piratent les plans d’une nouvelle génération de sous-marins, découvrent l’existence d’Arpanet, l’ancêtre d’Internet, enlèvent des scientifiques dissidents, recrutent de nouveaux agents ou soutirent le maximum d’informations par le chantage, la contrainte ou le charme… Le couple manie avec brio l’art du déguisement. Ainsi Philip se fait-il passer pour Clark, appartenant à une unité de surveillance ultra-secrète, auprès de Martha Hanson, la secrétaire personnelle du responsable du contre-espionnage du FBI. Il la séduit et l’épouse. Pour corser une vie déjà bien pimentée, les Jennings apprennent que leur nouveau voisin, Stan Beeman (Noah Emmerich), travaille lui-même au département du contre-espionnage du FBI. Pendant trois années, il a vécu infiltré auprès des suprématistes blancs. Son instinct le pousse d’abord à se méfier de cette famille banale, mais les évidences jouent contre lui. Les Jennings et les Beeman deviennent amis.

La série joue avec habilité sur les codes de la paranoïa et de la schizophrénie que l’auteur de la présente chronique ne peut qu’apprécier, lui qui travaille pour les services spéciaux du royaume septentrional de Patagonie (mais il n’a rien dit !). Obéissant aux ordres du Centre, Nadejna alias Elizabeth (Keri Russell) et Mikhaïl alias Philip (Matthew Rhys) éliminent les réseaux afghans, récupèrent la peinture de camouflage des futurs avions furtifs, piratent les plans d’une nouvelle génération de sous-marins, découvrent l’existence d’Arpanet, l’ancêtre d’Internet, enlèvent des scientifiques dissidents, recrutent de nouveaux agents ou soutirent le maximum d’informations par le chantage, la contrainte ou le charme… Le couple manie avec brio l’art du déguisement. Ainsi Philip se fait-il passer pour Clark, appartenant à une unité de surveillance ultra-secrète, auprès de Martha Hanson, la secrétaire personnelle du responsable du contre-espionnage du FBI. Il la séduit et l’épouse. Pour corser une vie déjà bien pimentée, les Jennings apprennent que leur nouveau voisin, Stan Beeman (Noah Emmerich), travaille lui-même au département du contre-espionnage du FBI. Pendant trois années, il a vécu infiltré auprès des suprématistes blancs. Son instinct le pousse d’abord à se méfier de cette famille banale, mais les évidences jouent contre lui. Les Jennings et les Beeman deviennent amis.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

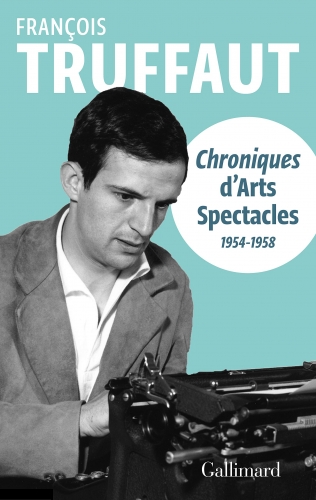

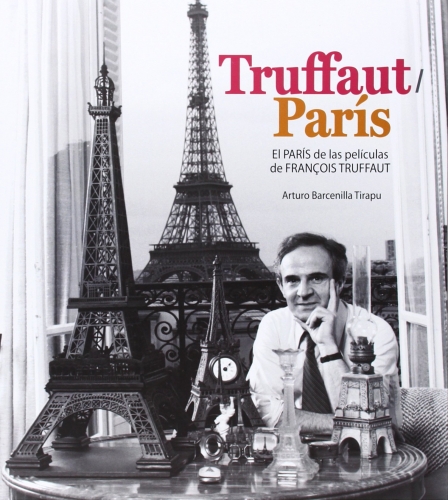

Brasillach appartient à une génération qui n'a pas eu le temps de vivre la Première Guerre mondiale, ce qui le rend moins cynique, moins désabusé, moins meurtri et moins désenchanté que ceux qui, comme Drieu, Céline, Montherlant et Aragon, ont plutôt vécu cette expérience et ne l'ont pas oubliée. Son adolescence coïncide avec les années 20, avec la grande illusion (ce n'est pas un hasard si c'est aussi le titre d'un film de Jean Renoir) de la "guerre qui mit fin à toutes les guerres" et la découverte du cinéma comme le véritable art du 20e siècle, quelque chose d'inégalé, un nouveau langage sous la bannière des images en mouvement, le mouvement qui devient verbe. La combinaison est explosive, d'autant plus que le cinéma est un plaisir individuel, mais aussi de masse, qui se savoure ensemble, qu'il bénéficie d'espaces physiques reconnus et favorise ainsi les rencontres et les connaissances, qu'il est une religion avec ses rituels, ses adorateurs, ses officiants, le sentiment commun d'une même foi... Cette acceptation de la modernité est chez Brasillach typiquement fasciste, au sens de l'homme nouveau qu'il a théorisé et dont nous avons déjà parlé. Siniscalchi note à juste titre que Charles Maurras, qui avait également été le maître politique de l'Action française de Brasillach, n'avait jamais dépassé la vision de Ben Hur au cinéma... Ce n'était pas son monde, c'était un monde qu'il ne comprenait pas..... Sur la cinéphilie de Brasillach, une parenthèse doit être faite. Laissant de côté l'Histoire du cinéma, dans nombre de ses romans ainsi que dans ses mémoires autobiographiques, elle est racontée, revendiquée, fait partie de l'éducation sentimentale et de la vie de ses protagonistes et de lui-même. Cependant, elle ne se transforme jamais en fétichisme, en idolâtrie, en rejet de toute autre expérience esthétique. Il est trop cultivé, Brasillach, trop imprégné de la culture classique pour faire l'erreur de la jeter. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est suffisamment curieux pour essayer de comprendre dans quelle mesure et jusqu'à quel point les deux cultures peuvent fusionner, surtout à une époque où l'avènement du son marque la ligne de partage des eaux entre le domaine de l'image mobile pure et ce qui viendra plus tard et qui, cependant, c'est sa réflexion, doit être au service de la première, et non la dominer. En bref, le lecteur verra que Brasillach raconte des expériences, des réflexions, des rencontres et des heurts qui étaient typiques de la passion pour le cinéma au moins jusqu'aux années 1970 et 1980, lorsque les ciné-clubs et les cinémas d'art et d'essai existaient encore et, en bref, toute cette coterie cinéphile qui a longtemps été liée à la jeunesse. On peut comprendre pourquoi, dans les années 1950, François Truffaut a rendu hommage à Brasillach. Ils étaient du même type.

Brasillach appartient à une génération qui n'a pas eu le temps de vivre la Première Guerre mondiale, ce qui le rend moins cynique, moins désabusé, moins meurtri et moins désenchanté que ceux qui, comme Drieu, Céline, Montherlant et Aragon, ont plutôt vécu cette expérience et ne l'ont pas oubliée. Son adolescence coïncide avec les années 20, avec la grande illusion (ce n'est pas un hasard si c'est aussi le titre d'un film de Jean Renoir) de la "guerre qui mit fin à toutes les guerres" et la découverte du cinéma comme le véritable art du 20e siècle, quelque chose d'inégalé, un nouveau langage sous la bannière des images en mouvement, le mouvement qui devient verbe. La combinaison est explosive, d'autant plus que le cinéma est un plaisir individuel, mais aussi de masse, qui se savoure ensemble, qu'il bénéficie d'espaces physiques reconnus et favorise ainsi les rencontres et les connaissances, qu'il est une religion avec ses rituels, ses adorateurs, ses officiants, le sentiment commun d'une même foi... Cette acceptation de la modernité est chez Brasillach typiquement fasciste, au sens de l'homme nouveau qu'il a théorisé et dont nous avons déjà parlé. Siniscalchi note à juste titre que Charles Maurras, qui avait également été le maître politique de l'Action française de Brasillach, n'avait jamais dépassé la vision de Ben Hur au cinéma... Ce n'était pas son monde, c'était un monde qu'il ne comprenait pas..... Sur la cinéphilie de Brasillach, une parenthèse doit être faite. Laissant de côté l'Histoire du cinéma, dans nombre de ses romans ainsi que dans ses mémoires autobiographiques, elle est racontée, revendiquée, fait partie de l'éducation sentimentale et de la vie de ses protagonistes et de lui-même. Cependant, elle ne se transforme jamais en fétichisme, en idolâtrie, en rejet de toute autre expérience esthétique. Il est trop cultivé, Brasillach, trop imprégné de la culture classique pour faire l'erreur de la jeter. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est suffisamment curieux pour essayer de comprendre dans quelle mesure et jusqu'à quel point les deux cultures peuvent fusionner, surtout à une époque où l'avènement du son marque la ligne de partage des eaux entre le domaine de l'image mobile pure et ce qui viendra plus tard et qui, cependant, c'est sa réflexion, doit être au service de la première, et non la dominer. En bref, le lecteur verra que Brasillach raconte des expériences, des réflexions, des rencontres et des heurts qui étaient typiques de la passion pour le cinéma au moins jusqu'aux années 1970 et 1980, lorsque les ciné-clubs et les cinémas d'art et d'essai existaient encore et, en bref, toute cette coterie cinéphile qui a longtemps été liée à la jeunesse. On peut comprendre pourquoi, dans les années 1950, François Truffaut a rendu hommage à Brasillach. Ils étaient du même type.

Et quels films vous ont enchanté ?

Et quels films vous ont enchanté ?

Œuvre opaque et sur-compactée, ramassée sur elle-même comme le coquillage d’une bête apocalyptique, cachant, au fond des gouffres océaniques, le secret de ses entrailles à la fois éblouissantes et obscènes, infiniment, intolérablement obscènes, mais qui attend aussi l’heure prévue de la future remontée au jour de l’affliction la plus grande de la terre, le film de Werner Schroeter traite clairement de la folie. De la folie ordinaire, comme le dit le cher Charles Bukowski, mais aussi de la folie extraordinaire, la très-grande ; entre autre, de la folie allemande, ainsi que de la folie érotique, doucereuse et mystique de ceux qu’un Antonin Artaud appelait les suicidés de la société. En effet, dans un monde éperdument en proie aux puissances de ténèbres qu’il s’invente et s’impose à lui-même, victime hébétée de la honte sans nom et du crime qu’il secrète sournoisement au jour le jour, et celles-ci, les puissances de ténèbres, déjà assez sûres d’elles-mêmes et de leur invincibilité séculière pour qu’elles finissent par se présenter le visage découvert et parées de toutes les insignes de leur gloire, dans ce monde dis-je, ou d’évidence nous avons depuis si longtemps déjà perdu la partie, le folie acharnée, responsable d’elle-même ou qui se figure encore pouvoir l’être, la folie réfugiée ou reléguée au centre le plus obscur de ses propres déploiements, - la contre-folie peut-être - ne représente-t-elle pas le dernier abri, le bunker fantasmagorique, pitoyable mais, en même temps, irréductible pour le petit nombre de ceux qui se souviennent encore des temps d’avant ou pour ceux qui s’imaginent qu’ils puissent encore s’en souvenir impunément ?

Œuvre opaque et sur-compactée, ramassée sur elle-même comme le coquillage d’une bête apocalyptique, cachant, au fond des gouffres océaniques, le secret de ses entrailles à la fois éblouissantes et obscènes, infiniment, intolérablement obscènes, mais qui attend aussi l’heure prévue de la future remontée au jour de l’affliction la plus grande de la terre, le film de Werner Schroeter traite clairement de la folie. De la folie ordinaire, comme le dit le cher Charles Bukowski, mais aussi de la folie extraordinaire, la très-grande ; entre autre, de la folie allemande, ainsi que de la folie érotique, doucereuse et mystique de ceux qu’un Antonin Artaud appelait les suicidés de la société. En effet, dans un monde éperdument en proie aux puissances de ténèbres qu’il s’invente et s’impose à lui-même, victime hébétée de la honte sans nom et du crime qu’il secrète sournoisement au jour le jour, et celles-ci, les puissances de ténèbres, déjà assez sûres d’elles-mêmes et de leur invincibilité séculière pour qu’elles finissent par se présenter le visage découvert et parées de toutes les insignes de leur gloire, dans ce monde dis-je, ou d’évidence nous avons depuis si longtemps déjà perdu la partie, le folie acharnée, responsable d’elle-même ou qui se figure encore pouvoir l’être, la folie réfugiée ou reléguée au centre le plus obscur de ses propres déploiements, - la contre-folie peut-être - ne représente-t-elle pas le dernier abri, le bunker fantasmagorique, pitoyable mais, en même temps, irréductible pour le petit nombre de ceux qui se souviennent encore des temps d’avant ou pour ceux qui s’imaginent qu’ils puissent encore s’en souvenir impunément ?

Le sujet des films de Rohmer est la conversation, et le propos de la conversation est l'amour ; et nous apprenons doucement, c'est dire exactement, sans morale moralisatrice, de film en film, de saison en saison, d'allusion en allusion, qu'il est mille façons de s'aimer, en toutes sortes de gradations, à la fine pointe d'un désir héraclitéen « qui montre et ne montre pas, mais fait signe ».

Le sujet des films de Rohmer est la conversation, et le propos de la conversation est l'amour ; et nous apprenons doucement, c'est dire exactement, sans morale moralisatrice, de film en film, de saison en saison, d'allusion en allusion, qu'il est mille façons de s'aimer, en toutes sortes de gradations, à la fine pointe d'un désir héraclitéen « qui montre et ne montre pas, mais fait signe ».

Soucieuse de redynamiser son quinquennat, le présidente, de plus en plus décriée et impopulaire, choisit de réviser la constitution en proposant par référendum la suppression de l’élection du président de la République au suffrage universel direct. Une bévue gigantesque du nouveau Premier ministre entraîne Les Républicains à prôner le non à l’instar du RN. Les scénaristes n’apprécient pas le caractère présidentiel de la Ve République. À côté de cette réforme incroyable, ils proposent la suppression du 49–3 et de l’article 16, soit revenir aux délices mortifères des IIIe et IVe Républiques alors qu’il faudrait plutôt se diriger vers un État consulaire français.

Soucieuse de redynamiser son quinquennat, le présidente, de plus en plus décriée et impopulaire, choisit de réviser la constitution en proposant par référendum la suppression de l’élection du président de la République au suffrage universel direct. Une bévue gigantesque du nouveau Premier ministre entraîne Les Républicains à prôner le non à l’instar du RN. Les scénaristes n’apprécient pas le caractère présidentiel de la Ve République. À côté de cette réforme incroyable, ils proposent la suppression du 49–3 et de l’article 16, soit revenir aux délices mortifères des IIIe et IVe Républiques alors qu’il faudrait plutôt se diriger vers un État consulaire français.  Les scénaristes de Baron noir ont beau jeu de faire de Christophe Mercier un monomaniaque du tirage au sort. Or introduire cette méthode de sélection politique renouvellerait une vie politique exsangue. Roger de Sizif (4), François Amanrich (5) et Yves Sintomer (6) l’envisagent en complément d’une démocratie plus participative. Le politologue belge flamand David Van Reybrouck soutient pour sa part un renouveau de la démocratie avec des assemblées tirées au sort. Il plaide pour un système bi-représentatif, mélange de démocratie et de clérocratie (7). Le régime macronien a bien imaginé une « Convention citoyenne sur le climat » dont les cent cinquante membres avaient été tirés au sort selon des quotas précis de sexe, de région, d’âge et de profession. Pour sa part, le président du jeune Mouvement national-démocrate, Vincent Vauclin, suggère que le Sénat soit entièrement composé de maires volontaires tirés au sort (8).

Les scénaristes de Baron noir ont beau jeu de faire de Christophe Mercier un monomaniaque du tirage au sort. Or introduire cette méthode de sélection politique renouvellerait une vie politique exsangue. Roger de Sizif (4), François Amanrich (5) et Yves Sintomer (6) l’envisagent en complément d’une démocratie plus participative. Le politologue belge flamand David Van Reybrouck soutient pour sa part un renouveau de la démocratie avec des assemblées tirées au sort. Il plaide pour un système bi-représentatif, mélange de démocratie et de clérocratie (7). Le régime macronien a bien imaginé une « Convention citoyenne sur le climat » dont les cent cinquante membres avaient été tirés au sort selon des quotas précis de sexe, de région, d’âge et de profession. Pour sa part, le président du jeune Mouvement national-démocrate, Vincent Vauclin, suggère que le Sénat soit entièrement composé de maires volontaires tirés au sort (8).

Tu distingues de nombreux type de femmes…

Tu distingues de nombreux type de femmes… Tu évoques beaucoup les décors dans ton essai…

Tu évoques beaucoup les décors dans ton essai… Et il y a Shirley McLaine dans Harry…

Et il y a Shirley McLaine dans Harry…

Son retour en France, deux ans plus tard, marque le début de sa seconde carrière, qui avec des hauts, quelques-uns, et des bas, beaucoup plus, celle d’un artisan du cinéma français plus que d’un auteur, mais ceci est une histoire qui n’éclatera que vingt ans plus tard. Ciboulette est l’adaptation d’une opérette dont le cinéaste garde un souvenir des plus éprouvants de la » giclée acidulée » de la voix de la chanteuse Simone Berriau. C’est en 1932, il fait travailler son ami Prévert. Le film provoque un scandale chez l’auteur du livret et la carrière d’Autant-Lara connaît là sa première éclipse.

Son retour en France, deux ans plus tard, marque le début de sa seconde carrière, qui avec des hauts, quelques-uns, et des bas, beaucoup plus, celle d’un artisan du cinéma français plus que d’un auteur, mais ceci est une histoire qui n’éclatera que vingt ans plus tard. Ciboulette est l’adaptation d’une opérette dont le cinéaste garde un souvenir des plus éprouvants de la » giclée acidulée » de la voix de la chanteuse Simone Berriau. C’est en 1932, il fait travailler son ami Prévert. Le film provoque un scandale chez l’auteur du livret et la carrière d’Autant-Lara connaît là sa première éclipse.

L’homme ne tourne plus, ne trouve plus les moyens financiers de tourner, mais il écrit. À quatre-vingt-six ans, il signe un recueil de souvenirs. Sa défense du » cinéma français » l’amène à écrire dans les Fourgons du malheur des choses telles celles-ci : » Celui qui mange un camembert en l’arrosant de Coca-Cola est encore plus irrécupérable qu’un Éthiopien débarquant gare Saint-Lazare. Cet Éthiopien, il n’est pas exclu qu’on arrive à le convertir à Voltaire ou à Montaigne. Dans dix générations. Pas avant. Mais le buveur de Coca-Cola ? Lui ? Impossible. »

L’homme ne tourne plus, ne trouve plus les moyens financiers de tourner, mais il écrit. À quatre-vingt-six ans, il signe un recueil de souvenirs. Sa défense du » cinéma français » l’amène à écrire dans les Fourgons du malheur des choses telles celles-ci : » Celui qui mange un camembert en l’arrosant de Coca-Cola est encore plus irrécupérable qu’un Éthiopien débarquant gare Saint-Lazare. Cet Éthiopien, il n’est pas exclu qu’on arrive à le convertir à Voltaire ou à Montaigne. Dans dix générations. Pas avant. Mais le buveur de Coca-Cola ? Lui ? Impossible. » Citations extraites du saisissant discours inaugural de Claude Autant-Lara devant le Parlement européen du 15 juillet 1989 :

Citations extraites du saisissant discours inaugural de Claude Autant-Lara devant le Parlement européen du 15 juillet 1989 :

Télémafia : Voici le premier livre de Claude Autant-Lara. Dérangeant, lui aussi. Comme ses films qui appartiennent à l’histoire du cinéma français. C’est après la parution de ce livre qu’il eut l’idée de rédiger sa « chronique cinématographique du XXème siècle » encore inachevée à ce jour et dont Télémafia est, en fait, le dernier tome.

Télémafia : Voici le premier livre de Claude Autant-Lara. Dérangeant, lui aussi. Comme ses films qui appartiennent à l’histoire du cinéma français. C’est après la parution de ce livre qu’il eut l’idée de rédiger sa « chronique cinématographique du XXème siècle » encore inachevée à ce jour et dont Télémafia est, en fait, le dernier tome.

Pour autant, ce problème de « représentativité » des minorités peut-il être résolu par une politique de discrimination positive? Pas pour Cheyenne Carron:

Pour autant, ce problème de « représentativité » des minorités peut-il être résolu par une politique de discrimination positive? Pas pour Cheyenne Carron: