La tâche principale du soldat en temps de paix est de se préparer efficacement à la prochaine guerre. Pour ce faire, il doit anticiper ce que sera la prochaine guerre. C’est une tâche difficile qui devient de plus en plus difficile. Le Général allemand Franz Uhle-Wettler écrit :

Auparavant, un commandant pouvait être certain qu’une guerre future ressemblerait aux guerres passées et présentes. Cela lui permettait d’analyser les tactiques appropriées du passé et du présent. Le commandant de troupe d’aujourd’hui n’a plus cette possibilité. Il sait seulement que quiconque ne parvient pas à adapter les expériences de la dernière guerre perdra sûrement la prochaine.

Co-auteurs : colonel Keith Nightengale (États-Unis), Capitaine John F. Schmitt (USMC), Colonel Joseph W. Sutton (USA), et le lieutenant-colonel Gary I. Wilson (USMCR)

Publication originale : Gazette du corps des Marines, Octobre 1989, pages 22-26

La question centrale

Si nous examinons l’évolution de la guerre à l’ère moderne, nous voyons trois générations distinctes. Aux États-Unis, l’armée de terre et le corps des Marines s’attaquent maintenant au passage à la troisième génération. Cette transition est tout à fait positive. Cependant, la guerre de troisième génération a été conceptuellement développée par l’offensive allemande au printemps 1918. Elle a maintenant plus de 70 ans. Cela suggère quelques questions intéressantes : N’est-il pas temps qu’une quatrième génération apparaisse ? Si oui, à quoi pourrait-elle ressembler ? Ces questions sont d’une importance capitale. Quiconque est le premier à reconnaître, comprendre et mettre en œuvre un changement de génération peut obtenir un avantage décisif. À l’inverse, une nation qui tarde à s’adapter au changement générationnel s’expose à une défaite catastrophique.

Notre objectif ici est moins de répondre à ces questions que de les poser. Néanmoins, nous allons proposer quelques réponses provisoires. Pour commencer à voir ce qu’elles pourraient être, nous devons replacer les questions dans leur contexte historique.

Trois générations de guerre

Alors que le développement militaire est généralement un processus évolutif continu, l’ère moderne a connu trois bassins versants dans lesquels le changement a été dialectiquement qualitatif. Par conséquent, le développement militaire moderne comprend trois générations distinctes.

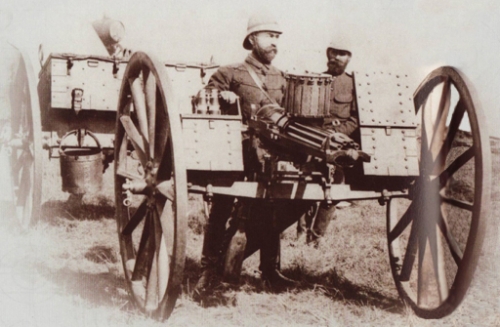

La guerre de première génération reflète les tactiques de l’époque du mousquet à âme lisse, la tactique de la ligne et de la colonne. Ces tactiques ont été développées en partie en réponse à des facteurs technologiques – la ligne maximisait la puissance de feu, l’exercice rigide était nécessaire pour générer une cadence de tir élevée, etc. – et en partie en réponse aux conditions et aux idées sociales, par exemple, les colonnes des armées révolutionnaires françaises reflétaient à la fois l’élan de la révolution et le faible niveau d’entraînement des troupes enrôlées. Bien que rendus obsolètes par le remplacement du canon lisse par le mousquet à canon rayé, les vestiges des tactiques de la première génération subsistent aujourd’hui, notamment dans un désir de linéarité fréquemment rencontré sur le champ de bataille. L’art opérationnel de la première génération n’existait pas en tant que concept, bien qu’il ait été pratiqué par des commandants à titre individuel, notamment Napoléon.

La guerre de la deuxième génération était une réponse au mousquet à canon rayé, aux chargeurs de culasse, aux fils barbelés, à la mitrailleuse et au tir indirect. Les tactiques étaient basées sur le feu et le mouvement, et elles restaient essentiellement linéaires. La défense essayait toujours d’empêcher toute pénétration, et lors de l’attaque, une ligne dispersée latéralement avançait par petits groupes. Le principal changement par rapport aux tactiques de la première génération a peut-être été la forte dépendance au tir indirect ; les tactiques de la deuxième génération ont été résumées dans la maxime française, « l’artillerie conquiert, l’infanterie occupe ». La massification de la puissance de feu a remplacé la massification des effectifs. Les tactiques de deuxième génération sont restées la base de la doctrine américaine jusqu’aux années 1980, et elles sont toujours pratiquées par la plupart des unités américaines sur le terrain.

Si les idées ont joué un rôle dans le développement des tactiques de deuxième génération (en particulier l’idée de dispersion latérale), la technologie a été le principal moteur du changement. La technologie s’est manifestée à la fois qualitativement, par exemple par une artillerie plus lourde et des avions de bombardement, et quantitativement, par la capacité d’une économie industrialisée à mener une bataille de matériel (Materialschlacht).

La deuxième génération a vu la reconnaissance et l’adoption officielles de l’art opérationnel, d’abord par l’armée prussienne. Là encore, les idées et la technologie ont été les moteurs du changement. Les idées sont issues en grande partie des études prussiennes sur les campagnes de Napoléon. Parmi les facteurs technologiques, von Moltke a réalisé que la puissance de feu tactique moderne exigeait des batailles d’encerclement et a voulu exploiter les capacités du chemin de fer et du télégraphe.

La guerre de troisième génération est également une réponse à l’augmentation de la puissance de feu sur le champ de bataille. Cependant, sa force motrice était avant tout celle des idées. Conscients qu’ils ne pouvaient pas l’emporter dans un concours de matériel en raison de leur base industrielle plus faible pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont développé des tactiques radicalement nouvelles. Basées sur la manoeuvre plutôt que sur l’attrition, les tactiques de troisième génération ont été les premières à être véritablement non linéaires. L’attaque reposait sur l’infiltration pour contourner et faire s’effondrer les forces de combat de l’ennemi plutôt que de chercher à les approcher directement et à les détruire. La défense était en profondeur et invitait souvent à la pénétration, ce qui préparait l’ennemi à une contre-attaque.

Alors que les concepts de base des tactiques de troisième génération étaient en place à la fin de 1918, l’ajout d’un nouvel élément technologique – les chars – a marqué un changement majeur au niveau opérationnel pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce changement était une guerre éclair. Dans la blitzkrieg, la base de l’art opérationnel s’est déplacée du lieu (comme dans l’approche indirecte de Liddell-Hart) au temps. Ce changement n’a été explicitement reconnu que récemment dans les travaux du colonel John Boyd, retraité de l’armée de l’air, et dans sa théorie « OODA (observation- orientation- décision- action) « .

Nous voyons donc deux grands catalyseurs de changement dans les nouveautés générationnelles précédentes : la technologie et les idées. Quelle perspective tirons-nous de ces changements antérieurs alors que nous envisageons une quatrième génération de guerre ?

Les éléments qui se perpétuent

Les changements générationnels antérieurs, en particulier le passage de la deuxième à la troisième génération, ont été marqués par une insistance croissante sur plusieurs idées centrales. Quatre d’entre elles semblent susceptibles de se transmettre à la quatrième génération, et même d’étendre leur influence.

La première concerne les ordres de mission. Chaque changement générationnel a été marqué par une plus grande dispersion sur le champ de bataille. Le champ de bataille de la quatrième génération est susceptible d’inclure l’ensemble de la société de l’ennemi. Une telle dispersion, associée à ce qui semble être une importance accrue pour les actions de très petits groupes de combattants, exigera que même le niveau le plus bas opère avec souplesse sur la base de l’intention du commandant.

La deuxième est la diminution de la dépendance à l’égard d’une logistique centralisée. La dispersion, associée à une valeur accrue accordée au rythme, exigera un degré élevé de capacité à vivre du terrain et de l’ennemi.

Troisièmement, il faut mettre davantage l’accent sur les manœuvres. La masse, en hommes ou en puissance de feu, ne sera plus un facteur déterminant. En fait, la masse peut devenir un inconvénient car elle sera facile à cibler. Les forces petites, très manœuvrables et agiles auront tendance à dominer.

Quatrièmement, l’objectif est de faire s’effondrer l’ennemi intérieurement plutôt que de le détruire physiquement. Les cibles comprendront des éléments tels que le soutien de la population à la guerre et la culture de l’ennemi. L’identification correcte des centres de gravité stratégiques de l’ennemi sera très importante.

En termes généraux, la guerre de quatrième génération semble être largement dispersée et largement indéfinie ; la distinction entre la guerre et la paix sera floue au point de disparaître. Elle sera non linéaire, peut-être au point de ne pas avoir de champs de bataille ou de fronts définissables. La distinction entre « civil » et « militaire » pourrait disparaître. Les actions se produiront simultanément dans toute la profondeur de tous les participants, y compris leur société en tant qu’entité culturelle et non pas seulement physique. Les grandes installations militaires, telles que les aérodromes, les sites de communication fixes et les grands quartiers généraux, deviendront rares en raison de leur vulnérabilité ; il peut en aller de même pour leurs équivalents civils, tels que les sièges du gouvernement, les centrales électriques et les sites industriels (y compris les industries du savoir et de la fabrication). Le succès dépendra fortement de l’efficacité des opérations conjointes, car les limites entre la responsabilité et la mission deviennent très floues. Là encore, tous ces éléments sont présents dans la guerre de troisième génération ; celle de quatrième génération ne fera que les accentuer.

Potentiel technologique de la quatrième génération

Si nous combinons les caractéristiques générales de la guerre de quatrième génération mentionnées ci-dessus avec les nouvelles technologies, nous voyons une ébauche possible de la nouvelle génération. Par exemple, l’énergie dirigée peut permettre à de petits éléments de détruire des cibles qu’ils ne pourraient pas attaquer avec des armes à énergie conventionnelle. L’énergie dirigée peut permettre d’obtenir des effets EMP (impulsion électromagnétique) sans explosion nucléaire. La recherche sur la supraconductivité suggère la possibilité de stocker et d’utiliser de grandes quantités d’énergie dans de très petits conteneur. Sur le plan technologique, il est possible qu’un très petit nombre de soldats puisse avoir le même effet sur le champ de bataille qu’une brigade actuelle.

Le développement de la robotique, des véhicules pilotés à distance, de la faible probabilité d’interception des communications et de l’intelligence artificielle pourrait offrir la possibilité de modifier radicalement les tactiques. À son tour, la dépendance croissante à l’égard de ces technologies pourrait ouvrir la porte à de nouvelles vulnérabilités, telles que la vulnérabilité aux virus informatiques.

De petits éléments très mobiles, composés de soldats très intelligents armés d’armes de haute technologie, peuvent parcourir de vastes zones à la recherche de cibles critiques. Les cibles peuvent être plus dans le secteur civil que dans le secteur militaire. Les termes « avant-arrière » seront remplacés par « ciblé – non ciblé ». Cela pourrait à son tour modifier radicalement la manière dont les services militaires sont organisés et structurés.

Les unités combineront les fonctions de reconnaissance et de frappe. Des moyens « intelligents » à distance, dotés d’une intelligence artificielle préprogrammée, pourraient jouer un rôle clé. Parallèlement, les plus grandes forces défensives pourraient être la capacité à se cacher et à duper ces moyens.

Les niveaux tactique et stratégique se mélangeront à mesure que l’infrastructure politique et la société civile de l’adversaire deviendront des cibles sur le champ de bataille. Il sera d’une importance capitale d’isoler l’ennemi de sa propre patrie car un petit nombre de personnes sera capable de faire de grands dégâts en très peu de temps.

Les dirigeants devront être maîtres à la fois de l’art de la guerre et de la technologie, une combinaison difficile car deux mentalités différentes sont en jeu. Les principaux défis auxquels seront confrontés les commandants à tous les niveaux comprendront la sélection des cibles (qui sera une décision politique et culturelle, et pas seulement militaire), la capacité de se concentrer soudainement à partir d’une très grande dispersion, et la sélection de subordonnés capables de gérer le défi d’une supervision minimale ou nulle dans un environnement en évolution rapide. Un défi majeur consistera à gérer l’énorme surcharge potentielle d’informations sans perdre de vue les objectifs opérationnels et stratégiques.

Les opérations psychologiques peuvent devenir l’arme opérationnelle et stratégique dominante sous la forme d’une intervention dans les médias/informations. Des bombes logiques et des virus informatiques, y compris des virus latents, peuvent être utilisés pour perturber les opérations civiles et militaires. Les adversaires formés aux techniques de la guerre de quatrième génération seront habiles à manipuler les médias pour modifier l’opinion nationale et mondiale au point que le recours habile aux opérations psychologiques empêchera parfois l’engagement de forces de combat. L’une des principales cibles sera le soutien de la population ennemie à son gouvernement et à la guerre. Les informations télévisées peuvent devenir une arme opérationnelle plus puissante que les divisions blindées.

Ce type de guerre de haute technologie de quatrième génération peut porter en elle les germes de la destruction nucléaire. Son efficacité pourrait rapidement éliminer la capacité d’un adversaire doté de l’arme nucléaire à mener une guerre de manière conventionnelle. La destruction ou la perturbation des capacités industrielles vitales, de l’infrastructure politique et du tissu social, associée à des changements soudains dans l’équilibre des pouvoirs et aux émotions qui en découlent, pourrait facilement conduire à une escalade vers les armes nucléaires. Ce risque peut dissuader les puissances nucléaires de se livrer à une guerre de quatrième génération, tout comme il dissuade les grandes puissances conventionnelles de se livrer à une guerre conventionnelle aujourd’hui.

Il convient de mettre en garde contre la possibilité d’une quatrième génération à base technologique, du moins dans le contexte américain. Même si l’état de la technique permet une quatrième génération de haute technologie et ce qui n’est pas clairement le cas [en 1989, depuis …, NdT], la technologie elle-même doit être traduite en armes qui soient efficaces dans le combat réel. À l’heure actuelle, notre processus de recherche, de développement et d’acquisition a beaucoup de mal à effectuer cette transition. Il produit souvent des armes qui incorporent des technologies de pointe non pertinentes au combat ou trop complexes pour fonctionner dans le chaos du combat. Trop d’armes dites « intelligentes » fournissent des exemples ; en combat, elles sont faciles à contrer, échouent de par leur propre complexité ou imposent des exigences impossibles à leurs opérateurs. Le processus américain actuel de recherche, de développement et d’acquisition pourrait tout simplement ne pas être en mesure d’assurer la transition vers une quatrième génération d’armes militairement efficaces.

Une quatrième génération potentielle menée par des idées

La technologie a été le principal moteur de la deuxième génération de guerres ; les idées ont été le principal moteur de la troisième. Une quatrième génération basée sur les idées est également envisageable.

Depuis environ 500 ans, l’Occident a défini la guerre. Pour qu’une armée soit efficace, elle devait généralement suivre les modèles occidentaux. La force de l’Occident étant la technologie, il peut avoir tendance à concevoir une quatrième génération en termes technologiques.

Cependant, l’Occident ne domine plus le monde. Une quatrième génération peut émerger de traditions culturelles non occidentales, telles que les traditions islamiques ou asiatiques. Le fait que certaines régions non occidentales, comme le monde islamique, ne sont pas fortes en matière de technologie peut les amener à concevoir une quatrième génération par le biais d’idées plutôt que de technologies.

La genèse d’une quatrième génération basée sur les idées peut être visible dans le terrorisme. Cela ne veut pas dire que le terrorisme est une guerre de quatrième génération, mais plutôt que certains de ses éléments peuvent être des signes indiquant une quatrième génération.

Certains éléments du terrorisme semblent refléter les « séquelles » de la guerre de troisième génération, déjà mentionnées. Les terroristes les plus efficaces semblent opérer sur la base d’ordres de mission généraux qui se ramènent au niveau du terroriste individuel. Le « champ de bataille » est très dispersé et comprend l’ensemble de la société de l’ennemi. Le terroriste vit presque entièrement sur le territoire et le dos de l’ennemi. Le terrorisme est essentiellement une question de manœuvre : la puissance de feu du terroriste est faible, mais le lieu et le moment où il l’applique sont critiques.

Il faut noter deux éléments supplémentaires qui se perpétuent, car ils peuvent être des « signaux » utiles pointant vers la quatrième génération. Le premier est un élément de l’effondrement de l’ennemi. Il s’agit d’un déplacement de l’attention du front de l’ennemi vers ses arrières. Le terrorisme doit chercher à faire s’effondrer l’ennemi de l’intérieur car il n’a guère la capacité (du moins à l’heure actuelle) d’infliger des destructions massives. La guerre de première génération s’est concentrée, sur le plan tactique et opérationnel (lorsque l’art opérationnel était pratiqué), sur le front de l’ennemi, ses forces de combat. La guerre de la deuxième génération est restée tactiquement frontale, mais au moins dans la pratique prussienne, elle s’est concentrée opérationnellement sur l’arrière de l’ennemi en mettant l’accent sur l’encerclement. La troisième génération a déplacé l’accent tactique ainsi que l’accent opérationnel vers l’arrière de l’ennemi. Le terrorisme va encore plus loin dans cette voie. Il tente de contourner entièrement l’armée de l’ennemi et de frapper directement sa patrie sur des cibles civiles. Dans l’idéal, l’armée de l’ennemi n’a tout simplement pas d’importance pour le terroriste.

Le deuxième signe est la façon dont le terrorisme cherche à utiliser la force de l’ennemi contre lui. Ce concept de guerre venant du « judo » [ou aïkido, NdT] commence à se manifester dans la deuxième génération, dans la campagne et la bataille d’encerclement. Les forteresses de l’ennemi, telles que Metz et Sedan, deviennent des pièges mortels. Il est poussé plus loin dans la troisième génération où, sur la défensive, un camp essaie souvent de laisser l’autre pénétrer, de sorte que son propre élan le rend moins apte à se retourner et à faire face à une contre-attaque.

Les terroristes utilisent contre elle la liberté et l’ouverture d’une société libre, ses plus grandes forces. Ils peuvent se déplacer librement au sein de notre société tout en travaillant activement à la subvertir. Ils utilisent nos droits démocratiques non seulement pour pénétrer, mais aussi pour se défendre. Si nous les traitons dans le cadre de nos lois, ils bénéficient de nombreuses protections ; si nous les abattons simplement, les informations télévisées peuvent facilement les faire apparaître comme des victimes. Les terroristes peuvent mener efficacement leur forme de guerre tout en étant protégés par la société qu’ils attaquent. Si nous sommes contraints de mettre de côté notre propre système de protection juridique pour faire face aux terroristes, ceux-ci remportent une autre sorte de victoire.

Le terrorisme semble également représenter une solution à un problème qui a été généré par les changements générationnels précédents, mais qui n’a été réellement traité par aucun d’entre eux. Il s’agit de la contradiction entre la nature du champ de bataille moderne et la culture militaire traditionnelle. Cette culture, incarnée dans les grades, le salut aux uniformes, les exercices, etc., est en grande partie un produit de la guerre de la première génération. C’est une culture de l’ordre. À l’époque où elle a évolué, elle était en accord avec le champ de bataille, qui était lui-même dominé par l’ordre. L’armée idéale était une machine parfaitement huilée, et c’est ce que la culture militaire de l’ordre cherchait à produire.

Cependant, chaque nouvelle génération a apporté un changement majeur vers un champ de bataille en désordre. La culture militaire, qui est restée une culture de l’ordre, est devenue contradictoire avec le champ de bataille. Même dans la guerre de troisième génération, la contradiction n’a pas été insoluble ; la Wehrmacht l’a efficacement surmontée, en maintenant extérieurement la culture traditionnelle de l’ordre tout en démontrant au combat la capacité d’adaptation et la fluidité qu’exige un champ de bataille désordonné. Mais d’autres armées, telles que celle des Britanniques, ont moins bien réussi à gérer la contradiction. Elles ont souvent tenté de transposer la culture de l’ordre sur le champ de bataille avec des résultats désastreux. À Biddulphsberg, par exemple, lors de la guerre des Boers, une poignée de Boers a vaincu deux bataillons de la Garde britannique qui se sont battus comme à la parade.

La contradiction entre la culture militaire et la nature de la guerre moderne confronte un service militaire traditionnel à un dilemme. Les terroristes résolvent ce dilemme en éliminant la culture de l’ordre. Les terroristes n’ont pas d’uniformes, d’exercices, de saluts ou, pour la plupart, de grades. Potentiellement, ils ont ou pourraient développer une culture militaire conforme à la nature désordonnée de la guerre moderne. Le fait que leur culture générale puisse être non occidentale peut faciliter ce développement.

Même au niveau de l’équipement, le terrorisme peut indiquer des signes de changement de génération. En règle générale, une génération plus âgée a besoin de ressources beaucoup plus importantes pour parvenir à une fin donnée que celle qui suit. Aujourd’hui, les États-Unis dépensent 500 millions de dollars pièce pour des bombardiers furtifs. Une bombe furtive d’un terroriste est une voiture avec une bombe dans le coffre – une voiture qui ressemble à toutes les autres voitures.

Le terrorisme, la technologie et au-delà

Encore une fois, nous ne suggérons pas que le terrorisme est la quatrième génération. Ce n’est pas un phénomène nouveau et, jusqu’à présent, il s’est avéré largement inefficace. Cependant, que voyons-nous si nous combinons le terrorisme avec certaines des nouvelles technologies dont nous avons parlé ? Par exemple, cette efficacité pourrait-elle être celle du terroriste si sa voiture piégée était le fruit du génie génétique plutôt que d’explosifs puissants ? Pour démontrer encore davantage le potentiel de notre quatrième génération, que se passerait-il si nous combinions le terrorisme, la haute technologie et les éléments supplémentaires suivants ?

- Une base non nationale ou transnationale, telle qu’une idéologie ou une religion. Nos capacités de sécurité nationale sont conçues pour fonctionner dans le cadre d’un État-nation. En dehors de ce cadre, elles rencontrent de grandes difficultés. La guerre contre la drogue en est un exemple. Comme le trafic de drogue n’a pas de base d’État-nation, il est très difficile de l’attaquer. L’État-nation protège des barons de la drogue mais ne peut pas les contrôler. Nous ne pouvons pas les attaquer sans violer la souveraineté d’une nation amie. Un attaquant utilisant des technologies de type quatrième génération pourrait bien agir de la même manière, comme le font déjà certains terroristes du Moyen-Orient.

- Une attaque directe sur la culture de l’ennemi. Une telle attaque fonctionne aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur. Elle peut contourner non seulement l’armée de l’ennemi, mais aussi l’État lui-même. Les États-Unis souffrent déjà beaucoup d’une telle attaque culturelle sous la forme du trafic de drogue. La drogue attaque directement notre culture. Ils ont le soutien d’une puissante « cinquième colonne », les acheteurs de drogue. Ces derniers court-circuitent tout l’appareil d’État malgré nos meilleurs efforts. Certains éléments idéologiques en Amérique du Sud voient la drogue comme une arme ; ils l’appellent le « missile balistique intercontinental du pauvre ». Ils apprécient le trafic de drogue non seulement pour l’argent qu’il rapporte et qui nous permet de financer la guerre contre nous-mêmes, mais aussi pour les dommages qu’il cause aux Nord-Américains détestés.

- Une guerre psychologique très sophistiquée, notamment par la manipulation des médias, en particulier des informations télévisées. Certains terroristes savent déjà comment jouer à ce jeu. Plus largement, les forces hostiles pourraient facilement tirer profit d’une production importante de reportages télévisés – le fait que, à la télévision, les pertes de l’ennemi peuvent être presque aussi dévastatrices sur le front intérieur que les pertes de l’ami. Si nous bombardons une ville ennemie, les images de civils ennemis morts, diffusées dans tous les salons du pays au journal télévisé du soir, peuvent facilement transformer ce qui aurait pu être un succès militaire (en supposant que nous ayons également atteint la cible militaire) en une grave défaite.

Tous ces éléments existent déjà. Ils ne sont pas le produit du « futurisme », du regard dans une boule de cristal. Nous nous demandons simplement à quoi nous ferions face s’ils étaient tous combinés. Une telle combinaison constituerait-elle au moins les débuts d’une guerre de quatrième génération ? L’une des idées qui suggère qu’ils pourraient l’être est que les militaires de la troisième (pour ne pas parler de la deuxième) génération semblent avoir peu de capacités contre une telle synthèse. Ceci est typique des changements de génération.

Le but de cet article est de poser une question, et non d’y répondre. Les réponses partielles suggérées ici peuvent en fait s’avérer être de fausses pistes. Mais compte tenu du fait que la guerre de troisième génération a maintenant plus de 70 ans, nous devrions nous poser la question suivante : que sera la quatrième génération ?

William S. Lind

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le général de l'armée de terre à la retraite David Perkins, qui était à la tête du Training and Doctrine Command, a déclaré dans une interview que le concept de bataille multi-domaine était autrefois appelé "du vieux vin dans une nouvelle bouteille" ou "une bataille air-sol sur des stéroïdes".

Le général de l'armée de terre à la retraite David Perkins, qui était à la tête du Training and Doctrine Command, a déclaré dans une interview que le concept de bataille multi-domaine était autrefois appelé "du vieux vin dans une nouvelle bouteille" ou "une bataille air-sol sur des stéroïdes".

Le lieutenant général Michael Groen, directeur du Joint Artificial Intelligence Center du ministère américain de la défense, évoque la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de programmes d'intelligence artificielle à usage militaire. Selon lui, "nous pourrions bientôt nous retrouver dans un espace de combat défini par la prise de décision basée sur les données, l'action intégrée et le rythme. En déployant les efforts nécessaires pour mettre en œuvre l'IA aujourd'hui, nous nous retrouverons à l'avenir à opérer avec une efficacité et une efficience sans précédent".

Le lieutenant général Michael Groen, directeur du Joint Artificial Intelligence Center du ministère américain de la défense, évoque la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de programmes d'intelligence artificielle à usage militaire. Selon lui, "nous pourrions bientôt nous retrouver dans un espace de combat défini par la prise de décision basée sur les données, l'action intégrée et le rythme. En déployant les efforts nécessaires pour mettre en œuvre l'IA aujourd'hui, nous nous retrouverons à l'avenir à opérer avec une efficacité et une efficience sans précédent".

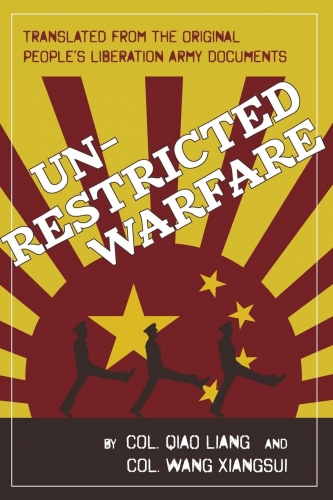

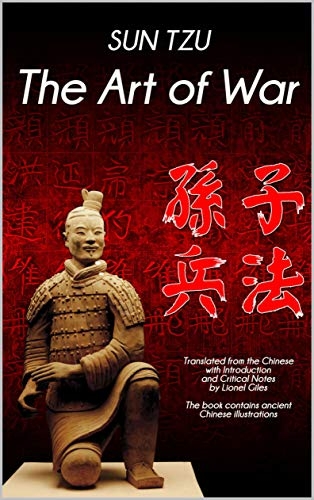

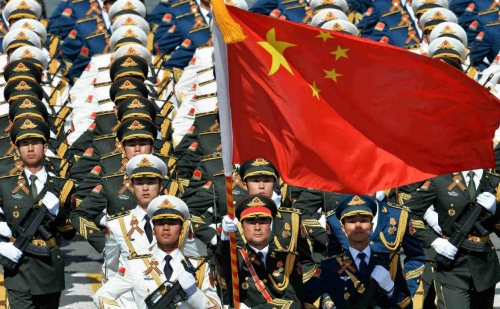

La nouvelle doctrine militaire chinoise est à toutes fins utiles une redécouverte et une extension des théories de L'Art de la guerre de Sun Tzu. L'objectif tactique est de conditionner l'esprit et la volonté de l'ennemi dans un cadre stratégique en constante évolution en profitant de situations favorables grâce à divers stratagèmes et tromperies. La pensée militaire chinoise se caractérise par une approche indirecte, il existe chez les Chinois une vision holistique des objectifs qui, contrairement à l'Occident, ne se concentre pas sur une cible spécifique mais sur l'ensemble du système, et le recours à la force doit être utilisé dans le cadre d'une stratégie à long terme en intégrant les sphères militaire et civile, en utilisant la guerre hybride et la cyberguerre dans la conduite des opérations de guerre traditionnelles. L'Armée populaire de libération est en effet en train de développer des capacités opérationnelles et technologiques incroyables dans le cyberespace, non seulement en ce qui concerne l'espionnage et l'acquisition d'informations sensibles, mais aussi en ce qui concerne les attaques sur les infrastructures critiques pendant les conflits armés. La RPC considère le contrôle du cyberespace comme une prérogative essentielle pour affirmer son pouvoir national.

La nouvelle doctrine militaire chinoise est à toutes fins utiles une redécouverte et une extension des théories de L'Art de la guerre de Sun Tzu. L'objectif tactique est de conditionner l'esprit et la volonté de l'ennemi dans un cadre stratégique en constante évolution en profitant de situations favorables grâce à divers stratagèmes et tromperies. La pensée militaire chinoise se caractérise par une approche indirecte, il existe chez les Chinois une vision holistique des objectifs qui, contrairement à l'Occident, ne se concentre pas sur une cible spécifique mais sur l'ensemble du système, et le recours à la force doit être utilisé dans le cadre d'une stratégie à long terme en intégrant les sphères militaire et civile, en utilisant la guerre hybride et la cyberguerre dans la conduite des opérations de guerre traditionnelles. L'Armée populaire de libération est en effet en train de développer des capacités opérationnelles et technologiques incroyables dans le cyberespace, non seulement en ce qui concerne l'espionnage et l'acquisition d'informations sensibles, mais aussi en ce qui concerne les attaques sur les infrastructures critiques pendant les conflits armés. La RPC considère le contrôle du cyberespace comme une prérogative essentielle pour affirmer son pouvoir national.

Second constat :

Second constat : Il est donc fort hasardeux pour l'Europe de lier son destin à celui des Etats-Unis. Pourtant, plus le parapluie américain est une chimère, plus les Européens s'y accrochent ; hélas, en leur donnant un faux sentiment de sécurité, l'OTAN est devenue un frein politique à l'unité européenne et un ferment de déresponsabilisation. Elle est, en ce sens, devenue une menace pour la sécurité de la France et de l'Europe.

Il est donc fort hasardeux pour l'Europe de lier son destin à celui des Etats-Unis. Pourtant, plus le parapluie américain est une chimère, plus les Européens s'y accrochent ; hélas, en leur donnant un faux sentiment de sécurité, l'OTAN est devenue un frein politique à l'unité européenne et un ferment de déresponsabilisation. Elle est, en ce sens, devenue une menace pour la sécurité de la France et de l'Europe. D'abord en raison de l'expansion continue des domaines de conflictualités, de la terre hier au cyberespace aujourd'hui, et demain dans tout nouvel espace conquis par l'homme. Or, à l'expansion des espaces de guerre ne correspond nullement celui des budgets militaires : aucun Etat européen n'est plus en mesure de constituer en solo une capacité d'action substantielle dans chacun des espaces d'affrontement.

D'abord en raison de l'expansion continue des domaines de conflictualités, de la terre hier au cyberespace aujourd'hui, et demain dans tout nouvel espace conquis par l'homme. Or, à l'expansion des espaces de guerre ne correspond nullement celui des budgets militaires : aucun Etat européen n'est plus en mesure de constituer en solo une capacité d'action substantielle dans chacun des espaces d'affrontement.

Si hablamos de las causas de la guerra, entonces Platón las vio en la riqueza de la gente. Aristóteles argumentó que las guerras se libraban para vivir en paz. Algo similar fue expresado por el antiguo pensador chino Sun Tzu, quien calificó la guerra como una lucha para obtener ganancias. Su diferencia con otros tipos de conflicto era que cuando los ejércitos entran en una confrontación, este tipo de lucha termina siendo la más difícil. Además del hecho de que este método es el menos rentable, también es el más inseguro. Según el trabajo de Sun Tzu, el primer lugar en las prioridades de la guerra es preservar el país del enemigo, y solo en el segundo es su destrucción. De manera similar se piensa en el ejército del enemigo: debe ser derrotado solo cuando no hay forma de conquistarlo. Por lo tanto, "el objetivo principal (del arte de la guerra) debería ser la subyugación de otros Estados sin entrar en un conflicto militar: el ideal completo de la victoria se refleja aquí" (3).

Si hablamos de las causas de la guerra, entonces Platón las vio en la riqueza de la gente. Aristóteles argumentó que las guerras se libraban para vivir en paz. Algo similar fue expresado por el antiguo pensador chino Sun Tzu, quien calificó la guerra como una lucha para obtener ganancias. Su diferencia con otros tipos de conflicto era que cuando los ejércitos entran en una confrontación, este tipo de lucha termina siendo la más difícil. Además del hecho de que este método es el menos rentable, también es el más inseguro. Según el trabajo de Sun Tzu, el primer lugar en las prioridades de la guerra es preservar el país del enemigo, y solo en el segundo es su destrucción. De manera similar se piensa en el ejército del enemigo: debe ser derrotado solo cuando no hay forma de conquistarlo. Por lo tanto, "el objetivo principal (del arte de la guerra) debería ser la subyugación de otros Estados sin entrar en un conflicto militar: el ideal completo de la victoria se refleja aquí" (3). La escuela filosófica del tradicionalismo también consideró la manifestación del conflicto como un reflejo de las leyes universales. “La razón principal de la guerra, desde cualquier punto de vista, es considerada como el fin del desorden y la restauración del orden; en otras palabras, la unificación de lo plural por medios que pertenecen al mundo de la pluralidad misma... Según este entendimiento, la guerra no está limitada únicamente a la condición humana, expresa el proceso cósmico de reintegración de lo manifiesto en la unidad original; Por eso, desde el punto de vista de la manifestación misma, esta reintegración parece destrucción” (8). Además, el papel de catalizador de las cualidades espirituales fue algo atribuido a la guerra. Proporciona a una persona un despertar en sí mismo del héroe que duerme dentro. "La guerra permite que una persona se dé cuenta de la relatividad de la vida humana y, por lo tanto, aprenda la ley de que existe algo "más que la vida", por lo tanto, la guerra siempre tiene un significado espiritual antimaterialista", decía el destacado representante de la escuela del tradicionalismo Julius Evola (9). El filósofo italiano también habló de la necesidad de combatir al enemigo interno, que era una sed animal por la vida y lo extrapolaba a un enemigo externo (10).

La escuela filosófica del tradicionalismo también consideró la manifestación del conflicto como un reflejo de las leyes universales. “La razón principal de la guerra, desde cualquier punto de vista, es considerada como el fin del desorden y la restauración del orden; en otras palabras, la unificación de lo plural por medios que pertenecen al mundo de la pluralidad misma... Según este entendimiento, la guerra no está limitada únicamente a la condición humana, expresa el proceso cósmico de reintegración de lo manifiesto en la unidad original; Por eso, desde el punto de vista de la manifestación misma, esta reintegración parece destrucción” (8). Además, el papel de catalizador de las cualidades espirituales fue algo atribuido a la guerra. Proporciona a una persona un despertar en sí mismo del héroe que duerme dentro. "La guerra permite que una persona se dé cuenta de la relatividad de la vida humana y, por lo tanto, aprenda la ley de que existe algo "más que la vida", por lo tanto, la guerra siempre tiene un significado espiritual antimaterialista", decía el destacado representante de la escuela del tradicionalismo Julius Evola (9). El filósofo italiano también habló de la necesidad de combatir al enemigo interno, que era una sed animal por la vida y lo extrapolaba a un enemigo externo (10). Las profundas conexiones entre la cultura y la guerra en varias sociedades fueron estudiadas por el crítico cultural holandés Johan Huizinga en su estudio clásico Homo Ludens. Tanto la batalla sangrienta como los torneos en los festivales tenían ciertas reglas y se percibían como parte de la idea inicial del juego. Existían restricciones incluso si al enemigo no se le reconocía una naturaleza humana (bárbaros, demonios, herejes), pero luego se impusieron ciertas restricciones en nombre del honor. "Hasta el momento, tales restricciones se basaban en el derecho internacional, que expresaba el deseo de incluir la guerra en la esfera de la cultura" (13). La formación de la etiqueta en las artes marciales junto a los líderes militares y los duelo en la época medieval también se asocia con esto. Incluso la guerra se definió de manera diferente. Si se trataba de un conflicto de caballeros contra caballeros, era Guerre, pero si los caballeros se oponían a todas las demás enemigos, era Guerre guerroyante y no se consideraba una guerra como tal. En las guerras modernas, Huizinga observaba los rudimentos de tratar la guerra como un juego honesto y noble: este es un intercambio de regalos y cortesías, aunque a veces, sin embargo, toma la forma de una sátira. Huizinga también introdujo una tipología especial de la guerra, basada en el concepto de "agón" (competencia, un término aparentemente asociado con la palabra "ágora", asamblea popular). Así, el tipo de guerra agonal incluye aquellos "cuando los beligerantes comienzan a verse como un adversario que lucha por lo que tiene derecho" (14). Además de la agonal, existe la esfera sagrada de la guerra, cuando la guerra se considera en la esfera del deber sagrado y el honor. Y ambos tipos de guerra son difíciles de separar el uno del otro. Huizinga también notó una conexión etimológica, refiriendo la antigua palabra alemana oorlog (guerra) al reino sagrado, lo que indica que el significado de las palabras correspondientes a oorlog fluctúa entre el destino, la lucha frente al destino y cuando la alianza jurada por el juramento expira.

Las profundas conexiones entre la cultura y la guerra en varias sociedades fueron estudiadas por el crítico cultural holandés Johan Huizinga en su estudio clásico Homo Ludens. Tanto la batalla sangrienta como los torneos en los festivales tenían ciertas reglas y se percibían como parte de la idea inicial del juego. Existían restricciones incluso si al enemigo no se le reconocía una naturaleza humana (bárbaros, demonios, herejes), pero luego se impusieron ciertas restricciones en nombre del honor. "Hasta el momento, tales restricciones se basaban en el derecho internacional, que expresaba el deseo de incluir la guerra en la esfera de la cultura" (13). La formación de la etiqueta en las artes marciales junto a los líderes militares y los duelo en la época medieval también se asocia con esto. Incluso la guerra se definió de manera diferente. Si se trataba de un conflicto de caballeros contra caballeros, era Guerre, pero si los caballeros se oponían a todas las demás enemigos, era Guerre guerroyante y no se consideraba una guerra como tal. En las guerras modernas, Huizinga observaba los rudimentos de tratar la guerra como un juego honesto y noble: este es un intercambio de regalos y cortesías, aunque a veces, sin embargo, toma la forma de una sátira. Huizinga también introdujo una tipología especial de la guerra, basada en el concepto de "agón" (competencia, un término aparentemente asociado con la palabra "ágora", asamblea popular). Así, el tipo de guerra agonal incluye aquellos "cuando los beligerantes comienzan a verse como un adversario que lucha por lo que tiene derecho" (14). Además de la agonal, existe la esfera sagrada de la guerra, cuando la guerra se considera en la esfera del deber sagrado y el honor. Y ambos tipos de guerra son difíciles de separar el uno del otro. Huizinga también notó una conexión etimológica, refiriendo la antigua palabra alemana oorlog (guerra) al reino sagrado, lo que indica que el significado de las palabras correspondientes a oorlog fluctúa entre el destino, la lucha frente al destino y cuando la alianza jurada por el juramento expira.

Dans l’univers de Dune, les Mentats sont des maîtres dans l’emploi de tous les moyens, généralement violents, pour atteindre un but stratégique face à des adversaires souvent très ressemblants. Ce sont les équivalents imaginaires des plus grands capitaines des siècles passés comme des actuels Grands maîtres internationaux (GMI) d’échecs ou des 9e dan de go. Par extension, on baptisera Mentat les super-tacticiens de classe internationale. En devenir un n’est pas chose aisée.

Dans l’univers de Dune, les Mentats sont des maîtres dans l’emploi de tous les moyens, généralement violents, pour atteindre un but stratégique face à des adversaires souvent très ressemblants. Ce sont les équivalents imaginaires des plus grands capitaines des siècles passés comme des actuels Grands maîtres internationaux (GMI) d’échecs ou des 9e dan de go. Par extension, on baptisera Mentat les super-tacticiens de classe internationale. En devenir un n’est pas chose aisée.

La gloire se donne au bout de 10 000 heures de travail

La gloire se donne au bout de 10 000 heures de travail

Vainqueur de 32 batailles, capable de dicter simultanément à 4 secrétaires sur 4 sujets différents et dont l’abbé Sieyes disait : « il sait tout, il fait tout, il peut tout », Napoléon a dix ans lorsqu’il entre à l’école militaire de Brienne et seize à l’École des cadets de l’École militaire. Il ne s’y distingue pas par ses résultats scolaires. Il est même plutôt médiocre, sauf en mathématiques, et on peut même estimer que vivant aujourd’hui, il n’aurait pas réussi le concours de Saint-Cyr. En revanche, c’est un énorme lecteur qui dévore tout ce qui a trait à la guerre dans la bibliothèque de l’école. Lorsqu’il connaît sa première gloire au siège de Toulon, en 1793 à l’âge de 24 ans, Napoléon connaît par cœur presque toutes les batailles de son temps. Celui qui disait que « l’inspiration n’est le plus souvent qu’une réminiscence », continue par la suite à accumuler les « chunks » en lisant et en pratiquant, le plus souvent, seul, la simulation tactique à l’aide d’armées de plomb. Toutes choses égales par ailleurs, la bibliothèque de Brienne a changé le monde.

Vainqueur de 32 batailles, capable de dicter simultanément à 4 secrétaires sur 4 sujets différents et dont l’abbé Sieyes disait : « il sait tout, il fait tout, il peut tout », Napoléon a dix ans lorsqu’il entre à l’école militaire de Brienne et seize à l’École des cadets de l’École militaire. Il ne s’y distingue pas par ses résultats scolaires. Il est même plutôt médiocre, sauf en mathématiques, et on peut même estimer que vivant aujourd’hui, il n’aurait pas réussi le concours de Saint-Cyr. En revanche, c’est un énorme lecteur qui dévore tout ce qui a trait à la guerre dans la bibliothèque de l’école. Lorsqu’il connaît sa première gloire au siège de Toulon, en 1793 à l’âge de 24 ans, Napoléon connaît par cœur presque toutes les batailles de son temps. Celui qui disait que « l’inspiration n’est le plus souvent qu’une réminiscence », continue par la suite à accumuler les « chunks » en lisant et en pratiquant, le plus souvent, seul, la simulation tactique à l’aide d’armées de plomb. Toutes choses égales par ailleurs, la bibliothèque de Brienne a changé le monde. Le processus institutionnel s’efforce de s’adapter à cette complexité croissante. Dans l’entre deux guerres 1871 -1914, à l’imitation des Prussiens, la France ajoute des étages (École supérieure de guerre puis Centre des hautes militaires) aux écoles initiales à son système de sélection et de formation. Un officier peut passer sept ou huit ans en école de formation. Cela n’empêche par le colonel de Grandmaison dans ses fameuses conférences de 1911 d’oublier complètement des choses comme les engins motorisés volants et terrestres ou les nouvelles technologies de l’information, éléments qui se sont développés dans les armées lorsqu’il était à l’École supérieure de guerre et à l’État-major de l’armée et qu’il ne connaît pas. Cela n’empêche pas non plus 40 % des généraux de 1914, dont les trois-quarts de commandants de corps d’armée, d’être limogés pour inaptitude manifeste. L’enseignement militaire de l’époque, même s’il hésite en permanence entre former des officiers d’état-major et des décideurs, a pourtant bien pris en compte la nécessité d’un apprentissage tactique en profondeur. Jamais les officiers ne autant fait d’exercices sur cartes ou sur le terrain que pendant cette période, mais cette spécialisation s’avère finalement néfaste à partir d’un certain seuil, car elle empêche de voir tout ce qui bouge autour de sa discipline et qui va avoir une influence sur elle. C’est ainsi qu’à force d’accumuler les connaissances sur un sujet donné nous devenons ignares (texte mentat, Dune) ou au moins peu adaptatifs.

Le processus institutionnel s’efforce de s’adapter à cette complexité croissante. Dans l’entre deux guerres 1871 -1914, à l’imitation des Prussiens, la France ajoute des étages (École supérieure de guerre puis Centre des hautes militaires) aux écoles initiales à son système de sélection et de formation. Un officier peut passer sept ou huit ans en école de formation. Cela n’empêche par le colonel de Grandmaison dans ses fameuses conférences de 1911 d’oublier complètement des choses comme les engins motorisés volants et terrestres ou les nouvelles technologies de l’information, éléments qui se sont développés dans les armées lorsqu’il était à l’École supérieure de guerre et à l’État-major de l’armée et qu’il ne connaît pas. Cela n’empêche pas non plus 40 % des généraux de 1914, dont les trois-quarts de commandants de corps d’armée, d’être limogés pour inaptitude manifeste. L’enseignement militaire de l’époque, même s’il hésite en permanence entre former des officiers d’état-major et des décideurs, a pourtant bien pris en compte la nécessité d’un apprentissage tactique en profondeur. Jamais les officiers ne autant fait d’exercices sur cartes ou sur le terrain que pendant cette période, mais cette spécialisation s’avère finalement néfaste à partir d’un certain seuil, car elle empêche de voir tout ce qui bouge autour de sa discipline et qui va avoir une influence sur elle. C’est ainsi qu’à force d’accumuler les connaissances sur un sujet donné nous devenons ignares (texte mentat, Dune) ou au moins peu adaptatifs. Les unités allemandes sont par la suite « dopées » par la généralisation d’engins de combat à moteur et de moyens de transmissions « légers ». Les divisions d’assaut deviennent des panzerdivisions commandées par les héros de 1918 alors que l’art opératif français étouffe plutôt la recherche d’une excellence tactique. De Rommel à Sharon en passant par O’Connor et Leclerc pour les plus connus, on voit donc ainsi apparaître pendant un peu plus d’une trentaine d’années une nouvelle génération de super-tacticiens capables d’obtenir à nouveau des victoires spectaculaires, voire décisives. Le développement de parades antichars et l’intégration des unités motorisées redonnent aussi du lustre aux opératifs comme Patton, Slim, Mac Arthur ou, à une autre échelle, Joukov.

Les unités allemandes sont par la suite « dopées » par la généralisation d’engins de combat à moteur et de moyens de transmissions « légers ». Les divisions d’assaut deviennent des panzerdivisions commandées par les héros de 1918 alors que l’art opératif français étouffe plutôt la recherche d’une excellence tactique. De Rommel à Sharon en passant par O’Connor et Leclerc pour les plus connus, on voit donc ainsi apparaître pendant un peu plus d’une trentaine d’années une nouvelle génération de super-tacticiens capables d’obtenir à nouveau des victoires spectaculaires, voire décisives. Le développement de parades antichars et l’intégration des unités motorisées redonnent aussi du lustre aux opératifs comme Patton, Slim, Mac Arthur ou, à une autre échelle, Joukov.

4- Chercher une nouvelle "tribu". Lorsque les règles et les paramètres de notre vie quotidienne changent, nous devons créer un groupe - ou intégrer une structure existante - de manière à savoir que nous ne sommes pas seuls. Ceci afin de pouvoir prendre des décisions éclairées fondées sur des connaissances et des faits, plutôt que sur l'émotion. Nous avons besoin de gens comme nous.

4- Chercher une nouvelle "tribu". Lorsque les règles et les paramètres de notre vie quotidienne changent, nous devons créer un groupe - ou intégrer une structure existante - de manière à savoir que nous ne sommes pas seuls. Ceci afin de pouvoir prendre des décisions éclairées fondées sur des connaissances et des faits, plutôt que sur l'émotion. Nous avons besoin de gens comme nous.

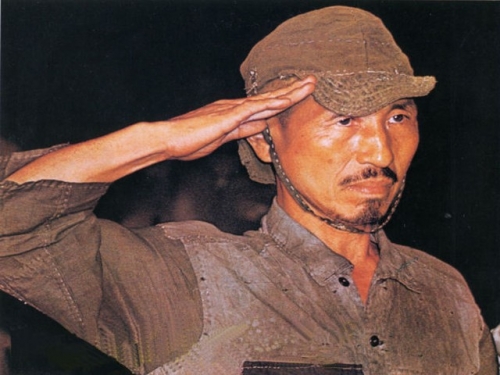

Jeune lieutenant à la fin du conflit, Hirô Onoda rejoint l’île occidentale de Lubang aux Philippines. Instruit auparavant dans une école de guérilla à Futamata, il reçoit des ordres explicites : 1) ne jamais se donner la mort, 2) désorganiser au mieux l’arrière des lignes ennemies une fois que l’armée impériale se sera retirée, 3) tout observer dans l’attente d’un prochain débarquement japonais.

Jeune lieutenant à la fin du conflit, Hirô Onoda rejoint l’île occidentale de Lubang aux Philippines. Instruit auparavant dans une école de guérilla à Futamata, il reçoit des ordres explicites : 1) ne jamais se donner la mort, 2) désorganiser au mieux l’arrière des lignes ennemies une fois que l’armée impériale se sera retirée, 3) tout observer dans l’attente d’un prochain débarquement japonais. Modèle d’abnégation patriotique totale, bel exemple d’impersonnalité active, Hirô Onoda est alors certain qu’en cas d’invasion du Japon, « les femmes et les enfants se battraient avec des bâtons en bambou, tuant un maximum de soldats avant de mourir. En temps de guerre, les journaux martelaient cette résolution avec les mots les plus forts possibles : “ Combattez jusqu’au dernier souffle ! ”, “ Il faut protéger l’Empire à tout prix ! ”, “ Cent millions de morts pour le Japon ! ” (pp. 177 – 178) ». Ce n’est que le 9 mars 1974 que le lieutenant Onoda arrête sa guerre dans des circonstances qu’il reviendra au lecteur de découvrir.

Modèle d’abnégation patriotique totale, bel exemple d’impersonnalité active, Hirô Onoda est alors certain qu’en cas d’invasion du Japon, « les femmes et les enfants se battraient avec des bâtons en bambou, tuant un maximum de soldats avant de mourir. En temps de guerre, les journaux martelaient cette résolution avec les mots les plus forts possibles : “ Combattez jusqu’au dernier souffle ! ”, “ Il faut protéger l’Empire à tout prix ! ”, “ Cent millions de morts pour le Japon ! ” (pp. 177 – 178) ». Ce n’est que le 9 mars 1974 que le lieutenant Onoda arrête sa guerre dans des circonstances qu’il reviendra au lecteur de découvrir.

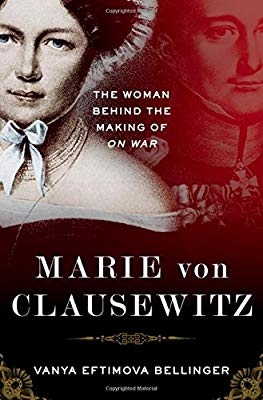

La visione politica dei due è molto simile ed emerge costantemente nelle lettere. Il libro ne segue le tracce nel quadro di quegli anni burrascosi che fu l’inizio dell’800 con le guerre napoleoniche la disfatta di Jena (14 ottobre 1806), la sconfitta e l’umiliazione prussiana che scossero gli animi della coppia (che in quel periodo non era ancora sposata, il matrimonio venne celebrato il 17 dicembre 1810 a Berlino presso la Marienkirche visitabile ancora oggi in pieno centro). Questo permette all’autrice di ricostruire in modo preciso le vicende della Prussia, e in genere dell’Europa di quegli anni, inserendovi quindi la maturazione delle idee politico-strategiche di Clausewitz oltre che ovviamente le vicende amorose dei due.

La visione politica dei due è molto simile ed emerge costantemente nelle lettere. Il libro ne segue le tracce nel quadro di quegli anni burrascosi che fu l’inizio dell’800 con le guerre napoleoniche la disfatta di Jena (14 ottobre 1806), la sconfitta e l’umiliazione prussiana che scossero gli animi della coppia (che in quel periodo non era ancora sposata, il matrimonio venne celebrato il 17 dicembre 1810 a Berlino presso la Marienkirche visitabile ancora oggi in pieno centro). Questo permette all’autrice di ricostruire in modo preciso le vicende della Prussia, e in genere dell’Europa di quegli anni, inserendovi quindi la maturazione delle idee politico-strategiche di Clausewitz oltre che ovviamente le vicende amorose dei due.

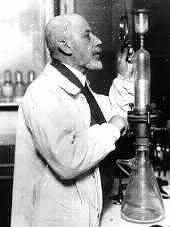

La France a été pionnière dans le domaine des armes biologiques et chimiques. Dès la première décennie du XXe siècle, un chimiste français renommé, Auguste Trillat, inventeur du formol quelques années auparavant, brevetait certes un procédé de fabrication industrielle du roquefort, mais posait aussi les bases de la production intentionnelle d’épidémies à l’aide de nuages artificiels microbiens.

La France a été pionnière dans le domaine des armes biologiques et chimiques. Dès la première décennie du XXe siècle, un chimiste français renommé, Auguste Trillat, inventeur du formol quelques années auparavant, brevetait certes un procédé de fabrication industrielle du roquefort, mais posait aussi les bases de la production intentionnelle d’épidémies à l’aide de nuages artificiels microbiens.

De même, rares ont été les avocats de l’usage des sciences biomédicales pour la guerre. Si quelques scientifiques comme le généticien britannique John Burdon Sanderson Haldane (photo), dans les années 1920, ou des militaires tels que le brigadier général Jacquard Hirshorn Rothschild, après la Seconde Guerre mondiale, ont entrevu dans l’utilisation des connaissances en physiologie un moyen de rendre la guerre plus humaine (en introduisant la possibilité d’utiliser des agents non létaux plutôt que des armes conventionnelles aux effets moins prévisibles, comme les explosifs), la sélection précise des effets physiologiques des armes est demeurée une inclusion contre-nature de la science et de la médecine dans la guerre (tandis que des armes conventionnelles aux effets moins prévisibles sont restées autorisées).

De même, rares ont été les avocats de l’usage des sciences biomédicales pour la guerre. Si quelques scientifiques comme le généticien britannique John Burdon Sanderson Haldane (photo), dans les années 1920, ou des militaires tels que le brigadier général Jacquard Hirshorn Rothschild, après la Seconde Guerre mondiale, ont entrevu dans l’utilisation des connaissances en physiologie un moyen de rendre la guerre plus humaine (en introduisant la possibilité d’utiliser des agents non létaux plutôt que des armes conventionnelles aux effets moins prévisibles, comme les explosifs), la sélection précise des effets physiologiques des armes est demeurée une inclusion contre-nature de la science et de la médecine dans la guerre (tandis que des armes conventionnelles aux effets moins prévisibles sont restées autorisées).

The book, moreover, is stocked with well-selected quotes from great writers and historians of the time, such as Livy, Plutarch, Polybius, and Cicero, who were contemporaries of, or even participants in, the greatest events of the Republic. I have read all these authors, though I must admit that Brand gave me new appreciation for their writings by placing them firmly in their historical context.

The book, moreover, is stocked with well-selected quotes from great writers and historians of the time, such as Livy, Plutarch, Polybius, and Cicero, who were contemporaries of, or even participants in, the greatest events of the Republic. I have read all these authors, though I must admit that Brand gave me new appreciation for their writings by placing them firmly in their historical context.

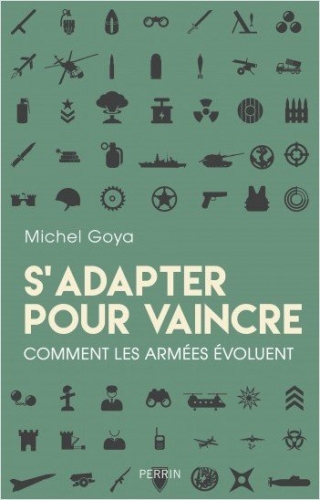

En prenant sept cas d’école de la conduite du changement dans les armées, Michel Goya propose ainsi avec S’adapter pour vaincre une analyse des rouages de l’adaptation des grandes structures militaires sous la pression de leur époque : qu’il s’agisse de l’ascension de l’armée prussienne au XIXe siècle, de la métamorphose de l’armée française durant la Première Guerre mondiale, du déclin de la Royal Navy au cours de la première moitié du XXe siècle ou encore de la confrontation de l’US Army avec la guerre moderne à partir de 1945, l’animateur du blog La Voie de l’épée met à chaque fois en lumière les inducteurs de la mue de la Pratique (avec un grand « P » sous la plume de l’auteur) au sein de ces organisations complexes. Car, pour Michel Goya, « faire évoluer une armée, c’est faire évoluer sa Pratique », cette même Pratique étant « le point de départ et d’arrivée du cycle de l’évolution ».

En prenant sept cas d’école de la conduite du changement dans les armées, Michel Goya propose ainsi avec S’adapter pour vaincre une analyse des rouages de l’adaptation des grandes structures militaires sous la pression de leur époque : qu’il s’agisse de l’ascension de l’armée prussienne au XIXe siècle, de la métamorphose de l’armée française durant la Première Guerre mondiale, du déclin de la Royal Navy au cours de la première moitié du XXe siècle ou encore de la confrontation de l’US Army avec la guerre moderne à partir de 1945, l’animateur du blog La Voie de l’épée met à chaque fois en lumière les inducteurs de la mue de la Pratique (avec un grand « P » sous la plume de l’auteur) au sein de ces organisations complexes. Car, pour Michel Goya, « faire évoluer une armée, c’est faire évoluer sa Pratique », cette même Pratique étant « le point de départ et d’arrivée du cycle de l’évolution ». Au-delà de la rétrospective historique, le principal intérêt de l’ouvrage est ainsi l’analyse percutante que livre Michel Goya sur les conditions d’apparition de cette innovation au sein d’une structure militaire. S’adapter pour vaincre montre comment les innovations de rupture ne viennent pas souvent de l’intérieur – contrairement à l’innovation dite « continue » – mais sont généralement imposées de l’extérieur, sous la pression de l’ennemi par exemple. On y voit également les viscosités et les biais cognitifs à l’œuvre, que ce soit l’effet générationnel des décideurs, la propension des armées à reproduire des modèles connus, la rivalité entre les services d’une même armée ou encore l’illusion de pouvoir piloter de manière centralisée le cycle du changement. Le rôle du politique pour faire passer les évolutions de rupture est également mis en avant, tout comme l’importance de créer les conditions de l’émergence d’un courant de pensée libre de réflexion non institutionnelle – que l’auteur considère d’ailleurs comme une forme indispensable de « réserve » opérationnelle pour les temps mauvais. On retiendra enfin l’importance pour une organisation militaire de pouvoir expérimenter, grâce à un surplus de ressources matérielles et de temps libre, comme ce fut le cas notamment dans les décennies qui précédèrent la Première Guerre mondiale : « Plus les unités disposent de temps libre et de moyens autonomes, et plus ce capital d’adaptation rapide est important. Inversement, plus les moyens sont comptés, surveillés et centralisés, et plus l’armée devient rigide. »

Au-delà de la rétrospective historique, le principal intérêt de l’ouvrage est ainsi l’analyse percutante que livre Michel Goya sur les conditions d’apparition de cette innovation au sein d’une structure militaire. S’adapter pour vaincre montre comment les innovations de rupture ne viennent pas souvent de l’intérieur – contrairement à l’innovation dite « continue » – mais sont généralement imposées de l’extérieur, sous la pression de l’ennemi par exemple. On y voit également les viscosités et les biais cognitifs à l’œuvre, que ce soit l’effet générationnel des décideurs, la propension des armées à reproduire des modèles connus, la rivalité entre les services d’une même armée ou encore l’illusion de pouvoir piloter de manière centralisée le cycle du changement. Le rôle du politique pour faire passer les évolutions de rupture est également mis en avant, tout comme l’importance de créer les conditions de l’émergence d’un courant de pensée libre de réflexion non institutionnelle – que l’auteur considère d’ailleurs comme une forme indispensable de « réserve » opérationnelle pour les temps mauvais. On retiendra enfin l’importance pour une organisation militaire de pouvoir expérimenter, grâce à un surplus de ressources matérielles et de temps libre, comme ce fut le cas notamment dans les décennies qui précédèrent la Première Guerre mondiale : « Plus les unités disposent de temps libre et de moyens autonomes, et plus ce capital d’adaptation rapide est important. Inversement, plus les moyens sont comptés, surveillés et centralisés, et plus l’armée devient rigide. »