En général, ce qui vous empêche d’avancer, c’est le poids du passé, des attachements inutiles, la répétition de formules éculées et le souvenir d’anciennes victoires et défaites. Vous devez faire consciemment la guerre au passé et vous obligez à réussir dans le présent. Soyez impitoyable avec vous-même : pas question de répéter les mêmes méthodes. Vous devez parfois vous forcez à prendre une nouvelle direction, même si cela comporte un risque. Ce que vous perdrez en confort et en sécurité, vous le gagnerez en effet de surprise, avantage considérable pour la victoire. Battez-vous comme un maquisard, sans ligne de défense stable ni citadelle exposées : tout doit paraitre fluide et mobile.

Au cœur de la tempête, gardez la tête froide.

La stratégie de l’équilibre.

Dans le feu de l’action, on a tendance à perdre la tête. Vous êtes confrontés à beaucoup de choses en même temps – contretemps imprévus, doutes et critiques de la part de vos alliés. Il est alors dangereux de répondre en se laissant guider par ses émotions, par la peur, l’angoisse ou la frustration. Il est pourtant vital de garder la tête froide, de ne pas perdre ses moyens quelque soient les circonstances. Aux tiraillements émotionnels de l’instant, vous devez opposez une résistance active : restez ferme, confiant et agressif quoi qu’il arrive. Endurcissez-vous en vous exposant à l’adversité. Apprenez à vous détachez du chaos du champ de bataille. Laissez les autres perdre leur sang-froid ; que votre solidité vous garde hors de leur emprise et vous permette de maintenir le cap.

Créez un sentiment d’urgence et de désespoir.

La stratégie du dernier carré.

Vous êtes votre pire ennemi. Vous perdez un temps précieux à rêver de l’avenir au lieu de vous impliquer dans le présent. Si rien ne vous parait urgent, vous ne vous investissez pas à fond dans ce que vous faites. La seule façon de changer cela, c’est de passer à l’action et d’être soumis à une pression extérieure. Mettez-vous dans des situations ou vous avez trop à perdre pour gaspiller du temps ou des ressources ; si vous ne pouvez vous permettre de perdre, vous ne perdrez pas. Coupez les liens qui vous attachent au passé. Jetez-vous dans l’inconnu, là ou vous ne pouvez compter que sur vos propres talents et votre propre énergie. Formez le dernier carré, c’est la dernière manœuvre de résistance d’une armée entièrement cernée.

II. LA GUERRE EN EQUIPE.

Evitez les pièges du pouvoir partagé.

La stratégie du commandement contrôlé.

Le problème d’un groupe, quel qu’il soit, c’est que chaque individu à ses propres priorités. Si vous êtes trop autoritaire, ils vous en veulent et se rebellent en silence. Si, à l’inverse, vous êtes trop laxiste, ils ne pensent qu’à eux-mêmes et n’en font qu’à leur tête. Il faut donc établir une voie hiérarchique au sein de laquelle les gens ne se sentent pas brimés par votre influence, mais suivent le mouvement que vous impulsez. Pour cela, il faut placer les bonnes personnes aux bons endroits, celles qui insuffleront l’esprit de vos idées sans être pour autant des automates. Donnez des ordres clairs et stimulants, en centrant l’attention sur l’équipe, et non sur son chef. Chaque membre de l’équipe doit être investi dans son travail, mais évitez à tout prix de partager le commandement, de tomber dans le piège des décisions collectives. Donnez-vous l’image d’un parangon de justice, mais ne renoncez jamais à la centralisation du pouvoir.

Divisez vos forces.

La stratégie du chaos contrôlé.

Rapidité et faculté d’adaptation sont des compétences cruciales pour mener une guerre. Pour vaincre, il faut être capable de se déplacer avec souplesse et de prendre ses décisions plus vite que l’ennemi. Mais à l’heure actuelle, ce n’est pas évident à mettre en œuvre. Nous avons à notre disposition plus d’informations que jamais, ce qui rend l’interprétation et la prise de décision beaucoup plus difficiles. Nous avons d’avantage de personnes à diriger, celles-ci sont bien souvent éparpillées un peu partout et nous devons faire face à plus d’incertitudes. Sans une organisation souple, pas de rapidité ni d’adaptabilité. Divisez vos forces en groupes indépendants qui agissent et prennent des décisions de manière autonome. Ainsi, rien ne pourra arrêtez vos hommes ; une fois qu’ils ont compris la mission qui leur est demandée, vous pouvez leur faire confiance.

Transformez la guerre en une croisade.

La stratégie du moral.

Pour que vos hommes restent motivés et gardent le moral, le secret est de les obliger à penser moins à eux et d’avantage au groupe. Ils doivent s’investir pour la défense d’une cause, dans une croisade contre l’ennemi abhorré. Leur survie dépend du succès de l’armée tout entière. Dans un groupe ou les hommes ont de vrais liens, ou ils sont vraiment solidaire, les humeurs et les émotions sont tellement communicative qu’il est facile de répandre l’enthousiasme. Conduisez-les au front : il faut que vos hommes vous voient dans les tranchées vous sacrifier pour la cause commune. Cela créera une émulation saine, ainsi que le désir de vous plaire. Les compliments comme les réprimandes doivent être rare mais porteur de sens. N’oubliez pas : même mal équipée, une armée motivée peut faire merveille.

III. LA GUERRE DEFENSIVE.

Choisissez vos batailles avec précaution.

La stratégie de l’économie.

Nous avons tous nos limites : les talents, comme l’énergie, ne vont que jusqu’à un certain point. Franchir ces limites, c’est se mettre en danger. Parfois, lorsque l’on nous fait miroiter une récompense hors du commun, la tentation est grande d’aller trop loin, pour finir épuisé et, surtout, vulnérable. Vous devez connaitre vos limites et savoir choisir vos batailles. Pensez aux coûts implicites d’une guerre : le temps perdu, les tractations diplomatiques gaspillées, l’ennemi qui voudra se venger. Il vaut mieux parfois attendre, affaiblir l’adversaire dans l’ombre au lieu de l’affronter directement. Si la bataille ne peut être évitée, mieux vaut faire en sorte d’en choisir les conditions. Visez la faiblesse de l’ennemi ; faites en sorte que la guerre lui revienne chère et qu’elle ne vous coûte rien. En apprenant l’économie, vous saurez affronter l’adversaire le plus puissant.

Renversez la tendance.

La stratégie de la contre-attaque.

Faire le premier pas, avoir l’initiative du combat, c’est souvent se mettre en position de faiblesse : on expose sa stratégie et on limite ses options. Préférez le pouvoir de l’immobilité et du silence, et obligez l’ennemi à entamer la marche : pour la contre-attaque, vous aurez le choix et garderez toutes les cartes en main. Si l’adversaire est agressif, appâtez-le et poussez-le à une attaque sévère qui l’affaiblira. Il faut apprendre à vous servir de son impatience et de sa volonté de vous abattre afin de le déstabiliser et de le faire tomber. Dans un moment difficile, il ne faut pas désespérer et fuir : la situation peut se retourner à tout moment. Apprenez à vous tenir en retrait et à attendre le bon moment pour lancer une contre-attaque inattendue : votre faiblesse deviendra force.

10.

Créez une présence menaçante.

La stratégie de la dissuasion.

Le meilleur moyen de repousser un agresseur est d’éviter la première attaque. Pour cela, vous devez avoir l’air plus dangereux que vous ne l’êtes en réalité. Forgez-vous une réputation : vous êtes un peu cinglé, par exemple. Vous combattre ? Ca n’en vaut pas la peine. Ou encore : vous avez la vengeance amère. Pour créer cette réputation, vous devez la rendre crédible par quelques actes violents. Il vaut parfois mieux laisser planer le doute : si votre adversaire n’est pas sûr de ce qu’un affrontement avec vous peut lui coûter, il ne cherchera pas à le savoir. Jouez sur les peurs et les angoisses innés des autres pour qu’ils y réfléchissent à deux fois.

11.

Troquez l’espace contre le temps.

La stratégie du repli.

Battre en retraite face à un ennemi solide est un signe de force et non de faiblesse. En résistant à la tentation de répondre à l’agression par l’agression, vous gagnez un temps précieux : celui de récupérer, de réfléchir, de prendre du recul. Laissez l’ennemi avancer, le temps importe plus que l’espace. En refusant le combat, vous mettez votre adversaire en rage et nourrissez son arrogance. Bientôt, il ira trop loin et commettra des erreurs. Le temps est un révélateur : l’autre apparaitra imprudent et vous, sage. Parfois, on peut accomplir beaucoup en ne faisant rien.

IV. LA GUERRE OFFENSIVE.

12.

Perdez des batailles, mais gagnez la guerre.

La grande stratégie.

Vous êtes entouré de stratèges avides de pouvoir, prêt à tout pour réussir, souvent à vos dépens. Lorsque vous vous battez contre de tels individus au quotidien, vous perdez l’essentiel de vue : la victoire finale, le but espéré, le poste de pouvoir visé. La grande stratégie est l’art de voir au-delà de la prochaine bataille et de calculer plus loin. Elle demande de se concentrer sur ce but ultime et de tout faire pour l’atteindre. Dans la grande stratégie, vous devez tenir compte des ramifications politiques et des conséquences à long terme de vos actes. Au lieu de réagir sur le vif, vous apprenez à contrôler vos actions avec plus de profondeur, de subtilité et d’efficacité. Laissez les autres se perdre dans les batailles mesquines de la vie courante et se féliciter de leurs petites victoires. La grande stratégie est l’unique voie vers la plus belle des récompenses : avoir le dernier mot.

13.

Connaissez votre ennemi.

La stratégie du renseignement.

Moins que l’armée proprement dite, l’esprit qui la guide est la véritable cible de la stratégie. Si vous comprenez comment fonctionne la personne qui dirige l’armée, vous possédez la clef pour la tromper et la contrôler. Entrainez-vous à décrypter les gens, à tenir compte des signaux inconscients qu’ils émettent et qui révèlent leur pensées et leurs intentions. Une façade amicale permet souvent d’approcher la personne de près et lui soutirer toutes sortes d’informations. Attention à ne pas projeter sur elle vos propres émotions et habitudes ; il faut penser comme elle pense. En mettant le doigt sur ses faiblesses psychologiques, vous pèserez sur un levier capable de la déséquilibrer.

14.

Balayez les résistances par la vitesse et la surprise.

La stratégie de la Blitzkrieg.

Dans un monde où règnent indécision et prudence, la vitesse est un atout majeur. en frappant en premier, avant que votre adversaire n’ait eu le temps de réfléchir ou de s’y préparer, vous le déstabilisez, l’inquiétez et l’induisez en erreur. Etape suivante : une manoeuvre souple et brutale, qui renforcera panique et confusion. Cette stratégie sera particulièrement efficace si vous la faites précéder d’une accalmie, d’un piège, de sorte que votre attaque surprise prenne l’ennemi au dépourvu, sur le vif. La frappe doit être sèche et d’une violence implacable. Vitesse et fermeté vous assureront respect, crainte, et bien sûr un avantage décisif.

15.

Contrôlez la dynamique.

La stratégie de la manipulation.

Les gens s’efforceront toujours de vous contrôler, de vous pousser à agir dans leurs intérêts, à fonctionner selon leurs critères. Le seul moyen de garder la main est de pratiquer un pouvoir plus intelligent et plus fin. Au lieu de vouloir contrôler chaque mouvement de votre adversaire, vous devez vous attacher à définir la nature de la relation qui vous lie. Le conflit doit avoir lieu sur un terrain connu, sur des enjeux et à un rythme qui vous conviennent. Apprenez à maitriser les pensées de l’autre, à influer sur ses émotions afin de le pousser à l’erreur. Si nécessaire, laissez-lui croire qu’il a le contrôle pour qu’il se détende et baisse la garde. Si vous maitrisez le conflit et que l’ennemi va dans une direction que vous souhaitez, vous dominerez chacune de ses actions.

16.

Visez là où cela fait mal.

La stratégie du centre de gravité.

Tout pouvoir provient d’une source spécifique. Lorsque vous étudiez vos rivaux, grattez sous la surface pour dénicher cette source, ce pivot, ce centre de gravité qui fait tenir toute la structure. Il peut s’agir de leur richesse, de leur popularité, d’un poste clé, d’une stratégie gagnante. Si vous parvenez à toucher ce point central, vous êtes sur de faire des dégâts considérables. Trouvez ce que l’adversaire chérit et protège le plus – c’est là que vous devez frapper.

17.

Divisez pour mieux régner.

La stratégie de la conquête par la division.

Lorsque vous observez votre ennemi, ne vous laissez pas intimider par les apparences. Tentez plutôt d’examiner les différentes parties qui forment le tout. En les éloignant les unes des autres, en semant la zizanie et la division de l’intérieur, vous pourrez affaiblir, voir anéantir le plus le plus redoutable ennemi. En mettant au point votre stratégie, travaillez les esprits pour semer le conflit. Étudiez les articulations et les liens, ces détails qui rapprochent les individus en un groupe ou qui rapprochent un groupe d’un autre. La division est une faiblesse et les articulations sont la faille de toute structure. Face à un ennemi ou à un conflit, divisez le tout en petites parties aisément solubles.

18.

Attaquez le flanc vulnérable de l’adversaire.

La stratégie du pivotement.

Lorsque vous attaquez directement vos adversaires, vous renforcez leur résistance et cela vous complique la tâche. Il vaut bien mieux que vous détourniez l’attention de l’ennemi pour l’attaquer de coté, là ou il ne s’y attend pas. En le frappant sur un flanc fragile, vulnérable, vous créez un choc, un moment de faiblesse que vous pourrez exploiter. Poussez l’ennemi à prendre des risques, à exposer ses points faibles, puis frappez un grand coup de coté. La seule façon de faire bouger un adversaire borné est de l’approcher indirectement.

19.

Enveloppez l’ennemi.

La stratégie de l’annihilation.

Pour vous attaquer ou se venger, les hommes sont prêts à se servir de la moindre faille dans votre défense. n’en laissez paraître aucune et votre adversaire n’aura aucune prise sur vous. pour cela, le secret est d’envelopper votre ennemi, de le cerner de tous côtés par une pression insupportable, de polariser son attention et de lui interdire tout accès au monde extérieur. Lorsque vous sentez que votre adversaire s’affaiblit et perd espoir, étrangler-le en resserrant le noeud coulant.

20.

Mettez votre adversaire en situation de faiblesse.

La stratégie du fruit mûr.

Même si vous êtes le plus puissant de tous, les batailles interminables sont épuisantes, coûtent cher et sont dépourvues d’imagination. un bon stratège préfère manoeuvrer : avant même le début de la bataille, il trouve le moyen de mettre son adversaire en position de faiblesse de façon à ce que la victoire soit rapide et facile. Mettez-le face à des dilemmes : il a le choix, mais aucune alternative n’est satisfaisante.

21.

Négociez en avançant.

La stratégie de la guerre diplomatique.

Avant et pendant les négociations, continuez à faire progresser vos pions, afin que votre opposant reste sous pression et soit obligé d’accepter vos conditions. En obtenant beaucoup de votre adversaire, vous pourrez vous permettre quelques concessions sans importance. Construisez-vous la réputation de quelqu’un de dur et de ferme, afin que les autres s’inquiètent avant même de vous rencontrer.

22.

Sachez poser le point final.

La stratégie de sortie.

Vous serez toujours jugé sur l’issue du conflit. Une conclusion précipitée ou incomplète risque d’avoir des conséquences dans les années à venir et peut ruiner votre réputation. Savoir conclure avec art, c’est savoir à quel moment s’arrêter, sans aller trop loin pour ne pas vous épuiser ni vous créer des ennemis acharnés qui reviendrons perpétuellement à la charge. Cela implique également de terminer sur une bonne note, avec énergie et élégance. Il ne s’agit pas seulement de gagner la guerre, mais de la gagner bien : votre victoire doit vous laisser en forme pour le conflit suivant. Le sommet de la sagesse stratégique, c’est d’éviter tout conflit et toute lutte sans porte de sortie.

V. LA GUERRE NON-CONVENTIONNELLE (GUERRE SALE).

23.

Élaborez un savant mélange de vrai et de faux.

Les stratégies de perceptions.

Nul ne peut survivre sans voir ou comprendre ce qui se passe alentour. Il faut donc empêcher vos ennemis de savoir ce qu’il advient autour d’eux, y compris ce que vous faites. Déconcentrez-les, cela affaiblit leur puissance stratégique. Les perceptions des gens passent forcément par le philtre de leurs émotions : ils interprètent le monde en fonction de ce qu’ils veulent voir. Nourrissez leurs attentes, fabriquez-leur une réalité à la mesure de leurs désirs, et ils se duperont tout seuls. Les meilleures illusions sont celles qui reposent sur une ambigüité, qui entremêlent réalité et fiction au point qu’on ne puisse plus distinguer l’une de l’autre. Lorsque vous contrôlez sa perception de la réalité, vous contrôlez l’individu.

24.

Soyez imprévisible.

La stratégie du contre-pied.

Les hommes s’attendent à ce que votre comportement s’inscrive dans des conventions et des schémas qu’ils connaissent. En tant que stratège, votre tâche est de sortir du champ du connu. Il suffit de surprendre les gens pour qu’ils se laissent submerger par le chaos et le désordre, qu’ils essaient pourtant désespérément d’éviter. Il s’ensuit une confusion mentale profonde qui abat leurs défenses et les rend vulnérables. Commencez par vous comporter de façon ordinaire, afin qu’ils se fassent une certaine image de vous. Ensuite, quand les voilà bien lancé sur cette fausse piste, c’est le moment de les frapper par l’extraordinaire. L’effet de surprise démultiplie la frayeur. Ne vous reposez jamais sur une stratégie originale qui a déjà fonctionné : elle devient conventionnelle dès lors que vous en usez pour la seconde fois. C’est parce qu’il est inattendu, que l’ordinaire devient parfois extraordinaire.

25.

Occupez le terrain de la moralité.

La stratégie de la vertu.

Dans un monde régi par la politique, la cause pour laquelle vous combattez doit paraître plus juste que celle de votre ennemi. Vous vous battez contre lui pour vaincre sur le plan moral ; en jetant le doute sur ses motivations et en les dénigrant, vous réduisez le nombre de ses partisans et prenez l’avantage. Visez les points faibles de son image dans l’opinion publique, pointez du doigt ses hypocrisies et ses mensonges. Ne partez pas du principe que la justesse de votre cause est évidente ; faites-en la perpétuelle publicité. Si vous êtes vous-même attaqué sur le plan moral par un adversaire particulièrement malin, ne geignez pas ni ne vous mettez en colère ; combattez le mal par le mal. Lorsque c’est possible, placez-vous en victime, mettez-vous du coté de l’opprimé, du martyr. Apprenez à vous servir de la culpabilité comme d’une arme morale.

26.

Masquez la cible.

La stratégie du vide.

Pour la majorité des personnes, la sensation de vide, de silence, d’isolement social est intolérable. ne laissez à votre ennemi aucune cible à viser, soyez dangereux mais insaisissable, invisible. Regardez-le battre la campagne sans vous trouver. Au lieu de vous livrer à un combat frontal, lancez des piques irritantes et dommageables, des piqûres d’épingle.

27.

Donnez l’illusion de travailler dans l’intérêt des autres.

La stratégie de l’alliance.

La meilleure façon de faire progresser vos intérêts en fournissant peu d’efforts et sans répandre de sang est de vous créer un réseau d’alliance en constante évolution. Servez-vous des autres pour compenser vos faiblesses, faire le sale travail, combattre à votre place. Parallèlement, travaillez à dissoudre les alliances des autres, à affaiblir vos ennemis en les isolant.

28.

Tendez à vos ennemis la corde pour se pendre.

La stratégie de la domination.

les pires dangers ne viennent pas de vos ennemis les plus évidents, mais de ceux qui sont censés être de votre côté, ces collègues et amis et prétendent oeuvrer pour la même cause que vous, mais qui vous sabotent et volent vos idées dans leurs intérêts personnel. Mettez ces rivaux sur la défensive, faites-les douter, s’inquiéter. Poussez-les à se pendre en vous servant de leurs tendances autodestructrices ; vous en sortirez blanc comme neige.

29.

Progressez à petit pas.

La stratégie du fait accompli.

Si vous paraissez trop ambitieux, vous attisez l’animosité des autres. Un arrivisme trop évident ou un succès trop rapide éveillent la jalousie, la méfiance et le soupçon. Il est souvent préférable de progresser à petit pas, de s’approprier de petits pans de terrain sans éveiller le moindre soupçon. Restez sous le radar, et vos mouvements leur seront invisibles. Lorsqu’ils s’en rendront compote, il sera déjà trop tard ; le territoire vous reviendra, et ils seront devant le fait accompli. Par la suite, vous pourrez toujours prétexter avoir agi en état de légitime défense. Avant même qu’ils n’en aient conscience, vous aurez conquis un empire.

30.

Pénétrez les esprits.

Les stratégies de communication

La communication est, en quelque sorte, une guerre dont les champs de bataille sont les esprits résistants et impénétrables de ceux et celles que vous cherchez à influencer. Votre but est de contourner, voire d’abattre leurs défenses afin de prendre le contrôle de leur esprit. Sans cela, toutes vos tentatives pour communiquer ne seront que vains bavardages. Apprenez à infiltrer vos idées derrière les lignes ennemies, à faire passer des messages subliminaux, à pousser les gens à penser comme vous sans qu’ils ne s’en rendent compte. Vous en tromperez certains en déguisant vos idées novatrices sous une apparence ordinaire. Quant aux autres, les plus résistants, il faudra les secouer avec un langage résolument provocant. Évitez à tout prix un discours immobiliste, moralisateur ou trop personnel. Vos propos doivent encourager l’action, et non la contemplation passive.

31.

Détruisez de l’intérieur.

La stratégie de la cinquième colonne.

En infiltrant les rangs de l’adversaire, vous oeuvrez à sa perte de l’intérieur, il n’a aucune vraie cible à viser; vous avez l’avantage ultime. Pour obtenir l’objet de votre convoitise, ne combattez pas ceux qui le possèdent, mais joignez-vous à eux : vous pouvez alors vous approprier ce que vous briguez ou attendre le bon moment pour un coup d’Etat.

32.

Dominez tout en feignant la soumission.

La stratégie de la résistance passive.

Toute tentative pour soumettre quelqu’un à votre volonté est une forme d’agression. Dans un monde où les considérations politiques sont primordiales, la forme d’agression la plus efficace est celle qui se cache derrière des apparences dociles, voire aimantes. Pour appliquer la stratégie de la résistance passive, il faut caresser l’adversaire dans le sens du poil, n’offrir aucune résistance visible. Dans les faits, vous dominez la situation. Vous restez évasif, vous paraissez désespéré, mais tout tourne autour de vous. Certaines personnes sentiront de quoi vous êtes capable et cela les mettra en colère. Ne vous inquiétez pas, assurez-vous simplement que votre résistance soit suffisamment masquée pour que vous puissiez aisément le nier. En vous y prenant bien, l’adversaire culpabilisera de son accusation gratuite. La résistance passive est une stratégie très commune ; apprenez à vous défendre contre les nombreux agresseurs passifs qui minent votre quotidien.

33.

Semez incertitude et panique par des actes de terreur.

La stratégie de la réaction en chaine.

La terreur est l’ultime moyen de paralyser les personnes qui vous résistent et de détruire leur capacité à planifier une stratégie. Un tel pouvoir s’acquiert par des actes de violences sporadiques, qui créent un climat de menace constant, une peur qui se répand dans toute la sphère publique. Le but d’une campagne de terreur n’est pas de gagner une victoire sur le champ de bataille, mais de provoquer un maximum de chaos afin que l’adversaire, poussé au désespoir, réagisse de façon absurde. Mélangés à la population, adaptant leurs actes aux médias de masse, les stratèges de la terreur créent l’illusion qu’ils sont omniprésents, et donc beaucoup plus puissants qu’en réalité. C’est une guerre des nerfs. La victime d’une stratégie de la terreur doit tout faire pour éviter de succomber à la peur et à la colère. Pour planifier une contre-stratégie efficace, la victime doit demeurer calme et équilibrée. Face à une campagne de terreur, votre ligne de défense sera donc celle de la rationalité.

Robert Greene.

Stratégie : les 33 lois de la guerre.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Influence ? Aujourd’hui, la notion est dans l'air du temps : opérations d'influence, communication d'influence, e-influence ou stratégie d'influence...

Influence ? Aujourd’hui, la notion est dans l'air du temps : opérations d'influence, communication d'influence, e-influence ou stratégie d'influence...  Au fil du temps, l'influence se pense dans divers contextes :

Au fil du temps, l'influence se pense dans divers contextes : Ainsi, suivant les époques, il peut :

Ainsi, suivant les époques, il peut :

Question :

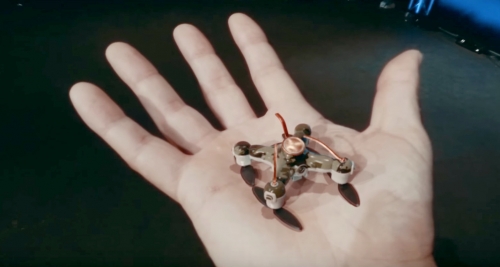

Question :  poque moderne. C’est pourquoi il est possible de parler de rupture civilisationnelle. En outre, ces nouvelles machines de guerre ne représentent pas qu’une adaptation réussie de l’outil militaire aux conditions de la mondialisation. Elles s’inscrivent dans une dialectique empire/barbares traduisant la résistance à l’ordre global.

poque moderne. C’est pourquoi il est possible de parler de rupture civilisationnelle. En outre, ces nouvelles machines de guerre ne représentent pas qu’une adaptation réussie de l’outil militaire aux conditions de la mondialisation. Elles s’inscrivent dans une dialectique empire/barbares traduisant la résistance à l’ordre global.

Bundeswehr

Bundeswehr Uhle-Wettler verfaßte als erster deutscher Autor eine Biographie über

Uhle-Wettler verfaßte als erster deutscher Autor eine Biographie über  Als Franz Uhle-Wettler

Als Franz Uhle-Wettler

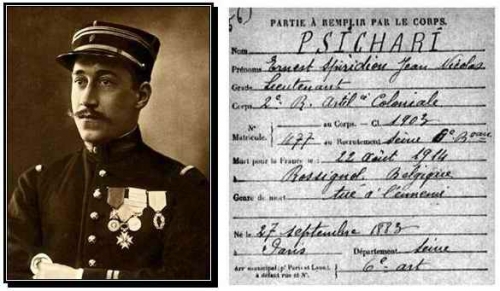

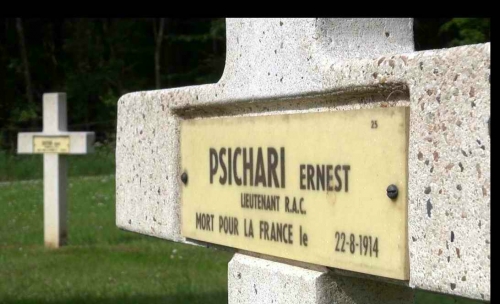

En rêve, le capitaine Nangès rencontre Timoléon d’Arc, un personnage de Servitude et grandeur militaires (1835) de Vigny. Le héros de Vigny envie le héros de Psichari. Il aurait aimé fouler en conquérant cette terre d’Afrique, pleine de charme et de volupté. Là, l’homme se purifie, s’épure, loin des « pourritures modernes ». Là, du moins, « quelque idéal reste encore ». En réponse, le capitaine Nangès évoque le mépris de la nation, le rejet du colonialisme. La métropole tient les glorieuses chevauchées des soldats en piètre estime. « Le bourgeois a la crainte de ce qu’il ne comprend pas. Il tremble aux mots d’infini, d’absolu. Le Sahara lui fait peur, comme la musique de Wagner. » Comme Ernst Jünger le décrira quelques années plus tard : « L’élémentaire réside en dehors de son monde idéal ; pour lui, l’élémentaire est l’irrationnel voire l’immoral. »

En rêve, le capitaine Nangès rencontre Timoléon d’Arc, un personnage de Servitude et grandeur militaires (1835) de Vigny. Le héros de Vigny envie le héros de Psichari. Il aurait aimé fouler en conquérant cette terre d’Afrique, pleine de charme et de volupté. Là, l’homme se purifie, s’épure, loin des « pourritures modernes ». Là, du moins, « quelque idéal reste encore ». En réponse, le capitaine Nangès évoque le mépris de la nation, le rejet du colonialisme. La métropole tient les glorieuses chevauchées des soldats en piètre estime. « Le bourgeois a la crainte de ce qu’il ne comprend pas. Il tremble aux mots d’infini, d’absolu. Le Sahara lui fait peur, comme la musique de Wagner. » Comme Ernst Jünger le décrira quelques années plus tard : « L’élémentaire réside en dehors de son monde idéal ; pour lui, l’élémentaire est l’irrationnel voire l’immoral. »

Oltre a questa differenza di fatto esistente nelle guerre, va stabilito in modo esplicito e preciso anche il punto di vista – pure praticamente necessario – secondo cui la guerra non è niente altro che la politica dello Stato proseguita con altri mezzi. Questo punto di vista, tenuto ben fermo dappertutto, darà unità a questa trattazione saggistica. E tutto sarà quindi più facile da districare.

Oltre a questa differenza di fatto esistente nelle guerre, va stabilito in modo esplicito e preciso anche il punto di vista – pure praticamente necessario – secondo cui la guerra non è niente altro che la politica dello Stato proseguita con altri mezzi. Questo punto di vista, tenuto ben fermo dappertutto, darà unità a questa trattazione saggistica. E tutto sarà quindi più facile da districare. Centrando il nostro pensiero sulla politica, per poi passare alla guerra, è necessario soffermarsi su questo punto. La politica è un conflitto di interessi, si fonda su di essi e si basa su rapporti di forza, vale a dire su rapporti tra individui che pensano e agiscono in modo da raggiungere i loro scopi. Sicché si può divergere per almeno due ragioni: si diverge sul fine o si diverge sul mezzo, o su entrambi. La politica ammette diversificazione di partiti non solo in virtù dello scopo finale, cioè un peculiare ordinamento sociale o economico, ma pure sui mezzi attraverso cui raggiungere lo scopo. I comunisti e i socialisti non avevano grandi distinzioni in merito ai fini, ma grandi differenze sussistevano nella concezione dei mezzi attraverso cui raggiungere gli scopi.

Centrando il nostro pensiero sulla politica, per poi passare alla guerra, è necessario soffermarsi su questo punto. La politica è un conflitto di interessi, si fonda su di essi e si basa su rapporti di forza, vale a dire su rapporti tra individui che pensano e agiscono in modo da raggiungere i loro scopi. Sicché si può divergere per almeno due ragioni: si diverge sul fine o si diverge sul mezzo, o su entrambi. La politica ammette diversificazione di partiti non solo in virtù dello scopo finale, cioè un peculiare ordinamento sociale o economico, ma pure sui mezzi attraverso cui raggiungere lo scopo. I comunisti e i socialisti non avevano grandi distinzioni in merito ai fini, ma grandi differenze sussistevano nella concezione dei mezzi attraverso cui raggiungere gli scopi. Ogni attore politico ammette tre generi di relazioni con un altro attore politico: alleanza, indifferenza, ostilità. Nel caso in cui le due parti in contrapposizione non trovino alcun genere di accordo possibile né sui fini da raggiungere, né sui mezzi, e sono propensi a darsi battaglia per ottenere la vittoria sull’altro, si giunge al conflitto. Se il conflitto è di natura sociale, si parla di lotta politica; se il conflitto è di natura armata, si parla di guerra. Politica e guerra sono solo due casi particolari della logica del conflitto e la guerra è, a sua volta, una peculiare forma della politica. Perché è solo l’interesse politico a determinare la volontà di combattere per mezzo delle armi.

Ogni attore politico ammette tre generi di relazioni con un altro attore politico: alleanza, indifferenza, ostilità. Nel caso in cui le due parti in contrapposizione non trovino alcun genere di accordo possibile né sui fini da raggiungere, né sui mezzi, e sono propensi a darsi battaglia per ottenere la vittoria sull’altro, si giunge al conflitto. Se il conflitto è di natura sociale, si parla di lotta politica; se il conflitto è di natura armata, si parla di guerra. Politica e guerra sono solo due casi particolari della logica del conflitto e la guerra è, a sua volta, una peculiare forma della politica. Perché è solo l’interesse politico a determinare la volontà di combattere per mezzo delle armi. Allo stesso tempo, con l’avanzare della tecnica e delle conoscenze scientifiche, le guerre cambiano di strumenti ma non nella sostanza. La natura dei fini umani è sempre la stessa, non cambia in base alle epoche storiche: ciò che cambia è l’oggetto, non l’intenzione verso di esso. In questo senso, la guerra, non solo nel suo farsi ma anche nel suo concetto, è di natura permanentemente multiforme. Essa cambia nei mezzi e negli scopi, cioè muta totalmente di forma. È la forma della guerra, non le sue ragioni profonde, a costituire la ragione fondamentale della diversità dei conflitti armati della storia. Eppure, a partire dalla comprensione della guerra nel suo ruolo di strumento politico, si nota una lunga linea di continuità tra i vari fenomeni bellici.

Allo stesso tempo, con l’avanzare della tecnica e delle conoscenze scientifiche, le guerre cambiano di strumenti ma non nella sostanza. La natura dei fini umani è sempre la stessa, non cambia in base alle epoche storiche: ciò che cambia è l’oggetto, non l’intenzione verso di esso. In questo senso, la guerra, non solo nel suo farsi ma anche nel suo concetto, è di natura permanentemente multiforme. Essa cambia nei mezzi e negli scopi, cioè muta totalmente di forma. È la forma della guerra, non le sue ragioni profonde, a costituire la ragione fondamentale della diversità dei conflitti armati della storia. Eppure, a partire dalla comprensione della guerra nel suo ruolo di strumento politico, si nota una lunga linea di continuità tra i vari fenomeni bellici.

Lenin y Trotsky recuperarían sus definiciones dándoles terrenalidad en la experiencia misma de la revolución: en el evento por antonomasia del pasaje de la política a la lucha física: la ciencia y arte de la insurrección: el momento en que se rompe el continuum de la historia con la intervención de las masas comandadas por el partido revolucionario, que se hacen del poder y cambian la historia.

Lenin y Trotsky recuperarían sus definiciones dándoles terrenalidad en la experiencia misma de la revolución: en el evento por antonomasia del pasaje de la política a la lucha física: la ciencia y arte de la insurrección: el momento en que se rompe el continuum de la historia con la intervención de las masas comandadas por el partido revolucionario, que se hacen del poder y cambian la historia.

De ahí que muchos de los conceptos de la guerra se vean aplicados a la política, ya que ésta es, como la guerra, un campo para hacer valer determinadas relaciones de fuerza. Sin duda, las relaciones de fuerza políticas se hacen valer mediante un complejo de relaciones mayor y más rico que el de la violencia desnuda, pero en el fondo en el terreno político también se trata de vencer la resistencia del oponente.

De ahí que muchos de los conceptos de la guerra se vean aplicados a la política, ya que ésta es, como la guerra, un campo para hacer valer determinadas relaciones de fuerza. Sin duda, las relaciones de fuerza políticas se hacen valer mediante un complejo de relaciones mayor y más rico que el de la violencia desnuda, pero en el fondo en el terreno político también se trata de vencer la resistencia del oponente. Tal era la posición del general alemán de la I Guerra Mundial, Erich von Ludendorff, autor de la obra La guerra total (1935), donde criticaba a Clausewitz desde una posición reduccionista que ponía en el centro de las determinaciones a la categoría de “guerra total”, a la que independizaba de la política negando el concepto clausewitziano de “guerra absoluta”, que necesariamente se ve limitado por las determinaciones políticas.

Tal era la posición del general alemán de la I Guerra Mundial, Erich von Ludendorff, autor de la obra La guerra total (1935), donde criticaba a Clausewitz desde una posición reduccionista que ponía en el centro de las determinaciones a la categoría de “guerra total”, a la que independizaba de la política negando el concepto clausewitziano de “guerra absoluta”, que necesariamente se ve limitado por las determinaciones políticas.

Esta era una preocupación característica de Rosa Luxemburgo, que insistía en la necesidad de aprender de la experiencia real de la clase obrera, contra el conservadurismo pedante y de aparato de la vieja socialdemocracia.

Esta era una preocupación característica de Rosa Luxemburgo, que insistía en la necesidad de aprender de la experiencia real de la clase obrera, contra el conservadurismo pedante y de aparato de la vieja socialdemocracia. Este problema es clásico a toda gran revolución. Si la Revolución Francesa de 1789 logró triunfar es porque desde su centro excluyente, París, logró arrastrar tras de sí al resto del país. Algo que no consiguió la Comuna de París cien años después, lo que determinó su derrota. El mismo déficit tuvo el levantamiento espartaquista de enero de 1919 en Alemania, derrotado a sangre y fuego porque el interior campesino y pequeño-burgués no logró ser arrastrado. Multitudinarias movilizaciones ocurrían en Berlín enfervorizando a sus dirigentes (sobre todo a Karl Liebknecht; Rosa era consciente de que se iba al desastre), mientras que en el interior el ejército alemán se iba reforzando y fortaleciendo con el apoyo del campesinado y demás sectores conservadores.

Este problema es clásico a toda gran revolución. Si la Revolución Francesa de 1789 logró triunfar es porque desde su centro excluyente, París, logró arrastrar tras de sí al resto del país. Algo que no consiguió la Comuna de París cien años después, lo que determinó su derrota. El mismo déficit tuvo el levantamiento espartaquista de enero de 1919 en Alemania, derrotado a sangre y fuego porque el interior campesino y pequeño-burgués no logró ser arrastrado. Multitudinarias movilizaciones ocurrían en Berlín enfervorizando a sus dirigentes (sobre todo a Karl Liebknecht; Rosa era consciente de que se iba al desastre), mientras que en el interior el ejército alemán se iba reforzando y fortaleciendo con el apoyo del campesinado y demás sectores conservadores. El partido no agrupa a los trabajadores por su condición de tales sino solamente aquéllos que han avanzado a la comprensión de que la solución a los problemas pasa por la revolución socialista: el partido agrupa a los revolucionarios y no a los trabajadores en general (cuya abrumadora mayoría es de ideología burguesa, reformista y no revolucionaria).

El partido no agrupa a los trabajadores por su condición de tales sino solamente aquéllos que han avanzado a la comprensión de que la solución a los problemas pasa por la revolución socialista: el partido agrupa a los revolucionarios y no a los trabajadores en general (cuya abrumadora mayoría es de ideología burguesa, reformista y no revolucionaria).

Enfin, de nouvelles opportunités de domination apparaissent au fur et à mesure de la montée des enjeux environnementaux. Les terres rares essentielles aux technologies propres du futur, situées dans des pays émergents, mais également les besoins d’aides après les catastrophes qui se multiplient, sont autant d’occasions de coopération et d’intervention dans les pays. Il est désormais prouvé que le réchauffement climatique accentue la puissance des catastrophes naturelles, ainsi que la pénurie de ressources nécessaires à la vie. La mauvaise gestion de l’eau ou de la chaine alimentaire crée l’opportunité de dépendre de solutions américaines et d’ainsi étendre la puissance américaine. C’est sur ce dernier plan que selon Jean-Michel Valantin, la pensée stratégique prend un tournant inédit. Elle cesse ici d’être uniquement fondée sur la supériorité militaire, mais intègre la capacité à répondre technologiquement à la déstabilisation socio-environnementale planétaire. Le leadership en climate resiliency devient un atout stratégique. Le besoin croissant de se sortir rapidement et efficacement d’une catastrophe naturelle ou industrielle fera appel à un savoir-faire dont les meilleurs experts auront un avantage majeur.

Enfin, de nouvelles opportunités de domination apparaissent au fur et à mesure de la montée des enjeux environnementaux. Les terres rares essentielles aux technologies propres du futur, situées dans des pays émergents, mais également les besoins d’aides après les catastrophes qui se multiplient, sont autant d’occasions de coopération et d’intervention dans les pays. Il est désormais prouvé que le réchauffement climatique accentue la puissance des catastrophes naturelles, ainsi que la pénurie de ressources nécessaires à la vie. La mauvaise gestion de l’eau ou de la chaine alimentaire crée l’opportunité de dépendre de solutions américaines et d’ainsi étendre la puissance américaine. C’est sur ce dernier plan que selon Jean-Michel Valantin, la pensée stratégique prend un tournant inédit. Elle cesse ici d’être uniquement fondée sur la supériorité militaire, mais intègre la capacité à répondre technologiquement à la déstabilisation socio-environnementale planétaire. Le leadership en climate resiliency devient un atout stratégique. Le besoin croissant de se sortir rapidement et efficacement d’une catastrophe naturelle ou industrielle fera appel à un savoir-faire dont les meilleurs experts auront un avantage majeur. Avatar montre le changement de camp d’un ancien marine, passant du champ de la puissance militaire à la puissance naturelle. Il défend ce changement de camp, le présentant comme légitime et nécessaire à l’heure où l’humanité détruit le vivant. Là encore, la dimension sacrée est du côté de la vie et de ce qui mérite que l’on se batte et que l’on renonce au monde militaro-industriel qui la menace. Dans un autre ordre, le dernier James Bond Quantum of Solace montre que les nouveaux trésors sont naturels, comme l’eau, et qu’ils seront les enjeux des luttes de demain. Leur raréfaction va multiplier les conflits. Enfin, les grands films sur les pandémies révèlent le potentiel viral et global de destruction d’un acte au départ isolé, montrant bien les jeux d’interdépendances entre les différents risques systémiques et globaux. L’imaginaire du nucléaire continue : l’enjeu derrière la dégradation environnementale, est la destruction de l’humanité.

Avatar montre le changement de camp d’un ancien marine, passant du champ de la puissance militaire à la puissance naturelle. Il défend ce changement de camp, le présentant comme légitime et nécessaire à l’heure où l’humanité détruit le vivant. Là encore, la dimension sacrée est du côté de la vie et de ce qui mérite que l’on se batte et que l’on renonce au monde militaro-industriel qui la menace. Dans un autre ordre, le dernier James Bond Quantum of Solace montre que les nouveaux trésors sont naturels, comme l’eau, et qu’ils seront les enjeux des luttes de demain. Leur raréfaction va multiplier les conflits. Enfin, les grands films sur les pandémies révèlent le potentiel viral et global de destruction d’un acte au départ isolé, montrant bien les jeux d’interdépendances entre les différents risques systémiques et globaux. L’imaginaire du nucléaire continue : l’enjeu derrière la dégradation environnementale, est la destruction de l’humanité.

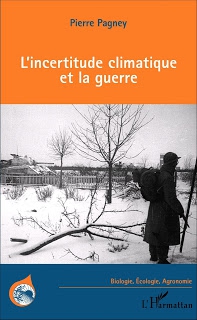

Déjà au VI° siècle avant J.-C., Sun Tzu n’oublia pas dans L’art de la guerre, ouvrage fondamental de stratégie militaire, le facteur climatique, le déterminant par l’alternance de l’ombre et de la lumière, du chaud et du froid, et par le cycle des saisons. De nos jours, certitude et incertitude climatiques traduisent la difficulté d’une décision militaire. La certitude passe de l’information à la connaissance entraînant la conviction, l’incertitude résulte d’informations parcellaires et de raisonnements fragiles, la décision militaire étant toujours un dilemme comme le souligne Vincent Desportes dans Décider dans l’incertitude (2007). Incertitude climatique et décision militaire vont de pair avec les stratégie et géostratégie définies par Hervé Coutau Bégarie dans son Traité de stratégie (2011).

Déjà au VI° siècle avant J.-C., Sun Tzu n’oublia pas dans L’art de la guerre, ouvrage fondamental de stratégie militaire, le facteur climatique, le déterminant par l’alternance de l’ombre et de la lumière, du chaud et du froid, et par le cycle des saisons. De nos jours, certitude et incertitude climatiques traduisent la difficulté d’une décision militaire. La certitude passe de l’information à la connaissance entraînant la conviction, l’incertitude résulte d’informations parcellaires et de raisonnements fragiles, la décision militaire étant toujours un dilemme comme le souligne Vincent Desportes dans Décider dans l’incertitude (2007). Incertitude climatique et décision militaire vont de pair avec les stratégie et géostratégie définies par Hervé Coutau Bégarie dans son Traité de stratégie (2011).

Als rechts Verortete nehmen wir teil an vielfältigen Einbrüchen in die Theoriefelder der Linken. Die Theorieschwäche dieses Gegners äußert sich vornehmlich in abgestandener Phraseologie, die losgelöst von jedem „Sitz im Leben“ gedroschen wird. Reicht auch das nicht aus, den intellektuellen Bankrott zu kaschieren, geht man schnell zu einem Wild-um-sich-schlagen über, das als Ersatz für eine tragfähige Selbstvergewisserung herhalten muss.

Zu den Gebieten, auf denen die Linke sich noch im Hausrecht wähnt, da sie es vor allem in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts annektiert hatte, gehört der Guerillakrieg. Seit Mao und Che zu den Hausgöttern der radikalen Linken erhoben wurden, wird übersehen, dass es auch auf der rechten Seite Strategen des „kleinen Krieges“, mithin des Volkskrieges, gegeben hat. Diese weniger bekannten Figuren waren ebenso Volksbefreier, wie Ho, Mao oder Che zu sein vorgaben, nur ohne revolutionäres Schleppnetz und soziale Experimentierlust.

Zu nennen wären für die Nachkriegszeit Georgios Grivas und seine griechisch-zypriotische EOKA oder der rechte Zionist Menachem Begin und sein IRGUN ZWAI LEUMI. Dessen Erinnerungen unter dem Titel The Revolt gehörten lange zur klammheimlichen Pflichtlektüre angehender Untergrundkämpfer an den westlichen „Metropolenfronten“.

In dieser Reihe hätte auch ein bretonischer Haudegen seinen Platz, der die leidvolle Erfahrung seiner Generation wie seines Landes mit der gewaltsamen Dekolonisierung in einer Strategie der Gegenrevolution fruchtbar machen wollte. Oberst Pierre Chateau-Jobert (1912-2005) hatte aufgrund seiner militärischen Erfahrungen im Maquis (Selbstbezeichnung französischer, aber auch spanischer Partisanen) des Zweiten Weltkriegs sowie im terroristischen Abenteuer der OAS klare Vorstellungen davon, wie Guerilla von rechts auszusehen hätte und wie nicht. Er war kein bedingungsloser Parteigänger der Gewaltlosigkeit, aber ein strenger Lehrer präzise dosierter Gewaltanwendung als ultima ratio.

Er hatte sowohl von der Unbarmherzigkeit des Feindes gelernt als auch von der Stümperhaftigkeit der Kampfgefährten in der OAS. Beides verbannte er aus seiner Lehre vom modernen konterrevolutionären Volkskrieg. Das macht ihn für deutsche Leser zu einer originellen Mischung aus Carl von Clausewitz und Karl-Heinz Hoffmann. Es ist gewiss nicht ungefährlich, seine Gedanken heute wiederzugeben, gefährlicher jedoch wäre auf lange Sicht ihr vollständiges Ignorieren. Die Zeiten werden nicht friedlicher. Wer wird uns beistehen?

Der Augenzeuge

In einem Interview aus dem Jahr 1976 sagte Pierre Chateau-Jobert, dass er in der Realität des Krieges erfahren hatte, was die revolutionäre Maxime, dass der Zweck die Mittel heilige, konkret bedeute. Diese traumatische Erfahrung leitete ihn auf den Stationen seiner militärischen Laufbahn ebenso wie auf den verschlungenen Wegen des rechten Untergrundes im Frankreich der V. Republik. Es sind die Augen eines Berufsmilitärs, die ohne Scheuklappen die Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen bewaffneter Aktionen gegen die seinerzeit allgegenwärtig geglaubte kommunistische Gefahr betrachten. Leichtfertigkeit wie Defätismus sind ihm gleichermaßen zuwider.

Geboren wird Pierre Alexandre Joseph Chateau-Jobert 1912 in Morlaix, einer Kleinstadt in der Bretagne in eine konservativ-katholische Familie. Der Vater war im Ersten Weltkrieg gefallen. Die Mutter versucht, die Familie mit einem kleinen Buchladen über Wasser zu halten. Der Traum des Jungen ist es, der Marine beizutreten, doch gesundheitliche Probleme kommen dazwischen, so dass dieser Traum zerplatzt. 1934 tritt er stattdessen in das französische Heer ein. Er besucht die Artillerieschule und wird als sous-lieutenant(eine Art Fähnrich) 1940 bei einem deutschen Luftangriff schwer verwundet. Als er aus dem Koma erwacht, hat Frankreich kapituliert.

Pierre Chateau-Jobert will weiterkämpfen und gelangt zu de Gaulle nach London. Unter dem Decknamen „Conan“ kommt er nach diversen Einsätzen in Afrika (bei der Fremdenlegion) schließlich zu den Fallschirmjägern, genauer zur französischen Sektion des gerade im Aufbau befindlichen britischen SAS. Hier erlernt er erstmals die Grundlagen des verdeckten Kampfes. Er ist mittlerweile Hauptmann, als er im August 1944 über Frankreich mit dem Auftrag abspringt, zusammen mit dem örtlichen Maquis hinter den deutschen Linien für Verwirrung zu sorgen.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges ist er bereits Bataillonskommandeur und Dozent an der Schule für Fallschirmjäger, als der Krieg ihn wieder ruft. Freiwillig geht Chateau-Jobert nach Indochina und hat hier, wie viele seiner Offizierskameraden, ein Erweckungserlebnis, was das verstörend Neuartige des revolutionären Krieges betrifft. Frankreich zieht Lehren aus dem Debakel von Dien Bien Phu und gehört militärisch zu den Vorreitern der später sogenannten counterinsurgency, einer breit gefächerten Strategie der Aufstandsbekämpfung, welche die in Asien nachfolgenden US-GIs damals noch mit Geringschätzung zur Kenntnis nehmen.

Chateau-Jobert kehrt auf den Katheder zurück und kommt 1955 zum Generalstab nach Algerien. Noch als Mittvierziger springt er in der Suezkrise mit dem 2. Régiment de Parachutistes Coloniaux, zu dem auch ein junger Leutnant namens Jean de Brem gehört, welcher später das berühmte „Testament eines Europäers“ verfassen wird, über Port Said ab. Im Algerienkrieg kommt es für ihn wie für viele Offiziere, die auf der Grundlage ihres Eides und ihres (blinden) Vertrauens in den neuen Präsidenten Charles de Gaulle für ein französisches Algerien kämpfen zum Schwur.

Als er es wagt, während des Putsches 1961 seinen unmittelbaren militärischen Vorgesetzten für die Sache der putschenden Generäle von Algier zu gewinnen, wird er verhaftet. Oberst Pierre Chateau-Joberts Karriere in der französischen Armee ist damit beendet. Nach seiner Haftentlassung wartet er vergeblich auf eine Wiederverwendung. Die kommt von einer ganz anderen Seite, nämlich von der rechtsgerichteten Untergrundarmee OAS (Organisation de l’armée secrète), die mit Terror für die Belange der Algerienfranzosen streitet. Die Erfahrung mit dem Terrorismus und dem Agieren im Untergrund bildet die zweite wichtige Prägung im Leben des Soldaten Chateau-Jobert.

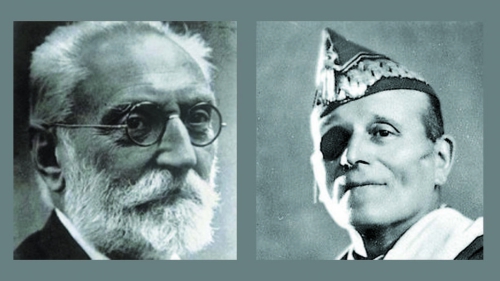

Von den Querelen innerhalb der OAS-Führung angewidert, von ihrer kriminellen Entartung abgestoßen (hier vergleichbar mit Dominique Venner), nutzt er die Zeit im Untergrund, um sich philosophisch, theologisch und politisch weiterzubilden. Er gerät dabei unter den Einfluss nationalkatholischer Kreise um den Publizisten Jean Ousset, einstiger Sekretär von Charles Maurras und Bekannter von Erzbischof Marcel Lefebvre. Frucht dieser Zusammenflüsse von Praxis und Theorie, gleichsam von Schwert und Buch, ist u.a. sein Kompendium La Confrontation Révolution/Contrerévolution, aus dem die folgenden Überlegungen stammen.

Der Exorzist

Jeder Widerstand beginnt mit einer gesunden Doktrin. Sie liefert die unerlässliche Kampfmoral. Dies zu wiederholen, wird Chateau-Jobert nicht müde. Sie bildet gleichsam die Grundierung für alles, was folgt und ist gleichzeitig der Maßstab, an dem sich alle Aktionen zu messen haben. Widerstand ohne Doktrin entartet oder verliert nach den zu erwartenden Rückschlägen seinen Antrieb. Zu dieser Doktrin, die für den passionierten Antikommunisten Chateau-Jobert nur die christlich-abendländische sein kann, gehört die klare Identifizierung des Feindes.

Der Feind ist die Revolution und dies meint für den Autor nicht eine historisch bestimmte in einer geschichtlichen Abfolge von Revolutionen, sondern die Revolution als quasi metaphysische Größe. Die REVOLUTION, so der Oberst, sei die permanente Auflehnung gegen die gottgewollte Schöpfungsordnung. Sie allein gelte es in all ihren Verkleidungen und zeitgebundenen Erscheinungsformen aufzuspüren und zu bekämpfen. Sie ist das Prinzip des Bösen schlechthin, „une force du mal“.

Die philosophisch-theologischen Ausführungen des Autodidakten geraten im weiteren Verlauf dieses Kapitels unweigerlich in die Nähe der Mythomanie. Sein verbissener Kampf gegen diesen mehr imaginierten Feind ist von einer stark reaktionären Note durchtränkt. Die Revolution ist hier keine einzelne Doktrin, sondern die von Anbeginn der Welt subversiv wirkende Kraft des Widersachers. Chateau-Jobert verfolgt sie wie einen Top-Terroristen, analysiert sie und warnt vor ihren Schlichen. Revolution will nur ihre eigene Dauer und dazu ist ihr jedes Mittel recht. Alle Milieus stehen in der Gefahr kontaminiert zu werden, selbst die Kirche.

Die Passivität der Arglosen ist ihr ebenso Katalysator wie der hehre Idealismus der allzu Wohlgesinnten oder der Fanatismus der Überzeugungstäter. Chaos ist ihr Komposthaufen, auf dem sie gedeihen kann. Aber auch vermeintlich vernünftige Sachlichkeit kann sie voranbringen. Und so nimmt es nicht Wunder, dass Chateau-Jobert neben Marx und Mao auch de Gaulle und Roosevelt zu den „Revolutionären“ zählt.

Aus dem Gesagten ergibt sich für Chateau-Jobert die Notwendigkeit, den konterrevolutionären Widerstand metaphysisch zu verankern. Die christliche Lehre, ihre Zivilisationsform und nicht zuletzt die gottgewollte Schöpfungsordnung bilden nicht nur die Moral in diesem Kampf, sondern bestimmen auch die Mittel der Wahl. Sollte die Wahl auf die Gewalt fallen müssen, so wird sie nicht einfach von der Kette gelassen, sondern domestiziert angewandt. Nicht nur der Glaube verbietet das Gegenteil, sondern auch nüchterne strategische Überlegungen, wie noch zu zeigen sein wird.

In der bedingungslosen Friedenssehnsucht willensschwacher Menschen kann der Soldat Chateau-Jobert nur den baldigen Sieg der Revolution ausmachen. Es geht weder ums „Gesundbeten“ noch um die Flucht in eine spirituelle Arche Noah, sobald sich der Kampf aufdrängt. Der Prediger Chateau-Jobert bleibt immer und zuvorderst Militär.

Der Kämpfer

Es muss sehr viel passieren, damit der Kampf eine bewaffnete Komponente erhält, auch dies wird vom Autor regelmäßig wiederholt. Denn eines will Chateau-Jobert um jeden Preis verhindern: Terrorismus. Niemandem, der sich dem konterrevolutionären Kampf anschließt, gesteht er das Recht zu, individuell und auf eigene Faust gewaltsam loszuschlagen. Ein solches Vorgehen zerstört mehr, als es einbringen würde und das innerhalb kürzester Zeit. Ein Neubeginn nach einer Gewaltorgie müsste buchstäblich bei null beginnen. Ebenso erteilt er Putschgelüsten eine Absage, da es hierfür besondere Bedingungen braucht, die sich nur äußerst selten einstellen. Ein Putsch ohne einen bereits verwurzelten gesellschaftlichen Rückhalt bleibt ein isoliertes Hasardeurstück.

Was Chateau-Jobert aus eigener Erfahrung vorschwebt, ist ein geschmeidiger Untergrund, der nichts mit dem klassischen Untergrund zu tun hat, der mit Decknamen und martialisch klingenden Geheimarmeen operiert. Aus seiner Aversion gegen gesonderte Namensgebungen bzw. „Taufen“ von Bewegungen wie Mitgliedern macht er keinen Hehl. Was keinen Namen hat, existiert offiziell nicht. Untergrund im Sinne Chateau-Joberts heißt nicht, dass Aktivisten von der Bildfläche verschwinden müssen, um fortan Unmengen an Energie für die Deckung von Operationen wie für die Eigensicherung aufzuwenden. Untergrund, wie er ihn versteht, ist viel eher das geschickte Einbetten von Aktivitäten in das natürliche Umfeld der Handelnden. Alles muss sich an diesem natürlichen Umfeld ausrichten, so dass Verdacht gar nicht erst aufkommt. „L’action est à mener par chacun dans son propre milieu“ („Jeder muss innerhalb seines Milieus die Aktion durchführen“).

Selbst wenn die Möglichkeit von Gewalt durchgespielt wird, dürfe dies nicht so aussehen, als beginne man mit den Vorbereitungen für einen Aufstand. Vor allem die Bewegungsfreiheit, einer der wichtigsten Freiheiten im verdeckten Kampf, darf nicht leichtfertig geopfert werden. Kontakte ergeben sich aus diesem normalen Umfeld quasi von allein und erregen keine erhöhte Aufmerksamkeit. Gleichwohl sind in der vormilitärischen Phase die Tugend größtmöglicher Verschwiegenheit und das Einüben von Disziplin ein Muss. Da Ermittler stets nach dem berühmten roten Faden suchen, der sie vom Rand in den Kern einer Gruppe führt, muss jedes Mitglied sich bewusst sein, selber solch ein roter Faden zu sein. Daher gilt: Fremde und Neugierige von außerhalb des natürlichen Beziehungsgeflechts sind auf Abstand zu halten, ohne dass gleich Geheimniskrämerei in der Luft liegt. Jeder und jede aus diesem natürlichen Netz ist aufgefordert, sich einzubringen und mit den möglichen Eskalationsstufen des Kampfes vertraut zu machen bzw. zu „akklimatisieren“.

Aktive Geduld

Diese Phase erhält von Chateu-Jobert die treffende Bezeichnung „patience active“, die Phase der „aktiven Geduld“. Sie kann unter Umständen sehr lange dauern und ist als Grundierungsphase unverzichtbar. Die mühevolle „Kärrnerarbeit“ im natürlichen Hintergrund eines jeden ist die eigentlich wichtige Arbeit, sie darf nie unterschätzt werden.

Die heiße Phase der bewaffneten Eskalation wird niemals von den Konterrevolutionären selber ausgehen. Im Gegenteil: Sie drängt sich auf, vor allem dann, wenn letzte Hüllen fallen, wenn die Gewalt großflächig zur Herrschaft gelangt ist, immer mehr Opfer fordert, die bisherige Ordnung zum Einsturz gebracht hat und von einer revolutionär gesinnten Regierung gar selber angewandt wird. Der Konterrevolutionär nach dem Geschmack Chateau-Joberts wird diesem Kampf nicht ausweichen, wird ihn aber überlegt und weitsichtig führen. Ein Kämpfer in diesem Sinne muss immer auch zivile Kompetenzen haben (viele „Volksbefreier“ hatten sie nicht). Er muss bestrebt sein, die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen und dauerhaft zu erhalten, was eine unabdingbare Voraussetzung für jeden Maquis darstellt.

Diese Unterstützung hat er in der „Phase der aktiven Geduld“ gründlich vorbereitet und kann sich im Ernstfall auf sein lokales Umfeld verlassen. Eine Waffe werden auch dann nur wenige tragen bzw. einsetzen. Das Netz der résistants, d h. der zivilen Unterstützer, wird immer größer sein, als die Gruppe der eigentlichen combattants. Letztere tragen besondere Verantwortung als militärische Kombattanten. Ihre Auswahl unterliegt strengen Regeln, ihre Anzahl variiert von Region zu Region (im Mittel 30 auf 100 Quadratkilometer, verteilt in Gruppen von 3-6 Mann). Ihre taktische Ausrichtung ist klar offensiv, da ein Maquis nur dann angreift, wenn er auch siegen kann.

Er schlägt hart zu, zieht sich zurück und unterlässt dabei jede Art von Repressalien. In solcherart Krieg wird nicht überall gekämpft werden müssen und nicht überall mit gleicher Intensität. Idealerweise bringen die Mitglieder solcher Einheiten militärische Erfahrung mit und sind bereit, die Kampfhandlungen einzustellen und die Gruppe aufzulösen, wenn es gefordert wird. Gestaltet sich der Kampf als konventioneller Krieg, werden die Partisanen in reguläre Armeeeinheiten der konterrevolutionären Partei überführt. (Ähnlich de Gaulle, der bei der Libération keine Irregulären an seiner Seite duldete).

Die Frage nach einem zentralen Kommando bleibt jedoch offen. Chateau-Jobert widerstrebt es, seiner Losung getreu, Systematisierungen oder Organigramme aufzustellen und jedes Detail akribisch zu beleuchten. Vieles verbleibt in der Entscheidung vor Ort. Der Partisan ist eine lokale Erscheinung und findet seine Unterstellungen wie seine Handlungsmöglichkeiten innerhalb des zuvor beschriebenen natürlichen Umfelds, aus dem er hervorgeht. Bindende Richtschnur bleibt in jedem Fall die Doktrin, der jeder wahre Konterrevolutionär wie einem Oberbefehlshaber zu folgen hat.

Ausblick: der erste Schuss

Am sogenannten Fulda Gap, der geografischen Pfeilspitze des Warschauer Paktes in Osthessen, wartete man auf ihn während des gesamten Kalten Krieges vergebens, glücklicherweise. Der erste Schuss des Dritten Weltkrieges wäre dort gefallen, so waren sich US-Analysten sicher. Dementsprechend fielen die Vorbereitungen an diesem Sektor aus.

Zweimal krachten „erste Schüsse“ in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo, einmal 1914 und ein weiteres Mal 1992, als ein bosnischer Gangster in eine serbische Hochzeitsgesellschaft feuerte. Konflikte von weitreichender Bedeutung folgten – in beiden Fällen. Der Erste Weltkrieg verheerte die überkommene europäische Staatenordnung. Der bosnische Bürgerkrieg trieb als Teil der jugoslawischen Erbfolgekriege Religionen, Volksgruppen und bis dato friedliche Nachbarn gegeneinander, ein Menetekel.

Den erste Schuss in einem heute nur hinter vorgehaltener Hand gewisperten ethnischen Krieg in Europas Mitte kann man mit Bangen erwarten oder frohgemut verdrängen. Man mag dazu die Ausführungen eines Militärs wie Chateau-Jobert als verwegen belächeln, als nicht praktikabel abtun oder auch als Alarmismus und Kriegstreiberei resolut zurückweisen. Sicher sind sie verfrüht und an heutige Gegebenheiten anzupassen, insbesondere, was die technischen Möglichkeiten (Cyberwar, Drohnen etc.) angeht. Zudem würde sich die Frage aufdrängen, wo in Deutschland solche Szenarien überhaupt denkbar wären.

Gleichwohl täusche man sich nicht. Es reicht, sich auf der Grundlage beinahe alltäglicher Erfahrungswerte die aufkommenden Fragen überspitzter vorzulegen. Etwa so: Wann werden die neueingewanderten maghrebinischen Barbaresken des 21. Jahrhunderts mit groß angelegten Beutezügen durch unsere Ortschaften beginnen? Wann werden die nahöstlichen Clans in unseren Städten ihre Mitglieder zu kampfeslustigen Armeen mit politischer Zielsetzung organisieren? Wie verhalten sich dazu die Erdogan-Türken und ihr Kalif am Bosporus? Wie wird die unvermeidliche Antifa den sich zur Wehr Setzenden in den Rücken fallen? Und schließlich: Wer oder was wird von staatlicher Seite all dem entgegentreten?

Si vis pacem para bellum, lautet ein vielzitierter Grundsatz aus dem antiken Rom. Die duritia der alten Römer vertrug sich nicht mit Wehrlosigkeit, von der man zu Recht ahnte, dass sie nicht friedensfördernd war, wie manche Zeitgenossen heute allen Ernstes glauben machen wollen. Man lasse sich nicht täuschen und behalte eine Tagebucheintragung von Pierre Drieu la Rochelle unter dem 23. November 1939 im Hinterkopf: „personne ne semble sentir que plus les événements tardent, plus ils seront terribles“ („Niemand scheint zu ahnen, dass die Dinge umso schrecklicher werden, je länger sie auf sich warten lassen“). Wer als Staatsbürger übrigbleibt, wenn die Institutionen, die ihm bislang alles abnahmen, zusammengebrochen sind, der ist aufgefordert, auch den Konfliktfall nicht mehr zu delegieren.

Literatur:

Bardèche, Maurice: Der Weg nach vorn, Göttingen, 1951.

Begin, Menachem: The Revolt, New York, 1977.

Chateau-Jobert, Pierre: La Confrontation Révolution-Contrerévolution, Chiré-en-Montreuil, 2015.

Chateau-Jobert, Pierre: Doctrine d’action Contrerévolutionnaire , Chire-en-Montreuil, 1986.

Chateau-Jobert, Pierre: Manifeste politique et social, Chire-en-Montreuil, 1973.

Chateau-Jobert, Pierre: Feux et Lumière sur ma trace. Faits de guerre et de paix, Paris 1978.

Grivas-Dighenis, Giorgios: Partisanenkrieg heute. Lehren aus dem Freiheitskampf Zyperns, 1964.

Passend dazu auch: Der vertagte Bürgerkrieg (BN-Anstoß IX).