"Para o soldado - escreve Philippe Masson em L'Homme en Guerre 1901-2001 - para o verdadeiro combatente, a guerra se identifica com estranhas associações, uma mescla de fascinação e horror, humor e tristeza, ternura e crueldade. No combate, o homem pode manifestar covardia ou uma loucura sanguinária. Encontra-se sujeito entre o instinto pela vida e o instinto mortal, pulsões que podem lhe conduzir à morte mais abjeta ou ao espírito de sacrifício.

"Para o soldado - escreve Philippe Masson em L'Homme en Guerre 1901-2001 - para o verdadeiro combatente, a guerra se identifica com estranhas associações, uma mescla de fascinação e horror, humor e tristeza, ternura e crueldade. No combate, o homem pode manifestar covardia ou uma loucura sanguinária. Encontra-se sujeito entre o instinto pela vida e o instinto mortal, pulsões que podem lhe conduzir à morte mais abjeta ou ao espírito de sacrifício.samedi, 14 juillet 2012

Warrior heritage of Ukrainian Cossacks

Warrior heritage of Ukrainian Cossacks

00:05 Publié dans Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cosaques, russie, ukraine, histoire, militaria, musique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 27 juin 2012

Beethoven: Wellingtons Sieg

Beethoven: Wellingtons Sieg

00:05 Publié dans Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : beethoven, musique, bataillede waterloo, waterloo, wellington, 19ème siècle, guerres napoléoniennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 14 avril 2012

La guérilla espagnole contre l'armée napoléonienne

Ex: http://anti-mythes.blogspot.com/

La guérilla espagnole contre l'armée napoléonienne sous l'éclairage de Carl Schmitt

Rappelons brièvement les faits : pour établir un "blocus continental" efficace contre la Grande-Bretagne, puissance maritime et commerciale et principale ennemie de la France, Napoléon entendait contrôler l’ensemble de la péninsule ibérique. Il envoya donc Murat avec des troupes en Espagne en 1808, sans provoquer de véritables réactions de la part d’une famille royale espagnole par trop affaiblie. Dans ce contexte de décomposition du pouvoir royal légitime, une première émeute populaire à Aranjuez poussa d’ailleurs le roi Charles IV à abdiquer au profit de son fils Ferdinand VII dans l’espoir de stabiliser la situation politique.

Mais l’entrée de Murat dans Madrid provoqua une véritable insurrection, celle du 2 mai, que le général français réprima durement. Sous la pression de Napoléon, Ferdinand VII abdiqua à son tour au profit, cette fois, de Joseph Bonaparte, frère aîné de l’Empereur, qui fut reconnu par une assemblée de notables Afrencesados (1). Mais le soulèvement du peuple était déjà quasi général. Il fut formellement encadré par des Juntas (juntes militaires) auto constituées qui refusèrent de reconnaître le coup de force français et qui, au nom du roi pourtant déposé, allaient diriger une résistance à l’occupant. Cette résistance héroïque rassembla, dans un premier temps, troupes régulières et civils en armes, ces derniers devant progressivement en constituer l’âme. Dès juin 1808, en effet, commença ce qu’on appellera bientôt une "guérilla" – le terme en tant que tel n’apparaîtra qu’en 1812 – qui se développa au fur et à mesure des défaites de l’armée régulière espagnole face à Napoléon. Ces défaites successives pousseront d’ailleurs de nombreux déserteurs à accroître le nombre de ces partisans. Ce qui va intéresser au premier chef Carl Schmitt dans la guerre de résistance espagnole à Napoléon, c’est précisément le fait que "le partisan de la guérilla espagnole de 1808 fut le premier à oser se battre en irrégulier contre les premières armées régulières modernes" (Schmitt, La notion de Politique – Théorie du Partisan, préface de Julien Freund ; traduction de Marie-Louise Steinhauser, Paris, Calmann-Lévy, 1972, page 214). Par "armées régulières modernes", il convient ici d’entendre celles issues des expériences de la Révolution française qui sont à l’origine d’une reformulation radicale du concept de "régularité" hérité de l’âge classique, et dont – aussi paradoxal que cela puisse paraître de prime abord – le "partisan", en tant que combattant irrégulier, constitue en quelque sorte le produit.

DE LA NOTION PROBLÉMATIQUE "D’IRRÉGULARITÉ"

Comme le relève Schmitt, il se trouve que "la différence entre combat régulier et combat irrégulier est fonction de la nette définition de ce qui est régulier et une antinomie concrète donnant lieu à une délimitation du concept n’apparaît qu’avec les formes modernes nées des guerres de la Révolution française" (op. cit., p. 213). Jusque-là avait prévalu un droit interétatique classique – le Jus Publicum Europaeum – au sein duquel le phénomène de l’hostilité était maintenu dans le cadre de guerres limitées, apanage exclusif des princes contre un ennemi stricto sensu "conventionnel". La principale caractéristique de ce droit classique résidait dans le fait qu’il comportait des distinctions nettes entre guerre et paix, entre combattants et non-combattants, entre un ennemi et un criminel. Et, comme le souligne Schmitt, "en regard de cette régularité toute classique" (op. cit., p. 218), l’idée même de soldat irrégulier était tout simplement inconcevable : "Le droit classique de la guerre (…) ne laisse pas de place au partisan au sens moderne. Ou bien celui-ci est, comme dans la guerre au XVIIIe siècle, qui est une affaire entre cabinets, une espèce de troupe légère, particulièrement mobile mais régulière, ou bien il est un criminel particulièrement méprisable, et il est alors tout simplement un hors-la-loi" (op. cit., p. 219).

Cette alternative tranchée est remise en cause à l’issue des bouleversements révolutionnaires, sur la base d’une délimitation nouvelle de la notion de "régularité", lorsque la notion d’État dynastique est reformulée comme État national et que l’armée des princes est conduite à se transformer en armée nationale. Schmitt discerne d’ailleurs la faillite du droit classique dans cette configuration juridico-politique qui voit la "victoire du civil sur le soldat le jour où le citoyen passe l’uniforme tandis que le partisan le quitte pour continuer à se battre sans uniforme" (op. cit., p. 306). À cet égard, loin de constituer une anomalie, l’émergence de la figure du partisan, en tant que combattant irrégulier, face à cette nouvelle "régularité" post révolutionnaire, ne constitue somme toute que l’une des deux faces d’un même Janus, celle du soldat-citoyen. En déferlant sur toute l’Europe continentale, le nouvel art militaire de l’armée napoléonienne, comme héritier de cette mutation fondamentale, va se trouver être, à la fois, vecteur et victime de ce nouveau modèle, dans la mesure où la guerre de l’âge classique, qui ne peut plus que faire figure de jeu conventionnel, va laisser la place à de véritables guerres des peuples, dont la guerre de résistance espagnole n’est que le premier d’une longue suite d’avatars. Ce qui intéresse Schmitt, c’est précisément de montrer que l’apparition du partisan en Espagne entérine une situation inédite qui a transformé l’ennemi "conventionnel", au cœur des guerres limitées que se livraient les princes dans le droit classique, en ennemi pour le coup bien "réel", au cœur de guerres devenues nationales : "L’élément principal de la situation du partisan de 1808 est qu’il risque le combat sur le champ limité de son terroir natal, alors que son roi et la famille de celui-ci ne savaient pas encore très bien quel était l’ennemi réel" (op. cit., p. 215).

En dépit de l’aura involontaire dont Ferdinand VII bénéficiait auprès de son peuple et qui l’a préservé, malgré lui, d’une condamnation sans appel de l’Histoire, ses hésitations devant l’événement majeur qui se joue s’expliquent sans doute par le fait qu’il se situe toujours par rapport à un droit classique de la guerre dérivé du Jus Publicum Europaeum. En revanche, le partisan espagnol, lui, appartient déjà au monde nouveau qui est en train d’advenir en matière stratégico-politique. "Seul le partisan espagnol rétablit le sérieux de la guerre, et ce fut contre Napoléon, c’est-à-dire dans le camp défensif des vieux États continentaux européens dont la vieille régularité devenue convention et jeu n’était plus en mesure de faire face à la nouvelle régularité napoléonienne et à son potentiel révolutionnaire. De ce fait, l’ennemi redevint un ennemi réel, la guerre, une guerre réelle. Le partisan défenseur du sol national contre le conquérant étranger devint le héros qui se battait réellement contre un ennemi réel" (op. cit., p. 304-305).

Mais l’apparition du phénomène du partisan n’allait pas forcément de soi pour des esprits encore largement imprégnés de l’idée de la vieille "régularité" militaire. Paradoxalement, c’est peut-être dans cette perspective qu’on peut saisir la portée des diverses tentatives juridiques de "régularisation" de la guerre de partisans par ce qui restait de l’État espagnol légitime ou de ce qui s’en réclamait alors, en l’occurrence les Juntas militaires.

LE PRÉCÉDENT EN 1808 D’UNE LÉGITIMATION DE LA GUERRE DE PARTISANS PAR LA JUNTA DE SÉVILLE

Ce qui est en effet capital dans l’apparition de cette forme de guerre irrégulière espagnole, c’est qu’elle va recevoir de la part de Juntas militaires régionales et/ou nationales, une sorte de réglementation juridico-politique – fait sans précédent dans l’Histoire – lui conférant une légitimité inédite rendue nécessaire par les circonstances. La passivité, face à l’envahisseur français, d’un gouvernement dépassé par les événements devait mettre au premier plan ces Juntas militaires, d’une part, les guérillas, d’autre part. Un premier cadre juridico-politique est donné dès le 6 juin 1808 par la Junta Suprema de Gobierno de Espana e Indias (la Junte de Séville), auto-constituée le 28 juin 1808, et qui déclare la guerre à l’Empereur Napoléon en ces termes : "… Nous déclarons la guerre sur terre et sur mer à l’Empereur Napoléon Ier et à la France, dont nous supportons la domination et le joug tyrannique ; et nous demandons à tous les Espagnols d’œuvrer hostilement à leur encontre et de leur causer le plus de dommages possibles selon les lois de la guerre" (Blanch, Historia de la guerra de la Independencia en Cataluna, Barcelone, 1968, p. 64).

Cette dernière précision a ceci de paradoxal et d’étrange qu’elle méconnaît le fait que la guerre patriotique espagnole n’est déjà plus une guerre de l’âge "classique". Les dites "lois de la guerre", selon la conception classique dans laquelle, comme le rappelle Schmitt, « l’ennemi a son statut », et dans laquelle "il peut être imposé des limites à la guerre" (Schmitt, op. cit., p. 12), sont d’ores et déjà sapées par la nouvelle forme d’hostilité "réelle" développée par la guerre de partisans qu’on cherche illusoirement à réglementer. Sans que ces auteurs en mesurent peut-être toutes les conséquences à terme, cette déclaration de juin 1808 apparaît comme le précédent le plus direct de légitimation de la guerre irrégulière. Il est complété le jour même par un second texte. Celui-ci, intitulé Prevenciones, s’adresse au peuple espagnol pour qu’il sache que certaines mesures sont indispensables à la bonne conduite de la lutte contre l’ennemi : "Il faut éviter les actions générales et privilégier les initiatives individuelles. Il est nécessaire de ne pas laisser l’ennemi se reposer un instant, de harceler sans répit ses flancs et son arrière-garde, de l’affamer, d’intercepter ses convois de vivres, de détruire ses entrepôts et de lui couper toutes les voies de communication entre l’Espagne et la France d’autre part" (Queipo de Llano, Historia del Levantamiento, Guerra y Revolucion de Espana, Madrid, 1835-1837, p. 232-233).

Ainsi est en train d’être "régularisée" une guerre de partisans dont la Junta pressent pourtant d’ores et déjà les éventuelles dérives, ce qui apparaît clairement dans l’article final des Prevenciones : "Il s’agira de faire comprendre et de persuader la nation que libérés, comme nous l’espérons, de cette guerre cruelle, et le trône à nouveau entre les mains de notre seigneur et Roi Ferdinand VII, les Cortes, sur sa convocation, réformeront les abus et établiront les lois dictées par l’expérience, pour le bien et la félicité publics ; deux notions que les Espagnols connaissent sans que les Français aient eu à les leur enseigner" (Queipo de Llano 1835, p. 233).

Pour l’heure, la Junta de Séville fait figure localement de pouvoir suprême, à l’image d’un organe de souveraineté nationale (comme les autres Juntas provinciales), et apparaît donc pour les Espagnols politiquement "compétente", dans la mesure où elle se réclame de l’ancien pouvoir légitime du roi Ferdinand VII. C’est bien à ce titre qu’elle ordonne d’ailleurs l’enrôlement massif de partisans comme auxiliaires des dernières troupes régulières espagnoles combattant encore Napoléon.

LE TOURNANT DE L’AUTOMNE 1808

La méthode paraît pour un temps donner de bons résultats puisque, le 19 août 1808, advient la première défaite française, celle de Baylen, face à 40.000 hommes de troupes régulières espagnoles unies à un noyau de volontaires et de francs-tireurs et au peuple andalou en armes. Ce succès ponctuel entretient en fait l’illusion sur les capacités réelles de l’armée régulière espagnole de résister durablement à l’armée napoléonienne. En effet, à l’automne 1808, devant les mauvais résultats de son armée, Napoléon, pour résoudre rapidement le problème espagnol avant de se mesurer à l’Autriche, décide de prendre en personne, le commandement des troupes le 6 novembre 1808. En virtuose militaire qu’il est, il retourne la situation en très peu de temps, remportant victoire sur victoire, et entre à Madrid le 4 décembre 1808 où il réinstalle aussitôt son frère Joseph. En Catalogne, le 15 décembre, le général Vivès est battu et lève le siège de Barcelone. Saragosse, assiégée pour la seconde fois par les Français le 20 décembre, capitule le 20 février 1809 en dépit d’une résistance héroïque.

La confiance relative qui perdurait dans ce qui restait de l’armée "régulière" espagnole née de la bataille de Baylen, s’en trouva considérablement altérée. La guérilla espagnole reste alors seule à s’opposer à l’envahisseur français et va, pour cette raison, prendre une ampleur inégalée. Comme le souligne Schmitt : "À l’automne de 1808, Napoléon avait vaincu l’armée régulière espagnole ; la guérilla espagnole proprement dite ne se déclencha qu’après cette défaite de l’armée régulière" (op. cit., p. 214). C’est à partir de là, en effet, que les Espagnols commencèrent véritablement à organiser des bandes de partisans sur une grande échelle pour continuer la résistance à Napoléon.

LE MANIFESTE DU 28 DÉCEMBRE 1808

Dans ce contexte d’échecs militaires retentissants pour ce qui se réclamait encore de l’armée régulière espagnole, la Junta Centrale , abasourdie, se réunit à Séville et publie le 28 décembre 1808 le Reglemento de partidas y cuadrillas, qui reprend en l’accentuant l’esprit du règlement de juin 1808. Ce règlement du 28 décembre 1808, en trente-quatre articles, est le premier texte réglementaire de portée nationale. On n’y parle cependant pas encore de "guérillas" ni de "guérilleros". À cette époque, le terme "guérilla" n’est pas encore intégré dans la terminologie de la guerre patriotique espagnole. Il a toujours sa signification technique, dérivée de la guerre classique, de "ligne de tirailleurs devant attaquer l’ennemi de front et sur ses flancs, ou troupe légère utilisée pour les reconnaissances et les escarmouches". Il renvoie encore au "partisan" du XVIIIe siècle, celui qui appartient à un "parti", ou détachement battant la campagne, à l’un de ces détachements dont le maréchal de Saxe écrivait qu’ils pouvaient traverser un royaume entier sans être repérés.

Dans le règlement de décembre 1808, on parle plus spécifiquement de partida, ("bande"), qui signifie, d’après Almirante dans le Dictionnaire Militaire, "toute troupe peu nombreuse", aussi bien régulière qu’irrégulière, et de cuadrilla , littéralement "troupe", "bande". Les partidas, sans spécification notable quant à leurs effectifs, rassemblent toutes sortes d’individus à l’exclusion des alistados ou solteados (les appelés aux armées). Les cuadrillas sont, quant à elles, des bandes de contrebandiers de "mer et de terre". Lorsque ce règlement est publié, des actions de partisans existent déjà depuis huit mois. Mais elles sont appelées à se développer. Ces dispositions légales tendent, en fait, à les assujettir autant que faire se peut à des règles dans lesquelles l’esprit militaire dominerait. Les principaux points abordés dans le règlement ont trait à la finalité de la guerre de partisans, à la composition des unités, à la collation des grades, à l’armement, aux soldes, aux règles de discipline et au butin.

Les deux types d’unités distinctes que sont les partidas et cuadrillas se trouvent donc mises sur pied avec pour mission d’assurer la sécurité du pays en semant la terreur et la désolation chez l’ennemi. Les partidas, d’abord, forment des groupes d’environ une cinquantaine d’hommes à pied et à cheval. Le commandement, et c’est important, est assuré par un chef du grade de commandant, un second, deux subalternes à cheval et trois à pied, ayant respectivement les grades militaires réguliers de lieutenant de cavalerie, sergent, et ainsi de suite. Les articles 24 et 28 visent à encadrer avec une certaine souplesse ces unités "irrégulières" en adoptant la structure des armées opérationnelles, à la fois pour éviter une trop grande anarchie et pour opérer sur l’ennemi avec le plus de rapidité et d’efficacité possibles. On retrouve là deux des traits essentiels dans la perspective d’une "théorie du partisan" selon Carl Schmitt, traits le plus souvent liés, sinon indissociables, et qui font figure de critères pour définir le partisan moderne en train d’advenir en Espagne ; à savoir : "l’irrégularité" et "le haut degré de mobilité du combat actif" (op. cit., p. 229) – la mobilité n’impliquant pas l’irrégularité, mais celle-ci impliquant nécessairement celle-là. Il est en outre prévu de répartir ces unités "irrégulières" dans les différentes divisions de l’armée en les soumettant aux ordres des généraux respectifs qui leur sont donnés comme chefs, ainsi qu’un adjoint. On voit bien l’intention des autorités de faire des partidas une émanation de l’armée "régulière". Pourtant, en contraste avec les règles militaires précitées, l’article 26 précise : "Les chefs locaux (ceux de l’armée qui encadrent les bandes de partisans) devront laisser agir les partisans avec le plus de liberté possible, tout en les gardant à leur disposition, pour la bonne conduite des opérations" (Horta Rodriguez, "La législation de la guérilla espagnole dans l’Espagne envahie (1808-1814)", in Revue historique des Armées, 1986/3, p. 33).

Il convient ici de s’interroger sur la raison d’être du cadre juridico-politique conféré aux bandes de "partisans". Les rédacteurs du règlement savent pertinemment qu’il existe déjà depuis juin des groupes de partisans plus ou moins nombreux. Le règlement "reconnaît" donc une nouvelle fois leur existence et légitime leur lutte au regard de l’occupation française. Mais à cela s’ajoutent d’autres motivations ou plutôt, devrait-on dire, d’autres soucis. Il est intéressant de savoir que "ceux qui auront accompli leur temps de service obtiendront une place dans la Renta (2) ou d’autres postes selon les circonstances" (Horta Rodriguez, p. 33).

Cela prouve le souhait déclaré de réintégrer à moyen terme le "partisan" dans l’armée "régulière", ou à défaut dans une forme de "régularité" quelconque. Enfin, le butin fait l’objet d’une réglementation minutieuse. La répartition du butin sera proportionnée à la solde et personne ne pourra s’immiscer dans sa distribution pour prévenir de la sorte toute forme éventuelle de contestation.

Les mêmes règles s’appliquent aux cuadrillas. Dans les faits, on tente bel et bien d’organiser, par ce biais, les contrebandiers qui agissent "au grand préjudice du trésor royal" (Horta Rodriguez, p. 34). L’article 19 est directement conçu à leur intention. Avant tout, il apparaît nécessaire de leur reconnaître une légitimité "politique" en louant leur valeur, leur intrépidité, leurs talents militaires pour conclure que, "n’ayant pu trouver une activité qui leur permette de s’épanouir, ils se sont lancés dans la contrebande". On leur promet, en tout cas, désormais "une carrière glorieuse et utile à l’État dans les circonstances actuelles" (Horta Rodriguez 1986 : 34). C’est leur statut qui s’en trouve ainsi radicalement modifié. On attribue en effet à cette activité "irrégulière", voire illégale en d’autres temps, mais si populaire en Espagne, le privilège en quelque sorte juridique de s’exercer en toute quiétude puisque cela sert la fin politique de la résistance à l’envahisseur français. Le péril couru par la Nation espagnole autorise en quelque sorte le recours à tous les palliatifs. En conséquence, on pardonne les crimes passés aux contrebandiers se présentant dans les huit jours devant le chef militaire ou politique, et qui se verront accorder une reconnaissance politique faisant d’eux des "partisans" et non de simples bandits de grand chemin.

Pour Schmitt justement, outre l’irrégularité, "un autre critère distinctif qui s’impose aujourd’hui à notre attention réside dans l’engagement politique qui caractérise le partisan de préférence à d’autres combattants" (op. cit., p. 224). Et c’est ici qu’il faut souligner l’importance cardinale du "tiers intéressé", qui se trouve être un "tiers régulier", dont parle Schmitt : en l’occurrence, les Juntas militaires qui se réclament de la légitimité royale et, au-delà, la puissance anglaise qui reconnaît le "partisan" comme un allié. C’est en effet ce tiers "qui procure cette sorte de reconnaissance politique dont le partisan qui combat en irrégulier a besoin pour ne pas tomber, tel le bandit et le pirate, dans le domaine non politique, ce qui signifie ici : dans le domaine de la criminalité" (op. cit., p. 290). C’est toute la subtilité de cette dimension politique qui confère au "partisan" son statut et qui a rendu le sujet tellement polémique jusqu’à nos jours.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DE 1809

"L’institutionnalisation" de la guérilla va se renforcer avec l’adoption de plusieurs dispositions. Elles sont au nombre de trois, en date respectivement du 1er janvier, du 28 février, et du 20 mars 1809. Elles contiennent les soubassements d’une guerre de partisans strictement définie, tout autant que les problèmes que celle-ci ne cessera de soulever.

La première disposition entend contrôler étroitement les Juntas provinciales qu’elle transforme en simple Juntas "d’observation et de défense". Celles-ci constituaient un des supports les plus efficaces pour l’esprit de résistance alimenté par des hommes qui défendaient avec ardeur la patrie de leurs ancêtres, le foyer familial, la terre qu’ils travaillaient, leur religion, et un mode de vie fermé aux ingérences étrangères. C’est là qu’on saisit avec une acuité toute particulière "le quatrième critère distinctif du partisan authentique" selon Carl Schmitt, "ce que Jover Zamora (3) a appelé son caractère tellurique. Celui-ci est très important pour la situation fondamentalement ‘défensive’ du partisan…" (op. cit., p. 229). Au reste, ces partisans étaient bien, comme le souligne encore Schmitt, "les défenseurs autochtones de la terre natale qui mouraient pro aris et focis, les héros nationaux et patriotiques (…) tout ce qui était réaction d’une force élémentaire, tellurique vis-à-vis d’une invasion étrangère (…), légitimité de son irrégularité de partisan" (op. cit., p. 288).

La seconde disposition, celle du 28 février, est un ordre royal émanant de la Junta Centrale : "La junte souhaitant donner une impulsion puissante en faisant appel à l’intérêt individuel, aux grandes motivations qui entraînent les habitants du royaume dans la lutte contre l’ennemi afin de lui causer le plus de tort possible, il a été décrété que les armes de toutes espèces, les chevaux, les vivres, les bijoux et l’argent qui seront pris à l’ennemi, par quelque particulier que ce soit, seront la propriété de celui qui les aura pris. Le droit de préférence dans l’achat des canons, armes, chevaux resteront à Sa Majesté ou au Trésor Royal ; le montant de ces choses leur sera payé avec ponctualité" (Horta Rodriguez, op. cit, p. 36).

La dernière des trois dispositions est le Manifeste édicté par la Junta Centrale le 20 mars 1809. Il reproche notamment aux généraux français les mauvais traitements infligés aux prisonniers et leur enjoint de considérer que tout Espagnol en mesure de prendre les armes est, aux yeux de la Junta un soldat de la patrie et doit être traité en conséquence par l’armée française – mais de manière unilatérale, et c’est précisément là tout le problème. Ce manifeste laisse entrevoir les conséquences et les difficultés insurmontables que fait surgir le "partisan" dans le droit classique de la guerre dont la Junta se réclame, alors même qu’elle légitimise ce type de combattant irrégulier. Comme l’explique Schmitt, en effet, "plus la discipline d’une armée régulière est stricte, plus elle est scrupuleuse dans sa distinction entre militaires et civils en ne considérant comme un ennemi que le seul adversaire en uniforme, et plus elle deviendra ombrageuse et irritable si, dans l’autre camp, une population civile qui ne porte pas l’uniforme participe, elle aussi, au combat. Les militaires réagiront par des représailles en fusillant, en prenant des otages, en détruisant des localités et ils tiendront ces mesures pour légitime défense face à des manoeuvres perfides et sournoises". (op. cit., p. 246-247). À cet égard, l’armée française est effectivement confrontée au problème du "traitement" à accorder à tout Espagnol pris les armes à la main, problème qu’elle ne parvient pas à résoudre, sinon le plus souvent par des exécutions sommaires, faisant de cette guerre d’Espagne l’une des plus cruelles et des plus horribles, et déjà perçue comme telle par ses contemporains. Le Manifeste poursuit en faisant allusion à la lutte de tout un peuple contre la tyrannie et l’envahisseur en ces termes : "Tout membre de cette nation doit trouver la protection des lois de la guerre, le général qui ne les respecte pas est un bandit qui s’expose à la colère du ciel et à la vengeance des hommes" (Canga-Arguelles, p.107).

Mais cela relève de l’anathème pur et simple dans la mesure où l’on touche là à une espèce de paradoxe : ce paradoxe réside dans le fait d’en appeler à des "lois de la guerre" d’un droit classique de la guerre, alors même que l’émergence de la figure du "partisan" les rend, de fait, caduques. Ces problèmes insolubles vont prendre une ampleur sans précédent avec le dernier règlement de 1809, intitulé "Instruction sur le corso terrestre".

"L'INSTRUCTION SUR LE CORSO TERRESTRE" D’AVRIL 1809

Le second grand texte réglementaire de portée nationale, "l’Instruction sur le corso terrestre" (4) du 17 avril 1809 suit le même esprit que les trois dispositions du début de l’année 1809. Ce texte, comportant dix-huit articles, a pour but de donner des directives concrètes aux "partisans", et, ipso facto, en détermine la figure "irrégulière". Le terme de "corso terrestre" est une alliance de mots circonstancielle (5), celle-là même qui consisterait à parler d’un "corsaire de terre", par opposition à un "pirate de terre".

D’après la doctrine traditionnelle espagnole, le corso a pour but d’empêcher l’ennemi de pouvoir se servir, lorsqu’il en a besoin, des voies de communication sur mer. Le corso est donc l’oeuvre du combattant qui, en état d’infériorité, ne peut livrer une bataille décisive ni détruire la force armée de l’ennemi. Ces similitudes avec ce que sera la guerre de partisan ne s’arrêtent pas là. Ce sont des forces peu nombreuses qui luttent contre un ennemi omniprésent et qui, en l’absence d’une lettre de patente, comme celle qui était accordée au corsaire des siècles précédents, risquent constamment de sombrer dans le brigandage. La distinction entre corsaire et pirate s’avère essentielle. Schmitt insiste sur l’importance discriminante du critère politique : "le caractère politique a (dans l’ordre inverse) la même structure que chez le pirate du droit de la guerre maritime dont le concept inclut le caractère non politique de son aspect néfaste qui vise le vol et le gain privé" (op. cit. p. 224). Par conséquent, poursuit Schmitt, il faut éviter de désigner le partisan, "de le définir comme un pirate de la terre ferme". Le comportement du "pirate" est sans référence aucune à une quelconque "régularité". Et d’ajouter : "Le corsaire, au contraire, court la prise de guerre sur mer et est muni de lettres par le gouvernement d’un État ; son irrégularité à lui n’est donc pas sans lien avec la régularité et c’est ainsi qu’il resta jusqu’à la déclaration de Paris de 1856 une figure juridiquement reconnue du droit international européen. De ce fait, une certaine comparaison est possible entre le corsaire de la guerre sur mer et le partisan sur terre…" (op. cit., p. 284).

Les projets et motivations de ce "corso terrestre" de 1809 se trouvent, pour l’essentiel, exposés dans le préambule de "l’Instruction" : à l’instar du "corso maritime", le "corso terrestre" a pour but principal d’anéantir les communications terrestres de l’ennemi. Ordre est donné d’entraver "l’approvisionnement en vivres et en moyens de subsistance de l’armée française dans le pays (…), de faire de même avec les courriers, d’observer leurs déplacements (…), de tenir les Français dans un état d’alerte et de fatigue permanentes (…) en leur faisant le plus de mal possible" (Horta Rodriguez , p. 37).

De cet ensemble de projets visant à durcir la conduite de la guerre en Espagne se détache la motivation qui justifie et légitime aux yeux des Espagnols cette guerre d’un nouveau type. Le préambule de "l’Instruction" stipule d’emblée : "Maintenant que nous connaissons la manière la plus vile que Napoléon a utilisée pour détruire et désorganiser la force militaire espagnole (…), n’est-il pas évident qu’il revient aux paysans de se regrouper pour combattre ses armées ?" (Horta Rodriguez, p. 38).

Les autorités n’ont pas eu le temps d’enrégimenter les Espagnols ni de leur donner un uniforme ; mais tous sont néanmoins des soldats pour ces mêmes autorités. Si le règlement de 1808 cherchait à "militariser" les bandes de "partisans", "l’Instruction sur le corso terrestre", de son côté, met plutôt l’accent sur les représailles qui entendent constituer la réponse aux actions ennemies. Dans le même texte, on souligne d’ailleurs le fait que l’ennemi ne reconnaît pas un statut de combattants aux paysans et en fait "d’innocentes victimes" (Horta Rodriguez, p. 37). On retrouve – posé de manière de plus en plus nette – le problème précédemment évoqué par le Manifeste de la Junta Centrale du 20 mars 1809 sur le "statut" des combattants lorsqu’apparaît la figure du "partisan", lequel ne permet plus de faire une distinction nette entre le combattant et le non-combattant. En 1809, les paysans majoritaires dans les rangs des partisans ne pratiquent pas une guerre "réglée", avec des limites bien définies. L’ennemi le lui rend d’ailleurs bien. Cette relation d’inimitié absolue tend à l’anéantissement mutuel. C’est ce danger de la "guerre folle", inhérente à la faillite du droit classique, sur lequel insiste Schmitt : "Le partisan moderne n’attend de son ennemi ni justice, ni grâce. Il s’est détourné de l’hostilité conventionnelle de la guerre domptée et limitée pour se transporter sur le plan d’une hostilité différente qui est l’hostilité réelle dont l’escalade de terrorisme en contre-terrorisme va jusqu’à l’extermination" (op. cit., p. 219).

L’objectif principal consiste de fait à mener une guerre "à outrance", susceptible de devenir une guerre encore plus inhumaine. Fait sans précédent, on arme tous les habitants des provinces occupées afin "d’assaillir et de dépouiller" les soldats français "chaque fois qu’une occasion favorable se présentera". Et ce, avec toutes les armes, quelles qu’elles soient, même les "interdites" (Horta Rodriguez, p. 37), ce que ne mentionnait pas le règlement de 1808. C’est de cette manière qu’on souhaite résoudre le problème de la disproportion des forces en présence pour être en mesure de se battre "à armes égales", imitant ainsi "la conduite barbare du satellite de Buonaparte » – pour reprendre les termes du texte – afin de « guérir le mal par le mal" (Horta Rodriguez, p. 37). La forme inhumaine que va prendre cette guerre est inhérente à la justification que tous les moyens sont bons pour pouvoir lutter "à barbarie égale". Le fait sans précédent, c’est de l’institutionnaliser. Il n’échappe naturellement pas à Alcano Galiano, l’auteur du "corso", que les raisons qui le sous-tendent sont dépourvues de noblesse, mais son règlement qui, pour la première fois, préconise la guerre totale, est présenté comme une réponse imposée par l’adversaire et un mode de combat induit par les circonstances. C’est pourquoi, "l’Instruction sur le corso" est, par nécessité, plus expéditive, plus cruelle et moins "militaire" que le règlement de 1808.

Après les motivations, examinons plus en détail l’organisation. Les paysans peuvent se regrouper en "cuadrillas d’infanterie et de cavalerie". La plupart des combattants "irréguliers" peuvent se grouper en cuadrillas, même loin du territoire occupé, dans les provinces limitrophes, ou proches de celles qui sont occupées. Mais, dans ce dernier cas, les cuadrillas ayant moins de raison d’être que celles de la zone occupée, doivent demander la "permission de justice" pour se constituer. Cette limitation témoigne du fait qu’on tente, dans cette guerre "irrégulière" sans règles fixes, de poser un cadre juridique minimal susceptible d’éviter, malgré tout, de véritables dérives "criminelles". De même, si la "bonne conduite" des membres de ces cuadrillas est reconnue, un passeport leur est alors délivré, lequel est censé les garantir des mauvais traitements par l’ennemi en zone occupée. Signalons enfin que, si la part du butin, dans le règlement de 1808, était accordée proportionnellement à la solde, en 1809, il n’y a dans ces cuadrillas ni solde, ni grade. Le butin est réparti d’un "commun accord", ce qui apparente davantage ce type de guerre au corso maritime auquel il se réfère.

LES DERNIERS TEXTES DE LA GUÉRILLA

Les derniers textes officiels de l’époque relatifs à une réglementation de la guérilla interviennent en 1812 et 1814. Entre 1809 et 1812, beaucoup de choses ont changé pour "l’envahisseur français". Et 1812 constitue d’une certaine manière l’année de la fin pour "l’ordre français" en Europe, et en Espagne plus particulièrement. Certes, le 9 janvier 1812, Valence tombe aux mains des troupes napoléoniennes, mais la guerre entre dans une phase d’offensive de grande envergure du côté des forces hispano-britanniques. Le 19 janvier, les troupes de Wellington conquièrent Ciudad Rodrigo, puis Badajoz, le 7 avril.

En 1812, Napoléon, alors en pleine campagne de Russie, se voit contraint d’ordonner, pour la première fois, le retrait de 30 000 hommes de la péninsule. Ils feront largement défaut sur le front espagnol. De fait, l’offensive de Wellington, le 22 juillet 1812, permit à celui-ci de remporter sur le général français Marmont la victoire des Arapiles. C’est à la suite de ce succès hispano-britannique que fut publié un nouveau règlement. Il prouve combien les Espagnols étaient conscients des dangers pour l’avenir de la nouvelle forme de guerre irrégulière qu’ils venaient pourtant de prôner. Il s’agit d’un reglemento para las partidas de guerillera, en date du 11 juillet 1812. Dans le même esprit, un dernier règlement sera publié en juillet, alors que la guerre était pratiquement terminée : le reglemento para los cuerpos francos o partidas de guerilla .

Le premier règlement du 11 juillet 1812, comportant un préambule et sept chapitres, entend apparaître comme une structure légale (6). Il n’a pas été établi avec précipitation, comme celui de 1808, ou dans le feu de l’action, comme "l’Instruction sur le corso terrestre". Il annonce la "normalisation", qui sera nettement édictée en 1814, lorsque se posera le problème de la réinsertion des guérilleros dans la société.

La stratégie demeure inchangée : "harceler l’ennemi et soutenir l’esprit patriotique des régions envahies (…)". Il faut "couper les routes militaires de l’ennemi, intercepter ses courriers et ses convois, attaquer ses hôpitaux et ses entrepôts" (Horta Rodriguez, p. 39). Le fait de souligner l’attaque des hôpitaux montre à quel point cette guerre est cruelle, faute de règles à respecter. Cela ne signifie pas que tous les guérilleros fussent toujours cruels : la guerre, la conduite de l’ennemi qui ne pouvait être indulgente par ces raisons mêmes, la personnalité des chefs des guérilleros, déterminaient bien souvent leur attitude. Notons, toutefois, qu’aucun des règlements de la guérilla n’a jamais fait allusion aux prisonniers, sujet épineux et vaste s’il en est.

Peut-être en contrepoint des dangers induits par cette forme de guerre sans limites, on cherche désormais à souligner le caractère "militaire" des guerillas de manière bien plus nette que dans le règlement de 1808. Ce caractère "militaire" se concrétise par la dépendance accrue des groupes de "partisans" vis-à-vis du général-en-chef ou du commandant de district, la soumission à la discipline et aux lois militaires, la suspension de fonction en cas de mauvaise conduite. On a le sentiment d’une reprise en main du phénomène par les instances "régulières". Fait capital, la collaboration avec l’armée s’établit dorénavant pour "chaque opération militaire importante". Le commandant a toute liberté d’action avec sa bande de « partisans » dans "l’attente des ordres du général en chef". L’élément nouveau, c’est que, lorsque ces troupes reçoivent des ordres des autorités citées, elles sont tenues de leur obéir en "allant jusqu’à abandonner leurs projets" (Horta Rodriguez, p. 39).

Les problèmes apparaissent lorsqu’on aborde la question du butin des bandes de "partisans", en particulier lorsqu’il s’y trouve des biens appartenant à des Espagnols. Il est établi que tout ce qui est pris devient la propriété exclusive des "partisans", exception faite de ce qui appartient "aux corps constitués de l’armée" ou aux "bons" Espagnols. Les biens pris et abandonnés par l’ennemi doivent, en effet, être rendus à leurs propriétaires, en laissant cependant aux "corps-francs" un quart de la valeur de ces biens.

Un élément inquiétant apparaît dans ces articles : c’est la notion problématique de "bons" Espagnols, ce qui suppose qu’il y en a de « mauvais » (Horta Rodriguez, p. 40). C’est l’un des aspects inévitables et tragiques de cette guerre patriotique qui tourne parfois à la guerre civile. Sont considérés comme "bons" Espagnols ceux qui soutiennent la lutte contre l’occupant français, et comme "mauvais" Espagnols les Afrancesados, autrement dit appartenant au parti pro-français et considérés comme de vulgaires collaborateurs. Mais, comme toujours dans de tels cas, les abus et les dérapages risquent d’être nombreux.

Immanquablement se pose la question de savoir si cela n’est pas susceptible de favoriser un banditisme pur et simple. Cela constitue un vrai problème dès lors que le contrôle du "tiers régulier" dont parle Carl Schmitt s’amenuise. De fait, l’article de 1812 enjoint de manière assez problématique, celui qui procède à l’arrestation, d’agir "avec justice", à l’instar du "bandit généreux". On mesure les dangers qui risquent, à terme, de surgir. Par définition, toute "justice" ne peut relever que d’une institution étatique, seule compétente en la matière : en d’autres termes, tout particulier n’est justiciable que devant une institution politique dont la régularité dérive du caractère souverain du pouvoir étatique constitué. Or, le texte autorise un particulier à la rendre en faisant appel à sa "bonne volonté" individuelle. Le règlement de 1812 insiste d’ailleurs sur les relations entre le peuple et les "bandes" (7). Violences et abus sont énumérés, ainsi que les sanctions que leurs auteurs peuvent encourir. Pour chercher à prévenir des dérapages, on interdit d’arrêter ou de poursuivre qui que ce soit, hormis les déserteurs. On révèle ainsi en creux les cas de détention arbitraire commis par quelques bandes qui s’érigent en juges des "mauvais Espagnols".

La comparaison des deux règlements de 1812 et 1814 s’avère particulièrement intéressante pour saisir l’évolution des esprits quant au problème du partisan espagnol. Pour la première fois, en effet, le terme de guerilla apparaît en tant que tel dans une réglementation. L’article II du règlement de 1812 précise que les partidas devront désormais porter le nom de "corps-francs" ; ces derniers préfigurent ceux qui existeront par la suite, notamment en France durant la guerre de 1870. Le règlement de 1814 s’intitule, pour sa part, "Règlement sur les corps francs et les partis de guérilla" – un substantif promis à la postérité.

La reconnaissance des services rendus par les "partisans" est, certes, explicite dans le préambule des deux règlements. Mais des différences entre les deux textes sont manifestes, en partie à cause du changement de conjoncture politique entraînée par la défaite de Napoléon (8) et le désir d’un retour à une normalisation politique. Ainsi, dans le premier règlement, celui du 11 juillet 1812, on exalte encore l’esprit patriotique et on préconise toujours l’augmentation du nombre des guérilleros, en accord toutefois avec les décisions prises aux Cortes, à savoir le parlement espagnol. Mais le préambule de 1812 reconnaissait déjà l’existence de guérillas qui, "profitant du désordre et de la confusion engendrée par les malheurs de la nation, ont abusé de la confiance qu’on avait mise en elles" (Horta Rodriguez, p. 41).

Le règlement du 28 juillet 1814, quant à lui, va jusqu’à porter un jugement très critique sur les précédents règlements et sur la guérilla dont "les circonstances et les troubles passés n’ont pas permis de fixer les règles avec discernement…" (Horta Rodriguez, p. 41). Ce dernier règlement est clairement dicté par le désir de dissoudre les guérillas. De fait, on se prépare à "réformer et dissoudre les bandes de partisans dont la conduite n’a pas été des plus brillantes" (Horta Rodriguez, p. 41). On abandonne non seulement la création de ces "corps", mais aussi l’idée de leur intégration éventuelle dans l’armée, comme cela avait pu être envisagé antérieurement.

Ainsi, les autorités renforcent des positions héritières de l’Ancien Régime qui trouveront leur consécration lors de la tenue du Congrès de Vienne, entre novembre 1814 et juin 1815. Schmitt considère d’ailleurs que ce Congrès peut se présenter comme une gigantesque œuvre de "Restauration", au sens propre comme au sens figuré : par-delà la "restauration" du principe de légitimité dynastique en Europe se trouve induit celui du droit classique de la guerre, mis à mal par la tornade révolutionnaire. C’est bien ce qu’annonce le règlement espagnol de 1814, qui sonne en fait comme une reprise en main, avec un retour à travers la « régularité » de l’armée, à la légitimité royale, une fois le danger passé.

Le problème délicat entre tous est celui de la réintégration de ces hommes dans la vie civile. Le règlement de 1812 avait prévu d’une manière imprécise mais néanmoins généreuse, la possibilité pour les officiers de la guérilla d’entrer dans l’armée. Le règlement de 1814 réaffirme encore cette possibilité, mais avec beaucoup plus de réserves. Il est stipulé que, "afin de ne pas porter préjudice en aucune manière aux classes méritantes de l’armée, ils occuperont, lorsqu’ils l’auront obtenu, à grade égal, un poste inférieur" (Horta Rodriguez, p.41). On ne saurait être plus explicite.

Les conséquences sur le plan européen induites par l’exemple espagnol de la guérilla et la légitimation juridico-politique qui lui est donnée sont considérables. Les différents règlements pour la guérilla espagnole constituent un précédent et un exemple décisif qui sera repris par d’autres pays en lutte contre Napoléon, notamment à travers l’Édit royal prussien d’avril 1813 – le Landsturm Ordnung –, puis lors de la campagne de Russie, voire bien au-delà.

Le Congrès de Vienne qui suit la défaite de Napoléon apparaît certes comme une tentative inédite de Restauration de l’ancien nomos européen de la terre et du droit classique qui lui était afférent. Il semble même renvoyer le "partisan" aux oubliettes de l’Histoire. Mais, pour Carl Schmitt, c’était mal mesurer l’importance de ce qui venait de se passer. L’émergence de la figure conceptuelle du partisan au sein d’un cadre juridico-politique sans précédent avait irréversiblement sonné le glas du droit "classique", et le fait est qu’il sera appelé au destin extraordinaire que l’on sait au XXe siècle.

David RIGOULET-ROZE

article paru dans les Cahiers du Centre d'Etudes d'Histoire de la Défense n°18 (2002)

NOTES :

1/ Littéralement "afrancisés", c'est-à-dire membres du parti pro-français.

2/ L'armée royale.

3/ Cf. Jover Zamora (José Maria), "La guerra de la Independencia Espanola en el marco de las guerras europas de liberacion (1808-1814)", in Historia de la guerra 1. La guerra de la Independencia Espanola y los sitios de Zaragoza, Universidad Ayuntamiento de Zaragoza, Saragosse, 1958, 636 pages, p. 41-165.

4/ Instruccion que Sa Majestad se ha dignado aprobar par el Corso terrestre contra los exécritos francesos, soumis par V. Alcala Galiano à la Junte Centrale.

5/ Selon le dictionnaire de la langue espagnole, le corso est "la campagne que les marchands, patentés par leur gouvernement, mènent contre les pirates ou les embarcations ennemies" ; la patente du corso, quant à elle, est une "cédule ou un brevet par lequel le gouvernement d'un État qui autorise un sujet à participer à l'expédition maritime contre les ennemis de la nation". Cf. Dictionario de la lengua espanola, Real Academia Espanola, Madrid, 1956, p. 374.

6/ Le règlement de 1812 fut publié à Cadix par Don Nicolas Gomez Requena.

7/ La régence avait déjà tenté de corriger par des décisions de portée limitée les abus que les règlements antérieurs n'ont pu que favoriser. Ainsi, le 15 septembre 1811, elle avait donné des instructions pour dissoudre les cuadrillas qui causent des torts à la population.

8/ La campagne de Russie s'achève en novembre 1812 par la Bérézina, et 1813 est l'année de la coalition générale contre Napoléon (Autriche, Russie, Prusse), lequel sera vaincu à la bataille de Leipzig en octobre 1813.

00:05 Publié dans Histoire, Militaria, Polémologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : espagne, histoire, époque napoléonienne, guerilla, théorie politique, carl schmitt, politologie, sciences politiques, philosophie, militaria, polémologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 01 avril 2012

Martin van Crevelds neues Werk

| Martin van Crevelds neues Werk „Kriegs-Kultur“ und die Frage, warum wir kämpfen |

|

Geschrieben von: Wolfram Wehl |

|

Ex: http://www.blauenarzisse.de/

|

|

Martin van Creveld zählt zu den renommiertesten Militärhistorikern weltweit. Nach seinem umstrittenen Werk Kampfkraft, erschien vor kurzer Zeit eine neue Publikation. In: Kriegs-Kultur. Warum wir kämpfen: Die tiefen Wurzeln bewaffneter Konflikte beschreibt van Creveld den Krieg als kulturelles Phänomen. Der Autor zeichnet in fünf Abschnitten ein detailliertes Bild verschiedener Kriegs-Kulturen. Diese reichen vom antiken Griechenland bis in die heutige Zeit. Nach van Creveld spiegelt sich eine Kriegs-Kultur vor allem in Bräuchen, besonderen Kriegs-Regeln (deren Überschreitung als schlimmstes Verbrechen galt), Kriegsspielen und dem Gedenken an den Krieg wieder. Waffen als Phallus-Symbole Zu Beginn stellt van Crefeld die These auf, dass Waffen nicht nur einfache Werkzeuge sind. Dies wird seiner Meinung nach bereits anhand der ausgewählten Namensgebung von Kriegsgeräten deutlich, wie beispielsweise die „Dicke Bertha“, ein Geschütz aus dem ersten Weltkrieg, oder die großen amerikanischen Flugzeugträger „Eisenhower“ und „McArthur“ bezeugen. Flugzeuge wurden häufig individuell angemalt, zeitweise auch mit leicht bekleideten Frauen. Lange Zeit war der Krieg schließlich eine reine Männerdomäne. Dies führt den Militärhistoriker zu einem spannenden Vergleich: Inwiefern können Kriegsgeräte als sexuelle Symbole wirken? So wird zum Beispiel bei Geschossen und Projektilen die Ähnlichkeit mit dem männlichen Geschlechtsteil dadurch verstärkt, dass ihre Spitzen oftmals einen hellen Farbanstrich erhalten. Gerade deswegen werden scharfe Waffen oft von Männern geschätzt, da sie nicht nur den Körper einer anderen Person zerreißen, sondern auch in ihn eindringen können. Krieg ist allgegenwärtig und ein Bestandteil menschlichen Lebens Dass der Krieg grausam und schrecklich ist, bestreitet van Creveld nicht. Dennoch übt er bis heute auf jeden Einzelnen eine persönliche Wirkung aus, wie sie in zahllosen Feldtagebüchern und Memoiren dokumentiert sind. Nicht nur in der Literatur (man denke an die Ilias), sondern vor allem in der Filmindustrie (Hollywood) hat das Thema Krieg einen festen Bestanteil. Die Regisseure wissen, dass man mit Filmstreifen wie Terminator oder Apocalypse Now ein breites Publikum begeistern kann. An vielen Stellen weist der Autor darauf hin, dass Krieg und Kriegsspiele (als Vorläufer vom Krieg) Männersache sind. Das fängt bei Schach, dem klassischen Kriegsspiel, an und geht über Gladiatorenkämpfe bis hin zu den großen Feldzügen des 20. Jahrhunderts weiter. In diesem Zusammenhang benennt er den Krieg als „großes Spiel“, wo es um Leben und Tod geht. Dazu schreibt van Creveld: „Füllt der Geruch der Gefahr die Luft, werden Soldaten von teuren Nichtstuern zu sehr wertvollen Erzeugnissen verwandelt.“ Am Ende steht die Frage, ob eine Nation auch ohne eine Kriegskultur auskommen kann. Dieser Gedanke wird vom Autor schnell verneint, denn diesen Ländern drohe der gesellschaftliche Zerfall und ihre Streitkräfte seien allerhöchstens noch „wilde Haufen ohne Manneszucht, ohne soldatische Regeln, die kaum noch kämpfen, sondern höchstens Gräuel verursachen.“ Schlimmer allerdings sei es, wenn die Streitkräfte „Opfer des Feminismus“ würden. Dadurch leide die gesamte Kriegs-Kultur und somit auch „die Fähigkeit, einen Krieg zu führen.“ Clausewitz widerlegen Das umfangreiche Werk Kriegs-Kultur ist aufgrund seiner Detailliertheit keine leichte Kost. Und doch liegt darin auch seine Stärke, da sich dem Leser aufgrund der Fülle des Materials völlig neue Zusammenhänge ergeben. So widerlegt van Creveld provokanterweise die These von Clausewitz, wonach Krieg lediglich ein Mittel zum Zweck sei, einen Gegner zu vernichten oder in die Handlungsunfähigkeit zu treiben. Der Autor zeigt nämlich vielmehr, dass der Krieg selber über die Jahrhunderte eine Faszination auf den Menschen ausgeübt hat, so sehr er sich auch dagegen wehren mag. Diese Begeisterung ist sowohl wichtiger Bestandteil wie auch Triebkraft der Kultur eines Krieges. In diesem Zusammenhang fügt er auch hinzu, dass jede Art „menschlicher Aktivität“ besser ausgeführt werde, wenn die Beteiligten bei ihrem Tun Vergnügen empfinden. Warum also sollte der Krieg davon eine Ausnahme bilden? Martin van Creveld: Kriegs-Kultur. Warum wir kämpfen: Die tiefen Wurzeln bewaffneter Konflikte. 560 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen. Ares-Verlag, Graz. 34,90 Euro. |

00:05 Publié dans Défense, Livre, Militaria, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, militaria, défense, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 20 février 2012

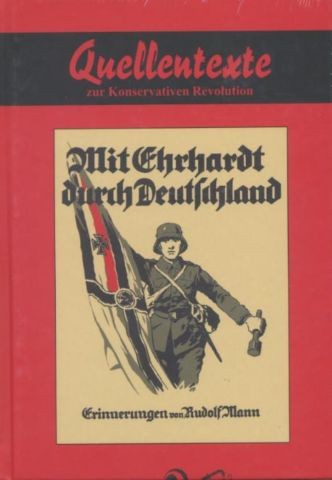

Le Capitaine Hermann Ehrhardt: ennemi de la République de Weimar et combattant clandestin

Jan ACKERMEIER:

Le Capitaine Hermann Ehrhardt: ennemi de la République de Weimar et combattant clandestin  Le Capitaine de corvette Hermann Ehrhardt était, au début des années 20, plus connu qu’Adolf Hitler. Il était l’espoir et la figure du chef pour la droite radicale allemande sous la République de Weimar. Il avait participé au putsch de Kapp; il avait combattu dans les Corps Francs; il avait été un “terroriste politique”, avait tiré les ficelles de plusieurs attentats politiques et était propriétaire terrien. A propos de sa personne, on affabulait et on brodait: on l’imaginait en permanence ourdissant des complots. Avec ses compagnons de combat, il était de toutes les conversations sous la République de Weimar, faisait souvent la une des journaux. Par deux fois, ce chef bien connu des Corps Francs a dû prendre la fuite en Autriche poursuivi par les sicaires de la police politique. La seconde fois, il est resté durablement sur le territoire de la république alpine et, en 1948, est devenu citoyen autrichien. Il est mort le 27 septembre 1971 dans son château à Brunn am Walde dans le Waldviertel. Quand il est mort, il y a quarante ans, son nom et son itinéraire politique avaient été oubliés depuis longtemps. Son décès n’a suscité qu’une brève notule dans le “Spiegel” de l’époque. Qui donc était cet homme qui, jusqu’à la fin des années 20, avait été considéré comme l’ennemi le plus dangereux de la jeune République de Weimar?

Le Capitaine de corvette Hermann Ehrhardt était, au début des années 20, plus connu qu’Adolf Hitler. Il était l’espoir et la figure du chef pour la droite radicale allemande sous la République de Weimar. Il avait participé au putsch de Kapp; il avait combattu dans les Corps Francs; il avait été un “terroriste politique”, avait tiré les ficelles de plusieurs attentats politiques et était propriétaire terrien. A propos de sa personne, on affabulait et on brodait: on l’imaginait en permanence ourdissant des complots. Avec ses compagnons de combat, il était de toutes les conversations sous la République de Weimar, faisait souvent la une des journaux. Par deux fois, ce chef bien connu des Corps Francs a dû prendre la fuite en Autriche poursuivi par les sicaires de la police politique. La seconde fois, il est resté durablement sur le territoire de la république alpine et, en 1948, est devenu citoyen autrichien. Il est mort le 27 septembre 1971 dans son château à Brunn am Walde dans le Waldviertel. Quand il est mort, il y a quarante ans, son nom et son itinéraire politique avaient été oubliés depuis longtemps. Son décès n’a suscité qu’une brève notule dans le “Spiegel” de l’époque. Qui donc était cet homme qui, jusqu’à la fin des années 20, avait été considéré comme l’ennemi le plus dangereux de la jeune République de Weimar?

Hermann Ehrhardt était né le 29 novembre 1881 à la lisière de la Forêt Noire, dans la localité de Diersburg dans le Pays de Bade. En 1899, il s’engage comme cadet de la mer dans la marine impériale allemande et y achève une carrière typique d’officier de marine. En 1904, alors qu’il a acquis le grade de sous-lieutenant (“Leutnant zur See”), il participe, sous les ordres du Lieutenant-Colonel Ludwig von Estorff, aux opérations destinées à mater la révolte des Hereros dans le Sud-Ouest africain, à l’époque colonie allemande. Ehrhardt lui-même décrira cette aventure, ainsi que d’autres épisodes de sa vie mouvementée, dans un livre intitulé “Kapitän Ehrhardt – Abenteuer und Schicksale” (“Capitaine Ehrhardt – Aventures et destinées”) et paru en 1924, alors que sa notoriété était à son zénith ainsi que son influence sur les droites politiques de l’époque de Weimar.

Quand éclate la première guerre mondiale, Ehrhardt était “Kapitänleutnant” et chef d’une demie flotille de torpilleurs. En cette qualité, il avait participé à la bataille du Skagerrak, notamment aux opérations qui avaient conduit à la destruction du destroyer britannique “HMS Nomad” de 1000 tonnes. La demie flotille d’Ehrhardt fut alors envoyée en Flandre en octobre 1916 pour lancer des opérations de reconnaissance et des raids dans la Manche, afin de protéger l’action des sous-marins. En 1917, Ehrhardt est promu “Korvettenkapitän”. En septembre de la même année, il devient le commandant de la IX flotille de torpilleurs, fonction qu’il conserve jusqu’à la fin des hostilités. Après l’armistice, en 1919, il conduit son unité à Scapa Flow, où les équipages font saborber les torpilleurs. Ehrhardt n’a pas assisté lui-même au sabordage de sa flotille car, avec la plupart de ses hommes, il était déjà retourné à Wilhelmshaven.

Le 27 janvier 1919, les communistes proclament la “République des Conseils de Wilhelmshaven”. Réagissant à cette mutinerie des matelots de Wilhelmshaven, Ehrhardt rassemble autour de lui 300 officiers de marine, des hommes de sa propre flotille ainsi que d’autres unités, et donne l’assaut, le soir même de la proclamation de cette “République des Conseils”, au quartier général des révolutionnaires. Le 17 février, il fonde, après une intense campagne de recrutement parmi les marins non communistes, la “Marinebrigade Ehrhardt”, l’un des premiers Corps Francs de l’après-guerre allemand. Elle compte environ 1500 hommes.

Avec ce Corps Francs, l’un des plus connu dans l’espace allemand entre 1918 et 1923, Ehrhardt participe à l’élimination des “républiques des conseils” de Munich et de Braunschweig en avril et en mai 1919. Dans le centre du pays aussi, la Brigade Ehrhardt met un terme à plusieurs foyers insurrectionnels. En août 1919, la Brigade est engagée contre la première insurrection polonaise en Haute-Silésie. A la fin de l’année 1919, la troupe se voit renforcée par des éléments issus des unités ayant opéré dans les Pays Baltes, si bien qu’elle finit par compter 4000 hommes. A la charnière des années 1919 et 1920, Ehrhardt et ses hommes sont au repos et casernés dans le camp d’entraînement de Döberitz près de Berlin, où la dissolution de tous les Corps Francs, y compris la Brigade de Marine d’Ehrhardt, doit avoir lieu, comme l’exigent les vainqueurs.  Au début du mois de mars 1920, Ehrhardt entre en rébellion contre l’ordre de dissolution et rejoint le putsch dit de Kapp, mené par un haut fonctionnaire prussien, Wolfgang Kapp, et par un général d’infanterie, Walther von Lüttwitz. La mission de la Brigade Ehrhardt était d’occuper le quartier gouvernemental de la capitale. Au cours de ce putsch, Ehrhardt a fait savoir ce qu’il entendait par “application de la violence” en cas de coup d’Etat: après que les fonctionnaires berlinois aient refusé de travailler pour le gouvernement putschiste, Ehrhardt aurait dit: “Eh bien, nous allons coller au mur les trois premiers fonctionnaires qui refusent de travailler. On verra bien alors si le reste va se mettre à travailler ou non”. Lorsque Kapp refusa d’appliquer cette mesure drastique, Ehrhardt a lâché ce commentaire: “Alors le putsch est fichu!”.

Au début du mois de mars 1920, Ehrhardt entre en rébellion contre l’ordre de dissolution et rejoint le putsch dit de Kapp, mené par un haut fonctionnaire prussien, Wolfgang Kapp, et par un général d’infanterie, Walther von Lüttwitz. La mission de la Brigade Ehrhardt était d’occuper le quartier gouvernemental de la capitale. Au cours de ce putsch, Ehrhardt a fait savoir ce qu’il entendait par “application de la violence” en cas de coup d’Etat: après que les fonctionnaires berlinois aient refusé de travailler pour le gouvernement putschiste, Ehrhardt aurait dit: “Eh bien, nous allons coller au mur les trois premiers fonctionnaires qui refusent de travailler. On verra bien alors si le reste va se mettre à travailler ou non”. Lorsque Kapp refusa d’appliquer cette mesure drastique, Ehrhardt a lâché ce commentaire: “Alors le putsch est fichu!”.

Après l’échec du putsch de Kapp et la dissolution effective de la Brigade, le 31 mai 1920, la tête d’Ehrhardt fut mise à prix en Prusse. Il prit la fuite et se réfugia en Bavière, à Munich, où les nationaux tenaient le pouvoir sous la houlette du premier ministre bavarois, le Chevalier Gustav von Kahr. Celui-ci toléra sa présence sur le sol bavarois et ne le fit pas extrader. Alors qu’une partie de ses anciens soldats et compagnons s’engageaient dans la Reichswehr nouvellement reconstituée, une autre partie choisit la clandestinité: par l’intermédiaire de l’“Organisation Consul”, ils participèrent à l’organisation et à l’exécution de nombreux attentats politiques. Ainsi, Matthias Erzberger, Karl Geis et Walter Rathenau ont été éliminés par d’anciens combattants de la Brigade Ehrhardt. Immédiatement après l’attentat perpétré contre Erzberger, Ehrhardt se réfugia en Hongrie car il craignait d’être arrêté, accusé d’avoir tiré les ficelles du complot fatal. Vu l’état de l’opinion publique après les premiers attentats, la Bavière n’offrait plus un refuge sûr pour le Capitaine.

En novembre 1922, Ehrhardt revient de son exil hongrois. Il est immédiatement arrêté. Mais, en juillet 1923, avec l’aide de ses hommes, Ehrhardt réussit une évasion spectaculaire et se réfugie en Suisse, puis revient à Munich sous une fausse identité. Dans les cercles nationalistes de la capitale bavaroise, il s’oppose de manière véhémente et ferme contre le putsch manigancé par Hitler et Ludendorff, car, à son avis, il avait été préparé de manière fort peu professionnelle. Dès ce moment, les nationaux-socialistes considèreront Ehrhardt comme une personnalité peu fiable. Le Capitaine a perdu aussi beaucoup de son prestige dans les rangs des droites allemandes. En avril 1924, vu l’imminence d’un procès pénal, Hermann Ehrhardt quitte le Reich pour l’Autriche; il revient en octobre 1926 après une amnistie générale décrétée par le Président Paul von Hindenburg. En 1931, Ehrhardt fonde le groupe “Gefolgschaft” (littéralement: la “Suite”), qui, malgré la perte de prestige subie par Ehrhardt, parvient encore à rassembler plus de 2000 de ses adhérants, ainsi que des nationaux-socialistes et des communistes déçus. Ils voulaient empêcher Hitler de prendre le pouvoir et fustigeaient la “mauvaise politique de la NSDAP”. Ehrhardt entretenait des rapports avec Otto Strasser et l’aile socialiste de la NSDAP. En 1933, Ehrhardt s’installe sur les terres du Comte von Bredow à Klessen dans le Westhavelland. En juin 1934, quand Hitler élimine Röhm, Ehrhardt aurait normalement dû faire partie des victimes de la purge. Il a réussi à prendre la fuite à temps devant les SS venus pour l’abattre, en se réfugiant dans la forêt toute proche. Les sicaires ne l’ont que mollement poursuivi car, dit-on, beaucoup de membres de sa Brigade avaient rejoint les SS. Ehrhardt s’est d’abord réfugié en Suisse puis, en 1936, en Autriche, où son épouse, le Princesse Viktoria zu Hohenlohe-Öhringen possédait un château à Brunn im Walde dans le Waldviertel. Ehrhardt n’a plus fait autre chose que gérer ces terres, que participer à des chasses au gibier et que s’adonner à la sylviculture. Il s’est complètement retiré de la politique.

Dès ce moment, les nationaux-socialistes considèreront Ehrhardt comme une personnalité peu fiable. Le Capitaine a perdu aussi beaucoup de son prestige dans les rangs des droites allemandes. En avril 1924, vu l’imminence d’un procès pénal, Hermann Ehrhardt quitte le Reich pour l’Autriche; il revient en octobre 1926 après une amnistie générale décrétée par le Président Paul von Hindenburg. En 1931, Ehrhardt fonde le groupe “Gefolgschaft” (littéralement: la “Suite”), qui, malgré la perte de prestige subie par Ehrhardt, parvient encore à rassembler plus de 2000 de ses adhérants, ainsi que des nationaux-socialistes et des communistes déçus. Ils voulaient empêcher Hitler de prendre le pouvoir et fustigeaient la “mauvaise politique de la NSDAP”. Ehrhardt entretenait des rapports avec Otto Strasser et l’aile socialiste de la NSDAP. En 1933, Ehrhardt s’installe sur les terres du Comte von Bredow à Klessen dans le Westhavelland. En juin 1934, quand Hitler élimine Röhm, Ehrhardt aurait normalement dû faire partie des victimes de la purge. Il a réussi à prendre la fuite à temps devant les SS venus pour l’abattre, en se réfugiant dans la forêt toute proche. Les sicaires ne l’ont que mollement poursuivi car, dit-on, beaucoup de membres de sa Brigade avaient rejoint les SS. Ehrhardt s’est d’abord réfugié en Suisse puis, en 1936, en Autriche, où son épouse, le Princesse Viktoria zu Hohenlohe-Öhringen possédait un château à Brunn im Walde dans le Waldviertel. Ehrhardt n’a plus fait autre chose que gérer ces terres, que participer à des chasses au gibier et que s’adonner à la sylviculture. Il s’est complètement retiré de la politique.

Après l’Anschluss, Hitler fit savoir à Ehrhardt qu’il pouvait vivre en paix dans le Waldviertel à condition qu’il ne s’exprime plus politiquement et renonce à tout activisme. Après la seconde guerre mondiale, Hermann Ehrhardt est devenu citoyen autrichien en 1948. Après sa mort, il a été enterré dans le cimetière de la commune de Lichtenau im Waldviertel. La pierre tombale, sous laquelle reposent Ehrhardt et son épouse (décédée en 1976), est décorée de l’insigne de la Brigade, présentant un drakkar viking.

Jan ACKERMEIER.

(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°41/2011; http://www.zurzeit.at/ ).

00:05 Publié dans Histoire, Militaria, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, histoire militaire, militaria, allemagne, weimar, années 20, années 30, années 40, corps francs, kapitän ehrhardt |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 01 février 2012

La crise de la défense européenne

Michael WIESBERG:

La crise de la défense européenne

La crise financière oblige les Etats européens à trancher dans leurs budgets militaires. Résultat: la puissance européenne est battue en brèche

Le modérateur de la série radiodiffusée “Streitkräfte und Strategien” (= “Forces armées et stratégies”) de la station allemande NDR avait déclaré, en avril 2011, que “les spéculateurs de la City londonienne et de Wall Street” avaient réussi ce que “les diplomates n’étaient jamais parvenus à faire en des décennies, c’est-à-dire à désarmer l’Europe”. On ne peut pas encore prévoir quelles seront les conséquences de ce désarmement généralisé, résultat des incontournables mesures d’austérité prises récemment. On peut d’ores et déjà le deviner en dressant la liste des insuffisances dont ont fait montre plusieurs pays de l’OTAN lors de leur dernière intervention en Libye: l’Italie s’est vue obligée de retirer son porte-avions du théâtre des opérations pour raisons budgétaires; en prenant cette décision, l’Italie, pense Christian Möllig de la Fondation berlinoise “Wissenschaft und Politik”, “a inauguré une nouvelle page dans l’histoire militaire”. Mais cet exemple italien n’est pas le seul: la Grande-Bretagne, elle, a mis du jour au lendemain son porte-avions hors service et a envoyé à la ferraille de nouveaux navires de guerre, des patrouilleurs, qui venaient de sortir d’usine. Aux Pays-Bas, le gouvernement a été contraint de mettre au rancart des chars de combat qui venaient juste d’être modernisés. Hors OTAN, l’Autriche doit, pour sa part, déclasser les deux tiers de ses chars.

L’ancien ministre américain de la défense, Robert Gates, lors de sa visite d’adieu au quartier général de l’OTAN à Bruxelles en juin 2011, a annoncé un “avenir triste et sinistre” voire un risque patent d’“insignifiance militaire”. Il semble qu’il avait raison. D’autant plus que les budgets européens sont grevés de lourdes charges qui s’étendront sur le long terme. La situation les contraint à d’autres coupes budgétaires qui porteront essentiellement sur les armées.

Les forces armées risquent dorénavant d’être sous-financées, ce qui entraîne le danger qu’elles deviennent totalement incapables d’action sur le terrain. A cela s’ajoute que la puissance hégémonique au sein de l’OTAN, les Etats-Unis, prévoit également de trancher dans ses budgets militaires au cours des dix prochaines années. Le Pentagone veut économiser 490 milliards de dollars dans les dix ans à venir. Mais le ministère américain de la défense commente avec mauvaise humeur les efforts budgétaires des Européens en matières militaires. Ces efforts ont d’ores et déjà conduit à un important déséquilibre du financement des dépenses de l’OTAN. Actuellement, les Etats-Unis financent 75% de toutes les dépenses de l’Alliance, chiffre qui montre, simultanément, que les Etats européens, membres de l’OTAN, sont entièrement dépendants de l’hégémon. Robert Gates, lors de sa visite d’adieu, prenait un ton menaçant, en disant que les Etats-Unis n’allaient plus longtemps tolérer “de mettre leurs chiches ressources financières au service de nations qui refusent de se donner à elles-mêmes les moyens nécessaires pour assurer leur défense”.

Dans son long article paru en novembre 2011 et significativement intitulé “Europa ohne Verteidigung” (= “L’Europe sans défense”), Christian Möllig explique que l’état désastreux de la défense européenne a sauté aux yeux lors de l’intervention de l’OTAN contre la Libye, et pas seulement à cause du retrait du porte-avions italien. “Pas un seul Etat européen, pour ne pas parler de l’Europe dans son ensemble, n’a été en mesure de faire valoir ses intérêts, par le truchement de sa puissance militaire, sur une distance supérieure à 1000 km”. Ce qui est le plus alarmant, ajoutait-il dans son article, c’est que les Européens sont très objectivement “sourds et aveugles” parce qu’ils ne disposent pas du géostrationnaire global C4ISTAR, auquel seuls les Etats-Unis ont accès. Cette station coordonne et soutient le renseignement, la reconnaissance et la direction des opérations. Un chiffre, avancé par Möllig, montre clairement quelle est l’importance de C4ISTAR: près de 90% des actions militaires entreprises en Libye n’auraient pas été possibles sans le soutien américain.

Vu cette misère de la défense européenne, les Etats du Vieux Continent cherchent fébrilement une voie royale pour concilier les impératifs de l’austérité et les intérêts européens en matière de sécurité. On entend des slogans comme ceux de la future “smart defence” ou des “armées bonzaï”: ils ne font que cacher péniblement une triste réalité, où l’on veut déguiser l’amère nécessité en vertu. La notion de “smart defence” est surtout défendue par le secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen: les 28 pays membres de l’Alliance Atlantique devraient tout simplement coordonner et fusionner leurs capacités militaires. Sur le plan concret, cela signifie, d’abord, renoncer à toutes voies singulières dans les projets d’armement et, ensuite, éviter tout “doublon inutile dans les capacités”. La “smart defence”, prétend le secrétaire général danois, conduit à “davantage de sécurité pour moins d’argent”. L’optimisme de Rasmussen ne tient pas face à la réalité. Les tentatives entreprises jusqu’ici pour aboutir à une politique de sécurité commune ne valaient pas le prix du papier sur lesquelles leurs pompeuses déclarations étaient imprimées. Peu de signes nous indiquent qu’il en sera autrement dans l’avenir, même si les budgets seront de toutes les façons réduits de manière drastique. Pourquoi? Markus Kaim, expert ès questions militaires auprès de la Fondation “Wissenschaft und Politik”, nous l’explique. C’est dû aux réflexes nationaux de “persistance”: “En fait, vu les contraintes économiques, il n’y a pas d’autres alternatives que la coopération et l’intégration”. Dans de nombreuses capitales, on considère toutefois que la politique de défense est “un élément constitutif incontournable de la souveraineté nationale”. Par conséquent, promptitude et volonté de coopérer avec les voisins sont fort réduites.

Qui plus est, il y a encore d’autres clivages: les Français et les Britanniques, depuis les opérations lancées contre la Libye de Kadhafi, réchignent à construire des “capacités communes” avec l’Allemagne, rapporte notamment le “Financial Times Deutschland” (FTD) en octobre 2011. L’Allemagne a, elle, “d’autres priorités”, notamment la réforme de la Bundeswehr. De surcroît, le ministre allemand de la défense, Thomas de Mazière, a déclaré “ne pas vouloir se heurter à ses propres gens”. Finalement, il y a encore, côté allemand, le droit de veto du Parlement pour les questions de guerre et de paix, ce qui s’oppose à toute possibilité de réaction rapide en cas de crise. Il faut aussi tenir compte des intérêts propres aux industries nationales d’armement et d’équipement, qui, selon le FTD, craignent de devoir lâcher leur part du gâteau, parce qu’elles engrangent de gros bénéfices “grâce aux commandes de leurs gouvernements respectifs”. Voilà pourquoi on ne s’étonnera guère de la réaction de Thomas de Mazière, qui tient pour limité le “potentiel d’intégration”.

Les visions de Rasmussen sur la “smart defence” formeront l’un des thèmes centraux à aborder lors du prochain sommet de l’OTAN à Chicago en mai 2012. Mais rien n’interdit de penser qu’elles resteront de l’ordre des voeux pieux. Il suffit d’évoquer un seul exemple: la fameuse troupe d’intervention rapide de l’UE, dont la création fut décidée en 1999 et qui aurait dû compter jusqu’à 60.000 hommes, se fait toujours attendre. Ensuite, les fameux “Battlegroups” de l’UE, qui sont en théorie disponibles depuis cinq ans, n’ont encore jamais été engagés, alors que nombreuses occasions se sont présentées.

On finira donc, en Europe, par avoir des “armées bonzaïs”, soit des armées en miniature, dont la puissance de frappe militaire sera plus que précaire. L’expert de la Fondation “Wissenschaft und Politik”, Christian Möllig, voit la deconstruction militaire de l’Europe s’effectuer sur le court terme en trois étapes. “D’abord les capacités militaires proprement dites vont se réduire, ensuite viendra le tour des capacités militaro-industrielles et, finalement, celui des compétences technologiques générales du Vieux Continent”. En bout de course, les Européens perdront toute capacité à coopérer à quoi que ce soit, ce qui, ipso facto, enlève à l’OTAN sa raison d’être.

D’après l’avis de nombreux experts, les rapports de force militaire dans le monde, au cours des prochaines années et pour toutes les raisons évoquées, se déplaceront de l’Occident, aujourd’hui encore vaille que vaille dominant, vers les pays émergeants, ce qui permettra de parler d’un “changement de paradigme géostratégique”, ajoute Möllig. Les Etats-Unis tiennent d’ores et déjà compte de cette future évolution, dans la mesure où le principal point focal de leurs attentions militaro-stratégiques se situe désormais dans l’espace pacifique, où la Chine est devenue un challengeur à prendre très au sérieux. Une étude publié dans “The Military Balance 2011”, organe de l’IISS (“International Institute for Strategic Studies”) de Londres, confirme cette tendance: “Les budgets de la défense des Etats occidentaux sont sous pression et leurs efforts d’armement sont désormais limités. Mais dans d’autres régions du monde, surtout en Asie et au Proche Orient, les dépenses militaires et les achats d’armement connaissent un véritable ‘boom’. Bon nombre d’indices convaincants nous incitent à penser qu’une redistribution générale de la puissance militaire est en train de se produire à l’échelle mondiale”.

Il est évident, poursuit l’étude londonienne, que les glissements qui se sont opérés par la redistribution de la puissance économique s’observent également dans les dépenses militaires. Les Etats-Unis et les autres puissances occidentales sont en train de perdre, conclut l’étude, leur monopole dans les domaines clefs des technologies militaires, y compris dans les techniques dites “Stealth” (engins furtifs), dans celles des aéronefs sans pilote (les drones) et dans la gestion cybernétiques des opérations. Pour les Etats européens du moins, on peut prévoir qu’ils ne joueront bientôt plus aucun rôle en tant que facteurs d’ordre à l’échelle du globe.

Michael WIESBERG.

(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°5/2012; http://www.jungefreiheit.de ).

01:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, défense, crise de la défense, armées, militaria, actualité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 13 janvier 2012

A Guerra como Experiência Interior

A Guerra como Experiência Interior

Análise de uma Falsa Polêmica

"Para o soldado - escreve Philippe Masson em L'Homme en Guerre 1901-2001 - para o verdadeiro combatente, a guerra se identifica com estranhas associações, uma mescla de fascinação e horror, humor e tristeza, ternura e crueldade. No combate, o homem pode manifestar covardia ou uma loucura sanguinária. Encontra-se sujeito entre o instinto pela vida e o instinto mortal, pulsões que podem lhe conduzir à morte mais abjeta ou ao espírito de sacrifício.

"Para o soldado - escreve Philippe Masson em L'Homme en Guerre 1901-2001 - para o verdadeiro combatente, a guerra se identifica com estranhas associações, uma mescla de fascinação e horror, humor e tristeza, ternura e crueldade. No combate, o homem pode manifestar covardia ou uma loucura sanguinária. Encontra-se sujeito entre o instinto pela vida e o instinto mortal, pulsões que podem lhe conduzir à morte mais abjeta ou ao espírito de sacrifício.

00:05 Publié dans Littérature, Militaria, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, révolution conservatrice, ernst jünger, première guerre mondiale, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, militaria |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 28 novembre 2011

Koltchack le héros blanc de Sibérie

Koltchack le héros blanc de Sibérie

par Jean Bourdier

Ex: http://anti-mythes.blogspot.com

Certaines familles semblent vouées dès l'abord - on pourrait presque dire « abonnées » - à des destins exceptionnels. Tel fut le cas de la famille Koltchak.

Certaines familles semblent vouées dès l'abord - on pourrait presque dire « abonnées » - à des destins exceptionnels. Tel fut le cas de la famille Koltchak. Les ancêtres de l'amiral Alexandre Vassilievitch Koltchak, commandant en chef des Armées blanches de Sibérie durant la guerre civile qui suivit la révolution rouge de 1917, étaient, en fait, bosniaques. L'un d'eux, pacha de l'Empire turc, fut fait prisonnier par les Russes en 1739, alors qu'il combattait en Moldavie, et décida de devenir Cosaque et de se fixer en Russie. Toute une lignée de militaires valeureux était ainsi inaugurée.