vendredi, 23 août 2013

Une digue au chaos ?...

Une digue au chaos ?...

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

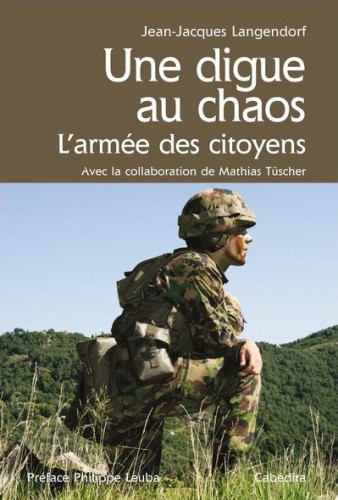

Les éditions suisses Cabédita viennent de publier Une digue au chaos - L'armée des citoyens, un essai de Jean-Jacques Langendorf et Mathias Tüscher. Une défense et illustration du modèle suisse de milice destinée en premier lieu à faire réfléchir les citoyens suisses avant un référendum qui les appellera à se prononcer sur le système de défense de leur pays, mais qui peut être utilement lue par tous les Européens intéressés par les questions de défense et de sécurité.

Spécialiste des questions de polémologie et de stratégie, Jean-Jacques Langendorf a récemment publié La pensée militaire prussienne (Economica, 2012).

" Le monde vit un tournant. Le désordre s’installe, qu’il soit social, économique, politique, sanitaire, climatique ou militaire... Les indicateurs se succèdent, tout aussi alarmants les uns que les autres.

Dans cet essai, les auteurs ne se contentent pas de réfléchir sur ces menaces et sur la manière de les contrecarrer, mais fournissent des exemples historiques démontrant la nécessité d’une armée enracinée dans la population, capable d’ériger Une digue au chaos...

Cette armée existe. Elle peut être requise en cas de catastrophe naturelle et de grave menace intérieure comme extérieure. Elle s’y prépare parfaitement, comme le prouvent ces propos du gouverneur militaire de Paris aux officiers l’accompagnant lors de la présentation d’un exercice exécuté par nos recrues: «Vous m’expliquerez comment ils font cela en quinze semaines avec des civils, alors que nous avons toutes les peines du monde à le faire avec des professionnels en un an?...»

Alors, voulons-nous vraiment sacrifier un instrument sécuritaire qui a contribué à la paix et la pérennité de la Suisse moderne?

En vue de la votation de septembre relative à l’obligation de servir, les auteurs lancent un cri d’alarme au sujet de la désécurisation de la Suisse à une période où les tensions sociales et internationales prennent l’ascenseur. "

11:20 Publié dans Défense, Livre, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, défense, armée, militaria, jean-jacques langendorf, suisse |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 08 juillet 2013

La Russie, le fournisseur d’armement idéal pour la Suisse

La Russie, le fournisseur d’armement idéal pour la Suisse

par Albert A. Stahel,

Institut für Strategische Studien, Wädenswil

Ex: http://www.horizons-et-debats.ch

Alors qu’avant 1992 l’Union soviétique possédait encore une excellente industrie de l’armement qui développait et produisait des armes modernes, ce secteur fut laissé à l’abandon sous la présidence de Boris Eltsine. L’exportation d’armes russes fut limitée pendant de nombreuses années à des livraisons d’armes provenant des arsenaux de l’armée russe. Toute nouvelle production fut interrompue.

Ce n’est qu’avec l’accession au pouvoir de Vladimir Poutine que le secteur de l’armement a recommencé à être soutenu par l’Etat. Au cours des dernières années, l’industrie de l’armement de la Fédération de Russie a développé et mis en service diverses armes modernes. En font partie la série des systèmes de missiles guidés S-300 contre les avions et des missiles guidés balistiques sol-sol, dont la plus ancienne version S-300PS fut mise mis en service dans les années 1982/83.1 En 1998, la version améliorée S-300VM était à disposition et en 2007 la S-400 Triumph. La S-400 a une portée de 250 kilomètres. Avec ce système des missiles guidés, on prévoit d’intercepter et de détruire à l’aide d’une ogive conventionnelle des armes balistiques à courtes et à moyennes distances (portée de 5500 km). Un développement plus récent est le missile guidé 40N6 d’une portée de 400 km, qui devrait être disponible en 2013. Le S-500 Prometheus, d’une portée de 500 à 600 km, est également en train d’être développé. Cet engin permettra même d’intercepter et de détruire des missiles guidés balistiques intercontinentaux sol-sol (d’une portée de plus de 5500 km, dotés d’une ogive nucléaire). Pour tous ces systèmes de défense, on a également développé les radars de désignation et de poursuite d’objectifs correspondants.

Si ces indications sont exactes – en raison de la tradition de l’industrie d’armement russe dans le développement d’armes anti-aériennes on ne peut pas en douter –, les performances de la S-400 dépassent de loin celles du missile guidé de défense américain Patriot PAC-3. Le PAC-3 possède une portée de 15 à 45 kilomètres contre des cibles aériennes et des cibles balistiques.

Depuis la mise hors service irréfléchie des missiles guidés anti-aériens Bloodhound sous le conseiller fédéral Ogi en 1999, la Suisse n’a plus de système de défense aérienne contre des cibles de longues portées. Avec l’acquisition du système de défense S-400, la Suisse serait protégée non seulement contre des avions de combats mais aussi contre des missiles guidés balistiques.

La Russie produit également d’autres équipements militaires, qui pourraient être intéressant pour un petit Etat en raison de leur rapport qualité–prix. Cela comprend notamment la série des avions de combat polyvalents Su-27 de Sukhoï. Depuis le manœuvre spectaculaire du Cobra de Pougatchev à l’Aéroport Paris-Le Bourget en 1989, d’autres types d’avions (chasseurs et chasseurs-bombardiers) ont été développés par Sukhoï sur la base du Su-27. Il s’agit notamment des modèles Su-30, -33, -35, -35S et -37. Mais le Su-27, qui a été mis en service en 1984, jouit – avec sa vitesse maximale de Mach 2.35 et un rayon d’action de 3530 km – toujours d’une excellente réputation au niveau international. Il y a quelques années, les Su-30 de l’armée de l’air indienne se sont avérés supérieurs aux F-15 américains lors d’un exercice de combat aérien.

La Suisse en tant que petit Etat, qui est de plus en plus traité d’Etat-voyou et soumis au chantage par de soi-disant «amis», ainsi que le Conseil fédéral et le Parlement seraient bien avisés à l’avenir de prendre au sérieux l’offre d’armement de la Russie.

Contrairement aux «amis» occidentaux, les dirigeants russes ont toujours traité la Suisse avec respect au cours des dernières années. Compte tenu des siècles de bonnes relations et d’amitiés entre la Suisse et la Russie – mentionnons l’amiral Pierre le Grand, le Genevois F. J. Lefort (1656–1699), le colonel et éducateur du Grand-duc Alexandre, le Vaudois F. C. de Laharpe (1754–1838) et le général et conseiller militaire de divers tsars, le Vaudois Antoine-Henri Jomini (1779–1869) –, ce pays est pour la Suisse le fournisseur d’armes idéal en ces temps difficiles. •

1 Jana Honkova, Current Developments in Russia’s Ballistic Missile Defense, The Marshall Institute, 2013, p. 10/11.

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armées, défense, suisse, europe, affaires européennes, russie, armements, militaria, actualité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 20 juin 2013

LA LEGIÓN JURA DE BANDERA EN RONDA 2012

00:05 Publié dans Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : légion espagnole, ronda, militaria, espagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 17 juin 2013

Любо, братцы, любо - Кубанский казачий хор

00:05 Publié dans Militaria, Musique, Musique, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cosaques, russie, kouban, musique, traditions populaires |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 15 juin 2013

Chant des artilleurs

Chant des artilleurs

00:05 Publié dans Militaria, Musique, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cosaques, artillerie, russie, musique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 06 juin 2013

Armes modernes de contrôle de foules

00:05 Publié dans Défense, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 03 mai 2013

Der Deutsche Orden - Auf den Spuren der Ritter

Der Deutsche Orden

Auf den Spuren der Ritter

Zwei Dokumentationen auf einer DVD - 145 Min. Laufzeit

Bestellungen: http://www.polarfilm.de/

Vor 800 Jahren begannen Ritter des Deutschen Ordens damit, das Land zwischen Weichsel und Memel zu erobern und Deutsche aus dem Westen dort anzusiedeln. Sie schufen das Land Preußen, das im Spätmittelalter als das modernste Gemeinwesen ganz Europas galt. Der Hauptfilm (ca. 90 Minuten) begibt sich auf die Spuren der Ostlandritter. Ihre gewaltigen Burgen, die heute in Polen stehen, werden ebenso vorgestellt wie ihre Stadtgründungen und die Methoden ihrer Landkultivierung. Über Jahrhunderte waren die Polen mit den Rittern verfeindet. Im Film wird deutlich, dass sich das Verhältnis entspannt hat.

00:05 Publié dans Histoire, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, chevaliers, chevalerie, moyen âge, ordres de chevalerie, chevaliers teutoniques, teutoniques, porte-glaive, militaria |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 01 avril 2013

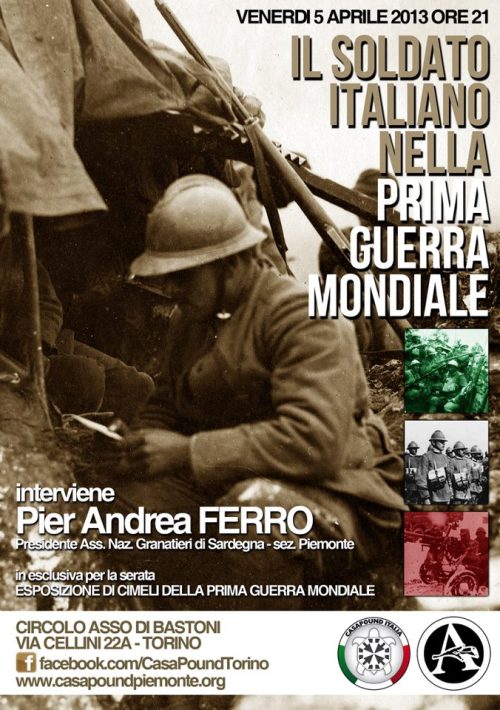

Il soldato italiano nella prima guerra mondiale

16:33 Publié dans Evénement, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : événement, italie, militaria, première guerre mondiale, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 25 février 2013

Le modèle suisse et l'esprit de la démocratie directe

00:12 Publié dans Affaires européennes, Défense, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armée, armée suisse, suisse, europe, affaires européennes, défense, militaria, défense populaire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 21 février 2013

Huurlingen en drones, de oorlog van de toekomst

Huurlingen en drones, de oorlog van de toekomst

- door Antoine Uytterhaeghe

- Ex: http://www.uitpers.be/

John Brennan werd door president Obama gevraagd om de CIA te leiden. Voor week, begin februari 2013, zei hij nog in de aanloop van een hoorzitting in de Senaat die over zijn aanstelling handelt, dat het inzetten van drones 'menselijker' is dan het gebruik van bommen en artillerie, en dat burgerdoden schaars zijn.

John Brennan werd door president Obama gevraagd om de CIA te leiden. Voor week, begin februari 2013, zei hij nog in de aanloop van een hoorzitting in de Senaat die over zijn aanstelling handelt, dat het inzetten van drones 'menselijker' is dan het gebruik van bommen en artillerie, en dat burgerdoden schaars zijn.

De manier van oorlogsvoering is de voorbije tien, vijftien jaar grondig gewijzigd. De militaire doctrine van Washington en zijn bondgenoten stelt het streven centraal naar “zero doden” in eigen rangen, en een maximum impact bij diegene die als vijand is gebrandmerkt. Daarom worden opdrachten uitbesteed aan privé-ondernemingen, en worden onbemande vliegtuigen ingezet om 'gerichte' aanvallen uit te voeren.

Regelmatig worden we geconfronteerd met berichten in onze grote media over de preciesheid van Amerikaanse aanvallen met drones tegen de vijanden, niet zelden moslims. Dat is ook de stelling van de kandidaat-directeur voor de CIA. Drones zijn onbemande vliegtuigen van allerlei formaat, van lichtgewicht modellen tot toestellen met raketten aan boord.

Media willen ons voorschrijven hoe en wat we moeten denken. Ze besteden dan ook veel aandacht aan de afschuwelijke schiet- en moordpartijen in de VS, maar zijn door de band veel stiller over de moordende drone-aanvallen op individuen, op dorpen en huwelijkfeesten in Afghanistan of Pakistan. Ze willen het officiële beeld over het dronegebruik en de zogenaamde 'preciesheid' van deze bombardementen helemaal niet in vraag stellen. Vallen er burgerslachtoffers dan worden die afgedaan als een jammerlijke vergissing. Naar verluidt spreekt men in bepaalde kringen liever over UAV (onbemand vliegtuig) dan over drones, omdat die laatste term toch meer aan willekeurig doden lijkt gekoppeld.

nieuwe vijand

Na de implosie van de Sovjet-Unie in de jaren negentig van de 20ste eeuw, had de Amerikaanse supermacht geen imperium van het kwaad meer dat moest bestreden worden. Wilde Washington zijn immense oorlogsmachine en wapenindustrie draaiende houden, moest het op zoek gaan naar een nieuwe satan. Die werd snel gevonden bij de islam. Dit nieuw vijandbeeld paste perfect om de imperiale controle over de energiegrondstoffen, rijkelijk voorhanden in de Arabische regio, te helpen garanderen. De Westerse leiders doen er alles aan om de economische belangen veilig te stellen. Het is daarom onontbeerlijk een sterke militaire macht te ontwikkelen en die in te zetten tegen weerbarstige landen die zich niet willen onderwerpen; vooral als er olie en gas te vinden is.

De ware doelstelling is drievoudig: de invloed van de islam ondergraven door landen tot een puinhoop te herleiden; het bemachtigen van de controle over de olie en gasvelden en het uittesten op hun doeltreffendheid van nieuwe hoogtechnologische wapensystemen.

De vriendenkring van het Westen is nogal wisselvallig, vandaag kan men vriend zijn en morgen gedoodverfde vijand. Dit hebben we nog in het recente verleden kunnen vaststellen in Irak en Libië.

In Irak was Saddam Hoessein de grote vriend toen hij met Amerikaanse hulp en de autocratische feodale heersers van de petrodollarmonarchieën een oorlog tegen Iran ontketende na de val van de trouwe Amerikaanse bondgenoot, de sjah van Perzië. De vriendschap met Bagdad bekoelde toen Saddam Hoessein het aandurfde in conflict te komen met zijn beschermheren – de Iraakse inval in Koeweit - die hem steunden tegen het Iran van ayatollah Khomeini. Er werd besloten om hem te vervangen door meer volgzame marionetten – in de praktijk is dat uitgedraaid op een intern sterk verdeeld Irak – om zo de greep op de Iraakse olie en gas voor het Westen veilig te stellen. Dit alles in naam van het bewerkstelligen van democratie naar westers model. De aanval paste in de 'war on terror' politiek van G.W. Bush, hoewel het duidelijk was dat Irak niets van doen had met Al-Qaeda. Er werd niet geaarzeld om het land in puin te leggen, de infrastructuur zoals elektriciteitscentrales, waterzuiveringstations, havenstructuur, hospitalen te verwoesten, behalve het ministerie voor olie. Het land werd terug naar het stenen tijdperk gebombardeerd.

In Libië hebben we een gelijkaardig scenario kunnen vaststellen, Qadafi was na een periode van paria-statuut geëvolueerd naar vriend en geldschieter voor bepaalde Europese politici bij hun verkiezingscampagne en goede klant van de westerse wapenindustrie, tot hij niet langer paste in de westerse strategie voor Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

privé legers

Nieuw in de Amerikaanse en NAVO strategie in vergelijking met de klassieke oorlogsvoering, is de uitbesteding van militaire taken aan privé militaire ondernemingen. Het beroep doen op en inzetten van huurlingen uit privé ondernemingen vormt een groeiend bestanddeel van de westerse militaire doctrine in de oorlogen in Irak, Afghanistan, Libië en Syrië om de doelstelling van zero doden in eigen rangen te bewerkstelligen.

Wat we vandaag vaststellen is dat de Verenigde Staten militair aanwezig zijn in meer dan 50 landen. Een politiek om militaire opdrachten uit te besteden aan privé maatschappijen, laat het Pentagon toe om een deel van het militair optreden te onttrekken aan parlementaire goedkeuring. Tevens wordt kritiek van de bevolking op zijn optreden vermeden. Het is een oorlog met volmachten voor de privé militaire ondernemingen. Dode huurlingen worden niet beschouwd als soldaten. Sinds het begin van deze eeuw kennen de militaire privé ondernemingen een gestage groei. Deze huurlingenmaatschappijen zijn voor hun aandeelhouders zeer rendabel. Blackwater – vandaag heet deze onderneming Academi – haalde voor 1 miljard dollar aan contracten met de VS regering binnen. Het aantal huurlingen van deze maatschappij werd op 23 duizend geschat en het zakencijfer steeg voor de periode van 2001 tot 2006 met 80 procent. In de periode van 2005 en 2007 werden er 195 ernstige incidenten geteld waarbij Blackwater betrokken was.

de toekomstige oorlogen

Onze gevestigde media laten zich lovend uit over de succesrijke inzet van de moderne wapens. De efficiëntie van deze wapens wordt dan ook ijverig gepromoot op de internationale wapenbeurzen waar de oliemonarchen hun honger naar nieuwe wapens komen stillen. Hun wapenarsenaal wordt dan tegen hun eigen volk of tegen buurlanden ingezet, zoals in Bahrein, om er de heersende monarch op zijn troon te houden. Het nieuwe aan de moderne wapens is dat ze onderdeel zijn van een hoog elektronisch technologisch netwerk. Het gaat hier niet om sciencefiction maar om realiteit. De strijders dragen op hun rug een elektronische uitrusting die verbonden is met de rest van de troepen, met de gevechtsvliegtuigen, pantserwagens en onbemande vliegtuigen. Deze operationele logistieke uitrusting is een belangrijk onderdeel om de militaire operatie met succes te voeren. Het is ook een belangrijk component in de toekomstige oorlogen om zo de doelstelling van zero doden in eigen rangen en een maximum aan vernietiging en doden bij de tegenstanders te bereiken.

doden met de joystick

Een belangrijke, technologische, helse nieuwigheid in de moderne oorlogsvoering, is het doden met drones. Deze onbemande vliegtuigen zijn zeer geliefd in militaire middens: sinds de jaren negentig van vorige eeuw worden ze steeds vaker ingezet. Ze werden uitgetest tegen de zwakkeren die hoopten te ontsnappen aan aanvallen, zoals bij het elimineren van Palestijnse leiders door Israël. Israël is een pionier in productie en gebruik van drones. De drones hebben de manier van oorlogvoering grondig gewijzigd. Men doodt de tegenstrever door een druk op de knop vanuit een controlekamer, en op een computerscherm op duizenden kilometer afstand volgt men het projectiel van het type Helfire. Bij de US Air Force noemt men dat de “cockpit”. Het grote voordeel is dat er in eigen rangen geen materiële of menselijke schade is. Het is voor de VS en NAVO een comfortabele manier van oorlogsvoering zonder nadelige psychologische gevolgen.

Het gebruik van drones wordt gepromoot als een precieze manier om de vijand uit te schakelen en om bij te dragen tot het redden van mensenlevens. Dat is de lijn die de toekomstige CIA-baas mee propageert. Echter, de oorlogen van het Westen uit naam van democratie en vrijheid zijn geen rechtvaardige oorlogen en kennen geen moraal. Ze zijn nog meer immoreel wanneer er satellieten, drones en robots worden ingezet. Men doodt zijn tegenstrever, vrouwen, kinderen en burgers zonder ze te kennen, vanop duizenden kilometers afstand vanuit een operatiekamer ergens in de VS. Men doodt tegenstrevers of verdachten zonder juridisch proces. Dit is standrechtelijke executie.

Obama heeft zich tijdens zijn eerste ambtsperiode ontpopt tot de specialist voor het gebruik van deze drones. De terroristen worden geselecteerd om op de dodenlijst te komen, en de president geeft het bevel om de drones in te zetten. Dat is een doortastende methode, maar ze is heel vatbaar voor discussie.

De Amerikaanse drone aanvallen zijn het provocatie symbool geworden van de Amerikaanse macht, waardoor de nationale soevereiniteit van de staten met de voeten getreden wordt. Er wordt zomaar opgetreden tegen burgers van een ander land. Drones zijn zogenaamd bijzonder precies maar in de praktijk veroorzaken ze wel de dood van talrijke burgers. De officiële cijfers worden door onderzoek tegen gesproken. Het gebruik van drones is een consequent doortrekken van de militarisering van maatschappelijke problemen. Het gaat om fysieke eliminatie zonder verweer, met veel onschuldige slachtoffers. Van bij het begin van zijn intrede in het Witte Huis, heeft Obama het gebruik van de drones opgedreven: in Pakistan, Afghanistan, Yemen vooral.

De drone observeert zijn slachtoffers en zendt de beelden naar de commandocentrale in de VS. Daar druk de man van dienst, die geen besef heeft van de reële toestand op het terrein, op een knop om het moordend projectiel gericht af te schieten. Dat is de toepassing van de tactiek zero doden in eigen kamp. IJverige sabelslepers van Washington, het Pentagon en NAVO bazuinen z'n doeltreffendheid uit. Het is een aanmoediging om ongestraft conflicten op te starten, het luchtruim van landen binnen te dringen en zonder vorm van justitie over te gaan tot moord, onder de handige verpakking van de strijd tegen het internationaal terrorisme. Met John Brennan aan het hoofd van de CIA zal hier zeker geen verandering in komen.

Antoine Uytterhaeghe

00:05 Publié dans Actualité, Défense, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, défense, militaria, mercenariat, drones, armement, guerre, belligérance, guerre postmoderne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 17 février 2013

Le legioni romane sottomettono il grande schermo

Le legioni romane sottomettono il grande schermo

Ex: http://www.azionetradizionale.com/

(Il Giornale) – «L’uomo è il più rapace di tutti gli animali», diceva Louis-Ferdinand Céline. È di certo così, ma, nella scala della rapacità, ci sono avvoltoi e ci sono aquile. Nella simbologia umana, i primi rappresentano istintività e parassitismo; le seconde, che non a caso vivono più in alto di tutti, raffigurano autorità, nobiltà, coraggio.

LImpero romano, prima civiltà ad estendere il proprio dominio su tutto il mondo allora conosciuto, scelse appunto laquila come simbolo della autorità spirituale, e il fascio littorio come simbolo della legge. Da allora a oggi, laquila ha nei secoli rappresentato il simbolo della civiltà occidentale e della sua supremazia nel mondo.

The Eagle of the Ninth (Laquila della Nona) è il titolo del film di Kevin Macdonald che arriverà il 9 settembre in Italia. Il romanzo omonimo di Rosemary Sutcliff, uscito nel 1954, da cui è tratto il film, ebbe un tale successo che lautrice lo prolungò e ne fece una trilogia. Concepito come libro per ragazzi, oggi è considerato un classico. Il titolo si riferisce al vessillo della Nona Legione dellesercito romano, che nel II secolo d.C. scomparve in Caledonia (lattuale Scozia) ed è la storia di come il giovane Marcus Aquila (nomen omen) ventanni dopo cerca di scoprire cosa era successo al condottiero della legione, suo padre Flavius Aquila, e ai suoi cinquemila uomini. Nella realtà storica, nulla si riuscì a sapere di questa legione che aveva osato avventurarsi oltre i confini del Vallo di Adriano, presumibilmente massacrata dalle feroci tribù barbariche che abitavano quelle terre inospitali. Nella fiction della Sutcliff invece, il centurione Marcus riesce nel suo intento: rintraccia i superstiti, combatte contro i barbari e recupera il simbolo sacro riscattando così la reputazione del padre.

Altri due film recenti si sono ispirati al romanzo della Sutcliff: Lultima legione (The Last Legion) di Doug Lefler (2007) e Centurion di Neil Marshall (2010). The Eagle, peraltro girato nella stessa Scozia, senza dubbio ne rende lo spirito in maniera ammirevole.

Il film inizia con Marcus Aquila (Channing Tatum, che ha i perfetti tratti somatici del legionario) che arriva in Britannia, insidioso confine del mondo conosciuto, per mettersi al comando di una guarnigione indisciplinata. Il carismatico novizio si guadagna la riluttante ammirazione delle sue truppe, risvegliando il loro orgoglio e guidandole in battaglia contro gli indigeni ribelli. In uno di questi scontri (che il film rende con magistrale efficacia), dove Marcus e i suoi uomini formano una testuggine per affrontare i selvaggi britanni capeggiati da uno sciamano invasato, viene ferito gravemente. Nella seconda parte, il comandante legionario affronta una difficile guarigione in compagnia dellanziano zio (il sempre brillante veterano Donald Sutherland), che compra per lui lo schiavo Esca (Jamie Bell), a cui Marcus aveva salvato la vita in unarena gladiatoria. Decorato al valore ma considerato fisicamente inabile a continuare il servizio militare, offeso dagli insulti alla reputazione del padre da parte di presuntuosi politici romani, Marcus decide di scoprire cosa era successo alla Nona Legione in Caledonia, recuperare lAquila e riscattare il nome della famiglia. Accompagnato da Esca, si dirige oltre il Vallo di Adriano dove, prima di scoprire i segreti del passato, per sopravvivere i due saranno costretti a invertire i rispettivi ruoli di schiavo e padrone…

Unico difetto del film sono le scene finali, raffazzonate e facilone, in cui i due protagonisti restituiscono allimperatore Adriano la sacra icona recuperata dalle barbare mani in cui era finita: la corte imperiale è ricreata in maniera superficiale e la figura di Adriano è resa in modo un po ridicolo. Peccato, perché per il resto il film è eccellente: ricostruzione storica ineccepibile, attori credibili, sceneggiatura (di Jeremy Brock) senza sbavature, fotografia (di Anthony Dod Mantle) superba. Soprattutto il regista Kevin MacDonald (The Last King of Scotland) sembra condividere e aderire a quelle virtù romane oggi così fuori moda come dovere, onore, pietà filiale. Un film dunque da non perdere, e che sarebbe piaciuto molto anche ai professori della Scuola di Mistica Fascista.

Valerio Zecchini

00:05 Publié dans Cinéma, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, 7ème art, films, légions romaines |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 03 février 2013

Opérations extérieures et opérations d'influence...

Opérations extérieures et opérations d'influence...

Ex: http://metapoinfos.hautetfot.com/

"Nous autres idéalistes, enfants des lumières et de la civilisation, pensons régulièrement que la guerre est morte. Las, cet espoir est aussi consubstantiel à l'homme que la guerre elle-même. Depuis que l'homme est homme, la guerre et lui forment un couple indissociable parce que les hommes sont volontés – volonté de vie et volonté de domination – et que la confrontation est dans la nature même de leurs rencontres." Général Vincent Desportes, La guerre probable (Economica, 2008)

Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par le général Vincent Desportes à Bruno Racouchot pour l'excellente revue Communication & Influence, éditée par le cabinet COMES. Le général Desportes est l'auteur de nombreux essais consacrés à la stratégie comme Comprendre la guerre (Economica, 2000) ou La guerre probable (Economica, 2008).

Opérations extérieures et opérations d'influence: le décryptage du Général Vincent Desportes

Somalie, Centrafrique, Mali… à des titres divers, l'armée française intervient sur bien des fronts. Il ne s'agit plus seulement de frapper l'ennemi, il faut aussi gérer les conflits informationnels et anticiper les réactions, le tout en intégrant de multiples paramètres. Comment percevez-vous cette imbrication des hard et soft powers ?

Nous assistons indéniablement à un affrontement des perceptions du monde. Les terroristes cherchent à faire parler d'eux, à faire émerger leur perception du monde à travers des actions militaires frappant l'opinion, actions dont la finalité est d'abord d'ordre idéologique. Ils inscrivent leurs actions de terrain dans le champ de la guerre informationnelle. Ils font du hard power pour le transformer en soft power. Les opérations militaires qu'ils conduisent le sont en vue de buts d'ordre idéologique. Ils ne recherchent pas l'effet militaire immédiat. Ils agissent plutôt en termes d'influence, à mesurer ultérieurement. Dans cette configuration, il y a une interaction permanente entre le militaire stricto sensu et le jeu des idées qui va exercer une influence sur les opinions publiques. La guerre est alors vue comme un moyen de communication, qui a pour but de faire changer la perception que le monde extérieur peut avoir de celui qui intervient.

Notons que cela ne joue pas que pour les terroristes. La France intervient au Mali et elle a raison de le faire. En agissant ainsi, de manière claire et efficace, elle modifie la perception que le monde pouvait avoir d'elle, à savoir l'image d'une nation plutôt suiveuse des États-Unis, comme ce fut le cas en Afghanistan. En intervenant dans des délais très brefs et avec succès loin de ses bases, en bloquant les colonnes terroristes, en regagnant le terrain perdu par les soldats maliens, et surtout en ayant agi seule, elle ressurgit d'un coup sur la scène médiatico-politique comme un leader du monde occidental. Était-ce voulu au départ ? Je ne sais pas. Mais le résultat est là. La France retrouve sa place dans le jeu complexe des relations internationales à partir d'une action militaire somme toute assez limitée. En conséquence, si l'on veut avoir une influence sérieuse dans le monde, nous devons conserver suffisamment de forces militaires classiques relevant du hard power, pour pouvoir engager des actions de soft power. L'un ne va pas sans l'autre. Le pouvoir politique doit bien en prendre conscience.

Justement, à l'heure où s'achève la réflexion sur le futur Livre blanc, quid des armes du soft power dans le cadre de la Défense ? La France n'est-elle pas en retard dans ce domaine ? N'est-il pas grand temps, comme vous le suggériez dans La guerre probable, de commencer enfin à "penser autrement" ?

"Toute victoire, disait le général Beaufre, est d'abord d'ordre psychologique." Il ne faut jamais perdre de vue que la guerre, c'est avant tout l'opposition de deux volontés. En ce sens, l'influence s'impose bel et bien comme une arme. Une arme soft en apparence, mais redoutablement efficace, qui vise à modifier non seulement la perception, mais encore le paradigme de pensée de l'adversaire ou du moins de celui que l'on veut convaincre ou dissuader. Dans la palette qui lui est offerte, l'homme politique va ainsi utiliser des moyens plus ou moins durs (relevant donc de la sphère du hard power) ou au contraire plus ou moins "doux" (sphère du soft power) en fonction de la configuration au sein de laquelle il évolue et des défis auxquels il se trouve confronté.

Le problème de la pensée stratégique française est justement qu'elle éprouve des difficultés à être authentiquement stratégique et donc à avoir une vision globale des choses. Notre pays a du mal à construire son action en employant et en combinant différentes lignes d'opérations. L'une des failles de la pensée stratégique française est de n'être pas en continuité comme le percevait Clausewitz, mais une pensée en rupture. C'est-à-dire qu'au lieu de combiner simultanément les différents moyens qui s'offrent à nous, nous allons les employer successivement dans le temps, au cours de phases en rupture les unes avec les autres. On fait de la diplomatie, puis on a recours aux armes du hard power, puis on revient à nouveau au soft power. Cette succession de phases qui répondent chacune à des logiques propres n'est pas forcément le moyen idoine de répondre aux problèmes qui se posent à nous. Utiliser en même temps ces armes, en les combinant intelligemment, me paraîtrait souhaitable et plus efficace. Notre pays a malheureusement tendance à utiliser plus facilement la puissance matérielle que la volonté d'agir en douceur pour modifier ou faire évoluer la pensée – et donc le positionnement – de celui qui lui fait face.

Notre tradition historique explique sans doute pour une bonne part cette réticence à utiliser ces armes du soft power. Pour le dire plus crûment, nous nous méfions des manœuvres qui ne sont pas parfaitement visibles. L'héritage de l'esprit chevaleresque nous incite plutôt à vouloir aller droit au but. Nous sommes des praticiens de l'art direct et avons beaucoup de mal à nous retrouver à agir dans l'indirect, le transverse. À rebours par exemple des Britanniques, lesquels pratiquent à merveille ces stratégies indirectes, préférant commencer par influencer avant d'agir eux-mêmes. Prenons l'exemple de leur attitude face à Napoléon. Le plus souvent, au lieu de chercher l'affrontement direct, ils ont joué de toutes les gammes des ressources du soft power et engagé des stratégies indirectes. Ils ont cherché à fomenter des alliances, à faire en sorte que leurs alliés du moment, les Russes, les Prussiens, les Autrichiens, s'engagent directement contre les armées françaises. Ils ont su susciter des révoltes et des révolutions parmi les populations qui étaient confrontées à la présence ou à la menace française, comme ce fut le cas en Espagne. Le but étant à chaque fois de ne pas s'engager directement mais de faire intervenir les autres par de subtils jeux d'influence.

Cette logique demeure toujours d'actualité ?

Indéniablement. Même sur le plan strictement opérationnel, cette même logique perdure sur le terrain. Les travaux de l'historien militaire Sir Basil Henry Liddle Hart dans l'entre-deux guerres mondiales en matière de promotion des stratégies indirectes sont particulièrement édifiants. Liddle Hart prône le harcèlement des réseaux logistiques de l'adversaire, des frappes sur ses réseaux de ravitaillement, et dans le même temps recommande de contourner ses bastions plutôt que de l'attaquer de front.

En ce sens, nous avons un retard à combler. Comme les Américains, au plan militaire, nous préférons l'action directe. Nous avons la perpétuelle tentation de l'efficacité immédiate qui passe par le choc direct. Pour preuve nos combats héroïques mais difficiles d'août 1914. On fait fi du renseignement, on croit que l'on va créer la surprise, on préfère agir en fondant sur l'adversaire, en croyant benoîtement que la furia francese suffira à l'emporter. On sait ce qu'il advint… Le fait est que nous préférons le choc frontal aux jeux d'influence. Nous comprenons d'ailleurs mal les logiques et rouages des stratégies indirectes. Nous cherchons à attaquer la force plutôt que la faiblesse, ce qui est à l'exact opposé de ce que prône Sun Tzu. Comme on le sait, pour ce dernier, l'art de la guerre est de gagner en amenant l'ennemi à abandonner l'épreuve engagée, parfois même sans combat, en utilisant toutes les ressources du soft power, en jouant de la ruse, de l'influence, de l'espionnage, en étant agile, sur le terrain comme dans les têtes. En ce sens, on peut triompher en ayant recours subtilement aux armes de l'esprit, en optimisant les ressources liées à l'emploi du renseignement, en utilisant de façon pertinente les jeux d'influence sur les ressorts psychologiques de l'ennemi.

Jusqu'à ces dernières années, on hésitait à parler d'influence au sein des armées, principalement à cause des séquelles du conflit algérien. Les blocages mentaux sont encore très forts. Cependant, les interventions conduites par les Anglosaxons en Irak et en Afghanistan ont contribué à tourner la page. Nos armées doivent-elles, selon vous, se réapproprier ce concept et les outils qui en découlent ?

Dans les guerres de contre-insurrection que nous avons eues à conduire, nous avons compris que l'important était moins de détruire l'ennemi que de convaincre la population du bienfait de notre présence et de notre intervention. Ce sont effectivement les Américains, qui ont redécouvert la pensée française de la colonisation, de Lyautey et de Gallieni, qui privilégiaient la démarche d'influence à la démarche militaire stricto sensu. Notre problème dans les temps récents est effectivement lié aux douloureuses séquelles du conflit algérien, où nous avions cependant bien compris qu'il fallait retourner la majorité de la population pour stabiliser le pays et faire accepter la force française. Ce qui, dans les faits, fut réussi. Le discrédit jeté sur les armées et certaines méthodes ayant donné lieu à des excès, ont eu pour conséquence l'effacement des enjeux de la guerre psychologique et des démarches d'influence.

Avec l'Afghanistan, les choses ont évolué. Au début, nous considérions que l'aide aux populations civiles avait d'abord pour but de faire accepter la force. Ce fut peut-être un positionnement biaisé. Nous n'avions sans doute pas suffisamment intégré le fait que les opérations d'aide aux populations étaient primordiales, puisqu'il s'agissait d'opérations destinées à inciter les populations à adhérer à notre projet. Les Américains ont compris avant nous que les opérations d'influence étaient faites pour faire évoluer positivement la perception de leur action, en gagnant comme ils aimaient à le dire, les cœurs et les esprits de ces populations.

Dans Le piège américain, vous vous interrogez sur les raisons qui peuvent amener les États-Unis à perdre des guerres. Accorde-t-on une juste place aux opérations d'influence ? Comment voyez-vous chez nous l'évolution du smart power ?

Premier constat, la force est un argument de moins en moins utilisable, car de moins en moins recevable dans les opinions publiques. Si nous voulons faire triompher notre point de vue et imposer notre volonté, il faut s'y prendre différemment et utiliser d'autres moyens. Et d'abord s'efforcer de trouver le meilleur équilibre entre les outils qu'offre le soft power, avec une juste articulation entre les moyens diplomatiques ou d'influence, et les outils militaires. Ces derniers ne peuvent plus être employés comme ils l'étaient avant, l'avantage comparatif initial des armées relevant de l'ordre de la destruction.

Ce bouleversement amène naturellement les appareils d'État à explorer les voies plus douces présentées par les opérations d'influence, lesquelles sont bien sûr davantage recevables par les opinions publiques. Or, pour en revenir à votre question, la puissance militaire déployée par les Américains est par nature une puissance de destruction, donc de moins en moins utilisable dans le cadre évoqué ici. Sinon, comment expliquer que la première puissance mondiale, qui rassemble plus de la moitié des ressources militaires de la planète, n'ait pu venir à bout des Talibans ?

C'est bien la preuve que le seul recours à la force brute ne fonctionne pas. Les États doivent donc chercher dans d'autres voies que celle de la pure destruction, les moyens d'assurer la poursuite de leurs objectifs politiques. Même si nous devons garder à l'esprit que ce moyen militaire stricto sensu reste essentiel dans certaines configurations bien définies. Il ne s'agit pas de se priver de l'outil militaire, qui peut demeurer déterminant sous certaines conditions, mais qui n'est plus à même cependant de résoudre à lui seul l'ensemble des cas auxquels les États se trouvent confrontés.

Vous qui avez présidé aux destinées de l'École de guerre, quelle vision avez-vous de l'influence, des stratégies et des opérations d'influence ?

L'enseignement à l'École de guerre évolue. Même si nous nous efforçons de penser avant tout sur un mode stratégique, néanmoins, nous travaillons toujours sur les opérations relevant prioritairement du hard power.

Nous intégrons bien sûr les opérations relevant du soft power, mais elles ne sont pas prioritaires. L'élève à l'École de Guerre doit avant tout savoir planifier - ou du moins participer à des équipes de planification - dans le cadre de forces et d'opérations d'envergure. Il y a un certain nombre de savoir-faire techniques à acquérir, lesquels reposent davantage sur l'usage de la force que sur celui de l'influence. Pour les élèves, c'est là un métier nouveau à acquérir, complexe, très différent de ce qu'ils ont connu jusqu'alors, qui se trouve concentré sur l'emploi de la force militaire à l'état brut. Cependant, dans tous les exercices qui sont conduits, il y a une place pour les opérations d'influence. La difficulté est que l'on ne se situe pas là dans le concret, et que c'est délicat à représenter. Les résultats sont difficiles à évaluer, ils ne sont pas forcément quantifiables, ils peuvent aussi être subjectifs. Alors, peut-être d'ailleurs par facilité, on continue à faire ce que l'on sait bien faire, plutôt que de s'aventurer à faire ce qu'il faudrait réellement faire.

L'Armée de Terre n'a pas à définir une stratégie d'ensemble. Elle doit simplement donner une capacité opérationnelle, maximale à ses forces. Une Armée se situe au niveau technique et opérationnel. Le niveau stratégique se situe au niveau interarmées. Et c'est là que doit s'engager la réflexion à conduire en matière de soft power. Ces précisions étant apportées, il n'en demeure pas moins que – tout particulièrement au sein de l'Armée de Terre – il est nécessaire d'avoir recours à la doctrine qui porte sur les actions à conduire en direction des populations, puisque l'on veut influer sur la perception qu'elles ont de notre action. Reconnaissons pourtant que nous sommes moins avancés que les Américains en ce domaine. Un exemple: un général américain qui commandait la première division de cavalerie en Irak, m'a raconté comment, avant de partir, il avait envoyé tous ses officiers d'état-major à la mairie de Houston pour voir comment fonctionnait une ville. Car il savait bien qu'il allait acquérir le soutien de la population irakienne non pas en détruisant les infrastructures, mais au contraire en rétablissant au plus vite les circuits permettant d'assurer les besoins vitaux, comme les réseaux d'eau ou d'électricité. Il a donc travaillé en amont sur une opération d'influence, qu'il a su parfaitement intégrer à sa manœuvre globale. De la sorte, la manœuvre d'ordre strictement militaire ne venait qu'en appui de la démarche d'influence.

A-t-on agi de même en Afghanistan?

En Afghanistan, on a travaillé sur trois lignes d'opérations: sécurité, gouvernance, développement. On a compris que l'on ne pouvait pas travailler de manière séquentielle, (d'abord sécurité, puis gouvernance, puis développement), mais que l'on devait travailler en parallèle sur les trois registres, avec une interaction permanente permettant d'aboutir harmonieusement au résultat final. Si les lignes gouvernance et développement relèvent peu ou prou de la sphère de l'influence, il faut cependant reconnaître que le poids budgétaire de la ligne sécurité est de loin le plus important.

Pourquoi ?

Au niveau des exécutifs gouvernementaux, on considère que les opérations militaires sont du ressort du hard power. Or, l'action sur les autres lignes d'opération est au moins aussi importante que sur la ligne d'opération sécurité. De fait, au moins dans un premier temps, les militaires sont d'autant plus à même de conduire les opérations d'influence qu'ils sont les seuls à pouvoir agir dans le cadre extrêmement dangereux où ils sont projetés. Mais ils ont effectivement une propension à penser prioritairement les choses selon des critères sécuritaires. Autre point à prendre en considération, les États ont des budgets limités pour leurs opérations. Les opérations militaires coûtent cher. La tendance naturelle va donc être de rogner sur les autres lignes qui n'apparaissent pas – à tort sans doute – comme prioritaires. Concrètement, influence, développement, gouvernance se retrouvent ainsi être les parents pauvres des opérations extérieures.

N'y-a-t-il pas également un problème de formation?

Dans les armées, on est formé comme lieutenant, capitaine, commandant pour parvenir d'abord à l'efficacité technique immédiate. On est ainsi littéralement obsédé par cet aspect des choses et son corollaire, à savoir le très rapide retour sur investissement. On concentre ainsi nos ressources intellectuelles sur le meilleur rendement opérationnel des forces, en privilégiant le budget que l'on consent à une opération. N'oublions pas que nous évoluons aujourd'hui au sein de sociétés marchandes qui veulent des retours sur investissement quasiment immédiats. Nous sommes ainsi immergés dans le temps court, à la différence par exemple des sociétés asiatiques qui, elles, ont une perception radicalement différente du facteur temps. Elles savent qu'à long terme, il est infiniment moins onéreux de laisser le temps au temps, de laisser les transformations se faire progressivement, d'accompagner par l'influence ces transformations. La Chine se vit et se pense sur des millénaires, elle connaît la force des transformations silencieuses qui atteignent leur objectif par le biais de savantes et patientes manœuvres d'influence. Nous cherchons le rendement immédiat à coût fort. Ils visent le rendement à long terme et à faible coût.

En guise de conclusion, peut-il y avoir une communication d'influence militaire ?

C'est un peu la vocation du Centre interarmées des actions sur l'environnement, créé en juillet dernier de la fusion du Groupement interarmées actions civilo-militaires (GIACM) et du Groupement interarmées des opérations militaires d’influence (GI-OMI). Sur les théâtres où nous opérons, nous mettons naturellement en place des vecteurs destinés aux populations locales, visant à mieux faire comprendre notre action, à faire percevoir en douceur les raisons pour lesquelles nous agissons. En un mot, nous nous efforçons de jouer sur les perceptions et sur l'image. Mais ce jeu assez fin sur l'influence reste le parent pauvre de l'action militaire.

L'influence est tout en subtilité. On ne la perçoit pas comme on peut percevoir un tir d'artillerie ou une frappe aérienne. Même si nous sommes persuadés du bienfondé des opérations d'influence, nous ne parvenons pas à faire d'elles des priorités, donc à dégager suffisamment de budgets et de personnels à leur profit. En outre, les configurations actuelles privilégient plutôt les projections de puissance pour faire plier l'adversaire. Or, dans l'histoire et en prenant les choses sur le long terme, on constate que l'utilisation de la seule force pure ne marche pas dès lors qu'on examine les choses dans la durée. La projection de puissance ou l'action brutale sont capables de faire plier momentanément l'adversaire. Mais tant que l'on n'a pas changé les esprits, l'adversaire va revenir à la charge, quitte à contourner les obstacles. D'où l'importance capitale des opérations d'influence quand on embrasse une question dans son ensemble. Sur ces questions, je renvoie volontiers au remarquable ouvrage du général Sir Rupert Smith, L'utilité de la force, l'art de la guerre aujourd'hui (Economica, 2007). Pour lui, désormais, les opérations militaires doivent être considérées moins pour ce qu'elles produisent comme effets techniques que pour ce qu'elles produisent sur l'esprit de l'autre. C'est là une préoccupation relativement récente. Ainsi, les dommages collatéraux se révèlent contre-productifs et viennent miner le résultat militaire que l'on vise. Il nous faut bien plutôt réfléchir en termes d'effets à obtenir sur l'esprit de l'autre. C'est là que l'influence s'impose comme une démarche capitale, qu'il nous faut apprendre à maîtriser. Si l'on fait l'effort de mettre les choses en perspective, sur le long terme, on voit bien que toute action militaire, au fond, doit intégrer pleinement la dimension influence, jusqu'à être elle-même une action d'influence.

Général Vincent Desportes, propos recueillis par Bruno Racouchot (Communication & Influence, janvier 2013)

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense, Entretiens, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : militaria, entretiens, politique internationale, france, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 01 février 2013

Plaidoyer pour une Europe puissance

Plaidoyer pour une Europe puissance

Il faut dissoudre l'OTAN

Contre-amiral François Jourdier

L’Alliance Atlantique et son bras armé l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, l’Otan, datent de la fin de la deuxième guerre mondiale. Elles avaient été créées pour assurer la sécurité de l’Occident devant la menace que constituait l’Union Soviétique. Depuis l’Union Soviétique a disparu, la Russie ne constitue pas une menace et devrait intégrer à terme l’Europe, même si elle ne fait pas partie de l’Union Européenne et pourtant l’Otan existe toujours.

Colin Powell et les armes de destrctions massives de Sadam Hussein !

Irak : les dommages collatéraux

L'armée de l'air espagnole : des avions US

La place de la Russie est maintenant dans le concert européen

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otan, politique internationale, géopolitique, europe, affaires européennes, atlantisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 31 janvier 2013

Se soumettre ou résister?

«Il n’y a aucune raison pour que la Suisse cède au chantage des Etats-Unis et de l’UE»

par Dieter Sprock

Prétendre que l’UE est un «facteur de paix» relève de la propagande. L’UE n’est pas un facteur de paix et le fait scandaleux d’avoir reçu le Prix Nobel de la paix n’y change rien.1 Quelques jours seulement après la remise de ce prix, le président de la Commission européenne, Barroso, louait la production d’armes et de munitions comme le plus important facteur de croissance dans les Etats membres. C’est elle qui donne un élan à la créativité technique des hommes, qui représente le secteur exigeant les plus hautes qualités professionnelles et qui crée un grand nombre d’emplois …

Des pays de l’UE ont participé au démembrement de la Yougoslavie – principalement l’Allemagne –, se trouvent impliqués depuis onze ans dans une guerre insensée et destructrice en Afghanistan, ont participé en tant que «coalition des volontaires» à la guerre d’agression des Etats-Unis contre l’Irak, au mépris du droit international, et sont impliqués militairement en Libye, en Syrie et au Mali, cherchant à tout prix à «participer» à toutes les guerres de cette planète.

L’UE n’est pas non plus un facteur de paix à l’intérieur de l’Europe

L’UE, un satellite des Etats-Unis, l’OTAN étant son bras armé

Dans son livre «Le grand échiquier. L’Amérique et le reste du monde» Zbigniew Brzezinski, conseiller à la sécurité du président Carter et actuellement de l’administration Obama, n’en finit pas de prétendre que la «fonction» d’une Europe unie et supranationale est de servir de «tremplin» à l’extension de la puissance américaine dans le continent eurasiatique.2 Il explique que le vieux continent est pour les Etats-Unis d’une énorme importance géostratégique. Toute extension de l’espace européen permet automatiquement aussi d’élargir la sphère d’influence des Etats-Unis. Dans le cadre institutionnel de l’OTAN «les Etats-Unis collaborent avec les pays les plus dynamiques et les plus influents d’Europe. Ils participent ainsi avec eux aux décisions relevant des affaires intérieures de la région.» Il faut aussi prendre en compte que le système américain se déploie encore à un autre niveau, «constitué par un réseau mondial d’organismes spécialisés, en particulier les institutions financières ‹internationales›». Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale représentent, officiellement, des intérêts «globaux». En réalité, «l’Amérique y joue un rôle prépondérant», selon Brzezinski.3 On peut y ajouter d’autres organisations internationales, comme par exemple l’OCDE et l’OMS qui travaillent également sous domination américaine – l’OCDE pour la mise au pas de tout ce qui touche à l’enseignement, en ignorant les structures démocratiques des pays,4 et l’OMS pour la privatisation des structures de santé nationales et leur ouverture aux investisseurs mondialisés.

Sur cette base, il apparaît clairement que l’Union européenne, dont l’Allemagne, «avec le soutien des Etats-Unis» (Brzezinski), s’est placée à la tête, est un projet de la haute finance américaine, une pierre du nouvel ordre mondial prévu par les Etats-Unis, qui est très éloignée de toute réflexion pacifiste. Les pays qui ne se soumettent pas à la dictature mondiale du monde financier sont victimes de sanctions, voire de guerres, à l’instar de la Yougoslavie, de l’Afghanistan, de l’Irak, de la Libye et de la Syrie.

Le Non sans appel de la Suisse à l’EEE

Après ce tir de barrage, soutenu voire renforcé par les médias suisses, tout particulièrement la radio et la télévision, l’UE s’imagine pouvoir jouer face à la Suisse aux brigands de grand chemin. L’endettement des pays de l’Union européenne (y compris l’Allemagne) a pris une telle ampleur que seul un assainissement radical reste envisageable – et de reconnaître honnêtement qu’on est en faillite!

Digression historique

Lors de la prise de pouvoir par Hitler la situation de la Suisse neutre connut un changement dramatique. L’Allemagne nationale-socialiste ne représentait pas qu’une menace militaire pour la Suisse. Selon Alice Meyer «elle menaçait la Suisse, dès 1933, également politiquement et idéologiquement, du fait qu’elle agissait par la propagande, appelée ‹stratégie élargie›». Jusqu’au moment de l’effondrement de la France en 1940, il s’agissait de s’opposer à l’introduction de la pensée nationale-socialiste et de rester vigilant contre le travail de sape des nationaux-socialistes. «Depuis juin 1940, alors que l’existence de la Suisse était sérieusement menacée et que les nationaux-socialistes s’imaginaient que la Suisse était mûre pour se soumettre à la ‹nouvelle Europe›, il s’agissait de tout mettre en œuvre pour éveiller et maintenir dans la population la volonté de tenir bon et de résister.»

La Suisse fut envahie de matériel de propagande. Tout se trouvait au service de la propagande nationale-socialiste: la culture, la radio, la presse, les films, les informations cinématographiques. «Camouflé sous des relations diplomatiques en apparence correctes et des assurances officielles sournoises, les nationaux-socialistes se comportaient comme si la Suisse était un ennemi contre lequel il fallait s’assurer une bonne position de départ.» Les professions d’amitié profonde et durable, telles que «on ne peut imaginer l’Europe sans la Suisse» ou bien «personne, en Allemagne, n’imagine de s’en prendre à l’indépendance d’autres Etats» se trouvaient en opposition avec d’autres déclarations comme «il en est terminé des petites nations», «A l’avenir, il n’y aura plus de neutralité. Les pays neutres vont être absorbés dans les espaces de pouvoir des grands pays, ils seront littéralement aspirés.» (Hitler à Rauschning en 1933). La volonté d’indépendance des Suisses était taxée de «mentalité paysanne arriérée», voire de «cupidité et d’aspiration bornée à la liberté». On forma dans les écoles de propagande nationale-socialiste des propagandistes pour la Suisse et on installa des préfets (Gauleiter) en Suisse à l’aide d’une «cinquième colonne».

Le réarmement allemand camouflé par une propagande de paix

Lorsque l’espoir de la sécurité collective internationale fut balayé et que le peuple suisse prit conscience que l’Allemagne voulait la guerre, la volonté de préserver la politique de neutralité armée reprit le dessus. «En l’espace de huit ans, le peuple suisse accepta la dépense d’un milliard de francs pour le réarmement. L’emprunt militaire de 1936, au bas taux de 3% fut souscrit en quelques mois tout en dépassant la somme fixée de 100 millions de francs. Le parti social-démocrate, qui avait refusé la défense militaire du pays depuis 1917, changea d’opinion en 1937 et se prononça en faveur de la défense armée du pays. Cette réconciliation politique fut le prélude pour un événement important au plan social. Alice Meyer écrit qu’«en été 1937, les associations des employeurs et des salariés des plus grands groupes économiques de Suisse, de l’industrie de la métallurgie et de l’horlogerie, conclurent un accord pour la paix sociale, qui interdisait aux employeurs de procéder au lock-out et aux salariés de mener des grèves, lors de conflits.»

Après l’effondrement de la France, la Suisse se trouva en été 1940 devant l’alternative: «Se soumettre ou résister?» Il va de soi qu’il y avait alors déjà certains qui voulaient se soumettre. Ils s’imaginaient que l’Allemagne accepterait la Suisse dans sa «nouvelle Europe» sur pied d’égalité, dans la mesure où elle se ferait «toute petite» et «prendrait les désirs allemands pour des ordres». «Ils ne connaissaient pas le fond même du national-socialisme.» Puis, il y avait ceux qui voulaient entrer dans la «nouvelle Europe» par conviction. Ils parlaient de la «dernière chance» de s’engager pour «participer et combattre». Mais la grande majorité du peuple suisse soutint la direction militaire et politique pour une politique de résistance sans faille. Selon Alice Meyer «les Suisses qui se décidèrent pour cette politique après l’effondrement de la France, n’étaient pas des rêveurs. Ils ne fermèrent pas les yeux, conscients qu’ils étaient que certaines concessions sur le plan économique seraient pour nous une nécessité, certes tragique mais inévitable, si nous voulions survivre. Mais ils savaient aussi que céder dans des questions touchant les fondements mêmes de notre indépendance n’entrait pas en ligne de compte.»6

En route pour un monde multipolaire

L’UE a suivi la voie américaine et se trouve en faillite politique et économique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le chômage en Europe ne fut jamais plus élevé qu’actuellement. L’idéologie anglo-américaine du «marché libre», qui serait conduit par une main invisible pour offrir à tout le monde la prospérité, est un échec. Les prix de la plupart des biens de consommation ne sont pas réglés par l’offre et la demande, mais par la spéculation. Les populations des Etats du bloc de l’Est, mais aussi des pays du sud-est européen, qui avaient salué l’entrée dans l’UE avec de grandes espérances pour une vie meilleure, se rendent compte qu’ils ont été trahis. Leurs pays ont été véritablement rachetés et sont maintenant sous la coupe de forces étrangères.

La Suisse, un pays ouvert au monde, qui ne doit en aucun cas céder au chantage

Qu’en serait-il d’une Europe unie sans UE, dans laquelle les pays pourraient de nouveau mener leur propre politique en compétition pacifique les uns avec les autres? Les contrats commerciaux n’ont pas besoin de pressions politiques. Et l’affirmation que sans UE les pays européens se lanceraient dans des guerres fratricides est une pure invention américaine. Elle sert à dominer l’Europe.

Ce sont les Etats-Unis qui empêchent l’analyse historique correcte de la Seconde Guerre mondiale en maintenant sous clé leurs documents dans les archives. On se demande bien pourquoi.

est-elle pacificatrice dans le sens de Nobel? et no 51 du 10/12/12, Le Prix Nobel de la paix 2012 est illégal et ne doit pas être versé à l’UE.

2 Zbigniew Brzezinski, Le grand échiquier.

L’Amérique et le reste du monde. Paris 1997,

ISBN 2-227-13519-0.

3 ibd. p. 53/54

4 cf. Horizons et débats no 25 du 18/6/12, Débarassons-nous de cette camelote.

5 Alice Meyer, Anpassung oder Widerstand. Die Schweiz zur Zeit des deutschen Nationalsozialismus. Frauenfeld 2010, ISBN 978-3-7193-1542-9.

6 ibd. p. 134 sq.

7 cf. Horizons et débats no 53 du 28/12/12,

«Elargir la réflexion» et «Un monde sans dominance des USA, né à Phnom Penh».

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, suisse, europe, affaires européennes, défense, neutralité, militaria |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 27 janvier 2013

World War III Has Begun

|

– It`s the First Asymmetric War Long Awaited by Pentagon Think Tanks |

|

Wayne MADSEN The Pentagon has already declared World War III and President Barack Obama and the Congress never even carried out their constitutional duties to approve the use of American military power for war. One might reasonably conclude that the United States has outsourced war. Presently, World War III is being conducted on two continents – Asia and Africa – with two others – Europe and South America – looming on the horizon. Today, wars are crafted by the upper one percent of wealthy elitists who, using non-governmental organizations, television networks, non — profit “think tanks,” and public relations firms, can declare war on nations without a whimper from elected public officials. Symmetric warfare is no longer an option for the global elites. World Wars I and II severely affected the investments of many of the global elite families as a result of the destruction of cities, factories, railways, seaports, and other infrastructures. The Korean, Vietnam, the Arab-Israeli, and Iraq wars were messy affairs that also adversely affected markets and destroyed valuable infrastructures. The Cold War never developed into a hot nuclear war because of the doctrine of Mutually Assured Destruction (MAD), which ensured that a nuclear first strike by either the West or the East would result in total annihilation of both sides, along with the rest of the world. Even a western military attack on China would have had disastrous results for the attackers, especially since China could retaliate with a nuclear counter-attack and wipe out the U.S. Seventh Fleet and its East Asian naval bases, including Okinawa and Guam. A new type of warfare was required by the elites: asymmetric warfare – the use of unconventional warfare tactics, including information warfare, by proxies, non-state actors, agents provocateur, and fifth columns. Largely financed by hedge fund mega-tycoon George Soros and his Central Intelligence Agency interlocutors, our present asymmetric World War III was field tested just like any new product. The “themed” revolutions were market-tested first in Serbia, and then in Ukraine, Georgia, and Kyrgyzstan, to oust problematic governments that did not want to get on board with the dictates of the unelected and unaccountable real controllers of the financial and political destiny of the world. Pro-western and pro-European Union governments, comprised of a number of individuals who were funded by Soros and other non-state operations established by the global elites, for example, the Council on Foreign Relations, the Bilderberg Group, the Trilateral Commission, Freedom House, U.S. Institute of Peace, and others funded and supported by the Houses of Rothschild, Rockefeller, Mellon, and others saw to it that new governments took root in Belgrade, Kiev, Tbilisi, and Bishkek. These new governments were not elected but took power as a result of themed street rebellions, a new manifestation of unconventional warfare. No longer did armies, navies, and air forces have to face each other across battlefields and battle zones and theaters of warfare. One merely had to embed fifth columnists and provocateurs inside a targeted nation's capital city, media, political party apparatus, and "civil society" infrastructure to bring about the defeat of the government outside the normal political process and replace it with a new government beholden to the desires of the central banks and global oligarchs. The beginnings of the asymmetric world war began in Belgrade, Serbia when Otpor – a Serbian resistance movement dedicated to overthrowing the Slobodon Milosevic regime – launched the first “themed revolution.” Otpor’s symbol was a clenched fist, an emblem that would reappear in the future in other capital cities from Kiev to Cairo. Otpor received massive funding from a network of western contrivances, including George Soros’s Open Society Institute, the neo-conservative-infiltrated U.S. National Endowment for Democracy, and various European Union-funded NGOs that were intimately linked to Soros’s “democracy engineering” operations. The playbook used for Otpor in Serbia and by similar organizations in toppling the governments of Georgia in the Rose Revolution, Ukraine in the Orange Revolution, and Kyrgyzstan in the Tulip Revolution, was developed by University of Massachusetts professor Gene Sharp, the founder of the Boston-based NGO, the Albert Einstein Institute, which helped train Otpor activists in civil disobedience and popular resistance campaigns designed to overthrow governments, those democratically-elected and those not. Albert Einstein Institute-trained provocateurs launched popular resistance campaigns around the world aimed at replacing governments unwilling to acquiesce to the dictates of Western elites. Internal opposition forces, all acolytes of Sharp, for instance Kmara, which helped install the pro-Western and pro-Israeli Mikheil Saakashvili in Georgia; Pora in Ukraine that propelled pro-NATO Viktor Yushchenko into the presidency; and KelKel in Kyrgyzstan that replaced Askar Akayev with the corrupt Kurmanbek Bakiyev. The domino effect of the themed revolutions saw Serbs helping to overthrow the Georgian government, then Serbs and Georgians flocking to Kiev to oust the Ukrainian government, and Georgians and Ukrainians being directly involved in the insurrection in Bishkek. The neo-conservatives and Sharp had borrowed a page from the Communists and the international proletarian movement that saw Communist cadres fight against capitalists and fascists in foreign civil wars, for example, the Spanish Civil War and conflicts in Africa and Southeast Asia. Sharp was an alumnus of Harvard University’s CIA-linked Center for International Affairs, also abbreviated “CIA,” which is not coincidental. Harvard and the CIA of Langley, Virginia have long maintained a close relationship. In fact, Sharp was never interested in ensuring the will of the people to map out their own future but was putting into practice the theory of asymmetric warfare – the vanquishing of enemies through the use of proxy internal forces without the requirement for invading foreign armies and the massive death and destruction associated with such action. Many of Sharp’s tactics have been seen in practice in many asymmetric warfare targets. These include the creation of a perception of a successful movement, even if there is not one. The use of western-controlled news networks like Fox News that showed a video clip of anti-austerity Greek rioters in Athens falsely depicted as anti-government protesters in Moscow and Al Jazeera’s use of a video erroneously showing a U.S.- and Saudi-backed bloody crackdown of pro-democracy protesters by Bahrain’s security forces as the bloody repression of protesters by Syria’s government are examples of Sharp’s propaganda and disinformation tactics. Cultivating foreign support is another key element of Sharp’s asymmetric warfare tactics. The virtual control exercised by Soros over Human Rights Watch after the multi-billionaire hedge fund kingpin donated $100 million to the group is a case in point. The human rights NGO was at the forefront of hyping “atrocities” committed by the Qaddafi regime in Libya but remained largely silent on Libyan rebel atrocities committed against Libyan and African blacks, as well as Qaddafi loyalists. In so doing, Human Rights Watch had a powerful accomplice in the International Criminal Court, which tended to look the other way when CIA- and Saudi- and Qatari’ supported Libyan rebels were committing the massacres. Another Sharp tactic is to seek change outside the electoral system. This tactic was evident in the 2004 Orange Revolution in Ukraine, where election results were rejected, and in the recent Russian parliamentary election, where Soros- and U.S. neocon-financed election monitoring groups like Golos rejected the outcome of the election and used shills like former Soviet President Mikhail Gorbachev to call for the nullification of the election. Interference following the Sharp and Soros methodology can also be seen in the presidential candidacies of Russian oligarch and New Jersey Nets basketball owner Mikhail Prokhorov and the backing by western propaganda outlets like the Christian Science Monitor (now derided as the “Christian Zionist Monitor” after its takeover by interests who favor a neo-imperialist U.S. foreign policy) of Moscow street protest veteran Alexei Navalny. Sharp and Soros are on the same page in calling for the internal opposition forces’ use of the Internet, fax, and social networks like Facebook and Twitter to advance their agendas. In the next phases of World War III, the asymmetric warriors of the Pentagon and their adjunct non-state actors will continue to turn up the heat in the Arab World, with the revolutions in Libya, Syria, Tunisia, Yemen, and Egypt, after a somewhat shaky start that saw the advancement of Islamist groups, being brought under more western and NATO control. Russia’s presidential election and a turndown in the Chinese economy, with growing village-based dissent among China’s growing middle class, will present further opportunities for the promoters of World War III. The sudden death of North Korea’s leader Kim Jong Il has also resulted in a call for an expansion of social networking operations, most notably by the CIA- and Soros-infested Washington Post, inside Asia’s hermit kingdom. Myanmar, China’s restive provinces of Tibet and East Turkestan, Lebanon, Iran, Algeria, Sudan, Zimbabwe, Venezuela, Nepal, Belarus, Ecuador, Bolivia, Pakistan, Laos, and the two Congos also present opportunities for the World War III architects. Those who seek to extend American and global elitist control over the entire planet will not rest until every acre of land comes under the firm control of the oligarchs of Wall Street, the spymasters of the CIA, and the globalist business cartels and families. |

Republishing is welcomed with reference to Strategic Culture Foundation on-line journal www.strategic-culture.org. |

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, guerre asymétrique, politique internationale, géopolitique, militaria |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 20 janvier 2013

Adieu à Yves Debay, camarade d’école

Robert STEUCKERS:

Adieu à Yves Debay, camarade d’école

Nous venons d’apprendre la mort d’Yves Debay, fondateur et ancien directeur de la revue militaire “Raids” et créateur et directeur en exercice de la revue “L’Assaut”, grand reporter de guerre, brillant photographe des choses militaires. Il a été frappé par une balle en pleine tête à Alep en Syrie, où, apparemment, il couvrait un combat entre miliciens djihadistes et soldats kurdes de l’armée régulière syrienne. Yves Debay est le quatrième camarade d’école dont j’ai à déplorer la disparition, après Eric Volant, tué en franchissant un gué pyrénéen par des irréguliers de la Guardia Civil espagnole parce qu’il avait choisi de soutenir l’ETA, suite à son engagement communiste, dû à une très grande déception, celle de ne pas avoir été autorisé à étudier l’histoire; après Jean-Paul Leyssens, devenu gynécologue, tué par une avalanche dans la région de Grenoble et après Georges Ramos, suicidé, c’est maintenant au tour de ce sacré lansquenet d’Yves Debay de quitter notre monde vétuste et sans foi, le rendant encore plus fade.

J’ai connu Yves Debay sur le chemin de l’école. Ucclois du quartier “Churchill” comme Leyssens, Yves Debay résidait dans un bel appartement de l’Avenue Messidor, face à la propriété Brugmann, qui n’avait pas encore été bâtie: c’était un endroit magique; de ce domaine de type aristocratique, aménagé par l’un de ces nombreux Allemands recrutés par Léopold II pour construire la Belgique moderne, il ne restait que les caves d’un ancien château en ruine, où, quand nous étions louveteaux, notre Akéla, un fils de la famille Biswall des chocolats Côte d’Or, organisait des jeux captivants où il s’agissait de s’emparer d’un “spoutnik” tombé par hasard dans les environs du château et qu’il ne fallait pas laisser aux mains de l’ennemi... Il s’ensuivait des bagarres homériques pendant tout l’après-midi.

A l’époque des dernières années de nos secondaires à l’Institut Saint Jean-Baptiste de la Salle à Saint-Gilles, c’était les maquettes Tamiya qui nous intéressaient et Debay était un virtuose en ce domaine et un réalisateur de dioramas des plus réalistes: cette passion était la prémisse patente et essentielle de l’avenir original et hors du commun qu’il allait se forger en toute liberté. Nous étions dans les années 72 à 74. C’est Debay qui m’a présenté Frédéric Beerens, le théoricien du groupe, le lecteur infatigable auquel rien n’échappait ni en sciences ni en philosophie ni en politologie. C’est lui qui vient, en même temps que Bernard Leveaux, Président des “Amis de Jean Mabire”, de m’annoncer la nouvelle de la mort tragique de notre ami de jeunesse. Nous nous sentons tous deux très meurtris: c’est tout un pan de nos jeunes années qui vient de s’évanouir dans le néant de la mort et que nous ne pourrons jamais plus évoquer avec l’homme le plus haut en couleurs de notre petite bande.

Les extraits de presse que j’ai déjà pu lire sur la grande toile nous campent tous un Debay jovial, amateur de dives bouteilles, provocateur, débiteur de blagues bien corsées qui doivent à coup sûr donner de l’urticaire aux thuriféraires dévots de la “political correctness”. C’est exact. Yves Debay n’aurait donc pas changé. Heureux homme: il a toujours échappé à ces étouffantes conventions sociales et langagières qui rendent notre civilisation si monotone, si désagréable à vivre. Mieux: il a réussi à faire accepter ses frasques, par se les faire pardonner! Beau tour de force!

Yves Debay, dès son adolescence, était un collectionneur d’armes: je me souviens, toujours avec un réel plaisir, d’un beau jour ensolleillé de printemps, où il descendait du tram 18, à “Ma Campagne”, flanqué d’un autre Ucclois de Saint-Job, un certain Van H., garçon très poli, très bien élevé, toujours engoncé dans son loden “sapin vert”. Debay était hilare. Van H. “sapin vert” était attéré. Debay n’avait rien étudié pour son interrogation de mathématiques mais ne voulait pas d’échec: sur la plateforme du 18, il avait brandi un bel exemplaire de “Smith & Wesson” de l’armée britannique, menaçant de trucider le prof, un certain Gl., binoclard pète-sec, affublé d’un éternel cache-poussière blanc de pharmacien, si d’aventure il échouait à cette épreuve de math. C’était évidemment de la provocation. Il disait ça pour rire. Le but réel était de nous inviter dans la cave de Beerens pour s’exercer au tir avec l’arme favorite des anciens officiers de sa Gracieuse Majesté: grâce aux instructions bienveillantes de Debay, j’ai mis la balle dans le mille!

Un autre jour, Debay descendait de son tram, une Winchester emballée dans une toile de camouflage, qu’il est allé ensuite exhiber à ses condisciples et ses professeurs, tous ravis. Autres temps, autres moeurs. Aujourd’hui, on appelerait les démineurs... Les tenants de la “Mietjesmaatschappij” en auraient fait cinq colonnes à la une dans la presse débile. On imagine les manchettes: “Des armes dans un institut catholique! Trafic de fusils à répétition! Incitation à la violence!”, etc. Son arme favorite toutefois était la M1 de sa mère, qu’elle avait manié au Katanga pour échapper aux troupes régulières congolaises et aux soldats de l’ONU, poursuivant Belges et gendarmes katangais, partisans de la sécession de cette province riche en minerais (de cuivre notamment). Debay affirmait que c’était grâce à cette arme que sa mère avait sauvé la vie de l’enfant de six ans qu’il était à l’époque.

Souvent le lundi, Debay narrait les bagarres dans lesquelles il avait été impliqué le samedi soir dans l’une ou l’autre boîte de Bruxelles. Un jour, il exhibait son épaule, côté face, tenaillée par un tesson de bouteille et raccommodée de plusieurs points de suture... En dernière année d’humanités, j’ai personnellement eu une bagarre brève avec un hurluberlu qui nous agaçait copieusement, Leyssens et moi-même, en nous reprochant de ne pas avoir des idées conformistes en matières politiques. Les Congolais de la classe, dont une armoire à glace, qui, paraît-il, est aujourd’hui un ponte de la “Lyonnaise des Eaux” à Kinshasa, ne marchaient pas dans la combine de l’hurluberlu qui essayait de les exciter contre nous. En fait, ce gringalet, ce “freluquet tout de guimauve” (dixit Beerens), voulait que ce monsieur africain bien bâti, très fier de son appartenante à la race bantoue et futur cadre de la “Lyonnaise des Eaux”, me casse la gueule à sa place, par procuration en quelque sorte. Muni d’un fil de fer enroulé autour du poing, je n’ai frappé l’hurluberlu qu’une seule fois à la tête, fondant sur lui comme l’éclair: il n’a pas été assommé mais, pire pour son matricule, a éclaté en sanglots, sous les rires de commisération des trois Africains de la classe. Dans la bagarre brève, un banc de la classe s’est renversé sur un complice de l’hurluberlu: le professeur de latin a fait mander le préfet, surnommé “Mickey Mouse” parce que ses chaussures, comme celles de la célèbre souris de Disney, cuinaient très souvent et son nez, presqu’aussi long que celui d’un nasique, et ses incisives jaunâtres, souvent visibles, faisaient immanquablement penser au museau d’un souriceau. “Mickey” est arrivé riant de bon coeur, en voyant la déconfiture sanglotante de mon piètre adversaire, et en agitant ses clefs, car il ponctuait toujours sa présence de cet habituel cliquetis. Je n’ai pas été sanctionné. Mais l’hurluberlu a battu le rappel de ses coreligionnaires. A quatre heures, ils sont vingt-cinq devant la porte, prêts à nous faire notre fête. Nous sommes quatre: Debay, Leyssens (capable de frapper comme un dingue quand il le fallait), Isb. (un camarade arménien) et votre serviteur. Debay distribue des fiches électriques mâles à coincer entre les phalanges de nos doigts, pour le cas où il y aurait “friction”, et donne les ordres, bien dans son style: avancez lentement, en ricanant, sans reculer! Nous avons avancé, lentement, dans la rue d’Espagne, interrompus seulement par un “kamikaze” ennemi, le fameux “Rb” qui a tenté de briser notre ligne en fonçant droit sur nous avec sa pétrolette. Une bourrade sur l’épaule, quand nous avons desserré nos rangs pour le laisser passer l’a fait choir de sa selle et il est parti penaud. Constatant la perte et l’inefficacité de son unique élément motorisé, la double douzaine de matamores s’est disloquée sous les appels au calme d’un certain Bohyn, bonhomme débonnaire qui nous aimait bien. Le choc de cette guerre des boutons n’a donc pas eu lieu.