dimanche, 02 novembre 2008

Une biographie de Bertrand de Jouvenel

00:12 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, sciences politiques, théorie politique, politologie, futuribles |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Misère des intellectuels de "droite"

ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

Misère des intellectuels de “droite”

L'option métapolitique de la “nouvelle droite” est, dans l'espace culturel germanique, une importation française. La ND, regroupée autour d'Alain de Benoist, a tenté d'adapter à la droite la théorie du communiste italien Antonio Gramsci, à un moment de l'évolution de cette droite, moment où elle se demandait quels étaient les véritables ressorts de la société. Point de départ de Gramsci: la société n'est mue que partiellement par les groupes politiques visibles, c'est-à-dire les partis. Plus essentielle est la superstructure idéelle de la société, où sont façonnées valeurs, morale et idées. La tâche des “intellectuels organiques” serait alors de mener un combat culturel au sein même de cette superstructure, combat dont le but ultime ne peut être que la révolution. D'après Gramsci, on ne peut donc révolutionner une société que si l'hégémonie culturelle qui la régente est brisée, c'est-à-dire quand les tenants de cette hégémonie ne croient plus en eux-mêmes. C'est alors que les valeurs révolutionnaires prennent le pas sur les valeurs dominantes fragilisées et deviennent graduellement hégémoniques. Le combat culturel mené par les intellectuels devient dans une telle optique la stratégie principale du “révolutionnement” politique de la société.

Dieter Stein, le directeur de l'hebdomadaire néo-conservateur berlinois Junge Freiheit, a analysé très justement cette vision gramscienne de la révolution, qui ne survient que par le biais de la culture; au bout de son analyse, il lance un avertissement: une telle vision de la révolution culturelle pourrait déboucher sur une “political correctness” de droite (cf. JF n°8/97). Si je trouve la critique de Stein pertinente, cela ne veut pas dire que je juge le point de vue de Gramsci incorrect. C'est aujourd'hui précisément que nous constatons que la “superstructure intellectuelle”, c'est-à-dire les médias, a acquis une puissance bien trop considérable, tant et si bien que les hommes politiques ne sont plus que des figurants pour les émissions d'actualité. La puissance qu'ont acquises les émissions de “talkshows” est emblématique et révèle un phénomène inhabituel, soit la “pluralisation totale” de la société mais avec pour corollaire paradoxal la réduction de tout aux idéaux du plus grand nombre, du “brave quidam”, du “Gutmensch” (ndt: ce terme est ironique; il a été forgé par les critiques allemands de la “PC”). C'est cette contradiction qui produit la “political correctness” (PC), qui, lorsqu'elle aura atteint son stade idéal, sera une censure bien installée dans l'intériorité même des citoyens. Cette nouvelle intériorité auto-contrôlée produit un discours mortifère, un discours assassin, qui frapperait abruptement toute personne qui, pour une raison ou une autre, serait déclarée non “politiquement correcte”. Tous ceux qui entendent ignorer les gestes symboliques et rituels de la PC, tous ceux qui ne se sentiraient pas “concernés” par ses gestes et ses agitations, tous ceux qui avanceraient un certain type d'arguments non conventionnels seraient purement et simplement “morts”, du moins au sens figuré.

Pourtant, à droite, beaucoup de militants souhaiteraient, eux aussi, l'avènement d'une telle “censure intérieure”. Mais qui serait tout simplement de signe opposé. Ceux qui ne détiennent aucune puissance politique développent souvent des fantasmes de toute-puissance, mais d'une toute-puissance basée sur d'autres critères que ceux maniés par la toute-puissance en place. Quoi d'étonnant, dès lors, que le concept narcotique d'“hégémomie culturelle” ait été importé de France en Allemagne par des groupuscules qui ont voulu, dans un premier temps, divulguer les aspects intéressants de la nouvelle droite française, mais se sont enlisés, finalement, dans la prédication d'une “stratégie rédemptrice” et, pire, ont fini par aller faire de la formation dans des groupuscules néo-nazis interdits.

La trajectoire du néo-droitisme gramscien est triste, mais cette tristesse provient de plusieurs causes:

1. Il n'existe pas de “nouvelle droite” unitaire.

2. Si, au départ, les intellectuels de droite se voulant gramsciens ont souhaité l'émergence d'un débat, ils se sont rapidement enlisés dans la recherche d'une “Weltanschauung” idéale.

3. La “Révolution conservatrice” n'est pas pour eux une mine de concepts intéressants pour affronter le monde actuel, mais, plus prosaïquement, l'occasion de répéter à satiété un discours invariable, fait d'invocations stériles.

4. Ces intellectuels de droite se sont créé un petit monde, hermétiquement protégé de l'effervescence du réel.

Il n'existe pas “UNE” nouvelle droite. C'est pourtant clair: il suffit de comptabiliser tout ce que l'on vend au public sous cette appelation. Dans ce bric-à-brac, il y a toujours quelque chose de “plus neuf”. Dans les années 60, on disait des nationaux-révolutionnaires allemands qu'ils étaient la “nouvelle droite”. Mais, il n'est pratiquement rien resté de cette école nationale-révolutionnaire. Son espace idéologique était à l'intersection de la gauche et de la droite. Les nationaux-révolutionnaires affirmaient qu'ils n'étaient ni de droite ni de gauche: ils n'ont pas survécu sur la scène politique. Hennig Eichberg, qui, à cette époque, était la tête pensante de cette “nouvelle droite”, se considère aujourd'hui comme un homme de gauche. Beaucoup de nationaux-révolutionnaires de ces années 60 se retrouvent aujourd'hui chez les Republikaner.

Quant à la “nouvelle droite” la plus récente, elle a fini par démontrer qu'elle était au fond “conservatrice”, mais elle s'adresse à de plus larges catégories sociales que ses ancêtres de la nouvelle droite de 1968 qui tentaient d'apporter une réponse aux intellectuels de gauche et à la sottise de la vieille droite. Plus typés étaient les néo-droitistes —quelques personnes et quelques journaux— qui voulaient et veulent faire de leur nouvelle droite un projet de modernisation de l'extrême-droite. Cette catégorie de “néo-droitistes” reste la plus problématique, car, au fond, elle se borne à sortir de la naphtaline la “pensée anti-démocratique” de l'époque de Weimar (telle que l'a définie Kurt Sontheimer). Par cet exercice, elle veut hisser la pensée de l'extrême-droite à l'excellent niveau et à la belle forme, acquis par la “révolution conservatrice” sous Weimar.

A côté de ces “requinqueurs” de vieux corpus, s'est regroupée une autre “nouvelle droite”, composée pour l'essentiel de conservateurs (en Allemagne) ou de nationaux-libéraux et de conservateurs (en Allemagne et en Autriche). Ils ont abordé sans complexe la pensée moderne, ils ont, en ce sens, été conséquents, ont modulé leur action sur ce choix et ont investi les territoires politiques assignés par convention sociale à ces idéologies bourgeoises, bien ancrées et établies. Ces entristes, qui ont pénétré dans les rouages de la CDU, de la CSU ou de l'ÖVP, voire de la FDP ou de la FPÖ, sont de braves citoyens, ils sont tout simplement un petit peu à droite que les autres.

Si l'on mélange ces deux courants sous l'appelation commune de “nouvelle droite”, on débouche évidemment dans un beau désordre, sinon dans une aporie intellectuelle. Les “nouvelles droites” ancrées dans les diverses formes d'extrémismes droitiers confondent la volonté de débattre intellectuellement avec la proclamation impavide d'une Weltanschaunng ancienne, dont elles ont la nostalgie. Pour sortir de cette impasse, on recourt généralement à deux stratagèmes, dont on use et on abuse:

- soit on recommence à se référer directement aux racines théologiques du politique, en tentant de formuler un nouveau projet de “théologie politique”, dans le sens où l'entendait Carl Schmitt,

- soit on s'efforce de séculariser ce besoin d'absolu.

Dans ce cas, on se tourne vers d'autres certitudes, des certitudes immanentes, comme le “peuple” (Volk), des certitudes idéalistes, comme cette “science des citoyens d'Empire” de facture hégélienne, plus exactement mi-hégélienne-de-gauche, mi-hégélienne-de-droite, à l'usage de citoyens qui ne vivent plus dans un Reich et ne souhaitent certainement pas y revivre, les plages de Torremolinos ou des Baléares ayant pour eux plus d'attraits... Les multiples expressions de ces exercices para-théologiques ou “hégélisants” varient considérablement: les plus “sortables” ne sont “que” autoritaires, mais, dans la plupart des cas, le mode totalitaire est bien vite accepté, illustré et défendu...

C'est dans ces recherches et ces tâtonnements qu'il faut replacer l'engouement pour la “révolution conservatrice” de l'entre-deux-guerres. Soyons clairs et honnêtes: cette “révolution conservatrice” est une mine d'or, elle ne cesse de susciter les intérêts des philosophes et des politologues, à juste titre; il est intéressant d'en étudier tous les aspects si l'on veut connaître l'archéologie de certaines pensées aujourd'hui classées à “droite”, si l'on veut se plonger dans des corpus entièrement différents de l'idéologie dominante actuelle, si l'on veut lire de “mauvais livres” au regard des catégories politiques contemporaines. En pratiquant ainsi une forme de transversalité, indubitablement, on se forme l'esprit, on acquiert un sens critique, on aiguise ses intuitions. La “révolution conservatrice” nous apprend que les hommes de droite n'ont pas toujours été bêtes. Mais, en réceptionnant la “révolution conservatrice” de cette sorte, on ne doit pas non plus oublier qu'elle fut un échec. Ni oublier qu'elle fut, en bon nombre de ses aspects, antidémocratique et partiellement extrémiste. Aujourd'hui, notre regard doit se porter sur elle avec le même sens critique que sur les corpus de gauche de la même époque. Malheureusement, pour beaucoup d'hommes de droite actuels, de militants, cette “révolution conservatrice”, dans ses innombrables variantes, n'est que prétexte à répétitions, à dévotions naïves et bigotes, répétitions et dévotions qui remplacent toute intellectualité autonome ou permettent des exercices pénibles comme réitérer une attitude antidémocratique classique en citant des extraits d'auteurs “révolutionnaires-conservateurs”, pour faire intelligent ou pour donner le change.

Le résultat de tout cela est lamentable, car une telle nouvelle droite paraît toujours bien vieille, elle parait truffée de science, elle se gargarise de sa belle Weltanschauung prête-à-porter, mais elle n'est quasi pas branchée sur la réalité. Car la belle Weltanschauung néo-droitiste n'est qu'une construction intellectuelle consolatrice pour tous ceux qui sont laissés-pour-compte dans la société réellement existante. Les plus lucides d'entre eux savent certes que le “peuple” (Volk) de leur idéologie n'est pas le peuple réel qui circule dans les rues d'Allemagne. Mais ce sont les “autres” qui sont coupables de cette inadéquation. Le peuple devrait correspondre à leur image du peuple: nous n'avons plus affaire là à de la nostalgie, à la nostalgie d'une “hégémonie culturelle” de droite, conservatrice, mais la rage de voir partout l'inadéquation génère subtilement une sorte de totalitarisme, camouflé derrière un verbiage conservateur, qui se veut apaisant, moral et “traditionnel”.

Au bout du compte, nos intellectuels de la “nouvelle droite” sont soit des modernisateurs de l'extrémisme, soit des bourgeois à un âge où il n'y a plus de bourgeois classiques, cultivés et conventionnels. Cette alternative, dont les deux termes sont également figés, est le résultat de la ghettoïsation des droites. Elles marinent dans leur jus. Alors que reste-t-il de la “nouvelle droite”?

Il reste sans doute quelques intellectuels de droite, qui se posent en anarchistes pour ne pas sombrer dans le dogmatisme, pour ne pas se laisser aveugler par les illusions. La réalité prosaïque, c'est qu'il n'y a dans le monde ni consolation ni rédemption. Mais, justement, ce n'est pas la tâche des intellectuels de droite de proposer de la consolation et d'annoncer une rédemption: au contraire, ils devraient se donner pour seule mission de déconstruire systématiquement toute idéologie de la consolation et de la rédemption. Travail difficile: en effet, c'est la meilleure façon de se faire mal aimer de tous; les uns détestent le “déconstructiviste” parce qu'il ne partage par leur illusion et n'apporte donc pas de quoi l'alimenter, de quoi entretenir la consolation; les autres le détestent tout autant parce qu'ils sont de gauche ou libéraux, qu'ils appartiennent à des espaces politico-philosophiques dans lesquels, forcément, le déconstructiviste n'aimera pas aller mariner: au contraire, il aimera les détricoter avec une égale délectation. Le véritable intellectuel de la nouvelle droite devrait être celui qui d'emblée se définit comme l'homme sans aucune illusion.

Nos sociétés souffrent d'une absence de créneau critique. Pourtant, aujourd'hui plus qu'auparavant, le terme “critique” est le vocable le plus prisé des hommes de gauche, au point qu'ils identifient les mots “gauche” et “critique”. L'école de Francfort, réservoir idéologique de la gauche, s'est effectivement auto-dénommée “critique”. Mais la gauche ne critique plus, elle accepte le statu quo et gère la crise. Automatiquement, dans un tel contexte, la pratique de la critique incombe alors à la droite. Pire, si un homme de gauche pratique encore la critique, il sera désormais traité de “fasciste” ou de “crypto-fasciste” par ses coreligionnaires (Botho Strauss, même Peter Handke, le cinéaste Fassbinder, le dramaturge Heiner Müller, héritier du théâtre de Brecht).

Pour nous, la démarche “critique”, c'est d'affronter les aléas du réel sans s'embarresser de tabous. L'actuelle “political correctness” instaure de nouveaux tabous et aboie son hostilité à l'égard de tout discours, de tout débat, et justifie ces tabous et ces aboiements au nom d'idées de gauche. Forcément, l'homme de droite sera celui qui s'opposera avec énergie à ces tabous et à ces aboiements: il se dira de droite parce que ces tabous et ces aboiements se disent de gauche. Il rejettera la “political correctness” parce qu'elle refuse tout discours et tout débat. Il restaurera le débat par le simple fait de prendre la parole de force, en avançant des arguments de signes nouveaux ou de signes contraires. Cet acte de prise de parole constitue une pluralisation volontaire du discours et place l'homme de droite —nouveau contestataire radical— au centre même de la vie sociale en danger de rigidification définitive. Il reconnaît alors que la confrontation des idées n'est possible que dans une société marquée du sceau du pluriel. L'intellectuel de droite prend dès lors position pour un ordre social où règne la liberté et où s'épanouit la diversité. Il défend cette liberté précisément parce que ses idées sont bannies et ostracisées dans une société qui devient de moins en moins plurielle et différenciée. Sa tâche consiste à réfléchir et à chercher. Car celui qui connaît les réponses avant de formuler ses questions, tombe dans le piège du totalitarisme.

Que reste-t-il de la “nouvelle droite”? Sans doute un homme de droite qui n'est plus un homme de droite au sens conventionnel du terme. Un homme qui part à l'aventure dans la vie ou dans les épaisses forêts de la pensée, car il sait que rien n'est définitivement sûr, que ce savoir de l'incertitude universelle fait de lui le meilleur critique des conventions figées de la société, mais d'une société dont il connaît les ressorts (organiques), parce qu'il en est issu.

Jürgen HATZENBICHLER.

(Correspondant de “Synergies Européennes” en Carinthie, responsable de la chronique politique de Junge Freiheit/Autriche; article paru dans Junge Freiheit, n°16/97; traduction et adaptation françaises de Robert Steuckers).

00:10 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droite, conservatisme, critique, philosophie, théorie politique, politique, gauche |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 01 novembre 2008

Atlas militaire et stratégique

00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, stratégie, armées, militaria, politique, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pour définir les corps concrets de la souveraineté

Pour définir les corps concrets de la souveraineté

Il y a déjà longtemps, depuis des horizons différents, on a reconnu le fait que l'imaginaire moderne s'est constitué en bouleversant de fond en comble et en évidant radicalement le mode traditionnel de comprendre l'homme et sa place dans le monde. Selon ce mode traditionnel, l'homme tire ses qualités d'une appartenance à une communauté et les droits dont il dispose sont l'expression des statuts sociaux et des liens qui y correspondent.

Au contraire, pour l'imaginaire moderne, l'individu est par nature libre et auto-suffisant, avant même d'entretenir des relations sociales avec d'autres individus. Une telle (sur)valorisation de l'individu implique un rejet automatique de tous les fondements métaphysiques et religieux structurant l'ordre social et postule l'élimination implicite de tous les liens de dépendance à l'égard de pouvoirs personnels ou sociaux. C'est pour cette raison que la démocratie moderne, avant de représenter un certain régime politique, exprime surtout la force par laquelle se manifestent 1) l'exigence d'égalité des conditions et 2) la reconnaissance de cette égalité fondamentale pour tous les hommes.

Si tout cela constitue la conscience moderne telle qu'on la pressent encore aujourd'hui, quoique de façon moins vive, en revanche, on se rend parfaitement compte que l'imaginaire moderne a substitué au lien social l'idée d'un rapport juridique entre les hommes. De par cette substitution, l'individu peut entrer en rapport avec les autres seulement par le biais de lois ou d'un contrat juridiquement sanctionné. Ensuite vient l'“invention” de l'Etat, instance posée comme la représentante de la collectivité et conçue comme autorité abstraite et comme pouvoir impersonnel détenant le monopole légal de la violence. Le droit se pose alors comme le principe organisateur par lequel les individus singuliers entrent dans des rapports de réciprocité officiels, mais, simultanément, en dehors de tels rapports (juridiques), les individus n'entretiennent plus que des relations sociales désormais considérées comme dépourvues de significations et non sanctionnables normativement.

La “société des hommes”, en somme, devient une société exclusivement juridique, une société qui s'identifie uniquement à l'institution juridique, laquelle impose des interdits et fixe le rapport qui relie entre elles les volontés individuelles. L'individu moderne peut être entièrement libre, mais seulement à condition qu'il exerce sa liberté sur le modèle de la liberté juridique, c'est-à-dire une liberté d'utiliser dans l'abstrait toutes les normes juridiques. En revanche, il lui est interdit de modifier par la force les conditions matérielles dont il dépend, ce qui a pour effet pratique de l'empêcher d'utiliser réellement ce qui lui est autorisé formellement. Tel est le caractère inédit de la modernité. D'une part, la société n'existe plus officiellement que dans la trame des rapports qui se sont institués par le truchement du droit contractuel. D'autre part, l'égalité juridique ne concrétise plus que la seule parité formelle, mais permet que se reproduisent les disparités économiques et sociales, sous prétexte que celles-ci seraient générées par des rapports privés, dépourvus, en tant que tels, de pertinence juridique.

L'égalité moderne, en fait, ne considère les individus que sur le seul plan abstrait et jamais dans leurs déterminations concrètes et particulières. Cela veut dire que l'égalité face à la loi ne garantit pas l'égalité face au pouvoir de disposer des moyens nécessaires à produire des ressources matérielles. Les règles juridiques qui fondent la citoyenneté politique sont —comme on l'a relevé maintes fois— des règles exclusivement instrumentales qui ne distribuent nullement des ressources mais définissent seulement des modalités d'action mises en théorie à la disposition de chacun, pour réaliser ses propres fins privées. Cette “systématisation” théorique et fonctionnelle 1) occulte les profondes contradictions qui affectent la démocratie moderne (surtout la contradiction entre son aspiration à l'égalité et le maintien effectif d'une structure sociale qui produit et reproduit continuellement des inégalités) et 2) cache ce processus pervers qui est à l'œuvre et où l'égalité formelle fait continuellement émerger des inégalités substantielles. Conséquence: l'“Etat de droit” est fortement mis en crise, de même que les formes du droit qui corrobore l'égalité et que l'équation sujet égal = droits égaux.

de l'égalité formelle à l'égalité substantielle par la participation

Dans un tel cadre, l'égalité substantielle trouve toutes les raisons qui lui permettent de se poser comme la finalité de l'ordre juridique et de réclamer la participation égale de tous dans la production des lois. Le formalisme de l'égalité doit dès lors être dépassé et complété par la pratique de la participation de tous aux décisions, de façon 1) à ce que cette participation prenne concrètement le relais de l'idée d'égalité devant la loi et 2) à introduire dans la pratique la participation égale de tous à la production des normes. On ne s'étonnera pas du fait que le problème de la citoyenneté —et des prérogatives et des contenus qu'elle implique— est aujourd'hui prêt à exploser et à libérer toutes sortes de tensions. Pour éviter cette explosion, on prétend que la citoyenneté-égalité doit se muer en citoyenneté-participation, une participation directe à la formation de la volonté générale. Parce qu'il est nécessaire que tous se voient attribuer des ressources et des biens nécessaires à leur auto-reproduction, on en arrivera obligatoirement au passage d'une citoyenneté politique à une citoyenneté économique et sociale. Mais seule une théorie de la démocratie-participation permettra aux citoyens d'élaborer et de choisir des fins communes, ce qui, en fait, pourra instituer une juste articulation entre droit et politique ainsi qu'entre droit et justice sociale.

Mais est-ce trop demander à ce droit-là, qui n'a jamais réussi qu'à assécher la démocratie, de se dépasser lui-même? Peut-être. Mais nous ne saurions négliger aucune tentative de promouvoir une nouvelle vision de la démocratie, c'est-à-dire une démocratie capable de faire passer la souveraineté du peuple (?) de la dimension abstraite, dans laquelle elle est aujourd'hui confinée, à une “carnalité” citoyenne, qui tienne pleinement compte des spécificités des hommes et de leur concrétude existentielle. Si l'on se souvient brièvement de l'histoire de la souveraineté à l'époque moderne, on constatera qu'elle s'est déployée en deux séquences: elle a d'abord placé le détenteur de la souveraineté dans la personne du Prince, ensuite dans le Peuple. Et a assuré ainsi le passage d'une formulation personnelle et patrimoniale de la souveraineté, typique de l'autorité princière du XVième siècle, à une formulation impersonnelle, inaugurée à la fin du XVIIIième siècle par la révolution française. Mais s'il est vrai qu'en démocratie le peuple n'obéit plus à un roi, il est tout aussi vrai de dire que c'est seulement par un artifice rhétorique qu'en démocratie le peuple obéit à lui-même en obéissant aux lois.

En réalité, l'élément “peuple” introduit dans l'histoire de la souveraineté l'autonomie de la loi dans l'Etat. L'Etat justifie son existence par le “peuple” et, par la loi, il justifie l'autorité qu'il exerce sur ce même peuple. Dans un tel contexte, le “corps” par lequel vit la souveraineté, n'est plus celui du roi, mais n'est pas encore celui des citoyens. Formellement, l'Etat est la traduction juridique du peuple, mais cette entité abstraite qu'est le peuple, à ce niveau-ci, se matérialise dans des groupes restreints, des pouvoirs privés, qui confisquent de fait cette souveraineté au peuple, qui est théoriquement son seul dépositaire.

citoyenneté effective ou barbarie

IL faut dès lors amorcer une nouvelle séquence dans l'histoire de la souveraineté et trouver une nouvelle “figure”, dans laquelle la titularité personnelle et patrimoniale puisse s'incarner, cette fois dans des corps concrets de citoyens. Certes, bon nombre de difficultés surviennent quand on formule un projet de cette sorte. La marge d'aléas est grande, c'est certain, mais si les technocrates voulaient bien investir dans un tel projet une fraction minimale des énergies et du temps qu'ils consacrent à inventer des réformes mortes-nées, ils trouveraient très probablement —et très vite— des solutions acceptables aux multiples problèmes que pose la mise en œuvre d'une démocratie participative et substantielle. Il y a urgence. Nous sommes à la croisée des chemins et nous devons choisir: ou bien nous implantons rapidement une citoyenneté effective ou nous sombrons dans la barbarie.

Giuliano BORGHI.

(texte paru dans Pagine Libere, n°10/1995; trad. franç. : Robert Steuckers).

00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, philosophie, souveraineté, souverainisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 31 octobre 2008

Par sa foi en la machine...

Par sa foi en la machine...

"En faisant de l’homme, par un lavage de cerveau édulcoré, le soldat de quelque religion progressiste, on obtient de surcroît, par simple croyance au progrès, par sa foi en la machine, en la production, en l’abondance, qu’il se soumette spontanément et de bonne grâce aux rites, navettes et circuits, qui lui sont ménagés par la société de production et qui correspondent à ce qu’on a défini comme ses besoins. Ainsi, dans la dénaturation progressiste moderne, l’homme est dépouillé d’une façon bien plus subtile, mais non moins complète que dans l’aliénation purement économique que dénonçait Karl Marx, par laquelle le travailleur était privé du produit de son travail, et par conséquent de son aisance et d’une partie de sa vie : il est subrepticement privé de sa vie qu’on transforme en loisirs et distractions préfabriquées, par là étrangères à lui, et, en outre, il est privé de sa personnalité même qu’on lui soutire et qu’on remplace à son insu par un produit incolore et inoffensif qu’il prend pour lui-même.

Le prétexte de cette dénaturation est le bien-être du plus grand nombre. Cette préoccupation existe en effet, elle est sincère. Mais elle est inséparable d’une disposition qui abhorre secrètement, comme contraire au bien-être du plus grand nombre justement, toute image de l’homme nerveuse, originale, volontaire, qui pourrait propager la maladie contagieuse du refus de la médiocrité. Ainsi notre « civilisation » fait-elle le contraire de toutes les grandes civilisations qui se sont proposés comme idéal un type humain supérieur et chez lesquelles cette culture d’une plante humaine réussie était même la justification essentielle."

Maurice BARDECHE, Sparte et les sudistes, Phytéas, Montrouge, 1994, p. 31-32.

00:26 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthropologie, philosophie, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Over Arthur Mahraun en zijn Jungdo

Gevonden op: http://www.jorisvanseveren.org

Piet Tommissen, Ukkel

Wie zijn licentiaatsverhandeling aandachtig gelezen heeft, weet dat het Luc Pauwels (°1940) er om te doen is, een “quasi volledig braakliggend terrein”1 - in casu de ideologische evolutie van het denken van Joris van Severen - in kaart te brengen. Te dien einde bestudeert hij een aantal streng geselecteerde grondbegrippen, daarbij verwijzend naar eventuele bronnen. Wat dit laatste punt betreft deelt hij de mening van professor Eric Defoort (°1943) en beschouwt Charles Maurras (1868-1952) dus niet als een, laat staan als dé leermeester van de stichter en leider van het Verdinaso.2 Hij citeert wel andere auteurs die op Van Severen invloed uitgeoefend hebben, o.m. de markies René de la Tour du Pin de la Charce (1834-1924), Georges Sorel (1847-1922)3, Georges Valois (ps. van Alfred-Georges Gressent; (1878-1945), zelfs - voor mij een complete verrassing - de Duits-Joodse anarchist Carl Landauer (1870-1919), e.a.

Tot mijn verbazing maakt Pauwels geen gewag van Artur Mahraun (1890-1950), ofschoon Van Severen hem, of juister zijn Jungdeutsche Orden (afgekort: Jungdo), tweemaal in De West-Vlaming vernoemt. De eerste keer in 1929 bij wijze van voorbeeld, de tweede keer in 1930 i.v.m. het verschil tussen de begrippen volk en natie.4 Tenzij ik me vergis heeft Arthur de Bruyne (1912-1992) in de secundaire literatuur als allereerste Mahraun vernoemd, helaas zonder nadere toelichting.5 De verdienste de kijker op deze man, zijn ideeën en zijn organisatie te hebben gericht, komt toe aan de heren Jan Creve (°1962) en Maurits Cailliau (°1938).

Eerstgenoemde meent dat “een direct aanwijsbare band tussen Mahraun en Van Severen niet bestaat”, doch voegt er onmiddellijk bij: “bepaalde passages uit Hier Dinaso! lijken soms zelfs woordelijk overgenomen uit Der Jungdeutsche.”6 De heer Cailliau stipt in een voetnoot aan dat het opus 10 Jahre Jungdeutscher Orden in de bibliotheek van Van Severens aanwezig was, “wat er op wijst dat hij Mahrauns beweging volgde.”7

Terwijl Creve niet uitsluit dat Van Severen de Jungdo leerde kennen, hetzij via de dichter Wies Moens (1898-1987), hetzij via priester Maurits Geerardijn (1896-1979), hetzij via de contacten die sinds 1926 bestonden tussen Valois en Barrès (niet Maurice [1862-1923] doch diens zoon Philippe [1896-?]) en de Jungdo.8 Zijnerzijds wijst Cailliau er op dat de Jungdo model heeft gestaan bij de oprichting door priester Robrecht de Smet (1875-1937) van de Jong Vlaamsche Gemeenschap (1928-31). omgedoopt in Jong Nederlandsche Gemeenschap (1931-35), maar rept met geen woord over Van Severen.9

Zelf heb ik in het begin van de zestiger jaren der vorige eeuw een artikel over Mahraun en zijn Jungdo gepleegd, na bij Wolfgang Lohmüller. de toenmalige voorzitter van de in december 1953 in het leven geroepen .Artur-Mahraun-Gesellschaft, mijn licht te hebben opgestoken. Waarschijnlijk was het artikel bestemd voor het door Jan Olsen (°1924) opgericht en tot het laatste nummer toe geleid maandblad Het Pennoen (1950-77). Waarom ik het finaal niet verzonden heb, is me helaas ontgaan. Het ligt ten grondslag aan het thans volgende exposé, als aanloop tot een door jongeren te onderzoeken beïnvloeding van Van Severen door Mahraun.

Mijn proeve doet dus in genen dele afbreuk aan mijn respect voor het degelijk werk van de heren Creve en Cailliau. Integendeel zelfs: het wil me voorkomen dat hun en mijn teksten zich aanvullen i.p.v. zich te overlappen. Het is me overigens opgevallen dat we alle drie wel eens andere bronnen raadplegen!10 Alvorens mijn exposé voor te leggen wens ik de heren Cailliau en Dr. Wim van der Elst nog snel te bedanken voor de vlotte ‘levering’ van enkele fotokopies, resp. een stel levensdata.

De in 1890 in Kassel als zoon van een hogere ambtenaar geboren Artur Mahraun werd in zijn jeugdjaren sterk beïnvloed door de geest van de toenmalige Jugendbewegung. Men mag gerust stellen dat zijn latere opvattingen al grotendeels vervat liggen in datgene wat hij als lid van de jeugdbeweging leerde belijden: de afkeer van de grootstad, de natuurverbondenheid, het primaat van de vriendschap, de belangstelling voor groepsverband op vrijwillige grondslag, en dies meer.

In 1908 nam Mahraun dienst in een infanterieregiment, dat nog het Pruisisch princiep “meer zijn dan schijnen” huldigde. In dat midden kreeg hij tevens inzicht in het dieper wezen van hiërarchie en tucht: die ervaring ligt wellicht aan de basis van het achteraf door hem gehuldigd autoriteitsbeginsel. Tijdens Wereldoorlog I - terloops weze aangestipt dat hij o.m. bij de strijd om Luik in de voorste gelederen streed - kwam daar nog het Kriegserlebnis bij: het vormt de derde bron van zijn toekomstig politiek denken en handelen.

Als hoog gedecoreerde luitenant werd Mahraun in 1918 in Kiel door de matrozenopstand verrast en er tot in het diepst van zijn wezen door geschokt. Hij bleef enige tijd bij de Reichswehr en zwaaide in de rang van kapitein af. In januari 1919 was hij evenwel reeds begonnen met de opbouw van een vrijwilligerseenheid, de Offiziers-Kompanie Kassel, die in zijn geboortestad plunderingen voorkwam en daarna meehielp bij de onderdrukking van de spartakistenopstand in Türingen. Deze eenheid werd evenwel bij besluit van de Rijkskanselier in 1920 ontbonden, net zoals de andere vrijwilligerseenheden (Freikorpse). Voor Mahraun de ideale gelegenheid om op 17 maart 1920 de Jungdeutsche Orden te stichten

Deze piepjonge organisatie, in de wandeling Jungdo genoemd, onderstreepte uitdrukkelijk dat ze geen Verein wenste te zijn naast de talrijke bestaande Vereine en het beklemtonen van haar ‘orde’-karakter is haar succes voorzeker ten goede gekomen: begin 1922 telde men 200 afdelingen en ruim 75.000 leden! Onder hen persoonlijkheden die reeds naam gemaakt hadden, zoals de Germanenvorser Kurt Pastenaci (1894-1961) en een paar generaals, of die het tot een zekere beroemdheid zouden brengen, zoals de staatsrechtsleraar Reinhard Höhn (1904-2000)11 en waarschijnlijk ook Albert Leo Schlageter (1894-1923).

Qua organisatie vertoonde de Jungdo gelijkenis met de middeleeuwse Ritterorden. Immers, Mahraun was de Hochmeister die met zijn commandanten (Komturen) de gewesten (Balleien) en - het laagste echelon - de plaatselijke afdelingen (Bruderschafien) en de in universiteiten geboren groepen (Hochschulgesellschaften) bestuurde. Regelmatig kwamen de leden (Brüder) in algemene ledenvergaderingen (Bruderkonvente), de leidende leden (Meister) in kapittels (Kapitel) samen. In afwijking van wat in vrijwel alle gelijkaardige organisaties niet gebeurde, werden de leden van de Jungdo wèl regelmatig en intensief geschoold (lessen gegeven tijdens politieke avondbijeenkomsten) én getraind (weersportoefeningen). Bovendien kregen ze de afkeer voor uitheemse muziek ingeënt en werd de meisjes het bubikopf-kapsel, het dragen van pullovers en trenchcoats ten zeerste afgeraden. Niet te vergeten dat in een krant, een tijdschrift en brochures de leer tot in den treure uiteengezet en/of gepropageerd werd.

Schone liedjes duren zelden lang. Dat ondervond ook de Jungdo. Kort achter mekaar werd de orde verboden en gedeeltelijk ontbonden; de eerste keer i.v.m. de mislukte Kapp-putsch12, de tweede maal na de moord op minister Walther Rathenau (1867-1920) door rechtse extremisten waaronder de auteur Ernst von Salomon (1902-1972). Doch de leiding zette de werfactie gewoon voort en richtte geheime afdelingen op. In die moeilijke periode ging Mahrauns echtgenote zelfs met de eerste bundeling van jonge vrouwen, de Schwesternschaft, van start. Het duurde tot in 1923 alvorens het Geusenhilfswerk begon te functioneren: alleen al in de maand oktober werd in Kassel aan 7.000 behoeftigen een warme maaltijd aangeboden.13

Pijnlijker was het feit dat men zich ook van katholieke zijde voor het Jungdo-verschijnsel ging interesseren. Het begon in 1924 met een venijnig geschrift van de franciscaan Erhard Schlund (1888-1953)14, weldra gevolgd door banbliksems vanuit de bisschoppelijke zetels Paderborn en Breslau. Deze reacties waren het logisch uitvloeisel van het koketteren van de Jungdo met Duits-religieuze, lees: nieuw-heidense, stromingen én met het oogluikend dulden van de invloed van de anthroposofie van Rudolf Steiner (1861-1925). Wanneer men weet dat het in Westfalen vooral priesters en jonge kapelaans waren die de Jungdo-afdelingen leidden. begrijpt men de bezorgdheid vanwege Mahraun. Die decreteerde zonder dralen het nieuw parool: “Geef het volk wat het volk en God wat God toekomt.”

Bijna gelijktijdig ontstond in de schoot van de orde gemor over Mahrauns Franzosenpolitik. Deze politiek beoogde een Duits-Franse toenadering, ja zelfs samenwerking, en dat zag menig Jungdo-lid niet zitten. Zo min trouwens als het feit dat de potasmagnaat Arnold Rechberg (1879-1947), een rabiate antibolsjewist en om die reden het initiatief van Mahraun genegen, die politiek financieel steunde.15 Wat er ook van zij, Mahraun kondigde deze tegen de in Duitsland overheersende revanchementaliteit in Leipzig ten aanhore van 35.000 leden (overwegend Saksische) aan. De kern van zijn betoog vindt men terug in een interview dat de Franse krant Le Matin op 29 augustus 1925 afdrukte: Mahraun benadrukte dat in zijn optiek de op Duitsland terugslaande bepalingen van het verdrag van Versailles dienden geschrapt en de bezette gebieden ontruimd, en dat de Duits-Poolse grens moest worden herzien.

Volgens Klaus Hornung (°1927) stond noch Mahraun noch Rechberg een kruistocht tegen de Sovjet-Unie voor ogen. Deze kenner interpreteert die Frankrijk-politiek als een poging om “een Europese politiek in de zin van een ‘derde kracht’ tussen Oost en West voor te bereiden” en op die manier het bolsjewisme op vreedzame wijze te weren. Hij onderstreept tevens dat de promotoren van die politiek geen heil zagen in de Volkenbond en evenmin in de zelfs in Frankrijk door invloedrijke politici en intellectuelen gesteunde pan-Europese gedachte van graaf Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972).16

Het feit dat het autoriteitsbeginsel het lager kader de mogelijkheid ontnam dergelijke beslissingen van de centrale leiding van de Jungdo te amenderen, gaf aanleiding tot de desertie van waardevolle elementen en tot sektevorming. Tot die laatste protestuiting nam de latere nazi-minister voor sportaangelegenheden Hans von Tschammer und Osten (1887-1943) zijn toevlucht. Mahrauns Frankrijk-politiek viel overigens evenmin in goede aarde bij de pangermanisten van het genre Heinrich Class (1868-1953), noch bij diens discipel Alfred Hugenberg (1865-1950), eigenaar van een krantenconcern waarin door een sterk anti-Frans ressentiment gedreven oudstrijders het goede weer maakten, noch bij de nationaal-socialisten. Uiteraard evenmin in kringen van de Reichswehr die vlijtig meewerkte aan de door het verdrag van Rapallo (16 april 1922) mogelijk geworden geheime Duits-Sovjetische militaire collaboratie.

Had de Jungdo, in weerwil van de crisis waarin hij verkeerde, toch de wind in de zeilen? Men is geneigd het te geloven wanneer men leest dat de liberale politicus Gustav Stresemann (1878-1929) in 1928 van één miljoen leden gewaagde en het Franse Deuxième Bureau er drie jaar later 500.000 telde.17 In ieder geval achtte Mahraun het ogenblik gekomen om een sinds geruime tijd in het vooruitzicht gesteld Jongduits manifest te lanceren. Dat gebeurde op 18 december 1927 met 4.000 Meister als toehoorders. Het gaat hierbij om de uitgerijpte neerslag van een denken over staat, politiek, economie enz, dat jaar in jaar uit geëvolueerd was.18 In dit manifest wordt geopteerd voor de niet parlementaire sociale volksstaat. bestaande uit zogeheten Nachbarschaften, d.i. groepen van telkens zowat 500 in dezelfde regio wonende staatsburgers, alias kiesgerechtigde mannen en vrouwen. De stamgedachte lag aan de Nachbarschaft ten grondslag: als voorbeelden golden de oud-Griekse agora en de germaanse Thingplatz. De Jungdo verwierp de dictatuur en plaatste de volksstaat boven de economie. Onder volk verstond hij geen gemeenschap van door dezelfde bloedsafstamming verbonden mensen, maar een gemeenschap van door bloedsverwantschap verbonden geslachten: geen sprake dus van ras.19 Het volk moest de staat maken; vandaar een pleidooi voor het referendum en voor onbezoldigde topfuncties: de besten moesten de staat zonder eigen belang en in het belang van het volk besturen.

De publicatie van het manifest verwekte heel wat deining. Niemand betwistte dat het aan oprechte vaderlandsliefde en idealisme ontsproten was. Velen hadden het daarentegen moeilijk met het realiteitsgehalte van de stellingen. Dat de socialisten de ondergeschiktheid van de economie in verband brachten met sterke burgerlijke invloeden is geenszins verwonderlijk. Minder evident is de mening van Alfred Weber (1868-1958): volgens deze gekende socioloog ging de staatsopbouw op nachbarschaftliche grondslag de heerschappij van de middelmatigheid en een veralgemeende vervlakking in de hand werken.20 Edgar Jung (1894-1934), de in 1934 door de nazis vermoorde secretaris en ghostwriter van de politicus Franz von Papen (1879-1969), was het met Mahraun over veel eens, doch vond de idee van de Nachbarschaft ongeschikt als basis voor politiek zelfbestuur.21

Hoe dan ook, in 1928 en 1929 leidde de drang om tot praktische verwezenlijkingen te kunnen komen in april 1929 tot de oprichting van een partijenoverkoepelende Volksnationale Reichsvereinigung waaraan ruim 600 persoonlijkheden hun steun verleenden, o.m. de pedagoog Ernst Krieck (1882-1947). Bij gebrek aan belangstelling kwam het slechts tot een alliantie tussen de Jungdo en de Deutsche Demokratische Partei. Aldus ontstond de Deutsche Staatspartei, die geen lang leven beschoren was, want de verkiezingen van 14 september 1930 vielen falikant uit (20 zetels), die van 6 november 1932 waren gewoon desastreus (nog 2 zetels). Het parlementair experiment bracht heel wat Jungdo-leden in de war en veroorzaakte een nieuwe desertiegolf.22

Het waren hoofdzakelijk hogeschoolstudenten die het verval in een nieuwe opgang ombogen. Zij grepen terug op het in 1924 door Mahraun bepleitte autarkisch princiep van de volksdienstplicht. Weldra registreerde men 300 Arbeitseinsatze, stelde financieminister Klepper 200.000 ha bodem ter beschikking en stichtte Mahraun de Jungdeutsche Siedlungs-GmbH. Er werden indrukwekkende successen geboekt23, maar in 1933 was het amen en uit.

Hitler, in Jungdo-middens Pyrrhus II of ook wel Lodewijk XIV genoemd, duidde het bestaan van de organisatie nog enige tijd. De Jungdo kantte zich tegen de Nazi-partij en Mahraun belegde in Bielefeld een Kapitel, naar hij later gezegd heeft met de bedoeling tot een gewapende weerstand tegen het Nazi-regime te komen. Dat liedje ging niet door: de Jungdo werd in juni 1933 verboden en Mahraun twee weken later aangehouden en door de Gestapo gemarteld; bij gebrek aan harde bewijzen werd hij in september 1933 op vrije voeten gesteld. Belangrijk om weten: Jungdo-leden hebben zich in de Duitse weerstand verdienstelijk gemaakt.24

Mahraun bleef in leven door boeken te schrijven (dichtbundels, romans, toneelstukken) die onder eigen naam of onder zijn schuilnaam Dietrich Kärner verschenen zijn. Toch is hij wel eens schaapsherder geweest om de twee eindjes aan mekaar te kunnen knopen. Tijdens W.O. II werd hij niet gemobiliseerd maar de ironie van het lot heeft gewild dat de Engelsen hem in 1945 andermaal interneerden. Na zijn vrijlating richtte hij de Jungdo opnieuw op (1948) en schreef diverse brochures en een boek.25 De doorstane mishandelingen en ontberingen hadden zijn dood op 59-jarige leeftijd voor gevolg; hij werd in maart 1950 in Gütersloh ten grave gedragen. Medestanders onder de leiding van Wolfgang Lohmüller zetten zijn werk voort en tot op dag van heden bestaat een afleggertje van de gewezen Jungdo onder de naam Artur-Mahraun-Gesellschqft e. V.. Maar de naoorlogse situatie valt buiten het bestek van mijn exposé.

Er rest me de hamvraag aan te snijden: heeft Joris van Severen invloed van Mahraun, resp. van de Jungdo ondergaan? Bij gebrek aan documentatie en rekening houdende met de mogelijkheid dat in de niet-gepubliceerde dagboeken indicaties te vinden zijn, verklaar ik me onbevoegd om die vraag te beantwoorden. Toch vallen gelijkenissen niet te loochenen, maar of ze ons berechtigen van invloed te gewagen is minder evident. De kunst bestaat er nu in de gedrukte en de ongedrukte documenten te bestuderen. Wanhopen is alleszins uit den boze.

Noten

1 L. Pauwels, De ideologische evolutie van Joris Van Severen (1894-1940). Een hermeneutische benadering, leper: Studie- en Coördinatiecentrum Joris van Severen, 1999, 272 p., ‘Jaarboek 3’; cf. p. 7.

2 L. Pauwels, op. cit. (vt 1), p. 7.

3 Cf. mijn artikel “Heeft Joris van Severen invloed van Georges Sorel ondergaan?”, deze Nieuwsbrief 9e jg., derde trimester 2005, pp. 11-15.

4 J. van Severen, (a) “Om de zege zo stevig mogelijk te consolideren en uit te baten”, De West-Vlaming (Rumbeke), 22 juni 1929, p. 1; (b) “De vooruitgang van onze zienswijze in de provincie Antwerpen. Volk en natie”, De West-Vlaming (Rumbeke), 26 april 1930, p. 2.

5 A. de Bruyne, Joris van Severen. Droom en daad, Zulte: Oranje Uitgaven, 1961, 341 p.; cf. p. 137. De auteur schrijft ‘Arthur’ i.p.v. ‘Artur’.

6 Balder (= Jan Creve), “Arthur Mahraun”, De Vrjjbuiter (Gent), 7e jg nr. 5-6, juli-aug. 1970, pp. 10-14; cf p. 10. Het moet ‘Artur’ i.p.v. ‘Arthur’ zijn. De krant Der Jungdeutsche begon op 1 juni1924 te verschijnen. Dat De Smet in contact stond met Mahraun signaleert ook Luc Vandeweyer (°1956) in de lemmata ‘Jong Vlaamsche Gemeenschap’ en ‘Jong Nederlandsche Gemeenschap, Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (Tielt: Lannoo, 1998), deel II = G-Q, pp. 1578 en 1579.

7 M. Cailliau, “Artur Mahraun en de ‘Jungdeutsche Orden’”, Delta (Ekeren), 26e jg = 1990, nr. 4 pp. 4-6, nr. 6 pp. 6-8, nr. 7 pp. 5-9, nr. 8 pp. 8-10; cf. nr. 8 p. 10 vt 2. Deze auteur presenteert een bruikbare synthese van Mahrauns staatsdenken; hij baseert zich op het mij niet ter beschikking staande boekje van Helmut Kalkbrenner: Die Staatslehre Artur Mahrauns, München: Lohmüller, 1986, 64 p.

8 Balder, art. cit. (vt 6), p. Wat Geerardyn betreft, weze opgemerkt dat hij sympathiseerde met De Smet, zodat hij Van Severen inderdaad over de Jungdo kan geïnformeerd hebben.

9 M. Cailliau, art. cit. (vt 7), nr. 4 p. 4. - Zie voorts het door Romain Vanlandschoot (°1933) geschreven lemma “Smet, Robrecht de”, op. cit. (vt 6). deel 3 = R-Z. pp. 2765 -2767: cf. p. 2766: “… [Josu&eaacute;] de Decker [1879-1953] was weinig opgetogen over deze Duitse contacten, maar De Smet zette door en ontmoette in 1926 te Rotterdam een delegatie van deze Orden [sc. de Jungdo].”

10 Het is vreemd dat noch Creve noch Cailliau de in boekvorm ter beschikking staande dissertatie van de (latere hoogleraar) Klaus Hornung gebezigd hebben: Der Jungdeutsche Orden, Düsseldorf: Droste Verlag, 1958, 160 p., nr. 14 in de reeks ‘Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien’. In zijn brief van 27 juni 1960 werd dit opus door Wolfgang Lohmüller geloofd. Uiteraard dient thans rekening gehouden met recenter bronnenmateriaal; cf. b.v. Cl. Wolfschlag, op. cit. (vt 25).

11 Tot mijn spijt stond een naar ik vernam belangrijk opus van Höhn niet te mijner beschikking: Artur Mahraun, der Wegweiser zur Nation. Sein politischer Weg aus seinen Reden und Aufsatzen, Rendsburg: Schieswig-Holsteinische Verlags-Anstalt, 1929, 143 p.

12 In maart 1920 pleegde de bekende marinebrigade Ehrhardt in Berlijn een staatsgreep, waardoor de hogere ambtenaar Wolfgang Kapp (1858-1922) gedurende vijf dagen (!) als rijkskanselier ambteerde. De putsch mislukte wegens een door de syndicaten gedecreteerde algemene staking.

13 KI. Hornung, op. cit. (vt 10), p. 40.

14 E. Schlund, ofm, Der Jungdeutsche Orden, München: Pfeiffer & Co., 1924, 57 p. De brochure is gebaseerd op opstellen die in de Allgemeine Rundschau verschenen waren. - Deze pater bezorgde me destijds een exemplaar van zijn boek Modernes Gottglauben. Das Suchen der Gegenwart nach Gott und Religion, Regensburg: Habbel, z.j. (= 1939), 307 p; het heeft me toen zeer geholpen.

15 (a) Over deze politiek, cf. o.m. K. Hornung, op. cit. (vt 10), pp. 42-50: “Der nationale Friede am Rhein’: Versailles und die Aussenpolitik”. - (b) Over Rechberg, cf. Eberhard von Vietsch (01912), Arnold Rechberg und das Problem der politischen Westorientierung Deutschlands nach dem ersten Weltkrieg, Koblenz: Staatsarchiv, 1958, nr. 4 in de ‘Schriftenreihe des Bundesarchivs’.

16 KI. Homung, op. cit. (vt 10), pp. 43-45.

17 Georges Castellan (°1920), L’Allemagne de Weimar 1918-1933, Parijs: Colin, 1969, 443 p., in de reeks ‘U - série: Histoire contemporaine’; cf. p. 110.

18 A. Mahraun, Das Jungdeutsche Manifest. Volk gegen Kaste und Geld. Sicherung des Friedens durch Neubau des Staates, Berlin: Jungdeutscher Verlag, 1927, 204 p.

19 Ernst Maste, Die Republik der Nachbarn. Die Nachbarschaft und der Staatsgedanke Artur Mahrauns, Giessen: Walitor-Verlag, 1957, 219 p.

20 Kl. Hornung, op. cit. (vt 10), p. 86.

21 Bernhard Jenschke, Zur Kritik der konservativ-revolutionären Ideologie in der Weimarer Republik? Weltanschauung und Politik bei Edgar Julius Jung, München: Beck, 1971, VIII-200 p., nr. 16 in de reeks ‘Münchner Sudien zur Politik’; cf. pp. 136-137. - Er zijn nog andere interessante auteurs die in hun geschriften te rade gingen bij Mahraun, doch het is hier niet de plaats om op die ‘ontleningen’ nader in te gaan.

22 Alexander Kessler, Der Jungdeutsche Orden auf dem Wege zur Deutschen Staatspartei, München: Lohmüller, 1980, 27 p., nr. 7 in de reeks Beiträge zur Geschichte des Jungdeutschen Ordens. Ook A. Mahraun, Die Deutsche Staatspartei. Eine Selbsthilfeorganisation deutschen Staatsbürgertums. Der Grundungsaufruf und das Manifest der Deutschen Staatspartei. Beantwortung gegnerischer Fragen, Berlijn: Jungdeutscher Verlag, 1930, 48 p.

23 Johann Hille, Mahraun. Der Pionier des Arbeitsdienstes, Leipzig: Kittler, 1933, 90 p.

24 Twee voorbeelden die in 1949 in Gütersloh (Nachbarschaftsverlag) verschenen en te mijner beschikking staan: Der Protest des Individuums, 47 p.; Politische Reformation. Vom Werden einer neuen deutschen Ordnung, 216 p.

25 Voorbeelden geeft Claus Wolfschlag (°1966), Hitlers rechte Gegner. Gedanken zum nationalistischen Widerstand, Engerda: Arun-Verlag. 1995. 214 p.: cf. pp. 65-74 (tekst: “Arthur [sic] Mahraun und der ‘Jungdeutsche Orden’”) en pp. 193-195 (78 vt).

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, pays-bas, belgique, flandre, mouvements de jeunesse, révolution conservatrice, années 20 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 30 octobre 2008

Otto Dix: un regard sur le siècle

Otto Dix, un regard sur le siècle

Guillaume HIEMET

Le centième anniversaire de la naissance d'Otto Dix a été l'occasion pour le public allemand de découvrir la richesse de la production d'un peintre largement méconnu. Plus de 350 œuvres ont en effet été exposées jusqu'au 3 novembre 1991, dans la galerie de la ville de Stuttgart, puis, à partir du 29 novembre, à la Nationalgalerie de Berlin. Peu connu en France, classé par les critiques d'art parmi les représentants de la Nouvelle Objectivité (Neue Sachlichkeit), catalogué comme il se doit, Otto Dix a toujours bénéficié de l'indulgence de la critique pour un peintre qui avait dénoncé les horreurs de la première guerre mondiale, figure de proue de l'art nouveau dans l'entre-deux guerres, et ce, en dépit de son incapacité à suivre la mode de l'abstraction à tout crin dans l'après-guerre. Quelques tableaux servent de support à des reproductions indéfiniment répétées et à des jugements qui ont pris valeur de dogmes pour la compréhension de l'œuvre. A l'encontre de ces parti-pris, les expositions de 1991 permettent aux spectateurs de se faire une idée infiniment plus large et plus juste des thèmes que développent la production de Dix.

Dix est né le décembre 1891 à Untermhaus, à proximité de Gera, d'un père, ouvrier de fonderie. Un milieu modeste, ouvert cependant aux préoccupations de l'art; sa mère rédigeait des poèmes et c'est auprès de son cousin peintre Fritz Amann que se dessina sa vocation artistique. De 1909 à 1914, il étudie à l'école des Arts Décoratifs de Dresde. Ses premiers autoportraits, à l'exemple de l'Autoportrait avec oeillet de 1913, sont clairement inspirés de la peinture allemande du seizième siècle à laquelle il vouera toujours une sincère admiration. Ces tableaux de jeunesse témoignent déjà d'un pluralisme de styles, caractérisé par la volonté d'intégrer des approches diverses, par la curiosité de l'essai qui restera une constante dans son œuvre.

La guerre: un nouveau départ

En 1914, Dix s'engageait en tant que volontaire dans l'armée. L'expérience devait, comme toute sa génération, profondément le marquer. S'il est une habitude de dépeindre Dix comme un pacifiste, son journal de guerre et sa correspondance montrent un caractère sensiblement différent. La guerre fut perçue par Dix, comme par beaucoup d'autres jeunes gens en Allemagne, comme l'offre d'un nouveau départ, d'une coupure radicale avec ce qui était ressenti comme la pesanteur de l'époque wilhelminienne, sa mesquinerie, son étroitesse, sa provincialité qu'une certaine littérature a si bien décrites. Elle annonçait la fin inévitable d'une époque. Les premiers combats, l'ampleur des destructions devaient, bien sûr, limiter l'enthousiasme des départs, mais le gigantisme des cataclysmes que réservait la guerre, n'en présentait pas moins quelque chose de fascinant. Le pacifiste Dix se rapproche par bien des aspects du Jünger des journaux de guerre. L'épreuve de la guerre pour Ernst Jünger trempe de nouveaux types d'hommes dans le monde d'orages et d'acier qu'offrent les combats dans les tranchées.

Avec nietzsche: “oui” aux phénomènes

Une philosophie nietzschéenne se dégage, “la seule et véritable philosophie” selon Dix, qui, en 1912, avait notamment élaboré un buste en platre en l'honneur du philosophe de la volonté de puissance. Des écrits de Nietzsche, Dix retient l'idée d'une affirmation totale de la vie en vertu de laquelle l'homme aurait la possibilité de se forger des expériences à sa propre mesure. Ainsi, il note: «Il faut pouvoir dire “oui” aux phénomènes humains qui existeront toujours. C'est dans les situations exceptionnelles que l'homme se montre dans toute sa grandeur, mais aussi dans toute sa soumission, son animalité». C'est cette même réflexion qui l'incite à scruter le champ de bataille, qui le pousse à observer de ses propres yeux, si importants pour le peintre, les feux des explosions, les couleurs des abris, des tranchées, le visage de la mort, les corps déchiquetés.

De 1915 à 1918, il tient une chronique des événements: ce sont des croquis dessinés sur des cartes postales, visibles aujourd'hui à Stuttgart, qui ramassent de façon simple et particulièrement intense l'univers du front. Le regard du sous-officier Dix a choisi de tout enregistrer, de ne jamais détourner le regard puis de tout montrer dans sa violence, sa nudité. Les notes du journal de guerre montrent crûment sa volonté de considérer froidement, insatiablement le monde autour de lui. Ainsi, en marche vers les premières lignes: «Tout à fait devant, arrivé devant, on n'avait plus peur du tout. Tout ça, ce sont des phénomènes que je voulais vivre à tout prix. Je voulais voir aussi un type tomber tout à côté de moi, et fini, la balle le touche au milieu. C'est tout ça que je voulais vivre de près. C'est ça que je voulais». Dans cette perception de la réalite, Dix souligne le jeu des forces de destruction, les peintures ne semblent plus obéir à aucune règle de composition si ce n'est les repères que forment les puissances de feu, les balles traçantes, les grenades. Tout dans la technique du dessin sert, contribue vivement à cette impression d'éclatement, les traits lourds brusquement interrompus, hachures des couleurs, parfois plaquées. Le regard est obnubilé par la perception d'ensemble, la brutalité des attaques, vision cauchemardesque qui emporte tout.

La dissolution de toute référence stable

Le réalisme de ces années 1917-1918 qui caractérise ces dessins et gouaches est dominé par cette absence d'unité, l'artiste a jeté sur la toile tel un forcené la violence de l'époque, la dissolution de toute reférence stable. L'abstraction dit assez cette incapacité de se détourner des éclairs de feu et de se rapprocher du détail. Cette peinture permettra pareillement à Dix de conjurer peu à peu les souvenirs de tranchées. Ce rôle de catharsis, cette lente maturation s'est faite dans son esprit pendant les années qui suivent la guerre. L'évolution est sensible. Ce sont en premier, le cycles des gravures intitulé la Guerre qu'il réalise en 1924 puis les grandes compositions des années 1929-1936. Les gravures presentent un nouveau visage de la guerre, Dix s'attarde à représenter le corps des blessés, les détails de leurs souffrances. Ici, le terme d'objectivité est peut-être le plus approprié, il n'est pas sans évoquer toutefois les descriptions anatomiques du poète et médecin Gottfried Benn. Le soin ici de l'extrême précision, de la netteté du rendu prend chez ces guerriers mourants, mutilés ou dans la description de la décomposition des corps une force incroyable.

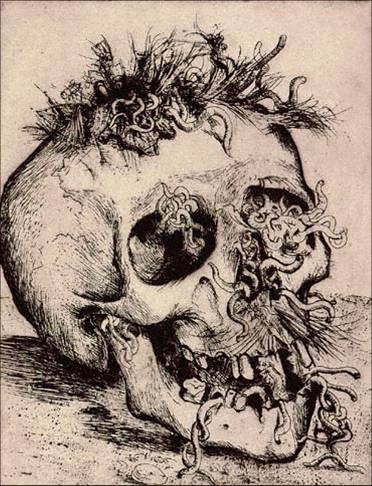

Les souvenirs de guerre ne se laissaient pas oublier aisément, il avouait lui-même: «pendant de longues années, j'ai rêvé sans cesse que j'étais obligé de ramper pour traverser des maisons détruites, et des couloirs où je pouvais à peine avancer». Dans les grandes toiles qu'il a peintes après 1929, il semble que Dix soit venu à bout des stigmates, entaillés dans sa mémoire, que lui avaient laissées la guerre, ou tout du moins que l'unité ait pu se faire dans son esprit. La manière dont l'art offre une issue aux troubles des passions, ce rôle pacificateur, il l'évoque à plusieurs moments dans des entretiens à la fin de sa vie. Dans ces toiles grands-formats qui exposent maintenant, l'univers de la guerre, se conjuguent une extrême précision et l'entrée dans le mythe que renforce encore la référence aux peintres allemands du Moyen-Age. Dix a choisi pour la plus importante de ces oeuvres, un tryptique, La Guerre, la forme du retable. Le renvoi au retable d'Isenheim de Mathias Grünewald, étrange et impressionnant polyptique qui dans la succession de ses volets propose une ascension vers la clarté, l'aura de la Nativité et de la Résurrection, est explicite. En comparaison, le triptyque de Dix semble une tragique redite du premier volet de Grünewald, La tentation de Saint Antoine. Ici, l'univers apocalyptique de la guerre, la mêlée de corps sanglants, les dévastations de villages minés par les obus, correspondent aux visions délirantes de monstres horribles et déchainés, aux corps repoussants, aux gueules immondes mues par la bestialité de la destruction chez Grünewald.

des tranchées aux marges de la société

L'impossibilité de s'élever vers la clarté, l'éternel recommencement du cycle de destructions est accentué par l'anéantissement du pont qui ferme toute axe de fuite et le dérisoire cadavre du soldat planté sur l'arche de ce pont qui forme une courbe dont l'index tendu pointe en direction du sol. Le cycle du jour est rythmé par la marche d'une colonne dans les brouillards de l'aube, le paroxysme des combats du jour, et le calme, la torpeur du sommeil, les corps allongés dans leur abris que montre la predelle (le socle du tableau). L'effet mythique est encore accentué par la technique qu'utilise Dix pour ces toiles: la superposition de plusieurs couches de glacis transparents, technique empruntée aux primitifs allemands, qui nécessite de nombreuses esquisses et qui confère une perfection, une exactitude extraordinaire aux scènes représentées. Ainsi dans le tableau de 1936, la mort semble être de tout temps, la destinée des terres dévastées de Flandre —“en Flandre, la mort chevauche...”, selon les paroles d'un air de 1917—, et le combat dans son immensité parvient à une dimension cosmique.

Sous la République de Weimar, Dix conserve en grande partie le style éclaté des peintures de guerre. Il demeure successivement à Dresde, Düsseldorf, Berlin puis à nouveau Dresde jusqu'en 1933. Les thèmes que traite Dix se laissent difficilement résumer: le regard froid des tranchées se tourne vers la société, une société caractérisée, disons-le, par ces marges. Dix est fasciné par le mauvais goût, la laideur, les situations macabres, grotesques. L'esprit du temps n'est pas étranger à cet envoûtement pour la sordidité, et souvent ses personnages tiennent la main aux héroïnes de l'opéra d'Alban Berg Lulu: thèmes des bas-fonds de la littérature, aquarelles illustrants les amours vénales des marins, accumulation de crimes sadiques décrits avec la plus grande exactitude. Le cynisme hésite entre le sarcasme et l'ironie la moins voilée. L'atmosphère incite aux voluptés sommaires, comme disait un écrivain français. Une des figures qui apparaît le plus souvent et qui nous semble des plus caractéristiques, est celle du mutilé. La société weimarienne ne connaît pour Dix qu'estropiés, éclopés, que des bouts d'humanité, et tout donne à penser que ce qui est valable pour le physique l'est aussi pour le mental. Ainsi les cervelets découpés et asservis aux passions les plus vulgaires et les plus automatiques.

déshumanisation, désarticulation, pessimisme

Une des peintures les plus justement célèbres de Dix, la Rue de Prague en 1920, fournit un parfait résumé des thèmes de l'époque. D'une manière particulièrement féroce, Dix place les corps désarticulés de deux infirmes à proximité des brillantes vitrines de cette rue commerçante de Dresde, dans lesquelles sont exposés les mannequins et autres bustes sans pattes. Le processus de déshumanisation est complet, les infirmes détraqués, derniers restes de l'humain trouvent leur exact répondant dans la vie des marionnettes. La composition du tableau —huile et collage— accentue d'autant plus la désarticulation des corps, la régression des mouvements et pensées humains à des processus mécaniques dont l'aboutissement symbolique est la prothèse. Nihilisme, pessimisme complet, dégoût et aversion affichée pour la société, il y a sans doute un peu de tout cela.

Bien des toiles de cette époque pourraient être interprétées comme une allégorie méchante et sarcastique de la phrase de Leibniz selon laquelle “nous sommes automates dans la plus grande partie de nos actions”. L'absence de plan fixe, de point d'appui suggère cette dégringolade vers l'inhumain. Le rapprochement de certains tableaux de cette époque —Les invalides de guerre, 1920— avec les caricatures de George Grosz est évident, mais celui-ci trouve bientôt ses limites, car très vite il apparaît que si la source de tout mal pour Grosz se situe dans la rivalité entre classes, pour Dix, le mal est beaucoup plus profond. La société tout entière se vend, tel est le thème du grand triptyque de 1927-1928, La grande ville, misère et concupiscence d'une part, apparence de richesse, faste et vénalité de l'autre. Rien ne rachète rien. On a souvent reproché à Dix son attirance pour la laideur, la déchéance physique et la violence avec laquelle il traite ses sujets. La volonté de provocation rentre directement en ligne de compte, mais plus profondément, ces thèmes se présentaient comme un renouvellement de la peinture. Il avouait d'ailleurs: “j'ai eu le sentiment, en voyant les tableaux peints jusque là, qu'un côté de la réalité n'était pas encore représenté, à savoir la laideur”.

Haut-le-cœur, immuables laideurs

Si l'impressionnisme a porté le réalisme jusqu'à son accomplissement ce qui n'était pas sans signifier l'épuisement de ces ressources, les tentatives des années vingt restent exemplaires. Le beau classique s'était mû en un affadissement de la réalité, la perte de la force inhérente à la peinture ne pouvait être contrecarrée d'une part, que par une abstraction de plus en plus poussée à laquelle tend toute la peinture moderne, de l'autre, par la confrontation avec un réel non encore édulcoré. Naturellement, de la façon dont Dix, animé d'une sourde révolte, tire sur les conformismes du temps, on comprend le haut-le-cœur des contemporains devant ces corps qui semblent jouir du seul privilège de leur immuable laideur. Aujourd'hui cependant, le spectateur n'est pas sans sourire à cette atmosphère encanaillée des pièces de Brecht, aux voix légèrement discordantes, le parler-peuple de l'Opéra de Quatre-sous. Il en est de même de la caricature de la société de Weimar, attaque frontale contre les vices et vertus de l'époque à laquelle procède méthodiquement Dix, époque de vieux, de nus grossiers, de mères maquerelles, de promenades dominicales pour employés de commerce.

La toile Les Amants inégaux de 1925, dont il existe également une étude à l'aquarelle, condense particulièrement les obsessions chères à Dix. Un vieillard essaie péniblement d'étreindre une jeune femme aux formes imposantes qui se tient sur ses genoux. Le caractère vain du désir, l'intrusion de la mort dans les jeux de l'amour que symbolisent les longues mains décharnées du vieillard forment une danse étonnante de l'aplomb et de la lassitude, de la force charnelle et de sa disparition.

les révélations des autoportraits

Dix a tout au long de sa vie produit un grand nombre de portraits. L'exposition de Stuttgart en 1991 a montré le fabuleux coloriste qu'il fut. Il affectionne les rouges sang, le fard blanc qui donne aux visages quelque chose du masque, de tendu et de crispé, et les variations de noir et de marron que fournit la fourrure de Martha Dix dans le magnifique portrait de 1923. Selon l'aveu même du peintre, l'accentuation des traits jusqu'à la caricature ne peut que dévoiler l'âme du personnage et la résume d'une façon à peu près infaillible. Il n'est pas interdit de retourner cette remarque à Dix lui même, car il n'est pas sans se projetter dans sa peinture et tout d'abord, dans les nombreux autoportraits que nous disposons de lui. L'esprit qui anime les peintures de l'entre-deux guerres se retrouvent ici aisément: l'Autoportrait avec cigarettes de 1922, une gravure, partage la brutalité des personnages qu'il met en scène. Dix se présente les cheveux gominés, les sourcils froncés, le front décidément obtus, la machoire carrée, bref, une aimable silhouette de brute épaisse dont seul la finesse du nez trahit des instincts plus fins que viennent encore démentir la clope posée entre les lèvres serrées. Qui pourrait nier que ces autoportraits fournissent des équivalences assez exactes de la rudesse et de la brutalite de la peinture de Dix?

Art dégénéré ou retour du primitivisme allemand?

A partir de 1927, Dix fut nomme professeur à 1'Académie des Beaux-Arts de Dresde. En 1933, quelques temps après 1'arrivée au pouvoir du nouveau régime, il est licencié. Dix représentait pour le régime nazi le prototype de l'art au service de la décadence, et des œuvres tels que Tranchées, Invalides de guerre, eurent l'honneur de figurer dans l'exposition itinérante ”d'art dégenéré” organisée par la Propagande du Reich en 1937, plaçant Dix dans une situation délicate. Il est clair que Dix n'a jamais temoigné un grand intérêt pour la chose politique, refusant toute adhésion partisane avec force sarcasmes. Mais, rétrospectivement, ces jugements apparaissent d'autant plus absurdes que la manière de Dix depuis la fin des années vingt avait déjà considérablement évoluée et témoignait d'un très grand intérêt pour la technique des primitifs allemands que le régime vantait d'autre part. Situation ô combien absurde, mais qui devait grever toute la production des années trente.

En 1936, 1'insécurité présente en Saxe l'incite à s'installer avec sa famille sur les bords du lac de Constance dans la bourgade de Hemmenofen. A l'exil intérieur dans lequel il vit, correspond une production toute entière consacrée aux paysages et aux thèmes religieux. Tous ces tableaux montrent une maîtrise peu commune, l'utilisation des couches de glacis superposés, fidèle aux primitifs allemands du seizième, permet une extraordinaire précision et la description du moindre détail. Si Dix a pu dire qu'il avait été condamné au paysage qui, certes, ne correspondait pas au premier mouvement de son âme, on reste néanmoins émerveillé par certaines de ses compositions. Randegg sous la neige avec vol de corbeaux de 1935: la nuit de 1'hiver enclot le village recouvert d'une épaisse couche de neige, les arbres qui se dressent dénudés évoquent les tableaux de Caspar David Friedrich, unité que seule perçoit le regard du peintre. Loin de se contenter d'un plat réalisme, cet ensemble n'a jamais rendu aussi finement la présence du peintre, léger recul et participation tout à la fois à l'univers qui l'entoure.

Devant les gribouilleurs et autres tâcherons copieurs de la manière ancienne aux ordres des nouveaux impératifs, et dans une période où l'humour est si absent des œuvres de Dix, celui-ci semble dire magistral: “Tas de boeufs, vous voulez du primitif, en voilà!”. Art de plus en plus contraint à mesure que passaient les années, mais au moyen duquel Dix exposait une facette majeure de sa personnalité. Dès 1944, il éprouvait le besoin d'en finir avec cette technique minutieuse, exigeante qui bridait son besoin de créativité. La dynamique formelle reprend vivement le dessus dans ses Arbres en Automne de 1945 où les couleurs explosent à nouveau triomphantes. Les peintures de la fin de sa vie renouent avec la grossièreté des traits des œuvres des années vingt.

Peu reconnu par la critique alors que le combat pour l'art abstrait battait son plein, Dix est resté, dans ces années, en marge des nouveaux courants artistiques auxquels il n'éprouvait aucunement le besoin d'adhérer. Les thèmes religieux, ou plutôt une imagerie de la bible qu'il essaie étrangement de concilier avec la philosophie de Nietzsche, tiennent dans cette période un rôle fondamental. Sa peinture semble parvenir à une économie de moyens qui rend très émouvantes certaines de ses toiles —Enfant assis, Enfant de réfugiés, 1952—, la prédisposition de Dix pour les couleurs n'a jamais été aussi présente, l'Autoportrait en prisonnier de guerre de 1947 est organisé autour des taches de couleur, plaquées sur un personnage muet, vieilli, dont les traits se sont encore creusés. Après plusieurs années de vaches maigres, les honneurs des deux Allemagnes se succédèrent —il resta toujours attaché à Dresde où il se déplaçait régulièrement . Atteint d'une première attaque en 1967 qui le laissa amoindri, il devait néanmoins poursuivre son travail jusqu'à sa mort deux ans plus tard. Un des ces derniers autoportraits, l'Artiste en tête de mort, montre le crâne du peintre ricanant ceint de la couronne de laurier, image troublante qui rejette au loin les nullissimes querelles entre art figuratif et art abstrait.

Guillaume HIEMET.

Les citations sont tirées de : Eva KARCHNER, Otto Dix 1891-1969, Sa vie, son œuvre, Benedikt Taschen, 1989.

00:15 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, expressionnisme, années 20, vingtième siècle, pessimisme, anthropologie, première guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Citation de Hubert Lagardelle

L'utopie de la démocratie

"L'utopie de la démocratie a été de dépouiller l'individu de ses qualités sensibles, de le réduire à l'état abstrait de citoyen. De l'homme concret de chair et d'os, qui a un métier, un milieu, une personnalité, elle a fait un être irréel, un personnage allégorique en dehors du temps et de l'espace, et le même à tous les étages de la société.

Ni ouvrier ni paysan, ni industriel ni commerçant, ni du Nord ni du Midi, ni savant ni ignorant : un homme théorique."

Hubert Lagardelle, janvier 1931.

00:12 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, france, années 30, démocratie, philosophie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 29 octobre 2008

1933: la radio devient l'instrument privilégié des propagandes

| 1933 : La radio devient l'instrument privilégié des propagandes |

| par Jean-Jacques Ledos trouvé sur: http://www.gavroche.info

|

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manipulations médiatiques, radio, propagande, fascisme, communisme, national-socialisme, new deal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

H. von Hofmannsthal et "l'enténèbrement du monde"

Hugo von Hofmannsthal et « l’enténèbrement du monde »

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres allemandes, littérature allemande, allemagne, autriche, révolution conservatrice, conservatisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 28 octobre 2008

Bruno Favrit: le recours aux montagnes

Le recours aux montagnes

Auteur entre autres d’un essai remarqué sur Nietzsche et d’un court roman de guerre, Bruno Favrit est à la fois un homme à la culture aussi profonde qu’originale et un alpiniste chevronné. Avec Ceux d’En Haut, son récent recueil de nouvelles, il nous offre un hymne à la haute montagne en tant qu’école de vie, car l’ascension s’y révèle surtout comme une rude initiation à une vision du monde spartiate. Des Cévennes au Caucase, ses héros, solitaires ou groupés en phalanstères (voire en patrouilles), affrontent la montagne pour mieux échapper aux blandices d’une modernité pour laquelle B. Favrit éprouve une tendresse limitée. Sveltes et bronzés (y compris sur le plan mental), ces jeunes gens qui comptent dans leurs rangs quelques troublantes amazones choisissent -ou refusent - cette conversion « hérakléenne » qui fascine cet écrivain pétri de pensée antique. Celui-ci tente en fait de mettre en pratique la sentence de Malraux : « approfondir sa communion ou cultiver sa différence ». Aussi, chez ses personnages, le panthéisme vécu sous la morsure du gel ou du soleil invaincu débouche-t-il sur la solitude des sommets. Quant aux culs de plomb, ceux qui sont morts sans le savoir, malheur à eux ! Livre attachant, d’un courage certain - qui pourrait toutefois être plus serein, au ton moins polémique, mais Favrit se veut disciple d’Héraclite - et à mille lieues de la chiennerie dominante, Ceux d’En Haut illustre la permanence d’une posture à la fois stoïcienne et épicurienne (somptueuse évocation d’un festin solsticial). Bel exemple de refus de l’aliénation techno-marchande, de quête de l’excellence et d’exaltation du « divin imprévu » cher à Stendhal, ce livre tonifiera tous ceux que tente la méditation du haut des cimes.

Christopher Gérard

Bruno Favrit, Ceux d’En Haut, Ed. Auda Isarn, 194 pages, 18€

Rencontre avec Bruno Favrit

Propos recueillis par Christopher Gérard

Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Les grandes étapes de votre itinéraire littéraire et spirituel ?

S'il me faut absolument répondre, je dirai : un passionné qui accepte de connaître ce qui veut le réduire pour mieux s'en défaire ensuite. Former une réponse plus complète m'épuiserait assurément. Parce que je n'ai pas cessé, comme dirait Hamsun, de constituer un petit sujet d'étonnement pour moi-même. Ce qui, en un sens, peut être bon signe, si cela signifie qu'à l'échelle d'une vie, rien n'est jamais acquis mais rien n'est jamais achevé.

Pour ce qui est des grandes étapes de mon itinéraire, je ne serai guère plus affirmatif. Il y a une sorte de constante mue par une soif originelle. Un phénomène dont l'explication est au-dessus de mon entendement mais dont je suis conscient qu'il n'a rien d'exceptionnel pour qui est à l'écoute. Je peux tout de même citer le passage par le scoutisme. Je crois que je me suis aussi construit dans ce mouvement qui n'eut alors pour moi absolument rien d'ordinaire. Mais je n'ai lu les romans de Foncine et de Dalens que bien plus tard : je m'appliquais à vivre la réalité avant tout. A quinze ans, il y a eu Nietzsche. Je ne comprenais pas tout, évidemment, mais je percevais que se tenait dans le Crépuscule des idoles et le Zarathoustra une éthique très différente de tout ce qui m'avait été enseigné jusque-là. Cette lecture m'a donné le goût d'aborder les écrits d'autres maîtres d'élévation sans renoncer pour autant à parcourir les forêts et les crêtes. La fréquentation de la Phusis, la Nature sous son acception la plus large, m'a appris l'essentiel, enseignement que la société moderne ne propose plus. Cette immersion m'a également aidé à penser par moi-même en me tenant éloigné des absolutismes tels l'empirisme et les ''valeurs'' spéculatives.

Spirituellement, le qualificatif de panthéiste me convient. Pour ne pas se laisser accaparer par le dogme il faut se construire sa vision du monde en convoquant ses évidences instinctive et héréditaires.

Les grandes lectures ?

Sans doute peut-on se prononcer sur les livres essentiels à ce que l'on éprouve le besoin de les relire. Nietzsche continue à me soutenir. Mais également des penseurs comme Schopenhauer et Cioran. Sans oublier la philosophie antique. C'est la partie métaphysique de cette aventure qui me paraît déterminante. (Je reste assez insensible à l'épistémologie, sans doute parce que mon côté pyrrhonien m'inspire une confiance modérée dans le résultat.) Pour le style : Saint-Simon, Chateaubriand, Rousseau, Mérimée, Barrès, Montherlant. Bien que lisant peu de romans, des auteurs comme Giono, Hamsun ou Lawrence me touchent. J'affectionne aussi l'oeuvre où l'auteur se met à nu ; Henry Miller, Jack Kerouac, Blaise Cendrars, Gabriel Matzneff, furent pour moi de véritables révélations en la matière. Il me semble en effet important de rester plongé dans le réel. Mais un réel qui sait s'accommoder de la métaphysique et des mythes, eux-mêmes à considérer comme une réalité conceptualisée. Je peux citer également Alain Daniélou, Mircea Eliade, Fernando Pessoa, Hermann de Keyserling, Joseph Conrad.

Les grandes rencontres ?

Cette question renvoie pour moi à la précédente : qu'importe que les auteurs que nous relisons aient ''disparus'', leur talent demeure face à la grande majorité de nos contemporains qui excellent en mondanités et courent après les prix. Un livre et la confrontation peut avoir lieu. Mes plus grandes rencontres, je les ai faites aussi dans la fréquentation de sites préservés comme en Irlande, en Laponie, sur les grands causses ou les pentes des Alpes. J'aime la magie des lieux. J'aime voir où ont vécu, où ont écrit ceux qui m'ont marqué. L'Engadine d'Ainsi parlait Zarathoustra, le Valais de Derborence, le Montmartre de Jours tranquilles à Clichy, le quartier latin qui a vu naître Nous n'irons plus au Luxembourg et De l'inconvénient d'être né, la Bourgogne des Etoiles de Compostelle, les Calanques de Bourlinguer, le Vercors d'Un roi sans divertissement, le Montserrat d'Un Voyageur solitaire est un diable.