« La force de l’Europe est sans doute d’avoir été perpétuellement traversée par une envie d’ailleurs, une forme de doute existentiel qui nous a poussés à aller toujours plus loin, à nous questionner et à nous remettre sans cesse en cause. Ce besoin de dépassement est pour moi la plus belle forme de l’esprit européen (p. 290). » C’est à tort qu’on attribuerait ces deux phrases à Guillaume Faye. Leur véritable auteur n’est autre que Laurent Wauquiez, le nouveau président du parti libéral-conservateur de droite Les Républicains. Il avait publié au printemps 2014 Europe : il faut tout changer. Cet essai provoqua le mécontentement des centristes de son propre mouvement, en particulier celui de son mentor en politique, Jacques Barrot, longtemps député-maire démocrate-chrétien d’Yssingeaux en Haute-Loire. Après sa sortie sur le « cancer de l’assistanat » en 2011, ce livre constitue pour l’ancien maire du Puy-en-Velay (2008 – 2016) et l’actuel président du conseil régional Auvergne – Rhône-Alpes une indéniable tunique de Nessus. Il convient cependant de le lire avec attention puisqu’il passe de l’européisme béat à un euro-réalisme plus acceptable auprès des catégories populaires.

« La force de l’Europe est sans doute d’avoir été perpétuellement traversée par une envie d’ailleurs, une forme de doute existentiel qui nous a poussés à aller toujours plus loin, à nous questionner et à nous remettre sans cesse en cause. Ce besoin de dépassement est pour moi la plus belle forme de l’esprit européen (p. 290). » C’est à tort qu’on attribuerait ces deux phrases à Guillaume Faye. Leur véritable auteur n’est autre que Laurent Wauquiez, le nouveau président du parti libéral-conservateur de droite Les Républicains. Il avait publié au printemps 2014 Europe : il faut tout changer. Cet essai provoqua le mécontentement des centristes de son propre mouvement, en particulier celui de son mentor en politique, Jacques Barrot, longtemps député-maire démocrate-chrétien d’Yssingeaux en Haute-Loire. Après sa sortie sur le « cancer de l’assistanat » en 2011, ce livre constitue pour l’ancien maire du Puy-en-Velay (2008 – 2016) et l’actuel président du conseil régional Auvergne – Rhône-Alpes une indéniable tunique de Nessus. Il convient cependant de le lire avec attention puisqu’il passe de l’européisme béat à un euro-réalisme plus acceptable auprès des catégories populaires.

Laurent Wauquiez avoue volontiers avoir cru à 16 ans que « nous serions cette génération qui accoucherait du fédéralisme européen (p. 9) ». Le projet européen conduit par François Mitterrand, Helmut Kohl et Jacques Delors stimulait son imagination juvénile. « La cause était entendue : les limites nationales étant trop étroites pour enfermer nos rêves de grands espaces, c’est résolument vers l’Europe que nos regards rêveurs se tournaient (p. 9). » Il ne s’agit pas d’une allusion aux grands espaces schmittiens : l’auteur ignore tout de ce penseur majeur du XXe siècle… Ce n’est pas son seul manque. Bien que major à l’agrégation d’histoire, il avoue volontiers ignorer la vie et l’action de Grundtvig (p. 256). Preuve qu’il n’a jamais lu les ouvrages de Jean Mabire. Trois décennies plus tard et après ses expériences d’élu local et de secrétaire d’État porte-parole du gouvernement (2007 – 2008), de secrétaire d’État chargé de l’Emploi (2008 – 2010), de ministre des Affaires européennes (2010 – 2011), et de ministre de l’Enseignement supérieure et de la Recherche (2011 – 2012), son enthousiasme s’étiole et se tiédit. Certes, « les grands desseins politiques ont besoin d’incarnation (p. 27) ». Or, il remarque à juste titre que « l’Europe manque cruellement de grands projets mobilisateurs et fédérateurs (p. 27) ».

Ses critiques font mouche quand il ironise respectivement sur la Commission européenne qualifiée de « tapir qui se regarde le nombril (p. 112) », le Conseil européen de « tribu des Lémuriens (p. 119) » dont « les grandes manœuvres [… en font un] pays des grands fauves (p. 123) », le Parlement européen de « grenouille et […] bœuf (p. 128) » et la Banque centrale européenne de « dernier rempart fédéral (p. 213) ». Il prévient que les bâtiments à Bruxelles – Strasbourg – Francfort – Luxembourg sont cernés par « la meute des lobbies (p. 135) ». À qui la faute ? À la sempiternelle coalition libérale – sociale-démocrate-chrétienne qui monopolise l’eurocratie ?

Refonder politiquement l’Europe ?

Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité des essais signés naguère par Michel Poniatowski, Philippe de Villiers, voire Bruno Mégret (1), avec cette sous-estimation notable des enjeux de puissance. Les manques y sont notables ! Laurent Wauquiez agrémente sa démonstration de nombreuses et parfois savoureuses anecdotes ministérielles. Ainsi, dès qu’il faut aborder les questions européennes, les députés français quittent-ils en masse l’hémicycle… Il déplore « la démission du politique face à l’expertise administrative (p. 121) » et constate que « c’est le politique qui a abandonné Bruxelles et non le fonctionnaire qui a pris la place (p. 123) ». Comment alors redonner aux institutions européennes un sens politique quand celles-ci persévèrent à neutraliser toute action du politique ?

Si les plumitifs le poursuivent de leur vindicte, c’est probablement parce que Laurent Wauquiez défend un « choc des civilisations » et les racines spirituelles de l’Europe. Outre l’humanisme et les Lumières, il se rabat sur l’habituel et paresseux triangle Athènes – Rome – Jérusalem bien qu’il reconnaisse que l’« apport barbare constituera la matrice des futurs États-nations (p. 287) ». À ses yeux, les billets en euro témoignent de l’absence d’identité concrète. « L’identité européenne vue par les institutions actuelles s’y trouve toute entière résumée : une construction artificielle, sans frontière, sans début, sans fin, sans contenu (p. 276). » Il assume pour sa part que « l’Europe a été chrétienne et on se condamne à ne rien comprendre si l’on cherche à tout prix à nier ce pan de notre histoire (p. 284). » En revanche, il ne voit pas Charlemagne en père de l’Europe. « Le véritable enfantement historique de l’Europe est le Moyen Âge. Cette naissance […] est la résultante de deux tendances : l’action du christianisme et l’opposition à l’islam (p. 279). » Il souligne que « notre histoire est une histoire commune, mais c’est l’histoire d’un affrontement entre la civilisation européenne et la civilisation ottomane (p. 168) ». Par conséquent, « historiquement, la Turquie n’a jamais été un pays européen. […] Le combat entre la Sublime Porte et les puissances européennes était un combat à mort pour la suprématie d’une puissance sur l’autre (p. 167) ». Cette logique d’affrontement est plus qu’actuelle avec la nouvelle Turquie du Reis Erdogan qui maintient son inacceptable occupation du Nord de Chypre et son blocus scandaleux envers la vaillante Arménie.

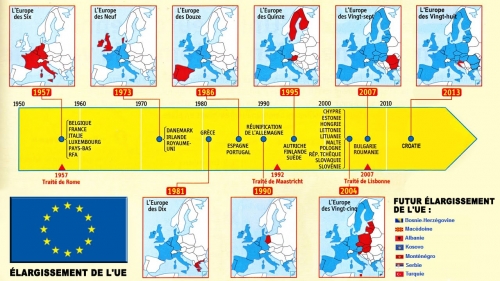

La Turquie ne devrait pas rejoindre l’Union européenne comme d’autres États candidats à l’adhésion tels que « l’Ukraine a vocation à être un pays charnière entre Europe et Russie et doit le rester (p. 88) ». Il rappelle qu’à l’instar d’Emmanuel Macron, Nicolas Sarközy défendait l’élargissement aux États des Balkans, ce que ne veut pas Wauquiez qui rejette, quant à lui, les élargissements récents. Il considère même que « c’est l’élargissement qui a tué l’Europe (p. 293) ».

Pour ce livre, l’auteur entreprend un vibrant « plaidoyer pour une rupture (p. 171) ». Il existe une particularité européenne par rapport à d’autres continents eux aussi européens. « Il y a en Europe une combinaison de facteurs que l’on ne trouve pas en Amérique : l’enracinement dans un paysage (l’architecture, la nature travaillée par l’homme, les frontières); l’enracinement dans des langues et, au final, une recherche permanente d’équilibre (pp. 289 – 290). » C’est quand même à demi-mot que Laurent Wauquiez s’insurge contre une certaine forme du politique correct. « Tétanisés par Maastricht, les pro-européens n’osent plus émettre la moindre critique. Ils ont abdiqué toute forme d’esprit critique (p. 16). » D’après lui, « dénoncer les défaillances de l’Union européenne ne revient pas à se classer automatiquement dans le camp des anti-européens (p. 22) ». Les pro-européens manquent de lucidité critique, ce qui favorise la perdition certaine des institutions de l’Union pseudo-européenne. Il condamne l’idéologie mortifère de la Direction générale de la concurrence sise à Bruxelles. Ses lubies idéologiques ultra-libérales nuisent aux intérêts européens. « La concurrence devrait être un moyen et non une fin en soi (p. 47). » Quant aux normes de plus en plus intrusives et dispendieuses, elles « ne sont pas une dérive, elles sont le mal profond d’une Europe qui faute de faire des grands projets s’ennuie dans des sujets accessoires (p. 34) ». Les instances soi-disant européennes ne sont pas les seuls responsables de cet ennui existentiel. « Les États membres contribuent à cette dérive (p. 33). » Qu’on ne s’étonne pas ensuite que « l’Europe n’arrive plus à dépasser les lobbies et les querelles d’intérêts entre États membres (p. 34) ». En effet, « dans les négociations européennes, chacun met toute sa pugnacité à faire reconnaître tel ou tel particularisme local, qui alimente encore plus le luxe de détail des directives européennes (p. 33) ». L’absence de coordination effective incite les participants à jouer leur propre carte sans s’aviser de la dimension continentale des défis. Par ailleurs, bien qu’impolitique, « l’Europe a une capacité étonnante à se faire des ennemis. L’accès aux aides européennes est ainsi un épouvantable parcours du combattant (p. 25) ». Il regrette par exemple la lenteur d’application du programme Galileo du fait de la nonchalance du commissaire italien de l’époque, Antonio Tajani, « un homme sympathique mais qui a manqué de rigueur et de détermination (p. 29) ». Aujourd’hui, Antonio Tajani préside le Parlement européen et serait le probable candidat Forza Italia de Silvio Berlusconi à la fonction de président du Conseil en cas de victoire aux législatives de mars prochain de la Coalition des droites.

Pour l’euro

Laurent Wauquiez se veut pragmatique. S’il s’oppose à « notre folie libre-échangiste (p. 226) », il aimerait que « l’Europe doit nous permettre de bâtir un patriotisme industriel européen à même de faire face à la Chine et aux États-Unis (p. 53) ». Cela ne l’empêche pas d’approuver la logique libre-échangiste globalitaire de l’OMC. Il paraît ne pas connaître les travaux d’Emmanuel Todd, ni même les écrits du Prix Nobel d’économie Maurice Allais qui était un libéral atypique. Wauquiez aurait tout intérêt à s’en inspirer. Mais il ne le fera pas de crainte de déplaire aux médiats officiels de désinformation.

L’entité soi-disant européenne est une bureaucratie. Soit ! Mais « quand la technocratie prend le pouvoir, ce n’est pas la technocratie qu’il faut blâmer mais le politique (p. 214) ». Comment politiser l’Europe alors que celle-ci est foncièrement impuissante ? La question se fait pressante. Par « un réarmement intellectuel à un moment où l’Europe doit faire face aux défis venus des continents qui se réveillent (p. 279) », écrit-il. Il se doute que « le danger est tout simplement que l’Europe sorte de l’histoire et s’enfonce dans une molle décadence (p. 21) ». Pour Laurent Wauquiez, l’Europe est une nécessité, sinon « ce rendez-vous est sans doute le dernier. […] Différer, attendre, revient à choisir de sortir de l’histoire. Nous sommes dans la position des empires décadents. Nous avons encore la possibilité de choisir notre destin, mais demain il sera trop tard et l’avenir se fera alors sans nous (p. 297) ». Il réclame un changement profond des structures institutionnelles européennes. La France devrait sortir de l’Espace Schengen, retrouver la maîtrise complète de ses frontières, exiger que l’immigration revienne aux États membres et que Paris pratique une politique migratoire fondée sur des quotas ! Dans le même temps, l’Union dite européenne devrait établir des limites géographiques précises à son extension. « Oui, il faut des frontières, oui, il faut des protections et des règles : cela vaut pour l’immigration comme pour l’économie. L’Europe, si elle renonce à défendre son limes, se condamne (p. 252). »

Hostile au sans-frontièrisme, il conspue l’action délétère de la Cour européenne des droits de l’homme et invite les fonctionnaires européens à travailler pour de courtes périodes dans les administrations nationales. Là où son discours ne surprend plus concerne la monnaie unique. Laurent Wauquiez « reste convaincu que renoncer à l’euro serait une folie (p. 195) ». Parlant des États membres de l’Eurolande, il a bien compris que « l’euro les oblige à être ensemble mais la réalité est que leurs divergences restent fortes et ne permettent pas de constituer un véritable affectio societatis européen (p. 181) ». En fait, « la crise de l’euro n’est pas une crise de la dette ou des déficits excessifs. […] La crise de l’euro est avant tout la crise de pays dont les chemins économiques divergeaient de plus en plus et qui n’avaient plus du tout la même compétitivité. Les marchés se sont tout simplement pris à douter qu’il soit possible de tenir la même monnaie entre une Allemagne forte et une Grèce ou une Espagne exsangues sur le plan économique (p. 199) ». Il ignore là encore l’influence néfaste de la Haute Finance cosmopolite. Donc, conclut-il, « l’euro a besoin d’un exécutif fort (p. 217) ». Oui, mais comment ?

Il reste sur ce point d’une grande ambiguïté. « Toute tentation fédéraliste, tout renforcement quel qu’il soit des institutions européennes dans le cadre actuel doit être systématiquement rejeté (pp. 293 – 294). » Il est révélateur qu’il n’évoque qu’une seule fois à la page 187 la notion de subsidiarité. Il pense en outre qu’« il n’y a pas un peuple européen, et croire qu’une démocratie européenne peut naître dans le seul creuset du Parlement européen est une erreur. Il faut européaniser les débats nationaux (p. 139) ». Dommage que les Indo-Européens ne lui disent rien. Il reprend l’antienne de Michel Debré qui craignait que le Parlement européen s’érigeât en assemblée constituante continentale. « Construire l’Europe avec la volonté de tuer la nation est une profonde erreur (p. 285). » À quelle définition de la nation se rapporte-t-il ? La nation au sens de communauté de peuple ethnique ou bien l’État-nation, modèle politique de l’âge moderne ? En se référant ouvertement à la « Confédération européenne » lancée en 1989 – 1990 par François Mitterrand et à une « Europe en cercles concentriques » pensée après d’autres par Édouard Balladur tout en oubliant que celui-ci ne l’envisageait qu’en prélude à une intégration pro-occidentale atlantiste avec l’Amérique du Nord, Laurent Wauquiez soutient une politogenèse européenne à géométrie variable. Dans un scénario de politique-fiction qui envisage avec deux ans d’avance la victoire du Brexit, il relève que « le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne suite à son référendum, mais a contribué à faire évoluer les 27 autres États membres pour qu’ils acceptent une forme plus souple de coopération autour d’un marché commun moins contraignant (p. 191) ». D’où une rupture radicale institutionnelle.

Il reste sur ce point d’une grande ambiguïté. « Toute tentation fédéraliste, tout renforcement quel qu’il soit des institutions européennes dans le cadre actuel doit être systématiquement rejeté (pp. 293 – 294). » Il est révélateur qu’il n’évoque qu’une seule fois à la page 187 la notion de subsidiarité. Il pense en outre qu’« il n’y a pas un peuple européen, et croire qu’une démocratie européenne peut naître dans le seul creuset du Parlement européen est une erreur. Il faut européaniser les débats nationaux (p. 139) ». Dommage que les Indo-Européens ne lui disent rien. Il reprend l’antienne de Michel Debré qui craignait que le Parlement européen s’érigeât en assemblée constituante continentale. « Construire l’Europe avec la volonté de tuer la nation est une profonde erreur (p. 285). » À quelle définition de la nation se rapporte-t-il ? La nation au sens de communauté de peuple ethnique ou bien l’État-nation, modèle politique de l’âge moderne ? En se référant ouvertement à la « Confédération européenne » lancée en 1989 – 1990 par François Mitterrand et à une « Europe en cercles concentriques » pensée après d’autres par Édouard Balladur tout en oubliant que celui-ci ne l’envisageait qu’en prélude à une intégration pro-occidentale atlantiste avec l’Amérique du Nord, Laurent Wauquiez soutient une politogenèse européenne à géométrie variable. Dans un scénario de politique-fiction qui envisage avec deux ans d’avance la victoire du Brexit, il relève que « le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne suite à son référendum, mais a contribué à faire évoluer les 27 autres États membres pour qu’ils acceptent une forme plus souple de coopération autour d’un marché commun moins contraignant (p. 191) ». D’où une rupture radicale institutionnelle.

Un noyau dur « néo-carolingien »

La configuration actuelle à 28 ou 27 laisserait la place à une entente de six États (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas) qui en exclurait volontairement le Luxembourg, ce paradis fiscal au cœur de l’Union. « Le noyau dur à 6 viserait une intégration économique et sociale forte (p. 185). » Il « pourrait s’accompagner d’un budget européen, poursuit encore Wauquiez, qui aurait comme vocation de financer de grands projets en matière de recherche, d’environnement et de développement industriel (p. 186). » On est très loin d’une approche décroissante, ce qui ne surprend pas venant d’un tenant du productivisme débridé. Cette « Union à 6 » serait supervisée par « une Commission restreinte à un petit nombre de personnalités très politiques qui fonctionnerait comme un gouvernement élu par le Parlement (pp. 187 – 188) ». S’il ne s’agit pas là d’une intégration fédéraliste, les mots n’ont aucun sens ! Laurent Wauquiez explique même que « la politique étrangère et la défense sont d’ailleurs toujours parmi les premières politiques mises en commun dans une fédération ou une confédération d’États (p. 92) ». Il n’a pas tort de penser que ce véritable cœur « néo-carolingien » (2) serait plus apte à peser sur les décisions du monde et surtout d’empêcher le déclin de la civilisation européenne. Faut-il pour le moins en diagnostiquer les maux ? « La première défaite, observe-t-il, c’est d’abord une Europe qui a renoncé à être une puissance mondiale. Elle accepte d’être un ventre mou sans énergie et sans muscle. Elle a abandonné toute stratégie et ne cherche plus à faire émerger des champions industriels (pp. 250 – 251) ». L’effacement de l’Europe a été possible par l’influence trouble des Britanniques. Londres imposa la candidature de l’insignifiante Catherine Ashton au poste de haut-représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité « a méthodiquement planifié par son inaction l’enlisement de la politique étrangère de sécurité et de défense (p. 90) ». Un jour, Laurent Wauquiez discute avec son homologue britannique. Quand il lui demande pourquoi avoir choisi cette calamité, le Britannique lui répond qu’« elle est déjà trop compétente pour ce qu’on attend d’elle et de la politique étrangère européenne, c’est-à-dire rien (p. 90) ». Résultat, le projet européen verse dans l’irénisme. « L’Europe a pensé que sa vertu seule lui permettrait de peser alors qu’il lui manquait la force, la menace, les outils d’une diplomatie moins morale mais plus efficace (p. 93). » L’essence de la morale diverge néanmoins de l’essence du politique (3).

La configuration actuelle à 28 ou 27 laisserait la place à une entente de six États (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas) qui en exclurait volontairement le Luxembourg, ce paradis fiscal au cœur de l’Union. « Le noyau dur à 6 viserait une intégration économique et sociale forte (p. 185). » Il « pourrait s’accompagner d’un budget européen, poursuit encore Wauquiez, qui aurait comme vocation de financer de grands projets en matière de recherche, d’environnement et de développement industriel (p. 186). » On est très loin d’une approche décroissante, ce qui ne surprend pas venant d’un tenant du productivisme débridé. Cette « Union à 6 » serait supervisée par « une Commission restreinte à un petit nombre de personnalités très politiques qui fonctionnerait comme un gouvernement élu par le Parlement (pp. 187 – 188) ». S’il ne s’agit pas là d’une intégration fédéraliste, les mots n’ont aucun sens ! Laurent Wauquiez explique même que « la politique étrangère et la défense sont d’ailleurs toujours parmi les premières politiques mises en commun dans une fédération ou une confédération d’États (p. 92) ». Il n’a pas tort de penser que ce véritable cœur « néo-carolingien » (2) serait plus apte à peser sur les décisions du monde et surtout d’empêcher le déclin de la civilisation européenne. Faut-il pour le moins en diagnostiquer les maux ? « La première défaite, observe-t-il, c’est d’abord une Europe qui a renoncé à être une puissance mondiale. Elle accepte d’être un ventre mou sans énergie et sans muscle. Elle a abandonné toute stratégie et ne cherche plus à faire émerger des champions industriels (pp. 250 – 251) ». L’effacement de l’Europe a été possible par l’influence trouble des Britanniques. Londres imposa la candidature de l’insignifiante Catherine Ashton au poste de haut-représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité « a méthodiquement planifié par son inaction l’enlisement de la politique étrangère de sécurité et de défense (p. 90) ». Un jour, Laurent Wauquiez discute avec son homologue britannique. Quand il lui demande pourquoi avoir choisi cette calamité, le Britannique lui répond qu’« elle est déjà trop compétente pour ce qu’on attend d’elle et de la politique étrangère européenne, c’est-à-dire rien (p. 90) ». Résultat, le projet européen verse dans l’irénisme. « L’Europe a pensé que sa vertu seule lui permettrait de peser alors qu’il lui manquait la force, la menace, les outils d’une diplomatie moins morale mais plus efficace (p. 93). » L’essence de la morale diverge néanmoins de l’essence du politique (3).

Autour de ce Noyau dur européen s’organiseraient en espaces concentriques une Zone euro à dix-huit membres, puis un marché commun de libre-échange avec la Grande-Bretagne, la Pologne et les Balkans, et, enfin, une coopération étroite avec la Turquie, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord. Cette vision reste très mondialiste. L’auteur n’envisage aucune alternative crédible. L’une d’elles serait une Union continentale d’ensembles régionaux infra-européens. Au « Noyau néo-carolingien » ou « rhénan » s’associeraient le « Groupe de Visegrad » formellement constitué de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchéquie, de la Slovaquie, de l’Autriche, de la Croatie et de la Slovénie, un « Bloc balkanique » (Grèce, Chypre, Bulgarie, Roumanie), un « Ensemble nordico-scandinave » (États baltes, Finlande, Suède, Danemark) et un « Axe » Lisbonne – Dublin, voire Édimbourg ? C’est à partir de ces regroupements régionaux que pourrait ensuite surgir des institutions communes restreintes à quelques domaines fondamentaux comme la politique étrangère, la macro-économie et la défense à condition, bien sûr, que ce dernier domaine ne soit plus à la remorque de l’Alliance Atlantique. Il est très révélateur que Laurent Wauquiez n’évoque jamais l’OTAN. Son Europe ne s’affranchit pas de l’emprise atlantiste quand on se souvient qu’il fut Young Leader de la French-American Foundation.

Autour de ce Noyau dur européen s’organiseraient en espaces concentriques une Zone euro à dix-huit membres, puis un marché commun de libre-échange avec la Grande-Bretagne, la Pologne et les Balkans, et, enfin, une coopération étroite avec la Turquie, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord. Cette vision reste très mondialiste. L’auteur n’envisage aucune alternative crédible. L’une d’elles serait une Union continentale d’ensembles régionaux infra-européens. Au « Noyau néo-carolingien » ou « rhénan » s’associeraient le « Groupe de Visegrad » formellement constitué de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchéquie, de la Slovaquie, de l’Autriche, de la Croatie et de la Slovénie, un « Bloc balkanique » (Grèce, Chypre, Bulgarie, Roumanie), un « Ensemble nordico-scandinave » (États baltes, Finlande, Suède, Danemark) et un « Axe » Lisbonne – Dublin, voire Édimbourg ? C’est à partir de ces regroupements régionaux que pourrait ensuite surgir des institutions communes restreintes à quelques domaines fondamentaux comme la politique étrangère, la macro-économie et la défense à condition, bien sûr, que ce dernier domaine ne soit plus à la remorque de l’Alliance Atlantique. Il est très révélateur que Laurent Wauquiez n’évoque jamais l’OTAN. Son Europe ne s’affranchit pas de l’emprise atlantiste quand on se souvient qu’il fut Young Leader de la French-American Foundation.

Dès lors, il a beau proclamé que « l’Europe c’est […] faire ensemble des projets que l’on ne peut faire seul, aborder fièrement la concurrence et montrer à la face du monde qu’unis, les Européens ont de l’énergie à revendre, qu’ils forment un continent d’ingénieurs et d’industriels capables de relever tous les défis (p. 39) ». Cela reste de pieuses intentions. Tout son exposé se fonde sur les méthodes viciées de la démocratie bourgeoise libérale représentative et de la sinistre partitocratie.

Étonnante synthèse

Laurent Wauquiez méconnaît les thèses fédéralistes intégrales et non-conformistes. Il semble principalement tirailler entre Jean Monnet et Philippe Seguin. « Les deux sont morts aujourd’hui, et c’est la synthèse de Monnet et Séguin qu’il faut trouver si l’on veut sauver l’Europe (p. 18). » Cette improbable synthèse ne ferait qu’aggraver le mal. Wauquiez affirme que « Monnet et Séguin avaient raison et il faut en quelque sorte les réconcilier (p. 17) ». À la fin de l’ouvrage, il insiste une nouvelle fois sur ces deux sinistres personnages. « La vision de Monnet n’a sans doute jamais été aussi juste ni d’autant d’actualité (p. 293) » tandis que « définitivement, Philippe Séguin avait raison et le chemin suivi depuis maintenant vingt ans est en mauvais chemin (p. 291) ». Se placer sous le patronage à première vue contradictoire de Monnet et de Séguin est osé ! Jean Monnet le mondialiste agissait en faveur de ses amis financiers anglo-saxons. Quant à Philippe Séguin qui prend dorénavant la posture du Commandeur posthume pour une droite libérale-conservatrice bousculée par le « bougisme » macronien, cet ennemi acharné de la Droite de conviction représentait toute la suffisance, l’illusion et l’ineptie de l’État-nation dépassé. Sa prestation pitoyable lors du débat avec François Mitterrand au moment du référendum sur Maastricht en 1992 fut l’un des deux facteurs décisifs (le second était la révélation officielle du cancer de la prostate de Mitterrand) qui firent perdre le « Non » de justesse le camp du non. François Mitterrand n’aurait jamais débattu avec Marie-France Garaud, Philippe de Villiers ou Jean-Marie Le Pen…

Laurent Wauquiez méconnaît les thèses fédéralistes intégrales et non-conformistes. Il semble principalement tirailler entre Jean Monnet et Philippe Seguin. « Les deux sont morts aujourd’hui, et c’est la synthèse de Monnet et Séguin qu’il faut trouver si l’on veut sauver l’Europe (p. 18). » Cette improbable synthèse ne ferait qu’aggraver le mal. Wauquiez affirme que « Monnet et Séguin avaient raison et il faut en quelque sorte les réconcilier (p. 17) ». À la fin de l’ouvrage, il insiste une nouvelle fois sur ces deux sinistres personnages. « La vision de Monnet n’a sans doute jamais été aussi juste ni d’autant d’actualité (p. 293) » tandis que « définitivement, Philippe Séguin avait raison et le chemin suivi depuis maintenant vingt ans est en mauvais chemin (p. 291) ». Se placer sous le patronage à première vue contradictoire de Monnet et de Séguin est osé ! Jean Monnet le mondialiste agissait en faveur de ses amis financiers anglo-saxons. Quant à Philippe Séguin qui prend dorénavant la posture du Commandeur posthume pour une droite libérale-conservatrice bousculée par le « bougisme » macronien, cet ennemi acharné de la Droite de conviction représentait toute la suffisance, l’illusion et l’ineptie de l’État-nation dépassé. Sa prestation pitoyable lors du débat avec François Mitterrand au moment du référendum sur Maastricht en 1992 fut l’un des deux facteurs décisifs (le second était la révélation officielle du cancer de la prostate de Mitterrand) qui firent perdre le « Non » de justesse le camp du non. François Mitterrand n’aurait jamais débattu avec Marie-France Garaud, Philippe de Villiers ou Jean-Marie Le Pen…

Europe : il faut tout changer est un essai qui tente de trouver une voie médiane entre une Union actuelle en dysfonctionnement total et l’option souverainiste. Certaines suggestions paraissent intéressantes, mais Laurent Wauquiez demeure malgré tout un modéré. S’il a les mêmes convictions que Séguin, voire du Chirac de l’« appel de Cochin » (décembre 1978), les droitards sans cesse cocufiés risquent de voir leurs cornes encore plus poussées… Wauquiez devine l’enjeu européen sans s’extraire du train-train politicien. Pas sûr que cet entre-deux de pondération mitigé incite les électeurs de la « France périphérique » à voter pour la liste que soutiendra Wauquiez aux élections européennes de 2019.

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : cf. de Michel Poniatowski, l’excellent L’avenir n’est écrit nulle part, Albin Michel, 1978, et L’Europe ou la mort, Albin Michel, 1984; de Philippe de Villiers, Notre Europe sans Maastricht, Albin Michel, 1992, La Machination d’Amsterdam, Albin Michel, 1998, etc., de Bruno Mégret, La Nouvelle Europe. Pour la France et l’Europe des nations, Éditions nationales, 1998, L’Autre Scénario pour la France et l’Europe, Éditions Cité Liberté, 2006, ou Le Temps du phénix. Récit d’anticipation, Éditions Cité liberté, 2016.

2 : Ce cœur « néo-carolingien » ou « rhénan » s’apparente aux thèses de Marc Rousset développées dans La nouvelle Europe de Charlemagne. Le pari du XXIe siècle (Économica, 1995), préface d’Alain Peyrefitte.

3 : cf. Julien Freund, L’essence du politique, Dalloz, 2003.

• Laurent Wauquiez, Europe : il faut tout changer, Odile Jacob, 2014, 302 p.

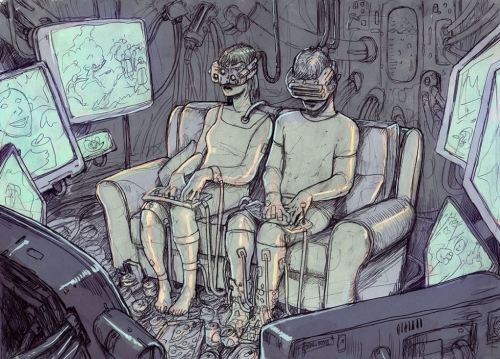

L'émergence d'une nouvelle économie techno-féodale qui distingue les information rich et les information-poor (et certes il ne suffit pas de se connecter sur le réseau pour être information rich) fait les délices des polémistes. Le gourou du management moderne Peter Drucker (photo) dénonce cette société qui fonctionne non plus à deux mais à dix vitesses : « Il y a aujourd'hui une attention démesurée portée aux revenus et à la richesse. Cela détruit l'esprit d'équipe. » Drucker comme le stupide Toffler, qui devraient se rappeler que Dante les mettrait au purgatoire en tant que faux devins, font mine de découvrir que la pure compétition intellectuelle génère encore plus d'inégalités que la compétition physique. C'est bien pour cela que les peuples dont les cultures symboliques sont les plus anciennes se retrouvent leaders de la Nouvelle Économie.

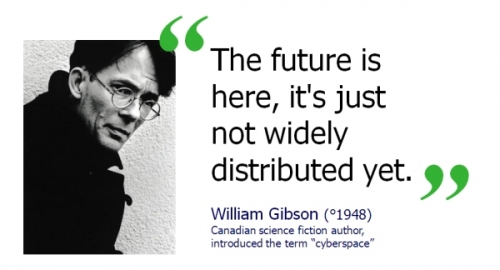

L'émergence d'une nouvelle économie techno-féodale qui distingue les information rich et les information-poor (et certes il ne suffit pas de se connecter sur le réseau pour être information rich) fait les délices des polémistes. Le gourou du management moderne Peter Drucker (photo) dénonce cette société qui fonctionne non plus à deux mais à dix vitesses : « Il y a aujourd'hui une attention démesurée portée aux revenus et à la richesse. Cela détruit l'esprit d'équipe. » Drucker comme le stupide Toffler, qui devraient se rappeler que Dante les mettrait au purgatoire en tant que faux devins, font mine de découvrir que la pure compétition intellectuelle génère encore plus d'inégalités que la compétition physique. C'est bien pour cela que les peuples dont les cultures symboliques sont les plus anciennes se retrouvent leaders de la Nouvelle Économie. William Gibson, l'inventeur du cyberspace, imaginait en 1983 une société duale gouvernée par l'aristocratie des cyber-cowboys naviguant dans les sphères virtuelles. La plèbe des non-connectés était désignée comme la viande. Elle relève de l'ancienne économie et de la vie ordinaire dénoncée par les ésotéristes. La nouvelle élite vit entre deux jets et deux espaces virtuels, elle décide de la consommation de tous, ayant une fois pour toutes assuré le consommateur qu'il n'a jamais été aussi libre ou si responsable. Dans une interview diffusée sur le Net, Gibson, qui est engagé à gauche et se bat pour un Internet libertaire, dénonce d'ailleurs la transformation de l'Amérique en dystopie (deux millions de prisonniers, quarante millions de travailleurs non assurés...).

William Gibson, l'inventeur du cyberspace, imaginait en 1983 une société duale gouvernée par l'aristocratie des cyber-cowboys naviguant dans les sphères virtuelles. La plèbe des non-connectés était désignée comme la viande. Elle relève de l'ancienne économie et de la vie ordinaire dénoncée par les ésotéristes. La nouvelle élite vit entre deux jets et deux espaces virtuels, elle décide de la consommation de tous, ayant une fois pour toutes assuré le consommateur qu'il n'a jamais été aussi libre ou si responsable. Dans une interview diffusée sur le Net, Gibson, qui est engagé à gauche et se bat pour un Internet libertaire, dénonce d'ailleurs la transformation de l'Amérique en dystopie (deux millions de prisonniers, quarante millions de travailleurs non assurés...). Les rois de l'algorithme vont détrôner les rois du pétrole. Les malchanceux ont un internaute fameux, Bill Lessard (photo), qui dénonce cette nouvelle pauvreté de la nouvelle économie. Lessard évoque cinq millions de techno-serfs dans la Nouvelle Économie, qui sont à Steve Case ce que le nettoyeur de pare-brise de Bogota est au patron de la General Motors. Dans la pyramide sociale de Lessard, qui rappelle celle du film Blade Runner (le roi de la biomécanique trône au sommet pendant que les miséreux s'entassent dans les rues), on retrouve les « éboueurs » qui entretiennent les machines, les travailleurs sociaux ou webmasters, les « codeurs » ou chauffeurs de taxi, les cow-boys ou truands de casino, les chercheurs d'or ou gigolos, les chefs de projet ou cuisiniers, les prêtres ou fous inspirés, les robots ou ingénieurs, enfin les requins des affaires. Seuls les quatre derniers groupes sont privilégiés. Le rêve futuriste de la science-fiction est plus archaïque que jamais. Et il est en train de se réaliser, à coups de bulle financière et de fusions ...

Les rois de l'algorithme vont détrôner les rois du pétrole. Les malchanceux ont un internaute fameux, Bill Lessard (photo), qui dénonce cette nouvelle pauvreté de la nouvelle économie. Lessard évoque cinq millions de techno-serfs dans la Nouvelle Économie, qui sont à Steve Case ce que le nettoyeur de pare-brise de Bogota est au patron de la General Motors. Dans la pyramide sociale de Lessard, qui rappelle celle du film Blade Runner (le roi de la biomécanique trône au sommet pendant que les miséreux s'entassent dans les rues), on retrouve les « éboueurs » qui entretiennent les machines, les travailleurs sociaux ou webmasters, les « codeurs » ou chauffeurs de taxi, les cow-boys ou truands de casino, les chercheurs d'or ou gigolos, les chefs de projet ou cuisiniers, les prêtres ou fous inspirés, les robots ou ingénieurs, enfin les requins des affaires. Seuls les quatre derniers groupes sont privilégiés. Le rêve futuriste de la science-fiction est plus archaïque que jamais. Et il est en train de se réaliser, à coups de bulle financière et de fusions ...

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Il ne faut pas sous-estimer les points sur lesquels les deux économies pourraient dès maintenant coopérer, si les circonstances politiques le permettaient. La Russie représente un vaste marché de consommation, que les industries russes peineront à satisfaire, faute de financements et de produits adaptés. Son vaste continent, notamment au delà du cercle polaire, est assez grand pour accueillir des investisseurs japonais. Ceux-ci diminueraient la dépendance actuelle à l'égard de la Chine. En contrepartie, la Russie pourrait fournir des matières premières et de l'énergie dont le Japon manque cruellement. Ses industries militaires qui sont extrêmement compétitives et modernes, pourraient intéresser Tokyo au cas où celui-ci déciderait de se constituer une défense indépendante des forces américaines et de leurs matériels.

Il ne faut pas sous-estimer les points sur lesquels les deux économies pourraient dès maintenant coopérer, si les circonstances politiques le permettaient. La Russie représente un vaste marché de consommation, que les industries russes peineront à satisfaire, faute de financements et de produits adaptés. Son vaste continent, notamment au delà du cercle polaire, est assez grand pour accueillir des investisseurs japonais. Ceux-ci diminueraient la dépendance actuelle à l'égard de la Chine. En contrepartie, la Russie pourrait fournir des matières premières et de l'énergie dont le Japon manque cruellement. Ses industries militaires qui sont extrêmement compétitives et modernes, pourraient intéresser Tokyo au cas où celui-ci déciderait de se constituer une défense indépendante des forces américaines et de leurs matériels.

C'est

C'est

Le tableau émouvant des Guerres de Vendée que brosse

Le tableau émouvant des Guerres de Vendée que brosse  Les Bretons, insulaires délogés de Grande-Bretagne, n'ont jamais su trouver leur centre. Constitués en royaume à la faveur des incursions des Vikings, ils redeviennent bientôt un duché, disputé entre les Plantagenets et les Capétiens, lesquels l'emporteront. L'annexion sera consacrée par le double mariage de la duchesse Anne avec Louis XII et ensuite Charles VIII et par celui de leur fille Claude avec François Ier. Depuis, la France leur promet l'unité et l'indépendance et, en fait, elle les divise. Dès 1781, les persécutions religieuses et les levées de soldats provoquent résistance et révoltes, dont celle de Jean Cottereau, dit Jean Chouan. En 1796, malgré le génocide de la Vendée, on estime à 50.000 le nombre des Chouans. Ils forment des compagnies, avec des capitaines élus, parfois des généraux comme Cadoudal. Les discordes sont fréquentes. Les républicains les qualifient de Brigands, ce qui n'est pas toujours immérité, car le général Rossignol a l'idée de créer des faux Chouans chargés de discréditer les vrais en commettant les pires exactions. Après la chute de Robespierre, des contacts sont pris pour conclure une paix qu'une minorité seulement signe. Les autres proclaméés en état d'arrestation, le conflit reprend. Hoche, qui a succédé à Rossignol, obtient une reddition. Les Chouans, jouant le jeu, gagnent les élections de 1797, qui sont alors confisquées : la République ne survit que par les armes, la forfaiture et la dictature. En 1799, la Loi des otages; qui présume les parents complices, relance l'insurrection. Nantes et Le Mans sont prises et les prisonniers libérés. Mais, en novembre, Bonaparte prend le pouvoir et propose l'amnistie contre la reddition. Certains chefs l'acceptent, d'autres refusent, dont Cadoudal qui bat les armées d'Harty, mais se résigne à signer la paix. Son entrevue avec Bonaparte ayant été un échec, il projette de l'enlever pour le livrer aux Anglais. Trahi, il est arrêté par Fouché et exécuté. En 1830, quand la révolution bourgeoise met Louis-Philippe à la place de Charles X, la bru de celui-ci, la duchesse de Berry, tente de réveiller la chouannerie et est arrêtée. En 1892, l'encyclique de Léon XIII, qui prône le ralliement à la République, désarme le clergé et les monarchistes. A l'imitation des Gallois, les Bretons créent en 1900 le Gorsedd ou assemblée des druides.

Les Bretons, insulaires délogés de Grande-Bretagne, n'ont jamais su trouver leur centre. Constitués en royaume à la faveur des incursions des Vikings, ils redeviennent bientôt un duché, disputé entre les Plantagenets et les Capétiens, lesquels l'emporteront. L'annexion sera consacrée par le double mariage de la duchesse Anne avec Louis XII et ensuite Charles VIII et par celui de leur fille Claude avec François Ier. Depuis, la France leur promet l'unité et l'indépendance et, en fait, elle les divise. Dès 1781, les persécutions religieuses et les levées de soldats provoquent résistance et révoltes, dont celle de Jean Cottereau, dit Jean Chouan. En 1796, malgré le génocide de la Vendée, on estime à 50.000 le nombre des Chouans. Ils forment des compagnies, avec des capitaines élus, parfois des généraux comme Cadoudal. Les discordes sont fréquentes. Les républicains les qualifient de Brigands, ce qui n'est pas toujours immérité, car le général Rossignol a l'idée de créer des faux Chouans chargés de discréditer les vrais en commettant les pires exactions. Après la chute de Robespierre, des contacts sont pris pour conclure une paix qu'une minorité seulement signe. Les autres proclaméés en état d'arrestation, le conflit reprend. Hoche, qui a succédé à Rossignol, obtient une reddition. Les Chouans, jouant le jeu, gagnent les élections de 1797, qui sont alors confisquées : la République ne survit que par les armes, la forfaiture et la dictature. En 1799, la Loi des otages; qui présume les parents complices, relance l'insurrection. Nantes et Le Mans sont prises et les prisonniers libérés. Mais, en novembre, Bonaparte prend le pouvoir et propose l'amnistie contre la reddition. Certains chefs l'acceptent, d'autres refusent, dont Cadoudal qui bat les armées d'Harty, mais se résigne à signer la paix. Son entrevue avec Bonaparte ayant été un échec, il projette de l'enlever pour le livrer aux Anglais. Trahi, il est arrêté par Fouché et exécuté. En 1830, quand la révolution bourgeoise met Louis-Philippe à la place de Charles X, la bru de celui-ci, la duchesse de Berry, tente de réveiller la chouannerie et est arrêtée. En 1892, l'encyclique de Léon XIII, qui prône le ralliement à la République, désarme le clergé et les monarchistes. A l'imitation des Gallois, les Bretons créent en 1900 le Gorsedd ou assemblée des druides.  Après la Grande Guerre, une jeune garde identitaire, qui se définit 'na ru na gwen' (ni rouge ni blanc), se constitue autour du journal Breizh Atao. Un parti autonomiste fédéraliste ayant été lancé sans succès, le Parti National Breton, plus radical, est créé en 1931. En 1932, Célestin Laîné dynamite la statue de la Reine Anne (représentée à genoux aux pieds de Charles VIII). Le PNB est dissous et Laîné et Mordrel sont condamnés. En 1939, ils s'opposent à ce que la France apporte une aide à la Pologne. Laîné s'évade et Mordrel et Debauvais (qui défend « un national-socialisme breton ») sont condamnés à mort. Bien que s'évanouisse le rêve d'une indépendance concédée par l'Allemagne victorieuse, Laîné crée les groupes de combat Bagadou Stourm, qui deviendront le Brezen Perrot, après l'assassinat par les communistes de l'Abbé Perrot. Après la guerre, le combat prend une forme culturelle, avec des réussites, comme celle de la musique, et des échecs, comme celui de la langue. L'épuration consacre la domination de la gauche et fera de la Bretagne une terre d'élection du PS.

Après la Grande Guerre, une jeune garde identitaire, qui se définit 'na ru na gwen' (ni rouge ni blanc), se constitue autour du journal Breizh Atao. Un parti autonomiste fédéraliste ayant été lancé sans succès, le Parti National Breton, plus radical, est créé en 1931. En 1932, Célestin Laîné dynamite la statue de la Reine Anne (représentée à genoux aux pieds de Charles VIII). Le PNB est dissous et Laîné et Mordrel sont condamnés. En 1939, ils s'opposent à ce que la France apporte une aide à la Pologne. Laîné s'évade et Mordrel et Debauvais (qui défend « un national-socialisme breton ») sont condamnés à mort. Bien que s'évanouisse le rêve d'une indépendance concédée par l'Allemagne victorieuse, Laîné crée les groupes de combat Bagadou Stourm, qui deviendront le Brezen Perrot, après l'assassinat par les communistes de l'Abbé Perrot. Après la guerre, le combat prend une forme culturelle, avec des réussites, comme celle de la musique, et des échecs, comme celui de la langue. L'épuration consacre la domination de la gauche et fera de la Bretagne une terre d'élection du PS. Pour l'Alsacien

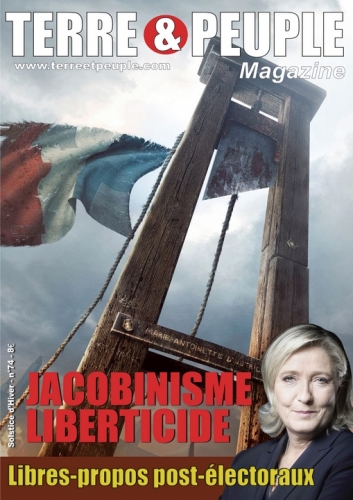

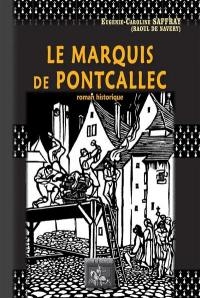

Pour l'Alsacien  A la mort de Louis XIV, les guerres à répétition ayant mis les finances à sec, les Etats de Bretagne se sont estimés injustement pressurés et le parlement a refusé d'enregistrer l'édit de perception. Le Régent fait alors exiler 73 délégués rebelles et accroît certains droits au mépris du Traité d'union. Le Parlement de Bretagne interdit la levée et vote des remontrances. Une Association patriotique bretonne mobilise plusieurs centaines de personnes et le marquis de Pontcallec réunit une petite troupe armée qui met en fuite les soldats chargés de la collecte. Le Régent répond par une armée de 15.000 hommes. Pontcallec, arrêté et promptement décapité, devient très populaire. Le jacobinisme ne fera que reprendre, avec une violence inouie, l'éradication des identités et libertés des provinces. Il les découpe en départements et, pour uniformiser les pensées, épouse la thèse de l'abbé Grégoire d'universaliser la langue française. Contre ce système à tuer les peuples, des hommes se sont levés. Francis Arzalier (Les régions du déshonneur, 2014) s'en désole: "La Corse, l'Alsace, la Bretagne prétendent exister: on n'en a jamais fini avec les volontés identitaires toujours renouvelées." Les Corses, avec Pascal Paoli, chassèrent les Génois en 1755 et établirent une république démocratique. La brutale conquête française verra dans les résistants des 'brigands' et, quand l'insurrection renaît avec la révolution, la République française ignorera la volonté populaire. Avant la guerre, l'identité corse s'exprimait dans la revue A Muvra, très lue jusque dans les villages. Saisie en 1938 et objet de poursuites, elle cesse de paraître en 1939. En 1946, les procès intentés aux autonomistes se traduisent par de lourdes peines, malgré l'inanité des accusations de collaboration. Les Alsaciens ont connu des sorts similaires, eux dont l'identité se trouve écartelée entre la France et l'Allemagne, ils sont pour la plupart attaché au bilinguisme que la France refuse. C'est le cas de Karl Roos, un médecin, qui fonde le Parti de l'indépendance et qui, accusé d'intelligence avec l'ennemi, sera fusillé en février 1940. Chez les Bretons, Olier Mordrel et Morvan Marchal animent le Parti autonomiste breton, lequel en 1927 invite à son congrès des délégations alsacienne, corse et flamands. Cela déclenche la répression, en particulier contre les Alsaciens: quinze condamnés dont deux viennent d'être élus député. En réaction, le courant séparatiste va s'affirmer d'élection en élection: ce n'est qu'un début, continuons le combat.

A la mort de Louis XIV, les guerres à répétition ayant mis les finances à sec, les Etats de Bretagne se sont estimés injustement pressurés et le parlement a refusé d'enregistrer l'édit de perception. Le Régent fait alors exiler 73 délégués rebelles et accroît certains droits au mépris du Traité d'union. Le Parlement de Bretagne interdit la levée et vote des remontrances. Une Association patriotique bretonne mobilise plusieurs centaines de personnes et le marquis de Pontcallec réunit une petite troupe armée qui met en fuite les soldats chargés de la collecte. Le Régent répond par une armée de 15.000 hommes. Pontcallec, arrêté et promptement décapité, devient très populaire. Le jacobinisme ne fera que reprendre, avec une violence inouie, l'éradication des identités et libertés des provinces. Il les découpe en départements et, pour uniformiser les pensées, épouse la thèse de l'abbé Grégoire d'universaliser la langue française. Contre ce système à tuer les peuples, des hommes se sont levés. Francis Arzalier (Les régions du déshonneur, 2014) s'en désole: "La Corse, l'Alsace, la Bretagne prétendent exister: on n'en a jamais fini avec les volontés identitaires toujours renouvelées." Les Corses, avec Pascal Paoli, chassèrent les Génois en 1755 et établirent une république démocratique. La brutale conquête française verra dans les résistants des 'brigands' et, quand l'insurrection renaît avec la révolution, la République française ignorera la volonté populaire. Avant la guerre, l'identité corse s'exprimait dans la revue A Muvra, très lue jusque dans les villages. Saisie en 1938 et objet de poursuites, elle cesse de paraître en 1939. En 1946, les procès intentés aux autonomistes se traduisent par de lourdes peines, malgré l'inanité des accusations de collaboration. Les Alsaciens ont connu des sorts similaires, eux dont l'identité se trouve écartelée entre la France et l'Allemagne, ils sont pour la plupart attaché au bilinguisme que la France refuse. C'est le cas de Karl Roos, un médecin, qui fonde le Parti de l'indépendance et qui, accusé d'intelligence avec l'ennemi, sera fusillé en février 1940. Chez les Bretons, Olier Mordrel et Morvan Marchal animent le Parti autonomiste breton, lequel en 1927 invite à son congrès des délégations alsacienne, corse et flamands. Cela déclenche la répression, en particulier contre les Alsaciens: quinze condamnés dont deux viennent d'être élus député. En réaction, le courant séparatiste va s'affirmer d'élection en élection: ce n'est qu'un début, continuons le combat.