samedi, 05 octobre 2013

Qual è il vero significato delle «Favola delle api» di Bernard Mandeville?

di Francesco Lamendola

Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]

Il successo, la ricchezza, la potenza degli individui e delle nazioni, si possono ottenere con la pratica intransigente della virtù; oppure l’egoismo, l’inganno e la violenza sono gli ingredienti necessari per raggiungerle e conservarle?

Il successo, la ricchezza, la potenza degli individui e delle nazioni, si possono ottenere con la pratica intransigente della virtù; oppure l’egoismo, l’inganno e la violenza sono gli ingredienti necessari per raggiungerle e conservarle?

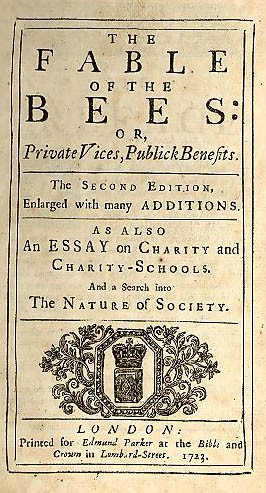

Bella domanda; domanda impertinente. E impertinente, infatti - anzi, sommamente impertinente, per non dire irritante - è «La favola delle api» di Bernard Mandeville (1670-1733), un medico di origine olandese trasferitosi in Inghilterra, che trasse la sua opera filosofica più famosa da quella che era, in origine, una poesia: «The Grumbling Hive: or, Knaves Turn’d Honest», che, dopo un processo di gestazione e rielaborazione durato quasi cinque lustri, vide infine la luce a Londra, nel 1729, con il titolo definitivo di «The Fable of the Bees: or, Private Vices, Public Benefits».

Per farsi un’idea della spregiudicatezza del tono adottato dall’Autore, basterà riportare qui la conclusione (da: B. Mandeville, «La favola delle api», traduzione dall’inglese di Maria Goretti, Firenze, Casa Editrice Felice Le Monnier, 1969, XXXI, vv. 409-433, pp. 54-55):

«Lasciate, quindi, le lamentele! Soltanto gli sciocchi si sforzano di fare del grande alveare del mondo un alveare onesto. Godere delle gioie della terra, essere rinomati nella guerra, e ancora vivere in pace, sena grandi vizi è soltanto utopia vana, esistente solo nell’immaginazione. È necessario che la frode, il lusso e la vanità sussistano, se noi vogliamo averne in benefici: allo stesso modo la fame è certo un terribile tormento, ma come digerire e prosperare senza di essa? Non dobbiamo il vino alla vigna, magra, brutta, contorta? La stessa, se i polloni sono lasciati stare, soffoca altre piante e diviene solo legna da bruciare; ma se i rami sono pareggiati e tagliati, subito diviene fecondo e ci dà la benedizione del suo nobile frutto: allo stesso modo il vizio risulta beneficio, purché sia rattenuto e nettato del superfluo dalla Giustizia; anzi, qualora un popolo voglia essere grande, il vizio è necessario in uno Stato come la fame è necessaria per obbligarci a mangiare. La sua pura virtù non può rendere mai una nazione celebre e gloriosa; coloro che vorrebbero far rivivere l’età dell’oro debbono accettare con la virtù il cibo dei porci.»

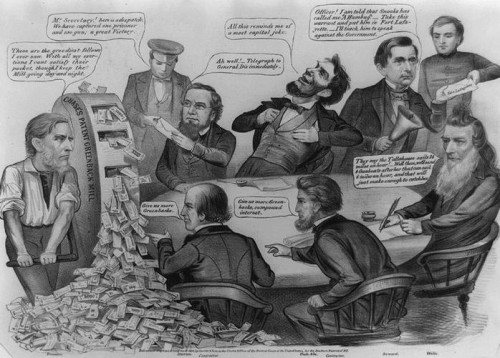

Ce n’è abbastanza per mettere tremendamente a disagio il lettore, tanto più se questi appartiene alla specie degli ipocriti, abituati a predicare bene e razzolare male, ma niente affatto disposti a vedersi smascherati così brutalmente dal primo venuto; e Dio sa se, nella Londra e nell’Inghilterra dei primi decenni del Settecento, in piena espansione commerciale e finanziaria, e già in procinto di varare, con mezzo secolo di anticipo sul resto del continente, la propria rivoluzione industriale, una tale specie umana non era ampiamente diffusa e generosamente rappresentata sia nella società civile, che nelle istituzioni e nel Parlamento.

Mai come in questo caso, infatti, per comprendere il senso di uno scritto filosofico – che pure ci sottopone una questione di portata universale – è necessario contestualizzarlo: perché si rischierebbe di non comprendere i veri termini della questione, o, peggio, di fraintenderli completamente, se non si tenesse presente a quale genere di pubblico aveva l’ardire di rivolgersi il suo autore; vale a dire, quale razza di farisei ipocriti aveva deciso di prendere di mira e di sferzare senza troppi complimenti.

Un Paese in piena espansione, dunque; un Paese che si stava giocando, e che stava vincendo, niente meno che la grande partita per il controllo dei traffici internazionali, forte della marina più agguerrita e numerosa del mondo; un Paese governato con un singolare miscuglio d’intraprendenza, audacia, fortuna e assoluta mancanza di scrupoli, unite a una buona dose d’improntitudine; le cui banche stavano allungando i loro tentacoli sul mondo, le cui navi stavano saccheggiando le materie prime dei cinque continenti, le cui merci ad alto costo stavano invadendo i mercati del globo terracqueo, e le cui dottrine politiche liberali e costituzionali si stavano diffondendo con pari successo, magari al rombo dei cannoni, e preparavano il terreno per potersi poi imporre, con la calma, ma con piglio sicuro, uno dopo l’altro in tutti i Paesi del mondo, presentando sé stesso come modello inarrivabile di benessere, di progresso, di civiltà.

Ma ci piace dare la parola al filosofo Emanuele Riverso, abbastanza recentemente scomparso, per la chiarezza e la lucidità del quadro che sa tratteggiare sia della società inglese, sia del modo in cui fu accolto il capolavoro di Mandeville (da: E. Riverso, «Forme culturali e paradigmi umani. Le tappe del pensiero filosofico e pedagogico nella cultura occidentale», Roma, Edizioni Borla, 1988, vol. 2, pp. 304-305):

«L’opera suscitò un putiferio, perché fu accusata di essere una esaltazione o descrizione cinica del vizio. In realtà essa lacerava quel velo di autocompiacimento»e di auto-approvazione morale che gli scrittori dotti, i pubblicisti politici e gli autori di orientamento religioso distendevano sulla società del tempo, creando la buona coscienza in quanti spregiudicatamente si dedicavano alle speculazioni ed agli affari, sconvolgendo le antiche strutture rurali, urbane, produttive, commerciali e morali e creando masse di diseredati, di frustrati, di angosciati, che si addensavano intorno ai centri urbani e presso i nuovi centri minerari e industriali.

Mandeville volle soltanto spiegare che l’enorme prosperità globale dell’Inghilterra del tempo non poteva essere considerata come un premio o la conseguenza di una benedizione divina (secondo la tesi puritana e calvinista in genere che faceva della prosperità materiale un segno di benedizione e di predestinazione), ma nasceva dal cumulo e dall’interazione di attività e intenzioni individuali che, singolarmente prese, e dal punto di vista cristiano,non potevano essere considerate altro che vizi: i vizi privati (avidità, egoismo, spregiudicatezza, avarizia, lussuria) nel contesto libertario dell’Inghilterra dell’epoca, davano luogo a un dinamismo globale, che nel suo insieme produceva ricchezza e prosperità. Era una tesi realistica, l’esame realistico di una società che, al di sotto delle dichiarazioni ufficiali conformi ai valori cristiani, si andava adattando a valori nuovi di profitto, di ricchezza, di dominio e di prestigio economico. Non era meglio esaminare il fatto sociale per quello che realmente era anziché utilizzare finzioni ed ipotesi normative? Non era meglio tener conto delle reali intenzioni delle persone, quando si doveva procedere a iniziative pubbliche, e mettere da parte le ipocrisie, per ordinare in modo più efficace le azioni di governo?

Scrittori, ecclesiastici, moralisti e letterati reagirono violentemente allo scritto di Mandeville, accusandolo di essere un difensore del vizio. Uno di loro, John Dennis, disse di lui che “il vizio e la lussuria hanno trovato un campione e difensore che mai prima avevano trovato; un altro, William Law, disse che l’intento di Mandeville era quello di “liberare l’uomo dalla SAGACIA dei moralisti dal dominio della virtù e ricollocarlo nei diritti e privilegi della brutalità; di richiamarlo dalle vertiginose altezze della dignità razionale e della rassomiglianza con gli Angeli, per farlo andare nell’erba o a rotolarsi nel fango” (in “Remarks upon a Late Book, entituled, The Fable of the Bees, London 1726, p. 6).

Come si presenta oggi, l’opera di Mandeville, che è una delle più significative della storia del pensiero del settecento, comprende una prefazione, una composizione poetica in trenta strofe intitolata “L’alveare brontolone” o “Gli schiavi divenuti onesti”, in cui descrive la vita inglese del settecento con le assurdità, le angosce, gli sconvolgimenti, gli egoismi, la spietatezza tipici del tempo in cui andavano maturando le condizioni per la prima rivoluzione industriale. Segue una breve Introduzione ed una “Ricerca sulla natura della società”. La sua conclusione era che “né le qualità amichevoli e gli affetti gentili che sono naturali agli uomini, né le virtù reali che egli è capace di acquisire mediante la ragione e l’abnegazione, sono il fondamento della società; ma ciò che chiamiamo Male in questo mondo, tanto morale che naturale, è il grande principio che ci rende creature sociali, la solida base, la vita ed il sostegno di tutti i commerci e le attività senza eccezione: è lì che dobbiamo cercar la vera origine di tutte le arti e le scienze e nel momento in ci il Male cessa, la società so deve impoverite, se non dissolversi” (Mandeville, “The Fable of the Bees”, Pelican 1970, p. 370).»

Ammirevole franchezza, dunque; alla quale non ci sentiamo di aggiungere se non che il trionfo del male nelle attività economiche non è una condizione fatale e necessaria, ma il risultato di un certo modello di economia (e di politica): perché una cosa è, ad esempio, una organizzazione economica, giuridica e sociale che, come quella medievale e pre-moderna, proibisce o scoraggia l’usura e che fonda, con il Banco dei Paschi di Siena, la prima banca non speculativa del mondo; e un’altra cosa, e ben diversa, è una organizzazione economica, giuridica e sociale, come quella del nascente capitalismo inglese, che innalza la più spietata concorrenza al rango di legge ineluttabile e universale, che indica il profitto quale unico criterio di misura della bontà di una determinata iniziativa, che fonda la prima grande banca speculativa del mondo.

Insomma: non è un fatto di natura che lo sviluppo dell’economia si fondi sull’egoismo, sulla brutalità, sul cinismo: non qualunque tipo di economia porta a tali esiti, o non nella stessa misura; si tratta, invece, di una caratteristica specifica di un determinati modello di economia, quello basato sullo strapotere finanziario, sulla massimizzazione dei profitti ad ogni costo, sulla riduzione e la degradazione dell’uomo e del lavoro in una merce come qualunque altra. E non è certo un caso se, mezzo secolo dopo che era apparso lo “scandaloso” apologo di Mandeville, l’economista Adam Smith avrebbe teorizzato che dalla somma degli egoismi individuali discende, misteriosamente, anche la prosperità collettiva; e avrebbe tirato in ballo, con pochissimo rigore logico, una non meglio specificata “mano invisibile” per illustrare tale concetto. Perché nella cultura inglese, e specialmente in quella di matrice calvinista, è sempre stata vivissimo il bisogno di drappeggiare il nudo e crudo perseguimento dell’interesse individuale, squisitamente egoistico, di belle formule miranti a dimostrare che non c’è alcuna contraddizione con l’esigenza del bene comune. Non aveva John Locke posto la proprietà privata fra i diritti NATURALI dell’uomo? Ogni azione egoistica dell’individuo, purché questi sia formalmente timorato di Dio (il Dio dei puritani), trova sempre la sua giustificazione e perfino la sua glorificazione, in nome del progresso e del benessere collettivi. Così, ad esempio, gli “Highlanders” scozzesi, e con loro gli ultimi giacobiti, venivano massacrati fino all’ultimo sangue, perché anche le aree più “arretrate” delle Isole Britanniche si aprissero agli incomparabili vantaggi della modernità, del commercio e dell’industria; così i Pellerossa del Nord America venivano irretiti in trattati menzogneri, ingannati e, infine, braccati come bestie feroci, a maggior gloria dei Padri pellegrini e del manifesto destino civilizzatore dei coloni britannici.

La cultura nordamericana ha ereditato in pieno questa tendenza all’autocompiacimento ipocrita e non ha saputo nemmeno sbarazzarsi dell’ormai logoro paravento religioso: basta ascoltare il discorso di insediamento di un qualsiasi presidente degli Stati Uniti; basta udire le invocazioni a Dio affinché benedica l’America, nel momento in cui essa si appresta a perpetrare delle ingiustificabili guerre di aggressione, con la scusa di voler diffondere la democrazia e la libertà di commercio (cioè la libertà d’imporre un commercio ineguale, a tutto svantaggio degli altri), per udire la stesa nota falsa e stridente, per avvertire immediatamente la stessa sfacciata ipocrisia che si nascondeva dietro i bei discorsi di un William Pitt il Vecchio durante la guerra dei Sette Anni.

Non la sfrontatezza di Mandeville nel celebrare il vizio, dunque, ma la sua aspra sincerità nel mostrare «di lacrime grondi e di che sangue» la formula del successo economico e politico, è la cifra giusta per comprendere la «Favola delle api»; anche se permane – perché negarlo? – una vaga sensazione di ambiguità circa le sue reali intenzioni. Così come ci si è chiesti, infatti, sino a che punto George Berkeley aborrisca da quel libero pensiero che aggredisce con argomenti così pericolosamente simili a quelli dei suoi avversari, ci si può chiedere - e la domanda non è indiscreta - fino a che punto Mandeville abbia voluto davvero indossare i panni severi del moralista. Tuttavia, perché fare il processo alle intenzioni? È più importante che almeno una voce, nell’Inghilterra del XVIII secolo, abbia avuto la franchezza di scoprire gli altarini d’una classe dirigente cinica e falsa...

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

00:05 Publié dans Economie, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fable des abeilles, mandeville, philosophie, économie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 24 septembre 2013

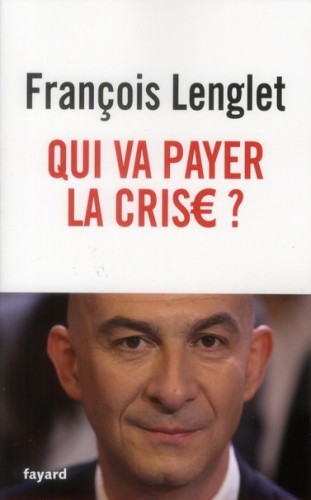

Dette abyssale : pourquoi ?

Dette abyssale : pourquoi ? Que risque-t-il de se passer ?

par Guillaume Faye

Ex: http://www.gfaye.com

La dette souveraine française va bientôt atteindre les 2000 milliards d’euros, c’est-à-dire 95,1% du PIB fin 2014, soit 30.000 € par Français. Bombe à retardement. Il y a dix ans, elle atteignait 1.000 milliards et l’on criait déjà à la catastrophe. Mais personne n’a rien fait. Depuis 1974 ( !) aucun budget n’a été en équilibre : tous déficitaires. Les multiples rapports, comme ceux de la Cour des Comptes, ont tous été jetés au panier. Chaque année, il faut rembourser 50 milliards d’euros d’intérêts, deuxième budget de l’État.

Mais pourquoi s’endette-t-on ? Certainement pas pour investir (et donc pouvoir rembourser par les gains escomptés) (1), mais pour les raisons suivantes : A) Payer une fonction publique pléthorique et surnuméraire, qui ne cesse d’enfler. B) Régler les prestations sociales d’un État Providence qui suit (droite et gauche confondues) les préceptes absurdes du collectivisme (2). Parmi ces prestations, on note les allocations chômage les plus généreuses au monde qui, paradoxalement, provoquent l’accroissement du chômage et dissuadent les embauches ; le coût croissant des allocations aux immigrés d’origine et aux étrangers les plus divers, y compris clandestins et fraudeurs (type AME), pris en charge comme nulle part ailleurs au monde ; l’absurdité totale des emplois aidés – pour les mêmes populations – qui ne créent aucune valeur ajoutée. C) L’endettement sert aussi à payer les intérêts de la dette ! Absurdité économique totale, qui ne choque pas la cervelle de nos énarques. On creuse un trou pour en boucher (sans succès d’ailleurs) un autre.(3)

L’Allemagne, elle, a rééquilibré son budget et voit décroître sa dette. Elle mène une politique d’austérité d’expansion, incompréhensible pour les dirigeants français, incapables d’envisager le moindre effort et abonnés au déni de réalité. Et, contrairement à une certaine propagande, pas du tout au prix d’une paupérisation de la société par rapport à la France. Je parlerai du cas de l’Allemagne dans un prochain article. Maintenant, quels risques majeurs font courir à la France cet endettement colossal et croissant (4) ?

A) L’agence France Trésor qui emprunte actuellement à taux bas va automatiquement se voir imposer très bientôt des taux à plus de 5%. Donc on ne pourra plus emprunter autant. B) Il semble évident que, si l’on peut encore rembourser les intérêts, on ne pourra jamais rembourser le ”principal”, même en 100 ans. Point très grave. Un peu comme les emprunts russes d’avant 1914. C) Cette situation aboutira à la ”faillite souveraine”, avec pour conséquence l’effondrement mécanique, brutal et massif, de toutes les prestations sociales de l’État Providence, des salaires des fonctionnaires, des pensions de retraite, etc. D) La France sera donc soumise au bon vouloir de ses créanciers et contrainte de solliciter l’aide d’urgence du FMI, de la BCE et, partant de l’Allemagne, voire de la Fed américaine… Indépendance nationale au niveau zéro, mise sous tutelle. (5) E) Une position débitrice insolvable de la France, seconde économie européenne, provoquera un choc économique international d’ampleur lourde – rien à voir avec la Grèce. F) Paupérisation et déclassement dans tous les domaines : plus question d’entretenir les lignes SNCF ou d’investir dans la recherche et les budgets militaires, etc. G) Enfin, surtout avec des masses d’allogènes entretenues et qu’on ne pourra plus entretenir, cette situation pourra déboucher sur une explosion intérieure qu’on n’a encore jamais imaginée – sauf votre serviteur et quelques autres.

Et encore, on n’a pas mentionné ici la dette de la Sécurité sociale et celles des collectivités locales, en proie à une gestion dispendieuse, irresponsable, incompétente. L’impôt ne pourra plus rien compenser car il a largement atteint son seuil marginal d’inversion de rendement. Mais enfin, le mariage des homos, la punition contre le régime syrien, la suppression des peines de prison pour les criminels, ne sont-ils pas des sujets nettement plus urgents et intéressants ? Un ami russe, membre de l’Académie des Sciences de son pays, me disait récemment, à Moscou : « je ne comprends plus votre chère nation. Vous n’êtes pas dirigés par des despotes, mais par des fous ».

(1) Depuis Colbert jusqu’aux enseignements basiques de toutes les écoles de commerce, on sait qu’un endettement ne peut être que d’investissement et surtout pas de fonctionnement ou de consommation. Qu’il s’agisse d’entreprises, de ménages, de communes, de régions ou d’États. Autrement, on ne pourra jamais le rembourser et ce sera la faillite. Une célèbre Fable de La Fontaine l’avait expliqué aux enfants : La cigale et la fourmi. La fourmi refuse de lui prêter pour consommer pendant l’hiver car elle sait qu’elle ne sera jamais remboursée puisque la cigale chante gratuitement et ne travaille pas. En revanche, si la cigale lui avait demandé un prêt pour organiser une tournée de chant payante, la fourmi aurait accepté. Logique économique basique, hors idéologie.

(2) Le collectivisme peut fonctionner plusieurs décennies dans une économie entièrement socialisée, sans secteur privé, comme on l’a vu en URSS et dans le défunt ”bloc socialiste”. Au prix, évidemment, d’un système de troc autarcique. Pourquoi pas ? Mais l’expérience (plus forte que les idées pures des idéologues) a démontré que ce système est hyperfragile sur la durée car il nécessite un système politique pyramidal et de forte contrainte, et provoque une austérité générale que les populations ne supportent pas objectivement, en dépit de tous les discours et utopies des intellectuels. Mais l’aberration française, c’est d’entretenir un système intérieur collectiviste dans un environnement européen et international mercantile et ouvert. Du socialisme à l’échelle d’un petit pays dans un énorme écosystème libéral. Cette contradiction est fatale : c’est un oxymore économique. Ça ne pourra pas durer. L’énorme Chine elle, peut surmonter ce paradoxe : un régime pseudo-communiste, anti-collectiviste, mais animé par un capitalisme d’État. Mais c’est la Chine…Inclassable.

(3) Aberration supplémentaire: la France s’endette pour prêter aux pays du sud de l’UE endettés afin qu’ils puissent payer les intérêts de leur dette ! On creuse des trous les uns derrière les autres pour pouvoir reboucher le précédent. Le « Plan de soutien financier à la zone euro » à augmenté la dette française de 48 milliards d’euros et culminera en cumulé à 68,7 milliards en 2014. Emprunter pour rembourser ses dettes ou celles de ses amis, ou, pire les intérêts desdites dettes, cela à un nom : la cavalerie.

(4) Contrairement à qu’on entend un peu partout, la dette ne peut que croître en volume principal, même si le déficit passe en dessous du chiffre pseudo-vertueux des 3% négocié avec Bruxelles. La créance brute ne décroît que si le budget du débiteur est définitivement à l’équilibre, voire excédentaire, pendant plusieurs années – et encore cet excédent doit-il est majoré en fonction des taux d’intérêt. Arithmétique de base, qu’on n’enseigne probablement pas à l’ENA.

(5) La solution du Front national – sortir de l’Euro, reprendre le Franc, retrouver une politique monétaire indépendante, pouvoir dévaluer (bon pour l’exportation), pouvoir faire fonctionner la planche à billets librement comme la Fed, s’endetter par des émissions auprès de la Banque de France et non plus des marchés – est irréaliste. Pour deux raisons techniques : d’abord parce que l’économie française n’a pas la taille mondiale de l’économie américaine qui est en situation de ”monétarisation autonome” (self money decision) ; ensuite, et pour cette raison, parce qu’une telle politique, même si elle ferait baisser la charge de la dette, aurait pour conséquence mécanique un effondrement de l’épargne et des avoirs fiduciaires des Français, en termes non pas nominaux mais marchands. ”Vous aviez 100.000 € en banque, le mois dernier, avant le retour au Franc ? En compte courant, assurance vie, épargne populaire, etc ? Désolé, en Francs, il ne vous reste plus que l’équivalent de 50.000.” Politiquement dévastateur. La seule solution (voir mon essai Mon Programme, Éd. du Lore) est de bouleverser le fonctionnement de la BCE, dont l’indépendance est une hérésie, et d’envisager une dévaluation de l’Euro.

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie, Nouvelle Droite, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume faye, nouvelle droite, économie, dette, france, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 23 septembre 2013

Réflexion sur l’État dans l’économie

Qu’est-ce que le vrai colbertisme?

Réflexion sur l’État dans l’économie

Par Guillaume Faye

Ex: http://www.gfaye.com

Par manque de formation historique et économique, on présente le « colbertisme » comme de l’interventionnisme étatique à la façon de l’État Providence ou des velléités de notre bruyant ministre du ”Redressement productif ”, M. Montebourg. Première erreur. On s’imagine aussi que le colbertisme est un dirigisme anti-libéral, le choix d’une économie bureaucratique et administrée, sous prétexte de ”volontarisme” anti-marché. Seconde erreur. Le colbertisme n’a rien à voir avec ces clichés, bien au contraire. Dans l’histoire de France récente, les véritables politiques colbertistes ont été menées par De Gaulle et Pompidou, mais certainement pas par les socialistes. Explications.

Par manque de formation historique et économique, on présente le « colbertisme » comme de l’interventionnisme étatique à la façon de l’État Providence ou des velléités de notre bruyant ministre du ”Redressement productif ”, M. Montebourg. Première erreur. On s’imagine aussi que le colbertisme est un dirigisme anti-libéral, le choix d’une économie bureaucratique et administrée, sous prétexte de ”volontarisme” anti-marché. Seconde erreur. Le colbertisme n’a rien à voir avec ces clichés, bien au contraire. Dans l’histoire de France récente, les véritables politiques colbertistes ont été menées par De Gaulle et Pompidou, mais certainement pas par les socialistes. Explications.

Colbert, homme pragmatique, principal ministre de Louis XIV, était révulsé par l’économie corporatiste, héritée de la période médiévale, avec ses corsets réglementaires, coutumiers, paralysants, fiscalistes. Un type d’économie archaïque que défendent, en fait, aujourd’hui les socialistes au pouvoir et les féodalités syndicales. Colbert était un adepte du mercantilisme anglais : il ne faut pas entraver le commerce, même avec les meilleures mais stupides intentions, mais le favoriser, afin d’augmenter la richesse et la prospérité. Mais Colbert ajouta une french touch, comme on dit : l’État ne doit pas seulement veiller à laisser en paix les acteurs économiques, à ne pas les assommer de règlements, les imposer, les contraindre, mais aussi à les aider et à leur construire un environnement favorable et à mener de grands projets d’investissement ciblés, et énormes pour l’époque : la manufacture de Saint-Gobain, celle des Gobelins, celle de Sèvres, le canal du Midi, les grandes routes royales (1), le pavage de Paris, les grands chantiers et commandes artistiques somptueuses, vitrines de la France, etc.

Colbert développa ainsi l’idée d’investissements d’État productifs : les manufactures, les infrastructures et les comptoirs coloniaux. Ces ”grands projets” constituaient à la fois un appel d’offre pour les entrepreneurs privés mais s’inscrivaient dans la doctrine mercantiliste anglo-hollandaise : créer un environnement propice à l’expansion commerciale et à l’exportation – plus d’ailleurs qu’à l’industrie. Loin de lui l’idée de faire de l’État royal un acteur interventionniste, mais plutôt un ”facilitateur”. Pour Colbert, l’État devait être économe, avec des comptes équilibrés, d’où son conflit avec le dispendieux Louvois. L’État colbertiste est libéral et initiateur à la fois. Il limite les impôts. Il favorise le commerce maritime avec les comptoirs.

Le bricolage économique et industriel des socialistes n’a donc rien à voir avec le colbertisme dont l’approximatif M. Montebourg se réclame. Le gouvernement socialiste veut au contraire (mythe marxiste de la ”nationalisation”) que l’État bureaucratique se substitue aux entreprises, les dirige avec prétention et incompétence, tout en les assommant de charges par ailleurs. D’où par exemple le prétentieux et inutile programme étatique en 34 plans techno-industriels (septembre 2013) qualifié avec cuistrerie de « troisième révolution industrielle », par lequel l’État va « faire naître les inventions de demain, les usines de demain, les produits de demain ». Les dirigeants de Google ou de X Space doivent bien rigoler. Ce projet coûtera 3,7 milliards d’euros. Ce sera un coup d’épée dans l’eau. Car les élus et les fonctionnaires sont les plus mal placés pour définir les axes de recherche-développement du secteur industriel marchand. Ce dernier sait faire son job tout seul. À ce propos, Yves de Kerdrel écrit (2) : « à quoi bon mettre l’accent sur la production de textiles intelligents lorsque dans le même temps des industriels de ce secteur se voient refuser l’autorisation d’ouvrir un site de production dans telle friche industrielle sous prétexte qu’on y aurait aperçu une espèce protégée d’escargots. » (3)

De même, la création de la récente banque publique d’investissements est une usine à gaz bureaucratique et coûteuse. L’État ferait mieux non pas de se mêler de créer des emplois, mais de faciliter leur création, non pas de subventionner ça et là des entreprises de pointe mais de cesser de pressurer de taxes, de paralyser par des règlementations l’ensemble des entreprises, d’assouplir le marché du travail, etc. L’État français socialisé est un fossoyeur qui se fait passer pour un infirmier, un destructeur d’industries qui se pose en sauveur de l’industrie. (4)

Tout autre est le véritable colbertisme, ou plutôt le néo-colbertisme de l’ère gaullo-pompidolienne. En ce temps-là (1958-1974), le budget était en équilibre. Ce qui n’empêchait l’État d’aider au financement (lui seul pouvait le faire) de grands projets structurants pour l’avenir, avec une vraie vision, pour la France et pour l’Europe. Nous sommes toujours les héritiers de ces projets, qui n’ont plus de successeurs à la hauteur.

Mentionnons pour mémoire : le programme nucléaire des 58 réacteurs (indépendance énergétique et électricité propre), le Concorde (échec commercial franco-britannique mais énormes retombées technologiques), le programme spatial (Arianespace, leader mondial), le TGV, le réseau autoroutier, Airbus, l’avionique militaire française et tant d’autres initiatives. Bien sûr il y eut des échecs cruels. (5) Le néo-colbertisme se caractérise donc par une action de l’État dans deux domaines essentiels : fournir aux entrepreneurs, forces vives d’une nation, les infrastructures nécessaires à grande échelle ; passer des commandes d’État ou proposer des partenariats dans des domaines stratégiques. Pas ”bricoler” avec des boîtes à outils socialistes, avec de la ”com” (propagande mensongère) à la rescousse.

Maintenant, pour conclure, n’oublions pas que l’État américain fédéral pratique le néo-colbertisme dans certains domaines, avec la NASA ou le pilotage du complexe militaro-industriel. L’Union européenne, elle, adepte d’un fédéralisme mou, bureaucratique, ”libéral” au mauvais sens du terme, n’a aucun projet techno-industriel de grande ampleur, et mobilisateur. Le colbertisme suppose une volonté nationale et l’Union européenne ne se pense toujours pas véritablement comme nation. Très probablement – c’est l’enseignement de l’Histoire – elle ne le fera que si l’alchimie explosive se fait entre une menace et un leader. La menace existe, et le leader européen pas encore.

Notes:

(1) Au début du XVIIe siècle, il fallait trois fois plus de temps pour aller de Paris à Marseille ou à Bordeaux que du temps de l’Empereur Trajan, à la fin du Ier siècle, lorsque les voies romaines étaient entretenues. Après les investissements routiers de Colbert, cette différence n’existe plus. Dans le Paris de Henri IV, le confort urbain était inférieur à celui de Rome ou de Pompéi : pas de rues pavées, pas d’égouts, très peu d’apports hydrauliques non phréatiques.

(2) Le Figaro, 18/09/2013, in « Colbert, reviens ! Ils sont devenus fous », p. 15, article stimulant qui m’a donné l’idée d’écrire celui-ci.

(3) Toujours le principe de précaution, frilosité écolo, que Claude Allègre a dénoncé. Voir l’interdiction, en France, même des recherches sur l’exploitation propre des gaz et huiles de schiste. Les escargots valent mieux que les emplois. Le lobby écologiste (même fanatisme que les islamistes) est dans l’utopie contre le réel. Hélas, il est écouté.

(4) La cause principale de la désindustrialisation de la France est la perte de compétitivité des entreprises industrielles, du fait du fiscalisme pseudo-social étatique, et non pas la recherche de la maximisation des profits par les ”patrons”, contrairement au discours paléo-marxiste.

(5). Par exemple, le “Plan Calcul“ gaulliste des années soixante, maladroit et trop étatiste, qui n’a pas empêché l’informatique mondiale d’être dominée par les Américains. Ou encore notre bon vieux Minitel, lui aussi trop piloté par l’État (sub regnum Mitterrandis), trop cher, balayé par l’Internet US, en dépit de ses innovations et de ses avantages.

00:05 Publié dans Economie, Nouvelle Droite, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : colbert, colbertisme, économie, politologie, théorie politique, sciences politiques, guillaume faye, nouvelle droite |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 septembre 2013

EU maakt weg vrij voor geheime bankreddingen met belastinggeld

'De Duitsers kunnen een groot deel van hun auto-export net zo goed op een boot laden en deze bij Hamburg tot zinken brengen. Dat zou net zoveel opleveren als het verkopen van Audi's in ruil voor schuldbekentenissen (IOU's) van de bankroete (euro)landen.'

De kogel is door de kerk. Waar we al lange tijd voor waarschuwen is nu door het Europese parlement mogelijk gemaakt: banken kunnen, in tegenstelling tot alle eerdere beloftes, voortaan met de miljarden van het Europese Stabilisatie Mechanisme (ESM) worden gered. Bovendien blijven deze 'reddingen' geheim voor het publiek. Brussel heeft hiermee een succesvolle, door de media onopgemerkte greep naar het belastinggeld van de Nederlanders en alle andere Europeanen gedaan.

ESM gaat tóch voor banken worden gebruikt

'Onze' politici zwijgen er het liefste over als het graf, maar u herinnert zich vast nog wel dat het volk werd verzekerd dat het ESM beslist niet voor het redden van de banken zou worden gebruikt. Rutte, Dijsselbloem en hun Brusselse bazen beloofden dat de lasten in de toekomst op de aandeelhouders, investeerders en banken zelf zouden worden afgewenteld.

Loze beloften en holle woorden, zo vreesden critici. Ze blijken gelijk te hebben gehad. Met 556 ja-stemmen, 54 nee-stemmen en 28 onthoudingen is het Europese (schijn-)parlement akkoord gegaan met een compromis over het Europese bankentoezicht. De Europarlementariërs krijgen op papier enkel het recht om uit minstens twee kandidaten het hoofd van de toezichthoudende instelling te kiezen, die twee keer per jaar verantwoording aan het EP moet afleggen. Verder krijgt de chef van de financiële commissie van het EP het recht op een 'niet openbare dialoog' met de hoofd-toezichthouder.

Overleg en besluiten blijven geheim

Het publiek mag hier echter niet van op de hoogte worden gebracht. Zowel de parlementariërs als de chef van de financiële commissie krijgen geheimhoudingsplicht opgelegd. Als de ECB-raad niet instemt met een besluit van de bankentoezichthouder, dan krijgen enkel ECB-president Draghi en EP-voorzitter Schulz dit te horen. De ECB-raad hoeft echter niet alle besproken zaken aan het parlement mee te delen.

Ook de protocollen van de zittingen van de commissie van het bankentoezicht worden geheim gehouden. Het EP krijgt slechts een 'gedetailleerde samenvatting' van wat er besproken is. Onofficiële informatie over de betroffen banken, die de ECB en de toezichthouder niet naar buiten willen brengen, krijgt ook het parlement niet te weten.

De reden van de geheimhouding is duidelijk: als bekend wordt welke banken in de problemen verkeren, dan dreigt net als op Cyprus paniek en vervolgens een bankrun te ontstaan.

'Meest verstrekkende stap EU ooit'

Europarlementariër Sven Giegold (Duitse Groenen), die zich tenminste voor minimale controle had ingezet, spreekt van de 'meest verstrekkende stap die de EU sinds de invoering' heeft genomen. Het Europese bankentoezicht wordt echter dermate vaag en ondoorzichtig opgezet, en het parlement krijgt hierbij een zo'n nietszeggende rol, dat van enige democratische legitimering geen enkele sprake is.

Het bankentoezicht betekent niets anders dat Europese banken voortaan uit het met belastinggeld gefinancierde ESM-fonds kunnen worden gered. Nogmaals: het ESM werd uitsluitend opgezet om in problemen geraakt lidstaten te ondersteunen. Het (her)kapitaliseren van de banken werd hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Bankroete landen staan al in de rij

Vorig jaar juni besloten de minister van Financiën om het ESM ook voor de banken in te zetten, zogenaamd omdat men niet langer belastinggeld voor deze doeleinden wilde gebruiken. Spanje en Italië drongen het meeste aan op het inzetten van het ESM. Duitsland ging 'onder voorwaarden' akkoord.

Die voorwaarden zijn nu vervuld. Het bankentoezicht wordt vanaf de herfst van 2014 actief. Aangezien het Europese parlement al heeft ingestemd, is het onduidelijk of er nu al ESM-gelden naar de banken zullen vloeien, of dat men toch tot de officiële ingangsdatum in 2014 wacht.

Hoe dan ook, Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Slovenië staan al in de rij om hun banken door het ESM -dus wel degelijk met het belastinggeld van de burgers- te laten 'redden', in de hoop het staatsbankroet te kunnen ontlopen. (1)

Ergste achter de rug?

Media en financiële instellingen, zoals kredietbeoordelaar Moody's, zeggen dan ook dat het ergste voor de banken achter de rug is. ECB-directeur Jörg Asmussen waarschuwde deze week echter dat er nog altijd geen zekerheid is dat we geen tweede 'Lehman Brothers' (het begin van de financiële crisis in 2008) zullen meemaken.

De Europese banken bouwen weliswaar hun portefeuilles met Zuid-Europese staatsschulden af, maar als de schuldencrisis zich verergert, zullen er wel degelijk nieuwe belastingmiljarden 'nodig' zijn om de banken overeind te houden. De crisis is daarom nog lang niet voorbij (2), wat EU-Commissiepresident José Manuel Barroso ook moge beweren.

Overigens kreeg salonmarxist Barroso deze week opnieuw de wind van voren van de Britse Europarlementariër Nigel Farrage, die hem verantwoordelijk stelde voor 'de ramp die de EU voor de armen en werkelozen' is geworden.

'Bezuinigingen zullen dramatisch mislukken'

Volgens de onafhankelijke financiële advies- en onderzoeksfirma GaveKal Research pompt de EU feitelijk waardeloze schuldpapieren in de Unie rond, en weet inmiddels niemand meer wie hier uiteindelijk voor moet opdraaien (wij wel: u, ik en alle andere gewone burgers).

'Het gevolg (van de grote renteverschillen) is dat de private sector massaal hun leningen verminderen, wat gecompenseerd wordt door een enorme toename van de overheidsuitgaven in onder andere Frankrijk, Italië en Spanje. De logica van dit systeem is inherent in strijd met de begrotingsregels van 'Maastricht', want zolang de rente ver boven de (economische) groei ligt, kunnen bezuinigingen alleen maar dramatisch mislukken.'

'Duitsers kunnen hun auto-export net zo goed tot zinken brengen'

'Het systeem veroorzaakt onverbiddelijk de vernietiging van de industriële basis in Italië, Frankrijk, Spanje en andere landen,' vervolgt Charles Gave. Dat de Duitse industrie hier nu van profiteert, is tijdelijke schijn. 'De Duitsers kunnen een groot deel van hun auto's net zo goed op een boot laden en deze bij Hamburg tot zinken brengen. Dat zou net zoveel opleveren als het verkopen van Audi's in ruil voor schuldbekentenissen (IOU's) van de bankroete (euro)landen.'

Deze IOU's duiken bij de ECB op in de vorm van de op deze site al vaak besproken beruchte, door de politieke doodgezwegen Target-2 balansen. 'Dat betekent dat niemand weet wie er uiteindelijk voor het verlies gaat opdraaien. Het spel gaat dus verder... totdat de soevereine landen binnen en buiten de EU stoppen met het accepteren van dit waardeloze papier.'

Crisis niet afgewend, maar versterkt

The Hamiltonian constateert dan ook dat de zogenaamde 'afgewende' crisis in werkelijkheid een versterkte crisis is. Het structurele probleem in Europa, het systeem waarin de Europese politieke, bureaucratische, media-, academische en financiële elite onderling met elkaar verbonden is, wordt niet opgelost. De EU stevent dan ook op een permanente Transferunie af, waarin landen zoals Duitsland en Nederland de andere lidstaten met miljarden overeind moeten houden, wat blijvend ten koste van hun eigen welvaart zal gaan.

Tenslotte deelde The Hamiltonian ook nog een forse sneer uit naar Barroso: 'Zijn opmerkingen afgelopen avond, dat iedere stap terug van 'Europa' dezelfde omstandigheden zal veroorzaken die leidden tot de Eerste Wereldoorlog, zijn niet alleen belachelijk verkeerd -hij zit er 180 graden naast- maar ronduit obsceen.' (3)

Xander

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

(2) KOPP

(3) Zero Hedge

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, finances, europe, affaires européennes, eurocatie, union européenne, politique internationale, banques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 25 août 2013

Inde : économie et société

Gilbert ETIENNE:

Inde : économie et société

Ex: http://aucoeurdunationalisme.blogspot.com

L’année financière (avril de l’année « n » à mars de l’année« n+1 ») 2010-2011 s’est terminée en beauté : le PIB indien a crû de 8,6 %, après un creux suscité par la crise mondiale. Le commerce extérieur se porte bien, les firmes indiennes investissent de plus en plus à l’étranger et la société de consommation s’affirme. Les « Grands » de la planète se succèdent à New Delhi : les présidents Obama et Sarkozy, les premiers ministres David Cameron et Wen Jiabo. Que l’Inde soit bel et bien un pays émergent est évident, mais Amartya Sen et d’autres Indiens rappellent que subsistent de larges pans d’extrême pauvreté dans le pays. L’agriculture, qui occupe encore environ 50 % de la population active, progresse trop faiblement. Les infrastructures (transports, électricité) sont encore très défaillantes, suscitant de lourds surcoûts pour l’économie. Depuis l’automne 2010, plusieurs scandales de corruption ont ébranlé le gouvernement central, créant un climat de suspicion et le ralentissement des prises de décision.

L’économie indienne a le vent en poupe

INTRODUITES à partir de 1980, les réformes se sont très largement amplifiées en 1991 en Inde, grâce à Manmohan Singh, alors Ministre des Finances. Le PIB a enregistré des progressions annuelles de 5 % puis 7 %, voire 8 à 9 %, contre une hausse annuelle moyenne de 3,5 % entre 1950 et 1980. Ouverture, libéralisation, allégements de la bureaucratie, dévaluation de la roupie ont créé un mouvement irréversible. Les gouvernements opposés au Parti du Congrès, qui lui succèderont au pouvoir de 1996 à 2004, ont globalement suivi la même voie. Avec les élections de 2004, le parti du Congrès a repris le pouvoir, mais à la tête d’une coalition disparate de plusieurs partis, ce qui a freiné la poursuite des réformes. Manmohan Singh, devenu Premier ministre, a de nouveau gagné les élections de 2009, mais il doit toujours gouverner avec une coalition de partis alliés.

De nombreux succès sont apparus sur les dernières décennies : modernisation des usines existantes grâce à de nouveaux équipements, floraison de nouvelles entreprises, en particulier dans les technologies de l’information où l’on trouve autant de PME que de sociétés qui démarrent avec quelques milliers de dollars et deviennent des multinationales. Plusieurs unités du secteur public, entre autres SAIL, gros groupe sidérurgique, et BHEL (équipements électriques) se modernisent et s’agrandissent. Le secteur automobile accueille de nombreuses firmes étrangères en joint ventures. Les ventes de voitures explosent, suivant celles de scooters et de motocyclettes, avec pour corollaire un accroissement des embouteillages. Dans l’électroménager, la production, qui s’est affermie entre 1980 et 1991, poursuit sur sa lancée. L’industrie pharmaceutique enregistre des succès en Inde et à l’étranger. Le tourisme médical apparaît, avec d’excellents médecins opérant dans des hôpitaux très bien équipés. Modernisation et innovations débordent des métropoles vers les villes de province.

La construction urbaine bat son plein, après des décennies au cours desquelles le taux de construction de nouveaux immeubles était l’un des plus bas du monde (moins de la moitié de celui de la Thaïlande, trois fois moins qu’en Chine). Dans les districts avancés de Révolution verte (Cf. Infra), apparaissent les premières voitures privées après les motos. La cuisine au gaz remplace la bouse de vache séchée et les femmes font moudre le blé dans un moulin local, au lieu de passer des heures à moudre le grain dans la meule de pierre. Les taux d’épargne et d’investissement indiens se situent désormais autour de 35 % du PIB, contre 22 % pour le premier en 1991.

Les produits indiens deviennent plus compétitifs sur le marché mondial. La catégorie engineering (machines, acier) représente jusqu’à 22 % des exportations, dont 70 % sont assurées par des produits manufacturés. Les produits agricoles totalisent 8,5 % des exportations, les minerais 4,3 %, les produits pétroliers 17,3 % (une partie du pétrole brut importé est raffiné puis exporté). Au sein des importations, le pétrole vient en tête avec 33 %, en forte hausse car la production indienne stagne depuis 2000 autour de 33 millions de tonnes. Viennent ensuite les biens d’équipement, qui représentent 15 % des importations. Fidèle à ses traditions, l’Inde continue à importer de l’or, tandis que de grosses quantités de diamants sont également importées, taillées sur place et exportées. Légumineuses et huiles comestibles représentent 3,7 % des importations.

Les exportations de services sont stimulées par les technologies de l’information et les activités des firmes indiennes pour les entreprises étrangères. Avec les assurances et les transports, les exportations totales de services sont passées de 16 milliards de dollars en 2000/2001 à 96 milliards aujourd’hui, tandis que les importations passaient sur la même période de 15 à 60 milliards. Le commerce extérieur, qui représentait 15 % du PIB en 1990, atteint 35 % vingt ans plus tard. Les principaux pays clients de l’Inde sont l’Asie, avec 57 milliards de dollars, le Moyen-Orient (40 milliards), l’Union européenne (36 %), les États-Unis (19 %). Les exportations indiennes se sont élevées à 179 milliards de dollars sur l’année fiscale 2009/2010. Du côté des importations, le Moyen-Orient est le principal partenaire de l’Inde, avec 81 milliards de dollars (pétrole). Viennent ensuite l’Union européenne (38 milliards), les États- Unis (19 milliards) et l’Asie (90 milliards). Les importations totales s’élèvent ainsi à 288 milliards de dollars. À noter la faiblesse des échanges francoindiens : la France réalise 4 milliards de dollars d’importations et 4 milliards de dollars d’exportations avec l’Inde. À l’inverse, le commerce extérieur de l’Inde se caractérise par un accroissement des exportations chinoises vers l’Inde (31 milliards de dollars) ainsi que par une progression des échanges de l’Inde avec l’Afrique (dont des importations de pétrole) et avec l’Amérique latine.

Très limités dans les années 1970, les investissements privés étrangers (FDI) atteignent 281 milliards de dollars cumulés de 1980 à 2010. Un net ralentissement est apparu en 2010. Est-il simplement conjoncturel ou lié au climat politique actuel (Cf. Infra). Les investissements de portefeuille ont, quant à eux, chuté sous l’effet de la crise financière en 2008 et 2009, avant de remonter à 35 milliards de dollars en 2010-2011. En sens inverse, les entreprises publiques ou privées indiennes investissent à l’étranger, dans l’industrie et les services dans les pays occidentaux, dans les matières premières - notamment le pétrole - en Afrique. De 2000 à 2010, ces investissements ont atteint 133 milliards de dollars.

La société de consommation s’affirme

Comme la Chine, l’Inde subit les ombres de notre révolution industrielle avec toutes sortes d’abus, corruption, coulage, etc. et, dans le même temps, découvre les prémisses de la société de consommation que nous avons connue en Europe occidentale dans les Trente Glorieuses de l’après 1945 (J. Fourastié).

Il existe néanmoins des différences sensibles. Notre niveau de vie en 1945-1950 était très supérieur à celui de l’Inde aujourd’hui. La croissance démographique, même tombée à + 1,5 % l’an, dépasse de loin notre baby boom. Par ailleurs, le taux de croissance économique de l’Inde aujourd’hui est très supérieur au nôtre à l’époque. Mais il faut noter un manque croissant de cadres supérieurs et d’ouvriers qualifiés dans tous les domaines : aux côtés des Instituts de technologie de haut niveau, les universités n’assurent, dans l’ensemble, qu’un enseignement médiocre, ce qui oblige nombre d’entreprises à organiser leurs propres formations de jeunes cadres.

Le développement de la société de consommation se traduit par une amélioration de l’alimentation de la population (lait, fruits, légumes, éventuellement poulet, etc.), ainsi que par des modifications de l’habillement (accroissement du port de jeans pour les garçons et les filles) et une hausse des dépenses en cosmétiques des femmes. Les familles constituant les classes moyennes ou supérieures avec des revenus annuels de 7 000 à 37 000 dollars par an représenteraient environ 13 % de la population totale, soit 160 millions d’âmes. On ne saurait oublier les loisirs : 100 millions de touristes indiens visitent leur propre pays chaque année, sans parler de ceux, nombreux, qui vont à l’étranger. Les repas au restaurant deviennent également à la mode, tout comme la lune de miel pour les jeunes mariés…

27 à 30 % des Indiens ont beau connaître encore l’extrême pauvreté, les aspirations des classes montantes vont constituer un puissant moteur de croissance pour l’Inde pendant encore des décennies, jusqu’à ce que de plus larges couches de la population en profitent.

Le monde rural a besoin de plus d’attention

Le monde rural conserve un très grand rôle dans l’économie indienne, puisqu’il représente encore 69 % de la population totale. L’agriculture emploie environ 50 % du total des actifs et assure 14-15 % du PIB. Des progrès considérables ont été atteints depuis l’indépendance : routes en dur, électricité, croissance agricole d’abord lente, avant que ne soit mise en place la Révolution verte (RV) en 1965.

Le processus de la RV était basé sur des variétés de céréales qui réagissent beaucoup mieux à l’engrais chimique que les semences traditionnelles. Mais qui dit doses relativement élevées d’engrais chimiques dit une exigence en eau plus importante, voire en système d’irrigation. C’est dire que les vastes régions de l’Inde péninsulaire, aux pluies incertaines et aux faibles capacités d’irrigation, se trouvaient - et demeurent encore - en dehors de la Révolution verte. En revanche, dans les plaines irriguées, nombre de paysans, souvent illettrés, ont doublé leurs rendements de blé ou de riz décortiqué en une année pour atteindre 2t/ha dans un premier temps et 3 à 4 t/ha aujourd’hui. En quelques années, l’Inde a ainsi fortement réduit son déficit en céréales, tout en appliquant une politique de stockage d’une partie du grain par l’État en prévision des mauvaises moussons ainsi que pour une distribution de grains à prix modérés.

Autour de 1980, les efforts dans l’agriculture, l’électricité, les routes se sont relâchés, avec une baisse des investissements publics et des dépenses d’entretien. Si l’on observe une plus grande diversité de la production agricole (élevage et lait, fruits et légumes), stimulée par la hausse des revenus, force est de constater que la croissance agricole baisse : la recherche manque de fonds ; les services agricoles sont en plein déclin ; le manque d’électricité affecte les vastes régions dont l’irrigation dépend de puits à pompes électriques ; les canaux d’irrigation sont mal entretenus, tout comme les nouvelles routes ; quant aux investissements dans de nouvelles infrastructures, ils sont très insuffisants.

Au total, les districts concernés par la Révolution verte s’essoufflent et les rendements plafonnent. Qui plus est, les pertes après les récoltes atteignent 30 % pour les fruits et les légumes : lenteur des transports, manque de chambres froides, emballages défectueux, parasites sont autant de nuisances qui plombent la production. Il est non moins urgent de stimuler en particulier les plaines du bas Gange, d’Assam et d’Orissa, encore très peu irriguées malgré un énorme potentiel. Peu développées sous les Britanniques, elles n’ont enregistré que de faibles progressions de leur production depuis 1947, ce qui se traduit par une pauvreté qui reste très aigüe… De gros efforts s’imposent aussi dans les vastes zones de cultures pluviales.

Les infrastructures sont toujours à la peine

Les infrastructures ont joué un rôle décisif de 1950 à 1980, en ville comme à la campagne, pour le développement de l’Inde. Depuis lors, elles sont devenues des freins à la croissance : les plans quinquennaux 1992-2007 n’ont atteint que la moitié de leurs objectifs pour l’électricité ; le plan actuel (2007-2012) ne tient pas non plus l’horaire. Le manque d’investissements et de dépenses pour l’entretien des centrales et des réseaux de transmission et de distribution perdure. Viennent ensuite les vols de courant. Le manque d’électricité aux heures de pointe est passé de 7,5 % en 2001/2002 à 11 % à l’été 2010. Les coupures de courant de plusieurs heures par jour sont fréquentes dans les villes ; elles sont encore plus longues dans les campagnes. 40 à 45 % du courant seraient ainsi perdus sur l’ensemble du territoire. À Bangalore, grand centre du High Tech, les pertes dues au manque d’électricité représentent 12 à 15 % de la production des entreprises informatiques. Des chantiers de grandes centrales ont été ouverts mais les constructions annoncent de nouveaux retards.

Ces défauts sont aussi provoqués par un manque de coordination entre services concernés, des livraisons d’équipement défaillantes, un manque de cadres. Dans ces conditions, les riches installent un petit générateur chez eux, les entreprises en acquièrent de plus gros ou créent parfois leur propre centrale, ce qui grève leurs coûts. La question des matières premières devient délicate : manque de pétrole, de gaz, de charbon pour les centrales électriques et pour d’autres usines. De gros gisements de gaz ont heureusement été découverts au large des deltas de la Godavari et de la Krishna (sud-est de l’Inde) et l’on vient de découvrir des dépôts d’uranium en Andhra qui pourraient être les plus riches du monde : ils sont estimés à 44 000 tonnes.

Autre talon d’Achille de l’Inde, les transports avec, ici aussi, un manque d’investissements et de dépenses d’entretien patents : routes encombrées, souvent étroites, multiplicité des contrôles routiers, au point que les camions ne dépassent guère 25 km/h de moyenne. Le bilan des chemins de fer n’est guère plus brillant, les trains de marchandises roulant eux aussi à 25 km/h. Transports et logistique représentent 20 % des coûts finaux de production en Inde, contre 4 à 5 % en Europe. Les ports sont également sous pression et les coûts d’exportation par container sont de 1 053 dollars, contre 456 à Singapour. Ces insuffisances dans les transports correspondraient à près de 1 % du PIB par an, soit 14 milliards de dollars.

Enfin, mentionnons l’eau dans les villes, dont la fourniture est souvent interrompue et dont seuls 13 à 18 % des eaux usées sont traités. Du point de vue environnemental, les fonds consacrés à la lutte contre la pollution des eaux et de l’air, à l’érosion des sols ou encore aux risques liés au changement climatique sont très insuffisants. Les dommages annuels se situeraient entre 3,5 et 7 % du PIB.

Gouvernance et malaises déstabilisent la vie politique

Une avalanche de scandales se sont succédés depuis l’automne 2010 : pots de vin considérables et détournements touchent le gouvernement et l’administration, des hommes d’affaires, des militaires, etc. La société civile ainsi que de grands industriels donnent de la voix ; les media se déchainent ; même des religieux font la grève de la faim… Il n’est néanmoins pas certain que le coulage et la corruption aient beaucoup augmenté. Lorsqu’il était au pouvoir, en 2001, le Premier ministre Vajpayee du BJP, opposé au Congrès, parlait d’un véritable « cancer ».

La répression des abus a été faible jusqu’à maintenant. Un ministre du gouvernement central est sous les verrous, un autre a été mis à pied, ce qui ne calme pas les critiques, malgré l’intégrité du Premier ministre Manmohan Singh. Un climat de malaise s’est étendu sur New Delhi ; la Chambre du Peuple est secouée de désordres ce qui conduit à de fréquentes suspensions de séance…, le tout étant aggravé par une inflation à 9 % et un ralentissement de la croissance économique depuis le printemps 2011 : + 7,7 % (avril-juin). Les inégalités se creusent. De vastes régions rurales très pauvres, les bidonvilles, une mortalité infantile encore élevée suscitent de légitimes inquiétudes pour l’avenir du pays.

Les inégalités sont également marquées entre les États. Plusieurs d’entre eux, dont l’imposant Uttar Pradesh, sont mal gérés et se développent mal. Au Gujrat, la croissance prend, à l’inverse, des allures à la chinoise. Le Bihar est sorti d’une longue période de pourrissement grâce au gouvernement de Nitish Kumar, depuis les élections de 2005 et 2010. Le Tamil Nadu, malgré beaucoup de corruption, attire toujours plus les grandes firmes de l’automobile. La région de Gurgaon près de Delhi est en plein boom. Le gouvernement central peine plus que jamais à réduire les dépenses et les subventions, à imposer de nouvelles réformes sous le poids des affaires et des dissensions au sein de la coalition. Il faut aussi compter avec le poids de Sonia Gandhi, présidente du parti du Congrès. Depuis 2007, par exemple, est en discussion au Parlement le nouveau Land Acquisition Act pour remplacer celui de 1894 ! Entre temps, conflits, retards se succèdent pour créer des usines, exploiter de nouvelles mines de fer, de bauxite, de manganèse dans l’angle nord-est de la péninsule. Les gouvernements des États concernés perdent des rentrées de fonds, les habitants locaux peuvent être malmenés dans leur opposition, les investisseurs indiens comme Tata ou les firmes étrangères comme POSCO (Corée du Sud) perdent de l’argent alors qu’ils sont prêts à créer de nouvelles aciéries. Une vingtaine de milliards de dollars sont ainsi en attente d’investissement.

En conclusion, malgré le ralentissement actuel, l’économie indienne conserve de solides atouts et presque personne ne conteste le système démocratique du pays en dépit de sérieuses failles. Il serait néanmoins urgent, pour que l’Inde puisse poursuivre son développement, de sortir de la crise de gouvernance qui lèse aujourd’hui l’économie et de réduire l’inflation. Rahul Gandhi, fils de Sonia Gandhi, Présidente du parti du Congrès, actuellement aux États-Unis (pour des soins, semble-t-il), va-t-il quitter ses fonctions au sein du parti pour succéder à Manmohan Singh ? Et si oui, réussira t-il à sortir son pays de la difficile phase d’aujourd’hui ?

00:07 Publié dans Actualité, Economie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, politique internationale, économie, asie, affaires asiatiques, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 12 août 2013

Zone euro

Laurent OZON:

Zone euro: En Europe, la gouvernance économique a surtout besoin d'une gouvernance politique

Ex: http://www.newsring.fr/

François Hollande a proposé l'instauration d'un gouvernement économique de la zone euro lors de la deuxième conférence de presse de son quinquennat, le 16 mai 2013. Pour Laurent Ozon, le problème de l'euro provient de notre incapacité à lui assigner une direction politique.

L'actuelle crise de l'euro est le résultat d'une opération d'instabilisation menée par le monde financier et le gouvernement profond US pour maintenir le statut du dollar comme monnaie de change internationale. Cet outil monétaire (le dollar) est ce qui permet aux USA de continuer à financer leur domination par une dette contractée sur le monde entier dans une unité de change qui n'a que la valeur du papier sur laquelle elle est imprimée. De fait, le problème de l'euro est celui de notre incapacité à lui assigner une direction politique et cette difficulté provient en premier lieu de la difficulté d'une organisation politique comme l'UE à définir les contours d'une volonté politique claire, tiraillée entre les volontés contradictoires de ses membres, les empiètements des multinationales, les tentatives répétées de sabotage des USA (via ses satellites) etc.

De fait, toute monnaie non adossée à une volonté politique est un outil problématique. Ceci est valable pour toutes les monnaies, qu'elles soient nationales ou européennes. La question fondamentale est donc bien de savoir où peut se constituer une volonté politique capable d'une direction économico-financière souveraine et conforme à ses intérêts. La seconde question qui découle immédiatement de la première est: quels seront ses moyens réels d'action (en matière monétaire et au delà) face à une hégémonie financiaro-militaire de plus en plus agressive.

La nation par son unité héritée de l'histoire, peut apparemment fournir un environnement de pouvoir mieux maîtrisé et donc un potentiel de volonté politique opérationnel plus simple à obtenir qu'une fédération d'États aux intérêts parfois contradictoires comme l'UE. En clair, la France, par exemple, peut imaginer se donner une monnaie et lier les conditions de sa politique monétaire à ses intérêts souverains. La question qui se posera secondairement sera: quel poids aura la France face à cette hégémonie, compte tenu de son niveau d'autonomie vivrière, énergétique, militaire, médiatico-culturelle, économique et financière ? Un poids faible à n'en pas douter. D'autant plus faible que le niveau d'intégration de la France dans l'économie mondiale ne repose pas seulement sur sa monnaie mais sur un dispositif d'imbrication beaucoup plus vaste et infiniment plus profond que ne le croient ceux qui rêvent d'un destin politique retrouvé, l'œil dans le rétroviseur. C'est un partisan du protectionnisme et de la relocalisation qui l'affirme, dans l'état actuel des choses, il faudra des efforts immenses et du temps à une France isolée des grands systèmes monétaires et des sphères d'influence correspondantes, pour pouvoir résister aux pressions du système financier et militaire de la première puissance mondiale, pour ne pas évoquer les autres.

Confrontée probablement dans les vingts années à venir à une crise civile grave, dépendante de ses importations, sans autonomie industrielle (pièces, technologies, etc.) et sans puissance militaire de premier ordre ni ressources capables d'impacter les rapports de forces géopolitiques mondiaux, la France ne profitera de sa liberté monétaire que bien peu de temps. Celui de s'enfoncer dans la guerre et la ruine, sort qu'elle ne pourra in fine conjurer qu'en passant sous contrôle total d'une puissance dont elle pensait s'affranchir.

De fait, je le pense, la France n'a pas les moyens de faire cavalier-seul. Adossée aux centaines de millions d'européens tournée vers la Russie, elle pourrait se donner dans l'UE, les moyens d'une politique monétaire conforme aux intérêts de son économie. Car ce qui peut être fait en France peut être fait en Europe, certes dans un premier temps plus difficilement, mais à la condition préalable d'une vigoureuse refondation des institutions communautaires qui permettrait à une Europe débarrassée du Royaume-Uni et autres satellites US, de retrouver les moyens de son retour à l'histoire dans un monde multipolaire et de défendre ses choix avec plus de poids que celui d'un pays en pré-guerre civile ne disposant pas des moyens de puissance pour maîtriser, isolé, les conséquences de ses coups de mentons monétaires.

En bref, évoquer la question de la sortie de l'euro sans évoquer celui des rapports de forces internationaux et des implications vitales induites relève au mieux de l'amateurisme politique. De ce point de vue, un gouvernement économique de la zone euro pourrait être une solution, si il n'associait pas les habituels porte-avions américains au sein de l'UE et si la France et l'Allemagne s'engageaient à ajouter une dorsale russe à l'axe Carolingien...

C'est en tous cas le moment, à quelques mois des élections européennes d'ouvrir sérieusement le débat non ?

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zone euro, euro, politique monétaire, politique internationale, europe, affaires européennes, économie, laurent ozon |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 22 juillet 2013

CHARLES ROBIN ou "Le libéralisme comme volonté et comme représentation"

CHARLES ROBIN ou "Le libéralisme comme volonté et comme représentation"

Pierre Le ViganEx: http://metamag.fr

00:05 Publié dans Economie, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre le vigan, libéralisme, théorie politique, économie, politologie, sciences politiques, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 07 juillet 2013

P. Jovanovic: les banques ont volé la démocratie

00:05 Publié dans Economie, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : pierre jovanovic, banques, banksters, crise économique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 20 juin 2013

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ESTADOS UNIDOS – UNIÓN EUROPEA OTRO PASO HACIA LA GLOBALIZACIÓN

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, europe, états-unis, affaires européennes, union européenne, économie, globalisation, mondialisation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 12 juin 2013

Chute programmée du système financier

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre jovanovic, entretien, économie, crise économique, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 03 juin 2013

La economía no es el destino

La economía no es el destino

Archivio 1979 - Ex: http://www.nuevaderecha.org/

«Las únicas realidades que cuentan para nuestro futuro son de orden económico», declaraba durante un debate un ministro, que es también, al parecer, el mejor economista de Francia. «Estoy totalmente de acuerdo con usted», le replicaba el adversario político al que se oponía, pero usted es un gestor muy malo y somos más fuertes que usted en economía.

Diálogo revelador.

Como Nietzsche, sepamos descubrir a los falsos sabios bajo la máxima de «especialistas», destrocemos los ídolos, pues la falsa ciencia –la metafísica también– de nuestra época, y la primera de sus ídolos, es la economía.

«Vivimos en sociedades, anota Louis Pauwels, para las cuales la economía es el único destino. Limitamos nuestros intereses a la historia inmediata, y limitamos ésta a los hechos económicos». Nuestra civilización, por supuesto –que no es más una «cultura»– está fundada sobre una concepción del mundo exclusivamente económica. Las ideologías liberales, socialistas o marxistas, se unen en su interpretación «economista» del hombre y de la sociedad. Postulan todas que el ideal humano es la abundancia económica individual; aunque se diferencian por los medios de cómo llegar a ese estado, admiten unánimemente que un pueblo no es más que una «sociedad», reducen su destino a la exclusiva consecución del bienestar económico, explican su historia y elaboran su política sólo a través de la economía.

Es lo que en el GRECE negamos. Rechazamos esta reducción de lo humano a lo económico, esta única dimensión de la Historia. Para nosotros, los pueblos deben primero asegurar su destino: es decir su duración histórica y política y su especificidad. La historia no está determinada, y menos con relaciones y mecanismos económicos. La voluntad humana hace la historia. No la economía.

La economía para nosotros no debería ser ni una contradicción ni una teoría, sino una estrategia, indispensable, pero subordinada a lo político. Administrar los recursos de una comunidad según criterios primero políticos, ese es el sitio de la economía.

Entonces, entre las opciones liberales o socialistas y nosotros, no hay entente posible. Anti-reduccionistas, no creemos que la «felicidad» merezca ser un ideal social exclusivo. Al igual que los etólogos modernos, pensamos que las comunidades humanas sólo sobreviven físicamente si tienen un destino espiritual y cultural.

Podemos incluso demostrar que privilegiando la economía y la búsqueda del bienestar personal, llegamos a sistemas tiranos, a la desculturización de los pueblos, y a corto plazo, a una mala gestión económica. Ya que la economía funciona mejor cuando no ocupa el primer lugar, cuando no usurpa la función política.

Por lo tanto hay que asumir un cambió intelectual en economía, como en otros campos. Otra visión de la economía, según los desafíos contemporáneos, y ya no fundada sobre axiomas de burgueses del siglo XIX, será posiblemente la Economía Orgánica, objeto de nuestras investigaciones actuales.

La revuelta «en el sentido que Julius Evola da a este término» se impone contra esta dictadura de la economía, fruto de una dominación de los ideales burgueses y de una hipertrofia de una función social. Para nosotros europeos del oeste, es una revuelta contra el liberalismo.

«Nuestra época –escribía ya Nietzsche en Aurora– que tanto habla de economía es muy derrochadora; derrocha el espíritu». Fue profeta: hoy, un Presidente de la República se atreve a declarar: «El problema mayor de nuestra época, es el consumo». El mismo, a estos «ciudadanos» reducidos a simples consumidores, afirmar que desea el «nacimiento de una inmensa clase media, unificada por el nivel de vida». También el mismo se ha felicitado de la sumisión de la cultura a la economía mercante: «La difusión masiva –esta palabra que tanto le gusta– del audiovisual lleva a la población a compartir los mismos bienes culturales. Buenos o malos, es otra cuestión (sic) pero en todo caso por primera vez los mismos».

Clara apología, del jefe de fila de los liberales, del rebajamiento de la cultura al tráfico. Así, lo político desciende hasta el nivel de la gestión, fenómeno bien descrito por el politólogo Carl Schmitt. El dominio obsesivo de las preocupaciones económicas no corresponde, sin embargo, al antiguo psiquismo de los pueblos europeos. En efecto, las tres funciones sociales milenarias de los indoeuropeos, funciones de soberanía política y religiosa, de guerra, y en tercer lugar de fecundidad y de producción, supondrían un dominio de los valores de las dos primeras funciones, hechos puestos a la luz por G. Dumézil y E. Benveniste. Pero, no sólo la función de producción se encuentra hoy dominada por una de sus sub-funciones, la economía, sino que ésta, a su vez, está dominada por la sub-función «mercante». Por consiguiente el organismo social está, patológicamente, sumiso a los valores que produce la función mercante.

Según los conceptos del sociólogo F. Tonnies, este mundo al revés pierde su carácter «orgánico» y vivo y se convierte en «sociedad mecánica». Tenemos que reinventar una «comunidad orgánica». Así el liberalismo económico y su colaborador político adquieren su significado histórico: esta ideología ha sido la coartada teórica de una clase económica y social para «librarse» de toda tutela de la función soberana y política, e imponer sus valores –sus intereses materiales– en vez y en lugar del «interés general» de la Comunidad entera.

Solamente la función soberana y sus valores propios pueden asegurar el interés general. La única revolución ha sido la del liberalismo, que ha usurpado la soberanía en interés de la función económica, revindicando primero la «igualdad» con los otros valores, pretexto para marginarlos después.

Según un proceso cercano al marxismo, el liberalismo ha construido un reduccionismo económico. Los hombres sólo son significativos para él como participantes abstractos en el mercado: clientes, consumidores, unidades de mano de obra; las especificidades culturales, étnicas, políticas, constituyen tantos obstáculos, de «anomalías provisionales» hacia la Utopía a realizar: el mercado mundial, sin fronteras, sin razas, sin singularidades; esta utopía es más peligrosa que la del igualitarismo «comunista» ya que es más extremista todavía, y más pragmática. El liberalismo americano y su sueño de fin de la Historia en el mismo way of life comercial planetario, constituye la principal amenaza.

Así señalamos claramente a nuestro enemigo. Tenemos costumbre de designar como «sociedad de mercado» a la realizada según la ideología liberal; podemos señalar que el marxismo y el socialismo nunca han conseguido, ellos, a realizar su proyecto igualitario, la «sociedad comunista», y aparecen así menos revolucionarios que el liberalismo, menos «reales».

Esta «sociedad de mercado» se nos aparece pues como el objeto actual y concreto de crítica y de destrucción. Nuestra sociedad es «de mercado», pero no especialmente mercantil. La república de Venecia, las ciudades hanseáticas vivían de un sistema económico mercantil pero no constituían sociedades «de mercado». Pues el término «mercado» no designa estructuras socioeconómicas sino una mentalidad colectiva, un sistema de valores que caracteriza no sólo la economía pero todas las instituciones.

Los valores del mercado, indispensables a su único nivel, determinan el comportamiento de todas las esferas sociales y de Estado, e incluso la función puramente productiva de la economía.

Se juzga –y al Estado en primer lugar– desde un punto de vista totalmente mercantil. Esto no quiere decir que dominación mercante signifique «dominación por el dinero», no planteamos una condena moral del dinero no del beneficio del empresario. Hay que admitir el comportamiento mercantil o provechoso si acepta subordinarse a otros valores. No hay que ver pues en nuestra posición un «odio de la economía» o un nuevo reduccionismo opuesto a la ganancia y a la función mercantil como tales. No somos moralizadores cristianos. Sociedad de mercando significa pues sociedad donde los valores sólo son mercantiles. Podemos clasificarles en tres figuras «mayores»: la mentalidad determinista, el espíritu de cálculo y la dictadura del bienestar económico individual.

La mentalidad determinista, útil sólo para la única actividad mercantil, tiende a eliminar los riesgos y a minimizar los vaivenes. Pero, adoptada por el conjunto de una sociedad y en particular por los decididotes políticos y económicos, la mentalidad determinista se convierte en coartada intelectual para no actuar ni arriesgar. Sólo el mercante (comerciante) puede por derecho, para maximizar sus ganancias, subordinar sus actos a determinismos: leyes del mercado, coyunturas, curvas de precios, etc… Pero el poder político, no más que la economía nacional no deberían, como un comerciante, someterse o «dejarse llevar» por una racionalidad excesiva que dispensa de todo «juego de riesgo». La sociedad mercante se «administra» a corto plazo, bajo la hegemonía de las «previsiones económicas» pseudos científicas (la industrialización «ineludible» del Tercer Mundo, la mundialización de la competencia internacional, la tasa de crecimiento de las rentas y del PNB, etc.), pero paradójicamente no tiene en cuenta las más elementales de las evoluciones políticas a medio plazo: por ejemplo el oligopolio de los poseedores del petróleo.

Por lo tanto, nada menos «independiente» que las naciones mercantes. Los gestores liberales van en el sentido de lo que creen mecánicamente determinado (por estar racionalmente formulado) haciendo la economía de la imaginación y de la voluntad.

En el siglo de la perspectiva, de la previsión estadística e informática, nos dejamos llevar por el corto plazo y se prevé menos que los soberanos de los siglos pasados. Todo pasa como si las evoluciones sociales demográficas, geopolíticas no existieran y no fuesen a tener efectos mayores. Lo igual en todos los sitos – según la fórmula estúpida de los economistas liberales- solamente son tomadas en cuenta por los que deciden las restricciones o pseudos previsiones económicas a corto plazo. (original francés Toutes choses égales par allieurs –selon la formule stupide des économistes libéraux- seules son prises en compte par les décideurs, les contraintes ou pseudo-prévisions économiques à court terme)

La sociedad mercante es pues ciega. Sometida a las evoluciones y a las voluntades exteriores, porque cree en el determinismo histórico, trata a los pueblos europeos como objetos de la historia.

Segundo rasgo de la mentalidad mercante: el espíritu de cálculo. Adaptado al comerciante, este espíritu no conviene a los comportamientos colectivos. Hegemonía de lo cuantificable sobre lo cualificable, es decir, sobre los valores, dominio de lo mecánico sobre lo orgánico, el espíritu de cálculo aplica a todo la tabla única del valor económico. No pensamos que el «dinero» se haya convertido en la norma general: sino que todo lo que no se puede medir «ya no cuenta».

Se pretende calcularlo todo, incluso lo no-económico: se «programan» los momentos de jubilación, las horas de trabajo, los tiempos de ocio, los salarios, en el mismo nivel –pero mucho antes– los niños que van a tener. Existe incluso un «coste de la vida humana» tomado en cuenta para ciertas inversiones. Pero todo lo que escapa al cálculo de los costes, es decir precisamente lo que más importa, es rechazado, los aspectos incontables económicamente de los hechos socio-culturales (como los costes sociales de la pérdida de raíces resultante de la inmigración) llegan a ser indescifrables e insignificantes para los «tecnomercantes».

Incluso en economía, el exceso de cálculo perjudica: ¿cuántas inversiones útiles a largo plazo, pero que un cálculo de previsión declara no rentables a corto plazo, son abandonadas?

El individuo, seguro, «calcula» su existencia, pero ya no piensa en su herencia, en su descendencia. Los Estados obsesionados por la gestión a corto plazo, sólo toman en consideración los aspectos «calculables» y cifrables de su acción. Estos «hombres de negocios» demagogos sólo actúan ahí donde se pueden «rendir cuentas» y sobre todo en lo inmediato, incluso si es necesario falsificando algunas cifras.

¿Una región muere de anemia cultural? ¿Qué importa si por el turismo de masas, su tasa de crecimiento es positiva? Y, entre adversarios políticos, el argumento político se reduce a batallas de porcentajes.