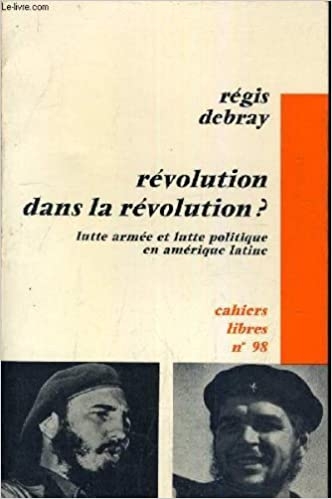

En 1967, l’éditeur des milieux gauchistes, François Maspero, réalise un beau coup éditorial. Il sort Révolution dans la révolution ? d’un agrégé de philosophie de 26 ans, Régis Debray qui vit depuis plusieurs mois à La Havane.

En 1967, l’éditeur des milieux gauchistes, François Maspero, réalise un beau coup éditorial. Il sort Révolution dans la révolution ? d’un agrégé de philosophie de 26 ans, Régis Debray qui vit depuis plusieurs mois à La Havane.

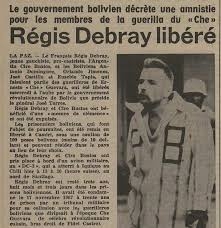

La parution de ce livre en France un mois avant que l’armée bolivienne, traquant le Che Guevara et ses guérilleros, n’arrête le Français ne provoque pas un grand enthousiasme. L’ouvrage, assez court mais dense, exprime le point de vue castriste – guévariste (1) de la prise armée du pouvoir par la multiplication des foyers de guérilla dans le Tiers Monde; thèse soutenue par le Che sous le nom de foquisme (de foco, « foyer » en espagnol). Bien plus tard, alors âgée de dix ans et envoyée tout le mois de juillet à Cuba dans un camp des Jeunesses communistes, Laurence Debray, sa fille aînée, racontera que « lors de ces cours de théorie communiste, on m’expliqua que mon père avait assidûment fréquenté le Lider Maximo et son acolyte argentin, qu’il avait même alimenté la brillante théorie révolutionnaire du foquisme grâce à un livre (2) ».

Guide pratique de guérilla

Révolution dans la révolution ? ne manque pas de charme. Il présente « pourquoi le travail insurrectionnel est aujourd’hui le travail politique numéro 1 (p. 125, souligné par l’auteur) ». Bien que s’appuyant sur des exemples survenus en Amérique latine, du Guatemala à la Bolivie, ce bréviaire de guérilla évoque souvent la révolution urbaine, car « la révolution socialiste résulte d’une lutte armée contre le pouvoir armé de l’État bourgeois (p. 15) ». Outre leur expérience immédiat, Régis Debray puise dans les différentes pratiques révolutionnaires armées, principalement en Asie. Rappelons que Karl Marx et Friedrich Engels n’ont jamais hésité à s’interroger sur l’art de la guerre à partir de l’actualité (3).

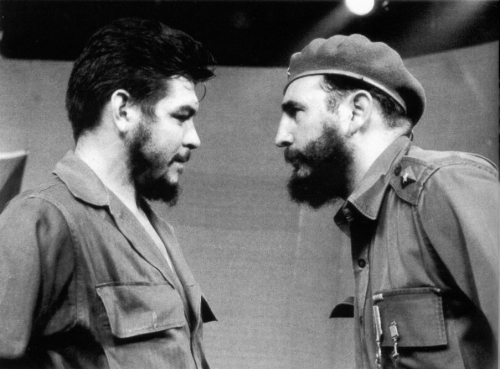

Laurence Debray rapporte au sujet de l’ouvrage paternel que « les entretiens nocturnes entre mon père et Fidel Castro se poursuivaient. Mon père était comme envoûté par la logorrhée du Commandante, qui pouvait ne pas s’arrêter durant dix heures. Il couchait sur le papier ses propos, théorisait sa pensée, clarifiant ses intuitions, synthétisant ses analyses. Mon père écrivait à la main en français, ma mère traduisait et tapait, et le Lider Maximo relisait. Révolution dans la révolution ? fut édité à deux cent mille exemplaires à Cuba au début de l’année 1967, puis par les éditions Maspero à Paris (4) ». Il s’agit presque donc d’une réflexion collective dont le centre d’intérêt demeure le monde américain de langue espagnole. « En Amérique latine, l’impérialisme américain jouera sa partie finale, décisive : celle qui décidera de sa fin (p. 8). » Fort de son passé de chef révolutionnaire prestigieux, Fidel Castro, par l’intermédiaire de notre normalien, relit et réactualise l’interprétation classique de l’insurrection. Si l’ouvrage se montre parfois critique envers l’approche militaire du maoïsme et plus disposé envers les succès tactiques du général vietnamien Giap, l’essai insiste sur le réalisme et le pragmatisme. « Pour détruire une armée il en faut une autre, ce qui suppose entraînement, discipline et des armes. La fraternité et le courage ne font pas une armée : voir l’Espagne, voir la Commune de Paris… (p. 33). »

Régis Debray souligne toutefois qu’« une guérilla ne peut se développer militairement qu’à la condition qu’elle se convertisse en avant-garde politique (p. 115, souligné par l’auteur) ». Cela nécessite de la patience et des actions précises et méthodiques, voire quasi-chirurgicales. « D’abord, on va du plus petit au plus grand, mais vouloir aller en sens inverse ne sert à rien. Le plus petit, c’est le foyer guérillero, noyau de l’armée populaire, et ce n’est pas un front qui créera ce noyau, mais c’est le noyau qui en se développant permettra de créer un front national révolutionnaire. Un front se fait autour de quelque chose d’existant, non seulement autour d’un programme de libération (p. 87, souligné par l’auteur). » Il importe par conséquent de mettre tous les atouts de son côté : tout prévoir, de tout vérifier, de tout envisager. « Seule la maîtrise du détail donne leur sérieux aux plans généraux. Finalement, et plus encore pour une force guérilla que pour une force régulière, il n’y a pas de détails dans l’action, ou plutôt tout est affaire de détails (pp. 60 – 61). » L’amateurisme et un certain romantisme politique n’ont pas leur place dans une lutte armée sérieuse et efficace. La priorité ne vise à faire le beau ou à se pavaner devant des médiats dominants d’occupation mentale hostiles, mais plutôt de tout mettre en œuvre pour gagner. Or, « vaincre c’est accepter, par principe, que la vie n’est pas le bien suprême du révolutionnaire (p. 58) ». Quel ascétisme militant ! Y aurait-il implicitement un surhumanisme (voire des vertus nietzschéennes) en gestation ?

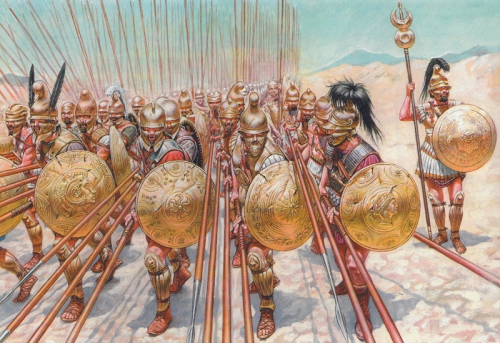

Révolution dans la révolution ? Expose ainsi une vision exigeante, spartiate même, du militantisme. L’esprit d’abnégation, de service et de sacrifice parcourt tout l’ouvrage. Rejoindre une guérilla dans une jungle hostile ou au cœur d’une montagne inhospitalière secoue, bouleverse et remue les tripes du vieil homme. « On dit bien que nous baignons dans le social : les bains prolongés amollissent. Rien de tel que d’en sortir pour se rendre compte à quel point ces couveuses tièdes infantilisent et embourgeoisent. Les premiers temps dans la montagne, reclus dans la forêt dite vierge, la vie est tout simplement un combat de chaque jour, dans ses moindres détails – et d’abord un combat du guérillero contre lui-même, pour surmonter ses anciennes habitudes, les marques laissées par la couveuse dans son corps, sa faiblesse. L’ennemi à vaincre, dans les premiers mois, c’est lui-même, et on ne sort pas toujours vainqueur de ce combat-là : beaucoup abandonnent, désertent ou redescendent volontairement vers la ville, assumer d’autres tâches (pp. 71 – 72). » Dans un foyer guérillero, on y apprend aussi la fraternité, la solidarité et la communauté. « La première loi d’une guérilla, c’est qu’on n’y survit pas seul. L’intérêt du groupe est l’intérêt de chacun, et vice-versa. Vivre et vaincre, c’est vivre et vaincre tous ensemble. Qu’un seul combattant traîne et reste en arrière de la colonne en marche, c’est toute la colonne qui est compromise, dans sa rapidité et sa sécurité. À l’arrière, il y a l’ennemi : impossible de laisser le compagnon en chemin, ni de le renvoyer. À tous donc, de se répartir sa charge, alléger son sac, ses cartouchières, et de l’entourer jusqu’au but. Dans ces conditions l’égoïsme de classe ne fait pas long feu (p. 119). » Cette approche est cohérente parce que « lutter pour un maximum d’efficacité, c’est lutter en toute occasion pour la réunion de la théorie et de la pratique, et non contre la théorie au nom de la pratique à tout prix (p. 9, souligné par l’auteur) ». Ce livre manifeste une indéniable aspiration soldatique.

Révolution dans la révolution ? Expose ainsi une vision exigeante, spartiate même, du militantisme. L’esprit d’abnégation, de service et de sacrifice parcourt tout l’ouvrage. Rejoindre une guérilla dans une jungle hostile ou au cœur d’une montagne inhospitalière secoue, bouleverse et remue les tripes du vieil homme. « On dit bien que nous baignons dans le social : les bains prolongés amollissent. Rien de tel que d’en sortir pour se rendre compte à quel point ces couveuses tièdes infantilisent et embourgeoisent. Les premiers temps dans la montagne, reclus dans la forêt dite vierge, la vie est tout simplement un combat de chaque jour, dans ses moindres détails – et d’abord un combat du guérillero contre lui-même, pour surmonter ses anciennes habitudes, les marques laissées par la couveuse dans son corps, sa faiblesse. L’ennemi à vaincre, dans les premiers mois, c’est lui-même, et on ne sort pas toujours vainqueur de ce combat-là : beaucoup abandonnent, désertent ou redescendent volontairement vers la ville, assumer d’autres tâches (pp. 71 – 72). » Dans un foyer guérillero, on y apprend aussi la fraternité, la solidarité et la communauté. « La première loi d’une guérilla, c’est qu’on n’y survit pas seul. L’intérêt du groupe est l’intérêt de chacun, et vice-versa. Vivre et vaincre, c’est vivre et vaincre tous ensemble. Qu’un seul combattant traîne et reste en arrière de la colonne en marche, c’est toute la colonne qui est compromise, dans sa rapidité et sa sécurité. À l’arrière, il y a l’ennemi : impossible de laisser le compagnon en chemin, ni de le renvoyer. À tous donc, de se répartir sa charge, alléger son sac, ses cartouchières, et de l’entourer jusqu’au but. Dans ces conditions l’égoïsme de classe ne fait pas long feu (p. 119). » Cette approche est cohérente parce que « lutter pour un maximum d’efficacité, c’est lutter en toute occasion pour la réunion de la théorie et de la pratique, et non contre la théorie au nom de la pratique à tout prix (p. 9, souligné par l’auteur) ». Ce livre manifeste une indéniable aspiration soldatique.

Feu sur le trotskysme

Est-ce la raison pour laquelle Régis Debray se montre si sévère à l’égard du trotskysme, cet auxiliaire du libéralisme mutant ? Bien qu’il se décide « un moment à prendre au sérieux la conception trotskyste, et non comme la pure et simple provocation qu’elle est dans la pratique (p. 36) », il assure que « le trotskysme fait mentir le sens commun, en ceci que sa division fait sa force. Il est partout et nulle part, il se livre en se cachant, il n’est jamais ce qu’il est, trotskyste. L’idéologie trotskyste resurgit aujourd’hui de plusieurs côtés, prenant prétexte de quelques échecs transitoires rencontrés par l’action révolutionnaire, mais c’est toujours pour proposer la même “ stratégie de prise de pouvoir ” (p. 34) ». Il estime que « le trotskysme est une métaphysique pavée de bonnes intentions. Il croit en la bonté naturelle des travailleurs, toujours pervertie par les bureaucraties malignes mais dans le fond, jamais abolie (pp. 37 – 38) ». Il continue sa lourde charge contre les tenants de la IVe Internationale : « Parce que le trotskysme arrivé à son point ultime de dégénérescence est une métaphysique médiévale, il est astreint aux monotonies de sa fonction (p. 38). » Ainsi l’auteur rejette-t-il à la fois « trotskysme et réformisme [qui] se donnent la main pour condamner la guerre de guérilla, la freiner ou la saboter (p. 39) ».

Régis Debray, et par-delà lui, rappelons-le, Fidel Castro, ne valide pas la démarche fixiste, routinière et stérile des héritiers de Léon Bronstein. « Dans certaines conditions, l’instance politique ne se sépare pas de l’instance militaire, elles forment un seul tout organique. Cette organisation, c’est celle de l’Armée populaire dont le noyau est l’armée guérillera. Le Parti d’avant-garde peut exister sous la forme propre du foyer guérillero. La guérilla est le Parti en gestation (pp. 113 – 114, souligné par l’auteur). » Dans l’espoir de l’emporter, « toute ligne militaire dépend d’une ligne politique qu’elle exprime (p. 21) » d’autant que « ce qui est décisif pour l’avenir, c’est l’ouverture de foyers militaires et non de “ foyers ” politiques (p. 129) ». Le foquisme se comprend comme une dynamique aux tactiques mouvantes adaptées à la réalité du terrain et aux circonstances du moment. Il désavoue en outre « l’économisme, c’est la défense exclusive des intérêts professionnels des travailleurs contre les empiétements du pouvoir patronal, à travers le syndicat; comme il est exclu d’attaquer le pouvoir politique des patrons, l’État bourgeois, cette défense accepte et avalise en fait ce qu’elle prétend combattre (p. 24, souligné par l’auteur) ». Il dénie tout sérieux à l’autodéfense. « De même que l’économisme nie le rôle du parti d’avant-garde, de même l’autodéfense nie le rôle du détachement armé, organiquement distinct de la population civile (p. 26). »

Régis Debray, et par-delà lui, rappelons-le, Fidel Castro, ne valide pas la démarche fixiste, routinière et stérile des héritiers de Léon Bronstein. « Dans certaines conditions, l’instance politique ne se sépare pas de l’instance militaire, elles forment un seul tout organique. Cette organisation, c’est celle de l’Armée populaire dont le noyau est l’armée guérillera. Le Parti d’avant-garde peut exister sous la forme propre du foyer guérillero. La guérilla est le Parti en gestation (pp. 113 – 114, souligné par l’auteur). » Dans l’espoir de l’emporter, « toute ligne militaire dépend d’une ligne politique qu’elle exprime (p. 21) » d’autant que « ce qui est décisif pour l’avenir, c’est l’ouverture de foyers militaires et non de “ foyers ” politiques (p. 129) ». Le foquisme se comprend comme une dynamique aux tactiques mouvantes adaptées à la réalité du terrain et aux circonstances du moment. Il désavoue en outre « l’économisme, c’est la défense exclusive des intérêts professionnels des travailleurs contre les empiétements du pouvoir patronal, à travers le syndicat; comme il est exclu d’attaquer le pouvoir politique des patrons, l’État bourgeois, cette défense accepte et avalise en fait ce qu’elle prétend combattre (p. 24, souligné par l’auteur) ». Il dénie tout sérieux à l’autodéfense. « De même que l’économisme nie le rôle du parti d’avant-garde, de même l’autodéfense nie le rôle du détachement armé, organiquement distinct de la population civile (p. 26). »

Révolution dans la révolution ? Compare volontiers la guérilla à l’autodéfense à l’avantage bien sûr de la première. « L’autodéfense est partielle, la guérilla révolutionnaire vise à la guerre totale, en combinant sous son hégémonie toutes les formes de lutte dans tous les points du territoire. Locale, donc localisée d’emblée, la communauté en autodéfense n’a pas d’initiative : elle ne peut élire le lieu du combat, elle ne bénéficie ni de la mobilité, ni de l’effet de surprise, ni de la capacité de manœuvre (p. 26). » Le foyer guérillero ne se fixe jamais, il bouge en permanence. S’il rassemble trop de combattants par rapport à ses capacités optimales de combat, il doit se scinder pour mieux se pérenniser puisque « la fraction multiplie mais ne divise pas (p. 133) ». Bref, « la base guérillera c’est, selon une expression de Fidel, le territoire à l’intérieur duquel se déplace le guérillero et qui se déplace avec lui. La base d’appui, dans l’étape initiale, elle est dans le havresac du combattant (p. 66) ». N’est-ce pas là une esquisse de la TAZ (zone autonome temporaire) de l’anarchiste étatsunien Hakim Bey reprendre et étoffer dans le courant de la décennie 1990 avec son (5) ? La petite guerre ou guérilla demeure cet affrontement inégal entre un appareil étatique de forces organisées et puissantes et des unités partisanes dispersées et numériquement peu nombreuses. Le choix du terrain d’opération militaire, la soudaineté de l’attaque, la rapidité d’exécution, la capacité de dissimulation, établissent pour un court instant une éphémère égalité, sinon une brève supériorité en faveur des guérilleros.

Usages et mésusages de la violence

À la différence du précédent bolchevik russe, Régis Debray entend que « l’armée populaire sera le noyau du parti et non l’inverse. La guérilla est l’avant-garde politique “ in nuce ” et c’est de son développement seul que peut naître le véritable Parti (p. 125, souligné par l’auteur) ». L’auteur et son mentor, Fidel Castro, ont-ils cependant en tête pendant leurs longues conversations nocturnes l’exemple-phare du Parti-guérilla de la République populaire démocratique de Corée ? Le Parti du travail de Corée émane de la guérilla communiste anti-japonaise des années 1930 et 1940 (6) à l’instar d’ailleurs de l’exemple chinois. « C’est à travers les guerres révolutionnaires de ces dix-huit années, note Mao Tsé-toung, que notre Parti s’est développé, consolidé et bolchévisé, et sans la lutte armée, il n’y aurait pas eu le Parti communiste d’aujourd’hui (7). » Il y a par ailleurs des similitudes entre l’expérience castriste et celle du « Grand Timonier ». « Pour un révolutionnaire, l’échec est un tremplin : théoriquement plus enrichissant que le succès, il accumule une expérience et un savoir (p. 20) ». Cela fait furieusement penser à la célèbre phrase de Mao : « De défaite en défaite, jusqu’à la victoire finale ! (8) » On comprend mieux pourquoi « mon père fut propulsé au rang de “ favori de Fidel ” et de théoricien du régime (9) ».

En bon marxiste, Régis Debray ne peut pas ne pas s’empêcher d’écrire que « la guérilla est à la jacquerie ce que Marx est à Sorel (p. 26) ». Par-delà du mythe mobilisateur de la grève générale, il ne comprend pas la portée déflagratoire de l’auteur des Réflexions sur la violence. Certes, « nous ne sommes jamais tout à fait contemporains de notre présent. L’histoire avance masquée (p. 15). » Sauf qu’en périodes exceptionnelles où l’urgence de la situation permet, facilite et impose une dérogation majeure aux normes conventionnelles, cette période hors norme (ou anormale) que savent si bien satisfaire les structures régaliennes favorables au port obligatoire du masque sanitaire et opposées aux « Gilets jaunes » confirme au contraire toute la pertinence des écrits de Georges Sorel.

Révolution dans la révolution ? reste bien une œuvre à part dans l’abondante bibliographie du philosophe. Sa lecture à la fin des années 1970 dans les squats autonomes, organisés ou non, suscitera un engouement considérable, déclenchant chez certains l’intention d’importer en Europe et en France pré-mitterrandienne un activisme armé similaire (10). Bien que maintenant daté, ce manuel de guérilla peut à sa manière aider la véritable dissidence en cours à mieux investir les périphéries à partir de BAD disséminées dans toutes les campagnes pour mieux ensuite assécher les centres métropolitains de la bobocratie cosmopolite…

Révolution dans la révolution ? reste bien une œuvre à part dans l’abondante bibliographie du philosophe. Sa lecture à la fin des années 1970 dans les squats autonomes, organisés ou non, suscitera un engouement considérable, déclenchant chez certains l’intention d’importer en Europe et en France pré-mitterrandienne un activisme armé similaire (10). Bien que maintenant daté, ce manuel de guérilla peut à sa manière aider la véritable dissidence en cours à mieux investir les périphéries à partir de BAD disséminées dans toutes les campagnes pour mieux ensuite assécher les centres métropolitains de la bobocratie cosmopolite…

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Plutôt que « castriste », Régis Debray parle de « fidéliste ».

2 : Laurence Debray, Fille de révolutionnaires, Stock, 2017, p. 248.

3 : cf. Karl Marx et Friedrich Engels, Écrits militaires. Violence et constitution des États européens modernes, traduit et présenté par Roger Dangeville, L’Herne, coll. « Théorie et Stratégie », n° 5, 1970.

4 : Laurence Debray, op. cit., pp. 65 – 66.

5 : cf. Hakim Bey, T.A.Z. Zone autonome temporaire, traduit de l’anglais par Christine Treguier avec l’assistance de Peter Lamia et Aude Latarget, Éditions de l’Éclat, 2007.

6 : cf. Philippe Pons, Corée du Nord. Un État-guérilla en mutation, Gallimard, coll. « NRF », 2016.

7 : Mao Tsé-toung, « Pour la parution de la revue Le Communiste » (4 octobre 1939), Œuvres choisies de Mao Tsé-toung, tome II, dans Citations du président Mao Tsé-toung (Le Petit Livre rouge), Le Seuil, coll. « Politique », 1967, p. 41.

8 : La véritable citation est la suivante : « Lutte, échec, nouvelle lutte, nouvel échec, nouvelle lutte encore, et cela jusqu’à la victoire – telle est la logique du peuple, et lui non plus, il n’ira jamais contre cette logique. » Mao Tsé-toung, « Rejetez vos illusions et préparez-vous à la lutte » (14 août 1949), Œuvres choisies de Mao Tsé-toung, tome IV, dans Citations…, op. cit., p. 45.

9 : Laurence Debray, op. cit., p. 66.

10 : cf. Aurélien Dubuisson, Action directe. Les premières années. Genèse d’un groupe armé 1977 – 1982, Libertalia, coll. « Édition poche », 2018.

• Régis Debray, Révolution dans la révolution ? Lutte armée et lutte politique en Amérique latine, Librairie François Maspero, coll. « Cahiers libres », n° 98, 1967, 139 p.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

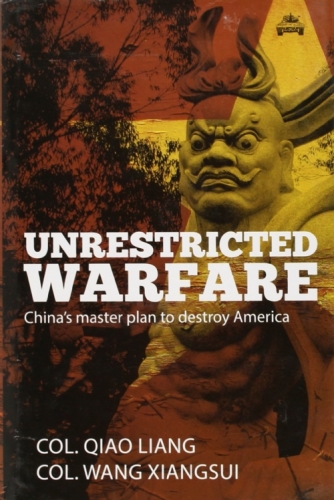

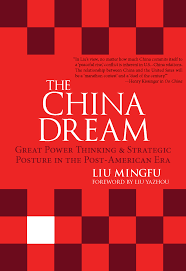

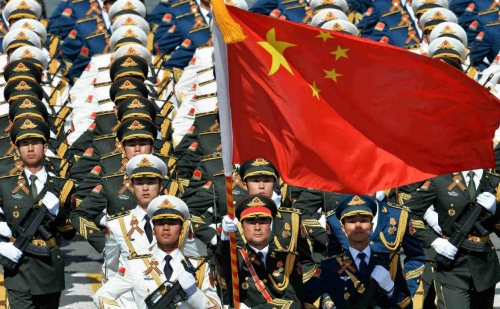

Ce livre est par ailleurs l'illustration d'un courant nationaliste, qui n'exclut aucune hypothèse, y compris une confrontation avec les États-Unis. Cette hypothèse s'inscrit d'une part dans l'analyse des tendances stratégiques contemporaines et de l'autre dans le débat sur le destin national chinois, permettant d'accorder, au moins théoriquement, la "montée pacifique" du pays, avec la conception d'un "monde harmonieux"(ou d'un ordre politique juste et bienveillant) Cependant son point d'orgue repose sur l'idée de profiter d'une grande "opportunité stratégique", à l'ère post-américaine, dont témoigne le texte le "Rêve Chinois" du Colonel Liu Mingfu, prônant la consolidation de la puissance chinoise et le rattrapage de l'Occident. En effet le rétablissement du rôle central de la Chine dans les affaires internationales, régionales et mondiales, opère dans une période d'affaiblissement des États-Unis (années 2010). Dans ce début de millénaire, l'Amérique ne serait plus "un tigre un papier", comme à l'époque de Mao Zedong, mais "un vieux concombre peint en vert" (Song Xiao JUn), de telle sorte que la Chine ne peut plus se contenter d'une "montée économique" et a besoin "d'une montée militaire".

Ce livre est par ailleurs l'illustration d'un courant nationaliste, qui n'exclut aucune hypothèse, y compris une confrontation avec les États-Unis. Cette hypothèse s'inscrit d'une part dans l'analyse des tendances stratégiques contemporaines et de l'autre dans le débat sur le destin national chinois, permettant d'accorder, au moins théoriquement, la "montée pacifique" du pays, avec la conception d'un "monde harmonieux"(ou d'un ordre politique juste et bienveillant) Cependant son point d'orgue repose sur l'idée de profiter d'une grande "opportunité stratégique", à l'ère post-américaine, dont témoigne le texte le "Rêve Chinois" du Colonel Liu Mingfu, prônant la consolidation de la puissance chinoise et le rattrapage de l'Occident. En effet le rétablissement du rôle central de la Chine dans les affaires internationales, régionales et mondiales, opère dans une période d'affaiblissement des États-Unis (années 2010). Dans ce début de millénaire, l'Amérique ne serait plus "un tigre un papier", comme à l'époque de Mao Zedong, mais "un vieux concombre peint en vert" (Song Xiao JUn), de telle sorte que la Chine ne peut plus se contenter d'une "montée économique" et a besoin "d'une montée militaire".

La nouvelle doctrine militaire chinoise est à toutes fins utiles une redécouverte et une extension des théories de L'Art de la guerre de Sun Tzu. L'objectif tactique est de conditionner l'esprit et la volonté de l'ennemi dans un cadre stratégique en constante évolution en profitant de situations favorables grâce à divers stratagèmes et tromperies. La pensée militaire chinoise se caractérise par une approche indirecte, il existe chez les Chinois une vision holistique des objectifs qui, contrairement à l'Occident, ne se concentre pas sur une cible spécifique mais sur l'ensemble du système, et le recours à la force doit être utilisé dans le cadre d'une stratégie à long terme en intégrant les sphères militaire et civile, en utilisant la guerre hybride et la cyberguerre dans la conduite des opérations de guerre traditionnelles. L'Armée populaire de libération est en effet en train de développer des capacités opérationnelles et technologiques incroyables dans le cyberespace, non seulement en ce qui concerne l'espionnage et l'acquisition d'informations sensibles, mais aussi en ce qui concerne les attaques sur les infrastructures critiques pendant les conflits armés. La RPC considère le contrôle du cyberespace comme une prérogative essentielle pour affirmer son pouvoir national.

La nouvelle doctrine militaire chinoise est à toutes fins utiles une redécouverte et une extension des théories de L'Art de la guerre de Sun Tzu. L'objectif tactique est de conditionner l'esprit et la volonté de l'ennemi dans un cadre stratégique en constante évolution en profitant de situations favorables grâce à divers stratagèmes et tromperies. La pensée militaire chinoise se caractérise par une approche indirecte, il existe chez les Chinois une vision holistique des objectifs qui, contrairement à l'Occident, ne se concentre pas sur une cible spécifique mais sur l'ensemble du système, et le recours à la force doit être utilisé dans le cadre d'une stratégie à long terme en intégrant les sphères militaire et civile, en utilisant la guerre hybride et la cyberguerre dans la conduite des opérations de guerre traditionnelles. L'Armée populaire de libération est en effet en train de développer des capacités opérationnelles et technologiques incroyables dans le cyberespace, non seulement en ce qui concerne l'espionnage et l'acquisition d'informations sensibles, mais aussi en ce qui concerne les attaques sur les infrastructures critiques pendant les conflits armés. La RPC considère le contrôle du cyberespace comme une prérogative essentielle pour affirmer son pouvoir national.

Si hablamos de las causas de la guerra, entonces Platón las vio en la riqueza de la gente. Aristóteles argumentó que las guerras se libraban para vivir en paz. Algo similar fue expresado por el antiguo pensador chino Sun Tzu, quien calificó la guerra como una lucha para obtener ganancias. Su diferencia con otros tipos de conflicto era que cuando los ejércitos entran en una confrontación, este tipo de lucha termina siendo la más difícil. Además del hecho de que este método es el menos rentable, también es el más inseguro. Según el trabajo de Sun Tzu, el primer lugar en las prioridades de la guerra es preservar el país del enemigo, y solo en el segundo es su destrucción. De manera similar se piensa en el ejército del enemigo: debe ser derrotado solo cuando no hay forma de conquistarlo. Por lo tanto, "el objetivo principal (del arte de la guerra) debería ser la subyugación de otros Estados sin entrar en un conflicto militar: el ideal completo de la victoria se refleja aquí" (3).

Si hablamos de las causas de la guerra, entonces Platón las vio en la riqueza de la gente. Aristóteles argumentó que las guerras se libraban para vivir en paz. Algo similar fue expresado por el antiguo pensador chino Sun Tzu, quien calificó la guerra como una lucha para obtener ganancias. Su diferencia con otros tipos de conflicto era que cuando los ejércitos entran en una confrontación, este tipo de lucha termina siendo la más difícil. Además del hecho de que este método es el menos rentable, también es el más inseguro. Según el trabajo de Sun Tzu, el primer lugar en las prioridades de la guerra es preservar el país del enemigo, y solo en el segundo es su destrucción. De manera similar se piensa en el ejército del enemigo: debe ser derrotado solo cuando no hay forma de conquistarlo. Por lo tanto, "el objetivo principal (del arte de la guerra) debería ser la subyugación de otros Estados sin entrar en un conflicto militar: el ideal completo de la victoria se refleja aquí" (3). La escuela filosófica del tradicionalismo también consideró la manifestación del conflicto como un reflejo de las leyes universales. “La razón principal de la guerra, desde cualquier punto de vista, es considerada como el fin del desorden y la restauración del orden; en otras palabras, la unificación de lo plural por medios que pertenecen al mundo de la pluralidad misma... Según este entendimiento, la guerra no está limitada únicamente a la condición humana, expresa el proceso cósmico de reintegración de lo manifiesto en la unidad original; Por eso, desde el punto de vista de la manifestación misma, esta reintegración parece destrucción” (8). Además, el papel de catalizador de las cualidades espirituales fue algo atribuido a la guerra. Proporciona a una persona un despertar en sí mismo del héroe que duerme dentro. "La guerra permite que una persona se dé cuenta de la relatividad de la vida humana y, por lo tanto, aprenda la ley de que existe algo "más que la vida", por lo tanto, la guerra siempre tiene un significado espiritual antimaterialista", decía el destacado representante de la escuela del tradicionalismo Julius Evola (9). El filósofo italiano también habló de la necesidad de combatir al enemigo interno, que era una sed animal por la vida y lo extrapolaba a un enemigo externo (10).

La escuela filosófica del tradicionalismo también consideró la manifestación del conflicto como un reflejo de las leyes universales. “La razón principal de la guerra, desde cualquier punto de vista, es considerada como el fin del desorden y la restauración del orden; en otras palabras, la unificación de lo plural por medios que pertenecen al mundo de la pluralidad misma... Según este entendimiento, la guerra no está limitada únicamente a la condición humana, expresa el proceso cósmico de reintegración de lo manifiesto en la unidad original; Por eso, desde el punto de vista de la manifestación misma, esta reintegración parece destrucción” (8). Además, el papel de catalizador de las cualidades espirituales fue algo atribuido a la guerra. Proporciona a una persona un despertar en sí mismo del héroe que duerme dentro. "La guerra permite que una persona se dé cuenta de la relatividad de la vida humana y, por lo tanto, aprenda la ley de que existe algo "más que la vida", por lo tanto, la guerra siempre tiene un significado espiritual antimaterialista", decía el destacado representante de la escuela del tradicionalismo Julius Evola (9). El filósofo italiano también habló de la necesidad de combatir al enemigo interno, que era una sed animal por la vida y lo extrapolaba a un enemigo externo (10). Las profundas conexiones entre la cultura y la guerra en varias sociedades fueron estudiadas por el crítico cultural holandés Johan Huizinga en su estudio clásico Homo Ludens. Tanto la batalla sangrienta como los torneos en los festivales tenían ciertas reglas y se percibían como parte de la idea inicial del juego. Existían restricciones incluso si al enemigo no se le reconocía una naturaleza humana (bárbaros, demonios, herejes), pero luego se impusieron ciertas restricciones en nombre del honor. "Hasta el momento, tales restricciones se basaban en el derecho internacional, que expresaba el deseo de incluir la guerra en la esfera de la cultura" (13). La formación de la etiqueta en las artes marciales junto a los líderes militares y los duelo en la época medieval también se asocia con esto. Incluso la guerra se definió de manera diferente. Si se trataba de un conflicto de caballeros contra caballeros, era Guerre, pero si los caballeros se oponían a todas las demás enemigos, era Guerre guerroyante y no se consideraba una guerra como tal. En las guerras modernas, Huizinga observaba los rudimentos de tratar la guerra como un juego honesto y noble: este es un intercambio de regalos y cortesías, aunque a veces, sin embargo, toma la forma de una sátira. Huizinga también introdujo una tipología especial de la guerra, basada en el concepto de "agón" (competencia, un término aparentemente asociado con la palabra "ágora", asamblea popular). Así, el tipo de guerra agonal incluye aquellos "cuando los beligerantes comienzan a verse como un adversario que lucha por lo que tiene derecho" (14). Además de la agonal, existe la esfera sagrada de la guerra, cuando la guerra se considera en la esfera del deber sagrado y el honor. Y ambos tipos de guerra son difíciles de separar el uno del otro. Huizinga también notó una conexión etimológica, refiriendo la antigua palabra alemana oorlog (guerra) al reino sagrado, lo que indica que el significado de las palabras correspondientes a oorlog fluctúa entre el destino, la lucha frente al destino y cuando la alianza jurada por el juramento expira.

Las profundas conexiones entre la cultura y la guerra en varias sociedades fueron estudiadas por el crítico cultural holandés Johan Huizinga en su estudio clásico Homo Ludens. Tanto la batalla sangrienta como los torneos en los festivales tenían ciertas reglas y se percibían como parte de la idea inicial del juego. Existían restricciones incluso si al enemigo no se le reconocía una naturaleza humana (bárbaros, demonios, herejes), pero luego se impusieron ciertas restricciones en nombre del honor. "Hasta el momento, tales restricciones se basaban en el derecho internacional, que expresaba el deseo de incluir la guerra en la esfera de la cultura" (13). La formación de la etiqueta en las artes marciales junto a los líderes militares y los duelo en la época medieval también se asocia con esto. Incluso la guerra se definió de manera diferente. Si se trataba de un conflicto de caballeros contra caballeros, era Guerre, pero si los caballeros se oponían a todas las demás enemigos, era Guerre guerroyante y no se consideraba una guerra como tal. En las guerras modernas, Huizinga observaba los rudimentos de tratar la guerra como un juego honesto y noble: este es un intercambio de regalos y cortesías, aunque a veces, sin embargo, toma la forma de una sátira. Huizinga también introdujo una tipología especial de la guerra, basada en el concepto de "agón" (competencia, un término aparentemente asociado con la palabra "ágora", asamblea popular). Así, el tipo de guerra agonal incluye aquellos "cuando los beligerantes comienzan a verse como un adversario que lucha por lo que tiene derecho" (14). Además de la agonal, existe la esfera sagrada de la guerra, cuando la guerra se considera en la esfera del deber sagrado y el honor. Y ambos tipos de guerra son difíciles de separar el uno del otro. Huizinga también notó una conexión etimológica, refiriendo la antigua palabra alemana oorlog (guerra) al reino sagrado, lo que indica que el significado de las palabras correspondientes a oorlog fluctúa entre el destino, la lucha frente al destino y cuando la alianza jurada por el juramento expira.

El gran ensayista y pensador de lo político y la política, Günter Maschke, ha encontrado, al respecto y recientemente

El gran ensayista y pensador de lo político y la política, Günter Maschke, ha encontrado, al respecto y recientemente Planteados así las premisas o los presupuestos, habría que concluir que sí; pero ocurre que las cosas no son así, es decir, que el pensamiento de Clausewitz (ni de los más importantes y coherentes «pensadores políticos», incluido Noam Chomsky) no tiene esos presupuestos que se les atribuye falsamente. Y ello debido a que la frase de Clausewitz (ni el pensamiento de los filósofos a los que me refiero) no puede sacarse del contexto de toda su obra, incluido la correspondencia, del general prusiano (y de los autores que miren «sin prejuicios» los hechos ).

Planteados así las premisas o los presupuestos, habría que concluir que sí; pero ocurre que las cosas no son así, es decir, que el pensamiento de Clausewitz (ni de los más importantes y coherentes «pensadores políticos», incluido Noam Chomsky) no tiene esos presupuestos que se les atribuye falsamente. Y ello debido a que la frase de Clausewitz (ni el pensamiento de los filósofos a los que me refiero) no puede sacarse del contexto de toda su obra, incluido la correspondencia, del general prusiano (y de los autores que miren «sin prejuicios» los hechos ). Ahora bien, volvamos a la Guerra contra Irak, una manifestación más (en este caso de violencia extrema «policial») de la nueva «política «del «Imperio» constituido y constituyente de la también «nueva forma de la relación-capital» –el «Capitalismo como forma Imperio», según la reciente tesis del libro de Antonio Negri y M. Hardt– e intentemos «comprender» ahora, con las «armas conceptuales tradicionales» clausewitzianas, la política del bando «occidental». Entonces, EEUU, dirigido por Bush II, se nos presenta como un «nuevo Napoleón» que reuniera en su persona política la categoría de «príncipe o soberano» al ser, a los ojos del Mundo, al mismo tiempo «cabeza civil y militar» de la «civilización». Pero otorgándole que sea la cabeza militar en el planeta, ¿quién le otorga el que sea también la «cabeza civil»?

Ahora bien, volvamos a la Guerra contra Irak, una manifestación más (en este caso de violencia extrema «policial») de la nueva «política «del «Imperio» constituido y constituyente de la también «nueva forma de la relación-capital» –el «Capitalismo como forma Imperio», según la reciente tesis del libro de Antonio Negri y M. Hardt– e intentemos «comprender» ahora, con las «armas conceptuales tradicionales» clausewitzianas, la política del bando «occidental». Entonces, EEUU, dirigido por Bush II, se nos presenta como un «nuevo Napoleón» que reuniera en su persona política la categoría de «príncipe o soberano» al ser, a los ojos del Mundo, al mismo tiempo «cabeza civil y militar» de la «civilización». Pero otorgándole que sea la cabeza militar en el planeta, ¿quién le otorga el que sea también la «cabeza civil»? Gustavo Bueno ha recogido también esta modificación crucial, sin hipostatizarla, con su análisis del surgimiento de la Idea de la «Nación política» o nación canónica:

Gustavo Bueno ha recogido también esta modificación crucial, sin hipostatizarla, con su análisis del surgimiento de la Idea de la «Nación política» o nación canónica:

Nel 1945 il grande industriale tedesco Friedrick Flick, che aveva fondate ragioni di credere di venire accusato dagli alleati per la collaborazione a guerra d’aggressione, richiese a Carl Schmitt un parere per la difesa da tale (eventuale) accusa. Accusa che non venne mai mossa a Flick, il quale fu tuttavia condannato per un “capo d’imputazione” diverso: lo sfruttamento di manodopera straniera deportata dalle S.S..

Nel 1945 il grande industriale tedesco Friedrick Flick, che aveva fondate ragioni di credere di venire accusato dagli alleati per la collaborazione a guerra d’aggressione, richiese a Carl Schmitt un parere per la difesa da tale (eventuale) accusa. Accusa che non venne mai mossa a Flick, il quale fu tuttavia condannato per un “capo d’imputazione” diverso: lo sfruttamento di manodopera straniera deportata dalle S.S.. Schmitt valuta queste tre classi alla luce sia del “politico” che dei principi dello jus publicum europaeum. In primo luogo se la guerra è, nel sistema westphaliano, non solo un fatto pubblico ma che presuppone la distinzione tra pubblico e privato, allora non può farsi carico a un privato (come Flick) di aver concorso ad una guerra di aggressione.

Schmitt valuta queste tre classi alla luce sia del “politico” che dei principi dello jus publicum europaeum. In primo luogo se la guerra è, nel sistema westphaliano, non solo un fatto pubblico ma che presuppone la distinzione tra pubblico e privato, allora non può farsi carico a un privato (come Flick) di aver concorso ad una guerra di aggressione.

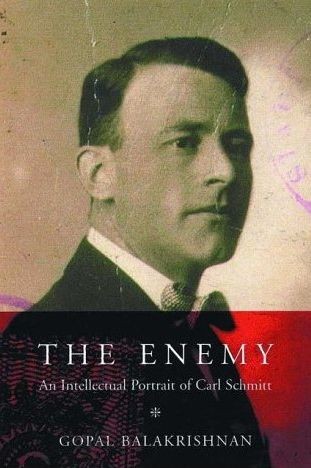

Carl Schmitt fut un élément du régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale quand Julien Freund, étudiant en philosophie, entrait en résistance très tôt. Si leurs œuvres sont marquées par les vicissitudes d’une époque particulière, elles les surpassent toutefois pleinement. L’angle sous lequel ils en viennent à penser la relation ami/ennemi tire sa force d’une double volonté d’extraction et d’abstraction de ce contexte. Il est intéressant de remarquer que, par delà les oppositions de l’Histoire, une certaine communauté de destin relie Freund et Schmitt : exclus par les clercs de leur vivant, ils sont aujourd’hui progressivement tirés des limbes où de mauvais desseins et d’éphémères raisons les avaient placés.

Carl Schmitt fut un élément du régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale quand Julien Freund, étudiant en philosophie, entrait en résistance très tôt. Si leurs œuvres sont marquées par les vicissitudes d’une époque particulière, elles les surpassent toutefois pleinement. L’angle sous lequel ils en viennent à penser la relation ami/ennemi tire sa force d’une double volonté d’extraction et d’abstraction de ce contexte. Il est intéressant de remarquer que, par delà les oppositions de l’Histoire, une certaine communauté de destin relie Freund et Schmitt : exclus par les clercs de leur vivant, ils sont aujourd’hui progressivement tirés des limbes où de mauvais desseins et d’éphémères raisons les avaient placés. S’il est nécessaire de ne jamais remettre en cause les acquis de la paix et de toujours se battre pour elle, il faut pourtant se défaire des illusions que véhicule un certain pacifisme des esprits. Une nation insérée dans le jeu mondial doit, pour survivre, identifier ses ennemis. Car elle ne peut pas ne pas en avoir. La difficulté réside dans le fait que l’ennemi est aujourd’hui plus diffus, plus retors. Il se masque, déguise ses intentions, mais n’est ni irréel ni désincarné. Sa forme évolue sans cesse et ne se réduit plus à l’unique figure étatique. Dans tout nouvel acteur (entreprise, ONG…) sommeille une inimitié possible. A l’inverse, certains pays recherchent un ennemi de manière forcenée. C’est le cas des Etats-Unis, en particulier avec l’Irak et de manière générale dans toute leur politique extérieure depuis 1990.

S’il est nécessaire de ne jamais remettre en cause les acquis de la paix et de toujours se battre pour elle, il faut pourtant se défaire des illusions que véhicule un certain pacifisme des esprits. Une nation insérée dans le jeu mondial doit, pour survivre, identifier ses ennemis. Car elle ne peut pas ne pas en avoir. La difficulté réside dans le fait que l’ennemi est aujourd’hui plus diffus, plus retors. Il se masque, déguise ses intentions, mais n’est ni irréel ni désincarné. Sa forme évolue sans cesse et ne se réduit plus à l’unique figure étatique. Dans tout nouvel acteur (entreprise, ONG…) sommeille une inimitié possible. A l’inverse, certains pays recherchent un ennemi de manière forcenée. C’est le cas des Etats-Unis, en particulier avec l’Irak et de manière générale dans toute leur politique extérieure depuis 1990.