Ex: http://eisernekrone.blogspot.com/

Ex: http://eisernekrone.blogspot.com/vendredi, 26 juin 2009

G. Maschke: "Die Genusssucht wird mit Zerknirschung bezahlt"

Dossier "Günter Maschke"

Vergangenheitsbewältigung als Staatsräson: Günter Maschke über die Auflösung der deutschen Nation und die íntellektuelle Lage der politischen Rechte

"Die Genußsucht wird mit Zerknirschung bezahlt"

von Dieter Stein /Hans B. von Sothen - http://www.jungefreiheit.de

Herr Maschke, Sie haben vor fast sechs Jahren in einem Interview mit dieser Zeitung gesagt, in Deutschland wäre der Raum geistiger Freiheit nahezu verdampft. Die Lage wird sich wohl kaum gebessert haben?

MASCHKE: Nein, die Lage hat sich keineswegs verbessert, weil die Vergangenheitsbewältigung sich sogar noch verschärft hat. Ihre eigentliche Krux ist nicht die ständige hysterische Abgrenzung von Hitler und angeblichen faschistischen oder neofaschistischen Gefahren, sondern daß sie ausgeweitet wird auf die fernsten Zonen und Zeiten. Wenn ich heute über – sagen wir mal – den Minnegesang etwas schreibe, so muß ich dabei die Degradierung der Frau durch ein autoritäres Patriarchat beklagen und darauf hinweisen, daß schon hier die Schrecken der dunkelsten Jahre zu ahnen sind oder ähnliches und wenn ich die Bürgerkriege zwischen den antiken griechischen Staaten behandle, so komme ich um ein spruchkammerhaftes Moralisieren nicht herum. Das ist etwas karikierend, aber die Tendenz geht in diese Richtung. Ich darf praktisch keine Epoche mehr aus sich selbst heraus sehen, aus dem Imperativ Rankes, daß alle Epochen gleich stehen zu Gott, – ich muß über alles die Sauce dieser diffusen, suggestiven, erpresserischen Moral gießen. Das Problem der Vergangenheitsbewältigung ist weniger, daß ich bei gewissen Namen, Daten, Tatsachen oder Tatsachenbehauptungen den Kopf einziehen muß und die gewünschte Meinung zu äußern habe,– sondern daß ich tendenziell alle geschichtlichen Ereignisse unter dem Aspekt vermeintlicher Emanzipation, von Schuld und Vorläuferei betrachten muß. Die Vergangenheitsbewältigung durchdringt und verpestet die Geistes- und Geschichtswissenschaften und zerstört die Fähigkeit zu geschichtlichem, psychologischem Denken und so weiter. Dieses Nichtwahrnehmenkönnen der jeweils eigenen gesellschaftlichen und geschichtlichen Bedingungen, diese damit in Gang gesetzte Verdummung ist vielleicht schwerwiegender als eine punktuelle Political correctness gegenüber dem Nationalsozialismus.

Wie erklären Sie sich, daß sich die Vergangenheitsbewältigung derart verselbständigt hat, daß die Kampagnen wie Fieberanfälle uns in immer kürzeren Intervallen schütteln?

MASCHKE: Ich glaube, es gibt wenig Dinge, die ein derart gutes Karriere- und Machtmittel sind wie die Vergangenheitsbewältigung, weil ich durch sie natürlich überall irgendwelche Spuren des Unheils oder Vorahnungen oder Anfänge sehen und unbegrenzt alle und alles verdächtigen kann. Wenn Sie an der Frauenemanzipation die leisesten Zweifel äußern, wird Ihnen in jedem Parteivorstand die Rübe abgemacht. Die bis in die fernsten Regionen gehende Vergangenheitsbewältigung kann überall eingesetzt werden, um den Gegner als reaktionär, gefährliche Tendenzen hegend und so weiter, zu diffamieren. Die normale Pluralität eines Gemeinwesens wird sofort aggressiv in Frage gestellt, und das ist natürlich ein großartiges Mittel im Machtkampf. Die Vergangenheitsbewältigung spielt zwar insgesamt eine bedeutende Rolle bei der Selbstverohnmachtung Deutschlands, doch im innerpolitischen und -parteilichen Machtkampf bietet sie unzählige Instrumente, um dem Gegner eins überzuziehen. Der große Machiavellismus wird getötet, der kleine so richtig in Schwung gebracht.

Ist das der Grund, warum diese Art der Machtausübung jetzt auch exportiert wird, etwa auch nach Frankreich oder in die Schweiz?

MASCHKE: Ich glaube, daß es ein allgemeines Dekadenzphänomen einer Gesellschaft ist, die sich nicht mehr selbst will, dieweil sie unfähig ist, zu kämpfen, ihre Genußsucht mit Zerknirschung bezahlen muß, – das ist endlos… Das Hauptproblem scheint zu sein, daß diese Phänomene, immer Zeichen für Dekadenz sind ,– und da sind wir natürlich auch wieder führend. In Frankreich gab es einmal eine gesunde Schizophrenie, man sprach von Menschenrechten, orientierte sich aber an der Staatsräson und so weiter. Jetzt hat Frankreich nicht mehr die Kraft, an dieser "Schizophrenie" festzuhalten, man hat jetzt diese neue Machtquelle entdeckt und da jeder ältere Politiker irgendwann einmal gelebt hat und damals irgendetwas passiert ist, wird man immer etwas finden… Im Falle der Schweiz ist es gelenkt, weil es darum geht, den Finanzplatz Schweiz zu schwächen. Das ist ein ganz klares Motiv.

Wie erklären Sie sich, daß es nach der Wiedervereinigung nicht zu einem Erlahmen der Vergangenheitsbewältigung gekommen ist?

MASCHKE: Je größer Deutschland ist, desto mehr wird die Vergangenheitsbewältigung zunehmen. Die Gefahr bestand, daß man sich zu einer anderen Politik entschließt, einer Politik der Wir-Findung, einer Machtpolitik… diese Gefahr bestand ja, wenn auch eher in den Augen des Auslands, dessen Ängste bei uns kniefälligst zur politischen Leitlinie erklärt wurden. Man gestattete sich dann die Wiedervereinigung als Einpassung in Europa, sie wurde zum hinzunehmenden Nebenprodukt der Vereinigung Europas erklärt. Letztlich beruht die Vergangenheitsbewältigung darauf, daß Deutschland nie wieder eine starke, eigenständige Macht sein darf, das ist ja der Konsens. Das ist das, was ich einmal die Verschwörung der Flakhelfer genannt habe. In dem Moment, wo auch nur entferntest die Gefahr droht, daß sich hier etwas tut, muß die Vergangenheitsbewältigung intensiviert werden. Das gelang vor sieben Jahren aber auch nur deshalb, weil die Ideologie der DDR, beseitigt man nur etwas den SED-Aufputz, so verschieden von der der BRD nicht war…

Wer ist Träger dieses antinationalen Konsenses?

MASCHKE: Der Träger ist die politische Klasse selbst, die ihre Macht daraus zieht, daß Deutschland keine Macht hat oder nur eine sehr begrenzte; dabei wird unter dem Beifall dieser Klasse sogar die letzte deutsche Machtressource aufgelöst, die D-Mark! Wenn dies geschehen ist, werden aber die anderen größeren Länder ihre nationalen Prärogative wahren, wir aber buchstäblich nichts mehr in Händen halten. Wenn wir dann kein Geld mehr haben, wenn sich unsere Krise verschärfen wird, wenn wir Europa nicht mehr finanzieren können, dann werden wir die größten Schweine in Europa sein und dann wird es wieder riesige Kampagnen wegen der Vergangenheit geben. Darauf sollten wir vorbereitet sein.

Klingt unlogisch: Die politische Klasse strebt doch normalerweise nach immer mehr Macht!

MASCHKE: Sie gewinnt, sie verstärkt und verbessert ihre Macht im Inneren durch den Verzicht nach außen. Der Verzicht nach außen verstärkt die totalitäre Formen annehmende Herrschaft im Inneren. Der Verzicht auf eine Verfolgung deutscher Interessen innerhalb Europas beinhaltet einen Machtgewinn, der sicher und kalkulierbar ist, zumal die intellektuellen Mittelschichten ähnlich denken und sich nach Entnationalisierung sehnen: sie wollen sich nicht einbringen in Europa, sie wollen sich dort auflösen. Wenn der Deutsche stolz sagen wird, daß er Europäer sei, wird ihm der Brite oder Franzose sagen, nein, du bist ein Deutscher, du Ferkel! Und da wird dieser Europäer Augen machen! Hinzu kommt ja noch, daß die offizielle Politik Kohls die eines neuen cauchemar des coalitions ist, also der Alptraum der Koalitionen, die der neuen Einkreisung. Bismarck hatte diesen Alptraum auch – und deswegen wird ja Herr Kohl seltsamerweise als Fortsetzer Bismarcks betrachtet…

…mit gegenteiligem Ergebnis…

MASCHKE: Ja, weil Kohl daraus nicht die Frage ableitet: Wie halten wir uns durch auf diesem gefährlichen Terrain, wie gewinnen wir die notwendige Stärke, sondern Kohl propagiert die deutsche Selbstfesselung, verspricht die deutsche Selbstfesselung. Im Grunde betreibt er Selbstmord aus Angst vorm Tode. Mir fällt dazu nur Clausewitz ein: "Zum Sterben ist immer noch Zeit". Das ist keine Politik, die von anderen geglaubt werden kann und das ist auch keine, die uns zu einem respektierten Mitglied in Europa macht. Im Gegenteil, wegen dieser Politik und dieser Mentalität, wegen dieser Reue- und Machtverzichtspolitik werden wir im Ausland verachtet und – sogar verschärft – beargwöhnt.

Wie erklären Sie sich, daß beim Thema Globalisierung in Deutschland die Linke zu den Hauptbefürwortern gehört, obwohl es klar sein dürfte, daß im Zuge dessen die Arbeitnehmer die Zeche zahlen werden – wie etwa beim Euro?

MASCHKE: Die Linke hofft auf die Auflösung des deutschen Volkes, sie ist darin noch radikaler als das Volk selbst – wenn dies auch nur ein gradueller Unterschied ist. Aber man muß sehen, daß die Globalisierung von Teilen der Linken auch scharf kritisiert wird, zum Beispiel in dem Buch von Elmar Altvater und einer Frau Birgit Mahnkopf "Grenzen der Globalisierung", erschienen im Verlag Westfälisches Dampfboot. Sieht man von den etwas biederen Lösungsvorschlägen ab, so sind wohl nirgends so eindringlich die katastrophalen ökonomischen, ökologischen und auch seelischen Folgen der Globalisierung, die entsetzliche Entwurzelung der Menschen, geschildert worden. Von der rechten Seite aus, von uns aus, gibt es leider keine auch nur annähernd so gute Analyse!

Woran liegt die desolate Lage der intellektuellen Rechten in Deutschland?

MASCHKE: Die Rechte ist ein rein mikroskopisches Phänomen, man muß sich sogar fragen, ob es überhaupt noch eine Rechte gibt. Ich glaube, Ernst Jünger hat einmal gesagt, daß es seit der Affäre Dreyfus keine Rechte mehr gibt. Auch die Rechte glaubt heute an die Volkssouveränität und sie ist sogar vulgär-rousseauistisch: das Volk ist gut. Bei ihr ist aber nicht der Kapitalismus schuld, sondern die Vergangenheitsbewältigungsindustrie oder die Alliierten oder das korrupte Fernsehen. Doch muß man wohl zugeben, daß das deutsche Volk seelisch und intellektuell völlig verkrüppelt und heruntergekommen ist; es ist um keinen Deut in einem besseren Zustand als die politische Klasse. Das wagt die Rechte auch nicht zu sagen. Viele Dinge, die als rechts gelten, sind es keineswegs – man denke nur an die seltsame Liebe vieler Rechter zu unserem Grundgesetz, an die Fata Morgana eines rechten Verfassungspatriotismus! Die Rechte bei uns spricht gerne über Metapolitik, landet aber nur in einer sehr kurzatmigen Bildungshuberei. Man begnügt sich mit einer Collage des rechten und konservativen Bildungsgutes der Vergangenheit – aber zu Discountpreisen. Drei Seiten hierüber, zwei Seiten darüber, da ist eine wirkliche rechte Häppchenkultur entstanden. Man sieht nicht den Sinn ambitiöser, strenger theoretischer Arbeit, man will rasch zu Potte kommen und wird es nicht, weil keine Ausmessung der Krise, der wahrhaft furchtbaren seelischen und spirituellen Situation des modernen Menschen geleistet wird, die alles Politische übersteigt.

In letzter Zeit ist es in Mode gekommen, zu behaupten, daß immer mehr Linke angeblich nach rechts gewandert wären, zum Beispiel – um mal Namen zu nennen – Klaus Rainer Röhl. Kann man davon überhaupt reden?

MASCHKE: Bei Röhl sehe ich, daß er antikommunistisch wurde, antitotalitär, aber als Rechten würde ich ihn nicht bezeichnen. Im Gegenteil, bei ihm gibt es eine Identifikation mit dem bestehenden System. Diese Art von Rechtsliberalen, von Nationalliberalen glaubt ja, daß diese Republik im Grunde gut wäre, daß man selbst diese Republik verteidigen müsse gegen links. In Wirklichkeit würden sie eher von diesen Linken depossediert als umgekehrt. Ein führender rechter Intellektueller, dessen Namen ich jetzt mal nicht nennen will, der regte sich einmal über Joschka Fischer auf, und ich sagte ihm, daß dies eher der Staat Joschka Fischers sei als der seine. Es gibt genügend Etablierte, die noch nicht begriffen haben, daß sie nur noch geduldet werden. Sie appellieren an eine bundesdeutsche Substanz, die sich längst in anderen Händen befindet.

Sie haben sich eine Weile stärker publizistisch auf der Rechten geäußert. Jetzt haben wir den Eindruck, Sie hätten sich mehr auf die wissenschaftliche Arbeit zurückgezogen. Hängt das auch mit Frusterlebnissen zusammen, daß sie nicht sehen, daß sich rechts etwas bewegt?

MASCHKE: Man soll das machen, von dem man glaubt, daß man es am besten kann, das ist abendfüllend genug. Und wie schon gesagt: Ich glaube, daß die Rechte es lernen muß, dickere Bretter zu bohren. Ich halte das nicht für Resignation. Ich kann nicht auf zwei oder drei Hochzeiten tanzen.

Sehen Sie in Deutschland oder seinen Nachbarländern jemanden, der dazu in der Lage wäre, diese theoretische Arbeit von rechts zu leisten?

MASCHKE: Ja, ich kenne einige Leute, auch Dreißigjährige, denen ich viel zutraue; bei uns, auch in Belgien, Frankreich, Spanien Italien. Das Problem wird von manchen gesehen, sicher… doch wenn man hier und anderswo gewisse Bücherschränke betrachtet, gewisse rechte Bücherschränke, so findet sich darin nur Publizistik, Zeitgeschichte und dergleichen. Natürlich, auch das muß man lesen. Aber ich kenne relativ bekannte Autoren der Rechten, die noch nie ein klassisches Werk der Politikwissenschaft im weitesten Sinne, sei es nun Tacitus, Tocqueville oder Carl Schmitt, gelesen haben, die aus zweiter oder gar dritter Hand leben. Das ist einfach die wahrhaft erschütternde Situation. Man muß sehen, daß mehr getan wird und auch, daß ein jahrzehntelang umkonditioniertes Volk mit einem völlig verschütteten Bewußtsein nicht durch ein paar witzige Formulierungen oder ein paar flotte Phrasen kuriert werden kann. Die Rechte muß intellektuell und wissenschaftlich ernsthafter werden, wozu es auch Ansätze gibt.

Sie muß also ihr Handwerk neu lernen?

MASCHKE: Ja, weil wir fast keine Ressourcen mehr haben. Wir sind intellektuell in einer viel schlechteren Lage als in den fünfziger Jahren, wo gewisse große Autoren noch meinungsbildend sein konnten, zum Beispiel Arnold Gehlen. Man muß sozusagen erst einmal wieder auf diesen Erkenntnis- und Bewußtseinsstand kommen, weil wir uns heute unter diesem Niveau befinden. Denken Sie einmal an den Parlamentarismus! Obgleich der Parlamentarismus der heutigen Republik viel katastrophaler, viel niveauloser ist als der von 1955, liegen fast alle Rechten heute, was die Einsicht in den Wert und Unwert des Parlamentarismus angeht, unter dem Niveau eines Winfried Martini von 1955 mit seinem Buch "Das Ende der Sicherheit". Wir sind in einer unendlich schwachen Position, und wenn der Feind zu wer weiß was dämonisiert, dann nur deshalb, weil er wirklich totalitär ist, weil er eine ganz und gar minoritäre Sache im Keim ersticken will. Die Political Correctness ist eben totalitär und vor allem ist sie analog zum faschistischen Autoritätssyndrom. Gemäß diesem ist der Feind winzig, lächerlich, dumm, historisch widerlegt, schmutzig, erbärmlich – und zugleich ungeheuer gefährlich! So werden wir behandelt. Daraus dürfen wir aber nicht schließen, daß wir wirklich gefährlich sind, sondern nur, daß der Feind die bescheidensten Ansätze mit gutem Instinkt sofort ersticken will. Zweitens aber dürfen wir daraus schließen, daß dieser Feind die höchsten Werte auf der F-Skala der Frankfurter Schule erreichen würde, nicht wir!

Die politische Entwicklung läuft momentan rasant in Richtung Auflösung der Nationalstaaten. Ist es überhaupt sinnvoll und realistisch, dagegen Widerstand zu leisten? Oder ist es konsequent, daß es zu größeren staatlichen Gebilden und Großräumen kommt?

MASCHKE: Der Trend dahin ist sicher zwangsläufig, nur ist das, was hier entstehen soll oder entstehen wird, kein Großraum: dieses Gebilde hat weder einen Hegemon, noch besteht Einigkeit über den Feind, noch besteht eine Homogenität der Mitglieder des Bundes, noch eine von allen bejahte politische Idee und deshalb auch keine gemeinsame Metaphysik, noch gibt es ein Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Was vermutlich herauskommt, ist eine Lateinamerikanisierung Europas, eine erleichterte Penetration Europas durch die Vereinigten Staaten. Im Grunde geht es heute ja nicht mehr um ein Interventionsverbot für raumfremde Mächte, sondern um ein Penetrationsverbot – ein zwar wünschenswerter, aber nur schwer vorstellbarer Prozeß, da man die Vereinigten Staaten der Europäischen Union aus den Ganglien reißen müßte. Im übrigen wird die Europäische Union vermutlich scheitern, weil nach der monetären Einheit die politischen Differenzen zwischen den einzelnen Staaten anwachsen werden, weil jeder im anderen den Schuldigen suchen und finden wird. Die Krisen werden sofort kontinentalisiert, ohne daß man einen klaren Adressaten fände, ohne daß man sich einig werden könnte über "den Schuldigen" und die ganze Relation von Schutz und Gehorsam, die ohne klare Autoritäten und Verantwortlichkeiten nicht funktionieren kann, wird in diesem Pseudo-Großraum zusammenbrechen. Die Völker werden sich entzweien und die hohe Zeit der – sogar nationalistisch verschärften – Demagogie wird das sich ver-uneinigende Europa heimsuchen. Der Prozeß wird sozial – im weitesten Sinne sozial – zerstörerisch sein, ohne daß ein politisches Konzept und ein wirklich eiserner Rahmen da ist. Man könnte der ganzen Sache zustimmen, wenn die Ausschließung der Vereinigten Staaten angestrebt würde und wenn eine gemeinsame politische Idee vorhanden wäre – ja, wenn…

Könnte es nicht sein, daß Europa auch für Deutschland von Interesse ist?

MASCHKE: Nur wenn man ein Interesse daran hat, sich in irgendeiner Form durchzusetzen. Dann muß man sagen: Wir wollen, zu einem gewissen Grade, ein deutsches Europa. Jetzt aber will man, auch bei uns, Deutschland einbinden, sprich fesseln; das deutsche Verhalten in Sachen Maastricht zeigt das ja. Übrigens: den Hegemon im neuen Europa zu spielen fiele auch dann schwer, wenn wir die Vergangenheitsbewältigung abschütteln könnten.

Aber ist nicht gerade die Vergangenheitsbewältigung auf eine eigenartige Weise zu einem ganz neuen nationalen Rückgrat der Deutschen geworden? Wurzelt die Aufforderung grüner Politiker für deutsche Beteiligung an militärischen Interventionen nicht darin? Dahinter steht doch die hybride Vorstellung, daß die Deutschen regelrecht historisch auserwählt sind, nicht wie vor 50 Jahren in nationalistischem Sinne, sondern im umgekehrten Sinne, allen zu sagen, was moralisch gut ist ...

MASCHKE: Das mag mitspielen, aber es ist mehr ein völliges Sich-Überlassen der US-amerikanischen Missionsideologie. Theodore Roosevelt sagte 1909, daß die Deutschen an ihrer Geographie ersticken würden und danach den US-Amerikanern ein nützliches Hilfsvolk sein könnten. Ist ein Engagement für die "Hilfsvolk"-Rolle nationalistisch? Jetzt lassen wir uns von der inzwischen wieder US-amerikanisch kontrollierten UNO instrumentalisieren ohne dieser irgendwelche Bedingungen zu stellen, sieht man einmal von den albernen Forderungen nach einem Sitz im Sicherheitsrat ab. Wir nehmen die offiziellen humanitaristischen Schwungradvorstellungen ernst, unsere Politiker glauben ihren eigenen Lügen und so geraten wir in die Gefahr, die dummen Jungs eines Bündnisses zu werden, das gegen uns errichtet wurde. Ein Deutscher saniert die Finanzen der UNO, die Deutschen wollen oder sollen militärische Aktionen der UNO durchführen – und fordern nicht einmal die Beseitigung der Feindstaatenklauseln!

Haben Sie nicht den Eindruck, daß man den Deutschen von 1997 am stärksten irritieren kann, wenn man ihm seine historische Täterrolle nimmt?

MASCHKE: Ja, natürlich, weil man ihm ja auch nur die gelassen hat. Das geht so weit, daß man fordert, daß Menschen anderer Nationen, die bei uns eingebürgert werden, an dieser Schuld teilhaben sollen. Also zum Beispiel Türken, die Deutsche werden. Die werden aber dann sagen: "Großvater damals nix dabei gewesen". Aber immerhin wird es von ihnen erwartet, immerhin mutet man ihnen diese Ersatzidentität zu. Hier ist die deutsche Politik extrem widersprüchlich: Wenn wir ewig bereuen sollen, wenn wir uns ewig unserer furchtbaren, unvergleichlichen Schuld bewußt bleiben sollen, muß man dann das deutsche Volk nicht intakt halten, muß man dann nicht verhindern, daß das deutsche Volk durch den Massenimport von Fremden biologisch und gesellschaftlich aufgelöst wird? Damit das deutsche Volk dem Schuldmessianismus weiterhin frönen kann, muß es in seiner ethnischen Substanz erhalten werden und darf nicht durch Multikulti und Masseneinwanderung geschädigt werden. Diese Behauptung ist nur für den absurd, der nicht bemerkt, in welchem Absurdistan er lebt.

Kommt die Forderung nach Normalisierung Deutschlands nicht schon stärker vom Ausland?

MASCHKE: Ja, aber das Ausland versteht unter Normalisierung, daß wir an seinen Schweinereien, daß wir an dieser imperialistischen westlichen Konstellation gleichberechtigt teilnehmen, vor allem finanziell. Das kann nicht unser Interesse sein. Zum Beispiel lag es nicht in unserem Interesse, das Techno-Massaker der Vereinigten Staaten am Irak mitzubezahlen, einem Land, das uns nie bedrohte; in einem noch viel geringeren Interesse läge es, in Zukunft an solchen Interventionen, die zunehmen werden, sich aktiv zu beteiligen. Eine Verschärfung unserer Dienstfertigkeit gegenüber den Siegermächten darf man nicht Normalisierung taufen oder gar zur nationalen Pflicht proklamieren.

00:10 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, nationalisme, droite, droite politique, conservatisme, national-conservatisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 25 juin 2009

R. Badinand: Requiem pour la contre-révolution

Daniel Cologne - http://www.alexipharmaque.net/

Rodolphe Badinand:

Requiem pour la Contre-Révolution

Ainsi s’achève Requiem pour la Contre-Révolution, dont l’auteur Rodolphe Badinand me fait l’honneur d’être le co-dédicataire. Il ne m’en voudra donc pas si j’inverse l’adjectif indéfini et l’adjectif démonstratif. L’appel clôturant ce remarquable recueil d’ ‘’essais impérieux’’ est en réalité rédigé comme suit :

‘’Pour le Système et ses sbires, nous incarnons le plus grand des périls parce que nous croyons en nos rêves’’. Rodolphe Badinand cite alors Thomas Edgar Lawrence : ‘’Les rêveurs de jour sont des hommes dangereux, car ils peuvent jouer leur rêve les yeux ouverts et le rendre possible’’. L’auteur conclut : ‘’Soyons ces rêveurs éveillés…’’ (p.163).

Qui sommes nous donc et quel est ce ‘’Système’’ que Rodolphe Badinand nous invite à faire trembler ? Disons d’abord ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des ‘’anti-Lumières’’, comme nous désignent nos ennemis. Nous ne sommes pas les nostalgiques d’un temps révolu, les passéistes assoupis dans la langueur des regrets éternels. Nous coupons le cordon ombilical avec la Contre-Révolution, dont nous saluons néanmoins le double mérite : son courage d’être entré en résistance contre des ‘’valeurs mortifères’’, et notamment les ‘’idéologies égalitaires’’, mais aussi la ‘’valeur didactique’’ de ‘’son échec’’ (p.42).

Nous sommes les partisans d’une recomposition du monde fondée, non sur l’abstraction droit-de-l’hommiste, mais sur le socle concret du ‘’droit des hommes (c’est moi qui souligne) à s’enraciner dans leur terroir et leurs communautés d’appartenance multiples et variées’’ (p.163).

Cette refondation planétaire postule une reconstruction de l’Europe selon un ‘’principe fédérateur d’essence supérieure’’ (p.162), dont l’absence pertinemment épinglée par un monarque polynésien fut le cause de la Première Guerre Mondiale. En citant Tupon IV, roi des Tonga, Rodolphe Badinand témoigne de ce qu’est la véritable ouverture à l’Autre, la capacité d’être authentiquement à l’écoute de la sagesse, d’où qu’elle vienne : tout le contraire de la mensongère ‘’tolérance’’ du Système, où l’égalitarisme de façade masque l’impitoyable volonté d’épuiser les hommes et les peuples dans une course infernale le long de ‘’la ligne droite individu-Etat jacobin-Etat mondial-humanité’’ (p.163).

Un exemple de ‘’principe fédérateur’’ est l’idée impériale telle que la concrétise l’institution pluriséculaire du Saint Empire romain germanique. ‘’Au Moyen Age, l’empire sacré et sanctifié ne pouvait que promouvoir l’idéal chrétien. Il aurait été inconcevable qu’il s’édifiât contre la majorité religieuse du moment’’ (p.119). A notre époque de déchristianisation, il ne faut évidemment pas aspirer à reproduire la structure médiévale, mais il convient de lui substituer un symbolisme cosmique où l’Empire serait une image du Soleil central autour duquel tourneraient, à des vitesses différentes, comme les planètes du système solaire astronomique, les nations (patries historiques) et les régions (patries charnelles). Ainsi l’Europe pourrait-elle revendiquer le titre de ‘’patrie idéale’’, répondre à l’exigence d’universalité inscrite au cœur de toute pensée métapolitique.

Rodolphe Badinand distingue judicieusement l’impérialité et les impérialismes. ‘’Contrairement au Saint Empire, les Premier et Second Empires français n’ont reposé que sur les épaules d’une personnalité charismatique’’ (p.116). Son procès des bonapartistes n’a d’égal que son rejet de l’hitlérisme, ‘’version teutonne du jacobinisme français’’ (p.121).

Dans la ligne d’Alain de Benoist, Rodophe Badinand considère aussi comme de ‘’faux empires’’ les empires coloniaux anglais, français, hollandais, portugais ou espagnol. Il tient ‘’le mal colonial’’ (p.127) pour une des étapes importantes de la ‘’décomposition de la France’’ (p.125).

Erudit français, Rodophe Badinand consacre tout naturellement de nombreuses pages à l’histoire de son pays. Recensant l’ouvrage d’un historien de l’Université de Jérusalem, il rappelle ‘’les prétentions capétiennes à la Couronne du Saint Empire romain germanique’’ (p.95), qui aurait pu devenir, entre les règnes de François Ier et Louis XIV, un ‘’Saint Empire romain de la Nation Française’’ (p.96). C’est l’un des textes courts du recueil, qui alternent avec des essais plus longs, de même que se succèdent, dans un ensemble ipso facto de lecture agréable, de brefs comptes-rendus de livres, de vigoureuses interventions conférencières et de profonds essais où la réflexion toujours nuancée se déploie dans un style souvent chatoyant.

La coutume gastronomique encadre le plat de résistance de hors-d’œuvre et de desserts. Ici, l’essai le plus consistant, qui donne d’ailleurs son titre au florilège, est opportunément placé en tête. Une quarantaine de pages d’une rare densité intellectuelle nous convie ainsi à réfléchir sur la Contre-Révolution ‘’impasse intellectuelle majeure’’ (p.13).

L’Eglise catholique fut la première à s’opposer à la révolution de 1789 et elle le fit avec d’autant plus de force qu’un an à peine après la prise de la Bastille, fut votée la Constitution civile du clergé (1790), la ‘’plus grave erreur’’ (p.19) de la révolution suivant l’auteur.

Celui-ci examine, tout au long des deux siècles écoulés, la ‘’lente translation vers la Modernité’’(p.24) qui affecte la catholicisme et dont Jacques Maritain (1882-1973) offre un exemple symbolique.

Le royalisme également a succombé, au fil des décennies, à la contagion de l’esprit moderniste. Ce dernier ‘’contamina les doctrines monarchiques avec la même vigueur qu’il se développait au sein du catholicisme’’ (p.28). Des mouvements royalistes de gauche naquirent ainsi dans toute l’Europe méridionale : le Parti populaire monarchique portugais, le carlisme espagnol qui ‘’se transforma en un mouvement socialiste autogestionnaire’’ (p.30), et en France les ‘’’maurrassiens’’ de la Nouvelle Action Française de Bertrand Renouvin.

‘’Avec ces trois exemples’’, écrit Rodolphe Badinand, ’’nous devons nous interroger si la Contre-Révolution et la Révolution ne seraient pas l’avers et le revers d’une même médaille appelée la Modernité’’ (Ibid).

Avant de revenir sur cette importante citation, où l’on voit émerger sous la plume de l’auteur le questionnement fondamental, épinglons encore cette vision non conformiste des régimes de Salazar, Franco et Pétain, où Rodolphe Badinand voit les germes de l’élan économique-industriel d’après-guerre, via l’arrivée au pouvoir des technocrates. Le phénomène lui semble particulièrement sensible dans la France de Vichy, après ‘’la nomination de l’amiral Darlan à la vice-présidence du Conseil des ministres’’ (p.31).

Y aurait-il eu donc un ‘’apport contre-révolutionnaire au libéralisme’’ (p.32) ? Oui, répond sans hésitation l’auteur qui va jusqu’à établir un parallélisme entre la ’’main invisible’’ du marché et les ’’voies insondables’’ de la Providence. Les fondements chrétiens de la Contre-Révolution sont ici mis en cause et il en découle que la dérive potentielle des contre-révolutionnaires était prévisible dès la fin du XVIIIème siècle.

Rodolphe Badinand rappelle opportunément que ’’les trois futures sommités de la contre-révolution intellectuelle étaient vus par leurs contemporains comme des libéraux : Edmund Burke était un parlementaire whig, défenseur des droits du Parlement anglais et de la Révolution américaine ; Joseph de Maistre était, à la cour de Savoie, jugé comme un franc-maçon francophile et Louis de Bonald fut, en 1789-1790, le maire libéral de Millau’’ (p.41).

Quant à la Révolution conservatrice, que ses adversaires ont baptisée ’’Nouvelle Droite’’, elle intègre certes un héritage contre-révolutionnaire, mais elle se réfère aussi au socialisme proudhonien, aux non-conformistes des années trente si bien étudiés par Pierre Loubet del Bayle, et au situationnisme de Guy Debord dénonçant ’’la société du spectacle’’. Rodophe Badinand conclut son analyse de ce courant par cette hypothèse de recherche que les historiens des idées politiques devraient creuser ; ’’Ce syncrétisme semblerait marquer la fin historique de la Contre-Révolution en tant que mouvement de pensée’’ (p.36).

Rodolphe Badinand s’interroge de manière inattendue : ‘’L’écologie : le dernier surgeon contre-révolutionnaire ?’’ (p.38). L’auteur fait un rapprochement insoupçonné entre, d’une part les écrits d’un Edouard Goldsmith ou d’un Bernard Charbonneau, et d’autre part, le roman balzacien Le Médecin de Campagne, sorte d’Arcadie où «’’chacun mène une existence équilibrée’’ et où ‘’la nature maîtrisée, mais non agressée par le machinisme, donne des fruits à tous les villageois’’ (p.39). Au même titre que la Nouvelle Droite et la Révolution Conservatrice, l’écologie dépasse ‘’les vieux clivages, devenus obsolètes’’ (voir le slogan ‘’Ni Droite ni Gauche’ d’Antoine Waechter) et ne se laisse pas enfermer dans le binôme Révolution - Contre Révolution. Sa vision du monde dynamique rompt avec le passéisme ruraliste exaltant une société champêtre ‘’stable, immuable et édénique’’ (Ibid)

Partageant avec les écologistes certaines légitimes préoccupations environnementales, Rodolphe Badinand avertit : ‘’Si le réchauffement planétaire se poursuit et s’accentue, dans quelques centaines d’années, la banquise aura peut-être disparu, faisant de l’océan polaire un domaine

maritime de première importance’’ (p.123). La maîtrise de l’Arctique s’impose à l’auteur comme une des plus impérieuses nécessités pour le futur Empire européen. Cet enjeu tant stratégique que symbolique est d’autant moins négligeable que les anciennes mythologies indo-européennes, y compris celle de l’Hellade méditerranéenne et celle de l’Inde védique, mentionnent le Septentrion comme l’origine, sinon de l’humanité, du moins d’une de ses plus importants rameaux. L’Europe se devra donc d’être présente sur tout le pourtour de l’Océan Arctique comportant aussi des rivages asiatiques et nord-américains.

‘’Face à la marée montante des peuples du Sud, le regroupement intercontinental des descendants de Boréens ne se justifie que par le désir de survivre au XXIème siècle. Cela mérite au moins un débat que seul l’avenir tranchera’’ (p.73).

Rodolphe Badinand nous convie à effectuer deux démarches simultanées : retrouver le chemin de notre ‘’plus longue mémoire’’ et imaginer notre futur lointain.

‘’Les contre-révolutionnaires souhaitaient conserver intact le passé. Leur démarche les obligea souvent à faire de l’avenir table rase. Entre la négation du passé, propagée par la Modernité, et le refus du futur, pratiqué par la Contre-Révolution, existe une troisième voie : l’archéo-futurisme’’ (p.44). L’auteur se réfère à Guillaume Faye, qui a longtemps partagé avec Alain de Benoist, quoique dans un autre registre, le magistère intellectuel de notre famille de pensée. Né vers 1972, issu de la génération suivante, Rodolphe Badinand peut prétendre à la succession de ces deux maîtres à penser, selon l’expression consacrée et en l’occurrence toute relative si l’on pense à ces figures hors normes que sont René Guénon (1886-1951) et Julius Evola (1898-1974).

A propos de ces deux immenses éveilleurs, il est temps de se demander dans quelle mesure ils ont été piégés par le binôme Révolution-Contre Révolution. C’est à force de critiquer le progressisme moderne rectilinéaire que l’on dérive peu à peu, au départ d’une conception cyclique de l’histoire, vers un décadentisme ‘’traditionnel’’ tout aussi rectilinéaire.

Progressisme et décadentisme apparaissent alors comme les deux faces de la même médaille, de même que s’impose la nécessité, pour la Nouvelle Droite et la Révolution Conservatrice, de faire venir leurs adversaires sur leur terrain (c’est Rodolphe Badinand qui souligne). ‘’Qu’elles cessent donc de débattre des idées adverses pour imposer la discussion sur leurs idées’’ (p.43). Qu’elles arrêtent de disserter sur les inconvénients du progressisme et sur l’absurdité d’un ‘’sens de l’Histoire’’, et qu’elles valorisent les avantages et la solidité de leur conception cyclique du devenir humain, qui est une respiration à plusieurs vitesses, et qui ne peut en aucun cas dégénérer en un décadentisme vertigineux.

Osons nous dresser avec Rodolphe Badinand contre l’exorbitante prétention de la démocratie moderne à être le point oméga de l’aventure humaine. Adoptée le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen comporte en son Article XI une restriction à la liberté d’expression que l’auteur reprend in extenso : ‘’sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ‘’ (p.18).Rodolphe Badinand commente : il s’agit d’ ‘’une phrase si vague qu’elle permet toutes les interprétations possibles et justifie toutes les polices de la pensée. Or le totalitarisme commence quand on empêche certaines opinions de s’exprimer sur la place publique…(Ibid.). La Modernité est donc bien la ‘’matrice des totalitarismes » ». Sous le couvert de la démocratie et du ‘’droit-de-l’hommisme’’ sévit un terrorisme intellectuel s’appuyant sur des lois liberticides et rétablissant le délit d’opinion, dont sont passibles tous ceux qui contestent les fondements du Système. Un de ces fondements concerne les origines de l’espèce humaine. C’est la thèse africano-centriste selon laquelle l’Afrique serait l’unique berceau de l’humanité, le seul foyer primordial à partir duquel le primate se serait transformé en homo sapiens.

En optant pour une vision ‘’boréocentrique’’ de l’histoire, Rodolphe Badinand ne craint pas de s’exposer à la vindicte de la ‘’bien-pensance’’ qui pourrait lui faire grief ‘’d’une supercherie scientifique à relent raciste’’ (p.69).

Pourtant, ses ‘’Notes dissidentes sur la nation de tradition Primordiale’’, autre chapitre très fouillé et hyper-documenté, révèle une approche pluraliste du problème. Logique et conséquent, Rodolphe Badinand se refuse à trancher la question de l’antériorité en faveur de l’un ou l’autre ‘’ensemble ethnique’’. ‘’N’y aurait-il pas finalement une succession aléatoire de Traditions primordiales pour chaque entité ethnique matricielle ? Et si c’était le cas, qui bénéficierait de l’antériorité ? On le voit : ce type de questionnement débouche sur une absence de réponse d’ordre humain. Cependant, s’interroger sans cesse est le meilleur moyen de maintenir son esprit libre et éveillé. L’interrogation permanente produit des antidotes aux toxines du conformisme médiatique’’ (p.71).

Nous voici aux antipodes du dogmatisme des traditionalistes qui, même lorsqu’ils se définissent comme ‘’intégraux’’ et se réclament d’Evola ou de Guénon, demeurent fréquemment incapables d’auto-critique, inaptes à soulever eux-mêmes des objections à leur discours, fascinés par ‘’le pessimisme foncier de la doctrine des âges, souvent porteur de désespoir ou d’inaction totale’’ (p.59).

Rodolphe Badinand est un authentique ‘’penseur libre’’ aussi éloigné de la fallacieuse ‘’libre-pensée’’ que de son primaire retournement traditionaliste, aussi étranger à la linéarité évolutive qu’à la descente sans frein de l’âge d’or à l’âge de fer. La ‘’spiritualité primordiale’’ ne serait-elle pas plutôt d’inspiration astrologique, c’est-à-dire fondée sur l’alternance de courbes ascendantes et descendantes, tributaires des angles tantôt harmonieux tantôt dissonants formés entre eux par les astres ?

Diverses formes d’astrologie caractérisent en tout cas les aires culturelles où Rodolphe Badinand discerne, en s’appuyant sur de récentes recherches anthropologiques, paléontologiques et archéologiques, l’empreinte des Boréens, ancêtres des Indo-Européens, grand peuple migrateur de la plus haute préhistoire ‘’ne rechignant jamais les rencontres avec les tribus indigènes’’ (p.68).

Celles-ci possèdent peut-être leur propre foyer d’irradiation culturelle, leur ‘’tradition primordiale’’ indissociable de leur ‘’’spécificités ethno-spirituelles » » (p.71). Dans la Grèce antique, parallèlement à l’exaltation mythologique du ‘’séjour des dieux’’ localisé au Nord et gardé à l’Occident par les Hespérides, à l’entrée du fameux jardin aux ‘’pommes d’or’’ que cueillit Héraklès et qui subjuguèrent la farouche Atalante, le scrupuleux Hérodote évoquait la possibilité de l’existence d’Hypernotiens, équivalents de nos Hyperboréens, matrice des peuple du Sud avec lesquelles nous sommes appelés à fonder une ‘’fraternité qualitative’’ (p.60).

En effet, ‘’la tradition risque d’avoir sa signification détournée et de devenir à son corps défendant un auxiliaire du fraternitarisme mondial’’ (c’est Rodolphe Badinand qui souligne) assimilable à ‘’un oecuménisme pervers ‘’ (Ibid). Sous le couvert de celui-ci peut de développer une forme spirituelle d’impérialisme et de domination mondiale à laquelle les Boréens étaient totalement réfractaires lorsqu’ils quittèrent leurs terres arctiques d’origine pour essaimer sur d’autres continents et fonder peut-être les cultures méso-américaines, l’Egypte pharaonique, la Chine du Céleste Empire.

Les historiens de notre famille de pensée saluent en Dominique Venner un guide incontournable dont Rodolphe Badinand se solidarise dans la critique de ‘’la conception guénonienne d’une seule tradition hermétique et universelle, qui serait commune à tous les peuples et à tous les temps, ayant pour origine une révélation provenant d’un ‘’ultramonde’’ non identifié’’ (p.60). A la suite du directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire, l’auteur subodore dans le ‘’traditionalisme intégral’’ un ‘’syncrétisme équivoque’’ et une critique de la modernité ne débouchant ‘’que sur un constat d’impuissance’’ (Ibid.), ‘’l’attente millénariste de la catastrophe’’ (p.61).

Par delà les fausses alternatives Tradition-Modernité et Révolution-Contre-Révolution, la brillante anthologie de Rodophe Badinand, compilant des textes écrits ces dix dernières années dans L’Atre, Cartouches, Roquefavour, Eléments et L’Esprit européen, suggère de remonter aux sources vives de cet ‘’esprit européen’’ et de réfléchir à son adaptation au monde de demain et d’après-demain. ‘’Il y a du travail pour cent ans’’, écrivit un jour Robert Steuckers. Rodolphe Badinand est un des pionniers de ce siècle de renouveau de l’intelligence européenne, de cette ère de rayonnement retrouvé et de renaissance métapolitique, de cette nouvelle étape de l’aventure humaine où les Européens et fiers de l’être sauront être à l’écoute des sagesses fleuries sous d’autres latitudes, pour construire enfin une Terre harmonieuse et pacifiée.

Le Coin Littéraire - (novembre 2008) - Ex: http://www.alexipharmaque.nat/

00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sciences politiques, politologie, contre-révolution, théorie politique, conservatisme, droites, droite |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 08 juin 2009

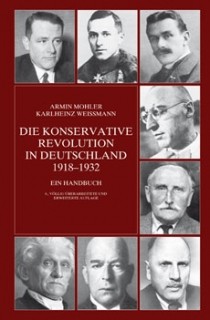

La révolution conservatrice en Allemagne (1918-1932)

SYNERGIES EUROPÉENNES - Novembre 1989

La "Révolution Conservatrice" en Allemagne (1918-1932)

A propos de la réédition tant attendue du célèbre manuel d'Armin Mohler

par Robert STEUCKERS

L'ouvrage d'Armin Mohler sur la "Konservative Revolution" (KR) a été si souvent cité, qu'il est de-venu, dans l'espace linguistique francophone, chez ceux qui cultivent une sorte d'adhésion affective aux idées vitalistes allemandes déri-vées de Nietzsche, une sorte de mythe, de ré-férence mythique très mal connue mais souvent évoquée. Cette année, une réédition a enfin vu le jour, flanquée d'un volume complémen-taire où sont consignés les commentaires de l'auteur sur l'état actuel de la recherche, sur les nou-veaux ou-vrages d'approfondissement et surtout sur les re-cherches de Sternhell (1).

Comment se présente-t-il, finalement, cet ou-vrage de base, ce manuel si fondamental? Il se compose d'abord d'un texte d'initiation, com-mençant à la page 3 de l'ouvrage et s'achevant à la page 169; ensuite d'une bibliographie ex-haustive, recensant tous les ouvrages des au-teurs cités et tous les ouvrages pa-noramiques sur la KR: elle débute à la page 173 pour se ter-miner à la page 483. Suivent alors les annexes, avec la liste des abréviations utilisées pour les lieux d'édition et les maisons d'édition, puis les registres des personnes, des périodiques et des organisations.

Un ouvrage destiné à la recherche

L'ouvrage est donc de prime abord destiné à la re-cherche. Mais comme la thématique englobe des idées, des leitmotive, des affirmations poli-tiques qui ont enthousiasmé de larges strates de l'intelligentsia alle-mande voire une partie des masses, il est évident qu'aujourd'hui encore elle enregistrera des retentis-sements divers en de-hors des cénacles académiques. A Bruxelles, à Genève, à Paris ou à Québec, il n'y a pas que des professeurs qui lisent Ernst Jünger ou Tho-mas Mann... La recension qui suit s'adressera dès lors essentiellement à ce public extra-aca-démique et se con-centrera sur la première partie de l'ouvrage, le texte d'initiation, avec ses défini-tions de concepts, sa clas-sification des diverses strates du phénomène que fut la KR. Mohler, dans ces chapitres d'une densité inouïe, définit très méticuleusement des mouvements politico-idéologiques aussi marginaux que fascinants: les "trots-kystes du national-socialisme", la "Deutsche Be-wegung" (DB), le national-bolché-visme, le "Troi-sième Front" (Dritte Front, en abrégé DF), les Völkischen, les Jungkonser-vativen, les nationaux-révolutionnaires, les Bündischen, etc. ainsi que des concepts comme Weltanschauung, nihilisme, Umschlag, "Grand Midi", réalisme héroïque, etc.

"Konservative Revolution" et national-socialisme

Le premier souci de Mohler, c'est de distinguer la KR du national-socialisme. Pour la tradition antifasciste, souvent imprégnée des démon-strations du marxisme vulgaire, le national-so-cialisme est la continuation politique de la KR. De fait, le national-socialisme a affirmé pour-suivre dans les faits ce que la KR (ou la "Deutsche Bewegung") avait esquissé en esprit. Mais nonobstant cette revendication nationale-socialiste, on est bien obligé de constater, avec Mohler, que la KR d'avant 1933 recelait bien d'autres possibles. Le national-socialisme a constitué un grand mouvement de masse, impres-sionnant dans ses dimensions et affublé de toutes les lourdeurs propres aux appareils de ce type. Face à lui, foisonnaient des petits cercles où l'esprit s'épanouissait indépendamment des vicis-situdes politiques du temps. Ces cénacles d'intel-lec-tuels n'eurent que peu d'influence sur les masses. Le grand parti, en revanche, écrit Mohler, "gardait les masses sous son égide par le biais des liens orga-ni-sationnels et d'une doctrine adaptée à la moyenne et limitée à des slogans; il n'offrait aux têtes supérieures que peu d'espace et seulement dans la mesure où elles voulaient bien participer au travail d'enré-gimentement des masses et limitaient l'exercice de leurs facultés intellectuelles à un quelconque petit domaine ésotérique" (p.4).

Peu d'intellectuels se satisferont de ce rôle de "garde-chiourme de luxe" et préfèreront rester dans cette cha-leur du nid qu'offraient leurs petits cénacles élitaires, où, pensaient-ils, l'"idée vraie" était conservée intacte, tandis que les partis de masse la caricaturaient et la tra-his-saient. Ce réflexe déclencha une cascade de rup-tures, de sécessions, d'excommunications, de conju-ra-tions avec des éléments exclus du parti, si bien que plus aucune équation entre la NSDAP et la KR ne peut honnêtement être posée. Bon nombre de figures de la KR de-vinrent ainsi les "trotskystes du national-so-cialisme", les hérétiques de la "Deutsche Be-wegung", qui seront poursuivis par le régime ou opteront pour l'"émigration intérieure" ou s'insinueront dans cer-taines instances de l'Etat car le degré de la mise au pas totalitaire fut nettement moindre en Allemagne qu'en Union Soviétique. Des représentants éminents de la KR, comme Hans Grimm, Oswald Spengler et Ernst Jünger purent compter sur l'appui de la Reichswehr, des cercles diplomatiques "vieux-conservateurs" ou de cénacles liés à l'industrie. Ne choisissent l'émi-gration que les figures de proue des groupes sociaux-révolutionnaires (Ot-to Strasser, Paetel, Ebeling) ou certains natio-naux-socialistes dissidents comme Rausch-ning. La plupart restent toutefois en Alle-magne, en es-pérant que surviendra une "seconde ré-volution" entièrement conforme à l'"Idée". D'autres se taisent définitivement (Blüher, Hielscher), se ré-fugient dans des préoccupations totalement a-politi-ques ou dans la poésie (Winnig) ou se tournent vers la phi-losophie religieuse (Esch-mann). Très rares seront ceux qui passeront carrément au national-socialisme comme Bäum-ler, spécialiste de Bachofen.

La thèse qui cherche à prouver la "culpabilité an-ticipative" de la KR ne tient pas. En effet, les idées de la KR se retrouvent, sous des formes chaque fois spé-cifiquement nationales, dans tous les pays d'Eu-rope depuis la moitié du XIXième siècle. Si l'on re-trouve des traces de ces idées dans le national-so-cia-lisme allemand, celui-ci, comme nous venons de le voir, n'est qu'une manifestation très partielle et in-com-plète de la KR, et n'a été qu'une tentative parmi des dizaines d'autres possibles. Raisonner en termes de causalité (diabolique) constitue donc, expli-que Moh-ler, un raccourci trop facile, occultant par exemple le fait patent que les conjurés du 20 juillet 1944 ou que Schulze-Boysen, agent so-viétique pendu en 1942, avaient été influencés par les idées de la KR.

L'origine du terme "Konservative Revolution"

Pour éviter toutes les confusions et les amalgames, Mohler pose au préalable quelques définitions: celle de la KR proprement dite, celle de la "Deutsche Be-wegung", celle de la "Weltanschauung" en tant que véhicule pédago-gique des idées nouvelles. Les termes "konser-vativ" et "revolutionär" apparaissent accolés l'un à l'autre pour la première fois dans le journal berlinois Die Volksstimme du 24 mai 1848: le po-lémiste qui les unissait était mani-festement mu par l'intention de persifler, de se gausser de ceux qui agitaient les émotions du public en affirmant tout et le contraire de tout (le conservatisme et la révolution), l'esprit troublé par les excès de bière blanche. En 1851, le couple de vocables réapparait —cette fois dans un sens non polémique— dans un ouvrage sur la Russie attribué à Theobald Buddeus. En 1875, Youri Sa-marine donne pour titre "Re-volyoutsionnyi konser-vatizm" à une plaquette qu'il a rédigée avec F. Dmi-triev. Par la suite, Dostoïevski l'utilisera à son tour. En 1900, Charles Maurras l'emploie dans son Enquête sur la Monarchie. En 1921, Thomas Mann l'utilise dans un article sur la Russie. En Allemagne, le terme "Konservative Revolution" acquiert une vaste no-to-riété quand Hugo von Hoffmannsthal le prononce dans l'un de ses célèbres discours (Das Schriftum als geistiger Raum der Nation — La littérature comme espace spirituel de la nation; 1927). Von Hoff-manns-thal désigne un processus de maturation intellectuel caractérisé par la recherche de "liens", prenant le relais de la recherche de "liberté", et par la recherche de "totalité", d'"unité" pour échapper aux divi-sions et aux discordes, produits de l'ère libérale.

Chez Hoffmannsthal, le concept n'a pas encore d'im-plication politique directe. Mais dans les quelques ti-mi-des essais de politisation de ce concept, dans le con-texte de la République de Weimar agonisante, on per-çoit très nettement une volonté de mettre à l'avant-plan les ca-ractéristiques immuables de l'âme humaine, en réaction contre les idées de 1789 qui pariaient sur la perfectibilité infinie de l'homme. Mais tous les cou-rants qui s'opposèrent jadis à la Révolution Française ne débouchent pas sur la KR. Bon nombre d'entre eux restent simplement partisans de la Restauration, de la Réaction, sont des conservateurs de la vieille école (Altkonservativen).

"Konservative Revolution" et "Deutsche Bewegung"

Donc si la KR est un refus des idées de 1789, elle n'est pas nostalgie de l'Ancien Régime: elle opte con-fusément, parfois plus clairement, pour une "troisième voie", où seraient absentes l'anarchie, l'absence de valeurs, la fascination du laissez-faire propres au li-béralisme, l'immoralité fondamentale du règne de l'ar-gent, les rigidités de l'Ancien Régime et des abso-lutismes royaux, les platitudes des socialismes et com-munismes d'essence marxiste, les stratégies d'a-ra-sement du passé ("Du passé, faisons table rase..."). A l'aube du XIXième siècle, entre la Révolution et la Restauration, surgit, sur la scène philoso-phique euro-péenne, l'idéalisme allemand, réponse au rationalisme français et à l'empirisme anglais. Parallèlement à cet idéalisme, le roman-tisme secoue les âmes. Sur le ter-rain, comme dans le Tiers-Monde aujourd'hui, les Al-le-mands, exaltés par Fichte, Arndt, Jahn, etc., pren-nent les armes contre Napoléon, incarnation d'un co-lo-nialisme "occidental". Ce mélange de guerre de li-bé-ration, de révolution sociale et de retour sur soi-même, sur sa propre identité, constitue une sorte de préfiguration de la KR, laquelle serait alors le stade atteint par la "Deutsche Bewegung" dans les années 20.

Pour en résumer l'esprit, explique Mohler, il faut mé-diter une citation tirée du célébrissime roman de D.H. Lawrence, The plumed Serpent (= Le serpent à plu-mes, 1926). Ecoutons-la: "Lorsque les Mexicains apprennent le nom de Quetzalcoatl, ils ne devraient le prononcer qu'avec la langue de leur propre sang. Je voudrais que le monde teutonique se mette à repenser dans l'esprit de Thor, de Wotan et d'Yggdrasil, le frêne qui est axe du monde, que les pays druidiques comprennent que leur mystère se trouve dans le gui, qu'ils sont eux-mêmes le Tuatha de Danaan, qu'ils sont ce peuple toujours en vie même s'il a un jour sombré. Les peuples méditerranéens devraient se réapproprier leur Hermès et Tunis son Astharoth; en Perse, c'est Mithra qui devrait ressusciter, en Inde Brahma et en Chine le plus vieux des dragons".

Avec Herder, les Allemands ont élaboré et conservé une philosophie qui cherche, elle aussi, à renouer avec les essences intimes des peuples; de cette philosophie sont issus les nationalismes germaniques et slaves. Dans le sens où elle recherche les essences (tout en les préservant et en en conservant les virtualités) et veut les poser comme socles d'un avenir radicalement neuf (donc révolutionnaire), la KR se rapproche du na-tionalisme allemand mais acquiert simultanément une valeur universelle (et non universaliste) dans le sens où la diversité des modes de vie, des pensées, des âmes et des corps, est un fait universel, tandis que l'univer-salisme, sous quelque forme qu'il se présente, cherche à biffer cette prolixité au profit d'un schéma équarisseur qui n'a rien d'universel mais tout de l'ab-straction.

La notion de "Weltanschauung"

La KR, à défaut d'être une philosophie rigoureuse de type universitaire, est un éventail de Weltan-schau-ungen. Tandis que la philoso-phie fait partie intégrante de la pensée du vieil Occident, la Weltanschauung apparaît au moment où l'édifice occidental s'effondre. Jadis, les catégories étaient bien contingentées: la pensée, les sentiments, la volonté ne se mêlaient pas en des flux désordonnés comme aujour-d'hui. Mais désormais, dans notre "interrègne", qui succède à l'ef-fondrement du christianisme, les Weltan-schau-ungen mêlent pensées, senti-ments et volontés au sein d'une tension perpé-tuelle et dynamisante. La pensée, soutenue par des Weltanschauungen, détient désor-mais un caractère instrumental: on sollicite une mul-titu-de de disciplines pour illustrer des idées déjà pré-alablement conçues, acceptées, choisies. Et ces idées servent à atteindre des objectifs dans la réalité elle-même. La nature particulière (et non plus universelle) de toute pensée nous révèle un monde bigarré, un chaos dynamique, en mutation perpétuelle. Selon Mohler, les Weltanschauungen ne sont plus véhicu-lées par de purs philosophes ou de purs poètes mais par des êtres hybrides, mi-penseurs, mi-poètes, qui savent conjuguer habilement —et avec une cer-taine cohérence— concepts et images. Les gestes de l'existence concrète jouent un rôle primordial chez ces penseurs-poètes: songeons à T.E. Lawrence (d'Ara-bie), Malraux et Ernst Jünger. Leurs existences enga-gées leur ont fait touché du doigt les nerfs de la vie, leur a communiqué une expérience des choses bien plus vive et forte que celle des philosophes et des théologiens, même les plus audacieux.

L'opposition concept/image

Les mots et les concepts sont donc insuffisants pour cerner la réalité dans toute sa multiplicité. La parole du poète, l'image, leur sont de loin supérieures. L'ère nouvelle se reflète dès lors davantage dans les travaux des "intellectuels anti-intellectuels", de ceux qui peu-vent, avec génie, manier les images. Un passage du journal de Gerhard Nebel, daté du 19 novembre 1943, illustre parfaitement les positions de Mohler quand il sou-ligne l'importance de la Weltanschauung par rap-port à la philosophie classique et surtout quand il en-tonne son plaidoyer pour l'intensité de l'existence contre la grisaille des théories, plaidoyer qu'il a ré-sumé dans le concept de "nominalisme" et qui a eu le reten-tissement que l'on sait dans la maturation intel-lectuelle de la "Nouvelle Droite" française (3).

Ecoutons donc les paroles de Gerhard Nebel: "Le rap-port entre les deux instruments méta-physiques de l'homme, le concept et l'image, livre à ceux qui veu-lent s'exercer à la com-paraison une matière inépui-sable. On peut dire, ainsi, que le concept est impro-ductif, dans la mesure où il ne fait qu'ordonner ce qui nous tombe sous le sens, ce que nous avons déjà dé-couvert, ce qui est à notre disposition, tandis que l'image génère de la réalité spirituelle et ramène à la surface des éléments jusqu'alors cachés de l'Etre. Le concept opère prudemment des distinctions et des re-groupements dans le cadre strict des faits sûrs; l'image saisit les choses, avec l'impétuosité de l'aventurier et son absence de tout scrupule, et les lance vers le large et l'infini. Le concept vit de peurs; l'image vit du faste triomphant de la découverte. Le concept doit tuer sa proie (s'il n'a pas déjà ramassé rien qu'un cadavre), tandis que l'image fait apparaître une vie toute pétil-lante. Le concept, en tant que concept, exclut tout mys-tère; l'image est une unité paradoxale de contraires, qui nous éclaire tout en honorant l'obscur. Le concept est vieillot; l'image est toujours fraîche et jeune. Le concept est la victime du temps et vieillit vite; l'image est toujours au-delà du temps. Le concept est subor-donné au progrès, tout comme les sciences, elles aussi, appartiennent à la caté-gorie du progrès, tandis que l'image relève de l'instant. Le concept est écono-mie; l'image est gaspillage. Le concept est ce qu'il est; l'image est toujours davantage que ce qu'elle semble être. Le concept sollicite le cerveau mais l'image solli-cite le cœur. Le concept ne meut qu'une périphérie de l'existen-ce; l'image, elle, agit sur l'ensemble de l'existence, sur son noyau. Le concept est fini; l'image, infinie. Le concept simplifie; l'image honore la diversité. Le concept prend parti; l'image s'abstient de juger. Le concept est gé-néral; l'image est avant tout individuelle et, même là où l'on peut faire de l'image une image générale et où l'on peut lui subordonner des phénomènes, cette action de subordonnance rap-pelle des chasses passionnantes; l'ennui que suscite l'inclusion, l'enfermement de faits de monde dans des concepts, reste étranger à l'image...".

Les idées véhiculées par les Weltanschauungen s'incarnent dans le réel arbitrairement, de façon impré-visible, discontinue. En effet, ces idées ne sont plus des idées pures, elles n'ont plus une place fixe et immuable dans une quelconque empyrée, au-delà de la réalité. Elles sont bien au contraire imbriquées, pri-sonnières des aléas du réel, soumises à ses mutations, aux conflits qui forment sa trame. Etudier l'impact des Weltan-schauungen, dont celles de la KR, c'est poser une topographie de courants souterrains, qui ne sau-tent pas directement aux yeux de l'obser-vateur.

Une exigence de la KR: dépasser le wilhelminisme

Quand Arthur Moeller van den Bruck parle d'un "Troisième Reich" en 1923 (4), il ne songe évidem-ment pas à l'Etat hitlérien, dont rien ne laisse alors prévoir l'avènement, mais d'un système politique qui succéderait au IIième Reich bismarcko-wilhelminien et où les oppo-sitions entre le socialisme et le nationa-lisme, en-tre la gauche et la droite seraient sublimées en une synthèse nouvelle. De plus, cette idée d'un "troisième" Empire, ajoute Mohler, renoue avec toute une spéculation philosophique christiano-européenne très ancienne, qui parlait d'un troisième règne comme du règne de l'esprit (saint). Dès le IIième siècle, les montanistes, secte chrétienne, évoquent l'avènement d'un règne de l'esprit saint, successeur des règnes de Dieu le Père (ancien testament) et de Dieu le Fils (nouveau testament et incarnation), qui serait la syn-thèse parfaite des contraires. Dans le cadre de l'histoire allemande, on repère une longue aspiration à la syn-thèse, à la conciliation de l'inconciliable: par exemple, entre les Habs-bourg et les Hohenzollern. Après la Grande Guer-re, après la réconciliation nationale dans le sang et les tranchées, Moeller van den Bruck est l'un de ces hommes qui espèrent une synthèse entre la gauche et la droite par le truchement d'un "troisième parti". Evidemment, les hitlé-riens, en fondant leur "troisième Reich", prétendront transposer dans le réel toutes ses vieilles aspirations pour les asseoir définiti-ve-ment dans l'histoire. La KR et/ou la "Deutsche Be-wegung" se scinde alors en deux groupes: ceux qui estiment que le IIIième Reich de Hitler est une falsifi-cation et entrent en dissidence, et ceux qui pensent que c'est une première étape vers le but ultime et acceptent le fait accompli.

Sous le IIième Reich historique, existait une "opposition de droite", mécontente du caractère libé-ral/darwiniste de la révolution industrielle allemande, du rôle de l'industrie et du grand capital, de l'étroitesse d'esprit bourgeoise, du façadisme pompeux, avec ses stucs et son tape-à-l'oeil. Le "conservatisme" officiel de l'époque n'est plus qu'un décor, que poses mata-mores-ques, tandis que l'économie devient le destin. Ce bourgeoisisme à colifichets militaires suscite des réactions. Les unes sont réformistes; les autres exigent une rupture radicale. Parmi les réfor-mistes, il faut compter le mouvement chrétien-social du Pasteur Adolf Stoecker, luttant pour un "Empire social", pour une "voie caritative" vers la justice sociale. Les élé-ments les plus dynami-ques du mouvement finiront par adhérer à la sociale-démocratie. Quant au "Mouvement Pan-Ger-maniste" (Alldeutscher Verband), il sombre-ra dans un impérialisme utopique, sur fond de roman-tisme niais et de cliquetis de sabre. Les autres mouve-ments restent périphériques: les mouvements "artistiques" de masse, les mar-xistes qui veulent une voie nationale, les pre-miers "Völkischen", etc.

A l'ombre de Nietzsche...

Face à ces réformateurs qui ne débouchent sur rien ou disparaissent parce que récupérés, se trouvent d'abord quelques isolés. Des isolés qui mûrissent et agissent à l'ombre de Nietzsche, ce penseur qui ne peut être classé parmi les prota-gonistes de la "Deutsche Bewe-gung" ni parmi les précurseurs de la KR, bien que, sans lui et sans son œuvre, cette dernière n'aurait pas été telle qu'elle fut. Mais comme les isolés qu'a-limente la pensée de Nietzsche sont nombreux, très différents les uns des autres, il s'en trouve quelques-uns qui amorcent véritablement le processus de maturation de la KR. Mohler en cite deux, très importants: Paul de Lagarde et Julius Langbehn. L'orientaliste Paul de La-garde voulait fonder une religion allemande, appelée à remplacer et à renforcer le message des christia-nismes protestants et catholiques en pariant sur la veine mys-tique, notamment celle de Meister Eckhart le Rhénan et de Ruusbroeck le Bra-bançon (5). Julius Langbehn est surtout l'homme d'un livre, Rembrandt als Erzieher (1890; = Rembrandt éducateur) (6). A partir de la person-nalité de Rembrandt, Langbehn chante la mysti-que profonde du Nord-Ouest européen et sug-gère une synthèse entre la rudesse froide mais vertueuse du Nord et l'enthousiasme du Sud.

Mouvement völkisch et mouvement de jeunesse

En marge de ses deux isolés, qui connurent un succès retentissant, deux courants sociaux contri-buent à briser les hypocrisies et le matérialisme de l'ère wilhelmi-nienne: le mouvement völkisch et le mouvement de jeunesse (Jugendbewe-gung). Par völkisch, nous ex-plique Mohler, l'on entend les groupes animés par une philosophie qui pose l'homme comme essentiellement dépen-dant de ses origines, que celles-ci proviennent d'une matière informelle, la race, ou du travail de l'histoire (le peuple ou la tribu étant, dans cette op-tique, forgé par une histoire longue et com-mune). Proches de l'idéologie völkische sont les doctrines qui posent l'homme comme déterminé par un "paysage spirituel" ou par la langue qu'il parle. Dans les années 1880, le mouvement völkisch se constitue en un front du refus assez catégorique: il est surtout antisémite et remplace l'ancien antisémitisme confessionnel par un antisémitisme "raciste" et déterministe, lequel prétend que le Juif reste juif en dépit de ses options person-nelles réelles ou affectées. Le mouvement völkisch se divise en deux tendan-ces, l'une aristocratique, dirigée par Max Lieber-mann von Sonnenberg, qui cherche à rapprocher certaines catégories du peuple de l'aristocratie conservatrice; l'autre est radicale, démo-cratique et issue de la base. C'est en Hesse que cette pre-mière radicalité völkische se hissera au niveau d'un parti de masse, sous l'impulsion d'Otto Böckel, le "roi des paysans hessois", qui renoue avec les souvenirs de la grande guerre des paysans du XVIième siècle et rêve d'un soulève-ment généralisé contre les grands capitalistes (dont les Juifs) et les Junker, alliés objectifs des premiers.

Le mouvement de jeunesse est une révolte des jeunes contre les pères, contre l'artificialité du wilhelminisme, contre les conventions qui étouf-fent les cœurs. Créé par Karl Fischer en 1896, devenu le "Wandervogel" (= "oiseau migra-teur") en 1901, le mouvement connait des dé-buts anarchisants et romantiques, avec des éco-liers et lycéens, coiffés de bérets fantaisistes et la gui-tare en bandoulière, qui partent en randon-née, pour quitter les villes et découvrir la beauté des paysages (7). A partir de 1910-1913, le mou-vement de jeunesse acquerra une forme plus stricte et plus disciplinée: la principale organisation porteuse de ce renouveau fut la Frei-deutsche Jugend (8).

Le choc de 1914

Quand éclate la guerre de 1914, les peuples croient à une ultime épreuve purgative qui pulvérisera les bar-rières de partis, de classes, de confessions, etc. et conduira à la "totalité" espé-rée. Thomas Mann, dans les premières semaines de la guerre, parle de "purification", de grand nettoyage par le vide qui ba-laiera le bric-à-brac wilhelminien. Peu importaient la victoire, les motifs, les intérêts: seule comptait la guerre comme hygiène, aux yeux des peuples lassés par les artifices bourgeois. Mais les enthousiasmes du début s'enliseront, après la bataille de la Marne, dans la guerre des tranchées et dans l'implacable choc mé-canique des matériels. "Toute finesse a été broyée, piétinée", écrit Ernst Jünger. Le XIXième siècle périt dans ce maelstrom de fer et de feu, les façades rhéto-riques s'écroulent pulvérisées, les contingente-ments proprets perdent tout crédit et deviennent ridicules.

De cette tourmente, surgit, discrète, une nouvelle "totalité", une "totalité" spartiate, une "totalité" de souffrances, avec des alternances de joies et de morts. Une chose apparaît certai-ne, écrit encore Ernst Jünger, c'est "que la vie, dans son noyau le plus intime, est indestructi-ble". Un philosophe ami d'Ernst Jünger, Hugo Fischer, décrit cet avènement de la totalité nou-velle, dans un essai de guerre paru dans la revue "nationale-bolchévique" Widerstand (Janvier 1934; "Der deutsche Infanterist von 1917"): "Le culte des grands mots n'a plus de raison d'être aujourd'hui... La guerre mondiale a été le dai-mon qui a fracassé et pulvérisé le pathétisme. La guerre n'a plus de com-mencement ni de fin, le fantassin gris se trouve quelque part au mi-lieu des masses de terre boueuse qui s'étendent à perte de vue; il est dans son trou sale, prêt à bondir; il est un rien au sein d'une monotonie grise et désolée, qui a toujours été telle et sera toujours telle mais, en même temps, il est le point focal d'une nou-velle souveraineté. Là-bas, quelque part, il y avait ja-dis de beaux systèmes, scrupuleusement construits, des systèmes de tran--chées et d'abris; ces systèmes ne l'intéres-sent plus; il reste là, debout, ou s'accroupit, à moitié mort de soif, quelque part dans la campagne libre et ouverte; l'opposition entre la vie et la mort est repoussée à la lisière de ses souvenirs. Il n'est ni un individu ni une com-munauté, il est une particule d'une force élé-mentaire, planant au-dessus des champs rava-gés. Les concepts ont été bouleversés dans sa tête. Les vieux concepts. Les écailles lui tombent des yeux. Dans le brouillard infini, que scrutent les yeux de son esprit, l'aube semble se lever et il commence, sans sa-voir ce qu'il fait, à penser dans les catégories du siècle prochain. Les ca-nons balayent cette mer de saletés et de pourriture, qui avait été le domaine de son exis-tence, et les entonnoirs qu'ont creusés les obus sont sa demeure (...) Il a survécu à toutes les formes de guerre; le voilà, incorruptible et immortel, et il ne sait plus ce qui est beau, ce qui est laid. Son regard pénètre les choses avec la tranquillité d'un jet de flamme. Avec ou sans mérite, il est resté, a survécu (...) L'"intériorité" s'est projetée vers l'extérieur, s'est transformée de fond en comble, et cette extériorité est devenue totale; intériorité et extériorité fusion-nent; (...) On ne peut plus distinguer quand l'extériorité s'arrête et quand l'homme com-mence; celui-ci ne laisse plus rien derrière lui qui pourrait être réservée à une sphère privée".

La défaite de 1918: une nécessité

En novembre 1918, l'Etat allemand wilhelminien a cessé d'exister: la vieille droite parle du "coup de cou-teau dans le dos", œuvre des gau-ches qui ont trahi une armée sur le point de vaincre. Dans cette perspective, la défaite n'est qu'un hasard. Mais pour les tenants de la KR, la défaite est une nécessité et il convient main-tenant de déchiffrer le sens de cette défaite. Franz Schauwecker, figure de la mouvance na-tio-nale-révolu-tionnaire, écrit: "Nous devions perdre la guerre pour gagner la Nation". Car une victoire de l'Allemagne wilhelminienne aurait été une défaite de l'"Allemagne secrète". L'écrivain Edwin Erich Dwin-ger, de père nord-allemand et de mère russe, engagé à 17 ans dans un régiment de dragons, prisonnier en Si-bérie, combattant enrôlé de force dans les armées rouge et blanche, revenu en Allemagne en 1920, met cette idée dans la bouche d'un pope russe, personnage de sa trilogie romanesque consacrée à la Russie (9): "Vous l'avez perdue la grande Guerre, c'est sûr... Mais qui sait, cela vaut peut-être mieux ainsi? Car si vous l'aviez gagnée, Dieu vous aurait quitté... L'orgueil et l'oppres-sion [du wilhelminisme, ndt] se seraient multi-pliées par cent; une jouissance vide de sens aurait tué toute étincelle divine en vous... Un pourrissement rapide vous aurait frappé; vous n'auriez pas connu de véritable ascension... Si vous aviez ga-gné, vous seriez en fin de course... Mais maintenant vous êtes face à une nouvelle aurore...".

Après la guerre vient la République de Weimar, mal aimée parce qu'elle perpétue, sous des ori-peaux répu-blicains, le style de vie bourgeois, celui du parvenu. Cette situation est inaccepta-ble pour les guerriers reve-nus des tranchées: dans cette république bourgeoise, qui a troqué les uniformes chamarrés et les casques à pointe contre les fracs des notaires et des banquiers, ils "bivouaquent dans les appartements bourgeois, ne pouvant plus renoncer à la simplicité virile de la vie militaire", comme le disait l'un d'eux. Ils seront les recrues idéales des partis extrémistes, communiste ou national-socialiste. La Républi-que de Weimar se dé-ploiera en trois phases: une phase tumultueuse, s'étendant de novembre 1918, avec la proclamation de la République, à la fin de 1923, quand les Français quittent la Ruhr et que le putsch Hitler/Ludendorff est maté à Munich; une phase de calme, qui durera jus-qu'à la crise de 1929, où la République, sous l'impulsion de Stresemann, jugule l'inflation et où les passions semblent s'apaiser. A partir de la crise, l'édifice répu-blicain vole en éclats et les nationaux-socialistes sortent vainqueurs de l'arène.

Le débourgeoisement total

La République de Weimar a connu des débuts très dif-ficiles: elle a dû mater dix-huit coups de force de la gauche et trois coups de force de la droite, sans compter les manœuvres séparatistes en Rhénanie, fo-mentées par la France. Dans cette tourmente, on en est arrivé à une situation (apparemment) absurde: un gou-vernement en majorité socialiste appelle les ouvriers à la grève générale pour bloquer le putsch d'extrême-droite de Kapp; cette grève générale est l'étincelle qui déclenche l'insurrection communiste de la Ruhr et, pour étrangler celle-ci, le gouvernement ap-pel-le les sympathisants des putschistes de Kapp à la rescousse! La situation était telle que l'esprit public, secoué, pre-nait une cure sévère de dé-bourgeoisement.

Bien sûr, le débourgeoisement total n'affectaient qu'une infime minorité, mais cette minorité était quand même assez nombreuse pour que ses attitudes et son esprit déteignent quelque peu sur l'opinion publique et sur la mentalité générale de l'époque. La guerre avait arraché plusieurs clas-ses d'âge au confort bourgeois, lequel n'exerçait plus le moindre attrait sur elles. Pour ces hommes jeunes, la vie active du guerrier était qua-litativement supérieure à celle du bourgeois et ils haïs-saient l'idée de se morfondre dans des fauteuils mous, les pantoufles aux pieds. C'est pourquoi l'ardeur de la guerre, ils allaient la rechercher et la retrouver dans les "Corps Francs", ceux de l'intérieur et ceux de l'ex-térieur. Ceux de l'intérieur se moulaient dans les structures d'auto-défense locales (Einwohner-wehr) et permettaient, en fin de compte, un retour progressif à la vie civile, assorti quand même d'une promptitude à reprendre l'assaut dans les rangs communistes ou, surtout, na-tionaux-socialistes. Ceux de l'extérieur, qui combattaient les Polonais en Haute-Silésie et avaient arraché l'Annaberg de haute lutte, ou affrontaient les armées bolchéviques dans le Baltikum, regroupaient des soldats perdus, de nouveaux lansquenets, des irré-cupérables pour la vie bourgeoise, des pélérins de l'absolu, des vagabonds spartiates en prise directe avec l'élé-mentaire. Dans leurs âmes sauvages, l'esprit de la KR s'incrustera dans sa plus pure quin-tessence.

Parallèlement aux Corps Francs, d'autres structures d'accueil existaient pour les jeunes et les soldats fa-rouches: les Bünde du mouvement de jeunesse, lequel, avec la guerre, avait perdu toutes ses fantaisies anar-chistes et abandonné toutes ses rêveries philoso-phiques et idéalistes. Ensuite les partis de toutes obé-diences recru-taient ces ensauvagés, ces inquiets, ces cheva-liers de l'élémentaire pour les engager dans leurs formations de combat, leurs services d'ordre. Avant le choc de la guerre, le révolutionnaire typique ne renon-çait par radicalement aux for-mes de l'existence bour-geoise: il contestait simplement le fait que ces formes, assorties de richesses et de positions sociales avanta-geuses, étaient réservées à une petite minorité. L'engage-ment du révolutionnaire d'avant 1914 visait à généraliser ces formes bourgeoises d'existence, à les étendre à l'ensemble de la société, classe ouvrière comprise. Le révolutionnaire de type nou-veau, en re-vanche, ne partage pas cet uto-pisme eudémoniste: il veut éradiquer toute référence à ces valeurs bour-geoises haïes, tout sentiment positif envers elles. Pour le bourgeois frileux, convaincu de détenir la vérité, la formule de toute civilisation, le révolutionnaire nouveau est un "nihiliste", un dangereux mar-ginal, un personnage inquiétant.

Les lansquenets modernes

Mais les partis bourgeois, battus en brèche, incapables de faire face aux aléas qu'étaient les exigences des Al-liés et les dérèglements de l'économie mondiale, la violence de la rue et la famine des classes défavori-sées, ont été obligés de recourir à la force pour se maintenir en selle et de faire appel à ces lansquenets modernes pour encadrer leurs militants. Ces cadres issus des Corps Francs se rendent alors incontour-nables au sein des partis qui les utilisent, mais conservent toujours une certaine distance, en marge du gros des militants.

Ce processus n'est pas seulement vrai pour le national-socialisme, avec ses turbulents SA. Chez les commu-nistes, des bandes de solides bagarreurs adhèrent au Roter Kampfbund. Cer-taines organisations restent in-dépendantes for-mellement, comme le Kampfbund Wi-king du Capitaine Hermann Ehrhardt, le Bund Ober-land du Capitaine Beppo Römer et du Dr. Friedrich Weber, le Wehrwolf de Fritz Kloppe et la Reichs-flagge du Capitaine Adolf Heiß. Le Stahl-helm, orga-nisation paramilitaire d'anciens com-battants, dirigée par Seldte et Duesterberg, est proche des Deutschna-tionalen (DNVP). Le Jungdeutscher Orde (Jungdo) de Mahraun sert de service d'ordre à la Demokratische Partei. Quant aux sociaux-démocrates (SPD), leur or-ganisation paramilitaire s'appelait le Reichs-ban-ner Schwarz-Rot-Gold, dont les chefs étaient Hörsing et Höltermann.

La quasi similitude entre toutes ses formations faisait que l'on passait allègrement de l'une à l'autre, au gré des conflits personnels. Beppo Römer quittera ainsi l'Oberland pour passer à la KPD communiste. Bodo Uhse (10) fera exacte-ment le même itinéraire, mais en passant par la NSDAP et le mouvement révolution-naire pay-san, la Landvolkbewegung. Giesecke passera de la KPD à la NSDAP. Contre les Français dans la Ruhr, les militants communistes sabotent instal-lations et voies ferrées sous la conduite d'of-ficiers prussiens; SA et Roter Kampfbund colla-borent contre le gouver-nement à Berlin en 1930-31.

Dans ce contexte, Mohler souligne surtout l'apparition et la maturation de deux mouve-ments d'idées, le fa-meux "national-bolché-visme" et le "Troisième Front" (Dritte Front). Si l'on analyse de façon dualiste l'affrontement majeur de l'époque, entre nationaux-so-cialistes et communistes, l'on dira que l'idéologie des forces communistes dérive des idées de 1789, tan-dis que celles du national-socialisme de cel-les de 1813, de la Deutsche Bewegung. Il n'em-pêche que, dans une plage d'intersection réduite, des contacts fructueux entre les deux mondes se sont produits. Dans quelques cerveaux perti-nents, un socialisme ra-dical fusionne avec un nationalisme tout aussi radical, afin de sceller l'alliance des deux nations "prolétariennes", l'Allemagne et la Russie, contre l'Occident capitaliste.

Trois vagues de national-bolchévisme

Trois vagues de "national-bolchévisme" se suc-céde-ront. La première date de 1919/1920. Elle est une ré-action directe contre Versailles et atteint son apogée lors de la guerre russo-polonaise de 1920. La section de Hambourg de la KPD, dirigée par Heinrich Lauf-fenberg et Fritz Wolffheim, appelle à la guerre popu-laire et nationale contre l'Occident (11). Rapidement, des contacts sont pris avec des nationalistes de pure eau comme le Comte Ernst zu Reventlow. Quand la cavalerie de Boudienny se rapproche du Corridor de Dantzig, un espoir fou germe: foncer vers l'Ouest avec l'Armée Rouge et réduire à néant le nouvel ordre de Versailles. Weygand, en réorganisant l'armée polo-naise en août 1920, brise l'élan russe et annihile les espoirs allemands. Lauffenberg et Wolffheim sont ex-communiés par le Komintern et leur nouvelle organi-sation, la KAPD (Kommunisti-sche Arbeiterpartei Deutschlands), se mue en une secte insignifiante.

La seconde vague date de 1923, quand l'occupation de la Ruhr et l'inflation obligent une nouvelle fois natio-nalisme et communisme à fusionner. Radek, fonction-naire du Komintern, rend un vibrant hommage à Schlageter, fusillé par les Français. Moeller van den Bruck répond. Un dialogue voit le jour. Dans le jour-nal Die Rote Fahne, on peut lire les lignes suivantes, parfaitement à même de satisfaire et les natio-nalistes et les communistes: "La Nation s'effrite. L'héritage du prolétariat allemand, créé par les peines de générations d'ouvriers est menacé par la botte des militaristes fran-çais et par la faiblesse et la lâcheté de la bourgeoi-sie alle-mande, fébrile à l'idée de récolter ses petits pro-fits. Seule la classe ouvrière peut désormais sauver la Nation". Mais cette seconde vague natio-nale-bol-chéviste n'est restée qu'un symptôme de fièvre: d'un côté comme de l'autre, on s'est contenté de formuler de belles proclamations.