Negative Dialektik: Karl Marx

In der Marx’schen Bestandsaufnahme des „Bonapartismus“ und in der Prognose einer „negativen Aufhebung des Kapitalismus auf kapitalistischer Grundlage“ fand die historische Substanz der französischen und deutschen Staatsmacht und die Kooperation von Kredit- und Industriekapital im 19. Jahrhundert Aufmerksamkeit. Das Kreditkapital konnte nach Marx die Herkunft aus dem Wucher- und Spekulationskapital nicht verleugnen. Es trieb zwar die industrielle Akkumulation über die nationalen Reserven hinaus, indem es im Weltmaßstab die brachliegenden Gelder mobilisierte, trotzdem fand es wiederholt Gefallen an Raub, Piraterie, Diebstahl und Betrug. Der Weltmarkt und die Weltmeere wiesen unzählige Schlupfwinkel auf. Gelegenheiten boten sich, wenn „faule Papiere“ angeboten wurden, Aktien, Schuldscheine, Anrechte, Fonds, die irgendwann aufflogen, waren sie doch nur teilweise durch „Werte“, Geld, Gold, Rohstoffe, Immobilien, Industrieanlagen, gedeckt. Hier ließen sich Milliarden von Dollar verdienen. Schon deshalb war das Kreditkapital daran interessiert, einen internationalen „Raum“, Markt oder Niederlassungen zu finden, die nicht von den nationalen Staaten kontrolliert werden konnten. Überhaupt lehnte der „Internationalismus“ dieses Kapitals den Staat oder die Staatskontrolle ab. Es selbst wollte „frei“ und „ungebunden“ auftrumpfen und umgekehrt die staatlichen Eingriffe und Begrenzungen beeinflussen oder festlegen. Deshalb beteiligte sich das Kreditkapital an den neuartigen Staatsgründungen in Frankreich, Europa und Nordamerika. Die bonapartistische Diktatur in Frankreich würde diesem Staat Aussehen und Farbe verleihen.

In der Marx’schen Bestandsaufnahme des „Bonapartismus“ und in der Prognose einer „negativen Aufhebung des Kapitalismus auf kapitalistischer Grundlage“ fand die historische Substanz der französischen und deutschen Staatsmacht und die Kooperation von Kredit- und Industriekapital im 19. Jahrhundert Aufmerksamkeit. Das Kreditkapital konnte nach Marx die Herkunft aus dem Wucher- und Spekulationskapital nicht verleugnen. Es trieb zwar die industrielle Akkumulation über die nationalen Reserven hinaus, indem es im Weltmaßstab die brachliegenden Gelder mobilisierte, trotzdem fand es wiederholt Gefallen an Raub, Piraterie, Diebstahl und Betrug. Der Weltmarkt und die Weltmeere wiesen unzählige Schlupfwinkel auf. Gelegenheiten boten sich, wenn „faule Papiere“ angeboten wurden, Aktien, Schuldscheine, Anrechte, Fonds, die irgendwann aufflogen, waren sie doch nur teilweise durch „Werte“, Geld, Gold, Rohstoffe, Immobilien, Industrieanlagen, gedeckt. Hier ließen sich Milliarden von Dollar verdienen. Schon deshalb war das Kreditkapital daran interessiert, einen internationalen „Raum“, Markt oder Niederlassungen zu finden, die nicht von den nationalen Staaten kontrolliert werden konnten. Überhaupt lehnte der „Internationalismus“ dieses Kapitals den Staat oder die Staatskontrolle ab. Es selbst wollte „frei“ und „ungebunden“ auftrumpfen und umgekehrt die staatlichen Eingriffe und Begrenzungen beeinflussen oder festlegen. Deshalb beteiligte sich das Kreditkapital an den neuartigen Staatsgründungen in Frankreich, Europa und Nordamerika. Die bonapartistische Diktatur in Frankreich würde diesem Staat Aussehen und Farbe verleihen.

Der bonapartistische Staat gab die selbstherrliche Form des Absolutismus auf, nutzte jedoch dessen Machtapparate von Polizei und Militär, um die Veränderungen in Gesellschaft und Staat abzusichern. Dieser neuartige Staatstyp entwickelte neue Methoden von Herrschaft, die er aus den Operationen aus Handel, Kredit, Spekulation erschloß und die er mit der Stabilität des Militärabsolutismus verband. Er verstand sich als Einrichtung, über Konjunkturpolitik, Staatsaufträge, Investitionen, die Überproduktions- bzw. Spekulationskrisen und die Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Der Staat sollte für die Risiken und Schulden der Machenschaften und Spekulationen aufkommen. Die „Verselbständigung“ der Macht von Kapital und Staat durch eine Präsidialdiktatur bzw. durch eine konstitutionelle Monarchie benötigte neben den alten Machtzentren die neuen Institutionen von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Diese kooperierten eng mit der Privatökonomie, mit dem Bankkapital und mit den staatlichen Aufgaben, um die unterschiedlichen sozialen Schichten unter Aufsicht zu halten. Außerdem war dieser neuartige Staat auf politische Bündnisse, Kooperationen der Klassenfraktionen oder auf identische Massenparteien angewiesen. Sie sollten propagandistisch die Klassen auf „Masse“, „Volk“ oder den „Untertanen“ vereinigen. Die Propaganda dieser neuartigen „Partei“ machte Anleihen bei den Religionen bzw. bildete nach deren Vorbild eine „politische Religion“ heraus. Ein Präsident nutzte die neuen Formen von Propaganda und Selbstdarstellung, und er gründete eine Massenpartei, um sich über Wahlkampf und Inszenierung in die Funktion und Rolle eines zivilen „Ersatzkaisers“ zu bringen. Gewerkschaften und sozialistische Parteien sollten durch „utopische Ideale“ übertrumpft und durch die Polizei ausgeschaltet werden. Vor allem in Frankreich und in USA erlangte dieser „Demokratietyp“ politische Anerkennung. Die „negative Aufhebung“ des Kapitalismus mobilisierte diese „bonapartistischen Auftritte“ von Skandal, Medien, Sicherheits- und Militärpolitik, um über den Staat eine Regelung von Wirtschaft und Gesellschaft anzustreben. Es galt außerdem, die Massen ideologisch einzubinden und die finanzpolitischen Ziele des Bank- und Finanzkapitals aufzunehmen. Trotzdem errichteten die alten „Klassen“ aus Staatsapparat, Militär und Grundeigentum gegen diese Interventionen in Wirtschaft und Staat Hindernisse.

Indessen hatten die USA in ihrem bonapartistischen „System“ der „Transformationen“ und der „Aufhebung“ nicht die historischen Blockaden Europas. Als Präsidialmacht unter dem Einfluß von zwei identischen Großparteien wurde der „bonapartistische Putsch“ bei jeder Präsidentenwahl wiederholt und friedlich erledigt. Dadurch verliefen die Interventionen des Finanzkapitals nach einem einfachen Muster. Sie finanzierten die aufwendigen Wahlkämpfe. Der „Präsident“ lief nicht aus dem Ruder, wenn er auf ihre Geldspenden und Ratschläge angewiesen war. Sie sorgten dafür, daß die entstehende Großmacht die Handelswege und Finanzoperationen deckte und zugleich über die Flotte und das Militär den Zugriff auf die Weltrohstoffe sicherte. Hier wirkte eine Weltmacht, die die Weltmeere und Kontinente beherrschen wollte und die den europäischen Imperialismus überall zurückdrängte. Über die Handels- und Menschenrechte, über Militärstützpunkte und abhängige Regierungen oder über die Stärke der Wirtschaft und des „Dollars“ ließen sich alle Grenzen öffnen. Die „inszenierte Demokratie“ von Wahlen und Parteien war den bonapartistischen Manövern in Europa überlegen. In den USA entstand ein dynamischer Kapitalismus, der die Staatseingriffe für seine Operationen nutzte. Für Marx war diese vorerst letzte Form von Kapitalismus keine Alternative zum Sozialismus. Der nordamerikanische Kapitalismus würde zu keinem Zeitpunkt den bonapartistischen Aufbau von Staatsmacht und potentieller Diktatur abschütteln können. Ähnlich wie im europäischen „Bonapartismus“ lagen ihm die „Explosionen“ von Krisen, Kriegen, Armut, Arbeitslosigkeit, Chaos und Selbstzerstörung zugrunde. Nur mit „Ausnahmegesetzen“ ließen sich derartige Deformationen bekämpfen.

Die USA konnten nach Marx den europäischen Kapitalismus und die einzelnen Mächte übertrumpfen, trotzdem ließ sich die immanente „Negativität“ nicht positiv aufheben. Der alte Revolutionär Marx konnte sich nicht vorstellen, daß die sozialistische Arbeiterbewegung scheitern würde, deshalb erhob er die „Pariser Kommune“ zum Symbol des kommunistischen Manifests. Der „bonapartistische Staat“ mußte zerschlagen werden. Die Rücknahme der Funktionen des Staates in die Selbstverwaltung der Produzenten ermöglichte erst die Einrichtung der sozialen Demokratie und die Garantien der politischen Freiheit. Marx skizzierte in den Analysen der „bonapartistischen Form“ von Staat und Kapital die Kriege und Diktaturen im 20. Jahrhundert. Allerdings ließ seine „dialektische Sicht“ nicht zu, sich einzugestehen, daß ein „realhistorischer Sozialismus“ in Europa die traditionellen Herrschaftsformen aufnahm und radikalisierte und gegen Nordamerika sich nicht behaupten konnte. Die USA und nicht die Arbeiterklasse würden jedoch Europa vor dem „Untergang“ retten.

Zur Theorie des Finanzkapitals: Rudolf Hilferding

Die sozialdemokratischen Analytiker des Finanzkapitals, etwa Rudolf Hilferding und Otto Bauer, berücksichtigten die Veränderungen in den Funktionen des Kreditkapitals, die sich unmittelbar auf die kapitalistische Produktion auswirkten. Das Industriekapital wurde durch die Kooperation mit den Kreditbanken in die Lage versetzt, die eigenen Verwertungs- und Kapitalgrenzen zu übersteigen. Das brachliegende Geld der Gesellschaft wurde durch diese Banken aufgenommen und als Fremdkapital den Einzelbetrieben zur Verfügung gestellt. Sie investierten in die neuen Technologien. Das Finanzkapital absorbierte als ökonomische und politische Macht das Industriekapital. Kartelle und „Syndikate“ entstanden, die als konzentrierte Betriebe oder zentrale Einheiten einzelne Industriebranchen überspannten. Partiell mauserte es sich zum „Weltkapital“, wenn es die Herrschaft über einzelne Rohstoffe, Währungen oder Staaten antrat. Der „moderne Imperialismus“ beruhte deshalb auf Rüstung, Kolonialismus und Militarismus. Daneben repräsentierte er die Geldmacht, den Reichtum und den Anschein von Demokratie und Medienmacht. Zugleich war das Kapital versucht, die Staatseliten unter Kontrolle zu nehmen, um die Staatsverschuldung, die Währungspolitik und die Rüstungswirtschaft unter Aufsicht zu halten. Das gelang nur bedingt, denn die Militärs und Rüstungspolitiker ließen sich als „alte Klassen“ auf die verschiedenen Ansätze von Einflußnahme und „Korruption“ nur bedingt ein. Sie verfolgten durchaus eigene Interessen.

Die wachsende Arbeitslosigkeit und die Existenz der alten Klassen machten zugleich auch politische Maßnahmen notwendig, die Macht von Kapital und Staat ideologisch und politisch abzusichern bzw. die Kritik der sozialdemokratischen Opposition abzuschwächen und zu überspielen. Das „Ideologische“ erlangte für das Finanzkapital neben der Finanzspekulation eine neue Bedeutung. Für die sozialdemokratischen Theoretiker gab es die Konkurrenz und die Kombinationen des alten Staates mit dem Finanzkapital. Neben der Planung und Organisation des Kapitalismus stritt man in Fragen von Flottenbau und Kolonialpolitik. Zugleich wurden Tendenzen zur Selbstzerstörung und Krieg durch Militärbündnisse und den Aufmarsch der kontinentalen Armeen sichtbar. Aufrüstung und Kriegsvorbereitung stärkten die alten Eliten und gaben dem Finanzkapital neue Potentiale der Einflußnahme. Die Sozialpolitik zwang zur Integration von SPD und Zentrum in den Staatsapparat. Hier lag die politische Chance der Sozialdemokratie, gegen die alten Eliten und das Finanzkapital eine neue Ordnung einzuführen. Das Finanzkapital in Deutschland war zugleich daran interessiert, politische Parteien zu unterstützen, die dem Krieg und der Rüstung zugewandt waren und mit den alten Klassen kooperieren konnten. In der Kriegswirtschaft klappte die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Nach 1918 wurden die gegenrevolutionären Kräfte, Parteien, Freikorps und Vereinigungen unterstützt.

Im Selbstverständnis des Finanzkapitals verkörperte der entstehende Nationalsozialismus die politische Chance, ideologisch und politisch die eigene Macht gegenüber den Staatseliten und der Linksopposition zu stärken. Die Notwendigkeit einer Vermittlung von Ökonomie und Ideologie war in Deutschland genauso gegeben wie in den USA. Deshalb befand sich das „Finanzkapital“ Europas in einem Übergang zu „freien Formen“ der Herrschaft, die die Bindung an die alten europäischen Mächte abstreifen würden. Die Zerschlagung des alten Staates schuf die Voraussetzungen für die finanzkapitalistischen Initiativen, entweder die bestehende Demokratie zu kooptieren oder eine Diktatur zu favorisieren. In Deutschland wurden die Experimente der Notverordnungsdiktaturen nach 1933 ersetzt durch die Kooperation mit der NSdAP. Die „große Koalition“ von Gewerkschaften, SPD und Zentrumspartei, die eine Militärdiktatur tragen sollte, barg die Risiken einer „sozialistischen Planwirtschaft“ gegen das Finanzkapital. Die Nazis versprachen eine massive Aufrüstung und waren für die Wirtschaftseliten leichter handhabbar. Sie sollten sich irren. In Zentraleuropa blieben vorerst die Wege der USA verschlossen. Der Ballast der Vergangenheit drängte zu diktatorischen Lösungen. Der „organisierte Kapitalismus“ öffnete sich nicht dem Rechtsstaat und bildete keinen Übergang zum Sozialismus. Hilferding als Wirtschaftspolitiker mußte seinen theoretischen Irrtum einsehen. Die Kooperation des Medienkapitals mit dem Finanzkapital und der Einsatz einer Propaganda- und „völkischen“ Partei bewiesen ihm, daß gegen die gespaltene Arbeiterbewegung eine neuartige, politische Front die Bedingungen von Politik festlegte und zur totalen Macht strebte. Die Beziehungen der SPD und der Gewerkschaften zum Finanzkapital bargen die Gefahr, daß die sozialistische Arbeiterbewegung zurückgedrängt und ausgeschaltet wurde.

Die Bonapartismusanalyse und die Bestimmungen der „negativen Aufhebung“ des Kapitals, die Marx vorgelegt hatte, wurden durch Hilferding ergänzt: die Koexistenz von Rüstung, Medien und Finanzspekulationen lief darauf zu, das Volk neu zu „ordnen“ und über die Propaganda und die Staatsmacht zu kontrollieren. Damit wurden die wichtigsten Voraussetzungen für Kriegsvorbereitung erfüllt. Das US-amerikanische Finanzkapital hatte nach Hilferding Anteil an der Kredit- und Pleitepolitik während der Weltwirtschaftskrise in Deutschland. Hier stand es allerdings in Konkurrenz zur deutschen Variante der Finanzoperationen. Es besaß jedoch andere Ausmaße und Möglichkeiten und sicherte sich weltweit ab. Außerdem wurde es in USA nicht gezwungen, in den politischen Radikalismus zu investieren. Die zwei identischen Volks- und Medienparteien in USA erfüllten ihre politische Aufgabe, ohne in offen totalitäre Ziele überzuleiten. Der „Sozialismus“ in Gestalt einer Partei und Gewerkschaft konnte in den Vereinigten Staaten keine sozialen Grundlagen gewinnen. Das Finanzkapital mußte sich nicht wie in Europa um überbrachte Herrschaftstraditionen, radikale Parteien oder sozialistische Gewerkschaften kehren. Es konnte sich weiterhin „frei“ entwickeln. Der europäische Bonapartismus, Faschismus oder Nationalsozialismus konnten die kontinentalen Bindungen nicht abwerfen. Die USA als Imperium und Seemacht dagegen waren von allen Fesseln der Tradition entbunden. Sie zeigten sich offen für die vielfältigen Experimente in der Machttechnik und in der Inszenierung von Politik.

Revolution und Tradition: die Wiedergeburt der russischen Großmacht

Georgij Plechanov entwarf in seiner Schrift „das Jahr in der Heimat“ von 1917/18 ein Bild des „Roten Oktobers“, das die Differenz des russischen Bolschewismus zum „Westen“ und zu den Menschewiki herausstellte und zugleich die russischen Grundmuster von „Staatlichkeit“ im Bolschewismus unterstrich. Ähnlich argumentierte Karl Kautsky zum gleichen Zeitpunkt in seiner Skizze über „Terrorismus und Kommunismus“. Die bolschewistischen Theoretiker um W. I. Lenin, N. Bucharin, Leo Trotzki und später J W. Stalin lösten sich in ihren Theorien von Partei und Revolution nicht von der russischen Tradition despotischer und asiatischer Macht. Die bolschewistische „Revolution“ würde diese historischen Grundlagen aktualisieren und den Methoden der bonapartistischen Herrschaft anpassen und überbieten. In der Parteiauffassung wurde eine Elitekonzeption vertreten, die sich am politischen Gegner aus dem Staatsapparat und an der Tradition der terroristischen Staatsgewalt der „großen Zaren“ messen wollte. Die bolschewistischen Berufsrevolutionäre waren überzeugt, daß das russische Volk in der Mehrzahl die vorkapitalistischen Verhältnissen nicht aufgegeben hatte. Eine revolutionäre Diktatur konnte das Wagnis auf sich nehmen, dieses Volk hineinzunehmen in Aufgaben einer forcierten Industrialisierung und Umwälzung der Gesellschaft. Es ließ sich von oben über Terror und Propaganda zur „werktätigen“ Masse vereinen. Die Revolutionäre distanzierten sich von den archaischen Völkern Rußlands und setzten auf eine umfassende Staatsgewalt, die vielen Völker den unterschiedlichen Formen von Zwangsarbeit und einer „großrussischen Vision“ zu unterwerfen. Über Partei, Massenorganisationen, Propaganda, Bildung, Militär und Polizei wurde die Gesellschaft „verstaatlicht“, eine Zielsetzung, die der „bonapartistische Staat“ im Westen kaum erfüllen konnte. Die Parteiavantgarden würden dieses Volk über Terror und Disziplin einspannen in die „historischen“ Aufgaben, das rückständige und hoffnungslose Rußland in das industrielle Zeitalter zu wuchten. Es würde nur eine „Partei“ geben, die als Massenpartei auf ein Machtzentrum konzentriert wäre, ein Machtzentrum, das die Ziele von Politik und „Transformation“ diktierte. Dieses Zentralbüro war faktisch als eine „Verschwörung“ gegen Staat und Volk anzusehen. Es besetzte jedoch den Staat über eine allmächtige Geheimpolizei und sorgte über sie für die Koordination der unterschiedlichen Staatsaufgaben. Zugleich besetzten diese „Verschwörer“ die Gesellschaft, indem neben dieser „Sozialpolizei“ Massenorganisationen als die Übersetzer der Propaganda und der Umerziehung dienten. Der Machtaufbau konditionierte neben der despotischen Herrschaft die Elemente von Mafia oder der kriminellen Banden aus den kaukasischen Gebieten zur Staats- und Machtstruktur.

Die alten Klassen hatten sich bis 1917 den Aktivitäten des ausländischen Kapitals unterworfen, vorsichtig die russische Wirtschaft der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals zu öffnen. Der westliche Imperialismus hatte seine finanzielle und industrielle Macht genutzt, die Bodenschätze in Besitz zu nehmen, Industriezentren zu schaffen und Rußland in Abhängigkeit zu bringen. Im Ersten Weltkrieg wurde dieses Land in die Kriegskoalition mit den Westmächten gegen das deutsche Kaiserreich gezwungen. Für das westliche Finanzkapital brachte es ein riesiges Blutopfer. Aus diesen Gründen bemühten sich die Bolschewiki nach 1917, diesen staatlichen Überbau und die Keimformen der „westlichen Klassen“ und ihrer Gesinnung zu zerstören. Der alte Macht- und Staatsapparat mußte zerschlagen werden, schon um die anstehenden Umwälzungen nach russischen Maßstäben durchzuführen. Außerdem mußten alle Ansätze des westeuropäischen Rechtsstaates und der Konstitution aufgelöst werden. Alle Bindungen an den „Westen“ wurden zertrümmert. Eine Diktatur als Kombination einer traditionell asiatischen Macht und des Planstaates würde das historische Werk des industriellen Fortschritts vollenden. Aller Widerstand im Volke mußte über einen permanenten Krieg gegen die „Volksfeinde“ gebrochen werden. Zum „Feind“ wurden jede Form von Widerspruch, Liberalismus und Sozialdemokratie genauso gerechnet wie die westlichen Einflüsse im „jüdischen Bolschewismus/Trotzkismus“ oder die archaischen Relikte des alten Rußland.

Terror und Propaganda wurden zur „Produktivkraft“ erhoben und galten als das gesellschaftliche Mittel, über Zwangsmaßnahmen jede Opposition einzuschüchtern und die Jugend in die freiwerdenden Positionen einzubinden. Die Willkür im Terror folgte einer asiatischen Herrschaftstechnik wie sie auch schon das Handeln Ivans des Schrecklichen kennzeichnete, alle potentiellen Ansätze von Fraktion, Cliquen und Klüngel, Schlamperei, Bürokratismus oder Widerstand zu zerschlagen und Chaos und Angst zu schüren, um darüber die Hingabe der Massen an den „großen Führer“ zu erreichen. Stalin bewies später über Zwang und Massenterror seine „Unfehlbarkeit“ als gottgleicher Herrscher über Leben und Tod und ließ sich von seinem Volk durch Paraden, Aufmärsche, Prozessionen und Kulte feiern, die an die Huldigungen für „Alexander des Großen“ durch sein Volk und seine Krieger erinnerten. Eine „kulturellen Revolution“ als die Mischung von Terror und Propaganda zerstörte jede „proletarische“ oder bäuerliche Eigenständigkeit und verfolgte das Ziel, eine absolute Unterwerfung zu erzwingen. Die revolutionäre Diktatur umwarb die Jugend und erneuerte die Gesellschaft durch einen permanent durch tschekistische Säuberungen herbeigeführten Generationenaustausch. Riesige Produktionsschlachten und Technikkriege mußten in der Zukunft bestanden werden. Mit dieser Mobilisierung konnten die russischen Partisanen und die Rote Armee der deutschen Wehrmacht widerstehen. Millionen Soldaten wurden in diesen Kriegen geopfert. Das revolutionäre Rußland würde das Symbol der europäischen Landmacht stellen und sich gegen die USA nach 1945 positionieren. Es profilierte sich als die letzte europäische Großmacht.

Das Religiöse wurde vorerst von der russischen Orthodoxie gelöst und eingebunden in eine „politische Religion“, die gleichzeitig die Arbeitsethik mit Patriotismus, Disziplin, Gehorsam und Unterwerfung verbinden mußte. Außerdem mußte sie so etwas bieten wie Weltanschauung und Parteilichkeit. Der Marxismus – Leninismus setzte die Distanzierung zur Tradition, die von Marx und der europäischen Sozialdemokratie eingeleitet wurde, nicht fort. Die bolschewistische Ideologie blieb in der russischen Tradition von Despotie und theologischer „Parteilichkeit“ befangen. Deshalb radikalisierte und inspirierte diese Ideologie das Revolutionsdenken in Asien, vor allem in China und beeindruckte das konservative Denken in Deutschland und Westeuropa.

Der russische Bolschewismus als Staatsmacht enthielt bonapartistische und faschistische Elemente, behauptete in den dreißiger Jahren auch Leo Trotzkij. Als „Transformationssystem“ von Partei und Propaganda kopierte der Stalin’sche Bolschewismus den bonapartistischen Staat und übertraf ihn. Als Terrorapparat, Geheimpolizei, Zwangsarbeit, Massenmord, Säuberung und Liquidation der Revolutionskader von 1917 war er auf die uralten Herrschaftstechniken asiatischer Despoten ausgerichtet. Die Anlage der riesigen Arbeitslager und einer Militärindustrie außerhalb der zivilen Produktion nahm die nationalsozialistischen Konzentrationslager vorweg, gab ihnen jedoch über die Zwangsarbeit eine andere Funktion. Die bolschewistische Macht bekämpfte die westlichen Ideen von Freiheit und Sozialismus. Die USA wurden zum Hauptfeind. Der Stalin’sche Terrorstaat überbot die europäischen Traditionen von Absolutismus und Militärmacht und verknüpfte sie mit den asiatischen Zielen, Massen zu zügeln und zum Einsatz zu bringen. Das bolschewistische Rußland bildete eine Landmacht, deren Wurzeln fernöstliche Traditionen aufnahm, zugleich ließ es sich vom Nationalsozialismus beeindrucken. Die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals und die industrielle Revolution wurden über die Staatswirtschaft und Rüstungsindustrie geregelt. Ein „permanenter Kriegskommunismus“ schaffte sogar den Anschluß an das westliche Technikniveau, war allerdings der Konkurrenz mit der kapitalistischen Produktivität nicht gewachsen. Die Reformen stießen an die Grenzen von Mentalität und Tradition. Irgendwann wirkte der innere Bürgerkrieg kontraproduktiv. Die Planwirtschaft brach zusammen. Die „Partei“ unter Michail Gorbatschow beendete erst 1989 das bolschewistische Experiment.

Konservative Reaktionen auf Krieg und Revolution: Max Weber

Inwieweit die konservativen Soziologen und Verfassungsrechtler Marx, Hilferding, Lenin, Trotzki oder Stalin gelesen hatten, läßt sich schwer nachweisen. Sie nahmen jedoch Themen auf, die von den marxistischen Theoretikern angesprochen wurden und die sich historisch aufdrängten. Die Synthese von Militärabsolutismus, „Bonapartismus“ und Tradition beschäftigte die konservativen Denker intensiv. Das Zusammenspiel von Industrie-, Finanzkapital und Staat bildete ein wichtiges Thema. Die Kombination von Religion und Zwang in der modernen Variante von Terror und Propaganda fand Aufmerksamkeit. Die ideologische Mobilmachung, um eine gespaltene Gesellschaft neu zu gestalten oder zu gewaltigen, historischen Aufgaben aufzurufen, beschäftigte die konservativen Denker. Die Umwandlungen und Funktionen der Religion in den modernen Ideologien ergaben sich aus dieser Thematik. Die Ereignisse in Rußland 1905 und 1917 oder in Deutschland nach 1914 im Weltkrieg wurden zur Kenntnis genommen und in einer Neuformulierung konservativer Werte umgesetzt. Wollte der Konservatismus gegenüber Liberalismus, Sozialismus oder Kommunismus an Bedeutung zurückgewinnen, mußte er „revolutioniert“ und aktualisiert werden. Davon waren die politischen Konservativen wie Oswald Spengler, Max Weber, Werner Sombart, Hans Freyer, Carl Schmitt überzeugt. Die bolschewistischen und faschistischen bzw. nationalsozialistischen Umwälzungen als Folgen von Krieg und Bürgerkrieg beeindruckten die konservativen Denker, weil diese politischen Umbrüche über Staat und „Partei“ die konservativen Ziele und Vorstellungen neu bewerteten. Die Völker wurden über Ideologie und Propaganda neu geformt und in kurzer Zeit zu Krieg und großen Leistungen angespornt. Die alten „Strukturen“ von Macht und Volk wurden reaktiviert und neu gruppiert. Die Konservativen lehnten zwar die Methoden einer „Kollektivierung“ des Volkes oder die totale Mobilmachung ab, trotzdem beunruhigte sie die Flexibilität und Umsetzbarkeit einer Ideologie, die die konservativen Traditionen aufzunehmen und auszubeuten schien.

Oswald Spengler entdeckte die Grundtendenz der europäischen, westlichen Gesellschaft im Übergang der Demokratie in den „Cäsarismus“. Diese Transformation war nach seiner Überzeugung angelegt im Parlamentarismus und in der Parteienherrschaft. Sie fand ihren Rückhalt in Kriegswirtschaft, Militär und Staatsplanung. Sie bildeten als Organisation und Hierarchie den Boden für die Heraufkunft der neuen Cäsaren. Diese nutzten primär ihre Sonderstellung im Partei- oder Staatapparat, um zur absoluten Herrschaft zu gelangen. Zugleich setzten sie die neuen Medien als Boulevar- und Massenzeitung, als Demonstration und Kundgebung ein, um sich als einmalige Führer und Politiker vorzustellen und durchzusetzen. Über „Führerkulte“ und über eine verengte bzw. „künstliche“ Weltsicht wurden die „Massen“ auf die Diktatur als die „Lösung“ aller Fragen von Krieg und Frieden eingeschworen. Sie wurden vom zukünftigen Diktator poltisch gefügt und geordnet. Die Definition der Massen über Propaganda, Reklame, Illusionen und ihre Reduktion auf Gehorsam und Pflicht, auf den Massencharakter, auf den „Fellachen“, wurden von Spengler als Voraussetzung angesehen, die bestehende Demokratie in eine Diktatur überzuleiten. Ein Polizei- und Staatsterror verfestigte diese Grundlagen des entstehenden Führermacht. Die Bedeutung des „Geldes“ und die „Fetischisierung“ aller Beziehungen durch Geldgeschäfte bzw. die Rolle der Banken in der Politik erlangten in einer demokratischen Republik Bedeutung, die sich offen zeigte für derartige Machenschaften. Politik, Parteien, Führerpersönlichkeiten wurden finanziert und eigebunden in Privatinteressen. Eine entstehende Diktatur äußerte sich im Aufbau der Parteien und in den Einflußnahmen der Wirtschaft auf Staat und Politik. Sie leitete eine Endphase von Gesellschaft ein, die außerhalb der Diktatur keine Kräfte besaß, sich zu erneuern oder gar zu demokratisieren.

Für Spengler erfüllte eine derartige Staatsmacht den historischen Auftrag, die westliche Zivilisation endgültig zu zerstören. Sie folgte einer „Wiederkehr“, die die Potenz enthielt, große Kulturen zu schaffen und verschwinden zu lassen. Das neue Europa folgte hier dem historischen Auftrag der Selbstzertrümmerung des antiken Griechenlands und der römischen Kultur. Spengler übertrug die Stimmungen und die Kriegsbegeisterung des Kaiserreichs auf seine Weltsicht. Nicht im obersten Kriegsherrn, im Monarchen, erblickte er den zukünftigen Diktator. Er würde seine „Mission“ und seine „Realität“ aus den Aktivitäten des Generalstabs oder der Parteien herausfinden. Diese Apparate mobilisierten und lenkten die „Massen“ gleichsam für den Krieg oder den Frieden. Sie benötigten die Befehlsgewalt, die in letzter Konsequenz von einem Diktator ausgehen mußte.

Spengler zeigte sich in seinen Untergangsvisionen als Philosoph und Metaphysiker, der den „Naturalismus“, den „Pantheismus“ von Johann W. Goethe und die Lebensphilosophie Friedrich Nietzsche in der Interpretation von Georg Simmel übersetzte. Religionen und Ideologien folgten der Tendenz zum letzten „Cäsar“. Sie bargen keinerlei Geheimnis der Widerwehr oder des Neuanfangs. Der Ausdruck der Schwäche und der Sklavenseele konnte in ihnen entdeckt werden. Als „Sozialismus“, „Liberalismus“ oder „Konservatismus“ nahmen die Ideologien als Übertragung religiöser Gefühle die Interessen nach Diktatur oder Alleinherrschaft auf. Die Gesellschaft interpretierte Spengler als „Pflanze“, als „Organ“, als „Lebewesen“, das die Stadien der Entwicklung und des Alters, Zerfalls, des Todes durchmachte und nun im „Abendland“ an den Endpunkt des „Absterbens“ gelangte. Den „Cäsarismus“ interpretierte er als Lebensgefühl, als Fatalität der grauen „Massen“, die durch den modernen Industrialismus und durch die „Lebenswelten“ von Organisation, Fabrik, Büro, Militär und Propaganda entwurzelt wurden und die sich nach Führung und Befehl sehnten. Ein wissenschaftlicher und soziologischer Zugang zum Weltgeschehen blieb Spengler fremd.

Max Weber, angeregt durch die Kant’sche Philosophie und durch den französischen Positivismus, war angetan von einer „objektiven“ Sichtweise der aktuellen Veränderungen in „Wirtschaft und Gesellschaft“. Ihren inneren Maßstab und Dynamik wollte er erkunden und zugleich die Triebkräfte als Herrschaftsformen und religiöse Motive herausfinden. Er betonte in seinem Hauptwerk, durchaus beeinflußt von den geschichtsphilosophischen Thesen Spenglers, nicht zufällig die Koexistenz der unterschiedlichen Herrschaftsformen in Industrie und Staatsverwaltung. Allerdings weigerte er sich, den Prognosen des “Untergangs des Abendlandes“ zu folgen. In den modernen Demokratie existierte der Widerspruch alter Herrschaftsformen mit den Ansätzen rationaler Arbeitsteilung. Vor allem die protestantische Religion und die ihr entsprechenden Ideologien und Parteien blockierten die soziale Stagnation und schufen in Krisensituationen Auswege und Neuanfänge.

In seinen Studien über die „russische Revolution“ und über die „protestantischen Sekten in Amerika“ stieß er auf die „Produktivität“ von Religion oder religiös aufgeladener Ideologie. In Rußland gelang es den unterschiedlichen Fraktionen der Sozialdemokratie das Volk zu spalten und vom Zarismus und der alten Gesellschaft zu trennen. Unter neuen Vorzeichen wurde die „Größe“ Rußlands propagiert. Wurde diese soziale Umwälzung weiterhin organisiert und gefestigt, würde die sozialdemokratische Ideologie die Ziele einer kulturellen und industriellen Veränderung aufnehmen, ohne die „russischen Werte“ anzutasten. Rußland würde sich über eine Revolution erneuern können und zur Weltmacht aufsteigen. In USA zeigte sich der Protestantismus offen für wirtschaftliche Ziele und Aufgaben. Die Siedler nahmen Entbehrungen auf sich, um das Land zu besetzen und zu bebauen und eine neue Gesellschaft zu errichten. Weber vermutete sogar einen inneren Zusammenhang zwischen Sozialdemokratie und Protestantismus. Das „antike Judentum“ schien nach Weber seit historischen Zeiten eng verbunden mit dem Geschäftsleben und mit der finanziellen Spekulation. Den Bezug zur produktiven Arbeit bestritt er, obwohl er zugeben mußte, daß in dieser Ursprungsreligion viele Reformansätze des Christentums enthalten waren. Werner Sombart dagegen interpretierte im Judentum die Ursachen und Motive einer kapitalistischen Gesinnung. Für ihn enthielt die jüdische Religion die wirklichen Werte und Quellen des kapitalistischen Aufbruchs in der Welt.

Die „Koexistenz der Herrschaftsformen“ bildete den produktiven Rückhalt einer sich wirtschaftlich verändernden Gesellschaft. Weber wußte, daß eine rationale Arbeitsteilung nicht ausreichte, um die Produktivität zu steigern. Das Management mußte sich um die innere Organisation, den „Betriebsfrieden“ und die mentale Zusammenarbeit in der Belegschaft kümmern. Die unterschiedlichen Methoden von Aufsicht und Fürsprache mußten aufeinander abgestimmt sein. Vertrauen mußte über eine Verantwortungsethik der Betriebsführer hergestellt werden. Patriarchalische Herrschaftsverhältnisse existierten gleichzeitig in Familie, Handwerk, Bauernschaft, Bürokratie, Parteien und Armee, obwohl rationale Ansprüche und Rechtsformen vorhanden waren und oft dominierten. Im Kontext der „charismatischen Herrschaft“ wurde das Religiöse, Prophetische oder das Priesterhafte der Generäle, Agitatoren oder Politiker angesprochen. Sie zeigten sich als Meister in der Propaganda, in politischen Mobilisierungen und Parteipolitik, wenn es sich um „Schicksalsfragen“ handelte, es um Krieg und Frieden ging oder hervorragende Leistungen erwartet wurden. Die charismatischen Führer mobilisierten Sehnsüchte, Hoffnungen und Ängste in den Massen und Gefolgschaften. Die Führer wurden zur Inkarnation von Idee und Ziel. Dadurch erreichten sie ihre „Verkörperung“ in jedem Einzelnen und fügten sie zur Masse. Über eine derartige Führerschaft und durch die Übersetzungskunst in einer inszenierten Medienwirklichkeit ließen sich Massen begeistern und Abstand nehmen von allen Bedenken und Vorurteilen. Derartige „Führer“ schienen nach Weber notwendig zu sein, um eine Gesellschaft aus der Stagnation zu bringen. Er hegte wohl nicht die Befürchtung, daß diese Generäle, Manager oder Agitatoren Ambitionen gewinnen konnten, sich zum Diktator küren zu lassen.

Das Religiöse fand zugleich die Fortsetzung in der „Arbeitsethik“ und in der allgemeinen Moral. Das Gebet als Arbeit fortzusetzen und Verantwortung zu übernehmen, fußte auf den Geboten und einem religiös geführten Leben. Arbeits- und Freizeit verschmolzen zu einer Haltung, die die Ansprüche von Leistung, Fleiß und Obhut aufnahm. Das Religiöse enthielt die Bereitschaft, den Aufgaben der Arbeit und des Staates Folge zu leisten. Eine derartige Übersetzung der religiös motivierten Verantwortung sollte auf den rationalen Rechtsstaat, seine Verwaltung und Vertreter übertragen werden. Das Religiöse als ethischer Anspruch war für die kapitalistische Industriegesellschaft Grundlage und Voraussetzung der Arbeitsleistung und der Disziplin. Sobald der christlich protestantische Einfluß zurückgedrängt würde, mußten die politischen Ideologien diesen Auftrag übernehmen, sollte eine industriell verfaßte Gesellschaft nicht zusammenbrechen. Diese Aussagen von Weber formulierten nur bedingt einen Widerspruch zum Marxismus, denn auch hier bestand ein Nachdenken darüber, daß die Religion moralische Aufgaben übernahm, die bei wachsender Aufklärung durch das gesellschaftliche Bewußtsein abgelöst werden mußten. Herbert Marcuse und Franz Borkenau verfolgten die Anstrengungen im „Sowjetmarxismus“ bzw. Marxismus – Leninismus, Arbeitsethik und Disziplin in die „Herzen“ der werktätigen Massen zu verplanzen. Dieser Ideologie erreichte zu keinem Zeitpunkt die Glaubwürdigkeit und die „innere Mission“ der protestantischen Ethik oder des politischen Protestantismus.

In den Religionsstudien hinterließ Weber den Eindruck, daß Katholizismus, russische Orthodoxie, Judentum und Islam einen archaischen, statischen Aufbau aufwiesen. Ihre Rituale befestigten die alten Machtformen von Selbstherrschaft, Feudalismus, Zarismus und orientalischer Despotie. Sie sorgten für die Unterwerfung der Gläubigen oder für die Herrscher- und Staatskulte. Der Arbeitszwang mußte von außen durch den Staat oder durch die lokalen Herrscher auf dem Lande erzwungen werden. Er besaß keinerlei innere Anreize. Schon deshalb seien die Sklavenarbeit oder die Arbeit unter feudalen und despotischen Herrschaftsbedingungen nicht produktiv. Die Hierarchie und „Bürokratie“ der institutionell verfaßten Religionen wurden Vorbild für die Staatlichkeit oder für die Rechtsordnung von traditioneller Herrschaft. Nichts wies darauf, daß diese Religionen sich den Veränderungen oder gar den kapitalistischen Ansprüchen öffneten. Der Status quo, Stabilität von Herrschaft und die Stagnation bildeten das Maß, wonach diese Religionen sich ausrichteten. Volksreligionen wie der Protestantismus, die auf Hierarchie verzichteten, sich im Volk verankerten und sich sogar gegen die bestehende Macht kehrten, entwickelten eine neue Ethik und eine neue Auffassung von Fleiß, Arbeit und Hingabe. Nicht zufällig wurden die USA von primär protestantischen Sekten besiedelt und entstand dort eine „protestantische Großmacht“. Max Weber, der 1920 starb, konnte den entstehenden Faschismus nicht beobachten, der den Katholizismus politisieren würde. Die Offenheit eines politischen Protestantismus zu Rassismus und zu totalitären Bewegungen und Zielen blieb ihm in letzter Konsequenz verborgen. Die Kopie und Weiterentwicklung der russischen Orthodoxie in die Staats- und Führerkulte des Bolschewismus wurden erst nach 1917 sichtbar. Der Zionismus als ein politischer Anspruch des Judentums auf einen eigenen Volksstaat war nach 1945 in der Gründung des Staates Israel erfolgreich. Die Politisierung und Radikalisierung des Islam sind Produkt des Zweiten Weltkrieges, der Entkolonialisierung und der Befreiungskriege nach 1945. Derartige Veränderungskräfte in den traditionellen Religionen konnten von Weber nicht beachtet werden.

Konservativer Existenzialismus: Carl Schmitt

Bei Carl Schmitt waren die marxistischen Impressionen eindeutig, denn seine Kritik der „Romantik“, des „Liberalismus“ oder des „Parlamentarismus“ bzw. seine „Theorie des Politischen“ enthielten marxistische Ansätze, die zu seiner Zeit in Deutschland oder Rußland diskutiert wurden. Schmitt nahm diese Eindrücke nur als Impuls auf und ging darüber hinaus. Alle genannten Themen wurden katholisch, theologisch, religiös, geopolitisch und existentiell aufgelegt. Die Bewertung der Religionen, primär der Gegensatz des Katholizismus zum Protestantismus, reagierte auf das Weber’sche Lob der protestantischen Ethik. Die Bestimmung des modernen Staates zwischen Tradition und Diktatur nahm die marxistische Staatskritik auf, historisierte und mystifizierte sie zugleich. Im Zweiten Weltkrieg befaßte Schmitt sich nach dem Kriegseintritt der USA 1941 und zum Zeitpunkt der deutschen Niederlagen im Ostfeldzug mit der Besetzung Zentraleuropas durch die nordamerikanische Großmacht. Dadurch thematisierte er die Differenz der freien, finanzkapitalistischen Herrschaft in Nordamerika zur europäischen Staatsmacht, die zu diesen Zeitpunkt von der bolschewistischen bzw. nationalsozialistischen Diktatur bestimmt wurde. In einer Legende über „Land und Meer“ radikalisierte er die Widersprüche der zwei staatlichenr Mächte, indem er sie zu den „Idealtypen“ von Land- und Seemächten zuspitzte. Die USA als protestantische Großmacht wurde nach den Gesichtspunkten des „Feindes“ vorgestellt. Wir wollen an dieer Stelle die einzelnen Schritte skizzieren.

Einzelne Schriften von Carl Schmitt lasen sich wie Kommentare zu den Veröffentlichungen von W. I. Lenin. Der „Begriff des Politischen“ enthält Fragestellungen, die Lenin in „Was tun?“ und in den Schriften über den „Imperialismus“ und des Kriegskommunismus aufgeworfen hatte. Die Erörterungen über „Verfassungsfragen“ und über die „geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus“ schienen den Lenin’schen Konzeptionen von „Staat und Revolution“ und den Programmschriften nach der Oktoberrevolution entnommen zu sein. Lenins Polemiken gegen den „Linksradikalismus als Kinderkrankheiten des Kommunismus“ wurden in der Schmitt’schen Kritik der „politischen Romantik“ übertragen. Die „politische Theologie“ schien sich auf die Leninsche „Parteilichkeit“ zu stützen. Der revolutionäre Bolschewismus entwickelte Ideen und Werte, die als Kommentare und Folien im Konservatismus Schmitt’scher Prägung, verändert und anders interpretiert, neu auftauchten. Eine unmittelbare Nähe zwischen dem revolutionären Bolschewismus und dem konservativen Aufbruch in Deutschland kann nur schwer am Beispiel von Zitaten nachgewiesen werden. Beide Richtungen waren jedoch gezwungen, sich gegen den „Westen“ und hier vor allem gegen die USA zu profilieren, die die entwickelte Form des Finanzkapitals vorstellten. Deshalb entstanden die parallelen Themen über den „Feind“.

Vom Bolschewismus übernahm Schmitt den existentiellen Feindbegriff bereits in den zwanziger Jahren. Der „Feind“ als das Prinzip der grundlegenden Gegnerschaft und einer anderen Ordnung wurde als ein konstituierender Begriff der eigenen Konzeption verstanden. Er mußte als Gegenentwurf und radikale Gegenposition zur eigenen Ordnung verstanden werden. Der „Feind“ war stets präsent und bedrohte als Zweifel oder Unsicherheit das eigene Denken und die bestehende Moral. Schmitt verlangte eine radikale Distanz zu „fremden“ Werten und eine fundamentale Anklage der feindlichen Ideologie. Der „Volksfeind“ und „Verräter“ wurde als die Inkarnation des Bösen, der Hinterlist, der Lüge, der Heimtücke und der Feindschaft kommentiert. Der Abweichler und Doppelzüngler zeige seine Gefährlichkeit in der scheinbaren Treue zu den Zielen der eigenen Ordnung, die in Wirklichkeit in Frage gestellt würden. Die Unsicherheiten oder die „revolutionäre Ungeduld“ des Linksradikalismus oder „Trotzkismus“ verrieten den „Feind“ als unsicheren Kandidaten, Zweifler oder Zyniker. Schmitt projizierte diesen Begriff einer heimtückischen und zugleich absoluten Feindschaft auf die Romantik, den Liberalismus, Sozialismus und auf die parlamentarische Demokratie. Die „politische Romantik“ gab sich sensibel, feierte Stimmungen, relativierte die Prinzipien und war unfähig, eindeutig Position zu beziehen. Der Liberalismus verkündete Freiheit und Gleichheit und blieb trotzdem dem Terror zugewandt. Nur über ihn gelinge die Nivellierung der Gesellschaft und die Gleichmacherei. Der Sozialismus verkündete das Paradies auf Erden, verfolgte schöne Utopien und endete in Diktatur und Terror. Der Parlamentarismus sicherte den Parteieliten den Zugriff auf die Staatsmacht und machte den Staat zur „Beute“ für eine Minderheit von Aufsteigern. Er garantierte Minderheiten die Macht im Staat. Aus dem Versprechen der liberalen Freiheit wurde das Gegenteil herausgelesen: die absolute Macht liberaler Eliten. Die Quellen der modernen Ideologie wurden offengelegt: die Ketzerei, die Meuterei, die protestantischen Reformation, das Revolutionäre, die der Gottesordnung des Katholizismus ihr Widerwort entgegenschleuderten und die Welt in die Unsicherheiten und in das „Bodenlose“ rissen.

Der „Feind“ verkörpere das Andere und Fremde, das keinerlei Bezug zu den eigenen Werten aufwies. Für Schmitt war die theologische Notwendigkeit des Bösen und des Außenseiters gegeben, um deutlich zu machen, daß die Stabilität eines souveränen Staates stets gefährdet sei, falls die feindlichen Übertragungen und Ziele nicht bemerkt und nicht bestimmt werden könnten. Diese primär katholisch religiösen Festlegungen und Eindeutigkeiten mußten auch von Atheisten erkannt werden, wollten sie nicht den stabilen Machtzustand dem „Feind“ opfern. Dieser stelle permanent die Machtfrage und symbolisierte selbst Macht als ein gegensätzliches Prinzip. Er konnte den Staat neu gestalten, allerdings nach dem Primat einer fremden Ordnung. Nach Schmitt bedrohte der positive Rechtsstaat bereits die souveräne Staatsmacht, denn er relativierte und liberalisierte eine Ordnung, die auf Ausnahme, Souveränität oder Tradition aufgebaut sein mußte.

Als Gegenbild zum „Feind“, der bewußt in das Teuflische und das Bösartige verzerrt und mythologisiert wurde, wäre der „Freund“ zu sehen, der seine Substanz in der Souveränität und Unabhängigkeit des Staates und in der Entscheidungskraft großer Politiker und Staatslenker entwickele. Diese Aufrichtigkeit und Offenheit entlehnte Schmitt der katholischen Tradition. Gegen Webers Soziologie einer protestantisch inspirierten Ethik und Ökonomie wollte Schmitt die katholischen Tugenden von Treue, Autorität, Hierarchie, Gebundenheit, Selbstvertrauen, Standhaftigkeit stellen. In der Politik und im Staat waren Eliten gefragt, die zu ihrer Sache eindeutig standen und die keinerlei Kompromisse eingingen. Diese Eindeutigkeit und Entschlossenheit sollte eine Alternative zu den schwankenden und korrupten, liberalen Eliten abgeben.

Land und Meer symbolisierten nach Schmitt diesen Widerspruch zwischen Freund und Feind. Sie fanden ihr Material in den Seemächten England und USA und in den europäischen Landstaaten, in Deutschland und Rußland. Diese geopolitische Bestimmung, die das Meer gleichsetzte mit Handel, Spekulation, Geld, Medien, Manipulation und Finanzmacht und im Land die Stabilität und die feste Ordnung erblickte, behauptete die Differenz von Tradition und Bodenlosigkeit. Die USA fußten auf einem weitgehend geschichtslosen Kontinent. Hier hatten sie eine finanzkapitalistische und liberale Ordnung errichtet. England vollzog bereits im 16. und 17. Jahrhundert als Empire und Kolonialmacht eine elementare Wendung vom Land zum Meer. Diese Seemacht löste sich radikal von allen kontinentalen Bindungen, so jedenfalls Schmitt. Deutschland dagegen blieb über das Militär, die Staatsmacht und das Volk an die Tradition gebunden und hatte die finanzkapitalistischen und liberalen Ziele in der Weimarer Republik abgelehnt und überwunden.

Land und Meer wurden als feindliche Kräfte gesehen. Dieser existentielle Gegensatz wurde sichtbar im Staatsaufbau und im politischen System. Der absolute Fortschrittsglaube, die Technikfaszination, die Inszenierung von Leben und Politik, die Vormacht der Medien mußten als Kennzeichen einer Hinwendung der Mächte zum Meer gesehen werden. Dem entsprach der Glaube an die Menschheit, an die Jugend und eine unendliche Freiheit, Ansprüche, die die Gottesfurcht genauso ignorierten wie die natürlichen Grenzen von Krankheit, Elend, Krieg und Tod. Der alle Bindungen aufgebende und wurzellose Mensch werde zum Idealbild erhoben. Der industrielle Fortschritt werde alle Grenzen einreißen und den Menschen gottgleich gestalten. Eine grenzenlose Freiheit und die Universalität von Recht und Gerechtigkeit würden versprochen. Dagegen setzten die Landmächte auf Bescheidenheit und die Geborgenheit in einem sorgenden Staat. Die Menschen als Volk und Familie konnten sich behaupten und Großartiges leisten, verließen sie nicht die historischen Grundlagen ihrer natürlichen Existenz. Schon deshalb war eine staatliche Ordnung notwendig, die die Entwurzelungen und Selbstzerstörungen der sozialen Verhältnisse und der Gesellschaft nicht zuließ. An dieses Maß von Lenkung und Aufsicht wurde das Recht orientiert. Es sollte bewahren und hegen und den Menschen vor den eigenen Illusionen schützen. Es durfte nicht der Bereicherung, der Beliebigkeit, der Implosion oder der Kriminalität dienen.

Das Religiöse wurde bei Schmitt nicht allein durch die Hineinnahme katholischer Tugenden und die Stabilität einer Gottesordnung betont. Er verfolgte sogar eine katholische Bodenmystik, indem er die Erde zum Gestalter des Menschen, zu seinem Antlitz oder zum Hort der Tradition, zur Heimat und Ort der Verwurzelung machte, alles Hinweise, die das Bodenlose, die Vertreibung, die Entwurzelung das Heimatlose, die Arbeitslosigkeit, das Elend, den Zerfall aller sozialen Bindungen zur Drohkulisse verfestigten, die als Charakterbild der Seemächte entworfen wurde. Schmitt verabscheute die Blutmystik des nationalsozialistischen Rassismus, der die europäische Koexistenz der Rassen und Völker auflöste und zum Rassenkrieg aufrief. Der Boden umfaßte für Schmitt die Heimat, die Tradition, die Religion und hier den Katholizismus und den souveränen Staat, der die Unabhängigkeit und die Unversehrtheit des Volkes behütete. Solch ein Staat und solch eine Gesellschaft konnte nicht demokratisch konstituiert sein. Er folgte als souveräner und hierarchischer Staat der permanenten „Ausnahme“, um Bedrohung und Krieg vom Volk abzuwehren. Er verkörperte die europäische Tradition von Absolutismus und Militärdiktatur. Im „Partisanen“ feierte dieses konservative Prinzip eine späte Anerkennung. Er würde die Seemächte in Asien, Afrika, Lateinamerika besiegen und den Landstaat auf der Grundlage der traditionellen Religionen oder der davon abgeleiteten Ideologien neu begründen.

Zur magischen Begriffswelt und zum Negativspiegel dieser „gottgewollten Ordnung“ zählten der Protestantismus und das Judentum, während das orthodoxe Christentum eher die Normen und die Stärke des Katholizismus aufwies. Der Protestant war bodenlos. Er gefiel sich als der typische Eroberer, der fremde Länder und Kontinente besetzte, andere Völker okkupierte und nach seinem Vorbild umerzog. Auf fremden Boden errichtete er ohne Bedenken seine Industrie, die Großbauten und eine Farmwirtschaft, die die einheimischen Bauern vertrieb oder versklavte. Der protestantische Okkupant unterstützte den industriellen Fortschritt und war allen finanzkapitalistischen Operationen zugetan. Er machte den Boden zum Objekt der Arbeit oder der Spekulation. Er kümmerte sich nicht um den Bestand der Natur. Volk und Nation als Staat und Ordnung wurden der Dynamik der Technik und der industriellen Produktion unterworfen. Der Protestantismus fand seinen materiellen Rückhalt bei den Seemächten und er inspirierte die modernen Ideologien von Liberalismus und Sozialismus. Ähnlich wie dem Judentum seien den Protestanten die Spekulation und die finanzkapitalistischen Manöver eigen, alles Methoden und Machenschaften, die die Tradition auflösten und zerstörten. In beiden Religionen lauere nach Schmitt der „Antichrist“. Ob er mit dieser Kritik des Protestantismus zugleich den Nationalsozialismus als den Zerstörer der Tradition meinte, kann aus den Texten nicht erschlossen werden.

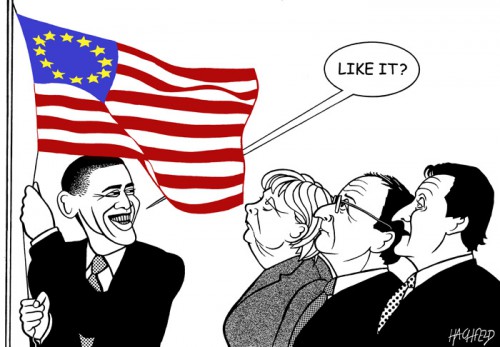

Die Seemächte England und die USA standen mit Deutschland im Krieg und würden Zentraleuropa besetzen. Ihre Okkupation kam einer Revolution gleich, denn sie würden politisch die bestehende „Tradition“ von Staat, Volk und Armee zerschlagen. Die Individualisierung werde mit dem Aufbau einer Massengesellschaft verbunden, die jeden Subjektcharakter aufgegeben habe. Die Ziele des Liberalismus und der parlamentarischen Demokratie lägen darin, Volksinteressen zu ignorieren und zugleich die Massen als Publikum, Konsumenten oder Zuschauer zu isolieren. Die politische Macht solle den liberalen Eliten in Parteien und Staat übertragen werden. Über die „Amerikanisierung“ der deutschen Gesellschaft würden die Seemächte in Deutschland und auf dem europäischen Kontinent Einzug halten und eine radikale Umwertung aller Werte einleiten. Die deutsche Tradition in Ethik, Recht, Sprache, Universität, Literatur und Wissenschaft würde verschwinden und mit ihnen die Staatsidee und die Tugenden der Landmächte.

Schmitt diskutierte zu Beginn der vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts eine „theologische Begründung“ der zwei Staaten, des Rechtsstaates und des souveränen Staates. Die Besetzung Deutschlands durch die USA erfordere die prinzipielle Feindbestimmung, denn die Niederlage der deutschen Zentralmacht werde den Sieg der Seemacht in Europa begründen. Die Negation der europäischen Tradition von Staat und Verfassung komme der Infragestellung der europäischen Geschichte gleich. Der Sieg der Bürgerlichkeit und des Liberalismus über den „Soldaten“ werde die katholische Substanz von Staatlichkeit und Ordnung zerschlagen. Die Seemächte verträten einen psychologischen Imperialismus, der die Widerstandskraft der europäischen Völker zerstöre und sie den Postulaten der Individualität unterwerfe. Deshalb sei die Besetzung und die Pazifizierung gleichzusetzen mit einer Strafexpedition gegen das deutsche Volk. Es werde nicht etwa nur umerzogen, es werde psychologisch neu verfaßt und bestimmt. Deshalb könne der Zweite Weltkrieg als eine Art „Kreuzzug“ angesehen werden, der die europäischen Landmächte endgültig unter die Kontrolle der Seemächte genommen habe.

Ende und Anfang: die Legende vom „Zusammenbruch“ einer Kultur

Die Thesen von Carl Schmitt über die Besetzung Europas durch die Seemächte England und die USA scheinen auf einen „Untergang“ oder einen „absoluten Zerfall“ des alten Europas hinzuweisen. Aber gab es historisch so etwas wie Zerfall und Untergang? Entstanden aus einem Zusammenbruch nicht neue Kräfte und Akteure, die das „Ende“ mit dem neuen Anfang synthetisierten? Kamen die „Seemächte“, die derartig negativ vorgestellt wurden, nicht aus Europa oder wiesen europäische Kräfte auf, die einst die eigene Macht bestimmt hatten? Brachten die Siegermächte über die NS – Diktatur nicht Frieden und das „Neubeginnen“ einer demokratischen Kultur? War es nicht richtig die deutsche Kriegsmacht und eine Diktatur zu zerschlagen, die millionenfachen Tod und Leid über Europa gebracht hatten? Hatte nicht die NS – Diktatur den Deutschen die kulturelle Tradition und die Würde genommen?

Fragen über Fragen tauchen bei der Lektüre der Schriften von Carl Schmitt über „Land und Meer“ auf. Eine Gesellschaft gewann so etwas wie einen inneren Subjektcharakter, wenn Institutionen, Religionen, Eliten, Parteien, Verbände, Initiativen, Stimmungen, Millieus vorhanden waren, die „Übersetzungsarbeit“ leisteten und aus einem vermeintlichen Ende einen Neuanfang ertrotzten. In den beiden Deutschlands agierten neben den Besatzungsmächten die Kirchen, die entstehenden Parteien, Gewerkschaften und Einzelpersonen, die so etwas vorstellten wie eine „Alternative“ zur Diktatur. Der Katholizismus als Glaube, Apparat, Heiliger Stuhl, Priester, Laien und Mönche gehörten dazu. Der politische Katholizismus begründete im Westen über die Christdemokratie demokratische Parteien und setzte sich bewußt von den „klerikalfaschistischen Diktaturen“ unter General Franco und Salazar auf der iberischen Halbinsel ab. Schmitt sprach in seinen Thesen das katholische Prinzip als potentielles Gesellschaftssubjekt an und idealisierte es gegen den politischen Protestantismus und den Liberalismus. Gab es zur westlichen Demokratie Alternativen, die nicht auf einer absoluten Macht oder Diktatur beharrten? Schmitt war von der ideologischen Fiktion der westlichen Demokratie überzeugt. Sie verdeckte lediglich die Machtrealität von Minderheiten und Cliquen.

Es ist undenkbar, daß Schmitt mit seinen Thesen über „Land und Meer“ eine Verteidigungsschrift der „nationalsozialistischen Diktatur“ verfaßte. Ohne es offen auszusprechen, schien für Schmitt die NS-Ideologie Bezüge zum politischen Protestantismus und zum germanischen Heidentum zu besitzen. Die Eröffnung der vielen Kriegsfronten bis hinein nach Nordafrika, Rußland, Atlantikküste und Norwegen, der Völker- und Massenmord innerhalb des Kriegsgeschehens oder die Belastung der Kampfkraft der Wehrmacht durch ideologische Ziele bewiesen die Maßlosigkeit einer Kriegsführung. Die deutsche Landmacht verhielt sich wie „das Seeungeheuer“, das Schmitt spukhaft vorgestellt hatte. Dieses Fabelwesen riskierte alles auf einmal, ohne eine „festen Rückhalt“ von Taktik und Kompromißfrieden vorweisen zu können. Die Lehren Preußens als Land- und Zentralmacht zwischen Rußland und England waren längst vergessen. Fürst Bismarck und seine Politik des Ausgleichs zwischen Ost und West wurden von den NS-Expansionisten in ein „Alles oder Nichts“ verbogen. Eine deutsche Diplomatie gab es nicht. Der deutsche Landdrachen führte einen Seekrieg, indem er die moderne Technik, die Panzerwaffe, Geschütze, Flugzeuge, Kesselschlachten einsetzte, ohne den technologischen Vorsprung halten oder den eroberten „Raum“ absichern zu können. Alle „Siege“ gingen verloren. Die Gegner zogen gleich und überrundeten die deutschen Armeen, die sich aufsplitterten und keinerlei Reserven hatten. Der Luftraum wurde zum Kampfgebiet der angloamerikanischen Bombengeschwader. Das „Meer“ erreichte den Himmel über Berlin. Die deutschen Städte, das Hinterland, wurden zur Front und in Schutt und Asche gelegt. Schmitt konnte die NS-Diktatur nicht gleichsetzen mit der souveränen und umsichtigen, europäischen Landmacht

Das bolschewistische Rußland als die letzte europäische Landmacht würde der konservative Schmitt kaum zum Beispiel oder zum Beleg der Stabilität erheben. Die Einheit von Volk, Armee, Staat und Partei im „Großen Vaterländischen Krieg“ würde zwar seiner Beschreibung der souveränen Landmacht entsprechen. Der Bolschewismus/Stalinismus wurde von ihm auf eine sozialistische Utopie reduziert, die sich nicht vom Herrschaftsprinzip des Liberalismus entfernt hatte. Der Bolschewismus blieb ihm fremd und unheimlich und er beachtete die Nähe zur russischen Orthodoxie nicht. Er ließ sich nicht nach den Maßgaben des Katholizismus sezieren. Schmitt übersah, daß nach 1945 ein mächtiges „volksdemokratisches China“ aufsteigen würde, das die europäischen Erbschaften von Staatlichkeit, Produktivität, Gehorsam, Volkseinheit und Führungswillen übernehmen würde. Schmitt hoffte sicherlich darauf, daß die Besetzung Westeuropas durch die USA scheitern würde. Die nordamerikanische Seemacht würde mit Rußland in Hader geraten. Nach einem erneuten Krieg oder der Konstellation von Labilität und Gegnerschaft würden beide Mächte so geschwächt sein, daß eine „katholische Befreiung“ die europäischen Nationen und Völker neu vereinen konnte. Jetzt war die Zeit gekommen, die katholischen Tugenden in eine europäische Staatsmacht zu übersetzen, die sich radikal vom Mafiastaat Italiens oder der iberischen Diktaturen unterscheiden würde.

Schmitt verfolgte in den späteren Schriften andere Visionen. Die russische Großmacht konnte an den inneren Widersprüchen von Tradition, Willkür und industrieller Revolution scheitern. Die Seemacht USA werde die Kräfte der Selbstzerstörung nicht bändigen können. Sie seien im Liberalismus enthalten, und sie seien angelegt in den Menschen- und Bürgerrechten. Schmitt sprach in seinen Schriften wiederholt von der Heimtücke des „Humanitarismus“. Dieser stürze als Versprechen und Ideal das menschliche Sein in die Beliebigkeiten einer wurzellosen und isolierten Existenz. Die Auflösung aller Bindungen in Familie, Gesellschaft und Staat, die Vereinsamung und die Gleichgültigkeit schüfen Verzweiflung, neue Abhängigkeiten und Krankheiten. Der „psychologische Imperialismus“ der liberalen Gesellschaft kehre die Vorstellungen von Freiheit und Würde in ihr Gegenteil: in die Ratlosigkeit, Abhängigkeit und Einsamkeit. Die Konsequenzen der finanzkapitalistischen Ökonomie wurden in der wachsenden Dynamik oder Rastlosigkeit und in der Ausgrenzung durch Armut und Arbeitslosigkeit gesehen. Die Medien könnten diese Wirklichkeit nicht überspielen. Kriege schüfen keinerlei Ausweg. In dieser psychologischen Wüste würden die Werte des Katholizismus zu einer Neudefinition von Staatlichkeit und sozialer Stabilität führen. Schmitt konnte die Realität einer katholischen Einwanderung aus Lateinamerika, Südeuropa, Asien und den Philippinen in die USA nicht überblicken. Er konnte nicht ahnen, daß die protestantische Ostküste oder der mittlere Westen vom Katholizismus, Islam, Taoismus und Buddhismus eingerahmt wurden und in eine Minderheit gerieten. Die Religionskriege der Welt als „Kampf der Kulturen“ erlangten in der nordamerikanischen Innenpolitik ihr Spiegelbild. Der Protestantismus mußte sich auf das Judentum stützen, um als Macht zu überleben. Schmitt zweifelte jedoch nicht daran, daß das protestantische Nordamerika langfristig an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde gehen würde.

Die „Kritische Theorie“ nahm über Max Horkheimer und Theodor W. Adorno diese Idee des „psychologischen Imperialismus“ auf. Ob in der „Dialektik der Aufklärung“ oder im „Autoritären Staat“ die Schmittschen Prognosen direkt verarbeitet wurden, läßt sich kaum nachweisen. In diesen Texten wurde der Gedanke wie bei Schmitt entwickelt, daß die eindeutige Siegermacht im Zweiten Weltkrieg, die USA, den Virus von Zerfall und Zerwürfnis in sich bargen. Die grundlegenden Strukturmerkmale von Demokratie und Staatlichkeit wiesen Widersprüche auf, die kaum zu beheben waren. Die genannten Schriften der „Kritischen Theorie“ folgten einem Konzept des „Untergangs“ und nahmen nach den Marx’schen Vorgaben eine Sichtweise der „negativen Dialektik“ auf. Die Formen und der Absolutheitsanspruch von Herrschaft wurden im „autoritären Staat“ der USA aus den bonapartistischen, faschistischen, nationalsozialistischen und bolschewistischen Diktaturen übersetzt. Offener Terror, Zwang, Willkür, die Repressionsorgane des Staates, waren nicht mehr notwendig, blieben trotzdem hochgerüstet, wenn die soziale Gliederung einer Gesellschaft auf „Massen“, „Konsumenten“, „Publikum“ reduziert wurde und jeder Bürger den Maßgaben der Reklame oder der politischen Inszenierung genügte. Die Ausgestoßenen und Außenseiter gerieten unter die Obhut der Psychologie oder der Polizeidienste. Alle waren frei. Jeder war sein eigener Polizist und Kontrolleur. Jeder spielte sich selbst als eine jeweils andere Kopie von Konsumsymbolen und Markenzeichen. Eine derartige Macht der Inszenierung und Manipulation gab langfristig die Widerstandskraft und die Ethik der Selbstbehauptung auf. Sie besaß keinerlei Kraft und Subjektcharakter, die sozialen Beziehungen neu zu formen. Die kulturelle und religiöse Reproduktion gelang nicht mehr. Die orientierungslosen Bürger verzweifelten. Eine derartige Gesellschaft wurde Objekt der Einwanderer oder genügte den Ambitionen fremder Religionen und Mächte. Sie ließ sich in fremde Einflußsphären und „Zonen“ spalten, könnte heute die Interpretation fortgesetzt werden.

In der „Theorie des Partisanen“ lenkte Schmitt den Blick nach außen. Als Seemacht übernahmen die USA die Aufgaben und das Erbe des europäischen Imperialismus, um gegen Rußland und China den „Status quo“ in der Welt zu wahren und die Expansion dieser Mächte zu vermeiden. Die USA übertrugen nicht die liberalen „Freiheitsprinzipien“ auf die Einflußzonen oder abhängigen Staaten. Demokratie und Volkssouveränität erlangten gegenüber den unterschiedlichen Militärdiktaturen kaum Bedeutung. „Demokratisiert“ im liberalen Sinn wurden die ehemaligen Kriegsgegner in Europa und Japan und zugleich über Verträge und Stützpunkte „besetzt“. Pufferstaaten wie Südkorea, Formosa, Pakistan, Südvietnam oder wie die Frontstaaten in Nahost, soweit sie unter nordamerikanischer „Hegemonie“ standen, bildeten im Kern Militärdiktaturen oder Despotien, die auf einen inneren und äußeren Kriegszustand festgeschrieben wurden. Plötzlich koexistierte die liberale Idee mit den Vorstellungen despotischer Macht und der Herrschaft von Cliquen und Minoritäten. Gegen eine derartige Festschreibung von Macht entstand in der Jugend der Widerwillen und das oppositionelle Widerwort. Dieser Mißmut der Jugend formte sich zu einer existentiellen Opposition, die in den Untergrund und in den Partisanenkampf getrieben wurde, waren die Mächtigen zu keinerlei Zugeständnissen bereit. Der „Partisan“ verkörperte deshalb gleichzeitig ein antiliberales, antiwestlichen und antiamerikanisches Prinzip, das mit den neuen Vorstellungen von Tradition, Religion und Ideologie zusammenkam. Es wiederholte sich eine Konstellation von Radikalität, die Plachanov und Kautsky für den „Bolschwismus“ beschrieben hatten. Ernst Bloch und Karl Kautsky hatten in der revolutionären Auslegung der Religion bei Thomas Müntzer im Mittelalter eine ähnliche Politisierung beobachtet. Der Übergang des Religiösen in eine Revolutionsideologie erhob den Veränderungswillen zum Glauben und zu einem fundamentalistischen Engagement der Kämpfer und Partisanen.

Der „Partisan“ kombinierte die antiwestliche Kritik mit einer neuen Interpretation von Tradition und Religion und bildete zum westlichen Imperialismus eine Gegenmacht und ein Gegenprinzip von Staatlichkeit und Recht. Er kam aus dem „Land“. Er verteidigte die „Heimat“ gegen eine Intervention äußerer Mächte. Das „Bodenständige“, „Kontinentale“ war ihm eigen. In ihm wurde die Landmacht neu geboren. Die Werte einer statischen Religion oder einer entsprechend abgeleiteten Ideologie wurden durch ihn zur Legitimation einer staatlichen Ordnung erhoben. Der „Partisan“ bildete bei Schmitt eine „Chiffre“, denn der Gegner zu Liberalismus und politischen Protestantismus wurde aus den bisher statischen Religionen geformt, die die Tradition mit Stabilität und Radikalität verbanden. Neben dem Katholizismus oder der orthodoxen Kirchen würde sich der Islam in seiner Region zum revolutionären Pathos gegen die westlichen Seemächte politisieren lassen. So jedenfalls ließ sich das Aufkommen des „Partisanen“ in der Welt nach Schmitt als Gegenkraft und Widerstand zur „westlichen Zivilisation“ interpretieren.

Eine neue, weltpolitische Situation entstand mit der Auflösung der Sowjetunion. Schmitt konnte sie nicht mehr erleben. Er starb 1985. Der Kollaps des bolschewistischen Rußlands und des sozialistischen Lagers von 1989 schuf eine neue Konstellation. Hier sorgten die westlichen Mächte, die USA und die oberen russischen Machteliten aus Partei, Armee, Staat und Geheimpolizei für eine weiche Landung. Niemand hatte Interesse daran, daß dieser ökonomische und moralische Zusammenbruch einer Großmacht von Bürgerkrieg, Chaos, Unruhen, Elend, Versorgungs- und Produktionskrisen begleitet wurde. Ein neuer Krieg der politischen Lager und Systeme wurde vermieden. Die westlichen Seemächte übertrugen vorsichtig ihre Interessen und politischen Formen auf die soziale Schichten und die ehemaligen Machteliten, die bereit waren, den Despotismus und die Willkür des alten Rußlands abzuwerfen und die offen waren für die „westlichen Errungenschaften“, wurde der Lebensstandard gesichert und erhöht, fanden diese Eliten Anerkennung und Auskommen in der neuen Wirtschaft und Staat. Alte Machtstrukturen wurden mit den neuen Ansätzen einer pluralistischen Demokratie verbunden. Der demokratische Neuanfang kooptierte alte Machtformen, um eine soziale Revolution und eine kompromißfreie Demokratisierung zu vermeiden. Anders als in West- und Zentraleuropa nach 1945 sicherten die USA im Osten die Machtstabilität, setzten Pflöcke der Einflußnahme, ohne diese gerantieren zu können. Rußland blieb eine Landmacht.

Das russische Beispiel wäre auf alle anderen Staaten übertragbar. Keine demokratische Macht und keine Diktatur lösten sich in Unruhen und Verzweiflung auf. Die USA etwa würden bei der Gefahr von „Kollaps“ die Fürsprecher in China, in Japan, in Europa und Rußland finden, denn alle diese Staaten und „Systeme“ würden einen Bürgerkrieg oder Chaos auf einem kontinentalen Raum unterbinden wollen. Aus dem „politischen Protestantismus“, aus dem „politischen Katholizismus“ und aus den unterschiedlichen „ethnischen Kulturen“ konnten neue Kräfte entstehen, die den „Zusammensturz“ der bisherigen Staatsmacht positiv beerben würden. Gesellschaften konnten nicht zusammenbrechen, solange die Bürger um ihr politisches Mandat und um ihr Existenzrecht kämpften. Im Widerstand formten sich neue „Subjekte“.

Bei Marx entwickelte sich ein „Proletariat“, das die Erbschaft des Kapitalismus übernehmen sollte. Hilferding war überzeugt, daß die „Gewerkschaften“ den Zusammenbruch einer Gesellschaft positiv umkehren würden. Max Weber würde dem „politischen Protestantismus“ zutrauen, einen Neuanfang im Staat und Gesellschaft zu finden. In Rußland wurde das „werktätigen Volk“ und seine Kontrollorgane, die allmächtige Partei und Geheimpolizei, durch die „Bürger“ abgelöst. Allerdings stieß die „Verwestlichung“ der Demokratie auf die russischen Gegenreaktionen einer Präsidialmacht. Trotzdem fiel Rußland nicht in das „Nichts“ von Unregierbarkeit oder Bürgerkrieg und die Völker entwickelten so etwas wie einen Willen, aus der despotischen Tradition herauszufinden.

Es würde große Schwierigkeiten bereiten, die „inszenierte Demokratie“ und den Machtanspruch finanzkapitalistischer Kreise in USA abzuschütteln, trotzdem war den Religionen und den unterschiedlichen Völkern und Ethnien in diesem Bundesstaat die Widerstandskraft zuzutrauen, eine Demokratie nach den Maßstäben des amerikanischen und europäischen Freiheitskampfes zu errichten. Das Finanzkapital als eine negative Macht konnte Krisen, Zusammenbrüche, Chaos, Bankrotte hervorrufen. Es konnte den Lebenswillen der Menschen nicht zersprengen. Allerdings mußte jeder politischer Neuanfang ausscheren aus der finanzkapitalistischen Politik von Inszenierung, Manipulation und der faktischen Macht von Minderheiten. Das System der Medienkontrolle durch die großen „Imperien“ der Verlage oder der „Mafia“ mußte zerschlagen werden.

Carl Schmitt war in seiner Schrift über „Land und Meer“ zu Beginn der vierziger Jahre zu sehr befangen durch die Kriegsereignisse und die Negativsicht des Liberalismus. Diese Einschätzungen eigneten sich nicht, dem modernen Nordamerika jede Zukunft abzusprechen. Selbst der „Untergang“ des Römischen Reiches fand nicht statt, denn eine subtile Fortsetzung des „Imperiums“ war im katholischen Christentum, im Reich Karl des Großen und in der europäischen Kultur zu beobachten. Schmitt eignete sich im Laufe der Jahre den „protestantischen Optimismus“ von Max Weber an und übertrug ihn auf den Idealtyp von „Katholizismus“. Dadurch löste er sich von den düsteren Prognosen eines Oswald Spengler.

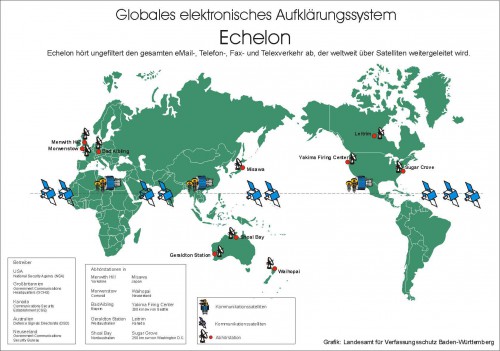

Dans les mois et les années qui suivirent, Phil Zimmermann accumule les honneurs et créé une société pour diffuser commercialement son produit . Ce succès, et surtout l’aval donné par les autorités américaines à la dernière version de son logiciel laisse planer le doute d’une entente entre le concepteur et les agences fédérales, entente peut-être matérialisée par la présence d’une « porte dérobée ». L’ « affaire Zimmermann » témoigne de l’intérêt porté par les gouvernements sur la cryptographie, et surtout du rôle important qu’aurait à jouer la cryptographie indépendante et militante, au risque que cette innovation soit exploitée par le crime organisé, des réseaux terroristes, ou autres malfaisants ! Soulignons encore que le chiffrement à l’aide de clés publiques pose le problème de l’identification de l’émetteur, et par conséquent la mise en place d’une autorité d’authentification. Cette dernière mettrait les clés des utilisateurs sous séquestre et ne pourraient communiquer qu’aux autorités policières ou judiciaires. Les clés de chiffrement restent un dilemme.

Dans les mois et les années qui suivirent, Phil Zimmermann accumule les honneurs et créé une société pour diffuser commercialement son produit . Ce succès, et surtout l’aval donné par les autorités américaines à la dernière version de son logiciel laisse planer le doute d’une entente entre le concepteur et les agences fédérales, entente peut-être matérialisée par la présence d’une « porte dérobée ». L’ « affaire Zimmermann » témoigne de l’intérêt porté par les gouvernements sur la cryptographie, et surtout du rôle important qu’aurait à jouer la cryptographie indépendante et militante, au risque que cette innovation soit exploitée par le crime organisé, des réseaux terroristes, ou autres malfaisants ! Soulignons encore que le chiffrement à l’aide de clés publiques pose le problème de l’identification de l’émetteur, et par conséquent la mise en place d’une autorité d’authentification. Cette dernière mettrait les clés des utilisateurs sous séquestre et ne pourraient communiquer qu’aux autorités policières ou judiciaires. Les clés de chiffrement restent un dilemme.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

November 1-3, 2013

November 1-3, 2013 12:30-2:00 PM - Lunch

12:30-2:00 PM - Lunch

In der Marx’schen Bestandsaufnahme des „Bonapartismus“ und in der Prognose einer „negativen Aufhebung des Kapitalismus auf kapitalistischer Grundlage“ fand die historische Substanz der französischen und deutschen Staatsmacht und die Kooperation von Kredit- und Industriekapital im 19. Jahrhundert Aufmerksamkeit. Das Kreditkapital konnte nach Marx die Herkunft aus dem Wucher- und Spekulationskapital nicht verleugnen. Es trieb zwar die industrielle Akkumulation über die nationalen Reserven hinaus, indem es im Weltmaßstab die brachliegenden Gelder mobilisierte, trotzdem fand es wiederholt Gefallen an Raub, Piraterie, Diebstahl und Betrug. Der Weltmarkt und die Weltmeere wiesen unzählige Schlupfwinkel auf. Gelegenheiten boten sich, wenn „faule Papiere“ angeboten wurden, Aktien, Schuldscheine, Anrechte, Fonds, die irgendwann aufflogen, waren sie doch nur teilweise durch „Werte“, Geld, Gold, Rohstoffe, Immobilien, Industrieanlagen, gedeckt. Hier ließen sich Milliarden von Dollar verdienen. Schon deshalb war das Kreditkapital daran interessiert, einen internationalen „Raum“, Markt oder Niederlassungen zu finden, die nicht von den nationalen Staaten kontrolliert werden konnten. Überhaupt lehnte der „Internationalismus“ dieses Kapitals den Staat oder die Staatskontrolle ab. Es selbst wollte „frei“ und „ungebunden“ auftrumpfen und umgekehrt die staatlichen Eingriffe und Begrenzungen beeinflussen oder festlegen. Deshalb beteiligte sich das Kreditkapital an den neuartigen Staatsgründungen in Frankreich, Europa und Nordamerika. Die bonapartistische Diktatur in Frankreich würde diesem Staat Aussehen und Farbe verleihen.

In der Marx’schen Bestandsaufnahme des „Bonapartismus“ und in der Prognose einer „negativen Aufhebung des Kapitalismus auf kapitalistischer Grundlage“ fand die historische Substanz der französischen und deutschen Staatsmacht und die Kooperation von Kredit- und Industriekapital im 19. Jahrhundert Aufmerksamkeit. Das Kreditkapital konnte nach Marx die Herkunft aus dem Wucher- und Spekulationskapital nicht verleugnen. Es trieb zwar die industrielle Akkumulation über die nationalen Reserven hinaus, indem es im Weltmaßstab die brachliegenden Gelder mobilisierte, trotzdem fand es wiederholt Gefallen an Raub, Piraterie, Diebstahl und Betrug. Der Weltmarkt und die Weltmeere wiesen unzählige Schlupfwinkel auf. Gelegenheiten boten sich, wenn „faule Papiere“ angeboten wurden, Aktien, Schuldscheine, Anrechte, Fonds, die irgendwann aufflogen, waren sie doch nur teilweise durch „Werte“, Geld, Gold, Rohstoffe, Immobilien, Industrieanlagen, gedeckt. Hier ließen sich Milliarden von Dollar verdienen. Schon deshalb war das Kreditkapital daran interessiert, einen internationalen „Raum“, Markt oder Niederlassungen zu finden, die nicht von den nationalen Staaten kontrolliert werden konnten. Überhaupt lehnte der „Internationalismus“ dieses Kapitals den Staat oder die Staatskontrolle ab. Es selbst wollte „frei“ und „ungebunden“ auftrumpfen und umgekehrt die staatlichen Eingriffe und Begrenzungen beeinflussen oder festlegen. Deshalb beteiligte sich das Kreditkapital an den neuartigen Staatsgründungen in Frankreich, Europa und Nordamerika. Die bonapartistische Diktatur in Frankreich würde diesem Staat Aussehen und Farbe verleihen.