vendredi, 12 février 2010

Participation gaullienne et "ergonisme": deux corpus d'idées pour la société de demain

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

Participation gaullienne et «ergonisme»:

deux corpus d'idées pour la société de demain

par Robert Steuckers

Beaucoup de livres, d'essais et d'articles ont été écrits sur l'idée de participation dans le gaullisme des années 60. Mais de toute cette masse de textes, bien peu de choses sont passées dans l'esprit public, dans les mentalités. En France, une parcelle de l'intelligentsia fit preuve d'innovation dans le domaine des projets sociaux quand le monde industrialisé tout entier se contentait de reproduire les vieilles formules libérales ou keynésiennes. Mais l'opinion publique française n'a pas retenu leur message ou n'a pas voulu le faire fructifier.

On ne parle plus, dans les salons parisiens, de la participation suggérée par De Gaulle, ni de l'idée séduisante d'«intéressement» des travailleurs aux bénéfices des entreprises, ni des projets «pancapitalistes» d'un Marcel Loichot ou d'un René Capitant. Lors des commémorations à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Charles De Gaulle, ces projets, pourtant très intéressants et, aujourd'hui encore, riches de possibles multiples, n'ont guère été évoqués. Couve de Murville, sur le petit écran, a simplement rappelé la diplomatie de «troisième voie» amorcée par De Gaulle en Amérique latine, au Québec et à Phnom Penh (1966). Si la «troisième voie» en politique extérieure suscite encore de l'intérêt, en revanche, la «troisième voie» envisagée pour la politique intérieure est bel et bien oubliée.

On ne parle plus, dans les salons parisiens, de la participation suggérée par De Gaulle, ni de l'idée séduisante d'«intéressement» des travailleurs aux bénéfices des entreprises, ni des projets «pancapitalistes» d'un Marcel Loichot ou d'un René Capitant. Lors des commémorations à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Charles De Gaulle, ces projets, pourtant très intéressants et, aujourd'hui encore, riches de possibles multiples, n'ont guère été évoqués. Couve de Murville, sur le petit écran, a simplement rappelé la diplomatie de «troisième voie» amorcée par De Gaulle en Amérique latine, au Québec et à Phnom Penh (1966). Si la «troisième voie» en politique extérieure suscite encore de l'intérêt, en revanche, la «troisième voie» envisagée pour la politique intérieure est bel et bien oubliée.

Outre les textes de René Capitant ou l'étude de M. Desvignes sur la participation (1), il nous semble opportun de rappeler, notamment dans le cadre du «Club Nationalisme et République», un texte bref, dense et chaleureux de Marcel Loichot, écrit en collaboration avec le célèbre et étonnant Raymond Abellio en 1966, Le cathéchisme pancapitaliste. Loichot et Abellio constataient la faiblesse de la France en biens d'équipement par rapport à ses concurrents allemands et japonais (déjà!). Pour combler ce retard —que l'on comparera utilement aujourd'hui aux retards de l'Europe en matières d'électronique, d'informatique, de création de logiciels, en avionique, etc…— nos deux auteurs suggéraient une sorte de nouveau contrat social où capitalistes et salariés se partageraient la charge des auto-financements dans les entreprises. Ce partage, ils l'appelaient «pancapitaliste», car la possession des richesses nationales se répartissait entre toutes les strates sociales, entre les propriétaires, les patrons et les salariés. Cette diffusion de la richesse, expliquent Loichot et Abellio (2), brise les reins de l'oligo-capitalisme, système où les biens de production sont concentrés entre les mains d'une petite minorité (oligo en grec) de détenteurs de capitaux à qui la masse des travailleurs «aliène», c'est-à-dire vend, sa capacité de travail. Par opposition, le pancapitalisme, ne s'adressant plus à un petit nombre mais à tous, entend «désaliéner» les salariés en les rendant propriétaires de ces mêmes biens, grâce à une juste et précise répartition des dividendes, s'effectuant par des procédés techniques dûment élaborés (condensés dans l'article 33 de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises si celles-ci attribuent à leur personnel des actions ou parts sociales).

L'objectif de ce projet «pancapitaliste» est de responsabiliser le salarié au même titre que le patron. Si le petit catéchisme pancapitaliste de Loichot et Abellio, ou le conte de Futhé et Nigo, deux pêcheurs japonais, dont l'histoire retrace l'évolution des pratiques économiques (3), peuvent nous sembler refléter un engouement utopique, parler le langage du désir, les théoriciens de la participation à l'ère gaullienne ne se sont pas contentés de populariser outrancièrement leurs projets: ils ont su manier les méthodes mathématiques et rationnelles de l'économétrie. Mais là n'est pas notre propos. Nous voudrions souligner ici que le projet gaullien global de participation s'est heurté à des volontés négatives, les mêmes volontés qui, aujourd'hui encore, bloquent l'évolution de notre société et provoquent, en bon nombre de points, son implosion. Loichot pourfendait le conservatisme du patronat, responsable du recul de la France en certains secteurs de la production, responsable du mauvais climat social qui y règnait et qui décourageait les salariés.

Deuxième remarque: qui dit participation dit automatiquement responsabilité. Le fait de participer à la croissance de son entreprise implique, de la part du salarié, une attention constante à la bonne ou la mauvaise marche des affaires. Donc un rapport plus immédiat aux choses de sa vie quotidienne, donc un ancrage de sa pensée pratique dans le monde qui l'entoure. Cette attention, toujours soutenue et nécessaire, immunise le salarié contre toutes les séductions clinquantes des idéologies vagues, grandiloquentes, qui prétendent abolir les pesanteurs qu'impliquent nécessairement les ancrages dans la vie. Jamais les modes universalistes, jamais les slogans de leurs relais associatifs (comme SOS-Racisme par exemple), n'auraient pu avoir autant d'influence, si les projets de Loichot, Capitant, Abellio, Vallon s'étaient ancrés dans la pratique sociale quotidienne des Français. Ceux-ci, déjà victimes des lois de la Révolution, qui ont réduit en poussière les structures professionnelles de type corporatif, victimes une nouvelle fois de l'inadaptation des lois sociales de la IIIième République, victimes de la mauvaise volonté du patronat qui saborde les projets gaulliens de participation, se trouvent systématiquement en porte-à-faux, davantage encore que les autres Européens et les Japonais, avec la réalité concrète, dure et exigeante, et sont consolés par un opium idéologique généralement universaliste, comme le sans-culottisme de la Révolution, la gloire de l'Empire qui n'apporte aucune amélioration des systèmes sociaux, les discours creux de la IIIième bourgeoise ou, aujourd'hui, les navets pseudo-philosophiques, soft-idéologiques, de la médiacratie de l'ère mitterandienne. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, les Allemagnes restauraient leurs associations professionnelles ou les maintenaient en les adaptant, Bismarck faisait voter des lois de protection de la classe ouvrière, les fascismes italiens ou allemands peaufinaient son œuvre et imposaient une législation et une sécurité sociales très avancées, la RFA savait maintenir dans son système social ce qui avait été innovateur pendant l'entre-deux-guerres (Weimar et période NS confondues), le Japon conservait ses réflexes que les esprits chagrins décrètent «féodaux»... Toutes mesures en rupture avec l'esprit niveleur, hostile à tout réflexe associatif de nature communautaire, qui afflige la France depuis l'émergence, déjà sous l'ancien régime, de la modernité individualiste.

L'idée de participation est un impératif de survie nationale, identitaire et économique, parce qu'elle implique un projet collectif et non une déliquescence individualiste, parce qu'elle force les camarades de travail d'une entreprise à se concerter et à discuter de leurs vrais problèmes, sans être doublement «aliénés»: et par les mécanismes économiques du salariat et par les discours abrutissants des médias qui remplacent désormais largement l'opium religieux, comme l'entendaient Feuerbach, Marx et Engels, dont les idées sont trahies allègrement aujourd'hui par ceux qui s'en revendiquent tout en les figeant et les dénaturant. La réalité, qui n'est pas soft mais hard, contrairement à ce qu'affirment les faux prophètes, a déjà dû s'adapter à cette nécessité de lier le travailleur immédiatement à sa production: l'éléphantiasis tant des appareils administratifs étatisés de type post-keynésiens que des énormes firmes transnationales ont généré, à partir de la première crise pétrolières de 1973, une inertie et une irresponsabilité croissantes de la part des salariés, donc une perte de substance humaine considérable. Il a fallu trancher stupidement, avec gâchis, au nom de chimères opposées, en l'occurrence celles du néo-libéralisme reaganien ou thatchérien. Renvoyer des salariés sans préparation au travail indépendant. Résultat, dans les années 80: accroissement exponentiel du chômage, avec des masses démobilisées n'osant pas franchir ce pas, vu que les législations de l'ère keynésienne (qui trahissaient Keynes) avaient pénalisé le travail indépendant. Autre résultat, au seuil des années 90: une inadaptation des structures d'enseignement aux besoins réels de la société, avec répétition sociale-démocrate des vieux poncifs usés, avec hystérie néo-libérale destructrice des secteurs universitaires jugés non rentables, alors qu'ils explorent, souvent en pionniers, des pans entiers mais refoulés du réel; et produisent, du coup, des recherches qui peuvent s'avérer fructueuses sur le long terme.

L'idée de participation est un impératif de survie nationale, identitaire et économique, parce qu'elle implique un projet collectif et non une déliquescence individualiste, parce qu'elle force les camarades de travail d'une entreprise à se concerter et à discuter de leurs vrais problèmes, sans être doublement «aliénés»: et par les mécanismes économiques du salariat et par les discours abrutissants des médias qui remplacent désormais largement l'opium religieux, comme l'entendaient Feuerbach, Marx et Engels, dont les idées sont trahies allègrement aujourd'hui par ceux qui s'en revendiquent tout en les figeant et les dénaturant. La réalité, qui n'est pas soft mais hard, contrairement à ce qu'affirment les faux prophètes, a déjà dû s'adapter à cette nécessité de lier le travailleur immédiatement à sa production: l'éléphantiasis tant des appareils administratifs étatisés de type post-keynésiens que des énormes firmes transnationales ont généré, à partir de la première crise pétrolières de 1973, une inertie et une irresponsabilité croissantes de la part des salariés, donc une perte de substance humaine considérable. Il a fallu trancher stupidement, avec gâchis, au nom de chimères opposées, en l'occurrence celles du néo-libéralisme reaganien ou thatchérien. Renvoyer des salariés sans préparation au travail indépendant. Résultat, dans les années 80: accroissement exponentiel du chômage, avec des masses démobilisées n'osant pas franchir ce pas, vu que les législations de l'ère keynésienne (qui trahissaient Keynes) avaient pénalisé le travail indépendant. Autre résultat, au seuil des années 90: une inadaptation des structures d'enseignement aux besoins réels de la société, avec répétition sociale-démocrate des vieux poncifs usés, avec hystérie néo-libérale destructrice des secteurs universitaires jugés non rentables, alors qu'ils explorent, souvent en pionniers, des pans entiers mais refoulés du réel; et produisent, du coup, des recherches qui peuvent s'avérer fructueuses sur le long terme.

Les vicissitudes et les dysfonctionnements que nous observons dans notre société contemporaine proviennent de ce désancrage permanent qu'imposent les idéologies dominantes, privilégiant toutes sortes de chimères idéologiques, transformant la société en un cirque où des milliers de clowns ânonnent des paroles creuses, sans rien résoudre. La participation et l'intéressement sont les aspects lucratifs d'une vision du monde qui privilégie le concret, soit le travail, la créativité humaine et la chaîne des générations. Ce recours au concret est l'essence même de notre démarche. Au-delà de tous les discours et de toutes les abstractions monétaires, de l'étalon-or ou du dollar-roi, le moteur de l'économie, donc de notre survie la plus élémentaire, reste le travail. Définir en termes politiques notre option est assez malaisé: nous ne pouvons pas nous définir comme des «identitaires-travaillistes», puisque le mot «travailliste» désigne les sociaux-démocrates anglais ou israëliens, alliés aux socialistes de nos pays qui claudiquent de compromissions en compromissions, depuis le programme de Gotha jusqu'à celui de Bad Godesberg (4), depuis les mesures libérales du gouvernement Mitterand jusqu'à son alliance avec Bernard Tapie ou son alignement inconditionnel sur les positions américaines dans le Golfe.

Jacob Sher, économiste qui a enseigné à l'Institut polytechnique de Léningrad avant de passer à l'Ouest, participationniste sur base d'autres corpus que ceux explorés par les gaulliens Loichot, Vallon ou Capitant, a forgé les mots qu'il faut —ergonisme, ergonat, ergonaire (du grec ergon, travail)— pour désigner sa troisième voie basée sur le Travail. Issu de la communauté juive de Vilnius en Lithuanie, Jacob Sher partage le sort de ces Israëlites oubliés par nos bateleurs médiatiques, pourtant si soucieux d'affirmer et d'exhiber un philosémitisme tapageur. Oublié parce qu'il pense juste, Sher nous explique (5) très précisément la nature éminement démocratique et préservatrice d'identité de son projet, qu'il appelle l'ergonisme. Il est démocratique car la richesse, donc le pouvoir, est répartie dans l'ensemble du corps social. Il préserve l'identité car il n'aliène ni les masses de salariés ni les minorités patronales et fixe les attentions des uns et des autres sur leur tâche concrète sans générer d'opium idéologique, dissolvant toutes les formes d'ancrage professionnel ou identitaire.

La participation gaullienne et l'ergonat sherien: deux corpus doctrinaux à réexplorer à fond pour surmonter les dysfonctionnements de plus en plus patents de nos sociétés gouvernées par l'idéologie libérale saupoudrée de quelques tirades socialistes, de plus en plus rares depuis l'effondrement définitif des modèles communistes est-européens. Pour ceux qui sont encore tentés de raisonner en termes reagano-thatchériens ou de resasser les formules anti-communistes nées de la guerre froide des années 50, citons la conclusion du livre de Jacob Sher: «Et ce n'est pas la droite qui triomphe et occupe le terrain abandonné par la gauche, malgré les apparences électorales. Certes, la droite profite de la croissance du nombre des voix anti-gauche, mais ces voix ne sont pas pro-droite, elle ne s'enrichit pas d'adhésions à ses idées. Car la droite aussi est en déroute, son principe de société a aussi échoué. Ce sont les nouvelles forces qui montent, les nouvelles idées qui progressent, une nouvelle société qui se dessine. Non pas une société s'inscrivant entre les deux anciennes sociétés, à gauche ou à droite de l'une ou de l'autre, mais CONTRE elles, EN FACE d'elles, DIFFERENTE d'elles. TROISIEME tout simplement. Comme un troisième angle d'un triangle».

Robert Steuckers.

Notes

(1) Cf. M. Desvignes, Demain, la participation. Au-delà du capitalisme et du marxisme, Plon, Paris, 1978; René Capitant, La réforme pancapitaliste, Flammarion, Paris, 1971; Ecrits politiques, Flammarion, 1971; Démocratie et participation politique, Bordas, 1972.

(2) «Le catéchisme pancapitaliste» a été reproduit dans une anthologie de textes de Marcel Loichot intitulée La mutation ou l'aurore du pancapitalisme, Tchou, Paris, 1970.

(3) Le conte de Futhé et Nigo se trouve également dans Marcel Loichot, La mutation..., op. cit., pp. 615-621.

(4) Au programme de Gotha en 1875, les socialistes allemands acceptent les compromissions avec le régime impérial-libéral. A Bad Godesberg en 1959, ils renoncent au révolutionnarisme marxiste, donc à changer la société capitaliste. Le marxisme apparaît comme un compromis permanent face aux dysfonctionnements du système capitaliste.

(5) Jacob Sher, Changer les idées. Ergonisme contre socialisme et capitalisme, Nouvelles éditions Rupture, 1982.

00:08 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : théorie politique, politique, france, sciences politique, politologie, histoire, gaullisme, de gaulle, sociologie, économie, participation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 10 février 2010

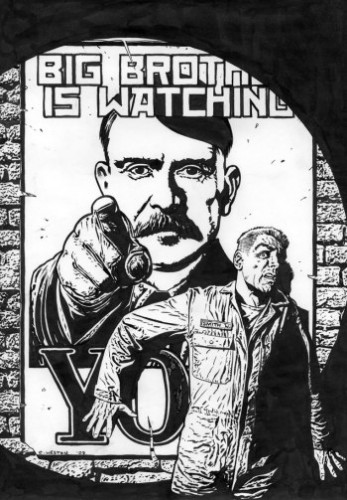

Sousl l'oeil de Big Brother: une société sous surveillance?

Sous l’œil de Big Brother : Une société sous surveillance ?

Sous l’œil de Big Brother : Une société sous surveillance ?

PARU DANS LE CHOC DU MOIS n°35 - Ex: http://www.lechocdumois.com/

Le pouvoir de l’Etat est-il devenu « absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux », selon les termes de Tocqueville ? Si tel est le cas, quelle saveur ont encore concrètement les libertés ? Faut-il encourager passivement ce « pouvoir immense et tutélaire », dont le même auteur prévoyait l’avènement avec quelque inquiétude ? Grave question que les criminalités émergentes font ressurgir avec d’autant plus d’acuité qu’elles nécessitent une surveillance accrue des services publics. Souvent au détriment des honnêtes gens.

L’efficacité avec laquelle les nouvelles menaces doivent être combattues ne saurait tout justifier. La question est politique. On ne perdra pas de vue que la sécurité est l’impératif catégorique des Etats modernes. Le prétexte de leurs secrètes tentations. Aussi, prudentia oblige, cette efficacité n’implique pas que les citoyens, auxquels l’administration moderne épargne le souci de songer à leur défense personnelle, s’en remettent à l’Etat les yeux fermés. La lâcheté d’une société civile qui s’est historiquement laissé désarmer peut avoir un coût redoutable. A fortiori dans un contexte globalisé, où prolifèrent parallèlement menaces et techniques complexes de collecte de l’information. La distance cri?tique du citoyen isolé s’y réduit comme une peau de chagrin. Ignorant la réalité des menaces qui l’environnent, celui-ci tend à s’en remettre au discours officiel. Telle menace extérieure, à l’ampleur imprécise, qu’elle soit d’ordre terroriste, mafieuse ou relevant de la délinquance financière, lui en impose plus que le pouvoir immédiat, aussi prégnant que ce der?nier puisse s’affirmer dans la vie quotidienne. On le sait, l’épouvantail effraie plus les moineaux que le filet.

Ainsi, plus se développe le souci légitime de faire face aux agressions les plus diverses et les plus inédites, plus se pose le problème de la gestion des risques dans les sociétés contemporaines. Là est le lieu de toutes les illusions d’optique quant à la perception des nuisances réelles. A ce titre, les risques pesant sur la santé constituent un révélateur formidable. Le phénomène des vaccinés contre le virus de la grippe A illustre cette porosité des populations aux slogans alarmistes. Aussi, dans le cas de menaces portant sur la sécurité, autrement angoissantes, mais éventuellement surévaluées au nom de ces « sciences du danger », qui prétendent éclairer les administrations en matière de précautions, beaucoup de conditionnements sont possibles, de dérives envisageables. Un carcan de normes inédites, asphyxiant les libertés, peut alors être imposé. Un exemple extrême : le Patriot Act de 2001, arguant des nouvelles menaces terroristes pour étendre brutalement les prérogatives de l’Etat américain en matière d’investigation.

Souriez, vous êtes filmé !

Au-delà de ce cas de démesure flagrante, remis en cause de?puis, c’est le quadrillage discret de nombreux pans de la vie sociale, par les administrations du monde occidental, qui doit attirer notre attention. De la gestion des entreprises à la vie privée, en passant par le patrimoine et les déplacements des personnes et des biens. En effet, les services publics de sécurité doivent aujourd’hui s’adapter à un contexte sans précédent. Dans le monde joliment bigarré du XXIe siècle, toutes sortes d’opportunités s’offrent désormais aux cerveaux délinquants qui pensent la criminalité, l’imaginent, et plus encore la calculent mathématiquement, selon un type d’analyses parfois peu éloignées de celles des grands prédateurs légaux de l’ordre libéral. Cette criminalité déterritorialisée, dématérialisée quand elle exploite les circuits d’Internet, s’organise en réseaux structurés. Au maillage que réalisent alors certains groupes délinquants sur un espace mondialisé, et donc sur une population ciblée à l’assiette infiniment plus large, répond le maillage que mettent en place peu à peu les administrations.

On connaissait jusqu’ici le tropisme tentaculaire de ces dernières. S’y ajoute désormais, pour compléter la panoplie du monstre, la propension à se doter d’une multitude d’yeux, sans oublier les grandes oreilles. Les réseaux d’écoute et de surveillance visuelle par satellite, déployés à une échelle très vaste et d’autant moins transparente, l’illustrent avec force. Nés en 1948 du contexte de la Guerre froide, avec les cinq pays anglos-saxons du pacte UKUSA, ces réseaux se sont de?puis étendus à d’autres Etats. Mais d’une manière générale, au-delà de tels systèmes, ce que peut redouter une société un tant soit peu soucieuse de ses libertés, c’est la mémoire colossale que les administrations tentent obstinément de se greffer à coups de logiciels toujours plus puissants.

Petit coup de projecteur en France. Le 1er octobre dernier, le ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux indiquait à tous les préfets, réunis à Paris pour la circonstance, ses quatre priorités concernant les moyens de la police. Outre « le développement de la police scientifique et technique de masse », était affirmée la priorité du « déploiement des outils vidéo » avec un effort particulier pour les caméras embarquées, beaucoup plus efficaces. Le même Hortefeux ouvrait ensuite en novembre la 25e édition de Milipol, le salon mondial consacré à la sécurité des Etats. 900 exposants aux techniques de pointe pour ce marché – du flicage ? – en pleine croissance (8,4 % en 2008). Véritable Eldorado pour la vidéosurveillance. Minicaméras dissimulées dans une plaque d’immatriculation, drones filmant les foules, caméras-projectiles dotées d’un angle de 360°. Les hors-la-loi n’ont qu’à bien se tenir ! Les citoyens aussi.

C’est bien le nœud du problème. L’escalade technologique, qui entraîne les délinquants et les services de sécurité dans le même vertige, a des conséquences nouvelles. La frontière entre prévention et contrôle s’amenuise. Ainsi le veut la raison technocratique sur laquelle se greffe cette logique technicienne. N’est en effet nullement en cause une improbable volonté autoritaire des gouvernements. L’air du temps n’est plus aux Etats policiers, en dépit des fantasmes de l’extrême-gauche, qui focalise grossièrement ses critiques sur de prétendues intentions répressives. Curieusement, ses membres ignorent le passage des sociétés disciplinaires aux sociétés de contrôle, qu’ont montré les analyses des philosophes Gilles Deleuze et Michel Foucault.

Le monde d’Orwell en version numérique

Fondamentalement, sont en cause les mécanismes de con?trôle induits par le système global, condamné à miser sur un optimisme technologique. Ceci afin de concilier la marchandisation du monde et la sécurité de cette universalité errante des individus qui la mettent en œuvre. D’où la dimension planétaire du phénomène et sa logique d’intégration toujours plus étroite. On observe d’abord cette logique à travers la collaboration croissante des services administratifs à l’intérieur d’un même Etat. A ce titre, les services fiscaux, par exemple, deviennent des partenaires de choix pour les services publics de sécurité. L’information est moins cloisonnée, mise en commun. Concertation et collaboration par le rapprochement des fichiers respectifs se généralisent. Aussi voit-on les lignes traditionnelles de l’investigation ordinaire se déplacer. Au-delà, s’impose, sur un mode semblable, la coopération plus étroite entre Etats et entre organisations internationales.

Cependant, le point le plus avancé de cette intégration réside dans le transfert de plus en plus fréquent d’informations du secteur privé vers le public. Et inversement. Les perspectives ouvertes par le numérique ont fait passer la surveillance au stade d’une industrie. Au détriment de toute légitimité. La « Commission nationale de l’informatique et des libertés » (CNIL) n’a pas fini d’être dépassée. C’est l’impératif d’une véritable chaîne de la sécurité, au-delà du champ traditionnel du bien commun, qui a fait naître cette logique marchande. Quand la sécurité devient un bien commercial, on assiste alors à des liens auparavant inconcevables. Ainsi des relations privilégiées entre la National Science Agency (NSA) américaine et Microsoft. Ou de la vente d’images par Spot Image, filiale du CNES français, à Google Earth. Par ail?leurs, d’autres acteurs deviennent décisifs, comme les compagnies d’assurances, qui contrôlent désormais nombre de sociétés privées de télésurveillance.

Est-ce la préfiguration d’une ère nouvelle ? C’est, en tout cas, la rançon d’une longue fuite en avant. Sans doute la con?séquence lointaine d’un consentement séculaire, celui de la prise en charge du vivre-ensemble par une providence séculière, un Léviathan. La surveillance comme nouveau mode de régulation sociale, voilà ce qu’avait bien saisi Orwell. Ses intuitions restent valables. Seulement, aujourd’hui, Big Brother n’est plus moustachu. Dépersonnalisé, il est également dématérialisé. C’est une puissance anonyme, tapie dans les circuits de notre quotidien numérique.

Vincent Villemont

A lire :

Patrick Le Guyader, Les systèmes électroniques et informatiques de surveillance : contrôle de la vie privée des personnes et des biens,

Hermès science publications-Lavoisier, 2 008.

Frédéric Ocqueteau, Les défis de la sécurité privée. Protection et surveillance dans la France d’aujourd’hui, L’Harmattan, 1 997.

00:28 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, etat policier, totalitarisme, big brother, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie, médias |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 08 février 2010

Neue Formen der Weltpolitik

Neue Formen der Weltpolitik

Neue Formen der Weltpolitik

machen.

Oswald Spengler, Aus einem Vortrage "Neue Formen der Weltpolitik", gehalten am 28. April 1924 im Überseeclub zu Hamburg.

http://www.ueberseeclub.de/vortrag/v...1924-04-28.pdf

00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, années 20, weimar, oswald spengler, révolution conservatrice, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 07 février 2010

Piet Tommissen: een krasse tachtiger

Piet Tommissen : Een krasse tachtiger

Peter Logghe - http://www.peterlogghe.be/

Professor dr. Em. Piet Tommissen staat helemaal achter het principe dat men nooit te oud is om actief te blijven, ook intellectueel. Op zijn 82ste presteert deze oud-academicus het om een bundeling bijdragen te publiceren. Bedenkingen en interessante achtergrondinformatie onder andere bij het ontstaan en de evolutie van een tijdschrift als Golfslag, een kort essay over Wies Moens als heraut van de ‘konservatieve revolutie’ in Vlaanderen. Een bedrage over de zogenaamde Politieke Academie als tussenoorlogs conservatief vormingsinstituut, en over ‘De Gemeenschap’ van pater Bonifaas Luykx tot de wet van Brück.

Voor wie professor Tommissen niet zou kennen, hij gaat de wereld rond als dé Carl Schmitt-kenner bij uitstek, die gans Europa ons trouwens benijdt. Derhalve kunnen we niet om de vaststelling heen dat zowat elke grote natie zijn Schmitt-renaissance heeft gekend, met uitzondering van dit dwergenlandje België. Terwijl juist hier…inderdaad!

Voor wie professor Tommissen niet zou kennen, hij gaat de wereld rond als dé Carl Schmitt-kenner bij uitstek, die gans Europa ons trouwens benijdt. Derhalve kunnen we niet om de vaststelling heen dat zowat elke grote natie zijn Schmitt-renaissance heeft gekend, met uitzondering van dit dwergenlandje België. Terwijl juist hier…inderdaad!

Maar niet alleen de jurist Carl Schmitt behoort tot de geprefereerde onderzoeksdomeinen van Piet Tommissen. Zo behoren ook de Italiaanse topintellectueel Vilfredo Pareto tot zijn lezerslijstje. Professor Tommisssen moet trouwens ook een van de eersten zijn geweest die het Mohleriaans begrip ‘konservatieve revolutie’ in de Lage Landen binnenbracht en enkele Vlaamse en Nederlandse jongeren een fascinatie voor het onderwerp zou meegeven dat een leven lang zou blijven duren.

Op 82-jarige leeftijd publiceren en dat dan de titel “Buitenissigheden” als titel meegeven: prachtig gewoon. Met bijzondere interesse heb ik kennis genomen van de wet van Brück – waarbij het aardmagnetisme als verklaringsgrond wordt gebruikt voor het cyclische geschiedenisverloop – en van de studie over Wies Moens, die ik in een Duitse versie ook al ergens kon lezen. Vooral boeide mij zijn studie over het ontstaan van het Vlaamse tijdschrift Golfslag. Dit kwam tot stand uit de vruchtbare samenkomsten van jongeren tijdens en na de jongste Wereldoorlog. Bijeenkomsten in Knokke-Heist en later in Antwerpen en waarbij steeds dezelfde namen terugkomen: Manu Ruys, Ivo Michiels, Adriaan De Roover, Hugo en Arnold Van der Hallen. Volgens historicus Etienne Verhoeyen een “extreem rechts tijdschrift”, maar het onderzoek van professor Piet Tommissen legt toch heel wat andere accenten bloot. De doelstelling van Golfslag bijvoorbeeld had weinig of geen extreem rechtse kleur: het wilde ‘jong, durvend en gelovend’ zijn. En een van de initiatiefnemer, Hugo Van der Hallen, verwoordde het bijvoorbeeld zo: “Golfslag wilde provoceren, uitdagen, progressief, niet conservatief, niet berustend maar durvend”. Of iets verder in het gesprek liet Van der Hallen zich ontvallen: “Golfslag was dus niet een project van jongeren die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog van de officiële VNV-koers hadden gedistanciëerd. Ik was bij mijn weten de enige van het groepje die zich tijdens de oorlog enigszins politiek had geëngageerd. Het was in eerste instantie ene project van katholieke studenten die in het achterhoofd meer aan een soort heropbloei van het AKVS dachten”.

Een oplage van ongeveer 2.000 exemplaren: niet mis voor een blad dat in de moeilijke en zware naoorlogse repressietoestand verscheen; Professor Tommissen kon meticuleus een lijst van medewerkers, losse en vaste, bijeenbrengen en daar zitten veel interessante namen bij, dat moet gezegd. Golfslag zou uiteindelijk ten onder gaan onder invloed van verschillende factoren. Verschillende kernmedewerkers werden voor opslorpende professionele taken geplaatst, de tijdsgeest verplaatste zich gedeeltelijk naar andere interessedomeinen en een louter cultureel tijdschrift bleek minder aan een behoefte te beantwoorden. In 1949 stopte de redactie er mee, maar andere initiatieven waren ondertussen al opgestart en zagen op een andere plaats het levenslicht.

Deze “Buitenissigheden” geven de geïnteresseerde zeer aangename leesmomenten, vooral omdat de stijl van professor em. Piet Tommissen zeer soepel gebleven is, ondanks (of juist door) de hoge leeftijd van de auteur. Piet Tommissen publiceerde in 2007 al over Georges Sorel en zou dit jaar een werk over Hugo Ball op de markt brengen. Nouvelle Ecole, het Franse tijdschrift (of jaarboek) van Alain de Benoist, brengt in november een speciaal nummer uit over Georges Sorel, met daarin een tekst van de onvermoeibare Piet Tommissen. Wij kijken alvast met veel interesse uit naar volgende buitenissigheden en roepen de auteur toe: ad multos annos!

Tommissen, P., “Nieuwe Buitenissigheden”, 2007, Apsis S.A., La Hulpe, 188 pag.

ISBN 2 – 9600590 – 3 – 4.

(P.L.)

00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, sciences politique, théorie politique, flandre, carl schmitt, sociologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 06 février 2010

Wessen Gegner?

Wessen Gegner?

Wessen Gegner?

Doch diese Begriffe sind so mit Gefühlen, mit dem Lebenssinn wie mit der Feindschaft von Millionen berknüpft, dass es schon deshalb für den einzelnen, der aus der Phrase zur Einsicht in die Tatsachen zu gelangen sucht, ungeheuer schwer ist, sich hindurchzukämpfen.

Im Kampf gegen die Unklarheiten des Denkens und die Unaufrichtigkeit des Wollens will der "Gegner" den einzelnen helfen, zu weitsichtigeren übergeordneten Meinungen zu gelangen. Er bekämpft ebenso die falschen Hoffnungen der Schlagwort-Idealisten wie die Hoffnungslosigkeit, d. h. Trägheit und Müdigkeit derer, die keinen Boden mehr unter den Füssen fühlen.

In allen Lagern mehren sich die Menschen, die sich auf der Suche nach Erkenntnis der wirklichen Zusammenhänge in dem heutigen Geschehen nicht mehr mit den Parteischlagworten und der Schuld der anderen begnügen können. Der "Gegner" stellt sich denen, die auf neuen und vergessenen Wegen den Sinn dieser Zeit und die Lösung der uns brennenden Fragen zur erfahren streben, zur Verfügung.

Vielleicht sind manche Perspektiven irrig, manche Anschauungen sogar falsch. Wem schadet das?

Wir sammeln die Fragestellungen in den Bewusstsein, dass überall unter dem Chaos der Meinungen das Wissen um die Zeit, das Bewusstsein für das, was im Grunde vor sich geht, zu wachsen und zu reifen beginnt.

Man möge sich darüber beruhigen, dass der "Gegner" kein "Programm" habe, es gibt heute Wichtigeres zu entwickeln als Programme. Es gilt die Konzeption einer neuen einheitlichen Weltanschauung, die hier und dort bereits sichtbar wird. Denn erst eine neue an dem riesenhaften Wissen früherer Kulturen geschulte Sinngebung wird die bedeutenden Teilergebnisse der heutigen offiziellen Wissenschaften und die ungeheuren Wirtschaftskräfte, die diese jetzt vergehende Epoche herausgebildet hat, für Deutschland, für Europa, für alle Länder der Erde fruchtbar machen können.

Bewusst oder unbewusst - der Mythos der Zeit bildet uns bereits, und wir ihn.

Erst grosse, aus tiefen Erkenntnissen stammende Gedanken und Aufgaben werden die von den verschiedenen Grundeinstellungen zum gemeinsamen Werk vordringenden Gegner wirklich verbinden können - hierzu ist der "Gegner" eine Vorarbeit.

Der Gegner, Heft 1/2, 1932.

00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, allemagne, années 30, antagonisme, idéologie, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 05 février 2010

Le bourgeois selon Sombart

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1979

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1979

Le bourgeois selon Sombart

par Guillaume Faye

Dans Le Bourgeois, paru en France pour la première fois en 1926, Werner Sombart, une des figures les plus marquantes de l'école économique "historique" allemande, analyse la bourgeoisie comme l'effet d'une rencontre entre un phénomène de "psychologie historique" et des faits proprement économiques. Cette analyse le sépare de la pensée libérale comme des idées marxistes.

Comme pour Groethuysen, le bourgeois représente d'après Sombart, "l'homme de notre temps". "Le bourgeois", écrit-il, représente la forme la plus typique de l'esprit de notre temps". Le bourgeois n'est pas seulement un type économique, mais "un type social et psychologique".

Sombart accorde au bourgeois l'"esprit d'entreprise"; et c'est, effectivement, de notre point de vue, une de ses caractéristiques jusqu'au milieu du XXème siècle. Mais Sombart prophétise qu'à la fin du XXème siècle, la bourgeoisie, largement "fonctionnarisée" et créatrice de l'Etat-Providence aura perdu cet esprit d'entreprise au profit de la "mentalité du rentier".

Cependant, elle a conservé ce que décelait Sombart à l'origine de sa puissance: "la passion de l'or et l'amour de l'argent ainsi que l'esprit de calcul", comme le note également d'ailleurs Gehlen.

"Il semblerait, écrit Sombart, que l'âpreté au gain (lucri rabies) ait fait sa première apparition dans les rangs du clergé. Le bourgeois en héritera directement".

Sombart, décelant le "démarrage" de l'esprit bourgeois au Moyen Age, en relève une spécificité fondamentale: l'esprit d'épargne et de rationalité économique (1), caractère qui n'est pas critiquable en soi, à notre avis, mais qui le devient dès lors que, comme de nos jours, il est imposé comme norme à toutes les activités de la société (réductionnisme).

Il ne faut donc pas soutenir que l'esprit bourgeois ne fait pas partie de notre tradition culturelle; de même, Sombart remarque que le mythe de l'or était présent dans les Eddas et que les peuples européens ont toujours été attachés à la "possession des richesses" comme "symboles de puissance".

Dans notre analyse "antibourgeoise" de la civilisation contemporaine, ce n'est pas cet esprit économique que nous critiquons "en soi", c'est sa généralisation. De même l'appât des richesses ne peut être honni "dans l'absolu", mais seulement lorsqu'il ne sert qu'à l'esprit de consommation et de jouissance passive.

Au contraire, le goût de la richesse (cf. les mythes européens du "Trésor à conquérir ou à trouver"), lorsqu'il se conjugue avec une volonté de puissance et une entreprise de domination des éléments s'inscrit dans nos traditions ancestrales.

La figure mythique -ou idéaltypique- de l'Harpagon de Molière définit admirablement cette "réduction de tous les points de vues à la possession et au gain", caractéristiques de l'esprit bourgeois.

Pour Sombart, le "bourgeois vieux style" est caractérisé entre autres par l'amour du travail et la confiance dans la technique. Le bourgeois "moderne" est devenu décadent: le style de vie l'emporte sur le travail et l'esprit de bien-être et de consommation sur le sens de l'action. En utilisant les "catégories" de W. Sombart, nous pourrions dire, d'un point de vue anti-réductionniste, que nous nous opposons au "bourgeois en tant que tel" et que nous admettons le "bourgeois entrepreneur" qui doit avoir sa place organique (3ème fonction) dans les "communautés de mentalité et de tradition européennes", comme les nomme Sombart.

L'entrepreneur est "l'artiste" et le "guerrier" de la troisième fonction. Il doit posséder des qualités de volonté et de perspicacité; c'est malheureusement ce type de "bourgeois" que l'univers psychologique de notre société rejette. Par contre, le "bourgeois en tant que tel" de Sombart correspond bien à ce que nous nommons le bourgeoisisme -c'est-à-dire la systématisation dans la société contemporaine de traits de comportements qualifiés par W. Sombart d'"économiques" par opposition aux attitudes "érotiques". Sombart veut dire par là que la "principale valeur de la vie" est, chez le bourgeois, d'en profiter matériellement, de manière "économique". La vie est assimilée à un bien consommable dont les "parties", les unités, sont les phases de temps successives. Le temps "bourgeois" est, on le voit, linéaire, et donc consommable. Il ne faut pas le "perdre"; il faut en retirer le maximum d'avantages matériels.

Par opposition, la conception érotique de la vie -au sens étymologique- ne considère pas celle-ci comme un bien économique rare à ne pas gaspiller. L'esprit "aristocratique" reste, pour Sombart, "érotique" parce qu'il ne calcule pas le profit à tirer de son existence. Il donne, il se donne, selon une démarche amoureuse. "Vivre pour l'économie, c'est épargner; vivre pour l'amour, c'est dépenser", écrit Sombart. On pourrait dire, en reprenant les concepts de Sombart, que le "bourgeoisisme" serait la perte, dans la bourgeoisie, de la composante constituée par l'esprit d'entrepreneur; seul reste "l'esprit bourgeois proprement dit".

Au début du siècle par contre, Sombart décèle comme "esprit capitaliste" l'addition de ces deux composantes: esprit bourgeois et esprit d'entreprise.

L'esprit bourgeois, livré à lui-même, systématisé et massifié, autrement dit le bourgeoisisme contemporain, peut répondre à cette description de Sombart: "Type d'homme fermé (...) qui ne s'attache qu'aux valeurs objectives de ce qu'il peut posséder, de ce qui est utile, de ce qu'il thésaurise. Grégaire et accumulateur, le bourgeois s'oppose à la mentalité seigneuriale, qui dépense, jouit, combat. (...) Le Seigneur est esthète, le bourgeois moraliste".

Sombart, opposant la mentalité aristocratique à l'esprit "bourgeois proprement dit" (c'est-à-dire dénué de la composante de l'esprit d'entreprise), note: "Les uns chantent et résonnent, les autres n'ont aucune résonnance; les uns sont resplendissants de couleurs, les autres totalement incolores. Et cette opposition s'applique non seulement aux deux tempéraments comme tels, mais aussi à chacune des manifestations de l'un et de l'autre. Les uns sont artistes (par leur prédispositions, mais non nécessairement par leur profession), les autres fonctionnaires, les uns sont faits de soie, les autres de laine". Ces traits de "bourgeoisime" ne caractérisent plus aujourd'hui une classe (car il n'y a plus de classe bourgeoise) mais la société toute entière. Nous vivons à l'ère du consensus bourgeois.

Sombart, opposant la mentalité aristocratique à l'esprit "bourgeois proprement dit" (c'est-à-dire dénué de la composante de l'esprit d'entreprise), note: "Les uns chantent et résonnent, les autres n'ont aucune résonnance; les uns sont resplendissants de couleurs, les autres totalement incolores. Et cette opposition s'applique non seulement aux deux tempéraments comme tels, mais aussi à chacune des manifestations de l'un et de l'autre. Les uns sont artistes (par leur prédispositions, mais non nécessairement par leur profession), les autres fonctionnaires, les uns sont faits de soie, les autres de laine". Ces traits de "bourgeoisime" ne caractérisent plus aujourd'hui une classe (car il n'y a plus de classe bourgeoise) mais la société toute entière. Nous vivons à l'ère du consensus bourgeois.

Avec un trait de génie, Werner Sombart prédit cette décadence de la bourgeoisie qui est aussi son apogée; décadence provoquée, entre autres causes, par la fin de l'esprit d'entreprise, mais également par cet esprit de "bien-être matériel" qui asservit et domestique les Cultures comme l'ont vu, après Sombart, K. Lorenz et A. Gehlen. Le génie de Sombart aura été de prévoir le phénomène en un temps où il était peu visible encore.

Le Bourgeois, livre remarquable, devenu grand classique de la sociologie contemporaine, se conclut par cet avertissement, dont les dernières lignes décrivent parfaitement une de nos principales ambitions: "Ce qui a toujours été fatal à l'esprit d'entreprise, sans lequel l'esprit capitaliste ne peut se maintenir, c'est l'enlisement dans la vie de rentier, ou l'adoption d'allures seigneuriales. Le bourgeois engraisse à mesure qu'il s'enrichit et il s'habitue à jouir de ses richesses sous la forme de rentes, en même temps qu'il s'adonne au luxe et croit de bon ton de mener une vie de gentilhomme campagnard (...).

Mais un autre danger menace encore l'esprit capitaliste de nos jours: c'est la bureaucratisation croissante de nos entreprises. Ce que le rentier garde encore de l'esprit capitaliste est supprimé par la bureaucratie. Car dans une industrie gigantesque, fondée sur l'organisation bureaucratique, sur la mécanisation non seulement du rationalisme économique, mais aussi de l'esprit d'entreprise, il ne reste que peu de place pour l'esprit capitaliste.

La question de savoir ce qui arrivera le jour où l'esprit capitaliste aura perdu le degré de tension qu'il présente aujourd'hui, ne nous intéresse pas ici. Le géant, devenu aveugle, sera peut-être condamné à traîner le char de la civilisation démocratique. Peut-être assisterons-nous aussi au crépuscule des dieux et l'or sera-t-il rejeté dans les eaux du Rhin.

"Qui saurait le dire?"

Guillaume FAYE.

(janvier-février 1979).

(1) La vie aristocratique et seigneuriale était plus orientée vers la "dépense".

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, théorie politique, politologie, sciences politiques, nouvelle droite, économie, révolution conservatrice, allemagne, weimar, années 20, années 30 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 29 janvier 2010

Nation et nationalisme, Empire et impérialisme, dévolution et grand espace

Communication de Robert Steuckers

au XXIVième Colloque du GRECE, Paris, le 24 mars 1991

Nation et nationalisme, Empire et impérialisme, dévolution et grand espace

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et camarades,

Le thème de notre colloque d'aujourd'hui est à la fois intemporel et actuel.

Actuel parce que le monde est toujours, envers et contre les espoirs des utopistes cosmopolites, un pluriversum de nations, et parce que nous replongerons tout à l'heure à pieds joints dans l'actualité internationale, marquée par le conflit, donc par la pluralité antagonistes des valeurs et des faits nationaux.

Intemporel parce que nous abordons des questions que toutes les générations, les unes après les autres, remettent inlassablement sur le tapis. En traitant de la nation et du nationalisme, de l'Empire et de l'impérialisme, nous touchons aux questions essentielles du politique, donc aux questions essentielles de l'être-homme, puisqu'Aristote déjà définissait l'homme comme un zoon politikon, comme un être ancré dans une polis, dans une cité, dans une nation. Ancrage nécessaire, ancrage incontournable mais ancrage risqué car précisément il accorde tout à la fois profondeur, sens de la durée et équilibre mais provoque aussi l'enfermement, l'auto-satisfaction, l'installation, la stérilité.

Devant le retour en Europe de l'Est et de l'Ouest d'un discours se proclamant nationaliste, il est impératif de comprendre ce double visage que peut prendre le nationalisme, de voir en lui cet avantage et ce risque, cette assurance que procure l'enracinement et ce dérapage qui le fait chavirer dans l'enfermement. Quant à la notion d'empire, elle a désigné au Moyen Age le Reich centre-européen, sorte d'agence qui apaisait les conflits entre les diverses ethnies et les multiples corps qui le composait; puis elle a désigné, sous Bonaparte, le militarisme qui tentait d'imposer partout en Europe des modèles constitutionnels marqués par l'individualisme bourgeois, qui méconnaissaient les logiques agrégatrices et communautaires des corps de métier, des «républiques villageoises» et des pays charnels; ensuite, elle a désigné l'impérialisme marchand et thalassocratique de l'Angleterre, qui visait l'exploitation de colonies par des groupes d'actionnaires, refusant le travail parce que, lecteurs de la Bible, ils voyaient en lui une malédiction divine; leur aisance, leur oisivité, ils la tiraient des spéculations boursières.

Cette confusion sémantique, qui vaut pour le terme «nation» comme pour le terme «empire», il importe que nous la dissipions. Que nous clarifions le débat. C'est notre tâche car, volontairement, nous parions pour le long terme et nous refusons de descendre directement dans l'arène politicienne qui nous force toujours aux pires compromis. Si nous ne redéfinissons pas nous-mêmes les concepts, si nous ne diffusons pas nos redéfinitions par le biais de nos stratégies éditoriales, personne ne le fera à notre place. Et la confusion qui règne aujourd'hui persistera. Elle persistera dans le chaos et de ce chaos rien de cohérent ne sortira.

Commençons par définir la nation, en nous rappelant ce qu'Aristote nous enseignait à propos du zoon politikon ancré dans sa cité. Le politique, qui est l'activité théorique surplombant toutes les autres activités de l'homme en leur conférant un sens, prend toujours et partout son envol au départ d'un lieu qui est destin. A partir de ce lieu se crée une socialité particulière, étayée par des institutions bien adaptées à ce paysage précis, forcément différentes des institutions en vigueur dans d'autres lieux. Nous avons donc affaire à une socialité institutionnalisée qui procure à sa communauté porteuse autonomie et équilibre, lui assure un fonctionnement optimal et un rayonnement maximal dans son environnement. Le rayonnement élargit l'assise de la socialité, crée le peuple, puis la nation. Mais cette nation, produit d'une évolution partie de l'ethnos originel, se diversifie à outrance au cours de l'évolution historique. En bout de course, nous avons toujours affaire à des nations à dimensions multiples, qui se déploient sur un fond historique soumis à tous les aléas du temps. Toute conception valide de la nation passe par une prise en compte de cette multidimensionalité et de ce devenir. Le peuple est donc une diversité sociologique qu'il faut organiser, notamment par le truchement de l'Etat.

L'Etat organise un peuple et le hisse au rang de nation. L'Etat est projet, plan: il est, vis-à-vis de la concrétude nation, comme l'ébauche de l'architecte par rapport au bâtiment construit, comme la forme par rapport à la matière travaillée. Ce qui implique que l'Etat n'a pas d'objet s'il n'y a pas, au préalable, la concrétude nation. Toutes les idéologies statolâtriques qui prétendent exclure, amoindrir, juguler, réduire la concrétude, la matière qu'est la nation, sont des sottises théoriques. Le peuple précède l'Etat mais sans la forme Etat, il ne devient pas nation, il n'est pas organisé et sombre rapidement dans l'inexistence historique, avant de disparaître de la scène de l'histoire. L'Etat au service de la concrétude peuple, de la populité génératrice d'institutions spécifiques, n'est pas un concept abstrait mais un concept nécessaire, un concept qui est projet et plan, un projet grâce auquel les élites du peuple affrontent les nécessités vitales. L'Etat —avec majuscule— organise la totalité du peuple comme l'état —sans majuscule— organise telle ou telle strate de la société et lui confère du sens.

Mais il est des Etats qui ne sont pas a priori au service du peuple: Dans son célèbre ouvrage sur la définition du peuple (Das eigentliche Volk, 1932), Max Hildebert Boehm nous a parlé des approches monistes du concept Etat, des approches monistes qui refusent de tenir compte de l'autonomie nécessaires des sphères sociales. Ces Etats capotent rapidement dans l'abstraction et la coercition stérile parce qu'ils refusent de se ressourcer en permanence dans la socialité populaire, dans la «populité» (= Volkheit), de se moduler sur les nécessités rencontrées par les corps sociaux. Cette forme d'Etat coupée du peuple apparaît vers la fin du Moyen Age. Elle provoque une rupture catastrophique. L'Etat se renforce et la socialité se recroqueville. L'Etat veut se hisser au-dessus du temps et de l'espace. Le projet d'Etat absolu s'accompagne d'une contestation qui ébauche des utopies, situées généralement sur des îles, elles aussi en dehors du temps et de l'espace. Dès que l'Etat s'isole de la socialité, il ne l'organise plus, il ne la met plus en forme. Il réprime des autonomies et s'appauvrit du même coup. Quand éclate la révolution, comme en France en 1789, nous n'assistons pas à un retour aux autonomies sociales dynamisantes mais à un simple changement de personnel à la direction de la machine Etat. Les parvenus remplacent les faisandés au gouvernail du bateau.

C'est à ce moment historique-là, quand la nation concrète a périclité, que nous voyons émerger le nationalisme pervers que nous dénonçons. Le discours des parvenus est nationaliste mais leur but n'est pas la sauvegarde ou la restauration de la nation et de ses autonomies nécessaires, de ses autonomies qui lui permettent de rayonner et de briller de mille feux, de ses autonomies qui ont une dynamique propre qu'aucun décret ne peut régenter sans la meurtrir dangereusement. L'objectif du pouvoir est désormais de faire triompher une idéologie qui refuse de reconnaître les limites spatio-temporelles inhérentes à tout fait de monde, donc à toute nation. Une nation est par définition limitée à un cadre précis. Vouloir agir en dehors de ce cadre est une prétention vouée à l'échec ou génératrice de chaos et d'horreurs, de guerres interminables, de guerre civile universelle. Les révolutionnaires français se sont servis de la nation française pour faire triompher les préceptes de l'idéologie des Lumières. Ce fut l'échec. Les nationaux-socialistes allemands se sont servis de la nation allemande pour faire triompher l'idéal racial nordiciste, alors que les individus de race nordique sont éparpillés sur l'ensemble de la planète et ne constituent donc pas une concrétude pratique car toute concrétude pratique, organisable, est concentrée sur un espace restreint. Les ultramontains espagnols se sont servis des peuples ibériques pour faire triompher les actions du Vatican sur la planète. Les banquiers britanniques se sont servis des énergies des peuples anglais, écossais, gallois et irlandais pour faire triompher le libre-échangisme et permettre aux boursicotiers de vivre sans travailler et sans agir concrètement en s'abstrayant de toutes les limites propres aux choses de ce monde. Les jésuites polonais ont utilisé les énergies de leur peuple pour faire triompher un messianisme qui servait les desseins de l'Eglise.

Ce dérapage de l'étatisme, puis du nationalisme qui est un étatisme au service d'une abstraction philosophique, d'une philosophade désincarnée, a conduit aux affrontements et aux horreurs de la guerre de Crimée, de la guerre de 1870, de la guerre des Boers, des guerres balkaniques et de la guerre de 1914. Résultat qui condamne les nationalismes qui n'ont pas organisé leur peuple au plein sens du terme et n'ont fait que les mobiliser pour des chimères idéologiques ou des aventures colonialistes. Inversément, cet échec des nationalismes du discours et non de l'action concrète réhabilite les idéaux nationaux qui ont choisi l'auto-centrage, qui ont choisi de peaufiner une socialité adaptée à son cadre spatio-temporel, qui ont privilégié la rentabilisation de ce cadre en refusant le recours facile au lointain qu'était le colonialisme.

Pour sortir de l'impasse où nous ont conduit les folies nationalistes bellogènes, il faut opérer à la fois un retour aux socialités spatio-temporellement déterminées et il faut penser un englobant plus vaste, un conteneur plus spacieux de socialités diverses.

Le Saint-Empire du Moyen Age a été un conteneur de ce type. En langage moderne, on peut dire qu'il a été, avant son déclin, fédératif et agrégateur, qu'il a empêché que des corps étatiques fermés ne s'installent au cœur de notre continent. La disparition de cette instance politique et sacrée à la suite de la fatale calamité des guerres de religion a provoqué le chaos en Europe, a éclaté l'œkoumène européen médiéval. Sa restauration est donc un postulat de la raison pratique. A la suite des discours nationalistes fallacieux, il faut réorganiser le système des Etats européens en évitant justement que les peuples soient mobilisés pour des projets utopiques irréalisables, qu'ils soient isolés du contexte continental pour être mieux préparés par leurs fausses élites aux affrontements avec leurs voisins. Il faut donc réorganiser le continent en ramenant les peuples à leurs justes mesures. Ce retour des limites incontournables doit s'accompagner d'une déconstruction des enfermements stato-nationaux, où les peuples ont été précisément enfermés pour y être éduqués selon les principes de telle ou telle chimère universaliste.

Le retour d'une instance comparable au Saint-Empire mais répondant aux impératifs de notre siècle est un vieux souhait. Constantin Frantz, le célèbre philosophe et politologue allemand du XIXième siècle, parlait d'une «communauté des peuples du couchant», organisée selon un fédéralisme agrégateur, reposant sur des principes diamétralement différent de ceux de la révolution française, destructrice des tissus sociaux concrets par excès de libéralisme économique et de militarisme bonapartiste.

Guillaume de Molinari, économiste français, réclamait à la fin du XIXième siècle la construction d'un «marché commun» incluant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Hollande, la Belgique, le Danemark et la Suisse. Il a soumis ses projets aux autorités françaises et à Bismarck. Lujo Brentano envisage à la même époque une union économique entre l'Autriche-Hongrie et les nouveaux Etats balkaniques. L'industriel autrichien Alexander von Peez, par un projet d'unification organique de l'Europe, entend répondre aux projets américains de construire l'Union panaméricaine, qui évincera l'Europe d'Amérique latine et amorcera un processus d'«américanisation universelle». Gustav Schmoller affirme que toute politique économique européenne sainement comprise ne peut en aucun cas s'enliser dans les aventures coloniales, qui dispersent les énergies, mais doit se replier sur sa base continentale et procéder à grande échelle à une «colonisation intérieure». Jäckh et Rohrbach théorisent enfin un projet de grande envergure: l'organisation économique de l'Europe selon un axe diagonal Mer du Nord/Golfe Persique. L'objectif de la théorie et de la pratique économiques devait être, pour ces deux économistes des vingt premières années de notre siècle, d'organiser cette ligne, partant de l'embouchure du Rhin à Rotterdam pour s'élancer, via le Main et le Danube, vers la Mer Noire et le Bosphore, puis, par chemin de fer, à travers l'Anatolie et la Syrie, la Mésopotamie et le villayat de Bassorah, aboutir au Golfe Persique. Vous le constatez, on retombe à pieds joints dans l'actualité. Mais, ce projet de Jäckh et de Rohrbach, qu'a-t-il à voir avec le thème de notre colloque? Que nous enseigne-t-il quant au nationalisme ou à l'impérialisme?

Beaucoup de choses. En élaborant leurs projets d'organisation continentale en zones germanique, balkanique et turque, les puissances centrales de 1914 réévaluaient le rôle de l'Etat agrégateur et annonçaient, par la voix du philosophe Meinecke, que l'ère des spéculations politiques racisantes était terminée et qu'il convenait désormais de faire la synthèse entre le cosmopolitisme du XVIIIième siècle et le nationalisme du XIXième siècle dans une nouvelle forme d'Etat qui serait simultanément supranationale et attentive aux ethnies qu'elle englobe. L'Entente, porteuse des idéaux progressistes de l'ère des Lumières, veut, elle, refaire la carte de l'Europe sur base des nationalités, ce qui a fait surgir, après Versailles, une «zone critique» entre les frontières linguistiques allemande et russe. Nous découvrons là la clef du problème qui nous préoccupe aujourd'hui: les puissances porteuses des idéaux des Lumières sont précisément celles qui ont encouragé l'apparition de petits Etats nationaux fermés sur eux-mêmes, agressifs et jaloux de leurs prérogatives. Universalisme et petit-nationalisme marchent la main dans la main. Pourquoi? Parce que l'entité politique impérialiste par excellence, l'Angleterre, a intérêt à fragmenter la diagonale qui s'élance de Rotterdam aux plages du Koweit. En fragmentant cette diagonale, l'Angleterre et les Etats-Unis de Wilson brisent la synergie grande-continentale européenne et ottomane de Vienne au Bosphore et de la frontière turque aux rives du Golfe Persique.

Or depuis la chute de Ceaucescu en décembre 1989, tout le cours du Danube est libre, déverrouillé. En 1992, les autorités allemandes inaugureront enfin le canal Main-Danube, permettant aux pousseurs d'emmener leurs cargaisons lourdes de Constantza, port roumain de la Mer Noire, à Rotterdam. Un oléoduc suivant le même tracé va permettre d'acheminer du pétrole irakien jusqu'au cœur industriel de la vieille Europe. Voilà les raisons géopolitiques réelles de la guerre déclenchée par Bush en janvier dernier. Car voici ce que se sont très probablement dit les stratèges des hautes sphères de Washington: «Si l'Europe est reconstituée dans son axe central Rhin-Main-Danube, elle aura très bientôt la possibilité de reprendre pied en Turquie, où la présence américaine s'avèrera de moins en moins nécessaire vu la déliquescence du bloc soviétique et les troubles qui secouent le Caucase; si l'Europe reprend pied en Turquie, elle reprendra pied en Mésopotamie. Elle organisera l'Irak laïque et bénéficiera de son pétrole. Si l'Irak s'empare du Koweit et le garde, c'est l'Europe qui finira par en tirer profit. La diagonale sera reconstituée non plus seulement de Rotterdam à Constantza mais du Bosphore à Koweit-City. La Turquie, avec l'appui européen, redeviendra avec l'Irak, pôle arabe, la gardienne du bon ordre au Proche-Orient. Les Etats-Unis, en phase de récession, seront exclus de cette synergie, qui débordera rapidement en URSS, surtout en Ukraine, pays capable de redevenir, avec un petit coup de pouce, un grenier à blé européen auto-suffisant. Alors, adieu les achats massifs de blé et de céréales aux Etats-Unis! Cette synergie débordera jusqu'en Inde et en Indonésie, marchés de 800 millions et de 120 millions d'âmes, pour aboutir en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un grand mouvement d'unification eurasienne verrait le jour, faisant du même coup déchoir les Etats-Unis, en mauvaise posture financière, au rang d'une puissance de second rang, condamnée au déclin. Les Etats-Unis ne seraient plus un pôle d'attraction pour les cerveaux du monde et on risquerait bien de voir s'effectuer une migration en sens inverse: les Asiatiques d'Amérique, qui sont les meilleurs étudiants d'Outre-Atlantique, retourneraient au Japon ou en Chine; les Euro-Américains s'en iraient faire carrière en Allemagne ou en Italie du Nord ou en Suède. Comment éviter cela? En reprenant à notre compte la vieille stratégie britannique de fragmentation de la diagonale! Et où faut-il la fragmenter à moindres frais? En Irak, pays affaibli par sa longue guerre contre l'Iran, pays détenteur de réserves pétrolières utiles à l'Europe».

La stratégie anglo-américaine de 1919, visant la fragmentation des Balkans et du Proche-Orient arabe et projetant la partition de la Turquie en plusieurs lambeaux, et la stratégie de Bush qui entend diviser l'Irak en trois républiques distinctes et antagonistes, sont rigoureusement de même essence. L'universalisme libéral-capitaliste, avatar des Lumières, instrumentalise le petit-nationalisme de fermeture pour arriver à asseoir son hégémonie.

Au seuil du XXième siècle comme au seuil du XXIième, la necessité d'élargir les horizons politiques aux dimensions continentales ont été et demeurent nécessaires. Au début de notre siècle, l'impératif d'élargissement était dicté par l'économie. Il était quantitatif. Aujourd'hui, il est encore dicté par l'économie et par les techniques de communications mais il est dicté aussi par l'écologie, par la nécessité d'un mieux-vivre. Il est donc aussi qualitatif. L'irruption au cours de la dernière décennie des coopérations interrégionales non seulement dans le cadre de la CEE mais entre des Etats appartenant à des regroupements différents ou régis par des systèmes socio-économiques antagonistes, ont signifié l'obsolescence des frontières stato-nationales actuelles. Les énergies irradiées à partir de diverses régions débordent le cadre désormais exigu des Etats-Nations. Les pays riverains de l'Adriatique et ceux qui forment, derrière la belle ville de Trieste, leur hinterland traditionnel, ont organisé de concert les synergies qu'ils suscitent. En effet, l'Italie, au nom de la structure stato-nationale née par la double action de Cavour et de Garibaldi, doit-elle renoncé aux possibles qu'avaient jadis concrétisé l'élan vénitien vers la Méditerranée orientale? La Sarre, la Lorraine et le Luxembourg coopèrent à l'échelon régional. Demain, l'axe Barcelone-Marseille-Turin-Milan fédèrera les énergies des Catalans, des Languedociens, des Provençaux, des Piémontais et des Lombards, en dépit des derniers nostalgiques qui veulent tout régenter au départ de Madrid, Paris ou Rome. Ces coopérations interrégionales sont inéluctables. Sur le plan de la politologie, Carl Schmitt nous a expliqué que le Grand Espace, la dimension continentale, allait devenir l'instance qui remplacera l'«ordre concret» établi par l'Etat depuis Philippe le Bel, Philippe II d'Espagne, François I, Richelieu ou Louis XIV. Ce remplacement est inévitable après les gigantesques mutations de l'ère techno-industrielle. Schmitt constate que l'économie a changé d'échelle et que dans le cadre de l'Etat, figure politique de la modernité, les explosions synergétiques vers la puissance ou la créativité ne sont plus possibles. Le maintien de l'Etat, de l'Etat-Nation replié sur lui-même, vidé de l'intérieur par tout un éventail de tiraillements de nature polycratique, ne permet plus une mobilisation holarchique du peuple qu'il n'administre plus que comme un appareil purement instrumental. Sa décadence et son exigüité appellent une autre dimension, non obsolète celle-là: celle du Grand Espace.

Si le Grand Espace est la seule figure viable de la post-modernité, c'est parce qu'on ne peut plus se contenter de l'horizon régional de la patrie charnelle ou de l'horizon supra-régional de l'Etat-Nation moderne. L'horizon de l'avenir est continental mais diversifié. Pour pouvoir survivre, le Grand Espace doit être innervé par plusieurs logiques de fonctionnement, pensées simultanément, et être animé par plusieurs stratégies vitales concomitantes. Cette pluralité, qui n'exclut nullement la conflictualité, l'agonalité, est précisément ce que veulent mettre en exergue les différentes écoles de la post-modernité.

Cette post-modernité du Grand Espace, animé par une pluralité de logiques de fonctionnement, condamne du même coup les monologiques du passé moderne, les monologiques de ce passatisme qu'est devenue la modernité. Mais elle condamne aussi la logique homogénéisante de l'impérialisme commercial et gangstériste des Etats-Unis et la monologique frileuse des gardiens du vieil ordre stato-national.

Pour organiser le Grand Espace, de Rotterdam à Constantza ou le long de toute la diagonale qui traverse l'Europe et le Proche-Orient de la Mer du Nord au Koweit, il faut au moins une double logique. D'abord une logique dont un volet réclame la dévolution, le recentrage des énergies populaires européennes sur des territoires plus réduits, parce que ces territoires ne seront alors plus contraints de ne dialoguer qu'avec une seule capitale mais auront la possibilité de multiplier leurs relations interrégionales. Ensuite une logique qui vise l'addition maximale d'énergies en Europe, sur le pourtour de la Méditerranée et au Proche-Orient.

L'adhésion à la nation, en tant qu'ethnie, demeure possible. Le dépassement de cet horizon restreint aussi, dans des limites élargies, celles du Grand Espace. L'ennemi est désigné: il a deux visages selon les circonstances; il est tantôt universaliste/mondialiste, tantôt petit-nationaliste. Il est toujours l'ennemi de l'instance que Carl Schmitt appelait de ses vœux.

Que faire? Eh bien, il faut 1) Encourager les logiques de dévolution au sein des Etats-Nations; 2) Accepter la pluralité des modes d'organisation sociale en Europe et refuser la mise au pas généralisée que veut nous imposer l'Europe de 1993; 3) Recomposer la diagonale brisée par les Américains; 4) Organiser nos sociétés de façons à ce que nos énergies et nos capitaux soient toujours auto-centrés, à quelqu'échelon du territoire que ce soit; 5) Poursuivre la lutte sur le terrain métapolitique en s'attaquant aux logiques de la désincarnation, avatars de l'idéologie des Lumières.

Pour conclure, je lance mon appel traditionnel aux cerveaux hardis et audacieux, à ceux qui se sentent capables de s'arracher aux torpeurs de la soft-idéologie, aux séductions des pensées abstraites qui méconnaissent limites et enracinements. A tous ceux-là, notre mouvement de pensée ne demande qu'une chose: travailler à la diffusion de toutes les idées qui transgressent les enfermements intellectuels, le prêt-à-penser.

Je vous remercie.

Robert Steuckers.

00:05 Publié dans Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, synergies européennes, histoire, europe, nationalisme, empire, impérialisme, théorie politique, politologie, sciences politiques, fédéralisme, saint empire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 28 janvier 2010

G. Faye: L'Essai sur la violence de M. Maffesoli

Archives « Guillaume Faye » - 1985

Archives « Guillaume Faye » - 1985

Guillaume FAYE:

L’ “Essai sur la violence” de Michel Maffesoli

Michel Maffesoli n’aime pas le “devoir-être”; la sociologie qu’il a fondée, orientée vers l’analyse de la “socialité” quotidienne et imprégnée de paganisme dionysiaque, échappe autant à l’énoncé de solutions historiques et politiques pour notre temps qu’à l’alignement sur les prêts-à-penser idéologiques. “Laissant à d’autres le soin d’être utiles, note-t-il dans la préface de la deuxième édition de ses “Essais sur la violence”, il me semble possible d’envisager les problèmes sociaux sous l’angle métaphorique (…). On est loin de ce qu’il est convenu d’appeler la demande sociale ou autres fariboles de la même eau. C’est de l’esthétisme. Peut-être faut-il en accepter le risque”. Cet esthétisme donne lieu en tous cas à un travail très complet et fort sérieux: la réédition des “essais sur la violence”, publiés en 1978 dans un ouvrage maintenant épuisé (« La violence fondatrice », Ed. du Champs Urbain, Paris, avec une préface de Julien Freund) offre à la réflexion l’une des meilleurs approches sur le statut et la fonction sociale de « cette mystérieuse violence » qui est, dit l’auteur, « peut-être préférable à l’ennui mortifère d’une vie sociale aseptisée ».

Prenant le contre-pied de l’humanisme chrétien qui, comme la plupart des idéologies contemporaines qu’il a innervées, considère la violence —sociale ou politique— comme une anomalie anthropologique. Maffesoli, dans la lignée de Max Weber et de Carl Schmitt, voit dans la violence, la lutte et l’hostilité, « les moteurs principaux du dynamisme des sociétés » (p. 13). A une société « monothéiste » qui prétendrait éliminer toute violence pour uniformiser les valeurs, Maffesoli voit dans la reconnaissance de la violence comme trame du social, la marque d’un esprit polythéiste et antitotalitaire. Analysant la « dynamique » de la violence, son « invariance », son caractère « dionysiaque » et expliquant comment une violence ritualisée et intégrée par la société civile —par le peuple— peut constituer un moyen de défense de la communauté organique contre les impératifs et les normes (autrement violents) de l’Etat égalitaire. Maffesoli met en lumière l’ « ambivalence » de la violence : elle est à la fois structurante —si elle s’avère ritualisée et organique— et déstructurante —si elle s’éprouve comme délinquance chaotique dans une société policée et sécurisée—, libératrice et totalitaire, créatrice et destructrice à l’image du Scorpion, le signe zodiacal de Maffesoli lui-même !

S’appuyant parfois sur les travaux des éthologistes, Maffesoli qui échappe —chose rare aujourd’hui— aux angélismes et aux utopies du siècle, souligne le caractère fondateur de la violence dans la dynamique des rapports sociaux, qu’ils soient institutionnels ou privés, exceptionnels (le « débridement passionnel orgiastique ») ou ressortissant de la banalité de la vie de tous les jours.

Mais, quoiqu’il prétende ne pas toucher à l’idéologie politique, Maffesoli donne tout de même en cette matière une importante leçon. En refusant de légitimer ou de ritualiser la violence, en s’en arrogeant aussi le monopole sous une forme « rationnelle » et « neutre », l’Etat égalitaire moderne fonde paradoxalement « la violence totalitaire, l’abstraction du pouvoir par rapport à la socialité », comme la définit Maffesoli, qui ajoute : « ce qui se dessine (…), c’est que la maîtrise de cette menace organisée, en étant déliée d’un enracinement social, devienne le lot d’un Big Brother anonyme, contrôleur et constructeur de la réalité » (p. 17). Dès lors que la violence est « décommunalisée », abstraitement et légalement détenue par une technocratie et qu’elle n’est plus légitime au sein de la société civile qui savait la ritualiser, dès lors donc que la société est sécurisée par l’Etat, on assiste paradoxalement à l’émergence de la violence irrationnelle, « terrifiante et angoissante », celle de l’insécurité d’aujourd’hui : « La mise en spectacle rituelle de la violence permettrait que celle-ci fût en quelque sorte extériorisée. Sa monopolisation, son devenir rationnel tend au contraire à l’intérioriser » (p. 18).

Mais, quoiqu’il prétende ne pas toucher à l’idéologie politique, Maffesoli donne tout de même en cette matière une importante leçon. En refusant de légitimer ou de ritualiser la violence, en s’en arrogeant aussi le monopole sous une forme « rationnelle » et « neutre », l’Etat égalitaire moderne fonde paradoxalement « la violence totalitaire, l’abstraction du pouvoir par rapport à la socialité », comme la définit Maffesoli, qui ajoute : « ce qui se dessine (…), c’est que la maîtrise de cette menace organisée, en étant déliée d’un enracinement social, devienne le lot d’un Big Brother anonyme, contrôleur et constructeur de la réalité » (p. 17). Dès lors que la violence est « décommunalisée », abstraitement et légalement détenue par une technocratie et qu’elle n’est plus légitime au sein de la société civile qui savait la ritualiser, dès lors donc que la société est sécurisée par l’Etat, on assiste paradoxalement à l’émergence de la violence irrationnelle, « terrifiante et angoissante », celle de l’insécurité d’aujourd’hui : « La mise en spectacle rituelle de la violence permettrait que celle-ci fût en quelque sorte extériorisée. Sa monopolisation, son devenir rationnel tend au contraire à l’intérioriser » (p. 18).

Guillaume FAYE.

(recension parue dans « Panorama des idées actuelles », mars 1985 ; cette revue des livres et des idées était dirigée par le grand indianiste français Jean Varenne, disparu prématurément en 1997 ; avec l’aimable autorisation de l’auteur).

Michel MAFFESOLI, Essai sur la violence banale et fondatrice, Librairie des Méridiens, paris, 1984, 174 pages.

00:15 Publié dans Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, violence, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Carlo Gambescia - Metapolitica e potere

Carlo Gambescia. Metapolitica e potere

Intervista Carlo Gambescia - Ex: http://www.mirorenzaglia.org/

È di pochi giorni fa la pubblicazione del suo nuovo volume, Metapolitica. L’altro sguardo sul potere (Il Foglio Letterario Edizioni, 2009) e suo un sito web ben articolato”Carlogambesciametapolitica“ (incipit: “Senza ‘metapolitica’ si finisce sempre per fare cattiva ‘politica’ “). Lui viene definito «studioso di sociologia, propugnatore di un approccio basato sulla “metapolitica”, ovvero capace di andare al di là della dicotomie destra-sinistra e del giudizio politico, affrontando i fatti sociali attraverso una modalità esente da strumentalizzazioni ed etichettature. Il [suo] blog si propone di offrire qualche elemento di riflessione “metapolitica”, cercando di ricondurre il “particolare” (quel che accade) all’ “universale” (le costanti sociali)». Ed ancora: «La metapolitica non è una disciplina accademica. Senza ombra di dubbio il suo campo di studio rinvia alla filosofia politica. Tuttavia di rado se ne parla in enciclopedie e manuali di storia del pensiero politico. Probabilmente perché su di essa pesa tuttora l’accusa di pericoloso dilettantismo romantico dalle tentacolari propaggini totalitarie. Il che per certi versi è vero. Ma è soltanto una parte della storia. Ed è ciò che si propone di mostrare Carlo Gambescia. Per il quale la metapolitica, come altro sguardo sul potere, può rappresentare, oggigiorno, la classica boccata di aria fresca e pulita: un’analisi razionale di quel che viene “dopo” e “oltre” la politica, imperniata sulle scienze sociali e non sull’astratta ricerca dell’ “Ottimo Stato” o sulla sua abolizione rivoluzionaria». “Dove va la politica?” (Edizioni Settimo Sigillo, 2008) è il suo volume-risposta appassionante ed incalzante al disfacimento dell’appunto politica nel puzzle dell’essere degli stati che non sa più né ragionare né avere preciso potere decisionale. Una crisi di valori che rischia un irrimediabile punto di non ritorno. Contattato per un’intervista, il nostro si è subito reso disponibile a confrontarsi sulle pagine de Il Fondo con tematiche e realtà sociopolitiche spesso scomode ai più. Lo ringraziamo per questa sua squisita presenza pensando sempre alle parole di Ezra Pound «Non puoi fare una buona economia con una cattiva etica».

Di Carlo Gambescia [nella foto] si dice (fonte: archivio900.it): ‘Italia, Sociologo, ha scritto diversi libri. Collabora a un discreto numero di riviste italiane e non. Critico di quella che definisce la «vulgata sviluppista e utilitarista, che ci presenta questo come “il migliore dei mondi possibili”», politicamente trasversale, è sostanzialmente un osservatore, un libero studioso e ricercatore’. Praticamente scomodo a “sinistra” (viene considerato un fascista) ed a “destra ed oltre” (viene considerato un antifascista), Lei non è fascista né tradizionalista. Insomma chi è?

Sono un libertario. Nel senso che se lei all’improvviso mi imponesse di scegliere tra il massimo della libertà senza alcun ordine e il massimo dell’ordine senza alcuna libertà, sceglierei, senza esitare, la libertà senza ordine. O se vuole sconfinante nel disordine. Ma non è tutto. E qui viene il bello, anzi il brutto. Perché, come sociologo, ritengo sia irrealistico parlare di libertà assoluta: l’uomo vive “in società”; agisce in un mondo che in buona parte non ha creato, fatto di istituzioni, se vuole, valori, idee, norme, “solidificati” in comportamenti strutturati; istituzioni che l’uomo trova quando nasce, e che continueranno a esistere dopo la sua morte. Certo, assumendo significati storici diversi. Ma il punto è che, pur mutando il contenuto storico, come ogni buon sociologo sa, la forma-istituzione permane, limitando oggettivamente, nei fatti, la libertà dell’uomo. Pertanto, dentro di me si scontrano due figure: l’uomo che aspira al massimo di libertà e il sociologo che frena… E non è un bel vivere.