Face au messianisme conquérant d’une démocratie placée sous le joug d’un empire planétaire de la « liberté » et de la « justice », l’Europe asservie oppose depuis bientôt trois quarts de siècle un repli stratégique illusoire. Triste camp retranché, en vérité, qu’une apologie désespérée des simples « cultures », piteuse retraite dans la multiplicité et la diversité des folklores censés opposer la barrière infranchissable des régions à l’expansion apostolique et vassalisatrice d’un empire victorieux ! Toutes les civilisations vaincues recourent au stratagème d’un panégyrique éploré et stérile de leur passé glorieux. On croit repousser les Tamerlan de l’histoire à seulement cultiver des fleurs de grand prix, on croit terrasser les barbares à les enivrer de parfums qu’ignorent leurs narines. Les trésors pillés du musée de Bagdad fleurent bon dans les foires et sur les marchés du Nouveau Monde. L’Occident oubliera-t-il que la seule civilisation insubmersible est née à Athènes ?

Elle n’avait pas de joyaux somptueux à étaler aux regards ; son seul glaive était celui de la raison. Alors, les premières victoires des argumentations rigoureuses ont couronné les enchaînements de la dialectique, alors le diadème de la logique est devenu pour toujours le casque et la tiare de la civilisation mondiale. La pensée rationnelle de demain triomphera-t-elle des cultures décérébrées de notre temps?

Les premiers architectes du discours raisonné avaient compris que la démocratie serait philosophique ou ne serait pas. Les théocraties ne pensent pas – leurs dieux savent tout – tandis que le pouvoir des masses populaires combat un ennemi plus difficile à vaincre que les idoles – l’opinion publique. Du moins les prêtres disposaient-ils d’un noyau dur de l’entendement politique dont ils avaient reçu l’armure en héritage et dont les ancêtres avaient fait étinceler les cuirasses, tandis que la démocratie guerroie avec le chaos cérébral du plus grand nombre, ce qui la condamne à demeurer à jamais minoritaire et désarmée sur l’agora.

Parmi les capitulations cérébrales des civilisations qu’entraîne leur chute dans la servitude politique, la première est celle de la laïcité française, qui a renoncé au scalpel de la pensée critique et qui donnera demain à une France en voie de décérébration une place de choix au musée des « arts premiers » du quai Branly.

C’est au cœur de ce naufrage de la raison que je me suis demandé si l’Europe vassalisée par la » doxa » du clergé des modernes quittera l’horticulture culturelle dans laquelle elle s’est peureusement réfugiée. J’ai donc imaginé un dialogue serré entre la laïcité au bistouri d’un apprenti-philosophe et celle d’un républicain culturaliste, afin de tenter d’illustrer la tragédie du dépérissement de l’encéphale de la France.

1- La laïcité et les croyances religieuses

Le fantassin de la laïcité nationale: Voyez-vous, Monsieur, la ruine de la République de l’intelligence tient à l’asthénie politique de la laïcité. Comment voulez-vous fonder l’unité morale et intellectuelle d’un pays dont le culte de la raison avait pourtant bâti les premiers autels, comment voulez-vous convertir aux droits et aux pouvoirs de la méthode le peuple des logiciens de 1789 si nous renonçons à former les générations montantes à l’école d’un discours raisonné? Hélas, notre pauvre éducation nationale n’initie plus les enfants aux principes qui guidaient la droiture de l’intelligence française – elle se contente de charger leur mémoire de savoirs tout bêtement exacts.

Le philosophe : Fort bien, Monsieur, mais comment définissez-vous la laïcité?

Le fantassin : La laïcité, c’est la tolérance à l’égard de toutes les religions de la terre, la laïcité, c’est le respect que professe notre civilisation à l’égard de toutes les croyances sacrées qui rendent désormais le monde aussi providentiellement divers que du temps du polythéisme, la laïcité c’est la substitution de la bénédiction républicaine à la bénédiction apostolique. Tous les catéchismes et tous les mythes sacrés en bénéficieront dorénavant – et, dans le même temps, quel élan unanime du genre humain vers la compréhension rationnelle du monde si la laïcité, c’est également et tout à la suite la proclamation sans ambages de la séparation radicale des catéchèses ecclésiales et des Etats rationnels!

Le philosophe : Je crains de rencontrer la résistance d’une première casemate fortifiée sur le chemin de l’œcuménisme que suivra votre raison en promenade; car je doute de la cohérence cérébrale d’une laïcité que vous placez maintenant sur la même route fleurie que la théologie prospère des Eglises. Qu’est-ce que votre tolérance équitablement partagée entre les droits de la logique d’Euclide et celle de la Révélation? Par quel raisonnement d’une rigueur exemplaire, je l’espère, fondez-vous le rayonnement de la France rationnelle dans le monde sur un postulat philosophique contradictoire par nature et par définition? Car vous nous présentez les attraits d’une tolérance complaisante aux dieux dont un long usage de leurs bénédictions a certifié la pédagogie. Mais leurs doctrines se trouvent en guerre les unes avec les autres. Comment votre tolérance se présentera-t-elle, dans le même temps, en porte-parole assermenté de la vigueur et de la cohérence de la pensée républicaine? La logique universelle dont la raison véritable est armée déploiera-t-elle par centaines les banderoles d’une légitimation générale des usages et des traditions les plus absurdes?

Le fantassin : Tout Etat responsable se fonde sur une raison responsable. Comment défendez-vous une laïcité politiquement irresponsable et, par conséquent, incivique?

Le philosophe : Fort bien: vous avouez que votre tolérance n’est pas philosophique pour un sou, mais seulement politique en diable; vous avouez que les démocraties l’ont adoptée pour le seul motif qu’elles l’ont jugée payante, donc de nature à défendre l’ordre public à peu de frais. Mais alors, comment annoncerez-vous tout à trac aux croyants les plus convaincus, donc aux citoyens persuadés de la pertinence de leur orthodoxie religieuse , que la République consent non point à valider franchement, mais seulement à « tolérer » hypocritement leur erreur et qu’elle met beaucoup d’habileté politique à plaquer le masque de la charité sur le visage d’une France devenue tartufique des pieds à la tête?

Si vous avez affaire à des cervelles pour lesquelles deux et deux font cinq, pourquoi renoncez-vous si vite à réfuter leur aberration? Tout simplement, parce que vous savez bien que les croyances religieuses sont tenaces et même indéracinables, de sorte que vous vous dites qu’il appartient à tout Etat de sens rassis de les accepter du bout des lèvres, donc de renoncer à faire régner de force les théorèmes des géomètres de la condition humaine dans les têtes rebelles à en écouter les prémisses et les conclusions. Mais c’est assurer seulement la paix civile que d’édicter l’interdiction pure et simple de débattre sérieusement de la nature des dieux. En politique, ce n’est pas la logique, mais seulement la politique qui dit ce qui est rationnel et ce qui ne l’est pas. Votre tolérance est donc feinte et contrefaite du seul fait qu’elle n’est pas honnêtement légitimable dans l’ordre des sciences et des savoirs reconnus, votre laïcité décérébrée n’est rien de plus que la forme du machiavélisme que l’éducation nationale des démocraties a lovée au cœur d’une Liberté rendue secrètement acéphale, mais fière de la vacuité cérébrale de son civisme.

2 – La laïcité et la logique

Le fantassin : Ne savez-vous pas que la séparation de l’Eglise et de l’Etat commence sur les bancs de l’école et qu’elle repose entièrement sur l’enseignement, dès le plus jeune âge, des droits de la raison, donc sur l’initiation des enfants aux pouvoirs de l’argumentation logique? Comment la France de notre génération déverserait-elle les principes d’une logique cacochyme dans les têtes innocente de la génération suivante?

Le philosophe : Dans ce cas, dites-moi, je vous prie, comment vous édifiez sans le dire et en catimini une République que vous avez amputée en coulisses de l’esprit de logique de la France, dites-moi, je vous prie, ce qu’il en est d’une nation que vous ne prétendez laïque que pour rire? Quel sens faut-il donner à votre refus masqué, mais catégorique d’exercer pleinement les droits de la pensée rationnelle? L’autorité régalienne qu’exerce votre laïcité retorse et contrefaite, vous en déguisez non moins pieusement la doctrine que l’Eglise fait monter le pain de sa dogmatique dans le four de sa sainteté. Mais qu’est-ce qu’un Etat tellement illogique qu’il renoncera non moins fermement qu’une tyrannie cauteleuse ou une théologie impérieuse à convaincre l’adversaire par des démonstrations serrées et conduites en bon ordre? Que vous placiez l’autorité de votre despotisme sur un trône terrestre ou céleste, ce sera toujours à un maître que vous obéirez. Croyez-vous vraiment que la France laïque pourra s’offrir longtemps le luxe de jeter la pensée logique par-dessus bord, croyez-vous vraiment que la République fera de l’irrationnel le levain de sa foi aussi aisément que l’Eglise reçoit la manne de la Révélation dans ses ciboires?

Le fantassin : L’arbitraire s’accompagne toujours d’une oppression. Je ne vois pas de quelle oppression les croyants auraient à se plaindre au sein de notre République. Ce sont la Monarchie de Juillet, la Restauration et le second Empire qui ont mis en place une dictature catéchétique, si j’en crois une éducation nationale qui me l’a enseigné sur les bancs de l’école laïque.

Le philosophe : Imaginez un instant une France dans laquelle la religion catholique, apostolique et romaine aurait retrouvé dans leur plénitude, primo, l’exercice de la puissance publique, secundo, l’autorité du clergé sur la société civile, tertio, les moyens de la hiérarchie sacerdotale de régner sur les esprits dont elle disposait sous la monarchie; puis, imaginez que cet Etat armé de nouveau et jusqu’aux dents des droits de son ciel, que cet Etat, dis-je, daigne vous accorder une grâce particulière, celle de vous damner de votre propre chef; imaginez, de surcroît, que ce sceptre d’une fausse liberté soit censé vous élever au rang d’élu d’un Dieu résigné – celui que le progrès continu des savoirs rationnels dans le siècle contraindrait, de son propre aveu, à vous décorer des insignes de son propre accommodement aux prétentions effrontées du profane. Dans ce cas, ne s’agirait-il pas exclusivement, pour les représentants assermentés de leurs dogmes aux abois, de sauvegarder bon gré mal gré les apparences d’un ordre public et d’une unité théologiques de la nation, alors que celle-ci serait censée avoir chu dans les affres du temporel et se trouverait livrée aux tortures de la damnation aux yeux du Saint Siège? Que diriez-vous de tant de bienveillance et de bénignité apparente d’une Eglise de ce genre à votre égard, de tant de clémence et de condescendance du Vatican pour votre hérésie, de tant de mépris de Rome sous l’affichage benoît de sa charité?

Et maintenant, prenez la situation inverse, celle d’une République devenue maîtresse des lieux. Ne sera-t-elle pas contrefaite à son tour, une laïcité frappée de l’interdiction doctrinale de réfuter le péché d’ignorance et de sottise dans les écoles publiques, ne sera-t-elle pas hypocrite, elle aussi, une raison républicaine dont le refus de raisonner se parera d’une sagesse politique souveraine ? Mais croyez-moi, les fidèles ne sont pas dupes des gages de votre fausse bonté. Ils préfèreraient que vous tiriez le fer que d’assister au spectacle de vos dérobades sous l’apprêt de vos bénédictions laicisées.

3 – La laïcité respectueuse

Le fantassin : Je ne vois pas comment la laïcité respecterait les croyances religieuses de bonne foi si elle leur infligeait l’humiliation de les réfuter sur le pré. Les bons républicains n’ont pas d’autre choix que de laisser l’ épée au fourreau.

Le philosophe : Dans ce cas, je vois se dessiner à l’horizon une difficulté morale de plus forte taille encore que la difficulté cérébrale, celle de la définition du respect. Est-ce respecter les peuplades primitives de s’incliner bien bas devant leurs grigris? Est-ce respecter un interlocuteur que de demeurer bouche cousue devant lui, mais de n’en penser pas moins? Est-ce respecter un ignorant que de juger inguérissable sa sottise? Voyez le coup de force inavoué que vous cachez sous les dehors trompeurs de votre respect: vous laissez l’illettré croupir dans son trou, mais vous tranchez les armes à la main de l’étendue des pouvoirs intellectuels et politiques que vous concédez à son idole. Ce sera à votre seule initiative que le totem se verra signifier votre interdiction pure et simple de se mêler de politique au sein de la République. Vous réduisez les apanages de l’amulette du ciel au droit que vous lui accordez de dresser l’oreille aux prières de ses adorateurs; mais ces derniers, vous les parquez dans leurs demeures ou leurs temples et vous ratatinez les prérogatives de leur culte au point de leur interdire de jamais se manifester au grand jour et sur la voie publique. Mais, dans le même temps, vous renoncez prudemment à convaincre les croyants de l’inanité de leur théologie.

Le fantassin : La République ne réfute les dieux que dans la mesure où la nécessité s’en impose aux démocraties rationnelles. Les juifs ont réfuté les idoles des païens, non point jusqu’à les proclamer inexistantes, mais seulement en tant qu’impuissantes, donc inutiles, puisque non profitables à leur politique; les chrétiens sont allés un peu plus loin – les dieux trop anthropomorphes à leurs yeux étaient ridicules et ne pouvaient exister. Mais leurs connaissances psychologiques des dieux rentables n’allait pas jusqu’à psychanalyser la politique de l’idole panoptique qu’ils s’étaient donnée. Pourquoi voulez-vous que la République réfute une divinité autrefois omnipotente et omnisciente, mais qui n’est plus enseignée ni dans les écoles publiques, ni dans les écoles confessionnelles, puisque les manuels scolaires ont été déniaisés dans les deux institutions et que tous les enseignants reconnus sont désormais habilités par des diplômes laïcs?

Le philosophe : Que voilà un beau prétexte pour mettre un terme à la conquête de la connaissance scientifique du genre simiohumain! A ce compte, nous ne saurons jamais ni pourquoi les ancêtres ont cru en leurs faux dieux pendant trois millénaires, alors qu’ils excellaient déjà dans les arts et les sciences, ni pourquoi nous croyons encore en trois fantômes qui trépasseraient aussitôt dans l’ordre politique si nous leur retirions leurs fourches du diable et leurs marmites infernales – ce dont les Eglises se gardent bien.

Quelle est la solidité de votre prétendue science de tous les dieux ou d’un seul si elle vous interdit encore de vous mêler résolument de leurs affaires dans la cité et de leur fermer le caquet? Elle est infirme, votre anthropologie critique si elle vous autorise à ne condamner les idoles que superficiellement, donc sans oser les citer à comparaître devant votre tribunal, faute, me semble-t-il, de vous trouver en mesure de rédiger l’acte d’accusation qui répondrait à la question de savoir pourquoi l’encéphale des évadés de la zoologie sécrète des dieux ; elle est manchote, votre science du simianthrope si elle n’ose prêter une oreille même distraite au Céleste enraciné au plus secret de l’inconscient du singe vocalisé. Mais si votre judicature n’est pas suffisamment légitimée à vos propres yeux, comment pouvez-vous prétendre respecter un ciel auquel vous interdisez pourtant d’autorité de mettre le nez dans les affaires de votre République? Pourquoi ne daignez-vous pas réduire sa folie a quia ? Les chrétiens ont osé ridiculiser les autels des païens et anéantir leurs simulacres sacrés. Pourquoi reculez-vous devant la superbe des trois dieux uniques qui vous font délirer, alors qu’ils ne se chamaillent qu’avec les atouts que vous leur avez mis entre les mains? Comment se fait-il que vous les saluiez d’un hochement de tête et que vous poursuiviez votre chemin en détournant les yeux? Craignez-vous d’en apprendre davantage sur l’homme et sur la politique qu’à réfuter Neptune ou Apollon?

Et puis, votre laïcité au petit pied a-t-elle seulement des titres à se proclamer citoyenne si vous vous contentez de remplacer les fausses allégations de Jupiter par la prosternation des Français et de leur Ministère de l’éducation nationale devant le mutisme apeuré de l’intelligence de la France? Qu’avez-vous fait du cerveau de la nation depuis 1905? Puisque nous savons, nous, que l’idole à trois têtes devant laquelle notre espèce continue de s’agenouiller n’a d’autre domicile que les boîtes osseuses en folie des déments qui les adorent, l’honnêteté qui inspire l’esprit de logique de la République exige pour le moins que nous consentions à les extraire des cervelles et à en exposer les effigies sur les places publiques.

4 – La République aux cent têtes

Le fantassin : Si Périclès avait ordonné la séparation de l’Eglise et de l’Etat, il lui aurait bien fallu sauver les apparences de la foi à Athènes; et comment les aurait-il sauvées sans imposer le silence, du moins en public, aux prêtres de Zeus, d’Athéna, de Mars et de Poséidon ? Allez-vous redonner à l’Eglise de France le droit de haranguer et même d’ameuter les citoyens dans la rue ? Nous avons mis deux siècles à seulement limiter quelque peu le pouvoir immense dont disposait l’Eglise sous la monarchie et qui lui permettait d’égarer le faible entendement des foules de l’époque ; et maintenant vous prétendez tout subitement redonner au clergé gallican le droit de tromper les sots, et cela sous le prétexte, absurde par définition, selon lequel le droit naturel des dévots devenus républicains serait de nous faire entendre leurs arguties avec la même docilité pieuse qu’ils doivent, eux, à leur ignorance et à leur naïveté ! Mais vous savez bien que si vous mettez face à face un savant et un ignorant et si vous demandez au public de les départager, ce sera toujours le plus bavard et le plus malin qui se verra couronné des lauriers du vainqueur. Si l’astrologie était enseignée dans nos écoles, la moitié des Français croiraient à l’astrologie. Comment pouvez-vous redonner tous leurs droits aux idoles, et cela au nom même de la laïcité?

Le philosophe : Tiens, tiens, vous voilà tout allumé d’une saine indignation philosophique , vous voilà monté sur le pont d’une raison plus logicienne! Mais vous éludez encore la vraie question, qui n’est pas de combattre sur le front des droits de l’ignorance et de la sottise, mais de préciser ce qu’il en coûtera à la raison incohérente du XXIe siècle que vous nous préparez, vous qui videz la laïcité du contenu qui la définit, vous qui la rendrez si fièrement irrationnelle à son tour qu’elle vous reconduira tout droit à la même capitulation de la pensée logique que la théologie du Moyen Age. Savez-vous que, plus d’un siècle après la séparation de l’Eglise et de l’Etat, un tiers des Français croit encore dur comme fer en l’existence du paradis et de l’enfer? Vous estimez qu’il n’est pas digne d’une République de la raison de perdre son temps à réfuter des totems. Mais savez-vous que les concepts se totémisent à leur tour et qu’on ne devient un spéléologues des profondeurs de l’inconscient de la « raison » elle-même que si l’on a appris à observer les idoles verbifiques qui trônent dans les têtes?

Le fantassin : Sachez , Monsieur le philosophe, que la République ne viole pas les consciences, sachez que la démocratie compte sur les progrès constants de la raison dans le monde, même si ces progrès doivent se révéler d’une lenteur désespérante, sachez que la France refuse tout net de fonder les droits de la pensée rationnelle sur le recours à la force.

Le philosophe : Mais, mon bon Monsieur, qui vous parle de faire appel à la force des baïonnettes ? Votre laïcité faussement revêtue des apanages d’une République d’avant-garde, mais engagée sur le front de bataille de la raison totémisée du monde actuel, votre laïcité, dis-je, refuse avec persévérance d’honorer les droits attachés depuis Voltaire à l’exercice de la pensée critique; et votre refus de décrypter la totémisation rampante de la raison des modernes et d’en connaître la généalogie suffira grandement à fonder votre espèce de liberté intellectuelle sur un obscurantisme condamné à ignorer les ressorts anthropologiques de vos idéalités sacralisées. Vous avez beau jeu de vous faire une gloire de garder vos gendarmes dans leurs casernes si votre pacification cérébrale de la France repose sur votre censure des conquêtes de la postérité du siècle des Lumières. Je vois les mâchoires discrètement sacerdotalisées de votre République verbifique dévorer à belles dents les « hérésies » de la raison combattante de demain.

Qu’en est-il de la raison de la France rousseauiste dont vous bénissez encore les ciboires et les cierges ? Vous êtes les nouveaux naturistes ; c’est pourquoi vous croyez n’avoir pas à vous mettre sur la piste de la divinité même fatiguée de votre temps. Vous ne refusez que les théologiens qui ont minutieusement recensé les traits de leur idole à l’école de deux millénaires de leur doctrine. Vous avez seulement dépassé les théoriciens du ciel qui vous dessinaient les contours abrupts ou amollis de leur roi dans les nues et sur la terre. Ceux-là, pourquoi se tueraient-ils à faire semblant d’apprendre les secrets d’une idole dont ils prétendent connaître les arcanes en long et en large et depuis tant de siècles? Mais vous, pourquoi n’avez-vous pas connaissance des rouages du dieu Liberté qui rôde dans les couloirs de votre République et qui fait fumer vos sacrifices sur les autels du langage devant lesquels votre démocratie ensanglantée se prosterne?

5 – La quête de la raison

Le fantassin : Où voulez-vous en venir?

Le philosophe : Vous le savez bien : si la République se prélassait dans les aîtres d’ une raison accomplie, donc arrivée à bon port, croyez-vous que la France demeurerait un Etat intellectuellement vivant? La pensée suit son chemin de croix. Il lui est interdit de prendre place sur le bateau ivre que sa rivale, la théologie, croit conduire d’une main sûre. Jamais le paradis de la vérité rationnelle ne rivalisera à armes égales avec celui d’une mythologie exercée, elle, à s’enfermer de génération en génération et de siècle en siècle dans des fortins inattaquables. Mais s’il appartient à la République de la raison de poursuivre inlassablement son voyage, comment fonderiez-vous l’ordre public sur une forme nouvelle de la paresse d’esprit, celle que vous avez baptisée la tolérance au pays d’Alice? Sous le masque de votre tolérance, j’y reviens, je vois un refus sacerdotal de faire progresser la connaissance des secrets redoutables du genre humain, je vois l’orgueil et la peur à travers les trous du manteau de votre parcelle de raison.

Le fantassin : J’ai foi en l’avenir de la science, Monsieur, j’ai foi en l’élan naturel que la révolution française a donné à l’intelligence dans le monde entier. Comment ne vaincrait-elle pas un adversaire tapi derrière les murailles fissurées de ses dogmes? Comment ne terrasserait-elle pas les régiments de la peur à l’école des légions aguerries d’une logique dont rien ne saurait arrêter la marche?

Le philosophe : Que voilà un beau stratège! J’ai déjà dit que les religions n’ont pas à fortifier sans relâche leurs châteaux forts, puisqu’elles ont disqualifié d’avance et à jamais les armes présentes et futures de leurs agresseurs. Est-il une stratégie plus assurée de l’emporter à tous coups que de n’avoir en rien à réfuter des arguments? Mais voyez comme nous sommes à la peine: si nous n’allons pas défier l’ennemi dans ses retranchements, si nous n’ouvrons pas une brèche dans ses rangs, si nous suspendons un seul instant nos assauts sur un champ de bataille qui nous est étranger, si nous n’observons pas la rouille qui menace sans cesse nos propres armes, si nous ne fortifions pas sans relâche nos propres campements à l’école des dangers de la pensée vivante, donc faillible, nous tomberons dans la même léthargie cérébrale qui, depuis l’âge des premiers singes raisonneurs, donne à la foi la citadelle inviolable de sa somnolence pour trésor. Ce ne sont pas des légions sous les armes que nous combattons, c’est le sommeil du genre humain. Croyez-moi, cet ennemi-là dispose de ressources dont vous mesurez mal l’étendue. Si vous n’y prenez garde, une laïcité à l’usage de Paul et Virginie et que vous croyez encore habile à naviguer entre les récifs périra beaucoup plus rapidement que la paresse d’esprit des croyances dont les Bernardin de Saint Pierre de la démocratie auront renoncé à combattre les ténèbres, parce qu’il est dans la nature d’une raison bucolique de périr corps et biens dans la stagnation, tandis que les religions prospèrent à servir de havres tranquilles à une humanité avide de s’engourdir.

Le fantassin : Monsieur, ne pensez-vous pas que votre philosophie d’une laïcité périlleuse et sans cesse au combat conduira l’humanité tout entière à l’anarchie? « De l’audace, encore de l’audace et toujours de l’audace », disait Danton. Mais quels Etats et quelles sociétés peuvent-ils se condamner à faire progresser sans fin leur apostolat? Ne vaut-il pas mieux administrer prudemment la boîte osseuse de la France et des Français, quitte à la laisser faire escale dans une rade trop tranquille, s’il est mortel de la livrer précipitamment aux risques de la navigation en haute mer? Car enfin, si la République socratique que vous appelez de vos vœux était vouée à approfondir sans relâche la connaissance la plus angoissante des secrets du genre humain et si la science de notre évolution en panne se révélait de plus en plus mortelle pour la cité, n’en viendrions-nous pas à nous demander pourquoi il existe des religions messianiques, donc pourquoi notre espèce se forge des dieux prometteurs, donc pourquoi elle s’enivre de songes tour à tour euphoriques et terrifiants, donc pourquoi les évadés de la nuit animale se montrent bien souvent, je vous le concède, plus prêts à prendre les armes pour défendre les rêves qui comblent leurs attentes que leurs pauvres lopins sur la terre ? Est-il de sage politique finaliste, Monsieur, d’expédier la sotériologie républicaine et la démocratie édénique siéger dans le royaume du salut par le savoir si, décidément, les extases du vrai savoir sont incompatibles avec les exigences de l’action?

6 – Le regard sur le Dieu des singes

Le philosophe : Je ne vous le fais pas dire! Voyez-vous, depuis la parution de L’origine des espèces de Darwin en 1859 et de l’Interprétation des songes de Freud en 1900, ce n’est plus l’astronomie minusculisée de Copernic qui se voit frappée d’interdit par tous les Etats du monde, mais la spectrographie anthropologique du Dieu de la délivrance que nos ancêtres adoraient. Au XVIIIe siècle, c’était encore le récit de la création qui commençait de se trouver réfuté par les encyclopédistes ; aujourd’hui, c’est la croyance en l’existence même d’une idole soi-disant rédemptrice, mais aux châtiments sauvages et aux récompenses trompeuses, d’une idole de la délivrance qui se révèle scindée entre trois cervelles calculatrices, trois morales intéressées, trois théologies harponneuses, trois clergés gros et gras, trois hameçons catéchétiques, trois codes pénaux en lambeaux, une idole qui se révèle un totem aussi sanglant que stupide et que nos anthropologues relèguent dans le paléolithique. Votre laïcité sera bonne à jeter aux orties si, cent six ans après la loi de séparation de l’Eglise et de l’ Etat, elle n’ose pas davantage démontrer les duperies du ciel que Descartes ne s’est risqué à défendre l’héliocentrisme quatre-vingts ans après la parution du De Revolutionibus du grand Polonais. Qu’en est-il de l’animal politique coincé entre ses béatitudes et ses tortures infernales et que nous appelons « Dieu »?

Le fantassin : Vous allez un peu fort ! Vous avez de la chance que la République ait aboli la sainte inquisition et ses bûchers!

Le philosophe : La raison est à l’école des blasphèmes et des sacrilèges. Voyez dans quel abîme de l’ignorance et de la sottise vous vous précipitez si, près d’un demi-millénaire après le procès de Galilée, vous prétendez priver la République des saintes profanations de la raison de demain. Car vous allez substituer aux pouvoirs d’un ciel abêti et cruel les apanages, régaliens à leur tour, des Etats auto- idéalisés à l’école des artifices de leur propre verbiage. Si vous vous décidez à faire débarquer dans nos écoles la connaissance anthropologique de la sauvagerie de tous les dieux, quel portrait de la barbarie de nos ancêtres que le spectacle du monstre céleste qui se faisait offrir leur chair et leur sang sur ses offertoires et auquel nos malheureux ascendants payaient le tribut de la rédemption de leurs squelettes! Si la République devenait le nouvel Isaïe de la raison du monde, comme nous jetterions allègrement aux orties le garant de l’éternité de nos ossatures! Voyez comme nous sommes loin du petit séisme astronomique qui a bouleversé la boîte crânienne des théologiens du cosmos il y a un demi-millénaire, voyez comme notre siècle sera celui du chambardement de la science du fonctionnement cérébral de notre espèce ou ne sera pas. Souvenez-vous de ce que les décadences sont toujours liées aux paniques de la pensée. Ce sera au prix de la décadence de la civilisation mondiale de l’intelligence que vous porterez votre laïcité acéphale sur les fonts baptismaux des formes nouvelles de l’ignorance du monde. Mais peut-être la vraie France fécondera-t-elle la conque osseuse d’une humanité encore en devenir.

7 – L’homme et l’imaginaire

Le fantassin : Comment démontrez-vous l’inexistence, sous quelque forme spatiale que ce soit, du Dieu des sacrifices sanglants dans un univers devenu multidimensionnel? Et puis, même si l’idole n’existait que dans les esprits, songez qu’un Dieu privé de ses foudres et de sa chambre des tortures désarmerait la République des châtiments. Retirerez-vous son glaive dans l’imaginaire à la France dite « des armes et des lois »?

C’est pourquoi je me demande si la République, elle, se trouve ailleurs que dans le cerveau des Français. Je vous défie de jamais rencontrer ce personnage au coin de la rue; mais si vous soutenez qu’il se cacherait dans les articles de la Constitution, qu’il se ferait voir davantage en chair et en os sur les bancs de l’Assemblée nationale, que son corps serait visible sous l’uniforme des agents de la force publique, que les robes noires des magistrats et des ténors du Barreau manifesteraient sa réalité physique, vous me répondrez que la France et son Etat ne sont présents que sous l’os frontal des habitants de ce pays et que la géographie se refuse à porter secours aux attentes de l’esprit et du cœur. La question se réduit donc, me semble-t-il, à celle de savoir pourquoi les dieux ont eu d’abord des bras et des jambes, puis se sont réduits à un souffle dans l’éther, alors que la France ne se gêne pas de donner le change et de faire croire qu’elle existe indépendamment de la foi de ses fidèles et qu’elle aurait donc besoin de l’étoffe de ses drapeaux et des rubans de ses décorations pour bien montrer qu’elle n’arbore des signes et des signaux que pour se prouver à elle-même qu’elle n’est ni une vapeur, ni un simple acteur de l’esprit.

Mais ne pensez-vous pas que l’humanité a besoin de substantifier des personnages mentaux et que la politique veut rencontrer son propre corps collectif et le concrétiser dans l’imaginaire afin de s’en faire un interlocuteur public? Mais alors, ne pensez-vous pas que le dieu des cierges et des ciboires est construit sur le même modèle? Voyez comme il a besoin de cérémonies, de rites, de chasubles, de crosses d’évêques et de régiments de prêtres pour exister, lui aussi, à l’exemple de la France!

Le philosophe : Vous voyez bien que la dissection anthropologique de « Dieu » nous éclaire sur la vie des Etats et des hommes dans l’imagination patriotique et religieuse confondues! Songez que le simianthrope est un animal né social et que, de la fourmi aux abeilles et aux loups, les animaux socialisés par la nature se révèlent hiérarchisés, donc placés par leur capital psychogénétique sous les ordres d’un chef à la fois réel et imaginaire, de sorte qu’ils se sentent appelés par leur propre dédoublement cérébral à se ranger docilement sous un sceptre bicéphale et à en respecter les commandements bifaces avec une docilité ou une indocilité qu’ils appellent leur liberté ou leur servitude. Puis le lent grossissement de la conque osseuse du singe évolutif au cours des âges l’a nécessairement conduit à se demander ce qu’il adviendrait de ses chefferies physiques et mentales s’il n’avait pas de harpon pour capturer et domestiquer l’air, la mer et les étendues célestes.

C’est pourquoi une simiohumanité devenue peu ou prou post-zoologique à la rude école d’apprentissage des millénaires de ses songes s’est donné dans les nues des maîtres fabuleux et de plus en plus proportionnés à l’extension de son environnement oculaire et mental. Mais comment retirer leur casquette aux idoles si je suis un animal dédoublé entre son corps et ses songes ? Quand la difficulté de séparer Poséidon de la mer et Apollon du soleil est devenue plus difficile que de séparer Hermès du commerce, il nous a bien fallu reléguer Zeus dans un au-delà du monde visible, mais sans lui retirer pour autant les cordes qui nous rattachent à lui. Nous en avons profité pour attribuer au glaive sanglant de la justice de Zeus des qualités morales et politiques de plus en plus incompatibles avec sa fonction de président de nos tribunaux et de garde-chiourme de nos prisons. Depuis lors, trois idoles carcérales et séraphiques à souhait sont devenues les étais, les poutres de soutènement et les recours du singe qu’épouvante le vide et le silence de la geôle de l’immensité dans laquelle il se trouve enfermé.

Le fantassin : Vous vous demandez donc comment nous allons désensauvager l’idole des singes sans la réduire à une potiche politique.

Le philosophe : Je me demande avant tout comment nous arracherons la République aux griffes d’un empire étranger si notre laïcité en était réduite à recourir aux armes de la raison rudimentaire des ancêtres. Etes-vous sûr que votre laïcité acéphale se révèlera l’instrument d’un asservissement moins complaisant de la France et de l’Europe à l’empire américain qu’une idole trop hâtivement désarmée? Autrement dit, sommes-nous condamnés à retourner aux dieux primitifs pour survivre ou bien allons-nous nous donner un Dieu de l’intelligence? Mais ce Dieu-là, comment le ferons-nous « exister »?

Le fantassin : Fort bien, fort bien ; mais pourquoi croyez-vous que Socrate a bu dans un esprit patriotique la ciguë mortelle dont les archontes de la ville ont jugé de sage politique de lui tendre la coupe? Ne pensez-vous pas que ce philosophe indocile a compris le danger pour la philosophie elle-même de tomber dans une misanthropie incivique si elle ne scellait pas une alliance docilement patriotique et indissoluble avec les Etats de son temps ? Votre « Dieu » de l’intelligence, sur quelle balance pèserez-vous la supériorité de son encéphale?

8 – La sainteté de la raison

Le philosophe : Vous admettez donc que si la sagesse politique la plus médiocre était l’âme véritable de la laïcité, il nous faudrait négocier la bancalité cérébrale de la République d’aujourd’hui avec les archontes . Mais ne croyez-vous pas que les vrais guerriers de la laïcité se mettent à l’école et à l’épreuve de la ciguë socratique?

Le fantassin : Bon, entrons encore davantage dans les sacrilèges de votre dialectique de la sainteté de la raison: certes, la France socratique ne saurait rendre la raison de notre siècle aussi ignorante et aveugle que la bonne et sotte théologie de nos ancêtres. Mais si nous lui fournissions des arguments acérés, croyez-vous que nous nous serons mis à l’abri pour si peu? Qui nous assurera que nous ne courrons pas à bride abattue vers l’autre danger que vous avez évoqué, celui de tomber dans un second Moyen Age? Comment les peurs qu’on prend pour des garde-fous ou des sauve-qui-peut protègeraient-ils les démocraties des audaces fécondes, donc selon vous, des blasphèmes créateurs que prononcera la raison? Vous dites que si une Liberté fondée sur le refus d’accorder ses droits à la pensée critique devait se rendre aussi catéchétique dans les coulisses que sa rivale dans le ciel, le tour serait venu, pour la fille aînée d’une raison privée de votre bistouri, d’enfanter un obscurantisme du XXIe siècle. Vous dites que cet obscurantisme de la dernière cuvée se prétendra faussement laïc et démocratique à souhait. Mais comment démontrez-vous que seul le scalpel d’une laïcité résolument pensante protègera la France des attraits du faux messianisme de la démocratie américaine. Comment démontrez-vous qu’une laïcité timide serait l’arme d’une vassalisation irrésistible de l’Europe?

Le philosophe: Ne voyez-vous pas que le culte d’une raison démocratique amputée conduira le monde moderne à un tartuffisme de la liberté politique aussi contrefait que le culte précédent, qui livrait les vaincus à leur vainqueur sous les couleurs d’une divinité faussement irénique et toujours complice du plus fort, ne voyez-vous pas que votre France se prosternera devant les idoles du langage forgées sur l’enclume des idéalités politiques du Nouveau Monde, ne voyez-vous pas que les totems du triomphateur se révèleront non moins redoutables que les grigris dont la monarchie fleurissait ses autels, ne voyez-vous pas que votre République d’une laïcité décérébrée armera de pied en cap un clergé bureaucratique auquel sa piété docile servira d’échine aussi flexible que celle du clergé chrétien, ne voyez-vous pas que votre scolastique des droits de l’homme enfantera une classe dirigeante fière de sa demi « raison » politique, ne voyez-vous pas que votre sacerdoce de la Liberté distribuera les nouveaux bénéfices ecclésiastiques dont la fonction publique déversera la manne et le pactole, ne voyez-vous pas que le nouvel esprit d’orthodoxie qui s’imposera au cœur de l’Etat de demain sera forgé sur l’enclume des idéaux de la démocratie américaine?

9 – Un double examen de conscience

Parvenus à cette auberge, le dialogue entre nos deux bretteurs a marqué une pause. Le fantassin se disait que si la guerre entre une laïcité devenue acéphale sur les autels des idéalités de la République devait mettre en danger la sainteté toute verbale des démocraties de la Liberté, le genre humain se vaporiserait dans des abstraction pseudo rédemptrices et que le danger de se prosterner devant des idoles verbales forgées par les démocraties auto-idéalisées serait aussi grand que de retourner au vocabulaire du Moyen Age. De son côté, le philosophe s’interrogeait maintenant avec angoisse sur le sort politique qui menaçait la science anthropologique encore au berceau dont il rêvait. Le tribunal des idéalités était-il appelé à se changer en un nouveau saint office? La censure idéologique interdirait-elle de formuler les méthodes de décryptage des secrets théologiques du singe rêveur? L’évolution cérébrale dangereusement pseudo rationnelle de l’animal parlant le reconduirait-elle à châtier les nouveaux blasphèmes de la pensée?

Certes, la généalogie critique de l’espèce de raison que sécrète l’encéphale simiohumain allait permettre de spectrographier les personnages verbaux que les semi évadés de la zoologie encensent dans leur tête et dans leur cœur. Mais une République tolérante à l’égard du sacrilège socratique accepterait-elle la déconfiture du » Dieu » mimétique qui se regardait depuis tant de siècles dans le miroir que sa créature lui tendait? La France n’était pas près de jeter à la casse l’idole vieillie qui conduisait l’Europe à la décadence; au contraire, elle jugeait préférable de la requinquer un instant afin qu’elle renforçât les chaînes que le conquérant lui avait attachées aux chevilles.

Et pourtant il était bien évident que les Etats européens condamnés à se refléter dans leurs identités collectives magnifiées par le ciel de leur servitude politique et religieuse seraient conduits à la dissolution pure et simple. Certes, un continent qui demeurerait sous la tutelle de ses songes sacrés allait tomber dans l’ignorance et la sottise des vassaux qui proclament toujours que leur défaite serait l’expression de la volonté impénétrable de l’idole de leur vainqueur; mais une humanité indocile et qui saurait qu’elle n’a décidément jamais eu d’autre interlocuteur qu’elle-même serait-elle encore de taille à fonder l’éthique de sa résurrection sur son abandon dans le vide de l’immensité ? Le fantassin de la laïcité se tourna vers son ami le philosophe:

- Ne pensez-vous pas, Monsieur, lui dit-il, que si la République et le cosmos n’avaient plus de gouvernail à se partager, nous ferions naufrage ensemble?

Le philosophe lui répondit :

- Je ne me résignerai jamais à boiter sans fin entre les félicités de la bêtise et les désespoirs de l’intelligence.

Et le dialogue reprit pour quelques instants encore.

10 – Comment pousser Dieu dans le dos ?

Le fantassin : Je vous concède que « Dieu » n’était qu’un malheureux apprenti pédagogue. Nos ancêtres encore dans l’enfance s’échinaient de siècle en siècle à la double tâche de porter humblement sa casaque dans leurs prières et à le déniaiser à l’école de leur intelligence naissante; et il est vrai qu’ils l’ont éduqué avec suffisamment de succès d’une époque à l’autre qu’ils l’ont rendu au moins égal en esprit aux plus sages de ses créatures. Mais où puisaient-ils les ressources cérébrales qui leur permettraient de lui attribuer peu à peu des qualités morales et intellectuelles en progrès sur les précédentes? Quand le flair politique de leur créateur mythique, fort médiocre à l’origine, eut appris peu à peu à égaler celui de tous les Machiavel de sa théologie , quand sa science de l’avenir cérébral de sa créature eut fait pâlir d’envie les plus grands docteurs de son Eglise, pourquoi ne s’est-on pas demandé de quelle intelligence ses prophètes nourrissaient leurs performances cérébrales et quelles étaient les armes du bord qui leur avaient permis d’installer progressivement dans le cosmos une divinité capable de se perfectionner lentement?

Le philosophe : Réjouissez-vous, Monsieur, c’est précisément sur ce modèle que la République fonctionne en réalité dans les têtes. La démocratie, elle aussi, tente sans relâche de porter remède à ses infirmités. Les sachant inguérissables par nature, cette théologienne invétérée gesticule sur les planches d’un théâtre croulant sous les détritus. Mais si vous mettez en parallèle les ahanements respectifs d’un « Dieu » fatigué et d’une République calquée sur les progrès poussifs de son intelligence, ne disposerez-vous pas d’un programme transcendant aux soubresauts irrationnels de l’Histoire?

11 – L’intelligence ascensionnelle

Le philosophe se disait maintenant qu’un regard de l’intelligence ascensionnelle du simianthrope pourrait faire aller de l’avant et parallèlement l’encéphale du créateur fabuleux d’autrefois et la matière grise de sa malheureuse créature; car celle-ci demeurait obstinément emboîtée dans son propre effigie dûment célestifiée. Qu’en était-il d’une idole et d’une République tellement calquées l’une sur l’autre qu’on les voyait courir de conserve parmi les ruines du monde et rivaliser d’ambition à lui donner une direction? Certes, « Dieu » n’avait jamais été qu’une idole à dégrossir dans les laboratoires du devenir; et si on la plaçait au-dessus de ses adorateurs, c’était seulement afin d’apprendre plus facilement à se regarder progressivement du dehors. Mais n’est-ce pas devenir « divin », si je puis dire, que d’apprendre à porter un regard de haut et de loin sur les animaux sacrés dont nos ancêtres avaient peuplé le cosmos et qu’ils appelaient des dieux? Quand on a su qu’il s’agissait d’idoles à décoder, on est parvenu à courir à leurs côtés, puis à surplomber leurs ateliers. Si la laïcité enfantait un regard toujours provisoire sur l’infirmité cérébrale et morale des trois dieux uniques, ne deviendrait-elle pas l’Isaïe des modernes?

Imaginons donc une République future et qui se serait armée d’un télescope dont le miroir réfléchirait ensemble le tortionnaire souterrain et le vaporisateur de nos ancêtres. Quelle comète de l’intelligence de l’humanité ! Nos ancêtres peuplaient les nues d’animaux politiques sauvages et difformes. Quels forgerons d’un « Dieu » bancal sommes-nous inconsciemment demeurés au sein d’une République à laquelle Socrate enseigne un « Connais-toi » perpétuellement ouvert – celui que la philosophie ne cessera jamais de demeurer à elle-même. A nous de savoir si nous délivrerons ce diamant de sa gangue.

Quand le fantassin de la laïcité pensante et le philosophe se séparèrent, le premier était armé d’un regard d’anthropologue sur les abysses des Républiques, le second d’une spéléologie du genre simiohumain plus inachevable que jamais.

Manuel de Diéguez, le 3 octobre 2010

Manuel de Diéguez est un philosophe français d’origine latino-américaine et suisse.

Visiter le site de Manuel Diéguez [2]

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Come sappiamo, dalla dissoluzione dell’ordinamento medioevale sorse lo Stato territoriale accentrato e delimitato. In questa nuova concezione della territorialità – caratterizzata dal principio di sovranità – l’idea di Stato superò sia il carattere non esclusivo dell’ordinamento spaziale medioevale, sia la parcellizzazione del principio di autorità (1).

Come sappiamo, dalla dissoluzione dell’ordinamento medioevale sorse lo Stato territoriale accentrato e delimitato. In questa nuova concezione della territorialità – caratterizzata dal principio di sovranità – l’idea di Stato superò sia il carattere non esclusivo dell’ordinamento spaziale medioevale, sia la parcellizzazione del principio di autorità (1).

Ex: http:://www.polemia.com/

Ex: http:://www.polemia.com/

l’instabilité potentielle du système financier et monétaire mondial ;

l’instabilité potentielle du système financier et monétaire mondial ;

Une critique politique de la révolution et de l’esprit révolutionnaire est souvent à courte vue. Le phénomène de la révolution est multiforme. La révolution peut être violente comme celles de Robespierre ou de Lénine. Elle peut aussi se dérouler sans violence apparente mais bouleverser la société en profondeur. Les Canadiens parlent de « la révolution silencieuse » des années soixante où la pratique religieuse a diminué, le taux de natalité s’est effondré, la délinquance a augmenté, etc… On a bien eu dans les années 68 comme on dit en France, une sorte de révolution dans les mœurs (au sens large) qui a été reprise notamment par le parti socialiste et qui n’a pas fini d’avoir de l’influence, y compris sur la vie politique.

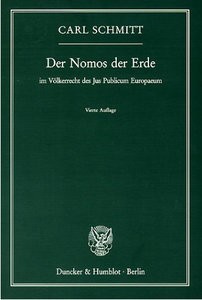

Une critique politique de la révolution et de l’esprit révolutionnaire est souvent à courte vue. Le phénomène de la révolution est multiforme. La révolution peut être violente comme celles de Robespierre ou de Lénine. Elle peut aussi se dérouler sans violence apparente mais bouleverser la société en profondeur. Les Canadiens parlent de « la révolution silencieuse » des années soixante où la pratique religieuse a diminué, le taux de natalité s’est effondré, la délinquance a augmenté, etc… On a bien eu dans les années 68 comme on dit en France, une sorte de révolution dans les mœurs (au sens large) qui a été reprise notamment par le parti socialiste et qui n’a pas fini d’avoir de l’influence, y compris sur la vie politique.  Bajo la fórmula “Revolución Conservadora” acuñada por Armin Mohler (Die Konservative Revolution in Deutschlan 1918-1932) se engloban una serie de corrientes de pensamiento contemporáneas del nacionalsocialismo, independientes del mismo, pero con evidentes conexiones filosóficas e ideológicas, cuyas figuras más destacadas son Oswald Spengler, Ernst Jünger, Carl Schmitt y Moeller van den Bruck, entre otros. La “Nueva Derecha” europea ha invertido intelectualmente gran parte de sus esfuerzos en la recuperación del pensamiento de estos autores, junto a otros como Martin Heidegger, Arnold Gehlen y Konrad Lorenz (por citar algunos de ellos), a través de una curiosa fórmula retrospectiva: se vuelve a los orígenes teóricos, dando un salto en el tiempo para evitar el “interregno fascista”, y se comienza de nuevo intentando reconstruir los fundamentos ideológicos del conservadurismo revolucionario sin caer en la “tentación totalitaria” y eludiendo cualquier “desviacionismo nacionalsocialista”.

Bajo la fórmula “Revolución Conservadora” acuñada por Armin Mohler (Die Konservative Revolution in Deutschlan 1918-1932) se engloban una serie de corrientes de pensamiento contemporáneas del nacionalsocialismo, independientes del mismo, pero con evidentes conexiones filosóficas e ideológicas, cuyas figuras más destacadas son Oswald Spengler, Ernst Jünger, Carl Schmitt y Moeller van den Bruck, entre otros. La “Nueva Derecha” europea ha invertido intelectualmente gran parte de sus esfuerzos en la recuperación del pensamiento de estos autores, junto a otros como Martin Heidegger, Arnold Gehlen y Konrad Lorenz (por citar algunos de ellos), a través de una curiosa fórmula retrospectiva: se vuelve a los orígenes teóricos, dando un salto en el tiempo para evitar el “interregno fascista”, y se comienza de nuevo intentando reconstruir los fundamentos ideológicos del conservadurismo revolucionario sin caer en la “tentación totalitaria” y eludiendo cualquier “desviacionismo nacionalsocialista”.

Gnose et politique. Apparamment deux do- maines sans rapports aucuns l'un avec l'autre. La Gnose, c'est la théologie, la religion de la fuite hors des vanités de ce bas monde. La Gnose, c'est le refus de l'histoire, donc l'exact opposé du politique qui, lui, est immersion totale dans l'imma- nence de la Cité, dans le grouillement des passions et des intérêts. Pour Jacob TAUBES, pourtant, il est possible d'interpré- ter historiquement le déploiement des idéaux gnostiques, de repérer les traces que le mental gnostique a laissé, par le truchement du christianisme, dans les idéologies politiques. Ce travail de recherche, il l'a entrepris lors d'un colloque de la Werner-Reimers-Stiftung, tenu à Bad Homburg en septembre 1982. Les actes de ce colloque sont désormais disponibles sous forme de livre (références infra).

Gnose et politique. Apparamment deux do- maines sans rapports aucuns l'un avec l'autre. La Gnose, c'est la théologie, la religion de la fuite hors des vanités de ce bas monde. La Gnose, c'est le refus de l'histoire, donc l'exact opposé du politique qui, lui, est immersion totale dans l'imma- nence de la Cité, dans le grouillement des passions et des intérêts. Pour Jacob TAUBES, pourtant, il est possible d'interpré- ter historiquement le déploiement des idéaux gnostiques, de repérer les traces que le mental gnostique a laissé, par le truchement du christianisme, dans les idéologies politiques. Ce travail de recherche, il l'a entrepris lors d'un colloque de la Werner-Reimers-Stiftung, tenu à Bad Homburg en septembre 1982. Les actes de ce colloque sont désormais disponibles sous forme de livre (références infra).

Paul E. Gottfried

Paul Gottfried has spent the last thirty years writing books and generating hostility among authorized media-approved conservatives. His most recent work is his autobiography Encounters; and he is currently preparing a long study of Leo Strauss and his disciples. His works sell better in Rumanian, Spanish,Russian and German translations than they do in the original English, and particularly in the Beltway. Until his retirement two years hence, he will continue to be Raffensperger Professor of Humanities at Elizabethtown College in Elizabethtown, PA.