jeudi, 17 février 2011

Geopolitica della Romania

Aleksander G. Dughin:

Geopolitica della Romania

- I geni romeni e l’identità romena

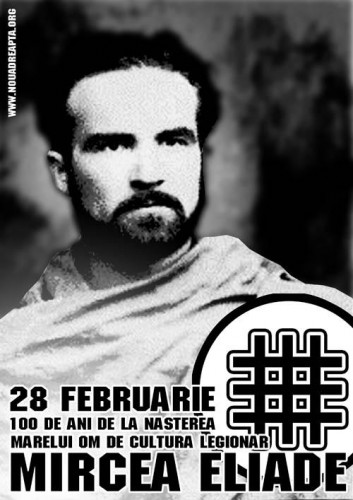

La Romania ha dato al mondo, specialmente nel XX secolo, tutta una pleiade di geni di livello mondiale : Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Ştefan Lupaşcu, Jean Pârvulescu, Vasile Lovinescu, Mihail Vâlsan e molti altri.

Per quanto sia un piccolo Paese dell’Est europeo, sul piano intellettuale la Romania ha dato un contributo significativo alla civiltà, paragonabile a quello delle grandi nazioni europee e per poco non le ha superate. L’intellettualità romena ha di caratteristico che essa riflette lo spirito del pensiero europeo ed è indissolubilmente legata allo spirito tradizionale, traendo le proprie origini dalla terra e affondando le proprie radici nell’Antichità e in nell’Ortodossia di un immutato Oriente europeo.

Nel suo saggio su Mircea Eliade e l’unità dell’Eurasia, riferendosi alla natura eurasiatica della cultura romena, Claudio Mutti cita Eliade : « Mi sentivo il discendente e l’erede di una cultura interessante perché situata fra due mondi : quello occidentale, puramente europeo, e quello orientale. Partecipavo di questi due universi. Occidentale per via della lingua, latina, e per via del retaggio romano, nei costumi. Ma partecipavo anche di una cultura influenzata dall’Oriente e radicata nel neolitico. Ciò è vero per un Romeno, ma sono sicuro che sia lo stesso per un Bulgaro, un Serbo-Croato – insomma per i Balcani, l’Europa del Sud-Est – e per una parte della Russia » (M. Eliade, L’épreuve du Labyrinthe. Entretiens avec Claude-Henri Rocquet, Pierre Belfond, Paris 1978, pp. 26-27).

L’identità romena presenta una simbiosi tra vettori di civiltà orientali e occidentali, senza che gli uni prevalgano sugli altri. In ciò consiste l’unicità della Romania come società e come territorio e dei Romeni come popolo. La Romania e i Romeni si sono trovati divisi tra gl’imperi dell’Oriente (l’impero ottomano) e dell’Occidente (l’impero austro-ungarico), appartenendo alla chiesa ortodossa di rito bizantino e alla famiglia dei popoli di lingua neolatina.

Per gli eurasiatisti russi, questo è solo uno dei punti di approccio possibili, poiché essi prendono in considerazione una combinazione di coordinate occidentali ed orientali nella cultura e nella storia russa, dichiarando una specifica identità del popolo russo e dello Stato russo.

Quindi, nel quadro del dialogo culturale romeno-russo dovrebbe esser considerata la dottrina dell’eurasiatismo, la quale è autonoma, però, grazie alle varietà e alle proporzioni di cui essa dispone, ci offre una solida base per un mutuo approccio, ed una comprensione e un’amicizia reciproche.

Perciò la traduzione in romeno del libro I fondamenti della geopolitica, che contiene il programma della scuola geopolitica russa dell’eurasiatismo, può essere considerata un’opera di riferimento. Confido nel fatto che i Romeni, entrando in familiarità con la dottrina geopolitica dell’eurasiatismo di scuola russa, comprendano il paradigma del pensiero e dell’azione di Mosca sia in relazione al passato, sia in relazione al presente.

- La Romania e la struttura delle opzioni geopolitiche (euroatlantismo ed eurocontinentalismo)

Adesso, alcune parole sulla geopolitica della Romania. Nelle condizioni attuali, l’espressione « geopolitica della Romania » non è molto appropriata, se prendiamo in considerazione la Romania come soggetto di geopolitica. Nell’architettura del mondo contemporaneo un soggetto del genere non esiste. Ciò è dovuto alla logica della globalizzazione, nella quale il problema si presenta in questi termini : o ci sarà un solo « Stato mondiale » (world state), con un governo mondiale guidato e dominato direttamente dall’ « Occidente ricco », in primo luogo dagli USA, oppure si stabilirà un equilibrio tra i « grandi spazi » (Grossraum) dei « nuovi imperi », i quali integreranno quelli che finora abbiamo conosciuto come « Stati nazionali ». Nel nostro mondo, o si passerà dagli Stati nazione sovrani (come nell’Europa tra il XVI e il XX secolo) al governo mondiale (mondo unipolare) o avrà luogo il passaggio verso un nuovo impero (mondo multipolare).

In entrambi i casi, la dimensione della Romania come Stato non ci consente di dire – nemmeno in teoria – che la Romania possa diventare un « polo » ; perfino la Russia, col suo potenziale nucleare, le sue risorsde naturali e il suo messianismo storico, si trova in una situazione analoga.

In tali condizioni, la « geopolitica della Romania » costituisce una sezione della « geopolitica dell’Europa unita ». Questo non è soltanto un dato politico attuale, essendo la Romania un Paese membro dell’Unione Europea, ma è un fatto inevitabilmente connesso alla sua situazione geopolitica. Anzi, la stessa « geopolitica dell’Europa unita » non è qualcosa di garantito e sicuro. Perfino l’Europa presa nel suo insieme, l’Unione Europea, può basare la sua sovranità solo su un mondo multipolare ; solo in un caso del genere l’Europa sarà sovrana, sicché la Romania, in quanto parte dell’Europa, beneficierà anch’essa della sovranità. L’adozione del modello americano unipolare di dominio, che rifiuta all’Europa la sovranità, coinvolge anche la Romania in quanto parte dell’Europa.

Perciò la familiarità con le questioni geopolitiche non è qualcosa di necessario e vitale, ma l’argomento va preso in considerazione quando si tratta di allargare l’orizzonte intellettuale.

In verità, se prendiamo in considerazione quello che abbiamo detto più sopra ikn relazione al contributo dei Romeni alla scienza ed alla cultura dell’Europa, la geopolitica potrebbe essere una base molto importante per determinare il ruolo e le funzioni della Romania nel contesto europeo. Non è quindi casuale il fatto che le prospettive geopolitiche occupino una parte significativa nei romanzi di quell’Europeo esemplare che stato l’eccellente scrittore franco-romeno Jean Pârvulescu, saggista, poeta e pensatore profondo.

Il dilemma della geopolitica europea può essere ricondotto a una scelta fra l’euroatlantismo (riconoscimento della dipendenza da Washington) e l’eurocontinentalismo. Nel primo caso l’Europa rinuncia alla sua sovranità in favore del « fratello maggiore » oltremarino, mentre nel secondo caso essa insiste sulla propria sovranità (fino a organizzare un modello geopolitico e geostrategico proprio). Questa opzione non è completamente definita e sul piano teorico dipende da ciascuno dei Paesi dell’Unione Europea, quindi anche dalla Romania. Per questo motivo, che ha a che fare con la geopolitica della Romania nel senso stretto del termine, nel contesto attuale si rende necessaria una partecipazione consapevole e attiva nella scelta del futuro dell’Europa : dipendenza o indipendenza, vassallaggio o sovranità, atlantismo o continentalismo.

Una geopolitica del « cordone sanitario »

Nella questione dell’identità geopolitica dell’Europa è possibile individuare il modello seguente : ci sono i Paesi della « Nuova Europa » (New Europe), paesi est-europei che tendono ad assumere posizioni russofobiche dure, aderendo in tal modo all’orientamento euroatlantico, delimitandosi ed estraniandosi dalle attuali tendenze continentali della Vecchia Europa, in primo luogo la Francia e la Germania (la Gran Bretagna è tradizionalmente alleata degli USA).

Questa situazione ha una lunga storia. L’Europa dell’Est è stata continuamente una zona di controversie tra Europa e Russia : ne abbiamo un esempio tra il secolo XIX e l’inizio del secolo XX, quando la Gran Bretagna usò deliberatamente questa regione come un « cordone sanitario » per prevenire una possibile alleanza tra la Russia e la Germania, alleanza che avrebbe posto fine al dominio anglosassone sul mondo. Oggi si verifica ancora la stessa cosa, con la sola differenza che adesso viene messo l’accento sui progetti energetici e nei Paesi del « cordone sanitario » si fa valere l’argomento secondo cui si tratterebbe anche di una rivincita per l’ »occupazione sovietica » del XX secolo. Argomenti nuovi, geopolitica vecchia.

La Romania è uno dei Paesi della « Nuova Europa » e quindi fa oggettivamente parte di quel « cordone sanitario ». Di conseguenza, la scelta geopolitica della Romania è la seguente : o schierarsi dalla parte del continentalismo, in quanto essa è un Paese di antica identità europea, o attestarsi su posizioni atlantiste, adempiendo in tal modo alla funzione di « cordone sanitario » assegnatole dagli USA. La prima opzione implica, fra le altre cose, la costruzione di una politica di amicizia nei confronti della Russia, mentre la seconda comporta non solo un orientamento antirusso, ma anche una discrepanza rispetto alla geopolitica continentalista dell’Europa stessa, il che porta a un indebolimento della sovranità europea in favore degli USA e del mondo unipolare. Questa scelta geopolitica conferisce a Bucarest la più grande libertà di abbordare i problemi più importanti della politica internazionale.

La Grande Romania

Come possiamo intendere, in questa situazione, il progetto della costruzione geopolitica nazionalista della Romania, progetto analogo a quello noto col nome di « Grande Romania » ? In primo luogo si tratta della tendenza storica a costruire lo Stato nazionale romeno, tendenza sviluppatasi in condizioni storiche e geopolitiche diverse. Qui possiamo richiamarci alla storia, a partire dall’antichità geto-dacica e citando Burebista e Decebalo. In seguito sorsero i principati di Moldavia e di Valacchia, formazioni statali che esistettero in modo indipendente fino alla conquista ottomana.

Bisogna menzionare anche Michele il Bravo, che agli inizi del secolo XVII realizzò l’unione di Valacchia, Moldavia e Transilvania. Fu solo nel secolo XIX che la Romania conquistò la propria statualità nazionale, la quale venne riconosciuta nel 1878 al Congresso di Berlino. Il peso strategico della Romania è dipeso, anche nelle condizioni della conquista dell’indipendenza, dalle forze geopolitiche circostanti. Fu una sovranità relativa e fragile, in funzione dell’equilibrio estero di potenza, tra Sud (impero ottomano), Ovest (Austria-Ungheria, Germania, Francia, Inghilterra) ed Est (Russia). Di conseguenza, l’obiettivo “Grande Romania” rimase una “utopia geopolitica nazionale”, anche se ricevette un’espressione teorica integrale coi progetti di realizzazione di uno Stato romeno tradizionalista dei teorici della Guardia di Ferro (Corneliu Zelea Codreanu, Horia Sima), mentre nel periodo seguente la Realpolitik di Bucarest fu obbligata, da forze di gran lunga superiori al potenziale della Romania, a operare una scelta: Antonescu fu attratto verso la Germania, Ceausescu verso l’Unione Sovietica.

Per rafforzare l’identità nazionale, l’”utopia nazionale” ed anche l’”utopia geopolitica”, è estremamente importante non rinunciare in nessun caso al progetto “Grande Romania”, ma non si prendono in considerazione gli aspetti concreti dell’immagine della carta geopolitica, poiché un appello all’”ideale” potrebbe essere un elemento di manipolazione, tanto più che la Romania non dispone, nemmeno di lontano, della capacità di difendere, in queste condizioni, la sua sovranità sulla Grande Romania nei confronti dei potenziali attori geopolitici a livello globale e regionale (USA, Europa, Russia).

5. La strumentalizzazione del nazionalismo romeno da parte dell’atlantismo

Una delle forme più evidenti di strumentalizzazione dell’idea di “Grande Romania” si manifesta ai giorni nostri, quando una tale idea viene utilizzata negli interessi dell’atlantismo. Ciò ha uno scopo evidente: il nazionalismo romeno (perfettamente legittimo e ragionevole di per sé) nella Realpolitik fa appello all’idea di integrazione della Repubblica di Moldavia. Sembrerebbe una cosa del tutto naturale. Ma questo legittimo desiderio dell’unione di un gruppo etnico in un solo Paese, nel momento in cui la Romania è membro della NATO, sposterebbe ulteriormente verso la Russia le frontiere di questa organizzazione e, in tal caso, le contraddizioni tra Mosca e l’Unione Europea – e l’Occidente in generale - si esacerberebbero. In altri termini, l’utopia nazionale della “Grande Romania” si trasforma, nella pratica, in una pura e semplice estensione del “cordone sanitario”, la qual cosa non avverrebbe a beneficio dell’Unione Europea, bensì degli USA e dell’atlantismo. In questo contesto, il progetto atlantista mira in fin dei conti a privare l’Europa della sua sovranità, mostrando indirettamente il suo carattere antieuropeo o, quanto meno, anticontinentalista.

All’integrazione della Repubblica di Moldavia si aggiunge anche la Transnistria, che per la Russia rappresenta una posizione strategica in questa regione. Dal punto di vista strategico la Transnistria è molto importante per Mosca, non solo in quanto si tratta di una leva su cui essa può agire nelle relazioni a lungo termine con la Repubblica di Moldavia, ma, fatto più importante, nella prospettiva del probabile crollo dell’Ucraina e della sua divisione in due parti (orientale e occidentale), che prima o poi si verificherà per effetto della politica di Kiev successiva alla “rivoluzione arancione”. Nei Fondamenti della geopolitica c’è un capitolo sulla disintegrazione dell’Ucraina. Il capitolo in questione è stato scritto all’inizio degli anni NOvanta, ma, dopo la “rivoluzione arancione” del 2004, questa analisi geopolitica è diventata più esatta, più precisa. In una certa fase, la Transnistria diventerà un’importantissima base della Russia nella regione. In questa prospettiva, la Grande Romania diventa un ostacolo, cosa che gli strateghi atlantisti hanno previsto fin dall’inizio.

Le frizioni tra Romania e Ungheria, così come alcune frizioni con l’Ucraina, non sono importanti per gli atlantisti e questo aspetto del nazionalismo romeno non avrà il sostegno dell’atlantismo, a meno che ad un certo momento gli USA non pensino di poterlo utilizzare per destabilizzare la situazione secondo il modello della disintegrazione jugoslava.

Puntando sui sentimenti patriottici dei Romeni, gli operatori della geopolitica mondiale si sforzeranno di raggiungere il loro specifici obiettivi.

6. La Romania nel quadro del Progetto Eurasia

Adesso è possibile presentare, in poche parole, il modello teorico della partecipazione della Romania al Progetto Eurasia. Questo progetto presuppone che nella zona settentrionale del continente eurasiatico si stabiliscano due unità geopolitiche, due “grandi spazi”: quello europeo e quello russo. In un quadro del genere, l’Europa è concepita come un polo, come un’area di civiltà. A sua volta, la Russia comprende il Sud (Asia centrale, Caucaso) e l’Ovest (Bielorussia, Ucraina orientale, Crimea). Il momento più importante in un’architettura multipolare è l’eliminazione del “cordone sanitario”, questo perpetuo pomo della discordia controllato dagli Anglosassoni che è in contrasto sia con l’Europa sia con la Russia. Di conseguenza questi Paesi e questi popoli, che tendono oggettivamente a costituire la Nuova Europa, dovranno ridefinire la loro identità geopolitica. Tale identità si deve fondare su una regola principale: contemporaneamente accanto all’Europa e accanto alla Russia. L’integrazione in Europa e le relazioni amichevoli con la Russia: questo è il ponte che unisce i due poli di un mondo multipolare.

Tre Paesi dell’Europa orientale, possibilmente alleati degli altri, potrebbero adempiere a questo compito meglio di altri Paesi: la Bulgaria, la Serbia e la Romania. La Bulgaria è un membro dell’Unione Europea, è abitata da una popolazione slava ed è ortodossa. La Serbia non è un membro dell’Unione Europea, è abitata da Slavi, è ortodossa e tradizionalmente simpatizza per la Russia. Infine la Romania: Paese ortodosso, con una sua missione metafisica ed una accresciuta responsabilità per il destino dell’Europa. Alla stessa maniera, ma con certe varianti, si potrebbe parlare della Grecia. In tal modo la Romania potrebbe trovare una posizione degna di lei nel Progetto Eurasia, sviluppando qualitativamente lo spazio culturale e sociale che collega l’Est (Russia) con l’Ovest (Europa), spazio che assumerebbe l’identità dei Paesi ortodossi dell’Europa, mentre le caratteristiche distintive nazionali e culturali resterebbero intatte, vale a dire non si dissolverebbero nel mondo stereotipato del globalismo né si troverebbero sotto l’influenza del modo di vita americano, che annulla tutte le peculiarità etniche. Integrandosi nell’Unione Europea e stabilendo stretti legami con la Russia, la Romania potrà assicurare il proprio sviluppo economico e potrà conservare la propria identità nazionale.

Senza alcun dubbio, questo progetto richiede un’analisi attenta e deve costituire il risultato di uno sforzo intellettuale particolarmente serio da parte dell’élite romena, europea e russa.

7. Correzioni all’opera I fondamenti della geopolitica

Il libro è stato scritto per lettori russi, ma, come dimostrano le sue numerose traduzioni e riedizioni in altre lingue – specialmente in turco, arabo, georgiano, serbo ecc. – esso ha destato interesse anche al di fuori delle frontiere della Russia. Non bisogna dimenticare che esso è stato scritto negli anni Novanta del secolo scorso per quei Russi che, nel clima e nella confusione generale di riforme liberali e di espansione dell’Occidente, avevano perduto l’ideale nazionale; per lo più, infatti, esso riflette le realtà internazionali di quel periodo. Al di là di tutto questo, però, l’opera contiene riferimenti essenziali alle costanti della geopolitica – le quali sono identiche in ogni epoca – e, in modo particolare, allo spazio eurasiatico.

I principi enunciati nei Fondamenti della geopolitica sono stati sviluppati ed applicati alle nuove realtà storiche dei primi anni del XXI secolo e si ritrovano nelle mie opere successive: Progetto Eurasia, I fondamenti dell’Eurasia, La geopolitica postmoderna, La quarta teoria politica ecc.

I fondamenti della geopolitica si distingue per la presentazione del metodo geopolitico di base applicato al caso dell’Eurasia.

In diversi momenti successivi alla sua pubblicazione, il testo dei Fondamenti della geopolitica è stato riveduto, ogni volta sotto l’influenza degli eventi in divenire, e ciò ha indotto a chiarire certi punti di vista. In primo luogo, l’autore ha riveduto la sua posizione nei confronti della Turchia, posizione inizialmente negativa a causa dell’appartenenza della Turchia alla NATO, nonché dell’azione svolta negli anni Novanta dagli attivisti turchi nei Paesi della CSI. Verso la fine degli anni Novanta, però, la situazione della Turchia ha cominciato a cambiare, poiché alcuni membri dei gruppi kemalisti degli ambienti militari, così come l’élite intellettuale e molti partiti e movimenti politici si sono resi conto che l’identità nazionale turca è minacciata di scomparsa qualora Ankara continui ad eseguire gli ordini di Washington nella politica internazionale e regionale. Questi circoli sollevano un grande interrogativo, perfino per quanto concerne l’integrazione della Turchia nell’Unione Europea, proprio a causa dei timori relativi alla perdita dell’identità turca. I Turchi stessi parlano sempre più di Eurasia, vedendo in quest’ultima il luogo della loro identità, così come già fanno i Russi e i Kazaki. Per adesso i pareri sono discordi, non solo nell’élite politica, ma anche presso la popolazione. Ciò si riflette anche nel caso di alcuni dirigenti politici turchi (ad esempio il generale Tuncer Kilinc), che considerano la possibilità di ritirare la Turchia dalla NATO e di avvicinare la Turchia alla Russia, all’Iran e alla Cina nel nuovo contesto multipolare.

Di questa evoluzione della politica turca non c’è traccia nei Fondamenti della geopolitica; a tale argomento è completamente dedicato il recente lavoro L’Asse Mosca-Ankara. Nonostante i brani antiturchi, i Turchi hanno mostrato interesse nei confronti dei Fondamenti della geopolitica, che sono diventati un testo di riferimento ed un vero e proprio manuale per i dirigenti politici e militari, aprendo loro una nuova prospettiva sul mondo, non solo verso l’Occidente, ma anche verso Est.

Parimenti, nel libro non sono presi in esame la vittoria di Mosca in Cecenia, i fatti di New York dell’11 settembre 2001, i tentativi di creare un asse Parigi-Berlino-Mosca al momento dell’invasione americana in Iraq, la secessione del Kosovo e la guerra russo-georgiana dell’agosto 2008.

Ciononostante, il lettore attento dei metodi presentati nei Fondamenti della geopolitica avrà la possibilità di effettuare la propria analisi in relazione al Progetto Eurasia. La geopolitica è in grado di rispondere alle domande “che cosa” e “dove”, facendo sì che le risposte siano precise quanto più possibile. Ma, per quanto concerne un determinato momento del futuro, si capisce bene che le previsioni non possono essere altrettanto rigorose. La geopolitica descrive il quadro di manifestazione degli eventi in relazione con lo spazio, ma anche le condizioni e i limiti dei processi in divenire. Come sappiamo, la storia è una questione sempre aperta, per cui gli eventi che possono aver luogo nel loro quadro avverranno e si manifesteranno in modi diversi. Certo, gli eventi seguono il vettore della logica geopolitica, per allontanarsene qualche volta o addirittura per spostarsi su una direzione contraria. Ma anche questi allontanamenti recano in sé un senso e una spiegazione geopolitica, implicando tutta una serie di forze, ciascuna delle quali tende ad assumere i processi e gli avvenimenti a proprio vantaggio. Per questo si usano metodi diversi, al di fuori dell’esercito, che nei decenni passati aveva un ruolo essenziale, mentre adesso un ruolo più efficiente viene svolto dalla “rete” armata (guerra delle reti); quest’ultima ha l’obiettivo di stabilire un controllo sull’avversario ancor prima del confronto diretto, attraverso la cosiddetta “azione degli effetti di base”. In questa “guerra delle reti” la conoscenza o l’ignoranza delle leggi della geopolitica (e ovviamente di tutti gli effetti connessi) è determinante.

Quindi non c’è da meravigliarsi se proprio coloro che traggono il massimo vantaggio dai frutti della geopolitica dichiarano, rispondendo alla domanda circa la serietà di quest’ultima, che essi in linea di principio non si sottopongono ai suoi rigori.

(Trad. di C. Mutti)

* Aleksandr G. Dugin (n. 1962), dottore in filosofia e in scienze politiche, è rettore della Nuova Università, direttore del Centro Studi Conservatori dell’Università di Stato di Mosca, nonché fondatore del Movimento Eurasia. Il testo qui tradotto è la Prefazione scritta da A. Dugin per l’edizione romena dei Fondamenti della geopolitica (Bazele geopoliticii, Editura Eurasiatica, Bucarest 2011).

00:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, roumanie, eurasisme, alexandre douguine, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 22 novembre 2010

Il mito, per Eliade, dà valore e significato al mondo e alla vita

di Francesco Lamendola

Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]  L’uomo non può vivere senza miti; meglio: non può vivere senza un sistema di pensiero mitico, che integri in se stesso l’intero fenomeno dell’esistenza.

L’uomo non può vivere senza miti; meglio: non può vivere senza un sistema di pensiero mitico, che integri in se stesso l’intero fenomeno dell’esistenza.

Poiché l’universo mitico è proprio delle culture arcaiche e di quelle tradizionali, comunque del mondo pre-moderno, esiste un atteggiamento di sufficienza e di distacco nei suoi confronti, quasi che si trattasse della espressione di un pensiero bambino, giustificato in un conteso “primitivo”, ma assolutamente incongruo nella razionale società odierna.

Questo grossolano pregiudizio scientista fa sì che la cultura occidentale moderna stenti a trovare gli strumenti operativi e le stesse categorie concettuali atti a comprendere il fenomeno della mitologia dall’interno, ossia cogliendone le vitali articolazioni con l’orizzonte spirituale dei popoli che l’hanno elaborata, per dare fondamento alla loro esistenza e per stabilire una relazione di corrispondenza fra se stessi e la realtà circostante.

Il mito non è soltanto uno strumento per razionalizzare i fenomeni naturali e per rassicurare le paure ancestrali dell’uomo, come vorrebbe la Vulgata scientista, ma qualcosa di molto più complesso e di molto più elevato: è una finestra sulla dimensione trascendente spalancata nell’immanente, sull’atemporale nel temporale, sull’assoluto nel relativo.

Grazie al mito, la realtà assume un significato e si presenta all’uomo sotto la categoria dei valori: a cominciare dalla sua stessa esistenza, collegata al passato (antenati) e al futuro (discendenti), nonché a tutti gli altri viventi, vegetali ed animali, al cielo, alla terra, alle stagioni, al giorno e alla notte; e pervasa da poderose correnti di presenze sovrumane, ora benevole ora maligne, che l’uomo stesso può, a determinate condizioni, comprendere e, talvolta, padroneggiare.

Se l’animale cade sotto la freccia del cacciatore, ciò non avviene per esclusivo merito dell’abilità di quest’ultimo; se la spiga di grano germoglia e giunge a maturazione, ciò non è solamente effetto del lavoro dell’agricoltore. Esiste un patto fra l’uomo e le forze della natura, sottoscritto dagli antenati e rinnovato continuamente mediante i riti sciamanici e le prescrizioni totemiche, grazie al quale la Terra offre all’uomo ciò di cui ha bisogno, purché ne usi con saggezza e con moderazione e purché si riconosca debitore di tutto ciò che riceve.

Il mito è la struttura di pensiero che rende ragione di tutto ciò e, di conseguenza, che offre all’uomo la prospettiva di un significato insito nelle cose, in tutte le cose, ivi compreso il suo stesso esistere; in questo senso, si può anche dire che il pensiero mitico è una forma embrionale di pensiero filosofico, o, per dir meglio, una forma di pensiero parallela al pensiero filosofico. Infatti la mitologia non è una sorta di filosofia bambina, ma una forma di pensiero che, come la filosofia, tende a spiegare l’origine delle cose e della vita; non limitandosi - però - alla dimensione del pensiero logico, né ad una conoscenza di tipo oggettivo ed esterno alle cose, ma calandosi, per così dire, nelle cose stesse, onde rivelarne il volto nascosto ed i significati profondi, che parlano all’uomo per mezzo di simboli.

Ciò non significa in alcun modo che il mito sia una forma di conoscenza inferiore alla filosofia; tanto è vero che un filosofo della statura di Platone si è servito del mito proprio per tentare di esplorare alcune delle verità più profonde e difficili. (Ma su tutto questo, vedi anche il nostro precedente articolo: «Il pensiero mitico è diverso, non certo inferiore a quello scientifico», particolarmente dedicato alla riflessione dell’epistemologo tedesco Kurt Hübner, apparso sul sito di Arianna Editrice in data 15/01/2008).

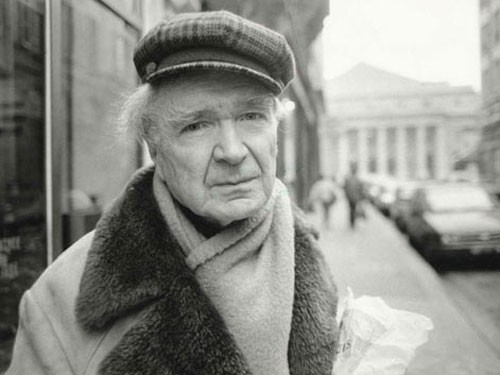

Il grande storico delle religioni Mircea Eliade ha dedicato gran parte dei suoi studi e delle sue riflessioni proprio ad illuminare il significato del mito nel contesto delle culture arcaiche, con particolare riguardo allo sciamanesimo; e, su tale argomento, ha scritto alcune delle pagine più significative che l’intera cultura europea abbia prodotto.

Osserva, dunque, Eliade in «Mito e realtà» (titolo originale: «Myth and Reality»; trasduzione italiana di Giovanni Cantoni, Roma, Borla Editore, 1974, pp. 144-46):

«In un mondo simile [ossia quello del mito], l’uomo non si sente rinchiuso nel suo modo d’esistenza; anch’egli è “aperto”, comunica con il mondo, perché utilizza lo stesso linguaggio: il simbolo. Se il mondo gli parla attraverso i suoi astri, le sue piante e i suoi animali, i suoi fiumi e i suoi monti, le sue stagioni e le sue notti, l’uomo gli risponde con i suoi sogni e la sua vita immaginativa, con i suoi antenati oppure con i suoi “totem” - ad un tempo natura, sovranatura ed esseri umani -, con la sua capacità di morire e risuscitare ritualmente nelle sue cerimonie di iniziazione (né più né meno della luna e della vegetazione), con il suo potere di incarnare uno spirito mettendosi una maschera, ecc. Se il mondo è trasparente per l’uomo arcaico, anche questo si sente “guardato” e compreso dal mondo. La selvaggina lo guarda e lo comprende (spesso l’animale si lascia catturare perché sa che l’uomo ha fame), come pure la roccia, o l’albero, o il fiume. Ciascuno ha la sua storia da raccontargli, un consiglio da dargli.

Pur sapendosi essere umano e accettandosi come tale, l’uomo delle società arcaiche sa anche di essere qualche cosa di più. Per esempio, sa che il suo antenato è stato un animale, oppure che può morire e tornare alla vita (iniziazione, trance sciamanica) , che può influenzare i raccolti con le sue orge (che può comportarsi con la sua sposa come il cielo con la terra o che può avere la parte del vomere e sua moglie quella del solco). Nelle culture più complesse, l’uomo sa che il suo respiro è vento, che le sue ossa sono simili a montagne, che un fuoco brucia nel suo stomaco, che il suo ombelico può diventare “centro del mondo”, ecc.

Non bisogna immaginare che questa “apertura” verso il mondo si traduca in una concezione bucolica dell’esistenza I miti dei “primitivi” e i rituali che ne dipendono non ci rivelano un’Arcadia arcaica. Come si è visto, i paleocoltivatori, assumendosi la responsabilità di far prosperare il mondo vegetale, hanno accettato ugualmente la tortura delle vittime a vantaggio dei raccolti, l’orgia sessuale, il cannibalismo, la caccia di teste.

Si tratta di una concezione tragica dell’esistenza, risultato della valorizzazione religiosa della tortura e della morte violenta. Un mito come quello di Hainuwele [tramandato nelle Isole Molucche, nella parte più orientale dell’odierna Indonesia], e tutto il complesso socio-religioso che esso articola e giustifica, forza l’uomo ad accettare la sua condizione di essere mortale e sessuato, condannato a uccidere e a lavorare per potersi nutrire. Il mondo vegetale e animale gli “parla” della sua origine, cioè, in ultima analisi, di Hainuwele; il paleo coltivatore comprende questo linguaggio e scopre un significato per tutto ciò che lo circonda e per tutto ciò che fa. Ma questo lo obbliga ad accettare la crudeltà e l’uccisione come parte integrante del suo modo d’essere. Certamente, la crudeltà, la tortura, l’uccisione, non sono comportamenti specifici ed esclusivi dei “primitivi”. Li si incontra lungo tutta la storia, talvolta con un parossismo sconosciuto alle società arcaiche. La differenza consiste soprattutto nel fatto che, per i “primitivi”, questa condotta violenta ha un valore religioso ed è ricalcata su modelli sovrumani. Questa concezione si è protratta a lungo nella storia. Gli stermini di massa di un Gengis Khan, per esempio, trovano ancora una giustificazione religiosa.

Il mito non è, in se stesso, una garanzia di “bontà” e di moralità. La sua funzione consiste nel rivelare dei modelli e nel fornire così un significato al mondo e al’esistenza umana. Anche il suo ruolo nella costituzione dell’uomo è immenso. In virtù del mito, lo abbiamo detto, le idee di REALTÀ, di VALORE, di TRASCENDENZA, vengono lentamente alla luce. In virtù del mito, il mondo si lascia cogliere come cosmo perfettamente articolato, intelligibile e significativo. Raccontando come le cose sono state fatte, il mito svela per chi e per che cosa sono state fatte e in quale circostanza. Tutte queste “rivelazioni” impegnano direttamente l’uomo, perché costituiscono una “storia sacra”.»

Come si vede, la visione di Eliade è lontanissima da ogni edulcorazione in chiave roussoiana delle società arcaiche; nessun mito del buon selvaggio, nessuna “bontà” intrinseca del mondo mitico: e, del resto, basta un minimo di conoscenza della storia e della letteratura antiche per rendersene immediatamente conto.

Non è forse per espletare un rito di natura espiatoria e propiziatoria che Achille uccide i dodici giovinetti troiani sulla pira di Patroclo; episodio che perfino il raffinato Virgilio, esponente di una cultura molto più “moderna”, riprende nella sua «Eneide»? Ebbene, si tratta di un’azione che acquista significato alla luce della credenza in un legame tra l’aldiqua e l’Aldilà, che trae origine e significato alla luce del mito: nel caso specifico, la credenza che il sangue di alcune vittime innocenti possa placare i Mani di un defunto strappato anzitempo alla vita.

E non sono forse piene le tombe etrusche, a cominciare dalla celeberrima Tomba François di Vulci, di simili raffigurazioni, addirittura impressionanti nella loro carica di tragicità e di cruento realismo, con il demone infernale Charun (latrino Charon), dall’aspetto spaventoso, che accompagna le anime nel loro viaggio al Regno dei morti?

Eliade ci ricorda che la pratica del sacrificio umano è indissolubilmente legata alle culture dei paleocotivatori; e l’archeologia ce ne dà conferma, da un capo all’altro del mondo, dall’Europa alle Americhe: ad esempio con le cerimonie dei Maya per scongiurare la siccità mediante il sacrificio di una fanciulla vergine, che veniva precipitata in un pozzo, o con quella degli Skidi Pawnee dedicata alla Stella del mattino, nella quale, sempre per propiziarsi le forze magiche della natura, essi uccidevano una vergine, all’alba, trafiggendola con piccole frecce infuocate.

Sbagliano, dunque, sia coloro i quali ostentano disprezzo verso la concezione mitica del mondo, sia coloro i quali la idealizzano in maniera ingenuamente acritica, proiettando su di essa il loro vagheggiamento di un Eden incontaminato e perfetto, che nasce dalla frustrazione di essere membri di una società esasperatamente individualista e materialista.

La funzione del mito era ed è essenzialmente quella di rivelare la dimensione nascosta, originaria, delle cose, mostrando la stretta interconnessione che tutte le congiunge e che unisce ad esse anche l’uomo.

Al tempo stesso, il mito tramanda il ricordo di un tempo in cui un ordine felice regnava nel mondo e l’uomo stesso godeva di uno statuto privilegiato; cose entrambe che sono andate perdute a causa di un disordine, di una perturbazione, di una caduta che ha incrinato l’assetto originario, ma che appunto il mito è in grado di recuperare, almeno parzialmente, consentendo all’uomo di ricollegarsi a quella fortunata condizione originaria.

In questo senso, è corretto affermare che il mito punta a reintegrare l’uomo nella sua pienezza ontologica e che tale reintegrazione assume le forme e la prospettiva di una elevazione, ossia di un superamento della sua condizione presente, limitata e precaria, per sviluppare e potenziare in lui le facoltà superiori, ivi compresa quella di parlare alle cose, alle piante, agli animali e, pertanto, di rinsaldare i vincoli magici che tengono in equilibrio le forze cosmiche.

Il mito si collega anche da questo lato allo sciamanesimo e dischiude all’uomo la possibilità di inserirsi non più da spettatore inerme o da vittima rassegnata, ma da autentico protagonista, nel gioco di tali forze cosmiche, dalle quale può attingere poteri e possibilità che, nello stato ordinario di esistenza, sono per lui inimmaginabili.

Infine il mito delinea una concezione sacrale del reale; una concezione, cioè, che, rivestendo di mistero e di potenza gli elementi del cosmo, si pone agli antipodi della nostra cultura secolarizzata e della sua pretesa di capire tutto, di spiegare tutto, di misurare e quantificare ogni cosa, alla luce del Logos strumentale e calcolante.

Il mito, infatti, non è, semplicemente, conoscenza del reale, ma rivelazione: e, come tale, presuppone un “corpus” di dottrine esoteriche che solo nei tempi e nei modi stabiliti possono venir trasmessi di generazione in generazione, essendo di origine superiore all’umana; ciò che va propriamente sotto il nome di Tradizione.

Riconoscendo una Tradizione sovrumana, dalla quale derivano tanto l’ordine cosmico, quando le dottrine iniziatiche che permettono all’uomo di scorgerlo, di rispettarlo e di porsi in sintonia con esso, il mito si pone, in effetti, come una forma di approccio al reale radicalmente diversa, e antagonista, rispetto a quella cui noi moderni siamo ormai talmente abituati, da considerarla l’unica vera e realmente efficace.

Una cosa è certa: finché non scenderemo dal piedistallo della nostra presunzione scientista, non potremo capire nulla del mito e continueremo o a denigrarlo, o a idealizzarlo, senza mai penetrarne l’intima essenza.

Che non si lascia catturare in schemi di tipo esclusivamente logico e scientifico, quali quelli cui siamo abituati da quattro secoli di razionalismo materialista e meccanicista; ma che richiede un salto, una discontinuità nel nostro atteggiamento verso il reale, che coinvolga non solo il Logos, ma tutte le nostre facoltà, a cominciare dai sensi interni e dalle potenzialità sopite dell’anima.

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

00:10 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, religion, tradition, traditions, traditionalisme, mythologie, mythe, mythes, mircea eliade, roumanie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 18 octobre 2010

Nationalism and Identity in Romania

Nationalism and Identity in Romania: A History of Extreme Politics from the Birth of the State to EU Accession

Radu Cinpoes (author)

Hardback £59.50

The collapse of communism in Central and Eastern Europe produced a fundamental change in the political map of Europe. In Romania, nationalism re-emerged forcefully and continued to rally political support against the context of a long and difficult transition to democracy. Extreme right-wing party The Greater Romania Party gained particular strength as a major political power, and its persuasive appeal rested on a reiteration of nationalism and identity - and themes such as origins, historical continuity, leadership, morality and religion - that had been embedded in Romanian ideological discourse by earlier nationalist formations. Radu Cinpoes here examines the reasons for the strength and resilience of nationalism in Romania, from the formation of the state to its accession in the EU.

The collapse of communism in Central and Eastern Europe produced a fundamental change in the political map of Europe. In Romania, nationalism re-emerged forcefully and continued to rally political support against the context of a long and difficult transition to democracy. Extreme right-wing party The Greater Romania Party gained particular strength as a major political power, and its persuasive appeal rested on a reiteration of nationalism and identity - and themes such as origins, historical continuity, leadership, morality and religion - that had been embedded in Romanian ideological discourse by earlier nationalist formations. Radu Cinpoes here examines the reasons for the strength and resilience of nationalism in Romania, from the formation of the state to its accession in the EU.

Radu CinpoeA specializes in nationalism and identity politics. He is lecturer in Politics and Human Rights at Kingston University, where he also obtained his PhD in 2006.

Imprint: I.B.Tauris

Publisher: I.B.Tauris & Co Ltd

Series: International Library of Political Studies

Hardback

ISBN: 9781848851665

Publication Date: 21 Sep 2010

Number of Pages: 320

00:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, nationalisme, identité, mouvement identitaire, roumanie, balkans, europe centrale, mitteleuropa, europe orientale, histoire, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 23 septembre 2010

Lettre ouverte de DEXTRA à l'Ambassadeur de Roumanie

00:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fance, roumanie, europe, affaires européennes, roms, nomades, expulsions, actualité, immigration |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 11 septembre 2010

La metafisica del sesso in Mircea Eliade

di Giovanni Casadio* Mircea Eliade nacque nel marzo 1907 e morì nel 1986, quindi a poco più di 79 anni. Trascorse 3 anni in India, quasi un anno in Inghilterra, quasi 5 anni in Portogallo (Lisbona e Cascais), 11 anni a Parigi, 30 anni in America (Chicago) e naturalmente 33 anni in Romania, gli anni della formazione, durante i quali fece continui viaggi in Italia e in Germania. Durante i 30 anni di relativa stabilità a Chicago, quasi tutte le estati traslocava in Francia, con lunghe trasferte prima nel Canton Ticino e poi in Italia.

Fonte: Rinascita [scheda fonte]

“La vita è fatta di partenze”

Jurnalul Portughez, 19 luglio 1945

Si sposò due volte (come adombrato nel proverbio “di Venere e di Marte non si sposa e non si parte”, le nozze sono come un imbarco per un viaggio assai incerto). La prima moglie Nina Mareş (dal 1934 al 1944), la seconda Christinel Cottescu (dal 1950 al 1986) furono devotissime amanti, massaie e segretarie. Ebbe una decina di amori extraconiugali importanti (i più notevoli, quello con Maitreyi, per il contesto orientale e il libro – anzi i due libri – che ne seguirono, e quello con Sorana, per l’exploit orgasmico di cui parlerò nel seguito). E svariate altre donne: non tantissime come il coetaneo Georges Simenon (1903-1989), che si vantava di aver consumato un numero di donne superiore a quello delle matite usate nei suoi innumerevoli scritti (quattrocento e più romanzi e migliaia di articoli) e in un’intervista al vitellone romagnolo Federico Fellini dichiarava: “Fellini, je crois que, dans ma vie, j’ai été plus Casanova que vous! J’ai fait le calcul, il ya un an ou deux. J’ai eu dix mille femmes depuis l’âge de treize ans et demi. Ce n’est pas du tout un vice. Je n’ai aucun vice sexuel, mais j’avais besoin de communiquer!”

Ma anche i libri o gli articoli che si scrivono e poi (non sempre) si pubblicano sono partenze. Un elenco provvisorio, probabilmente in difetto, potrebbe essere il seguente: Romanzi o racconti lunghi: 15 - volumi di novelle: 4 - diari: 5 - volumi di memorie: 2 - drammi: 4 - saggi di storia delle religioni, di filosofia, di critica letteraria: 34 e più - curatele di opere singole o collettive: 2 tomi (Bogdan Hasdeu); 1 tomo (Nae Ionescu); 4 tomi (From Primitives to Zen: fonti di storia delle religioni), 15 voll. (Encyclopedia of Religion) - riviste fondate e dirette o co-dirette: 1. Zalmoxis, 2. Antaios, 3. History of Religions.

Aggiungiamo più di 1900 articoli, pubblicati in riviste e miscellanee di varia cultura soprattutto nel periodo romeno, ripresi solo in minima parte nelle opere menzionate sopra. E non parliamo degli infiniti frammenti inediti: abbozzi di libri non condotti a termine, note erudite, appunti di diario smarriti nei vari traslochi o da lui stesso gettati nelle fiamme o distrutti nel grande incendio che devastò il suo ufficio all’Università di Chicago un anno prima della morte. Molto si trova ancora nei 177 scatoloni del fondo Eliade conservato allo “Special Collections Research Center” presso la Regenstein Library della Università di Chicago, insieme alla corrispondenza, i manoscritti e le prime copie a stampa di tutti i libri pubblicati da Eliade, scritti su di lui e altro materiale interessante, compreso la famosa pipa, 5 temperini e un calzascarpe. Certo una bagattella al confronto della produzione del quasi coetaneo teologo indo-catalano Raimon Panikkar (1918-), al quale si devono più di 60 voll. e più di 1500 articoli, ma – si sa – i teologi scrivono sotto la dettatura di Dio (ed Eliade non era un teologo, contrariamente a quanto molti pensano). Ma un numero abbastanza cospicuo per comprendere che siamo di fronte a un essere fenomenale: un individuo ossessionato da una specie di delirio della scrittura-confessione, in funzione di una fuga dalla realtà (in gergo psicologico “escapismo”), che è poi una forma estrema di svago o distrazione, il cui scopo è d’estraniarsi da un’esistenza nei confronti della quale si prova disagio.

Infinite (in svariate lingue) le monografie, le miscellanee, gli articoli, le voci d’enciclopedia, le recensioni, le tesi di laurea sui più disparati aspetti della sua vita e della sua opera. E – ed è ciò che più conta – infinite citazioni dei suoi scritti in opere di storia delle religioni e di ogni altro genere letterario; per fare un esempio, Eliade è l’unico storico delle religioni menzionato in due opere chiave di due papi, Karol Józef Wojtyła (Varcare la soglia della speranza) e Joseph Ratzinger (Fede, verità, tolleranza).

La sua vita in Portogallo

In questa sede, ci proponiamo di affrontare alcuni momenti del suo vissuto interiore nel periodo portoghese. Premettiamo che Eliade stette in Portogallo, prima come addetto stampa, poi come consigliere culturale, poi di nuovo come addetto stampa, poi come privato cittadino (in ragione dei mutamenti del vento politico romeno) dal 10 febbraio 1941 al 13 sett. 1945, esattamente 4 anni e 7 mesi: sono date che parlano da sé …

Il Jurnal portughez è il più importante dei diari di Eliade per due motivi. Anzitutto esso si diversifica da Şantier (“Cantiere”, noto in Italia come Diario d’India) e dai tre voll. di Fragments d’un journal ovvero Journalul in romeno (che vanno dall’arrivo in Francia nel ’45 alla morte dell’autore nell’86) perché non fu ridotto (e censurato) dall’Autore per la pubblicazione, sia perché non ne ebbe il tempo sia perché non si trovò mai nella disposizione d’animo adatta per fare i conti con il vissuto psichico di quegli anni colmi di avvenimenti funesti per lui, per il suo paese e per il resto del mondo. Sia chiaro: quando Eliade scrive, scrive sempre col pensiero al lettore. Una volta, infatti, osserva che solo quando lui avrà sessant’anni quei pensieri potranno essere resi di pubblico dominio, e solo allo stato di “frammenti”, estrapolati dall’insieme delle confessioni: così scrive il 5 febbraio 1945. Alla sua morte la moglie Christinel non si è mai decisa a dare il permesso della pubblicazione: solo pochissimi intimi hanno avuto accesso al manoscritto conservato nel fondo Eliade della Biblioteca Regenstein di Chicago, tra i quali l’amico romeno Matei Calinescu (1934-2009) e il fedelissimo allievo e biografo McLinscott Ricketts. Ricapitolando, il testo manoscritto è stato pubblicato così come era stato buttato giù dall’autore, e sarebbe dunque la prima volta che ci troviamo di fronte ai pensieri immediati di Eliade, un autore che anche critici benevoli come N. Spineto e B. Rennie considerano un grande bugiardo, costruttore e manipolatore del proprio personaggio per la posterità.

Abbiamo detto che il Jurnal del periodo portoghese è più importante di tutti gli altri diari per due motivi. Il primo, si è visto, risiede nel suo carattere di documento genuino, immediato, in quanto presenta i suoi pensieri senza tagli o rielaborazioni. Il secondo motivo è di ordine contenutistico, e non è meno essenziale. In esso infatti sono narrati: 1) i pensieri e le emozioni che fanno da sostrato alle due opere di Eliade (apparse entrambe nel 1949 ma cominciate in quegli anni luttuosi) di gran lunga più lette e citate, cioè il Traité d’histoire des religions (prima concepito come “Prolegomeni” e poi ripresentato in inglese come Patterns) e il Mythe de l’éternel retour (successivamente presentato in inglese col titolo più descrittivo Cosmos and History); 2) le emozioni e i pensieri generati dal progressivo disfacimento – cui seguirà un inesorabile collasso – delle due cose che al Nostro erano più care, la patria -nazione romena, neamul românesc (sotto il rullo compressore delle armate sovietiche e per la inettitudine o complicità di “piloti orbi” di varie tendenze), e la sposa Nina Mareş (in seguito agli effetti devastanti di un cancro all’utero). E – come è stato notato anche da Alexandrescu, che definisce il Diario portoghese “Apocalisse di Eliade” o “secondo Mircea Eliade” (p. 317, trad. ital.; p. 26, ed. romena) – tra le due catastrofi esiste un inscindibile nesso, quale quello che può sussistere tra le vicende del macrocosmo-mondo e quelle del microcosmo-uomo, per restare nei termini di una polarità derivata da una tradizione – quella indiana – a lui estremamente familiare (si veda, ad es. nel Diario, la riflessione del 25 sett. 1942: “Quando l’uomo scopre sé stesso, ātman, scopre l’assoluto cosmico, brahman, e nello stesso tempo coincide con esso”, p. 49, trad. it.). In queste circostanze, e da esse condizionato e afflitto, egli elabora una serie di formule ermeneutiche che anticipano la filosofia delle due opere. Da queste circostanze, in maniera ancora più evidente, nascono una serie di riflessioni assolutamente brutali sulla situazione politica del tempo e sulla propria intimità personale, riflessioni che non mancheranno di suscitare gli strilli indignati delle anime belle e dei corifei della correttezza politica. Diamo quindi la parola all’autore stesso: all’Eliade intimo.

La bella giudea di Cordova

Anzitutto una riflessione sulla donna come virtuale soggetto e oggetto di desiderio e di innamoramento. Il 5 ottobre 1944 Eliade è a Cordova per un congresso in cui avrebbe parlato di miti sull’origine delle piante. Nella piazzetta di Maimonide adocchia “dal gruppo di curiosi che ci guardano passare, una ragazza straordinariamente bella, con una macchia bruna sotto gli occhi. Un tipo marcatamente ebraico” (p. 169 trad. it.). In lui si accende la fiamma del desiderio; non lo dice – secondo lo stile reticente e allusivo che è tipico del suo diario –, ma è evidente dalla narrazione che segue. “Al Depósito de Sementales (cioè il deposito degli stalloni), perché ci vengano mostrati i cavalli. Il primo cavallo che ci presentano è da monta: poderoso, ma terribile. In effetti il sesso non è mai bello, manca di grazia, non ha altra qualità tranne quella della riproduzione potenziata in modo mostruoso. Sono convinto che la maggior parte dei cavalli arabi e arabo-ispanici che ci vengono fatti vedere, superbi, nervosi e fieri, siano impotenti, o quasi. Il pensiero che la forza generativa che sento turbarmi sin dall’adolescenza potrebbe essere il grande ostacolo tra me e lo spirito puro, l’uccello del malaugurio del mio talento, mi deprime. Che cosa avrei potuto creare se fossi stato meno schiavo della carne!”. Eliade fu certo ossessionato dall’antitesi tra libido copulandi e libido scribendi (sentite entrambe come forme di creazione potenziale), ma non ricorse mai come il giudeo greco alessandrino Origene al rimedio estremo della castrazione. Per domare le urgenze della carne dovette attendere il naturale sedarsi dell’istinto sessuale, in seguito al trascorrere degli anni e grazie alla compagnia di una donna castrante come Christinel Cottescu. Lì a Cordova, la visione in rapida successione della bella giudea e dei potenti/impotenti stalloni fa scattare nella sua mente un’intuizione sulle modalità dell’eros femminile che è certo basata sulla sua ventennale esperienza di seduttore ma anche su una raffinata capacità di cogliere gli aspetti sottili della realtà, capacità che è poi anche quella che contraddistingue la sua ermeneutica dei fenomeni religiosi nei loro aspetti simbolici. “Dubito che le donne amino la violenza come stile erotico e abbiano un debole per gli uomini brutali. La donna è sensibile in primo luogo all’intelligenza (come la intende lei, ovviamente: “vivacità di spirito”, “facezia” [spirt, drăcos, glumeţ], ecc.); più che alla stessa bellezza. In secondo luogo, è sensibile alla bontà. Tutti i racconti con donne ossessionate da uomini brutali, ecc., sono invenzioni letterarie di certi decadenti. Statisticamente, e soprattutto nei villaggi, ciò che attrae nel 90 % le donne è il “cervello” (deşteptăciunea) e la bontà. Non è la capacità generativa a distinguerci dalle donne, ma l’intelligenza” (p. 170 trad. it.).

La conclusione di Eliade, per quanto generalizzante, è sicuramente fondata e potrebbe assegnare al suo autore un posto d’onore tra i trattatisti dell’amore nella serie che va da un Andrea Cappellano a un Henri Stendhal, fino a un Francesco Alberoni, si licet parvis componere magnis. Merita attenzione il corollario di questa riflessione che sembra caratteristico di una mentalità tipicamente maschilista, piuttosto disinvolta nei riguardi delle capacità intellettuali del gentil sesso: “Non è la capacità generativa a distinguerci dalle donne, ma l’intelligenza”.

Intelligenza e gentil sesso

Vuole egli intendere, con questa asserzione, che le donne sono prive di intelligenza?

Probabilmente sì, nel senso che le donne sarebbero prive di quel certo tipo di intelligenza o prontezza di spirito che esse prediligono in quegli uomini che ai loro occhi ne appaiono dotati. E credo invero che quel suo insistere sulla differenza (quella certa cosa che ci distingue dalle donne, “ne distingue de femei”), debba intendersi nel senso che le donne – come del resto gli uomini – sono naturalmente attratte (per la nota legge chimico-fisica sull’attrazione tra poli contrari) da quegli uomini che possiedono in maniera marcata una caratteristica di cui esse si sentono prive: il che naturalmente è vero solo in certi casi. E sarà lo stesso Eliade a notarlo in un pensiero successivo che sembra in netta contraddizione con questo.

L’11 aprile 1945, meno di un anno dopo, il Nostro è in uno stato di acuta irritazione nei riguardi dei suoi compatrioti maschi (in particolare i funzionari del ministero degli Esteri, pronti a inchinarsi di fronte al nuovo padrone sovietico) e in più soggetto a una crisi nevrastenica, “alimentata in modo naturale dalla mia insoddisfazione erotica”. Il suo pessimismo “per quel che riguarda la condizione attuale dell’uomo” lo induce ad impietose considerazioni che smascherano la (presunta) superiorità dell’intelligenza maschile. “Certe volte mi deprime l’enorme ruolo che continua a svolgere la vanità nella vita di quasi tutti gli uomini; superiore a quello del sesso, della fame o della paura della morte. Mi convinco egualmente che il maschio ‘in generale’ è di gran lunga più stupido di quello che ritenevo sino a qualche anno fa. La lucidità del maschio è una leggenda. Conosco, oggi, moltissimi uomini che sono stati scelti, menati per il naso e ‘acchiappati’ da donne completamente prive di ogni tipo di attrattiva – senza che essi avessero anche solo il sospetto del ruolo passivo che hanno avuto. (…) In moltissime coppie che ho conosciuto negli ultimi sette, otto anni, le mogli sono molto al di sotto del livello dei mariti, ma infinitamente più intelligenti e abili di loro, prova ne sia il fatto che se li tengono. Al contrario, quasi tutte le donne ammirevoli che ho conosciuto in questo lasso di tempo sono rimaste senza marito, perché nessun uomo ha saputo sceglierle. D’altronde, credo che quasi nessun uomo scelga. È sempre scelto. Come spiegarmi, altrimenti, tante coppie assurde che conosco? La stupidità dei maschi non è mai tanto evidente come quando, dopo molti amoreggiamenti e avventure, decidono di sposarsi. Quasi sempre la sposa ‘scelta’ è di gran lunga inferiore alle donne con le quali hanno flirtato, ecc.” (p. 264-265, trad. it.). Sei mesi prima, come abbiamo visto, pare che egli pensasse esattamente il contrario. Anche se sembra evidente che nell’un caso egli si riferisce alle condizioni in base alle quali la donna si lascia sedurre, nell’altro alla strategia che mette in atto per sedurre – a fini matrimoniali. Sulla donna, sul mistero della mente femminile, comunque, fa cilecca la razionalità di Mircea Eliade, come faceva cilecca la razionalità di un Platone o di un Schopenhauer.

L’eros come emozione

e orgasmo

E dall’eros come “innamoramento” passiamo a un’altra serie di riflessioni attorno a un altro aspetto paradossale della tematica erotica: l’eros come emozione legata all’evento fisiologico dell’eccitazione e dell’orgasmo, di nuovo da un punto di vista prettamente maschile. Tra il 2 e il 3 di febbraio del 1945, quando la disperazione per la “sparizione di Nina” gli pare intollerabile, quando la lettera di quasi licenziamento del Ministero degli Esteri lo getta praticamente sul lastrico, egli giunge, come avrebbe detto Eschilo, al mathein attraverso il pathein: a un intuizione geniale attraverso l’angoscia e la sofferenza (p. 227, trad. it.). Egli si domanda: “Che cosa significa la perdita di tua moglie, in confronto alla grande catastrofe mondiale, nella quale lasciano la vita decine di migliaia di persone al giorno, che annienta città e strema nazioni?”. La risposta che Eliade dà è lucidissima, e getta, per così dire, un ponte tra il macro- e il microcosmo; e significa, nel fondo, che la massa non è che una somma di individui tra loro incomunicabili. “Gli risponderei: immaginati un giovane innamorato da tanto tempo, che, un bel giorno, riesce a far sua la donna amata. È felice, e nel vederlo traboccare di felicità tu gli dici: ‘Che interesse può avere il fatto che tu oggi abbia posseduto una donna! Alla stessa ora, in tutto il mondo, almeno un milione di coppie stavano facendo, come te, l’amore. Non c’è nulla di straordinario in quello che ti è successo!’. E, malgrado ciò, lui, innamorato, sa che ciò che gli è successo è stato straordinario”. In questa minirealtà – che poi tanto minima non è – Eliade dà mostra di una capacità introspettiva che gli fa cogliere quel tanto di banale e di balordo che è implicito nell’atto della consumazione, che assume significato solo attraverso l’amore, amore che è in grado di produrre una trasformazione quasi alchemica dell’evento fisiologico. Una capacità introspettiva che è in fondo in sintonia (ci sia concesso questo accostamento che ad alcuni potrà apparire irriverente o impertinente) con la sua riflessione su tempo ed eternità, quale si ritroverà appunto nel libro alla stesura del quale si accingerà il mese successivo e che apparirà in Francia quattro anni dopo col titolo Le mythe de l’éternel retour. Archétypes et répétition (Paris 1949). Per il resto della notte lo rode l’insonnia, durante la quale si accavallano pensieri dominati da una disperazione atroce e senza apparente via di uscita (“sento che qualsiasi cosa faccia il risultato è la disperazione”). E di nuovo si rifugia nell’escamotage del libertinaggio fine a se stesso, svuotato di ogni dimensione romantica.

“E ho un’alternativa: se mi getterò di nuovo in esperienze (leggi: erotismo), mi consumerò invano, perché nessun piacere fisico può essermi di consolazione una volta estinto (può forse consolarmi l’aver stretto tra le braccia Rica, Maitrey, Sorana e qualche altra? Mai un ricordo erotico consola; tutto si consuma per sempre nell’atto; si ricorda l’amore, l’amicizia, la storia legata a una donna, ma ciò che è stato essenzialmente erotico, il fatto in sé diventa nulla nell’istante successivo alla sua consumazione). Così, mi dico che devo accontentarmi di un equilibrio fisiologico acquisito senza grattacapi (un’avventura qualunque e comoda) e concentrarmi sulla mia opera, lasciandomi passare accanto la vita senza sentirmi costretto ad assaporarla, a cambiarla né ad avvicinarmela”. Alla lucidità della diagnosi (effettivamente è così: il ricordo erotico non consola, tutto si consuma per sempre nell’atto, da cui il pessimismo sull’eros come adempimento fisiologico frustrante di Lucrezio nel IV libro del De Rerum Natura e l’insaziabile concupiscenza di Don Giovanni nel mito e nella letteratura) segue la banalità della terapia: “un’avventura qualunque e comoda”, cioè evidentemente mercenaria.

Insomma, per salvarsi dalla depressione conseguente alla débacle sua personale e della sua patria, Eliade (in fondo ha solo 38 anni, un’età in cui gli ormoni sono ancora assai attivi) si rifugia nel sesso come atto biologico di puro consumo. Nei giorni e nelle notti che vanno dal 5 marzo al 15 aprile 1945, mentre la storia macina gli eventi (per usare un’espressione carducciana) come in nessun altro momento del secolo testé trascorso, il Nostro macina i propri testicoli con accanimento per così dire terapeutico. Negli intervalli della cronaca del pellegrinaggio a Fatima, “per il riposo dell’anima di Nina e la salvezza della mia integrità spirituale” (18 marzo, p. 252, trad. it.), e del successivo ritorno a Cascais ove si ritrova a lottare con i tira e molla del Ministero degli Esteri romeno e con i fantasmi del proprio passato, è tutto un susseguirsi di annotazioni di eventi crudamente neurologici e fisiologici (p. 249-269 trad. it.). Il 5 marzo egli comincia a sperimentare la sua inedita tecnica di liberazione dalla crisi nevrastenica dando briglia sciolta alla sua sensualità e ad una sfrenata ginnastica sessuale. “Oggi – annota – sono tornato alla fisiologia. In un’ora ho fatto l’amore tre volte con la stessa donna, un po’ meravigliata, bisogna dirlo, del mio vigore. Domani o dopodomani consulterò un neurologo: voglio tentare tutto. Mi affliggerebbe apprendere, ad esempio, che la mia nevrastenia e la mia melanconia sono dovute alle adorabili funzioni seminali” (p. 249, trad. it.). Il 14 marzo, alla vigilia della partenza per Fatima, annota: “Ripeterò la mia arcinota tecnica di liberazione attraverso l’eccesso, di purificazione attraverso l’orgia. (…) Voglio sapere se la mia melanconia ha o no radici fisiologiche. Voglio liberarmi da ogni influenza seminale, anche se questa liberazione implicherà sedurre un centinaio di donne” (p. 251, trad. it.). Il 16 marzo riceve dal neurologo la risposta che si attendeva: “le melanconie dipendono da cause spirituali”, ma la crisi generale ha motivazioni più biologiche, legate alla sua ipersessualità insoddisfatta: “non posso raggiungere l’equilibrio se non solo dopo la realizzazione di quello erotico” (p. 252, trad. it.). E durante il viaggio, nonostante le consolazioni spirituali del paesaggio “archetipico” si ritrova a lottare coi soliti fantasmi ormonali: “Tutto ieri e oggi ossessionato dal sesso” (22 marzo, p. 257, trad. it.). L’11 aprile, di nuovo a Cascais, ripete a sé stesso che la crisi nervosa è basata sull’insoddisfazione erotica. Ma i rapporti saltuari, per quanto spinti al massimo della sollecitazione ormonale, non lo soddisfano abbastanza: “avrei bisogno di un’amante giorno e notte” (11 aprile, p. 264, trad. it).

La politica, la pausa,

il lavoro

Il 15 aprile finalmente il Nostro riprende a lavorare (dopo la crisi di melanconia del giorno precedente in cui ha vissuto “un distacco definitivo dall’opera, dalla cultura, dalla filosofia, dalla vita e dalla salvezza”), ed è alle prese con la rilettura di Isabel şi apele diavolului (1929/30), in vista di un’eventuale nuova edizione. E allora, quasi proustianamente, riaffiorano in lui sensazioni e ossessioni che lo perseguitavano al momento della stesura del libro e immediatamente dopo la sua apparizione in Romania. “Un particolare mi turba: l’accento che pongo sulla sterilità, sull’impotenza. … Mi sono chiesto se il mio rifiuto (nel romanzo) di possedere Isabel non potrebbe interpretarsi psicoanaliticamente come un’ossessione di impotenza. Visto che non ho mai avuto tale ossessione, mi chiedo da dove provenga il rifiuto di possedere una ragazza che ti si offre, complicato dalla gioia sadica di vederla posseduta da un altro. È probabile che questa domanda se la siano posta anche gli altri. Rammento che Sorana, dopo una giornata eroica [meglio: “brava”, romeno: zi de vitejie] nel rifugio di Poiana Braşov dove feci dieci volte l’amore con lei, mi confessò che il mio vigore l’aveva sorpresa; perché, dopo aver letto Isabel, mi credeva quasi impotente. Ma, spaventata dalla mia energia, si confidò con Lily Popovici, che lei riteneva avesse avuto più esperienze in fatto di uomini. Lily le disse che, se non mi avesse conosciuto, avrebbe pensato che mi fossi drogato, che avessi preso delle pillole, ecc. La cosa più divertente è che io neppure mi rendevo conto d’essere in realtà messo tanto “bene”. Mi sembrava che qualsiasi uomo, se una donna gli piaceva, ed era rilassato, poteva fare l’amore dieci volte! Più tardi, ho capito che questo è un privilegio abbastanza raro” (p. 268, trad. it.). Questa ossessione della virilità, presente nella sua narrativa giovanile, è certo esistente allo stato latente nella sua psiche (per quanto egli si affretti a precisare il contrario: “Il problema della potenza o dell’impotenza non mi ha mai preoccupato”), altrimenti mal si spiegherebbe questa sua ricorrente, quasi puerile compiacenza nell’esibizione delle sue prodezze priapiche, ed è da Eliade ricollegata a un rifiuto ben più radicato e conscio: il rifiuto di generare prole, che si lega poi al lacerante senso di colpa prodotto dalla morte di Nina per cause probabilmente legate a un aborto violento che lui stesso le aveva imposto.

In queste meditazioni di un Eliade alla soglia dei quarant’anni è teorizzata, sul piano individuale, una tecnica di liberazione dall’angoscia (in altre parole, una tecnica di “salvezza”), basata sulla ginnastica copulatoria e l’estasi eaiaculatoria, senza che si tenti di elevarla su un piano di trascendenza metafisica o di stabilire alcun rapporto con i valori catartici e salvifici dell’orgia, temi peraltro assai familiari all’Eliade autore, nel 1936, di Yoga, essai sur les origines de la mystique indienne. L’aggancio di questo tema con più ampie realtà filosofiche e storico-religiose sarà invece compiuto da un altro storico e pensatore che è stato un suo dialettico compagno di strada in varie imprese, l’italiano Julius Evola (1898-1974), in Metafisica del sesso (1958; II ed. 1969). Un libro, questo, anch’esso frutto di una catastrofe personale mirabilmente metabolizzata, un libro che Eliade non avrebbe mai potuto scrivere, anche se fu testimone della sua gestazione in un incontro avvenuto nel maggio del 1952. In esso, in particolare nel terzo capitolo (Fenomeni di trascendenza nell’amore profano), Evola tratta dell’amplesso da un punto di vista superiore, cercando di cogliere quegli effetti trascendenti che rappresentano l’acme dell’atto sessuale. Come ha scritto Franco Volpi nel Dizionario delle opere filosofiche (Milano 2000, p. 357), nella voce appositamente dedicata a quest’opera apparentemente così poco filosofica, “Evola sviluppa una considerazione metafisica del sesso, ritenendo tale fenomeno un elemento troppo importante nella vita degli esseri per lasciarlo a spiegazioni semplicemente positivistiche e sessuologiche. Il sesso è la forza magica più intensa della natura, capace di esercitare su tutti i viventi un’attrazione irresistibile e tale da fornire, secondo Evola, l’occasione per trascendere la mera corporeità ed elevarsi fino al piano dello spirito. Il fenomeno del sesso implica dunque un potenziale estatico, iniziatico, che può essere portato alla luce soltanto guardando a esso dalla prospettiva metafisica”. E, conclude Volpi, “nell’eros – nei suoi attimi sublimi, ma a volte anche in esperienze d’amore quotidiane particolarmente intense – balugina la trascendenza, la quale può infrangere i limiti della coscienza quotidiana e produrre un’apertura spirituale. Il fenomeno del sesso getta così un ponte tra la fisica e la metafisica, tra la natura e lo spirito”. Ma queste cose l’Eliade del 1945, innamorato senza speranza di una donna che è ormai un fantasma e soggetto ancora a violente tempeste ormonali, non poteva o non voleva dirle.

*Ordinario di Storia delle Religioni all’Università di Salerno

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

00:10 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, métaphysique, sexualité, roumanie, mircea eliade, tradition, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 10 juillet 2010

Rumänien: Im Namen des Volkes

00:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe orientale, europe centrale, roumanie, europe, affaires européennes, politique internationale, crise, finances |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 05 juillet 2010

Se Cioran il nichilista scopre l'amore assoluto

di Mario Bernardi Guardi

Fonte: secolo d'italia

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

00:11 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, roumanie, cioran, lettres, littérature, philosophie, lettres françaises, lettres roumaines, littérature française, littérature roumaine, pessimisme, amour, amour absolu |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 23 juin 2010

De slapeloze uit Rasinari

De slapeloze uit Răşinari

De slapeloze uit Răşinari

De slapeloze uit Răşinari

E. M. Cioran, On the heights of despair

De Roemeense schrijvende filosoof E. M. Cioran, maakt mij bijzonder neerslachtig, maar doet mij daarvan de waarde realiseren. Met nadruk krijgt deze filosoof hier de voornaam 'schrijver' aangereikt. Zeer bekwaam is hij met woorden. Filosofie bij Cioran is van vlees en bloed, en moet daarom ook met het zwaard geschreven worden. Gaandeweg het boek doemde de impressie bij mij op dat zijn persoonlijke ontboezemingen, die meermaals als bijlage terugkeren, naast verstrengeld te zijn in de stukken - ook al erg ongebruikelijk in de filosofie - ertoe dienen om de filosofische wanhoop te bezweren. Maar die wanhoop - de ultieme wanhoop: de dood - is het enige waar we mee uit de voeten kunnen, want de logiek van de Griekse wijsgeren heeft voor Cioran afgedaan. Alleen door de lyriek beleven we de subjectieve chaos die ons universum beheerst.

De Roemeense schrijvende filosoof E. M. Cioran, maakt mij bijzonder neerslachtig, maar doet mij daarvan de waarde realiseren. Met nadruk krijgt deze filosoof hier de voornaam 'schrijver' aangereikt. Zeer bekwaam is hij met woorden. Filosofie bij Cioran is van vlees en bloed, en moet daarom ook met het zwaard geschreven worden. Gaandeweg het boek doemde de impressie bij mij op dat zijn persoonlijke ontboezemingen, die meermaals als bijlage terugkeren, naast verstrengeld te zijn in de stukken - ook al erg ongebruikelijk in de filosofie - ertoe dienen om de filosofische wanhoop te bezweren. Maar die wanhoop - de ultieme wanhoop: de dood - is het enige waar we mee uit de voeten kunnen, want de logiek van de Griekse wijsgeren heeft voor Cioran afgedaan. Alleen door de lyriek beleven we de subjectieve chaos die ons universum beheerst.'I despise the absence of risks, madness, and passion in abstract thinking. How fertile live, passionate thinking is! Lyricism feeds it like blood pumped into the heart!'

En:

'Haven't people learned yet that the time of superficial intellectual games is over, that agony is infinitely more important than syllogism, that a cry of despair is more revealing than the most subtle thought, and that tears always have deeper roots than smiles?'

Cioran's lyrisme van de wanhoop is ironisch, poëtisch, arrogant, paradoxaal en gewelddadig. Hij laat zijn licht schijnen over moderne zaken zoals hij daar noemt: vervreemding, absurditeit, het pijnlijke van het bewustzijn en de ziekte van de rede. Hij doet dat in zesenzestig korte, bondige, heftige hoofdstukken, alle gevuld met stevige aforismen. Nietzscheaans is Cioran in zijn afwijzing van het middelmatige, maar die is niet despotisch, want op lijden staat geen maat - lijden is altijd intern, nooit extern. Cioran gaat uit van zijn eigen lijden, dat een oorsprong heeft: slapeloosheid. Cioran lijdt aan slapeloosheid, en naar het schijnt heeft hij de kunde van het fietsen opgepakt om na uren en uren gefiets te proberen thuis in zijn kleine en schamele appartement in slaap te vallen. Vaak tevergeefs. Zijn fysieke gesteldheid is navenant en wordt de basis van zijn filosofie, zoals we lezen in Facing silence:

'Chronic fatigue predisposes to a love of silence, for in it words lose their meaning and strike the ear with the hollow sonority of mechanical hammers; concepts weaken, expressions lose their force, the word grows barren as the wilderness. The ebb and flow of the outside is like a distant monotonous murmur unable to stir interest or curiosity. Then you think it useless to express an opinion, to take a stand, to make an impression; the noises you have renounced increase the anxiety of your soul. After having struggled madly to solve all problems, after having suffered on the heights of despair, in the supreme hour of revelation, you will find that the only answer, the only reality, is silence.'

Ziekte, de eenzaamheid van de stilte maakt een mens lucide en doet hem de nietsheid ervaren. Hij moet die schrijnende kans met beide handen aangrijpen: 'Only the sick man is delighted by life and praises it so that he won't collapse.' Dit uitgangspunt voert de jonge Roemeense auteur naar verscheidene lyrische uitweidingen, die over de problematiek van de zelfmoordneiging zijn niet ondervertegenwoordigd. Met de zesenzestig hoofdstukken verwierf hij aan een universiteit in een grote stad (welke wordt niet duidelijk in de verantwoording) een plaats in Berlijn, alvorens een eindthese te schrijven over het Bergoniaanse intutionisme. Hij is pas drieëntwintig jaren jong en geboren te Răşinari, een klein, idyllisch Transsylvaans dorpje. Zal hij niet als een kwade zombie laveren tussen de zwartgeschaduwde stadsbussen en centrummuren?

Titels als The premonition of madness, Nothing is important, The world in which nothing is solved, Total dissatisfction, en The return to chaos geven een indruk van de beladen thematiek en haar behandeling; een stuk als Enthousiasm as a form of love geeft de speelsheid in die zwaarte weer. Mooi vind ik bovendien de stukken waarin Cioran zelf lijkt te balanceren, wild maar elegant te koorddansen, tussen het gewicht van zijn thema en de verwoording ervan. In The cult of infinity, een pleidooi voor de eindeloosheid, buigt hij zich over muziek.

'One of the principal elements of infinity is its negation of form. Absolute becoming, infinity destroys anything that is formed, crystallized, or finished. Isn't music the art which best expresses infinity because it dissolves all forms into a charmingly ineffable fluidity? Form always tends to complete what is fragmentary and, by individualizing its contents, to eliminate the perspective of the universal and the infinite; thus it exists only to remove the content of life from chaos and anarchy. Forms are illusory and, beyond their evanescence, true reality reveals itself as an intense pulsation. The penchant for form comes from love of finitude, the seduction of boundaries which will never engender metaphysical revelations. Metaphysics, like music, springs from the experience of infinity. They both grow on heights and cause vertigo. I have always wondered why those who have produced masterpieces in these domains have not all gone mad. Music more than any other art requires so much concentration that one could easily, after creative moments, lose one's mind. All great composers ought to either commit suicide or become insane at the height of their creative powers. Are not all those aspiring to infinity on the road to madness? Normality, abnormality, are notions that no longer mean anything. Let us live in the ecstasy of infinity, let us love that which is boundless, let us destroy forms and institute the only cult without forms: the cult of infinity.'

In de Kansas City Star van 11 november 1934 observeert een journalist, William Allen White, dat Franklin Delano Roosevelt 'has been all but crowned by the people.' Zijn radiopraatjes voor de openhaard nemen de mensen voor hem in, maar de depressie beklijft. In de Abessijnse stad Walwal is het 4 december tot een vuurgevecht gekomen tussen Italiaanse en Abessijnse troepen. Over de zelfmoord op 7 december van een Noorse zeeman in pension City in de Terneuzense Nieuwstraat blijft de commissaris in het ongewisse. Over het onbenullige van geschiedenis schrijft Cioran in History and eternity, ons ademloos achterlatend door een originele visie: geschiedenis is een nutteloos vacuüm?

'By outstripping history one acquires superconciousness, an important ingredient of eternity. It takes you into the realm where contradictions and doubts lose their meaning, where you can forget about life and death. It is the fear of life and death that launches men on their quest for eternity: its only advantage is forgetfulness. But what about the return from eternity?'

Met deze sporadische vraag geraken we tot het enige minuscule Socratische trekje in Cioran. De slapeloze lyriek van deze gewelddadige schrijver en filosoof zal hopelijk nog zoveel mogelijk open wonden open houden.

Aldo Fujimori

00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, cioran, lettres, littérature, littrature française, littérature roumaine, lettres roumaines, lettres françaises, roumanie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 06 mai 2010

A. Dugin: "Russia strongly rejects any presence of US Navy in the Black Sea

Aleksandr Dugin – „Russia strongly rejects any presence of US Navy in the Black Sea”

CP: – Mr. Dugin, we daily see demonstrations of the people in all major parts of the world. It’s a democratic way to express their disagreement. In Russia, the radical measures of the authorities but also the inability of the opposition led the right to protest in ridiculous. Population doesn’t believe in this „institution” of citizen. Maybe that’s why Kaliningrad episode was so much fuss. How see you this episode ?

AD: – There are some problemes with the functioning of democracy in Russia, I agree. But I think that there is the very big problem with the democracy as such in the West and in the other part of the world. The mass protest actions couldn’t reach the only real goal – to overthrow the capitalist system based on the expropriation of the real value of human work. The democracy on the global scale is bogus. It is completeness faked. What we call «democracy» is an Spectacle, with or without special glasses. Namely: in the advanced societies the Spectacle is very impressive as the 3D technology as in Avatar movie. In the more tradition societies, like Russia, with less davanced technologies, the illusions of Spectacle are much poorer. We, Russsians, are living in the first stage of capitalist lie. So our Spectacle of democracy is bad and the cruelty of capitalist exploitation is not masked properly.

The capitalism is something that is not compatible with the real democracy, human right and freedom and social justice. The only difference that I see consists in the fact that modern Russian capitalism is much cruder.