Nowhere do geo-political upheavals take place so surprisingly as in the Middle East, and nowhere do ‘enemies’ become ‘friends’ overnight and vice versa. No wonder, the Middle East is the most volatile region in the world not only in terms of the deeply immersed conflicts but also in terms of the rapidity with which relations between states undergo changes. We can have a glimpse of the peculiar nature of the Middle Eastern geo-political landscape through the prism of Saudi-Iran relations, which have undergone some serious twists over the last few months. Developments at regional and global level have pushed both states towards amending their otherwise fractured relations.

A look at some of the recent contacts made at diplomatic level show the ‘seriousness’ on part of both states to amend their relations. For example, following a meeting between the Saudi ambassador to Tehran and former Iranian president Akbar Hashemi Rafsanjani in April, publicized largely due to controversy regarding reciprocal kisses on the forehead, reports surfaced in May that Rafsanjani was actually spearheading an effort to improve relations. Such efforts, so say the reports, have been given the nod of approval from Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, and involve a plan to discuss less complicated issues first. The meeting was followed by Saudi Foreign Minister Prince Saud bin Faisal’s May 13 statement in which he stated that his Iranian counterpart, Mohammad Javad Zarif, could visit Riyadh “anytime he sees fit.”

The increased warmth being observed between the two states is, however, not the result of any dramatic convergence of interests, but the result of the US’ new grand strategy for the Middle East. In other words, twist in the Saudi-Iran relations is an effect of the US’ geo-political maneuverings rather than an independent policy decision taken by any of the two states. According to a June 2, 2014 report of Arab News, a high official in the Obama administration is encouraging, as a part of the US’ official policy, both Iran and Saudia to mend their relations. It has also been expressed that the US is actually using overt and covert pressure on both states. As such, for Iran the US is playing the ‘nuclear card’; and for Saudia, the US is playing the ‘Iran card’. That the US is deeply involved in bringing this twist can be gauged from the fact that last month, the US Defense Secretary Chuck Hagel visited Saudi in a quest to establish a détente between Iran and Saudi Arabia. Hagel got his cue from earlier remarks made by Iran’s President Rouhani, suggesting that Iran does intend to improve its ties with Saudi Arabia.

In this behalf, it is important to take into account that the US has been at the helm of introducing significant changes in Saudi Arabi’s establishment and some of the most anti-Iranian elements have either been removed or are going to be removed in a bid to pave the way for rapprochement. According to some reports, as also according to Iranian official Press TV, Saudi King Abdullah removed Prince Bandar bin Sultan, the Saudi intelligence chief, primarily because of his opposition to improving relations with Iran on behalf of Obama administration. The fact of his opposition becomes apparent when we take into account that he had also been Saudi ambassador to the US and was known to have had close ties with former US President George W. Bush, and that he was also an advocate of the US’ invasion of Iraq in 2003. However, Obama administration’s geo-political maneuvering, that now includes reversing G.W. Bush’s policy towards the Middle East, had put the former intelligence chief in an awkward position vis-à-vis the US and his own State. Following the same tide, it is now being expected that the person now going to be removed is the current Saudi foreign minister. The reason for his removal is again his hawkish stance towards Iran. In an interview to New York Times in 2009, he is stated to have said that Iran must never be allowed to develop a nuclear program of any sort whatsoever.

The fact that Saudi Arabia has been compelled to reverse its position in accordance with geo-political scenario dramatically changing as a result of US-Iran deal, howsoever fragile it might be, is indicative of the relative positions of both Iran and Saudia under the current circumstances. Clearly, Iranian diplomacy has outmaneuvered the Saudis in their bid to establish Sunni hegemony in the Middle East. As a matter of fact, the Saudi rulers were fuming at the success of Iranian diplomacy in reaching successfully out of sanction quagmire, which has in turn greatly normalized Iran’s international relations and enhance the country’s regional prowess.

An additional factor that seems to have played a pivotal role in forcing both the US and Saudia to change policy towards Iran is their failure in changing regime in Syria. Syria, that was supposed to provide ‘the road to Iran’ for the US and Saudia, has turned out to be a game changer in the Middle East leading to significant breakthroughs. In this behalf, Saudi Arabia is most likely to see that failure to improve relations with Iran would be closing a door at a time when it prefers to keep all of them open. While it cannot be ruled out that both sides recognize that the regional situation, particularly in Syria, is becoming untenable, at this point Iran holds the higher position. With ongoing talks regarding a permanent agreement between Tehran and the P5+1 in the background, along with increasing visits by Western business delegations to the country, Saudi Arabia sees Iran’s re-emergence as a regional and economic power as the most likely rather than a mere potential possibility. As such, to keep its options open, the Saudis have come to this realization that they might have even to co-operate with Iran in future as far as settlement of crisis in Syria is concerned.

But the important question that needs to be emphatically answered here is: why is the US bringing the two erstwhile ‘enemy’ states together? Is it a part of the US’ policy of redesigning the entire landscape of the Middle East and making its own hegemony more deeply entrenched? In other words, this strategy of the US seems to be perfect when linked with the “Asia Pivot.” If major targets of the “Asia Pivot” are China and Russia, control over entire Middle East is of immense significance for the US—hence, Saudia-Iran rapprochement. This control would enable the US manipulate the world’s largest energy producer, and thereby, global economy. The US Secretary of State, John Kerry, may not have realized it when he put all the eggs in the Israeli-Palestinian peace basket that no bilateral relationship in the Middle East is more consequential and important for the region’s future and the US interests than the relationship between Saudi Arabia and Iran.

But the US cannot achieve this objective easily given the peculiar nature of Saudi-Iran relations and the general political landscape of the Middle East. The US seems to have oversimplified the situation for its own convenience. Intricacies of Saudi-Iran relations are not built solely around the Syrian issue, however. These two regional powers are on opposite sides on virtually every single issue. Primarily, both are vying for power and influence in the Persian Gulf. In Syria, Iran supports the Assad regime and Hezbollah while the Saudis support the Sunni rebels in Syria and the anti-Hezbollah forces in Lebanon. In the Palestinian territories, the Saudis support Mahmoud Abbas and Fatah, and the Two-State solution, while the Iranians back Hamas and reject the Two-State solution. And in Iraq, Prime Minister Nouri al-Maliki is an Iranian ally, while the Saudis support the Sunni rebels/fighters. They are also in competition within the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). In addition to these conflicting interests, there are the ethnic (Arab versus Persian) and sectarian (Sunni Saudi Arabia versus Shiite Iran) differences, which are likely to leave deep imprints on or rather defy any attempt at rapprochement.

It is for this reason that it would be extremely naïve and an oversimplification of the ground realities if we contemplate a complete normalization of relations between both states, especially when reports of Saudi-Israel anti-Iran alliance have also come to limelight. The fact that both Saudia and Iran have been and are working to sabotage each others’ ambitions is a sufficient evidence of the historically deep seated animosity between them. Although it is difficult to categorically conclude that rapprochement cannot take place at all; however, difficulties impeding it are too formidable to be overcome by mere exchange of ministers. The US’ role must also not be simplified as a mere mediator. She has her own interests to pursue; and, the more the Middle East remains divided, the more the US and its allies stand to achieve both politically and economically. Politically an internally hostile Middle East would allow the West to play off countries like Saudia and Iran against one another; and economically, this hostility would allow them to buy cheap oil as well as sell them costly weapons. Additionally, a divided Middle East means more room for the US to place more troops in the region and exert more influence on the regional states in order to manipulate their foreign as well as domestic policies and priorities. Divide and rule is the classic stratagem that has still not escaped the Western political and military sense.

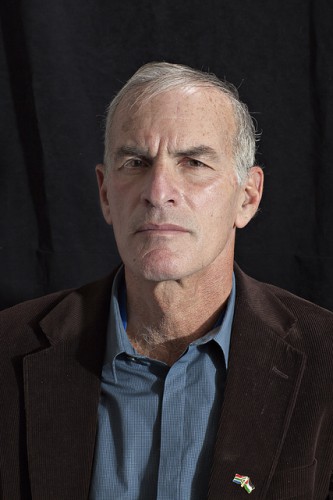

Salman Rafi Sheikh, research-analyst of International Relations and Pakistan’s foreign and domestic affairs, exclusively for the online magazine “New Eastern Outlook”.

« Je suis presqu’à moitié Ukrainien et j’ai grandi parmi les sonorités de la langue ukrainienne. Je suis resté la majeure partie de mes années passées au front dans la sobre Biélorussie et j’ai aimé d’un amour pénétrant sa triste indigence et son peuple docile. Pour les uns et les autres je ne suis pas un étranger, je m’adresse à eux comme si j’étais l’un des leurs.

« Je suis presqu’à moitié Ukrainien et j’ai grandi parmi les sonorités de la langue ukrainienne. Je suis resté la majeure partie de mes années passées au front dans la sobre Biélorussie et j’ai aimé d’un amour pénétrant sa triste indigence et son peuple docile. Pour les uns et les autres je ne suis pas un étranger, je m’adresse à eux comme si j’étais l’un des leurs.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

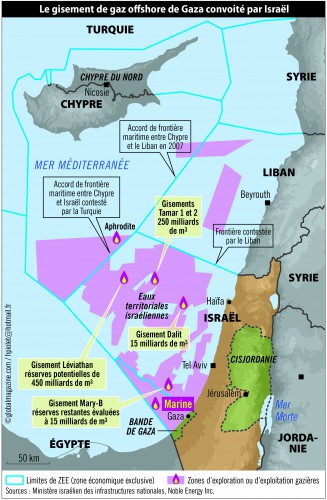

Per capire qual è uno degli obiettivi dell’attacco israeliano a Gaza bisogna andare in profondità, esattamente a 600 metri sotto il livello del mare, 30 km al largo delle sue coste. Qui, nelle acque territoriali palestinesi, c’è un grosso giacimento di gas naturale, Gaza Marine, stimato in 30 miliardi di metri cubi del valore di miliardi di dollari. Altri giacimenti di gas e petrolio, secondo una carta redatta dalla U.S. Geological Survey (agenzia del governo degli Stati uniti), si trovano sulla terraferma a Gaza e in Cisgiordania. Nel 1999, con un accordo firmato da Yasser Arafat, l’Autorità palestinese affida lo sfruttamento di Gaza Marine a un consorzio formato da British Gas Group e Consolidated Contractors (compagnia privata palestinese), rispettivamente col 60% e il 30% delle quote, nel quale il Fondo d’investimento dell’Autorità ha una quota del 10%. Vengono perforatidue pozzi, Gaza Marine-1 e Gaza Marine-2. Essi però non entrano mai in funzione, poiché sono bloccati da Israele, che pretende di avere tutto il gas a prezzi stracciati. Tramite l’ex premier Tony Blair, inviato del «Quartetto per il Medio Oriente», viene preparato un accordo con Israele che toglie ai palestinesi i tre quarti dei futuri introiti del gas, versando la parte loro spettante in un conto internazionale controllato da Washington e Londra. Ma, subito dopo aver vinto le elezioni nel 2006, Hamas rifiuta l’accordo, definendolo un furto, e chiede una sua rinegoziazione. Nel 2007, l’attuale ministro della difesa israeliano Moshe Ya’alon avverte che «il gas non può essere estratto senza una operazione militare che sradichi il controllo di Hamas a Gaza». Nel 2008, Israele lancia l’operazione «Piombo Fuso» contro Gaza. Nel settembre 2012 l’Autorità palestinese annuncia che, nonostante l’opposizione di Hamas, ha ripreso i negoziati sul gas con Israele. Due mesi dopo, l’ammissione della Palestina all’Onu quale «Stato osservatore non membro» rafforza la posizione dell’Autorità palestinese nei negoziati. Gaza Marine resta però bloccato, impedendo ai palestinesi di sfruttare la ricchezza naturale di cui dispongono. A questo punto l’Autorità palestinese imbocca un’altra strada. Il 23 gennaio 2014, nell’incontro del presidente palestinese Abbas col presidente russo Putin, viene discussa la possibilità di affidare alla russa Gazprom lo sfruttamento del giacimento di gas nelle acque di Gaza. Lo annuncia l’agenzia Itar-Tass, sottolineando che Russia e Palestina intendono rafforzare la cooperazione nel settore energetico. In tale quadro, oltre allo sfruttamento del giacimento di Gaza, si prevede quello di un giacimento petrolifero nei pressi della città palestinese di Ramallah in Cisgiordania. Nella stessa zona, la società russa Technopromexport è pronta a partecipare alla costruzione di un impianto termoelettrico della potenza di 200 MW. La formazione del nuovo governo palestinese di unità nazionale, il 2 giugno 2014, rafforza la possibilità che l’accordo tra Palestina e Russia vada in porto. Dieci giorni dopo, il 12 giugno, avviene il rapimento dei tre giovani israeliani, che vengono trovati uccisi il 30 giugno: il puntuale casus belli che innesca l’operazione «Barriera protettiva» contro Gaza. Operazione che rientra nella strategia di Tel Aviv, mirante a impadronirsi anche delle riserve energetiche dell’intero Bacino di levante, comprese quelle palestinesi, libanesi e siriane, e in quella di Washington che, sostenendo Israele, mira al controllo dell’intero Medio Oriente, impedendo che la Russia riacquisti influenza nella regione. Una miscela esplosiva, le cui vittime sono ancora una volta i palestinesi.

Per capire qual è uno degli obiettivi dell’attacco israeliano a Gaza bisogna andare in profondità, esattamente a 600 metri sotto il livello del mare, 30 km al largo delle sue coste. Qui, nelle acque territoriali palestinesi, c’è un grosso giacimento di gas naturale, Gaza Marine, stimato in 30 miliardi di metri cubi del valore di miliardi di dollari. Altri giacimenti di gas e petrolio, secondo una carta redatta dalla U.S. Geological Survey (agenzia del governo degli Stati uniti), si trovano sulla terraferma a Gaza e in Cisgiordania. Nel 1999, con un accordo firmato da Yasser Arafat, l’Autorità palestinese affida lo sfruttamento di Gaza Marine a un consorzio formato da British Gas Group e Consolidated Contractors (compagnia privata palestinese), rispettivamente col 60% e il 30% delle quote, nel quale il Fondo d’investimento dell’Autorità ha una quota del 10%. Vengono perforatidue pozzi, Gaza Marine-1 e Gaza Marine-2. Essi però non entrano mai in funzione, poiché sono bloccati da Israele, che pretende di avere tutto il gas a prezzi stracciati. Tramite l’ex premier Tony Blair, inviato del «Quartetto per il Medio Oriente», viene preparato un accordo con Israele che toglie ai palestinesi i tre quarti dei futuri introiti del gas, versando la parte loro spettante in un conto internazionale controllato da Washington e Londra. Ma, subito dopo aver vinto le elezioni nel 2006, Hamas rifiuta l’accordo, definendolo un furto, e chiede una sua rinegoziazione. Nel 2007, l’attuale ministro della difesa israeliano Moshe Ya’alon avverte che «il gas non può essere estratto senza una operazione militare che sradichi il controllo di Hamas a Gaza». Nel 2008, Israele lancia l’operazione «Piombo Fuso» contro Gaza. Nel settembre 2012 l’Autorità palestinese annuncia che, nonostante l’opposizione di Hamas, ha ripreso i negoziati sul gas con Israele. Due mesi dopo, l’ammissione della Palestina all’Onu quale «Stato osservatore non membro» rafforza la posizione dell’Autorità palestinese nei negoziati. Gaza Marine resta però bloccato, impedendo ai palestinesi di sfruttare la ricchezza naturale di cui dispongono. A questo punto l’Autorità palestinese imbocca un’altra strada. Il 23 gennaio 2014, nell’incontro del presidente palestinese Abbas col presidente russo Putin, viene discussa la possibilità di affidare alla russa Gazprom lo sfruttamento del giacimento di gas nelle acque di Gaza. Lo annuncia l’agenzia Itar-Tass, sottolineando che Russia e Palestina intendono rafforzare la cooperazione nel settore energetico. In tale quadro, oltre allo sfruttamento del giacimento di Gaza, si prevede quello di un giacimento petrolifero nei pressi della città palestinese di Ramallah in Cisgiordania. Nella stessa zona, la società russa Technopromexport è pronta a partecipare alla costruzione di un impianto termoelettrico della potenza di 200 MW. La formazione del nuovo governo palestinese di unità nazionale, il 2 giugno 2014, rafforza la possibilità che l’accordo tra Palestina e Russia vada in porto. Dieci giorni dopo, il 12 giugno, avviene il rapimento dei tre giovani israeliani, che vengono trovati uccisi il 30 giugno: il puntuale casus belli che innesca l’operazione «Barriera protettiva» contro Gaza. Operazione che rientra nella strategia di Tel Aviv, mirante a impadronirsi anche delle riserve energetiche dell’intero Bacino di levante, comprese quelle palestinesi, libanesi e siriane, e in quella di Washington che, sostenendo Israele, mira al controllo dell’intero Medio Oriente, impedendo che la Russia riacquisti influenza nella regione. Una miscela esplosiva, le cui vittime sono ancora una volta i palestinesi.

La Grande-Bretagne vient de reconnaître une nouvelle minorité nationale. Comme vient de l'annoncer le secrétaire d'Etat aux finances Danny Alexander (un Libéral-Démocrate), les habitants du Comté des Cornouailles, dans la pointe sud-occidentale de l'Angleterre, bénéficieront désormais des mêmes droits et de la même protection que les Ecossais, les Gallois et les Irlandais. Cela signifie surtout que le gouvernement et les corps officiels de l'Etat britannique doivent tenir désormais compte des intérêts spécifiques de la région quand ils prennent une décision. On ne voit pas encore très bien quels avantages concrets cette reconnaissance apportera au demi million d'habitants des Cornouailles. Le gouvernement de Londres a pris l'initiative de reconnaître la spécificité cornique suite aux accords-cadres de l'UE pour la protection des minorités.

La Grande-Bretagne vient de reconnaître une nouvelle minorité nationale. Comme vient de l'annoncer le secrétaire d'Etat aux finances Danny Alexander (un Libéral-Démocrate), les habitants du Comté des Cornouailles, dans la pointe sud-occidentale de l'Angleterre, bénéficieront désormais des mêmes droits et de la même protection que les Ecossais, les Gallois et les Irlandais. Cela signifie surtout que le gouvernement et les corps officiels de l'Etat britannique doivent tenir désormais compte des intérêts spécifiques de la région quand ils prennent une décision. On ne voit pas encore très bien quels avantages concrets cette reconnaissance apportera au demi million d'habitants des Cornouailles. Le gouvernement de Londres a pris l'initiative de reconnaître la spécificité cornique suite aux accords-cadres de l'UE pour la protection des minorités.

L'animosité de Netanyahu n'est pas dictée, en fin de compte, par le fait que le Hamas refuse obstinément de reconnaître le droit d'Israël à l'existence. La réconciliation entre le Hamas et le Fatah élimine ipso facto le principal obstacle à la solution dite de "deux Etats" et donc à la naissance d'un Etat palestinien indépendant. Ce dernier, s'il ne se limitait pas à la seule Cisjordanie mais comprenait aussi la Bande de Gaza, serait économiquement viable. En effet, devant les côtes de la Bande de Gaza, on a découvert en l'an 2000 d'énormes gisements de gaz.

L'animosité de Netanyahu n'est pas dictée, en fin de compte, par le fait que le Hamas refuse obstinément de reconnaître le droit d'Israël à l'existence. La réconciliation entre le Hamas et le Fatah élimine ipso facto le principal obstacle à la solution dite de "deux Etats" et donc à la naissance d'un Etat palestinien indépendant. Ce dernier, s'il ne se limitait pas à la seule Cisjordanie mais comprenait aussi la Bande de Gaza, serait économiquement viable. En effet, devant les côtes de la Bande de Gaza, on a découvert en l'an 2000 d'énormes gisements de gaz.

It is widely thought that the flare-up in Israel and the Occupied Territories began with the kidnapping of three Israeli teens in the West Bank just more than a month ago. But our guests — author Norman Finkelstein and Palestinian political analyst Mouin Rabbani — argue that such a narrative ignores the broader context of decades of occupation and recent events highlighting the expansionist goals of the Israeli government in the Palestinian land under its control. "Whenever the Palestinians seem like they are trying to reach a settlement of the conflict — which the [Fatah-Hamas] unity government was — at that point Israel does everything it can to provoke a violent reaction, in this case from Hamas, break up the unity government, and then Israel has its pretext," Finkelstein says. Rabbani and Finkelstein are co-authors of the forthcoming book, "How to Solve the Israel-Palestine Conflict."

It is widely thought that the flare-up in Israel and the Occupied Territories began with the kidnapping of three Israeli teens in the West Bank just more than a month ago. But our guests — author Norman Finkelstein and Palestinian political analyst Mouin Rabbani — argue that such a narrative ignores the broader context of decades of occupation and recent events highlighting the expansionist goals of the Israeli government in the Palestinian land under its control. "Whenever the Palestinians seem like they are trying to reach a settlement of the conflict — which the [Fatah-Hamas] unity government was — at that point Israel does everything it can to provoke a violent reaction, in this case from Hamas, break up the unity government, and then Israel has its pretext," Finkelstein says. Rabbani and Finkelstein are co-authors of the forthcoming book, "How to Solve the Israel-Palestine Conflict." At this point, Netanyahu virtually went berserk, and he was determined to break up the unity government. When there was the abduction of the three Israeli teenagers, he found his pretext. There isn’t a scratch of evidence, not a jot of evidence, that Hamas had anything to do with the kidnappings and the killings. Nobody even knows what the motive was, to this point. Even if you look at the July 3rd report of Human Rights Watch, they said nobody knows who was behind the abductions. Even the U.S. State Department, on July 7th, there was a news conference, and the U.S. State Department said, "We don’t have hard evidence about who was responsible." But that had nothing to do with it. It was just a pretext. The pretext was to go into the West Bank, attack Hamas, arrest 700 members of Hamas, blow up two homes, carry on these rampages, these ransackings, and to try to evoke a reaction from Hamas.

At this point, Netanyahu virtually went berserk, and he was determined to break up the unity government. When there was the abduction of the three Israeli teenagers, he found his pretext. There isn’t a scratch of evidence, not a jot of evidence, that Hamas had anything to do with the kidnappings and the killings. Nobody even knows what the motive was, to this point. Even if you look at the July 3rd report of Human Rights Watch, they said nobody knows who was behind the abductions. Even the U.S. State Department, on July 7th, there was a news conference, and the U.S. State Department said, "We don’t have hard evidence about who was responsible." But that had nothing to do with it. It was just a pretext. The pretext was to go into the West Bank, attack Hamas, arrest 700 members of Hamas, blow up two homes, carry on these rampages, these ransackings, and to try to evoke a reaction from Hamas. Las bases del gran Próximo Oriente se establecieron en el Pacto del Quincey (1.945) siguiendo la doctrina de los acuerdos franco- británicos Sykes-Picot de 1.916 que favorecían la división regional del poder en zonas de influencia y sustentada en el trípode EEUU-Egipto-Arabia Saudí. Dicha doctrina consistía en la pervivencia endémica en Egipto de gobiernos militares autocráticos pro-occidentales, lo que aseguraba la supervivencia del Estado de Israel (1.948) y proporcionaba a la Marina de EEUU de un acceso privilegiado al Canal de Suez, atajo crucial para el acceso directo a los Emiratos Árabes, Irak y Afganistán, quedando como firme bastión de los intereses geopolíticos de EEUU en la zona, máxime tras la caída del Sha de Persia en 1980.

Las bases del gran Próximo Oriente se establecieron en el Pacto del Quincey (1.945) siguiendo la doctrina de los acuerdos franco- británicos Sykes-Picot de 1.916 que favorecían la división regional del poder en zonas de influencia y sustentada en el trípode EEUU-Egipto-Arabia Saudí. Dicha doctrina consistía en la pervivencia endémica en Egipto de gobiernos militares autocráticos pro-occidentales, lo que aseguraba la supervivencia del Estado de Israel (1.948) y proporcionaba a la Marina de EEUU de un acceso privilegiado al Canal de Suez, atajo crucial para el acceso directo a los Emiratos Árabes, Irak y Afganistán, quedando como firme bastión de los intereses geopolíticos de EEUU en la zona, máxime tras la caída del Sha de Persia en 1980.