Occidentologie: vers une science russe souveraine

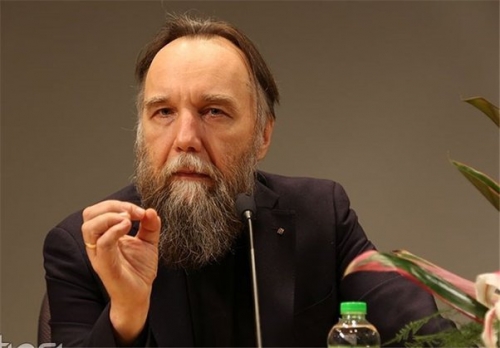

Alexandre Douguine

Introduction

L'occidentologie est un nouveau concept qui doit être pris en compte dans la situation actuelle d'escalade du conflit entre la Russie et les pays de l'OTAN, suite à l'opération militaire spéciale en Ukraine, en particulier maintenant que le conflit s'est progressivement et irréversiblement transformé d'un conflit politique en un choc des civilisations. Les dirigeants politiques russes ont déclaré que le pays était un « État-civilisation » indépendant [1] ou un « monde russe » [2]. De telles déclarations ont des conséquences importantes pour les sciences humaines et l'éducation russes dans leur ensemble, car elles établissent un nouveau paradigme pour la conscience historique de la société russe, ainsi que pour notre compréhension de la civilisation occidentale et d'autres peuples et cultures non occidentaux.

Le décret présidentiel n°809 « sur l'approbation des fondements de la politique d'État pour la préservation et le renforcement des valeurs morales et spirituelles traditionnelles russes » stipule sans ambiguïté que notre orientation doit être axée sur le code de la vision russe du monde, qui est le fondement de nos « valeurs traditionnelles » [3]. En fait, il s'agit du cadre sémantique fondamental de la nouvelle vision du monde de l'État et du public russe, dont la nécessité découle directement de la confrontation croissante avec l'Occident au sens large d'un choc entre différentes civilisations.

Cette orientation de la Russie vers la tradition et le renforcement de l'identité est développée et poursuivie dans le décret présidentiel russe n°314 « sur l'approbation des fondements de la politique d'État de la Fédération de Russie dans le domaine de l'éducation historique », qui déclare directement que « la Russie est un grand pays avec une longue histoire, un État-civilisation qui a uni les Russes et de nombreux autres peuples d'Eurasie en une seule communauté culturelle et historique et a apporté une énorme contribution au développement du monde.... ». La conscience de soi de la société russe est fondée sur les valeurs spirituelles, morales, culturelles et historiques traditionnelles qui se sont formées et développées tout au long de l'histoire de la Russie, et dont la préservation et la protection sont une condition préalable au développement harmonieux du pays et de son peuple multinational, faisant partie intégrante de la souveraineté de la Fédération de Russie » (Section II, 5) [4].

En d'autres termes, la reconnaissance de la Russie en tant qu'État civilisationnel et la promotion d'une politique d'État affirmant notre connaissance de l'histoire et la protection des valeurs traditionnelles en tant que fondements de l'État nous obligent à reconsidérer notre attitude à l'égard de la civilisation et de la culture occidentales au cours des dernières décennies, voire des derniers siècles.

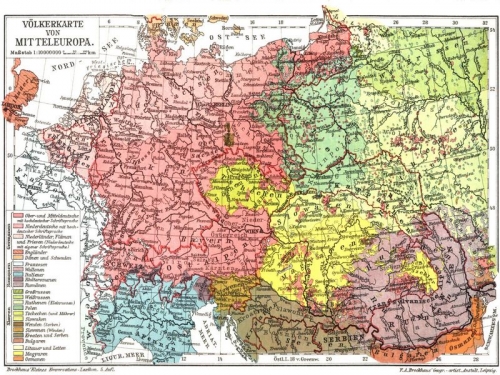

La voie particulière de la Russie : avantages et inconvénients

Tout ce qui précède nous ramène à la discussion qui a eu lieu au 19ème siècle entre les slavophiles et les occidentalistes et, plus tard, entre les Eurasiens russes qui ont poursuivi les critiques des slavophiles. Les slavophiles soutenaient que la Russie n'était pas une civilisation slave orientale, mais un type historique et culturel particulier de civilisation byzantine-orthodoxe [5]. Les eurasistes ont ensuite complété ces idées en soulignant les contributions positives apportées par d'autres peuples eurasiens à la richesse et à l'identité de cette civilisation russe. Des concepts tels que « Russie-Eurasie », « État-monde » ou « État-continent » sont synonymes de termes tels que « État-civilisation » ou « Monde russe ».

Ces idées ont été rejetées par les Russes occidentalistes, qu'ils soient libéraux ou sociaux-démocrates, qui ont insisté sur le fait que la Russie faisait partie de la civilisation de l'Europe occidentale et n'était pas une civilisation distincte et indépendante. Par conséquent, la tâche de la Russie était de copier tous les développements occidentaux dans des domaines tels que la politique, la culture, la science, la société, l'économie et la technologie. Les occidentalistes russes étaient des partisans des Lumières et de la science New Age, acceptaient la théorie du progrès linéaire et convenaient que les étapes de développement suivies par l'Occident étaient universelles, ainsi que le fait que les valeurs occidentales devaient être apprises et acceptées par tous les peuples et toutes les sociétés. Ces idées excluaient toute question sur l'identité de la Russie et, au contraire, la décrivaient comme une société arriérée et périphérique soumise à la modernisation et à l'occidentalisation.

Dans le même temps, les occidentalistes russes, qui, dès le 19ème siècle, étaient divisés entre sociaux-démocrates et libéraux, avaient des idées différentes sur l'avenir de la Russie. Les premiers pensaient que l'avenir résidait dans la création d'une société socialiste, tandis que les seconds prônaient le triomphe d'une société capitaliste. Cependant, tous deux partageaient une croyance inébranlable dans l'universalité de la voie suivie par l'Europe occidentale et considéraient donc les valeurs traditionnelles et l'identité originale de la Russie comme un obstacle au développement de notre pays.

Pendant l'ère soviétique, notre société était dominée par l'idéologie marxiste, héritière de la version sociale-démocrate et communiste de l'Occident. Cependant, la confrontation féroce avec le monde capitaliste et les conditions qui nous ont été imposées pendant la guerre froide, qui a débuté en 1947, ont conduit l'idéologie soviétique à accepter certains éléments de l'approche civilisationnelle prônée par les slavophiles et les eurasistes, bien que ces idées n'aient jamais été officiellement reconnues. Les eurasistes eux-mêmes ont objectivement observé cette transformation du marxisme en Russie soviétique, où l'on a assisté à un retour progressif - surtout sous le règne de Staline - à la géopolitique impériale et, en partie, aux valeurs traditionnelles.

Mais l'idéologie d'État n'a jamais reconnu l'importance de cette approche civilisationnelle et les dirigeants soviétiques ont continué à insister sur la nature internationale (et même occidentaliste-universaliste) du socialisme et du communisme, refusant de reconnaître l'aspect russe de la « civilisation soviétique ». Cependant, l'URSS a développé un système scientifique critique vis-à-vis de la société bourgeoise qui lui a permis d'établir une certaine distance avec les codes idéologiques de la civilisation occidentale dans sa version libérale, qui a dominé aux États-Unis et en Europe après la défaite de l'Allemagne hitlérienne. Mais, en même temps, la trajectoire historique de la Russie a été comprise exclusivement en termes de classe, ce qui a déformé l'étude de l'histoire russe au point de la réduire à son tour à un schéma de type occidental, ce qui le rendait inapplicable. Malgré cela, la science sociale soviétique a maintenu une certaine distance par rapport à l'idéologie du libéralisme qui dominait en Occident, bien qu'elle ait partagé les postulats du progrès, des Lumières et qu'elle ait sympathisé avec les Temps modernes, reconnaissant la nécessité historique du capitalisme et du système bourgeois, mais seulement en tant que conditions préalables aux révolutions prolétariennes et à l'édification du socialisme.

Cependant, cette distanciation a été totalement abolie au moment de l'effondrement de l'URSS et du rejet de l'idéologie soviétique. Mais cette fois, c'est le paradigme diffusé par le libéralisme occidental qui a triomphé dans les sciences sociales, et c'est précisément cette idéologie qui s'est maintenue dans ce domaine au sein de la Fédération de Russie jusqu'à aujourd'hui. Cela est dû en grande partie à l'impulsion même donnée par l'État dans les années 1990, lorsque la thèse selon laquelle la Russie faisait partie de la civilisation occidentale - mais pas dans sa version socialiste, mais dans sa version libérale-capitaliste - est devenue un dogme. Si, à l'époque de la Perestroïka, la théorie de la convergence a été promue, avec laquelle les dirigeants soviétiques espéraient que le rapprochement avec l'Occident et le monde bourgeois pourrait conduire à la fusion du socialisme avec le capitalisme et à l'élimination des zones d'influence, mettant ainsi fin aux risques de confrontation directe, après 1991, avec le rejet total du socialisme, la Fédération de Russie a accepté les principes de la démocratie bourgeoise et de l'économie de marché. C'est alors qu'une transition directe vers le libéralisme s'est amorcée dans les sciences sociales, et que les épistémès occidentales ont commencé à être copiées dans toutes les sphères des sciences humaines: philosophie, histoire, économie, psychologie, etc. Certaines sciences humaines - telles que la sociologie, les sciences politiques, les études culturelles, etc. - ont été introduites dans les années 1980 et 1990 en suivant strictement les canons occidentaux.

Ainsi, tant directement (sous l'occidentalisme libéral) qu'indirectement (sous les communistes), les sciences sociales en Russie au cours des 100 dernières années ont été constamment dominées par les idées de la civilisation occidentale sur la société, l'État et la culture russes. Dans les deux cas, l'objectif était que la Russie rattrape (pour les libéraux) ou dépasse (pour les communistes) l'Occident en acceptant sans critique les attitudes, les principes, les codes et les épistémès de l'Occident. D'autre part, alors que les communistes critiquaient les « sciences bourgeoises », les libéraux les acceptaient totalement.

Le problème de la transitologie

Dans les années 1990, les Russes occidentalistes ont adopté le paradigme de la « transitologie ». Selon cette perspective, la Russie n'a qu'un seul objectif: se débarrasser des vestiges du passé (à la fois le monde soviétique et les structures monarchiques et orthodoxes) et se diluer dans une civilisation mondiale avec l'Occident contemporain en son centre. Les humanistes russes partisans de la transitologie devaient aider cette transition de toutes les manières possibles, en critiquant toutes les tendances qui s'écartaient de cet objectif et en contribuant activement à la modernisation (occidentalisation) des sciences sociales.

Les théories, les concepts, les critères, les valeurs, les méthodologies et les pratiques de l'Occident ont été pris comme modèle, tant sur le fond que sur la forme (d'où l'acceptation du système de Bologne, l'imposition de l'OSU dans les écoles, les projets et l'approche basée sur les compétences dans l'éducation). Les mesures scientifiques ont été complètement réorganisées pour s'adapter aux canons occidentaux et le degré de « scientificité » a été mesuré en fonction de la conformité des documents, des recherches, des textes, des programmes éducatifs, des articles scientifiques et des monographies aux normes occidentales modernes et aux index de citations. En d'autres termes, seul ce qui correspondait au paradigme de la transitologie, c'est-à-dire à l'introduction de paradigmes libéraux, était considéré et reconnu comme « scientifique », tandis que toute forme de slogan illibéral était critiquée. C'est toujours la base du système d'évaluation des sciences humaines.

Le piège de l'universalisme occidentalo-centré

Cette approche, dominante depuis 33 ans (bien que l'on puisse étendre cette chronologie à un siècle, en tenant compte de l'internationalisme soviétique et de l'occidentalisme clandestin qui existaient auparavant), est totalement inacceptable dans les conditions actuelles de l'opération militaire spéciale et du choc direct entre deux civilisations distinctes telles que la Russie et l'Occident moderne, ultra-libéral et mondialiste. Dans le discours prononcé par le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, le 30 septembre 2022, lors de la signature de l'accord sur l'incorporation des régions de la NPR (Novorossiya/Donbass), de la LPR (Lugansk), de Zaporojie et de Kherson à la Russie, il a qualifié la société occidentale de « satanique » [5] : « La dictature des élites occidentales est dirigée contre toutes les sociétés, y compris contre les peuples des pays occidentaux eux-mêmes. Elles promeuvent avec défi la négation complète de l'homme, la subversion de la foi et des valeurs traditionnelles, ainsi que la suppression de la liberté, qui ont acquis les caractéristiques d'une religion, d'un satanisme ouvert <...>. Pour eux, notre pensée et notre philosophie sont une menace directe, c'est pourquoi ils attaquent nos philosophes. Notre culture et notre art sont un danger pour eux, c'est pourquoi ils essaient de les interdire. Notre développement et notre prospérité sont également une menace pour eux : la concurrence s'intensifie. Ils n'ont pas besoin de la Russie, mais nous si. Je voudrais leur rappeler que les prétentions à la domination du monde dans le passé ont été écrasées plus d'une fois par le courage et la fermeté de notre peuple. La Russie sera toujours la Russie » [6].

En outre, lors d'une réunion du club Valdai en octobre 2022, le président de la Fédération de Russie a déclaré: « Ce n'est pas un hasard si l'Occident prétend que sa culture et sa vision du monde sont universelles. S'il ne le dit pas directement - bien qu'il le dise souvent aussi - il le fait indirectement, en se comportant d'une certaine manière et en insistant sur le fait que son mode de vie et son système politique doivent être suivis inconditionnellement par tous les peuples qui composent la communauté internationale » [7].

L'évolution de la conscience russe vers la conception d'un État-civilisation distinct et le refus d'accepter la culture et la vision du monde occidentales comme des principes universels nous ramènent au paradigme slavophile-eurasianiste, rejeté il y a un siècle, et à l'idée que la civilisation occidentale n'est qu'une des voies possibles vers le développement. La Russie doit chercher sa propre voie en s'appuyant sur les valeurs traditionnelles, sur les significations et les fondements de son histoire, dont le pivot est le peuple russe et les peuples frères de Russie-Eurasie, qui ont créé un esprit unique. C'est précisément ici que l'on peut parler d'occidentologie.

Définition de l'occidentologie

Il est évident que le tournant civilisationnel de la politique russe ne pourra se réaliser tant que l'universalité de la civilisation occidentale sera défendue et que les fondements et les principes de cette civilisation seront tolérés sans critique. Par conséquent, il est nécessaire de reconsidérer radicalement notre attitude à l'égard de l'Occident en général et, surtout, à l'égard de ses paradigmes dans le domaine des sciences sociales. Nous ne pouvons plus les accepter comme un article de foi sans en faire une étude attentive et critique, et encore moins sans les mettre en corrélation avec nos valeurs traditionnelles et les impératifs de nos lumières historiques. Non seulement la civilisation occidentale n'est pas universelle, mais dans son état actuel, elle est destructrice et toxique, au point d'être considérée comme « satanique ». D'où la nécessité de l'occidentologie et de la clarification de sa signification.

L'occidentologie est un paradigme qui étudie la culture et les sciences humaines occidentales, rejetant les prétentions de la science et de la culture occidentales à l'universalité, la vérité ultime et les critères normatifs développés par ce paradigme que l'Occident tente activement d'imposer au reste de l'humanité comme s'il s'agissait d'un libre choix.

Cette attitude ressemble en partie à celle des sciences sociales soviétiques à l'égard des disciplines et théories bourgeoises, qui ne devaient être étudiées et enseignées qu'après avoir été soumises à une critique approfondie. La base de cette critique était le marxisme soviétique, qui avait ses propres critères, méthodes et principes. Mais contrairement au modèle de critique soviétique, l'occidentologie a des revendications beaucoup plus radicales contre l'Occident, refusant de reconnaître non seulement la civilisation occidentale dans sa version libérale-capitaliste, mais rejetant également les principes anti-chrétiens sur lesquels les Temps modernes ont été construits, ainsi que les attitudes et les dogmes du christianisme d'Europe occidentale (catholicisme et protestantisme) dans ses premiers stades de développement. La Russie en tant que civilisation a une base et un principe de développement complètement différents qui ne peuvent être correctement compris et décrits que dans le contexte du paradigme mondial russe et en prêtant attention à nos valeurs traditionnelles.

L'ethnocentrisme en tant que phénomène

L'occidentologie part du constat général que l'ethnocentrisme est un phénomène naturel dans toute société [8]. Il s'agit d'un principe accepté par l'anthropologie et la sociologie, qui signifie que tout groupe et toute collectivité, conformément à l'attitude naturelle de toute société, se considère toujours comme le centre du monde [9]. Par conséquent, nous avons la prétention à l'« universalité » de l'être et des qualités d'une société donnée, ainsi que de ses normes et principes (y compris la langue, la culture, la religion, la cuisine, l'habillement, les rituels, les pratiques domestiques, etc.

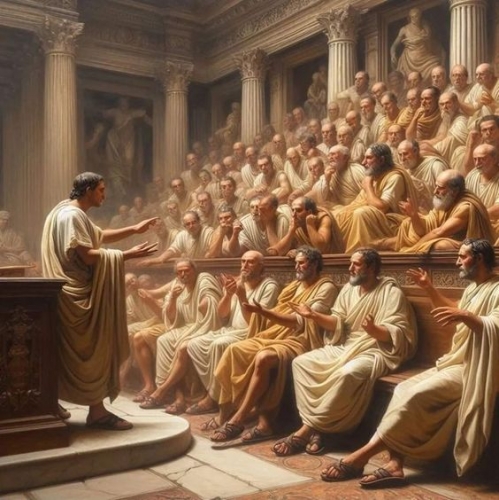

Les Grecs considéraient toutes les nations qui les entouraient comme des « barbares » et eux-mêmes comme « le centre de la création ». La même idée se retrouve chez les Juifs de l'Ancien Testament comme base de leur religion et, en partie, du christianisme. Les Juifs sont le « peuple élu » et les autres nations (« goyim ») sont à peine considérées comme humaines [10]. L'Empire chinois se considérait comme le centre du monde, d'où le nom de la Chine : Zhōngguó (中国), « État du centre » [11]. Les anciennes puissances suméro-akkadiennes de Mésopotamie avaient également des idées similaires, tout comme la domination mondiale des Achéménides et, plus tard, des souverains de l'Iran sassanide. L'idée de la Rome éternelle, et plus tard de Moscou comme troisième Rome, ont des origines similaires. Il en va de même pour les petites nations, dont chacune est convaincue de la supériorité de sa propre culture par rapport à toute tribu voisine.

L'ethnocentrisme ne nécessite aucune justification, car il reflète un désir naturel d'ordonner le monde environnant, de lui donner une orientation et une structure stables, de le mesurer en établissant des oppositions fondamentales telles que « nous/eux » ; « culture (entendue comme notre culture, la culture de notre société)/nature » (terre/ciel), etc.....

La culture occidentale ne fait pas exception. Comme toutes les autres cultures, elle repose sur une attitude ethnocentrique. En même temps, c'est une culture raffinée et hypercritique dans beaucoup de ses aspects, qui remarque et identifie l'ethnocentrisme qui existe dans toutes les autres sociétés et civilisations. Cependant, la culture occidentale est totalement incapable de reconnaître sobrement qu'elle a aussi des prétentions « universelles » qui s'apparentent à ce phénomène. Selon la civilisation occidentale, l'ambition de toute société d'être au centre de l'univers est une « illusion naïve », alors qu'au contraire, c'est une « vérité scientifique » irréfutable que l'Occident est le centre de tout. En d'autres termes, l'ethnocentrisme occidental est « scientifique » et toutes les autres manifestations ne sont que des « mythes », souvent dangereux, qu'il faut « démystifier ».

Les débuts de l'ethnocentrisme occidental

L'ethnocentrisme a pris différentes formes à différentes étapes de l'histoire occidentale. Dans les temps archaïques, il était une caractéristique naturelle des tribus et des peuples d'Europe occidentale et se reflétait dans les croyances et les cultures païennes. Puisque dans la religion, Dieu (ou les dieux, dans le polythéisme) est au centre de tout, il est naturel que les ancêtres sacrés des peuples européens soient également considérés comme des dieux. C'était le cas des Grecs et des Romains, mais aussi des Celtes, des Germains et d'autres peuples comme les Slaves, les Scythes, les Iraniens, etc.

Dans la Grèce classique, l'ethnocentrisme a été élevé à un niveau supérieur par la philosophie, l'art et la culture, acquérant ainsi une justification « rationnelle ». À partir de l'époque d'Alexandre le Grand, dans la période hellénistique, ce processus a été complété par l'idée d'un royaume universel que les Grecs ont emprunté aux Achéménides. Plus tard, cette synthèse impériale et culturelle a été héritée par les Romains, surtout après la proclamation d'Auguste. Le christianisme a placé l'Église au centre de tout, héritant des idées de l'ethnocentrisme juif (désormais reprises par le Nouvel Israël, les chrétiens), et plus tard - après Constantin le Grand - des ambitions universalistes de la culture hellénistique qui parlait de la doctrine de l'Empire et du Katechon, le Roi sacré.

Il est à noter que jusqu'à la division du monde chrétien en Occident (catholicisme) et en Orient (orthodoxie), cet ethnocentrisme était unifié et identique pour tous les peuples de la Méditerranée. En fait, tout cela était connu sous le nom d'œcuménisme-οἰκουμένη, la civilisation chrétienne étant le centre de l'univers. On peut le constater dans l'ouvrage géographique byzantin de Cosmas Indicopleustes, écrit au 6ème siècle, où l'on retrouve l'idée ancienne que les gens normaux n'habitent que les parties centrales (méditerranéennes) du monde et qu'à mesure que l'on se déplace vers les marges de l'écoumène, les gens deviennent de plus en plus exotiques en apparence, perdant progressivement leurs traits humains. L'ethnocentrisme œcuménique est également une forme d'ethnocentrisme.

L'ethnocentrisme russe et l'œcuménisme bipolaire

Il convient de noter que jusqu'à un certain point - et plus précisément jusqu'à la scission définitive des Églises après le Grand Schisme de 1054 - la structure de l'ethnocentrisme de la civilisation méditerranéenne était commune à la fois à l'Occident et à la civilisation slave orientale qui commençait à peine à émerger. Mais le facteur décisif était l'adhésion des Russes à l'Église d'Orient, à l'orthodoxie et au byzantinisme. Et lorsque cet ethnocentrisme autrefois unifié s'est scindé en deux pôles - l'Occident et l'Orient - l'ancienne Russie s'est identifiée sans équivoque à l'Orient chrétien.

Les racines de l'ethnocentrisme russe se trouvent à Byzance et à Constantinople, tandis que la version occidentale de l'œcuménisme et, par conséquent, son ethnocentrisme religieux, politique et culturel se trouvent en Europe occidentale où, après l'usurpation de l'Empire par Charlemagne, les deux puissances qui ont donné forme à l'Empire russe se trouvent à l'Est, les deux pouvoirs qui ont façonné le monde chrétien, le spirituel (Rome, la papauté) et l'impérial (les empereurs germaniques successifs, des Carolingiens aux Habsbourg en passant par les Ottoniens et les Hohenstaufen), ont été unifiés. Byzance et l'Orient orthodoxe sont considérés par l'Occident comme sa périphérie, c'est-à-dire une zone habitée par des « schismatiques » et des « hérétiques », qui ne sont donc pas pleinement chrétiens, ni même des êtres humains (comme les merveilleux demi-hommes des périphéries du monde décrits par Hérodote ou Pline l'Ancien).

C'est précisément ici que naît la civilisation occidentale telle que nous la connaissons, au moment où se produit la rupture de l'ethnocentrisme œcuménique méditerranéen, et c'est à partir de là que nous pouvons commencer à parler d'occidentologie. L'œcuménisme chrétien antérieur de l'Orient et de l'Occident était un continuum culturel: Constantinople (la Nouvelle Rome) et Rome elle-même étaient le centre du monde et les Pères orientaux n'étaient pas opposés aux Pères occidentaux. Les pères orientaux ne s'opposaient pas aux pères occidentaux. Ils avaient également en commun des idées ethnocentriques antérieures: les royaumes universels mésopotamiens, l'anthropologie religieuse de l'Ancien Testament et l'universalisme hellénistique. Plus tard, cependant, nous pouvons parler de la formation de deux civilisations chrétiennes, dont chacune insiste désormais sur le fait qu'elle est seule au centre de tout.

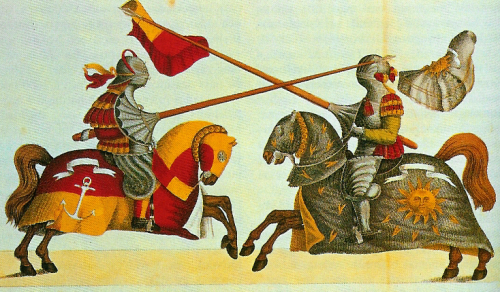

À partir de là, on peut parler d'un œcuménisme bipolaire qui, de la prise de Constantinople par les croisés lors de la quatrième croisade en 1202-1204 et de l'établissement de l'empire latin en Méditerranée orientale à la chute de Byzance aux mains des Turcs ottomans, a vu le premier pôle se renforcer, tandis que le second s'affaiblissait de plus en plus au fil du temps.

Le tournant historique s'est produit lorsque le Royaume de Moscou a assumé la mission de devenir le centre de l'œcuménisme chrétien oriental et le gardien de la tradition de l'ethnocentrisme byzantin. Mais ce n'est qu'au moment où ces deux œcuménismes se sont affrontés dans une bataille à l'échelle planétaire - le Grand Jeu entre l'Empire britannique et l'Empire russe, puis la Guerre froide et aujourd'hui l'Opération militaire spéciale - que cette confrontation a atteint son apogée.

Métamorphose de l'ethnocentrisme de la civilisation occidentale

Du couronnement d'Ivan le Terrible, c'est-à-dire du moment où la Russie s'est emparée de la version ethnocentrique du christianisme byzantin oriental, à la confrontation entre la Russie et l'Occident à l'échelle planétaire, il faut garder à l'esprit que l'ethnocentrisme occidental a connu plusieurs transformations très importantes

Si, dans un premier temps, la communauté œcuménique occidentale était représentative d'une culture chrétienne gréco-romaine ayant ses propres caractéristiques (le catholicisme proprement dit), la Renaissance européenne et la Réforme ont considérablement modifié ses structures et ses paradigmes, influençant profondément la conscience européenne de soi. L'Europe occidentale se considérait comme le centre du monde et de l'humanité même au Moyen Âge catholique, mais de nouvelles idées - l'humanisme de la Renaissance, l'individualisme protestant, la philosophie rationaliste et le matérialisme scientifique de la modernité - ont transformé la culture de l'Europe occidentale en quelque chose de complètement différent.

L'Occident se considère toujours comme le centre du monde, mais ce postulat repose désormais sur d'autres principes. Les « arguments » ethnocentriques et leurs prétentions à l'universalité étaient la science, la laïcité politique, les prétentions à la rationalité et le fait de placer l'homme, et non Dieu, au centre de la création. Naturellement, par « homme », on entendait l'homme européen occidental des Temps Nouveaux. Tous les autres concepts et théories de l'humanisme, de la laïcité, de la société civile, de la démocratie, etc. se fondent sur lui. Les domaines médiévaux traditionnels ont été relégués à la périphérie et la bourgeoisie a fini par tout dominer.

Parallèlement, l'Europe des Temps modernes entame un processus de colonisation, affirmant son ethnocentrisme à l'échelle planétaire et imposant sa « supériorité » à tous les autres peuples de la terre. L'asservissement de peuples entiers et la conquête de continents et de civilisations entières se sont faits sous la bannière du « progrès » et du « développement ». Les sociétés les plus développées avaient, aux yeux de l'Occident, toutes les raisons de soumettre les moins développées. C'est ainsi qu'est né le racisme occidental, parfaitement reflété dans les œuvres de l'impérialiste britannique R. Kipling (illustration, ci-dessus), qui appelait cyniquement le colonialisme « le fardeau de l'homme blanc ».

Le rationalisme, les inventions scientifiques et les découvertes technologiques, associés aux valeurs des Lumières et à la doctrine du progrès, sont devenus le nouveau contenu de l'ethnocentrisme européen pendant la période coloniale. L'Occident continue à se placer au centre de l'univers, mais sous une forme complètement différente, justifiant son universalisme par des concepts différents.

Dans le même temps, la version traditionnelle de l'œcuménisme byzantin a continué à prévaloir en Russie. L'orthodoxie est devenue le principe déterminant de notre identité et, avec elle, l'héritage de cette civilisation chrétienne qui s 'inscrivait dans la continuité de la culture méditerranéenne, laquelle était autrefois le paradigme commun qui nous reliait aux pays d'Europe occidentale. À partir d'un certain moment, l'Occident est entré dans les temps nouveaux et a habillé son ethnocentrisme de nouvelles formes, tandis que la Russie est restée, en général, fidèle au noyau civilisationnel originel de l'œcuménisme chrétien, que l'Occident a progressivement abandonné ou modifié jusqu'à ce qu'il devienne méconnaissable et même contraire à lui.

L'Europe moderne a remplacé Dieu par l'homme, la foi et la révélation par la raison et l'expérimentation, la tradition par l'innovation, l'esprit par la matière, l'éternité par le temps, la permanence ou la décadence (incarnées par les écritures et les traditions sacrées) par le progrès et le développement. La culture occidentale s'est donc trouvée en opposition non seulement avec l'orthodoxie, incarnée jusqu'à un certain point par la Russie, qui avait hérité de la civilisation gréco-romaine de Byzance, mais aussi avec ses propres fondements. D'où les mythes du « Moyen Âge sombre/obscur » et la glorification sans critique des Temps Nouveaux ou de la Modernité.

C'est ainsi que le traditionalisme et le conservatisme de la société et de la politique russes sont apparus aux yeux de l'Occident non seulement comme un phénomène imputable à des « schismatiques », mais aussi comme l'incarnation de l'arriération, de la barbarie et d'une dangereuse menace pour le progrès et le développement. Si la Russie n'avait pas eu les moyens de se défendre contre l'Occident, elle aurait été victime, comme d'autres sociétés traditionnelles, d'une colonisation agressive. Mais la Russie a résisté, non seulement militairement mais aussi culturellement, en restant fidèle à son identité orthodoxe-byzantine.

Ainsi, un autre élément crucial est venu s'ajouter à la confrontation entre les deux ethnocentrismes œcuméniques au cours du 18ème siècle. L'Occident incarnait les temps nouveaux et la modernité en tant que modèle universel, tandis que la Russie était plutôt sur la défensive, continuant à croire que seule sa voie était véritablement universelle et salvatrice, et cette voie consistait en la loyauté envers l'orthodoxie et le mode de vie traditionnel, en particulier la monarchie sacrée et la hiérarchie des classes, qui sont généralement restées importantes en Russie jusqu'à la révolution de 1917.

L'Occident incarnait la modernité et la Russie la tradition, l'Occident représentait le matérialisme séculier et la Russie le sacré et l'esprit.

Premières versions de l'occidentologie

À partir du moment où l'Occident, en tant que civilisation, a pleinement assumé le paradigme de la modernité, les relations entre l'Occident et la Russie, en tant que civilisations distinctes, ont changé qualitativement. Dès lors, l'occidentalisme, surtout depuis Pierre le Grand, est devenu le principe d'une partie des élites russes, qui ont progressivement adopté la position selon laquelle l'Empire russe était également une puissance européenne et donc destiné à suivre la même voie que les pays de l'Ouest. L'idée de Moscou comme Troisième Rome s'efface progressivement (surtout après le schisme ecclésiastique russe qui a opposé les défenseurs de l'ancienne piété, les Vieux Croyants, aux réformateurs, les premiers étant repoussés à la périphérie) au fur et à mesure que s'amorce le processus de modernisation/occidentalisation de la société russe. Cependant, bien que la Russie ait commencé à succomber à l'épistémè occidentale au cours du 18ème siècle, elle a continué à défendre sa souveraineté politique et militaire, permettant ainsi à l'ancien mode de vie russe de persister par inertie dans de nombreux domaines.

Au 19ème siècle, les slavophiles ont clairement reconnu ce paradoxe, et c'est là qu'est née l'occidentologie, qui n'avait pas encore reçu ce nom. Les slavophiles ont clairement formulé les principes de l'identité constante et immuable de la Russie en tant qu'héritière de l'œcuménisme chrétien oriental, y compris sa position ethnocentrique à l'égard du monde, et ont dénoncé l'arbitraire des prétentions à l'universalisme de la civilisation de l'Europe occidentale sous la forme de la modernité. Danilevsky a formulé la doctrine des types historico-culturels selon laquelle la civilisation européenne était en déclin (tandis que la civilisation orthodoxe restait fidèle à ses racines chrétiennes) et que les Slaves - en particulier les Russes - entraient au contraire dans une ère de prospérité et de renaissance de leur noyau civilisationnel, se préparant à remplir leur mission. Dans cette perspective, toute l'histoire de l'Europe occidentale, ou du monde romano-germanique (Danilevsky), se révèle être un phénomène local incapable de s'approprier l'ensemble de l'histoire. Ce que l'Occident dit de la « vérité », de l'« utilité », du « développement », du « progrès », du « bien », de la « liberté », de la « démocratie », etc. doit être replacé dans un contexte historique et géographique spécifique, c'est-à-dire « ethnique », et ne doit en aucun cas être considéré comme inconditionnellement vrai et axiomatique.

L'ethnocentrisme occidental est normal, mais le problème réside dans le fait qu'il a dépassé les limites normales de l'ethnocentrisme et qu'il est donc devenu agressif, trompeur, mesquin et parfois fou, incapable d'autoréflexion et d'attitude critique à l'égard de lui-même.

Les slavophiles et, plus tard, les Eurasistes ont jeté les bases de l'occidentologie, qui était centrée sur les valeurs russes traditionnelles. L'Occident peut et doit être étudié [13], mais non pas comme la vérité ultime, mais comme une civilisation particulière aux côtés d'autres civilisations non occidentales. Et dans le cas de la science et de la sphère publique russes, il est nécessaire de séparer strictement ce qui peut être fructueux et acceptable pour la Russie de ce qui est toxique et destructeur. Les slavophiles ont été fortement influencés par le romantisme allemand et la philosophie allemande classique (Fichte, Schelling, Hegel), qui ont inspiré toute une pléthore de penseurs russes conservateurs [14].

Une autre version de l'occidentologie a été développée par les courants de gauche en Russie, surtout les populistes (narodniki), qui rejetaient le capitalisme. Les populistes, comme certains slavophiles (par exemple, I. S. Aksakov), pensaient que le cœur de la culture russe était la communauté paysanne vivant selon ses anciennes lois et coutumes et représentant l'apogée d'une existence harmonieuse et spirituelle et restant significative pour le monde [15]. Ils considéraient que le servage n'était rien d'autre qu'une conséquence de l'occidentalisme, mais que son abolition ne devait pas conduire au développement des relations capitalistes et à la prolétarisation des paysans, mais à la renaissance de l'esprit populaire et des valeurs traditionnelles : sociales, professionnelles et ecclésiastiques. Selon eux, les aspects négatifs de l'Empire russe étaient précisément imputables à l'occidentalisation et aux idées occidentales - à l'époque essentiellement bourgeoises et libérales - qui devaient être rejetées. Il existait donc également une critique de la civilisation occidentale à gauche, que l'on peut retrouver dans l'occidentologie.

Le marxisme russe, qui partageait entièrement l'ethnocentrisme ouest-européen de la modernité et acceptait le caractère inévitable et même progressif du capitalisme et de l'internationalisme, tout en soumettant ce capitalisme à une critique radicale, constituait un cas particulier. Pendant la période soviétique, ces idées sont devenues des dogmes, qui ont finalement conduit à l'effondrement de l'URSS sous l'influence de promesses trompeuses de convergence avec l'Occident. Dans les périodes plus raisonnables de l'histoire soviétique, la haine idéologique de classe à l'endroit des capitalistes était largement alimentée par l'esprit du populisme et de la slavophilie. Les nationaux-bolcheviks russes ont tenté de donner de l'importance à l'élément russe et de désambiguïser ce problème, mais ils n'ont pas reçu un soutien suffisant de la part des élites soviétiques.

L'ethnocentrisme occidental dans la postmodernité

Après avoir dressé une généalogie générale de l'ethnocentrisme occidental jusqu'au paradigme de la modernité, nous pouvons étendre notre analyse à l'époque actuelle. La postmodernité est un phénomène double. D'une part, elle critique sévèrement l'ethnocentrisme même de la civilisation européenne occidentale, tant dans l'Antiquité qu'aujourd'hui, en insistant sur son rejet et en réhabilitant des idées extravagantes et excentriques, souvent irrationnelles. Mais, d'un autre côté, elle ne remet pas en cause son propre « pathos libérateur » et, retrouvant son vieil esprit colonialiste et raciste, n'hésite pas à imposer son canon occidental, aujourd'hui postmoderne, à toutes les sociétés du monde. Bien qu'elle critique l'Occident et sa civilisation, la postmodernité reste son prolongement naturel, et sa défense de la mondialisation ne fait qu'amplifier l'ethnocentrisme occidental. La postmodernité ne se contente pas d'emprunter à la modernité son intolérance à l'égard de la Tradition, elle l'exacerbe encore en la transformant en parodie agressive et en pur satanisme. Le critère du « développement » et de la « démocratie » consiste désormais à adopter les attitudes et les valeurs du mondialisme postmoderne. Seul est considéré comme « scientifique » ce qui est basé sur l'idéologie du genre, la reconnaissance des droits des minorités de toutes sortes, le rejet de toute identité, y compris l'identité individuelle, et la transitologie, qui est toutefois comprise comme le passage de la modernité à la postmodernité.

L'Occident a opposé sa version de l'universalisme à la civilisation russe dès le Moyen Âge catholique. Plus tard, l'opposition de ces civilisations s'est transformée en lutte de la modernité contre la tradition, c'est-à-dire contre le Moyen Âge russe résiduel tardif, qui a duré presque jusqu'au début du 20ème siècle. Pendant la période soviétique, le conflit des civilisations a pris une teinte idéologique et de classe: la société socialiste prolétarienne (la Russie et ses alliés) contre l'Occident bourgeois et capitaliste.

Au 20ème siècle, la Russie a été confrontée à la fois à la manifestation directe du racisme occidental dans sa guerre contre l'Allemagne nazie, alors que les porteurs autoproclamés du « fardeau de l'homme blanc » menaient une campagne contre les « Untermenschen Slaves ».

Enfin, aujourd'hui, l'Occident post-moderne, qui revendique l'universalité de son modèle civilisationnel, est confronté à la volonté de la Russie de défendre et d'affirmer sa souveraineté. La Russie a d'abord affirmé la souveraineté d'un État-nation contre la civilisation occidentale (période 2000-2022) et maintenant celle de l'État-civilisation. Tout cela peut donner l'impression trompeuse qu'il s'agit d'une réaction exacerbée et conjoncturelle de la Russie au comportement de l'Occident à son égard (expansion de l'OTAN vers l'Est, volonté de rendre les États post-soviétiques indépendants de la Russie, non-respect des accords de politique étrangère, etc. ), ce qui est multiplié par le rejet brutal par la société russe beaucoup plus traditionnelle (à l'exception des libéraux occidentalistes) des attitudes post-modernes de la culture occidentale, mais si nous plaçons tout cela dans une perspective historique beaucoup plus longue, nous verrons qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un modèle. La civilisation russe commence maintenant à se comprendre clairement et à comprendre ses propres fondements. Et un choc direct avec l'Occident, qui pourrait à tout moment conduire à un scénario apocalyptique marqué par une guerre nucléaire, ne fait qu'ajouter un drame particulier à ce processus d'éveil de la civilisation russe. La Russie ne se contente pas de rejeter la post-modernité ouvertement toxique et pervertie, elle revient à ses racines et réaffirme son identité et, si l'on veut, son ethnocentrisme, dans lequel la Russie est le centre de l'œcuménisme orthodoxe (et donc chrétien et universel).

Conclusion

Ainsi, avec les considérations ci-dessus à l'esprit, nous pouvons nous faire une première idée de ce qu'est l'occidentologie. Il s'agit d'une discipline d'étude de l'Occident, qui considère l'Occident comme une civilisation distincte et indépendante ayant des racines communes avec la civilisation russe. L'Occident s'est ensuite opposé à la domination de l'œcuménisme chrétien et a ensuite développé un paradigme anti-chrétien et anti-traditionnel connu sous le nom de Modernité, avec lequel il affronte maintenant la Russie, en l'attaquant directement et indirectement (Napoléon, la guerre de Crimée, la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, la Grande Guerre patriotique), Guerre mondiale, Grande Guerre patriotique, Guerre froide), cette confrontation prend aujourd'hui une forme postmoderne et planétaire (mondialisme, NOM), maintenant que l'Occident revendique de manière obsessionnelle l'universalisme et l'absolutisme dans ses attitudes, ses valeurs, ses philosophies et ses visions du monde.

Il est évident qu'à chaque étape de l'histoire de l'Occident par rapport à l'histoire de la Russie, le contenu de l'occidentologie a varié. De l'unité initiale dans le cadre du Moyen Âge chrétien (où la Russie était initialement présente de manière indirecte, incarnée par la civilisation byzantine), à l'opposition totale et absolue à l'ère de la post-modernité occidentale. Une fois ces conditions limites établies, il est facile de construire une structure de stades intermédiaires, l'antagonisme augmentant régulièrement et l'influence de l'Occident devenant de plus en plus destructrice.

La Russie, qui s'est toujours opposée à l'Occident, n'a pas créé un cadre d'étude des principes de sa civilisation aussi clair et solide que l'Occident. Ce processus s'est plutôt manifesté par vagues. Des périodes de rapprochement avec l'Occident, généralement catastrophiques, ont été suivies de moments de retour aux sources.

Il en découle une conclusion importante : maintenant que nous sommes entrés dans une phase de confrontation aiguë et extrêmement intense avec l'Occident (dans un état de guerre chaude et directe en raison de l'opération militaire spéciale en Ukraine), les sciences sociales, ainsi que la culture, l'éducation, les projets et les efforts sociopolitiques doivent embrasser l'identité de la Russie en tant que civilisation souveraine, ce qui signifie que tout emprunt (philosophie, théorie, école, concept, terme) à la philosophie occidentale ou aux sciences humaines ne devrait être fait que si l'exégèse sémantique de la culture et des sciences de la civilisation occidentale est parfaitement connue. Telle est la tâche principale de l'occidentologie : dépouiller les concepts, les dogmes et les règles de la culture et de la science occidentales (de la postmodernité aux querelles religieuses du Moyen Âge et de la Réforme, en passant par les Temps nouveaux et les principes des Lumières) de leur prétention à l'universalité et mettre en corrélation toute thèse, tout système, toute méthodologie avec les fondements de la civilisation russe et du monde russe.

Il est difficile de saisir l'ampleur des tâches qui incombent à l'occidentalisme. Nous parlons d'une décolonisation épistémologique complète et profonde de la conscience russe et de sa libération de l'influence séculaire d'idées toxiques qui ont fasciné la pensée russe et l'ont assujettie à des systèmes et des visions du monde aliénés.

Mais l'énormité de cette tâche ne doit pas nous décourager. Nous avons de nombreuses générations de grands ancêtres: saints, ascètes, orateurs, anachorètes, moines, tsars, chefs militaires, héros, travailleurs, écrivains, poètes, compositeurs, artistes, acteurs et penseurs qui, pendant des siècles, ont porté l'esprit russe et gardé les codes profonds de notre civilisation russe. Il ne nous reste plus qu'à systématiser leur héritage, à lui donner de nouvelles formes et une nouvelle vie.

Source : Bulletin de l'Université d'État de l'éducation : Bulletin de l'université d'État de l'éducation. Série : Histoire et sciences politiques. 2024. № 3. С. 7-21. DOI: 10.18384/2949-5164-2024-3-7-21

Notes :

[1] Discours de Vladimir Poutine acceptant les lettres de créance de dix-sept ambassadeurs étrangers // Président de la Russie : [site web]. URL : http://www.kremlin.ru/events/president/news/70868 (date d'adresse : 20.05.2024).

[2] Session plénière du Conseil mondial du peuple russe // Président de la Russie : [site web]. URL : http://www.kremlin.ru/events/president/news/72863 (date d'adresse : 20.05.2024).

[3] Décret présidentiel n° 809 du 9 novembre 2022 « Sur l'approbation du principe de la politique d'État pour la préservation et le renforcement des valeurs spirituelles et morales traditionnelles russes » // GARANT.RU : [website]. URL : https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/ (date d'accès : 20.05.2024).

[4] Décret présidentiel russe n° 314 du 08 mai 2024 « Sur l'approbation des principes de la politique d'État de la Fédération de Russie dans le domaine de l'éducation historique » // GARANT.RU : [website]. URL : https:// www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408897564/ (date de publication : 20.05.2024).

[5] Signature des accords sur l'admission des régions DNR, LNR, Zaporozhie et Kherson au sein de la Fédération de Russie // Président de la Russie : [site web]. URL : http://kremlin. ru/events/president/news/69465 (date de l'adresse: 20.05.2024).

[6] Ibid.

[7] Réunion du club de débat international Valdai // Président de la Russie : [site web]. URL : http:// www.kremlin.ru/events/president/news/69695 (date du discours : 20.05.2024).

[8] Beonist A. de. Quelle Europe // Histoire Ebook : [сайт]. URL : https://histoireebook.com/index.php?post/De-Benoist-Alain-Quelle-Europe(date d'accès : 20.05.2024).

[9] Douguine A. G. Ethnosociologie. Moscou : Projet académique, 2011. 639 p.

[10] Douguine A. G. Noomakhia. Sémites. Monothéisme lunaire et Gestalt de Ba'al. Moscou : Projet académique, 2017. 614 p.

[11] Douguine A. G. Noomakhia. Le dragon jaune. Civilisations de l'Extrême-Orient : Chine, Corée, Japon et Indochine. Moscou : Projet académique, 2017. 598 c.

[12] Douguine A. G. Noomakhia. Les guerres de l'esprit. Logos russes II. Histoire de la Russie : le peuple et l'État à la recherche du sujet. Moscou : Projet académique, 2019. 959 c.

[13] Douguine A. G. Noomakhia. Angleterre ou Grande-Bretagne ? Mission maritime et sujet positif. Moscou : Projet académique, 2017. 595 p. ; Douguine A. G. Noomakhia. Les guerres de l'esprit. Civilisations des frontières. Civilisation de la nouvelle lumière. Pragmatique des rêves et décomposition des horizons. Moscou : Projet académique, 2017. 558 p. ; Douguine A. G. Noomakhia. Le Logos germanique. L'homme apophatique. Moscou : Projet académique, 2015. 639 p. ; Douguine A. G. Noomakhia. Le Logos latin. Le soleil et la croix. Moscou : Projet académique, 2021. 719 c. ; Douguine A. G. Noomakhia. Le Logos français. Orphée et Mélusine. Moscou: Projet académique, 2015. 439 c.

[14] Douguine A. G. Noomakhia. Les guerres de l'esprit. Logos russes II. Histoire de la Russie : le peuple et l'État à la recherche du sujet. Moscou : Projet académique, 2019. 959 c.

[15] Douguine A. G. Noomakhia : les guerres de l'esprit. Logos russes I. Le Royaume de la Terre. La structure de l'identité russe. Moscou : Projet académique, 2019. 461 с.

Bibliographie :

Agursky M. C. Idéologie du national-bolchevisme. Moscou : Algorithm, 2003. 316 c.

Aksakov I.S. Notre drapeau - la nationalité russe. Moscou : Institut de la civilisation russe, 2008. 636 c.

Weber M. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. M. I. Levin et al. M. : ROSSPEN, 2006. 648 с.

Galaktionov A. A., Nikandrov P. F. Idéologues du populisme russe. L. : LSU Publishing House, 1966. 148 c.

Danilevsky N. Ya. La Russie et l'Europe. Moscou : Bénédiction : Institut de la civilisation russe, 2011. 812 с.

Dreuzen I. G. Histoire de l'hellénisme: en 3 volumes / par. de l'allemand. M. Shelgunov, E. Zimmerman. SPb. : Nauka Juventa, 1997-2002. 1359 c.

Douguine A. G. Genèse et Empire. MOSCOU : AST, 2023. 784 c.

Douguine A. G. Noomakhia. Le Logos byzantin. Hellénisme et Empire. Moscou: Academic Project, 2016. 519 c.

Douguine A. G. Noomakhia. Les guerres de l'esprit. Logos russes III. Images de la pensée russe. Le tsar soleil, le rayonnement de Sophia et la Russie. Moscou : Projet académique, 2019. 980 с.

Douguine A. G. Postphilosophie. Trois paradigmes dans l'histoire de la pensée. Moscou : Projet académique, 2023. 503 c.

Dumézil J. Dieux suprêmes des Indo-Européens / traduit du français par T. V. Tsivyan. Moscou : Nauka, 1986. 234 c.

Sombart V. Bourgeois / éd. par Y. N. Davydov, V. V. Sapov. Moscou : Nauka, 1994. 442 с.

Kara-Murza S. G. La civilisation soviétique. Moscou : Rodina, 2019. 1280 с.

Le livre est intitulé Kozma Indikoplov / édité par V. V. С. Golyshenko, V. F. Dubrovin. Moscou : Indrik, 1997. 774 с.

Lévi-Strauss K. Anthropologie structurale / traduit par Fr. V. V. Ivanov. V. Ivanov. Moscou : Nauka, 1985. 535 c.

Malofeev K. V. L'Empire. Livre premier. MOSCOU : AST, 2021. 464 с.

Malofeev K. V. Empire. Présent et futur. Troisième livre. MOSCOU : AST, 2022. 528 с.

Malofeev K. V. L'Empire. La troisième Rome. Deuxième livre. MOSCOU : AST, 2022. 528 с.

Fundamentals of Eurasianism / coédité par N. Agamalyan et al. N. Agamalyan et al. Moscou : Arktogeia Center, 2002. 796 с.

Savitsky P. N. Continent Eurasie. Moscou : Autograph, 1997. 461 c.

Trubetskoy N. S. L'Europe et l'humanité. M. : Opustoshitel, 2022. 156 с.

Eliade M. Le mythe de l'éternel retour / traduit de P. E. Morozova, E. Murashkintseva. SPb. : Aleteia, 1998. 249 с.

Hobson J. The Eurocentric Conception of World Politics : Western International Theory, 1760-2010. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 408 p.

Mühlmann W. E. Rassen, Ethnien, Kulturen. Neuwied ; Berlin : Luchterhand, 1964. 398 p.

Sumner W. Folkways : A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals. Boston : Ginn, 1906. 710 p.

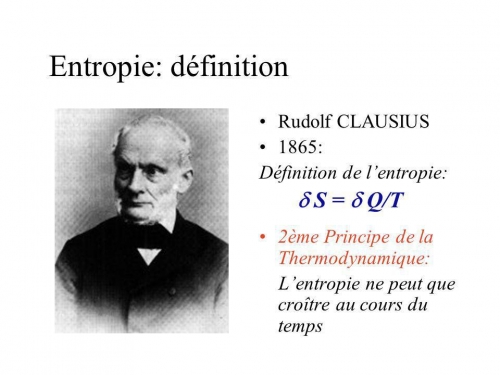

Lénine dans Matérialisme et empiriocriticisme s’insurgeait avec une véhémence de prêtre aigri contre Mach et Bogdanov, auxquels l’avenir donnera raison. Un « socialisme scientifique », aujourd’hui, ou, plus exactement, une « alternative politique scientifique », doit fusionner 1) la sévérité de Marx et d’Engels à l’égard des « utopismes » socialisants et anarchisants ne conduisant qu’à des fantaisies infécondes et 2) le regard de Mach et de Bogdanov sur la non-linéarité uni-vectorielle du temps, sur l’émergence toujours possible d’imprévisibilités, de probabilités non captables à l’avance, de ressac, d’entropie (même au sein de notre propre réseau associatif).

Lénine dans Matérialisme et empiriocriticisme s’insurgeait avec une véhémence de prêtre aigri contre Mach et Bogdanov, auxquels l’avenir donnera raison. Un « socialisme scientifique », aujourd’hui, ou, plus exactement, une « alternative politique scientifique », doit fusionner 1) la sévérité de Marx et d’Engels à l’égard des « utopismes » socialisants et anarchisants ne conduisant qu’à des fantaisies infécondes et 2) le regard de Mach et de Bogdanov sur la non-linéarité uni-vectorielle du temps, sur l’émergence toujours possible d’imprévisibilités, de probabilités non captables à l’avance, de ressac, d’entropie (même au sein de notre propre réseau associatif).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

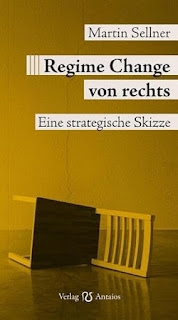

Regime Change von rechts, la publication la plus complète à ce jour de l'activiste politique autrichien Martin Sellner, visage et maître à penser des Identitaires dans l'espace germanophone, constitue véritablement un "grand coup". Tout d'abord parce que l'ouvrage répond effectivement à l'ambition qu'il s'est fixée, celle d'ordonner, de systématiser et d'élever à un niveau théorique supérieur les débats sur la stratégie et la tactique menés dans les milieux dits de la "nouvelle droite". Le livre de Sellner est une tentative d'unifier l'ensemble des milieux de la nouvelle droite, qu'il assimile au camp de la droite, autour d'une stratégie visant à atteindre l'objectif principal commun, à savoir assurer la pérennité du peuple allemand. L'auteur, avec sa pensée formée par Gramsci, Althusser et Gene Sharp et son regard souvent sociologique et psychologique sur les processus politiques, a de nombreux arguments en sa faveur. Mais sa façon de tourner en rond autour du problème de la démographie, qui tend à devenir monomaniaque, pourrait avoir un effet négatif à long terme sur la droite intellectuelle et politique.

Regime Change von rechts, la publication la plus complète à ce jour de l'activiste politique autrichien Martin Sellner, visage et maître à penser des Identitaires dans l'espace germanophone, constitue véritablement un "grand coup". Tout d'abord parce que l'ouvrage répond effectivement à l'ambition qu'il s'est fixée, celle d'ordonner, de systématiser et d'élever à un niveau théorique supérieur les débats sur la stratégie et la tactique menés dans les milieux dits de la "nouvelle droite". Le livre de Sellner est une tentative d'unifier l'ensemble des milieux de la nouvelle droite, qu'il assimile au camp de la droite, autour d'une stratégie visant à atteindre l'objectif principal commun, à savoir assurer la pérennité du peuple allemand. L'auteur, avec sa pensée formée par Gramsci, Althusser et Gene Sharp et son regard souvent sociologique et psychologique sur les processus politiques, a de nombreux arguments en sa faveur. Mais sa façon de tourner en rond autour du problème de la démographie, qui tend à devenir monomaniaque, pourrait avoir un effet négatif à long terme sur la droite intellectuelle et politique.

Mais c'est surtout un livre nécessaire, car il corrige des hypothèses théoriques erronées encore largement répandues dans le camp de la droite, souligne les impasses stratégiques et démystifie les mythes. Par exemple, Sellner explique de manière convaincante pourquoi beaucoup (d'activisme de droite) ne sert pas toujours à grand-chose, pourquoi croire que l'on peut convaincre l'adversaire de sa propre vision du monde par une argumentation rationnelle et ainsi amorcer ce qu'il appelle un tournant spirituel est politiquement naïf et part de présupposés anthropologiques erronés ou pourquoi, à l'inverse, se concentrer uniquement sur les valeurs esthétiques et les questions de style de vie personnel mène à une impasse politique. À une époque où les milieux dits de "nouvelle droite" sont trop souvent caractérisés par l'oscillation de jeunes idéalistes entre le besoin activiste de faire quelque chose tout de suite d'une part, et le défaitisme mélancolique d'autre part - c'est-à-dire, en termes mémétiques, le dualisme de "It's over !" et "We're so back !" -, il est malheureusement (pédagogiquement) nécessaire de rappeler de telles évidences.

Mais c'est surtout un livre nécessaire, car il corrige des hypothèses théoriques erronées encore largement répandues dans le camp de la droite, souligne les impasses stratégiques et démystifie les mythes. Par exemple, Sellner explique de manière convaincante pourquoi beaucoup (d'activisme de droite) ne sert pas toujours à grand-chose, pourquoi croire que l'on peut convaincre l'adversaire de sa propre vision du monde par une argumentation rationnelle et ainsi amorcer ce qu'il appelle un tournant spirituel est politiquement naïf et part de présupposés anthropologiques erronés ou pourquoi, à l'inverse, se concentrer uniquement sur les valeurs esthétiques et les questions de style de vie personnel mène à une impasse politique. À une époque où les milieux dits de "nouvelle droite" sont trop souvent caractérisés par l'oscillation de jeunes idéalistes entre le besoin activiste de faire quelque chose tout de suite d'une part, et le défaitisme mélancolique d'autre part - c'est-à-dire, en termes mémétiques, le dualisme de "It's over !" et "We're so back !" -, il est malheureusement (pédagogiquement) nécessaire de rappeler de telles évidences.

Mais le cœur de l'ouvrage est clairement la partie consacrée à l'analyse stratégique.

Mais le cœur de l'ouvrage est clairement la partie consacrée à l'analyse stratégique.

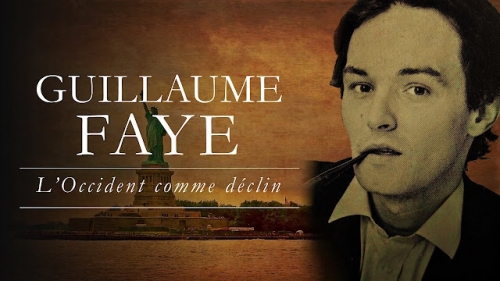

L'enthousiasme malsain pour les envahisseurs venus d'Orient et d'Afrique, qui emportaient dans leurs bagages l'islamisation de l'Europe, s'est toutefois manifesté le plus clairement en Allemagne, qui a volontiers ouvert les portes de son luxuriant système social et a naturellement accueilli la grande majorité des demandeurs d'asile. On peut sans crainte qualifier cette maladie de « psychopathologie collective » avec le penseur français Guillaume Faye, décédé en 2019, mais qui n'est rien d'autre qu'une « imposture historique » (Faye), un monstre d'ethno-masochisme, de haine de soi et de racisme inversé contre son propre peuple, d'exaltation de l'abâtardissement et de l'universalisme, de xénophilie et de négation de sa propre identité ethnoculturelle jusqu'au suicide ethnique. Après tout, jusqu'à présent, seules les élites d'Europe occidentale ont été touchées par cette épidémie de colonisation de l'Europe par les nouveaux colons exotiques.

L'enthousiasme malsain pour les envahisseurs venus d'Orient et d'Afrique, qui emportaient dans leurs bagages l'islamisation de l'Europe, s'est toutefois manifesté le plus clairement en Allemagne, qui a volontiers ouvert les portes de son luxuriant système social et a naturellement accueilli la grande majorité des demandeurs d'asile. On peut sans crainte qualifier cette maladie de « psychopathologie collective » avec le penseur français Guillaume Faye, décédé en 2019, mais qui n'est rien d'autre qu'une « imposture historique » (Faye), un monstre d'ethno-masochisme, de haine de soi et de racisme inversé contre son propre peuple, d'exaltation de l'abâtardissement et de l'universalisme, de xénophilie et de négation de sa propre identité ethnoculturelle jusqu'au suicide ethnique. Après tout, jusqu'à présent, seules les élites d'Europe occidentale ont été touchées par cette épidémie de colonisation de l'Europe par les nouveaux colons exotiques.

Il s'agit d'un malentendu. « Introduire » le concept ne signifie pas que je l'ai inventé, ni que j'ai inventé le terme « ethnopluralisme », qui a été forgé par Henning Eichberg en 1973 (dans un contexte anti-eurocentrique, anti-colonialiste, plutôt « de gauche »). Le point de mon livre est que l'« ethnopluralisme », comme l'« universalisme », est pluriel. Je veux dire par là qu'il n'y a jamais eu une seule théorie ou un seul principe contraignant portant ce nom, mais plutôt différentes « versions » qui ne sont pas nécessairement désignées par ce terme. Mon livre est le premier à fournir une vue d'ensemble critique des théories ethnopluralistes, de leur contexte historique, de leurs éléments centraux et de leurs « prédécesseurs » intellectuels et conceptuels. Ma formule est la suivante : « J'appelle ethnopluralisme tout concept qui défend le nationalisme et l'ethnicité en général comme un bien inhérent ». En tant que position politique, c'est une position que la plupart des nationalistes modernes acceptent aujourd'hui comme principe selon lequel tous les peuples du monde sont considérés comme ayant le « droit » à l'auto-préservation et à l'autodétermination pour défendre leur identité ethnoculturelle contre les excès universalistes et l'uniformisation, communément appelés aujourd'hui « globalisme ».

Il s'agit d'un malentendu. « Introduire » le concept ne signifie pas que je l'ai inventé, ni que j'ai inventé le terme « ethnopluralisme », qui a été forgé par Henning Eichberg en 1973 (dans un contexte anti-eurocentrique, anti-colonialiste, plutôt « de gauche »). Le point de mon livre est que l'« ethnopluralisme », comme l'« universalisme », est pluriel. Je veux dire par là qu'il n'y a jamais eu une seule théorie ou un seul principe contraignant portant ce nom, mais plutôt différentes « versions » qui ne sont pas nécessairement désignées par ce terme. Mon livre est le premier à fournir une vue d'ensemble critique des théories ethnopluralistes, de leur contexte historique, de leurs éléments centraux et de leurs « prédécesseurs » intellectuels et conceptuels. Ma formule est la suivante : « J'appelle ethnopluralisme tout concept qui défend le nationalisme et l'ethnicité en général comme un bien inhérent ». En tant que position politique, c'est une position que la plupart des nationalistes modernes acceptent aujourd'hui comme principe selon lequel tous les peuples du monde sont considérés comme ayant le « droit » à l'auto-préservation et à l'autodétermination pour défendre leur identité ethnoculturelle contre les excès universalistes et l'uniformisation, communément appelés aujourd'hui « globalisme ».

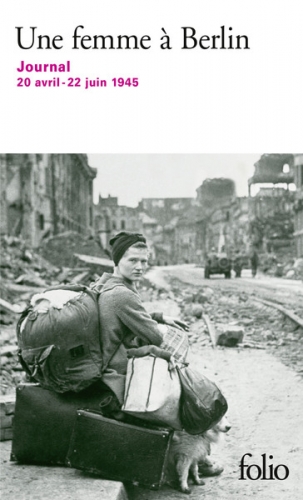

Dans Le Samouraï d’Occident, il dresse un portrait magnifique d’une jeune journaliste allemande qui survécut dans le Berlin de 1945, cette dernière avait tenu un journal paru en 2003 sous le titre Une femme à Berlin. A travers l’évocation de ces figures féminines imaginaires ou réelles, Dominique nous montre ce qu’est le courage féminin. Dans les périodes de guerre, de conflits, le courage des hommes consiste à accepter l’horizon de la mort ; en d’autres termes on demande aux hommes d’avoir le courage de mourir alors qu’on demande aux femmes d’avoir le courage de vivre. Et vivre dans un univers détruit demande un immense héroïsme, vertu qu’a eue cette jeune femme allemande. Quand on évoque la guerre de 14-18, on pense à tous ces hommes morts au combat, on admire leur courage, leur sacrifice à juste titre, mais il ne faut pas oublier l’héroïsme des femmes qui toutes seules tenaient leur famille, l’économie à bout de bras et qui ont permis la renaissance du pays après la guerre.

Dans Le Samouraï d’Occident, il dresse un portrait magnifique d’une jeune journaliste allemande qui survécut dans le Berlin de 1945, cette dernière avait tenu un journal paru en 2003 sous le titre Une femme à Berlin. A travers l’évocation de ces figures féminines imaginaires ou réelles, Dominique nous montre ce qu’est le courage féminin. Dans les périodes de guerre, de conflits, le courage des hommes consiste à accepter l’horizon de la mort ; en d’autres termes on demande aux hommes d’avoir le courage de mourir alors qu’on demande aux femmes d’avoir le courage de vivre. Et vivre dans un univers détruit demande un immense héroïsme, vertu qu’a eue cette jeune femme allemande. Quand on évoque la guerre de 14-18, on pense à tous ces hommes morts au combat, on admire leur courage, leur sacrifice à juste titre, mais il ne faut pas oublier l’héroïsme des femmes qui toutes seules tenaient leur famille, l’économie à bout de bras et qui ont permis la renaissance du pays après la guerre.