Gérard Maurice

Professeur des Facultés de Droit

Ex: https://metamag.fr

Quand il n’est pas devant son écran, Thierry M. adore se promener dans la ville. Il va au vidéo-café lorsque son argent de poche le lui permet. Il ne se lasse pas de regarder les panneaux géants de cristaux liquides sur lesquelles s’affichent les publicités les plus folles et qu’on peut voir en plein soleil comme si on était chez soi dans la pénombre devant son écran.

La ville est ainsi jalonnée d’écrans qui scintillent en permanence pour vanter le Coca-cola, les produits Pioneer ou les voitures japonaises. Entre deux publicités passent des clips vidéos, et il n’est pas rare de voir dix ou quinze jeunes assemblées devant ces sucettes géantes.

Lorsqu’on demande à Thierry M. ce qu’il veut plus tard, il répond invariablement : « avoir du temps » Pour quoi faire ? Thierry ne le sait pas, et ne veut pas le savoir, même si au fond de lui une petite voie inquiète lui renvoie l’écho de sa solitude.

Car Thierry vit désespérément seul. Hanté par les images extérieures, il a fini par perdre peu à peu la sienne. Il n’a pas de besoins particuliers : les images lui servent de substitut. Il n’éprouve pas de désir d’échanger avec extérieur : il est l’extérieur.

Deux figures de la société individualiste médiatique peuvent ouvrir mon propos : M. M, cadre commercial et M. Z, le tolérant.

Ses goûts sont ceux du marché corrigé des variations saisonnières, il ne conçoit rien au-delà de son opinion, il ne voit rien au dessus de la cohue du « moi… ».

Tout idéal lui paraît un danger pour la démocratie, toute valeur permanente un frein à la liberté… tout souci de l’avenir une menace envers l’instant présent…

Ce garçon est un échantillon de ce siècle dominé par un système économique, social, mental dont la logique est d’éradiquer le spirituel.

La société occidentale réduit nos désirs à l’horizon matériel, échappent à notre vue non seulement le spirituel, l’âme des choses mais la simple notion commune du bien et du mal.

Or, la fin du XXème siècle et le début du XXIème nous réduit à la matière et au mécanisme.

Elle menace de rendre le XXIème siècle doublement orphelin du spirituel, elle efface la notion d’âme et de désir éternel.

Elle nous installe dans le culte du moment présent, ce qui coupe le mouvement même de la civilisation.

Car est spirituel car possède l’âme, ce qui parvient à échapper à l’absurde et surtout au temps et à son usure, c’est ce qui surmonte la mort de l’individu et celle des civilisations, ces instants d’éternité qui incarnent l’histoire.

Quelles portes ouvrent ces instants d’histoire, le courage et la fraternité ?

La cité antique organisait ces instants en conjuguant quatre forces : le citoyen / hoplite, la provenance qui structurait l’appartenance, l’éternité / gloire, l’histoire / pérennité.

Il appartenait aux héros d’incarner le génie et le destin de la cité … Ils façonnaient l’histoire et l’exemple : Hector, Achille, Léonidas… toute l’Europe est déjà dans l’Eliade.

A l’évidence, la cité moderne ne conjugue pas les mêmes forces. Histoire / Présentisme, Citoyen / nomade, Provenance / déracinement, Eternité / relativisme

Le résultat est perceptible, il est celui d’une grande déprime, suicide, peur de la mort, angoisse, hédonisme marquent l’espace public. La pub idéologie ne parvient plus à contenir les frustrations (le club Méditerranée).

La France, par son nombre de suicides, arrive dans le peloton de tête des pays européens… ce n’est plus un hasard mais une véritable anomie.

Darkheim écrivait « la vie n’est tolérable que si on lui aperçoit quelque raison d’être, que si elle a un but et qui en vaille la peine. Or l’individu à lui seul n’est pas une fin suffisante ».

Le sens de la voie, pour être véritablement intériorisé par les sujets, doit être envisagé collectivement.

La racine fondamentale de cet effondrement doit être recherché dans l’effritement des rapports communautaires et à la déperdition du bien commune.

Dès lors que les hommes ne peuvent partager un ensemble de valeurs, aucune action collective n’est possible.

Les Grecs avaient eu le sens de l’harmonie, équilibre des contraires et organisaient le chaos.

Le vide contemporain précipite nos concitoyens dans une obsession de survie immédiate. Plus rien ne compte sinon un surcroît de vie.

Une éthique d’auto préservation se met en place, fleurissent alors les différentes techniques d’épanouissement de soi, de la méditation tantrique en passant par le Feng Shi et pour les plus fortunés par le coachting.

L’aspiration dominante est la performance physique et psychologique…

Ce survivalisme, pour reprendre le mot de Christopher Lash, prend racine « dans l’expérience subjective du vide et de l’isolement ».

De son côté Gail Sheehy écrit « l’idéologie actuelle semble un mélange de désir de survie, de volonté de renaissance et de cynisme individuel ».

Cependant ce survivalisme se mue en peur pathologique de la mort.

L’effondrement démographique entraîne de son côté un amenuisement du lien entre générations, tandis que l’absolutisme du présent efface tout sacrifice pour le futur.

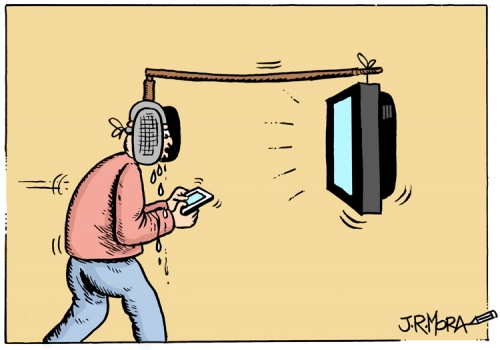

De manière pathétique, la valeur refuge est assurée par une prothèse : la télévision.

Cette grande usine de rêve sert de tout à bon nombre de nos concitoyens qui la subissent en moyenne 4 heures/jour, et qui s’abîment devant ce mur d’images comme les hommes troncs du film de Truffaut : Farenheint 45

Ainsi progressivement le destin de nos cités est dominé par la lute entre deux imaginaires, d’une part celui des machines à rêver avec leur incalculable puissance et d’autre part, ce qui peut exister en face de lui et qui n’est pas autre chose que l’héritage de la noblesse du monde… de l’aristocratie de pensée.

Nos cités sont désormais confrontées à la dictature du présent et aux batailles dans l’imaginaire.

I – LA DICTATURE DU PRÉSENT

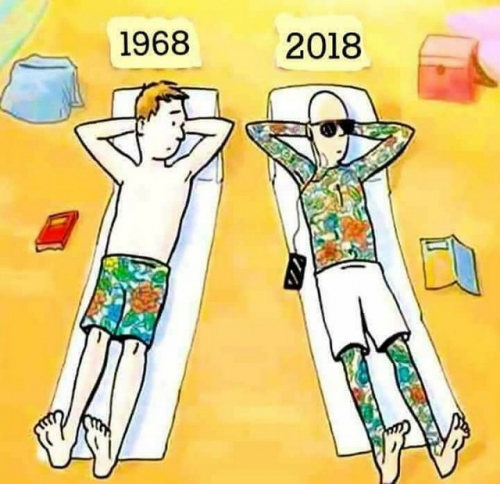

La société a adopté les valeurs féminines.

De ce choix témoigne le primat de l’économie (3ème fonction) sur la politique ; le primat de la discussion sur la décision, le déclin de l’autorité au profit du dialogue ; la mise sur la place publique de la vie intime, la survalorisation de la parole de l’enfant, la vogue de l’humanitaire et de la charité médiatique, les problèmes de santé, du paraître, la diffusion des formes rondes, la sacralisation du mariage d’amour, la vague de l’idéologie victimaire, la multiplication des cellules de soutien psychologiques, le développement du marché de l’émotionnel et du compassionnel, une justice qui doit permettre la reconstruction des douleurs et non plus le jugement de la loi, la généralisation des valeurs du marché, de la transparence, de la mixité, du nomadisme, du flux et du reflux.

A une société raide, surplombante, verticale, se substitue une société liquide, de réseaux, de l’indistinction des rôles sociaux.

C’est le gonflement du « moi » et le « fonctionnalisme » qui l’emportent.

La dictature du présent c’est l’hypertrophie de l’intime et de l’utilitarisme.

L’hypertrophie de l’intime se manifeste par le gonflement du « moi » et par le primat de l’économie.

1. Le « moi » devient le centre de tout.

Il se complet dans l’immédiat et l’égolatrie. Le maître mot de l’immédiat, c’est l’urgence ;

Si l’on admet l’idée selon laquelle la temporalité d’une société s’ordonne autour d’un axe présent, passé, avenir, on note aujourd’hui une surcharge du présent au détriment à la fois du passé et de l’avenir.

Dans ce cadre, l’urgence est la traduction sociale de cette surcharge. Le temps est ainsi surchargé d’exigences inscrites dans la seule immédiateté. La montée en puissance du thème de l’urgence renforce la logique économique de l’immédiateté…

De surcroît toutes les politiques d’urgence tendant à se fonder non pas en raison mais en émotion, il en est ainsi du plan de lutte contre le chômage, pour l’emploi, contre les délocalisations, pour le Darfour…

Certes le motif d’action est difficilement récusable, mais son opérationnalité passe par un consensus émotif initial.

Ce traitement, en urgence, ajoute à la compression du temps que la mondialisation induit en termes technologiques et de marché.

Désormais, il ne s’agit plus de gagner de nouveaux espaces, car le monde est atteint dans toutes ses limites, mais il s’agit de gagner du temps.

Le temps devient une valeur marchande en soi. Cette hypertrophie de l’immédiat est accompagnée d’une hypertrophie des intimités.

La tendance au repli sur soi est renforcée par une vive méfiance, de nature paranoïaque, à l’égard de l’autorité et des communautés.

La moindre influence est vécu comme une intrusion insupportable.

C’est pourquoi l’adhésion à des héritages culturels ou à des traditions est jugée aliénante.

En fait, on constate depuis 40 ans un rejet forcené de toutes les figures d’ordre.

Or l’intériorisation de ces figures assurait à l’enfant et à l’adolescent un apprentissage, une assurance et une sécurité.

Le manque d’intériorisation génèrera un défaut de confiance en soi, des angoisses paradoxalement compensées par une survalorisation du moi.

L’individualisme contemporain est lié à un mouvement de frénésie et de « bougisme » porté par une sorte d’égolatrie et un rejet de toute verticalité au tradition.

L’adolescence ou le jeunisme se prolongent indéfiniment tandis que le sens collectif fait défaut.

Selon le mot d’Alain Ehrenberg : « l’individu souffrant a supplanté l’individu conquérant ».

On comprend dans ce cas que la démocratie ne soit plus veuve comme le mode d’expression d’un peuple conscient de son histoire et de son destin mais elle devient une manière individuelle de voir la vie, une façon de brandir nos goûts intimes et de réclamer que la cité nous aide à les satisfaire sans délai.

Le nouvel individu démocratique n’est pas un citoyen ancré dans l’histoire, c’est un consommateur flottant au gré des modes.

Il baigne dans l’impatience.

Son univers est celui de l’instantané commercial, achat sans délai (la pub), émotion minute (la télévision), le zéro distance.

Il se satisfait donc du primat de l’économie, bien plus il l’exige.

2. Cette enflure de l’économie alimente aussi l’hypertrophie de l’intime.

En effet, le primat de l’économie ramène la politique à la gestion des choses et transforme les droits de l’individu en créance économique.

Le totalitarisme économique a débouché sur la marchandisation généralisée, c’est-à-dire sur l’idée que tout ce qui est de l’ordre du désir ou du besoin peut être négocié.

Le modèle normatif devient celui du négociant.

Aristote écrivait « ceux qui croient que chef politique, chef royal, chef de famille, et maître des choses sont une seule et même notion, se trompent. Ils s’imaginent que les diverses formes d’autorité ne diffèrent que par le nombre de ceux qui y sont assujettis. En fait, il existe entre chaque autorité, une différence de nature ».

Marcel Henaff aujourd’hui dit la même chose lorsqu’il énonce « réduire la politique à une tâche de gestion économique, c’est oublier la fonction souveraine de reconnaissance publique des citoyens ».

Il est donc logique que l’individu vive sa relation au politique à travers de simples revendications matérielles, érigeant ses droits en un droit de tirage permanent sur le système conçu comme une sorte d’immense machine à « miam-miam ».

L’hypertrophie du droit au dépend du politique est une autre conséquence de la montée en puissance de la gestion fonctionnelle de l’espace public.

Car la dictature du présent ramenant tout à soi érige le « fonctionnalisme » en huile de rouage du marché.

Le triomphe du « fonctionnalisme » :

Ramener tout phénomène à son utilité ou à sa fonction réduit la cité à un agrégat et le citoyen à l’homme.

1. Le passage de la cité organique à forts liens communautaires et symboliques, à une cité fonctionnelle et « zonée » a littéralement privé les villes de leur âme.

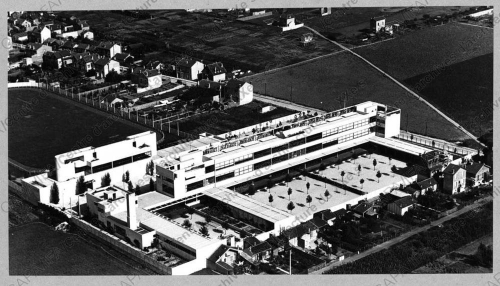

C’est à coup sûr la charte d’Athènes, inspirée par Le Corbusier, qui a donné le coup de grâce à la cité-histoire.

La Charte d’Athènes introduit une vision mécanique de la ville et de l’urbanisme. Elle a expulsé l’histoire de ses vues, elle a choisi la rentabilité et l’anonymat. Les villes, découpées selon les fonctionnalités marchandes ont créé des lieux au ban qui sont des non villes, même les plus riches n’échappent pas à ce vide. Les nouveaux hameaux, les nouveaux villages n’ont pas plus d’âme… c’est Los angeles sur Seine, le « bonheur si je veux ».

Autrefois, les métiers structuraient la ville.

Le boucher, le tapissier, le boulanger avaient des modes de vie différents. Aujourd’hui, les modes de vie se sont indifférenciés, les quartiers deviennent plus ou moins identiques et on cherche vainement un paysage urbain. A part le centre historique qui pourrait évoquer un destin collectif.

La ville est devenue un pur système d’objets où des individus isolés se meuvent dans toutes les directions sans autre but que les flux de consommation et du spectacle.

A la communauté d’appartenance et d’histoire succède une communauté d’inquiétude et de mécontentement.

Ces barbaries à visage urbain où triomphent les tribus urbaines constituées de zombies acculturés, ayant pour modèles les noirs américains des ghettos de Los angeles, concourent à la destruction du politique qui a tenté désespérément de retourner à la base selon un principe illusoire « connaître au mieux et au plus près ce que veulent les gens ».

En réalité le remède est pire car l’action politique se trouve réduite à une société de services, ce qui conduit à exacerber les demandes individuelles au détriment du bien commun.

Le culte excessif de la proximité détruit l’intérêt général et favorise des réponses en forme de catalogue à la Prévert.

En réalité, ce qui se profile derrière tout cela c’est la destruction des distances symboliques.

Les petites phrases remplacent les discours… le débat sur les finalités a disparu, il n’y a plus de citoyens mais des activités citoyennes relevant de la morale.

2. Ici l’homme supplante le citoyen.

Il est pris en charge par le système qui affiche plusieurs figures : le politico technocrate, le gentil présentateur de télévision, le publicitaire.

Toutes concourent à lui décrire les mérites, de l’homme fonctionnel parfait, bronzé et ouvert.

Même Jacques Attali prophétise que la frontière s’amenuisera entre la personne et l’artefact, entre la vie sacrée et la vie utilitaire.

Tout cela doit déboucher sur un être « sans père, ni mère, sans antécédents, ni descendants, sans racine ni postérité, un nomade absolu ».

Nomade par la mentalité acquise, marquée par l’éphémère et l’inconséquence.

Dans son dernier ouvrage, il précise le contour de ce nomade qui sera un transhumain, citoyen planétaire.

Décidemment un nihilisme à peine déguisée habite le microscome.

C’set pourquoi le destin de nos cités assujetti par la dictature du présent, se jouera au cours d’une bataille dans l’imaginaire, parce que c’est là que se forgent et s’apprécient les représentants du monde.

II – LA BATAILLE DANS L’IMAGINAIRE

S’il est vrai que l’homme, animal culturel, ne vit pas le monde en direct, mais se le représente, à travers une grille d’interprétation dont la structure dépend de la culture de chaque peuple voire, des ensembles géoculturels, alors la bataille dans l’imaginaire relève de l’ordre du symbole.

A cette dictature du présent, de l’immédiat, de l’anonymat, du nomadisme, de la consommation de masse, de l’amnésie et du bonheur matériel à tout prix, que répondre si ce n’est d’invoquer non pas la fin de l’histoire mais le sursaut de l’histoire, d’y ajouter une volonté de différence, d’identité qui puisse interrompre un mouvement sans sens.

Le sursaut de l’histoire implique que soient « réunies certaines conditions et que soit affichées une ambition ».

Malraux, en 1965, dans un discours à l’Assemblée nationale, avait proféré des phrases terribles : « le futur sera dominé par l’Empire global, celui de l’audiovisuel, grande usine à rêve ».

Or nous sommes une civilisation qui devient vulnérable dans ses rêves car la technologie de l’image permet aux anciens domaines sinistres, ceux du sexe et du sang, de l’emporter sur le sacré et la mémoire.

Il ajoutera : « les dieux sont morts mais les diables sont biens vivants…. »

Le préalable à tout sursaut est donc de réintroduire de la perspective, de la distance, de l’histoire…

Enseigner à nouveau, voire en rendre une obligatoire, les langues anciennes dites inutiles, c’est en réalité réintroduire 4000 ans dans la mémoire des enfants qui se verront ainsi héritiers et non plus éphémères estomacs sur pattes.

A la société médiatique guidée par les lois de l’émotion, de la séduction, de la mode, de l’insignifiance, du gnan-gnan, il faut non pas opposer mais exiger en parallèle le retour de la démocratie originale, la démocratie directe.

Nous assistons à l’épuisement d’un modèle d’autorité surplombante où la décision est concentrée dans les mains d’un pouvoir d’en haut où le média est auto instrumentalisé pour légitimer le rôle d’un petit groupe d’hommes et de femmes en état de connivence.

Certes la démocratie directe, forme originelle de la démocratie, peut difficilement s’exercer sur un vaste territoire.

Toutefois cette remarque n’est pas rédhibitoire, car cette demande de démocratie directe que d’aucuns appellent démocratie participative, passe par un renforcement du local et de la mise en œuvre du principe de subsidiarité.

Il ne s’agit pas de faire participer des associations spontanées, sorte de quasi néo-soviets ou de jury populaires ; il faut rendre à chaque échelon des appartenances le droit de gérer en direct ce qui le concerne.

Rien n’interdit un mixage entre la démocratie directe et la démocratie représentative, il suffit de laisser à la première le droit de s’introduire dans le débat parlementaire ou d’assemblée locale par un droit d’initiative référendaire.

Quant au principe de subsidiarité, il s’inscrit naturellement dans une écriture politique fédérale.

Au fond la mondialisation, comme l’internationalisme de Jaurès, donne envie de plus de patrie charnelle pour mieux soutenir ceux des nôtres qui doivent guerroyer sur les fronts mouvants du marché.

Les conditions réunies permettent de bâtir une nouvelle ambition.

Cette ambition doit s’appuyer sur deux leviers, d’une part le retour de la liberté des anciens, d’autre part un choix holistique.

Benjamin Constant avait revendiqué le droit d’intimité contre le droit de participer à la vie de la cité.

Dans l’Antiquité, la liberté s’atteignait d’abord par la participation active et constante des citoyens à la vie publique.

Or pour les théoriciens libéraux, la liberté se conquiert dans la sphère privée, ce qui signifie que la liberté n’est plus ce que permet la politique mais ce qui lui est soustrait.

En d’autres termes, la liberté réside dans la garantie d’échapper à la sphère publique.

Elle ne relève plus de l’essence politique mais de l’existence personnelle.

Redonner aux citoyens le goût de privilégier l’espace public, c’est à tout coup les sortir d’une relation nécessairement mutilante car pour l’heure elle consiste à émettre des demandes dont la satisfaction ne peut être qu’aléatoire ou destructrice de l’intérêt général.

Cet espace public peut être approché par des individus comme par des communautés si par ailleurs on insiste sur le mode holistique.

Ce mode valorise la communauté et ne laisse plus l’individu seul et solitaire.

Le monde traditionnel ne livrait pas les personnes à elles-mêmes, les vieillards étaient pris en charge par les jeunes, les parents aidaient les enfants, la famille était une souche, l’honneur et l’hospitalité, le fondement de la relation sociale.

C’était l’application naturelle du don et du contre don, distinct du principe de l’échange.

Il faut l’avouer, il existe plus de pratiques sociales de ce type parmi les populations immigrées, ou encore dans les terres latines ou villageoises celtes que dans la ville de Paris où la canicule a fait plus de ravages qu’ailleurs.

Bref engager la bataille dans l’imaginaire, c’est engager dans le discours et la pratique sociale, le combat pour les appartenances.

Cette reconquête des appartenances ouvrir le débat sur l’identité comme fondement de l’âme de la cité, mais c’est aussi réintroduire une volonté pour le futur.

La demande d’identité est une demande antimoderne dans la mesure où la modernité n’a pas cessé d’étendre l’indistinction.

Le déblocage de l’histoire passe par l’écriture de nouvelles histoires, car l’identité n’est pas une substance mais une réalité dynamique qui réintroduit du temps.

D’ailleurs, les revendications identitaires fleurissent de toutes parts car elle dénonce cette injustice qui est le déni de reconnaissance des identités.

A l’exigence quantitative de redistribution des ressources se substitue l’exigence qualitative de la reconnaissance des appartenances.

L’identitarisme peut aboutir au meilleur comme au pire, il ne faut pas enfermer l’identité dans une forteresse, mais en faire un levier de connaissance de l’Autre qui n’a pas vocation à être un même.

Car comme l’a écrit Claude Imbert, « notre identité est atteinte par l’effondrement du civisme, par l’appauvrissement de la langue mais surtout par une homogénéisation technico-économique du monde qui généralise le non sens et qui rend chaque jour les hommes plus étrangers ».

Retrouver le sens du bien commun concourent à la singularité de la communauté et donc évite le repli sur soi.

Cette reconquête des appartenances permet enfin de réintroduire du futur, car retrouver sa mémoire c’est aussi rompre avec le présent et réenclencher la dynamique du passé, présent, futur.

En fait, le recours à l’histoire des appartenances n’est pas neutre, il permet aux acteurs de se reconnaître dans le passé et de se projeter pour dans le futur de pérennité et de destin.

Ce regard nous constitue à la fois comme sujets sociaux et comme acteurs de notre propre liberté. Certes la mémoire n’est jamais intégrale, le traitement symbolique de l’histoire est toujours subjectif mais l’indentification de la provenance peut donner un sens au futur. C’est désormais la condition primordiale de la reconnaissance des âmes collectives sans lesquelles la cité des hommes ne sera qu’un instant sans sens

Que dit le maître à penser de Georges Soros ? En substance, qu’une société ouverte, au contraire d’une société fermée, distingue ce qui relève du droit de ce qui relève de la culture. Le philosophe explique que la société ne doit plus être soudée par des valeurs partagées mais par des lois qui respectent le droit naturel et n’entravent pas le pluralisme des idées ou des croyances. Une société ouverte fondée sur des lois acceptables par tous les hommes peut, et même doit selon Popper, être multiculturelle et multiraciale. En résumé, Popper, inspiré par le républicanisme « français », nous explique que les cultures doivent perdre leur caractère sociétal sous l’effet de lois culturicides. La loi émanant de l’identité doit s’effacer devant une loi abstraite émanant de l’universalité. Le philosophe propose un génocide culturel, prélude toujours d’un génocide biologique, qui rendra possible l’établissement d’une société multiraciale ouverte.

Que dit le maître à penser de Georges Soros ? En substance, qu’une société ouverte, au contraire d’une société fermée, distingue ce qui relève du droit de ce qui relève de la culture. Le philosophe explique que la société ne doit plus être soudée par des valeurs partagées mais par des lois qui respectent le droit naturel et n’entravent pas le pluralisme des idées ou des croyances. Une société ouverte fondée sur des lois acceptables par tous les hommes peut, et même doit selon Popper, être multiculturelle et multiraciale. En résumé, Popper, inspiré par le républicanisme « français », nous explique que les cultures doivent perdre leur caractère sociétal sous l’effet de lois culturicides. La loi émanant de l’identité doit s’effacer devant une loi abstraite émanant de l’universalité. Le philosophe propose un génocide culturel, prélude toujours d’un génocide biologique, qui rendra possible l’établissement d’une société multiraciale ouverte.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

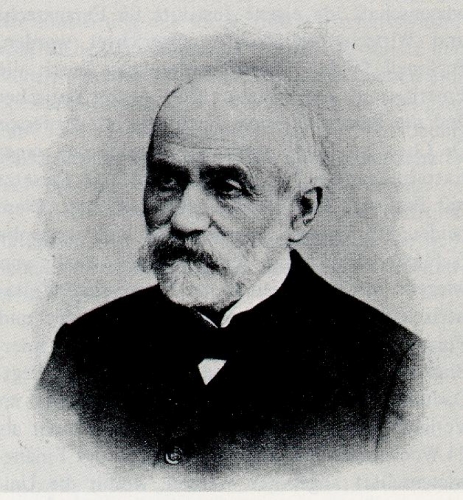

Gumplowicz nennt für den Aufbau des Staates eine Reihe von Folgeerscheinungen. Dabei verschwand die Rassentrennung nicht ganz. Vielmehr wird sie in die staatliche Ordnung eingebettet und tritt als eine staatlich gewährleistete Rangfolge auf. Gumplowicz erklärt: „Denn schließlich ist Herrschaft nichts anderes als eine durch Übermacht geregelte Teilung der Arbeit, bei der den Beherrschten die niedrigeren und schweren, den Herrschenden die höheren und leichteren (oft nur das Befehlen und Verwalten) zufällt. Wie aber ohne Teilung der Arbeit keinerlei Kultur denkbar ist, so ist ohne Herrschaft keine gedeihliche Teilung der Arbeit möglich, weil sich, wie gesagt, freiwillig niemand zur Leistung der niedrigeren und schwereren Arbeit hergeben wird.“ Dieser Punkt ist wichtig: Obwohl die „Vergesellschaftung der Sprache und Religion“ zu einer „amalgamierten“ Gesellschaft führt, wirkt die Staatenbildung gleichzeitig darauf hin, eine Herrschaftsordnung mit einer Trennung von Herrschern und Beherrschten zu festigen.

Gumplowicz nennt für den Aufbau des Staates eine Reihe von Folgeerscheinungen. Dabei verschwand die Rassentrennung nicht ganz. Vielmehr wird sie in die staatliche Ordnung eingebettet und tritt als eine staatlich gewährleistete Rangfolge auf. Gumplowicz erklärt: „Denn schließlich ist Herrschaft nichts anderes als eine durch Übermacht geregelte Teilung der Arbeit, bei der den Beherrschten die niedrigeren und schweren, den Herrschenden die höheren und leichteren (oft nur das Befehlen und Verwalten) zufällt. Wie aber ohne Teilung der Arbeit keinerlei Kultur denkbar ist, so ist ohne Herrschaft keine gedeihliche Teilung der Arbeit möglich, weil sich, wie gesagt, freiwillig niemand zur Leistung der niedrigeren und schwereren Arbeit hergeben wird.“ Dieser Punkt ist wichtig: Obwohl die „Vergesellschaftung der Sprache und Religion“ zu einer „amalgamierten“ Gesellschaft führt, wirkt die Staatenbildung gleichzeitig darauf hin, eine Herrschaftsordnung mit einer Trennung von Herrschern und Beherrschten zu festigen. Gumplowicz bringt seine brutalen Grundsätze aber nicht vor, um Blutvergießen zu rechtfertigen oder die Herrschenden zum Krieg aufzustacheln. Ihm geht es darum, auf die blutige Voraussetzung jeder Staatswerdung aufmerksam zu machen. Er distanziert sich von der Gefühlsduselei, die schon zu seiner Zeit die Darstellungen der internationalen Beziehungen prägten. Und nicht zuletzt versucht er, menschliche Erfahrungen und Errungenschaften ohne die übliche Weichzeichnung darzustellen. Die Wechselwirkung von Rassenstreitigkeiten und dem nachfolgenden Amalgamierungsdrang stellt Gumplowicz nochmals in „Rasse und Staat. Eine Untersuchung über das Gesetz der Staatenbildung“ (1875) dar: „Ohne Rassengegensätze gibt es keinen Staat und keine staatliche Entwicklung, und ohne Rassenverschmelzung gibt es keine Kultur und keine Zivilisation.“

Gumplowicz bringt seine brutalen Grundsätze aber nicht vor, um Blutvergießen zu rechtfertigen oder die Herrschenden zum Krieg aufzustacheln. Ihm geht es darum, auf die blutige Voraussetzung jeder Staatswerdung aufmerksam zu machen. Er distanziert sich von der Gefühlsduselei, die schon zu seiner Zeit die Darstellungen der internationalen Beziehungen prägten. Und nicht zuletzt versucht er, menschliche Erfahrungen und Errungenschaften ohne die übliche Weichzeichnung darzustellen. Die Wechselwirkung von Rassenstreitigkeiten und dem nachfolgenden Amalgamierungsdrang stellt Gumplowicz nochmals in „Rasse und Staat. Eine Untersuchung über das Gesetz der Staatenbildung“ (1875) dar: „Ohne Rassengegensätze gibt es keinen Staat und keine staatliche Entwicklung, und ohne Rassenverschmelzung gibt es keine Kultur und keine Zivilisation.“

Esiste un libro “speciale” in Italia dal titolo UNISEX e con sottotitolo “Cancellare l’identità sessuale: la nuova arma della manipolazione globale” pubblicato da Arianna Editrice. Gli autori sono la giornalista Enrica Perucchietti e lo scrittore Gianluca Marletta.

Esiste un libro “speciale” in Italia dal titolo UNISEX e con sottotitolo “Cancellare l’identità sessuale: la nuova arma della manipolazione globale” pubblicato da Arianna Editrice. Gli autori sono la giornalista Enrica Perucchietti e lo scrittore Gianluca Marletta.

Los van het feit dat de “dreiging” om asiel aan te vragen in het buitenland als bepaalde mensen verkozen worden of als een land onafhankelijk wordt (een fenomeen dat zich sinds 1900 toch al zo’n 200 keer heeft voorgedaan in de wereld) tot de meest ridicule en zo goed als nooit uitgevoerde beloftes behoort, slaat de hele uitleg van Aerts nergens op. Voor zover ik weet behoren al die “kikkers” in Vlaanderen namelijk, net zoals Aerts zelf, tot dat belgië dat zich zo “bewust (...) [is] van die beperktheid”, zo “bereid” ook “intern en buiten de landsgrenzen iets op te steken”. Tenzij Aerts het bij zijn uitspraken over belgië alleen maar zou hebben over die onderdelen daarvan die niet Vlaams zijn, natuurlijk. Dat zou, gezien het feit dat de man nogal sterk op Frankrijk gericht is, niet eigenaardig zijn, maar als je met zo’n dédain over een bepaald onderdeel van je geliefde land spreekt, moet je ook niet raar opkijken dat dat onderdeel er vroeg of laat vandoor wil.

Los van het feit dat de “dreiging” om asiel aan te vragen in het buitenland als bepaalde mensen verkozen worden of als een land onafhankelijk wordt (een fenomeen dat zich sinds 1900 toch al zo’n 200 keer heeft voorgedaan in de wereld) tot de meest ridicule en zo goed als nooit uitgevoerde beloftes behoort, slaat de hele uitleg van Aerts nergens op. Voor zover ik weet behoren al die “kikkers” in Vlaanderen namelijk, net zoals Aerts zelf, tot dat belgië dat zich zo “bewust (...) [is] van die beperktheid”, zo “bereid” ook “intern en buiten de landsgrenzen iets op te steken”. Tenzij Aerts het bij zijn uitspraken over belgië alleen maar zou hebben over die onderdelen daarvan die niet Vlaams zijn, natuurlijk. Dat zou, gezien het feit dat de man nogal sterk op Frankrijk gericht is, niet eigenaardig zijn, maar als je met zo’n dédain over een bepaald onderdeel van je geliefde land spreekt, moet je ook niet raar opkijken dat dat onderdeel er vroeg of laat vandoor wil.

Car pour lui, nos sociétés occidentales sont caractérisées par le passage d’une phase solide de la modernité, stable, immobile et enracinée, à une phase liquide, fluide, volatile et néo-nomade où tout semble se désagréger et se liquéfier, phase « dans laquelle les formes sociales (les structures qui limitent les choix individuels, les institutions qui veillent au maintien des traditions, les modes de comportement acceptables) ne peuvent plus se maintenir durablement en l’état parce qu’elles se décomposent en moins de temps qu’il ne leur en faut pour être forgées et se solidifier

Car pour lui, nos sociétés occidentales sont caractérisées par le passage d’une phase solide de la modernité, stable, immobile et enracinée, à une phase liquide, fluide, volatile et néo-nomade où tout semble se désagréger et se liquéfier, phase « dans laquelle les formes sociales (les structures qui limitent les choix individuels, les institutions qui veillent au maintien des traditions, les modes de comportement acceptables) ne peuvent plus se maintenir durablement en l’état parce qu’elles se décomposent en moins de temps qu’il ne leur en faut pour être forgées et se solidifier

L’idéologie libérale-libertaire a pourtant délégitimé ce rôle du père en l’assignant au même rôle que celui de la mère, les deux étant désormais astreints à se nommer simplement parents, papa et maman et pourquoi pas parent 1 et parent 2. Jean-Pierre Lebrun va même plus loin en expliquant qu’il y a un « désaveu de la fonction paternelle pouvant mener jusqu’au triomphe de l’emprise maternante » [5]. Or la symétrie n’invite pas l’enfant à connaître l’altérité, la différence. Elle ne permet pas non plus à l’enfant de connaître l’absence et le manque de la mère car le père n’est plus l’étranger qui vient le retirer de sa relation fusionnelle avec elle. En assignant au père le même rôle qu’une mère, c’est-à-dire en lui retirant ce qui fait sa fonction initiale (l’intervention tierce, l’ouverture à l’altérité…) et en laissant s’installer une relation continue sans manque et pleine de jouissance entre l’enfant et la mère « on tend à provoquer l’annulation de tout manque, donc l’extinction de tout désir, du fait de l’empêchement de se déployer vers autre chose, vers un ailleurs que la présence maternelle » [6].

L’idéologie libérale-libertaire a pourtant délégitimé ce rôle du père en l’assignant au même rôle que celui de la mère, les deux étant désormais astreints à se nommer simplement parents, papa et maman et pourquoi pas parent 1 et parent 2. Jean-Pierre Lebrun va même plus loin en expliquant qu’il y a un « désaveu de la fonction paternelle pouvant mener jusqu’au triomphe de l’emprise maternante » [5]. Or la symétrie n’invite pas l’enfant à connaître l’altérité, la différence. Elle ne permet pas non plus à l’enfant de connaître l’absence et le manque de la mère car le père n’est plus l’étranger qui vient le retirer de sa relation fusionnelle avec elle. En assignant au père le même rôle qu’une mère, c’est-à-dire en lui retirant ce qui fait sa fonction initiale (l’intervention tierce, l’ouverture à l’altérité…) et en laissant s’installer une relation continue sans manque et pleine de jouissance entre l’enfant et la mère « on tend à provoquer l’annulation de tout manque, donc l’extinction de tout désir, du fait de l’empêchement de se déployer vers autre chose, vers un ailleurs que la présence maternelle » [6]. Aussi, ce qui caractérise la société libérale contemporaine est la permissivité des parents dans leur manière d’éduquer leur enfant. Christopher Lasch, dans son ouvrage La culture du narcissisme, faisait déjà état de ce constat relativement à la situation aux États-Unis lors des années 1970 en citant Arnold Rogow, un psychanalyste. Selon ce dernier, les parents « trouvent plus facile, pour se conformer à leur rôle, de soudoyer que de faire face au tumulte affectif que provoquerait la suppression des demandes des enfants ». Christopher Lash ajoute à son tour qu’ « en agissant ainsi, ils sapent les initiatives de l’enfant, et l’empêchent d’apprendre à se discipliner et à se contrôler ; mais étant donné que la société américaine n’accorde plus de valeur à ces traits de caractère, l’abdication par les parents de leur autorité favorise, chez les jeunes, l’éclosion des manières d’être que demande une culture hédoniste, permissive et corrompue. Le déclin de l’autorité parentale reflète « le déclin du surmoi » dans la société américaine dans son ensemble » [11].

Aussi, ce qui caractérise la société libérale contemporaine est la permissivité des parents dans leur manière d’éduquer leur enfant. Christopher Lasch, dans son ouvrage La culture du narcissisme, faisait déjà état de ce constat relativement à la situation aux États-Unis lors des années 1970 en citant Arnold Rogow, un psychanalyste. Selon ce dernier, les parents « trouvent plus facile, pour se conformer à leur rôle, de soudoyer que de faire face au tumulte affectif que provoquerait la suppression des demandes des enfants ». Christopher Lash ajoute à son tour qu’ « en agissant ainsi, ils sapent les initiatives de l’enfant, et l’empêchent d’apprendre à se discipliner et à se contrôler ; mais étant donné que la société américaine n’accorde plus de valeur à ces traits de caractère, l’abdication par les parents de leur autorité favorise, chez les jeunes, l’éclosion des manières d’être que demande une culture hédoniste, permissive et corrompue. Le déclin de l’autorité parentale reflète « le déclin du surmoi » dans la société américaine dans son ensemble » [11].  En France, actuellement, le souci de l’école d’accompagner les élèves dans leur développement personnel en favorisant leur créativité et non en les soumettant à l’autorité du professeur pour leur apprendre à maîtriser les savoirs essentiels est couplé avec le souci bourdieusien de ne pas reproduire les classes sociales. Néanmoins, c’est tout l’inverse qui se produit. Tout comme Christopher Lasch l’explique, « les réformateurs, malgré leurs bonnes intentions, astreignent les enfants pauvres à un enseignement médiocre, et contribuent ainsi à perpétuer les inégalités qu’ils cherchent à abolir » [13]. Effectivement, je me souviendrais toujours d’une professeur d’Histoire-Géographie dans le lycée où je travaillais en tant que surveillant à côté de mes études de droit qui, dans l’intention d’enseigner sa matière de manière ludique et attractive, basait principalement son cours sur la projection de films documentaires. Il se trouve que ce lycée, situé dans le quartier du Marais à Paris, était composé à la fois d’élèves provenant de l’immigration et d’une classe sociale défavorisée du 19ème arrondissement ainsi que d’élèves provenant d’une classe sociale aisée du 3ème arrondissement. Les élèves qui parvenaient le mieux à retenir avec précision le contenu des documentaires étaient sans surprise ceux du 3ème arrondissement tandis que les élèves qui avaient du mal à retenir le même contenu étaient ceux provenant du 19ème arrondissement. Pourtant, le fait de baser essentiellement son cours sur des films documentaires était une manière pour cette professeur d’échapper à un enseignement magistral qu’elle jugeait élitiste. Comme l’explique alors à nouveau Lasch, concernant l’école américaine avec laquelle on peut faire un parallèle avec l’école française actuelle, « au nom même de l’égalitarisme, ils [les réformateurs] préservent la forme la plus insidieuse de l’élitisme qui, sous un masque ou sous un autre, agit comme si les masses étaient incapables d’efforts intellectuels. En bref, tout le problème de l’éducation en Amérique pourrait se résumer ainsi : presque toute la société identifie l’excellence intellectuelle à l’élitisme. Cela revient à garantir à un petit nombre le monopole des avantages de l’éducation. Mais cette attitude avilit la qualité même de l’éducation de l’élite, et menace d’aboutir au règne de l’ignorance universelle » [14].

En France, actuellement, le souci de l’école d’accompagner les élèves dans leur développement personnel en favorisant leur créativité et non en les soumettant à l’autorité du professeur pour leur apprendre à maîtriser les savoirs essentiels est couplé avec le souci bourdieusien de ne pas reproduire les classes sociales. Néanmoins, c’est tout l’inverse qui se produit. Tout comme Christopher Lasch l’explique, « les réformateurs, malgré leurs bonnes intentions, astreignent les enfants pauvres à un enseignement médiocre, et contribuent ainsi à perpétuer les inégalités qu’ils cherchent à abolir » [13]. Effectivement, je me souviendrais toujours d’une professeur d’Histoire-Géographie dans le lycée où je travaillais en tant que surveillant à côté de mes études de droit qui, dans l’intention d’enseigner sa matière de manière ludique et attractive, basait principalement son cours sur la projection de films documentaires. Il se trouve que ce lycée, situé dans le quartier du Marais à Paris, était composé à la fois d’élèves provenant de l’immigration et d’une classe sociale défavorisée du 19ème arrondissement ainsi que d’élèves provenant d’une classe sociale aisée du 3ème arrondissement. Les élèves qui parvenaient le mieux à retenir avec précision le contenu des documentaires étaient sans surprise ceux du 3ème arrondissement tandis que les élèves qui avaient du mal à retenir le même contenu étaient ceux provenant du 19ème arrondissement. Pourtant, le fait de baser essentiellement son cours sur des films documentaires était une manière pour cette professeur d’échapper à un enseignement magistral qu’elle jugeait élitiste. Comme l’explique alors à nouveau Lasch, concernant l’école américaine avec laquelle on peut faire un parallèle avec l’école française actuelle, « au nom même de l’égalitarisme, ils [les réformateurs] préservent la forme la plus insidieuse de l’élitisme qui, sous un masque ou sous un autre, agit comme si les masses étaient incapables d’efforts intellectuels. En bref, tout le problème de l’éducation en Amérique pourrait se résumer ainsi : presque toute la société identifie l’excellence intellectuelle à l’élitisme. Cela revient à garantir à un petit nombre le monopole des avantages de l’éducation. Mais cette attitude avilit la qualité même de l’éducation de l’élite, et menace d’aboutir au règne de l’ignorance universelle » [14].

Avec érudition et sérieux, Le Vigan brave les sentiers battus universitaires, évite l’addiction au verbiage jargonneux et se lance dans une série de digressions, d’élargissements et de références (Lao Tze, maître Eckhart, Balzac…) qui nous enchantent et balaient le sujet si vite qu’elles lui donnent une aura bien différente ! Si l’homme (le pauvre homme) est un être addictif (le travail, le sexe, Dieu…), l’addiction n’est-elle pas le royal sujet au sens alchimique, qui nécessiterait son Rabelais ou son Fulcanelli pour en parler ? Etant moi-même soumis à l’addiction des citations (car pourquoi écrire enfin, quand tant de gens brillants ou même géniaux le font mieux que vous ?), je citerai le texte de Pierre… On trouve ainsi le passage de la névrose à la dépression. Historiquement et freudiennement, cela sonne comme ça. Notre savant écrit : « Trop d’interdits, dans les sociétés traditionnelles, créaient des refoulements et des conflits intérieurs, mais trop peu de cadres, trop peu de disciplines venues de l’extérieur enferment l’individu dans un rêve de toute puissance. « Le sujet ne souffre d’aucune contrainte affective, mais se voit enserré dans la course haletante à la jouissance qui le voue à la dialectique ‘’dépression-antidépression’’ » [citant J. Arènes et N. Sarthou-Lajus]…

Avec érudition et sérieux, Le Vigan brave les sentiers battus universitaires, évite l’addiction au verbiage jargonneux et se lance dans une série de digressions, d’élargissements et de références (Lao Tze, maître Eckhart, Balzac…) qui nous enchantent et balaient le sujet si vite qu’elles lui donnent une aura bien différente ! Si l’homme (le pauvre homme) est un être addictif (le travail, le sexe, Dieu…), l’addiction n’est-elle pas le royal sujet au sens alchimique, qui nécessiterait son Rabelais ou son Fulcanelli pour en parler ? Etant moi-même soumis à l’addiction des citations (car pourquoi écrire enfin, quand tant de gens brillants ou même géniaux le font mieux que vous ?), je citerai le texte de Pierre… On trouve ainsi le passage de la névrose à la dépression. Historiquement et freudiennement, cela sonne comme ça. Notre savant écrit : « Trop d’interdits, dans les sociétés traditionnelles, créaient des refoulements et des conflits intérieurs, mais trop peu de cadres, trop peu de disciplines venues de l’extérieur enferment l’individu dans un rêve de toute puissance. « Le sujet ne souffre d’aucune contrainte affective, mais se voit enserré dans la course haletante à la jouissance qui le voue à la dialectique ‘’dépression-antidépression’’ » [citant J. Arènes et N. Sarthou-Lajus]…

Gustave Le Bon affirme que l’évolution des institutions politiques, des religions ou des idéologies n’est qu’un leurre. Malgré des changements superficiels, une même âme collective continuerait à s’exprimer sous des formes différentes. Farouche opposant du socialisme de son époque, Gustave Le Bon ne croit pas pour autant au rôle de l’individu dans l’histoire. Il conçoit les peuples comme des corps supérieurs et autonomes dont les cellules constituantes sont les individus. La courte existence de chacun s’inscrit par conséquent dans une vie collective beaucoup plus longue. L’âme d’un peuple est le résultat d’une longue sédimentation héréditaire et d’une accumulation d’habitudes ayant abouti à l’existence d’un « réseau de traditions, d’idées, de sentiments, de croyances, de modes de penser communs » en dépit d’une apparente diversité qui subsiste bien sûr entre les individus d’un même peuple. Ces éléments constituent la synthèse du passé d’un peuple et l’héritage de tous ses ancêtres : « infiniment plus nombreux que les vivants, les morts sont aussi infiniment plus puissants qu’eux » (lois psychologiques de l’évolution des peuples). L’individu est donc infiniment redevable de ses ancêtres et de ceux de son peuple.

Gustave Le Bon affirme que l’évolution des institutions politiques, des religions ou des idéologies n’est qu’un leurre. Malgré des changements superficiels, une même âme collective continuerait à s’exprimer sous des formes différentes. Farouche opposant du socialisme de son époque, Gustave Le Bon ne croit pas pour autant au rôle de l’individu dans l’histoire. Il conçoit les peuples comme des corps supérieurs et autonomes dont les cellules constituantes sont les individus. La courte existence de chacun s’inscrit par conséquent dans une vie collective beaucoup plus longue. L’âme d’un peuple est le résultat d’une longue sédimentation héréditaire et d’une accumulation d’habitudes ayant abouti à l’existence d’un « réseau de traditions, d’idées, de sentiments, de croyances, de modes de penser communs » en dépit d’une apparente diversité qui subsiste bien sûr entre les individus d’un même peuple. Ces éléments constituent la synthèse du passé d’un peuple et l’héritage de tous ses ancêtres : « infiniment plus nombreux que les vivants, les morts sont aussi infiniment plus puissants qu’eux » (lois psychologiques de l’évolution des peuples). L’individu est donc infiniment redevable de ses ancêtres et de ceux de son peuple. La dilution des religions dans l’âme des peuples

La dilution des religions dans l’âme des peuples Ainsi, l’art de l’Egypte ancienne a irrigué la création artistique d’autres peuples pendant des siècles. Mais cet art, essentiellement religieux et funéraire et dont l’aspect massif et imperturbable rappelait la fascination des égyptiens pour la mort et la quête de vie éternelle, reflétait trop l’âme égyptienne pour être repris sans altérations par d’autres. D’abord communiqué aux peuples du Proche-Orient, cet art égyptien a inspiré les cités grecques. Mais Gustave Le Bon estime que ces influences égyptiennes ont irrigué ces peuples à travers le prisme de leur propre esprit. Tant qu’il ne s’est pas détaché des modèles orientaux, l’art grec s’est maintenu pendant plusieurs siècles à un stade de pâle imitation. Ce n’est qu’en se métamorphosant soudainement et en rompant avec l’art oriental que l’art grec connut son apogée à travers un art authentiquement grec, celui du Parthénon. A partir, d’un matériau identique qu’est le modèle égyptien transmis par les Perses, la civilisation indienne a abouti à un résultat radicalement différent de l’art grec. Parvenu à un stade de raffinement élevé dès les siècles précédant notre ère mais n’ayant que très peu évolué ensuite, l’art indien témoigne de la stabilité organique du peuple indien : « jusqu’à l’époque où elle fut soumis à la loi de l’islam, l’Inde a toujours absorbé les différents conquérants qui l’avaient envahie sans se laisser influencer par eux ».

Ainsi, l’art de l’Egypte ancienne a irrigué la création artistique d’autres peuples pendant des siècles. Mais cet art, essentiellement religieux et funéraire et dont l’aspect massif et imperturbable rappelait la fascination des égyptiens pour la mort et la quête de vie éternelle, reflétait trop l’âme égyptienne pour être repris sans altérations par d’autres. D’abord communiqué aux peuples du Proche-Orient, cet art égyptien a inspiré les cités grecques. Mais Gustave Le Bon estime que ces influences égyptiennes ont irrigué ces peuples à travers le prisme de leur propre esprit. Tant qu’il ne s’est pas détaché des modèles orientaux, l’art grec s’est maintenu pendant plusieurs siècles à un stade de pâle imitation. Ce n’est qu’en se métamorphosant soudainement et en rompant avec l’art oriental que l’art grec connut son apogée à travers un art authentiquement grec, celui du Parthénon. A partir, d’un matériau identique qu’est le modèle égyptien transmis par les Perses, la civilisation indienne a abouti à un résultat radicalement différent de l’art grec. Parvenu à un stade de raffinement élevé dès les siècles précédant notre ère mais n’ayant que très peu évolué ensuite, l’art indien témoigne de la stabilité organique du peuple indien : « jusqu’à l’époque où elle fut soumis à la loi de l’islam, l’Inde a toujours absorbé les différents conquérants qui l’avaient envahie sans se laisser influencer par eux ». La genèse des peuples

La genèse des peuples

L'émergence d'une nouvelle économie techno-féodale qui distingue les information rich et les information-poor (et certes il ne suffit pas de se connecter sur le réseau pour être information rich) fait les délices des polémistes. Le gourou du management moderne Peter Drucker (photo) dénonce cette société qui fonctionne non plus à deux mais à dix vitesses : « Il y a aujourd'hui une attention démesurée portée aux revenus et à la richesse. Cela détruit l'esprit d'équipe. » Drucker comme le stupide Toffler, qui devraient se rappeler que Dante les mettrait au purgatoire en tant que faux devins, font mine de découvrir que la pure compétition intellectuelle génère encore plus d'inégalités que la compétition physique. C'est bien pour cela que les peuples dont les cultures symboliques sont les plus anciennes se retrouvent leaders de la Nouvelle Économie.

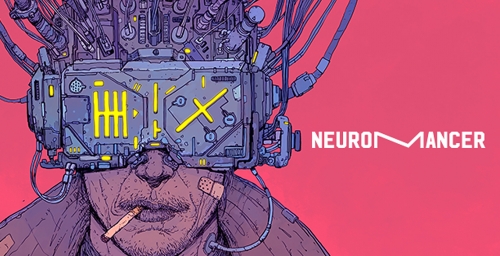

L'émergence d'une nouvelle économie techno-féodale qui distingue les information rich et les information-poor (et certes il ne suffit pas de se connecter sur le réseau pour être information rich) fait les délices des polémistes. Le gourou du management moderne Peter Drucker (photo) dénonce cette société qui fonctionne non plus à deux mais à dix vitesses : « Il y a aujourd'hui une attention démesurée portée aux revenus et à la richesse. Cela détruit l'esprit d'équipe. » Drucker comme le stupide Toffler, qui devraient se rappeler que Dante les mettrait au purgatoire en tant que faux devins, font mine de découvrir que la pure compétition intellectuelle génère encore plus d'inégalités que la compétition physique. C'est bien pour cela que les peuples dont les cultures symboliques sont les plus anciennes se retrouvent leaders de la Nouvelle Économie. William Gibson, l'inventeur du cyberspace, imaginait en 1983 une société duale gouvernée par l'aristocratie des cyber-cowboys naviguant dans les sphères virtuelles. La plèbe des non-connectés était désignée comme la viande. Elle relève de l'ancienne économie et de la vie ordinaire dénoncée par les ésotéristes. La nouvelle élite vit entre deux jets et deux espaces virtuels, elle décide de la consommation de tous, ayant une fois pour toutes assuré le consommateur qu'il n'a jamais été aussi libre ou si responsable. Dans une interview diffusée sur le Net, Gibson, qui est engagé à gauche et se bat pour un Internet libertaire, dénonce d'ailleurs la transformation de l'Amérique en dystopie (deux millions de prisonniers, quarante millions de travailleurs non assurés...).

William Gibson, l'inventeur du cyberspace, imaginait en 1983 une société duale gouvernée par l'aristocratie des cyber-cowboys naviguant dans les sphères virtuelles. La plèbe des non-connectés était désignée comme la viande. Elle relève de l'ancienne économie et de la vie ordinaire dénoncée par les ésotéristes. La nouvelle élite vit entre deux jets et deux espaces virtuels, elle décide de la consommation de tous, ayant une fois pour toutes assuré le consommateur qu'il n'a jamais été aussi libre ou si responsable. Dans une interview diffusée sur le Net, Gibson, qui est engagé à gauche et se bat pour un Internet libertaire, dénonce d'ailleurs la transformation de l'Amérique en dystopie (deux millions de prisonniers, quarante millions de travailleurs non assurés...). Les rois de l'algorithme vont détrôner les rois du pétrole. Les malchanceux ont un internaute fameux, Bill Lessard (photo), qui dénonce cette nouvelle pauvreté de la nouvelle économie. Lessard évoque cinq millions de techno-serfs dans la Nouvelle Économie, qui sont à Steve Case ce que le nettoyeur de pare-brise de Bogota est au patron de la General Motors. Dans la pyramide sociale de Lessard, qui rappelle celle du film Blade Runner (le roi de la biomécanique trône au sommet pendant que les miséreux s'entassent dans les rues), on retrouve les « éboueurs » qui entretiennent les machines, les travailleurs sociaux ou webmasters, les « codeurs » ou chauffeurs de taxi, les cow-boys ou truands de casino, les chercheurs d'or ou gigolos, les chefs de projet ou cuisiniers, les prêtres ou fous inspirés, les robots ou ingénieurs, enfin les requins des affaires. Seuls les quatre derniers groupes sont privilégiés. Le rêve futuriste de la science-fiction est plus archaïque que jamais. Et il est en train de se réaliser, à coups de bulle financière et de fusions ...

Les rois de l'algorithme vont détrôner les rois du pétrole. Les malchanceux ont un internaute fameux, Bill Lessard (photo), qui dénonce cette nouvelle pauvreté de la nouvelle économie. Lessard évoque cinq millions de techno-serfs dans la Nouvelle Économie, qui sont à Steve Case ce que le nettoyeur de pare-brise de Bogota est au patron de la General Motors. Dans la pyramide sociale de Lessard, qui rappelle celle du film Blade Runner (le roi de la biomécanique trône au sommet pendant que les miséreux s'entassent dans les rues), on retrouve les « éboueurs » qui entretiennent les machines, les travailleurs sociaux ou webmasters, les « codeurs » ou chauffeurs de taxi, les cow-boys ou truands de casino, les chercheurs d'or ou gigolos, les chefs de projet ou cuisiniers, les prêtres ou fous inspirés, les robots ou ingénieurs, enfin les requins des affaires. Seuls les quatre derniers groupes sont privilégiés. Le rêve futuriste de la science-fiction est plus archaïque que jamais. Et il est en train de se réaliser, à coups de bulle financière et de fusions ...

Matthew Crawford is a new but powerful intellectual. His debut in the public sphere began in 2009 with his book Shop Class as Soulcraft, which was affectionately dubbed “Heidegger and the Art of Motorcycle Maintenance” by

Matthew Crawford is a new but powerful intellectual. His debut in the public sphere began in 2009 with his book Shop Class as Soulcraft, which was affectionately dubbed “Heidegger and the Art of Motorcycle Maintenance” by  Such a design philosophy does not make people more free. By placing their “free will” beyond the reach of their material environment, we make room for all sorts of impositions on people’s ability to act in their own interests, and we may even make them vulnerable to exploitation. In the casino, this can include exploitation “to extinction.”

Such a design philosophy does not make people more free. By placing their “free will” beyond the reach of their material environment, we make room for all sorts of impositions on people’s ability to act in their own interests, and we may even make them vulnerable to exploitation. In the casino, this can include exploitation “to extinction.”

Dans une enquête de grande ampleur, qui évoque notamment le radicalisme chrétien d’Orestes Brownson (1803-1876), le transcendantalisme de Ralph Waldo Emerson (1803-1882), le mouvement de résistance non violente de Martin Luther King (1929-1968), en passant par le socialisme de guilde de George Douglas Howard Cole (1889-1959), Lasch met en évidence tout un gisement de valeurs relatives à l’humanisme civique, dont les Etats-Unis et plus largement le monde anglo-saxon ont été porteurs en résistance à l’idéologie libérale du progrès. Il retrouve, par-delà les divergences entre ces œuvres, certains constances : l’habitude de la responsabilité associée à la possession de la propriété ; l’oubli volontaire de soi dans un travail astreignant ; l’idéal de la vie bonne, enracinée dans une communauté d’appartenance, face à la promesse de l’abondance matérielle ; l’idée que le bonheur réside avant tout dans la reconnaissance que les hommes ne sont pas faits pour le bonheur. Le regard historique de Lasch, en revenant vers cette tradition, n’incite pas à la nostalgie passéiste pour un temps révolu. A la nostalgie, Lasch va ainsi opposer la mémoire. La nostalgie n’est que l’autre face de l’idéologie progressiste, vers laquelle on se tourne lorsque cette dernière n’assure plus ses promesses. La mémoire quant à elle vivifie le lien entre le passé et le présent en préparant à faire face avec courage à ce qui arrive. Au terme du parcours qu’il raconte dans Le Seul et Vrai Paradis, le lecteur garde donc en mémoire le fait historique suivant : il a existé un courant radical très fortement opposé à l’aliénation capitaliste, au délabrement des conditions de travail, ainsi qu’à l’idée selon laquelle la productivité doit augmenter à la mesure des désirs potentiellement illimités de la nature humaine, mais pourtant tout aussi méfiant à l’égard de la conception marxiste du progrès historique. Volontiers raillée par la doxa marxiste pour sa défense « petite bourgeoise » de la petite propriété, tenue pour un bastion de l’indépendance et du contrôle sur le travail et les conditions de vie, la pensée populiste visait surtout l’idole commune des libéraux et des marxistes, révélant par là même l’obsolescence du clivage droite/gauche : le progrès technique et économique, ainsi que l’optimisme historique qu’il recommande. Selon Lasch qui, dans le débat entre Marx et Proudhon, opte pour les analyses du second, l’éthique populiste des petits producteurs était « anticapitaliste, mais ni socialiste, ni social-démocrate, à la fois radicale, révolutionnaire même, et profondément conservatrice ».

Dans une enquête de grande ampleur, qui évoque notamment le radicalisme chrétien d’Orestes Brownson (1803-1876), le transcendantalisme de Ralph Waldo Emerson (1803-1882), le mouvement de résistance non violente de Martin Luther King (1929-1968), en passant par le socialisme de guilde de George Douglas Howard Cole (1889-1959), Lasch met en évidence tout un gisement de valeurs relatives à l’humanisme civique, dont les Etats-Unis et plus largement le monde anglo-saxon ont été porteurs en résistance à l’idéologie libérale du progrès. Il retrouve, par-delà les divergences entre ces œuvres, certains constances : l’habitude de la responsabilité associée à la possession de la propriété ; l’oubli volontaire de soi dans un travail astreignant ; l’idéal de la vie bonne, enracinée dans une communauté d’appartenance, face à la promesse de l’abondance matérielle ; l’idée que le bonheur réside avant tout dans la reconnaissance que les hommes ne sont pas faits pour le bonheur. Le regard historique de Lasch, en revenant vers cette tradition, n’incite pas à la nostalgie passéiste pour un temps révolu. A la nostalgie, Lasch va ainsi opposer la mémoire. La nostalgie n’est que l’autre face de l’idéologie progressiste, vers laquelle on se tourne lorsque cette dernière n’assure plus ses promesses. La mémoire quant à elle vivifie le lien entre le passé et le présent en préparant à faire face avec courage à ce qui arrive. Au terme du parcours qu’il raconte dans Le Seul et Vrai Paradis, le lecteur garde donc en mémoire le fait historique suivant : il a existé un courant radical très fortement opposé à l’aliénation capitaliste, au délabrement des conditions de travail, ainsi qu’à l’idée selon laquelle la productivité doit augmenter à la mesure des désirs potentiellement illimités de la nature humaine, mais pourtant tout aussi méfiant à l’égard de la conception marxiste du progrès historique. Volontiers raillée par la doxa marxiste pour sa défense « petite bourgeoise » de la petite propriété, tenue pour un bastion de l’indépendance et du contrôle sur le travail et les conditions de vie, la pensée populiste visait surtout l’idole commune des libéraux et des marxistes, révélant par là même l’obsolescence du clivage droite/gauche : le progrès technique et économique, ainsi que l’optimisme historique qu’il recommande. Selon Lasch qui, dans le débat entre Marx et Proudhon, opte pour les analyses du second, l’éthique populiste des petits producteurs était « anticapitaliste, mais ni socialiste, ni social-démocrate, à la fois radicale, révolutionnaire même, et profondément conservatrice ».

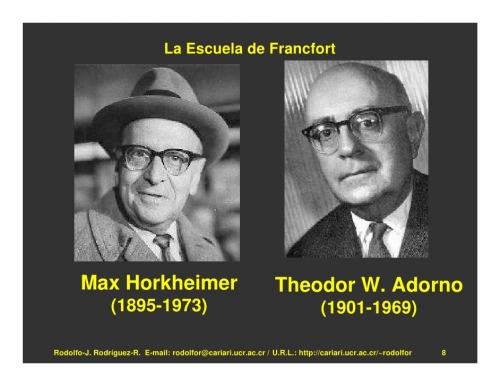

However, the Frankfurt School suggested a different road to the communist paradise than that chosen by Lenin and Stalin in Soviet Russia. The direct intellectual precursors of the Frankfurt School, the Italian Antonio Gramsci (1891 – 1937) and the Hungarian Georg Lukács (1885 – 1971) (photo), had recognized that further west in Europe there was an obstacle on this path which could not be eliminated by physical violence and terror: the private, middle class, classical liberal bourgeois culture based on Christian values. These, they concluded, needed to be destroyed by infiltration of the institutions. Their followers have succeeded in doing so. The sorcerer's apprentices of the Frankfurt School conjured up an army of hobgoblins who empty their buckets over us every day. Instead of water, the buckets are filled with what Lukács had approvingly labelled ‘cultural terrorism.’

However, the Frankfurt School suggested a different road to the communist paradise than that chosen by Lenin and Stalin in Soviet Russia. The direct intellectual precursors of the Frankfurt School, the Italian Antonio Gramsci (1891 – 1937) and the Hungarian Georg Lukács (1885 – 1971) (photo), had recognized that further west in Europe there was an obstacle on this path which could not be eliminated by physical violence and terror: the private, middle class, classical liberal bourgeois culture based on Christian values. These, they concluded, needed to be destroyed by infiltration of the institutions. Their followers have succeeded in doing so. The sorcerer's apprentices of the Frankfurt School conjured up an army of hobgoblins who empty their buckets over us every day. Instead of water, the buckets are filled with what Lukács had approvingly labelled ‘cultural terrorism.’ The sorcerer's apprentices of the Frankfurt School dreamt of a communist paradise on earth. Initially, among the hard left they were the only ones aware of the fact that this brutal path to paradise would fail. With the construction of the Berlin Wall in 1961, however, this failure was obvious to all. This was the New Left’s moment. It was only then that they got any traction and noticeable response. At least in Western Europe. In the US, this moment of truth may have come a little later. Gary North contends in his book ‘Unholy Spirits’ that John F. Kennedy’s death was “the death rattle of the older rationalism.” A few weeks later, Beatlemania came to America. However, the appearance of the book ‘Silent Spring’ by Rachel Carson in September 1962, which heralded the start of environmentalism, points to the Berlin Wall as the more fundamental game changer in the West. A few years later, the spellbound hobgoblins began their long march through the institutions.

The sorcerer's apprentices of the Frankfurt School dreamt of a communist paradise on earth. Initially, among the hard left they were the only ones aware of the fact that this brutal path to paradise would fail. With the construction of the Berlin Wall in 1961, however, this failure was obvious to all. This was the New Left’s moment. It was only then that they got any traction and noticeable response. At least in Western Europe. In the US, this moment of truth may have come a little later. Gary North contends in his book ‘Unholy Spirits’ that John F. Kennedy’s death was “the death rattle of the older rationalism.” A few weeks later, Beatlemania came to America. However, the appearance of the book ‘Silent Spring’ by Rachel Carson in September 1962, which heralded the start of environmentalism, points to the Berlin Wall as the more fundamental game changer in the West. A few years later, the spellbound hobgoblins began their long march through the institutions.

Bell’s masterwork,

Bell’s masterwork,  Rage against bourgeois order and embrace of Dionysian expression, said Bell, furthers the “loss of coherence in culture, particularly in the spread of an antinomian attitude to moral norms and even to the idea of cultural judgment itself.” What Bell called a consumption ethic, grafted to a life unregulated by church, family, or school, and a fun morality, were blooming into a new zeitgeist. Bell could not perfectly foresee universal smartphones, multiculturalism, or Beyoncé, for example, but he surely glimpsed the appeal of their antecedents.

Rage against bourgeois order and embrace of Dionysian expression, said Bell, furthers the “loss of coherence in culture, particularly in the spread of an antinomian attitude to moral norms and even to the idea of cultural judgment itself.” What Bell called a consumption ethic, grafted to a life unregulated by church, family, or school, and a fun morality, were blooming into a new zeitgeist. Bell could not perfectly foresee universal smartphones, multiculturalism, or Beyoncé, for example, but he surely glimpsed the appeal of their antecedents. “Despite the shambles of modern culture, some religious answer surely will be forthcoming,” Bell asserted. Religion is a “constitutive part of man’s consciousness.” It grows out of the “primordial need” for “a set of meanings that will establish a transcendent response to self; and the existential need to confront the finalities of suffering and death.” What that religion might be or become going forward cannot yet be known. The grand Western traditions were Antiquity and Church, both of them now compromised and slandered. In the contemporary

“Despite the shambles of modern culture, some religious answer surely will be forthcoming,” Bell asserted. Religion is a “constitutive part of man’s consciousness.” It grows out of the “primordial need” for “a set of meanings that will establish a transcendent response to self; and the existential need to confront the finalities of suffering and death.” What that religion might be or become going forward cannot yet be known. The grand Western traditions were Antiquity and Church, both of them now compromised and slandered. In the contemporary

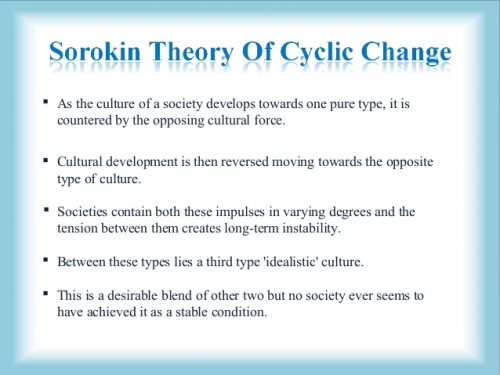

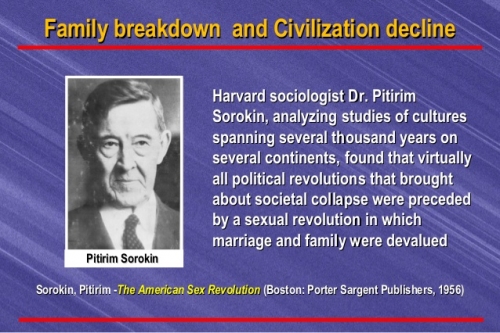

While many living in the West of Sorokin’s day didn’t clearly apprehend what was happening, Sorokin said, they harbored “at least a vague feeling that the issue is not merely that of ‘prosperity,’ or ‘democracy,’ or ‘capitalism’”—in other words, matters handled through normal politics and political action. “The organism of the Western society and culture seems to be undergoing one of the deepest and most significant crises of its life. The crisis is far greater than the ordinary; its depth is unfathomable, its end not yet in sight, and the whole of the Western society is involved in it,” Sorokin wrote in Social and Cultural Dynamics, his 1937 masterwork, whose themes he elaborated upon in subsequent volumes, books and essays.

While many living in the West of Sorokin’s day didn’t clearly apprehend what was happening, Sorokin said, they harbored “at least a vague feeling that the issue is not merely that of ‘prosperity,’ or ‘democracy,’ or ‘capitalism’”—in other words, matters handled through normal politics and political action. “The organism of the Western society and culture seems to be undergoing one of the deepest and most significant crises of its life. The crisis is far greater than the ordinary; its depth is unfathomable, its end not yet in sight, and the whole of the Western society is involved in it,” Sorokin wrote in Social and Cultural Dynamics, his 1937 masterwork, whose themes he elaborated upon in subsequent volumes, books and essays. Appealing both to cultural conservatives and New Age spiritualists (Sorokin saw yoga as a means of integrating spirit and intellect), he attracted the attention of Albert Einstein, Herbert Hoover, and John F. Kennedy. His predictive powers were formidable, and contemporary figures took heed. When he died in 1968, he remained an illustrious, well-known figure, and his opinions were widely written about and explored. Since then, however, he has receded from memory.

Appealing both to cultural conservatives and New Age spiritualists (Sorokin saw yoga as a means of integrating spirit and intellect), he attracted the attention of Albert Einstein, Herbert Hoover, and John F. Kennedy. His predictive powers were formidable, and contemporary figures took heed. When he died in 1968, he remained an illustrious, well-known figure, and his opinions were widely written about and explored. Since then, however, he has receded from memory.

De l’économie politique des signes, critiquée par Baudrillard, nous sommes passés au nouvel horizon du capitalisme fondé sur l’économie de l’attention. Dans cette économie, l’homme n’est plus seulement pensé en termes de valeur d’échange mais aussi en termes de valeur d’attention. Simultanément, l’individu, dégagé de toute obligation collective d’ordre politique ou transcendental-religieux, « libéré » de ses liens symboliques ou personnels, enfin « privé » et autonome, se définit par une activité d’allocataire d’attentions disparates, furtives et fluides. L’attention, étant le plus souvent spoliée, détournée vers des offres et des besoins artificiels et préconçus dans cet univers le plus souvent virtuel, s’intègre dans un système de codification (les likes chez Facebook, on like pour être like-é) non dénué de toute forme ostensible evoquée par Thorstein Veblen à propos de la consommation ostentatoire.

De l’économie politique des signes, critiquée par Baudrillard, nous sommes passés au nouvel horizon du capitalisme fondé sur l’économie de l’attention. Dans cette économie, l’homme n’est plus seulement pensé en termes de valeur d’échange mais aussi en termes de valeur d’attention. Simultanément, l’individu, dégagé de toute obligation collective d’ordre politique ou transcendental-religieux, « libéré » de ses liens symboliques ou personnels, enfin « privé » et autonome, se définit par une activité d’allocataire d’attentions disparates, furtives et fluides. L’attention, étant le plus souvent spoliée, détournée vers des offres et des besoins artificiels et préconçus dans cet univers le plus souvent virtuel, s’intègre dans un système de codification (les likes chez Facebook, on like pour être like-é) non dénué de toute forme ostensible evoquée par Thorstein Veblen à propos de la consommation ostentatoire.

Dans son ouvrage Praktischer Idealismus édité en 1925, Kalergi expose clairement sa conception eugéniste du monde. Dans la société planétaire qu’il appelle de ses vœux, l’humanité sera, expose-t-il, divisée en deux groupes : d’une part une Caste oligarchique toute puissante, d’autre part une masse humaine de moindre valeur, métissée et assujettie (

Dans son ouvrage Praktischer Idealismus édité en 1925, Kalergi expose clairement sa conception eugéniste du monde. Dans la société planétaire qu’il appelle de ses vœux, l’humanité sera, expose-t-il, divisée en deux groupes : d’une part une Caste oligarchique toute puissante, d’autre part une masse humaine de moindre valeur, métissée et assujettie (