La produzione teorica di Carl Schmitt è caratterizzata dalla tendenza dell’autore a spaziare in diversi settori di ricerca e dal rifiuto di assolutizzare un solo fattore o ambito vitale. Nonostante gli siano state rivolte frequenti accuse di ambiguità e asistematicità metodologica – in particolar modo da chi sostiene la “purezza” della scienza del diritto -, in una delle sue ultime interviste, rilasciata nella natia Plettenberg, Schmitt ribadì senza mezzi termini la sua radicale scelta esistenziale: «Mi sento al cento per cento giurista e niente altro. E non voglio essere altro. Io sono giurista e lo rimango e muoio come giurista e tutta la sfortuna del giurista vi è coinvolta» (Lanchester, 1983, pp. 5-34).

Un metodo definito sui generis, distante dalle asettiche teorizzazioni dei fautori del diritto positivo ma non per questo meno orientato alla scienza giuridica, sviscerata fin nelle sue pieghe più riposte per ritrovarne la genesi violenta e i caratteri concreti ed immediati, capaci di imporsi su una realtà che, da “fondamento sfondato”, è minacciata dal baratro del nulla.

In quest’analisi si cercherà di far luce sul rapporto “impuro” tra diritto ed altre discipline, in primis quella politica attraverso cui il diritto stesso si realizza concretamente, e sui volti che questo ha assunto nel corso della sua produzione.

1. Il pensiero di Schmitt può essere compreso solo se pienamente contestualizzato nell’epoca in cui matura: è dunque doveroso affrontarne gli sviluppi collocandoli in prospettiva diacronica, cercando di individuare delle tappe fondamentali ma evitando rigide schematizzazioni.

Si può comunque affermare con una certa sicurezza che attorno alla fine degli anni ’20 le tesi schmittiane subiscano un’evoluzione da una prima fase incentrata sulla “decisione” a una seconda che volge invece agli “ordini concreti”, per una concezione del diritto più ancorata alla realtà e svincolata non solo dall’eterea astrattezza del normativismo, ma pure dallo “stato d’eccezione”, assenza originaria da cui il diritto stesso nasce restando però co-implicato in essa.

Si può comunque affermare con una certa sicurezza che attorno alla fine degli anni ’20 le tesi schmittiane subiscano un’evoluzione da una prima fase incentrata sulla “decisione” a una seconda che volge invece agli “ordini concreti”, per una concezione del diritto più ancorata alla realtà e svincolata non solo dall’eterea astrattezza del normativismo, ma pure dallo “stato d’eccezione”, assenza originaria da cui il diritto stesso nasce restando però co-implicato in essa.

L’obiettivo di Schmitt è riportare il diritto alla sfera storica del Sein – rivelando il medesimo attaccamento all’essere del suo amico e collega Heidegger -, che si oppone non solo al Sollen del suo idolo polemico, Hans Kelsen, ma pure al Nicht-Sein, allo spettro del “Niente” che sopravviveva nell’eccezione, volutamente non esorcizzato ma troppo minaccioso per realizzare una solida costruzione giuridica. La “decisione”, come sottolineò Löwith – che accusò Schmitt di “occasionalismo romantico” – non può pertanto essere un solido pilastro su cui fondare il suo impianto teoretico, essendo essa stessa infondata e slegata «dall’energia di un integro sapere sulle origini del diritto e della giustizia» (Löwith, 1994, p.134). Il decisionismo appariva in precedenza come il tentativo più realistico per creare ordine dal disordine, nell’epoca della secolarizzazione e dell’eclissi delle forme di mediazione: colui che s’impone sullo “stato d’eccezione” è il sovrano, che compie un salto dall’Idea alla Realtà. Quest’atto immediato e violento ha sul piano giuridico la stessa valenza di quella di Dio nell’ambito teologico, tanto da far affermare a Schmitt che «tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati» (Teologia politica, 1972, p.61). Solo nell’eccezione il problema della sovranità si pone come reale e ineludibile, nelle vesti di chi decide sull’eventuale sospensione dell’ordinamento, ponendosi così sia fuori che dentro di esso. Questa situazione liminale non è però metagiuridica: la regola, infatti, vive «solo nell’eccezione» (Ivi, p.41) e il caso estremo rende superfluo il normativo.

La debolezza di tale tesi sta nel fissarsi su una singola istanza, la “decisione”, che ontologicamente è priva di fondamento, in quanto il soggetto che decide – se si può definire tale – è assolutamente indicibile ed infondabile se non sul solo fatto di essere riuscito a decidere e manifestarsi con la decisione. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, decisionismo non è dunque sinonimo di soggettivismo: a partire dalla consapevolezza della sua ambiguità concettuale, Schmitt rivolge la sua attenzione verso la concretezza della realtà storica, che diviene il perno della sua produzione giuridica.

Un cambio di rotta dovuto pure all’erosione della forma-Stato, evidente nella crisi della ”sua” Repubblica di Weimar. Il decisionismo rappresentava un sostrato teorico inadeguato per l’ordinamento giuridico internazionale post-wesfaliano, in cui il tracollo dello Stato[1] spinge Schmitt a individuare nel popolo e nei suoi “ordinamenti concreti” la nuova sede del “politico”.

Arroccato su posizioni anti-universaliste, l’autore elabora tesi che vanno rilette in sostanziale continuità con quelle precedenti ma rielaborate in modo tale da non applicare la prospettiva decisionista a tale paradigma cosmopolitico.

2. Il modello di teoria giuridica che Schmitt approfondì in questa tappa cruciale del suo itinerario intellettuale è l’istituzionalismo di Maurice Hauriou e Santi Romano, che condividono la definizione del diritto in termini di “organizzazione”. La forte coincidenza tra organizzazione sociale e ordinamento giuridico, accompagnata alla serrata critica del normativismo, esercitò una notevole influenza su Schmitt, che ne vedeva il “filo di Arianna” per fuoriuscire dal caos in cui era precipitato il diritto dopo la scomparsa degli Stati sovrani.

Convinto fin dalle opere giovanili che fosse il diritto a creare lo Stato, la crisi irreversibile di quest’ ultimo indusse l’autore a ricercarne gli elementi essenziali all’interno degli “ordinamenti concreti”. Tralasciando la dottrina di Hauriou, che Schmitt studiò con interesse ma che esula da un’analisi prettamente giuridica in quanto fin troppo incentrata sul piano sociologico, è opportuno soffermarsi sull’insegnamento romaniano e sulle affinità tra questi e il tardo pensiero del Nostro. Il giurista italiano riconduceva infatti il concetto di diritto a quello di società – corrispondono al vero sia l’assunto ubi societas ibi ius che ubi ius ibi societas – dove essa costituisca un’«unità concreta, distinta dagli individui che in essa si comprendono» (Romano, 1946, p.15) e miri alla realizzazione dell’«ordine sociale», escludendo quindi ogni elemento riconducibile all’arbitrio o alla forza. Ciò implica che il diritto prima di essere norma è «organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità» (Ivi, p.27).

La coincidenza tra diritto e istituzione seduce Schmitt, al punto da fargli considerare questa particolare teoria come un’alternativa al binomio normativismo/decisionismo, “terza via” di fronte al crollo delle vecchie certezze del giusnaturalismo e alla vulnerabilità del positivismo. Già a partire da Teologia politica il pensiero di matrice kelseniana era stato demolito dall’impianto epistemologico che ruotava intorno ai concetti di sovranità e decisione, che schiacciano il diritto nella sfera del Sein riducendo il Sollen a «modus di rango secondario della normalità» (Portinaro, 1982, p. 58). Il potere della volontà esistenzialmente presente riposa sul suo essere e la norma non vale più in quanto giusta, tramontato il paradigma giusnaturalistico, ma perché è stabilita positivamente, di modo che la coppia voluntas/auctoritas prevalga su quella ratio/veritas.

L’eclissi della decisione osservabile dai primi scritti degli anni ’30 culmina col saggio I tre tipi di pensiero giuridico, in cui al “nemico” scientifico rappresentato dall’astratto normativista Schmitt non oppone più l’eroico decisionista del caso d’eccezione quanto piuttosto il fautore dell’ “ordinamento concreto”, anch’esso ubicato nella sfera dell’essere di cui la normalità finisce per rappresentare un mero attributo, deprivato di quei connotati di doverosità che finirebbero per contrapporsi a ciò che è esistenzialmente dato. Di qui la coloritura organicistico-comunitaria delle istituzioni che Schmitt analizza, sottolineando che «esse hanno in sé i concetti relativi a ciò che è normale» (I tre tipi di pensiero giuridico, 1972, pp.257-258) e citando a mo’ di esempi modelli di ordinamenti concreti come il matrimonio, la famiglia, la chiesa, il ceto e l’esercito.

Il normativismo viene attaccato per la tendenza a isolare e assolutizzare la norma, ad astrarsi dal contingente e concepire l’ordine solo come «semplice funzione di regole prestabilite, prevedibili, generali» (Ibidem). Ma la novità più rilevante da cogliere nel suddetto saggio è il sotteso allontanamento dall’elemento decisionistico, che rischia di non avere più un ruolo nell’ambito di una normalità dotata di una tale carica fondante.

3. L’idea di diritto che l’autore oppone sia alla norma che alla decisione è legata alla concretezza del contesto storico, in cui si situa per diventare ordinamento e da cui è possibile ricavare un nuovo nomos della Terra dopo il declino dello Stato-nazione.

Lo Schmitt che scrive negli anni del secondo conflitto mondiale ha ben presente la necessità di trovare un paradigma ermeneutico della politica in grado di contrastare gli esiti della modernità e individuare una concretezza che funga da katechon contro la deriva nichilistica dell’età della tecnica e della meccanizzazione – rappresentata sul piano dei rapporti internazionali dall’universalismo di stampo angloamericano.

Sulla scia delle suggestioni ricavate dall’istituzionalismo, il giurista è consapevole che solo la forza di elementi primordiali ed elementari può costituire la base di un nuovo ordine.

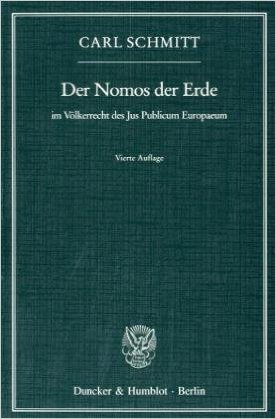

La teoria del nomos sarà l’ultimo nome dato da Schmitt alla genesi della politica, che ormai lontana dagli abissi dello “stato d’eccezione” trova concreta localizzazione nello spazio e in particolare nella sua dimensione tellurica: i lineamenti generali delle nuove tesi si trovano già in Terra e mare del 1942 ma verranno portati a compimento solo con Il nomos della terra del 1950.

Nel primo saggio, pubblicato in forma di racconto dedicato alla figlia Anima, il Nostro si sofferma sull’arcana e mitica opposizione tra terra e mare, caratteristica di quell’ordine affermatosi nell’età moderna a partire dalla scoperta del continente americano. La spazializzazione della politica, chiave di volta del pensiero del tardo Schmitt, si fonda sulla dicotomia tra questi due elementi, ciascuno portatore di una weltanschauung e sviscerati nelle loro profondità ancestrali e mitologiche più che trattati alla stregua di semplici elementi naturali. Il contrasto tra il pensiero terrestre, portatore di senso del confine, del limite e dell’ordine, e pensiero marino, che reputa il mondo una tabula rasa da percorrere e sfruttare in nome del principio della libertà, ha dato forma al nomos della modernità, tanto da poter affermare che «la storia del mondo è la storia della lotta delle potenze terrestri contro le potenze marine» (Terra e mare, 2011, p.18) . Un’interpretazione debitrice delle suggestioni di Ernst Kapp e di Hegel e che si traduceva nel campo geopolitico nel conflitto coevo tra Germania e paesi anglosassoni.

Lo spazio, cardine di quest’impianto teorico, viene analizzato nella sua evoluzione storico-filosofica e con riferimenti alle rivoluzioni che hanno cambiato radicalmente la prospettiva dell’uomo. La modernità si apre infatti con la scoperta del Nuovo Mondo e dello spazio vuoto d’oltreoceano, che disorienta gli europei e li sollecita ad appropriarsi del continente, dividendosi terre sterminate mediante linee di organizzazione e spartizione. Queste rispondono al bisogno di concretezza e si manifestano in un sistema di limiti e misure da inserire in uno spazio considerato ancora come dimensione vuota. È con la nuova rivoluzione spaziale realizzata dal progresso tecnico – nato in Inghilterra con la rivoluzione industriale – che l’idea di spazio esce profondamente modificata, ridotta a dimensione “liscia” e uniforme alla mercé delle invenzioni prodotte dall’uomo quali «elettricità, aviazione e radiotelegrafia», che «produssero un tale sovvertimento di tutte le idee di spazio da portare chiaramente (…) a una seconda rivoluzione spaziale» (Ivi, p.106). Schmitt si oppone a questo cambio di rotta in senso post-classico e, citando la critica heideggeriana alla res extensa, riprende l’idea che è lo spazio ad essere nel mondo e non viceversa. L’originarietà dello spazio, tuttavia, assume in lui connotazioni meno teoretiche, allontanandosi dalla dimensione di “datità” naturale per prendere le forme di determinazione e funzione del “politico”. In questo contesto il rapporto tra idea ed eccezione, ancora minacciato dalla “potenza del Niente” nella produzione precedente, si arricchisce di determinazioni spaziali concrete, facendosi nomos e cogliendo il nesso ontologico che collega giustizia e diritto alla Terra, concetto cardine de Il nomos della terra, che rappresenta per certi versi una nostalgica apologia dello ius publicum europaeum e delle sue storiche conquiste. In quest’opera infatti Schmitt si sofferma nuovamente sulla contrapposizione terra/mare, analizzata stavolta non nei termini polemici ed oppositivi di Terra e mare[2] quanto piuttosto sottolineando il rapporto di equilibrio che ne aveva fatto il cardine del diritto europeo della modernità. Ma è la iustissima tellus, «madre del diritto» (Il nomos della terra, 1991, p.19), la vera protagonista del saggio, summa del pensiero dell’autore e punto d’arrivo dei suoi sforzi per opporre un solido baluardo al nichilismo.

Lo spazio, cardine di quest’impianto teorico, viene analizzato nella sua evoluzione storico-filosofica e con riferimenti alle rivoluzioni che hanno cambiato radicalmente la prospettiva dell’uomo. La modernità si apre infatti con la scoperta del Nuovo Mondo e dello spazio vuoto d’oltreoceano, che disorienta gli europei e li sollecita ad appropriarsi del continente, dividendosi terre sterminate mediante linee di organizzazione e spartizione. Queste rispondono al bisogno di concretezza e si manifestano in un sistema di limiti e misure da inserire in uno spazio considerato ancora come dimensione vuota. È con la nuova rivoluzione spaziale realizzata dal progresso tecnico – nato in Inghilterra con la rivoluzione industriale – che l’idea di spazio esce profondamente modificata, ridotta a dimensione “liscia” e uniforme alla mercé delle invenzioni prodotte dall’uomo quali «elettricità, aviazione e radiotelegrafia», che «produssero un tale sovvertimento di tutte le idee di spazio da portare chiaramente (…) a una seconda rivoluzione spaziale» (Ivi, p.106). Schmitt si oppone a questo cambio di rotta in senso post-classico e, citando la critica heideggeriana alla res extensa, riprende l’idea che è lo spazio ad essere nel mondo e non viceversa. L’originarietà dello spazio, tuttavia, assume in lui connotazioni meno teoretiche, allontanandosi dalla dimensione di “datità” naturale per prendere le forme di determinazione e funzione del “politico”. In questo contesto il rapporto tra idea ed eccezione, ancora minacciato dalla “potenza del Niente” nella produzione precedente, si arricchisce di determinazioni spaziali concrete, facendosi nomos e cogliendo il nesso ontologico che collega giustizia e diritto alla Terra, concetto cardine de Il nomos della terra, che rappresenta per certi versi una nostalgica apologia dello ius publicum europaeum e delle sue storiche conquiste. In quest’opera infatti Schmitt si sofferma nuovamente sulla contrapposizione terra/mare, analizzata stavolta non nei termini polemici ed oppositivi di Terra e mare[2] quanto piuttosto sottolineando il rapporto di equilibrio che ne aveva fatto il cardine del diritto europeo della modernità. Ma è la iustissima tellus, «madre del diritto» (Il nomos della terra, 1991, p.19), la vera protagonista del saggio, summa del pensiero dell’autore e punto d’arrivo dei suoi sforzi per opporre un solido baluardo al nichilismo.

Nel nomos si afferma l’idea di diritto che prende la forma di una forza giuridica non mediata da leggi che s’impone con violenza sul caos. La giustizia della Terra che si manifesta nel nomos è la concretezza di un arbitrio originario che è principio giuridico d’ordine, derivando paradossalmente la territorialità dalla sottrazione, l’ordine dal dis-ordine. Eppure, nonostante s’avverta ancora l’eco “tragica” degli scritti giovanili, il konkrete Ordnung in cui si esprime quest’idea sembra salvarlo dall’infondatezza e dall’occasionalismo di cui erano state accusate le sue teorie precedenti.

Da un punto di vista prettamente giuridico, Schmitt ribadisce la sentita esigenza di concretezza evitando di tradurre il termine nomos con “legge, regola, norma”, triste condanna impartita dal «linguaggio positivistico del tardo secolo XIX» (Ivi, p.60). Bisogna invece risalire al significato primordiale per evidenziarne i connotati concreti e l’origine abissale, la presa di possesso e di legittimità e al contempo l’assenza e l’eccedenza. La catastrofe da cui lo ius publicum europaeum è nato, ossia la fine degli ordinamenti pre-globali, è stata la grandezza del moderno razionalismo politico, capace di avere la propria concretezza nell’impavida constatazione della sua frattura genetica e di perderla con la riduzione del diritto ad astratta norma. Ed è contro il nichilismo del Gesetz che Schmitt si arma, opponendo alla sua “mediatezza”, residuo di una razionalità perduta, l’“immediatezza” del nomos, foriero di una legittimità che «sola conferisce senso alla legalità della mera legge» (Ivi, p.63).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

AMENDOLA A., Carl Schmitt tra decisione e ordinamento concreto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999

CARRINO A., Carl Schmitt e la scienza giuridica europea, introduzione a C. SCHMITT, La condizione della scienza giuridica europea, Pellicani Editore, Roma, 1996

CASTRUCCI E., Introduzione alla filosofia del diritto pubblico di Carl Schmitt, Giappichelli, Torino, 1991

ID., Nomos e guerra. Glosse al «Nomos della terra» di Carl Schmitt, La scuola di Pitagora, Napoli, 2011

CATANIA A., Carl Schmitt e Santi Romano, in Il diritto tra forza e consenso, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1990, pp.137-177

CHIANTERA-STUTTE P., Il pensiero geopolitico. Spazio, potere e imperialismo tra Otto e Novecento, Carocci Editore, Roma, 2014

DUSO G., La soggettività in Schmitt in Id., La politica oltre lo Stato: Carl Schmitt, Arsenale, Venezia, 1981, pp.49-68

GALLI C., Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna, 2010

LANCHESTER F., Un giurista davanti a sé stesso, in «Quaderni costituzionali», III, 1983, pp. 5-34

LÖWITH K., Il decisionismo occasionale di Carl Schmitt, in Marx, Weber, Schmitt, Laterza, Roma:Bari,1994

PIETROPAOLI S., Ordinamento giuridico e «konkrete Ordnung». Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche di Santi Romano e Carl Schmitt, in «Jura Gentium», 2, 2012

ID., Schmitt, Carocci, Roma, 2012

PORTINARO P. P., La crisi dello jus publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt, Edizioni di Comunità, Milano, 1982

ROMANO S., L’ordinamento giuridico, Firenze, Sansoni, 1946

SCHMITT C., Die Diktatur, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia, 1921, trad. it. La dittatura, Laterza, Roma-Bari, 1975

ID., Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia 1922, trad it. Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in Le categorie del ‘politico’ (a cura di P. SCHIERA e G. MIGLIO), Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Verfassungslehre, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia 1928, trad. it. Dottrina della costituzione, Giuffrè, Milano, 1984

ID., Der Begriff des Politischen, in C. SCHMITT et al., Probleme der Demokratie, Walther Rothschild, Berlino-Grunewald, 1928, pp. 1-34, trad. it. Il concetto di ‘politico’. Testo del 1932 con una premessa e tre corollari, in Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Legalität und Legitimität, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia 1932, trad. it. Legalità e legittimità, in Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Hanseatische Verlagsanstaldt, Amburgo, 1934, trad. it. I tre tipi di pensiero giuridico, in Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Reclam, Lipsia 1942, trad. it. Terra e mare. Una considerazione sulla storia del mondo raccontata a mia figlia Anima, Adelphi, 2011

ID., Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum europaeum, Greven, Colonia 1950, trad. it. Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello “ius publicum europaeum”, Adelphi, Milano, 1991

ID., Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, Internationaler Universitätsverlag, Tubinga, 1950, trad. it. La condizione della scienza giuridica europea, Pellicani Editore, Roma, 1996

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La complessa produzione di Carl Schmitt, tanto affascinante quanto labirintica, ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del nichilismo e ai processi di secolarizzazione e neutralizzazione che l’hanno provocato. Spinto da un’inesorabile volontà di esorcizzare la crisi e la negatività in cui stava precipitando la decadente Europa d’inizio Novecento, il giurista tedesco si confronta impavidamente con la “potenza del Niente” – esperienza cruciale per la comprensione di quell’epoca e per restare dentro alla filosofia, come ammonivano Jünger ed Heidegger in Oltre la linea –, tentando di opporre all’horror vacui soluzioni di volta in volta sempre più solide, concrete ed elementari, nel corso di un itinerario intellettuale lungo, tortuoso e per certi aspetti contraddittorio.

La complessa produzione di Carl Schmitt, tanto affascinante quanto labirintica, ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del nichilismo e ai processi di secolarizzazione e neutralizzazione che l’hanno provocato. Spinto da un’inesorabile volontà di esorcizzare la crisi e la negatività in cui stava precipitando la decadente Europa d’inizio Novecento, il giurista tedesco si confronta impavidamente con la “potenza del Niente” – esperienza cruciale per la comprensione di quell’epoca e per restare dentro alla filosofia, come ammonivano Jünger ed Heidegger in Oltre la linea –, tentando di opporre all’horror vacui soluzioni di volta in volta sempre più solide, concrete ed elementari, nel corso di un itinerario intellettuale lungo, tortuoso e per certi aspetti contraddittorio. Di qui la necessità avvertita dal giurista esperto del mondo classico di recuperare l’etimologia autentica del termine νεμειν, che si articola in tre significati: “prendere, conquistare” (da cui i concetti di Landnahme e Seenahme, sviluppati in Terra e mare nel ’42); “dividere, spartire”, ad indicare la suddivisione del terreno e la conseguente nascita di un ordinamento proprietario su di esso; “pascolare”, quindi utilizzare, valorizzare, consumare. Soffermandosi sulla genesi della parola nomos Schmitt vuole restituirle la “forza e grandezza primitiva” salvandola dalla cattiva interpretazione datale dai contemporanei, che l’hanno “ridotta a designare, in maniera generica e priva di sostanza, ogni tipo di regolamentazione o disposizione normativistica”, come afferma polemicamente ne Il nomos della terra, pubblicato nel 1950 e summa del suo pensiero giuridico e politico. L’uso linguistico di “un’epoca decadente che non sa più collegarsi alle proprie origini” funzionalizza il nomos alla legge, non distinguendo tra diritto fondamentale e atti di posizione e facendo scomparire il legame con l’atto costitutivo dell’ordinamento spaziale.

Di qui la necessità avvertita dal giurista esperto del mondo classico di recuperare l’etimologia autentica del termine νεμειν, che si articola in tre significati: “prendere, conquistare” (da cui i concetti di Landnahme e Seenahme, sviluppati in Terra e mare nel ’42); “dividere, spartire”, ad indicare la suddivisione del terreno e la conseguente nascita di un ordinamento proprietario su di esso; “pascolare”, quindi utilizzare, valorizzare, consumare. Soffermandosi sulla genesi della parola nomos Schmitt vuole restituirle la “forza e grandezza primitiva” salvandola dalla cattiva interpretazione datale dai contemporanei, che l’hanno “ridotta a designare, in maniera generica e priva di sostanza, ogni tipo di regolamentazione o disposizione normativistica”, come afferma polemicamente ne Il nomos della terra, pubblicato nel 1950 e summa del suo pensiero giuridico e politico. L’uso linguistico di “un’epoca decadente che non sa più collegarsi alle proprie origini” funzionalizza il nomos alla legge, non distinguendo tra diritto fondamentale e atti di posizione e facendo scomparire il legame con l’atto costitutivo dell’ordinamento spaziale. L’irrazionalità della guerra viene dunque confinata nelle amity lines del mare mentre sul suolo continentale, a mo’ di razionalizzazione effettiva del sacrificio, resta la guerre en forme tra Stati che si riconoscono reciprocamente come sovrani e che non mirano all’annichilimento o alla criminalizzazione del nemico. Una delle maggiori conquiste del diritto pubblico europeo è stata infatti la limitazione della guerra (Hegung des Krieges) e la trasformazione dal bellum iustum delle guerre civili di religione in conflitti “giusti” tra pari, tra hostes aequaliter iusti. Quest’atto di contenimento non è stato frutto delle ideologie razionalistiche, bensì della particolare condizione di equilibrio di cui l’Europa moderna ha goduto fino al 1914. Un assetto fondato non solo sulla dialettica vecchio/nuovo mondo – strumentalizzata da Schmitt, secondo alcuni, per difendere l’imperialismo e il colonialismo europeo -, ma anche sul rapporto tra terraferma e libertà del mare che ha fatto in primis le fortune dell’Inghilterra, che ha scelto di diventarne “figlia” trasformando la propria essenza storico-politica ed arrivando a dominare lo spazio liscio e uniforme.

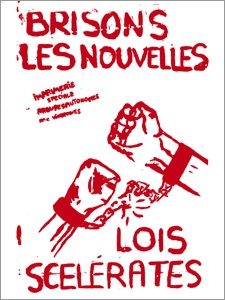

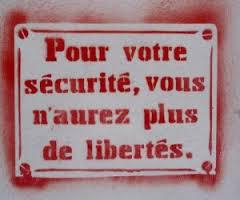

L’irrazionalità della guerra viene dunque confinata nelle amity lines del mare mentre sul suolo continentale, a mo’ di razionalizzazione effettiva del sacrificio, resta la guerre en forme tra Stati che si riconoscono reciprocamente come sovrani e che non mirano all’annichilimento o alla criminalizzazione del nemico. Una delle maggiori conquiste del diritto pubblico europeo è stata infatti la limitazione della guerra (Hegung des Krieges) e la trasformazione dal bellum iustum delle guerre civili di religione in conflitti “giusti” tra pari, tra hostes aequaliter iusti. Quest’atto di contenimento non è stato frutto delle ideologie razionalistiche, bensì della particolare condizione di equilibrio di cui l’Europa moderna ha goduto fino al 1914. Un assetto fondato non solo sulla dialettica vecchio/nuovo mondo – strumentalizzata da Schmitt, secondo alcuni, per difendere l’imperialismo e il colonialismo europeo -, ma anche sul rapporto tra terraferma e libertà del mare che ha fatto in primis le fortune dell’Inghilterra, che ha scelto di diventarne “figlia” trasformando la propria essenza storico-politica ed arrivando a dominare lo spazio liscio e uniforme. Les lois scélérates se multiplient dans les pays développés. Sous prétexte de terrorisme, on revient en arrière sur toutes les libertés fondamentales. Mais le terrorisme a bon dos, il sert d'excuse pour épier les citoyens, les mettre sur écoute, les ficher, les normaliser, réduire la liberté d'expression. La multiplication des Lois sert un Projet inconscient du Système : vous mettre en faute perpétuelle afin que vous baissiez la tête. Faire de vous des sujets. Le pouvoir politique est à son comble quand vous êtes laminés, standardisés, tous conformes et que vous réagissez pareillement aux stimulis et aux impulsions des pouvoirs. La mystification est à son apogée quand, comme maintenant , on escamote le politique, on occulte la lutte des groupes et classes sociales pour les remplacer par la guerre des races et celle des religions. Quel meilleur moyen de cliver, de diviser les sociètés que ces conflits de races et de religion ? Le clivage et la divisison sont les armes des tyrans qui faisaient se battre entre eux les esclaves dans l'arène.

Les lois scélérates se multiplient dans les pays développés. Sous prétexte de terrorisme, on revient en arrière sur toutes les libertés fondamentales. Mais le terrorisme a bon dos, il sert d'excuse pour épier les citoyens, les mettre sur écoute, les ficher, les normaliser, réduire la liberté d'expression. La multiplication des Lois sert un Projet inconscient du Système : vous mettre en faute perpétuelle afin que vous baissiez la tête. Faire de vous des sujets. Le pouvoir politique est à son comble quand vous êtes laminés, standardisés, tous conformes et que vous réagissez pareillement aux stimulis et aux impulsions des pouvoirs. La mystification est à son apogée quand, comme maintenant , on escamote le politique, on occulte la lutte des groupes et classes sociales pour les remplacer par la guerre des races et celle des religions. Quel meilleur moyen de cliver, de diviser les sociètés que ces conflits de races et de religion ? Le clivage et la divisison sont les armes des tyrans qui faisaient se battre entre eux les esclaves dans l'arène. Il faut nier la Crise pour une autre raison : pour gagner du temps. Le temps de mettre en place les sauvegardes qui seront nécessaire pour maintenir le (dés)ordre ancien quand la Crise s'extériorisera à nouveau. Il faut militariser la police, mettre en place les réseaux de contrôle et de renseignement, prendre les textes et les lois. Le temps présent est celui qui est mis à profit pour encadrer, pour quadriller, pour préparer, se doter de l'arsenal de maintien de l'ordre. Mais pendant ce temps, la crise continue de saper les bases de nos sociétés par le mensonge de la fausse monnaie, des fausses statistiques, et des fausses promesses. Ah 2017 !

Il faut nier la Crise pour une autre raison : pour gagner du temps. Le temps de mettre en place les sauvegardes qui seront nécessaire pour maintenir le (dés)ordre ancien quand la Crise s'extériorisera à nouveau. Il faut militariser la police, mettre en place les réseaux de contrôle et de renseignement, prendre les textes et les lois. Le temps présent est celui qui est mis à profit pour encadrer, pour quadriller, pour préparer, se doter de l'arsenal de maintien de l'ordre. Mais pendant ce temps, la crise continue de saper les bases de nos sociétés par le mensonge de la fausse monnaie, des fausses statistiques, et des fausses promesses. Ah 2017 !

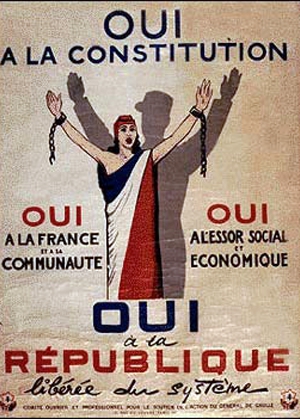

Je poursuis ici nos investigations dans les documents de mise en oeuvre de la Constitution de la Cinquième République telle qu’elle a été portée sur les fonts baptismaux par Charles de Gaulle en 1958.

Je poursuis ici nos investigations dans les documents de mise en oeuvre de la Constitution de la Cinquième République telle qu’elle a été portée sur les fonts baptismaux par Charles de Gaulle en 1958.

PHILITT :

PHILITT :  David Cumin : Absolument, Le Nomos de la terre et L’Évolution vers un concept discriminatoire de guerre restent deux ouvrages tout à fait incontournables. Le Nomos de la terre est absolument fondamental en droit international, en droit de la guerre. De même que la théorie du partisan, qui pourrait être améliorée, amendée, actualisée, mais demeure incontournable. On peut d’ailleurs regretter que ce ne soit que très récemment que les spécialistes français en droit international se soient intéressés à Schmitt. Pourtant il y a toujours eu chez lui ces deux piliers : droit constitutionnel et droit international. Par exemple, ses écrits sur la Société des Nations sont tout à fait transposables à l’ONU et donc tout à fait d’actualité.

David Cumin : Absolument, Le Nomos de la terre et L’Évolution vers un concept discriminatoire de guerre restent deux ouvrages tout à fait incontournables. Le Nomos de la terre est absolument fondamental en droit international, en droit de la guerre. De même que la théorie du partisan, qui pourrait être améliorée, amendée, actualisée, mais demeure incontournable. On peut d’ailleurs regretter que ce ne soit que très récemment que les spécialistes français en droit international se soient intéressés à Schmitt. Pourtant il y a toujours eu chez lui ces deux piliers : droit constitutionnel et droit international. Par exemple, ses écrits sur la Société des Nations sont tout à fait transposables à l’ONU et donc tout à fait d’actualité.

Nombreux sont ceux qui pensent que la rupture est un artifice marketing licencieux destiné à faire la publicité d’un avocat mondain. C’est méconnaître le fonctionnement de ces procès : la première rupture est toujours celle du juge. Lorsque celui-ci, qui se doit de dire le droit, s’éloigne de sa mission pour dire la version officielle (l’opinion majoritaire) et décide de ce qui est « bien », alors la rupture de l’avocat s’impose. Vergès attrape le juge par le col pour le ramener dans le prétoire. Face à une justice qui dysfonctionne, la rupture choisie par Vergès est d’une grande noblesse : rompre, plutôt que corrompre. S’adresser au peuple au nom de qui la justice est rendue lorsque le juge s’apprête à signer, en son nom, sa version de l’Histoire.

Nombreux sont ceux qui pensent que la rupture est un artifice marketing licencieux destiné à faire la publicité d’un avocat mondain. C’est méconnaître le fonctionnement de ces procès : la première rupture est toujours celle du juge. Lorsque celui-ci, qui se doit de dire le droit, s’éloigne de sa mission pour dire la version officielle (l’opinion majoritaire) et décide de ce qui est « bien », alors la rupture de l’avocat s’impose. Vergès attrape le juge par le col pour le ramener dans le prétoire. Face à une justice qui dysfonctionne, la rupture choisie par Vergès est d’une grande noblesse : rompre, plutôt que corrompre. S’adresser au peuple au nom de qui la justice est rendue lorsque le juge s’apprête à signer, en son nom, sa version de l’Histoire.

The claim that the Roman empire was a legally sanctioned multiracial state is another common trope used by cultural Marxists to create an image of the West as a civilization long working itself toward the creation of a universal race-mixed humanity. This is a lie to which patriots of Western Civ must not yield.

The claim that the Roman empire was a legally sanctioned multiracial state is another common trope used by cultural Marxists to create an image of the West as a civilization long working itself toward the creation of a universal race-mixed humanity. This is a lie to which patriots of Western Civ must not yield. La France a toujours manifesté une réticence certaine à l'égard du pouvoir des juges, comme en témoigne encore notre Constitution, qui préfère le terme d'« autorité judiciaire » à celui de « pouvoir judiciaire ». Toutefois, les choses ont beaucoup évolué depuis la présidence gaullienne.

La France a toujours manifesté une réticence certaine à l'égard du pouvoir des juges, comme en témoigne encore notre Constitution, qui préfère le terme d'« autorité judiciaire » à celui de « pouvoir judiciaire ». Toutefois, les choses ont beaucoup évolué depuis la présidence gaullienne.

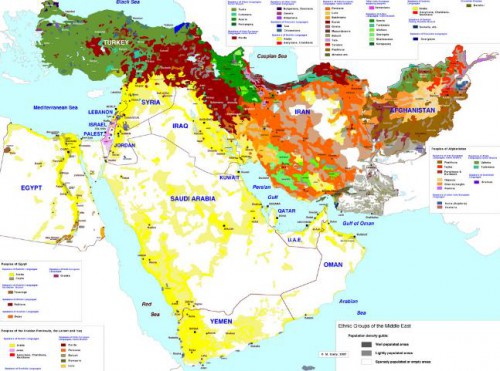

Pour en revenir à l’Irak, la dissociation entre trois entités sunnite, chiite et kurde satisferait certains acteurs, mais en inquièterait beaucoup d’autres. Elle a été défendue par le président de l’Irak, le Kurde Jalal Talabani,( aujourd’hui en retrait pour des raisons de santé ), mais n’était pas plus recevable autrefois qu’elle ne le serait aujourd’hui par les autres partenaires. Par sa constitution, l’Irak est déjà un Etat unique, souverain, indépendant et fédéral ( Art. 1 ) ; les Kurdes y trouvent de nombreux avantages, ce qui explique leur soutien au gouvernement actuel. Ni la Turquie, ni l’Iran ne sont très favorables à la notion de « Kurdistan » ( la majorité du peuple kurde vit dans ces deux pays ) ; quant aux pays arabes du Golfe, ils ne veulent à aucun prix d’une extension du chiisme iranien sur la Mésopotamie. En résumé, le désordre, créé par l’intervention américaine n’est pas prêt de disparaître. Pour être juste, la politique revancharde envers les Sunnites du premier ministre chiite Nouri al-Maliki n’a pas amélioré les choses, au point que ce dernier est peut-être devenu un obstacle à tout règlement négocié. Oui, le monde devient bien dangereux, et on comprend qu’il est plus aisé de maintenir que de rompre l’intangibilité des frontières… Quelle que soit l’option choisie, le risque de mourir, pour rien ou non, sera présent ; autant que ce soit contre des barbares...

Pour en revenir à l’Irak, la dissociation entre trois entités sunnite, chiite et kurde satisferait certains acteurs, mais en inquièterait beaucoup d’autres. Elle a été défendue par le président de l’Irak, le Kurde Jalal Talabani,( aujourd’hui en retrait pour des raisons de santé ), mais n’était pas plus recevable autrefois qu’elle ne le serait aujourd’hui par les autres partenaires. Par sa constitution, l’Irak est déjà un Etat unique, souverain, indépendant et fédéral ( Art. 1 ) ; les Kurdes y trouvent de nombreux avantages, ce qui explique leur soutien au gouvernement actuel. Ni la Turquie, ni l’Iran ne sont très favorables à la notion de « Kurdistan » ( la majorité du peuple kurde vit dans ces deux pays ) ; quant aux pays arabes du Golfe, ils ne veulent à aucun prix d’une extension du chiisme iranien sur la Mésopotamie. En résumé, le désordre, créé par l’intervention américaine n’est pas prêt de disparaître. Pour être juste, la politique revancharde envers les Sunnites du premier ministre chiite Nouri al-Maliki n’a pas amélioré les choses, au point que ce dernier est peut-être devenu un obstacle à tout règlement négocié. Oui, le monde devient bien dangereux, et on comprend qu’il est plus aisé de maintenir que de rompre l’intangibilité des frontières… Quelle que soit l’option choisie, le risque de mourir, pour rien ou non, sera présent ; autant que ce soit contre des barbares...  Haciendo gala de la más increíble hipocresía, los gobiernos europeos dicen haber concedido a la Comisión Europea un mandato para negociar con Washington la llamada Asociación Transatlántica dentro del mayor respeto del derecho europeo. En realidad, como ya sucedió anteriormente con el Acuerdo Swift, que pone en manos de las autoridades de Estados Unidos los datos recogidos en Europa sobre los clientes de las compañías aéreas y las transacciones financieras internacionales, se ha orientado a la Comisión Europea implementar la suspensión de las leyes europeas en todo lo tocante a las relaciones con Estados Unidos. Bajo esa perspectiva, la negociación se limita en realidad a determinar los sectores donde los Estados europeos ya no podrán proteger a los ciudadanos de Europa.

Haciendo gala de la más increíble hipocresía, los gobiernos europeos dicen haber concedido a la Comisión Europea un mandato para negociar con Washington la llamada Asociación Transatlántica dentro del mayor respeto del derecho europeo. En realidad, como ya sucedió anteriormente con el Acuerdo Swift, que pone en manos de las autoridades de Estados Unidos los datos recogidos en Europa sobre los clientes de las compañías aéreas y las transacciones financieras internacionales, se ha orientado a la Comisión Europea implementar la suspensión de las leyes europeas en todo lo tocante a las relaciones con Estados Unidos. Bajo esa perspectiva, la negociación se limita en realidad a determinar los sectores donde los Estados europeos ya no podrán proteger a los ciudadanos de Europa.