Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1993

L'Ecole de la régulation: une hétérodoxie féconde?

par Guillaume d'EREBE

«La finalité de l'étude de l'économie n'est pas d'acquérir un ensemble de réponses toutes faites aux questions économiques, mais d'apprendre à ne pas se laisser duper par les économistes»

Joan Robinson.

Crise économique,

crise de la théorie économique

Années 60, le temps est à l'agitation, au grand chambardement, à la critique qui se veut radicale (cf. Althusser, Foucault,…); les discours académiques sont menacés et les quiets territoires de la science économique commencent à être envahis par les «Enfants de Mai». Années 70, la crise frappe les économies industrielles avachies dans le confort de la croissance. Mais cette crise économique est avant tout une crise de la théorie économique qui exhibe son impuissance à expliquer le phénomène et surtout à l'endiguer. Le marxisme est en capilotade et toute logodiarrhée conclut à la mort du prophète Marx. Grande débâcle chez les économistes «de gauche»; à l'exception de quelques irréductibles croyants tel P. Boccara (1), les économistes orphelins du «socialisme scientifique» se réfugient promptement dans un post-keynésianisme; certains audacieux commencent à pactiser avec l'adversaire et s'engagent dans les bataillons libéraux. Après le cauchemar soviétique vient l'éphialte californien. Années 80, les politiques keynésiennes de relance ont lamentablement échoué; le bon peuple, électeur/consommateur, menacé par le chômage, commence à douter du sérieux des économistes, ces médicastres qui désespérément s'échinent à trouver une nouvelle politique économique. L'imagination n'étant pas au pouvoir, il faut ressortir quelques naufragés disparus de la théorie économique. Par une grande opération résurrectionnelle, F. von Hayek, celui-là même que Keynes avait magistralement défait, fait un foutral retour; M. Friedman et ses Chicago Boys constituent une puissante secte où vont communier en un même credo les Reagan, Pinochet, Thatcher… Mitterand. Le libéralisme, qu'il soit conservateur ou social, triomphe avec insolence, faute d'adversaire. La mode est aux cavillations d'un J.B. Say ou aux courbes d'un A. Laffer. Certes, dans les pays «développés», la pauvreté s'accroît mais qu'importe; les gouvernements «de droite», bien inspirés par un darwinisme-social de circonstance, considérant que tout chômeur est un feignant, attendent que le marché fasse son œuvre: éliminer les faibles; les gouvernements «de gauche», ceux dont la mauvaise conscience oblige à la charité, octroient dans un geste large, un RMI (Revenu Minimum d'Indignité). Certes, le Tiers Monde agonise, étouffé par la dette, torturé par les politiques du FMI, pillé par les firmes transnationales. Qu'importe ces «dysfonctionnements» pourvu que triomphe l'Occident libéral et son nouvel ordre.

Après les échecs: quitter

les chemins de l'orthodoxie

Au-delà de ces simulacres, les analyses traditionnelles, néo-classiques mais aussi keynésiennes et marxistes, sont incapables d'expliquer le pourquoi et le comment de la crise. Sans diagnostic, les iatres économistes font semblant de soigner et les taux d'intérêt deviennent l'ultime cacoergète. Rien ne vaut une bonne saignée pour une économie apoplectique. Les questions demeurant sans réponses, certains économistes curieux, dont les régulationnistes, quittent les chemins de l'orthodoxie et tentent de répondre à certaines questions essentielles. Pourquoi les économies capitalistes sont-elles passées d'une croissance forte et régulière à une quasi-stagnation? La théorie néo-classique ne développant qu'une analyse intemporelle (exit Clio) où le marché assure une prétendue auto-régulation, n'offre aucune place à la crise. Et si crise il y a, elle ne peut s'expliquer que par un malheureux hasard (un choc pétrolier) ou par une cause exogène (cf. l'Etat). A l'inverse, affirmer l'inéluctabilité des crises et invoquer un épuisement du capitalisme, un stade ultime préfigurant le «grand soir», n'est guère plus satisfaisant. Car comment expliquer la croissance sans précédent qu'ont connu les vieux pays industrialisés après la deuxième guerre mondiale. D'autre part, comment expliquer qu'à une même époque historique, la crise adopte des formes nationales signifiantes? Les économies industrielles réagissent diversement; certaines, stimulées par la «maladie», connaissent la prospérité alors que d'autres voient leurs déséquilibres s'aggraver. Enfin pourquoi, au-delà de certains invariants généraux (salariat, production marchande, …), les crises varient au cours du temps. La crise actuelle n'est pas la petite sœur de celle de 1929, l'échec des politiques de relance par la demande le prouvant amplement. Certes, il existe certaines caractéristiques communes (baisse de la rentabilité, chômage élevé, forts taux d'intérêts,…) mais aussi de grandes dissemblances. Si la Grande Crise se singularise par une brutale déflation et une dépression (contraction) cumulative, la crise présente connaît une inflation permanente et une croissance, certes ralentie, de la production et des échanges. Dans ces conditions, la crise qui pointe dans les années 70, rend indispensable un renouvellement de la théorie économique, la question centrale devenant «celle de la variabilité dans le temps et dans l'espace des dynamiques économiques» (2). L'analyse des crises oblige à se situer dans la dynamique du capitalisme (3); l'économiste doit retrouver l'histoire que les libéraux ont évacuée en postulant l'invariance des comportements économiques et que les marxistes ont travestie en édictant, au nom du matérialisme historique, des lois dites «tendancielles». Autrement dit, la science économique redécouvrant l'histoire et la sociologie, se constitue en science sociale. Les régulationnistes participent à ce renouveau de la théorie économique, proposant une alternative au libéralisme et ouvrant certains chemins sur lesquels nous pouvons, non sans prudence, nous engager.

Le concept de régulation

A la fin des années 70, des économistes vont se réunir autour d'un concept original, celui de régulation. Le terme de «régulation» étant polysémique, il convient de se garder contre toute confusion sémantique. Dans un premier sens, la régulation est un concept transversal de la théorie des systèmes ou de la théorie du contrôle qui s'applique à divers systèmes (biologiques, thermodynamiques, économiques, sociaux) et qui rend possible une théorie de l'auto-organisation. Dans un second sens, le terme de régulation désigne une intervention active de la part de l'Etat; macro-économiquement, c'est une politique conforme aux dogmes keynésiens (par exemple, le New Deal) se caractérisant par une multiplication des réglementations. Dans l'univers anglo-saxon, «regulation» signifie réglementation; ainsi la dérégulation exigée par les néo-libéraux n'est qu'une déréglementation de la vie économique, une version moderne du «laissez-faire, laissez-passer». Ces deux sens sont rejetés par les régulationnistes. Ceux-ci fournissent de nombreuses définitions marquant certaines divergences (par exemple, certains admettent des lois tendancielles telles la chute des taux de profit ou leur égalisation, d'autres les refusent) mais un accord se dégage sur certains points. La régulation peut être définie comme «la conjonction des mécanismes concourant à la reproduction d'ensemble, compte tenu des structures économiques et des formes sociales en vigueur» (4). Les économistes s'assemblant autour de ce concept (M. Aglietta, Ch. André, M. Basle, H. Bertrand, R. Boyer, A. Brender, B. Coriat, R. Delorme, A. Lipietz, J. Mazier, J. Mistral, J.F. Vidal,…) forment l'école de la régulation qui, à ses débuts, est purement française mais qui rapidement, va connaître une renommée internationale malgré une certaine résistance du monde anglo-saxon (5).

A l'origine, les régulationnistes tentent d'effectuer une rénovation critique de l'analyse marxiste, reliant Marx et Keynes; il est vrai que nombre de ces économistes travaillent sur modèles macro-économiques (FIFI, DMS, …) (6) dont l'inspiration est nettement keynésienne (cf. J. Robinson, N. Kaldor, M. Kalecki). L'apport de Marx est fondamental même si la lecture qui en est faite est très hétérodoxe. Rejetant toute une vulgate marxiste, les régulationnistes gardent du marxisme sa méthode holiste (analyse des rapports sociaux), sa vision historique des modes de production et l'idée de la périodicité des crises dans une économie capitaliste. Précisons que la référence à Marx est variable selon les auteurs. Ainsi la théorie de la valeur est clairement marxiste chez A. Lipietz, elle est implicite chez M. Aglietta mais elle n'est pas spécifiée chez R. Boyer et J. Mistral. En outre, certains régulationnistes ont progressivement rejeté la référence marxiste, tel M. Aglietta. Dans sa thèse, Accumulation et régulation du capitalisme en longue période. Exemple des Etats-Unis (1870-1970) (7), Aglietta part du marxisme mais il en est très éloigné dans Les métamorphoses de la société salariale (8) où il renonce à la lutte des classes comme moteur de l'histoire, le salariat et le capital étant associés dans un même mouvement.

Keynes est aussi présent dans la théorie de la régulation, le maître de Cambridge ayant eu de fortes intuitions. De la théorie macro-économique keynésienne (et plus exactement kaleckienne), les régulationnistes retiennent le principe de la demande effective, de la monnaie comme institution (9), la possibilité d'un sous-emploi comme équilibre, le rôle de la négociation collective et des syndicats,… Néanmoins le keynésianisme présente nombre d'insuffisances; ainsi, il situe ses analyses dans le court terme et ne rend pas compte du fondement des régularités qu'il dégage.

L'institutionnalisme

Après Marx et Keynes, la troisième source d'inspiration des régulationnistes est l'institutionnalisme même s'ils ne mentionnent pas les pères fondateurs de cette école (Veblen, Commons, Mitchell,…); nous retrouvons cette même distance avec l'école historique allemande (Schmoller, Wagner,…). Il est vrai que l'institutionnalisme fut incapable de constituer un paradigme alternatif, impuissant à présenter un modèle théorique d'ensemble, se réduisant à décrire le monde.

Néo-marxisme, post-keynésianisme, néo-ricardisme, néo-institutionnalisme… aucune de ces étiquettes ne semblent convenir à la théorie de la régulation qui est d'autant plus inclassable qu'il existe un éclatement des références théoriques (Marx, Keynes, Kalecki, les institutionnalistes, Girard,…); références multiples aussi en ce qui concerne les analyses et les propositions. Ainsi, en matière de relations internationales, A. Lipietz est favorable à un certain protectionnisme alors que J. Mistral considère le libre-échange comme un moindre mal. Face à ce manque apparent d'unité, certains se sont interrogés sur l'existence d'une école de la régulation. Nul ne peut nier qu'il existe une opposition sur certains concepts, généralement les plus abstraits (par exemple, la valeur) mais force est de constater qu'il existe un «noyau dur» de concepts communs à tous les régulationnistes. Dès lors, la théorie de la régulation, avant même de constituer une école, est un véritable «programme de recherche» (au sens de Thomas S. Kuhn), un paradigme et un ensemble de propositions partagées par un groupe de chercheurs et organisant la façon d'aborder le monde réel.

Les concepts fondamentaux

La théorie de la régulation recèle au moins trois concepts fondamentaux: régime d'accumulation, forme institutionnelle et mode de régulation.

L'idée de régime d'accumulation est empruntée à à l'analyse marxiste selon laquelle «les forces qui gèrent la croissance sont liées à la reproduction élargie du capital à la fois comme un ensemble de biens de production à mettre en œuvre, comme un rapport entre les classes sociales et comme une quantité monétaire à valoriser» (10). Cette notion permet de résoudre un problème simple: comment un processus contradictoire voire conflictuel peut-il durer sur une longue période c'est-à-dire pourquoi la crise est-elle l'exception et non la règle? L'analyse historique tend à montrer que les contradictions peuvent être surmontées, qu'il existe des régularités économiques et sociales rendant possibles l'accumulation, à long terme. Le régime d'accumulation peut se définir comme «l'ensemble des régularités assurant une progression générale et relativement cohérente de l'accumulation du capital, c'est-à-dire permettant de résorber ou d'étaler dans le temps les distorsions et déséquilibres qui naissent en permanence du processus lui-même» (11). Autrement dit, un régime d'accumulation est l'ensemble des régularités économiques et sociales permettant à l'accumulation/investissement de perdurer, rendant compatibles entre elles l'évolution des capacités de production et de la demande sociale. Sur ce point précis, trois éléments sont déterminants: le type d'évolution de l'organisation de la production, notamment le rapport des salariés aux moyens de production; le partage de la valeur entre les groupes sociaux; une demande sociale validant l'évolution tendancielle des capacités de production, et plus précisément une norme de consommation (des pratiques de consommation tendant à s'imposer à l'ensemble de la population).

Accumulation extensive et accumulation intensive

Deux grands régimes d'accumulation peuvent être distingués: extensive et intensive. Le régime d'accumulation extensive (XIXième siècle, début du XXième siècle) se caractérise par une croissance fondée sur une augmentation des facteurs de production; la production s'accroît mais les gains de productivité sont faibles. Le partage de la valeur et la valorisation du capital reposent, pour reprendre des termes marxistes, sur la plus-value absolue des profits (12) et ce, par une compression des salaires et une augmentation de la durée et de l'intensité du travail. La norme de consommation est fort peu dynamique, la consommation populaire se composant, pour l'essentiel, de produits en provenance de secteurs non capitalistes (agriculture, artisanat). Il existe une grande diversité entre l'industrie lourde, concentrée et productive, et l'industrie de consommation, parcellisée et peu productive, très peu de relations se nouant entre les deux. Enfin, la concurrence est très forte, le marché régulateur engendrant d'importantes fluctuations. Le régime d'accumulation intensive (qui se développe dans les années 20 aux Etats-Unis et connaît son apogée dans les années 60) se caractérise par une croissance fondée sur d'importants gains de productivité dus à des techniques améliorant les méthodes de production. La valorisation du capital et le partage de la valeur reposent sur l'extraction de la plus-value relative. Afin de résoudre une crise due à une faiblesse des débouchés (cf. salaires trop faibles), on assiste à une hausse simultanée des salaires et des profits. Cette augmentation conjointe résulte d'une double indexation des salaires réels sur les gains de productivité et des prix sur les coûts de production. La norme de consommation est dynamique (cf. la «société de consommation»), portant sur les produits issus de branches où prévalent les nouvelles méthodes de production.

Pour fonctionner, ces régimes d'accumulation ont besoin d'un environnement socio-institutionnel permettant le développement des transformations économiques et sociales sans qu'il y ait trop de tensions, de conflits. C'est là la fonction du mode de régulation. Le mode de régulation peut se définir comme «l'ensemble des formes institutionnelles, des réseaux de normes explicites ou implicites assurant la compatibilité des comportements dans le cadre d'un régime d'accumulation conformément à l'état des rapports sociaux et par-delà leur rapport conflictuel» (13). Autrement dit, un mode de régulation est un ensemble de procédures et de comportements reproduisant les rapports sociaux fondamentaux, soutenant le régime d'accumulation, rendant compatible un ensemble de décisions décentralisées (14).

Régulation concurrentielle et régulation monopolistique

Pour conceptualiser les mécanismes de régulation, cinq formes institutionnelles sont retenues: les formes de la contrainte monétaire (organisation de la création monétaire, contrôle de la masse…), les formes de la concurrence, les formes de l'Etat (les modes d'intervention de l'Etat,…), les formes du régime international (DIT, hiérarchisation de l'économie internationale,…) et, enfin, le rapport salarial qui est l'élément central (15). Ces éléments permettent de définir deux grands modes de régulation (concurrentielle et monopolistique), chacun pouvant correspondre à un régime d'accumulation (extensive et intensive). Dans la régulation concurrentielle, les mécanismes du marché dominent, l'ajustement de la production et de la demande sociale se faisant par les prix. Le rapport salarial a une codification précise, par nature individuelle et limitée dans le temps du contrat de travail. La concurrence entre les capitalistes repose sur les prix, même si la structure de production n'est pas atomistique. L'Etat intervient peu (cf. l'«Etat-gendarme»). Au niveau interne, l'Etat veille au respect des droits acquis par la révolution bourgeoise de 1789 (liberté de circulation des biens et des personnes, liberté d'entreprendre,…). Dans le domaine économique et social, son intervention interfère peu avec le jeu du marché; il n'intervient pas sur le fonctionnement des marchés mais sur leurs structures (par exemple, en développant le système bancaire). Dans la régulation monopolistique, des formes institutionnelles donnent lieu à des procédures originales de formation des prix et des salaires. Parmi ces formes institutionnelles, l'extension et la codification des négociations collectives qui modifient le caractère individuel du contrat de travail; la multiplication des interventions de l'Etat permet la conclusion d'accords de branches et de conventions nationales. Ainsi, passe-t-on d'un Etat circonscrit à un Etat inséré, celui-ci quittant son rôle arbitral pour participer activement au jeu économique et social (16). Dans la régulation monopolistique, les prix sont «administrés» c'est-à-dire relativement déconnectés vis-à-vis des déséquilibres du marché. Cela nécessite des procédures sociales de validation de la production et du revenu.

Précisons que l'opposition théorique entre ces deux régulations-types recouvre un processus historique long et contradictoire. Les régulationnistes n'ont pas une vision déterministe et linéaire de l'histoire; on ne passe pas de façon définitive de la concurrence au monopole, bien au contraire. Certains auteurs (R. Boyer, M. Aglietta,…) constatent actuellement un retour en force de la concurrence. Des formes de concurrence «sauvage» réapparaissent notamment avec le développement de certaines PME. Les cinq NPI de l'Asie du Sud-Est (17) développent des stratégies «agressives» de conquête des marchés extérieurs; les Japonais pratiquent des killer's strategies (18). Dès lors, l'oligopole stabilisé est de plus en plus menacé et les dominations deviennent très temporaires.

Le régime d'accumulation et le mode de régulation constituent donc un mode de développement du capitalisme. Reste à examiner la cause de l'existence des crises dans les économies capitalistes. Comme nous l'avons déjà évoqué, le modèle néo-classique n'accorde aucun statut théorique à la notion de crise, celle-ci étant, au mieux, un choc, un événement dû à une imperfection passagère des mécanismes d'ajustement. A l'opposé, les marxistes, déterministes et réducteurs, affirment que les économies capitalistes sont, par nature, porteuses d'une crise structurelle qui, à terme, provoquera l'effondrement du mode de production. Entre ces deux «extrêmes», la théorie de la régulation présente une analyse réaliste.

Les crises

Elaborant une typologie, certains animateurs de l'école de la régulation distinguent quatre types de crise. Le premier type regroupe les crises qui sont dues à des facteurs extérieurs au mode de développement (cf. guerre, catastrophes naturelles ou climatiques,…). Le mode de développement intervient en ce que sa forme conditionne le déroulement de la crise. Le deuxième type englobe les crises de régulation. Une crise de régulation est provoquée par des facteurs internes au mode de développement; ce type de crise totalement endogène, fait partie de la régulation. C'est une «phase d'apuration des tensions et déséquilibres accumulés lors de l'expansion» (19). Ces crises sont cycliques comme le montre toute étude du XIXième siècle. Périodiquement, le mode de développement en vigueur connait des problèmes de surproduction; les capacités excédentaires doivent s'ajuster à de nouveaux débouchés sous peine d'une baisse des profits. La crise a alors le mérite d'éliminer certains producteurs, d'en introduire d'autres, de déplacer les investissements, etc. Les efforts de productivité et la pression sur les salaires permettent une reprise de l'accumulation.

A côté de ces «petites» crises, on peut constater l'existence de crises plus profondes: les «grandes» crises ou crises structurelles c'est-à-dire des périodes au cours desquelles «la dynamique économique et sociale entre en contradiction avec le mode de développement qui l'impulse, c'est-à-dire où ressort le caractère contradictoire de la reproduction à long terme du système» (20). Par exemple, la «Grande Dépression» de la fin du XIXième siècle. Ces crises structurelles qui touchent à la régulation et au régime d'accumulation, sont de deux types: les crises de la régulation et les crises du régime d'accumulation. Une crise de la régulation correspond à une période où les mécanismes de la régulation sont incapables de renverser des enchaînements conjoncturels défavorables alors qu'initialement le régime d'accumulation était viable. Trois circonstances conduisent à ce divorce entre la structure économique et la régulation: des luttes socio-politiques, des perturbations externes ou internes d'un type nouveau, l'approfondissement de la logique de régulation, celle-ci étant parvenue à sa pleine maturité. Par exemple, la crise de 1929. Une crise du régime d'accumulation est une crise du mode de développement, celle qui met en cause les formes institutionnelles les plus essentielles, celles qui conditionnent le régime d'accumulation. Ce dernier a atteint ses limites et cesse de fonctionner. Ce type de crise ressemble à la crise organique dans l'orthodoxie marxiste (la crise finale du mode de production capitaliste) mais la crise de régime d'accumulation, aussi grave soit-elle, ne renverse pas le capitalisme. En outre, cette crise est difficile à distinguer de la précédente car dans les deux cas, il y a une crise de la régulation. Actuellement, nous connaissons une crise du régime d'accumulation.

La crise actuelle

Après la deuxième guerre mondiale, les économies industrielles connaissent une croissance équilibrée et rapide, celle-ci étant permise par un régime d'accumulation intensif et une régulation monopoliste. Alors que les libéraux font de la concurrence pure et parfaite un idéal où l'optimum économique serait atteint, il est intéressant de constater que les économies occidentales ont connu une croissance sans précédent au moment même où l'on assistait à une dominance des oligopoles, à une intervention accrue de l'Etat et à une régulation monopolistique. Ce mode de développement qui peut être ainsi qualifié de fordiste a atteint aujourd'hui ses limites. Ainsi la crise actuelle est due principalement à un épuisement du fordisme c'est-à-dire qu'elle est d'abord une crise du rapport salarial.

La croissance des «Trente Glorieuses» repose globalement sur de forts gains de productivité liés à des transformations de l'organisation de la production, marquées par le recours massif aux formes d'organisation du travail tayloro-fordiste (OST). La modernisation des processus productifs (nouveau régime d'accumulation) fait l'objet d'une très large acceptation d'un compromis implicite entre les employeurs et les salariés. Les patrons ont toute liberté pour organiser la production et accroître la productivité. Par la négociation collective, par des compromis institutionnels, les syndicats récoltent les fruits de la croissance en obtenant des augmentations de salaires. Ainsi ce régime d'accumulation s'accompagne d'un nouveau rapport salarial; les travailleurs acceptent de nouvelles conditions de travail en échange de hausse du pouvoir d'achat et d'un développement de salaire indirect (cf. la Sécurité Sociale); désormais, les luttes se concentrent sur le pouvoir d'achat (salaire nominal). La hausse des salaires réels permet d'accroître les débouchés du secteur de la consommation où le fordisme triomphe (cf. les biens durables associés au logement, automobile). Une vériable consommation de masse s'instaure, ce qui stimule les investissements; en permanence, les capacités de production s'adaptent à la demande sociale et ce, en incorporant le progrès technique. Globalement, on a «un processus cumulatif dans lequel une croissance rapide repose sur des règles stables de partage salaires/profits et consommation/investissement» (21). La concurrence par les prix est faible de par l'importance des oligopoles stabilisés. Les firmes ayant acquis «une certaine maîtrise des micro-fluctuations», les prix ne sont plus des données de la concurrence mais le reflet d'une stratégie. Désormais, la «guerre» ne se fait plus par les prix mais par la publicité, la différentiation (objective et subjective) des produits. La concurrence monopolistique suppose une action directe de la demande sociale (cf. la «filière inversée» de J.K. Galbraith) et ce, par diverses pratiques permettant la fabrication de différents statuts de salariés pour des différents revenus et positions sociales (l'OST repose sur une hiérarchisation du travail). Autrement dit, ce type de concurrence implique une différenciation accrue des salaires et donc des inégalités.

La régulation monopoliste triomphe, un «cercle vertueux» (R. Boyer) s'instaurant: augmentation de la productivité – croissance (hausse des salaires et des profits) – nouveaux débouchés – investissements – hausse de la productivité. La crise naît quand ces différentes formes institutionnelles de la régulation monopoliste ne fonctionnent plus. D'abord il existe une remise en cause du rapport salarial fordiste et ce, par la recherche d'une plus grande flexibilité de l'emploi, de nouvelles formes d'organisation du travail (cf. la participation), d'individualisation des salaires. Depuis la fin des années 60, l'organisation du travail tayloro-fordiste est l'objet d'attaque de la part des syndicats qui dénoncent la peinibilité du travail. Dans le même temps, on assiste à un ralentissement des gains de productivité. Dès lors, les mécanismes de la négociation collective fonctionnent de plus en plus mal. Les hausses de salaires tendent à dépasser les gains de productivité, l'accumulation étant très sérieusement remise en cause. Autrement dit, les employeurs ne peuvent octroyer des augmentations de salaires. En outre, les entreprises supportent de plus en plus mal le coût du salaire indirect (cf. la protection sociale). Les multiples interventions de l'Etat (l'«Etat-Providence») sont aussi en crise (les limites des politiques keynésiennes ne signifient pas qu'il faille se jeter dans les bras du libéralisme). Les formes de la concurrence se modifient, une certaine concurrence «sauvage» réapparaissant. Les banques nationales contrôlent de plus en plus difficilement la masse monétaire (cf. inflation, développement et prolifération de nouveaux instruments financiers,…). Enfin, la crise permanente du SMI, depuis la fin des années 60, marque une remise en cause (partielle) de la domination américaine, l'économie américaine connaissant un perpétuel déclin. La régulation nationale devient impossible dans un monde qui tend à l'internationalisation; pis, le régime international est lui-même en crise.

La crise de la régulation renvoie à une crise du régime d'accumulation intensif. C'est ce que révèle la crise du rapport salarial. Le régime intensif repose sur les gains de productivité liés à l'OST. Or cette OST connaît actuellement ses limites tant sociales (le travail à la chaîne n'est guère enthousiasmant) que technique et économique (les gains de productivité nécessitent de plus en plus d'investissements et la parcellisation génère de nombreux effets pervers). En outre, seule une croissance continue de la production (cf. les économies d'échelle) permet des gains de productivité; mais cette croissance se heurte à une certaine saturation des besoins des ménages (cf. les taux d'équipement des ménages en biens durables); la norme de consommation fordiste, autre pilier du régime d'accumulation intensif, s'épuise aussi.

Le cercle vicieux stagnationniste

Crise du rapport salarial, crise de la norme de consommation… tout cela marque une crise globale du régime d'accumulation. Au cercle vertueux de la croissance fordiste se substitue, fin des années 60, un cercle vicieux stagnationniste. L'OST s'épuisant, les entrepreneurs réagissent en substituant de plus en plus du capital au travail afin de maintenir des gains de productivité. Désormais, plus de machines et moins d'hommes (cf. sous-emploi). Mais la productivité apparente du capital baisse et pèse sur la rentabilité (il y a plus de capital à valoriser mais les profits n'augmentent pas en conséquence); d'où un ralentissement des gains de productivité (variables selon les pays). Pourtant, les employeurs vont continuer à augmenter les salaires, ce qui grèvent cruellement leurs profits. Ces hausses de salaires sont, dans un premier temps, compensées par des hausses de prix; d'où une poussée des tensions inflationnistes. L'inflation est aussi soutenue par le développement de l'endettement des entreprises qui doivent financer leurs investissements. La crise pétrolière accentue des tensions et fait baisser les investissements. Dès lors, le cercle stagnationniste qui se met en place est le suivant: faibles gains de productivité – baisse des profits – baisse de l'investissement – faible croissance du pouvoir d'achat – ralentissement de la croissance – faibles gains de productivité.

La théorie de la régulation est la cible de nombreuses critiques, tant des économistes «de gauche» que «de droite» (22). C'est un signe encourageant. Certes, certaines de ses critiques sont fondées. Ainsi il est reproché aux régulationnistes leur incapacité à construire un modèle, de formuler des lois, d'être trop descriptif, de formuler des lois, de ne pas offrir de solutions pour sortir de la crise… Néanmoins, cette école propose une analyse fructueuse de la crise. Mieux, en appréhendant le système économique comme une totalité intégrée dans une histoire et une réalité sociale, rejetant l'individualisme méthodologique, cette école assigne de nouveaux fondements à l'analyse macro-économique, constituant ainsi une alternative à la théorie néo-classique. Dès lors, il appartient à tous ceux qui recherchent de nouveaux outils/armes conceptuels de puiser dans l'arsenal régulationniste. L'heure est désormais aux hérésies.

Guillaume d'EREBE.

Notes

(1) P. Boccara a développé des thèses sur la suraccumulation-dévaluation du capital. Il est un des théoriciens du Capitalisme Monopoliste d'Etat, théorie marxo-léniniste réactualisant la fameuse baisse tendancielle du taux de profit. Cette théorie fut développée en URSS (cf. V. Tcheprakof) et devint, dans les années 70, le credo du Parti Communiste Français dont P. Boccara est membre.

(2) Boyer (Robert), La théorie de la régulation: une analyse critique, Paris, La Découverte, coll. Algama, 1987, p. 39.

(3) Cf. la perspective de Karl Polanyi, ce remarquable anti-Hayek, constitue une tentative intéressante.

(4) Boyer (R.), op. cit., p. 30. Il est à noter que G. Destanne de Bernis, responsable du Groupe de Recherche sur la Régulation de l'Economie Capitaliste (GRREC) est un des premiers à avoir introduit le terme de régulation dans les sciences sociales, utilisant certains éléments de la systémique pour réactualiser l'analyse marxiste.

(5) Il est relativement délicat de préciser les frontières de l'école de la régulation. Stricto sensu, cette école se constitue autour de Boyer, Aglietta et Coriat, autour du CEPREMAP. On peut y rattacher l'école néo-marxienne de Grenoble (GRREC) animée par Destanne de Bernis. L'école de la régulation entretient certains rapports avec d'autres économistes ou courants: l'Allemand J. Hirsch, les radicaux américains Gordon, Bowles, Weiss, Kopf, Piore, Sabel et la Social Structure of Accumulation, certains tenants de l'école de la dépendance tels R. Haussman (cf. State Landed Property oil Rent and Accumulation in Venezuela; an Analysis in Terms of Social Relations; thèse, Cornell University, août 1981) et C. Minami (cf. Croissance et stagnation au Chili: élément pour l'étude de la régulation dans une économie sous-développée, thèse, Paris X-Nanterre, 1980; Le Tiers-Monde dans la crise, Paris, La Découverte, 1986).

(6) FIFI, STAR, DMS, METRIC… sont des modèles de prévision. Ainsi DMS est un modèle dynamique multisectoriel utilisé pour les travaux de planification; FIFI (modèle physico-financier) est un modèle de prévision pour le moyen terme (ZOGOL étant pour le court terme), etc…

(7) Thèse, Paris I, octobre 1974.

(8) Paris, Calman-Levy, 1984.

(9) Cf. Aglietta (M.) et Orlean (A.), La violence de la monnaie, Paris, PUF, 1982.

(10) Mazier (J.), Basle (M.), Vidal (J.F.), Quand les crises durent…; Paris, Economica, 1984, p. 9.

(11) Boyer (R.), op. cit., p. 46.

(12) Karl Marx distingue la plus-value absolue et la plus-value relative. Pour obtenir un surtravail accru de la part du salarié, deux façons sont possibles: d'une part en augmentant soit la durée, soit l'intensité du travail (ce qui revient au même), c'est la plus-value absolue; d'autre part en diminuant le «temps de travail nécessaire» qui correspond à la valeur des consommations nécessaires au salarié, c'est la plus-value relative. Cette dernière est la résultante d'une liaison spécifique entre productivité et profit: produire à moindre coût les consommations ouvrières, c'est réduire le coût en travail de la reproduction de la force de travail, c'est donc dégager, sur chaque journée effectuée, davantage de surtravail donc davantage de plus-value.

(13) Lipietz (A.), «Accumulation et sortie de crise: quelques réflexions méthodologiques autour de la notion de régulation», in Cahiers du CEPREMAP, n° 8409, p. 2.

(14) Cette noion de mode de régulation est intéressante en ce qu'elle peut se substituer à la théorie des choix individuels (cf. individualisme) et au concept d'équilibre général qui sont actuellement les fondements de l'étude des phénomènes macro-économiques.

(15) Le rapport salarial est la manière dont s'organisent les relations entre l'organisation du travail et le mode de vie des salariés. On y trouve la division sociale et technique du travail, les méthodes utilisées pour attacher les salariés à leur entreprise et obtenir d'eux une mobilisation dans le travail, les règles qui régissent le niveau et l'évolution des salaires (directs et indirects), le mode de vie des salariés. Cf. Boyer (R.), La flexibilité du travail en Europe, Paris, La Découverte, 1986; Coriat (B.), L'atelier et le chronomètre, Paris, Bourgois, 1982.

(16) Cf. André (C.) et Delorme (R.), L'Etat et l'économie, Paris, Seuil, 1983.

(17) Corée du Sud, Taiwan, Hong-Kong, Malaisie, Singapour.

(18) Les killer's strategies consistent à vendre certains biens incorporant de l'innovation, directement sur de vastes marchés sans passer par une phase de hauts prix et ce, afin d'étouffer les concurrents.

(19) Boyer (R.), op. cit., p. 62.

(20) Boyer (R.), op. cit., p. 63.

(21) Boyer (R.), La flexibilité du travail en Europe, Paris, La Découverte, 1986, p. 15.

(22) Cf. Kolm (S.C.), Philosophie de l'économie, Paris, Seuil, 1986.

Le système économique dominant est actuellement du type transnational: des groupes privés ont des stratégies mondiales. Ce type d'organisation est renforcé depuis les années soixante par une conquête des esprits à travers les thèmes de propagande américains: culture de masse, droits de l'homme, etc…, et trouve un appui au sein des bureaucraties publiques des Etats européens où se conjuguent sécurité de l'emploi et avantages de la richesse. Ce n'est toutefois qu'une modalité possible d'organisation. Notre réflexion sur l'Empire suggère trois paradigmes alternatifs, dont l'ensemble forme système. Un paradigme politico-économique: le circuit européen, moyen de puissance de l'Empire; un paradigme socio-économique: le travailleur, mobilisateur de la technique; un paradigme éthique: le service social avec plus de réciprocité. Ces trois paradigmes favoriseraient l'émergence de structures européennes qui permettraient d'entretenir notre foyer de civilisation.

Le système économique dominant est actuellement du type transnational: des groupes privés ont des stratégies mondiales. Ce type d'organisation est renforcé depuis les années soixante par une conquête des esprits à travers les thèmes de propagande américains: culture de masse, droits de l'homme, etc…, et trouve un appui au sein des bureaucraties publiques des Etats européens où se conjuguent sécurité de l'emploi et avantages de la richesse. Ce n'est toutefois qu'une modalité possible d'organisation. Notre réflexion sur l'Empire suggère trois paradigmes alternatifs, dont l'ensemble forme système. Un paradigme politico-économique: le circuit européen, moyen de puissance de l'Empire; un paradigme socio-économique: le travailleur, mobilisateur de la technique; un paradigme éthique: le service social avec plus de réciprocité. Ces trois paradigmes favoriseraient l'émergence de structures européennes qui permettraient d'entretenir notre foyer de civilisation.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

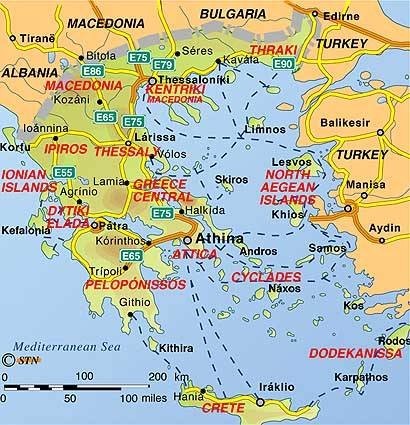

Digg Con la prospettiva di una membership europea che si va allontanando sempre di più, la Turchia inizia a pensare concretamente a un’alternativa nel mondo arabo.

Con la prospettiva di una membership europea che si va allontanando sempre di più, la Turchia inizia a pensare concretamente a un’alternativa nel mondo arabo.

Tôt ou tard – mais nous n’en sommes pas encore là – il faudra l’admettre, afin de chercher à poser le problème autrement pour parvenir à le résoudre. Car, pour la seconde fois après l’épisode de la chute libre initiée par la faillite de Lehman Brothers, les gouvernements et les autorités financières tentent de régler un problème d’insolvabilité par le déversement de liquidités, renflouant les dettes en créant de nouvelles dettes.

Tôt ou tard – mais nous n’en sommes pas encore là – il faudra l’admettre, afin de chercher à poser le problème autrement pour parvenir à le résoudre. Car, pour la seconde fois après l’épisode de la chute libre initiée par la faillite de Lehman Brothers, les gouvernements et les autorités financières tentent de régler un problème d’insolvabilité par le déversement de liquidités, renflouant les dettes en créant de nouvelles dettes. Lula: “Abandonner le dollar dans les échanges bilatéraux!”

Lula: “Abandonner le dollar dans les échanges bilatéraux!” De euro heeft de nationale markten vernietigd, daar is iedereen het over eens. Maar dat is niet erg, want we hebben de Europese Unie als goederenmarkt. En doordat de goederen- en de geldmarkt niet overeen komen, kan er dus met regionale markten gespeculeerd worden. Voor de macro-economische fanaten onder ons: het Mundell-Fleming model van de Onheilige Drievuldigheid wordt weggegooid, want enkel het IS-LM model is interessant, dat werkt alleen als je geen rekening moet houden met de duivelse balance of payments.

De euro heeft de nationale markten vernietigd, daar is iedereen het over eens. Maar dat is niet erg, want we hebben de Europese Unie als goederenmarkt. En doordat de goederen- en de geldmarkt niet overeen komen, kan er dus met regionale markten gespeculeerd worden. Voor de macro-economische fanaten onder ons: het Mundell-Fleming model van de Onheilige Drievuldigheid wordt weggegooid, want enkel het IS-LM model is interessant, dat werkt alleen als je geen rekening moet houden met de duivelse balance of payments.