Quinn Slobodian

Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism

Cambridge: Harvard University Press, 2018

One of the seminal ideological battles of recent history has been that between internationalism, in one form or another, and nationalism. Countless words have been devoted to dissecting the causes, effects, merits, and drawbacks of the various incarnations of these two basic positions. Neoliberalism has, however, succeeded in becoming the dominant internationalist ideology of the power elite and, because nationalism is its natural antithesis, great effort has been expended across all levels of society towards normalizing neoliberal assumptions about politics and economics and demonizing those of nationalism.[1] [2] This all seems obvious now, almost like second nature to those involved in the conflict, but despite this – or rather because of this – it is necessary to investigate the intellectual history of neoliberalism so as to better understand how it took hold of the imagination of the world’s elites. The recent book by Canadian historian Quinn Slobodian, Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, is an excellent, thought-provoking work on the subject and should be required reading for all White Nationalists. The book can serve as both an introduction to a serious study of neoliberalism and a valuable addition to any scholar’s library.

One of the seminal ideological battles of recent history has been that between internationalism, in one form or another, and nationalism. Countless words have been devoted to dissecting the causes, effects, merits, and drawbacks of the various incarnations of these two basic positions. Neoliberalism has, however, succeeded in becoming the dominant internationalist ideology of the power elite and, because nationalism is its natural antithesis, great effort has been expended across all levels of society towards normalizing neoliberal assumptions about politics and economics and demonizing those of nationalism.[1] [2] This all seems obvious now, almost like second nature to those involved in the conflict, but despite this – or rather because of this – it is necessary to investigate the intellectual history of neoliberalism so as to better understand how it took hold of the imagination of the world’s elites. The recent book by Canadian historian Quinn Slobodian, Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, is an excellent, thought-provoking work on the subject and should be required reading for all White Nationalists. The book can serve as both an introduction to a serious study of neoliberalism and a valuable addition to any scholar’s library.

Slobodian argues that neoliberalism arose at the end of empire “not to liberate markets but to encase them, to inoculate capitalism against the threat of democracy, and to reorder the world after empire as a space of competing states in which borders fulfill a necessary function” (p. 2). Readers might be surprised by his statement about the neoliberal conception of borders. This, after all, differs remarkably from popular understanding, but the key to resolving this seemingly odd position can be found in the “two worlds theory” articulated by Carl Schmitt in 1950. Slobodian writes:

One was the world partitioned into bounded, territorial states where governments ruled over human beings. This he called the world of imperium, using the Roman legal term. The other was the world of property, where in people owned things, money, and land scattered across the earth. This was the world of dominium (p. 10).

As the author points out, for Schmitt this was “something negative, an impingement on the full exercise of national sovereignty” (p. 10), but neoliberals found in it an accurate description of precisely that which they had been trying to preserve and enhance for many years. This is a fundamental point and it underlies much of what is to follow. The neoliberal project is not one of anarchic, borderless economic activity but rather a supranational security apparatus designed to protect capitalism as a system of laws, both formal and informal, based on the ideas of individual consumer sovereignty, mobile capital, the human rights of capitalists and corporations, and an almost religious faith in market forces which take precedence over national interest. The author refers to this as “militant globalism.” Simply put, borders are for people and people are always secondary to capital in the neoliberal order. The nation-state and its borders are tolerated by neoliberalism only to the extent that they can be made useful to global capitalism.

Slobodian begins with the dramatic shift in political and economic conceptions of the world following the First World War. As he observes, the very concept of a “world economy,” along with other related concepts like “world history,” “world literature,” and “world affairs,” entered the English language at this time (p. 28). The relevance of the nineteenth-century classical liberal model was fading as empire faded and both political and economic nationalism arose. As the world “expanded,” so too did the desire for national sovereignty, which, especially in the realm of economics, was seen by neoliberals as a terrible threat to the preservation of the separation of imperium and dominium. A world in which the global economy would be segregated and subjected to the jurisdiction of states and the collective will of their various peoples was antithetical to the neoliberal ideal of free trade and economic internationalism; i.e., the maintenance of a “world economy.”

Slobodian begins with the dramatic shift in political and economic conceptions of the world following the First World War. As he observes, the very concept of a “world economy,” along with other related concepts like “world history,” “world literature,” and “world affairs,” entered the English language at this time (p. 28). The relevance of the nineteenth-century classical liberal model was fading as empire faded and both political and economic nationalism arose. As the world “expanded,” so too did the desire for national sovereignty, which, especially in the realm of economics, was seen by neoliberals as a terrible threat to the preservation of the separation of imperium and dominium. A world in which the global economy would be segregated and subjected to the jurisdiction of states and the collective will of their various peoples was antithetical to the neoliberal ideal of free trade and economic internationalism; i.e., the maintenance of a “world economy.”

Many of the economists who were troubled by the rise of nationalism and who were sympathetic towards empire as a quasi-internationalist free trade system were at this time centered in Austria. Slobodian provides a valuable history of their activity, with a focus on Ludwig von Mises, the Jew who laid the groundwork for much of what became neoliberal orthodoxy. Mises was highly anti-democratic, approved of state violence against workers, and supported the use of military power to open overseas markets (p. 33). The author writes that, for Mises, the state “could find its legitimacy only in its defense of the sanctity of private property and the forces of competition” (p. 33). In a 1921 policy paper in which he advocated free trade for Austria, he also suggested “[lifting] prohibitions on imports and ports . . . privatizing pubic enterprises, eliminating food subsidies . . . [and] lifting entry and residence requirements for foreigners ” (p. 43). In 1930, while Mises was an adviser to the Vienna Chamber of Commerce, the organization urged the government to pass an “anti-terror law” to combat worker strikes (p. 46). But much of his efforts and those of his colleagues were directed towards the elimination of tariffs, including international propaganda missions on behalf of this idea through the International Chamber of Commerce, an organization that tried to liberalize the global economy in a fashion similar to what the League of Nations was trying to do in the realm of politics.

The Great Depression made their job harder by further weakening popular faith in the free market. Following its end, a number of important economists, including Friedrich von Hayek, moved to Geneva to escape what were for them unfavorable political conditions in various parts of Europe. It was here that the Geneva school of economists was born and neoliberalism coalesced as an ideology. One of the fundamental shifts that occurred here at this time was a shift away from the heavy reliance on statistics, data, and economic models which had been a feature of the earlier work of neoliberals, but had also grown in importance across the discipline as economists attempted to explain business cycles. Neoliberals now saw this as nascent economic planning and began “to take a step back and contemplate the core enabling conditions of the grander order itself” (p. 84). They began to believe that the world economy was “unknowable,” but that “this was not a dead end but the starting point for designing the order within which the world economy could thrive” (p. 84). They realized that theirs was an ideology that transcended the purely economic, or as the author puts it, ” . . . the defense of the world economy . . . was too important to be left to the discipline of economics” (p. 92).

Supposed libertarians like Mises and Hayek were quite comfortable with international governance, in violation of the ideals those who admire them today claim to hold. Slobodian describes how, during the 1930s, neoliberals had finally realized that the “self-regulating market was a myth,” decolonization was inevitable, and “that the era of the nation was irreversible” (p. 95). Their mission was to exert political pressure to manage this new reality in order to ensure that these developments did not allow for the rise of economic nationalism. Their answer was “loose federations within which the constituent nations would retain control over cultural policy but be bound to maintain free trade and free capital movement between nations” (p. 95).

A world federation or federations could guarantee the separation of imperium and dominium. The nation-state would remain useful as a legal entity to ensure territorial compliance with the federation’s legal structure, which, by design, would be unaccountable to the public and render the nation-states’ sovereignty “ornamental” (p. 112). It is of some interest that these ideas, supported by Mises and Hayek, were also pushed by Wilhelm Röpke (a German economist who fled Germany in opposition to Hitler’s anti-Semitism) as a way to prevent Germany from regaining its economic self-sufficiency following the Second World War (p. 113).

Slobodian next delves into the neoliberal use of rights in their quest for the security of global capitalism. He writes:

Against human rights, they posed the human rights of capital. Against the stateless person, they posed the investor. Against sovereignty and autonomy, they posed the world economy and the international division of labor. Their ‘national’ was both a person and a company (p. 125).

The author calls these “xenos rights,” from the Greek word meaning “guest-friend” (p. 123). As one might expect, for neoliberals the citizen is secondary to the cosmopolitan capitalist in the same way that the nation-state is secondary to the world economy. As such, in their conception of human rights, “the alien investor must actually have more rights than citizens” (p. 137). An example he discusses is the “Capitalist Magna Carta,” Deutsche Bank’s Hermann Josef Abs’ 1957 attempt to enshrine this concept into international law, which was supported in the United States by Emmanuel Celler, the infamous Jew behind the 1965 Hart-Celler Act.

The subject of race gets a chapter in the book as well. With the emergence of the Global South, often acting as a bloc on the world stage and often with political and economic demands quite different from those of the neoliberals, and with the simple reality of biological differences as factors in civilizational progression and any honest analysis thereof, race was bound to be a part of the discussion to some degree. But most neoliberals did not think in terms of race, and when they did, it was to minimize its importance, as in, for example, the case of Hayek, who publicly denounced apartheid in South Africa (p. 151). Worse than “racism,” however, were attempts to breach the separation of imperium and dominium with sanctions and other tools of economic control. “Moral demands,” writes the author, “even those legitimized through international organizations, had no mandate to disrupt the economic constitution of the world” (p. 180). Thus, neoliberals tended to oppose interference in South Africa and Rhodesia despite objecting to their “white supremacy.”[2] [3]

Slobodian discusses at length the race-consciousness of Wilhelm Röpke, one of the few neoliberals who defended white rule in South Africa. He was less concerned with the Soviet threat than the brown threat and envisioned a white alliance spanning the Atlantic Ocean (p. 156). Slobodian quotes him:

The more the non-European great powers emerge . . . and the civilizations of other continents begin to regard us with condescending self-confidence, the more it becomes natural and necessary for the feeling of spiritual and moral homogeneousness among Europeans to increase powerfully . . .the spiritual and political integration of Europe . . . only makes sense as part and parcel of a higher combination and organization of the resistance potential of the entire western world on both sides of the Atlantic (p. 156).

He received a great deal of support among American conservatives like William Buckley and Russell Kirk, who saw in him a sensible attitude towards race as well as an identifiable Christianity lacking in other neoliberals (pp.164-174). A case could be made that in a strange and tragic way, Röpke did far more harm to American conservatism than Hayek or Mises by helping to popularize destructive economic ideas and an (at least partially) foreign ideology in American Rightist discourse by way of simply having sane racial attitudes in insane times.

The relationship between neoliberals and the European Economic Community is the subject of one of the final chapters of the book. In it, the author describes two different strains of neoliberal thought regarding Europe: the universalists (including Röpke), who saw in European integration a large protectionist scheme and in talk of Eurafrica (the incorporation of former colonies into the EEC) an extension of empire, versus the constitutionalists (influenced by Hayek), who believed that “the EEC was an example of how to integrate a market with a legal structure able to enforce competition across borders” (p. 214). Both sides held nearly identical views of the world but, as the author notes, the universalists were purists whose ideas “lacked the mechanism of enforcement” (p. 215). The constitutionalists were willing to work with available tools and make ideological compromises to lay the foundations for a future supranational government. Slobodian argues that their disagreement was fundamentally a matter of perspective: the Euroskeptic universalists thought exclusively in terms of globalism and saw the EEC as a move away from international free trade, while the constitutionalists saw in the EEC “new means of enforcement and oversight that the neoliberal federalists in the 1930s had not dreamed of themselves” (p. 215).

Throughout the 1970s, developing nations accelerated the assertion of their interests. In the United Nations, the G-77 demanded various forms of economic intervention, which to neoliberals was a “misuse of state sovereignty to unsettle world economic order” (p. 222). The nature of the threat was in the unequal economic treatment demanded by these nations and could only be remedied by legal equality. This legal equality was justified by what the author calls “cybernetic legalism,” an approach to law based on Hayek’s study of cybernetics and systems theory. It “saw individual humans as units within a self-regulating system for which the lawmaker had the primary responsibility of transforming the system’s rules into binding legislation” (p. 224). For neoliberals, the market is a fundamentally unknowable domain of nearly infinite transactions, always in motion, always fine-tuning itself, and always guided by a sort of wisdom. The role of a government is to provide a legal framework within which this sacred progression towards equilibrium can continue without interruption. Hayek had begun to think in terms of “self-generating order” and “self-generating structure” (p. 225). As the author notes at the end of the chapter, it was in the 1970s that references to and images of the globe and globalism became prevalent in popular culture (p. 258). Hayek’s cybernetic legalism seems perfectly in tune with the “spiritual but not religious” secular mysticism of globalism, intertwined as it is with faith-based egalitarianism and Whig history.

Though nearly a century old, Mises’ ideas sound contemporary and all too familiar. The neoliberal notions of a world of interdependent and largely interchangeable individuals absorbed into a system of economy with a mysterious yet sacred logic requiring international treaties and opaque supranational organizations to ensure its security from the suspicious or disaffected masses, wars against “terror” with clear economic motives, and various policies designed to benefit capitalists but bejeweled in the language of humanitarianism are so commonplace in contemporary political discourse that most people barely give them a moment’s notice. Neoliberalism is now the baseline of political thought across the mainstream spectrum. The ideas of Mises, the Jew who “conceded somewhat cheerfully that his understanding of the world coincided in many ways with that of Karl Marx” (p. 107), and those which developed from his contingent of capitalist enforcers, have managed to grip the globe. Even Wilhelm Röpke, who had at least a partial understanding of the reality of race, was complicit in the global steamrolling of national sovereignty and the reduction in the quality of life of countless white men and women (and indeed countless non-whites), all forced into a fundamentally unnatural world order beyond their control and without their consent.

Neoliberalism, a term widely misused and an ideology widely misunderstood, has been a threat to nationalist movements worldwide for a century. It is a secretive, unaccountable, supranational world order designed to cripple national autonomy. Neoliberals, of course, know this: remember that a happy byproduct of their model was the prevention of German self-sufficiency in the post-war years. So whenever a neoliberal begins espousing the benefits of his ideology for a specific country, he is simply lying. Neoliberalism is at its core a corrosive imperialism, absorbing all it touches into its global empire with largely unseen violence and without its subjects ever being entirely sure to whom or what they are subjected: It is an imperialism of cowards and bureaucrats, the most ignoble form of an ignoble system. Neoliberalism was born at the end of empire in the traditional sense, but it did not replace it; it merely reconfigured it with new emperors, new armies, and different weapons.

Notes

[1] [4] The author rightly differentiates between “international” and “supranational,” but over time the two concepts have become roughly interchangeable in the popular imagination and so I will defer to common usage – barring a few specific exceptions.

[2] [5] The Jew Milton Friedman managed to be correct in his prediction about black rule in Rhodesia. Slobodian quotes him: “. . . [black rule] would almost surely mean both the eviction or exodus of most whites and also a drastically lower level of living and opportunity for the masses of black Rhodesians” (p. 178).

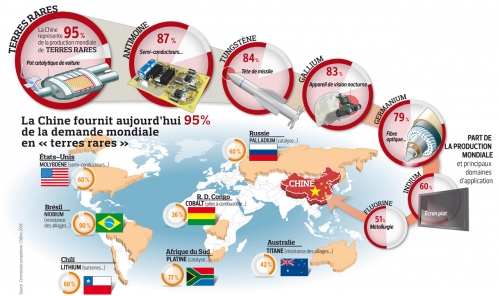

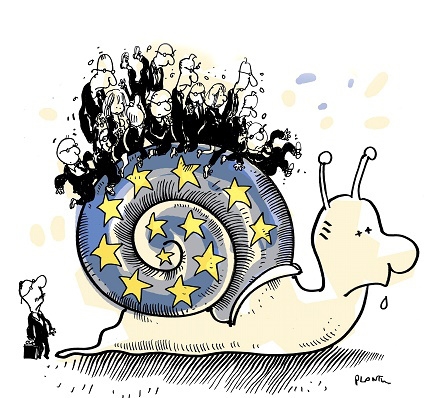

Sans prendre la mesure politique et stratégique de ce mouvement profond, ni en admettre le sens et la légitimité, l’Europe quant à elle s’est contentée de poursuivre sa politique d’élargissement sans garde-fous et de signature d’échanges commerciaux mondiaux tous azimuts, plus récemment avec le Canada et le Mercosur. Elle a poursuivi ainsi ses objectifs louables en théorie mais bien naïfs d’une vision pour un continent appelé à l’emporter commercialement du simple fait de son génie industriel, de sa démographie, et de son poids économique cumulés. L’intégration politique s’est donc poursuivie mais sans mise en place de son indispensable ferment : une structure économique et fiscale pensée et concertée. Face notamment au combat de titans entre les Etats-Unis, l’empire installé depuis 1945, et l’empire montant du Milieu, la Chine, l’Europe et la France en particulier ont continué de leur ouvrir leurs marchés sans contrainte et avec une absence totale de stratégie industrielle et économique.

Sans prendre la mesure politique et stratégique de ce mouvement profond, ni en admettre le sens et la légitimité, l’Europe quant à elle s’est contentée de poursuivre sa politique d’élargissement sans garde-fous et de signature d’échanges commerciaux mondiaux tous azimuts, plus récemment avec le Canada et le Mercosur. Elle a poursuivi ainsi ses objectifs louables en théorie mais bien naïfs d’une vision pour un continent appelé à l’emporter commercialement du simple fait de son génie industriel, de sa démographie, et de son poids économique cumulés. L’intégration politique s’est donc poursuivie mais sans mise en place de son indispensable ferment : une structure économique et fiscale pensée et concertée. Face notamment au combat de titans entre les Etats-Unis, l’empire installé depuis 1945, et l’empire montant du Milieu, la Chine, l’Europe et la France en particulier ont continué de leur ouvrir leurs marchés sans contrainte et avec une absence totale de stratégie industrielle et économique. Dans le domaine numérique, après 25 années d’existence du e- et m- commerce, force est de constater que les titans mondiaux sont là aussi américains et chinois. Encore une fois il y a une absence de représentation totale de géants du net européens. Dans le contexte de l’affrontement qui s’intensifie entre les Etats-Unis et la Chine, nous parlerons bientôt non seulement des « GAFAM » américains mais de plus en plus aussi des « BAXIT », les chinois Baïdu, Alibaba, Xiaomi, et Tencent. A l’instar de Washington, le gouvernement chinois déploie son appareil juridique et ses politiques d’investissement derrière ses champions, enrayant le développement de concurrents américains tels que Google ou Facebook. En Russie, Facebook est absent, c’est son équivalent local V Kontakte qui domine ce marché.

Dans le domaine numérique, après 25 années d’existence du e- et m- commerce, force est de constater que les titans mondiaux sont là aussi américains et chinois. Encore une fois il y a une absence de représentation totale de géants du net européens. Dans le contexte de l’affrontement qui s’intensifie entre les Etats-Unis et la Chine, nous parlerons bientôt non seulement des « GAFAM » américains mais de plus en plus aussi des « BAXIT », les chinois Baïdu, Alibaba, Xiaomi, et Tencent. A l’instar de Washington, le gouvernement chinois déploie son appareil juridique et ses politiques d’investissement derrière ses champions, enrayant le développement de concurrents américains tels que Google ou Facebook. En Russie, Facebook est absent, c’est son équivalent local V Kontakte qui domine ce marché. Ensuite, afin d’assainir ses finances et parer à la crise de 2007, Pékin a lancé un plan de relance en novembre 2008 visant à injecter sur le marché 4 000 milliards de yuans (586 milliards de dollars) afin de stimuler la demande intérieure face au ralentissement de la croissance et à la stagnation de ses exportations. Elle investit massivement dans ses différents projets des Routes de la Soie en Asie Centrale, en Europe, en Afrique, et en Amérique Latine afin d’augmenter la croissance de son économie et de lui donner un avantage géopolitique de puissance « tranquille » mais incontestablement en projection. Elle crée son « contre monde » et déjà ses contre standards. Les Chinois voient loin, très loin, au-delà des péripéties immanquables de leur stratégie à l’échelle d’un siècle entier. Cette vision leur confère un avantage certain par rapport à des politiques très court-termistes en Europe et d’une certaine manière aux Etats-Unis.

Ensuite, afin d’assainir ses finances et parer à la crise de 2007, Pékin a lancé un plan de relance en novembre 2008 visant à injecter sur le marché 4 000 milliards de yuans (586 milliards de dollars) afin de stimuler la demande intérieure face au ralentissement de la croissance et à la stagnation de ses exportations. Elle investit massivement dans ses différents projets des Routes de la Soie en Asie Centrale, en Europe, en Afrique, et en Amérique Latine afin d’augmenter la croissance de son économie et de lui donner un avantage géopolitique de puissance « tranquille » mais incontestablement en projection. Elle crée son « contre monde » et déjà ses contre standards. Les Chinois voient loin, très loin, au-delà des péripéties immanquables de leur stratégie à l’échelle d’un siècle entier. Cette vision leur confère un avantage certain par rapport à des politiques très court-termistes en Europe et d’une certaine manière aux Etats-Unis. Nous sommes donc devant deux visions apparemment en opposition mais qui peuvent en fait se rejoindre : un libre-échangisme mal-pensé et un protectionnisme pondéré et assumé. Il serait temps que l’Europe et la France fassent une correction de cap courageuse, décisive et retentissante. Pécher par prudence et engager une politique visionnaire et stratégique nationale et communautaire claire sur l’industrie, le numérique, et la monnaie, afin que nos champions puissent tout d’abord exister et qu’ensuite ils puissent sortir gagnants de la nouvelle concurrence mondiale.

Nous sommes donc devant deux visions apparemment en opposition mais qui peuvent en fait se rejoindre : un libre-échangisme mal-pensé et un protectionnisme pondéré et assumé. Il serait temps que l’Europe et la France fassent une correction de cap courageuse, décisive et retentissante. Pécher par prudence et engager une politique visionnaire et stratégique nationale et communautaire claire sur l’industrie, le numérique, et la monnaie, afin que nos champions puissent tout d’abord exister et qu’ensuite ils puissent sortir gagnants de la nouvelle concurrence mondiale.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

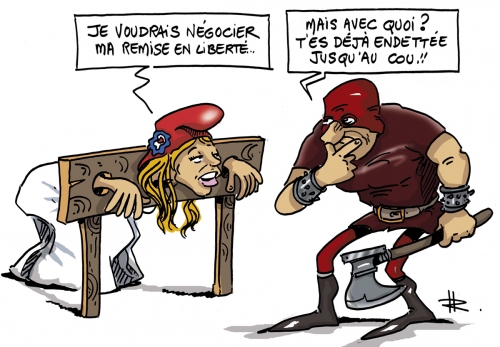

Faut-il le rappeler, comme le Conseil de l’Europe en 1949, l’Union européenne s’est construite sur le mantra de la paix par le droit (celui qui avait si bien fonctionné à l’époque de la SDN…) ! Par sa force intrinsèque et quasi-divine, la norme est censée résoudre tous les problèmes de l’Europe de l’après Seconde Guerre mondiale, de la Guerre froide, de l’après-Guerre froide et de la nouvelle Guerre froide. Ni plus, ni moins La construction européenne – du traité de Rome au traité de Lisbonne – s’est reposée sur d’énormes conventions internationales que seuls quelques initiés – dont ni vous, ni moi ne sommes – parviennent à comprendre et à interpréter. À Bruxelles, les hommes forts (les fortes femmes) de la Commission et du Conseil sont les juristes. Ils pondent en permanence de nouvelles normes et traquent l’État délinquant soit celui qui ne respecte pas les valeurs du machin (Hongrie, Pologne, Roumanie), soit celui qui viole les sacro-saintes règles budgétaires (Grèce, Italie, voire France)

Faut-il le rappeler, comme le Conseil de l’Europe en 1949, l’Union européenne s’est construite sur le mantra de la paix par le droit (celui qui avait si bien fonctionné à l’époque de la SDN…) ! Par sa force intrinsèque et quasi-divine, la norme est censée résoudre tous les problèmes de l’Europe de l’après Seconde Guerre mondiale, de la Guerre froide, de l’après-Guerre froide et de la nouvelle Guerre froide. Ni plus, ni moins La construction européenne – du traité de Rome au traité de Lisbonne – s’est reposée sur d’énormes conventions internationales que seuls quelques initiés – dont ni vous, ni moi ne sommes – parviennent à comprendre et à interpréter. À Bruxelles, les hommes forts (les fortes femmes) de la Commission et du Conseil sont les juristes. Ils pondent en permanence de nouvelles normes et traquent l’État délinquant soit celui qui ne respecte pas les valeurs du machin (Hongrie, Pologne, Roumanie), soit celui qui viole les sacro-saintes règles budgétaires (Grèce, Italie, voire France)

Après l’affaire Dreyfus, ce socialisme tercériste se laisse contaminer par l’idéologie libérale du progrès, cette « gigantesque escroquerie à l’espérance » que dénonce Bernanos dans une retentissante conférence prononcée à Bruxelles en 1927. La même année, Guénon publie La Crise du monde moderne, dont un chapitre s’intitule « Le chaos social » (11). À qui profite celui-ci ?, s’interroge Michel Marmin dès 1996. L’auteur fait écho au conférencier du GRECE dès la page 5 en précisant que « la question sociale demeure au XXIe siècle un enjeu crucial au même titre que le défi identitaire des peuples européens et la préservation des écosystèmes, de leur flore, de leur faune et de leurs paysages ». reprenons notre approche chronologique et penchons-nous sur l’entre-deux-guerres mondiales.

Après l’affaire Dreyfus, ce socialisme tercériste se laisse contaminer par l’idéologie libérale du progrès, cette « gigantesque escroquerie à l’espérance » que dénonce Bernanos dans une retentissante conférence prononcée à Bruxelles en 1927. La même année, Guénon publie La Crise du monde moderne, dont un chapitre s’intitule « Le chaos social » (11). À qui profite celui-ci ?, s’interroge Michel Marmin dès 1996. L’auteur fait écho au conférencier du GRECE dès la page 5 en précisant que « la question sociale demeure au XXIe siècle un enjeu crucial au même titre que le défi identitaire des peuples européens et la préservation des écosystèmes, de leur flore, de leur faune et de leurs paysages ». reprenons notre approche chronologique et penchons-nous sur l’entre-deux-guerres mondiales. Une des conférences insérées dans le florilège de Georges Feltin-Tracol a été prononcée durant l’été 2018 au « Pavillon noir », local ouvert « sur les quais de la Saône » par le Bastion social de Lyon, après l’« incroyable répression (p. 19) » qui s’abattit sur ces courageux militants installés, au printemps 2017, dans un bâtiment inoccupé. Des Bastions sociaux du même type ont vu le jour dans cinq autres villes françaises (Strasbourg, Chambéry, Marseille, Aix-en-Provence et Clermont-Ferrand). Ils fonctionnent selon des modalités analogues à celle de la section lyonnaise issue du GUD (Groupe Union-Défense) conduite alors par Steven Bissuel, promoteur de la réquisition immobilière susdite. Le point de départ de cette téméraire action militante est l’occupation non conforme d’un bâtiment municipal du IIe arrondissement de la Capitale des Gaules. «

Une des conférences insérées dans le florilège de Georges Feltin-Tracol a été prononcée durant l’été 2018 au « Pavillon noir », local ouvert « sur les quais de la Saône » par le Bastion social de Lyon, après l’« incroyable répression (p. 19) » qui s’abattit sur ces courageux militants installés, au printemps 2017, dans un bâtiment inoccupé. Des Bastions sociaux du même type ont vu le jour dans cinq autres villes françaises (Strasbourg, Chambéry, Marseille, Aix-en-Provence et Clermont-Ferrand). Ils fonctionnent selon des modalités analogues à celle de la section lyonnaise issue du GUD (Groupe Union-Défense) conduite alors par Steven Bissuel, promoteur de la réquisition immobilière susdite. Le point de départ de cette téméraire action militante est l’occupation non conforme d’un bâtiment municipal du IIe arrondissement de la Capitale des Gaules. «

À la fin du XXe siècle et au début du XXIe, il avait commencé à se faire connaître avec Fragments Diffusion, la « Lettre associative bimestrielle d’Alternative personnaliste ». Cet ancien élève à l’Institut régionale d’administration de Lille et cadre supérieur à la Poste affichait un véritable personnalisme comme il ne cachait pas son fédéralisme intégral ainsi que son créditisme social en référence au Britannique Clifford Hugh Douglas. Ce contributeur épisodique à L’Unité Normande s’inspirait aussi d’Alexandre Marc, d’Arnaud Dandieu et de Robert Aron. Il tenait un site Prospérité et Partage, titre général éponyme d’une série d’ouvrages parue en 2015 et 2016. Étienne Chouard a déclaré en 2012 que « le site de Janpier Dutrieux — Prospérité et partage — est un des meilleurs sites que je connaisse sur la monnaie et sur la justice sociale que l’on peut attendre d’un bon système monétaire. À connaître et à étudier soigneusement ». En 2016, les Éditions de la Délivrance ont publié un bel opuscule, L’Argent. Connaissance de la doctrine sociale de l’Église.

À la fin du XXe siècle et au début du XXIe, il avait commencé à se faire connaître avec Fragments Diffusion, la « Lettre associative bimestrielle d’Alternative personnaliste ». Cet ancien élève à l’Institut régionale d’administration de Lille et cadre supérieur à la Poste affichait un véritable personnalisme comme il ne cachait pas son fédéralisme intégral ainsi que son créditisme social en référence au Britannique Clifford Hugh Douglas. Ce contributeur épisodique à L’Unité Normande s’inspirait aussi d’Alexandre Marc, d’Arnaud Dandieu et de Robert Aron. Il tenait un site Prospérité et Partage, titre général éponyme d’une série d’ouvrages parue en 2015 et 2016. Étienne Chouard a déclaré en 2012 que « le site de Janpier Dutrieux — Prospérité et partage — est un des meilleurs sites que je connaisse sur la monnaie et sur la justice sociale que l’on peut attendre d’un bon système monétaire. À connaître et à étudier soigneusement ». En 2016, les Éditions de la Délivrance ont publié un bel opuscule, L’Argent. Connaissance de la doctrine sociale de l’Église. Considérant dans Les ouvriers de la onzième heure que « dans le cadre d’accords de libre échange, il est souhaitable que les principes de mutualité sociale puissent se développer. En effet, nous estimons que l’échange qu’il soit interne ou externe, n’a pas vocation à donner plus qu’il ne prend, mais doit permettre d’offrir aux deux parties contractantes plus qu’il ne demande. À cette fin, il doit être équilibré (p. 97) », il n’adhérait pas aux thèses décroissantes, de développement volontariste autocentré ou d’autarcie grande-continentale. Janpier Dutrieux soutenait au contraire une autre troisième voie. Cet esprit libre recherchait la concorde sociale et nationale. Son décès est une immense perte non seulement pour tous ses proches à qui la rédaction d’Europe Maxima présente ses plus sincères condoléances, mais aussi pour les théories économiques hétérodoxes. Les meilleurs sont bien souvent des éclaireurs; c’est la raison pour laquelle ils partent toujours les premiers.

Considérant dans Les ouvriers de la onzième heure que « dans le cadre d’accords de libre échange, il est souhaitable que les principes de mutualité sociale puissent se développer. En effet, nous estimons que l’échange qu’il soit interne ou externe, n’a pas vocation à donner plus qu’il ne prend, mais doit permettre d’offrir aux deux parties contractantes plus qu’il ne demande. À cette fin, il doit être équilibré (p. 97) », il n’adhérait pas aux thèses décroissantes, de développement volontariste autocentré ou d’autarcie grande-continentale. Janpier Dutrieux soutenait au contraire une autre troisième voie. Cet esprit libre recherchait la concorde sociale et nationale. Son décès est une immense perte non seulement pour tous ses proches à qui la rédaction d’Europe Maxima présente ses plus sincères condoléances, mais aussi pour les théories économiques hétérodoxes. Les meilleurs sont bien souvent des éclaireurs; c’est la raison pour laquelle ils partent toujours les premiers.

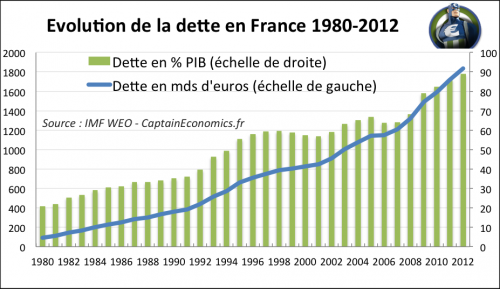

En réaction aux campagnes en faveur de l’annulation totale de la dette du tiers monde et aux critiques de l’initiative

En réaction aux campagnes en faveur de l’annulation totale de la dette du tiers monde et aux critiques de l’initiative

Georges Feltin–Tracol rappelle d’abord les origines du socialisme avec Pierre Leroux, qui critiquait à la fois les restaurationnistes de la monarchie (une illusion), et le libéralisme exploiteur (une réalité). Un socialisme non marxiste qui préfigure une troisième voie. Puis, Georges Feltin–Tracol souligne ce qu’a pu être le socialisme pour Jean Mabire : une éthique de l’austérité et de la camaraderie, « au fond des mines et en haut des djebels ». Ce fut le contraire de l’esprit bourgeois. Ce fut un idéal de justice et de fraternité afin de dépasser les nationalismes pour entrer dans un socialisme européen. Avec un objectif : « conjoindre tradition et révolution ». Critiquant ce que le communisme peut voir de bourgeois, Jean Mabire lui préférait le « communisme des conseils », libertaire (mais certes pas libéral-libertaire). Pour les mêmes raisons que le tenait éloigné du communisme productiviste et embourgeoisé, Mabire ne s’assimilait aucunement au fascisme, non seulement parce qu’il était mort en 1945, mais parce qu’il n’avait été ni socialiste, ni européen. Il se tenait par contre proche de la nébuleuse qualifiée de « gauche réactionnaire » par Marc Crapez. Une gauche antilibérale et holiste. Georges Feltin–Tracol évoque aussi le curieux « socialisme » modernisateur, technocratique, anti-bourgeois et anti-rentier de Patrie et progrès (1958-60). Dans son chapitre « Positions tercéristes », Georges Feltin–Tracol évoque les mouvements de type troisième voie de l’Amérique latine, du monde arabe, du Moyen-Orient, d’Afrique.

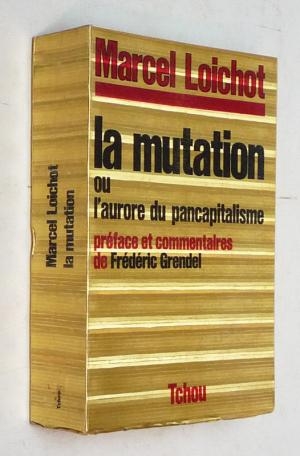

Georges Feltin–Tracol rappelle d’abord les origines du socialisme avec Pierre Leroux, qui critiquait à la fois les restaurationnistes de la monarchie (une illusion), et le libéralisme exploiteur (une réalité). Un socialisme non marxiste qui préfigure une troisième voie. Puis, Georges Feltin–Tracol souligne ce qu’a pu être le socialisme pour Jean Mabire : une éthique de l’austérité et de la camaraderie, « au fond des mines et en haut des djebels ». Ce fut le contraire de l’esprit bourgeois. Ce fut un idéal de justice et de fraternité afin de dépasser les nationalismes pour entrer dans un socialisme européen. Avec un objectif : « conjoindre tradition et révolution ». Critiquant ce que le communisme peut voir de bourgeois, Jean Mabire lui préférait le « communisme des conseils », libertaire (mais certes pas libéral-libertaire). Pour les mêmes raisons que le tenait éloigné du communisme productiviste et embourgeoisé, Mabire ne s’assimilait aucunement au fascisme, non seulement parce qu’il était mort en 1945, mais parce qu’il n’avait été ni socialiste, ni européen. Il se tenait par contre proche de la nébuleuse qualifiée de « gauche réactionnaire » par Marc Crapez. Une gauche antilibérale et holiste. Georges Feltin–Tracol évoque aussi le curieux « socialisme » modernisateur, technocratique, anti-bourgeois et anti-rentier de Patrie et progrès (1958-60). Dans son chapitre « Positions tercéristes », Georges Feltin–Tracol évoque les mouvements de type troisième voie de l’Amérique latine, du monde arabe, du Moyen-Orient, d’Afrique. Le gaullisme n’est pas si éloigné de cette conception de l’économie et du social. Pour les gaullistes de conviction, la solution à la question sociale est la participation des ouvriers à la propriété de l’entreprise. C’est le pancapitalisme (ou capitalisme populaire, au sens de « répandu dans le peuple ») de Marcel Loichot. Pour de Gaulle, la participation doit corriger l’arbitraire du capitalisme en associant les salariés à la gestion des entreprises, tandis que le Plan doit corriger les insuffisances et les erreurs du marché du point de vue de l’intérêt de la nation. Participation et planification – ou planisme comme on disait dans les années trente – caractérisent ainsi la pensée du gaulliste Louis Vallon. D’autres personnalités importantes du gaullisme de gauche sont René Capitant, Jacques Debû-Bridel, Léo Hamon, Michel Cazenave (1), Philippe Dechartre, Dominique Gallet… L’objectif du gaullisme, et pas seulement du gaullisme de gauche, mais du gaullisme de projet par opposition au simple gaullisme de gestion, est, non pas de supprimer les conflits d’intérêts mais de supprimer les conflits de classes sociales. La participation n’est pas seulement une participation aux bénéfices, elle est une participation au capital de façon à ce que les ouvriers, employés, techniciens, cadres deviennent copropriétaires de l’entreprise. Le capitalisme populaire, diffusé dans le peuple, ou pancapitalisme, succèderait alors au capitalisme oligarchique. Il pourrait aussi être un remède efficace à la financiarisation de l’économie.

Le gaullisme n’est pas si éloigné de cette conception de l’économie et du social. Pour les gaullistes de conviction, la solution à la question sociale est la participation des ouvriers à la propriété de l’entreprise. C’est le pancapitalisme (ou capitalisme populaire, au sens de « répandu dans le peuple ») de Marcel Loichot. Pour de Gaulle, la participation doit corriger l’arbitraire du capitalisme en associant les salariés à la gestion des entreprises, tandis que le Plan doit corriger les insuffisances et les erreurs du marché du point de vue de l’intérêt de la nation. Participation et planification – ou planisme comme on disait dans les années trente – caractérisent ainsi la pensée du gaulliste Louis Vallon. D’autres personnalités importantes du gaullisme de gauche sont René Capitant, Jacques Debû-Bridel, Léo Hamon, Michel Cazenave (1), Philippe Dechartre, Dominique Gallet… L’objectif du gaullisme, et pas seulement du gaullisme de gauche, mais du gaullisme de projet par opposition au simple gaullisme de gestion, est, non pas de supprimer les conflits d’intérêts mais de supprimer les conflits de classes sociales. La participation n’est pas seulement une participation aux bénéfices, elle est une participation au capital de façon à ce que les ouvriers, employés, techniciens, cadres deviennent copropriétaires de l’entreprise. Le capitalisme populaire, diffusé dans le peuple, ou pancapitalisme, succèderait alors au capitalisme oligarchique. Il pourrait aussi être un remède efficace à la financiarisation de l’économie.