Sous le titre : « Œuvrer pour un ordre international différent : une grande ambition pour la France et l’Europe » le CRI (Centre de Réflexion Interarmées) vient d’entreprendre une réflexion en trois étapes, dont le contenu est tout entier résumé dans son titre.

Cette réflexion est particulièrement intéressante pour trois raisons :

1 – Elle a été conduite par des officiers généraux des trois armées (Terre, Air et Marine) qui ont tous vécu la guerre froide et qui ont tous été formés dans l’antisoviétisme primaire des années 60 et 70. Ces officiers généraux ont aussi vécu de l’intérieur les dérives de l’Alliance Atlantique à partir des années 1990. Ils ont réfléchi rétrospectivement, parce qu’ils en avaient le temps, sur des événements qu’ils ont bien connus et sur l’évolution de la place et du rôle de la France dans l’Alliance. Ils nous livrent leurs conclusions.

2 – Le CRI (Centre de Réflexion Interarmées) est vraiment indépendant. C’est un Think-Tank qui se réunit et travaille en marge des institutions officielles et dont l’avis, si pertinent soit-il, ne reflète pas la doctrine officielle. Celle-ci est, hélas, élaborée par des politiques, des hauts-fonctionnaires et des militaires très impliqués dans l’action immédiate et qui, « le nez dans le guidon », n’ont pas forcément le recul nécessaire pour réfléchir et remettre en cause les données de base de leur formation initiale, très fortement imprégnée de russophobie.

3 – Un nouveau concept stratégique de l’OTAN est en cours d’élaboration pour une publication en 2021. Un tel concept est valide et pleinement efficient à la seule condition que les états membres de l’alliance et les hauts responsables militaires en charge de l’appliquer y adhèrent sans réserve. Si ce n’est pas le cas, la solidité de l’Alliance s’en trouve inévitablement affectée. Un soldat a besoin de savoir pourquoi, ou pour qui, on lui demande d’exposer sa vie. Les autorités politiques et militaires qui préparent le nouveau concept stratégique doivent donc impérativement connaître les conclusions de cette réflexion émanant d’un Think-Tank qui ne manque ni d’expérience, ni d’expertise, ni surtout d’indépendance.

Ma conclusion est simple : les trois volets de cette réflexion qui seront publiés l’un après l’autre doivent-être très largement diffusés sur tous les supports possibles. Cette étude n’a été signée que par ses auteurs, mais elle pourrait très facilement l’être par plus d’une centaine d’officiers généraux, de diplomates, de géopoliticiens français reconnus, d’universitaires, de hauts fonctionnaires etc. Elle doit être portée à la connaissance des décideurs, mais aussi à celle du grand public.

Dominique Delawarde

Œuvrer pour un ordre international différent : une grande ambition pour la France et l’Europe

La thèse de cette réflexion consiste à mettre en lumière le danger que représente, pour les européens et le monde, la doctrine d’emploi du nucléaire US qui se met en place – en concepts d’emploi, en structure, en moyens- et mise en application dans les exercices de l’OTAN auxquels laFrance participe, en considérant que la Russie est « l’ennemi. »

Si nous luttons contre cette doctrine et parvenons à en convaincre les autres pays européens, alors, nous pourrons parvenir, par une recherche d’autonomie stratégique de l’Europe, à développer sur le long terme, des relations de confiance avec la Russie et instaurer une paix durable en Europe de l’Atlantique à l’Oural voire plus.

Cette analyse se décompose en trois parties.

La première, intitulée «et si le coronavirus aidait la France à mettre fin à une longue suite de renoncements », profite de la crise sanitaire actuelle et de l’analyse d’un exercice majeur de l’OTAN « Defender 2020 » pour, après avoir dénoncé les renoncements successifs de la France à sa politique d’indépendance, inciter les pays européens à rechercher une plus grande autonomie stratégique par rapport à nos alliés américains.

La deuxième, intitulée « du danger de la stratégie nucléaire américaine pour l’Europe et le Monde », dénonce la nouvelle guerre froide vers laquelle les USA, à travers l’OTAN, entraînent l’Europe à devenir un champ de bataille nucléaire potentiel lors d’un affrontement avec la Russie.

La troisième, intitulée « vers une autonomie stratégique européenne » s’efforce de tracer les voies pour parvenir à cette autonomie dans les domaines politiques, militaires, économiques et culturels.

Le cercle de réflexion interarmées est une entité indépendante de réflexion sur tous les problèmes liés à la Défense. Il n’exprime pas la doctrine officielle.

Et si le coronavirus aidait la France à mettre fin à une longue suite de renoncements ?

Quand bien même on craindrait les « cyber-intrusions » russes ; même si, pris de court par le retour populaire de la Crimée dans le giron russe, les Européens gouvernés par l’Amérique furent tétanisés par l’habileté de Poutine, il n’en reste pas moins qu’organiser des manœuvres de l’OTAN, au 21ème siècle, sous le nez de Moscou, plus de 30 ans après la chute de l’URSS, comme si le Pacte de Varsovie existait encore, est une erreur politique, confinant à la provocation irresponsable.

Y participer révèle un suivisme aveugle, signifiant une préoccupante perte de notre indépendance stratégique.

Est-il possible que la France s’en dispense ?

Le surgissement d’un fléau planétaire qui confine près de 4 milliards de Terriens, éclairant d’une lumière crue les grandes fragilités de l’humanité, pourrait contribuer à nous débarrasser des vieux réflexes de guerre froide. Faisant soudain peser une menace existentielle, ce fléau transfrontalier hiérarchise les priorités stratégiques, dévoile la futilité des anciennes routines et rappelle le poids de notre appartenance à l’ensemble eurasiatique, dont la Russie est le pivot ancestral.

Certains peuvent redouter de choquer nos partenaires de l’Est européen encore accablés par les souvenirs du rideau de fer. Ils oublient cependant qu’en 1966, il y a plus d’un demi-siècle, Charles de Gaulle dont tout le monde se réclame, mais que personne n’ose plus imiter – sauf en posture -, avait purement et simplement signifié à l’allié américain à qui l’Europe et la France devaient pourtant leur survie, qu’il n’était plus le bienvenu à Fontainebleau.

C’est que le « Connétable », ayant chevillé à l’âme l’indépendance du pays, n’avait pas oublié qu’en 1944 Roosevelt avait l’intention de mettre la France sous tutelle administrative américaine.

Pourtant, nombre de militaires d’abord, au prétexte que l’OTAN était une norme opérationnelle et technologique, pourvoyeur à l’occasion d’un appui logistique essentiel, n’ont cessé de militer pour contourner l’affirmation d’indépendance gaullienne, sans cesser de s’en réclamer.

Ensuite, du côté des politiques dès avril 1991, dans l’opposition, appuyant Philippe Seguin contre Charles Pasqua et Jacques Chirac, François Fillon également opposé au traité de Maastricht, avait tenté la quadrature du cercle dans une tribune du Monde.

Il y soutenait que l’Europe de la défense était une « chimère », tout en proposant de « placer ses alliés au pied du mur en proposant une véritable européanisation de l’alliance atlantique, en concurrence avec l’actuel projet de simple replâtrage de l’OTAN sous leadership stratégique américain. ».

Son but était également de préparer le retour de la France dans le commandement d’une OTAN repensée, à l’aune, disait-il de « l’esprit de 1949 » avec une « européanisation de tous les commandements » et « coopération et interopérabilité des forces plutôt que leur intégration ».

Dès son entrée à l’Élysée en 1995, Jacques Chirac, pourtant le premier héritier de l‘exigence d’indépendance sous le grand pavois de Charles de Gaulle, entamait les négociations pour le retour de la France dans le Commandement intégré de l’Alliance.

En échange – mais sans réel moyen de pression – il réclamait, l’attribution à Paris du poste de Commandement du flanc sud de l’Alliance à Naples, tout de même port d’attache de la 6ème flotte de l’US Navy.

Un article de Libération dont la lecture est édifiante détaillait le 27 février 1997, sous la plume de Jacques Amalric, ancien correspondant du Monde à Washington et à Moscou, les dessous de ces marchandages. Chacun jugera à quel point les contorsions sémantiques contrastaient avec l’inflexible fermeté gaullienne, 30 ans plus tôt. [1]

Au passage, il est juste de rappeler que c’est la gauche française qui, apparemment à contre-emploi, s’est opposée au sabordage de l’héritage gaullien. En 1997, Lionel Jospin, devenu premier ministre, affronta directement Jacques Chirac sur cette question.

Mais celui qui a décidé de « rentrer dans le rang » de la structure militaire intégrée c’est bien Nicolas Sarkozy, venu en août 2007 aux États-Unis rencontrer Georges Bush.

Le résultat fut l’annonce faite par le Président Français devant le Congrès des États-Unis, le 7 novembre 2007, 41 ans après l’affirmation d’indépendance de Charles de Gaulle. L’affaire fut entérinée par le parlement français saisi par une motion de censure, rejetée en 2009.

Pour le prix de son retour, Paris reçut la compensation du Commandement non directement opérationnel dit « Allied Command Transformation » (A.C.T) basé à Norfolk dont la mission est une réflexion technologique, structurelle, tactique et stratégique en même temps qu’une action pédagogique vers les pays membres, visant à la fois à la prise de conscience et à l’harmonisation.

Sans en nier l’importance, on ne peut s’empêcher de penser qu’il s’agit d’une consolation :

1) Fournir le cadre conceptuel pour la conduite de futures opérations conjointes combinées

2) Définir le concept et les moyens capacitaires des opérations futures de l’Alliance ;

3) Évaluer la pertinence des concepts opérationnels émergents – notamment dans le domaine des hautes technologies – et les traduire en une doctrine d’emploi validée par la recherche scientifique à la fois fondamentale et expérimentale ;

4) Persuader les nations membres, individuellement et collectivement, d’acquérir les capacités indispensables et de fournir la formation initiale nécessaire à la mise en œuvre des nouveaux concepts validés, qu’ils soient endogènes à l’OTAN ou générés hors Alliance.

Nous en sommes là. 54 ans après la brutalité du panache stratégique gaullien, le processus est un renoncement.

Aujourd’hui, alors que le pouvoir a abandonné à Bruxelles et à la Banque Centrale Européenne une partie de sa marge de manœuvre régalienne, en échange de la construction d’une Europe dont la voix peine à se faire entendre, quand on écoute les affirmations d’indépendance de la France, on est saisi par l’impression d’une paranoïa.

La contradiction diffuse le sentiment d’un « théâtre politique » factice, probablement à la racine d’une désaffection électorale, dont l’ampleur est un défi pour notre démocratie.

Enfin, pour un pays européen déjà sévèrement frappé par d’autres menaces, dans une Union menaçant de se déliter, alors que le voisin grec est confronté à un défi migratoire lancé par le Grand Turc membre de l’Alliance, mais cependant engagé dans une stratégie de retour de puissance par le truchement d’une affirmation médiévale religieuse clairement hostile, aller gesticuler militairement aux ordres de Washington aux frontières de la Russie qui n’est depuis longtemps plus une menace militaire directe, traduit pour le moins une catalepsie intellectuelle, confinant à la perte de l’instinct de survie.

Il faut rechercher les racines de ce naufrage dans notre passé récent.

S’étant abîmée à deux reprises au 20ème siècle dans le nihilisme suicidaire, la 2ème fois dans une abjection morale impossible à justifier, l’Europe a, en dépit des vastes apports de ses « lumières », perdu les ressorts moraux de l’estime de soi, condition première d’une affirmation de puissance.

Plus encore, le sillage mental de cet héritage insupportable véhicule toujours un parasitage du jeu démocratique. Interdisant à la pensée conservatrice de s’exprimer, la mémoire du génocide raciste plombe toutes les politiques de contrôle des flux migratoires et de répression des incivilités, y compris celles menaçant clairement l’intégrité du territoire.

Cette dépression morale de la Vieille Europe a conduit à son effondrement stratégique, laissant libre cours à l’empiétement américain. De ce point de vue, il n’est pas étonnant que l’Allemagne se soit aussi longtemps affirmée comme le premier point d’appui stratégique de l’Amérique en Europe.

Ajoutons que les accusations qui, dans ce contexte, où les menaces ont radicalement évolué, soupçonnent l’Amérique de perpétuer une mentalité de guerre froide hors du temps, ne manquent pas de pertinence. Le blocage politique antirusse de toutes les élites américaines confondues s’articule à l’obsession stratégique de perpétuer la raison d’être de l’OTAN, un des principaux adjuvants de la prévalence américaine après 1949.

Notons cependant que, sévèrement critiqué par sa propre bien-pensance, Trump qui harcèle verbalement l’Europe en même temps que la plupart de ses alliés, est, au contraire de son administration et du complexe militaro-industriel, favorable à un rapprochement avec la Russie.

*

Conclusion

Dans ce contexte dont il faut bien reconnaître que la trajectoire générale est à rebours de la décision de rupture gaullienne de 1966, que faire pour nous libérer de l’emprise américaine et initier un rapprochement avec Moscou ?

Tirant le bilan des avantages / inconvénients de notre retour dans le commandement intégré avec cependant des responsabilités opérationnelles réduites, devrions-nous, balayant tous les inconvénients, tourner le dos à Washington désormais considéré par beaucoup comme un hostile ?

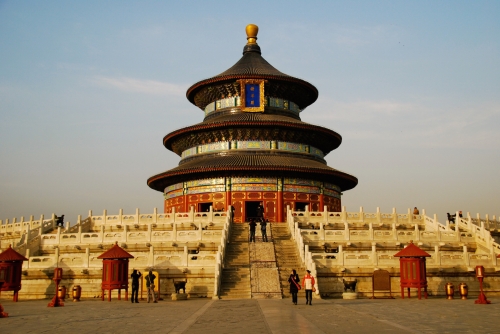

Le Dao chinois affirme que « la réalité se construit du battement des contraires ». Illustrant le mouvement cosmologique et la succession cyclique des saisons, la vision porte également sur les interactions entre les situations, les hommes et leurs organisations. Elle spécule que tout changement est le résultat d’une contrainte adverse, sans être nécessairement un affrontement hostile.

Dans le cas qui nous occupe, il est illusoire de croire que, sans une pression significative, les États-Unis modifieraient à la fois leur attitude de suzerain à l’égard des membres de l’alliance et leur hostilité anachronique avec la Russie.

L’épidémie qui frappe le monde bouleverse les routines et les repères.

Elle met à jour les dysfonctionnements et les incohérences.

Propice aux introspections, elle rappelle qu’à la chute de l’URSS, l’OTAN, saisie par un hubris de puissance a exercé de lourdes pressions sur les marches de la Russie, au-delà des frontières allemandes, mettant la sécurité de l’Europe en danger.

Du coup, la crise incite à revenir à l’essentiel du régalien : la sécurité de la France et l’indépendance de sa diplomatie dont on voit bien qu’elles ne peuvent être abandonnées à d’autres.

Le moment est venu de tenter une pression sur Washington en engageant un dialogue stratégique avec Moscou. Si la France se dispensait de participer à certains manœuvres de l’OTAN aux portes de la Russie, anticipant une menace militaire classique aujourd’hui évaporée, elle sonnerait le réveil de la raison, « coup de cymbale » adressé à Washington et Moscou signifiant la fin des léthargies. Le but ne serait pas un renversement d’alliance, mais un rééquilibrage.

Au demeurant, l’initiative marquant le retour de notre indépendance n’a que trop tardé quand on songe que dans le document officiel « Joint Nuclear opérations [2] » référencé JP-3-72 récemment analysé par la Fondation pour la Recherche Stratégique le Pentagone planifie l’emploi d’armes nucléaires tactiques sur le théâtre européen dans les phases conventionnelles du combat aéroterrestre y compris celles impliquant les forces spéciales.

Ce concept est scénarisé et mis en œuvre dans le prochain exercice OTAN Defender 2020 dans lequel l’envahisseur de certains pays européens est clairement désigné.

Si l’exercice a lieu, il devrait permettre de valider sur le papier l’emploi éventuel de nouvelles armes nucléaires tactiques sous contrôle des États-Unis que le traité INF de 1987 interdisait jusqu’en 2019. La France, en participant à cet exercice comme membre de la structure militaire intégrée de l’Otan cautionnerait cette nouvelle stratégie en contradiction complète avec la doctrine française de dissuasion qui refuse toute bataille nucléaire.

Surtout elle apporterait, involontairement, sa caution à la réactivation de la guerre froide avec la mise au ban occidental de la Fédération de Russie présentée comme l’agresseur potentiel principal des pays européens. Ce qui est, là également, en contradiction avec l’orientation actuelle de la diplomatie française qui vise un rapprochement avec la Russie.

Pour éviter que l’initiative d’un désistement français soit perçue comme une provocation par les pays baltes et les PECO, il serait nécessaire de placer la manœuvre diplomatique dans un contexte européen. Paris donnerait l’élan en coordination étroite avec l’Allemagne.

Dans cette démarche gardons-nous de deux écueils : le premier serait de tourner le dos à Washington, « Il s’agit de faire l’Europe sans rompre avec les Américains, mais indépendamment d’eux », répétait Charles de Gaulle ; le deuxième serait la tentation fédéraliste, tant il est vrai que « l’arbitraire centralisation provoquera toujours, par chocs en retour, la virulence des nationalités. (…) L’union de l’Europe ne saurait être la fusion des peuples (…) Mais elle peut et doit résulter de leur systématique rapprochement. » Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir.

Deuxième partie à suivre : Du danger de la stratégie nucléaire US-OTAN pour l’Europe Pour le Cercle de Réflexions Interarmées.

Pour le Cercle de Réflexions Interarmées.

Général (2S) François Torrès

Général (2S) Jean-Claude Rodriguez

Général (2S) Jean-Serge Schneider

Général (2S) Grégoire Diamantidis

Général (2S) Marc Allamand

Général (2S) Jean-Pierre Soyard

Contre-Amiral (2S) François Jourdier

Général (2S) Jean-Claude Allard

Général (2S) Christian Renault

Capitaine de Vaisseau (ER) Alexis Beresnikoff

Monsieur Marcel Edouard Jayr

[1] https://www.liberation.fr/planete/1997/02/27/otan-comment...

[2] JP3-72 chap. 5 Nuclear Operations, paragraphe 3 Opérations in a Nuclear environnement :« L’emploi des armes nucléaires peut radicalement altérer ou accélérer le déroulement d’une campagne. Une arme nucléaire pourrait être introduite dans le cours de la campagne du fait de la perception d’un échec d’une campagne militaire classique, d’une possible perte de contrôle ou de régime [sic], ou pour procéder à l’escalade afin de proposer un règlement pacifique en des termes plus favorables. » https://www.frstrategie.org/programmes/observatoire-de-la... https://publicintelligence.net/jcs-nuclear-operations/

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

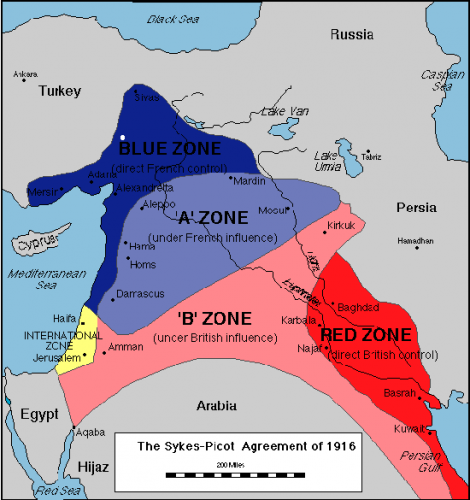

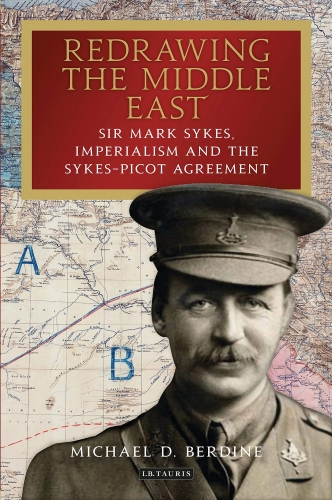

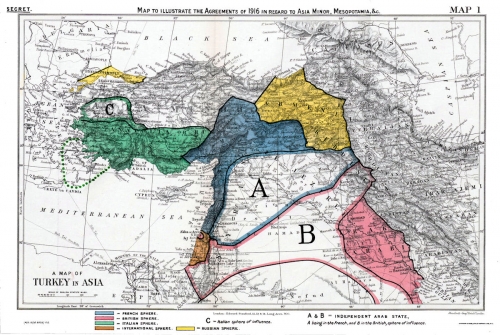

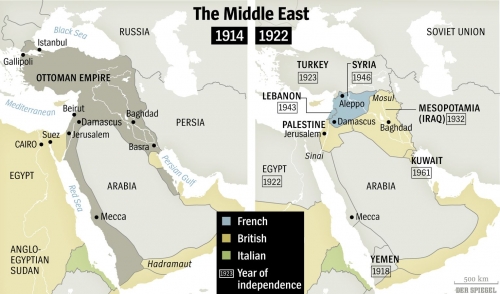

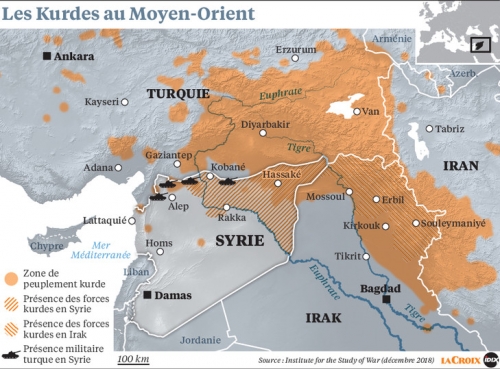

En 1905, Mark Sykes, alors jeune diplomate britannique à Constantinopleiii, a rédigé et transmis un rapport sur les sources affleurantes de pétrole entre Bitlis, Mossoul et Baghdad (Report on the Petroliferous Districts of Mesopotamia), à partir du travail d’un ingénieur allemand engagé par la Liste Civile du Sultan. L’attaché militaire anglais, lui, avait déjà été l’auteur d’un article publié en mai 1897 avec une carte des zones pétrolières en Mésopotamie, et en 1904 il avait pu récupérer une copie de la carte des zones pétrolières récemment dressée par un allemand employé du Syndicat ferroviaire anatolien. Cette prospection allemande était menée dans le cadre légal de la concession de la voie ferrée Konya Bagdad et au-delà vers Bassora, signée en 1902 entre une filiale ferroviaire de la Deutsche Bank et l’Empire Ottoman. Car cette concession allemande lui avait accordé un droit complet de prospection, exploitation et vente de produits miniers, pétrole inclus, sur une bande de 20 km de chaque côté du tracé prévu. L’ambassadeur britannique O’Connor transmit à Londres en soulignant « that many of the springs can be profitably worked before the completion of the Baghdad Railway by mean of pipelines to the sea». Dès 1905 plusieurs visées concurrentes se font jour, envers les ressources pétrolières de Mésopotamie et les voies de transfert.

En 1905, Mark Sykes, alors jeune diplomate britannique à Constantinopleiii, a rédigé et transmis un rapport sur les sources affleurantes de pétrole entre Bitlis, Mossoul et Baghdad (Report on the Petroliferous Districts of Mesopotamia), à partir du travail d’un ingénieur allemand engagé par la Liste Civile du Sultan. L’attaché militaire anglais, lui, avait déjà été l’auteur d’un article publié en mai 1897 avec une carte des zones pétrolières en Mésopotamie, et en 1904 il avait pu récupérer une copie de la carte des zones pétrolières récemment dressée par un allemand employé du Syndicat ferroviaire anatolien. Cette prospection allemande était menée dans le cadre légal de la concession de la voie ferrée Konya Bagdad et au-delà vers Bassora, signée en 1902 entre une filiale ferroviaire de la Deutsche Bank et l’Empire Ottoman. Car cette concession allemande lui avait accordé un droit complet de prospection, exploitation et vente de produits miniers, pétrole inclus, sur une bande de 20 km de chaque côté du tracé prévu. L’ambassadeur britannique O’Connor transmit à Londres en soulignant « that many of the springs can be profitably worked before the completion of the Baghdad Railway by mean of pipelines to the sea». Dès 1905 plusieurs visées concurrentes se font jour, envers les ressources pétrolières de Mésopotamie et les voies de transfert.

En 1901 Théodore Herzl s’était vu refuser par le Sultan la concession coloniale juive en Palestine qu’il réclamait en proposant le rachat de l’écrasante dette ottomane et un crédit de 81 ans. Après avoir obtenu au printemps 1902 d’énormes crédits de 3 grandes banques européennes, Crédit Lyonnais, Dresdner Bank, Lloyds, Herzl retourna à Constantinople et là écrivit en français le 25 juillet 1902 une longue lettre au Sultanxvi, incluant : « Par contre le gouvernement Impérial accorderait une charte ou concession de colonisation juive en Mésopotamie – comme Votre Majesté Impériale avait daigné m’offrir en février dernier- en ajoutant le territoire de Haïfa et ses environs en Palestine... »

En 1901 Théodore Herzl s’était vu refuser par le Sultan la concession coloniale juive en Palestine qu’il réclamait en proposant le rachat de l’écrasante dette ottomane et un crédit de 81 ans. Après avoir obtenu au printemps 1902 d’énormes crédits de 3 grandes banques européennes, Crédit Lyonnais, Dresdner Bank, Lloyds, Herzl retourna à Constantinople et là écrivit en français le 25 juillet 1902 une longue lettre au Sultanxvi, incluant : « Par contre le gouvernement Impérial accorderait une charte ou concession de colonisation juive en Mésopotamie – comme Votre Majesté Impériale avait daigné m’offrir en février dernier- en ajoutant le territoire de Haïfa et ses environs en Palestine... »

Sollte der Iran eine weitere Tanker-Flottille auf die Reise nach Südamerika schicken, könnten die Vereinigten Staaten ihre bisherige Zurückhaltung aufgeben und die Schiffe mit militärischer Gewalt an der Weiterfahrt hindern.

Sollte der Iran eine weitere Tanker-Flottille auf die Reise nach Südamerika schicken, könnten die Vereinigten Staaten ihre bisherige Zurückhaltung aufgeben und die Schiffe mit militärischer Gewalt an der Weiterfahrt hindern.

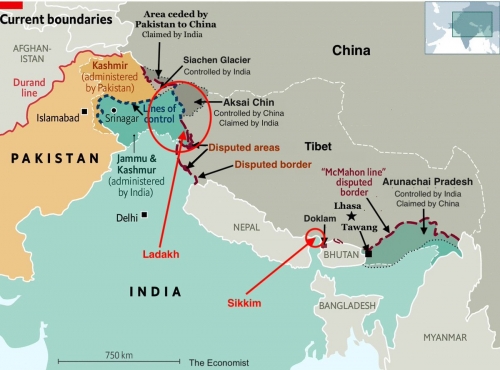

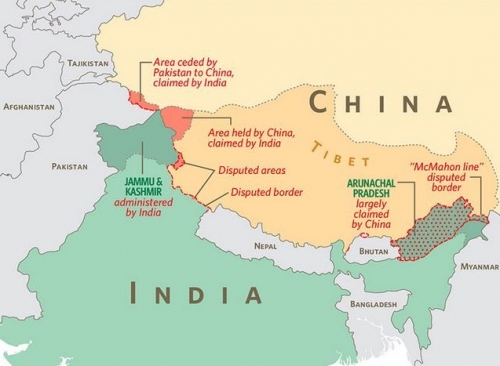

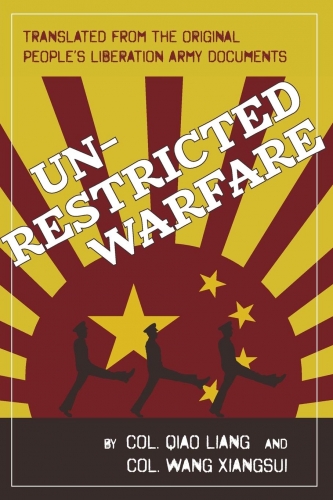

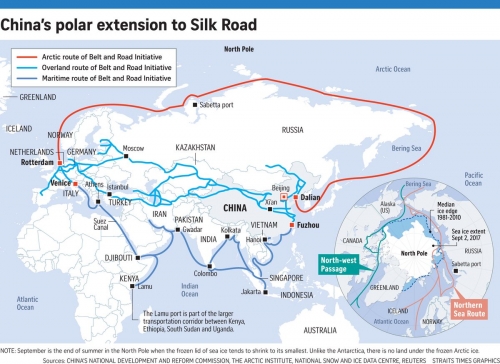

Pepe Escobar esquisse les grandes lignes des deux premières sessions du 13ème Congrès national du peuple, dont la troisième session devait se tenir le 5 mars 2020 mais a été postposée à cause de la crise du coronavirus. On peut d’ores et déjà imaginer que la Chine acceptera la légère récession dont elle sera la victime et fera connaître les mesures d’austérité qu’elle sera appelée à prendre. Pour Escobar, les conclusions de ce 13ème Congrès apporteront une réponse aux plans concoctés par les Etats-Unis et couchés sur le papier par le Lieutenant-Général H. R. McMaster (photo). Ce militaire du Pentagone décrit une Chine constituant trois menaces pour le « monde libre » avec : 1) Le programme « Made in China 2025 » visant le développement des nouvelles technologies, notamment autour de la firme Huawei et du développement de la 5G, indispensable pour créer les « smart cities » de l’avenir et où la Chine, en toute apparence, s’est dotée d’une bonne longueur d’avance ; 2) avec le programme des « routes de la soie », par lequel les Chinois se créent une clientèle d’Etats, dont le Pakistan, et réorganisent la masse continentale eurasienne ; 3) avec la fusion « militaire/civile », coagulation des idées de Clausewitz et de List, où, via la téléphonie mobile, la Chine s’avèrera capable de développer de larges réseaux d’espionnage et des capacités de cyber-attaques. Début mai 2020, Washington refuse de livrer des composantes à Huawei ; la Chine rétorque en plaçant Apple, Qualcomm et Cisco sur une « liste d’entreprises non fiables » et menace de ne plus acheter d’avions civils de fabrication américaine. Le tout, et Escobar n’en parle pas dans son article récent, dans un contexte où la Chine dispose de 95% des réserves de terres rares. Ces réserves lui ont permis, jusqu’ici, de marquer des points dans le développement des nouvelles technologies, dont la 5G et la téléphonie mobile, objets du principal ressentiment américain à l’égard de Pékin. Pour affronter l’avance chinoise en ce domaine, l’hegemon doit trouver d’autres sources d’approvisionnement en terres rares : d’où la proposition indirecte de Trump d’acheter le Groenland au royaume de Danemark, formulée l’automne dernier et reformulée en pleine crise du coronavirus. La Chine est présente dans l’Arctique, sous le couvert d’une série de sociétés d’exploitation minière dans une zone hautement stratégique : le passage dit « GIUK » (Greenland-Iceland-United Kingdom) a été d’une extrême importance pendant la seconde guerre mondiale et pendant la guerre froide. L’ensemble de l’espace arctique le redevient, et de manière accrue, vu les ressources qu’il recèle, dont les terres rares que cherchent à s’approprier les Etats-Unis, et vu le passage arctique, libéré des glaces par les brise-glaces russes à propulsion nucléaire, qui deviendra une route plus courte et plus sécurisée entre l’Europe et l’Extrême-Orient, entre le complexe portuaire Anvers/Amsterdam/Hambourg et les ports chinois, japonais et coréens. L’hegemon a donc un double intérêt dans ses projets groenlandais qu’il est en train d’articuler : s’installer et profiter des atouts géologiques du Groenland, saboter l’exploitation de la route arctique. La crise du coronavirus cache cette problématique géopolitique et géoéconomique qui concerne l’Europe au tout premier plan !

Pepe Escobar esquisse les grandes lignes des deux premières sessions du 13ème Congrès national du peuple, dont la troisième session devait se tenir le 5 mars 2020 mais a été postposée à cause de la crise du coronavirus. On peut d’ores et déjà imaginer que la Chine acceptera la légère récession dont elle sera la victime et fera connaître les mesures d’austérité qu’elle sera appelée à prendre. Pour Escobar, les conclusions de ce 13ème Congrès apporteront une réponse aux plans concoctés par les Etats-Unis et couchés sur le papier par le Lieutenant-Général H. R. McMaster (photo). Ce militaire du Pentagone décrit une Chine constituant trois menaces pour le « monde libre » avec : 1) Le programme « Made in China 2025 » visant le développement des nouvelles technologies, notamment autour de la firme Huawei et du développement de la 5G, indispensable pour créer les « smart cities » de l’avenir et où la Chine, en toute apparence, s’est dotée d’une bonne longueur d’avance ; 2) avec le programme des « routes de la soie », par lequel les Chinois se créent une clientèle d’Etats, dont le Pakistan, et réorganisent la masse continentale eurasienne ; 3) avec la fusion « militaire/civile », coagulation des idées de Clausewitz et de List, où, via la téléphonie mobile, la Chine s’avèrera capable de développer de larges réseaux d’espionnage et des capacités de cyber-attaques. Début mai 2020, Washington refuse de livrer des composantes à Huawei ; la Chine rétorque en plaçant Apple, Qualcomm et Cisco sur une « liste d’entreprises non fiables » et menace de ne plus acheter d’avions civils de fabrication américaine. Le tout, et Escobar n’en parle pas dans son article récent, dans un contexte où la Chine dispose de 95% des réserves de terres rares. Ces réserves lui ont permis, jusqu’ici, de marquer des points dans le développement des nouvelles technologies, dont la 5G et la téléphonie mobile, objets du principal ressentiment américain à l’égard de Pékin. Pour affronter l’avance chinoise en ce domaine, l’hegemon doit trouver d’autres sources d’approvisionnement en terres rares : d’où la proposition indirecte de Trump d’acheter le Groenland au royaume de Danemark, formulée l’automne dernier et reformulée en pleine crise du coronavirus. La Chine est présente dans l’Arctique, sous le couvert d’une série de sociétés d’exploitation minière dans une zone hautement stratégique : le passage dit « GIUK » (Greenland-Iceland-United Kingdom) a été d’une extrême importance pendant la seconde guerre mondiale et pendant la guerre froide. L’ensemble de l’espace arctique le redevient, et de manière accrue, vu les ressources qu’il recèle, dont les terres rares que cherchent à s’approprier les Etats-Unis, et vu le passage arctique, libéré des glaces par les brise-glaces russes à propulsion nucléaire, qui deviendra une route plus courte et plus sécurisée entre l’Europe et l’Extrême-Orient, entre le complexe portuaire Anvers/Amsterdam/Hambourg et les ports chinois, japonais et coréens. L’hegemon a donc un double intérêt dans ses projets groenlandais qu’il est en train d’articuler : s’installer et profiter des atouts géologiques du Groenland, saboter l’exploitation de la route arctique. La crise du coronavirus cache cette problématique géopolitique et géoéconomique qui concerne l’Europe au tout premier plan !

Toutefois, après avoir initialement dissimulé la gravité de l’épidémie, face aux soupçons, au lieu de jouer la carte de la transparence, le gouvernement chinois a déchaîné sa propagande contre ceux qui osaient critiquer sa version officielle et n’a pas hésité à faire la leçon à aux pays occidentaux sur leur propre gestion de l’épidémie. Cette attitude a braqué contre la Chine la majorité des Etats occidentaux et des voix se sont élevées pour réclamer une enquête de l’Organisation mondiale de la santé sur l’origine du virus, ce qu’a refusé Pékin, de même qu’il a refusé de participer aux financements lors des réunions de donateurs pour lutter mondialement contre l’épidémie.

Toutefois, après avoir initialement dissimulé la gravité de l’épidémie, face aux soupçons, au lieu de jouer la carte de la transparence, le gouvernement chinois a déchaîné sa propagande contre ceux qui osaient critiquer sa version officielle et n’a pas hésité à faire la leçon à aux pays occidentaux sur leur propre gestion de l’épidémie. Cette attitude a braqué contre la Chine la majorité des Etats occidentaux et des voix se sont élevées pour réclamer une enquête de l’Organisation mondiale de la santé sur l’origine du virus, ce qu’a refusé Pékin, de même qu’il a refusé de participer aux financements lors des réunions de donateurs pour lutter mondialement contre l’épidémie.

On sait que ces « valeurs », que l’on dit découler de la nature humaine, en fait, plus certainement, des délires philosophistes du XVIIIe siècle, sont celles qui charpentent le « pacte républicain », contrat social de la République dite « française ». Grâce au contrat social, ou pacte républicain, une société peut s’organiser et fonctionner avec des hommes venus du monde entier puisque les valeurs et principes qui président à cette organisation et à ce fonctionnement découlent de l’universelle nature humaine, et non de telle ou telle culture particulière. Ainsi une société fondée sur les droits naturels de l’Homme (le droit à la liberté, à l’égalité, à la propriété) serait acceptable par tous puisque ne contredisant les aspirations essentielles d’aucun. Les joueurs de pipo avaient simplement oublié de définir ce qu’on entendait par « liberté », « égalité » ou « propriété »…

On sait que ces « valeurs », que l’on dit découler de la nature humaine, en fait, plus certainement, des délires philosophistes du XVIIIe siècle, sont celles qui charpentent le « pacte républicain », contrat social de la République dite « française ». Grâce au contrat social, ou pacte républicain, une société peut s’organiser et fonctionner avec des hommes venus du monde entier puisque les valeurs et principes qui président à cette organisation et à ce fonctionnement découlent de l’universelle nature humaine, et non de telle ou telle culture particulière. Ainsi une société fondée sur les droits naturels de l’Homme (le droit à la liberté, à l’égalité, à la propriété) serait acceptable par tous puisque ne contredisant les aspirations essentielles d’aucun. Les joueurs de pipo avaient simplement oublié de définir ce qu’on entendait par « liberté », « égalité » ou « propriété »…