« L’influence sur les règles et normes internationales, c’est-à-dire sur les règles du jeu économique, est une composante essentielle quoique peu visible de la compétitivité des entreprises et des États. Les régulations internationales ne sont jamais innocentes, elles déterminent des marchés, fixent des modes de gouvernance, permettent à leurs auteurs de devancer la concurrence, ou de la freiner, ou d’exporter leurs contraintes. Les acteurs privés contribuent de plus en plus à leur élaboration. Exercer de l’influence (ou lobbying ou advocacy) implique la mise en œuvre de stratégies et d’actions communes, dont l’absence ou la faiblesse aujourd’hui nuit à des Français par ailleurs dotés de compétences pointues dans tous les domaines ».

C’est par ces mots que Claude Revel commençait son rapport remis à la ministre de l’économie en 2013. C’est dire l’importance capitale que revêt la question des normes dans un marché globalisé.

De prime abord, la notion de norme se rapporte aux règles, principes et critères auxquels se réfère tout jugement ou encore un repère : se fonder sur la norme admise dans une société. En peut la définir aussi comme l’Ensemble des règles de conduite qui s’imposent à un groupe social. La définition est d’ordre général. La notion est au centre d’enjeux qui dépasse la simple définition linguistique. La norme est assimilée à la règle fixant les conditions de la réalisation d’une opération, de l’exécution d’un objet ou de l’élaboration d’un produit dont on veut unifier l’emploi ou assurer l’interchangeabilité. (Les travaux de normalisation internationale sont menés par l’Organisation internationale de normalisation [International Organization for Standardization], conventionnellement appelée ISO, qui publie des normes internationales destinées à harmoniser entre elles les normes nationales. Il existe aussi un Comité européen de normalisation [CEN]).

***

Normes, la guerre invisible

Problématique

Habituellement, à la suite d’une compagne de R&D, une innovation donne naissance à un brevet. Ce brevet est déposé devant des instances nationales, régionales ou internationales. C’est un sésame, par le biais duquel, son détenteur s’octroi, par la force de la loi, une exploitation exclusive sur l’aire géographique administrée par les mêmes instances ayant enregistré ledit brevet. C’est un monopole consenti sur une période précise avant sa mise au rebut. Toute entreprise souhaitant utiliser ce brevet doit préalablement avoir l’accord du détenteur moyennant royalties.

C’est une expression de puissance par excellence. À partir du dépôt du brevet, l’innovation en question devient la norme jusqu’à l’émergence d’une nouvelle innovation.

Dans la pratique, l’espionnage industriel contredit ce schéma idéal. Il réussit à se procurer le brevet de manière détournée. L’éclatement des instances dans une économie mondialisée n’assure plus de protection des intérêts du détenteur de brevet. Comme ce travail s’effectue à l’ombre, les concurrents peuvent rattraper le temps perdu sans subir les même dépenses matérielles et humaines. Par ailleurs, les instances internationales ne peuvent protéger ces brevets car des pays comme la Chine n’ont pas ratifiés les accords permettant cette protection.

A partir de là, le détenteur d’une innovation a le choix entre la breveter avec le risque que cela peut engendrer ou encore mieux en faire la norme. Ceci revient à la gratuité d’accès à la norme mais une influence manifeste et un leadership sur le marché.

Définitions

En 1947 les instances internationales se sont accaparé le sujet. Ainsi l’organisation internationale de normalisation voyait le jour. Cette instance donne cette acception à cette notion de la norme comme suit : « L’ISO établit des documents qui définissent des exigences, des spécifications, des lignes directrices ou des caractéristiques à utiliser systématiquement pour assurer l’aptitude à l’emploi des matériaux, produits, processus et services ».

L’énumération des catégories de normes fait état d’un inventaire non exclusif. En peut énumérer les suivantes :

- Normes professionnelles et/ Ou institutionnelles technique comme celles de l’ISO.

- Normes standards non

- Accord commerciaux Bilatéraux.

- Accords commerciaux des différentes alliances internationales, régionales ou continentales.

- Directives européennes.

- La grande famille des normes de lois molles ou de

- De son côté, l’AFNOR (Association française de normalisation) classe les normes en quatre types : fondamentales, de spécifications, de méthodes et d’essais et celle d’organisation. La logique d’orientation du contenu de la norme serait la suivante :

- Les résultats : normes de

- Les moyens : normes

- Il est opportun de distinguer norme, règlement et standard :

- Norme : Règles du jeu volontaires définies par consensus entre l’ensemble des acteurs du marché

- Règlements : application obligatoire

- Standard : spécifications établies par un groupe restreint d’acteur (Consortium ou forum…etc).

Instance de gouvernance

L’innovation est source de normes. Les États ont besoin de norme pour réguler les affaires et les rapports entre acteurs économiques au quotidien. Il arrive que les États courent derrière la norme sans pour autant être trop restrictif et bloquer l’innovation et la production du génie humain.

Depuis sa création l’ISO a édité 22662 normes internationales disponibles à la vente auprès des membres ou sur le store de l’ISO. D’emblée, nous sommes en face d’un produit commercial. La réalité est plus complexe. L’ISO n’a pas le monopole sur la promulgation des normes. Il est clair que la norme est au cœur de stratégies et d’enjeux planétaires. La notion est hissée au rang de moyen d’influence et de domination, raison pour laquelle elle devient un outil et une fin en soi. Entre les mains de l’entité qui l’édite, elle lui procure une position dominante sur les autres concurrents car c’est cette entité qui dicte les règles du jeu. Par conséquent, celui qui tient la norme tient le marché avec une bonne longueur d’avance. Ceci est d’autant plus vrai que les instances émettrices de normes sont légion et d’obédiences différentes.

L’importance accordée au sujet diffère d’un pays à l’autre. Le budget de l’AFNOR en 2018 était de 82,3[1] million d’euros alors que celui du National Institute of Standards and Technology (NIST) s’élevait à 945 millions de dollars[2]. Rien qu’à travers le budget on comprend la place de la norme dans les politiques publiques et qu’on souhaite en faire en France et de l’autre côté de l’Atlantique. Il s’agit d’influence normative. Un outil efficace dans l’arène de la mondialisation envers une concurrence féroce. Une arme redoutable pour prendre de l’avance ou pour attaquer et retarder les autres. Il n’est pas anodin de signaler qu’aux Etats Unis d’Amérique. Les meilleurs chercheurs vont au NIST alors qu’en France la recherche fondamentale est mieux perçue.

En Grande-Bretagne le sujet est porté par le British Standard Institution (BSI) et par le DIN en Allemagne. Ceci est vrai pour les normes ISO. Cependant pour les normes de Soft Low la chose diffère. En Allemagne, ce sont les Länder qui sont investi de promouvoir les normes. Ils associés aux acteurs économiques pour la promulgation des normes industrielles notamment.

Les Anglais se font représenter par leurs meilleurs spécialistes dans les instances de normalisation. Ils sont leaders dans la Responsabilité Sociale des Entreprises. Les allemands, de leur côté sont très investis dans les normes industrielles. Les français sont plus investis dans l’ISO. Ce dernier n’est pas un espace de stratégie et ne s’implique point dans le champ politique. C’est l’une des raisons du retard des entreprises françaises par rapport à leurs rivales car l’objectif même de l’ISO est la standardisation alors que la conquête de nouveaux marchés nécessité la différentiation et l’innovation.

La Chine est un acteur de plein droit de la mondialisation. Elle s’est inscrite dans ce jeu en se réinvestissant dans les institutions internationales et recrute d’ancien dirigeant des instances internationales à la retraite. Idem pour l’Inde ce grand pays caractérisé par sa force tranquille à ce jour. A une nuance près, le cas de la Chine se distingue : elle est passée d’un pays connu pour la copie et la contrefaçon à un grand émetteur de norme ce qui change la donne dans les rapports internationaux.

Influence, Veille et protection

La norme est au cœur des stratégies d’influence et des dispositifs d’intelligence économique. La norme est une partie importante du patrimoine à protéger. C’est un excellent vecteur d’influence et un sujet central pour le dispositif de veille stratégique qui peut l’utiliser comme une arme économique.

Le sujet des normes est très subtil. Il a été un point déclencheur de la réorientation de l’appareil américain du renseignement. L’affaire date du début des années 90 lorsqu’une jeune star up américaine souhaitant investir le marché nippon se fait spoliée de son innovation par une mastodonte local. Ce géant a réussi à se procurer le process et l’a fait breveter au Japon. Depuis la jeune entreprise américaine ne pouvait vendre son modèle de lampe car il est consenti exclusivement à l’entreprise locale.

L’appartenance à un système d’intelligence économique vaut cher surtout si c’est le plus puissant au monde. Les 17 agences américaines ont entrepris une série d’investigations menant à une découverte : celle que les sociétés américaines se font volées leurs innovations car non protégées. Depuis, la puissance de cet appareil a été déployé pour accompagner l’expansion mondialisée des entreprises américaines.

La grande nouveauté dans l’échiquier est l’entrée en jeu d’acteurs non- gouvernementaux parmi lesquels on cite les ONG productrice d’une nouvelle forme de lois à savoir celles dites lois molles ou Soft Low.

Le protectionnisme par les normes

Les États Unis d’Amérique n’hésitent pas à recourir au protectionnisme et au patriotisme économique. Le congrès américain s’est opposé à la vente d’entreprises stratégiques ou du moins des secteurs symboliques. La vente d’IBM aux chinois et Qualcom ont été bloquées, du moins partiellement pour la branche stratégique d’IBM, car elle risquait de compromettre les intérêts et actifs stratégiques américains si ces technologies tombaient entre les mains d’acteurs hostiles aux États Unis d’Amérique. Pas loin de nous, la guerre déclarée contre Huawei, leader mondial de la 5 G, en dit long sur la guerre des normes que se font les États et les grands acteurs économiques. Huawei est l’expression de la puissance chinoise et donc de la position dominante sur les marchés de télécommunication et par extension la nanotechnologie. C’est de l’avenir de la toile qu’il est question. Si les États Unis d’Amérique sont leader sur le Net et à travers les GAFAM, la Chine déploie cette technologie comme support de transmission du Net. Ainsi, cette norme est devenue une arme contre celles utilisées par les Américains pour défendre leurs intérêts. Ces derniers arguent que Huawei espionne les communications à travers sa technologie. En réalité, ils ont bien assimilé la stratégie chinoise qui compromets leurs intérêts. Depuis, les États-Unis d’Amérique tablent sur la 6 G à venir.

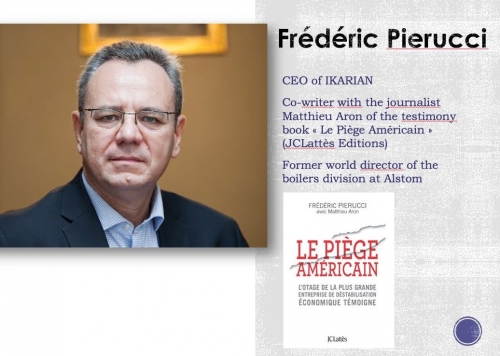

Lors de ces hostilités, un phénomène est apparu au grand jour : le patriotisme économique américain et les liens étroits entre opérateurs économique et appareil d’État. Ainsi, lorsque le département d’État a intimé à Google de suspendre sa collaboration avec Huawei, Google s’est appliqué en reléguant ses engagements commerciaux au second rang de ses priorités. Huawei a été très soutenu par l’État chinois. En France, les sociétés se positionnent comme libre d’engagement vis-à-vis de l’État. Le scandale Alstom, société naquit grâce à l’effort étatique, est révélatrice d’un malaise profond celui de l’absence de patriotisme et de la grande braderie des fleurons économiques d’où une perte de puissance dévastatrice qui relègue le pays à la seconde division économique voir de vassal dépendant.

C’est une guerre économique d’un genre nouveau mêlant intérêts étatiques et privés dans l’expression de la puissance et la domination. La même affaire met en relief la périlleuse position de dépendance. A partir de ces affaires, il devient urgent pour les États de se doter de technologies propres pour assurer sa souveraineté.

La norme concrétise parfaitement le partenariat des États avec leurs entreprises. C’est la manifestation de la notion d’appartenance à un système d’intelligence économique. L’impulsion de l’État français a donné naissance à des champions économiques dans le secteur de la GSM qui a permis un essor économique fulgurant. La notion d’exception culturelle française a permis la protection du marché culturel lors de la libéralisation du secteur sur influence de l’union européenne.

Pour comprendre ce jeu subtil nous devons nous intéresser à des cas concrets.

Émergence des ISDS

Les accords TTIP ou TAFTA ou encore le CETA ont institué les fameux ISDS (Investor- State Dispute Settlement) pour règlement des différends entre investisseurs et États en donnant plus de moyens aux multinationales. Cette novation est assimilable à une privatisation de la justice et une substitution aux instances juridiques nationales et supranationales à travers le principe de subsidiarité. C’est un déni de toute une branche du droit communautaire à savoir le droit public économique. La volonté à travers les accords TAFTA est d’instituer une nouvelle norme de règlement des litiges sans passer par la justice. L’arrêt du 6 mars 2018 de la Cour de justice de l’Union Européenne met un arrêt aux ISDS en estimant qu’ils ne sont pas compatibles avec le droit communautaire. Il a fallu plus de 10 ans et l’intervention de Cour de Justice de l’Union Européenne pour stopper cet artifice d’échapper au droit commun.

C’est là un exemple de norme qui échappant aux Etats du fait des acteurs privés éditeurs de normes non-institutionnelles.

Les Américains qui imposent leurs normes au reste du monde

Norme IFRS. Principe de convergence des normes (Néo impérialisme)

Les travaux de l’IAAFT et l’influence de l’IASB[3] ont amené à la généralisation des normes IFRS. Les entreprises de l’Europe continentales sont sorties très démunies de cette mutation. Là ce sont deux visions qui s’opposent. La première basée sur le principe européen de prudence comptable, donc vision à long terme, contre celle dite de faire value. (Cotation la plus proche possible de la valeur du marché).

À la suite de la crise de 2008, l’implémentation imposée des normes IFRS a obligé les banques européennes à revoir la valorisation de leurs actifs et à vendre ces actifs avec 600 milliards de pertes[4]. Cette perte constitue un handicap pour les banques européennes qui perdent autant de poids face aux américaines qui dominent le monde de la finance.

Normes sur l’archivage

Une compagne savamment orchestrée a été orchestrée pour l’implémentation d’une norme portants sur les archives. Celle-ci voudrait une organisation et ordonnancement selon une logique précise. En France, la loi oblige à stocker, dans certains cas, les archives pendant 30 ans. L’externalisation et la privatisation de ces services devient pratique courante. Il est très facile pour une entité avisée de se procurer ces archives avec un relai local et de simples moyens financier. Quel acteur économique local irai s’investir dans cette entreprise ? Certainement pas un local mais l’entité avisée qui a organisé toute la manœuvre pour faire main basse sur ces archives. Tous les savoirs et informations contenues dedans seraient cédés gratuitement à cette entité.

Mondialisation et démondialisation

La norme a participé à l’essor de la mondialisation car elle était synonyme de standardisations. La libre circulation des personnes (dans une certaine mesure), biens capitaux et services a favorisé la logique du village global accentué par l’avènement des technologies numériques. C’était l’époque de l’abrogation des frontières et de l’effacement des Etats au profit des multinationales.

Actuellement, on vit une ère qui amorce la démondialisation. Dérégulation et démondialisation du monde, thèmes chers à Bill Gates, sont des concepts en vogue. On assiste à une vague de normalisation et de régulation avec de nouveaux partages des marchés et derrière l’identification de nouvelles zones d’influence. C’est le retour à la souveraineté des États qui se manifeste à travers la mise en place de mesures protectionniste[5].

De l’Union Européenne

La norme est un frein pour la Construction européenne dans l’absence de système d’Intelligence économique européen. La problématique de la norme a trahi la construction européenne dans le sens où elle en constitue une limite. Les entreprises s’identifient à un seul système d’intelligence économique. Ces systèmes sont en opposition et c’est de bonne guerre. Ceci crée une distorsion à la une logique d’union vue la multiplicité des systèmes référents qui sont étatiques. A moins d’implémenter un système d’intelligence économique européen, vingt-sept systèmes cohabiteront et les efforts seront vains car ils s’opposent et s’annulent entre eux. Le sujet devient une nécessité pour apaiser les querelles intra-européennes et les réorienter vers des velléités envers l’espace extra-européen.

Conclusion

La stratégie classique des quatre segments change. Le produit star n’est plus symbole de simple progrès technologique mais plutôt synonyme d’innovation. Celle-ci se traduit en norme, devient arme et manifestation de puissance économique permettant l’anticipation sur la concurrence et l’affrontement globalisé.

La guerre des normes concerne tous les pays. Plus les États-Unis que la Chine. La Chine entame une phase d’innovation et intègre le processus de normalisation à sa démarche de puissance économique.

La norme est une arme au service d’une stratégie. La bataille des idées va avec celle des normes. Certains États disposent d’agendas et poursuivent une vision d’ensemble pour l’atteinte d’objectifs prédéfinis. C’est dire que leur feuille de route inclut la norme et l’utilisant comme manifestation de puissance.

Il est grand temps pour les autres, comme la France de s’approprier le sujet et d’en faire un atout pour promouvoir son économie. Cette entreprise serait peine perdue sauf si elle est orchestrée au niveau européen cet espace communautaire permettant l’atteinte de taille critique et la manifestation d’une puissance normative vecteur de réussite économique.

Notes:

[1] Rapport du Sénat l’impact de la normalisation.

[2] NIST_and_NTIS_FY2019_President’s_Budget_for_508_comp.pdf

[3] The International Accounting Standards Board

[4] Pascal Junghans : intervention dans émission de France culture : la guerre des normes

[5] Blog de Jacques Sapir

Au centre de ce monde, se trouvent les rapports. Ces rapports sont directement constitutifs de la nature des êtres, ils priment sur l’individu et lui confère une identité spécifique, sans laquelle il n’en aurait aucune. L’humanité se constitue uniquement dans le cadre de ces rapports naturels avec les autres hommes, du reste parfaitement indépendants de la volonté humaine en ce qu’ils découlent directement de la nature. Ce monde est également un monde d’inégalités. Les « Anciens » ne connaissent pas l’homme un et unique, toujours et partout égal à lui-même, mais partent de l’idée qu’il y a des hommes entre lesquels existent des inégalités aussi naturelles que les rapports dans lesquels elles s’inscrivent et qui les sous-tendent. Ce monde est enfin un monde finalisé, un monde dont toutes les parties sont ordonnées vers des fins, des buts, des états qui constituent la pleine réalisation de toutes leurs potentialités. Chaque être inachevé n’est pas clos sur lui-même mais tend sans cesse vers son achèvement en ce qu’il est toujours ce qu’il est par rapport à d’autres êtres différents de lui et avec lesquels il constitue un univers.

Au centre de ce monde, se trouvent les rapports. Ces rapports sont directement constitutifs de la nature des êtres, ils priment sur l’individu et lui confère une identité spécifique, sans laquelle il n’en aurait aucune. L’humanité se constitue uniquement dans le cadre de ces rapports naturels avec les autres hommes, du reste parfaitement indépendants de la volonté humaine en ce qu’ils découlent directement de la nature. Ce monde est également un monde d’inégalités. Les « Anciens » ne connaissent pas l’homme un et unique, toujours et partout égal à lui-même, mais partent de l’idée qu’il y a des hommes entre lesquels existent des inégalités aussi naturelles que les rapports dans lesquels elles s’inscrivent et qui les sous-tendent. Ce monde est enfin un monde finalisé, un monde dont toutes les parties sont ordonnées vers des fins, des buts, des états qui constituent la pleine réalisation de toutes leurs potentialités. Chaque être inachevé n’est pas clos sur lui-même mais tend sans cesse vers son achèvement en ce qu’il est toujours ce qu’il est par rapport à d’autres êtres différents de lui et avec lesquels il constitue un univers.

José Ortega y Gasset affirmait que se proclamer de droite ou de gauche, c’était accuser dans l’un et l’autre cas une hémiplégie morale. Nulle possibilité que François Sureau tombât dans une quelconque infirmité. Il se campe de longue date en défenseur de la liberté, de toutes les libertés publiques. C’est le rôle impérieux qu’il s’arroge, une fois encore, avec la rigueur du juriste et la verve de l’avocat et écrivain qu’il est, dans son opuscule

José Ortega y Gasset affirmait que se proclamer de droite ou de gauche, c’était accuser dans l’un et l’autre cas une hémiplégie morale. Nulle possibilité que François Sureau tombât dans une quelconque infirmité. Il se campe de longue date en défenseur de la liberté, de toutes les libertés publiques. C’est le rôle impérieux qu’il s’arroge, une fois encore, avec la rigueur du juriste et la verve de l’avocat et écrivain qu’il est, dans son opuscule

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

C’est notamment le système théorique qui existe en France. C’est le système de hiérarchie des normes, qui découle du théoricien autrichien Hans Kelsen au siècle dernier et qui a fondé le contrôle de constitutionnalité des lois en Europe continentale.

C’est notamment le système théorique qui existe en France. C’est le système de hiérarchie des normes, qui découle du théoricien autrichien Hans Kelsen au siècle dernier et qui a fondé le contrôle de constitutionnalité des lois en Europe continentale.

Ainsi, depuis les années 90, les « milieux autorisés » (universitaires, juridiques et politiques, tous metteurs en scènes des volontés économiques hégémoniques) sont partis en guerre contre le droit civil français afin de l’accommoder à la sauce anglo-américaine globaliste ; il s’agit, ni plus ni moins que de transformer les principes du droit civil en principes commercialistes. Il serait fastidieux d’énumérer toutes les « modifications-modernisations-simplifications » qui ont eu lieu depuis lors et qui concernent toutes les branches du droit (droit de la famille et des personnes, tant patrimonial que biologique, droit contractuel, droit des biens, droit des sociétés…), toutes ont pour point commun d’être motivées par la domination et l’accaparement des principaux propriétaires de capitaux. Plus précisément il s’agit, pour les dominants monétaro-économiques, de valider juridiquement – par le « droit » donc – leur accaparement définitif sur tous les biens tangibles alors que les valeurs financières immatérielles sont condamnées – par ceux-là mêmes qui les ont créées – à une très prochaine disparition.

Ainsi, depuis les années 90, les « milieux autorisés » (universitaires, juridiques et politiques, tous metteurs en scènes des volontés économiques hégémoniques) sont partis en guerre contre le droit civil français afin de l’accommoder à la sauce anglo-américaine globaliste ; il s’agit, ni plus ni moins que de transformer les principes du droit civil en principes commercialistes. Il serait fastidieux d’énumérer toutes les « modifications-modernisations-simplifications » qui ont eu lieu depuis lors et qui concernent toutes les branches du droit (droit de la famille et des personnes, tant patrimonial que biologique, droit contractuel, droit des biens, droit des sociétés…), toutes ont pour point commun d’être motivées par la domination et l’accaparement des principaux propriétaires de capitaux. Plus précisément il s’agit, pour les dominants monétaro-économiques, de valider juridiquement – par le « droit » donc – leur accaparement définitif sur tous les biens tangibles alors que les valeurs financières immatérielles sont condamnées – par ceux-là mêmes qui les ont créées – à une très prochaine disparition. la France a d’elle-même consciencieusement renoncé à ses fondamentaux historique, c’est-à-dire qu’elle a volontairement renoncé à exister. Il ne faut donc pas s’étonner aujourd’hui de la volonté, ferme et définitive, des différents « gouverne-e-ment » français de faire disparaître l’entité politique française, en tant qu’État-nation, en la scindant et en la fusionnant dans le magma – dont la vocation est ab initio fédéraliste et globaliste – appelé « Union Européenne ». Cette Union Européenne n’est rien d’autre qu’une imposture institutionnelle chargée de valider politiquement la domination irrémédiable des puissances d’argent sur les populations. Elle est le premier pas institutionnel vers le Gouvernement Mondial. D’autres pas institutionnels existent, comme celui vers la création d’une monnaie mondiale dématérialisée contrôlée par les banquiers et leurs affidés…

la France a d’elle-même consciencieusement renoncé à ses fondamentaux historique, c’est-à-dire qu’elle a volontairement renoncé à exister. Il ne faut donc pas s’étonner aujourd’hui de la volonté, ferme et définitive, des différents « gouverne-e-ment » français de faire disparaître l’entité politique française, en tant qu’État-nation, en la scindant et en la fusionnant dans le magma – dont la vocation est ab initio fédéraliste et globaliste – appelé « Union Européenne ». Cette Union Européenne n’est rien d’autre qu’une imposture institutionnelle chargée de valider politiquement la domination irrémédiable des puissances d’argent sur les populations. Elle est le premier pas institutionnel vers le Gouvernement Mondial. D’autres pas institutionnels existent, comme celui vers la création d’une monnaie mondiale dématérialisée contrôlée par les banquiers et leurs affidés…

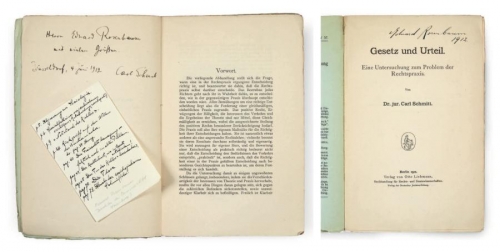

De l’œuvre proprement juridique du jeune Carl Schmitt, disons de celle d’avant 1933, nous possédons en français Théorie de la constitution (1928, PUF 1993), La valeur de l’État et la signification de l’individu (1914, Droz 2003), mais il nous manquait jusqu’aujourd’hui un petit ouvrage de 1912 intitulé Loi et jugement, qu’Olivier Beaud, dans sa préface à l’édition française de Théorie de la constitution, qualifie de « véritable recherche de théorie du droit abordant les questions les plus fondamentales ».

De l’œuvre proprement juridique du jeune Carl Schmitt, disons de celle d’avant 1933, nous possédons en français Théorie de la constitution (1928, PUF 1993), La valeur de l’État et la signification de l’individu (1914, Droz 2003), mais il nous manquait jusqu’aujourd’hui un petit ouvrage de 1912 intitulé Loi et jugement, qu’Olivier Beaud, dans sa préface à l’édition française de Théorie de la constitution, qualifie de « véritable recherche de théorie du droit abordant les questions les plus fondamentales ».