Il perçoit dans l’Eglise un ensemble de rites et de techniques dont on ferait bien de s’inspirer. C’est ce que font les gens du showbiz comme Coppola (les Baptêmes), les grandes messes ou bien sûr Madonna. Comme le rappelle Whoopi Goldberg dans Sister Act, les gens préfèrent aller à Las Vegas et payer que se rendre à la messe pour écouter gratis du chant sacré. The show is better ! Se voulant réaliste, Trotski ajoute :

Il perçoit dans l’Eglise un ensemble de rites et de techniques dont on ferait bien de s’inspirer. C’est ce que font les gens du showbiz comme Coppola (les Baptêmes), les grandes messes ou bien sûr Madonna. Comme le rappelle Whoopi Goldberg dans Sister Act, les gens préfèrent aller à Las Vegas et payer que se rendre à la messe pour écouter gratis du chant sacré. The show is better ! Se voulant réaliste, Trotski ajoute :lundi, 04 mai 2015

Sept films à voir ou à revoir sur la Guerre comme expérience intérieure

Sept films à voir ou à revoir sur la Guerre comme expérience intérieure

Ex: http://cerclenonconforme.hautetfort.com

A propos de la guerre, Ernst Jünger écrivait : "Oui, le soldat, dans son rapport à la mort, dans le sacrifice de sa propre personne pour une idée, ignore à peu près tout des philosophes et de leurs valeurs. Mais en lui, en ses actes, la vie trouve une expression plus poignante et plus profonde qu'il n'est possible en aucun livre. Et toujours, de tout le non-sens d'un processus extérieur parfaitement insensé, ressort une vérité rayonnante : la mort pour une conviction est l'achèvement suprême. Elle est proclamation, acte, accomplissement, foi, amour, espérance et but ; elle est, en ce monde imparfait, quelque chose de parfait, la perfection sans ambages. " Il y a un siècle, la Première Guerre mondiale inaugurait le combat moderne en même temps qu'elle propulsait sur des centaines de théâtres d'opération des millions de jeunes âmes volontaires ou contraintes de vivre leur guerre "comme expérience intérieure". Des hommes, tel Ernst Jünger, héraut de l'aristocratie guerrière allemande, René Quinton ou Joseph Darnand, frères d'armes français, naquirent pour la seconde fois sous la tempête des Orages d'acier. Mais combien d'hommes marqués à jamais par l'indicible effroi de l'expérience du combat ? Eux qui clamèrent plus volontiers, non la Guerre notre mère mais la Guerre notre mort. Le thème de la guerre figure parmi les plus explorés du cinéma. Excellente occasion de découvrir ou redécouvrir, sous de nombreux aspects, de brillantes réalisations abordant plus généralement la perception psychologique des conflits.

LES CHEMINS DANS LA NUIT

Titre original : Wege in der Nacht

Film allemand de Krzysztof Zanussi (1979)

1943, des soldats du Reich prennent possession d'une grande ferme polonaise. La chasse aux alentours est l'occupation favorite des officiers de la Wehrmacht, parmi lesquels deux universitaires, Friedrich et son cousin Hans-Albert. Friedrich se distingue de son cousin par sa passion pour l'art et la littérature. Il tombe bientôt amoureux d'Elzbieta, fille du baron propriétaire, qui est animée des mêmes goûts artistiques. Un amour nullement réciproque. Elzbieta juge Friedrich trop peu critique à l'égard de la barbarie de la guerre. Et patriote polonaise ardente, Elzbieta est bien décidée à utiliser l'amour de Friedrich pour aider l'action militaire des partisans polonais...

Pas tout à fait un film de guerre, la réalisation de Zanussi explore de manière admirable la collaboration par l'inaction. Si Friedrich n'est pas un national-socialiste convaincu, son inaction pour combattre le régime et son acceptation de la barbarie le transforment en complice actif. Et c'est toute la faiblesse morale du héros, présenté comme un personnage affable et sympathique mais obéissant aveugle à un régime qu'il ne cautionne pas, que souhaite mettre en exergue le réalisateur. Tourné en 1979, Zanussi, de nationalité polonaise, ne manque pas d'établir un parallèle fort avec l'intelligentsia polonaise, de même, complice du régime communiste par sa lâcheté. Le film, en outre servi par de brillants interprètes, est un petit bijou.

EMPIRE DU SOLEIL

Titre original : Empire of the Sun

Film américain de Steven Spielberg (1987)

Shanghai en 1941, la zone anglaise de la ville connaît un destin singulier quand le reste de la Chine est occupée par l'armée japonaise. James Graham est le jeune fils d'un riche industriel britannique et mène une adolescence insouciante. Mais James est bientôt rattrapé par la guerre. L'aviation japonaise vient d'attaquer Pearl Harbour scellant la déclaration de guerre nippone aux forces alliées. L'armée impériale envahit la Concession internationale de Shanghai. Séparé de sa famille, le jeune garçon erre et découvre la peur et la mort avant de se retrouver prisonnier dans un camp dans lequel il doit apprendre à survivre. Ses rêves de révolte et de guerre perdent leur sens. Aidé par le prisonnier Basile, James n'a d'autre possibilité pour évader son esprit que de transformer sa détention en aventure extraordinaire...

Si le talent de Spielberg est largement surestimé, le présent film constitue l'une de ses meilleures réalisations avec Rencontres du troisième type. Bien que non soldat, James est contraint de mener et vivre sa guerre sans fusil comme un parcours initiatique qui le révèlera et le conduira à l'âge adulte. L'image émouvante d'un antihéros qui se représente la guerre et la barbarie comme son nouveau terrain de jeu. Le film est une adaptation du récit semi-autobiographique de l'écrivain de science fiction James Graham Ballard. Une œuvre lyrique et envoutante.

LE FAUBOURG OKRAINA

Titre original : Okraina

Film russe de Boris Barnet (1933)

1er août 1914, l'Allemagne mobilise et déclare la guerre à la Russie tsariste. Un vent patriotique souffle dans tout le pays, aussi sur le faubourg d'une petite ville menacée par l'avancée des troupes du Kaiser. Gresin, le fabricant attitré de bottes pour l'armée est le plus fervent patriote et enjoint tous les hommes en âge de combattre du quartier à monter au front. L'ouvrier Nikolaj Kadin est mobilisé et rejoint par son frère Son'ka qui se porte volontaire. Ces modestes ouvriers et paysans vont bientôt découvrir les horreurs des tranchées et la gestion irresponsable d'officiers généreux en chair à canon. A l'arrière du front, l'effervescence patriotique cède la place à la contestation d'un conflit engraissant les marchands de canons. Les thèses bolchéviques trouvent un terreau favorable à leur éclosion...

Certes, il s'agit d'un film de propagande stalinienne qui ne fait guère l'économie d'un certain nombre de poncifs. C'est le lot des films de propagande après tout... Barnet livre néanmoins ici une vision douce-amère de la guerre, éloignée de la grandiloquence d'autres productions bolcheviques. L'autre particularité du film réside également en une présentation de la perception du conflit par l'ensemble des classes sociales, limitant un point de vue uniquement prolétaire. Bref, une réalisation assez iconoclaste au sein du monolithisme du cinéma soviétique. A voir !

FLANDRES

Film français de Bruno Dumont (2005)

De nos jours en Flandre, Demester doit quitter son exploitation agricole, accompagné d'autres jeunes Flamands, pour être propulsé sur un théâtre d'opération lointain. Demester menait jusqu'alors une vie pauvre et simple. Il aime secrètement Barbe, son amie d'enfance avec laquelle il partage de longues ballades. Il aime Barbe malgré ses mœurs libres et ses amants, parmi lesquels Blondel qui la séduit. Attendant le retour de Demester, Blondel et leurs compagnons, Barbe s'ennuie au village. Quant à Demester, de nature aussi taciturne et morose que l'était son ciel de Flandre, il fait face à la guerre avec une parfaite tenue au feu et se mue en véritable guerrier. Une guerre dont il ne sortira pas indemne psychologiquement...

Afrique du Nord ? Moyen Orient ? Rocailleux et écrasé par un lourd et brûlant soleil, le théâtre d'opération défini par Dumont est imaginaire et filmé avec un ton glacé. Le film n'épargne rien au spectateur plongé au cœur d'un voyage au bout de l'enfer. Une descente aux enfers qui se poursuit après le retour du champ de bataille et maintient le spectateur dans une position inconfortable sublimée par d'interminables moments de silence. Bruno Dumont ne cesse d'étonner et de confirmer l'étendue de son incroyable talent. A voir absolument !

LA HONTE

Titre original : Skammen

Film suédois d'Ingmar Bergman (1968)

Jan et Eva Rosenberg vivent reclus sur une île et vouent une passion inconditionnelle pour la musique dans un monde en proie à une guerre lointaine. Une panne de radio suivie d'autres incidents mineurs précipitent progressivement l'île dans le conflit. Les comportements de chacun se modifient radicalement. Jan se montre ainsi de plus en plus agressif envers Eva. Arrêtés tour à tour par les conquérants et les libérateurs, les amoureux sont relâchés sur ordre de leur ami, le colonel Jacobi. Eva s'offre au colonel bientôt fusillé sous leurs yeux. Les musiciens prennent la fuite en compagnie d'autres fugitifs en barque sur une mer jonchée de cadavres. Ils savent que, désormais, plus rien ne sera comme avant...

L'histoire de deux civils ordinaires plongés dans un conflit imaginaire aussi banal qu'insoutenable. Avec brio, le réalisateur démontre l'intrusion de la violence et les irréversibles bouleversements qu'elle engendre. Les deux individus sont littéralement pris au piège et otages d'un monde qui ne les concerne pas. Une anomalie dans la filmographie de Bergman qui parvient à montrer la guerre avec un indéniable talent conjugué à une parfaite psychologisation des protagonistes. Un chef d'œuvre !

LA LIGNE ROUGE

Titre original : The Thin Red Line

Film américain de Terence Malick (1998)

1942, la bataille de Guadalcanal fait rage dans le Pacifique. Le cadre paradisiaque est trompeur. Au milieu de tribus amérindiennes otages d'un conflit étranger, soldats américains et nippons se livrent une lutte sans merci, dont aucun combattant ne sortira indemne. Au sein de la Charlie Company, le fantassin Witt, accusé d'avoir déserté, bénéficie de la clémence du sergent Welsh. Le chemin menant à l'objectif, la colline 210 défendue par un solide bunker, semble interminable et la préparation d'artillerie semble bien mince. De nombreux soldats gisent déjà au sol. Les survivants sont assoiffés. Il n'y a plus d'intendance... Le capitaine Staros refuse de poursuivre l'assaut commandé par sa hiérarchie, estimant qu'il s'agit d'une mission-suicide. Après de longues heures d'attente, une patrouille de sept hommes est chargée d'effectuer la reconnaissance des abords de la colline 210. Le G.I. Witt en fait partie...

Witt et ses compagnons d'armes étaient de simples civils peu auparavant. Qu'a-t-il bien pu s'opérer pour qu'ils se muent en bêtes de guerre ? Malick livre ici une formidable réalisation sur le vécu d'une troupe et mêle très habilement l'alternance de scènes d'effroyables combats avec de longs plans sur la faune et la flore insulaires et le quotidien d'indifférentes tribus autochtones plongées, malgré elles, dans l'une des plus sordides boucheries. Autre habileté : l'utilisation de la voix off pour accentuer le caractère tragique de la guerre. A voir absolument!

SIGNES DE VIE

Titre original : Lebenszeichen

Film allemand de Werner Herzog (1967)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un jeune soldat du Reich, Stroszek, est blessé et envoyé en convalescence dans un dépôt de munitions dont il assure la garde sur l'île de Crète. Loin du tumulte de la bataille et réduit à l'inaction, le soldat occupe le temps en s'astreignant à d'inutiles tâches qu'il juge nécessaires à son équilibre psychique. Le conscrit pourrait mener une vie paisible dans cette forteresse que nul ne menace, en compagnie d'une jeune femme grecque dont il fait son épouse et deux autres camarades. Mais face à l'interminable attente, Stroszek sombre progressivement dans la folie et devient dangereux pour son entourage...

Premier long-métrage du génial Werner Herzog. Et c'est une réussite ! Stroszek, symbole du combattant déchu de sa guerre, orphelin de sa mort, que ses gestes dérisoires pour se maintenir parmi les guerriers attirent vers la déraison. Quel contraste entre la violence d'une guerre et le pacifique calme solaire de cette île du Dodécanèse où le temps semble s'être arrêté ! Herzog filme magnifiquement la lente dégradation des rapports entre ces êtes que la guerre a oubliée. Une œuvre oppressante !

Virgile / C.N.C.

Note du C.N.C.: Toute reproduction éventuelle de ce contenu doit mentionner la source

00:05 Publié dans Cinéma, Film, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, guerre comme expérience intérieure, ernst jünger, militaria, cinéma, films, 7ème art |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 02 mai 2015

Sept films à voir ou à revoir sur la Société irlandaise

Sept films à voir ou à revoir sur la Société irlandaise

Ex: http://cerclenonconforme.hautetfort.com

Un pub bondé... Au comptoir, des hommes et des femmes de toute condition sociale communient autour d'un curieux breuvage aussi noir qu'épais. Les pintes de stout se remplissent aussi lentement que les gosiers la lampent. La Guinness se mérite. Toutes les discussions s'entremêlent. On y parle de tout sauf du temps qu'il fait car il y pleut toujours ! Le Celtic Glasgow a perdu le derby contre l'ennemi juré des Rangers. Et le XV de la Poblacht na hÉireann a cédé à Lansdowne Road contre Galles. Sale week-end ! Temps de merde ! Le tapotement d'un bodhràn bientôt accompagné d'une guitare recueille l'attention d'un petit groupe de quinquagénaires qui tente de reprendre tant bien que mal The Fields of Athenry. Les femmes assises à leur côté soufflent, d'autant plus que l'un des compères n'a pas manqué de remarquer la démarche mal assurée d'une petite jeune femme rousse, certes un peu empotée, mais dont la jupe qu'elle arbore fièrement s'appellerait une ceinture dans n'importe quel autre pays... Assurément !, se disent les femmes, ils ont déjà trop bu... Cette scène vous remémore quelque souvenir ? Alors vous êtes déjà allé en Irlande ! La société irlandaise est aussi contrastée que ce fichu temps qui passe par toutes les couleurs en moins de temps qu'il n'en faut pour enfiler son anorak. La résumer en sept films relève d'une gageure impossible. Alors, autant éviter les clichés mentionnés ci-dessus et découvrir un tout petit peu cette drôle de petite île. Juste comme ça. L'Eire de rien...

GENS DE DUBLIN

Titre original : The Dead

Film américain de John Huston (1987)

Dublin, 6 janvier 1904. Comme chaque année, les sœurs Kate et Julia Morkan réunissent leurs plus proches amis pour fêter l'Epiphanie. La soirée joyeuse et bien arrosée est rythmée au gré des poèmes, chants et danses gaëliques. Les langues se délient pour évoquer les chers disparus, familiers ou inconnus. La soirée tire progressivement à sa fin. Molly Ivors, nationaliste ardente, quitte la réception la première pour se rendre à un meeting. Une dernière complainte émeut Greta, l'une des convives. De retour à l'hôtel, Greta révèle à son époux, Gabriel, l'histoire d'un jeune homme éperdument épris d'elle dont l'amour a conduit le prétendant à la mort. Le jeune homme aimait fredonner cette même complainte. Gabriel est anéanti par la nouvelle...

Remarquable adaptation de la dernière nouvelle du roman Dubliners de James Joyce et dernier film tourné par Huston peu de temps avant sa mort. La mort justement, et le temps qui s'écoule irrémédiablement, sont les thèmes principaux affleurant tout au long de ce huis-clos bouleversant et remarquablement interprété par des acteurs, tous issus de la diaspora irlandaise. Une adaptation remarquable. A voir absolument !

LE LIBRAIRE DE BELFAST

Titre original : The Bookseller of Belfast

Film documentaire irlandais d'Alessandra Celesia (2011)

Fumeur invétéré et toujours accompagné de ses grosses lunettes cerclées magnifiant son air débonnaire, John Clancy, surnommé John "Belfast" ou John "Books", exportait auparavant les œuvres de William Butler Yeats jusqu'en Californie. Mais la petite bouquinerie de John, une petite maison de briques rouges, à l'intérieur de laquelle se pressent quatre mille livres invendus, doit fermer pour cause d'explosion, non celle d'une énième bombe loyaliste ou catholique, mais à cause de l'explosion des loyers. Comment maintenir son petit sanctuaire, lui qui a toujours plus offert de livres qu'il n'en a vendus, dans un Belfast en pleine mutation, submergé par la crise et tentant de panser les plaies de six décennies d'affrontements communautaires ? Pour ce brave John, il s'agit désormais de retrouver un chemin...

Mélancolique et émouvant portrait d'un petit bouquiniste que la spéculation arrache à son paradis. Celesia dresse magnifiquement son portrait empreint de la mémoire identitaire de la capitale nord-irlandaise. Autour de John, trois jeunes ordinaires et peu paumés, issus de la nouvelle génération d'une ville qui se réveille avec la gueule de bois : Robert, un punk dyslexique passionné d'opéra et par l'Empire romain, son frère Connor, un rappeur couvert de multiples cicatrices et Jolene, jeune chanteuse écumant les télé-crochets. Au milieu des alertes à la bombe, un remarquable tableau d'une ville qui se projette vers l'avenir. Qui n'est jamais allé en Ulster ne connaît pas l'Irlande...

THE MAGDALENE SISTERS

Film irlandais de Peter Mullan (2002)

Comté de Dublin en 1964. Elles sont trois adolescentes et ne se connaissent pas. Margaret est violée par son cousin lors d'un mariage. La jolie Bernadette, orpheline, est estimée trop provocante avec les garçons. Rose est une fille-mère qui a dû abandonner son enfant à une famille catholique. Les trois adolescentes sont placées dans le couvent des sœurs de Marie-Madeleine pour avoir déshonoré leurs parents. Les jeunes filles vont bientôt se confronter aux dures lois qui régissent la vie du couvent et devoir expier leur comportement immoral par le travail et la prière. Sous les ordres de la sœur Bridget, elles vont laver le linge de l'Eglise et de la haute société irlandaises, subissant les pires humiliations et mauvais traitements...

Terrifiant portrait de l'un des traits majeurs de la société irlandaise, son rigorisme moral. Ce film romancé est inspiré d'un documentaire télévisé qui dénonça les horreurs des couvents Magdalene qui ne fermèrent leurs portes qu'en... 1996 ! Symboles du Pêché originel d'Eve croquant la pomme, des générations de jeunes filles irlandaises ont été maintenues sous le régime de terreur d'une autorité parentale toute-puissante lorsque celle-ci estimait son honneur bafoué. Aussi, la victime d'un viol en devenait-elle coupable et la beauté était-elle assimilée à un trait diabolique. Mullan livre ici réalisation oppressante et glaçante que d'aucuns jugeront parfois outrancière.

PAVEE LACKEEN, LA FILLE DU VOYAGE

Titre original : Pavee Lackeen, the traveller girl

Film irlandais de Perry Ogden (2005)

Winnie est une adolescente issue de la communauté gitane irlandaise et partage sa vie, entourée de ses neuf frères et sœurs, dans une caravane de la zone industrielle de Dublin. Exclue une semaine de l'école après une bagarre, Pavee erre en ville et se rêve en jeune mariée devant une vitrine de robes, avant de s'approprier les pièces d'une fontaine pour jouer aux jeux vidéos et cambriole enfin un container de la Croix Rouge pour y voler nombre de vêtements. Pendant ce temps, sa mère multiplie les interventions face à l'administration pour régulariser leur situation. La caravane est menacée d'expulsion...

Les films sur la communauté des gens du voyage ne sont pas légions. Pavee Lackeen connut une sortie fantomatique en France, dépassant péniblement les 10.000 entrées. 45 à 50.0000 gitans vivent en Irlande à l'écart de la société, locuteurs d'un langage dont aucune racine ne provient d'un rameau identifié. Avec une certaine complaisance à l'égard de cette communauté mais sans faire abstraction de ses nombreux passages outre la loi, Perry Ogden invite le spectateur à s'immerger au sein des mystères des communautés gitanes. Si le film avait été français, il s'en serait trouvés facilement pour dénoncer certains traits stigmatisants. Un film qui peut tenter les plus curieux.

PHILOMENA

Film américano-anglo-français de Stephen Frears (2013)

1952, Philomena Lee n'est encore qu'une adolescente lorsqu'elle tombe enceinte. Reniée par sa famille, Philomena est enfermée au couvent de Roscrea. Travaillant à la blanchisserie, elle est autorisée à voir son fils une heure par jour avant qu'il ne lui soit définitivement enlevé à l'âge de trois ans et confié à une famille américaine. Cinquante années ont passé. Philomena est sortie de l'institution dans laquelle elle était enfermée. Une seule ambition guide sa vie : retrouver son fils. Philomena rencontre par hasard Martin Sixsmith, journaliste récemment licencié, à qui elle se confie. Le journaliste persuade Philomena de l'accompagner outre-Atlantique et de partir à la recherche d'Anthony. Le journaliste retrouve la trace du fils très rapidement mais néanmoins trop tard...

Si le synopsis peut apparaître proche de celui de The Magdalene Sisters, la présente réalisation insiste moins sur le quotidien de l'enfermement que sur la quête d'une mère à la recherche de son enfant enlevé. Le ton est également très différent et Frears n'hésite pas à traiter le sujet sous l'angle de la comédie. C'est bien sur le tandem de l'union naissante entre une mère éplorée mais pleine de dignité et un journaliste désabusé qui porte presque l'âge du fils disparu que s'appuie l'intrigue.

THE SNAPPER

Film anglais de Stephen Frears (1993)

A Dublin au début des années 1990, Sharon Curley, vingt ans, mène une existence heureuse dans sa famille ouvrière en compagnie de ses cinq frères et sœurs. Enceinte et non-mariée, Sharon refuse de dévoiler l'identité du géniteur. Un marin espagnol de passage assure-t-elle. La famille s'accommode finalement assez bien que leur fille ait fait un bébé toute seule jusqu'à ce que la rumeur du quartier attribue la paternité à George Burgess, un quinquagénaire, marié et père de l'une des meilleures amies de Sharon. La future mère peine à démentir et se remémore une certaine fin de soirée trop arrosée terminée sur le capot d'une voiture. Moquée dans le quartier et au pub, Sharon est contrainte de laisser son père, Dessie, et les hommes de la famille défendre son honneur à coups de poings...

Un snapper est un mot argotique traduisible par mioche. Non, The Snapper n'est pas un film dramatique ; Frears n'étant pas un représentant du film noir. Au contraire, le réalisateur dresse le portrait attachant de l'insouciante Sharon dans une société irlandaise dans laquelle la prohibition de la contraception et le conservatisme moral règnent en maître et où le pub fait office de parlement du peuple qui fait et défait les rois. Un film tonique aux dialogues savoureux et souvent très drôles. A voir !

THE VAN

Film anglo-irlandais de Stephen Frears (1996)

Si le football n'est pas le sport favori en République d'Irlande, les Irlandais entendent bien ne manquer aucun match de leur sélection nationale qualifiée pour la Coupe du Monde 1990. Au pire, c'est toujours une excellente occasion trouvée de boire ! Et ça, Bimbo Reeves le sait. Boulanger dublinois récemment licencié, Bimbo rejoint chaque soir ses copains dans un pub de Barrytown, dans la banlieue nord de Dublin. Contrairement à ses amis, tous chômeurs de longue durée, il est inconcevable pour Bimbo de ne pas retrouver un travail au plus vite. Lui vient alors une idée folle. Acquérir, grâce à ses indemnités, une camionnette pour vendre des fish and chips. Aidé de son plus vieil ami, Bimbo découvre le véhicule idéal, certes quelque peu crasseux et sans moteur. La compétition de football fait engranger à la sandwicherie ambulante des chiffres inespérés mais la réussite économique menace leur amitié...

Des acteurs épatants, passant du rire aux larmes, pour une véritable réussite ! On objectera peut être que les personnages de la filmographie de Frears sont parfois un peu trop copiés-collés d'un film à l'autre mais qu'importe. La scène de la retransmission du match de l'Eire au pub est remarquable. De même que celles de beuverie. Une ambiance que ravira tous les fans de football et de bière qui bien souvent sont les mêmes.

Virgile / C.N.C.

Note du C.N.C.: Toute reproduction éventuelle de ce contenu doit mentionner la source

00:05 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, irlande, films, pays celtiques, 7ème art |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 mars 2015

War Porn

[Note for TomDispatch Readers: Just a small reminder that, in return for a donation of $100 or more to this site, you can choose between signed, personalized copies of two top-notch cultural histories of American war in our time: Christian Appy’s superb new book, American Reckoning: The Vietnam War and Our National Identity, and my own The End of Victory Culture. Just check out our donation page for details and for other book possibilities as well, including my new book Shadow Government: Surveillance, Secret Wars, and a Global Security State in a Single Superpower World. And remember that your donations really do keep this site rolling along! Tom]

Yes, they’ve become “the greatest generation” (a phrase that’s always reminded me of an ad line for a soft drink), but they didn’t feel that way at the time. As Susan Faludi pointed out in her classic book Stiffed and as I experienced as a boy, the men who came home from World War II were often remarkably silent about their wartime experiences -- at least with their children. My father, who had been the operations officer for the 1st Air Commando Group in Burma, had a couple of pat stories he would fall back on, if pressed, but normally only spoke of the war when angry. I can, for instance, remember him blowing up and forbidding my mother and me from using a nearby grocery store because, he claimed, its owners had been “war profiteers.” On rare occasions, he might pull out of the closet an old duffel bag filled with war souvenirs, including a Nazi armband (undoubtedly traded with someone who had been on the European front) and several glorious orange or white silk maps of Burma, assumedly meant to take up no space in a commando’s kitbag. These were thrilling moments of my childhood, though again my dad had little to say about what we looked at.

Otherwise, his war was a kind of black hole in family life. But for boys like me, that mattered less than you might expect for a simple reason: we already knew what our fathers had experienced at war. We had seen it at the movies, often with those fathers sitting silently beside us. We had seen John Wayne die on Iwo Jima and war hero Audie Murphy (playing himself) gun down the Germans. We had been with Doolittle’s Raiders over Tokyo for more than 30 seconds, had won back Burma, landed on Omaha beach, and fought island by island across the Pacific toward Japan. And of course, as our “victory culture” assured us we would, we had won.

Otherwise, his war was a kind of black hole in family life. But for boys like me, that mattered less than you might expect for a simple reason: we already knew what our fathers had experienced at war. We had seen it at the movies, often with those fathers sitting silently beside us. We had seen John Wayne die on Iwo Jima and war hero Audie Murphy (playing himself) gun down the Germans. We had been with Doolittle’s Raiders over Tokyo for more than 30 seconds, had won back Burma, landed on Omaha beach, and fought island by island across the Pacific toward Japan. And of course, as our “victory culture” assured us we would, we had won.

It’s hard to emphasize just how formative those war movies were for so many of us, especially if you add in the cheap, all-green sets of World War II toy soldiers with which we reenacted movie versions of our fathers’ war on our floors and, of course, the sticks, and later toy guns, with which we so gloriously shot down “Japs” and “Nazis” in any park or backyard. A whole generation of young Americans would go off to Vietnam stoked on John Wayne & Co. -- on a version of war, that is, that our fathers never told us hadn’t happened.

Ron Kovic, who came back from Vietnam in a wheelchair and wrote the memoir Born on the Fourth of July, recalled the experience vividly: "I think a lot of us went to Vietnam with movie images of John Wayne in our minds. On a reconnaissance patrol, I remember once imagining that I was John Wayne."

Today, former diplomat and whistleblower Peter Van Buren explores the way American war movies, from World War II to today, have produced a remarkably uniform vision of how American war works, one that, in its modern form, is undoubtedly once again lending a helping hand to our latest conflicts. In May 2011, Van Buren arrived at TomDispatch, just back from a 12-month State Department assignment in Iraq embedded with the U.S. military. In his first piece for this site, he reported on the heroic balderdash that embedded reporters -- think, for instance, of Brian Williams -- delivered to the American people about the U.S. military. It was, he wrote then, a kind of “war pornography.” (“Let me tell you that nobody laughed harder at the turgid prose reporters used to describe their lives than the soldiers themselves.”) So think of today’s piece, almost four years later, as a reprise on that theme with an embedded Hollywood stepping in to take the place of all the Brian Williamses of our world. Tom

War Porn

Hollywood and War from World War II to American Sniper

By Peter Van BurenIn the age of the all-volunteer military and an endless stream of war zone losses and ties, it can be hard to keep Homeland enthusiasm up for perpetual war. After all, you don't get a 9/11 every year to refresh those images of the barbarians at the airport departure gates. In the meantime, Americans are clearly finding it difficult to remain emotionally roiled up about our confusing wars in Syria and Iraq, the sputtering one in Afghanistan, and various raids, drone attacks, and minor conflicts elsewhere.

Fortunately, we have just the ticket, one that has been punched again and again for close to a century: Hollywood war movies (to which the Pentagon is always eager to lend a helping hand).American Sniper, which started out with the celebratory tagline “the most lethal sniper in U.S. history” and now has the tagline “the most successful war movie of all time,” is just the latest in a long line of films that have kept Americans on their war game. Think of them as war porn, meant to leave us perpetually hyped up. Now, grab some popcorn and settle back to enjoy the show.

There’s Only One War Movie

Wandering around YouTube recently, I stumbled across some good old government-issue propaganda. It was a video clearly meant to stir American emotions and prepare us for a long struggle against a determined, brutal, and barbaric enemy whose way of life is a challenge to the most basic American values. Here's some of what I learned: our enemy is engaged in a crusade against the West; wants to establish a world government and make all of us bow down before it; fights fanatically, beheads prisoners, and is willing to sacrifice the lives of its followers in inhuman suicide attacks. Though its weapons are modern, its thinking and beliefs are 2,000 years out of date and inscrutable to us.

Of course, you knew there was a trick coming, right? This little U.S. government-produced film wasn’t about the militants of the Islamic State. Made by the U.S. Navy in 1943, its subject was “Our Enemy the Japanese.” Substitute “radical Islam” for “emperor worship,” though, and it still makes a certain propagandistic sense. While the basics may be largely the same (us versus them, good versus evil), modern times do demand something slicker than the video equivalent of an old newsreel. The age of the Internet, with its short attention spans and heightened expectations of cheap thrills, calls for a higher class of war porn, but as with that 1943 film, it remains remarkable how familiar what’s being produced remains.

Like propaganda films and sexual pornography, Hollywood movies about America at war have changed remarkably little over the years. Here's the basic formula, from John Wayne in the World War II-era Sands of Iwo Jima to today's American Sniper:

*American soldiers are good, the enemy bad. Nearly every war movie is going to have a scene in which Americans label the enemy as “savages,” “barbarians,” or “bloodthirsty fanatics,” typically following a “sneak attack” or a suicide bombing. Our country’s goal is to liberate; the enemy's, to conquer. Such a framework prepares us to accept things that wouldn’t otherwise pass muster. Racism naturally gets a bye; as they once were “Japs” (not Japanese), they are now “hajjis” and “ragheads” (not Muslims or Iraqis). It’s beyond question that the ends justify just about any means we might use, from the nuclear obliteration of two cities of almost no military significance to the grimmest sort of torture. In this way, the war film long ago became a moral free-fire zone for its American characters.

*American soldiers believe in God and Country, in “something bigger than themselves,” in something “worth dying for,” but without ever becoming blindly attached to it. The enemy, on the other hand, is blindly devoted to a religion, political faith, or dictator, and it goes without saying (though it’s said) that his God -- whether an emperor, Communism, or Allah -- is evil. As one critic put it back in 2007 with just a tad of hyperbole, “In every movie Hollywood makes, every time an Arab utters the word Allah… something blows up.”

*War films spend no significant time on why those savages might be so intent on going after us. The purpose of American killing, however, is nearly always clearly defined. It's to “save American lives,” those over there and those who won’t die because we don't have to fight them over here. Saving such lives explains American war: in Kathryn Bigelow’s The Hurt Locker, for example, the main character defuses roadside bombs to make Iraq safer for other American soldiers. In the recent World War II-themed Fury, Brad Pitt similarly mows down ranks of Germans to save his comrades. Even torture is justified, as in Zero Dark Thirty, in the cause of saving our lives from their nightmarish schemes. In American Sniper, shooter Chris Kyle focuses on the many American lives he’s saved by shooting Iraqis; his PTSD is, in fact, caused by his having “failed” to have saved even more. Hey, when an American kills in war, he's the one who suffers the most, not that mutilated kid or his grieving mother -- I got nightmares, man! I still see their faces!

*Our soldiers are human beings with emotionally engaging backstories, sweet gals waiting at home, and promising lives ahead of them that might be cut tragically short by an enemy from the gates of hell. The bad guys lack such backstories. They are anonymous fanatics with neither a past worth mentioning nor a future worth imagining. This is usually pretty blunt stuff. Kyle’s nemesis in American Sniper, for instance, wears all black. Thanks to that, you know he’s an insta-villain without the need for further information. And speaking of lack of a backstory, he improbably appears in the film both in the Sunni city of Fallujah and in Sadr City, a Shia neighborhood in Baghdad, apparently so super-bad that his desire to kill Americans overcomes even Iraq's mad sectarianism.

*It is fashionable for our soldiers, having a kind of depth the enemy lacks, to express some regrets, a dollop of introspection, before (or after) they kill. In American Sniper, while back in the U.S. on leave, the protagonist expresses doubts about what he calls his “work.” (No such thoughts are in the book on which the film is based.) Of course, he then goes back to Iraq for three more tours and over two more hours of screen time to amass his 160 “confirmed kills.”

*Another staple of such films is the training montage. Can a young recruit make it? Often he is the Fat Kid who trims down to his killing weight, or the Skinny Kid who muscles up, or the Quiet Kid who emerges bloodthirsty. (This has been a trope of sexual porn films, too: the geeky looking guy, mocked by beautiful women, who turns out to be a superstar in bed.) The link, up front or implied, between sexuality, manhood, and war is a staple of the form. As part of the curious PTSD recovery plan he develops, for example, Kyle volunteers to teach a paraplegic vet in a wheelchair to snipe. After his first decent shot rings home, the man shouts, “I feel like I got my balls back!”

*Our soldiers, anguished souls that they are, have no responsibility for what they do once they’ve been thrown into our wars. No baby-killers need apply in support of America's post-Vietnam, guilt-free mantra, “Hate the war, love the warrior.” In the film First Blood, for example, John Rambo is a Vietnam veteran who returns home a broken man. He finds his war buddy dead from Agent Orange-induced cancer and is persecuted by the very Americans whose freedom he believed he had fought for. Because he was screwed over in The 'Nam, the film gives him a free pass for his homicidal acts, including a two-hour murderous rampage through a Washington State town. The audience is meant to see Rambo as a noble, sympathetic character. He returns for more personal redemption in later films to rescue American prisoners of war left behind in Southeast Asia.

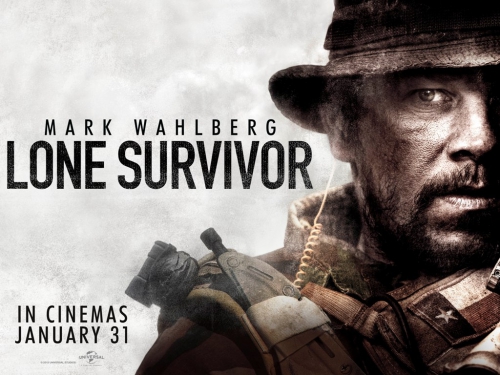

*For war films, ambiguity is a dirty word. Americans always win, even when they lose in an era in which, out in the world, the losses are piling up. And a win is a win, even when its essence is one-sided bullying as in Heartbreak Ridge, the only movie to come out of the ludicrous invasion of Grenada. And a loss is still a win in Black Hawk Down, set amid the disaster of Somalia, which ends with scenes of tired warriors who did the right thing. Argo -- consider it honorary war porn --reduces the debacle of years of U.S. meddling in Iran to a high-fiving hostage rescue. All it takes these days to turn a loss into a win is to zoom in tight enough to ignore defeat. In American Sniper, the disastrous occupation of Iraq is shoved offstage so that more Iraqis can die in Kyle’s sniper scope. In Lone Survivor, a small American “victory” is somehow dredged out of hopeless Afghanistan because an Afghan man takes a break from being droned to save the life of a SEAL.

In sum: gritty, brave, selfless men, stoic women waiting at home, noble wounded warriors, just causes, and the necessity of saving American lives. Against such a lineup, the savage enemy is a crew of sitting ducks who deserve to die. Everything else is just music, narration, and special effects. War pornos, like their oversexed cousins, are all the same movie.

A Fantasy That Can Change Reality

But it's just a movie, right? Your favorite shoot-em-up makes no claims to being a documentary. We all know one American can't gun down 50 bad guys and walk away unscathed, in the same way he can't bed 50 partners without getting an STD. It's just entertainment. So what?

So what do you, or the typical 18-year-old considering military service, actually know about war on entering that movie theater? Don’t underestimate the degree to which such films can help create broad perceptions of what war’s all about and what kind of people fight it. Those lurid on-screen images, updated and reused so repetitively for so many decades, do help create a self-reinforcing, common understanding of what happens “over there,” particularly since what we are shown mirrors what most of us want to believe anyway.

No form of porn is about reality, of course, but that doesn’t mean it can’t create realities all its own. War films have the ability to bring home emotionally a glorious fantasy of America at war, no matter how grim or gritty any of these films may look. War porn can make a young man willing to die before he’s 20. Take my word for it: as a diplomat in Iraq I met young people in uniform suffering from the effects of all this. Such films also make it easier for politicians to sweet talk the public into supporting conflict after conflict, even as sons and daughters continue to return home damaged or dead and despite the country’s near-complete record of geopolitical failures since September 2001. Funny thing: American Sniper was nominated for an Academy Award for best picture as Washington went back to war in Iraq in what you'd have thought would be an unpopular struggle.

Learning From the Exceptions

You can see a lot of war porn and stop with just your toes in the water, thinking you've gone swimming. But eventually you should go into the deep water of the “exceptions,” because only there can you confront the real monsters.

There are indeed exceptions to war porn, but don’t fool yourself, size matters. How many people have seen American Sniper, The Hurt Locker, or Zero Dark Thirty? By comparison, how many saw the anti-war Iraq War film Battle for Haditha, a lightly fictionalized, deeply unsettling drama about an American massacre of innocent men, women, and children in retaliation for a roadside bomb blast?

Timing matters, too, when it comes to the few mainstream exceptions. John Wayne’s The Green Berets, a pro-Vietnam War film, came out in 1968 as that conflict was nearing its bloody peak and resistance at home was growing. (The Green Berets gets a porn bonus star, as the grizzled Wayne persuades a lefty journalist to alter his negative views on the war.) Platoon, with its message of waste and absurdity, had to wait until 1986, more than a decade after the war ended.

In propaganda terms, think of this as controlling the narrative. One version of events dominates all others and creates a reality others can only scramble to refute. The exceptions do, however, reveal much about what we don’t normally see of the true nature of American war. They are uncomfortable for any of us to watch, as well as for military recruiters, parents sending a child off to war, and politicians trolling for public support for the next crusade.

War is not a two-hour-and-12-minute hard-on. War is what happens when the rules break down and, as fear displaces reason, nothing too terrible is a surprise. The real secret of war for those who experience it isn't the visceral knowledge that people can be filthy and horrible, but that you, too, can be filthy and horrible. You don't see much of that on the big screen.

The Long Con

Of course, there are elements of “nothing new” here. The Romans undoubtedly had their version of war porn that involved mocking the Gauls as sub-humans. Yet in twenty-first-century America, where wars are undeclared and Washington dependent on volunteers for its new foreign legion, the need to keep the public engaged and filled with fear over our enemies is perhaps more acute than ever.

So here’s a question: if the core propaganda messages the U.S. government promoted during World War II are nearly identical to those pushed out today about the Islamic State, and if Hollywood’s war films, themselves a particularly high-class form of propaganda, have promoted the same false images of Americans in conflict from 1941 to the present day, what does that tell us? Is it that our varied enemies across nearly three-quarters of a century of conflict are always unbelievably alike, or is it that when America needs a villain, it always goes to the same script?

Peter Van Buren blew the whistle on State Department waste and mismanagement during the Iraqi reconstruction in his first book,We Meant Well: How I Helped Lose the Battle for the Hearts and Minds of the Iraqi People. A Tom Dispatch regular, he writes about current events at his blog, We Meant Well. His latest book isGhosts of Tom Joad: A Story of the #99Percent.

Follow TomDispatch on Twitter and join us on Facebook. Check out the newest Dispatch Book, Rebecca Solnit's Men Explain Things to Me, and Tom Engelhardt's latest book, Shadow Government: Surveillance, Secret Wars, and a Global Security State in a Single-Superpower World.

Copyright 2015 Peter Van Buren

00:05 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hollywood, cinéma, cinéma américain, états-unis, 7ème art |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 13 mars 2015

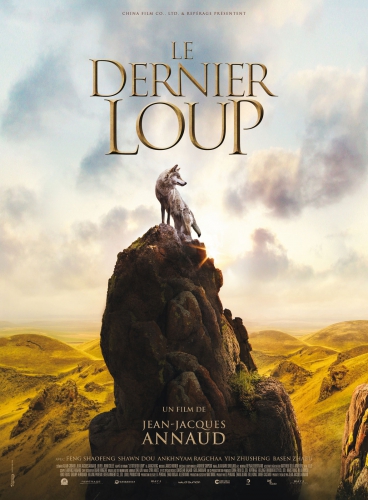

Le dernier loup: le grand retour de l'éthologie

Jean Ansar

Ex: http://metamag.fr

Le dernier film de Jean jacques Annaud renoue avec ce qui fait l'originalité et le succès de cet immense cinéaste français. Il fera vite oublier le médiocre "Or noir" et viendra rappeler le souffle de "L’ours", des "Deux frères", de "La guerre du feu", du "Nom de la rose" ou de "7 ans au Tibet".

Le souffle de la vie et la beauté des images sont au rendez vous de ce "Dernier loup", film franco-chinois qui est une ode aux peuples premiers, en l’occurrence aux mongols et à leur conception du monde. Un peuple dont le dieu totem est le loup. Gengis khan, le plus grand conquérant du monde, a adapté la stratégie de la meute dans son art militaire.

L’histoire est classique

C’est un « eastern » où le loup joue le rôle du bison et l'administration communiste celui de l'homme ennemi de la nature et des mongols, ces autres indiens. 1969, Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie Intérieure afin d'éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c'est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre, sur la vie dans cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de communauté, de liberté et de responsabilité, et sur la créature la plus crainte et vénérée des steppes, le loup. Séduit par le lien complexe et quasi mystique entre ces créatures sacrées et les bergers, il capture un louveteau afin de l'apprivoiser. Mais la relation naissante entre l'homme et l'animal ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu et l'avenir de la terre elle-même, est menacée lorsqu'un représentant régional de l'autorité centrale décide par tous les moyens d'éliminer les loups de cette région.

Cela étant ce film n’est pas manichéen et l’administrateur chinois ne veut que le bien des mongols par le progrès et il détruit avec bonne conscience un équilibre naturel fragile. Le loup lui-même est cruel, le louveteau mord la main qui le nourrit et la meute est impitoyable pour les ruminants.

C’est un grand film éthologiste sur les rapports des animaux entre eux, des animaux et des hommes, sur le comportement et l'agressivité comme ressort de la survie. Les écologistes n’aimeront pas ce film, trop brutal et sanglant pour leur exquise sensibilité. Leur monde est celui où le loup mongol cohabiterait avec le mouton chinois. Mais le mongol comme le loup sait que, s’il renonce à sa cruauté vitale, il disparaîtra mais ne deviendra pas mouton. Il n’y a pas de théorie du genre dans la vraie vie.

L'Éthologie : apprendre la vie

Ce film devrait plus que d’autres relancer l'intérêt pour cette science formidable mais souvent ignorée pour des motifs politiciens qu’est l’Éthologie. Le terme "éthologie" signifie étymologiquement « étude des mœurs ». Ce domaine, sous le nom générique, englobe surtout l'étude du comportement animal tel qu'il peut être observé chez l'animal sauvage ou domestiqué, dans son milieu naturel ou en captivité. L'éthologie humaine quitte le champ d'investigation des spécialistes de l'instinct animal pour décrire le comportement individuel et collectif. Il faut inclure dans cette signification l'étude comportementale des êtres humains et des relations homme-animal. L'éthologie se définit originellement comme l'étude des comportements instinctifs puis, actuellement, plus généralement, comme la biologie du comportement.

Le plus célèbre des éthologistes est Konrad Lorenz. Il a popularisé l'éthologie dans des livres admirables, mais voilà il n’est pas politiquement correct. Konrad Lorenz, est un biologiste et zoologiste autrichien titulaire du prix Nobel de physiologie ou médecine. Lorenz a étudié les comportements des animaux sauvages et domestiques. Il a écrit des livres qui ont touché un large public tels que "Il parlait avec les mammifères", "les oiseaux et les poissons" ou "L'Agression, une histoire naturelle du mal". En 1940, il devient professeur à l'université de Königsberg où il occupe la chaire d'Emmanuel Kant. Il est mobilisé en 1941 dans l'armée comme médecin psychiatre et fait prisonnier par les Russes en 1944 puis déporté en Arménie soviétique jusqu'en 1948. Dans ses travaux ultérieurs, Lorenz se servira de cette expérience (enthousiasme nationaliste et constat des dégâts du lavage de cerveaux chez les allemands nazifiés et les russes communisés) pour élaborer une critique des dérives de l'instinct d'agression chez l'homme, de la psychologie de l'endoctrinement et du danger de celui-ci.

De 1949 à 1951, il dirige l'institut d'éthologie comparée d'Altenberg puis l'Institut Max Planck de physiologie comportementale (un des 80 instituts de recherche de la Société Max-Planck) de Buldern (1951-1954) puis celui de Seewiesen (Bavière) (1954). Il reçoit en 1973, conjointement avec Karl von Frisch et Nikolaas Tinbergen, le prix Nobel de physiologie ou médecine pour leurs découvertes concernant « l'organisation et la mise en évidence des modes de comportement individuel et social » ; il s'agit du seul prix Nobel jamais remis à des spécialistes du comportement. Leurs travaux constituent les fondements d'une nouvelle discipline de la biologie : l'éthologie.

Devenu humaniste et écologiste, il est cependant diabolisé

Konrad Lorenz fut membre du parti nazi à partir de 1938. Eugéniste, il fut également membre du « département de politique raciale » du parti, produisant conférences et publications. Adoptant pleinement l'idéologie nazie il écrivit, par exemple, dans une lettre à Oskar Heinroth, lors de la déclaration de guerre de la Grande Bretagne à l'Allemagne : « Du pur point de vue biologique de la race, c'est un désastre de voir les deux meilleurs peuples germaniques du monde se faire la guerre pendant que les races non blanches, noire, jaune, juive et mélangées restent là en se frottant les mains» . La controverse publique sur l'affiliation de Konrad Lorenz au parti nazi prit naissance lors de sa nomination pour le prix Nobel. Cette controverse porta sur un article publié dans le Journal de psychologie appliquée et d'étude du caractère (Zeitschrift für angewandte Psychologie und Charakterkunde) en 1940, « Désordres causés par la domestication du comportement spécifique à l'espèce » (Durch Domestikation verursachte Störungen arteigenen Verhaltens). Cet article fut publié dans un contexte de justification scientifique de restrictions légales contre le mariage entre Allemands et non Allemands. Jamais Lorenz ne cacha cette publication, il la cita abondamment et il reprit ces idées dans la plupart de ses livres. Il y développe le concept de l'auto-domestication de l'homme, soit que la pression de sélection de l'homme par l'homme aurait conduit à une forme de dégénérescence de l'espèce humaine dont les plus touchées sont les races occidentales. Les souches primitives étant celles qui ont été épargnées par cette dégénérescence.

Il s'agit d'un article foncièrement anti-suprémaciste aryen. Cette publication lui retira toute possibilité d'une carrière politique et signa son abandon de tout contact avec la vie politique. Il dit à ce propos: « L'essai de 1940 voulait démontrer aux nazis que la domestication était beaucoup plus dangereuse que n'importe quel prétendu mélange de races. Je crois toujours que la domestication menace l'humanité ; c'est un très grand danger. Et si je peux réparer, rétrospectivement, l'incroyable stupidité d'avoir tenté de le démontrer aux nazis, c'est en répétant cette même vérité dans une société totalement différente mais qui l'apprécie encore moins. »

Ce fut le style de cet article, adoptant un ton délibérément politique et non scientifique, publié dans un contexte de haine raciale que les détracteurs de Lorenz soulevèrent. La remise du prix Nobel à Lorenz entraîna un grand remous dans la communauté des sciences humaines, en particulier au sein de l'école de behaviorisme américain. Le long combat que Lorenz fit contre les théories de cette école, sur les comportements innés et acquis, lui valut beaucoup d'ennemis. Notons, entre autres, l'article de Lehrman de 1953, dans Quarterly Review of Biology : « Une critique de la théorie du comportement instinctif de Konrad Lorenz » citant le caractère et les origines « nazis » des travaux de celui-ci qui démarra la guerre.

La controverse au sujet de l'article de 1940 prit véritablement racine après la publication dans Sciences en 1972 d'un discours prononcé au Canada par Léon Rosenberg, de la faculté de médecine de Harvard, et la publication par Ashley Montagu, un anthropologue opposé à la théorie des instincts de l'homme de Lorenz, de la conférence d'Eisenberg : « La nature humaine de l'homme ». Dans cette conférence, l'article de 1940 est critiqué comme s'il s'agissait d'un article à caractère scientifique et actuel. Il s'agit d'une demie-page (sur plus de 70) des pires passages politiques cités hors contexte et se terminant par : « Nous devons - et nous le ferons - compter sur les sentiments sains de nos meilleurs éléments pour établir la sélection qui déterminera la prospérité ou la décadence de notre peuple… ».

Si cette dernière proposition semble prôner un eugénisme nazi, l'affirmation que les meilleurs éléments ne sont pas nécessairement « aryens » et donc que certains devraient céder leur place à des représentants d'autres races, était totalement suicidaire à l'époque. Lorenz laisse sous entendre, dans sa biographie, qu’il fut mobilisé lors de la guerre germano-soviétique et envoyé sur le front de l'est pour cette raison.

Les médias s'emparèrent de ce scandale et le montèrent en épingle. Lorenz fut alors présenté comme un partisan pro-nazi. ….. Le mal absolu n’allait pas épargner l’éthologie. Les rapports avec les animaux, d’Alain de Benoist à Franz olivier Giesbert, sont de nouveaux d'actualité. L'éthologie devrait reprendre tout sa place, sans occulter le travail de Lorenz, qui aurait aimé ce « dernier loup ».

00:05 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, 7ème art, jean-jacques annaud, le dernier loup, loups, konrad lorenz, éthologie, biologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 février 2015

Cinquante nuances de Grey, ou le nouvel opium du peuple

La manipulation des opinions, c’est-à-dire des peuples, c’est une affaire d’opium, d’opium du peuple. Il y a les grandes manipulations et les petites manipulations qui sont parfois plus grandes qu’on ne le croit. Jugez-en.

En France, traditionnellement et comme chacun sait, l’opium du peuple, c’était la religion, catholique et quasi absolue. La lutte contre cet opium-là est séculaire dans notre beau pays. Pour faire simple, le premier assaut fut la Réforme, suivie du cortège des guerres de religion. Le siècle de Louis XIV et la Contre-Réforme furent des réponses politique et religieuse vigoureuses. Mais un nouvel assaut se préparait, les Lumières du XVIIIe siècle, encyclopédistes et autres francs-maçons. On en connaît le couronnement, la « Grande Révolution », comme disent encore ses fidèles.

De soubresaut en soubresaut, de rémission (Napoléon) en nouvel accès de fièvre (la Commune), notre « opium » des peuples de France s’enlise, se délite, se désagrège, se décompose, se métamorphose. Péguy et tant d’autres n’y pourront rien. Un grand coup lui est porté par la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905.

De soubresaut en soubresaut, de rémission (Napoléon) en nouvel accès de fièvre (la Commune), notre « opium » des peuples de France s’enlise, se délite, se désagrège, se décompose, se métamorphose. Péguy et tant d’autres n’y pourront rien. Un grand coup lui est porté par la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905.

Depuis, et sans porter atteinte aux espoirs des croyants, ni dénigrer leur foi séculaire, laquelle fait partie de mon identité, j’observe un haut clergé de France pour le moins frileux, pour ne pas dire maso. Il ne fait plus rêver, il ne distille plus l’opium du peuple. Parle-t-il encore de Lui ?

Alors, vers quel paradis se tournent certains de nos compatriotes ? Vers les Cinquante nuances de Grey.

C’est une petite histoire commencée en 68, libération sexuelle, peace and love. On continue avec l’essor spectaculaire du porno (Emmanuelle), qui bénéficie des « nouvelles techniques d’information et de communication ». Et on en arrive à ce succès de librairie et à l’écran… avec le manuel théorique et les exemples pratiques en plein écran. La foule se rue.

Petite manipulation pas si innocente que ça. L’opium du peuple n’est plus la consolation de la grenouille de bénitier, c’est la partie de pattes en l’air à cache-cache.

Depuis Mitterrand, c’est l’opium fornicateur dont la gauche gave le bon peuple. « Chacun fait, fait, fait, c’qui lui plaît, plaît, plaît », tra la la.

B…z, braves électeurs, on s’occupe du reste…

00:06 Publié dans Cinéma, Film, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinquante nuances de grey, cinéma, film, sociologie, moeurs contemporains, problèmes contemporains |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 16 février 2015

Celluloid Heroism and Manufactured Stupidity in the Age of Empire

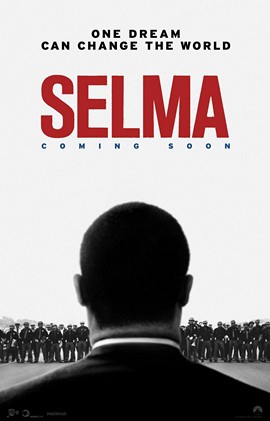

From Citizenfour and Selma to American Sniper

Celluloid Heroism and Manufactured Stupidity in the Age of Empire

by HENRY A. GIROUX

Ex: http://www.counterpunch.org

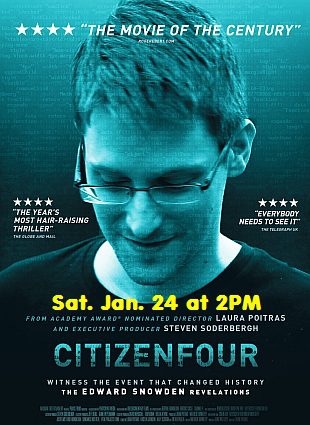

America’s addiction to violence is partly evident in the heroes it chooses to glorify. Within the last month three films appeared that offer role models to young people while legitimating particular notions of civic courage, patriotism, and a broader understanding of injustice. Citizenfour is a deeply moving film about whistleblower Edward Snowden and his admirable willingness to sacrifice his life in order to reveal the dangerous workings of an authoritarian surveillance state. It also points to the role of journalists working in the alternative media who refuse to become embedded within the safe parameters of established powers and the death-dealing war-surveillance machine it legitimates.

Snowden comes across as a remarkable young man who shines like a bright meteor racing across the darkness. Truly, the best of what America has to offer given his selflessness, moral integrity, and fierce commitment not only to renounce injustice but to do something about it. Selma offers an acute and much needed exercise in pubic memory offering a piece of history into the civil rights movement that not only reveals the moral and civic courage of Martin Luther King Jr. in his fight against racism but the courage and deep ethical and political americas-ed-deficit-300x449commitments of a range of incredibly brave men and women unwilling to live in a racist society and willing to put their bodies against the death dealing machine of racism in order to bring it to a halt. Selma reveals a racist poison at the heart of American history and offers up not only a much needed form of moral witnessing, but also a politics that serves as a counterpoint to the weak and compromising model of racial politics offered by the Obama administration.

The third film to hit American theaters at about the same time as the other two is American Sniper, a war film about a young man who serves as a model for a kind of unthinking patriotism and defense of an indefensible war. Even worse, Chris Kyle himself, the hero of the film, is a Navy Seal who at the end of four tours of duty in Iraq held the “honor” of killing more than 160 people. Out of that experience, he authored an autobiographical book that bears a problematic relationship to the film. For some critics, Kyle is a decent guy caught up in a war he was not prepared for, a war that strained his marriage and later became representative of a narrative only too familiar for many vets who suffered a great deal of anguish and mental stress as a result of their war time experiences. This is a made for CNN narrative that is only partly true.

A more realistic narrative and certainly one that has turned the film into a Hollywood blockbuster is that Kyle is portrayed as an unstoppable and unapologetic killing machine, a sniper who was proud of his exploits. Kyle models the American Empire at its worse. This is an empire steeped in extreme violence, willing to trample over any country in the name of the war on terrorism, and leaves in its path massive amounts of misery, suffering, dislocation, and hardship. Of the three films, Citizenfour and Selma invoke the courage of men and women who oppose the violence of the state in the interest of two different forms of lawlessness, one marked by a brutalizing racism and the other marked by a suffocating practice of surveillance.

American Sniper is a film that erases history, spectacularizes violence, and reduces war and its aftermath to cheap entertainment, with an under explained referent to the mental problems many vets live with when they return home from the war. In this case the aftermath of war becomes the main narrative, a diversionary tacit and story that erases any attempt to understand the lies, violence, corruption, and misdeeds that caused the war in the first place. Moreover, the film evokes sympathy not for its millions of victims but exclusively for those largely poor youth who have to carry the burden of war for the dishonest politicians who send them often into war zones that should never have existed in the first place. Amy Nelson at Slate gets it right in stating that “American Sniper convinces viewers that Chris Kyle is what heroism looks like: a great guy who shoots a lot of people and doesn’t think twice about it.” Citizenfour and Selma made little money, were largely ignored by the public, and all but disappeared except for some paltry acknowledgements by the film industry. American Sniper is the most successful grossing war film of all time.

Selma will be mentioned in the history books but will not get the attention it really deserves for the relevance it should have for a new generation of youth. There will be no mention in the history books regarding the importance of Edward Snowden because his story not only instructs a larger public but indicts the myth of American democracy. Yet, American Sniper resembles a familiar narrative of false heroism and state violence for which thousands of pages will be written as part of history texts that will provide the pedagogical context for imposing on young people a mode of hyper-masculinity built on the false notion that violence is a sacred value and that war is an honorable ideal and the ultimate test of what it means to be a man. The stories a society tells about itself are a measure of how it values itself, the ideals of democracy, and its future.

Selma will be mentioned in the history books but will not get the attention it really deserves for the relevance it should have for a new generation of youth. There will be no mention in the history books regarding the importance of Edward Snowden because his story not only instructs a larger public but indicts the myth of American democracy. Yet, American Sniper resembles a familiar narrative of false heroism and state violence for which thousands of pages will be written as part of history texts that will provide the pedagogical context for imposing on young people a mode of hyper-masculinity built on the false notion that violence is a sacred value and that war is an honorable ideal and the ultimate test of what it means to be a man. The stories a society tells about itself are a measure of how it values itself, the ideals of democracy, and its future.

The stories that Hollywood tells represent a particularly powerful form of public pedagogy that is integral to how people imagine life, themselves, relations to others, and what it might mean to think otherwise in order to act otherwise. In this case, stories and the communal bonds that support them in their differences become integral to how people value life, social relations, and visions of the future. American Sniper tells a disturbing story codified as a disturbing truth and normalized through an entertainment industry that thrives on the spectacle of violence, one that is deeply indebted to the militarization of everyday life.

Courage in the morally paralyzing lexicon of a stupefied appeal to patriotism has become an extension of a gun culture both at home and abroad. This is a culture of hyped-up masculinity and cruelty that is symptomatic of a kind of mad violence and unchecked misery that is both a by-product of and sustains the fog of historical amnesia, militarism, and the death of democracy itself. Maybe the spectacular success of American Sniper over the other two films should not be surprising in a country in which the new normal for giving out honorary degrees and anointing a new generation of heroes goes to billionaires such as Bill Gates, Jamie Dimon, Oprah Winfrey, and other leaders of the corrupt institutions and bankrupt celebrity culture that now are driving the world into political, economic, and moral bankruptcy, made visible in the most profound vocabularies of stupidity and cruelty.

War machines and the financial elite now construct the stories that America tells about itself and in this delusional denial of social and moral responsibility monsters are born, paving the way for the new authoritarianism.

Henry A. Giroux currently holds the McMaster University Chair for Scholarship in the Public Interest in the English and Cultural Studies Department and a Distinguished Visiting Professorship at Ryerson University. His most recent books are America’s Education Deficit and the War on Youth (Monthly Review Press, 2013) and Neoliberalism’s War on Higher Education (Haymarket Press, 2014). His web site is www.henryagiroux.com.

00:05 Publié dans Cinéma, Film, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, sociologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 11 février 2015

Filmbespreking: Michiel de Ruyter

Filmbespreking: Michiel de Ruyter

door Sjors Remmerswaal

Ex: http://rechtsactueel.com

Het is bepaald geen sinecure om de Nederlandse volkheld Michiel Adriaanszoon de Ruyter waardig te verfilmen, die een groot deel van zijn leven ten dienste van het vaderland de zeeën heeft bevaren. Op allerlei functies binnen de Nederlandse vloot heeft hij zich uitermate verdienstelijk gemaakt. Internationaal bekend is de overwinning bij Kijkduin in 1673, de Engelse en Franse vloot was in aantallen veel te sterk voor de Nederlandse vloot, maar De Ruyter wist de overwinning te behalen en te voorkomen dat de vijandige troepen aan wal gingen en Nederland bezetten.

Een dergelijke man van de daad, doorheen de eeuwen zeer geliefd onder het Nederlandse volk, ja ga dat verhaal maar eens verfilmen…. Toch is het filmregisseur zeker geslaagd, het is een knappe verfilming geworden vol met actie en romantiek en het redelijk vast aanhouden van de historische werkelijkheid. De producent is Klaas de Jong, die eerder verdienstelijk de Scheepsjongens van Bontekoe verfilmde.

De hoofdrol wordt gespeeld door Frank Lammers, die Michiel de Ruyter goed weet te spelen, als gewone Zeeuwse volksjongen die vanwege zijn grote kwaliteiten opklimt binnen de marine, sterk en krachtig, aangevuld met wat Zeeuwse humor. Ook zijn er andere rollen die alleraardigst naar voren komen, zo schittert Barry Atsma als een daadkrachtige en intelligente Johan de Witt en Sanne Langelaar als de vrouw van de Ruyter, als een ijzersterke moeder en liefdevolle vrouw.

Prins van Oranje Willem III komt er minder van af, die wordt geportretteerd als homofiele slappeling, die wordt gestuurd en gemanipuleerd door Oranjegezinde intriganten. Daarentegen wordt de Republiek opgehemeld en haar verdedigers grote kwaliteiten aangemeten. Wellicht is ook interessant daarbij te vernoemen dat de Republiek vooral ook talloze ontwortelde bureaucraten voortbracht, die zich op behoorlijke schaal gingen verrijken ten koste van de Nederlandse bevolking.

Echter dit doet nauwelijks af van de heerlijke kijk- en luisterbeleving die de film is. Vechtpartijen en romantische scènes wisselen elkaar af onder het genot van ophemelende muziekdeunen. Meerdere malen zien we ook de Ruyter knokken met de bemanning van de Engelse vloot en ook zien we de elite eenheid Korps Mariniers aan de slag op de Theems. Ja, het zijn natuurlijk ook mooie stukken Nederlandse geschiedenis.

Het zeker een film om in het filmhuis te gaan bezoeken, want met de extra effecten en dramatische muziek en de knappe beelden van op de schepen, krijgt men zo meer dan een extra kijkervaring.

00:05 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, pays-bas, michiel de ruyter, marine, 17ème siècle, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 05 février 2015

Aux côtés des derniers samouraïs

Rémy Valat

Ex: http://metamag.fr

La France n'a pas les honneurs du cinéma à grands spectacles (et à grands effets visuels) hollywoodiens. L'Histoire non plus d'ailleurs, la réalité des faits n'est que secondaire. Il suffit de prendre pour exemple le film Master and Commander : The Far Side of the World, réalisé par Peter Weir en 2003, mettant en scène les aventures du capitaine Jack Aubrey de la Royal Navy, héros d'une série de romans de l'écrivain britannique Patrick O'Brian. Cette histoire s'inspire des aventures de Thomas Cochrane, un célèbre officier de la marine britannique, et le roman original se déroule pendant la guerre anglo-américaine de 1812. Or au cinéma, Russel Crowe (qui campe le rôle de Jack Aubrey) fait face avec ses hommes et son navire aux méchants marins français de la frégate Acheron, tandis que dans l'œuvre originale, les « méchants » sont embarqués sur la frégate américaine Norfolk. Certes, un roman n'est pas la vérité historique pourrait-on nous rétorquer. La même année, était diffusé sur le grand écran le Dernier Samouraï (The Last Samurai), réalisé par Edward Zwick. Un film de qualité, à l'esthétique remarquable appuyé par la musique de Hans Zimmer, mais prenant d'étranges libertés avec l'histoire. Certes le cinéma est un divertissement, mais cet argument ne justifie pas tout. Il y a surtout, dans l’hégémonique politique culturelle nord-américaine (Hollywwood et Disney en tête), une volonté de s’accaparer du patrimoine d’autrui.

L'histoire du Dernier Samouraï, calquée sur celle du Dernier des Mohicans de Fenimore Cooper, met en scène les aventures d'un officier, américain forcément, Nathan Algren, (incarné par l'acteur et scientologue Tom Cruise) qui apporte son soutien, après sa capture, aux samouraïs de Takamori Saigo entrés en conflits contre l'empereur Meiji. Cet officier, survivant de la bataille de Little Big Horn, est devenu alcoolique pour avoir été le témoin des atrocités des guerres indiennes. Il gagne sa vie comme acteur au service d’un marchand d’armes faisant la promotion des carabines Winchester, réputées pour leur efficacité contre les Amérindiens (bien que le 7ème de cavalerie était équipé de carabines Springfield, modèle 1873, et selon les témoignages de survivants de la bataille, les canons de celles-ci, surchauffés par les tirs incessants, n’auraient plu permis l’extraction des balles par la culasse...). Nathan Algren, donc, arrive en vue du Japon, le 12 juillet 1876 !? Beau tour de force pour un militaire survivant d’une bataille qui s’est déroulée les 25 et 26 juin 1876 dans le Montana, rejoint la côte Est, trouve un travail chez Winchester et s’embarque illico pour le Japon, tout cela en 16 jours ! Et en 1876 ! Passons aussi sur les équipements des samouraïs, affublés d'armures du XVIe siècle et abandonnées depuis des lustres. On est loin de la rigueur et du désir d'authenticité des films de Kurozawa Akira.

D'un point de vue historique, Saigō Takamori (1827-1877), incarné par Watanabe Ken, a bien pris les armes contre l'empereur Meiji en 1876. Saigô s'est longtemps opposé au shogunat et a apporté son soutien à l'empereur pendant la guerre du Boshin (1868-69), mais n’acceptera pas les profondes réformes structurelles de l'État et de la société nippone entreprises après la restauration impériale. La rupture sera consommée lorsque le projet d'invasion de la Corée qu'il propose sera rejeté (1873). Replié sur ses terres, il prendra la tête d'une insurrection qui sera réprimée par l'armée impériale. Vaincu militairement, Saigô se suicide selon les règles du code de l'honneur des samouraïs. Toutefois, ce « dernier samouraï » n'avait pas, quel dommage, de conseiller militaire américain.

D'un point de vue historique, Saigō Takamori (1827-1877), incarné par Watanabe Ken, a bien pris les armes contre l'empereur Meiji en 1876. Saigô s'est longtemps opposé au shogunat et a apporté son soutien à l'empereur pendant la guerre du Boshin (1868-69), mais n’acceptera pas les profondes réformes structurelles de l'État et de la société nippone entreprises après la restauration impériale. La rupture sera consommée lorsque le projet d'invasion de la Corée qu'il propose sera rejeté (1873). Replié sur ses terres, il prendra la tête d'une insurrection qui sera réprimée par l'armée impériale. Vaincu militairement, Saigô se suicide selon les règles du code de l'honneur des samouraïs. Toutefois, ce « dernier samouraï » n'avait pas, quel dommage, de conseiller militaire américain.

En revanche, l'armée shogunale, vaincue par les troupes impériales après la guerre du Boshin, avait à sa disposition des officiers.... français : les cadres d'une mission dirigée par le capitaine Jules Chanoine à laquelle était associée un officier de talent, un certain Jules Brunet. Relatons brièvement leur histoire, la vraie.

La première mission militaire française au Japon

En réponse à l'intrusion occidentale, le dernier shôgun, le jeune Tokugawa Yoshinobu, fît appel à des spécialistes de différents pays d'Europe et des États-Unis, les industriels et ingénieurs français était forts prisés, surtout dans les domaines du génie civil, des chantiers navals, de la métallurgie et des textiles. La France soutint cette politique de développement économique et industriel depuis la signature du traité de paix, d’amitié et de commerce de 1858 ; un partenariat revitalisé par le succès de l’Exposition universelle de 1867. Paris espérait également contre-carrer les projets britanniques dans l’île, Londres soutenant l’empereur Meiji. Du point de vue militaire, la France contribua surtout au développement de la marine de guerre, notamment par la construction du chantier naval de Yokosuka (lire sur cette question la thèse de Elisabeth de Touchet, Quand les Français armaient le Japon. La création de l’arsenal de Yokosuka (1865-1882), PUR, 2003) et prit part un temps à la réorganisation de l'armée de terre. Après avoir fait appel au ministère de la Guerre britannique, qui laissa tarder sa réponse, les autorités shôgunales réclamèrent le conseil de cadres militaires français pour former un embryon d'armée moderne, caserné à Yokohama et comportant 1 000 fantassins, 650 artilleurs et 350 cavaliers.

La mission, moins d'une vingtaine d'officiers, arriva au Japon au début de l'année 1867. Elle est surprise par la guerre civile et la crise de régime, le ministère de la Guerre réclamant prudence et circonspection à ces hommes dont la sympathie penche pour le Shôgun. Les sudistes, partisans de l’empereur, remontent vers le nord et s’emparent de Kyôtô, puis d’Edô, la capitale siège du shôgunat. Tokugawa Yoshinobu capitule (27 avril 1868), mais des jusqu’au-boutistes, dont l’amiral Enomono Takeaki, refusent la défaite et se replient pour poursuivre la lutte dans la partie septentrionale de l’île de Honshû. Le capitaine Jules Brunet, qui a succédé au capitaine Chanoine envoyé en mission en Sibérie en juillet 1868, prend fait et cause pour les derniers samouraïs, au moment où le prince Higashikuze réclame le départ des instructeurs français encore présents au Japon. Avant de déserter en compagnie de trois autres officiers de la mission (Bouffier, Fortant, son ami du régiment des artilleurs à cheval de la garde, Marlin et Bouffier), il écrit quelques mots à son supérieur, le capitaine Chanoine : «Je vous ai présenté ma démission, mais vous ne l’avez pas acceptée. J’ai attendu le jour du départ pour la France. Réfléchissant dans mon for intérieur, j’ai décidé que devant l’hospitalité chaleureuse du gouvernement chôgounal, il fallait répondre dans le même esprit. Impatient d’agir, j’ai décidé de rejoindre les serviteurs de l’ancien régime et mes élèves qui aiment leur patrie. »