Prémisses du manifeste "Fondement de l'Anarcho-Fascisme"

par Marius Jeun

Au cours des dernières années, on a pu constater que les idées de la droite alternative ont commencé à évoluer. L'une tendance forte que l'on peut observer, c'est qu'elle tente de se séparer petit à petit des anciennes théories devenues désuètes, des abstractions d'une époque dépassée, des auteurs vieillots qui utilisaient le roman ou la poésie pour diffuser leurs pensées.

C'est dans un registre rénové que nous vous présentons brièvement les bases doctrinales d'une nouvelle idée qui pourra, peut être, intriguer ou en charmer quelques-uns par son appellation qui, jusqu'à présent, était presque exclusivement introduite dans les figures de style littéraire et dans le folklore poétique de quelques personnalités transfuges.

De fait, nous pensons qu'il est temps d'en faire une véritable doctrine; une doctrine prenant toute sa légitimité dans la capacité de former des corrélations fondamentales afin de constituer le corps doctrinal de l'anarcho-fascisme.

Introduction :

Dans une perspective de transition politique, l'anarcho-fascisme ne se réclame pas du "non-Etat" mais il souhaite réorienter l'Etat: sa légitimité, sa fonction. Par Etat, nous rejoignons également l'idée "d'élite naturelle": l'idée d'élites s'imposant tant par la supériorité physico-mentale que par le charisme ; nous récupérons ici les trois catégories que Max Weber confère à l'activité politique mais également les trois types de domination de sa sociologie, tout en rénovant ses conceptions et en les adaptant - considérant qu'elles peuvent prendre des formes différentes dans le temps. Ici, l'Etat est compris comme étant la manifestation de la phénoménologie politique, le lieu du commandement et de la légitimité, de la souveraineté et du décisionnisme.

Par fascisme, nous n'entendons pas la doctrine socialiste exposée par Mussolini et Gentile dans leur essai de 1932. Nous sommes d'avis que le fascisme est une épistémé-praxis métamorphique, et non une doctrine fixe et immuable. Peut-être par un effet de la vie en démocratie, où toute pensée admise est caricaturale, où la nuance passe pour une aberration, les gens aujourd'hui n'arrivent plus à penser en mouvement et dans le devenir. L'oxymore anarcho-fasciste (si on admet que c'est le cas) ne nous dérange pas, car nous pensons que les oppositions sont génératrices de mouvement, d'harmonie et de dysharmonie permanentes, de "coincidentia oppositorum" conformément aux lois d'Héraclite.

Nous admettons différentes possibilités de transition vers le "moins d'État", ce qui laisse une place large à l'établissement de divers moyens politiques ; en voici quelques uns : 1. Possibilité rationnelle-démocratique. 2. Transition autoritariste. 3. L'option chaotique.

Hans Hermann Hoppe.

- La possibilité rationnelle-démocratique.

Un parti arrive à la tête de la France et met en place d'immenses réformes bénéfiques (on peut s'imaginer qu'il reprenne comme objectif les 10 points d'Hans Hermann Hoppe ou les 7 points de Murray Rothbard, par exemple [1]). La France retrouve sa bonne santé et l'histoire continue. Tout se fait relativement dans le calme.

- Transition autoritariste.

Un coup d'Etat arrive. La France plonge alors dans un régime de type néo-pinochétiste, mais "à la française". La dictature anarcho-fasciste de transition prend place. C'est la position autoritaire de la possibilité rationnelle-démocratique : quand les choses ne sont pas réglées par la raison, elles finissent de l'être par la passion.

- L'option chaotique.

L'Etat s'effondre, petit à petit des groupes s'organisent, un ordre spontané se dessine, totalement décentralisé proprement chaotique (ou mieux : anarchiste). C'est un modèle envisageable parmi d'autres. Cette option sera sans doute possible dans le cadre d'une guerre ethno-civilisationnelle et d'un grand chaos économique (une convergence des catastrophes [2] ).

En prenant part pour la transition autoritaire vers le moins d'État (catégorie qui s'apparente au pouvoir charismatique de Max Weber), nous assumons le politique comme horizon indépassable de la condition humaine, mais nous rejetons toute conception et toute direction politique de type interventionniste ou socialiste en économie.

Dans un premier temps l'élite aristocratique-autoritariste se contentera d'organiser le territoire pour y imposer un modèle fédéral, décentralisé, et laissera libre le domaine économique tout en voulant conserver et maintenir les secteurs clefs industriels pour être performant dans la compétitivité économique entre les civilisations. En effet, nous pensons, conformément à la pensée "libérale classique" que le libre-échange des biens et des services conduit naturellement vers un maximum d'ophélimité. Que cet optimum soit obtenu par telle production ou par telle autre n'a aucune importance. Chaque producteur choisit s'il produira des biens industriels ou des services, cela ne concerne que les investisseurs, ne concerne que les producteurs, et cela ne concerne pas les observateurs de la vie économique et certainement pas l'Etat.

Mais l'anarcho-fascisme pense qu'il faut s'adapter au contexte tout en respectant les vérités fondamentales - les dogmes - du libéralisme économique : il faut tantôt défendre le libre-échange économique, tantôt savoir préserver (et non protéger) un avantage industriel si celui-ci nous rapporte un bénéfice dans la lutte entre les Nations.

Voici un aperçu d'un apport idéologique de l'anarcho-fascisme axé sur la réalité économique: savoir faire correspondre la conception sur la production comme étant un phénomène "spirituel, intellectuel et idéologique" et savoir le défendre comme un impératif territorial proprement naturel comme l'entend Robert Ardrey [3]. Libre-échange et défense de l'impératif territorial sont des conceptions justes dans une compréhension d'agonisme héraclitéen et peuvent se résoudre dans une acceptation politique totalement machiavélienne que l'on pourrait résumer ainsi : "qu'est-ce qui nous convient le mieux, là, maintenant, tout de suite, face aux autres ?".

Arrêtons de concevoir les choses uniquement au travers de la lorgnette d’une théorie et regardons les faits : le monde est en affrontement constant, les paix durables sont des mirages, les civilisations se livrent bataille et il faut avoir le bon logiciel de combat ; de fait, l'introduction du réalisme politique dans la science économique est l'une des clefs du fondement doctrinal de l'anarcho-fascisme.

L'anarcho-fascisme défend la conception industrielle européenne comme étant un acquis de civilisation, comme étant une démonstration de supériorité et de force. L'Europe devrait être pleine de Silicon Valley, surtout à l'ère de la 3eme Révolution Industrielle[4] où il s'agît de remplacer la main d'œuvre par le cerveau d'œuvre[5]. Dans ce processus nouveau d'innovation, la transition anarcho-fasciste semble être le meilleur régime pour conceptualiser quelque chose qui s'apparente à un Etat-Stratège schumpétérien.

Dans le monde actuel de coercition des économies et où l'industrie est une force politique pour les Etats, il se peut que ces derniers cherchent à défendre leurs industries pour prospérer au niveau mondial, les Etats recherchent à avoir des "usines pilotes" où l'on crée des lignes de production et où l'on invente des machines afin de créer de la richesse et c'est bien normal. Il y a dans la pensée "libertarienne" classique un refus total de gradualisme évident et nécéssaire, mais également une négation de toutes possibilités de jonctions temporaires avec l'Etat (en tant que phénomène politique et non en tant qu'organisation coercitive). Chez ces théoriciens idéalistes, on passe de l'Etat socialiste français à la société anarcho-capitaliste idéale, du jour au lendemain.

Face à l'angélisme du monde des idées, l'anarcho-fascisme se présente comme un modèle de dirigisme politique en association avec un libéralisme économique, un Etat qui libère la France de ses conceptions socialistes et paralysantes et qui opte pour des méthodes de stimulation de la concurrence, tout simplement en laissant faire et en jouant le rôle d'antagonisme volontaire selon un principe d'énantiodromie sociétale[6] : le rôle de contradiction en politique de l'Etat crée un dynamisme positif d'innovation en économie.

C'est dans la contrainte que les forces vives sont le mieux exploitées.

Ce modèle s'oppose donc aux volontés de la société de l'apaisement qui masque mal son incapacité vitaliste en optant pour une asthénie politique.

Critique du socialisme des intellectuels :

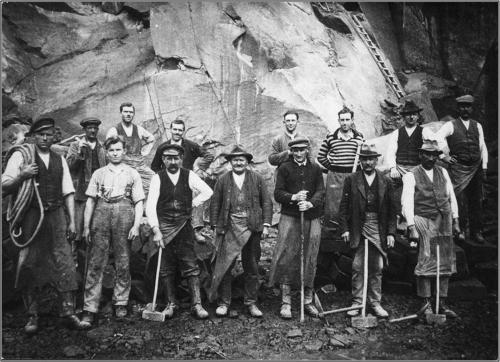

Notons qu'à ce sujet nous comptons organiser un redressement critique d'un certain socialisme français qui s'intègrera avec le tout doctrinal. En effet, nous pensons que certains théoriciens de l'école française, Georges Sorel et Edouard Berth pour ne citer qu'eux, se sont fait accaparer par une bande d'intellectuels parisiens vaguement de droite pour devenir des sujets de discussion dans les salons de la capitale, alors qu'ils n'ont aucune légitimité pour aborder ces questions qui ne peuvent les concerner directement sauf dans l'idée de parader intellectuellement. Or, rappelons que G. Sorel qualifie son socialisme de "philosophie des producteurs".

Notons qu'à ce sujet nous comptons organiser un redressement critique d'un certain socialisme français qui s'intègrera avec le tout doctrinal. En effet, nous pensons que certains théoriciens de l'école française, Georges Sorel et Edouard Berth pour ne citer qu'eux, se sont fait accaparer par une bande d'intellectuels parisiens vaguement de droite pour devenir des sujets de discussion dans les salons de la capitale, alors qu'ils n'ont aucune légitimité pour aborder ces questions qui ne peuvent les concerner directement sauf dans l'idée de parader intellectuellement. Or, rappelons que G. Sorel qualifie son socialisme de "philosophie des producteurs".

On retrouve chez G. Sorel des éléments qui nous laissent penser que, au delà de son adhésion à la philosophie de Marx - que nous rejetons bien évidemment, il existe la volonté de constituer une "éthique du vivant", en opposition aux doxas scientifiques (le marxisme) et aux belles utopies (saint-simonisme) pour s'ancrer dans une praxis prolétarienne.

Une conception sociétale qui finalement serait bien plus proche de nos idées, bien qu'en partie libérales, que de celles des admirateurs de l'étatisme français actuel. En réalité le socialisme de G. Sorel n'est pas du tout étatique et nous démontrerons qu'à plusieurs endroits il a manifesté de l'intérêt pour les idées libérales notamment pour l'école de Lausanne mais pas seulement[7].

Le mythe sorélien peut tout à fait se concevoir dans l'objectif de libérer les salaires et de libérer l'initiative populaire et entrepreneuriale.

Tout cela rentre dans notre vision de la lutte des classes qui peut être opérante dans les différentes possibilités de transition ; point sur lequel nous reviendrons plus tard.

Critique du mussolinisme historique :

L'un des torts de Mussolini fût de s'entourer de bras cassés, notamment le lamentable Giovanni Gentile, qui est le vrai rédacteur de la doctrine officielle en 1932. On ne peut s'empêcher de s'imaginer, comme Piero Gobetti le suggère, un F.T Marinetti à l'instruction durant cette époque.

Son autre tort fût également de se séparer de personnes de valeur comme Alberto De Stefani (photo), qui était un libéral, d'où le plaidoyer de Mussolini lors de son premier discours à la Chambre en 1921 en faveur de "l'Etat manchestérien" et de la fin du socialisme.

Son autre tort fût également de se séparer de personnes de valeur comme Alberto De Stefani (photo), qui était un libéral, d'où le plaidoyer de Mussolini lors de son premier discours à la Chambre en 1921 en faveur de "l'Etat manchestérien" et de la fin du socialisme.

Mussolini aurait dû forcer le trait de cette tendance en s'entourant d'industrialistes (Giovanni Agnelli, Arturo Bocciardo, Giacinto Motta) plutôt que d'intellectuels comme Giovanni Gentile. Le fascisme aurait pu avoir un tout autre visage, mais on ne refait pas l'Histoire. Grâce aux propositions d'Alberto De Stefani, durant les premières années du régime l'Italie a connu :

- une baisse des dépenses publiques (35.5 milliards de lire à 21.8 milliards de lire),

- une amélioration des entrées fiscales qui permet une amélioration du déficit public (35% du PNB italien en 1922 - 17% en 1924),

- une hausse des investissements (de 2.6 milliards à 4.5 milliards de lire),

- une baisse du chômage.

C'est grâce au premier succès économique du fascisme que le régime a pu prospérer sur un enthousiasme favorable pendant plusieurs années. Mais par la suite le régime a défendu tout un tas de mesures néfastes, certes, dans un contexte très particulier et une économie tournée vers la guerre expliquant cela. Il va de soi que l'économiste Alberto De Stefani rentre complètement dans l'édifice idéologique de l'anarcho-fascisme. [8]

Dans la lignée de l'engagement politique de Ludwig von Mises :

L. von Mises (photo) fût l'un des principaux conseiller, le plus privilégié, selon Hans Hermann Hoppe, d'Engelbert Dollfuss. L. von Mises était économiste en chef à la chambre de commerce autrichienne, il était également membre du Front Patriotique (Vaterländische Front), parti d'extrême-droite. Le régime de Dollfuss s'appelait l'austro-fascisme.

L. von Mises (photo) fût l'un des principaux conseiller, le plus privilégié, selon Hans Hermann Hoppe, d'Engelbert Dollfuss. L. von Mises était économiste en chef à la chambre de commerce autrichienne, il était également membre du Front Patriotique (Vaterländische Front), parti d'extrême-droite. Le régime de Dollfuss s'appelait l'austro-fascisme.

Peu après la prise de pouvoir des centaines de marxistes ont été retiré physiquement de la société et certains furent prisonniers. Cette dictature de transition se voulait fédéraliste, décentralisée et totalement libérale. La constitution de mai de 1934 veut garantir la liberté individuelle, la propriété privée à chacun, la liberté capitaliste et entrepreneuriale, tout en étant assez conservatrice et catholique.

La constitution de mai de 1934 est un exemple historique d'application transitoire de l'anarcho-fascisme. Il ne fait pas de doute que quand L. von Mises, en 1927, prend la défense de Mussolini, c'est son engagement politique pour l'austro-fascisme qui parle :

« Il est indéniable que le fascisme et toutes les aspirations semblables à la dictature sont pleins des meilleures intentions et que leur intervention a, pour le moment, sauvé la civilisation européenne. Le mérite que le fascisme a acquis ainsi vivra pour toujours dans l'histoire. Mais il n'appartient pas à une telle politique, qui a apporté momentanément le salut, de garantir le succès si on la suivait durablement. Le fascisme était une solution d'urgence dans un moment particulier ; le voir comme quelque chose de plus serait une erreur fatale. »

Révision de l'axiome de non-agression :

L'un des principes à revoir de fond en comble est bien l'axiome de non-agression afin de le fonder dans le réalisme politique. Bien souvent, chez les libertariens, nous avons droit, sous cette appellation, à la défense d'une volonté aboulique du consensus niais compris dans une mentalité anti-vitaliste.

Il serait plus intéressant de reconnaitre la nature agoniste de l'humain, mais également le fait que l'agressivité intraspécifique est ce qui permet de fonder ce qu'Aristote nommait la philia: l'inimitié fonde l'amitié, l'humain a besoin du conflit, de l'agression pour organiser son affection envers les autres.

Encore une fois, il s'agît ni plus ni moins de réaliser une introduction du réalisme politologique du couple "ami-ennemi" (mis en avant par Carl Schmit) dans la philosophie libérale.

Défendre la non-agression comme principe est un leurre irréaliste valable dans une démarche philosophique purement déductive, c'est à dire, dans une démarche idéelle donc irréaliste.

L'anarcho-fascisme se doit de porter en lui la structure révolutionnaire des défis de son temps et ces défis seront tout sauf "non-agressifs" de principe.

En outre, dans le monde réel - et surtout le monde occidental des nécessités révolutionnaires de demain, même quand on ne viole pas le "NAP", l'usage de la violence sera peut-être nécessaire. Hans Hermann Hoppe n'est pas aveugle et a très compris cet impératif quand il déclare :

« Supposons que vous ayez un jour un nouveau voisin près de chez vous. Ce voisin ne vous agresse en aucune façon et ne porte pas atteinte à votre propriété, mais c’est simplement un "mauvais voisin" [...] La cohabitation pacifique des voisins et des personnes en contact direct et régulier entre elles sur un territoire donné – c’est-à-dire un ordre social tranquille et convivial – exige aussi le partage d’une culture, d’une langue, d’une religion, de coutumes et de conventions. Il peut y avoir coexistence pacifique de cultures différentes sur des territoires lointains et physiquement séparés, mais le multiculturalisme, l’hétérogénéité culturelle ne peuvent pas exister dans un seul et même lieu sans entraîner une confiance sociale réduite, un accroissement des tensions et finalement le recours à un "homme fort" [...] Tout comme un ordre libertarien doit toujours se protéger des "mauvais voisins" (même non agressifs) par l’usage de l’ostracisme social, c’est-à-dire par une culture commune du "vous n’êtes pas les bienvenus ici". Ces personnes, qui constituent ainsi une menace ouverte à l’encontre de tous les propriétaires et de toutes les propriétés privées, doivent non seulement être évitées, mais elles doivent aussi, être "évacuées physiquement", si nécessaire avec violence, et forcées de partir sous d’autres cieux. »

- HHH dans "Libertariens et alt-right : différences et stratégies".

Politique monétaire :

Notre doctrine sera alimentée par une conception monétaire qui rejoint les propositions libérales autrichiennes de "désétatisation de la monnaie" afin de mettre fin aux monopoles des banques centrales, au "monétarisme international", notre approche de la monnaie consiste à commencer par rappeler l'utilité de la privatisation de la monnaie, c'est à dire le freebanking. C'est ce que faisait Hayek dans son ouvrage "dénationalisation de la monnaie". Hayek propose aussi d'autres commodities que l'or.

Le principal défaut de tout système de Banque Centrale est qu'il incite l'Etat à plus d'endettement. Comme disait justement l'économiste Philippe Simonnot, confier la monnaie à l'Etat, c'est confier la garde du pot de miel à un ours gourmand. Pourtant, tant que l'Etat est vertueux et renonce à trop s'endetter, un système de Banque Centrale peut fonctionner sainement et répondre aux besoins de financement des agents économique. Un tel système sera sous-optimal, comme l'est tout monopole étatique. Mais il fonctionnera.

L'Etat en est arrivé à un point d'endettement très fort qui absorbe les possibilités de crédit et qui rend plus difficile l’accès au crédit des agents économiques privés. Il faudrait revenir à un endettement étatique plus faible afin que la monnaie retrouve son rôle naturel de financement de l'activité. Tout endettement étatique supplémentaire nous éloigne d'un moindre endettement de l'Etat.

L'Etat en est arrivé à un point d'endettement très fort qui absorbe les possibilités de crédit et qui rend plus difficile l’accès au crédit des agents économiques privés. Il faudrait revenir à un endettement étatique plus faible afin que la monnaie retrouve son rôle naturel de financement de l'activité. Tout endettement étatique supplémentaire nous éloigne d'un moindre endettement de l'Etat.

Conclusion :

L'anarcho-fascisme se présente comme une doctrine cavalière, c'est le cheval de guerre du libéralisme autrichien et des enseignements d'Hans Hermann Hoppe. Cette nouvelle conception est encore à conceptualiser et nous y travaillons pour livrer un manifeste de théorie pratique qui introduira officiellement notre tendance dans la famille de l'anarchie et qui répondra aux attentes de certains, notamment de nos camarades de la droite. Un nouveau modèle régénérateur d'idées et adapté à la réalité est indispensable et nous pensons que l'anarcho-fascisme, fils du libéralisme, nourri des espérances mythiques et enrichi par le réalisme anthropologique et politique est une équation fondamentale (une endoxa) pour appréhender le monde qui se dessine devant nous.

_____________________________________________________

[1] "Bien comprendre le libertarianisme" de Hans Hermann Hoppe aux éditions Résurgence et "Le populisme de droite" par Murray Rothbard.

[2] La convergence des catastrophes de Guillaume Faye.

[3] L'impératif territorial de Robert Ardrey.

[4] France 3.0 de Christian Saint-Etienne.

[5] On peut signaler la très bonne intuition du proto-anarcho-fasciste Proudhon :

[5] On peut signaler la très bonne intuition du proto-anarcho-fasciste Proudhon :

« Les machines, ne font qu'abréger et suppléer pour nous certaines opérations manuelles : elles ne diminuent pas le travail, elles le déplacent ; ce que nous demandions auparavant à nos muscles est reporté sur le cerveau. Rien n'est changé au travail, si ce n'est le mode d'action, qui du physique passe à l'intellectuel. » - dans "système des contradictions économiques". p. 371.

[6] Intelligence de la politique de Jules Monnerot.

[7] « Une des questions les plus difficiles qu'ait à traiter un théoricien socialiste, est celle de la concurrence [...] On ne semble pas avoir observé qu'on discute ainsi des problèmes d'économie pure, qu'il est impossible de résoudre au moyen des principes de l'économie socialiste. Les théoriciens de la nouvelle école cherchent à démontrer que la libre concurrence parvient à résoudre, par tâtonnements, les équations de l'équilibre économique et à déterminer le maximum d'ophélimité. Personne n'a essayé de faire des démonstrations de ce genre pour les concurrences proposées il ne parait pas du tout évident que l'adjudication du loisir parvienne à résoudre la question économique. En tout cas, il y aurait des recherches à faire dans cet ordre d'idées, en partant des méthodes de la nouvelle école ou d'autres méthodes analogues. Les écrivains socialistes ont pour ces méthodes un mépris qui semble un peu exagéré ils les accusent d'avoir été combinées pour faire l'apologie du capitalisme, ce qui est certainement inexact, au point de vue historique. »

- G. Sorel dans la préface "forme et essence du socialisme" de S.Merlino.

[8] Les chiffres viennent de l'ouvrage "l'Italie fasciste" de l'universitaire Philippe Foro et plus présicément de son chapitre "L'économie italienne sous le fascisme : des velléités libérales à la recherche de l'autarcie".

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Notons qu'à ce sujet nous comptons organiser un redressement critique d'un certain socialisme français qui s'intègrera avec le tout doctrinal. En effet, nous pensons que certains théoriciens de l'école française, Georges Sorel et Edouard Berth pour ne citer qu'eux, se sont fait accaparer par une bande d'intellectuels parisiens vaguement de droite pour devenir des sujets de discussion dans les salons de la capitale, alors qu'ils n'ont aucune légitimité pour aborder ces questions qui ne peuvent les concerner directement sauf dans l'idée de parader intellectuellement. Or, rappelons que G. Sorel qualifie son socialisme de "philosophie des producteurs".

Notons qu'à ce sujet nous comptons organiser un redressement critique d'un certain socialisme français qui s'intègrera avec le tout doctrinal. En effet, nous pensons que certains théoriciens de l'école française, Georges Sorel et Edouard Berth pour ne citer qu'eux, se sont fait accaparer par une bande d'intellectuels parisiens vaguement de droite pour devenir des sujets de discussion dans les salons de la capitale, alors qu'ils n'ont aucune légitimité pour aborder ces questions qui ne peuvent les concerner directement sauf dans l'idée de parader intellectuellement. Or, rappelons que G. Sorel qualifie son socialisme de "philosophie des producteurs". Son autre tort fût également de se séparer de personnes de valeur comme Alberto De Stefani (photo), qui était un libéral, d'où le plaidoyer de Mussolini lors de son premier discours à la Chambre en 1921 en faveur de "l'Etat manchestérien" et de la fin du socialisme.

Son autre tort fût également de se séparer de personnes de valeur comme Alberto De Stefani (photo), qui était un libéral, d'où le plaidoyer de Mussolini lors de son premier discours à la Chambre en 1921 en faveur de "l'Etat manchestérien" et de la fin du socialisme. L. von Mises (photo) fût l'un des principaux conseiller, le plus privilégié, selon Hans Hermann Hoppe, d'Engelbert Dollfuss. L. von Mises était économiste en chef à la chambre de commerce autrichienne, il était également membre du Front Patriotique (Vaterländische Front), parti d'extrême-droite. Le régime de Dollfuss s'appelait l'austro-fascisme.

L. von Mises (photo) fût l'un des principaux conseiller, le plus privilégié, selon Hans Hermann Hoppe, d'Engelbert Dollfuss. L. von Mises était économiste en chef à la chambre de commerce autrichienne, il était également membre du Front Patriotique (Vaterländische Front), parti d'extrême-droite. Le régime de Dollfuss s'appelait l'austro-fascisme.

L'Etat en est arrivé à un point d'endettement très fort qui absorbe les possibilités de crédit et qui rend plus difficile l’accès au crédit des agents économiques privés. Il faudrait revenir à un endettement étatique plus faible afin que la monnaie retrouve son rôle naturel de financement de l'activité. Tout endettement étatique supplémentaire nous éloigne d'un moindre endettement de l'Etat.

L'Etat en est arrivé à un point d'endettement très fort qui absorbe les possibilités de crédit et qui rend plus difficile l’accès au crédit des agents économiques privés. Il faudrait revenir à un endettement étatique plus faible afin que la monnaie retrouve son rôle naturel de financement de l'activité. Tout endettement étatique supplémentaire nous éloigne d'un moindre endettement de l'Etat. [5] On peut signaler la très bonne intuition du proto-anarcho-fasciste Proudhon :

[5] On peut signaler la très bonne intuition du proto-anarcho-fasciste Proudhon :

Ainsi la culture, voire la civilisation dans son acception moderne du terme, ne nous absout point de la barbarie, lorsque cette même civilisation tente de s’imposer aux autres cultures par la seule force brutale, en témoigne la période de colonisation et les expéditions impérialistes américaines au Moyen-Orient. On se souvient de la phrase de

Ainsi la culture, voire la civilisation dans son acception moderne du terme, ne nous absout point de la barbarie, lorsque cette même civilisation tente de s’imposer aux autres cultures par la seule force brutale, en témoigne la période de colonisation et les expéditions impérialistes américaines au Moyen-Orient. On se souvient de la phrase de

On accuse ici et là la gauche ou le marxisme culturel. Mais ceux qui nous ont mis là sont bien les libéraux. Ce sont eux qui veulent la guerre à mort contre la Russie, le super-Etat européen, les migrants à tout prix, la culture pour personne et la rééducation des citoyens. Le problème de la gauche est qu’elle est devenue 100% libérale, que plus rien ne la distingue des libéraux et de leurs calembredaines. Le terrifiant ministre teuton Schauble l’a rappelé qu’il fallait protéger l’héritage libéral européen, qui rime avec le nihilisme européen de Nietzsche.

On accuse ici et là la gauche ou le marxisme culturel. Mais ceux qui nous ont mis là sont bien les libéraux. Ce sont eux qui veulent la guerre à mort contre la Russie, le super-Etat européen, les migrants à tout prix, la culture pour personne et la rééducation des citoyens. Le problème de la gauche est qu’elle est devenue 100% libérale, que plus rien ne la distingue des libéraux et de leurs calembredaines. Le terrifiant ministre teuton Schauble l’a rappelé qu’il fallait protéger l’héritage libéral européen, qui rime avec le nihilisme européen de Nietzsche.

J’ai connu assez d’hommes politiques Mainstream pour savoir qu’ils ne sont pas si bêtes ; c’est la couardise et l’intérêt qui les tiennent. Comme disait Burke déjà dans son essai sur notre révolution ratée, « the age of chivalry is gone. »

J’ai connu assez d’hommes politiques Mainstream pour savoir qu’ils ne sont pas si bêtes ; c’est la couardise et l’intérêt qui les tiennent. Comme disait Burke déjà dans son essai sur notre révolution ratée, « the age of chivalry is gone. » « …le XIXe siècle a été, en France, l’âge d’or du parlementarisme de style anglo-saxon. Je pense que la vague d’anglomanie politique, qui suivit la défaite de Waterloo, comparable à la vague de germanophilie intellectuelle, qui suivit la défaite de Sedan, a été pour beaucoup dans la vogue de ce mode de représentation, fort étranger à notre génie national et réaliste, et qui nous a fait tant de mal. »

« …le XIXe siècle a été, en France, l’âge d’or du parlementarisme de style anglo-saxon. Je pense que la vague d’anglomanie politique, qui suivit la défaite de Waterloo, comparable à la vague de germanophilie intellectuelle, qui suivit la défaite de Sedan, a été pour beaucoup dans la vogue de ce mode de représentation, fort étranger à notre génie national et réaliste, et qui nous a fait tant de mal. »

Je considère tout ça non pas comme Austerlitz mais comme la Beresina.

Je considère tout ça non pas comme Austerlitz mais comme la Beresina.

Koestler was a pivotal figure in the post-war generation that rejected communism as “the God that failed”— the title of a celebrated book of essays,

Koestler was a pivotal figure in the post-war generation that rejected communism as “the God that failed”— the title of a celebrated book of essays,

Nach der Rückehr König Ferdinands (VII.) aus dem unfreiwilligen französischen Exil (1814) baten dieselben „Servilen“ ihn in einer später als „Manifest der Perser“ (Manifiesto de los Persas) berühmt gewordenen Schrift, die revolutionären Neuerungen zu verwerfen. Der seltsame Name rührt von einer Bezugnahme auf die alten Perserkönige zurück, welche der Überlieferung zufolge die Pflicht hatten, mit ihrem Thronantritt die alte Ordnung wiederherzustellen.

Nach der Rückehr König Ferdinands (VII.) aus dem unfreiwilligen französischen Exil (1814) baten dieselben „Servilen“ ihn in einer später als „Manifest der Perser“ (Manifiesto de los Persas) berühmt gewordenen Schrift, die revolutionären Neuerungen zu verwerfen. Der seltsame Name rührt von einer Bezugnahme auf die alten Perserkönige zurück, welche der Überlieferung zufolge die Pflicht hatten, mit ihrem Thronantritt die alte Ordnung wiederherzustellen. Französische Befreier

Französische Befreier

Here is what can be understood as a socialist (in Michéa’s sense of the word) comment by the Filipino writer Karlo Mikhail,

Here is what can be understood as a socialist (in Michéa’s sense of the word) comment by the Filipino writer Karlo Mikhail,  Michéa, like Marx, believes that development by internationalist capitalism acts as a centrifuge to separate the two extremes of those who possess capital from those who do not. Modern society offers increasingly fewer loyalties other than loyalty to the principle of individual competition in a free market. This is why all group adhesion and group loyalty, whether ethnic or geographic or of social class, is undermined or openly attacked by the proponents of progress. In the tradition of socialist conservatives going back to George Orwell, Michéa sees the simplification of language, the dumbing-down of society, and the failure of modern education as part of a pattern.

Michéa, like Marx, believes that development by internationalist capitalism acts as a centrifuge to separate the two extremes of those who possess capital from those who do not. Modern society offers increasingly fewer loyalties other than loyalty to the principle of individual competition in a free market. This is why all group adhesion and group loyalty, whether ethnic or geographic or of social class, is undermined or openly attacked by the proponents of progress. In the tradition of socialist conservatives going back to George Orwell, Michéa sees the simplification of language, the dumbing-down of society, and the failure of modern education as part of a pattern.