Robert STEUCKERS:

Causerie à bâtons rompus sur la notion de patrie charnelle

Conférence prononcée à Nancy, à la tribune de “Terre & Peuple” (Lorraine), le 10 mars 2012

La notion de patrie charnelle nous vient de l’écrivain et militant politique Marc Augier, dit “Saint-Loup”, dont le monde de l’édition —en particulier les “Presses de la Cité”— a surtout retenu les récits de son aventure militaire sur le Front de l’Est pendant la seconde guerre mondiale. Mais l’oeuvre de Saint-Loup ne se résume pas à cette seule aventure militaire, ses récits de fiction, son évocation des “Cathares de Montségur” ou de la Terre de Feu argentine le hissent au niveau d’un très grand écrivain, ce qu’il serait devenu indubitablement pour la postérité s’il n’avait traîné une réputation de “réprouvé” donc de “pestiféré”. Dans les écrits de ce Français très original, il y a beaucoup plus à glaner que ces seules péripéties militaires dans un conflit mondial du passé qui ne cesse de hanter les esprits, comme le prouve l’existence de belles revues sur papier glacé, comme “39-45” ou “Ligne de front”, par exemple. Il faut se rappeler, entre bien d’autres choses, qu’il a été l’initiateur des auberges de jeunesse sous le “Front Populaire”, lorsqu’il était un militant socialiste, incarnant un socialisme fort différent de celui des avocats aigris, “maçonneux”, encravatés et radoteurs-rationalistes: le socialisme du camarade Marc Augier (qui n’est pas encore Saint-Loup) est joyeux et juvénile, c’est un socialisme de l’action, du grand “oui” à la Vie. Saint-Loup, que je n’ai rencontré que deux fois, en 1975, était effectivement un homme affable et doux mais amoureux de l’action, de toute action amenant des résultats durables, hostile aux chichis et aux airs pincés des psycho-rigides qui ont incarné les établissements successifs dont la France a été affligée.

Un monde qui devrait être tissé de fraternité

Le terme “action”, en politique, dans l’espace linguistique francophone, possède une genèse particulière. Maurras utilise le mot dans le nom de son mouvement, l’Action Française, sans nécessairement se référer à la philosophie du catholique Maurice Blondel, auteur d’un solide traité philosophique intitulé “L’Action”, pour qui l’engagement pour la foi devait être permanent et inscrit dans des “oeuvres”, créées pour le “Bien commun” et qu’il fallait perpétuer en offrant ses efforts, sans tenter de les monnayer, sans espérer une sinécure comme récompense. En Belgique, le Cardinal Mercier, correspondant de Blondel, donnera une connotation politisée, sans nul doute teintée de maurrassisme, à des initiatives comme l’Action Catholique de la Jeunesse Belge (ACJB), dont émergeront deux phénomènes marquants de l’histoire et de l’art belges du 20ème siècle: 1) le rexisme de Degrelle en tant que dissidence contestatrice fugace et éphémère du “Parti Catholique”, et, 2) dans un registre non politicien et plus durable, la figure de Tintin, qui agit dans ses aventures pour que le Bien platonicien ou la justice (divine?) triomphe, sans jamais faire état de ses croyances, de ses aspirations religieuses, sans jamais montrer bondieuseries ou affects pharisiens. Cette dimension aventurière, Saint-Loup l’a très certainement incarnée, comme Tintin, même si son idiosyncrasie personnelle ne le rapprochait nullement du catholicisme français de son époque, amoureux des productions graphiques d’Hergé via la revue “Coeurs Vaillants”; en effet, Saint-Loup est né dans une famille protestante, hostile à l’Eglise en tant qu’appareil trop rigide. Ce protestantisme se muera en un laïcisme militant, exercé dans un cadre politique socialiste, se voulant détaché de tout appareil clérical, au nom du laïcisme révolutionnaire. Saint-Loup crée en effet ses auberges de jeunesse dans le cadre d’une association nommée “Centre laïque des Auberges de Jeunesse”. Dans cette optique, qui est la sienne avant-guerre, le monde idéal, s’il advenait, devrait être tissé de fraternité, ce qui exclut tout bigotisme et tout alignement sur les manies des bien-pensants (et là il rejoint un catholique haut en couleurs, Georges Bernanos...).

Le terme “action”, en politique, dans l’espace linguistique francophone, possède une genèse particulière. Maurras utilise le mot dans le nom de son mouvement, l’Action Française, sans nécessairement se référer à la philosophie du catholique Maurice Blondel, auteur d’un solide traité philosophique intitulé “L’Action”, pour qui l’engagement pour la foi devait être permanent et inscrit dans des “oeuvres”, créées pour le “Bien commun” et qu’il fallait perpétuer en offrant ses efforts, sans tenter de les monnayer, sans espérer une sinécure comme récompense. En Belgique, le Cardinal Mercier, correspondant de Blondel, donnera une connotation politisée, sans nul doute teintée de maurrassisme, à des initiatives comme l’Action Catholique de la Jeunesse Belge (ACJB), dont émergeront deux phénomènes marquants de l’histoire et de l’art belges du 20ème siècle: 1) le rexisme de Degrelle en tant que dissidence contestatrice fugace et éphémère du “Parti Catholique”, et, 2) dans un registre non politicien et plus durable, la figure de Tintin, qui agit dans ses aventures pour que le Bien platonicien ou la justice (divine?) triomphe, sans jamais faire état de ses croyances, de ses aspirations religieuses, sans jamais montrer bondieuseries ou affects pharisiens. Cette dimension aventurière, Saint-Loup l’a très certainement incarnée, comme Tintin, même si son idiosyncrasie personnelle ne le rapprochait nullement du catholicisme français de son époque, amoureux des productions graphiques d’Hergé via la revue “Coeurs Vaillants”; en effet, Saint-Loup est né dans une famille protestante, hostile à l’Eglise en tant qu’appareil trop rigide. Ce protestantisme se muera en un laïcisme militant, exercé dans un cadre politique socialiste, se voulant détaché de tout appareil clérical, au nom du laïcisme révolutionnaire. Saint-Loup crée en effet ses auberges de jeunesse dans le cadre d’une association nommée “Centre laïque des Auberges de Jeunesse”. Dans cette optique, qui est la sienne avant-guerre, le monde idéal, s’il advenait, devrait être tissé de fraternité, ce qui exclut tout bigotisme et tout alignement sur les manies des bien-pensants (et là il rejoint un catholique haut en couleurs, Georges Bernanos...).

Contre la “double désincarnation”

Les linéaments idiosyncratiques de la pensée émergente du jeune Marc Augier conduisent bien entendu à une rupture bien nette avec l’ordre établi, parce que l’ordre est désormais désincarné et qu’il faut le réincarner. Comment? En recréant de la fraternité, notamment par le biais des auberges de jeunesse. Aussi en revenant aux sources de toutes les religions, c’est-à-dire au paganisme (option également partagée par Robert Dun). Sur le plan politique, les options de Saint-Loup sont anti-étatistes, l’Etat étant une rigidité, comme l’Eglise, qui empêche toute véritable fraternité de se déployer dans la société. Saint-Loup ne sera donc jamais l’adepte d’un nationalisme étatique, partageant cette option avec le Breton Olier Mordrel, qui fut, lui, condamné à mort par l’Etat français en 1940: le militant de la Bretagne libre va alors condamner à mort en esprit l’instance (de pure fabrication) qui l’a condamné à mort, lui, le Breton de chair et de sang. Chez Saint-Loup, ces notions de fraternité, de paganisme, d’anti-étatisme postulent en bout de course 1) une vision de l’espace français comme tissu pluriel, dont il ne faut jamais gommer la diversité, et 2) une option européenne. Mais l’Europe, telle qu’elle était, telle qu’elle est aujourd’hui, aux mains des bien-pensants, n’était et n’est plus elle-même; elle est coupée de ses racines par un christianisme étranger à ses terres et par la modernité qui est un avatar laïcisé de ce christianisme éradicateur. Constater que l’Europe est malade et décadente revient donc à constater une “double désincarnation”.

Les deux axiomes de la pensée charnelle

Cette perception de l’Europe, de nos sociétés européennes, se révèle dans le roman “La peau de l’aurochs”, géographiquement situé dans une vallée valdotaine. Les Valdotains de “La peau de l’aurochs” se rebiffent contre l’industrialisation qui détruit les traditions populaires (ce n’est pas toujours vrai, à mon sens, car dans des régions industrielles comme la Lorraine, la Ruhr ou la Wallonie du sillon Sambre-Meuse sont nées des cultures ouvrières et populaires riches, d’où les sculpteurs Constantin Meunier et Georges Wasterlain ont tiré leurs créations époustouflantes de beauté classique). Et les Valdotains du roman de Saint-Loup veulent aussi préserver les cultes ancestraux, ce qui est toujours plus aisé dans les régions montagneuses que dans les plaines, notamment en Suisse, où les dialectes des vallées se maintiennent encore, ainsi que dans tout l’arc alpin, notamment en Italie du Nord où une revue comme “Terra Insubre” défend et illustre les résidus encore bien vivants de la culture populaire lombarde et cisalpine. “La peau de l’aurochs” est un roman qui nous permet de déduire un premier axiome dans le cadre de la défense de toutes les identités charnelles: la PRESERVATION DE NOTRE IDENTITE = la GARANTIE DE NOTRE ETERNITE. Cet axiome pourrait justifier une sorte de quiétisme, d’abandon de toute revendication politique, un désintérêt pour le monde. Ce pourrait être le cas si on se contentait de ne plus faire que du “muséisme”, de ne recenser que des faits de folklore, en répétant seulement des traditions anciennes. Mais Saint-Loup, comme plus tard Jean Mabire, ajoute à cette volonté de préservation un sens de l’aventure. Nos deux auteurs s’interdisent de sombrer dans toute forme de rigidité conceptuelle et privilégient, comme Olier Mordrel, le vécu. Le Breton était très explicite sur ce recours permanent au “vécu” dans les colonnes de sa revue “Stur” avant la seconde guerre mondiale. De ce recours à l’aventure et au vécu, nous pouvons déduire un second axiome: les RACINES SONT DANS LES EXPERIENCES INTENSES. Ce deuxième axiome doit nous rendre attentifs aux oppositions suivantes: enracinement/déracinement, désinstallation/installation. Avec Saint-Loup et Mabire, il convient donc de prôner l’avènement d’une humanité enracinée et désinstallée (aventureuse) et de fustiger toute humanité déclinante qui serait déracinée et installée.

Cette perception de l’Europe, de nos sociétés européennes, se révèle dans le roman “La peau de l’aurochs”, géographiquement situé dans une vallée valdotaine. Les Valdotains de “La peau de l’aurochs” se rebiffent contre l’industrialisation qui détruit les traditions populaires (ce n’est pas toujours vrai, à mon sens, car dans des régions industrielles comme la Lorraine, la Ruhr ou la Wallonie du sillon Sambre-Meuse sont nées des cultures ouvrières et populaires riches, d’où les sculpteurs Constantin Meunier et Georges Wasterlain ont tiré leurs créations époustouflantes de beauté classique). Et les Valdotains du roman de Saint-Loup veulent aussi préserver les cultes ancestraux, ce qui est toujours plus aisé dans les régions montagneuses que dans les plaines, notamment en Suisse, où les dialectes des vallées se maintiennent encore, ainsi que dans tout l’arc alpin, notamment en Italie du Nord où une revue comme “Terra Insubre” défend et illustre les résidus encore bien vivants de la culture populaire lombarde et cisalpine. “La peau de l’aurochs” est un roman qui nous permet de déduire un premier axiome dans le cadre de la défense de toutes les identités charnelles: la PRESERVATION DE NOTRE IDENTITE = la GARANTIE DE NOTRE ETERNITE. Cet axiome pourrait justifier une sorte de quiétisme, d’abandon de toute revendication politique, un désintérêt pour le monde. Ce pourrait être le cas si on se contentait de ne plus faire que du “muséisme”, de ne recenser que des faits de folklore, en répétant seulement des traditions anciennes. Mais Saint-Loup, comme plus tard Jean Mabire, ajoute à cette volonté de préservation un sens de l’aventure. Nos deux auteurs s’interdisent de sombrer dans toute forme de rigidité conceptuelle et privilégient, comme Olier Mordrel, le vécu. Le Breton était très explicite sur ce recours permanent au “vécu” dans les colonnes de sa revue “Stur” avant la seconde guerre mondiale. De ce recours à l’aventure et au vécu, nous pouvons déduire un second axiome: les RACINES SONT DANS LES EXPERIENCES INTENSES. Ce deuxième axiome doit nous rendre attentifs aux oppositions suivantes: enracinement/déracinement, désinstallation/installation. Avec Saint-Loup et Mabire, il convient donc de prôner l’avènement d’une humanité enracinée et désinstallée (aventureuse) et de fustiger toute humanité déclinante qui serait déracinée et installée.

On ne peut juger avec exactitude l’impact de la lecture de Nietzsche sur la génération de Saint-Loup en France. Mais il est certain que la notion, non théorisée à l’époque, de “désinstallation”, est une notion cardinale de la “révolution conservatrice” allemande, relayée par Ernst Jünger à l’époque de son militantisme national-révolutionnaire puis, après 1945, par Armin Mohler et, à sa suite, par la “nouvelle droite”, via les thèses “nominalistes” qu’il avait exposées dans les colonnes de la revue munichoise “Criticon”, en 1978-79. La personnalité volontariste et désinstallée, en retrait (“withdrawal”, disait Toynbee) par rapport aux établissements installés, est celle qui, si la chance lui sourit, impulse aux cycles historiques de nouveaux infléchissements, lors de son retour (“return” chez Toynbee) sur la scène historico-politique. Cette idée, exposée dans la présentation que faisait Mohler de la “révolution conservatrice” dans sa célèbre thèse de doctorat, a été importée dans le corpus de la “nouvelle droite” française par Giorgio Locchi, qui a recensé cet ouvrage fondamental pour la revue “Nouvelle école”.

Saint-Loup, Tournier: la fascination pour l’Allemagne

Le socialiste Marc Augier, actif dans le cadre du “Front populaire” français de 1936, découvrira l’Allemagne et tombera sous son charme. Pourquoi l’Allemagne? Dans les années 30, elle exerçait une véritable fascination, une fascination qui est d’abord esthétique, avec les “cathédrales de lumière” de Nuremberg, qui s’explique ensuite par le culte de la jeunesse en vigueur au cours de ces années. Les auberges et les camps allemands sont plus convaincants, aux yeux de Marc Augier, que les initiatives, somme toute bancales, du “Front populaire”. Il ne sera pas le seul à partager ce point de vue: Michel Tournier, dans “Le Roi des Aulnes”, partage cette opinion, qui s’exprime encore avec davantage de brio dans le film du même titre, réalisé par Volker Schlöndorff. Le célèbre créateur de bandes dessinées “Dimitri”, lui aussi, critique les formes anciennes d’éducation, rigides et répressives, dans sa magnifique histoire d’un pauvre gamin orphelin, devenu valet de ferme puis condamné à la maison de correction pour avoir tué le boucher venu occire son veau favori, confident de ses chagrins, et qui, extrait de cette prison pour aller servir la patrie aux armées, meurt à la bataille de Gallipoli. Le héros naïf Abel dans “le Roi des Aulnes” de Schlöndorff, un Abel, homme naïf, naturel et intact, jugé “idiot” par ses contemporains est incarné par l’acteur John Malkovich: il parle aux animaux (le grand élan, la lionne de Goering, les pigeons de l’armée française...) et communique facilement avec les enfants, trouve que la convivialité et la fraternité sont réellement présentes dans les camps allemands de la jeunesse alors qu’elles étaient totalement absentes, en tant que vertus, dans son école française, le collège Saint-Christophe. Certes Schlöndorff montre, dans son film, que cette convivialité bon enfant tourne à l’aigreur, la crispation et la fureur au moment de l’ultime défaite: le visage du gamin qui frappe Abel d’un coup de crosse, lui brise les lunettes, est l’expression la plus terrifiante de cette rage devenue suicidaire.Tournier narre d’ailleurs ce qui le rapproche de l’Allemagne dans un petit essai largement autobiographique, “Le bonheur en Allemagne?” (Folio, n°4366).

Le socialiste Marc Augier, actif dans le cadre du “Front populaire” français de 1936, découvrira l’Allemagne et tombera sous son charme. Pourquoi l’Allemagne? Dans les années 30, elle exerçait une véritable fascination, une fascination qui est d’abord esthétique, avec les “cathédrales de lumière” de Nuremberg, qui s’explique ensuite par le culte de la jeunesse en vigueur au cours de ces années. Les auberges et les camps allemands sont plus convaincants, aux yeux de Marc Augier, que les initiatives, somme toute bancales, du “Front populaire”. Il ne sera pas le seul à partager ce point de vue: Michel Tournier, dans “Le Roi des Aulnes”, partage cette opinion, qui s’exprime encore avec davantage de brio dans le film du même titre, réalisé par Volker Schlöndorff. Le célèbre créateur de bandes dessinées “Dimitri”, lui aussi, critique les formes anciennes d’éducation, rigides et répressives, dans sa magnifique histoire d’un pauvre gamin orphelin, devenu valet de ferme puis condamné à la maison de correction pour avoir tué le boucher venu occire son veau favori, confident de ses chagrins, et qui, extrait de cette prison pour aller servir la patrie aux armées, meurt à la bataille de Gallipoli. Le héros naïf Abel dans “le Roi des Aulnes” de Schlöndorff, un Abel, homme naïf, naturel et intact, jugé “idiot” par ses contemporains est incarné par l’acteur John Malkovich: il parle aux animaux (le grand élan, la lionne de Goering, les pigeons de l’armée française...) et communique facilement avec les enfants, trouve que la convivialité et la fraternité sont réellement présentes dans les camps allemands de la jeunesse alors qu’elles étaient totalement absentes, en tant que vertus, dans son école française, le collège Saint-Christophe. Certes Schlöndorff montre, dans son film, que cette convivialité bon enfant tourne à l’aigreur, la crispation et la fureur au moment de l’ultime défaite: le visage du gamin qui frappe Abel d’un coup de crosse, lui brise les lunettes, est l’expression la plus terrifiante de cette rage devenue suicidaire.Tournier narre d’ailleurs ce qui le rapproche de l’Allemagne dans un petit essai largement autobiographique, “Le bonheur en Allemagne?” (Folio, n°4366).

Une vision “sphérique” de l’histoire

Toutes ces tendances, perceptibles dans la France sainement contestatrice des années 30, sont tributaires d’une lecture de Nietzsche, philosophe qui avait brisé à coups de marteau les icônes conventionnelles d’une société qui risquait bien, à la fin du “stupide 19ème siècle”, de se figer définitivement, comme le craignaient tous les esprits non conformes et aventureux. Le nietzschéisme, via les mouvements d’avant-gardes ou via des séismographes comme Arthur Moeller van den Bruck, va compénétrer tout le mouvement dit de la “révolution conservatrice” puis passer dans le corpus national-révolutionnaire avec Ernst Jünger, tributaire, lui aussi, du nietzschéisme ambiant des cercles “jungkonservativ” mais tributaire également, dans les traits tout personnels de son style et dans ses options intimes, de Barrès et de Bloy. Quand Armin Mohler, secrétaire d’Ernst Jünger après la seconde guerre mondiale, voudra réactiver ce corpus qu’il qualifiera de “conservateur” (ce qu’il n’était pas aux sens français et britannique du terme) ou de “nominaliste” (pour lancer dans le débat une étiquette nouvelle et non “grillée”), il transmettra en quelque sorte le flambeau à la “nouvelle droite”, grâce notamment aux recensions de Giorgio Locchi, qui résumera en quelques lignes, mais sans grand lendemain dans ces milieux, la conception “sphérique” de l’histoire. Pour les tenants de cette conception “sphérique” de l’histoire, celle-ci n’est forcément pas “linéaire”, ne s’inscrit pas sur une ligne posée comme “ascendante” et laissant derrière elle tout le passé, considéré sans la moindre nuance comme un ballast devenu inutile. L’histoire n’est pas davantage “cyclique”, reproduisant un “même” à intervalles réguliers, comme pourrait le faire suggérer la succession des saisons dans le temps naturel sous nos latitudes européennes. Elle est sphérique car des volontés bien tranchées, des personnalités hors normes, lui impulsent une direction nouvelle sur la surface de la “sphère”, quand elles rejettent énergiquement un ronron répétitif menaçant de faire périr d’ennui et de sclérose un “vivre-en-commun”, auparavant innervé par les forces vives de la tradition. S’amorce alors un cycle nouveau qui n’a pas nécessairement, sur la sphère, la même trajectoire circulaire et rotative que son prédécesseur.

Le nietzschéisme diffus, présent dans la France des années 20 et 30, mais atténué par rapport à la Belle Epoque, où des germanistes français comme Charles Andler l’avaient introduit, ensuite l’idéal de la jeunesse vagabondante, randonneuse et proche de la nature, inauguré par les mouvements dits du “Wandervogel”, vont induire un engouement pour les choses allemandes, en dépit de la germanophobie ambiante, du poids des formes mortes qu’étaient le laïcardisme de la IIIème République ou le nationalisme maurassien (contesté par les “non-conformistes” des années 30 ou par de plus jeunes éléments comme ceux qui animaient la rédaction de “Je suis partout”).

BHL: exécuteur testamentaire de Mister Yahvé

Je répète la question: pourquoi l’Allemagne? Malgré la pression due à la propagande revancharde d’avant 1914 et l’hostilité d’après 1918, la nouvelle Allemagne exerce,comme je viens de le dire, une fascination sur les esprits: cette fascination est esthétique (les “cathédrales de lumière”); elle est due aussi au culte de la jeunesse, présent en marge du régime arrivé au pouvoir en janvier 1933. L’organisation des auberges et des camps de vacances apparait plus convaincante aux yeux de Saint-Loup que les initiatives du Front Populaire, auquel il a pourtant adhéré avec enthousiasme. La fascination exercée par la “modernité nationale-socialiste” (à laquelle s’opposera une décennie plus tard la “modernité nord-américaine” victorieuse du conflit) va bien au-delà du régime politique en tant que tel qui ne fait que jouer sur un filon ancien de la tradition philosophique allemande qui trouve ses racines dans la pensée de Johann Gottfried Herder (1744-1803), comme il jouera d’ailleurs sur d’autres filons, secrétant de la sorte diverses opportunités politiques, exploitables par une propagande bien huilée qui joue en permanence sur plusieurs tableaux. Herder, ce personnage-clef dans l’histoire de la pensée allemande appartient à une tradition qu’il faut bien appeler les “autres Lumières”. Quand on évoque la philosophie des “Lumières” aujourd’hui, on songe immédiatement à la soupe que veulent nous servir les grands pontes du “politiquement correct” qui sévissent aujourd’hui, en France avec Bernard-Henri Lévy et en Allemagne avec Jürgen Habermas, qui nous intiment tous deux l’ordre de penser uniquement selon leur mode, sous peine de damnation, et orchestent ou font orchestrer par leurs larbins frénétiques des campagnes de haine contre tous les contrevenants. On sait aussi que pour Lévy, les “Lumières” (auxquelles il faut adhérer!) représentent une sorte de pot-pourri où l’on retrouve les idées de la révolution française, la tambouille droit-de-l’hommiste cuite dans les marmites médiatiques des services secrets américains du temps de la présidence de Jimmy Carter (un Quaker cultivateur de cacahouètes) et un hypothétique “Testament de Dieu”, yahvique dans sa définition toute bricolée, et dont ce Lévy serait bien entendu l’unique exécuteur testamentaire. Tous ceux qui osent ne pas croire que cette formule apportera la parousie ou la fin de l’histoire, tous les déviants, qu’ils soient maurassiens, communistes, socialistes au sens des non-conformistes français des années 30, néo-droitistes, gaullistes, économistes hétérodoxes et j’en passe, sont houspillés dans une géhenne, celle dite de l’ “idéologie française”, sorte de cloaque nauséabond, selon Lévy, où marineraient des haines cuites et recuites, où les spermatozoïdes et les ovaires de la “bête immonde” risqueraient encore de procréer suite à des coïts monstrueux, comme celui des “rouges-bruns” putatifs du printemps et de l’été 1993. Il est donc illicite d’aller remuer dans ce chaudron de sorcières, dans l’espoir de faire naître du nouveau.

Je répète la question: pourquoi l’Allemagne? Malgré la pression due à la propagande revancharde d’avant 1914 et l’hostilité d’après 1918, la nouvelle Allemagne exerce,comme je viens de le dire, une fascination sur les esprits: cette fascination est esthétique (les “cathédrales de lumière”); elle est due aussi au culte de la jeunesse, présent en marge du régime arrivé au pouvoir en janvier 1933. L’organisation des auberges et des camps de vacances apparait plus convaincante aux yeux de Saint-Loup que les initiatives du Front Populaire, auquel il a pourtant adhéré avec enthousiasme. La fascination exercée par la “modernité nationale-socialiste” (à laquelle s’opposera une décennie plus tard la “modernité nord-américaine” victorieuse du conflit) va bien au-delà du régime politique en tant que tel qui ne fait que jouer sur un filon ancien de la tradition philosophique allemande qui trouve ses racines dans la pensée de Johann Gottfried Herder (1744-1803), comme il jouera d’ailleurs sur d’autres filons, secrétant de la sorte diverses opportunités politiques, exploitables par une propagande bien huilée qui joue en permanence sur plusieurs tableaux. Herder, ce personnage-clef dans l’histoire de la pensée allemande appartient à une tradition qu’il faut bien appeler les “autres Lumières”. Quand on évoque la philosophie des “Lumières” aujourd’hui, on songe immédiatement à la soupe que veulent nous servir les grands pontes du “politiquement correct” qui sévissent aujourd’hui, en France avec Bernard-Henri Lévy et en Allemagne avec Jürgen Habermas, qui nous intiment tous deux l’ordre de penser uniquement selon leur mode, sous peine de damnation, et orchestent ou font orchestrer par leurs larbins frénétiques des campagnes de haine contre tous les contrevenants. On sait aussi que pour Lévy, les “Lumières” (auxquelles il faut adhérer!) représentent une sorte de pot-pourri où l’on retrouve les idées de la révolution française, la tambouille droit-de-l’hommiste cuite dans les marmites médiatiques des services secrets américains du temps de la présidence de Jimmy Carter (un Quaker cultivateur de cacahouètes) et un hypothétique “Testament de Dieu”, yahvique dans sa définition toute bricolée, et dont ce Lévy serait bien entendu l’unique exécuteur testamentaire. Tous ceux qui osent ne pas croire que cette formule apportera la parousie ou la fin de l’histoire, tous les déviants, qu’ils soient maurassiens, communistes, socialistes au sens des non-conformistes français des années 30, néo-droitistes, gaullistes, économistes hétérodoxes et j’en passe, sont houspillés dans une géhenne, celle dite de l’ “idéologie française”, sorte de cloaque nauséabond, selon Lévy, où marineraient des haines cuites et recuites, où les spermatozoïdes et les ovaires de la “bête immonde” risqueraient encore de procréer suite à des coïts monstrueux, comme celui des “rouges-bruns” putatifs du printemps et de l’été 1993. Il est donc illicite d’aller remuer dans ce chaudron de sorcières, dans l’espoir de faire naître du nouveau.

Habermas, théoricien de la “raison palabrante”

Pour Habermas —dont, paraît-il, le papa était Kreisleiter de la NSDAP dans la région de Francfort (ce qui doit nous laisser supposer qu’il a dû porter un beau petit uniforme de membre du Jungvolk et qu’on a dû lui confier une superbe trompette ou un joli petit tambour)— le fondement du politique n’est pas un peuple précis, un peuple de familles plus ou moins soudées par d’innombrables liens de cousinage soit, en bref, une grande famille concrète; il n’est pas davantage une communauté politique et/ou militaire partageant une histoire ou une épopée commune ni une population qui a, au fil de l’histoire, généré un ensemble d’institutions spécifiques (difficilement exportables parce que liées à un site précis et à une temporalité particulière, difficilement solubles aussi dans une panade à la BHL ou à la Habermas). Pour Jürgen Habermas, le fiston du Kreisleiter qui ne cesse de faire son Oedipe, le fondement du politique ne peut être qu’un système abstrait (abstrait par rapport à toutes les réalités concrètes et charnelles), donc une construction rationnelle (Habermas étant bien entendu, et selon lui-même, la seule incarnation de la raison dans une Allemagne qui doit sans cesse être rappelée à l’ordre parce qu’elle aurait une tendance irrépressible à basculer dans ses irrationalités), c’est-à-dire une constitution basée sur les principes des Lumières, que Habermas se charge de redéfinir à sa façon, deux siècles après leur émergence dans la pensée européenne. Dans cette perspective, même la constitution démocratique adoptée par la République Fédérale allemande en 1949 est suspecte: en effet, elle dit s’adresser à un peuple précis, le peuple allemand, et évoque une vieille vertu germanique, la “Würde”, qu’il s’agit de respecter en la personne de chaque citoyen. En ce sens, elle n’est pas universaliste, comme l’est la version des “Lumières” redéfinie par Habermas, et fait appel à un sentiment qui ne se laisse pas enfermer dans un corset conceptuel de facture rationnelle.

Dans la sphère du politique, l’émergence des principes des Lumières, revus suite aux cogitations de Jürgen Habermas, s’effectue par le “débat”, par la perpétuelle remise en question de tout et du contraire de tout. Ce débat porte le nom pompeux d’ “agir communicationnel”, que le philosophe Gerd Bergfleth avait qualifié, dans un solide petit pamphlet bien ficelé, de “Palavernde Vernunft”, de “raison palabrante”, soit de perpétuel bavardage, critique pertinente qui a valu à son auteur, le pauvre Bergfleth, d’être vilipendé et ostracisé. Notons que Habermas a fabriqué sa propre petite géhenne, qu’il appelle la “pensée néo-irrationnelle” où sont jetés, pêle-mêle, les tenants les plus en vue de la philosophie française contemporaine comme Derrida (!), Foucault, Deleuze, Guattari, Bataille, etc. ainsi que leur maître allemand, le bon philosophe souabe Martin Heidegger. Si l’on additionne les auteurs jetés dans la géhenne de l’ “idéologie française” par Lévy à ceux que fustige Habermas, il ne reste plus grand chose à lire... Il n’y a plus beaucoup de combinatoires possibles, et tenter encore et toujours de “combiner” les ingrédients (“mauvais” selon Lévy et Habermas) pour faire du neuf, pour faire éclore d’autres possibles, serait, pour nos deux inquisiteurs, se placer dans une posture condamnable que l’on adopterait que sous peine de devenir immanquablement, irrémédiablement, inexorablement, un “irrationaliste”, donc un “facho”, d’office exclu de tous débats...

Jean-François Lyotard, critique des “universaux” de Habermas

Avec un entêtement qui devient tout-à-fait navrant au fil du temps, Habermas veut conserver dans sa philosophie et sa sociologie, dans sa vision du fonctionnement optimal de la politique quotidienne au sein des Etats occidentaux, posés comme modèles pour le reste du monde, une forme procédurière à la manière de Kant, gage d’appartenance aux Lumières et de “correction politique”, une forme procédurière qui deviendrait le fondement intangible des mécanismes politiques, un fondement privé désormais de toute la transcendance qui les chapeautait encore dans la pensée kantienne. Ce sont ces procédures, véritables épures du réel, qui doivent unir les citoyens dans un consensus minimal, obtenu par un “parler” ininterrompu, par un usage “adéquat” de la parole, conditionné par des universaux linguistiques que Habermas pose comme inamovibles (“Kommunikativa”, “Konstativa”, “Repräsentativa/Expressiva”, “Regulativa”). Bref, le Dieu piétiste kantien remplacé par le blabla des baba-cools ou des députés moisis ou des avocaillons militants, voir le “moteur immobile” d’Aristote remplacé par la fébrilité logorrhique des nouvelles “clasas discutidoras”... Le philosophe français Jean-François Lyotard démontre que de tels universaux soi-disant pragmatiques n’existent pas: les jeux de langage sont toujours producteurs d’hétérogénéité, se manifestent selon des règles qui leur sont propres et qui suscitent bien entendu des inévitables conflits. Il n’existe donc pas pour Lyotard quelque chose qui équivaudrait à un “télos du consensus général”, reposant sur ce que Habermas appelle, sans rire, “les compétences interactionnelles post-conventionnelles”; au contraire, pour Lyotard, comme, en d’autres termes, pour Armin Mohler ou l’Ernst Jünger national-révolutionnaire des années 20, il faut constater qu’il y a toujours et partout “agonalité conflictuelle entre paroles diverses/divergentes”; si l’on s’obstine à vouloir enrayer les effets de cette agonalité et à effacer cette pluralité divergente, toutes deux objectives, toutes deux bien observables dans l’histoire, on fera basculer le monde entier sous la férule d’un “totalitarisme de la raison”, soit un “totalitarisme de la raison devenue folle à force d’être palabrante”, qui éliminera l’essence même de l’humanité comme kaléidoscope infini de peuples, de diversités d’expression; cette essence réside dans la pluralité ineffaçable des jeux de paroles diverses (cf. Ralf Bambach, “Jürgen Habermas”, in J. Nida-Rümelin (Hrsg.), “Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen von Adorno bis v. Wright”, Kröner, Stuttgart, 1991; Yves Cusset, “Habermas – L’espoir de la discussion”, Michalon, coll. “Bien commun”, Paris, 2001).

Avec un entêtement qui devient tout-à-fait navrant au fil du temps, Habermas veut conserver dans sa philosophie et sa sociologie, dans sa vision du fonctionnement optimal de la politique quotidienne au sein des Etats occidentaux, posés comme modèles pour le reste du monde, une forme procédurière à la manière de Kant, gage d’appartenance aux Lumières et de “correction politique”, une forme procédurière qui deviendrait le fondement intangible des mécanismes politiques, un fondement privé désormais de toute la transcendance qui les chapeautait encore dans la pensée kantienne. Ce sont ces procédures, véritables épures du réel, qui doivent unir les citoyens dans un consensus minimal, obtenu par un “parler” ininterrompu, par un usage “adéquat” de la parole, conditionné par des universaux linguistiques que Habermas pose comme inamovibles (“Kommunikativa”, “Konstativa”, “Repräsentativa/Expressiva”, “Regulativa”). Bref, le Dieu piétiste kantien remplacé par le blabla des baba-cools ou des députés moisis ou des avocaillons militants, voir le “moteur immobile” d’Aristote remplacé par la fébrilité logorrhique des nouvelles “clasas discutidoras”... Le philosophe français Jean-François Lyotard démontre que de tels universaux soi-disant pragmatiques n’existent pas: les jeux de langage sont toujours producteurs d’hétérogénéité, se manifestent selon des règles qui leur sont propres et qui suscitent bien entendu des inévitables conflits. Il n’existe donc pas pour Lyotard quelque chose qui équivaudrait à un “télos du consensus général”, reposant sur ce que Habermas appelle, sans rire, “les compétences interactionnelles post-conventionnelles”; au contraire, pour Lyotard, comme, en d’autres termes, pour Armin Mohler ou l’Ernst Jünger national-révolutionnaire des années 20, il faut constater qu’il y a toujours et partout “agonalité conflictuelle entre paroles diverses/divergentes”; si l’on s’obstine à vouloir enrayer les effets de cette agonalité et à effacer cette pluralité divergente, toutes deux objectives, toutes deux bien observables dans l’histoire, on fera basculer le monde entier sous la férule d’un “totalitarisme de la raison”, soit un “totalitarisme de la raison devenue folle à force d’être palabrante”, qui éliminera l’essence même de l’humanité comme kaléidoscope infini de peuples, de diversités d’expression; cette essence réside dans la pluralité ineffaçable des jeux de paroles diverses (cf. Ralf Bambach, “Jürgen Habermas”, in J. Nida-Rümelin (Hrsg.), “Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen von Adorno bis v. Wright”, Kröner, Stuttgart, 1991; Yves Cusset, “Habermas – L’espoir de la discussion”, Michalon, coll. “Bien commun”, Paris, 2001).

En France, les vitupérations de Lévy dans “L’idéologie française” empêchent, in fine, de retourner, au-delà des thèses de l’Action Française, aux “grandes idées incontestables” qu’entendait sauver Hauriou (et qui suscitaient l’intérêt de Carl Schmitt), ce qui met la “République”, privée d’assises solides issues de son histoire, en porte-à-faux permanent avec des pays qui, comme la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Turquie ou la Chine façonnent leur agir politique sur l’échiquier international en se référant constamment à de “grandes idées incontestables”, semblables à celles évoquées par Hauriou. Ensuite, l’inquisition décrétée par ce Lévy, exécuteur testamentaire de Yahvé sur la place de Paris, interdit de (re)penser une économie différente (historique, institutionnaliste et régulationniste sur le plan de la théorie) au profit d’une population en voie de paupérisation, de déréliction et d’aliénation économique totale; une nouvelle économie correctrice ne peut que suivre les recettes issues des filons hétérodoxes de la pensée économique et donc de parachever certaines initiatives avortées du gaullisme de la fin des années 60 (idée de “participation” et d’”intéressement”, sénat des régions et des professions, etc.). Les fulminations inquisitoriales des Lévy et Habermas conduisent donc à l’impasse, à l’impossibilité, tant que leurs propagandes ne sont pas réduites à néant, de sortir des enlisements contemporains. De tous les enlisements où marinent désormais les régimes démocratiques occidentaux, aujourd’hui aux mains des baba-cools sâoulés de logorrhées habermassiennes et soixante-huitardes.

Habermas: contre l’idée prussienne et contre l’Etat ethnique

Habermas, dans le contexte allemand, combat en fait deux idées, deux visions de l’Etat et de la politique. Il combat l’idée prussienne, où l’Etat et la machine administrative, le fonctionnariat serviteur du peuple, dérivent d’un principe de “nation armée”. Notons que cette vision prussienne de l’Etat ne repose sur aucun a priori de type “ethnique” car l’armée de Frédéric II comprenait des hommes de toutes nationalités (Finnois, Slaves, Irlandais, Allemands, Hongrois, Huguenots français, Ottomans d’Europe, etc.). Notons également que Habermas, tout en se revendiquant bruyamment des “Lumières”, rejette, avec sa critique véhémente de l’idée prussienne, un pur produit des Lumières, de l’Aufklärung, qui avait rejeté bien des archaïsmes, devenus franchement inutiles, au siècle de son triomphe. Cette critique vise en fait toute forme d’Etat encadrant et durable, rétif au principe du bavardage perpétuel, pompeusement baptisé “agir communicationnel”. Simultanément, Habermas rejette les idéaux relevant des “autres Lumières”, celles de Herder, où le fondement du politique réside dans la “populité”, la “Volkheit”, soit le peuple (débarrassé d’aristocraties aux moeurs artificielles, déracinées et exotiques). Habermas, tout en se faisant passer pour l’exécuteur testamentaire des “philosophes des Lumières”, à l’instar de Bernard-Henri Lévy qui, lui, est l’exécuteur testamentaire de Yahvé en personne, jette aux orties une bonne partie de l’héritage philosophique du 18ème siècle. Avec ces deux compères, nous faisons face à la plus formidable escroquerie politico-philosophique du siècle! Ils veulent nous vendre comme seul produit autorisé l’Aufklärung mais ce qu’ils placent sur l’étal de leur boutique, c’est un Aufklärung homogénéisé, nettoyé des trois quarts de son contenu, cette tradition étant plurielle, variée, comme l’ont démontré des auteurs, non traduits, comme Peter Gay en Angleterre et Antonio Santucci en Italie (cf. Peter Gay, “The Enlightenment: An Interpretation – The Rise of Modern Paganism”, W. W. Norton & Company, New York/London, 1966-1977; Peter Gay, “The Enlightenment: An Interpretation – The Science of Freedom, Wildwood House, London, 1969-1979; Antonio Santucci (a cura di), “Interpretazioni dell’Illuminismo”, Il Mulino, Bologna, 1979; on se réfèrera aussi aux livres suivants: Léo Gershoy, “L’Europe des princes éclairés 1763-1789”, Gérard Montfort éd., Brionne, 1982; Michel Delon, “L”idée d’énergie au tournant des Lumières (1770-1820)”, PUF, Paris, 1988).

Deux principes kantiens chez Herder

Cette option de Herder, qui est “populaire” ou “ethnique”, “ethno-centrée”, est aussi corollaire de la vision fraternelle d’une future Europe libérée, qui serait basée sur le pluralisme ethnique ou l’“ethnopluralisme”, où les peuples ne devraient plus passer par des filtres étrangers ou artificiels/abstraits pour faire valoir leurs droits ou leur identité culturelle. La vision herdérienne dérive bien des “Lumières” dans la mesure où elle fait siens deux principes kantiens; premier principe de Kant: “Tu ne feras pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’autrui te fasse”; ce premier principe induit un respect des différences entre les hommes et interdit de gommer par décret autoritaire ou par manoeuvres politiques sournoises les traditions d’un peuple donné; deuxième principe kantien: “Sapere aude!”, “Ose savoir!”, autrement dit: libère-toi des pesanteurs inutiles, débarrasse-toi du ballast accumulé et encombrant, de tous les filtres inutiles, qui t’empêchent d’être toi-même! Ce principe kantien, réclamant l’audace du sujet pensant, Herder le fusionne avec l’adage grec “Gnôthi seautôn!”, “Connais-toi toi-même”. Pour parfaire cette fusion, il procède à une enquête générale sur les racines de la littérature, et de la culture de son temps et des temps anciens, en n’omettant pas les pans entiers de nos héritages qui avaient été refoulés par le christianisme, le dolorisme chrétien, la scolastique figée, le cartésianisme abscons, le blabla des Lumières palabrantes, le classicisme répétitif et académique, etc., comme nous devrions nous aussi, sans jamais nous arrêter, procéder à ce type de travail archéologique et généalogique, cette fois contre la “pensée unique”, le “politiquement correct” et le pseudo-testament de Yahvé.

Définition de la “Bildung”

Dans la perspective ouverte par Herder, les fondements de l’Etat sont dès lors le peuple, héritier de son propre passé, la culture et la littérature que ce peuple a produites et les valeurs éthiques que cette culture transmet et véhicule. En bref, nous aussi, nous sommes héritiers des Lumières, non pas de celles du jacobinisme ou celles que veut nous imposer le système aujourd’hui, mais de ces “autres Lumières”. Saint-Loup, en critiquant le christianisme et le modèle occidental (soit, anticipativement, les “Lumières” tronquées de BHL et d’Habermas) s’inscrit dans le filon herdérien, sans jamais retomber dans des formes sclérosantes de “tu dois!”. “Sapere aude!” est également pour lui un impératif, lié à la belle injonction grecque “Gnôthi seautôn!”. Toujours dans cette perspective herdérienne, l’humanité n’est pas une panade zoologique d’êtres humains homogénéisés par la mise en oeuvre, disciplinante et sévère, d’idées abstraites, mais un ensemble de groupes humains diversifiés, souvent vastes, qui explorent en permanence et dans la joie leurs propres racines, comme les “humanités” gréco-latines nous permettent d’explorer nos racines d’avant la chrisitanisation. Pour Herder, il faut un retour aux Grecs, mais au-delà de toutes les édulcorations “ad usum Delphini”; ce retour ne peut donc déboucher sur un culte stéréotypé de la seule antiquité classique, il faut qu’il soit flanqué d’un retour aux racines germaniques dans les pays germaniques et scandinaves, au fond celtique dans les pays de langues gaëliques, aux traditions slaves dans le monde slave. Le processus d’auto-centrage des peuples, de mise en adéquation permanente avec leur fond propre, s’effectue par le truchement de la “Bildung”. Ce terme allemand dérive du verbe “bilden”, “construire”. Je me construis moi-même, et mon peuple se construit lui-même, en cherchant en permanence l’adéquation à mes racines, à ses racines. La “Bildung” consiste à chercher dans ses racines les recettes pour arraisonner le réel et ses défis, dans un monde soumis à la loi perpétuelle du changement.

Pour Herder, représentant emblématique des “autres Lumières”, le peuple, c’est l’ensemble des “Bürger”, terme que l’on peut certes traduire par “bourgeois” mais qu’il faut plutôt traduire par le terme latin “civis/cives”, soit “citoyen”, “membre du corps du peuple”. Le terme “bourgeois”, au cours du 19ème siècle, ayant acquis une connotation péjorative, synonyme de “rentier déconnecté” grenouillant en marge du monde réel où l’on oeuvre et où l’on souffre. Pour Herder, le peuple est donc l’ensemble des paysans, des artisans et des lettrés. Les paysans sont les dépositaires de la tradition vernaculaire, la classe nourricière incontournable. Les artisans sont les créateurs de biens matériels utiles. Les lettrés sont, eux, les gardiens de la mémoire. Herder exclut de sa définition du “peuple” l’aristocratie, parce qu’est s’est composé un monde artificiel étranger aux racines, et les “déclassés” ou “hors classe”, qu’il appelle la “canaille” et qui est imperméable à toute transmission et à toute discipline dans quelque domaine intellectuel ou pratique que ce soit. Cette exclusion de l’aristocratie explique notamment le républicanisme ultérieur des nationalismes irlandais et flamand, qui rejettent tous deux l’aristocratie et la bourgeoisie anglicisées ou francisées. Sa définition est injuste pour les aristocraties liées aux terroirs, comme dans le Brandebourg prussien (les “Krautjunker”), la Franche-Comté (où les frontières entre la noblesse et la paysannerie sont ténues et poreuses) et les Ardennes luxembourgeoises de parlers romans.

Une formidable postérité intellectuelle

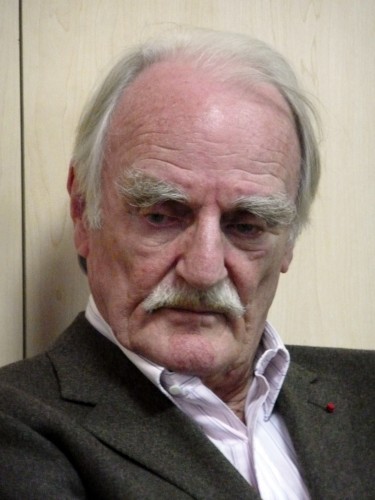

L’oeuvre de Herder a connu une formidable postérité intellectuelle. Pour l’essentiel, toute l’érudition historique du 19ème siècle, toutes les avancées dans les domaines de l’archéologie, de la philologie et de la linguistique, lui sont redevables. En Allemagne, la quête archéo-généalogique de Herder se poursuit avec Wilhelm Dilthey, pour qui les manifestations du vivant (et donc de l’histoire), échappent à toute définition figeante, les seules choses définissables avec précision étant les choses mortes: tant qu’un phénomène vit, il échappe à toute définition; tant qu’un peuple vit, il ne peut entrer dans un corset institutionnel posé comme définitif et toujours condamné, à un moment donné du devenir historique, à se rigidifier. Nietzsche appartient au filon ouvert par Herder dans la mesure où la Grèce qu’il entend explorer et réhabiliter est celle des tragiques et des pré-socratiques, celle qui échappe justement à une raison trop étriquée, trop répétitive, celle qui chante en communauté les hymnes à Dionysos, dans le théâtre d’Athènes, au flanc de l’Acropole, ou dans celui d’Epidaure. Les engouements folcistes (= “völkisch”), y compris ceux que l’on peut rétrospectivement qualifier d’exagérés ou de “chromomorphes”, s’inscrivent à leur tour dans la postérité de Herder. Pour le Professeur anglais Barnard, exégète minutieux de l’oeuvre de Herder, sa pensée n’a pas eu de grand impact en France; cependant, toute une érudition archéo-généalogique très peu politisée (et donc, à ce titre, oubliée), souvent axée sur l’histoire locale, mérite amplement d’être redécouverte en France, notamment à la suite d’une historienne et philologue comme Nicole Belmont (cf. “Paroles païennes – Mythe et folklore”, Imago, Paris, 1986). Théodore Hersart de la Villemarqué (1815-1895) (photo), selon une méthode préconisée par les frères Grimm, rassemble dans un recueil les chants populaires de Bretagne, sous le titre de “Barzaz Breiz” en 1836. Hippolyte Taine ou Augustin Thierry, quand ils abordent l’histoire des Francs, l’époque mérovingienne ou les origines de la France d’Ancien Régime effectuent un travail archéo-généalogique, “révolutionnaire” dans la mesure où ils lancent des pistes qui dépassent forcément les répétitions et les fixismes, les ritournelles et les rengaines des pensées scolastiques, cartésiennes ou illuministes-républicaines. Aujourd’hui, Micberth (qui fut le premier à utiliser le terme “nouvelle droite” dans un contexte tout à fait différent de celui de la “nouvelle droite” qui fit la une des médias dès l’année 1979) publie des centaines de monographies, rédigées par des érudits du 19ème et du début du 20ème, sur des villages ou de petites villes de France, où l’on retrouve des trésors oubliées et surtout d’innombrables pistes laissées en jachère. Enfin, l’exégète des oeuvres de Herder, Max Rouché, nous a légué des introductions bien charpentées à leurs éditions françaises, parus en édition bilingue chez Aubier-Montaigne.

L’oeuvre de Herder a connu une formidable postérité intellectuelle. Pour l’essentiel, toute l’érudition historique du 19ème siècle, toutes les avancées dans les domaines de l’archéologie, de la philologie et de la linguistique, lui sont redevables. En Allemagne, la quête archéo-généalogique de Herder se poursuit avec Wilhelm Dilthey, pour qui les manifestations du vivant (et donc de l’histoire), échappent à toute définition figeante, les seules choses définissables avec précision étant les choses mortes: tant qu’un phénomène vit, il échappe à toute définition; tant qu’un peuple vit, il ne peut entrer dans un corset institutionnel posé comme définitif et toujours condamné, à un moment donné du devenir historique, à se rigidifier. Nietzsche appartient au filon ouvert par Herder dans la mesure où la Grèce qu’il entend explorer et réhabiliter est celle des tragiques et des pré-socratiques, celle qui échappe justement à une raison trop étriquée, trop répétitive, celle qui chante en communauté les hymnes à Dionysos, dans le théâtre d’Athènes, au flanc de l’Acropole, ou dans celui d’Epidaure. Les engouements folcistes (= “völkisch”), y compris ceux que l’on peut rétrospectivement qualifier d’exagérés ou de “chromomorphes”, s’inscrivent à leur tour dans la postérité de Herder. Pour le Professeur anglais Barnard, exégète minutieux de l’oeuvre de Herder, sa pensée n’a pas eu de grand impact en France; cependant, toute une érudition archéo-généalogique très peu politisée (et donc, à ce titre, oubliée), souvent axée sur l’histoire locale, mérite amplement d’être redécouverte en France, notamment à la suite d’une historienne et philologue comme Nicole Belmont (cf. “Paroles païennes – Mythe et folklore”, Imago, Paris, 1986). Théodore Hersart de la Villemarqué (1815-1895) (photo), selon une méthode préconisée par les frères Grimm, rassemble dans un recueil les chants populaires de Bretagne, sous le titre de “Barzaz Breiz” en 1836. Hippolyte Taine ou Augustin Thierry, quand ils abordent l’histoire des Francs, l’époque mérovingienne ou les origines de la France d’Ancien Régime effectuent un travail archéo-généalogique, “révolutionnaire” dans la mesure où ils lancent des pistes qui dépassent forcément les répétitions et les fixismes, les ritournelles et les rengaines des pensées scolastiques, cartésiennes ou illuministes-républicaines. Aujourd’hui, Micberth (qui fut le premier à utiliser le terme “nouvelle droite” dans un contexte tout à fait différent de celui de la “nouvelle droite” qui fit la une des médias dès l’année 1979) publie des centaines de monographies, rédigées par des érudits du 19ème et du début du 20ème, sur des villages ou de petites villes de France, où l’on retrouve des trésors oubliées et surtout d’innombrables pistes laissées en jachère. Enfin, l’exégète des oeuvres de Herder, Max Rouché, nous a légué des introductions bien charpentées à leurs éditions françaises, parus en édition bilingue chez Aubier-Montaigne.

Irlande, Flandre et Scandinavie

Le nationalisme irlandais est l’exemple même d’un nationalisme de matrice “herdérienne”. La figure la plus emblématique de l’ “herdérianisation” du nationalisme irlandais demeure Thomas Davis, né en 1814. Bien qu’il ait été un protestant d’origine anglo-galloise, son nationalisme irlandais propose surtout de dépasser les clivages religieux qui divisent l’Ile Verte, et d’abandonner l’utilitarisme, idéologie dominante en Angleterre au début du 19ème siècle. Le nationalisme irlandais est donc aussi une révolte contre le libéralisme utilitariste; l’effacer de l’horizon des peuples est dès lors la tâche exemplaire qui l’attend, selon Thomas Davis. Ecoutons-le: “L’anglicanisme moderne, c’est-à-dire l’utilitarisme, les idées de Russell et de Peel ainsi que celles des radicaux, que l’on peut appler ‘yankeeïsme’ ou ‘anglichisme’, se borne à mesurer la prospérité à l’aune de valeurs échangeables, à mesurer le devoir à l’aune du gain, à limiter les désirs [de l’homme] aux fringues, à la bouffe et à la [fausse] respectabilité; cette malédiction [anglichiste] s’est abattue sur l’Irlande sous le règne des Whigs mais elle est aussi la malédiction favorite des Tories à la Peel” (cité in: D. George Boyce, “Nationalism in Ireland”, Routledge, London, 1995, 3ème éd.). Comme Thomas Carlyle, Thomas Davis critique l’étranglement mental des peuples des Iles Britanniques par l’utilitarisme ou la “shop keeper mentality”; inspiré par les idées du romantisme nationaliste allemand, dérivé de Herder, il explique à ses compatriotes qu’un peuple, pour se dégager de la “néo-animalité” utilitariste, doit cesser de se penser non pas comme un “agglomérat accidentel” de personnes d’origines disparates habitant sur un territoire donné, mais comme un ensemble non fortuit d’hommes et de femmes partageant une culture héritée de longue date et s’exprimant par la littérature, par l’histoire et surtout, par la langue. Celle-ci est le véhicule de la mémoire historique d’un peuple et non pas un ensemble accidentel de mots en vrac ne servant qu’à une communication élémentaire, “utile”, comme tente de le faire croire l’enseignement dévoyé d’aujourd’hui quand il régule de manière autoritaire (sans en avoir l’air... à grand renfort de justifications pseudo-pédagogiques boiteuses...) et maladroite (en changeant d’avis à tour de bras...) l’apprentissage des langues maternelles et des langues étrangères, réduisant leur étude à des tristes répétitions de banalités quotidiennes vides de sens. Davis: “La langue qui évolue avec le peuple est conforme à ses origines; elle décrit son climat, sa constitution et ses moeurs; elle se mêle inextricablement à son histoire et à son âme...” (cité par D. G. Boyce, op. cit.).

Le nationalisme irlandais est l’exemple même d’un nationalisme de matrice “herdérienne”. La figure la plus emblématique de l’ “herdérianisation” du nationalisme irlandais demeure Thomas Davis, né en 1814. Bien qu’il ait été un protestant d’origine anglo-galloise, son nationalisme irlandais propose surtout de dépasser les clivages religieux qui divisent l’Ile Verte, et d’abandonner l’utilitarisme, idéologie dominante en Angleterre au début du 19ème siècle. Le nationalisme irlandais est donc aussi une révolte contre le libéralisme utilitariste; l’effacer de l’horizon des peuples est dès lors la tâche exemplaire qui l’attend, selon Thomas Davis. Ecoutons-le: “L’anglicanisme moderne, c’est-à-dire l’utilitarisme, les idées de Russell et de Peel ainsi que celles des radicaux, que l’on peut appler ‘yankeeïsme’ ou ‘anglichisme’, se borne à mesurer la prospérité à l’aune de valeurs échangeables, à mesurer le devoir à l’aune du gain, à limiter les désirs [de l’homme] aux fringues, à la bouffe et à la [fausse] respectabilité; cette malédiction [anglichiste] s’est abattue sur l’Irlande sous le règne des Whigs mais elle est aussi la malédiction favorite des Tories à la Peel” (cité in: D. George Boyce, “Nationalism in Ireland”, Routledge, London, 1995, 3ème éd.). Comme Thomas Carlyle, Thomas Davis critique l’étranglement mental des peuples des Iles Britanniques par l’utilitarisme ou la “shop keeper mentality”; inspiré par les idées du romantisme nationaliste allemand, dérivé de Herder, il explique à ses compatriotes qu’un peuple, pour se dégager de la “néo-animalité” utilitariste, doit cesser de se penser non pas comme un “agglomérat accidentel” de personnes d’origines disparates habitant sur un territoire donné, mais comme un ensemble non fortuit d’hommes et de femmes partageant une culture héritée de longue date et s’exprimant par la littérature, par l’histoire et surtout, par la langue. Celle-ci est le véhicule de la mémoire historique d’un peuple et non pas un ensemble accidentel de mots en vrac ne servant qu’à une communication élémentaire, “utile”, comme tente de le faire croire l’enseignement dévoyé d’aujourd’hui quand il régule de manière autoritaire (sans en avoir l’air... à grand renfort de justifications pseudo-pédagogiques boiteuses...) et maladroite (en changeant d’avis à tour de bras...) l’apprentissage des langues maternelles et des langues étrangères, réduisant leur étude à des tristes répétitions de banalités quotidiennes vides de sens. Davis: “La langue qui évolue avec le peuple est conforme à ses origines; elle décrit son climat, sa constitution et ses moeurs; elle se mêle inextricablement à son histoire et à son âme...” (cité par D. G. Boyce, op. cit.).

Catholique, l’Irlande profonde réagit contre la colonisation puritaine, achevée par Cromwell au 17ème siècle. Le chantre d’un “homo celticus” ou “hibernicus”, différent du puritain anglais ou de l’utilitariste du 19ème siècle, sera indubitablement Padraig Pearse (1879-1916). Son nationalisme mystique vise à faire advenir en terre d’Irlande un homme non pas “nouveau”, fabriqué dans un laboratoire expérimental qui fait du passé table rase, mais renouant avec des traditions immémoriales, celles du “Gaël”. Pearse: “Le Gaël n’est pas comme les autres hommes, la bêche et le métier à tisser, et même l’épée, ne sont pas pour lui. Mais c’est une destinée plus glorieuse encore que celle de Rome qui l’attend, plus glorieuse aussi que celle de Dame Britannia: il doit devenir le sauveur de l’idéalisme dans la vie moderne, intellectuelle et sociale” (cité in: F. S. L. Lyons, “Culture and Anarchy in Ireland 1890-1939”, Oxford University Press, 1982). Pearse, de parents anglais, se réfère à la légende du héros païen Cuchulainn, dont la devise était: “Peu me chaut de ne vivre qu’un seul jour et qu’une seule nuit pourvu que ma réputation (fama) et mes actes vivent après moi”. Cette concession d’un catholique fervent au paganisme celtique (du moins au mythe de Cuchulainn) se double d’un culte de Saint Columcille, le moine et missionnaire qui appartenait à l’ordre des “Filid” (des druides après la christianisation) et entendait sauvegarder sous un travestissement chrétien les mystères antiques et avait exigé des chefs irlandais de faire construire des établissements pour qu’on puisse y perpétuer les savoirs disponibles; à ce titre, Columcille, en imposant la construction d’abbayes-bibliothèques en dur, a sauvé une bonne partie de l’héritage antique. Pearse: “L’ancien système irlandais, qu’il ait été païen ou chrétien, possédait, à un degré exceptionnel, la chose la plus nécessaire à l’éducation: une inspiration adéquate. Columcille nous a fait entendre ce que pouvait être cette inspiration quand il a dit: ‘si je meurs, ce sera de l’excès d’amour que je porte en moi, en tant que Gaël’. Un amour et un sens du service si excessif qu’il annihile toute pensée égoïste, cette attitude, c’est reconnaître que l’on doit tout donner, que l’on doit être toujours prêt à faire le sacrifice ultime: voilà ce qui a inspiré le héros Cuchulainn et le saint Columcille; c’est l’inspiration qui a fait de l’un un héros, de l’autre, un saint” (cité par F. S. L. Lyons, op. cit.). Chez Pearse, le mysticisme pré-chrétien et la ferveur d’un catholicisme rebelle fusionnent dans un culte du sang versé. La rose noire, symbole de l’Irlande humiliée, privée de sa liberté et de son identité, deviendra rose rouge et vivante, resplendissante, par le sang des héros qui la coloreront en se sacrifiant pour elle. Cette mystique de la “rose rouge” était partagée par trois martyrs de l’insurrection des Pâques 1916: Pearse lui-même, Thomas MacDonagh et Joseph Plunkett. On peut vraiment dire que cette vision mystique et poétique a été prémonitoire.

Catholique, l’Irlande profonde réagit contre la colonisation puritaine, achevée par Cromwell au 17ème siècle. Le chantre d’un “homo celticus” ou “hibernicus”, différent du puritain anglais ou de l’utilitariste du 19ème siècle, sera indubitablement Padraig Pearse (1879-1916). Son nationalisme mystique vise à faire advenir en terre d’Irlande un homme non pas “nouveau”, fabriqué dans un laboratoire expérimental qui fait du passé table rase, mais renouant avec des traditions immémoriales, celles du “Gaël”. Pearse: “Le Gaël n’est pas comme les autres hommes, la bêche et le métier à tisser, et même l’épée, ne sont pas pour lui. Mais c’est une destinée plus glorieuse encore que celle de Rome qui l’attend, plus glorieuse aussi que celle de Dame Britannia: il doit devenir le sauveur de l’idéalisme dans la vie moderne, intellectuelle et sociale” (cité in: F. S. L. Lyons, “Culture and Anarchy in Ireland 1890-1939”, Oxford University Press, 1982). Pearse, de parents anglais, se réfère à la légende du héros païen Cuchulainn, dont la devise était: “Peu me chaut de ne vivre qu’un seul jour et qu’une seule nuit pourvu que ma réputation (fama) et mes actes vivent après moi”. Cette concession d’un catholique fervent au paganisme celtique (du moins au mythe de Cuchulainn) se double d’un culte de Saint Columcille, le moine et missionnaire qui appartenait à l’ordre des “Filid” (des druides après la christianisation) et entendait sauvegarder sous un travestissement chrétien les mystères antiques et avait exigé des chefs irlandais de faire construire des établissements pour qu’on puisse y perpétuer les savoirs disponibles; à ce titre, Columcille, en imposant la construction d’abbayes-bibliothèques en dur, a sauvé une bonne partie de l’héritage antique. Pearse: “L’ancien système irlandais, qu’il ait été païen ou chrétien, possédait, à un degré exceptionnel, la chose la plus nécessaire à l’éducation: une inspiration adéquate. Columcille nous a fait entendre ce que pouvait être cette inspiration quand il a dit: ‘si je meurs, ce sera de l’excès d’amour que je porte en moi, en tant que Gaël’. Un amour et un sens du service si excessif qu’il annihile toute pensée égoïste, cette attitude, c’est reconnaître que l’on doit tout donner, que l’on doit être toujours prêt à faire le sacrifice ultime: voilà ce qui a inspiré le héros Cuchulainn et le saint Columcille; c’est l’inspiration qui a fait de l’un un héros, de l’autre, un saint” (cité par F. S. L. Lyons, op. cit.). Chez Pearse, le mysticisme pré-chrétien et la ferveur d’un catholicisme rebelle fusionnent dans un culte du sang versé. La rose noire, symbole de l’Irlande humiliée, privée de sa liberté et de son identité, deviendra rose rouge et vivante, resplendissante, par le sang des héros qui la coloreront en se sacrifiant pour elle. Cette mystique de la “rose rouge” était partagée par trois martyrs de l’insurrection des Pâques 1916: Pearse lui-même, Thomas MacDonagh et Joseph Plunkett. On peut vraiment dire que cette vision mystique et poétique a été prémonitoire.

En dépit de son “papisme”, l’Irlande embraye donc sur le renouveau celtique, néo-païen, né au Pays de Galles à la fin du 18ème, où les “identitaires” gallois de l’époque réaniment la tradition des fêtes populaires de l’Eisteddfod, dont les origines remontent au 12ème siècle. Plus tard, les reminiscences celtiques se retrouvent chez des poètes comme Yeats, pourtant de tradition familiale protestante, et comme Padraig Pearse (que je viens de citer et auquel Jean Mabire a consacré une monographie), fusillé après le soulèvement de Pâques 1916. En Flandre, la renaissance d’un nationalisme vernaculaire, le premier recours conscient aux racines locales et vernaculaires via une volonté de sauver la langue populaire du naufrage, s’inscrit, dès son premier balbutiement, dans la tradition des “autres Lumières”, non pas directement de Herder mais d’une approche “rousseauiste” et “leibnizienne” (elle reprend —outre l’idée rousseauiste d’émancipation réinsérée dans une histoire populaire réelle et non pas laissée dans une empyrée désincarnée— l’idée d’une appartenance oubliée à l’ensemble des peuples “japhétiques”, c’est-à-dire indo-européens, selon Leibniz): cette approche est parfaitement décelable dans le manifeste de 1788 rédigé par Jan-Baptist Verlooy avant la “révolution brabançonne” de 1789 (qui contrairement à la révolution de Paris était “intégriste catholique” et dirigée contre les Lumières des Encyclopédistes). L’érudition en pays de langues germaniques s’abreuvera à la source herdérienne, si bien, que l’on peut aussi qualifier le mouvement flamand de “herdérien”. Il tire également son inspiration du roman historique écossais (Walter Scott), expression d’une rébellion républicaine calédonienne, d’inspiration panceltique avant la lettre. En effet, Hendrik Conscience avait lu Scott, dont le style narratif et romantique lui servira de modèle pour le type de roman national flamando-belge qu’il entendait produire, juste avant d’écrire son célèbre “Lion des Flandres” (= “De Leeuw van Vlaanderen”). Les Allemands Hoffmann von Fallersleben et Oetker recueilleront des récits populaires flamands selon la méthode inaugurée par les Frères Grimm dans le Nord de la Hesse, le long d’une route féérique que l’on appelle toujours la “Märchenstrasse” (“La route des contes”). De nos jours encore, il existe toute une érudition flamande qui repose sur les mêmes principes archéo-généalogiques.

L’idéal de l’Odelsbonde

En Scandinavie, la démarche archéo-généalogique de Herder fusionne avec des traditions locales norvégiennes ou danoises (avec Grundvigt, dont l’itinéraire fascinait Jean Mabire). La tradition politique scandinave, avec sa survalorisation du paysannat (surtout en Norvège), dérive directement de postulats similaires, les armées norvégiennes, au service des monarques suédois ou danois, étant constituées de paysans libres, sans caste aristocratique distincte du peuple et en marge de lui (au sens où on l’entendait dans la France de Louis XV, par exemple, quand on ne tenait pas compte des paysannats libres locaux). L’idéal humain de la tradition politique norvégienne, jusque chez un Knut Hamsun, est celui de l’Odelsbonde, du “paysan libre” arcbouté sur son lopin ingrat, dont il tire librement sa subsistance, sous un climat d’une dureté cruelle. Les musées d’Oslo exaltent cette figure centrale, tout en diffusant un ethnopluralisme sainement compris: le même type d’érudition objective est mis au service des peuples non indo-européens de l’espace circumpolaire, comme les Sami finno-ougriens.

L’actualité montre que cette double tradition herdérienne et grundvigtienne en Scandinavie, flanquée de l’idéal de l’Odelsbonde demeure vivace et qu’elle peut donner des leçons de véritable démocratie (il faudrait dire: “de laocratie”, “laos” étant le véritable substantif désignant le meilleur du peuple en langue grecque) à nos démocrates auto-proclamés qui hissent les catégories les plus abjectes de la population au-dessus du peuple réel, c’est-à-dire au-dessus des strates positives de la population qui oeuvrent en cultivant le sol, en produisant de leurs mains des biens nécessaires et de bonne qualité ou en transmettant le savoir ancestral. Seules ces dernières castes sont incontournables et nécessaires au bon fonctionnement d’une société. Les autres, celles qui tiennent aujourd’hui le haut du pavé, sont parasitaires et génèrent des comportements anti-laocratiques: le peuple d’Islande l’a compris au cours de ces deux ou trois dernières années; il a flanqué ses banquiers et les politicards véreux, qui en étaient les instruments, au trou après la crise de l’automne 2008. Résultat: l’Islande se porte bien. Elle a redressé la barre et se développe. Les strates parasitaires ont été matées. Nos pays vont mal: les banquiers et leurs valets politiciens tirent leur révérence en empochant la manne de leurs “parachutes dorés”. Aucun cul de basse-fosse ne leur sert de logis bien mérité. Dès lors tout vaut tout et tout est permis (pourquoi faudrait-il désormais sanctionner l’ado qui pique un portable à l’étal d’un “Media-Markt”, si un patapouf comme Dehaene fout le camp après son interminable cortège de gaffes avec, en son escarcelle, des milliards de dédommagements non mérités?). Les principes les plus élémentaires d’éthique sont foulés aux pieds.

Tradition “herdérienne” dans les pays slaves

Dans les pays slaves, la tradition archéo-généalogique de Herder s’est maintenue tout au long du 19ème siècle et a même survécu sous les divers régimes communistes, imposés en 1917 ou en 1945-48. Chez les Tchèques, elle a sauvé la langue de l’abâtardissement mais s’est retournée paradoxalement contre l’Allemagne, patrie de Herder, et contre l’Autriche-Hongrie. Chez les Croates et les Serbes, elle a toujours manifesté sa présence, au grand dam des éradicateurs contemporains; en effet, les porteurs de l’idéal folciste sud-slave ont été vilipendés par Alain Finkelkraut lors de la crise yougoslave du début des années 90 du 20ème siècle, sous prétexte que ces érudits et historiens auraient justifié à l’avance les “épurations ethniques” du récent conflit inter-yougoslave, alors que le journaliste et slaviste israélite autrichien Wolfgang Libal considérait dans son livre “Die Serben”, publié au même moment, que ces figures, vouées aux gémonies par Finkelkraut et les autres maniaques parisiens du “politiquement correct” et du “prêt-à-penser”, étaient des érudits hors pair et des apôtres de la libération laocratique de leurs peuples, notamment face à l’arbitraire ottoman... Vous avez dit “bricolage médiatique”? En Russie, l’héritage de Herder a donné les slavophiles ou “narodniki”, dont la tradition est demeurée intacte aujourd’hui, en dépit des sept décennies de communisme. Des auteurs contemporains comme Valentin Raspoutine ou Alexandre Soljénitsyne en sont tributaires. Le travail de nos amis Ivanov, Avdeev et Toulaev également.

Dans les pays slaves, la tradition archéo-généalogique de Herder s’est maintenue tout au long du 19ème siècle et a même survécu sous les divers régimes communistes, imposés en 1917 ou en 1945-48. Chez les Tchèques, elle a sauvé la langue de l’abâtardissement mais s’est retournée paradoxalement contre l’Allemagne, patrie de Herder, et contre l’Autriche-Hongrie. Chez les Croates et les Serbes, elle a toujours manifesté sa présence, au grand dam des éradicateurs contemporains; en effet, les porteurs de l’idéal folciste sud-slave ont été vilipendés par Alain Finkelkraut lors de la crise yougoslave du début des années 90 du 20ème siècle, sous prétexte que ces érudits et historiens auraient justifié à l’avance les “épurations ethniques” du récent conflit inter-yougoslave, alors que le journaliste et slaviste israélite autrichien Wolfgang Libal considérait dans son livre “Die Serben”, publié au même moment, que ces figures, vouées aux gémonies par Finkelkraut et les autres maniaques parisiens du “politiquement correct” et du “prêt-à-penser”, étaient des érudits hors pair et des apôtres de la libération laocratique de leurs peuples, notamment face à l’arbitraire ottoman... Vous avez dit “bricolage médiatique”? En Russie, l’héritage de Herder a donné les slavophiles ou “narodniki”, dont la tradition est demeurée intacte aujourd’hui, en dépit des sept décennies de communisme. Des auteurs contemporains comme Valentin Raspoutine ou Alexandre Soljénitsyne en sont tributaires. Le travail de nos amis Ivanov, Avdeev et Toulaev également.

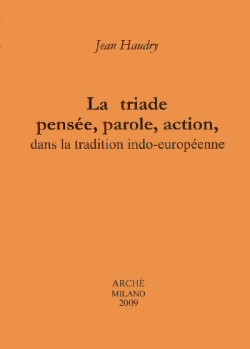

En Bretagne, le réveil celtique, après 1918, s’inscrit dans le sillage du celtisme irlandais et de toutes les tentatives de créer un mouvement panceltique pour le bien des “Six Nations” (Irlandais, Gallois, Gaëliques écossais, Manxois, Corniques et Bretons), un panceltisme dûment appuyé, dès le lendemain de la défaite allemande de 1945, par le nouvel Etat irlandais dominé par le Fianna Fail d’Eamon de Valera et par le ministre irlandais Sean MacBride, fils d’un fusillé de 1916. La tradition archéo-généalogique de Herder, d’où dérive l’idéal de “patrie charnelle” et le rejet de tous les mécanismes anti-laocratiques visant à infliger aux peuples une domination abstraite sous un masque “démocratique” ou non, est immensément riche en diversités. Sa richesse est même infinie. Tout mouvement identitaire, impliquant le retour à la terre et au peuple, aux facteurs sang et sol de la méthode historique d’Hyppolite Taine, à l’agonalité entre “paroles diverses” (Lyotard), est un avatar de cette immense planète de la pensée, toute tissée d’érudition. Si un Jean Haudry explore la tradition indo-européenne et son émergence à l’ère proto-historique, si un Pierre Vial exalte les oeuvres de Jean Giono ou d’Henri Vincenot ou si un Jean Mabire évoque une quantité impressionnante d’auteurs liés à leurs terres ou chante la geste des “éveilleurs de peuple”, ils sont des disciples de Herder et des chantres des patries charnelles. Ils ne cherchent pas les fondements du politique dans des idées figées et toutes faites ni n’inscrivent leurs démarches dans une métapolitique aggiornamenté, qui se voudrait aussi une culture du “débat”, un “autre débat” peut-être, mais qui ne sera jamais qu’une sorte d’ersatz plus ou moins “droitisé”, vaguement infléchi de quelques misérables degrés vers une droite de conviction, un ersatz à coup sûr parisianisé de ces “palabres rationnels” de Habermas qui ont tant envahi nos médias, nos hémicycles politiques, nos innombrables commissions qui ne résolvent rien.

Robert STEUCKERS.

Avec la nostalgie du “Grand Lothier”, Forest-Flotzenberg & Nancy, mars 2012.

Le terme “action”, en politique, dans l’espace linguistique francophone, possède une genèse particulière. Maurras utilise le mot dans le nom de son mouvement, l’Action Française, sans nécessairement se référer à la philosophie du catholique Maurice Blondel, auteur d’un solide traité philosophique intitulé “L’Action”, pour qui l’engagement pour la foi devait être permanent et inscrit dans des “oeuvres”, créées pour le “Bien commun” et qu’il fallait perpétuer en offrant ses efforts, sans tenter de les monnayer, sans espérer une sinécure comme récompense. En Belgique, le Cardinal Mercier, correspondant de Blondel, donnera une connotation politisée, sans nul doute teintée de maurrassisme, à des initiatives comme l’Action Catholique de la Jeunesse Belge (ACJB), dont émergeront deux phénomènes marquants de l’histoire et de l’art belges du 20ème siècle: 1) le rexisme de Degrelle en tant que dissidence contestatrice fugace et éphémère du “Parti Catholique”, et, 2) dans un registre non politicien et plus durable, la figure de Tintin, qui agit dans ses aventures pour que le Bien platonicien ou la justice (divine?) triomphe, sans jamais faire état de ses croyances, de ses aspirations religieuses, sans jamais montrer bondieuseries ou affects pharisiens. Cette dimension aventurière, Saint-Loup l’a très certainement incarnée, comme Tintin, même si son idiosyncrasie personnelle ne le rapprochait nullement du catholicisme français de son époque, amoureux des productions graphiques d’Hergé via la revue “Coeurs Vaillants”; en effet, Saint-Loup est né dans une famille protestante, hostile à l’Eglise en tant qu’appareil trop rigide. Ce protestantisme se muera en un laïcisme militant, exercé dans un cadre politique socialiste, se voulant détaché de tout appareil clérical, au nom du laïcisme révolutionnaire. Saint-Loup crée en effet ses auberges de jeunesse dans le cadre d’une association nommée “Centre laïque des Auberges de Jeunesse”. Dans cette optique, qui est la sienne avant-guerre, le monde idéal, s’il advenait, devrait être tissé de fraternité, ce qui exclut tout bigotisme et tout alignement sur les manies des bien-pensants (et là il rejoint un catholique haut en couleurs, Georges Bernanos...).