Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - VOULOIR (Bruxelles) - FÉVRIER 1988

Robert STEUCKERS:

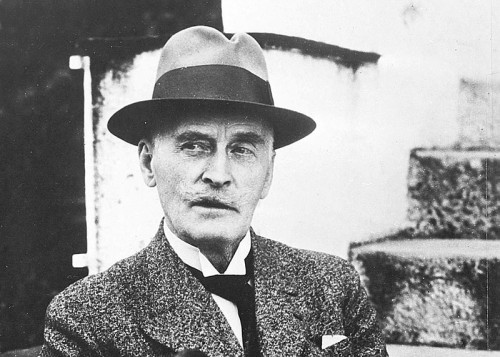

Knut Hamsun: un itinéraire hors du commun

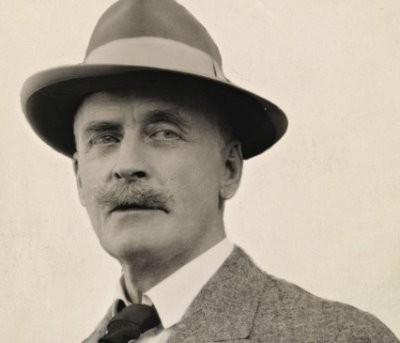

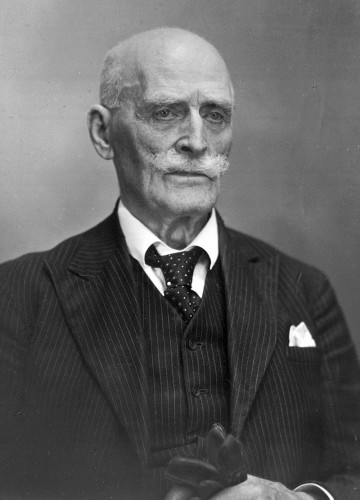

Knut Hamsun: une vie qui traverse presque un siècle entier, qui s'étend de 1859 à 1952, une vie qui a cheminé entre les premières manifestations des rythmes industriels en Norvège et l'ouverture macabre de l'ère atomique, la nôtre, celle qui commence à Hiroshima en 1945. Hamsun est donc le témoin d'extraordinaires mutations et, surtout, un homme qui s'insurge contre la disparition inéxorable du fond européen, du Grund où tous les génies de nos peuples ont puisé: le paysannat, l'humanité qui est bercée par les pulsations intactes de la Vie naturelle. Ce siècle d'activité littéraire, de rébellion constante, a permis à l'écrivain norvégien de briller de toutes les façons: tour à tour, il a été poète idyllique, créateur d'épopées puissantes ou d'un lyrisme de situation, critique audacieux des dysfonctionnements sociaux du "stupide XIXème siècle". Dans son œuvre à facettes multiples, on perçoit pourtant d'emblée quelques constantes majeures: une adhésion à la Nature, une nostalgie de l'homme originel, de l'homme face à l'élémentaire, une volonté de se libérer de la civilisation moderne d'essence mécaniciste. Dans une lettre qu'il écrivit à l'âge de vingt-neuf ans, on décèle cette phrase si significative: "Mon sang devine que j'ai en moi une fibre nerveuse qui m'unit à l'univers, aux éléments".

Hamsun nait à Lom-Gudbrandsdalen, dans le Nord de la Norvège, une patrie qu'il n'a jamais reniée et qui sera la toile de fond de toute son imagination romanesque; il passe son enfance et son adolescence à Hammarøy dans la province du Nordland, au large des Iles Lofoten et au-delà du Cercle Polaire Arctique. C'est une vie rurale, dans un paysage formidable, impressionnant, unique, avec des falaises gigantesques, des fjords grandioses et des lumières boréales; ce sera aussi l'influence négative d'un oncle piétiste qui conduira bien vite le jeune Knut à vivre une vie de vagabond sympathique, d'itinérant qui expérimente la vie sous toutes ses formes.

Knut Pedersen —c'est le vrai nom de Knut Hamsun— est le fils d'un paysan, Per Pedersen, qui, à quarante ans, décide de quitter la ferme qui appartenait à sa famille depuis plusieurs générations, pour aller se fixer à Hamarøy et y devenir tailleur. Ce changement, cette sortie hors de la tradition familiale, hors d'un contexte plusieurs fois centenaire, provoque la disette et la précarité dans cette famille ébranlée et le jeune Knut, à neuf ans, se voit confié à cet oncle sévère, dont je viens de parler, un oncle dur, puritain, qui hait les jeux, même ceux des enfants, et frappe dru pour se faire obéir. C'est donc à Vestfjord, chez cet oncle puritain, prédicateur, amateur de théologie moralisante, que Knut Hamsun rencontrera son destin de vagabond. Pour échapper à la rudesse et à la brutalité de ce prédicateur évangélique qui cogne pour le bien de Dieu, qui brise les rires, lesquels, sans doute, ont à ses yeux l'avant-goût du péché, le jeune Knut se replie sur lui-même et a recours à la forêt du Grand Nord, si chiche, mais entourée de paysages tellement féériques... La dialectique hamsunienne du moi et de la nature prend corps aux rares moments où l'oncle ne fait pas trimer le garçonnet pour récupérer la dépense de quelques œufs et d'une tranche de pain noir.

Cette vie, entre la Bible et les calottes, Knut l'endurera cinq ans; à quatorze ans en effet il plie bagage et retourne à Lom, dans son Sud natal, où il devient employé de commerce. La vie itinérante commence: Hamsun acquiert son propre, celui d'être un "vagabond". De quinze à dix-sept ans, il errera dans le Nord et y vendra aux autochtones toutes sortes de marchandises, comme Edevart, personnage de son célèbre roman Les Vagabonds. A dix-sept, il apprend le métier de cordonnier et écrit son premier ouvrage: "Mystères". Il devient une célébrité locale et passe au grade d'employé, puis d'instituteur. Un riche marchand le prend sous sa protection et lui procure une somme d'argent afin qu'il puisse continuer à écrire. Ainsi naît en 1879, une deuxième œuvre, "Frida", que refusent les éditeurs. L'espoir de devenir écrivain s'évanouit, malgré une tentative d'entrer en contact avec Björnson...

Commence alors une nouvelle période de vagabondage: Hamsun est terrassier, chanteur des rues, contre-maître dans une carrière, etc..., et ses seules joies sont celles des bals du samedi soir. En 1882, à 23 ans, il part en Amérique où la vie sera aussi difficile qu'en Norvège et où Hamsun sera tour à tour porcher, employé de commerce, aide-maçon et marchand de bois. A Minneapolis, il vivra des jours meilleurs dans un foyer de prédicateurs "unitariens", des Norvégiens, immigrés, comme lui, en Amérique. Cette position lui permet de donner régulièrement des conférences sur divers thèmes littéraires: là son style s'affirme et cet homme jeune, de belle allure, énergique et costaud transforme ses déboires et ses rancœurs en sarcasmes et en un humour féroce, haut en couleurs, où pointe ce génie, qui ne sera reconnu que quelques années plus tard.

Après un bref retour en Norvège, il revient en Amérique et vit à Chicago où il est receveur de tramway. Ce deuxième séjour américain ne dure qu'une bonne année et, c'est définitivement désillusionné qu'il rentre en Scandinavie. Il s'installe à Copenhague, dans une triste mansarde, avec la faim qui lui tenaille le ventre. Cette faim, cette misère qui lui collait à la peau, va le rendre célèbre en un tourne-main. Amaigri, à moitié clochardisé, il présente une esquisse de ce roman, écrit dans sa mansarde danoise, à Edvard Brandes, le frère de Georg Brandes, ami danois et juif de Nietzsche, grand pourfendeur du christianisme paulinien, présenté comme ancêtre du communisme niveleur. Georg Brandes fait paraître cette esquisse anonymement dans la revue "Ny Jord" ("Terre Nouvelle") et le public s'enthousiasme, les journaux réclament des textes de cet auteur inconnu et si fascinant. L'ère des vaches maigres est définitivement terminée pour Hamsun, âgé de 29 ans. "La Faim" décrit les expériences de l'auteur confronté avec la faim, les fantasmes qu'elle fait naître, les nervosités qu'elle suscite... Cet écrit d'introspection bouleverse les techniques littéraires en vogue. Il conjugue romantisme et réalisme. Et Hamsun écrit: "Ce qui m'intéresse, c'est l'infinie variété des mouvements de ma petite âme, l'étrangeté originale de ma vie mentale, le mystère des nerfs dans un corps affamé!...".

Quand "La Faim" paraît sous forme de livre en 1890, le public découvre une nouvelle jeunesse de l'écriture, un style tout aussi neuf, impulsif, capricieux, d'une finesse psychologique infinie, transmis par une écriture vive, agrémentée de tournures surprenantes où s'exprime l'humour sarcastique, vital, construit de paradoxes audacieux, qu'Hamsun avait déjà dévoilé dans ses premières conférences américaines. "La Faim" dévoile aussi un individualisme nouveau, juvénile et frais. Hamsun écrit que les livres doivent nous apprendre "les mondes secrets qui se font, hors du regard, dans les replis cachés de l'âme, ... ces méandres de la pensées et du sentiment dans le bleu; ces allées et venues étranges et fugaces du cerveau et du cœur, les effets singuliers des nerfs, les morsures du sang, les prières de nos moelles, toute la vie inconsciente de l'âme". La fin du siècle doit laisser la place à l'individualité et à ses originalités, aux cas complexes qui ne correspondent pas aux sentiments et à l'âme de l'homme moderne. Cas complexes qui ne sont pas figés dans des habitudes pesantes, des routines bourgeoises mais vagabondent et voient, grâce à leur sécession complète, les choses dans leur nudité. Ce rapport direct aux choses, ce contournement des conventions et des institutions, permet l'audace et la liberté de s'accrocher à l'essentiel, aux grandes forces telluriques et interdit le recours aux petits plaisirs stéréotypés, au tourisme conventionnel. L'individu vagabondant entre son moi et la Terre omniprésente n'est pas l'individu-numéro, perdu dans une masse amorphe, privée de tous liens charnels avec les éléments.

Dans "La Faim", l'affamé se détache donc totalement de la communauté des hommes; son intériorité se replie sur elle-même comme celle de l'enfant Hamsun qui vagabondait dans la forêt, errait dans le cimetière ou se plantait au sommet d'une colline pour boire les beautés du paysage. L'affamé ne développe aucune rancœur ni revendication contre la communauté des hommes; il ne l'accuse pas. Il se borne à constater que le dialogue entre lui et cette communauté est devenu impossible et que seule l'introspection est enrichissante.

De ces impressions d'affamés, de l'impossibilité du dialogue individu/communauté, découle toute l'anthropologie que nous suggère Hamsun. Car il est sans doute inutile de passer en revue sa biographie, d'ennumérer tous les livres qu'il a écrits, si l'on passe à côté de cette anthropologie implicite, présente partout dans son œuvre. Si on néglige d'en donner une esquisse, fût-elle furtive, on ne comprend rien à son message métapolitique ni à son engagement militant ultérieur aux côtés de Quisling.

La société urbaine, industrielle, mécanisée, pense et affirme Hamsun, a détruit l'homme total, l'homme entier, l'odalsbonde (1) de la tradition scandinave. Elle a détruit les liens qui unissent tout homme total aux éléments. Résultat: le paysan, arraché à sa glèbe et jeté dans les villes perd sa dimension cosmique, acquiert des manies stériles, ses nerfs ne sont plus en communion avec l'immanence cosmique et s'agitent stérilement. Si l'on parlait en langage heideggerien, on dirait que la déréliction urbaine, moderniste, culbute l'homme dans l'"inauthenticité". Sur le plan social, la rupture des liens directs et immédiats, que l'homme resté entier entretient avec la nature, conduit à toutes sortes de comportements aberrants ou à l'errance, au vagabondage fébrile de l'affamé.

Les héros hamsuniens, Nagel de "Mystères", surnommé l'"étranger de l'existence", et Glahn de "Pan", sont des comètes, des étoiles arrachées à leur orbite. Glahn vit en communion avec la nature mais des lubies urbaines, incarnées dans l'image d'Edvarda, femme fatale, lui font perdre cette harmonie et le conduise au suicide, après un voyage aux Indes, quête aussi fébrile qu'inutile. Tous deux vivent le destin de ces vagabonds qui n'ont pas la force de retourner définitivement à la terre ou qui, par stupidité, quittent la forêt qui les avait accueillis, comme le fit Hamsun à l'époque de son bref rêve américain.

Le véritable modèle anthropologique de Hamsun, c'est Isak, le héros central de "L'Eveil de la Glèbe": Isak demeure dans ses champs, pousse sa charrue, développe son exploitation, poursuit sa tâche, en dépit des élucubrations de son épouse, des sottises de son fils Eleseus qui végète en ville, se ruine, et disparaît en Amérique, de l'implantation temporaire d'une mine près de son domaine. Le monde des illusions modernes tourbillone autour d'Isak qui demeure imperturbable et gagne. Son imperméabilité naturelle, tellurique, à l'égard des manies modernes lui permet de léguer à son fils Sivert, le seul fils qui lui ressemble, une ferme bien gérée et porteuse d'avenir. Ni Isak ni Sivert ne sont "moraux" au sens puritain et religieux du terme. La nature qui leur donne force et épaisseur n'est pas une nature idéale, construite, à la mode de Rousseau, mais une âpre compagne; elle n'est pas un modèle éthique mais la source première vers laquelle retourne le vagabond que le modernisme a détaché de sa communauté et condamné à la faim dans les déserts urbains.

C'est donc dans le vagabondage, dans les expériences existentielles innombrables que le vagabond Hamsun a vécu entre ses 14 et ses 29 ans, dans la conscience que ce vagabondage a été causé par ces illusions modernistes qui hantent les cerveaux humains de l'âge moderne et les poussent sottement à construire des systèmes sociaux qui excluent sans merci les hommes originaux; c'est dans tout cela que s'est forgée l'anthropologie de Hamsun.

Avant de faire éditer "La Faim", Hamsun avait publié un réquisitoire contre l'Amérique, pays de l'errance infructueuse, pays qui ne recèle aucune terre où retourner lorsque l'errance pèse. Cet anti-américanisme, étendu à une hostilité générale envers le monde anglo-saxon, demeurera une constante dans les sentiments para-politiques de Hamsun. Sa critique ultérieure du tourisme de masse, principalement anglo-américain, est un écho de ce sentiment, couplé à l'humiliation du fier Norvégien qui voit son peuple transformé en une population de femmes de chambre et de garçons de café.

Si ce pamphlet anti-américain, "La Faim", "Pan", "Victoria", "Sous l'étoile d'automne", "Benoni", etc., sont les œuvres d'un premier Hamsun, du vagabond rebelle et impétueux, du déraciné malgré lui qui connait sa blessure intime, le roman "Un vagabond joue en sourdine" (1909), qui paraît quand Hamsun atteint l'âge de cinquante ans, marque une transition. La vagabond vieux d'un demi-siècle regarde son passé avec tendresse et résignation; il sait désormais que l'époque des sentiments enflammés est passée et adopte un style moins fulgurant et moins lyrique, plus posé, plus contemplatif. En revanche, le souffle épique et la dimension sociale acquièrent une importance plus grande. L'ambiance trouble de "La Faim", le lyrisme de "Pan" cède la place à une critique sociale pointue, dépourvue de toute concession.

C'est aussi à 50 ans, en 1909, que Hamsun se marie pour la seconde fois —un premier mariage avait échoué— avec Marie Andersen, de 24 ans sa cadette, qui lui donnera de nombreux enfants et demeurera à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. La vagabond devient sédentaire, redevient paysan (Hamsun achète plusieurs fermes, avant de se fixer définitivement à Nörholm), retrouve sa glèbe et s'y raccroche. L'événement biographique se répercute dans l'œuvre et l'innocence anarchique se dépouille de ses excès et pose son "idéal", celui qu'incarne Isak. La trame de "L'Eveil de la Glèbe", c'est la conjugaison du passé vagabond et de la réimbrication dans un terroir, la dialectique entre l'individualité errante et l'individualité qui fonde une communauté, entre l'individualité qui se laisse séduire par les chimères urbaines et modernes, par les artifices idéologiques et désincarnés, et l'individualité qui accomplit sa tâche, imperturbablement, sans quitter la Terre des yeux. La puissance de ces paradoxes, de ces oppositions, vaut à Hamsun le Prix Nobel de Littérature. "L'Eveil de la Glèbe", avec son personnage central, le paysan Isak, constitue l'apothéose de la prose hamsunienne.

On y retrouve cette volonté de retour à l'élémentaire que partageaient notamment un Friedrich-Georg Jünger et un Jean Giono.

La modèle anthropologique hamsunien correspond aussi à l'idéal paysan du "mouvement nordique" qui agitait l'Allemagne et les pays scandinaves depuis la fin du XIXème siècle et que, plus tard, les nationaux-socialistes Darré et von Leers (2) incarneront dans la sphère politique. Dans les années 20 s'affirment donc trois opinions politisables chez Hamsun: 1) son anti-américanisme et son anglophobie, 2) sa hargne à l'égard des journalistes, propagateurs des illusions modernistes (Cf. "Le Rédacteur Lynge") et 3) son anthropologie implicite, représentée par Isak. A cela s'ajoute une phrase, tirée des vagabonds: "Aucun homme sur cette terre ne vit des banques et de l'industrie. Aucun. Les hommes vivent de trois choses et de rien de plus: du blé qui pousse dans les champs, du poisson qui vit dans la mer et des animaux et oiseaux qui croissent dans la forêt. De ces trois choses". Le parallèle est facile à tracer ici avec Ezra Pound et son maître, l'économiste anarchisant Silvio Gesell (3), en ce qui concerne l'hostilité à l'encontre des banques. La haine à l'endroit du mécanicisme industriel, nous la retrouvons chez Friedrich-Georg Jünger (4). Et Hamsun n'anticipe-t-il pas Baudrillard en stigmatisant les "simulacres", constituant le propre de nos sociétés de consommation?

Devant cette offensive du modernisme, il faut, écrit Hamsun à 77 ans, dans "La boucle se referme" (1936), demeurer en marge, être une énigme constante pour ceux qui adhèrent aux séductions du monde marchand.

Les quatre thèmes récurrents du discours hamsunien et la présence bien ancrée dans la pensée norvégienne des mythes romantiques et nationalistes du paysan et du viking, conduisent Hamsun à adhérer au Nasjonal Sammlung de Vidkun Quisling, le leader populiste norvégien. Celui-ci opte en 1940 pour une alliance avec le Reich qui occupe le pays à la vitesse de l'éclair lors de la campagne d'avril, parce que la France et l'Angleterre étaient sur le point de débarquer à Narvik et de violer simultanément la neutralité norvégienne afin de couper la route du fer suédois. Pendant toute la guerre, Quisling veut former un gouvernement norvégien indépendant, inclus dans une confédération grande-germanique, alliée à une Russie débarrassée du soviétisme, au sein d'une Europe où l'Angleterre et les Etats-Unis n'auront plus aucun droit d'intervention.

La "collaboration" de Hamsun a consisté à défendre par la plume cette politique, cette version-là du nationalisme norvégien, et à expliquer son engagement lors d'un congrès d'écrivains européens à Vienne en 1943. Hamsun sera arrêté en 1945, interné dans un asile d'aliénés, puis dans un hospice de vieillards et enfin traduit en justice. Pendant cette période pénible, Hamsun, nonagénaire, rédigera son dernier ouvrage, "Sur les sentiers où l'herbe repousse" (1946). Une lettre de Hamsun au Procureur Général du Royaume mérite encore notre attention car le ton qu'il y adopte est hautain, moqueur, condescendant: preuve que l'esprit, les lettres, le génie littéraire, transcendent, même dans la pire adversité, le travail méprisable et médiocre de l'inquisiteur. Hamsun le Rebelle, vieux et prisonnier, refusait encore de courber l'échine devant un Bourgeois, fût-il le magistrat suprême du royaume. Un exemple...

Robert STEUCKERS.

Notes

(1) A propos de la figure de l'"odelsbonde" ou "odalsbonde", Régis Boyer écrit (cf. bibliographie): "Si le Nord, si la Norvège furent grands, disons jusqu'au XIVème siècle, c'est parce qu'ils avaient su édifier une société qui vivait en parfaite symbiose avec la nature et la terre, où régnait ce "paysan de franc alleu", l'odelsbonde, le bóndi des sagas islandaises, que l'on vient d'évoquer, homme libre, apte à tous les travaux et capable de tous les arts, chef de famille et agriculteur, pêcheur, chasseur, marin, forgeron, médecin, guerrier: le Viking n'était pas autre chose. c'était lui l'âme de la "vieille société" (det gamle samfunnet) qui hante Knut Hamsun avec sa hiérarchie fondée en religion et ses structures nettes, reconnues, ses fortes valeurs éthiques, son sens du destin... Si le capitalisme et l'industrialisation doivent culbuter ces fondations sacrées, il n'est plus de modernisme acceptable... Là résidait l'essence de son patriotisme [de Hamsun], chez le grand odelsbonde de Norvège..." (p.67). La figure de l'odelsbonde est donc figure de liberté, d'indépendance sociale complète, d'accomplissement total.

(2) Si Darré a chanté la figure du paysan libre dans le cadre du national-socialisme allemand et a rédigé plu-sieurs livres techniques sur le problème paysan, Johann von Leers, qui fut ministre des cultes, a théorisé la question et a esquissé avec davantage de précision une vision alternative de l'histoire européenne, où le paysan libre (l'odelsbonde de Hamsun) constitue l'idéal aliéné depuis la christianisation. Pour saisir cette problématique, mal comprise dans la sphère francophone, lire: 1) Anna Bramwell, Blood and Soil, Walther Darré and Hitler's "Green Party", Kensal Press, Abbotsbrook, 1985, 290 p., £12,95. 2) Johann von Leers, Der deutschen Bauern: 1000jähriger Kampf um deutsche Art und deutsches Recht. 3) J. v. Leers, Odal, das Lebensgesetz eines ewigen Deutschland (ne disposant que d'un ouvrage abîmé, sans page de garde, et d'un prospectus publicitaire, nous n'avons pu retrouver l'éditeur de ces deux ouvrages-clefs relatifs à cette problématique; nous remercions d'avance le lecteur qui pourra nous apporter ces précisions d'ordre bibliographique).

(3) L'économiste socialo-anarchiste Silvio Gesell, membre du gouvernement rouge de Bavière en 1919, a théorisé également l'idée du "sol franc", outre ses études sur la monnaie qui ont inspiré Ezra Pound. On lira sa démonstration dans: Silvio Gesell, L'ordre économique naturel, Issautier/Vromant, Paris/Bruxelles, 1948.

(4) Cf. Robert Steuckers, "L'itinéraire philosophique et poétique de Friedrich-Georg Jünger", in Vouloir, n°45/46, pp. 10 à 12. Cf. Friedrich-Georg Jünger, Die Perfektion der Technik, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1968 (fünfte Auflage).

Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com/

Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com/

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg