The very idea sounds absurd. Militant supporter of National Socialism, foundational figure of Esoteric Hilterism, the iron maiden known to academia — insofar as she is known at all — as “Hitler’s Priestess [1]”: dissociating Savitri Devi from her fanatical loyalty to Hitler’s Germany seems as futile as denazifying The Führer himself.

Beyond its futility, what purpose would it serve? There is no hope of rehabilitating Savitri Devi for general academic use. Any scholar who quotes her approvingly and without the perfunctory “danger warning” will certainly be ostracized by respectable peers. Even among the hard Right who take no offense at her National Socialism, pan-Aryanism, anti-Semitism, valorization of the S.S., and other taboo subjects, Savitri Devi is often regarded as a mystical fanatic. She is seen as something of a crank, whose bizarre depiction of Hitler as an avatar of Vishnu is typically amalgamated with Miguel Serrano’s [2] (far more mystifying) theories concerning Hitler’s survival, Ultima Thule, Nazi UFOs in Antarctica, and other occult arcana. Savitri Devi’s writings and activism are seemingly inseparable from the strange milieu of Esoteric Hitlerism, putting her beyond the pale not merely of respectable political discourse but even that of the most open-minded elements of the Right.

However, I believe it is possible and worthwhile to distinguish the timeless content of Savitri Devi’s thought from her particular devotion to National Socialism. My motivation for this endeavor is twofold. For one, on a selfish note, Savitri Devi had a profound effect upon my own thinking. Though I am not particularly attached to National Socialism or Esoteric Hitlerism, it is my belief that one can appreciate her ideas — without compromising them in some milquetoast liberal fashion — and still acknowledge the flaws in that particular political movement. Moreover, Savitri Devi was a lucid and powerful writer whose writings contain unique insights that remain significant to the application of True Right principles to the problems of the present.

Savitri Devi is particularly insightful in understanding the relationship between man and nature, which she views through the lens of her aristocratic ideal. It is this essential notion of biological and spiritual aristocracy that determines her views on the natural world, human types, and politics. While in her metaphysics she counted herself alongside Julius Evola and Rene Guénon as a proponent of “the Tradition,” she was unique in her concrete political preoccupations and attempts to actualize this ideal in a contemporary political state. This led to her vigorous and unflagging support for National Socialism, which she regarded as the only regime that could serve as a bulwark (even temporarily) against universal decay and preserve the spiritual and biological aristocrats of the earth.

Savitri Devi is particularly insightful in understanding the relationship between man and nature, which she views through the lens of her aristocratic ideal. It is this essential notion of biological and spiritual aristocracy that determines her views on the natural world, human types, and politics. While in her metaphysics she counted herself alongside Julius Evola and Rene Guénon as a proponent of “the Tradition,” she was unique in her concrete political preoccupations and attempts to actualize this ideal in a contemporary political state. This led to her vigorous and unflagging support for National Socialism, which she regarded as the only regime that could serve as a bulwark (even temporarily) against universal decay and preserve the spiritual and biological aristocrats of the earth.

I have some points of disagreement with Savitri Devi’s thought: her uncritical attachment to Adolf Hitler and National Socialism and her rejection of certain religious traditions, for instance. However, while these will be briefly addressed at the end of this essay, such quibbles are not the point. My aim is to distill from Savitri Devi’s oeuvre the essence of her thought, in order to demonstrate its lucidity, its highly original application of traditional principles to the present, and the fundamental truth it contains. While it is too much to expect the contemporary academy to treat such controversial figures fairly, it does behoove those on the Right — who are not burdened by such prejudices — to confront their thought and take it seriously.

The Religion of the Strong

Savitri Devi’s thought is fundamentally religious. Born Maximiani Julia Portas in 1905, from an early age she felt an affinity for nature, for Greek culture, and for the traditional folk religions of Europe. While she came to reject most exoteric religious traditions — particularly Christianity — for their apparent otherworldliness, veneration of weakness, and adulation of a nebulous “mankind,” she made it clear that a feeling of “true piety” was the essential ground to her thought. This she defined as “feeling and adoring ‘God’ — the Principle of all being or non-being, the Essence and the light as well as the Shadow — through the splendor of the visible and tangible world; through the Order and the Rhythm, and the immutable Law that is its expression; the Law that melts the opposites into the same unity, reflection of the unity in oneself.” [1] [3] Rather than maintaining a division between mankind and the rest of the world, or between the sacred and the profane, this religiosity is one in which “the sacred penetrate[s] life, all of life, as in traditional societies.”

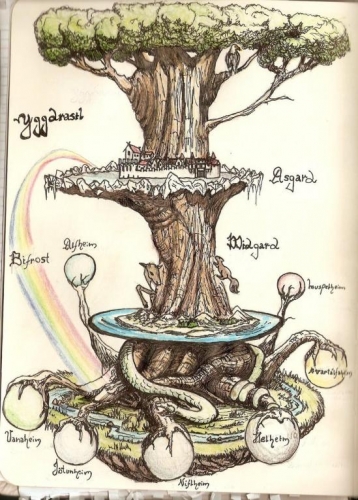

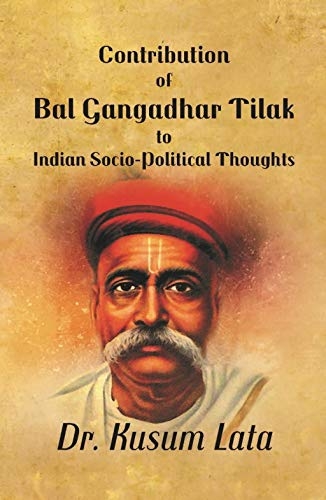

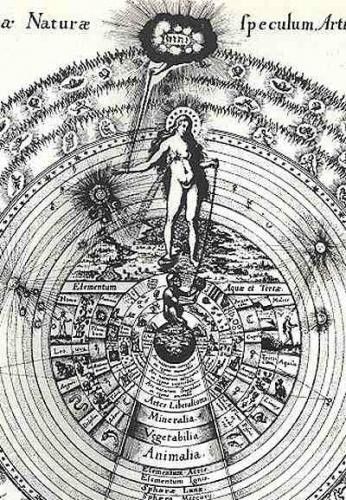

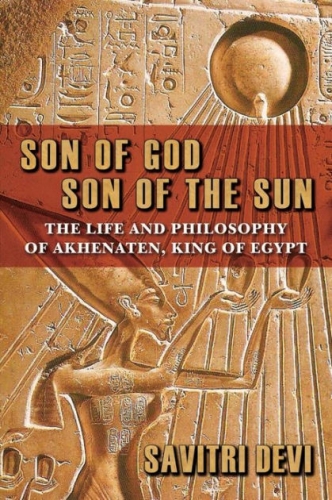

Lest we perceive this as just another twentieth-century “spiritual but not religious” nature mysticism, Savitri Devi takes pains to associate it with authentic traditional thought. She portrays this outlook — variously called the “philosophy of the Swastika,” the “religion of the strong,” and the “religion of life and light” — as a return to the primordial Tradition, purified and shorn of its humanistic and foreign accretions. She approvingly quotes one scholar who describes Guénon’s thought as “Hitlerism minus the armored divisions” [2 [4]] [5] and describes the primordial tradition itself as follows: “This is not the philosophy of any man. It is, in the clear consciousness of the really great Ones who are capable of feeling it — from the oldest Aryan lawgivers of Vedic and post-Vedic India, down to Adolf Hitler today — the wisdom of the Cosmos, the philosophy of the Sun, Father-and-Mother of the earth.” [3] [6] Of the historical societies and religions that most perfectly embodied this creed, she included the European folk religions, Pythagoreanism, Hinduism, Buddhism, and her particular object of fascination, the solar cult of Akhnaton [7].

And what are the specific qualities of this religiosity, which she believed undergirds not only the authentic noble traditions of the ancient Indo-Aryan world but also the ideology of National Socialism? It is founded upon the belief in an everlasting cosmic law that binds all living beings. Cosmic energy is the fount of life and is particularly worthy of veneration, being symbolized for terrestrial mankind by the Sun. Man, being a “solar product,” cannot disregard these laws, particularly the laws that “regulate the art of breeding and the evolution of races,” as this will lead to physical and moral degeneracy — the ultimate “sin against the will of the Creator.” [4] [8] Indeed, the moralism and obsession with “original sin” she attributes to Christianity have no place here, “the only ‘sin’ being (along with all forms of cowardice and faithlessness) the sin of shameful breeding — the deadly sin against the race.” [5] [9] Thus, rather than the otherworldly emphasis of more dualistic religions, this religion of the strong stresses the physical aspect of life, the duty of mankind to preserve the health and vigor of both the individual and the race, as well as that of the earth as a whole. This is a religious and aesthetic duty.

And what are the specific qualities of this religiosity, which she believed undergirds not only the authentic noble traditions of the ancient Indo-Aryan world but also the ideology of National Socialism? It is founded upon the belief in an everlasting cosmic law that binds all living beings. Cosmic energy is the fount of life and is particularly worthy of veneration, being symbolized for terrestrial mankind by the Sun. Man, being a “solar product,” cannot disregard these laws, particularly the laws that “regulate the art of breeding and the evolution of races,” as this will lead to physical and moral degeneracy — the ultimate “sin against the will of the Creator.” [4] [8] Indeed, the moralism and obsession with “original sin” she attributes to Christianity have no place here, “the only ‘sin’ being (along with all forms of cowardice and faithlessness) the sin of shameful breeding — the deadly sin against the race.” [5] [9] Thus, rather than the otherworldly emphasis of more dualistic religions, this religion of the strong stresses the physical aspect of life, the duty of mankind to preserve the health and vigor of both the individual and the race, as well as that of the earth as a whole. This is a religious and aesthetic duty.

While the cosmic law is universal in scope, it will express itself differently in different folk groups. Therefore, in opposition to the universalism she associated with Christianity, Islam, and modern liberalism, Savitri Devi upheld the importance of the folk-soul, folk religion, and ancestor worship.

The religion of the reborn Aryans must naturally have much in common with that of the pre-Christian European North, and with that, of similar origin and spirit, kept alive to this day, in India, in the tradition of the Vedas. It must be, before all, the religion of a healthy, proud, and self-reliant people, accustomed to fight, ready to die, but, in the meantime, happy to live, and sure to live forever, in their undying race; a religion centered around the worship of Life and Light — around the cult of heroes, the cult of ancestors, and the cult of the Sun, source of all joy and power on earth. Indeed, it must be a religion of joy and of power — and of love also; not of that morbid love for sickly and sinful “mankind” at the expense of far more admirable Nature, but of love for all living beauty: for the woods and for the beasts; for healthy children; for one’s faithful comrades in every field of activity; for one’s leaders and one’s gods; above all, for the supreme God, the Life force personified in the Sun. . . . [6] [10]

Though she would probably dislike the comparison, Savitri Devi’s metaphysical and religious outlook, her “religion of the strong” and “religion of life and light,” might be understood as a kind of idiosyncratic Neoplatonism. While some will doubtless accuse me of understanding neither Savitri Devi nor Neoplatonism, the parallels are clear: life is the unfolding of a divine order throughout the cosmos; creatures approach perfection in life the more they embody and understand the divine will in themselves; one’s place in the hierarchy of being is dependent upon one’s alignment with the divine order. While Savitri Devi’s understanding departs from classical Neoplatonism in explicitly stating the nonhuman participation in the divine order, this was always implicit (if underemphasized) in the classical formulation anyways. Neoplatonism has often been associated with a life-denying and ascetic outlook. However, while reserving their highest praise for the One from whom all things emanate, Neoplatonism nevertheless regards existence as an outflowing of the divine and venerates it as such. The philosopher Plotinus wrote an invective against the life-denying Gnostics [11] on just that subject.

Neoplatonism, as I’ve argued in a previous article [12], is a Western expression of monistic panentheism, which is the basic metaphysical outlook of the primordial tradition. Thus it is no surprise that Savitri Devi espoused a version of it, as she stated her alignment with “the Tradition” and sought to demonstrate how National Socialist ideology — as she understood it — was a weaponized expression of that tradition. This distinguishes her from the more purely biological and Darwinian elements among the Right (though her thinking is not without its flaws, as I discuss in the conclusion). It is to her understanding of the relationship between man and nature that we now turn.

Man and Nature

You can buy Savitri Devi’s Gold in the Furnace here. [13]

Savitri Devi’s love for the natural world is one of the most noteworthy features of her writing. She seemed to hold particular admiration for big cats and ancient trees, the “aristocrats” of the natural world, but had a great compassion for animals and living beings of all types. She scorned humans who would destroy such beauty and innocence in the name of comfort, longevity, or fruitless curiosity. It is therefore unsurprising that, aside from her rather outré ideas concerning Adolf Hitler and the end of the world, Savitri Devi is most well known as a forerunner of “deep ecology” and a major Rightist proponent of animal welfare. However, it is necessary to dissociate her ideas on this subject from the more contemporary (and invariably Leftist) expressions of these positions. For it is in Savitri Devi’s articulation of a Rightist theory of nature and man — one that takes into account contemporary scientific knowledge while rejecting both egalitarianism and narrow humanism — that her greatest strength as a thinker lies.

The academic philosophy of deep ecology [14], as it has been developed by its major theorists such as Arne Naess, George Sessions, and Bill Devall, is premised upon the idea of “biospheric egalitarianism,” that there is no fundamental ontological divide between humans and nature. It also maintains that the wellbeing and flourishing of both human and nonhuman life on Earth have value in themselves, variously described as “intrinsic value” or “inherent worth,” and that humans consequently have no right to reduce the richness and diversity of life except to satisfy vital needs. Animal rights theories also typically begin with a notion of fundamental equality, and decry “speciesism” as an injustice in the same way they would condemn “racism” or “sexism” or the other sins of the modern age.

Savitri Devi, as a Rightist and proponent of Tradition, disdains such insipid and indiscriminate egalitarianism. Her nature is a world of order and hierarchy, blood and death, struggle and harsh beauty. She is outside the main current of Western thought in her refusal to place a nebulous “humanity” at the pinnacle of the Chain of Being. In her metaphysics (which is, again, akin to a version of militant Neoplatonism) there is a natural law of strength and beauty, and beings approach perfection insofar as they adhere more closely to that divine idea. Any being which expresses its nature most perfectly — be it a tiger or an oak tree, a butterfly or a man — approaches the pinnacle of the hierarchy for its particular species. Clear hierarchies exist, but rather than a single pyramid with the entire human race at the top (including the most diseased and depraved), we have several pyramids, of which humanity only constitutes one. Indeed, “in the eyes of the believers in quality. . . any Bengal tiger, nay, any healthy cat — any healthy tree; any perfect sample of manifested Life — is worth far more than an ugly, degenerate human bastard. Alone man in his perfection — superior man ‘like unto the Gods,’ not the patched-up weakling that this conceited Age exalts — is to be looked upon as ‘the highest creature,’ ‘God’s image,’ etc. . .” [7] [15]

Savitri Devi, as a Rightist and proponent of Tradition, disdains such insipid and indiscriminate egalitarianism. Her nature is a world of order and hierarchy, blood and death, struggle and harsh beauty. She is outside the main current of Western thought in her refusal to place a nebulous “humanity” at the pinnacle of the Chain of Being. In her metaphysics (which is, again, akin to a version of militant Neoplatonism) there is a natural law of strength and beauty, and beings approach perfection insofar as they adhere more closely to that divine idea. Any being which expresses its nature most perfectly — be it a tiger or an oak tree, a butterfly or a man — approaches the pinnacle of the hierarchy for its particular species. Clear hierarchies exist, but rather than a single pyramid with the entire human race at the top (including the most diseased and depraved), we have several pyramids, of which humanity only constitutes one. Indeed, “in the eyes of the believers in quality. . . any Bengal tiger, nay, any healthy cat — any healthy tree; any perfect sample of manifested Life — is worth far more than an ugly, degenerate human bastard. Alone man in his perfection — superior man ‘like unto the Gods,’ not the patched-up weakling that this conceited Age exalts — is to be looked upon as ‘the highest creature,’ ‘God’s image,’ etc. . .” [7] [15]

There is a sense, then, in which mankind’s pyramid does rise above the others, and might justify our species’ claim to be the pinnacle of creation. It is only the human ability to transcend its animal nature, concerned solely with self-preservation, that gives man any claim to a superior station in the Chain of Being: “The actual master races surely cannot allow themselves to think and feel as it would seem natural to man of a mean type. And the real master species, if any, is the one that puts its consistent nobility above any advantage.” [8] [16] Of what does this nobility consist? Something far more than the pursuit of happiness, or even universal human welfare:

But those who have the Word, father of thought, and among them the Strong especially, have something better to do than pursue “happiness.” Their supreme task consists in finding this harmony, this accord with the eternal, of which the Word seems initially to have deprived them; to hold their place in the universal dance of life with all the enrichment, all the knowledge, that the Word can bring to them or help them to acquire; to live, like those who do not speak, according to the holy laws that govern the existence of the races, but, this time, knowing it and wanting it. The pleasure or the displeasure, the happiness or the discontent of the individual does not count. Well-being — beyond the minimum that is necessary for each to fulfill his task — does not count. Only the task counts: the quest for the essential, the eternal, through life and through thought. [9] [17]

It is humanity’s misuse of its remarkable gifts — its consciousness and reason, its super-natural desires and unnaturally efficient means of attaining them — that poses such a threat the rest of life on earth. To have these gifts, and to use them for such low ends as obtaining mere comfort for the greatest number, strikes Savitri Devi as profoundly ignoble.

He who has the Word, father of thought, and who, far from putting it in service of the essential, wastes it in the search for personal satisfactions; he who has technology, fruit of thought, and who makes use of it especially to increase his well-being and that of other men, taking that for the main task, is unworthy of his privileges. He is not worthy of the beings of beauty and silence, the animal, the tree — he who himself follows their path. He who uses the powers that the Word and thought give him to inflict death and especially suffering on the beautiful beings that do not speak, in view of his own well-being or that of other men, he who uses the privileges of man against living nature sins against the universal Mother — against Life — and the Order that desires noblesse oblige. He is not Strong; he is not an aristocrat in the deep sense of the word, but petty, an egoist and a coward, an object of disgust in the eyes of the natural élite. [10] [18]

Savitri Devi points to overpopulation as one particularly egregious example of the base triumphing over the noble. Her concern is not only with the ecological effects of overpopulation, nor with its effects on human survival. She observed that the growth in human population was enabled by industrialism and the development of medical technology, both of which permitted the survival of “more and more people who might as well never have been born.” [11] [19] This worked against natural selection and would lead to the crowding out of noble humans and animals “by human types that are qualitatively inferior to them but dangerously prolific and whose demographics escapes any control.”

Savitri Devi points to overpopulation as one particularly egregious example of the base triumphing over the noble. Her concern is not only with the ecological effects of overpopulation, nor with its effects on human survival. She observed that the growth in human population was enabled by industrialism and the development of medical technology, both of which permitted the survival of “more and more people who might as well never have been born.” [11] [19] This worked against natural selection and would lead to the crowding out of noble humans and animals “by human types that are qualitatively inferior to them but dangerously prolific and whose demographics escapes any control.”

Indeed, is not the prospect of a world destroyed by human overpopulation that truly disturbs Savitri Devi. Indeed, she appears to welcome the apocalypse. [12] [20] It is, rather, the triumph of a technological and communistic society, in which humanity has wholly mechanized the earth and driven the noble men and animals to extinction: “It would mean the intensified, and more and more systematic exploitation of living nature by man, on an ever-broadening scale. . . . [Man] would make the world a safe place for his own species, never mind at the cost of what ruthless exploitation of the rest of the living, both animals and plants . . . There would be one king of the earth: mankind; one slave: subdued living nature. Most hateful prospects!” [13] [21] Relatedly, her loathing of vivisection is based on indignation that innocent and noble animals should have to suffer in order to develop medical treatments that “alleviate the suffering of diseased humanity” or to satisfy the “criminal curiosity” of scientific researchers. [14] [22] However, Savitri Devi should not be classified among the anti-natalists and primitivists, insofar as she promotes higher birthrates for superior racial stocks, and a technology that genuinely enriches human life (more on this below).

It is important to note that Savitri Devi does not advocate “animal rights.” She does not believe in metaphysical rights of any kind, which are a liberal construct. Rather she teaches, for one, that respect is due to nonhuman creatures because we are all emanations of the same divine energy — but that it is our foremost duty to preserve the noblest specimens of mankind and nature. She also teaches that the higher man is characterized by the noble virtue of compassion: “Not merely to be ‘harmless’; not merely not to exploit, for human ends, any beast, and even the vegetable world as far as possible, but to extend our active love to all that lives; to do our utmost, even at our own cost, so that every individual creature, bird or beast, might continue to enjoy the sight of the sun, in health and beauty — these are our ethics.” [15] [23] We shall now examine how Savitri Devi envisioned the noble human type, and the kind of society that is most suited to encouraging its development.

The Higher Man

You can buy Savitri Devi’s Defiance here. [24]

Since there are vast differences between individuals in terms of their adherence to the cosmic law, there is a natural inequality of persons as well as races: “Man’s value — as every creature’s value, ultimately — lies not in the mere intellect but in the spirit: in the capacity to reflect that which, for lack of a more precise word, we choose to call ‘the divine,’ i.e. that which is true and beautiful beyond all manifestation, that which remains timeless (and therefore unchangeable) within all changes.” [16] [25] For Savitri Devi, the Aryan race (which, adhering to the classical definition, includes the Aryans of ancient India and Iran as well as certain European groups) is the highest manifestation of mankind, the one most attuned to the cosmic soul. As she writes of its Nordic branch, which she believed to be the purest Aryan remnant in the modern world:

That this Nordic race is a natural aristocracy, there is no doubt. First a physical aristocracy. To make sure of that, one need only look at its representatives, especially the purest Germanic types among the Germans and the Swedes, outwardly, perhaps, the finest men on earth. An aristocracy of character also, as a whole. One only has to live with Scandinavians, Germans, or real English people, after spending years amidst less pure Aryans, or totally different races, in order to find that out. An aristocracy of kindness, too — its most attractive sign of superiority. And this is a fact. The best proof of it is to be seen in the spontaneous sympathy which most pure-blooded Nordic children show towards animals, even before being taught to do so.” [17] [26]

Savitri Devi believed that National Socialism was a contemporary adaptation of the primordial tradition — the religion of the strong — uniquely suited for the Northern Aryan soul: “Hitlerism considered in its essence . . . is the religion of the Strong of the Aryan race, as opposed to a world in decline; a world of ethnic chaos, contempt of living Nature, the silly exaltation of ‘man’ in all that is weak, morbid, eccentrically ‘individual,’ different from other beings; a world of human selfishness (individual and collective), of ugliness and cowardice. It is the reaction of the Strong of this race, originally noble, to such a world.” [18] [27] Only among Aryan mankind, she believed, would the National Socialist ideology find any support. This is because it appeals to the finest elements of their character: selflessness, courage, fortitude, intelligence, the hunger for sacrifice, and the love of truth and beauty.

While she acknowledges that the majority of Germans would join the NSDAP for more mundane reasons, Savitri Devi was confident that the inner circles — particularly the notorious SS — would have constituted the core of a new Aryan-European nobility:

But these soldiers of the first hour would, little by little — along with the youths rigorously selected and hardened, in the “Burgs” of the Order of the SS, in the asceticism of the body, the will, and knowledge — form an aristocracy, hereditary from hence forth, strongly rooted — owners of vast family domains in conquered spaces — and itself hierarchized. They would, these members of the élite corps par excellence, among whom stood side by side the most handsome, the most valorous sons of the peasantry, the most brilliant academics of good race, and many youths representing the ancient and enduring German nobility, gradually meld themselves into a true caste, an inexhaustible reservoir of candidates for super-humanity.” [19] [28]

All of this talk of Aryans, Hitler, and the S.S. is obviously inextricable from Savitri Devi’s passionate support for National Socialism. However, it is important to note that the recognition of an Indo-Aryan race, while frowned upon nowadays, has a long pedigree and is not invariably associated with Nazism. Moreover, while Savitri Devi did uphold the Aryan race as the highest human group, she was emphatic that other races (and indeed other species) possess the capacity for a perfect expression of their God-given folk-soul: thus it is necessary to “respect the man of noble races other than your own, who carries out, in a different place, a combat parallel to yours — to ours. He is your ally. He is our ally, be he at the other end of the world.” [20] [29] She envisions an alliance among the noblest individuals of each noble race in order to oppose to the deracinated and ignoble men who strive to destroy all that is holy and beautiful.

All of this talk of Aryans, Hitler, and the S.S. is obviously inextricable from Savitri Devi’s passionate support for National Socialism. However, it is important to note that the recognition of an Indo-Aryan race, while frowned upon nowadays, has a long pedigree and is not invariably associated with Nazism. Moreover, while Savitri Devi did uphold the Aryan race as the highest human group, she was emphatic that other races (and indeed other species) possess the capacity for a perfect expression of their God-given folk-soul: thus it is necessary to “respect the man of noble races other than your own, who carries out, in a different place, a combat parallel to yours — to ours. He is your ally. He is our ally, be he at the other end of the world.” [20] [29] She envisions an alliance among the noblest individuals of each noble race in order to oppose to the deracinated and ignoble men who strive to destroy all that is holy and beautiful.

In short, Savitri Devi’s aristocratic ideal, while strongly associated with Aryan blood descent, entails many of the essential virtues of the traditional world: courage, truthfulness, noblesse oblige, and detached violence against the forces of evil. This ethos has parallels, of course, to the karma yoga of the Bhagavad Gita, by which Savitri Devi was clearly influenced; one also finds it in the Taoist wu-wei, or injunction to “act without acting,” and Meister Eckhart’s conception of detachment or Abgeschiedenheit. This ideal of noble behavior has ancient roots. And like the ancients, Savitri Devi taught that the cultivation of a higher human type can only occur within a favorable sociopolitical framework, an organic state wholly unlike the liberal societies of today.

On the State

While liberal political theory maintains that the state’s role is solely to provide for the defense of life, liberty, and property, the classical conception of politics is far more expansive. The state is an expression of a folk-soul, and its purpose is to cultivate virtue, excellence, and a particular way of life. It is, moreover, an earthly mirror of the celestial hierarchy, and should therefore be organized in such a way that the higher values of spirit and honor reign over and direct more material concerns. Savitri Devi believed that this model of the state had been revived by National Socialism, whose leaders and soldiers had constructed a fortress of order and human excellence amidst the barren wastes of modernity. Though she believed the principles of National Socialism are those of the primordial tradition and therefore eternal, the movement itself is unique in being “the sole systematic attempt to build a state — nay, to organize a continent — upon the frank acknowledgment of the everlasting laws that rule the growth of races and the creation of culture; the one rational effort to put a stop to the decay of a superior race and to the subsequent confusion. It is the movement ‘against Time’ par excellence.” [21] [30] While its ethos and goals are those of the ancient world, National Socialism adapted the struggle to the modern setting.

Though spiritual proponents of nature preservation are commonly denigrated as primitivists and Luddites, Savitri Devi strongly supports technology that is tailored to have a positive effect on the human spirit and minimal impact upon that natural world: “The society we call ‘ideal’ would be a very highly mechanized one, and electrified one, in which man himself would have to work only as little as possible.” [22] [31] A high level of technology was in fact essential in order to liberate a regenerate Aryan mankind from drudgery and provide a high quality of civilization; to defend the state against conquest by less scrupulous powers; to provide for the well-being of the Volk; and to enable mankind to gain greater knowledge of the natural world. This should, to her mind, be the true purpose of science, technology, and scholarship, not merely to prolong the existence of the unfit.

And we are far, far more grateful to the scholars whose discoveries in astronomy and higher physics, in philology and archaeology, etc., have enabled a few of the better men to live more richly, more intensely, more harmoniously, by opening to them new and more astounding sources of inspiration, than we ever will be to those so-called “benefactors of mankind” whose main work has resulted merely in keeping alive thousands of human beings neither good or bad, nor even physically beautiful, who could as well have died and made place for others at the best of times, as the rest of the living do.” [23] [32]

Her enthusiasm for certain forms of high technology coupled with a decisive rejection of liberal modernity places Savitri Devi within the current of “reactionary modernism [33],” alongside other thinkers associated with Fascism, National Socialism, and the German Conservative Revolutionaries. Unlike nowadays — where runaway technological growth has led to the diminishment of man and the tyranny of petty bureaucrats and corporate overlords — in Savitri Devi’s National Socialist state, technology would be in the service of higher values. In this respect, her thinking can be described as a kind of archeofuturism [34], in the manner of Guillaume Faye, in which the “foundational values” of hierarchy, justice, duty, spirituality, and folk traditions are revived in a highly technological society.

Her enthusiasm for certain forms of high technology coupled with a decisive rejection of liberal modernity places Savitri Devi within the current of “reactionary modernism [33],” alongside other thinkers associated with Fascism, National Socialism, and the German Conservative Revolutionaries. Unlike nowadays — where runaway technological growth has led to the diminishment of man and the tyranny of petty bureaucrats and corporate overlords — in Savitri Devi’s National Socialist state, technology would be in the service of higher values. In this respect, her thinking can be described as a kind of archeofuturism [34], in the manner of Guillaume Faye, in which the “foundational values” of hierarchy, justice, duty, spirituality, and folk traditions are revived in a highly technological society.

Aside from providing for the material welfare of the Volk and defending it against its enemies, the chief purpose of the classical state — as well as the state envisioned by Savitri Devi and the National Socialists — is to cultivate excellence, nobility, the full flowering of the race. It does this, in part, by promoting eugenics. Again, such a form of selective breeding was practiced in many societies of the ancient world, namely Sparta. But in the contemporary world, it is not sufficient simply to encourage more births for exceptional individuals. Due to the destructive effects of overpopulation on other animals as well as noble humans, births must be controlled.

The immediate step to take, therefore, all over the world, in order to raise the standard of human life everywhere . . . would be, logically, to stop the indiscriminate production of babies — to cease bribing people to have young ones, in the countries of moderate birthrate, unless, of course, these be of exceptionally fine racial stock, to encourage them to have none, or extremely few, in countries already burdened by overpopulation, especially if these be also of inferior racial stock. Less people would mean “more living space” for all men. And racial selection would mean a more beautiful and nobler mankind.” [24] [35]

This naturally entails a great degree of government intrusion into the reproductive lives of its subjects, particularly those deemed to be of inferior quality: “Indeed if the number of men is not to increase indefinitely, very strict regulations are to keep down the numbers of the inferior races lest the Aryan — the ruling race — be forced to have larger and larger families, merely in order to survive.” [25] [36] The negative side of this eugenics program, in advocating for which Savitri Devi is probably even more ruthlessly consistent than historical most Nazi ideologues, would include a broad campaign of sterilization and euthanasia to minimize these undesirable births.

On a more positive note, the state would take a strong interest in the education of the young, in order to cultivate nobility and excellence. Under National Socialism, this was the role of the Hitler Youth, which Savitri Devi wholeheartedly endorsed. The Hitler Youth provided the physical training and intellectual and moral formation to cultivate a new generation of dedicated elites:

All great movements put stress upon the training of youth. “Catch them young,” say the Jesuits. National Socialism has not merely “caught them young,” but has striven to create them; to prepare them, not only from childhood, or from birth, but from the very moment of conception, to be the embodiment of the highest idea of all-round manly perfection — of physical health and beauty; of moral health and beauty; of character; of sound and clear intelligence, firmly linked up with the whole of life; the human élite, from every point of view. [26] [37]

Taken together, Savitri Devi describes her ideal state — her dream of National Socialism — as follows:

Taken together, Savitri Devi describes her ideal state — her dream of National Socialism — as follows:

Modern civilization at its best, modern industry in all its efficiency, in all its power, in all its grandeur; modern life with all its comforts and, along with that, the eternal Heathendom of the Aryans; the religion of living — physical and supra-physical — perfection, of “God residing in pure blood” to repeat the words of Himmler; the religion of the Swastika which is the religion of the Sun; efficiency and inspiration; iron discipline coupled with enthusiasm; work, a parade; life, a manly hymn; military schools and up-to-date dwellings in the midst of trees; blast furnaces and Sun temples. That is the super-civilization according to my heart. That is, that always was my conception of true National Socialism applied in practice.” [27] [38]

This archeofuturist vision weds the modernist emphasis on high technology to an archaic state based on hierarchy, communal religion, and good breeding. While the National Socialist state was one of the more successful attempts to create such a society in the 20th century, thus earning Savitri Devi’s veneration, this cultivation of nobility and concern with eugenics is not confined to the Nazis. It is a feature of classical politics, notably in the Greek world, where it found expression in the ancient Spartan regime and the political theory of Plato. Among the ancients, it was likewise understood that confusion in breeding — the “regression of castes” — led to myriad social ills, ultimately resulting in the downfall of the state. Like the ancients, Savitri Devi was under no illusions about the permanency of any political solutions, at least not in the world as we know it. All things are swept away by the current of time, in order that others might be born.

The Kali Yuga and the Men Against Time

You can buy Savitri Devi’s The Lightning and the Sun here [39].

One of Savitri Devi’s more unique contributions is how she situated the National Socialist enterprise in universal history. She subscribed to the cyclical theory of existence, and accepted that mankind presently found itself at the nadir of the cycle, known to the Hindus as the Kali Yuga.

In her opus The Lightning and the Sun [40], she posited the existence of three types of world-historical figures: “Men In Time,” who are unwitting agents of divine destruction to bring about the end of a cycle (Genghis Kahn, for instance); “Men Above Time,” whose advanced spiritual state places them outside the cosmic cycle altogether (Akhnaton, Buddha, Christ); and “Men Against Time,” who combine the transcendence of the Men Above Time with the ferocity of the Men In Time, and battle with detached violence to resist the decline. She placed Adolf Hitler in this last category. Following Germany’s defeat in the war, Savitri Devi rationalized that this defeat was inevitable as the forces of decline had become too great. It was a “heroic but practically vain attempt at ‘rectification’ . . . Despite all the power and all the prestige at his disposal, Adolf Hitler could not create — recreate — the conditions that were and remain essential to the blossoming of a Golden Age.” [28] [41] National Socialism’s defeat was simply the final push for a world already in ruins, eagerly awaiting its destroyer and liberator. Hence, Savitri Devi would (infamously) describe Hitler as an avatar of Vishnu, but not the ultimate avatar. This task is reserved to Kalki, who would come to bring an end to this dying world so that another might arise from its ruins.

It is difficult to say whether this is intended symbolically or if Savitri Devi actually worshipped Hitler as a demigod. Needless to say, her apparent deification of Hitler creates some obvious difficulties for anyone seeking to detach her philosophy from National Socialism. Moreover, her acceptance that we are at the end of a cosmic cycle, and that nothing can be done save to pray for the coming of Kalki the Destroyer, seemingly lends itself to nihilism and despair. It is at any rate not conducive to the great efforts now needed in the political and cultural spheres.

Regarding the potential for nihilism, it is important to remember that most traditional religious doctrines, and indeed even modern science, posit an inevitable end to life as we know it. How one reacts to this knowledge is dependent upon one’s personal equation. For some, it may lead to hedonism, selfishness, or destructive despair. For the noble, for the true Man Against Time, the likelihood or certainty of defeat on the temporal plane does not lessen his resolve. His action flows from the essence of being, the cosmic role he is meant to play, rather than any certainty of success. He therefore fights dispassionately against the forces of disintegration and chaos.

And what are these forces? Savitri Devi names several malefactors throughout her writings: democratic demagogues, Marxist revolutionaries, vivisectionists, “the so-called ‘benefactors of mankind,’” modern artists, Christians, and the “Jewish world-community.” Savitri Devi viewed these corrupting figures as more-or-less unwitting servants of the darkness, and describes their mission thus:

And what are these forces? Savitri Devi names several malefactors throughout her writings: democratic demagogues, Marxist revolutionaries, vivisectionists, “the so-called ‘benefactors of mankind,’” modern artists, Christians, and the “Jewish world-community.” Savitri Devi viewed these corrupting figures as more-or-less unwitting servants of the darkness, and describes their mission thus:

It is an unholy purpose, the fulfillment of which would imply the dissolution of all races and of all genuine nationalities; of all natural communities, i.e., of all those that have a solid racial background . . . and the ever-tightening grip of a soulless money power — the power of the raceless, gifted with destructive intelligence — over increasingly bastardized and numberless masses of Menschenmaterial, possessing neither thought nor will of their own, nor the innocence and nobility of real animals. It is the purpose of the Forces of darkness, whose influence grows, whose free play becomes more and more free and shameless, and whose rule asserts itself as a more and more obvious reality, as history run; its fated downward course. It is the purpose of Time itself, as Destroyer of all creation; as Leveller and Denier.” [29] [42]

This battle is thus understood as a contest between higher powers, using humans as their material and pawns, a kind of “occult war [43].” Despite the high stakes, this perspective has the odd effect of depersonalizing the struggle. Savitri Devi, following the teaching of the Bhagavad Gita, states of the enemy that “it is not necessary to hate him. He follows his nature and achieves his destiny while being opposed to the eternal values. . . . But — and precisely for this reason — [fight him] with detachment and all your power: the strong preserve a serene balance even in the most exultant fanaticism.” [30] [44] Given the heavily decayed state of the world, Savitri Devi insisted that great violence and brutality would be necessary to fight back the forces of darkness, and that any violence done for that purpose would therefore be sacred and justified.

Savitri Devi strongly admired the SS in part because she perceived it as the agent of divine retribution upon these forces of decadence. The men who comprised the SS were “the physical and moral elite of awakening Aryandom, the living, conscious kernel out of which and round which the yet unborn race of gods on earth — regenerate Aryandom — was to take shape and soul.” [31] [45] Their standards of racial purity, physical beauty, vigor, cleanliness, martial valor, and high character alone were sufficient to justify this high praise; the fact that their ideological underpinnings were those of a monastic warrior brotherhood fighting dispassionately against decadence was even more so. In fact, in Savitri Devi’s eyes, the S.S. takes on the form of a kind of weaponized Tradition, akin to the League of Shadows [46].

Savitri Devi summarizes her attitude towards the Kali Yuga and detached warfare, and their relationship to the primordial tradition expressed in National Socialism, as follows:

It is, I repeat, a Golden Age philosophy in the midst of our age of gloom; the philosophy of those who stand heroically against the downward current of history — against Time — knowing that history, that moves in circles, will one day forward their lofty dreams; the philosophy of those few who . . . prefer to fight an impossible battle and to fall, if necessary, but to feel, when the new dawn comes, that they have called it, in a way, through the magic virtue of action for the beauty of action; who, if the dawn is not to shine in their lifetime, will still act against the growing tide of mediocrity and vulgarity, for the sole joy of fulfilling the inner law of an heroic nature.” [32] [47]

Despite her praise for the warrior, Savitri Devi’s pessimism concerning the post-WWII world gives her little hope of successfully resisting the decay. She writes that there are few activities in modern life which are not wholly futile, beyond growing food, [33] [48] working to preserve the “elite minorities” of all races and species from extinction, showing kindness towards the innocent among the animal and human world, and “curs[ing] in one’s heart, day and night, today’s humanity (apart from very rare exceptions), and to work with all one’s efforts for its destruction.” [34] [49] One cannot help but notice that this overwhelming pessimism grows far more prominent in Savitri Devi’s postwar writings, after witnessing the destruction and humiliation of the last bastion of Aryandom on earth.

The Education of Maximiani Portas

You can buy And Time Rolls On: The Savitri Devi Interviews here. [50]

With respect to the purpose of this essay, I am forced to admit that it is impossible to imagine a Savitri Devi who is not a Nazi. The circumstances of her life, particularly her love for ancient Indo-Aryan culture, its perceived embodiment in Hitler’s state, and that state’s crushing defeat and humiliation, solidified her fanatical devotion as well as her hatred for the post-war order. But perhaps we can imagine how Savitri Devi’s outlook might have differed if this enthusiasm for National Socialism had not fully taken hold of her mind; if she had remained Maximiani Portas and not become Savitri Devi, the iron maiden, the eulogist and apologist of Nazi Germany, “Hitler’s Priestess.”

If we set aside the veneration of Nazism, I believe we could still preserve everything that makes Savitri Devi particularly valuable as a thinker, even to those who disagree with her devotion to Hitler:

- Her understanding of the primordial Indo-Aryan religion;

- Her conception of aristocracy within and among species, and insistence that humans have no claim to superiority unless they rise above their merely natural selves;

- Her injunction to preserve the noble elite of all species, and to treat the Earth and its myriad creatures with the kindness befitting the noble man;

- The need for a state based on classical principles that cultivates true physical and spiritual aristocracy, while utilizing modern technology to advance the goals and improve the lot of its people; and

- The recognition of universal forces of decay and the need to combat them with the detached violence of the Aryan warrior.

These are the ways in which Savitri Devi’s thought embodies the themes of an authentic traditional society and adapts them to the present. These are important and original observations that should be taken seriously by any Rightist.

And what of the rest? While I do not intend to offer a critique of National Socialism or Esoteric Hitlerism here, and while I have no particular quarrel with those who embrace these ideologies, I would argue that these are the weaker points in Savitri Devi’s thought. Her idealization of Hitler and the “actually existing” National Socialist state, while a bracing corrective to the propaganda barrage of the post-WWII era, have an element of the outrageous to them. I will not dwell on this point, as the critique of National Socialism from the Right [51] has been done by far greater minds than my own. I will simply say that upholding Hitler’s Germany as the purest expression of the primordial religion since the dawn of the age is hyperbolic, and ignores the many ways in which the regime compromised with modernity. This is not to deny it a certain grandeur, or indeed to deny that life under this regime would almost certainly be preferable to our current situation. Whether it deserves religious veneration is another matter.

On the subject of religion, Savitri Devi’s loathing of most traditional religions, particularly Christianity, appears to have been partly instinctive and partly informed by Nietzsche and later Nazi pronouncements on the subject. However, though she counted herself among the proponents of the Integral Tradition along with Evola and Guénon, her disdain for these world religions — the very vessels of the primordial religion — separates her from that milieu. Her countless criticisms of Christianity, in particular, are a somewhat tedious and clichéd amalgam of Nietzscheanism, biological racism, and neo-pagan hubris: Christianity “alienates its faithful from nature,” “teaches them the contempt of the body,” and betrays the “stench of the miserable and servile common man.” [35] [52] Moreover, she agreed with Hitler in regarding Christianity as “nothing but a foreign religion imposed on the Germanic peoples and fundamentally opposed to their genius.” Savitri Devi therefore longs for a return to pre-Christian Indo-Aryan paganism.

On the subject of religion, Savitri Devi’s loathing of most traditional religions, particularly Christianity, appears to have been partly instinctive and partly informed by Nietzsche and later Nazi pronouncements on the subject. However, though she counted herself among the proponents of the Integral Tradition along with Evola and Guénon, her disdain for these world religions — the very vessels of the primordial religion — separates her from that milieu. Her countless criticisms of Christianity, in particular, are a somewhat tedious and clichéd amalgam of Nietzscheanism, biological racism, and neo-pagan hubris: Christianity “alienates its faithful from nature,” “teaches them the contempt of the body,” and betrays the “stench of the miserable and servile common man.” [35] [52] Moreover, she agreed with Hitler in regarding Christianity as “nothing but a foreign religion imposed on the Germanic peoples and fundamentally opposed to their genius.” Savitri Devi therefore longs for a return to pre-Christian Indo-Aryan paganism.

I’ve sought to address these misconceptions of Western Christianity elsewhere [53], arguing that it is neither foreign to the European soul nor simply a precursor of modern democratic liberalism. I have also argued [12], with Guénon and even Evola, that Western Christianity was a legitimate vehicle of the Traditional idea. Specifically addressing its supposed anti-natural bent, Savitri Devi (and many modern environmentalists [54]) accuse Christianity of human-centeredness and domineering attitudes towards the natural world. However, Christianity is theocentric, not anthropocentric. Its true focus is not on maximizing human numbers or comfort, but in living in accordance with the will of God. Indeed, as men have rejected the divine and natural order and cannot even master themselves, they hardly deserve to be masters of the world. A consequence of their fall from the primordial state is their profound lack of mastery, their physical and intellectual weakness, their susceptibility to natural disaster, sickness, death, and time. Ecological degradation is not an outcome of belief in Christ, but rather a consequence of the timeless and universal attitude of dull pragmatism, the plebeian outlook of the man whose chief concern is wealth and comfort at the expense of the sacred. It is not a feature of any genuine religion.

Ironically, by jettisoning most traditional religions in the name of returning to a primordial “religion of life and light,” Savitri Devi removes some of these traditional restraints on human behavior. Though the metaphysics are vaguely Neoplatonic due to her apparent opposition to transcendent divinity, her religion devolves into a kind of purely immanentistic pantheism, in which gods are simply the spirits of one’s ancestors and one’s folk-soul, and God and nature are synonymous. This mystical Darwinism and reverence for the strong, however, need not lend itself to a reverence for the noble Aryan and lion. It could just as easily involve the worship of the migrant waves in Europe, or the cancerous growth of the modern city, or indeed swarms of locusts, as they are also a part of “nature” and have proven their strength over the old ways and old masters of that land. There is not an objective standard from which to judge human behavior, since (as we know from history) people can judge purely “natural law” to mean all kinds of different things. In short, while Savitri Devi expresses many essentially correct metaphysical ideas, she errs in rejecting the transcendent traditional faiths in favor of what is basically 19th-century racialist pantheism.

Finally, there is a shocking inhumanity in Savitri Devi’s thought. In some ways, this can be quite refreshing to a modern reader indoctrinated in maudlin liberal humanitarian platitudes. She questions the value of modern medicine, which keeps countless people alive who are too sick and weak to contribute to their race or live purposeful lives. She straightforwardly endorses eugenics programs to maximize the wellbeing and numbers of healthy Aryans, and reduce those of more prolific but less noble bloodlines. The human and material costs of warfare in defense and expansion of Hitler’s Germany are fully justified due to its role as the vehicle of Aryan regeneration. Traitors should be executed without mercy. Though Savitri Devi sometimes questions the Holocaust numbers and narratives, more often than not she simply defends the execution of countless political enemies — among which she includes Jews — as not only necessary but laudable.

Finally, there is a shocking inhumanity in Savitri Devi’s thought. In some ways, this can be quite refreshing to a modern reader indoctrinated in maudlin liberal humanitarian platitudes. She questions the value of modern medicine, which keeps countless people alive who are too sick and weak to contribute to their race or live purposeful lives. She straightforwardly endorses eugenics programs to maximize the wellbeing and numbers of healthy Aryans, and reduce those of more prolific but less noble bloodlines. The human and material costs of warfare in defense and expansion of Hitler’s Germany are fully justified due to its role as the vehicle of Aryan regeneration. Traitors should be executed without mercy. Though Savitri Devi sometimes questions the Holocaust numbers and narratives, more often than not she simply defends the execution of countless political enemies — among which she includes Jews — as not only necessary but laudable.

Savitri Devi prided herself on her ruthless consistency, her “appalling logic,” and there is no reason to doubt her sincerity. [36] [55] Admittedly, it does seem strange for a woman who spoke so warmly of nonhuman animals — who urged readers to “give an armful of grass to the horse or the weary donkey, a bucket of water to the buffalo dying of thirst. . . a friendly caress to the beast of burden” — to so utterly set such compassion aside when dealing with human beings. [37] [56] And it is not merely towards the enemy that her ruthlessness is directed. She seems to have believed that the sick and weak of her own people must be sacrificed in order to secure the dream of deified Aryandom.

This may be the price one has to pay. But it also entails an abrogation of the traditionally noble ideals, of European chivalry, which demands protection of the weak and defenseless, widows and orphans, children and the innocent. It ignores that members of a community have a responsibility to care for their own people, even the sick, old, fallen, and imperfect. Perhaps not to the insane lengths people go to today, but the obligation still remains. These are the spiritual values, the kindness and compassion of the Aryan race which Savitri Devi prizes so highly, without which its bloodline will cease to be associated with genuine nobility.

In her fury at the destruction and humiliation of Hitler’s Germany, in the fanaticism with which she took up its banner, in the sheer horror of the postwar years, Savitri Devi appears to have lost that element of humanity. She seems to have taken some pride in this fact. Nevertheless, she would also write that “the real superman, if any, is the man in whom boundless kindness to all creatures goes side by side with the utmost intelligence and power.” [38] [57] Perhaps if she had remained Maximiani Portas — the young European girl who loved ancient Greece, who loved the beasts of the forests and fields, who longed to see a rebirth of ancient Indo-Aryan civilization in all of its ancient glory — she might not have forgotten this sentiment.

If you want to support Counter-Currents, please send us a donation by going to our Entropy page [58] and selecting “send paid chat.” Entropy allows you to donate any amount from $3 and up. All comments will be read and discussed in the next episode of Counter-Currents Radio, which airs every Friday.

Don’t forget to sign up [59] for the twice-monthly email Counter-Currents Newsletter for exclusive content, offers, and news.

Notes

[1] [60] Savitri Devi, Memories and Reflections of an Aryan Woman. New Delhi: Savitri Devi Mukherji, 1976, ch. 8 [61].

[2] [62] Reflections, ch. 10 [63].

[3] [64] Savitri Devi, Gold in the Furnace: Experiences in Post-War Germany [65], ed. R. G. Fowler. Atlanta: Savitri Devi Archive, 2006, ch. 1.

[4] [66] Ibid.

[5] [67] Ibid.

[6] [68] Ibid.

[7] [69] Savitri Devi, The Lightning and the Sun [40]. Buffalo, New York: Samisdat Publishers, Ltd., 1979, p. 265.

[8] [70] Savitri Devi, Impeachment of Man [71]. Costa Mesa, California: The Noontide Press, 1991, p. 82.

[9] [72] Reflections, ch. 1 [73].

[10] [74] Ibid.

[11] [75] Impeachment, p. 113.

[12] [76] Reflections, ch. 12 [77], passim.

[13] [78] Impeachment, p. 147.

[14] [79] Lightning, p. 395.

[15] [80] Impeachment, p. 134.

[16] [81] Lightning, p. 5

[17] [82] Gold, ch. 1.

[18] [83] Reflections, ch. 1.

[19] [84] Reflections, ch. 9 [85].

[20] [86] Reflections, ch. 1.

[21] [87] Gold, ch. 1.

[22] [88] Impeachment, 150.

[23] [89] Ibid., 105.

[24] [90] Ibid., 145.

[25] [91] Ibid., 150.

[26] [92] Gold, ch. 9.

[27] [93] Gold, ch. 12.

[28] [94] Reflections, ch. 11 [95].

[29] [96] Lightning, 248.

[30] [97] Reflections, ch. 1.

[31] [98] Lightning, 374.

[32] [99] Gold, ch. 14.

[33] [100] Lightning, p. 4.

[34] [101] Reflections, ch. 11.

[35] [102] Reflections, ch. 8.

[36] [103] Savitri Devi, Defiance: The Prison Memoirs of Savitri Devi [104], ed. R. G. Fowler. Atlanta: The Savitri Devi Archive, 2008, 77.

[37] [105] Reflections, ch. 1.

[38] [106] Impeachment, 104.

Vouloir limiter l’écriture des anciens Germains au simple rôle linguistique montrerait une méconnaissance totale de ce que leur tracé comporte réellement. Car ladite écriture, composée de vingt-quatre signes, s’impose comme un système prodigieusement élaboré rassemblant les notions essentielles constitutives de l’identité ethnoculturelle européenne. Mais cela signifie aussi que le savoir émanant des runes se relie au maître thème du légendaire de notre continent et qui, jadis évoqué par René Guénon et Julius Evola, se nomme « Centre suprême ». Thème corrélatif à la mystérieuse « Tradition primordiale » traversant toutes les religiosités qu’instituèrent nos ancêtres et englobant l’univers du symbolisme et des mythes. Le « Centre suprême » est à la « Tradition primordiale » ce que le pyramidion représente pour une pyramide : le sommet conférant à ce monument sa forme générale et ses proportions.

Vouloir limiter l’écriture des anciens Germains au simple rôle linguistique montrerait une méconnaissance totale de ce que leur tracé comporte réellement. Car ladite écriture, composée de vingt-quatre signes, s’impose comme un système prodigieusement élaboré rassemblant les notions essentielles constitutives de l’identité ethnoculturelle européenne. Mais cela signifie aussi que le savoir émanant des runes se relie au maître thème du légendaire de notre continent et qui, jadis évoqué par René Guénon et Julius Evola, se nomme « Centre suprême ». Thème corrélatif à la mystérieuse « Tradition primordiale » traversant toutes les religiosités qu’instituèrent nos ancêtres et englobant l’univers du symbolisme et des mythes. Le « Centre suprême » est à la « Tradition primordiale » ce que le pyramidion représente pour une pyramide : le sommet conférant à ce monument sa forme générale et ses proportions.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le monde des hommes est gouverné par un autre dieu, fils aîné d’El, et qui est le dieu Hadad (« le tonnant ») plus connu sous le surnom de Baal, « le seigneur ». Il gouverne depuis le Mont Saphon sur lequel se trouve son trône et son palais. C’est un dieu héroïque, qui combat le dragon Lotan (Leviathan) envoyé contre lui par le dieu des océans Yam, avec l’appui de sa sœur la déesse Anat, vierge guerrière qui rappelle par certains aspects Athéna, et qui est surnommée Baalit, « la dame ». Il a pour parèdre généralement la déesse de l’amour et de la fertilité, mais qui peut aussi apparaître comme une déesse guerrière, à savoir Ashtoreth (nommée Ishtar à Babylone et Astarté par les Grecs). D’autres divinités complètent ce panthéon : la déesse du soleil Shapash (en Canaan, le soleil est féminin), le dieu de la lune Yarih (dont le nom a pu servir à former celui d’Yah ou Yahu, variante archaïque du nom de Yahweh), le dieu de l’aurore Shahar (Aurore masculine chez les peuples ouest-sémitiques) et ses deux fils Helel (« Lucifer ») et Shelim (« crépuscule »), le dieu de la guerre et des épidémies Reshef, le dieu médecin Eshmun ou encore le dieu du feu et de la forge Koshar.

Le monde des hommes est gouverné par un autre dieu, fils aîné d’El, et qui est le dieu Hadad (« le tonnant ») plus connu sous le surnom de Baal, « le seigneur ». Il gouverne depuis le Mont Saphon sur lequel se trouve son trône et son palais. C’est un dieu héroïque, qui combat le dragon Lotan (Leviathan) envoyé contre lui par le dieu des océans Yam, avec l’appui de sa sœur la déesse Anat, vierge guerrière qui rappelle par certains aspects Athéna, et qui est surnommée Baalit, « la dame ». Il a pour parèdre généralement la déesse de l’amour et de la fertilité, mais qui peut aussi apparaître comme une déesse guerrière, à savoir Ashtoreth (nommée Ishtar à Babylone et Astarté par les Grecs). D’autres divinités complètent ce panthéon : la déesse du soleil Shapash (en Canaan, le soleil est féminin), le dieu de la lune Yarih (dont le nom a pu servir à former celui d’Yah ou Yahu, variante archaïque du nom de Yahweh), le dieu de l’aurore Shahar (Aurore masculine chez les peuples ouest-sémitiques) et ses deux fils Helel (« Lucifer ») et Shelim (« crépuscule »), le dieu de la guerre et des épidémies Reshef, le dieu médecin Eshmun ou encore le dieu du feu et de la forge Koshar.

"Ces caractéristiques, il est inutile de les répéter maintenant, ne sont propres qu'à l'aube aux temps passés dans la patrie polaire des origines. En particulier, la dernière ou la cinquième de ces caractéristiques aurorales ne se retrouve que dans les terres proches du pôle Nord, et non pas partout dans la région arctique. Nous pouvons donc conclure sans risque que les déesses védiques de l'aube sont, à l'origine, polaires. Mais il est urgent de dire que, si l'aube polaire dure de 45 à 60 jours, les aubes védiques ne durent que 30 parties d'un long jour. Il faut garder cette différence à l'esprit avant d'accepter la conclusion que l'aube védique est de caractère polaire. La différence n'est pas grave. Nous avons constaté que la durée des aurores dépend du pouvoir de réfraction et de réflexion de l'atmosphère, qui varie en fonction de la température de l'atmosphère et des conditions météorologiques. Il n'est cependant pas impossible que la durée de l'aube au Pôle, lorsque le climat était plus doux, ait été plus courte que nous le pensons, à l'heure actuelle, où le climat est rigoureux. Il est toutefois plus probable que l'aube décrite dans le Rig-Veda n'est pas l'aube qu'un observateur, placé précisément au pôle Nord, peut observer. Comme je l'ai souligné précédemment, le pôle Nord est un point, et si les hommes vivaient près du pôle à cette époque primordiale, ils ont pu vivre un peu au sud de ce point. Il est donc tout à fait possible d'avoir une Aurore de 30 jours qui bouge comme une roue, après la longue nuit arctique de 4 ou 5 mois. En ce qui concerne l'astronomie, la description de l'aube que nous lisons dans la littérature védique n'a rien de farfelu. Il faut aussi penser que l'aube védique s'attardait souvent longtemps à l'horizon et que les adorateurs lui demandaient de ne pas s'attarder, de peur que le Soleil ne la cherche comme on cherche un ennemi."

"Ces caractéristiques, il est inutile de les répéter maintenant, ne sont propres qu'à l'aube aux temps passés dans la patrie polaire des origines. En particulier, la dernière ou la cinquième de ces caractéristiques aurorales ne se retrouve que dans les terres proches du pôle Nord, et non pas partout dans la région arctique. Nous pouvons donc conclure sans risque que les déesses védiques de l'aube sont, à l'origine, polaires. Mais il est urgent de dire que, si l'aube polaire dure de 45 à 60 jours, les aubes védiques ne durent que 30 parties d'un long jour. Il faut garder cette différence à l'esprit avant d'accepter la conclusion que l'aube védique est de caractère polaire. La différence n'est pas grave. Nous avons constaté que la durée des aurores dépend du pouvoir de réfraction et de réflexion de l'atmosphère, qui varie en fonction de la température de l'atmosphère et des conditions météorologiques. Il n'est cependant pas impossible que la durée de l'aube au Pôle, lorsque le climat était plus doux, ait été plus courte que nous le pensons, à l'heure actuelle, où le climat est rigoureux. Il est toutefois plus probable que l'aube décrite dans le Rig-Veda n'est pas l'aube qu'un observateur, placé précisément au pôle Nord, peut observer. Comme je l'ai souligné précédemment, le pôle Nord est un point, et si les hommes vivaient près du pôle à cette époque primordiale, ils ont pu vivre un peu au sud de ce point. Il est donc tout à fait possible d'avoir une Aurore de 30 jours qui bouge comme une roue, après la longue nuit arctique de 4 ou 5 mois. En ce qui concerne l'astronomie, la description de l'aube que nous lisons dans la littérature védique n'a rien de farfelu. Il faut aussi penser que l'aube védique s'attardait souvent longtemps à l'horizon et que les adorateurs lui demandaient de ne pas s'attarder, de peur que le Soleil ne la cherche comme on cherche un ennemi."

L'ouvrage est un des rares à prendre en compte tous les aspects de l'Alchimie, tant dans sa réalité historique que constitutive ou structurale. L'Alchimie est un art, un jeu, une science, une poétique et une gnose. Elle est également une médecine, magistralement illustrée, entre autre, par Paracelse, une cosmologie, fondée sur la correspondance du microcosme et du macrocosme (dont témoigne la fameuse Table d'Emeraude) et une science héraldique des « signatures ».

L'ouvrage est un des rares à prendre en compte tous les aspects de l'Alchimie, tant dans sa réalité historique que constitutive ou structurale. L'Alchimie est un art, un jeu, une science, une poétique et une gnose. Elle est également une médecine, magistralement illustrée, entre autre, par Paracelse, une cosmologie, fondée sur la correspondance du microcosme et du macrocosme (dont témoigne la fameuse Table d'Emeraude) et une science héraldique des « signatures ».  Science des qualités et des nuances, des variations et de l'interprétation, l'Alchimie, loin d'être l'ancêtre balbutiante de la Chimie telle qu'elle se précisa au dix-neuvième siècle, fut une connaissance (pour une part perdue, et pour une autre, non encore advenue) de l'interdépendance de l'expérimentateur, de la chose expérimentée et de l'expérience elle-même. Le couronnement de l'œuvre est la transfiguration de l'Adepte. L'instrument de la connaissance a pour dessein de modifier, en même temps, et de façon essentielle, la matière et l'entendement humain qui œuvre sur elle. A ce titre, les alchimistes devancent l'exigence de la phénoménologie et de l'épistémologie et l'on s'étonne, en effet, que leurs œuvres soient exclues du « corpus » des actuelles pensées prospectives. Il est vrai que l'Alchimie inquiète, que ses œuvres paraissent insaisissables et qu'elle exige de ses chercheurs comme de ses adeptes, et même de ses simples historiographes, certaines des vertus éminentes du navigateur.

Science des qualités et des nuances, des variations et de l'interprétation, l'Alchimie, loin d'être l'ancêtre balbutiante de la Chimie telle qu'elle se précisa au dix-neuvième siècle, fut une connaissance (pour une part perdue, et pour une autre, non encore advenue) de l'interdépendance de l'expérimentateur, de la chose expérimentée et de l'expérience elle-même. Le couronnement de l'œuvre est la transfiguration de l'Adepte. L'instrument de la connaissance a pour dessein de modifier, en même temps, et de façon essentielle, la matière et l'entendement humain qui œuvre sur elle. A ce titre, les alchimistes devancent l'exigence de la phénoménologie et de l'épistémologie et l'on s'étonne, en effet, que leurs œuvres soient exclues du « corpus » des actuelles pensées prospectives. Il est vrai que l'Alchimie inquiète, que ses œuvres paraissent insaisissables et qu'elle exige de ses chercheurs comme de ses adeptes, et même de ses simples historiographes, certaines des vertus éminentes du navigateur.

Robert GRAVES, 1895-1985, est un poète et romancier britannique, spécialiste des mythes et de l'Antiquité, il a connu le succès avec sa trilogie romanesque sur l'Empire romain, "Moi, Claude" et avec son récit " Les Mythes Grecs".

Robert GRAVES, 1895-1985, est un poète et romancier britannique, spécialiste des mythes et de l'Antiquité, il a connu le succès avec sa trilogie romanesque sur l'Empire romain, "Moi, Claude" et avec son récit " Les Mythes Grecs".

C'est évidemment à la lumière de ces énormes traumatismes communs à toute une génération de jeunes hommes comme son ami et alter ego le poète et capitaine Siegfried SASSOON , qu'il faut comprendre comment, après la victoire alliée de 1918 et la fin de ses études à Oxford, ou il s'est lié d'amitié avec le colonel T.E LAWRENCE alors en pleine écriture des Sept Piliers et l'écrivain et poète TS ELIOT notamment, il est amené à partir pour l'Egypte et à réviser nombre de ses opinions sur l'Angleterre qu'il a connue avant la guerre. L'horreur de ses souvenirs avait suscité une telle amertume chez le jeune homme qu'il était encore que, incapable de vivre au pays, il se sépara de sa première femme ( ils avaient eu quatre enfants) et s'installa à Majorque. Dans la beauté d'un paysage à mille lieues de la boue, des rats, du froid, de la putréfaction des cadavres, du sifflement des balles et des hurlements déchirants de blessés qui mettaient souvent plusieurs jours à mourir dans le no man's land entre les tranchées adverses si proches les unes des autres, il acheva la rédaction de cette autobiographie.

C'est évidemment à la lumière de ces énormes traumatismes communs à toute une génération de jeunes hommes comme son ami et alter ego le poète et capitaine Siegfried SASSOON , qu'il faut comprendre comment, après la victoire alliée de 1918 et la fin de ses études à Oxford, ou il s'est lié d'amitié avec le colonel T.E LAWRENCE alors en pleine écriture des Sept Piliers et l'écrivain et poète TS ELIOT notamment, il est amené à partir pour l'Egypte et à réviser nombre de ses opinions sur l'Angleterre qu'il a connue avant la guerre. L'horreur de ses souvenirs avait suscité une telle amertume chez le jeune homme qu'il était encore que, incapable de vivre au pays, il se sépara de sa première femme ( ils avaient eu quatre enfants) et s'installa à Majorque. Dans la beauté d'un paysage à mille lieues de la boue, des rats, du froid, de la putréfaction des cadavres, du sifflement des balles et des hurlements déchirants de blessés qui mettaient souvent plusieurs jours à mourir dans le no man's land entre les tranchées adverses si proches les unes des autres, il acheva la rédaction de cette autobiographie.

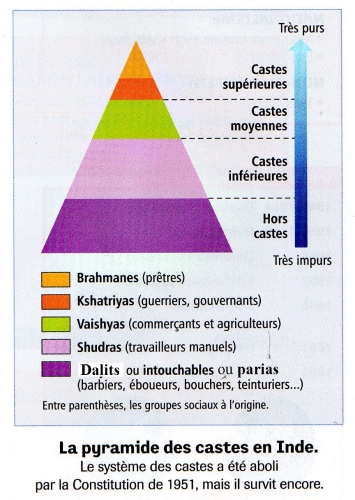

« [En Inde, juste avant l’apparition du bouddhisme] La civilisation la plus élevée qu’un peuple puisse atteindre dans un état ordonnancé était atteinte. La loi et le droit réglaient la vie des membres de l’Etat. La division du peuple en castes indiquait à chacun la voie de sa vie. Le trône des princes était environné de pompe et de luxe ; la caste des prêtres et celle des guerriers étaient près du trône et menaient une vie confortable, aux dépens du peuple, il est vrai ; cependant les castes des artisans, des commerçants et des agriculteurs avaient leurs cercles juridiques qui leur étaient garantis par la loi et dans l’intérieur desquels elles pouvaient se mouvoir librement. Il y avait bien de nombreuses castes inférieures, castes de serviteurs dont la vie se passait à travailler pour d’autres, mais on consolait ces castes par des promesses religieuses, de sorte que ça et là un rayon d’espoir, une divine étincelle de joie, tombait sur la misère de leur vie. »

« [En Inde, juste avant l’apparition du bouddhisme] La civilisation la plus élevée qu’un peuple puisse atteindre dans un état ordonnancé était atteinte. La loi et le droit réglaient la vie des membres de l’Etat. La division du peuple en castes indiquait à chacun la voie de sa vie. Le trône des princes était environné de pompe et de luxe ; la caste des prêtres et celle des guerriers étaient près du trône et menaient une vie confortable, aux dépens du peuple, il est vrai ; cependant les castes des artisans, des commerçants et des agriculteurs avaient leurs cercles juridiques qui leur étaient garantis par la loi et dans l’intérieur desquels elles pouvaient se mouvoir librement. Il y avait bien de nombreuses castes inférieures, castes de serviteurs dont la vie se passait à travailler pour d’autres, mais on consolait ces castes par des promesses religieuses, de sorte que ça et là un rayon d’espoir, une divine étincelle de joie, tombait sur la misère de leur vie. » « Il y a là plus que des classes, qui sont une dégradation économique et matérialiste ; les castes reflètent un ordre métaphysique où chaque individu accomplit sa fonction selon sa vraie volonté – ou devoir, dharma – en tant que manifestation de l’ordre cosmique. Pour les fidèles de la Tradition Pérenne, la caste est une manifestation de l’ordre divin et pas seulement une division économique du travail en vue d’une grossière exploitation. »

« Il y a là plus que des classes, qui sont une dégradation économique et matérialiste ; les castes reflètent un ordre métaphysique où chaque individu accomplit sa fonction selon sa vraie volonté – ou devoir, dharma – en tant que manifestation de l’ordre cosmique. Pour les fidèles de la Tradition Pérenne, la caste est une manifestation de l’ordre divin et pas seulement une division économique du travail en vue d’une grossière exploitation. »

« Le premier devoir est de combattre pour la restauration de l’Ordre. Pas tel ou tel Ordre particulier, telle ou telle formule politique contingente, mais l’Ordre sans adjectifs, la hiérarchie immuable des pouvoirs spirituels à l’intérieur de l’individu et de l’Etat qui place au sommet ceux qui sont ascétiques, héroïques et politiques et au-dessous ceux qui sont simplement économiques et administratifs. »

« Le premier devoir est de combattre pour la restauration de l’Ordre. Pas tel ou tel Ordre particulier, telle ou telle formule politique contingente, mais l’Ordre sans adjectifs, la hiérarchie immuable des pouvoirs spirituels à l’intérieur de l’individu et de l’Etat qui place au sommet ceux qui sont ascétiques, héroïques et politiques et au-dessous ceux qui sont simplement économiques et administratifs. » L’espace, la terre, le territoire, la zone de contrôle et d’influence constituent le contenu corporel de l’Empire et correspondent au corps de l’homme. (…) Le peuple correspond à l’âme ; il vit et se déplace, aime et déteste, tombe et se relève, s’envole et souffre. (…) La religion correspond à l’esprit. Elle montre des perspectives montagneuses, elle assure le contact avec l’éternité, elle dirige le regard vers le ciel.