« DE L'INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS » de Jared DIAMOND

par Pierre MARCOWICH

ex: http://www.oswald-spengler-le-retour.net/

Dans son ouvrage, « DE L’INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS », Jared DIAMOND se donne pour ambition de nous faire découvrir les facteurs permanents qui auraient, selon lui, déterminé, comme une loi d’airain, l’évolution des sociétés humaines depuis la fin de la dernière glaciation jusqu’à nos jours, ce qui représente une période de 13.000 ans. (1)

Dans son ouvrage, « DE L’INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS », Jared DIAMOND se donne pour ambition de nous faire découvrir les facteurs permanents qui auraient, selon lui, déterminé, comme une loi d’airain, l’évolution des sociétés humaines depuis la fin de la dernière glaciation jusqu’à nos jours, ce qui représente une période de 13.000 ans. (1)

Je précise tout d’abord qu’en utilisant l’expression de « loi d’airain » qui aurait pesé sur l’évolution des sociétés humaines depuis la Néolithique, je suis fidèle à l’esprit de l’auteur qui a d’ailleurs voulu affirmer sa thèse dans le titre même de son ouvrage.

En effet, le titre de l’ouvrage en anglais est nettement plus explicite que celui en français : « GUNS, GERMS, AND STEEL, THE FATES OF HUMANS SOCIETIES », titre qui se traduit en français de la façon suivante :

Canons, microbes, et acier, les Parques des Sociétés humaines. Selon le WEBSTER’S DICTIONARY, le mot "The Fates", repris du latin, signifie en anglais "Les Parques", divinités romaines qui décident de manière inflexible et impitoyable le destin de chaque homme. (2)

L'analogie est évidente, puisque l'auteur évoque trois phénomènes bruts désignés par l'auteur comme agents implacables du destin des sociétés depuis 13.000 ans.

C’est un titre à la Jean-Jacques ROUSSEAU avec son "Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes" (1755) que le traducteur (ou l’éditeur) a préféré octroyer à l’ouvrage de Jared DIAMOND dont le titre est devenu « De l’inégalité des sociétés », Est-ce dans le but d’atteindre, avec le maximum d’efficacité, un public portée sur les questions philosophiques ?

Comme il le confie lui-même, dans son ouvrage, Jared DIAMOND, docteur en physiologie, est un spécialiste de l’évolution biologiques des oiseaux qu’il a étudiés en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie et en Amérique du sud. Dans le même temps, ses séjours lui permirent de se familiariser avec « maintes sociétés humaines technologiquement primitives » (page 34).

La problématique telle que la pose Jared DIAMOND

Jared DIAMOND formule la problématique de l’évolution historique des sociétés humaines depuis la fin du dernier âge glaciaire, il y a 13.000 ans, par l’énonciation suivante :

« Certaines parties du monde ont créé des sociétés développées fondées sur l’alphabétisation et l’usage d’outil métalliques, d’autres ont formé des sociétés uniquement agricoles et non alphabétisées, et d’autres encore sont restées des sociétés de chasseurs et de cueilleurs avec des outils de pierre. » (page 11)

De cette situation, affirme Jared DIAMOND, découle, depuis 13.000 ans, une inégalité entre les sociétés humaines, qui fait que les premières ont conquis ou exterminés les deux autres.

Il convient de remarquer qu’il ressort de l’énoncé de Jared DIAMOND, que, selon lui, ce ne sont pas les hommes qui « créent » les « sociétés », mais certaines « parties du monde », c’est à dire des zones géographiques, autrement dit la nature (la terre, l’eau, le climat, les montagnes, la mer). Il découle de l’énoncé de Jared DIAMOND que la nature aurait la « volonté » de prendre la décision de créer les sociétés. On croit lire l’entrée en matière d’une sorte de nouvelle Génèse, matérialiste, où la nature remplacerait le Dieu de l’ancienne Bible.

Bien sûr, le lecteur comprend ce que, malgré la faiblesse de son expression, Jared DIAMOND veut dire : selon lui, la matière, comprise uniquement comme phénomène concret, palpable, visible, se trouve être à l’origine de toute formation sociale.

De plus, prétendre que d’autres parties du monde ont formé « des sociétés uniquement agricoles » est tout aussi aberrant, car toutes les « sociétés développées » sont passées, elles aussi, par le stade agricole pour s’urbaniser par la suite, outre qu’il paraît hasardeux de qualifier de « société » un clan de la préhistoire (biologiquement homogène) vivant de chasse et de cueillette.

Ce manque de rigueur est frappant chez une personne qui se présente comme un scientifique de haut niveau.

Quant à la prétendue « alphabétisation » des sociétés développées, ce n’est qu’un phénomène relativement récent dans les sociétés développées. Je préfère y voir une erreur du traducteur qui a confondu alphabétisme (système d’écriture composé de lettres) avec alphabétisation (enseigner la lecture et l’écriture aux analphabètes).

En réalité, la vraie question que se pose Jared DIAMOND tout au long de son ouvrage, de la première page jusqu’à la dernière page, est celle-ci :

« Pourquoi, (..), ce sont les sociétés européennes, plutôt que celle du Croissant fertile, de la Chine qui ont colonisé l’Amérique et l’Australie ? ». (page 614)

Car, la situation de domination sur le monde exercée par l’Europe, depuis le 15ème siècle, semble beaucoup chagriner Jared DIAMOND.

Jared DIAMOND ne veut voir dans cette domination que l’effet du hasard, provoqué par des phénomènes uniquement matériels, d’ailleurs venus de l’Asie du Sud-Est, de sorte que, selon lui, les Européens n’ont aucun mérite d’avoir créé des sociétés développées. Briser la superbe de cette Europe (État-Unis compris, où il vit), tel est l’objectif de son livre. Par quel moyen ? Pour Jared DIAMOND, l’Histoire doit devenir une science, s’inspirant de sciences comme « la génétique, la biologie moléculaire et la biogéographie appliquée aux cultures* et à leurs ancêtres sauvages* » (page 32). [Attention, il s’agit ici des cultures céréalières ou légumières et de leurs ancêtres sauvages]

La thèse de Jared DIAMOND

Pour Jared DIAMOND, les sociétés qui bénéficient des milieux les plus favorables pour son alimentation seront à même de supplanter et d’exterminer les autres moins favorisées vivant sur des terres plus ingrates.Selon Jared DIAMOND, tout, à la base, est une question d’alimentation.

Ainsi, pour qu’une société soit « supérieure » à d'autres sociétés, il est nécessaire qu’elle dispose :

- d’une installation sur des terres où la nature se montrerait prolifique et généreuse en céréales sauvages ;

- de la meilleures combinaison d’un certain nombre de cultures agricoles : céréales et de plantes légumières à forte concentration de protéines qui auront, au préalable, été domestiquées ;

- du plus grand nombre d’animaux domesticables de toute taille pour son alimentation, dont pourtant certains doivent être assez robustes et d’une taille assez importante pour qu’ils soient capables de transporter la production agricole, et bien sûr, aussi le matériel de guerre et les troupes ;

- d’une localisation géographique parfaite permettant à la société de bénéficier par simple diffusion des innovations culturelles (écriture), culturales (agricultures) et technologiques réalisées par d’autres sociétés ;

La meilleure alimentation et la réception rapide de ces innovations venues de l’extérieur permettra à la société de passer rapidement du stade de l’âge de pierre à l’âge de bronze puis à celui du fer, qui seront d’une grande utilité non seulement pour la production agricole, mais aussi et surtout pour la fabrication des armes de guerres (fusils, canons, épées, etc.).

En outre, l’élevage du bétail provoquera de graves maladies dans la population qui le pratique. Mais, au cours des siècles, cette population en sera finalement immunisée par l’habitude. Par contre, lorsque cette société envahira d’autres sociétés pratiquant moins ou pas tout l’élevage du bétail, ces maladies provoqueront des hécatombes dans les sociétés envahies. Par conséquent, nous dit Jared DIAMOND, l’élevage du bétail, ou du moins les microbes qui en sont la conséquences, constitue une arme de guerre. Je rappelle le titre originel anglais de l’ouvrage « canon, microbes et acier, les Parques, etc.).

Si elle est en possession de ces atouts, ladite société est, selon Jared DIAMOND, mécaniquement assurés du succès, à savoir conquérir d’autres sociétés. C’est le miracle de la méthode d’analyse causale, d’après laquelle chaque phénomène est obligatoirement l’effet du phénomène précédent et la cause du phénomène suivant.

Jared DIAMOND constate que, sur ce plan, c’est l’Asie qui a été privilégiée, en particulier, le Croissant fertile (Proche-Orient) où sont d’ailleurs nées les premières civilisations (Chine, Summer, Égypte, Arabe). Ce sont, selon Jared DIAMOND, les sociétés préhistoriques de cette régions qui vont conquérir les autres sociétés. Remarquons, au passage, qu’il oublie l’Inde.

Autre objection : chacun sait que c’est l’Europe qui, dans la période historique, va conquérir l’Afrique, l’Australie, l’Océanie, l’Amérique du Nord et du Sud, l’Antartique, etc. Jared DIAMOND est conscient de cette contradiction : sa théorie ne colle pas avec les faits historiques. Qu’à cela ne tienne, il « invente » un nouvelle aire géographique, homogène selon lui, l’Eurasie, englobant à la fois l’Europe et l’Asie. Dans cette Eurasie, la région Europe aurait pratiquement tout reçu de l’Asie, en cultures céréalières, en animaux domestiques, en métaux, poudre à canon, de telle sorte que, quels que soient par la suite les progrès techniques, intellectuelles qu'elle réalisera, l'Europe n’en aurait, selon l'auteur, aucun mérite. C’est ainsi que Jared DIAMOND arrive à écrire cette véritable loufoquerie à la logique incohérente :

« Les colons européens n’ont pas crée en Australie une démocratie industrielle, productrice de vivres et alphabétisée. Tous ces éléments, ils les ont importés de l’extérieur : le cheptel, toutes les cultures (sauf les noix de macadamia), les techniques métallurgiques, les machines à vapeur, les fusils, l’alphabet, les institutions politiques et même les germes. Il s’agissait à chaque fois de produits finis, fruits de 10 000 ans de développement dans les milieux eurasiens. Par un accident de la géographie, les colons qui débarquèrent à Sydney en 1788 avaient hérité de ces éléments (sic) » (pages 482 et 483). Bien sûr, Sydney n’existait pas en 1788. Ainsi, pour Jared DIAMOND, la démocratie, l’industrie et l’alphabétisation sont des inventions chinoise, arabe ou égyptienne. Pourquoi pas les cathédrales gothiques, l’industrie nucléaire et les vaccinations antirabiques et antivarioliques qui ont sauvé tant de peuples conquis par l’Europe ?

Jared DIAMOND prétend que la diffusion des innovations de Chine jusqu’en Europe du Nord, dans ce qu’il appelle, pour les besoins de sa cause, l’Eurasie, était facile sur l’axe Est-Ouest. C’est oublier les Chaînes de montagnes et le désert à traverser entre la Chine et l’Iran.

Par contre, Jared DIAMOND prétend que l’axe Nord-Sud du continent américain était plus accidenté au niveau de l’Amérique centrale outre, les ’immenses forêts, de sorte que la diffusion des innovations entre le Nord et le Sud était fortement ralentie, la voie marine étant impossible à utiliser à cause de la présence d’un désert au Texas. C’est ici aussi oublier que les îles Caraïbes ont été colonisées par les Indiens du même nom. Il est d’ailleurs curieux que Jared DIAMOND n’indique pas sur la carte géographique qu'il produit les mouvements d’émigration des populations des peuples Caraïbes vers les îles Caraïbes, alors que sur la même carte il indique en détail les mouvements migratoires vers les îles polynésiennes. Pourquoi cette pudeur pour les Îles caraïbes. Est-ce pour ne pas gêner sa théorie ?

L’exemple le plus important de cette curieuse méthodologie est celui du passage des hommes préhistoriques de la Sibérie en Amérique du Nord. Les préhistoriens situent cet événement en –20.000 avant J.C., en raison de la possibilité de passage à pied sec. Jared DIAMOND le situe beaucoup plus tard vers –13.000 avant J.C., tout simplement parce qu’aucune découverte archéologique n’a été faite datant de –20.000 à –13.000 sur ce passage. Il faut dire que cela arrange sa théorie, à savoir que les Indiens n’ont pas bénéficié du temps nécessaire pour se développer autant qu’ils l’auraient pu si leurs ancêtres avaient traversé le détroit de Behring en -20.000 avant notre ère.

Au regard du simpliste et grossier matérialisme, sur lequel Jared DIAMOND base sa thèse, Karl MARX, avec son matérialisme historique, fondé sur les contradictions naissant des rapports sociaux de production (la matière, l’infrastructure), mais qui tient compte de l’influence majeure des superstructures (l’idéologie, le psychisme) dans le cours de l’histoire, pourrait passer pour un adepte de la métaphysique platonicienne, rêvant du monde des Idées.

Il est vrai qu’il s’agit d’un ouvrage de de compilation et de vulgarisation qui ne nécessite aucune connaissance précise en histoire, en philosophie, en sciences écrit en langage simple et même familier. Il comporte 694 pages présentant en détail les migrations préhistoriques, la domestication des légumes, des céréales et de certains animaux sauvages. Il ne nécessite un effort de réflexion de la part du lecteur moyen. En effet, les notions de société, d’histoire, de culture, de civilisation, d'Etat, employés indifféremment pour toutes les époques préhistoriques et historique, ne sont jamais définis, car toujours règne l’évidence. C’est donc un ouvrage qui fait appel au « bon sens populaire ».

Je ne veux pas dire qu’il faille écarter d’un revers de main les données brutes relatives au climat, à la végétation, aux cultures de céréales, aux légumes cultivés et à l’élevage du bétail selon les régions géographiques que Jared DIAMOND expose dans son ouvrage.

En effet, dès 1920, Oswald SPENGLER considérait que, pour comprendre l’histoire des cultures, il était nécessaire de prendre en compte l’histoire de l’économie, du droit, mais aussi l’histoire du paysage. Or, à propos du paysage, voici ce qu’il écrivait :

« Il nous manque également une histoire du paysage (donc du sol, donc de la végétation et du climat) sur lequel s’est déroulé l’histoire humaine depuis 5.000 ans. Or, l’histoire humaine est si difficile à séparer de l’histoire du paysage, elle reste si profondément liée à elle par des milliers de racines, qu’il est tout à fait impossible, sans elle de comprendre la vie, l’âme et la pensée.

En ce qui concerne le paysage sud-européen, depuis la fin de l’ère glaciaire une invincible surabondance de végétation cède peu à peu sa place à l’indigence du sol.

À la suite des cultures égyptienne, antique, arabe, occidentale, s’est accomplie autour de la Méditerranée une transformation du climat selon laquelle le paysan devait abandonner la lutte contre le monde végétal et l’entreprendre pour ce même monde, s’imposant ainsi d’abord contre la forêt vierge, puis contre le désert.

Au temps d’Hannibal, le Sahara était loin au sud de Carthage, aujourd’hui, il menace déjà l’Espagne du Nord et l’Italie ; où était-il au temps des constructeurs de pyramides portant en relief des tableaux de forêts et de chasse ?

Après que les Espagnols eurent chassés les maures, le caractère sylvestre et agricoles du pays qui ne pouvait être maintenu qu’artificiellement, s’effaça. Les villes devinrent des oasis dans le désert. Au temps des Romains, cette conséquence ne se serait pas produite. » (3)

Oswald SPENGLER est bien conscient que sa vision de l’histoire ne peut pas prendre en compte l’histoire du paysage (sol, végétation, climat), en raison de l’inexistence à son époque de telles études. Cependant, malgré le manque de données à sa disposition, Oswald SPENGLER entreprend, en une dizaine de lignes, une analyse synthétique sur un problème bien connu depuis longtemps : l’avancée du désert autour de la Méditerranée. Cependant, tout en constatant la grande importance de cet aspect physique dans l’évolution des civilisations méditerranéennes, Oswald SPENGLER introduit en même temps le facteur culturel : « Les villes devinrent des oasis dans le désert. Au temps des Romains, cette conséquence ne se serait pas produite. »

Tout laisse penser qu’après l’expulsion sur les Maures, les Espagnols de cette époque, les dizaines de milliers d’Espagnols venus du Nord qui s’étaient installés dans le Sud après la Reconquête, n’étaient pas du tout intéressés à continuer l’œuvre routinière du système d’irrigation laissé par les Arabes, en raison de son caractère administratif, collectiviste et coercitif poussé à l’extrême. C’était l’époque des chevaliers errants, de l’aventure. Les Espagnols de l’époque, en Occidentaux qu’ils étaient, tournés vers le lointain, individualistes forcenés, préférèrent partir à l’aventure au pays de l’Eldorado, en Amérique du Sud, pour y gagner richesses et liberté. Dans le sud de l’Espagne, les villes devinrent donc des oasis au milieu du désert.

Oswald SPENGLER ajoute qu’avec les Romains, une telle désertification ne se serait pas produite. En effet, quand ils conquéraient un pays, leur culture étant tournée vers l’aspect administratif et juridique des choses, les Romains construisaient des aqueducs, des routes, etc. pour contrôler le pays et ses populations avec leurs armées, de sorte que ces ouvrages d’art auraient permis d’arrêter l’avancée du désert, si, par hypothèse virtuelle, ils avaient hérité du système d’irrigation construit par les Arabes en Espagne.

La méthode historique selon Oswald SPENGLER, allie donc les facteurs géographiques aux facteurs culturels, exerçant selon lui un rôle prédominant. L’histoire devient, dès lors, plus compréhensible.

Jared DIAMOND, quant à lui, pour « expliquer » l’histoire humaine, ignore totalement le facteur culturel, c’est à dire la vision du monde, l’interprétation que les hommes se font de la vie : leurs mythes, leurs croyances, leurs conceptions artistiques et « scientifiques », la spécificité de leur organisation politique.

C’est ainsi que Jared DIAMOND nous parle souvent de « ses amis » Papous (ou Néo-Guinéens), mais jamais il ne nous expose ni leur culture, ni leur leur vision du monde, etc. Il affirme que lui et ses amis néo-Guinéens se posent mutuellement « mille questions », mais nous ne saurons jamais le contenu de ces questions.

Dans le tableau intitulé « Facteurs sous-jacents de l’Histoire » depuis la fin de l’époque glaciaire (page 122), Jared DIAMOND nous « explique » les « chaînes de causalité menant des facteurs lointains (orientations des axes continentaux) aux facteurs proches (fusils, chevaux, maladies, etc.) permettant à certains peuples d’en conquérir d’autres ». C’est une conception totalement zoologique de l’homme.

L’homme peut très bien se nourrir convenablement et ne pas avoir la force (psychique) de conquérir d’autres peuples. Par exemple, les Romains du 4ème siècle après J.C., c’est à dire ceux qui vivaient dans le Bas-Empire décadent, étaient mieux nourris que les Barbares Germains, et pourtant ce sont ces Barbares qui ont détruit l’Empire romain en 476. Aujourd’hui, les Européens, dont les ancêtres ont conquis l’Amérique du Nord et du Sud, il y a 500 ans, sans trop de problèmes, sont mieux nourris que les Afghans. Pourtant, ils seraient bien incapables (psychiquement) d’envoyer une véritable Armée conquérir l’Afghanistan. Leur pacifisme affiché n’a pour objet que de voiler leur incapacité psychique. On pourrait multiplier les exemples.

L’homme peut très bien se nourrir convenablement et ne pas avoir la force (psychique) de conquérir d’autres peuples. Par exemple, les Romains du 4ème siècle après J.C., c’est à dire ceux qui vivaient dans le Bas-Empire décadent, étaient mieux nourris que les Barbares Germains, et pourtant ce sont ces Barbares qui ont détruit l’Empire romain en 476. Aujourd’hui, les Européens, dont les ancêtres ont conquis l’Amérique du Nord et du Sud, il y a 500 ans, sans trop de problèmes, sont mieux nourris que les Afghans. Pourtant, ils seraient bien incapables (psychiquement) d’envoyer une véritable Armée conquérir l’Afghanistan. Leur pacifisme affiché n’a pour objet que de voiler leur incapacité psychique. On pourrait multiplier les exemples.

Pour comprendre pourquoi, à un moment donné de l’histoire, certaines sociétés ont conquis d’autres sociétés, il s’avère nécessaire de prendre en compte leur histoire et kleur culture.

Mais, ne prenant jamais en compte ni l'histoire ni la culture des sociétés qu’il évoque, Jared DIAMOND a une conception totalement a-historique de l’évolution des sociétés humaines.

C'est pourquoi, Jared DIAMOND, qui se veut historien, ne se pose jamais la question de la signification d’un événement au regard de l'histoire.

Pour qu’un évènement soit considéré comme historique, il faut qu’il ait une signification pour les hommes d’aujourd’hui, sinon, il se perd dans la masse des faites bruts.

Or, Jared DIAMOND fonde sa théorie de l’histoire humaine sur le principe de l’alimentation la meilleure en protéines et l’élevage de bétail comme « moteur » de l’histoire, en soulignant sur de nombreuses pages les multiples conquêtes qu’ont réalisées les hommes de la préhistoire.

Jared DIAMOND expose longuement les invasions préhistoriques des Chinois du Nord vers le Sud, faisant disparaître un certain nombre de peuples ou les chassant, tandis que ceux chassés de la Chine du Sud envahissaient la péninsule indochinoise et les îles polynésiennes, exterminant au passage les peuples déjà installés. Jared DIAMOND décrit les mêmes mouvements d’extermination et de conquête en Afrique, entre tribus africaines.

Mais les ayant signalés, il les oublie tout aussitôt. Et il a raison. Car tous ces mouvements guerriers de la Préhistoire n’ont aucune signification aujourd’hui.

En effet, les luttes entre deux tribus d’une société primitive, en Afrique ou en Europe, n’ont aucune espèce d’importance pour nous aujourd’hui, Elles n’ont aucune signification pour la compréhension du monde actuels.

Par contre, la victoire de la tribu barbare germanique des Chérusques sur les Romains en l’an 9, ou des Aztèques sur les Tlascanes au Mexique, s’appelle de l’histoire. Car ici, le "quand ?" a son importance.

La défaite des Romains en l'an 9, cette défaite eut pour conséquence pour les Romains de ne plus tenter de s’aventurer en Germanie, ce qui évita ainsi la romanisation. Nous aurions alors eu une Europe Gallo-romaine. Cet événement marque donc encore le monde moderne.

Par contre, Jared DIAMOND s’appesantit, pour les stigmatiser, lourdement sur les conquêtes européennes et les massacres qu’elle provoqua Comme je viens de le dire, il a parfaitement raison de faire ressortir l’action de l’Europe, même s’il n’est pas conscient du motif réel et se limite à la stigmatisation.

En effet, en partant à la conquête du Monde à partir du 15ème siècle, l’Europe a forcé, au besoin par les armes, et parfois de façon cruelle, de nombreux peuples qui vivaient repliés sur eux-mêmes à entrer dans l’Histoire, dans la « modernité » telle que la conçoit l’Occident. Elle a contraint les peuples repliés sur eux-mêmes à se découvrir entre eux. Elle a également contraint d’autres peuples qui, dans les siècles passés avaient joué un grand rôle comme puissances mondiales (Chine, Inde, monde arabe) à revenir sur la scène historique. En même temps, elle leur a fait découvrir, avec les progrès technologiques et sanitaires, ses notions de Liberté, de démocratie, d’État-Nation, etc, que, d’ailleurs, ces peuples retourneront plus tard contre elle.

Contrairement à d’innombrables conquêtes et exterminations réalisées par d'autres peuples, la conquête européenne de plusieurs continents est un exemple de fait historique ; elle fait histoire, car il a encore aujourd’hui une signification.

Autrement dit, en soulignant avec force la conquête de l’Amérique, de l’Afrique, de l’Australie tout en minimisant l’intérêt des conquêtes d’autres peuples, Jared DIAMOND constate un véritable fait historique, mais sans en saisir la signification profonde.

Ce faisant, il détruit l’intérêt de sa propre théorie comme explication exhaustive et définitive de l’histoire depuis la fin de l’époque glaciaire, car il est évident que les Européens n’ont pas conquis tous les continents de la planète parce qu’ils avaient, il y a 13.000 ans, une alimentation basée sur tels ou tels légumes ou céréales.

Les Européens ont réalisé ces conquêtes parce que leur culture, c’est-à -ire leur vision du monde, les portait à regarder vers le lointain beaucoup plus que la culture arabe, pourtant conquérante, et la culture chinoise, elle aussi conquérante, tandis que l’indienne ni l’antique n'’avait pas du tout cette attirance vers ce qui est étranger et loitnain.

Cet attrait vers le lointain était déjà présent vers l’an 1000 avec les Croisades, tandis que, dès le 13ème siècle, Marco Polo partait, avec sa famille, à l’aventure jusqu’en Chine pendant près de 17 années. Un Chinois, est-il venu en Europe à cette époque ?

Puis, au 15ème siècle, ce fut cet attrait vers l’Océan qui semblait constituer la voie la plus courte pour aller jusqu’en Chine et Japon où l’on trouvait, croyait-on à cette époque, de l’or à foison. Les meilleurs esprits scientifiques, en même temps théologiens et philosophes, tiraient des plans permettant de partir. Et finalement, arriva ce qui devait arriver. Un roi se laissa convaincre. On partit alors avec beaucoup d’impatience, en toute hâte, comme une pulsion puissante qui explose enfin en jaillissant du plus profond des instincts, sur de frêles embarcations vers l’inconnu, vers l’Ouest.

Mais Jared DIAMOND, qui ignore tout de la notion d’histoire, ne pense pas à se poser la question du « Quand ? ». . « Car ici, le quand a son importance », nous dit Oswald SPENGLER. Or, à cette époque, l’Europe était encore une culture jeune, en pleine maturité, qui avait une force psychique que nous, Européens civilisés, avons du mal à imaginer et même à comprendre.

En face, qu’y avait-il ?

Des peuples dont certains étaient à peine sortis du néolithique, des empires découpés en lambeaux, des civilisations endormies ou tombées dans la barbarie (Chine, Inde, Monde islamo-arabe) aux populations psychiquement prostrées, acceptant n’importe quel conquérant, occupése seulement à se reproduire et à travailler, n’éprouvant aucun intérêtsaux luttes féroces pour le pouvoir qui se déroulaient au-dessus d'elles et dont elles n’attendaient rien.

L’empire Aztèques était en réalité l’héritier de la vieille civilisation maya, essoufflée, malgré l’apparence barbare des Aztèques qui en avaient pris le commandement par la force. Quant à l’empire Inca, à peine né, sans écriture, il était déjà profondément divisé en raison de son système politique de transmission du pouvoir.

L’Europe ne pouvait que sortir victorieuse de toute ces confrontations et amener ces peuples sur la scène de l’Histoire. Désormais, ce qui se passe au Darfour, au Rwanda, au Tibet, en Colombie, en Australie, en Iran, etc., dans la moindre contrée, intéresse chaque habitant de la planète. C’est l’œuvre historique de l’Europe.

Jared DIAMOND veut « expliquer » l’Histoire, comme s’il s’agissait d’expliquer un comportement de molécules ou d’une masse musculaire stimulée en laboratoire. En le lisant, on a l’impression que l’homme est surtout un estomac.

Jared DIAMOND n’est pas parvenu à comprendre l’histoire, car il ignore totalement l’aspect psychique à la base des comportements et des actes des êtres humains. Cet aspect psychique apparaît dans ce qu’on appelle la culture (vision du monde, actuel, passé et à venir), mythes, croyances, morale, art.

Par exemple, les Aborigènes d'Australie ont une culture centrée sur ce qu’ils appellent « le temps du rêve », ou simplement « le rêve » (cela rappelle le culture indoue),

Le « temps du rêve » explique les origines de leur monde, de l’Australie et de ses habitants. Selon leur tradition, des créatures géantes, comme le Serpent arc-en-ciel, sont sorties de la terre, de la mer ou du ciel et ont créé la vie et les paysages australiens. Leurs corps géants ont créé des fleuves et des chaînes de montagne mais leur esprit est resté dans la terre, rendant la terre elle-même sacrée aux peuples indigènes. Le rêve, la terre sacrée, autant de mythe qui ont incité les aborigènes d’Australie à ne pas quitter leurs régions pour partir à la découverte d’autres peuples et profiter des innovations des peuples voisins. Jared DIAMOND, qui se prétend leur « ami », ne dit pas un mot sur leur culture, leurs mythes, leur vision du monde, leur religion, qui pourraient expliquer bien des choses. À mon avis, la thèse de la prépondérance de l’esprit, de la culture, sur le comportement humain permet de mieux comprendre l’histoire.

Jared DIAMOND ne se pose pas non plus la question de comprendre pourquoi après 40.000 ans d’occupation de l’Australie, on ne dénombre, à l’arrivée des premiers Européens en 1788, que 250.000 aborigènes, alors que les Indiens sont plusieurs millions après 15.000 ans d’occupation de l’Amérique, au 15ème siècle, à l’arrivée des Espagnols. Que s’est-il passé ? Quels Empires se sont effondrés ? que signifie réellement ou symboliquement ces figures de géants gravés sur les rochers il y a 10.000 ou 30.000 ans ? Mais Jared DIAMOND ne s’intéresse qu’aux estomacs.

Pour ce qui concerne les Papous de Papouasie-Nouvelle-Guinée, que Jared DIAMOND présente aussi comme « ses amis », on ne saura rien de leur culture à la fin des 694 pages, malgré tout un chapitre intitulé « Le peuple de Yali », dans lequel Jared DIAMOND se borne à récapituler toutes les cultures légumières, les élevages du cochon et les migrations depuis la Préhistoire. Pourtant, Jared DIAMOND aurait pu exposer au lecteur le fondement de la culture papoue centrée sur le prestige et la beauté du guerrier. Quelle signification symbolique pouvait avoir leur comportement nécrophage et anthropophages. Sur tout cela, Jared DIAMOND reste muet, arc-bouté sur sa thèse sur l’influence du seul milieu géographique sur l’histoire humaine.

Mais passé « l’effet-céréales-légumes-bétail » qui, selon Jared DIAMOND, aurait expliqué à lui seul la prédominance du Croissant fertile et de la Chine sur le monde depuis la préhistoire, comment expliquer que ces deux régions ont perdu leur puissance mondiale, leur capacité d’expansion et d'innovation, de sorte que ce ne sont pas elles qui ont découvert et conquis l’Amérique, mais l’Europe ?

Fidèle à lui-même, sans même dire un seul mot des facteurs culturels., Jared DIAMOND ne voit qu’une explication matérialiste et mécaniste à la sortie de l’Histoire de ces deux régions.

Pour ce qui concerne le Croissant fertile, Jared DIAMOND prétend que la cause du déclin se trouverait, selon lui, simplement dans la désertification, tout en « oubliant » de citer la culture arabo-islamique, pour les besoins de sa cause. Car la civilisation arabo-islamique, bien qu’issue du désert, parvient naturellement à surmonter la désertification au moyen de son esprit conquérant, de sorte qu’elle fut à deux doigts de surpasser l’Occident naissant pour la domination du monde, outre que son rayonnement a duré tout de même 5 siècles au minimum. Mais Jared DIAMOND se garde d’en parler, car ce fait historique contredit sa thèse.

Pour ce qui concerne le Croissant fertile, Jared DIAMOND prétend que la cause du déclin se trouverait, selon lui, simplement dans la désertification, tout en « oubliant » de citer la culture arabo-islamique, pour les besoins de sa cause. Car la civilisation arabo-islamique, bien qu’issue du désert, parvient naturellement à surmonter la désertification au moyen de son esprit conquérant, de sorte qu’elle fut à deux doigts de surpasser l’Occident naissant pour la domination du monde, outre que son rayonnement a duré tout de même 5 siècles au minimum. Mais Jared DIAMOND se garde d’en parler, car ce fait historique contredit sa thèse.

Et si aujourd’hui, malgré la chance que l’Histoire leur a de nouveau donné avec le pétrole, les pays arabo-musulmans n’ont pas réussi à sortir de l’ornière, avec encore 40 % d’analphabètes, et un taux d’innovations technologiques et spirituelles parmi les plus bas du monde, cela est surtout dû (comme au 14ème siècle) à leur culture qui les tourne entièrement vers un passé mythifié et les empêche de profiter du potentiel créatif de 50 % de leurs population (les femmes).

Aussi superficielle apparaît la raison que donne Jared DIAMOND pour « expliquer » pourquoi ce n’est pas la Chine qui a découvert et conquis l’Amérique ou l’Afrique. Car il faut savoir que, dès 1400, près de 90 ans avant l’aventure de Christophe Colomb, tout était prêt pour partir vers l’Afrique : bateaux de très gros tonnages, équipages, matériels, etc. Mais soudain, l’empereur ordonna d’arrêter tout et de brûler la flotte. Et on n’en parla plus. Jared DIAMOND y voit simplement l’effet du hasard : il y eut un coup d’État fomenté par les eunuques dont le bénéficiaire interdit toute expédition au-delà des mers ! Il ne voit pas là non plus que cette interdiction vient de la profondeur de l’âme chinoise seulement intéressée par ce qui est chinois. Même avec l’Inde, les relations étaient insignifiantes. La Chine n’a jamais rêvé d’aller en Europe. Alors pourquoi aurait-elle rêvé de l’Amérique, de l’Afrique ? Ce n’est pas un hasard non plus si elle a entouré son espace vital d’une grande muraille.

Par contre, en Occident, si Christophe Colomb était mort sans avoir réalisé son projet, d’autres « rêveurs », des savants, des aventuriers, dont l’Europe abondait alors, se seraient levés pour partir vers ce qu’ils affirmaient être la voie la plus courte pour aller en Chine, et finalement l’un d’entre eux auraient réussi. Simplement, au lieu d’être espagnole, l’Amérique du Sud aurait peut-être été française.

Sur le racisme biologique

En même temps qu’il prétend démontrer que la diversité de l’histoire humaine est simplement le résultat des différences de milieux géographiques, climatiques et végétaux, Jared DIAMOND imagine prouver l’inanité du racisme biologique : « L’histoire a suivi des cours différents pour les différents peuples en raison de différences de milieux, non pas de différences biologiques » (page 31).

Jared DIAMOND s’est choisi un adversaire, le racisme biologique, déjà définitivement terrassé politiquement et militairement depuis 65 ans, et, sur les plans scientifique et philosophique, depuis le XXème siècle. C’est donc sans crainte d’être démenti que, à chaque fin de chapitre de son ouvrage, Jared DIAMOND stigmatise, comme une justification de sa thèse sur l’histoire, le racisme biologique dont il fait surtout grief aux Européens et aux Américains.

Son anti-racisme est d’ailleurs assez étonnant, car en réaction aux supposés racistes biologiques blancs qui pensent être plus intelligents que les gens d’une autre couleur, les Papous de Nouvelle-Guinée, en l’espèce, Jared DIAMOND prétend que ce sont les Papous de Nouvelle-Guinée, qui seraient plus intelligents que les blancs Européens : « Pourquoi, malgré leur intelligence que je crois supérieure, les Guinéens ont-ils finalement une technique primitive ».

Remarquons que Jared DIAMOND « croit » à la supériorité intellectuelle des Papous, sans estimer nécessaire de le démontrer. Il ne s’aperçoit pas qu’il fait alors du racisme biologique anti-blanc. Il tombe dans la même aberration qu’il prétend combattre. Sans s’en être conscient, il adopte une position raciste. Il est vrai que la thèse du racisme biologique est une thèse matérialiste, comme celle que défend Jared DIAMOND consistant à faire de l’estomac le moteur de l’histoire humaine. Les deux thèses en présence paraissent s’opposer, mais elles finissent par se rejoindre dans le fond, parce qu'elles sont toutes deux matérialistes.

Les Blancs et les Papous étant des homo sapiens, ils ont en moyenne le même niveau d’intelligence, au contraire de ce que pense Jared DIAMOND. Leurs différences de comportement est, pour l’essentiel, d’origine psychique, donc culturelle, et n’a rien à voir avec l’intelligence.

Le conquérant et bâtisseur du Maroc moderne, le Maréchal LIAUTEY, l’avait déjà compris en 1910, lorsqu’ils disaient à ses soldats : « Les peuples coloniaux ne nous sont pas inférieurs ; ils sont autres ».

Au surplus, le racisme d’aujourd’hui est un phénomène psychique. Par conséquent, il ne peut pas efficacement se combattre avec des arguments scientifiques. Il se combat avec des moyens psychiques : proposer un même destin à des personnes d’origines raciales différentes.

Des hommes aux dinosaures en passant par les oiseaux

Poussant jusqu’au bout l’assimilation de la méthode historique à la méthode des sciences physiques et biologiques, Jared DIAMOND termine son livre dans une sorte d’apothéose, nous faisant entrevoir une perspective quasi-« grandiose », et peut-être même gigantesque :

« J’ai donc bon espoir que l’étude historique des sociétés humaines puisse se poursuivre aussi scientifiquement que l’étude des dinosaures – et pour le plus grand profit de notre société (…) ». (pages 640 et 641).

Ainsi, Jared DIAMOND abaisse l’être humain, l’homo sapiens, au même niveau que le dinosaure.

Certains y verront, de la part de Jared DIAMOND, l’expression d’une sorte de nihilisme absolu, conséquence de son matérialisme forcené : la négation de toutes les valeurs (spirituelles, morales, sociales, intellectuelles) et de leur hiérarchie.

Mais, après tout, les dinosaures ne sont-ils pas considérés comme les ancêtres des oiseaux ? Une façon pour Jared DIAMOND, conscient peut-être des limites de sa thèse, d’exprimer, sur un mode « inintentionnel », sa nostalgie du temps où il ne s’occupait que d’ornithologie, objet d’études moins complexe que l’histoire humaine.

Pierre Marcowich

(1) Jared DIAMOND, DE L’INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS, Éditions Gallimard, 2000, pour l’édition française, impression de février 2009, Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre-Emmanuel Dauzat, 694 pages ;

(2) WEBSTER’S NEW TWENTIETH CENTURY DICTIONARY – unabriged –Second edition – Deluxe color, World publishing Company, 1977, (2.128 pages) : Article Fate (pages 666-667) : « The Fates : in Greek and Roman mythology, the three goddesses who control human destiny and life. »

(3) Oswald SPENGLER, LE DÉCLIN DE L’OCCIDENT ; Éditions Gallimard, 1948, renouvelé en 1976, Tome II, Chap. I, Origine et paysage, page 42, note de bas-de-page ;

Jared Diamond, biologiste et géographe à l’université de Californie, c’est d’abord l’auteur de deux gros livres, aussi encensés que critiqués. De l’inégalité parmi les sociétés, traduit en 2000 (Gallimard), prétendait tout simplement expliquer le pourquoi de la success story eurasienne. En d’autres mots, il décrivait comment ce continent européen et asiatique, favorisé par son climat et les nombreuses espèces domesticables qu’il abritait, avait au cours de l’histoire longue pris de l’avance sur les autres, et opéré une sortie considérable hors de son aire natale. Les armes, les métaux, mais par-dessus tout les épidémies, apportées par les Occidentaux, avaient assuré le succès de cette expansion mondiale.

Jared Diamond, biologiste et géographe à l’université de Californie, c’est d’abord l’auteur de deux gros livres, aussi encensés que critiqués. De l’inégalité parmi les sociétés, traduit en 2000 (Gallimard), prétendait tout simplement expliquer le pourquoi de la success story eurasienne. En d’autres mots, il décrivait comment ce continent européen et asiatique, favorisé par son climat et les nombreuses espèces domesticables qu’il abritait, avait au cours de l’histoire longue pris de l’avance sur les autres, et opéré une sortie considérable hors de son aire natale. Les armes, les métaux, mais par-dessus tout les épidémies, apportées par les Occidentaux, avaient assuré le succès de cette expansion mondiale.  Le public a largement plébiscité ces deux ouvrages, comme en témoigne le grand nombre de langues dans lesquelles ils ont été rapidement traduits.

Le public a largement plébiscité ces deux ouvrages, comme en témoigne le grand nombre de langues dans lesquelles ils ont été rapidement traduits.

Toute la subtilité de l'auteur, qui parle en scientifique et non en donneur de leçon de morale, consiste à rappeler qu'en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, il n'y a aucune corrélation entre le phénomène génétique et le phénomène culturel, compris en sa large acceptation. On peut donc en première approche qualifier la pensée de Lévi-Strauss comme un structuralisme scientifique, a-raciste (et non anti-raciste comme on le verra par la suite). En effet là où le raciste proclame « La culture est conséquence déterminée de la biologie », Lévi-Strauss ne répond pas, comme les penseurs de l’UNESCO, héritiers de l'Universalisme chrétien dévoyé « Cette vision de l'Homme est infondée car immorale », mais que son manque de fondement provient de son manque de consistance scientifique, en tant qu'inférence logique déterminée et confirmée par l'expérience. Les sciences de la seconde moitié du XXe siècle n'auront malheureusement pas apporté plus de réponse à ces questions, déclarées taboues par les forces politiques qui gouvernent l'Occident depuis la sortie de la guerre.

Toute la subtilité de l'auteur, qui parle en scientifique et non en donneur de leçon de morale, consiste à rappeler qu'en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, il n'y a aucune corrélation entre le phénomène génétique et le phénomène culturel, compris en sa large acceptation. On peut donc en première approche qualifier la pensée de Lévi-Strauss comme un structuralisme scientifique, a-raciste (et non anti-raciste comme on le verra par la suite). En effet là où le raciste proclame « La culture est conséquence déterminée de la biologie », Lévi-Strauss ne répond pas, comme les penseurs de l’UNESCO, héritiers de l'Universalisme chrétien dévoyé « Cette vision de l'Homme est infondée car immorale », mais que son manque de fondement provient de son manque de consistance scientifique, en tant qu'inférence logique déterminée et confirmée par l'expérience. Les sciences de la seconde moitié du XXe siècle n'auront malheureusement pas apporté plus de réponse à ces questions, déclarées taboues par les forces politiques qui gouvernent l'Occident depuis la sortie de la guerre.

Lévi-Strauss distingue pour les besoins de ses démonstrations trois types de culture que chaque société peut, de son propre point de vue, soumettre à son entendement : 1. Celles qui sont ses contemporaines, mais qui se trouvent à un autre lieu du globe ; 2. Celles qui se sont manifestées dans un espace commun à la sienne, mais à des temps antérieurs ; 3. Enfin celles qui cumulent à la fois l’éloignement spatial et temporel. En ce qui concerne les cultures du troisième groupe, le problème s’avère réglé d’avance : quoiqu’elle compose, selon les chiffres de l’ethnologie moderne, 90 à 99% de la totalité des civilisations qui ont existé depuis l’éveil de l’homme à la culture, la majorité ne sera jamais connue de façon satisfaisante, particulièrement en raison du manque de traces écrites qui la caractérise. Toute assertion globale à leur endroit apparait dès lors douteuse pour l’esprit scientifique.

Lévi-Strauss distingue pour les besoins de ses démonstrations trois types de culture que chaque société peut, de son propre point de vue, soumettre à son entendement : 1. Celles qui sont ses contemporaines, mais qui se trouvent à un autre lieu du globe ; 2. Celles qui se sont manifestées dans un espace commun à la sienne, mais à des temps antérieurs ; 3. Enfin celles qui cumulent à la fois l’éloignement spatial et temporel. En ce qui concerne les cultures du troisième groupe, le problème s’avère réglé d’avance : quoiqu’elle compose, selon les chiffres de l’ethnologie moderne, 90 à 99% de la totalité des civilisations qui ont existé depuis l’éveil de l’homme à la culture, la majorité ne sera jamais connue de façon satisfaisante, particulièrement en raison du manque de traces écrites qui la caractérise. Toute assertion globale à leur endroit apparait dès lors douteuse pour l’esprit scientifique.

Lévi-Strauss affirme que c'est l'objectivité des critères de hiérarchisation, intime à la pensée occidentale, qui permettent de la fonder, et qui peuvent se ramener, selon Leslie White6, à deux principaux : 1. L’accroissement continuel de la quantité d’énergie disponible par habitant et 2. La protection et la prolongation de la vie humaine capacitive. Ainsi tout homme désire, sauf cas pathologique, prolonger sa vie en pleine santé sur Terre. Quelle réponse plus admirable a été fournie à cet enjeu que la médecine et le mode de vie occidental ne sauraient offrir ? Toutes les sociétés (c'est une structure universelle) requièrent un accroissement de connaissances, de techniques et de savoir-faire afin de modeler leurs environnements selon leurs normes. Quel outil plus raffiné et plus efficace à cet effet que sont la Mathématique, la Science et la Technique occidentales ? Nous pourrions même aller plus loin (mais ce serait déjà rentrer dans une forme de subjectivisme idéologique) en posant pour principe qu'il y a en tout être humain une Volonté d'émancipation individuelle du cadre des méta-structures collectives, et que l'individualisme européen triomphant et prosélyte offre un médium privilégié à cette émancipation.

Lévi-Strauss affirme que c'est l'objectivité des critères de hiérarchisation, intime à la pensée occidentale, qui permettent de la fonder, et qui peuvent se ramener, selon Leslie White6, à deux principaux : 1. L’accroissement continuel de la quantité d’énergie disponible par habitant et 2. La protection et la prolongation de la vie humaine capacitive. Ainsi tout homme désire, sauf cas pathologique, prolonger sa vie en pleine santé sur Terre. Quelle réponse plus admirable a été fournie à cet enjeu que la médecine et le mode de vie occidental ne sauraient offrir ? Toutes les sociétés (c'est une structure universelle) requièrent un accroissement de connaissances, de techniques et de savoir-faire afin de modeler leurs environnements selon leurs normes. Quel outil plus raffiné et plus efficace à cet effet que sont la Mathématique, la Science et la Technique occidentales ? Nous pourrions même aller plus loin (mais ce serait déjà rentrer dans une forme de subjectivisme idéologique) en posant pour principe qu'il y a en tout être humain une Volonté d'émancipation individuelle du cadre des méta-structures collectives, et que l'individualisme européen triomphant et prosélyte offre un médium privilégié à cette émancipation.

Bien sûr le relativisme culturel dont fait preuve Lévi-Strauss pour les besoins de ses démonstrations parait de prime abord en contradiction avec son appel renouvelé à maintenir coûte que coûte nos spécificités civilisationnelles. Mais dans les temps troubles que nous traversons actuellement, le paradoxe est loin d’être insoluble.

Bien sûr le relativisme culturel dont fait preuve Lévi-Strauss pour les besoins de ses démonstrations parait de prime abord en contradiction avec son appel renouvelé à maintenir coûte que coûte nos spécificités civilisationnelles. Mais dans les temps troubles que nous traversons actuellement, le paradoxe est loin d’être insoluble.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

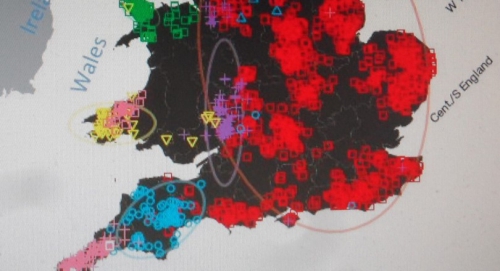

The historic realm of the Kalash people, now greatly reduced.

The historic realm of the Kalash people, now greatly reduced.

Le second récit présente les Beta Israël comme les descendants de la tribu de Dan, une des « Dix tribus perdues » (déportées par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ). En Israël, ce récit tend à devenir dominant, sans doute car il est officiellement accepté par le grand rabbinat israélien en 1973.

Le second récit présente les Beta Israël comme les descendants de la tribu de Dan, une des « Dix tribus perdues » (déportées par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ). En Israël, ce récit tend à devenir dominant, sans doute car il est officiellement accepté par le grand rabbinat israélien en 1973.

Selon un récent recensement, les Koriaks du Kamtchatka représentent 7200 personnes et habitent le Nord et le Centre de la péninsule. Le nom du peuple provient de l’appellation locale du renne. Mais les Koriaks s’appellent autrement. Les Koriaks établis dans des villages le long des côtes sont surnommés les Nemylans (sédentaires). Les Koriaks nomades sont surnommés les Tchavtchouvènes, ce qui signifie « éleveurs de rennes », et vivent dans la toundra. L’élevage des rennes était une occupation principale, mais pas unique des Tchavtchouvènes. Le renne leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour vivre : ils consomment sa viande, sa peau est utilisée pour la confection de vêtements, ses os rentrent dans la fabrication d’outils, d’articles ménagers divers et sa graisse sert de source d’éclairage. De plus, le renne, qui leur sert de moyen de locomotion, rentre également comme élément de construction de leur habitation mobile : la yaranga. De nos jours, les Koriaks élèvent toujours des rennes, pêchent, chassent et travaillent toujours la fourrure, pratiquent divers artisanats.

Selon un récent recensement, les Koriaks du Kamtchatka représentent 7200 personnes et habitent le Nord et le Centre de la péninsule. Le nom du peuple provient de l’appellation locale du renne. Mais les Koriaks s’appellent autrement. Les Koriaks établis dans des villages le long des côtes sont surnommés les Nemylans (sédentaires). Les Koriaks nomades sont surnommés les Tchavtchouvènes, ce qui signifie « éleveurs de rennes », et vivent dans la toundra. L’élevage des rennes était une occupation principale, mais pas unique des Tchavtchouvènes. Le renne leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour vivre : ils consomment sa viande, sa peau est utilisée pour la confection de vêtements, ses os rentrent dans la fabrication d’outils, d’articles ménagers divers et sa graisse sert de source d’éclairage. De plus, le renne, qui leur sert de moyen de locomotion, rentre également comme élément de construction de leur habitation mobile : la yaranga. De nos jours, les Koriaks élèvent toujours des rennes, pêchent, chassent et travaillent toujours la fourrure, pratiquent divers artisanats. Les Nemylans riverains vivaient principalement de la pêche côtière. Le poisson était attrapé à l’aide de filets tissés avec des tiges d’orties. Leur conception nécessitait un travail laborieux qui pouvait prendre deux années pour un piètre résultat : la solidité n’était pas au rendez-vous et la plupart ne duraient qu’une année. La chasse aux mammifères marins occupait la seconde place dans l’économie des Koriaks sédentaires. Ils sortaient en mer sur des canots faits en peau d’animaux marins et se servaient de harpons propulsés par des arcs, ainsi que de lances. La peau des animaux servait aussi bien pour garnir leurs skis, confectionner des chaussures, sacs, ceintures… Les Nemylans ont également beaucoup développé d’activités domestiques telles que la sculpture sur bois et sur os, le travail des métaux, la conception de vêtements et de tapis. En été, ils sortaient en mer à bord de grand canots dans la baie de la Penjina pour la chasse à la baleine. Les Koriaks sédentaires avaient une habitation pour l’hiver, une pour l’été.

Les Nemylans riverains vivaient principalement de la pêche côtière. Le poisson était attrapé à l’aide de filets tissés avec des tiges d’orties. Leur conception nécessitait un travail laborieux qui pouvait prendre deux années pour un piètre résultat : la solidité n’était pas au rendez-vous et la plupart ne duraient qu’une année. La chasse aux mammifères marins occupait la seconde place dans l’économie des Koriaks sédentaires. Ils sortaient en mer sur des canots faits en peau d’animaux marins et se servaient de harpons propulsés par des arcs, ainsi que de lances. La peau des animaux servait aussi bien pour garnir leurs skis, confectionner des chaussures, sacs, ceintures… Les Nemylans ont également beaucoup développé d’activités domestiques telles que la sculpture sur bois et sur os, le travail des métaux, la conception de vêtements et de tapis. En été, ils sortaient en mer à bord de grand canots dans la baie de la Penjina pour la chasse à la baleine. Les Koriaks sédentaires avaient une habitation pour l’hiver, une pour l’été. Les Itelmènes (ce qui signifie «habitant du lieu» en langue itelmène) seraient la population la plus ancienne du Kamtchatka. Elle compte actuellement 1500 locuteurs et occupe traditionnellement le Sud-ouest du territoire. Leurs premiers contacts avec les Russes remontent à 1697, ceux-ci les nommaient les Kamtchadals. Les Itelmènes étaient alors au stade de la désintégration des communautés primitives. Les Itelmènes construisaient leurs villages au bord des rivières, la pêche leur apportant leur principal moyen de subsistance. Dès la débâcle (fonte des glaces) toute l’activité des Itelmènes se trouvait concentrée sur et au bord de l’eau. D’avril à décembre, ils naviguaient à bord de bateaux plats entièrement sculptés et creusés dans du bois de peupliers. S’ils possédaient des filets semblables à ceux des Koriaks, ils établissaient également des barrages pour capturer les poissons, essentiellement des salmonidés. Ils les préparaient de diverses manières : ils en séchaient une partie, l’autre stockée dans des fosses spéciales afin d’être fermentée. Ils ne pouvaient pas conserver une grosse quantité de poissons car ne possédaient pas de sel. Hormis, la pêche, ils se livraient à la cueillette de plantes médicinales, affaire de femmes, et la chasse (renard, zibeline, ours, mouflon des neiges, otarie de Steller, phoque, loutre de mer), affaire d’hommes. Et comme remèdes contre le scorbut ils utilisaient les graines de cônes du pin de Sibérie et les œufs de salmonidés, ainsi que la graisse de phoque, dont se nourrissent volontiers tous les peuples du nord. Les vêtements des Itelmènes, s’ils ne différaient guère de ceux des Koriaks ou des Tchouktches par leurs lignes, se démarquaient de part leur élégance. La zibeline, le mouflon des neiges, le renard et même du chien étaient utilisés pour la confection de ces vêtements élaborés principalement par les femmes. Ces dernières avaient coutume de porter des perruques qui, par leur solidité et massivité, leur apportaient respect.

Les Itelmènes (ce qui signifie «habitant du lieu» en langue itelmène) seraient la population la plus ancienne du Kamtchatka. Elle compte actuellement 1500 locuteurs et occupe traditionnellement le Sud-ouest du territoire. Leurs premiers contacts avec les Russes remontent à 1697, ceux-ci les nommaient les Kamtchadals. Les Itelmènes étaient alors au stade de la désintégration des communautés primitives. Les Itelmènes construisaient leurs villages au bord des rivières, la pêche leur apportant leur principal moyen de subsistance. Dès la débâcle (fonte des glaces) toute l’activité des Itelmènes se trouvait concentrée sur et au bord de l’eau. D’avril à décembre, ils naviguaient à bord de bateaux plats entièrement sculptés et creusés dans du bois de peupliers. S’ils possédaient des filets semblables à ceux des Koriaks, ils établissaient également des barrages pour capturer les poissons, essentiellement des salmonidés. Ils les préparaient de diverses manières : ils en séchaient une partie, l’autre stockée dans des fosses spéciales afin d’être fermentée. Ils ne pouvaient pas conserver une grosse quantité de poissons car ne possédaient pas de sel. Hormis, la pêche, ils se livraient à la cueillette de plantes médicinales, affaire de femmes, et la chasse (renard, zibeline, ours, mouflon des neiges, otarie de Steller, phoque, loutre de mer), affaire d’hommes. Et comme remèdes contre le scorbut ils utilisaient les graines de cônes du pin de Sibérie et les œufs de salmonidés, ainsi que la graisse de phoque, dont se nourrissent volontiers tous les peuples du nord. Les vêtements des Itelmènes, s’ils ne différaient guère de ceux des Koriaks ou des Tchouktches par leurs lignes, se démarquaient de part leur élégance. La zibeline, le mouflon des neiges, le renard et même du chien étaient utilisés pour la confection de ces vêtements élaborés principalement par les femmes. Ces dernières avaient coutume de porter des perruques qui, par leur solidité et massivité, leur apportaient respect.

Dans l’ABC politique qui nous est cher, déplorer avec anxiété la disparition des faits communautaires, des communautés humaines réelles, de chair et de sang, est une constante, couplée à une anthropologie pessimiste qui ne voit pas de “progrès” dans leur disparition mais qui constate, amèrement, que ce que l’on baptise “progrès” est en réalité une terrible “régression” dans la diversité humaine. Bon nombre d’ethnologues, d’écologistes, d’anthropologues déplorent, à très juste titre, la disparition de langues et de petites communautés ethniques dans la jungle d’Amazonie ou dans les coins les plus reculés de Bornéo ou de la Nouvelle-Guinée. Mais ce triste phénomène se passe en Europe aussi, sous l’oeil indifférent de toutes les canailles qui donnent le ton, qui détiennent les clefs du pouvoir politique et économique, qui n’ont aucune empathie pour les éléments humains constitutifs d’une réalité charnelle irremplaçable si elle venait à disparaître. Pour se rappeler que le phénomène de la “mort ethnique” n’est pas seulement d’Amazonie ou d’Insulinde, il suffit de mentionner la disparition des Kachoubes, des Polaques de l’Eau ou des derniers locuteurs de la vieille langue prussienne (du groupe des langues baltiques), suite à la seconde guerre mondiale.

Dans l’ABC politique qui nous est cher, déplorer avec anxiété la disparition des faits communautaires, des communautés humaines réelles, de chair et de sang, est une constante, couplée à une anthropologie pessimiste qui ne voit pas de “progrès” dans leur disparition mais qui constate, amèrement, que ce que l’on baptise “progrès” est en réalité une terrible “régression” dans la diversité humaine. Bon nombre d’ethnologues, d’écologistes, d’anthropologues déplorent, à très juste titre, la disparition de langues et de petites communautés ethniques dans la jungle d’Amazonie ou dans les coins les plus reculés de Bornéo ou de la Nouvelle-Guinée. Mais ce triste phénomène se passe en Europe aussi, sous l’oeil indifférent de toutes les canailles qui donnent le ton, qui détiennent les clefs du pouvoir politique et économique, qui n’ont aucune empathie pour les éléments humains constitutifs d’une réalité charnelle irremplaçable si elle venait à disparaître. Pour se rappeler que le phénomène de la “mort ethnique” n’est pas seulement d’Amazonie ou d’Insulinde, il suffit de mentionner la disparition des Kachoubes, des Polaques de l’Eau ou des derniers locuteurs de la vieille langue prussienne (du groupe des langues baltiques), suite à la seconde guerre mondiale.

En 805, les armées de Charlemagne s’ébranlent pour convertir les païens saxons et slaves (les “Wenden”), les inclure dans l’Empire franc afin qu’ils paient tribut. Seuls les Sorabes résistent et tiennent bon: de Magdebourg à Ratisbonne (Regensburg), l’Empereur est contraint d’élever le “limes sorbicus”. Assez rapidement toutefois, la tribu est absorbée par le puissant voisin et connaît des fortunes diverses pendant 1200 ans, sans perdre son identité, en dépit des progressistes libéraux du “Kulturkampf”, qui entendaient éradiquer la “culture réactionnaire” et des nationaux-socialistes qui suppriment en 1937 tout enseignement en sorabe et envisagent le déplacement à l’Est, en territoires exclusivement slaves, de cette “population wende résiduaire” (“Reste des Wendentums”).

En 805, les armées de Charlemagne s’ébranlent pour convertir les païens saxons et slaves (les “Wenden”), les inclure dans l’Empire franc afin qu’ils paient tribut. Seuls les Sorabes résistent et tiennent bon: de Magdebourg à Ratisbonne (Regensburg), l’Empereur est contraint d’élever le “limes sorbicus”. Assez rapidement toutefois, la tribu est absorbée par le puissant voisin et connaît des fortunes diverses pendant 1200 ans, sans perdre son identité, en dépit des progressistes libéraux du “Kulturkampf”, qui entendaient éradiquer la “culture réactionnaire” et des nationaux-socialistes qui suppriment en 1937 tout enseignement en sorabe et envisagent le déplacement à l’Est, en territoires exclusivement slaves, de cette “population wende résiduaire” (“Reste des Wendentums”).

Avec les Ainu, objet de cet article, les 1,4 million d’habitants des îles Ryûkyû (actuelle préfecture d’Okinawa, annexée en 1879, puis occupée par l’armée étatsunienne entre 1945 et 1972) ont aussi bénéficié d’un statut particulier, parce que peuple autochtone. Engagés dans la lutte pour la rétrocession de l’île au Japon, les habitants d’Okinawa ont vu leur niveau de vie nettement amélioré, bien qu’encore inférieur à celui des autres préfectures japonaises.

Avec les Ainu, objet de cet article, les 1,4 million d’habitants des îles Ryûkyû (actuelle préfecture d’Okinawa, annexée en 1879, puis occupée par l’armée étatsunienne entre 1945 et 1972) ont aussi bénéficié d’un statut particulier, parce que peuple autochtone. Engagés dans la lutte pour la rétrocession de l’île au Japon, les habitants d’Okinawa ont vu leur niveau de vie nettement amélioré, bien qu’encore inférieur à celui des autres préfectures japonaises.

En 1968, le gouvernement japonais fait un pas en faveur de la communauté en révisant partiellement la loi de 1899 (sans en modifier le caractère discriminatoire) et en proposant des aides sociales. S’inspirant des mouvements de revendications des peuples autochtones de par le monde et des mouvements anti-colonialistes de libération nationale, le mouvement revendicatif ainu adopte une stratégie internationale, se fondant sur la charte internationale des droits de l’Homme.

En 1968, le gouvernement japonais fait un pas en faveur de la communauté en révisant partiellement la loi de 1899 (sans en modifier le caractère discriminatoire) et en proposant des aides sociales. S’inspirant des mouvements de revendications des peuples autochtones de par le monde et des mouvements anti-colonialistes de libération nationale, le mouvement revendicatif ainu adopte une stratégie internationale, se fondant sur la charte internationale des droits de l’Homme.

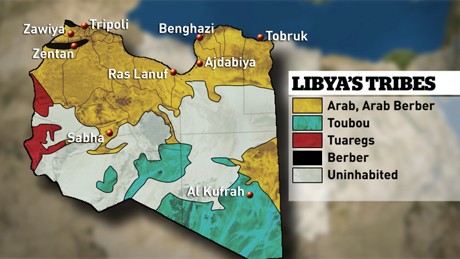

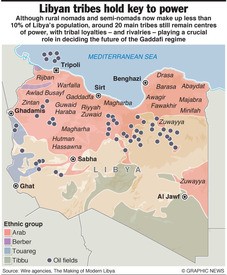

La nouvelle selon laquelle le colonel Kadhafi aurait ordonné à son armée de se retirer de la ville de Misrata pour y confier le rétablissement de l’ordre aux tribus qui lui sont loyales, permet de mettre en évidence la grande réalité tribale sur laquelle repose la vie sociale libyenne

La nouvelle selon laquelle le colonel Kadhafi aurait ordonné à son armée de se retirer de la ville de Misrata pour y confier le rétablissement de l’ordre aux tribus qui lui sont loyales, permet de mettre en évidence la grande réalité tribale sur laquelle repose la vie sociale libyenne  Dans son ouvrage, « DE L’INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS », Jared DIAMOND se donne pour ambition de nous faire découvrir les facteurs permanents qui auraient, selon lui, déterminé, comme une loi d’airain, l’évolution des sociétés humaines depuis la fin de la dernière glaciation jusqu’à nos jours, ce qui représente une période de 13.000 ans. (1)

Dans son ouvrage, « DE L’INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS », Jared DIAMOND se donne pour ambition de nous faire découvrir les facteurs permanents qui auraient, selon lui, déterminé, comme une loi d’airain, l’évolution des sociétés humaines depuis la fin de la dernière glaciation jusqu’à nos jours, ce qui représente une période de 13.000 ans. (1)  L’homme peut très bien se nourrir convenablement et ne pas avoir la force (psychique) de conquérir d’autres peuples. Par exemple, les Romains du 4ème siècle après J.C., c’est à dire ceux qui vivaient dans le Bas-Empire décadent, étaient mieux nourris que les Barbares Germains, et pourtant ce sont ces Barbares qui ont détruit l’Empire romain en 476. Aujourd’hui, les Européens, dont les ancêtres ont conquis l’Amérique du Nord et du Sud, il y a 500 ans, sans trop de problèmes, sont mieux nourris que les Afghans. Pourtant, ils seraient bien incapables (psychiquement) d’envoyer une véritable Armée conquérir l’Afghanistan. Leur pacifisme affiché n’a pour objet que de voiler leur incapacité psychique. On pourrait multiplier les exemples.

L’homme peut très bien se nourrir convenablement et ne pas avoir la force (psychique) de conquérir d’autres peuples. Par exemple, les Romains du 4ème siècle après J.C., c’est à dire ceux qui vivaient dans le Bas-Empire décadent, étaient mieux nourris que les Barbares Germains, et pourtant ce sont ces Barbares qui ont détruit l’Empire romain en 476. Aujourd’hui, les Européens, dont les ancêtres ont conquis l’Amérique du Nord et du Sud, il y a 500 ans, sans trop de problèmes, sont mieux nourris que les Afghans. Pourtant, ils seraient bien incapables (psychiquement) d’envoyer une véritable Armée conquérir l’Afghanistan. Leur pacifisme affiché n’a pour objet que de voiler leur incapacité psychique. On pourrait multiplier les exemples.  Pour ce qui concerne le Croissant fertile, Jared DIAMOND prétend que la cause du déclin se trouverait, selon lui, simplement dans la désertification, tout en « oubliant » de citer la culture arabo-islamique, pour les besoins de sa cause. Car la civilisation arabo-islamique, bien qu’issue du désert, parvient naturellement à surmonter la désertification au moyen de son esprit conquérant, de sorte qu’elle fut à deux doigts de surpasser l’Occident naissant pour la domination du monde, outre que son rayonnement a duré tout de même 5 siècles au minimum. Mais Jared DIAMOND se garde d’en parler, car ce fait historique contredit sa thèse.

Pour ce qui concerne le Croissant fertile, Jared DIAMOND prétend que la cause du déclin se trouverait, selon lui, simplement dans la désertification, tout en « oubliant » de citer la culture arabo-islamique, pour les besoins de sa cause. Car la civilisation arabo-islamique, bien qu’issue du désert, parvient naturellement à surmonter la désertification au moyen de son esprit conquérant, de sorte qu’elle fut à deux doigts de surpasser l’Occident naissant pour la domination du monde, outre que son rayonnement a duré tout de même 5 siècles au minimum. Mais Jared DIAMOND se garde d’en parler, car ce fait historique contredit sa thèse.

La Révolution mexicaine de 1912 est sans doute la première réaction notable à cette situation de pillage du pays par les capitalistes étrangers et leurs collaborateurs locaux. Le Mexique était en effet dépossédé de ses champs pétrolifères dont la concession était accordée aux compagnies anglo-saxonnes; tandis que lrs terres se concentraient entre les mains de quelques familles au détriment des communautés indiennes. Cette Révolution est l'aboutissement d'un mouvement pour l'émancipation des Indiens et contre le capital étranger, s'accompagnant de la lutte contre le clergé catholique qui est considéré comme le meilleur allié du régime. Le rôle de ce dernier a été déterminant dans les conflits qui ont ponctué l'histoire de l'Amérique latine, surtout au XXième siècle, période de remous et de mutations pour l'Église catholique.

La Révolution mexicaine de 1912 est sans doute la première réaction notable à cette situation de pillage du pays par les capitalistes étrangers et leurs collaborateurs locaux. Le Mexique était en effet dépossédé de ses champs pétrolifères dont la concession était accordée aux compagnies anglo-saxonnes; tandis que lrs terres se concentraient entre les mains de quelques familles au détriment des communautés indiennes. Cette Révolution est l'aboutissement d'un mouvement pour l'émancipation des Indiens et contre le capital étranger, s'accompagnant de la lutte contre le clergé catholique qui est considéré comme le meilleur allié du régime. Le rôle de ce dernier a été déterminant dans les conflits qui ont ponctué l'histoire de l'Amérique latine, surtout au XXième siècle, période de remous et de mutations pour l'Église catholique. La Théologie de la libération, impulsée par des intellectuels occidentaux et par des prêtres latino-américains venus étudier dans les universités européennes, a donc trouvé dans les réalités socio-politiques du continent le terreau favorable à son expansion. Dès le début des années 80, Jean-Paul II, pape farouchement anticommuniste, tente cependant de juguler ce mouvement. En 1984, une “instruction sur quelques aspects de la Théologie de la libération” fait le point sur ce phénomène en évitant de le condamner en bloc mais en critiquant certaines de ses dérives. Dans ce document, le cardinal Ratzinger, préfet de la congrégation de la foi met en garde contre le risque de perversion de l'inspiration évangélique par la philosophie marxiste.

La Théologie de la libération, impulsée par des intellectuels occidentaux et par des prêtres latino-américains venus étudier dans les universités européennes, a donc trouvé dans les réalités socio-politiques du continent le terreau favorable à son expansion. Dès le début des années 80, Jean-Paul II, pape farouchement anticommuniste, tente cependant de juguler ce mouvement. En 1984, une “instruction sur quelques aspects de la Théologie de la libération” fait le point sur ce phénomène en évitant de le condamner en bloc mais en critiquant certaines de ses dérives. Dans ce document, le cardinal Ratzinger, préfet de la congrégation de la foi met en garde contre le risque de perversion de l'inspiration évangélique par la philosophie marxiste.

Ex: http://mediabenews.wordpress.com/