Ex: http://europa-soberana.blogia.com/

La primavera árabe en general y la Guerra de Libia en particular, son los acontecimientos estelares del 2011, junto con los movimientos de protesta supuestamente espontáneos que están teniendo lugar en todo Occidente. A diferencia de Iraq, con Libia no se han visto a las masas populares gritando "No a la guerra". Existen varios motivos. Uno de los más importantes es que la Guerra de Libia no ataca a los intereses de la oligarquía capitalista de Francia, sino que los defiende. El otro es la desinformación: según nuestros medios de comunicación, el mundo árabe ha decidido perrofláuticamente que quiere ser demócrata como sus "admirados" prohombres de Occidente, y Gaddafi era simplemente un sátrapa que había que derribar. Pero ¿acaso no lo era Saddam Hussein? ¿Y no lo siguen siendo Mohamed VI (la familia real acumula el 75% del PIB de Marruecos) y el rey saudí Abdulá? ¿Por qué ha atacado la OTAN a Libia y por qué se ha armado, en tiempo récord, un extraño movimiento "rebelde", que en buena parte no es ni siquiera libio?

Para ver el origen de los problemas actuales, es necesario retroceder en el tiempo. Toda la orilla sur del Mediterráneo fue, durante la Antigüedad, de influencia fuertemente europea. Desde los bereberes del Rif hasta los faraones egipcios, los norafricanos eran de orígenes más europeos que africanos. Los fenicios (fundadores de Tripoli), cartagineses, griegos (fundadores de Cirene), macedonios y romanos, batallaron y conquistaron la orilla sur del Mare Nostrum. Durante el Imperio Romano, toda la costa norte de África era de cultura genuinamente europea-clásica, y florecieron ciudades que aun hoy dejan translucir su esplendor pasado. Fue con la caída del Imperio Romano que el norte de África —la mitad del Mediterráneo— se perdió para Europa. Y aunque los bizantinos, españoles, venecianos y genoveses mantuvieron muchas plazas, el Islam, la entrada de la cultura árabe y finalmente el Imperio Otomano, haría que el Magreb se alejase definitivamente de Europa hasta la época colonial. En el Siglo XIX, con la revolución industrial y el progresivo retroceso del Imperio Otomano, Europa vuelve a ganar protagonismo en Noráfrica.

PROYECTOS COLONIALES EN ÁFRICA: ITALIA Y RUSIA

Durante la Conferencia de Berlín de 1884, las potencias europeas, tirando de escuadra y cartabón, se reparten el mapa de África como un inmenso pastel. Los países más influyentes ―Gran Bretaña y Francia―, se quedan con las partes más jugosas del pastel, y los menos influyentes se conforman con las migajas. Así, mientras que a los españoles se nos adjudicaba la minúscula Guinea Ecuatorial, los franceses y británicos se quedaron con vastos territorios, llenos de materias primas y de enorme valor estratégico. Estados Unidos, que seguiría siendo una potencia continental hasta la guerra contra España en 1898, fue el gran ausente del reparto. Italia, un país recién constituido 23 años atrás, tendrá que esperar aun años para reclamar su parte.

La conferencia de Berlín, que supuestamente buscaba un reparto sensato, no supuso ni la paz ni el orden en el continente negro: al contrario, los problemas acababan de empezar. Por un lado, aunque se habían designado esferas de influencia, estas esferas no se hacían efectivas hasta la toma de posesión formal, y por otro lado, todavía quedaban territorios independientes (Liberia y Abisinia) y territorios que aun pertenecían al Imperio Otomano (entre ellos, Libia).

Italia, que se había quedado sin colonias, miró hacia un espacio que no estaba en el punto de mira de ninguna potencia europea: Abisina (actual Etiopía). El emperador local, Menelik II, había pactado en 1890 que los italianos controlarían Eritrea, es decir, la costa. En 1893, alegó que la versión etíope del pacto difería de la versión italiana, y lo repudió, supuestamente para obtener una salida fiable al Mar Rojo. Los italianos cruzaron militarmente la frontera entre Etiopía y Eritrea, prendiendo la mecha de la Primera Guerra Italo-Abisinia.

Aunque Italia poseía superioridad tecnológica y armamentística, la victoria no pintaba tan fácil. Por un lado, los italianos eran pocos y carecían de una tradición militar sólida, y por otro, los etíopes no estaban solos: les apoyaba el Imperio Ruso. Alejandro III había concebido en 1888-89 un proyecto para establecer una "Nueva Moscú" a orillas del Mar Rojo, en lo que hoy es Yibuti. Al hacerlo, estaba entrando automáticamente en conflicto con franceses, italianos y británicos. El Zar incluso consiguió establecer contacto con las fuerzas del Mahdi (un líder rebelde que luchaba en Sudán contra los ingleses), mandando a un coronel cosaco, Nikolai Ivanovich Ashinov. Ashinov pretendía colaborar con Francia para utilizar a Etiopía como Estado-tapón ante el avance británico e italiano en el cuerno de África. Con ese objetivo lideró una expedición religioso-militar de 150 personas, que incluían un obispo, diez sacerdotes, veinte oficiales militares, y mujeres y niños. Pactó con una tribu local, se negó a entregar las armas a las autoridades francesas y estableció una colonia en Sagallo, Somalilandia Francesa (actual Yibuti). Rusia pretendía que esta colonia, en pleno estrecho de Bab el-Mandeb (bisagra entre el Mar Rojo y el Índico) sirviese para ejercer de contrapeso al control británico de Suez y al control turco del Bósforo, y como base para extender su influencia por todo el Cuerno de África. Sin embargo, los franceses despacharon dos barcos a la zona, dieron un ultimátum y bombardearon el asentamiento, matando a varios colonos (dos niños, cuatro mujeres y un hombre) y sofocando el sueño ruso cuando aun estaba en su cuna. Las colonias ultramarinas nunca se le dieron bien a la ultra-continental telurocracia rusa... pero el Imperio no cejó en su empeño de penetrar en África a través del Mar Rojo.

Localización de Sagallo (colonia rusa) y Adua (batalla entre Italia y Etiopía).

El Negus (emperador) etíope, atacado por los italianos, mandó una delegación diplomática (sus príncipes y su obispo) a San Petersburgo en 1895. Rusia respondió con asesores, armamento y algunos voluntarios, incluyendo un equipo de cincuenta soldados a las órdenes de un oficial cosaco del Kubán, el capitán Nikolai S. Leontiev. También mandaría a Alexander K. Bulatovich, una curiosa combinación de oficial militar de caballería, monje ortodoxo, geógrafo, escritor y explorador. Este hombre acabaría haciéndose asesor y confidente del emperador etíope. El Zar consideraba a Etiopía de alto valor estratégico debido a que poseía las fuentes del Nilo Azul, vitales para Egipto ―que ya estaba empezando a caer en la órbita británica. Además, el cristianismo herético practicado en Abisinia interesaba estratégicamente a los patriarcas ortodoxos rusos (igual que les sigue interesando a día de hoy todas las variedades cristianas de Grecia, Próximo Oriente e India).

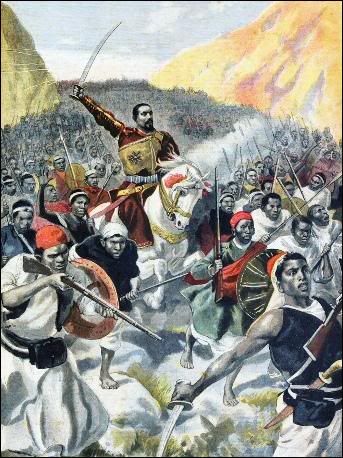

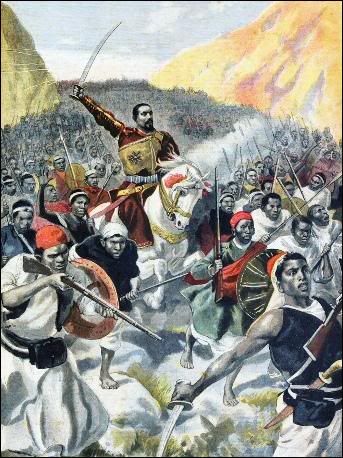

Los italianos acabaron confiándose demasiado, y sufrieron una derrota humillante en la Batalla de Adua (1896): 7.000 muertos, 1.500 heridos y 3.000 prisioneros. A 800 combatientes askari (etnia eritrea considerada "traidora" y colaboracionista con Italia), se les mutiló, amputándoles la mano derecha y el pie izquierdo. La tasa de muertes sufrida por el Ejército italiano en Adua fue mayor que la de cualquier batalla europea del Siglo XIX, si todos los imperios han tenido sus desastres (Roma en Teutoburger, Gran Bretaña en Khyber, España en Annual, Francia en Dien Bien Phu, etc.), el de Adua fue sin duda el desastre italiano por excelencia. Hubo graves disturbios en las ciudades italianas y el gobierno del primer ministro Crispi se derrumbó. El Tratado de Adis-Abeba estableció claramente la frontera etíope-eritrea y obligó a Italia a reconocer a Etiopía como Estado soberano e independiente. Este desastre, a diferencia del español de 1898, fue un desastre a medias: Eritrea se convertiría en una próspera colonia italiana, donde se desarrollaría la agricultura, la industria, la arquitectura y el ferrocarril, mientras que Etiopía se veía privada de su salida al Mar Rojo.

En 1911, mismo año en el que empezaría la guerra de España en el Rif, la prensa italiana, representando los intereses de las oligarquías nacionales, empezó a pedir una invasión a Libia, pintándola como una tierra rica en minerales y asegurando que se trataría de un paseo militar, con una población nativa hostil a los otomanos y sólo 4.000 soldados turcos defendiendo la plaza. Además, Turquía ya estaba lidiando con una revuelta en Yemen, y la mecha estaba a punto de prender también en los Balcanes. El Partido Socialista, que tenía mucha influencia sobre la opinión pública italiana, adoptó una postura ambigua; Benito Mussolini, que por aquel entonces militaba en sus filas, se opuso a la guerra.

Tripoli, Tobruk, Derna y Al Khums cayeron rápidamente en manos italianas, pero una plaza estratégica turca fue más complicada de tomar: Bengasi. En las filas del Imperio Otomano luchaba un joven oficial llamado Mustafa Kemal Ataturk, posterior líder nacionalista turco. Los italianos también aniquilaron preventivamente las fuerzas turcas en Beirut (Líbano).

Esta guerra fue precursora de la Primera Guerra Mundial y del desmembramiento del Imperio Otomano. Por primera vez, se vería el empleo militar de la aviación: la primera misión de reconocimiento aéreo y la primera bomba lanzada desde un avión. Italia fue pionera en la militarización del aire, en parte gracias a las teorías del general Giulio Douhet, que revolucionó la geopolítica afirmando que el espacio aéreo añadía una tercera dimensión a las tradicionales dos dimensiones de la guerra, que la supremacía aérea sería crucial en las guerras del futuro y que los bombardeos sobre infraestructuras civiles podían decidir un conflicto bélico. Douhet fue el gurú de los ataques aeroquímicos: consideraba que la aviación debía emplear primero bombas explosivas para destruir los objetivos, luego incendiarias para incendiar las estructuras dañadas y luego gas venenoso para impedir la acción de los bomberos y equipos de rescate. Estas tácticas brutales se enmarcaban en el novedoso concepto de la "guerra total". Irónicamente, serían los angloamericanos los que, tres décadas después, llevarían estos principios a sus últimas consecuencias, en los bombardeos masivos sobre Centroeuropa y Japón.

Ataturk (izquierda) con un oficial otomano y tropas beduinas locales.

Como resultado de la Guerra Italo-Turca, Roma obtuvo las provincias otomanas de Tripolitania, Fezzan, Cirenaica (que componen la actual Libia) y las islas del Dodecaneso (actual Grecia).

La Segunda Guerra Italo-Abisinia estalló en 1935, durante el régimen fascista. Los problemas fronterizos entre la Somalia Italiana y Abisinia, fueron la excusa de Italia para volver a invadir lo que hoy es Etiopía y derrocar al emperador absolutista Haile Selassie. Mussolini autorizó el uso de lanzallamas, armas químicas, la ejecución de prisioneros, las represalias y el terror hacia la población en general.

Este proyecto italiano, mucho más ambicioso que los anteriores, tenía por objetivo establecer un puente entre el Mediterráneo y el Índico —sin pasar por el canal de Suez— y a la vez atenazar al canal (Franco pensaba entrar en la guerra a favor del Eje, pero sólo si tomaban Suez, en cuyo casi él tomaría Gibraltar y el Mediterráneo quedaría asegurado como Mare Nostrum de nuevo; ése era el objetivo de toda la campaña del Norte de África, y de las luchas de Rommel y Montgomery en Tobruk y otros lugares).

Del mismo modo que los portugueses intentaban unir Angola (Atlántico) y Mozambique (Índico), y los alemanes Namibia (Atlántico) y Tanzania (Índico), para no depender del Cabo de Buena Esperanza ni de Suez o Gibraltar, los italianos pretendían conseguir una continuidad territorial entre Libia y la Somalia Italiana. Sudán, en manos del Imperio Británico, frustraba esta posibilidad.

Proyecto geopolítico de Italia (1940-41). Rojo: imperio italiano. Rosa: territorios ocupados. La idea de Italia era unir su colonia libia con sus posesiones en el Cuerno de África, o al menos establecer un puente de transporte. Ello le habría permitido a Roma obtener una continuidad territorial desde la costa mediterránea hasta la costa del Índico, emancipándose de su dependencia de Gibraltar, Suez, el Mar Rojo y Yibuti, y acercándose peligrosamente a Iraq e Irán (donde habrían podido enlazar con efectivos alemanes procedentes del Cáucaso). Al III Reich, que compartía frontera con Italia, esta salida al Índico le interesaba también. Como venía siendo habitual, el Imperio Británico ya había cortado de tajo por anticipado cualquier intento de burlar su control de Suez: los ingleses habían ocupado una franja continua de terreno que iba desde Egipto hasta Sudáfrica, y Sudán dividía el proyecto italiano. De un modo parecido, la colonia británica de Zambia frustraba las ambiciones de los alemanes (Namibia y Tanzania) y/o de los portugueses (Angola y Mozambique) de obtener una continuidad territorial desde el Atlántico hasta el Índico. La mayor parte de las bisagras oceánicas estuvieron siempre en manos del Imperio Británico. La versión moderna del sueño italiano, gestionada esta vez por Gaddafi, tenía una traducción sencilla e inaceptable para el atlantismo: China obtendría un puente desde el Índico hasta el Mediterráneo, pudiendo comerciar con Europa sin tener que pasar por Bab-el Mandeb (Yibuti, Yemen, Golfo de Adén, Mar Rojo) y el canal de Suez.

El sueño africano de Italia en el cuerno de África finalizó en 1941 con la caída de Eritrea en manos británicas, al final de la campaña de África Oriental. El emperador etíope Haile Selassie, que se había exiliado a Reino Unido, volvió al poder, y en 1952, la ONU reconocería la unión de Etiopía y Eritrea. En 1974, un golpe de Estado socialista derrocó a Selassie y convirtió Etiopía en un aliado del bloque comunista, en cierto modo coronando las antiguas ambiciones zaristas. Tras la caída del Telón de Acero, Etiopía y Eritrea se enzarzarían en cruentísimas guerras, que resultarían en su separación y en un tremendo caos en el Cuerno de África y en Yemen.

En tiempos más recientes, Gadafi había heredado el proyecto geopolítico italiano, lanzando un gasoducto hacia Italia (el Green Stream), aliándose con Sudán, entrando en el Cuerno de África y acercándose peligrosamente al Índico, al Atlántico, al Mar Rojo, y también al Congo. La respuesta del eje atlantista ha sido, entre otras cosas, independizar Sudán del Sur (banderas israelíes a destajo en la fiesta de independencia), apoyar al gobierno de facto somalilandés… y aniquilar Libia.

Los países-bisagra, a caballo entre dos o más mares (como España, Egipto, Israel, Arabia Saudí, Sudáfrica, Singapur, Yemen, Turquía, Panamá, etc.), son de una enorme importancia estratégica. En África, la única bisagra directa entre el Atlántico y el Índico es Sudáfrica, y es un país que queda lejos de los principales mercados (Europa Occidental, Norteamérica y Asia Oriental) y fuentes de materias primas (Golfo Pérsico y Caspio), interesándose más por Brasil e India, por lo que la opción marítima más común para Europa y China es tomar la ruta Gibraltar-Suez-Yibuti. Sin embargo, Gadafi estaba intentando fortalecer otras dos opciones. La primera era estabilizar, mediante pactos con las tribus locales, la franja (el Sahel) que va desde el Sahara Occidental hasta la costa de Sudán y Somalia. La segunda, intentar consolidar Sudán (en lugar del Atlántico) como la salida de las materias primas del Congo (la independencia de Sudán del Sur ha bloqueado el contacto de Sudán con las fronteras del Congo). China habría sido la gran beneficiada de esta política, ya que habría obtenido una salida al Mediterráneo y otra al Atlántico, sin tener que pasar por Bab el-Mandeb, Suez o Gibraltar.

EL REY IDRIS Y LA REVOLUCIÓN VERDE

Idris era un jefe local que en 1920 fue reconocido por el Imperio Británico como emir de Cirenaica, estableciéndose en la ciudad de Bengasi. Dos años después, fue también reconocido como emir de Tripolitania. Ese mismo año, que coincidió con las campañas militares italianas, Idris se exilió a Egipto, desde donde dirigió la guerra de guerrillas contra Italia. Durante la II Guerra Mundial, luchó junto con el Imperio Británico en contra del Eje. Libia saldría de la II Guerra Mundial como uno de los países más pobres del mundo, Idris volvería a establecerse como emir de Cirenaica y Tripolitania, y en 1951, con apoyo británico, se erigió como rey de Libia. Durante la época del panarabismo y los nacionalismos árabes, Idris mantuvo fuertes lazos con Reino Unido y Estados Unidos, albergando una base aérea estadounidense cerca de Trípoli y por tanto dándoles claramente la espalda a los movimientos árabes socialistas. Su política fuertemente pro-occidental le fue granjeando la enemistad de la mayor parte de su pueblo, especialmente después de la Guerra de los Seis Días (1967), en la que las principales potencias panarabistas se enfrentaron a Israel.

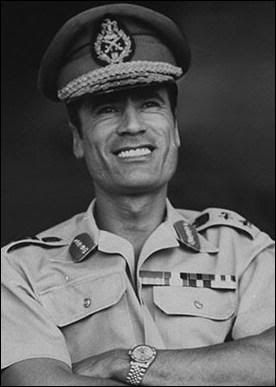

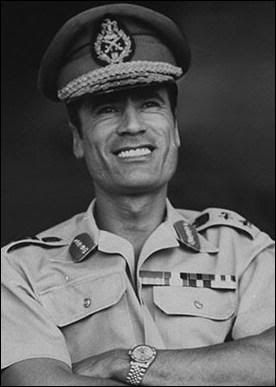

En 1969, por motivos de salud, el rey Idris abdicó en su sobrino. En Septiembre de ese año, mientras recibía tratamiento militar en el extranjero, su gobierno fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por Muammar el-Gaddafi, un abogado y oficial militar de 27 años que inmediatamente estrechó lazos con el líder egipcio Nasser, propuso un frente común para luchar contra Israel y comenzó a liquidar a sus opositores políticos dentro de Libia. Además, nacionalizó el petróleo, expulsó las bases militares extranjeras, y se colocó, aunque no incondicionalmente, bajo el paraguas de la URSS.

Gaddafi en su época de ascenso político.

En 1977, Gaddafi proclamó la Yamahiriya (Estado de las masas, o autoridad de la multitud), por la cual dejaba de ser dictador, delegando su poder en asambleas locales y tribales, aunque siguió controlando el Ejército y la política exterior. El pensamiento político de Gaddafi es esencialmente social-tribal. Consideraba que la democracia representativa paralamentaria era una institución corrupta diseñada para dividir al pueblo y permitir la infiltración de entidades comerciales y financieras en los aparatos estatales. Defendía un partido único y una democracia directa y participativa, plagada de referéndums, no muy diferente a lo que muchos movimientos de tipo 15-M han pedido a lo largo de 2011.

El pensamiento político de Gaddafi se resume en el Libro Verde, a su vez dividido en tres libretos: La solución del problema de la democracia (Yamahiriya), La solución del problema económico (Socialismo) y La base social de la tercera teoría universal, títulos esenciales para comprender el régimen libio de entre 1969 y 2011.

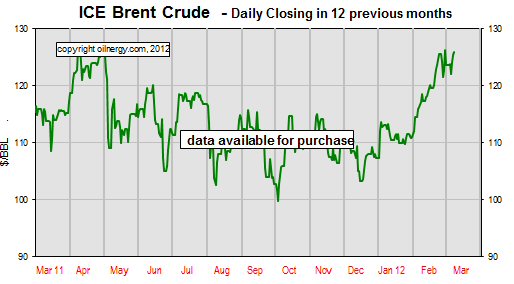

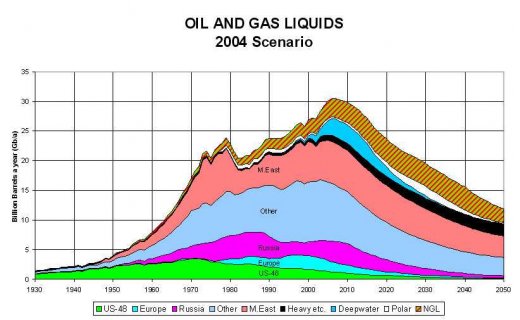

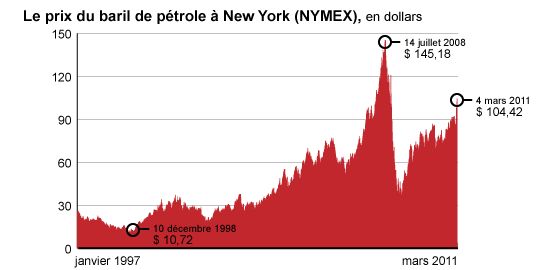

PODEROSO CABALLERO ES DON PETRÓLEO ―POLÍTICA PETROLERA DE GADAFI

Libia tiene en común con otros países árabes que es pobre y desértico… pero con petróleo a raudales. Se trata del país africano con más petróleo y gas natural, un crudo de alta calidad y bajo coste de extracción. El 95% de los ingresos de exportación del país procedía del oro negro; sin él, Libia habría sido una especie de Yemen mediterránea. Obviamente, esta enorme riqueza requiere un modelo político, económico y social estable para administrarla. El modelo de la mayor parte de petro-regímenes árabes (Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, Bahrein, etc.) es sencillo: una minúscula e impresentable oligarquía de familias reales, emires y jeques da manos libres a las multinacionales petroleras occidentales (destacando British Petroleum, Exxon Mobil ―Esso en Europa―, Chevron-Texaco, Royal Dutch Shell, etc.), y a cambio, éstas suministran a las oligarquías (fuertemente relacionadas con los servicios de Inteligencia de Reino Unido, Estados Unidos e Israel) una corriente ininterrumpida de dólares recién impresos y sin ningún tipo de respaldo. En Washington, la Reserva Federal imprime dólares y es como si imprimiese petróleo ―es el sencillo e inmoral negocio del petrodólar, que ya desencadenó en 1973 la Guerra del Yom Kippur. Estos petrodólares tienen, por lo general, dos salidas:

1- Financiar los caprichos de los jeques, por ejemplo: colecciones enteras de Rolls-Royce (uno de cada color del arco-iris), rifles de caza con doble cañón y doble cerrojo, centros mundiales del lujo como Burj-Dubai, palacios decorados con pieles de felinos, playas privadas, fiestas orgiásticas, propinas millonarias, camiones de talla mastodóntica, mansiones en el extranjero, cuentas en paraísos fiscales, pagar los destrozos de una fiesta en un hotel de cinco estrellas y cualquier vicio imaginable. Los típicos lujos de nuevo rico, propios de una casta sin tradición, que acaba de salir del tercermundismo más absoluto y que no tiene ni idea de qué hacer con tanto dinero, de modo que cae en manos del consumismo más atroz.

2- Financiar el radicalismo islámico sunnita, especialmente de la rama salafista. A través de redes comerciales, financieras y de Inteligencia, el dinero va a parar a las mezquitas, madrasas y células terroristas de Europa, el Magreb, Chechenia, Asia Central, India, Nepal, Bangla-Desh y especialmente Pakistán (donde engendró el movimiento talibán). Con esto se persiguen muchos objetivos: contener la expansión de la influencia chiíta (que es un gravísimo problema para el atlantismo, especialmente en el Golfo Pérsico), cristiana-oriental (muy relacionada con Rusia) o en su día de la expansión soviética, tener una excusa para intervenir militarmente en el continente eurasiático, desestabilizar y balcanizar espacios enteros haciendo inviables las rutas comerciales continentales, derrocar regímenes hostiles, etc.

Por tanto, puede decirse que el dinero de la mayor parte del petróleo árabe no va precisamente a mejorar las condiciones de vida de los pueblos árabes. Dicho pueblos viven en dictaduras fundamentalistas donde está prohibido cantar, bailar, beber alcohol o escuchar música, donde las mujeres deben ir tapadas y no pueden conducir o salir a la calle solas, y donde la homosexualidad se pena con la muerte ―mientras que las petro-élites poseen playas privadas con prostitutas en bikini y se montan orgías homosexuales con drogas, música occidental, alcohol a mansalva, etc.. Éste es el tipo de régimen político árabe opresivo, despótico, aliado del atlantismo y que nunca será bombardeado por la OTAN.

La Libia del rey Idris caminaba hacia este sistema, hasta que en la década de los 70, Gaddafi comenzó a nacionalizar las compañías petroleras al estilo socialista. De este proceso surgiría la empresa estatal conocida en el ámbito internacional como National Oil Corporation (NOC), que antes de la guerra producía alrededor del 50% del petróleo libio. Gaddafi era bien consciente de que su país, pobre y con una población de menos de 7 millones, debía jugar bien la carta del petróleo si quería tener un peso en el panorama internacional, o al menos para no ser arrollado por el imperialismo de otras potencias y poder dedicar sus beneficios a la construcción de escuelas, universidades, hospitales e infraestructuras diversas (carreteras, puentes, ferrocarril, acueductos, una planta de acero en la ciudad de Misrata, etc.). Muchos beneficios petroleros incluso eran ingresados directamente en la cuenta corriente de cada ciudadano libio. Con razón diría la revista "African Executive" en 2007 que los libios "a diferencia de otros países productores de petróleo como Nigeria, utilizan los beneficios del petróleo para desarrollar su país".

Logo de la National Oil Corporation (NOC) de Libia.

En 2003, Gaddafi condenó la Guerra de Iraq y provocó la ira de Arabia Saudí al decir que la Kaaba de La Meca estaba "bajo el yugo de una ocupación americana", pero cuando cayó Baghdad, se dio cuenta de que tenía que cambiar su política exterior y dejar de ser un Saddam Hussein del Mediterráneo, so pena de acabar como el susodicho y con su país arrasado y ocupado. Jugó la única carta que tenía: la del petróleo, abriendo las puertas de Libia a las compañías extranjeras. Enseguida, Occidente abolió las sanciones contra Trípoli, y las petroleras occidentales acudieron con grandes expectativas. Es la época del amigueo entre Occidente y Libia, es la época de las relaciones diplomáticas, del levantamiento de sanciones, de las disculpas, de las famosas fotos de Gaddafi con los mismos dirigentes internacionales que años después promoverían su derrocamiento o lo dejarían caer.

Sin embargo, las compañías occidentales quedarían decepcionadas por esta imagen aperturista. Bajo el sistema de contratos "Epsa-4", el Gobierno libio concedía licencias de explotación petrolífera sólo a las compañías que le otorgaban a la petrolera estatal NOC la mayor parte del petróleo (en ocasiones, hasta el 90%). El ex-presidente de ConocoPhillips en Libia [1], Bob Fryklund, dijo específicamente que "A escala mundial, los contratos Epsa-4 eran los que contenían las condiciones más duras para las compañías petroleras". La traducción de esto es que Gaddafi quería asegurar que la mayor parte de beneficios de la explotación del petróleo revirtiesen en su país, y que si una compañía extranjera quería beneficiarse del petróleo libio, pagase por ello.

El destino de las exportaciones petroleras de Libia. Los porcentajes no son exactos y variaron con el tiempo, pero dan una idea. Nótese el papel de Italia y Alemania. Antes de estallar la guerra, aproximadamente el 85% del petróleo libio exportado iba para la Unión Europea.

Por tanto, Gaddafi permitía que las compañías occidentales obtuviesen beneficios, pero no los suficientes: buena parte iba para el Estado libio. En 2009 se empezó a rumorear que era inminente una nueva ronda de nacionalización del petróleo y subida de precios, y además Gaddafi estaba a punto de sellar pactos privilegiados con dos nuevos protagonistas emergentes que empezaban a asomar tímidamente sus tentáculos por el Mediterráneo: China y Rusia.

Los intereses petroleros de China en Libia no eran especialmente fuertes, Libia destinaba el 10% de sus exportaciones petroleras a China, que obtenía de allí sólo el 3% de su petróleo importado. Los intereses chinos en Libia estaban más orientados a la construcción de infraestructuras: durante los últimos 4 años anteriores a la guerra, la China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) había firmado contratos por valor de más de 2,67 mil millones de dólares. Sólo en el 2008, las compañías chinas habían invertido más de 100 mil millones de dólares (para hacernos una idea de cuánto significa esta cifra, pensemos que el total de capital estadounidense invertido en China es de 50 mil millones) en 180 proyectos de construcción (ferroviarios, de telecomunicaciones y otros), la mayor parte en la provincia de Cirenaica, posterior epicentro de la insurrección andi-gaddafista. En estos proyectos, trabajaban unos 36.000 chinos de diversas cualificaciones, que tuvieron que ser evacuados apresuradamente. Cabe especular que, si China estaba tan involucrada en un país rico en petróleo como Libia, era porque esperaba obtener una ampliación de sus concesiones petrolíferas.

Rusia era otro país cuyos intereses no eran tanto petroleros como, en este caso, armamentísticos y de construcción de infraestructuras (terminales de gas natural licuado, ferrocarril, plantas eléctricas). Aquí estaba activamente involucrado el gigante estatal gasífero ruso Gazprom, que también mantenía conversaciones con el gobierno nigeriano para patrocinar un gasoducto trans-sahariano que, a través de Níger y Argelia, suministrase gas a la Unión Europea. En octubre de 2008, buques de guerra rusos hicieron escala en Trípoli en su camino a Venezuela, y al mes siguiente, Gaddafi hizo su primera visita oficial a Rusia desde la era soviética, debatiendo con Putin y Medvedev la posibilidad de formar una especie de "OPEP del gas", cártel gasífero que incluiría a Rusia (que posee las mayores reservas de gas del mundo), Irán (las segundas), Argelia, Libia y varios países centroasiáticos (especialmente Turkmenistán). Qatar (el tercer país en reservas de gas) quedaba excluido de este club elitista, y a cambio sería babosamente cortejado por Occidente. Aunque los medios de comunicación rusos han sido mucho más sinceros que los occidentales, y aunque ha habido muestras de apoyo a Libia desde Rusia, Moscú se ha abstenido de intervenir militarmente.

El 14 de Marzo de 2011, cuando ya había serios problemas con los rebeldes y la mayoría de compañías occidentales se habían marchado apresuradamente, Gaddafi intentó meterse en el bolsillo a China, Rusia, India y Alemania (a Italia ya la tenía, aunque Washington la hizo meter el rabo entre las piernas), pero ya era demasiado tarde. Tanto China como Rusia han salido claramente perjudicadas por la Guerra de Libia, por una parte debido a la cancelación de sus contratos privilegiados (la empresa Agoco, en manos de los rebeldes, amenazó a ambos países con retirarles los contratos por no haber apoyado la insurrección anti-gaddafista) y por otra parte a la irrupción de las multinacionales extranjeras. Por lo pronto, la China National Petroleum Corporation ha cancelado seis proyectos de exploración en Libia y Níger, y actualmente está intentando llegar a acuerdos con el nuevo gobierno rebelde.

Quizás la gran perdedora de la Guerra de Libia haya sido Italia. La geografía manda: Italia tiene relaciones con el norte de África, para bien y para mal, desde la época de Cartago y el mito de Eneas y Dido. La petrolera Eni, que en el 2007 pagó mil millones de dólares para asegurar sus concesiones petroleras hasta el año 2042, controlaba antes de la guerra el 30% de las exportaciones libias. En los últimos tiempos, Italia ha hecho una política cada vez más desligada del eje atlantista. Se ha acercado a Rusia (en parte gracias al futuro gasoducto South Stream) y a Libia (mediante contratos petroleros, un tratado de no-agresión y el gasoducto Green Stream, que fue inaugurado en 2004 por Gaddafi y Berlusconi, y que conecta Libia con Italia). Casi daba la impresión de que cada vez que Berlusconi escandalizaba al mundo con sus excesos y sus bunga-bunga, era únicamente para extender una cortina de humo sobre sus turbias maniobras geopolíticas. Este acercamiento italo-ruso preocupaba a Estados Unidos (ver aquí). Italia y Libia tenían muchos intereses comunes, y durante los posteriores bombardeos, Gaddafi llamaría a Berlusconi todos los días para que intentase presionar a los angloamericanos y franceses, en vano: Berlusconi era el primero que estaba a su vez presionado por estos mismos países, a pesar de que sabía perfectamente que la guerra de Libia era inauditamente perjudicial para los intereses italianos, que como hemos visto antes, vienen de muy antiguo.

Triángulo de gasoductos Nigeria-España-Italia. El gasoducto trans-sahariano, en rojo, no está completado, y el GALSI, en naranja, tampoco. El Medgaz (azul) fue inaugurado en Marzo de 2011, en plena primavera árabe. Son especialmente importantes el gasoducto trans-mediterráneo (gasoducto Enrico Mattei) en el contexto de las revueltas en Túnez, y el gasoducto Green Stream en el contexto de la Guerra de Libia. La situación de España con Argelia es muy similar a la de Italia con Libia: existe un gasoducto directo (el Medgaz) y uno que pasa por un país intermediario (el Maghreb-Europe), que en este caso es Marruecos. Cuando se complete el gasoducto trans-sahariano (si se completa), toda esta infraestructura se conectará, a través del Sahara, con los yacimientos gasíferos del delta nigeriano, donde chocan los intereses del atlantismo con los de China, Irán, Rusia y, hasta hace poco, Libia y la Unión Africana. Se comprenden mejor los intereses de Gaddafi, Francia y el atlantismo en el país-bisagra Níger (país que, además, tiene importantes yacimientos de uranio y donde los chinos buscan petróleo...).

Alemania ha sido otro Estado notable por su ambigüedad en torno a la Guerra de Libia, no en vano recibía en torno al 20% de las exportaciones petroleras de ese país y entre 2005 y 2007 supuestamente contribuyó en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad libias. Berlín va dándose cuenta de que tiene muchos más intereses en común con Moscú que con Washington: el 18 de Febrero de 2011, Alemania votó a favor de una resolución de la ONU condenando como ilegales los asentamientos judíos en Cirjordania, y una semana después, Angela Merkel se permitía recriminarle al Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu que no hubiese dado pasos para obtener la paz con los palestinos; este gesto diplomático es muy fuerte para un país tan acomplejado y delicado en el tema israelí como Alemania. El 8 de Noviembre de 2011, se inauguró un gasoducto (el Nord Stream) que le proporciona a Alemania gas ruso a través del Báltico, y Berlín está empezando a desmarcarse inquietantemente de la política atlantista.

En la cumbre del G8 el 15 de Marzo de 2011, la canciller alemana se negó a ser presionada por Reino Unido y Francia, y bloqueó la propuesta atlantista de establecer una zona de exclusión aérea sobre Libia ―pero al día siguiente, un repentino y oportuno "problema" con su helicóptero la hizo cambiar de opinión. El 17 de Marzo, se abstuvo (junto con Brasil, China, India y Rusia) de votar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU decretando la zona de exclusión aérea y, si bien declaró pasivamente que dicha resolución debía aprobarse, se negó a mandar tropas a Libia. Esto cambió en Agosto, cuando, reaccionando a las presiones extranjeras, envió unidades de operaciones especiales a combatir en Libia, contraviniendo la resolución 1973 de la ONU. Por ahora, Estados Unidos ha conseguido que Alemania vuelva, a regañadientes, al redil atlantista, pero se trata de un éxito efímero que no hace más que retrasar lo inevitable: la ruptura entre la Europa continental y el atlantismo, agudizada por el acercamiento de Europa a Rusia y de EEUU al Pacífico.

¿Cómo se ha visto afectada España? Libia era nuestro segundo suministrador de crudo (el primero es Irán), y a lo largo de 2010, España había aumentado un 33% el suministro de petróleo libio. En 2008, Repsol (que se preciaba de ser "la verdadera embajada de España en Libia") había firmado una prolongación de su contrato hasta 2032, y en 2009, había realizado importantes descubrimientos, consolidándose como la primera petrolera privada de Libia y produciendo 360.000 barriles al día. A esta compañía, que siempre se ha vanagloriado de tener mejor información que el mismísimo CNI, los conflictos le cogieron totalmente por sorpresa, y tuvo que evacuar desordenadamente a sus empleados en Libia. En Octubre de 2011, Repsol volvió a reanudar su producción en Libia... con sólo 30.000 barriles al día.

Cuando comenzó la zona de exclusión aérea y los "bombardeos humanitarios", los primeros objetivos de la OTAN fueron asegurar los pozos petrolíferos, refinerías, oleoductos, puertos y otras infraestructuras petroleras ―no en vano la rebelión había comenzado en Cirenaica. Con el derrocamiento de Gaddafi y el reconocimiento apresurado del Consejo Nacional de Transición libio, Washington, Londres y París han creado una nueva empresa petrolera, la Libyan Oil Company, totalmente desregulada y con las puertas abiertas para los inversores occidentales, con lo cual es previsible que buena parte de sus beneficios acabe en paraísos fiscales y, en todo caso, que el pueblo libio no los vea ni en pintura. La OTAN ha previsto privatizar también la NOC.

Entre tanto jaleo, el mundo ha podido asistir perplejo al bochornoso espectáculo de cómo una larga lista de petroleras occidentales (especialmente la británica British Petroleum y la francesa Total), así como las variopintas facciones de "los rebeldes libios", se disputan como buitres los contratos y los derechos de explotación del petróleo. Para estos señores codiciosos, arrasar un país próspero, sumir a su pueblo en la miseria y mandar a la muerte a docenas, puede que cientos, de soldados de operaciones especiales ―la flor y nata de la Civilización Occidental― sólo habrá valido la pena si logran hacerse con un trozo del pastel.

NIVEL DE VIDA EN LIBIA Y POLÍTICAS SOCIALES DE GADAFI

¿De qué opresión está hablando? Los libios se beneficiaban de créditos a 20 años sin intereses para construir sus casas, un litro de gasolina costaba 14 céntimos, la comida no costaba absolutamente nada y un jeep surcoreano KIA podía ser comprado por sólo 7.500 dólares.

(Vladimir Chamov, ex-embajador ruso en Libia, cuando le mencionaron en una entrevista la "opresión al pueblo" de Gaddafi).

Hay que tener en cuenta que lo que desea la mayor parte de la población de cualquier país, es tranquilidad y prosperidad y, al ser posible, que no la bombardeen aviones extranjeros o la asesinen/violen/torturen mercenarios extranjeros. No hay pueblo que no desee un gobierno paternalista y protector, y eso era lo que Gadafi intentaba proporcionar. Antes de continuar, dejaremos que los datos hablen por sí sólos.

• PIB per capita: 14.884 $ (comparar con 4.900 en Marruecos). Libia era el primer país africano en el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

• Consumo calórico diario per capita: 3144 (en España 3270).

• Deuda/PIB: 3,3 % (comparar con el 60% de EEUU). Libia era el país menos endeudado del mundo con respecto a su PIB, ver aquí y aquí.

• Población urbana: 78%, la mayor parte en ciudades de la costa. Ver aquí.

• Esperanza de vida: 74 años (la más alta de África). En 1980, era de 61 años.

• Tasa de fertilidad: 2,6 (comparar con 5,4 en Marruecos o 6,5 en Yemen).

• Tasa de mortalidad infantil: 19 de cada mil. En 1980, era de 70 por cada mil.

• Índice de alfabetización: 83% (compárese con el 52% de Marruecos, o el 5% de Libia antes de que llegase Gadafi al poder).

• Préstamos bancarios: sin intereses. Todos los préstamos eran a 0% de interés por ley.

• Grandes negocios inmobiliarios y mercados hipotecarios: prohibidos.

• Ayudas a la vivienda y a la adquisición de automóviles: prácticamente cada familia tenía una casa y un coche. El Estado concedía préstamos automáticamente para adquirir vivienda y automóvil. El 50% de la adquisición del automóvil la costeaba el Estado. Gadafi prometió una vivienda a todos los libios antes de concedérsela a su propio padre, y cumplió su promesa: su padre murió viviendo en una tienda. En 1969, antes de la revolución gadafista, el 40% de los libios vivían en tiendas o chabolas. En 1997, prácticamente todos los libios adultos poseían su propia vivienda.

• Ayuda a la vivienda para recién casados: 64.000 $ (en Libia, el coste de la vida es 1/3 con respecto a los países del sur de Europa, de modo que, cambiando a euros y ajustando el coste de la vida, la ayuda equivaldría para nosotros a 140.000 €).

• Cheque-bebé: 7.000 $ (cambiando de moneda y computando costes de vida, equivaldría a 15.219 € en el sur de Europa).

• Ayudas estatales anuales por cada miembro de familia: 1.000 $ (equivaldría a 2.170 € en el sur de Europa).

• Ayudas a familias numerosas: precios simbólicos en alimentos esenciales y bienes de primera necesidad. Cuarenta barras de pan costaban 14 céntimos de dólar.

• Sanidad: de alta calidad y costeada por el Estado. Acceso gratuito a médicos, clínicas, hospitales y productos medicinales y farmacológicos. Si un libio necesitaba una operación que no podía ser llevada al cabo en Libia, el Estado costeaba el viaje al extranjero y el coste de la operación. Entre 1969 (revolución gadafista) y 1978, la cantidad de médicos se multiplicó por 5.

• Educación: primaria, secundaria y superior costeada por el Estado. Becas y estudios en el extranjero costeados por el Estado. Gran cantidad de alumnos libios estudiando en universidades europeas, una intelligentsia libia bien formada, gran cantidad de libios que hablan bien el inglés. El 25% de los libios tenía titulación universitaria. La proporción de profesores-alumnos era de 1:17. Cuando un licenciado no encuentra trabajo, el Estado le paga el salario medio de alguien con su cualificación hasta que lo encuentre.

• Situación de la mujer: junto con Siria, la mejor de cualquier país árabe. Las mujeres accedían a la universidad, tenían los mismos derechos legales que los hombres, podían entrar en el Ejército, votar, conducir un coche, pilotar un avión, trabajar, viajar, ostentar cargos públicos (ha habido ministras libias), ser propietarias de un negocio, formar asociaciones, recitar el Corán en público, poseer su propia cuenta bancaria o casa, y salir solas a la calle. Las bajas por maternidad eran muy amplias y no se les permitía el trabajo físico intenso. No regía la Sharia (ley musulmana radical), se prohibieron los matrimonios de menores de edad y las mujeres obtuvieron el mismo derecho a divorcio que los hombres. En 2001, el 16% de las mujeres libias tenía un grado universitario. En la educación secundaria y superior, las chicas eran un 10% más que los chicos. Existían centros de "rehabilitación moral" donde una mujer podía refugiarse si tenía problemas con una familia fundamentalista. La pintoresca guardia personal de Gadafi, compuesta exclusivamente por mujeres, tenía por objeto llamar la atención al mundo sobre la situación de la mujer libia. En Occidente no se han visto manifestaciones de feministas protestando por la caída del único estadista que podía garantizar los derechos de la mujer libia. Ver más aquí.

• Salario de una enfermera: 1.000 $ (equivaldría a 2.170 € en el sur de Europa).

• Indemnización por desempleo: 730 $ mensuales (equivaldría a 1.580 € mensuales en el sur de Europa).

• Precio de un litro de gasolina: 14 céntimos de dólar (comparar con 1,3 euros en España), menos que un litro de agua. Esto da una idea de cómo en Occidente las multinacionales petroleras fijan precios como un cártel mafioso ―lo llaman "libre mercado".

• Precio de la electricidad: gratuito. No existían las facturas de la luz.

• Impuestos y tasas: la mayor parte prohibidos.

• Venta y consumo de alcohol: prohibidos.

• Ayuda estatal por cada apertura de PYME: 20.000 $ (equivaldría a 43.485 € en el sur de Europa).

• Ayudas al desarrollo de la agricultura: cualquier libio que quisiera irse a vivir al campo y dedicarse a la agricultura, recibía gratuitamente del Estado tierra, casa, animales de ganado, material de granja y semillas.

Estos logros están a años luz de lo que cualquier país del Tercer Mundo ha logrado bajo la democracia-a-la-occidental y las directrices de los Programas de Ajuste Estructural (SAP por sus siglas inglesas) del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. También están a años luz de las petro-monarquías árabes del Golfo, a pesar de que éstas son más ricas en petróleo que Libia. Tanto es así que, en 2005, la ONU elogió a Libia por sus avances sociales, sin parangón en toda África. Libia venía a ser el ejemplo perfecto de lo lejos que puede llegar un país cuando emplea bien los recursos que la providencia le dio, sin intermediarios, parásitos, mercaderes, especuladores o saqueadores extranjeros. Libia era, en suma, el caso opuesto al Congo-Kinshasa ―un país tremendamente rico en recursos, pero desorganizado y saqueado.

Por sus políticas sociales, Gaddafi era muy popular entre la abrumadora mayoría del pueblo libio. Manifestación del 1 de Julio de 2011 en la Plaza Verde de Trípoli. Se juntaron 1,7 millones de libios: el 95% de la población de Tripoli. Esta manifestación no encontró apenas eco en los medios de comunicación occidentales.

EL PROBLEMA DEL AGUA: RESUELTO

El mundo árabe no se caracteriza por ser precisamente rico en agua, el oro azul es un recurso tan escaso que se han dado muchísimos conflictos en torno a él. El control de las fuentes del Nilo Azul es la causa de la desconfianza entre Egipto e Etiopía y, en su día, del ansia de los italianos por apoderarse de Abisinia (estrangular a Suez). En Cisjordania, los asentamientos de colonos judíos coinciden casi exactamente con la distribución de los acuíferos. Las fuentes del río Jordán han sembrado la discordia en las relaciones entre Israel y Jordania, el agua de las Granjas de Cheba tiene mucho que ver en la enemistad Israel-Siria, y las montañas del Líbano ("la Suiza de Oriente Medio") son un buen motivo más para que Israel desee dominar la zona. Lo mismo se puede decir respecto a las fuentes del Tigris y el Éufrates y las inestabilidades en las zonas armenias y kurdas de Turquía: en todo Oriente Medio, el agua puede ser una bendición o una maldición, según se mire. Incluso donde Oriente Medio se convierte en Extremo Oriente, el fenómeno persiste: la lucha por los recursos hídricos del glaciar de Siachen y varias zonas montañosas, ha puesto patas arriba a toda la región de Cachemira, contestada por tres potencias nucleares: China, India y Pakistán.

Precisamente debido a la escasez de agua, los musulmanes en general y árabes en particular, han heredado una larga tradición de aprovechamiento de recursos hídricos. Las civilizaciones mesopotámicas, persa, romana y bizantina fueron acumulando valiosas tradiciones de control y administración de aguas, y actualmente, hasta en los valles más recónditos de Afganistán se construyen acequias cuidadosamente y se consigue mantener verdes los cultivos.

A diferencia de Marruecos o Líbano, que tienen regiones montañosas y verdes, Libia es de los países árabes más áridos: el 95% de su espacio es desierto puro. En él tuvo lugar la mayor temperatura jamás registrada: 58º C, en El-Azizia, el 13 de Septiembre de 1922. El clima es tremendamente seco, y sólo el 2% del territorio (zonas de costa y de oasis) recibe suficientes precipitaciones como para poder dedicarse a la agricultura. Paradójicamente, en el Sahara se encuentra también el mayor acuífero de agua fósil del planeta: el Sistema Acuífero de Piedra Arenisca de Nubia, con 150.000 kilómetros cúbicos (!) de agua. El acuífero, que fue descubierto accidentalmente en 1953 mientras se buscaba petróleo, abarca zonas de Libia, Chad, Sudán y Egipto.

El sistema acuífero de piedra arenisca de Nubia.

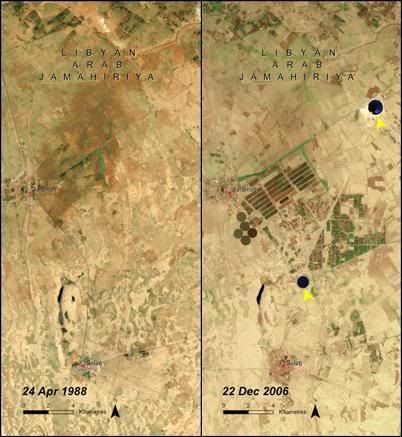

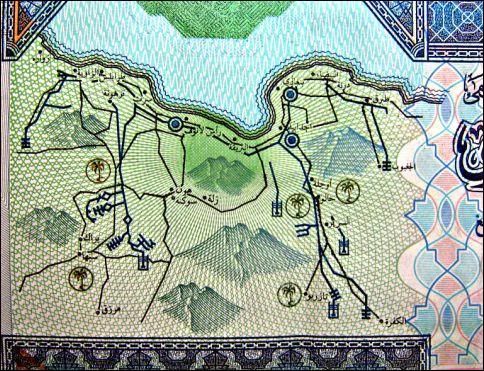

África entera está llena de enormes acuíferos, pero con líderes corruptos, pueblos desordenados y deudas odiosas contraídas con bancos internacionales, nunca se los ha explotado como es debido, y se recurre en cambio a costosas plantas de potabilización de agua que cubren de beneficios a las compañías desalinizadoras occidentales. Gaddafi fue el primer estadista que buscó seriamente un modo de aprovechar el potencial hídrico del Sahara para que su país fuese autárquico en agua. Para ello, el "tirano" y "sátrapa" libio financió (25.000 millones de dólares) una obra faraónica denominada Gran Río Artificial, el mayor proyecto de irrigación del mundo, y una de las mayores obras de ingeniería jamás realizadas. El objetivo era traer agua desde los acuíferos y oasis del Sahara hasta las sedientas ciudades de la costa, algunas de las cuales (como la misma Bengasi) no podían beber agua de sus propios acuíferos debido a la invasión de agua marina. Se cavaron 1.300 pozos (casi todos de más de 500 m de profundidad) y se construyeron 2.820 km de canalizaciones subterráneas y acueductos. Antes de ser bombardeado y destruido por la OTAN, el Gran Río Artificial ―al que Gaddafi se refería orgullosamente como "la octava maravilla del mundo"― bombeaba 6,5 millones de metros cúbicos de agua a la costa cada día.

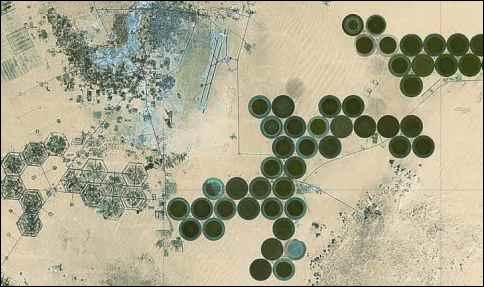

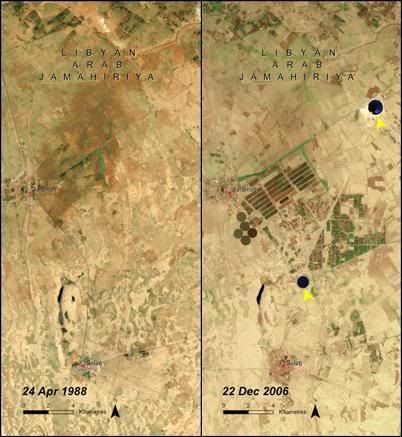

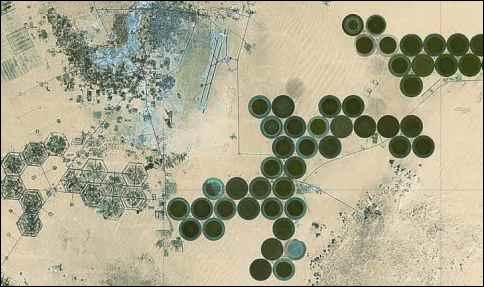

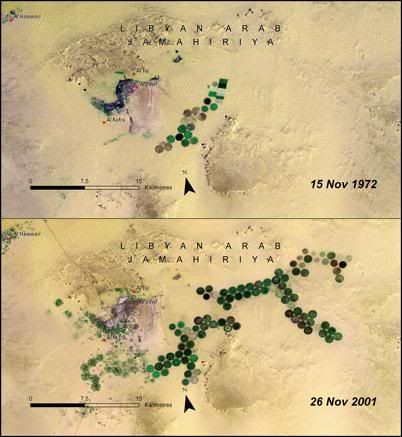

Click para agrandar. La infraestructura hídrica de Gaddafi logró hacer florecer el desierto. Estos vergeles, situados en pleno Sahara, eran sólo el comienzo de un plan enorme para convertir Libia en un país agrario, haciéndola una potencia económica regional y atrayendo inversiones, contratos y trabajadores. Cada una de estas parcelas tiene un diámetro aproximado de un kilómetro. Gaddafi planeaba desarrollar 160.000 hectáreas de cultivos, para hacer de Libia un país autárquico en lo alimentario, y también para convertirla en una potencia agraria exportadora.

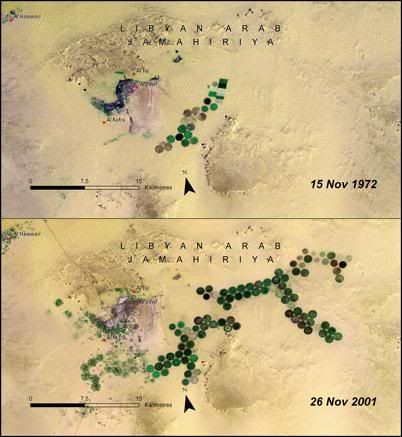

Click para agrandar. Los campos de Kufra, situados cerca de un oasis, podían ser vistos fácilmente por los astronautas desde el espacio y eran una aparición común en los atlas de tipo "El mundo visto desde el aire". Su forma circular se debía al empleo de una técnica mecanizada, el sistema de riego por pivote central, que riega en círculos y minimiza la pérdida de agua por evaporación.

Evolución de los vergeles libios de 1972 a 2001. Se cultivaban cereales, frutas, verduras y forraje para ganado. Principales perjudicados: Marruecos, Egipto e Israel. Principal beneficiado: el pueblo libio. Todo esto ha sido destruido por bombardeos de la OTAN el 22 de Julio de 2011, en Brega y otros lugares. Al día siguiente, la OTAN bombardeó la fábrica que construía las piezas y tramos del ducto.

De 1988 a 2006.

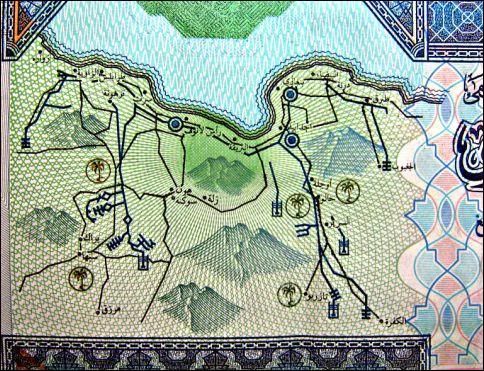

Red hídrica de Libia. Las fases III y IV estaban aun bajo construcción cuando fueron bombardeadas. El Gran Río Artificial era descrito en el Libro Guiness de los Récords como una "maravilla del mundo moderno".

En Agosto, UNICEF advirtió que el bombardeo de las infraestructuras hídricas por parte de la OTAN podía "convertirse en un problema sanitario sin precedentes". Poco importa: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las empresas constructoras de Occidente, se frotan ya las manos pensando en el dinero que le van a prestar al nuevo gobierno libio y los beneficios que obtendrán reconstruyendo el país. Destruir países y luego reconstruirlos como más convenga, sin importar la cantidad de damnificados, es uno de los mayores negocios de la era de la globalización.

Más información:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4814988.stm

http://www.traxco.es/blog/pivotes-de-riego/cultivar-en-el-desierto-libia

http://www.traxco.es/blog/wp-content/uploads/2010/11/pivotes-de-riego-en-libia-y-jordania.pdf

Página oficial del Gran Río Artificial:

http://www.gmmra.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=50

EL TEMA IDENTITARIO —GADDAFI Y LAS TRIBUS LIBIAS

Si pretende sobrevivir a largo plazo, todo Estado debe tener en cuenta las particularidades étnicas que conforman su espacio. Los regímenes que le dan la espalda a los problemas étnicos, los niegan o pretenden llevar al cabo chapuceras políticas de homogeneización, acaban sumergidos en ellos. Por eso la misma globalización, que pretende imponer este proceso sobre todo el planeta, está abocada al fracaso tarde o temprano, y terminará entre cruentos conflictos étnicos.

En Europa, la tradición de los Estados, el orden y la jerarquía, es muy antigua y, aunque no se trata de un continente homogéneo étnicamente, se puede decir que la mayor parte de países europeos, e incluso el concepto mismo de Europa, es étnicamente viable siempre que se respeten las identidades y no se las pretenda amalgamar. Libia es harina de otro costal. La existencia de Libia como Estado independiente, con sus fronteras actuales, es muy reciente. Debido a la dificultad de cultivar el suelo, la vida sedentaria en Libia es una aparición muy tardía, y prácticamente sólo circunscrita a la costa de la provincia de Cirenaica. Hasta bien entrado el Siglo XX, la mayor parte de los libios eran nómadas sumamente pobres, y las únicas estructuras de organización que existían eran las extranjeras de carácter colonial (Italia y Reino Unido principalmente) y las autóctonas de carácter tribal. Luego llegarían las extranjeras de carácter empresarial, que desafortunadamente para ellas, coincidirían con la organización de la estructura estatal por parte del dictador libio. Gaddafi, un beduino de Sirte que nunca se avergonzó de sus orígenes humildes, quiso basar un Estado libio fuerte en los pactos con las diversas tribus, y consideró que la única manera que tenía Libia de no ser arrollada por el extranjero era expulsar a las formas de organización alógenas (empresas y sátrapas relacionados con el antiguo colonialismo imperialista) y actualizar la organización tribal libia, pactando con los patriarcas locales y dándole a cada tribu un lugar en el seno del Estado. Es así como Gaddafi pudo llegar a ser popular en prácticamente todas las tribus libias, desde los árabes de la costa hasta los tuareg del desierto.

Pero existía una sombra en la política étnica gaddafista: los bereberes del Oeste del país (montañas Nafusa y alrededores). Los colonos italianos concedieron autonomía religiosa y judicial a esta minoría, ya que es de religión Ibadi (una secta musulmana que se extendió durante la conquista árabe del Magreb). Los ibaditas, aunque se consideran básicamente sunnitas (en Occidente no se los considera ni sunnitas ni chiítas), difieren ligeramente de los malekitas, que componen el resto de la población libia. No tienen sus propias mezquitas y se juntan con el resto de fieles, pero han forjado lazos con Omán, el único Estado gobernado por el ibadismo. Éste es el primer problema de los bereberes libios: sus relaciones con un régimen esencialmente pro-occidental.

Zonas bereberes en naranja, zonas árabes en marrón, zonas deshabitadas en gris.

El otro problema de los bereberes son los lazos de algunos de sus líderes con el CMA (Congrès Mondial Amazigh), una ONG francesa que, como todas las ONG’s, es la fachada legal de operaciones de ingeniería social, diplomacia, agitación e Inteligencia. Este organismo era percibido por el régimen libio como hostil e interesado en promover la sedición en Libia para desestabilizar al Estado y hacerlo vulnerable a la penetración extranjera.

Gaddafi quería un Estado fuerte y unido. Aunque no se metía con la vida privada de los bereberes, el idioma amazigh estaba ausente en las instituciones públicas, y el sistema educativo no mencionaba a los bereberes en la historia de Libia. La Declaración Constitucional de 1969 describía a Libia como un Estado árabe y establecía el árabe como único idioma oficial. En 1977, la Declaración de Establecimiento de la Autoridad del Pueblo puso aun más énfasis en la naturaleza árabe de Libia, llamando a su Estado "Yamahiriya Árabe Libia". Hasta 2007, una ley prohibía que se diese nombres bereberes a los recién nacidos. Aunque los bereberes nunca sufrieron limpieza étnica ni terrorismo estatal como los armenios en Turquía o los kurdos en Iraq, Gaddafi no simpatizaba con ellos y siguió considerándolos como un sector social demasiado proclive a ser utilizado como vector de penetración extranjera. En 1985 el líder libio había declarado que "Si tu madre te transmite este idioma (el amazigh), te está alimentando con la leche del colonialismo, y te transmite su veneno". Es comprensible que los bereberes se levantasen contra Gaddafi cuando, a principios de 2011, comenzó el conflicto libio ―si bien los problemas con los bereberes han sido menores y el mayor conflicto ha sido el de Cirenaica, que precisamente tiene fama de ser una región "multitribal".

Todos los etnólogos del Siglo XX consideraban que los bereberes libios estaban fortísimamente arabizados tanto cultural como racialmente. Un estudio italiano de 1932 concluía que no quedaban bereberes puros en Libia. El censo colonial de 1936 no diferenciaba entre árabes y bereberes: ambos eran incluidos en la denominación "libios". Los censos más recientes también incluían a ambas etnias en la misma categoría, de modo que no existen estadísticas fiables sobre la cantidad de bereberes en Libia; sus números pueden andar entre 25.000 y 150.000. La población de habla amazigh, incluyendo los tuareg (que son leales al gaddafismo) y los habitantes de Ghaddames, pueden ser alrededor del 10% de la población.

La política tribal de Gaddafi, que consistía básicamente en pactar con las tribus del interior y dejarlas en paz, era un problema para la globalización. Los espacios donde subsisten estas formas de organización social y familiar (como también en la frontera afgano-pakistaní), son un gran problema para el comercio internacional. Estas gentes no se integran en la economía de mercado, son autárquicos, realizan sus intercambios comerciales a nivel regional sin someterse a política fiscal alguna, y no dependen de la oferta de las multinacionales o de las fluctuaciones en bolsa: ellos se lo guisan, ellos se lo comen, sin contar con el resto del mundo. Se trata de un estilo de vida que la globalización quiere desmantelar e integrar en las urbes de la costa. Con la irrupción de la OTAN en Libia y la caída del régimen gaddafista, se puede esperar que el modus vivendi de las tribus desérticas se vea cada vez más amenazada.

El futuro de los tuareg es incierto. Durante los años 70, muchos tuareg se enrolaron en la Legión Islámica, un ejército mercenario que Gaddafi utilizaba para apoyar o desestabilizar países vecinos (Chad, Sudán, Líbano) o movimientos guerrilleros. El buen comportamiento de estos hombres les ganó el apoyo de Gaddafi en sus propias rebeliones regionales, especialmente en Níger y Mali. Aunque la Legión fue desbandada en 1987, muchos de sus miembros se quedaron sirviendo en las Fuerzas Armadas de Libia. Los tuareg son actualmente un factor de peso en la geopolítica del interior de África. Se les relaciona inevitablemente con Gaddafi, y cualquiera que pretenda dominar la franja del Sahel deberá contar con ellos tanto para bien como para mal. Se cree que buena parte de los cuadros gaddafistas han huído Níger y que se encuentran escoltados por tuaregs.

GADDAFI Y LA RELIGIÓN

En el mundo musulmán, la religión tiene un papel importantísimo, incluso para los que no son islamistas radicales o siquiera practicantes serios. Para ellos, ser judío o cristiano es infinitamente mejor que ser un ateo. Por lo general, los musulmanes son incapaces de concebir que un hombre no tenga fe religiosa de ningún tipo, y consideran que, si no tuviesen al Islam, no serían nada y el mundo los devoraría.

Aunque en el pasado han existido regímenes islámicos muy fundamentalistas (como los almorávides y almohades), el radicalismo islámico tal y como lo conocemos hoy, es una aparición muy reciente. El mundo musulmán iba camino a modernizarse gradualmente y emerger como potencia internacional, hasta que un acontecimiento truncó este ascenso: el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Desde entonces aparecieron numerosos movimientos radicales, la mayor parte relacionados con redes de Inteligencia enquistadas en Egipto, Marruecos, Arabia Saudí y Pakistán. Quizás los talibán sean el ejemplo más perfecto, con un integrismo sin precedentes en el mundo musulmán: imposición del burka, militantes que desde niños dedican sus vidas a aprenderse el Corán de memoria, y que cuando ya se lo saben, vuelven a memorizárselo desde cero, pero esta vez al revés. Cuando fallan al recitarlo, se les golpea con un palo. La letra, con sangre entra. Los talibán fueron apoyados directamente desde Washington para contener la expansión soviética (y el que dude, puede darle un vistazo a la peli "Rambo III"), y después fueron la excusa perfecta para que el Pentágono invadiese Asia Central.

A pesar de que EEUU se hace pasar por paladín del anti-radicalismo, es aliado de dictaduras religiosas como Arabia Saudí y otras, mientras que ataca a países árabes laicos y avanzados como Iraq, Libia, Líbano o Siria. Curiosamente, también los cristianos orientales (maronitas, caldeos, coptos, armenios) están en la lista negra del atlantismo. Por poner un ejemplo, un cristiano armenio disfruta en Irán de una libertad religiosa que sería impensable en países aliados de EEUU como Marruecos o Arabia Saudí. Lo mismo rezaba para los cristianos caldeos en Iraq bajo Saddam Hussein.

Gaddafi, como ex-panarabista y heredero del socialismo árabe, a pesar de ser creyente, consideraba que la política debía ser independiente de la religión; su modelo no era Mahoma, sino Nasser. Gaddafi además era perfectamente consciente de que los islamistas radicales le eran hostiles y de que se trataban de una quinta columna del enemigo en su país. A diferencia de lo que pasa en Europa (donde existen mezquitas donde se predica el radicalismo sin ningún impedimento), Gaddafi asignó "observadores" a las mezquitas libias para vigilar los discursos de los clérigos, e incluso vigilaba a los hombres con barbas demasiado largas, rasgo asociado al fundamentalismo. Gaddafi también estableció centros de acogida para que las mujeres que hubiesen tenido problemas con una familia "demasiado" tradicional pudiesen encontrar refugio. Esto no sucede en la mayor parte del mundo musulmán, donde este tipo de disputas suele zanjarse con el apuñalamiento de la mujer involucrada, un chorro de ácido en la cara, una nube de piedras, latigazos o una decapitación.

Sin embargo, hay que reiterar que Gaddafi no era ningún ateo. Mencionaba a Alá en sus discursos con mucha frecuencia y amaba la cultura árabe y musulmana. En plena Guerra Fría, durante una visita a Moscú, Gaddafi se negó a bajarse del avión o encontrarse con el secretario general soviético Brezhnev hasta que no se le llevase a ver un funeral musulmán, como prueba de que el Islam no estaba perseguido en la URSS.

El cristianismo no estaba perseguido bajo el régimen de Gaddafi. Antes de la guerra, había en Libia 60.000 coptos ortodoxos, la comunidad religiosa más antigua del país. Había también 40.000 católicos, una prefectura apostólica (en Misrata), tres vicariatos (Trípoli, Bengasi y Derna) y dos obispos (Trípoli y Bengasi). En Trípoli había también una congregación anglicana de inmigrantes procedentes de las antiguas colonias británicas en África subsahariana. Si bien había libertad de culto, no estaba permitido hacer proselitismo entre musulmanes, la literatura religiosa estaba sometida a censura y si un varón no-musulmán quería casarse con una mujer musulmana, debía convertirse al Islam.

Iglesia de Santa Maria degli Angeli en Trípoli, fundada en 1645 por la comunidad maltesa.

TERRORISMO PATROCINADO POR LIBIA

El terrorismo internacional es, en su mayor parte, terrorismo de Estado ―es decir, perpetrado por servicios de Inteligencia de diversos países para forzar acontecimientos o tendencias geopolíticas. Lo mismo podríamos decir de buena parte del crimen organizado. Casi todos los países han patrocinado terrorismo de Estado de una forma o de otra, y Libia sin duda apoyaba a muchos grupos armados en el extranjero (tuaregs, piratas somalíes, grupos palestinos, etc.). Los atentados que los medios de comunicación occidentales atribuyen a Libia han sido utilizados para poner a diversos organismos de poder en contra de Gaddafi y para atacar el país, de modo que no está de más tratar, aunque sea por encima, dos de los más sonados.

El primero de ellos tuvo lugar en la discoteca "La Belle" de Berlín-Oeste, un local frecuentado por marines estadounidenses. Murieron tres personas (una mujer turca y dos sargentos norteamericanos) y otras 230 resultaron heridas, muchas de ellas permanentemente. La opinión pública más informada consideró que el atentado de la discoteca de Berlín fue la respuesta gaddafista al hundimiento de dos barcos libios, que a su vez se habría debido a los ataques terroristas del 27 de Diciembre de 1985 en Roma y el aeropuerto de Viena.

El juez que llevó el caso, Peter Mahofer, dijo que no estaba nada claro que el ataque tuviese nada que ver con el régimen libio. Otro magistrado, Detlev Mehlis (el mismo que décadas después manipularía la investigación sobre el asesinato del primer ministro libanés Rafik Hariri en 2004 [2]) aceptó las declaraciones de un tal Musbah Abdulghasem Eter para incriminar a un diplomático libio y su supuesto cómplice, Mohammed Amairi. Fue mucho más adelante, en 1998, que se supo, gracias a la cadena de TV alemana ZDF, que el primer nombre no sólo era falso testigo, sino también agente de la CIA, mientras que el segundo trabajaba directamente para el Mossad.

El entonces presidente estadounidense Ronald Reagan respondió al atentado llamando a Gaddafi "perro rabioso", congelando los activos libios, suspendiendo el comercio con el país y lanzando Operación El Dorado Canyon: un bombardeo sobre Trípoli y el puerto de Bengasi, en el que murieron 60 libios (incluyendo una hija adoptiva de Gaddafi, de 15 meses) y más de 2.000 resultaron heridos (incluyendo otro hijo de Gaddafi, Khamis, de 3 años).

Tras negociar con el gobierno alemán, en 2004 Libia accedió a indemnizar a las víctimas del atentado con 35 millones de dólares. Esto ponía fin al vacío diplomático entre ambos países… provocado por Washington.

El emblemático monumento en Bab al-Aziziya conmemoraba el bombardeo estadounidense en el que Gaddafi perdió a una hija adoptiva. EEUU perdió un cazabombardero F-111 y los dos hombres que conformaban su tripulación.

El otro famoso "atentado libio" tuvo lugar en Escocia, el 21 de Diciembre de 1988, sobre la localidad escocesa de Lockerbie: un avión de la compañía aérea Pan Am explotó en pleno vuelo, matando a 270 personas. Fue el atentado más sanguinario contra civiles estadounidenses (189 de las víctimas lo eran) hasta el 11 de Septiembre del 2011.

Las investigaciones sobre el caso estuvieron a cargo de la CIA, el FBI… y la policía local de Dumfries y Galloway. En 1991, señalaron como autores del atentado a dos ciudadanos libios que supuestamente trabajaban para la Inteligencia de su país: Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi, jefe de seguridad de las Aerolíneas Árabes Libias (LAA) y Al Amin Khalifa Fhimah, director de la estación de las LAA en un aeropuerto de Malta. El departamento de Acción Psicológica del Mossad (Inteligencia israelí) inmediatamente dio consignas a varios periodistas de diversos medios de comunicación (entre ellos a Gordon Thomas, autor de "El Mossad: historia secreta") para culpar a Libia del atentado, y se inició una campaña mediática de acoso y derribo contra el régimen gaddafista.

Pan Am pertenecía a Yuval Aviv, ex-oficial del Mossad. La compañía exigió la comparecencia del FBI, la CIA y la DEA (muy experta en basar maletines con contenido turbio), pero estas agencias se negaron a declarar, acogiéndose a motivos de "seguridad nacional". A raíz del juicio, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea aprobaron duras sanciones contra Libia, ya que Trípoli se negó a extraditar a los acusados. Estas sanciones, y las diversas negociaciones diplomáticas con Gaddafi, dieron como resultado que en 1999 el estadista libio entregase a las autoridades británicas a los dos ciudadanos acusados para ser juzgados en Reino Unido. Gracias a ello, la UE retiró sus sanciones contra Libia. El segundo acusado, Fhimah, fue absuelto, y el primero, Megrahi, fue condenado en 2001 a 27 años de prisión ―si bien él siempre afirmaría ser inocente.

En Octubre de 2002, Gaddafi pagó 2.700 mil millones de dólares a los familiares de las víctimas del atentado ―10 millones por cada víctima. En Agosto de 2003, aceptó formalmente la responsabilidad libia en Lockerbie; al mes siguiente, la ONU levantó sus sanciones. Era la época de la Guerra de Iraq, Saddam Hussein había caído y Gaddafi consideraba que sólo podría salvar su país de ser bombardeado si agachaba la cabeza y hacía gestos aperturistas para calmar los ánimos en Occidente.

Atentado de Lockerbie, 21 de Diciembre de 1988.

La verdadera autora del atentado de Lockerbie fue una facción de la CIA que operaba en Alemania, y que introdujo el explosivo en el avión durante una escala en Frankfurt. En 2005 se supo que, según el ex-jefe escocés de policía que había investigado el caso, las evidencias (esencialmente el temporizador de la bomba) fueron fraguadas por la CIA para incriminar a los libios. El mismo "experto" que examinó el temporizador admitiría más tarde que él mismo lo fabricó, y el testigo-estrella (un tendero maltés) que proporcionó un vínculo entre la bomba y el maletín reconocería que fue sobornado por el Gobierno de los Estados Unidos con 2 millones de dólares para mentir en el estrado e incriminar a los libios. Esto hizo que las autoridades escocesas se propusieran revisar el caso, pero la salud del condenado no lo permitió: se interrumpió su condena y fue oportunamente enviado a Libia. No es el objetivo de este artículo extenderse más en este asunto, quien esté realmente interesado sabrá investigar y llegar a sus propias conclusiones.

EL FRACASO DEL PANARABISMO Y EL ÉXITO DEL PANAFRICANISMO: LOS ESTADOS UNIDOS DE ÁFRICA

Cualesquiera que fuesen los defectos de Gaddafi, era un verdadero nacionalista. Yo prefiero nacionalistas a marionetas en las manos de intereses extranjeros… Gaddafi ha hecho grandes contribuciones en Libia, África y el Tercer Mundo. Debemos recordar eso como parte de su visión de independencia, echó a las bases británicas y americanas de Libia tras tomar el poder.

(Yoweri Museveni, Presidente de Uganda).

Tras haber intentado infructuosamente establecer un espacio común con Egipto y Siria, Gadafi sabía que el panarabismo estaba acabado. Egipto había caído en 1982 en manos del atlantismo, el poder de Israel estaba fuera de toda duda, Siria era demasiado pro-soviética y a los petro-regímenes árabes sólo les importaban los petrodólares. En un discurso ante la Liga Árabe, Gaddafi echó en cara al resto del mundo árabe, entre otras cosas, que no moviese un dedo por Iraq y que sus agencias de Inteligencia conspirasen unas contra las otras. En otra ocasión le puso las pilas bien puestas a Abdulá, el rey de Arabia Saudí: "detrás de ti está la mentira y delante de ti está la tumba; fuisteis creados por Gran Bretaña y estáis protegidos por América". Gaddafi se estaba aislando poco a poco del mundo árabe, y decidió poner sus energías en un proyecto quizás más coherente con la geopolítica de Libia: un imperio africano. Consciente de que la ONU no había impedido docenas de conflictos por estar controlada por el Consejo de Seguridad, y de que la Organización de Unidad Africana (que se originó en las luchas anti-coloniales de los años 60) era un circo inútil, en 2002 fundó la Unión Africana.

Gadafi sabía que, en el mundo moderno, los Estados modestos no pueden tener peso en el panorama internacional, y que sólo los bloques geopolíticos unidos y coherentes pueden ya conservar un mínimo de soberanía ante la apisonadora de la globalización. Su idea era formar un superestado pan-africano de unos 200 millones de habitantes, distribuidos en diversas etnias árabes, bereberes y negras. Una unión con un solo ejército, una sola moneda y un solo pasaporte, que habría podido negociar de tú a tú con los otros pesos pesados del tablero, en el seno de un mundo multipolar (Estados Unidos, Europa, China, India, Rusia, Brasil… África). Gaddafi adoptó rápidamente una parafernalia pan-africanista, relajó su hostilidad hacia los bereberes, se declaró "rey de reyes" en África (algo que a un occidental le parece una horterada, pero que a los africanos, especialmente subsaharianos, les funciona; además le servía para tratar de tú a tú con las realezas de otros países, especialmente árabes) y, en octubre de 2010, se convirtió en el único líder mundial que pidió perdón formalmente a los negros por el papel de los árabes en el negocio de la esclavitud. También se ofreció a mediar en numerosos conflictos y negoció altos el fuego en Congo, Uganda, Etiopía y Eritrea.

Marruecos (que es una anomalía geopolítica en África igual que Reino Unido lo es en Europa) nunca se unió a la Unión Africana debido, entre otras cosas, a que ésta reconocía a la República Árabe Saharaui Democrática. Mauritania fue suspendida tras el golpe de Estado de 2008, y Madagascar tras la crisis política de 2009. Como se ve, los centros financieros de la Unión forman un eje de Libia-Nigeria-Camerún, tres importantes países petroleros que Gaddafi pretendía unir a través de Níger. Demasiado a menudo se nos habla de la necesidad de "ayudar a los africanos" y dirigirles millones de dólares y euros , "ayudas" inútiles que, como expone claramente la autora zambia Dambisa Moyo en su libro "Dead Aid", no hacen más que endeudarlos y convertirlos en esclavos de los bancos internacionales. Esto, a su vez, los hace emigrar a Occidente, donde causan gravísimos problemas. Rara vez se escucha en Occidente que quienes deben cambiar su situación deberían ser los mismos africanos, sin ayuda externa, y que precisamente eso era lo que Gaddafi estaba intentando.

A través de la Unión Africana, Gaddafi ayudaba a vertebrar y estabilizar el continente, proporcionando préstamos, ayuda humanitaria, desarrollo de infraestructuras y tropas para misiones de paz. En Liberia había invertidos 65 millones de dólares en proyectos de inversión, en Darfur (Sudán) había 20.000 efectivos militares de la UA, en Somalia 8.000 y tanto en Mali como en Níger y Chad, Gaddafi apoyaba a los gobiernos económica y militarmente, y en 2001, mandó tropas paracaidistas para repeler un asalto a la capital de Chad. En Somalia, Gaddafi quería un gobierno fuerte para controlar el espacio marítimo (de los más estratégicos del mundo) y someter el enorme tráfico comercial a una política fiscal y arancelaria. Esto obviamente no le convenía a los países atlantistas. Cuando Eritrea (apoyada por Libia, Sudán, Irán y China) bloqueó las exportaciones etíopes, éstas buscaron salida al mar a través de Somalilandia (una provincia de Somalia que es soberana de facto y que si no se ha independizado es debido a Egipto, que conspira contra Etiopía). Somalilandia le conviene mucho al comercio internacional, ya que tiene las leyes más liberales del mundo, sus puertos son como bebederos de patos y han servido para el enriquecimiento de una élite de caciques locales. Cuando se hizo claro que el gobierno somalí no controlaba más que unas calles de Mogadishu y que el Estado somalí había fallado, Gaddafi orientó sus ayudas hacia la región de Puntlandia y la piratería, que él concebía algo así como un impuesto a la circulación marítima, que debía establecerse para compensar la caída del Estado somalí. En cualquier caso, muchos de estos países estaban dejando de depender de la finanza internacional, basada en Nueva York y Londres, y orientando su dependencia hacia la mayor potencia africana, Libia, que intentaba que los países africanos defendiesen sus propios intereses.

Asimismo, Gaddafi financiaba directamente al RASCOM (Organización Regional del Satélite Africano de Comunicaciones). RASCOM había lanzado, con ayuda francesa y desde las instalaciones de la Agencia Espacial Europea en la Guayana Francesa, un satélite el 21 de Diciembre de 2007, aunque iba a tener una vida útil de unos dos años. El 4 de Agosto de 2010, se lanzó el primer satélite de telecomunicaciones genuinamente pan-africano. Este satélite brinda televisión (entre ellas la cadena estatal libia Arrai, basada en Damasco, Siria), Internet y comunicaciones telefónicas (incluyendo en el olvidado mercado de telefonía móvil en las zonas rurales) a toda África, acabando con el "telón de acero digital" que separaba al continente del resto del mundo, y sin necesidad de depender de compañías extranjeras.

Pero el principal problema era que la Unión Africana estaba en proceso de crear un sistema financiero africano, que se basaba principalmente en el Banco Africano de Inversiones (Trípoli, Libia), el Banco Central Africano (Abuja, Nigeria) y especialmente el Fondo Monetario Africano (Yaundé, Camerún), que disponía de 40 mil millones de dólares y estaba empezando a suplantar al Fondo Monetario Internacional (que ha dirigido buena parte de la economía africana hasta ahora, abriendo las puertas a las multinacionales y a los bancos occidentales, y canalizando toda la riqueza de los países africanos hacia las costas y los mares). A esto hay que unir el proyecto del dinar-oro libio, que iba a suplantar al franco-CFA y al dólar como moneda de reserva de la Unión Africana. Esto lo veremos inmediatamente con más detalle.

La UA ha intentado desesperadamente evitar la Guerra de Libia. El 9 de Abril, pidió el cese inmediato de hostilidades y el envío de asistencia humanitaria, así como la protección de trabajadores inmigrantes en Libia. El comité de la UA intentó volar a Libia para discutir estos planes, pero la ONU le denegó el permiso.

EL DINAR-ORO Y EL DOMINIO DE ÁFRICA

Libia es una amenaza para la seguridad financiera de la humanidad.

(Nicolas Sarkozy).

Que la economía —especialmente la economía financiera, especulativa y comercial— está en la base de la mayor parte de conflictos modernos, no se le escapa ya a casi nadie. Los experimentos financieros poco ortodoxos fueron la causa de la caída de estadistas como Napoleón, Abraham Lincoln, Hitler… y ahora Gaddafi. La opinión pública tiene relativamente claro que, en el caso de la guerra de Libia, el motivo económico es el petróleo. Sin embargo, hay otros motivos económicos igual de importantes o más. Para poder comprender por qué Gaddafi estaba amenazando gravemente a la Internacional del Dinero, hay que examinar primero el papel del dólar.

El dólar es actualmente la causa de buena parte de las inestabilidades financieras del mundo. Para saber por qué esto es así, tenemos que retroceder en el tiempo y ver cómo funcionaba la economía comercial antes de 1971. En aquella época, la riqueza estaba basada en el patrón-oro, y el dólar, la principal moneda de reserva, tenía, desde la conferencia de Bretton Woods de 1944, un cambio fijo con respecto al oro: una onza de oro equivalía a 350 dólares. Por regla general, los países buscan exportar más de lo que importan, a fin de que su balanza comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) sea positiva. Para ello, deben tener una economía productiva, para poder vender y obtener divisas para comprar bienes a otros países. Sin embargo, Estados Unidos estaba empezando a aprovecharse de que el dólar se cambiaba directamente a oro y de que era la principal moneda de reserva, para imprimir más billetes que oro existente, pagando sus importaciones con esos billetes, que en la práctica, cada vez valían menos. Esto tuvo como efecto que muchos países le pidiesen a Estados Unidos oro en vez de dólares como pago por sus exportaciones. Uno de estos países fue la Francia de De Gaulle. Cuando los barcos franceses aparecieron en el puerto de Nueva York pidiendo oro, Nixon decretó en 1971 la abolición del patrón-oro y la convertibilidad fija del dólar a oro… precisamente para evitar que el Departamento de la Tesorería perdiese sus reservas.