mardi, 11 mars 2014

Bulletin célinien n°361

Le Bulletin célinien n°361 - mars 2014

Vient de paraître :

Le Bulletin célinien n°361.

Au sommaire :

- Marc Laudelout : Bloc-notes (« Le Festin des loups »)

- Robert Le Blanc : Céline et les hommes de Marianne. Berl, Malraux, Fernandez

- Éric Mazet : Embarquement pour l’apocalypse. Janvier – décembre 1929

Le Bulletin célinien, c/o Marc Laudelout, Bureau Saint-Lambert, B. P. 77, BE 1200 Bruxelles.

Courriel : celinebc@skynet.be. Abonnement annuel (11 numéros) : 55 €.

00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liitérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, revue, marc laudelout |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 01 mars 2014

Der Bürgerkrieg kommt

Der Bürgerkrieg kommt

von Johannes Schüller

Ex: http://www.blauenarzisse.de

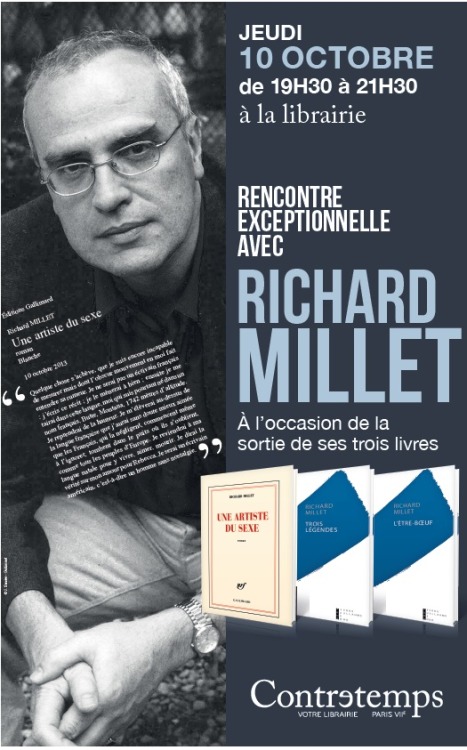

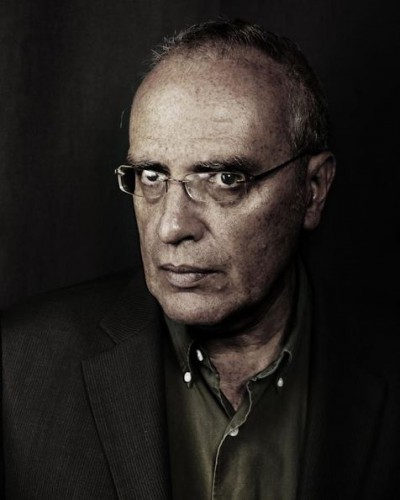

BN-Gespräch. Richard Millet gehört zu den bekanntesten Schriftstellern Frankreichs. Jetzt ist seine rechte Schrift, Verlorene Posten, auf Deutsch erschienen. Ein Interview zu Europas Zukunft.

In Ihrem Essay Literarischer Gesang auf Anders Breivik, der Sie ins literarische Abseits brachte, bezeichnen Sie den Massenmörder Breivik als „Henker und Opfer, Symptom und unmögliche Kur” der multikulturellen Gesellschaft. Welche tragischen Figuren und Massaker wird es zukünftig geben?

Die Breiviks und Mohammed Merahs (islamistischer Attentäter von Toulouse, J. S.) werden zunehmen, sofern man nicht einsehen will, dass Europa nicht Amerika ist. Multikulturalismus verkörpert das Scheitern der Nationen, die sich jeweils auf einem einzigen Volk gründen. Ein latenter Bürgerkrieg ist im Kommen.

Ist dieser latente Bürgerkrieg in Frankreich nicht schon längst im Gange? Was bleibt den Franzosen noch, um ihre Heimat zu schützen?

Der Bürgerkrieg findet auf eine gewisse Art und Weise bereits seit 1789 statt. Aber jetzt ist es ein Krieg ohne Namen, in dem das französische Volk gar nicht mehr als solches besteht.

Welche Rolle wird dabei die islamische Kultur spielen?

Es gibt keine islamische „Kultur“ in Europa, sondern einen politischen Angriff. Er wird durch Länder geführt, von denen man sehen wird, dass sie Feinde sind, nämlich Katar, Saudi-Arabien, Kuwait, Pakistan, Algerien. Sie finanzieren den islamischen Terrorismus und den „Krieg der Bäuche” in Europa. Dieser Krieg findet in Frankreich auch auf Rechtsebene statt, insbesondere in den Einrichtungen öffentlicher Bildung. All das, was der Islam in Europa darstellt, ist weitgehend negativ.

Sie nennen die Literatur und den tradierten Sprachbestand als einen der letzten Rückzugsräume eines europäischen, christlichen Erbes. Lässt sich die große Krise unseres Kontinents politisch nicht mehr lösen?

Es gibt keinen politischen Willen, diese Krise zu lösen. Europa wird geteilt und seine Intellektuellen unterhalten sich nicht mehr miteinander. Es gibt sogar einen Willen, nicht mehr man selbst zu sein, also eine Ablehnung des christlichen und humanistischen Erbes, die eine neue Art des Totalitarismus darstellt. Jeder wünscht sich, amerikanisch zu sein: also ohne Gedächtnis.

Viele Politiker und Parteien kämpfen gegen die ethnische Krise. Vor der Europawahl befürworten zum Beispiel laut aktueller Umfrage circa 34 Prozent der Franzosen die Positionen des Front National. Ist das alles nichts wert?

Der Front National stellt kulturell nichts dar. Nun ist der jetzige Krieg allerdings besonders kulturell: Und zwar in dem Sinne, nach dem Antonio Gramsci die kulturelle Macht als Beherrschungsinstrument definierte. Die Allianz aus Sozialisten und Rechten (gemeint ist hier die bürgerlich-konservative UMP in Frankreich, J. S.) besitzt diese Macht, folglich ist alles verloren.

Wie stehen Sie zum Freitod Dominique Venners in der Pariser Kathedrale Notre-Dame? Handelte es sich um einen Akt der Verzweiflung oder ein souveränes Symbol gegen den Untergang Frankreichs?

Der Katholik in mir kann in diesem Selbstmord nur eine Verzweiflungstat sehen und politisch ist es sinnlos. Auch Notre-Dame zu wählen, um zu sterben, ist ein Fehler. Da hätten sich das Pariser Rathaus oder der Eiffelturm besser geeignet.

Eine der Ursachen des Niedergangs ist das, was Sie als „Horizontalisierung” bzw. „Gleichmacherei” erkennen . Hat diese Idee nicht in unserer Kultur ihre Wurzeln? Haben wir uns damit selbst den Tod vorbereitet?

Das Gleichheitsverlangen darf nicht mit dem ideologischen Egalitarismus verwechselt werden und zwar auf dieselbe Art und Weise wie das demokratische Ideal nicht jene „Tyrannei der Mehrheit“ bedeuten kann, vor der sich schon Tocqueville ängstigte. Der ideologische Egalitarismus ist derzeit in den Ländern am Werk, die man westliche Demokratien nennt, die in Wirklichkeit aber durch die Finanzmärkte regiert werden.

Auch der Niedergang der französischen Sprache erscheint aus der Sicht Ihres Verlorenen Posten unausweichlich. Warum schreiben Sie noch?

Ich schreibe, um zu vollenden, was ich begonnen habe: für die Ehre und dafür, dem Feind nicht das Feld zu überlassen. Und ich schreibe, um einen gewissen, bald verlorenen Stand der französischen Sprache noch ein wenig erklingen zu lassen.

Das literarische Erbe Frankreichs und Deutschland gehört zu unseren letzten sicheren Beständen. Welche Schriftsteller können Sie also jungen, deutschen Lesern empfehlen?

Alle wahrhaften Zeitgenossen, von Homer bis Peter Handke, von Dante bis Marcel Proust, von Shakespeare bis W. G. Sebald, von Blaise Pascal bis Friedrich Nietzsche, von Honoré de Balzacbis Paul Celan.

Monsieur Millet, merci beaucoup!

Anm. d. Red.: Verlorene Posten, die aktuelle deutsche Übersetzung der wichtigsten politischen Essays von Millet, gibt es hier.

00:05 Publié dans Actualité, Entretiens, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, richard millet, entretien, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, actualité, guerre civile |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 25 février 2014

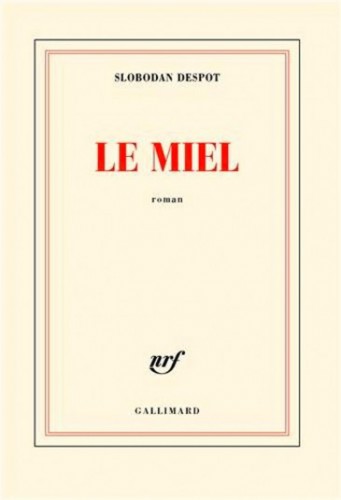

Le Miel de Slobodan Despot

Ex: http://metamag.fr

« Il est des pays où les autobus ont la vie plus longue que les frontières » et aussi « Chacun de nos gestes compte ». Première et dernière phrases du premier roman de Slobodan Despot publié chez Gallimard dans la prestigieuse collection blanche. Embarquement immédiat pour un grand livre.

« Il est des pays où les autobus ont la vie plus longue que les frontières » et aussi « Chacun de nos gestes compte ». Première et dernière phrases du premier roman de Slobodan Despot publié chez Gallimard dans la prestigieuse collection blanche. Embarquement immédiat pour un grand livre.

Dès les premiers mots nous rentrons en écriture comme on rentre dans une forêt ou comme on aborde un paysage de montagne. Une écriture souple, douce comme celle du chat qui avance à pas comptés ; une écriture dense aussi, et le chat se fait félin de grande taille, non pas agressif mais interrogateur et d’abord sur lui-même. Par le bercement des mots (mais pas de pathos, toujours au plus près de l’histoire) l’auteur nous fait cheminer à ses côtés comme des amis devenus proches. Cheminer en territoire dangereux car la Krajina serbe occupée par les croates après les guerres yougoslaves n’est pas un endroit recommandé pour un apiculteur serbe et son fils. Un apiculteur oublié par sa famille dont le cadet devra le retrouver.

Nous croiserons des russes, des hongrois, des croates, des serbes. Presque tous sont à l’aune de ce moment de l’histoire, compliqués, vénaux, pillards, parfois amicaux voire franchement comiques « des forces de la nature et des êtres tourmentés » comme la famille de l’apiculteur oublié. Sortant de la guerre « dans l’odeur de boucherie et de désinfectant », les adultes ont été contaminés, « le malheur de cette terre était contagieux ».

Mais pas tous. L’apiculteur est une nature contemplative (comme l’auteur lui-même auteur d’un Valais Mystique dont le titre indique la tonalité). Il « passait tout son temps à ausculter les essaims et à contempler leur danse chargée de sens ». Les insectes ont plus de bon sens que les humains dans leurs guerres fratricides. Sans dévoiler l’intrigue, le lecteur rencontrera la magnifique Véra, la guérisseuse, l’herboriste traditionnelle, figure de la Grande Mère et de la magicienne. C’est elle qui sauvera le vieil apiculteur. Elle aussi, la consolatrice qui saura soigner le témoin (l’auteur) auquel elle raconte l’histoire. Le miel est aussi ce qui guérit, cicatrise, soigne. Dans ce premier roman Slobodan Despot soigne peut-être aussi ses propres blessures, parvient à une sorte de rédemption personnelle et littéraire. Oui, chacun de nos gestes compte, chacun des mots de ce roman compte. Un premier roman qui oblige Slobodan Despot à son devoir d’écrivain. Montez dans l’autobus, le voyage commence.

Le Miel, de Slobodan Despot, décembre 2013, Gallimard, 13,90€.

ENTRETIEN REALISE PAR CLAUDE LENORMAND POUR METAMAG

Le miel a t-il une signification mythique ou mythologique pour vous?

Pour qui n'en aurait-il pas? Depuis la "terre du lait et du miel" de la Bible, il est symbole d'abondance, de santé, voire d'éternité. Cela dit, dans le corps de mon récit, le miel exerce une fonction tout à fait concrète, entre baume, monnaie d'échange et pierre d'achoppement.

Quelle est la part de souvenirs personnels dans le livre?

Comme dans tout roman, on investit beaucoup de soi-même dans un récit. Par-delà les faits et les personnages évoqués, l'interprétation, la tonalité, l'atmosphère sont souvent profondément influencées par le vécu personnel. Cela dit, la trame de cette parabole qu'est le «Miel» est essentiellement fondée sur une histoire vraie que j'ai recueillie auprès d'une personne qui m'a soigné.

Comment concilier son métier d'éditeur et celui d'écrivain?

Comment? Je suis en train de le découvrir. Nombre d'écrivains sont aussi éditeurs — au sens où ils lisent, sélectionnent et accompagnent les textes des autres. Qu'on songe, en particulier, aux grands éditeurs de la NRF. Ma position est toutefois différente. Dans ma petite structure, je suis à la fois l'«editor» et le «publisher», l'entrepreneur. Les obligations pratiques et les soucis d'un patron de PME ont tendance à envahir tout son temps et à peupler en permanence sa conscience. Il faudra bien cloisonner tout cela...

Quelles sont vos références littéraires? Vos grands auteurs?

Vaste question! Je me rends compte sur le tard que le cours de ma vie a été influencé de manière prépondérante par mes lectures littéraires, et non par les idées ou les situations sociales. Et que j'ai été stupide de croire que d'autres choses pouvaient avoir plus d'importance.J'ai toujours préféré les grandes gestes à la littérature nombriliste, les sentiments généreux à l'encre de fiel et les histoires bien narrées aux exercices de style et à l'écriture pour l'écriture. Les auteurs de ma jeunesse m'ont accompagné jusqu'à ce jour, de Melville à Hugo et de Tolstoï à Hardy. La tradition littéraire serbe, très riche et fondée sur des valeurs épiques, a toujours occupé dans ma bibliothèque une place éminente. En particulier Milos Tsernanski (Miloš Crnjanski), l’аuteur de «Migrations», à la prose incroyablement musicale, évocatrice et poétique, que j'ai eu le bonheur de traduire, ou Andrić à l'austère et sage élégance.

A cela j'ajouterai, comme un trait un peu excentrique, une passion pour les créateurs d'atmosphères, quel que soit le genre où ils s'ébattent. Je pense par exemple à Modiano, Proust ou Simenon. Et pour les démonologues comme Huysmans, les sœurs Brontë ou Léonid Andréiev. Et pour les visionnaires qui ont cartographié le suicide de l'humanité, comme Philip K. Dick ou le C. S. Lewis de la «Trilogie cosmique». Et pour les fantastiques, explicites comme Lovecraft et Jean Ray ou sous-entendus comme Henry James. D'une manière générale, le haut du panier, dans ma bibliothèque idéale, est tenu par les ouvrages parcourus de part en part par une passion ardente et totale. Si je pouvais déployer, même dans une nouvelle, l'énergie titanesque qu'Emily a insufflée aux cinq cents pages des «Hauts de Hurlevent», je considérerais mon destin comme accompli. Le sien l'a du reste été, pour l'éternité, grâce à ce seul livre.

Vos projets littéraires maintenant?

Trois romans, une biographie, une pièce burlesco-philosophique et un essai curieux et éclectique sur la Serbie. L'entrée en littérature m'a enjoint, pour la première fois, de ménager ma santé.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : slobodan despot, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 07 février 2014

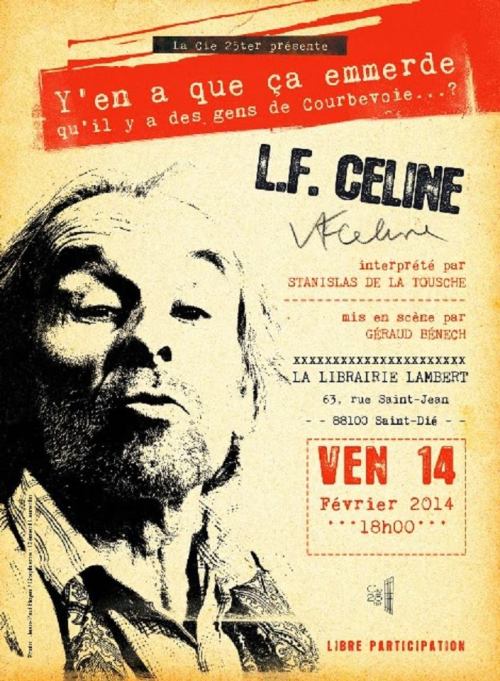

Y' en a que ça emmerde...

00:05 Publié dans Evénement, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : saint-dié, événement, céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 06 février 2014

Bulletin célinien n°360

Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°360.

Au sommaire :

- Marc Laudelout : Céline, Émile Brami et l’édition

- François Marchetti : Le géant, le professeur et l’enfant

- Ole Seyffart Sørensen : Première rencontre

- Gauthier Ambrus : La force poétique des latrines (dans Voyage au bout de la nuit)

- François Lecomte : Céline et le Droit

- M. L. : Quand Jacques Chardonne enjoignait Paul Morand de répondre à Céline

- Éric Mazet : Céline et Gance. Quelques notes pour une biographie imaginaire

Le Bulletin célinien, Bureau Saint-Lambert, B. P. 77 BE 1200 Bruxelles.

Courriel : celinebc@skynet.be. Abonnement annuel (11 numéros) : 55 €.

00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 05 février 2014

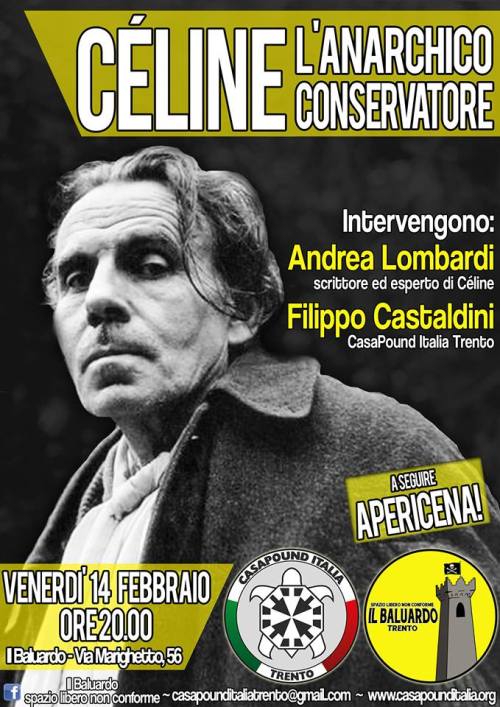

Céline, l'anarchico conservatore

00:05 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : trente, italie, céline, lettres, lettres françaises, littérature française, littérature, événement |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 04 février 2014

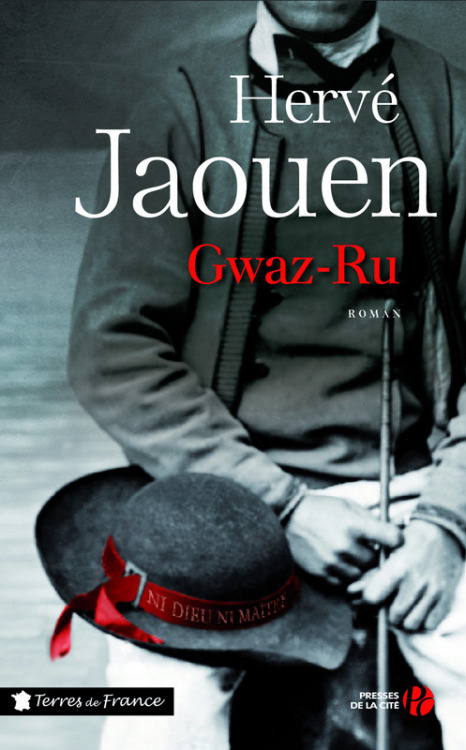

"Gwaz-Ru" d'Hervé Jaouen

Nicolas Scouarnec, alias Gwaz-Ru, “l’homme rouge”, a quitté sa campagne de Briec et la servitude du métier de journalier pour s’embaucher comme manoeuvre dans le bâtiment. A Quimper, il se syndique, fraye avec le Parti communiste, côtoie des nationalistes bretons, rencontre la femme de sa vie et fonde une famille nombreuse. Il traversera les périodes troubles de l’entre-deux-guerres, de l’Occupation et de la Libération sans se départir de son esprit frondeur, allant de bonheurs en désillusions mais restant ce qu’il est : un rebelle à tous les pouvoirs, excepté celui qu’exerce sur lui le travail de la terre. Au bout de sa quête d’un monde meilleur, trouvera-t-il son jardin à cultiver une terre qui lui appartienne ?

Né à Quimper, Hervé Jaouen est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages (romans, polars, récits de voyages, livres pour la jeunesse…). Il partage son inspiration entre l’Irlande, célébrée dans des romans tels que L’Adieu au Connemara ou Le Testament des McGovern. Gwaz-Ru est un nouveau volume de la magistrale fresque romanesque des Scouarnec-Gwenan, après Les Filles de Roz-Kelenn, Ceux de Ker-Askol, Les Soeurs Gwenan et Ceux de Menglazeg.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, bretagne, thèmes bretons |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 21 janvier 2014

Bulletin Célinien, janvier 2014

Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°359.

Au sommaire :

- Marc Laudelout : Proust et Céline

- Éric Mazet : Un entretien retrouvé (1956)

- Christian Senn : Théâtre. « Voyages au bout de la nuit »

- David Alliot : Éloge des chasseurs de feu (La vente Villepin)

- M. L. : Lucien Rebatet a enfin sa société d’études

- Henri Thyssens : Un roman sur l’assassinat de Denoël

- Éric Mazet : Entre Céline et Mahé au « Balajo » avec Jo France et Jo Privat

- M. L. : Photos d’écrivains (Louis Monier)

Le Bulletin célinien, Bureau Saint-Lambert, B. P. 77 BE 1200 Bruxelles.

Courriel : celinebc@skynet.be. Abonnement annuel (11 numéros) : 55 €.

00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 20 janvier 2014

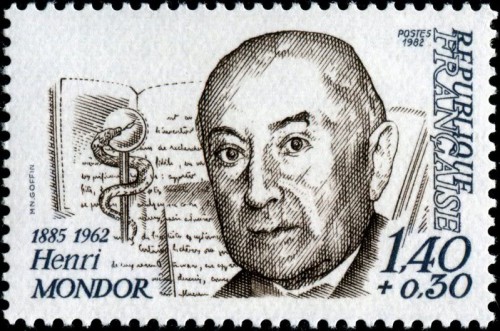

Henri Mondor et Céline

Henri Mondor et Céline

par Marc Laudelout

C’est au printemps 2011, lors du colloque « Céline à l’épreuve », que Cécile Leblanc, agrégée de lettres classiques, nous présenta la correspondance Céline – Henri Mondor. Mise sous scellés à la bibliothèque Jacques Doucet pour la période légale de 50 ans après la mort du destinataire, elle fait enfin l’objet d’une édition soignée dans la collection « Blanche » de Gallimard ¹.

Multiacadémicien (Académie française, Académie de médecine et Académie des sciences) et grand officier de la Légion d’honneur, on imagine mal aujourd’hui le prestige dont jouissait le professeur Henri Mondor après la guerre. Raison pour laquelle Gaston Gallimard tenait beaucoup à ce qu’il rédigeât la préface à l’édition de Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit dans la Pléiade. Ce fut chose faite, non sans quelques hésitations, et ce à la grande satisfaction de Céline. Lequel mourut malheureusement un an avant que le volume sorte des presses de l’imprimerie Darantière à Dijon, en avril 1962. Mondor, lui, trépassa précisément ce mois-là. C’est dès 1950 que Céline lui écrivit, l’académicien ayant accepté d’intervenir en sa faveur auprès de la Cour de justice. Eut-il quelque sympathie idéologique pour l’exilé ? Cécile Leblanc évoque ses « entrées dans les milieux de droite ou d’extrême droite » mais sans en dire davantage. Connivence avec l’Action Française ? Lorsque l’hebdomadaire Aspects de la France consacre un article à Normance, Céline écrit à Mondor : « Grâce à vous sans doute j’ai eu cet article de l’AF. » Quoiqu’il en soit, l’académicien ne ménagea pas sa peine pour soutenir l’écrivain, allant même jusqu’à présider un éphémère « Comité d’amateurs des écrits de Céline » imaginé par Dubuffet au début des années cinquante. Fidèle à sa légende, Céline accable son correspondant de plaintes, d’éloges, de remerciements éperdus et... d’indications biographiques fallacieuses. Celles-ci seront répercutées telles quelles dans la fameuse préface, Mondor y reproduisant de larges extraits de cette correspondance. Celle-ci vaut surtout, vous l’aurez deviné, pour sa qualité d’écriture. Les formules jaillissent sous la plume, telle celle-ci à propos de Gaston Gallimard : « Depuis qu’il m’a refusé le Voyage il ne peut s’empêcher de me refuser tout ! le pli est pris ! ». Ou celle-là : « Actuellement partout le national Sartrisme remplace avec quelle fougue le national Socialisme pendu ! » Drôle et lyrique. Ainsi, quand Mondor le compare à Hugo : « Crèvent les autres ! tous ! de jalousie, d’ulcères d’envie, de tout fétides néos [abréviation médicale pour « néoplasme », indique judicieusement l’éditrice] de rage ! L’Olympe à nous ! Mille reconnaissances pour ce plus qu’humain message, annonciateur des faveurs du Parnasse et de la confusion, écrabouillerie, compoterie de tous mes haineux ! »

Et, lorsqu’en janvier 1960 Henri Mondor lui adresse la préface tant attendue, l’érudition le dispute à l’ironie : « Si j’osais, je la ferais encadrer et la porterais en “attestation” sur la poitrine, selon la coutume des vétérans d’autrefois et aveugles du Pont des Arts ». Celui qui se désignait comme « minable pustuleux poëtasseux » aura contracté une dette incontestable envers le « grand savant, couvert de gloire ». Un demi-siècle plus tard, c’est Céline, glorieux et réprouvé, qui triomphe.

Marc LAUDELOUT

• Louis-Ferdinand CÉLINE, Lettres à Henri Mondor, Gallimard, 2013, 170 pages, 3 illustrations.

1. L’édition originale, réservée aux membres du Cercle de la Pléiade, est parue au printemps dernier. Tirage à 2000 exemplaires hors commerce sur Rives vergé. Relevons une petite erreur, page 59 : ce n’est pas un chapitre de Guignol’s band mais de Casse-pipe que Jean Paulhan publia en 1948 dans les Cahiers de la Pléiade.

→ Voir aussi Marc Laudelout, « Hommage à Henri Mondor », Le Bulletin célinien, n° 138, mars 1994, pp. 6-9.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, henri mondor, céline, marc laudelout |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 19 janvier 2014

Proust et Céline

Proust et Céline

par Marc Laudelout

Opposer Proust à Céline aura été une constante de la critique depuis près d’un siècle. Dès 1932, Léon Daudet écrivait ceci : « Proust, avec toute sa puissance, que j’ai célébrée un des premiers, c’est aussi un recueil de toutes les observations et médisances salonnières dans une société en décomposition. Il est le Balzac du papotage. De là une certaine fatigue dont M. Céline va libérer sa génération ¹. » Céline lui-même s’est voulu en quelque sorte l’antithèse de celui qu’il considéra parfois comme un rival. Mais les auteurs d’un récent Dictionnaire amoureux de Proust ² ont tort de croire qu’il n’a jamais varié dans ses appréciations. Il fut un temps où Céline se devait de s’opposer à lui pour édifier une œuvre aussi émotive que celle de son illustre aîné mais assurément moins bavarde, ou à tout le moins ne se perdant pas dans les dédales d’une infinie introspection. À la fin de sa vie, Céline admettra que « Proust est le dernier, le grand écrivain de notre génération ³ », ce qui n’est tout de même pas rien. L’un des co-auteurs de ce dictionnaire note que les ressemblances entre les deux œuvres sont plus grandes qu’on ne le croit généralement. Et d’affirmer, par exemple, que la compassion de Bardamu à l’égard du sergent Alcide s’applique exactement à celle éprouvée par le baron de Charlus envers les soldats de la Grande Guerre. Et que le fameux aphorisme célinien, « La grande défaite, en tout, c’est d’oublier », est une phrase que Proust aurait pu signer, voulant dire par là que tous deux détestent l’oubli – ce qui n’est pas faux mais n’a rien d’original.

Voilà un rapprochement qui aurait le don d’exaspérer l’inénarrable Charles Dantzig, proustolâtre éperdu et anticélinien primaire. Anxieux, il imagine, dans un avenir proche, l’équivalent (anti)proustien du Contre Céline qui nous fut infligé il y a une quinzaine d’années : « J’ai été frappé au moment d’une querelle littéraire contre le réalisme, que j’ai eue il y a quelques mois, de voir qu’on s’en servait pour défendre Céline au détriment de Proust. Dans les temps haineux qui se sont réveillés, je ne serais pas surpris si, dans cinq ans, paraissait un pamphlet contre Proust, la mollesse et la décadence. Et on regrettera alors ce qui, rétrospectivement, sera devenue une époque. L’époque “Proust friendly” 4». Allusion, on l’aura compris, à l’expression « gay friendly » chère à l’auteur ; « les temps haineux » évoquant les manifestations contre « le mariage pour tous ». Cela étant, c’est méconnaître l’œuvre célinienne que de la réduire au « réalisme » ; hier au « populisme ». Déjà dans un de ses bouquins, ne faisait-il pas sien le commentaire navrant d’un Malraux vieillissant qui comparait la verve de Céline à celle d’un chauffeur de taxi ? Ailleurs il qualifie Céline et Beethoven de « génies des adolescents incultes 5» [sic]. Lorsque la bêtise culmine à ce point, on demeure sans voix.

Marc LAUDELOUT

1. Léon Daudet, « L.-F. Céline : “Voyage au bout de la nuit” », Candide, 22 décembre 1932.

2. Jean-Paul et Raphaël Enthoven, Dictionnaire amoureux de Proust, Plon / Grasset, 2013. Voir les propos du second [sur Proust et Céline] recueillis par Philippe Delaroche, « L’autre questionnaire de Proust », Lire, n° 419, octobre 2013, p. 8. Sur les deux auteurs, voir le portrait qu’en dresse Emmanuel Ratier dans Faits & Documents, n° 368, 15 décembre-15 janvier 2013 (B.P. 254-09, 75424 Paris Cedex 09).

3. Jean Guenot (éd.), Céline à Meudon (Transcription des entretiens avec Jacques d’Arribehaude et Jean Guenot), Éd. Guenot, 1995.

4. Charles Dantzig, Émission « Secret professionnel » (Du côté de chez Swann), France Culture, 6 octobre 2013. Cette émission peut actuellement être écoutée sur le site internet de France Culture.

5. Idem, Encyclopédie capricieuse du tout et du rien, Grasset, 2009.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature française, marc laudelout, littérature, marcel proust, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 15 janvier 2014

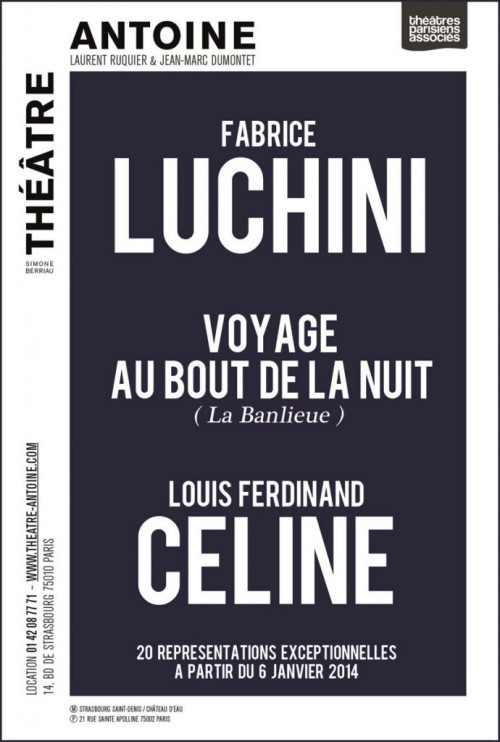

F. Luchini: Voyage au bout de la nuit

15:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabrice luchini, éline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, théâtre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 30 décembre 2013

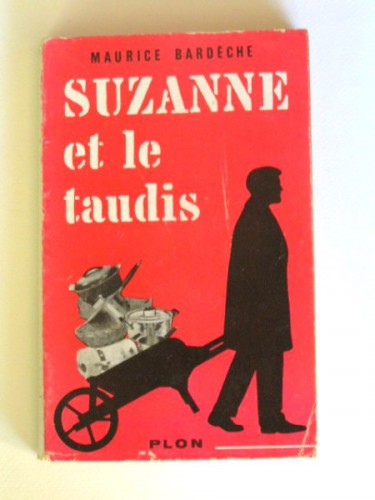

Chronique littéraire: Maurice Bardèche, Suzanne et le Taudis

Chronique littéraire: Maurice Bardèche, Suzanne et le Taudis, Plon, 1957

Ex: http://cerclenonconforme.hautetfort.com

« Je rendais grâce au ciel d’avoir fait de moi un cuistre obscur. Et aussi de m’avoir donné un taudis d’une pièce et demie, quand la moitié de l’Europe logeait dans des caves. »

1 – Maurice Bardèche et la politique

2 – Le Taudis, frêle esquif au milieu des flots tumultueux

3 – Un récit sur la condition de l’écrivain dissident

1 – Maurice Bardèche et la politique

La production littéraire de Maurice Bardèche ayant trait à la politique, radicale dans son fond et souvent très attrayante dans sa forme, n’est pas le fruit de l’assimilation particulièrement réussie de la pensée d’illustres prédécesseurs maurassiens, ni même la somme d’un nombre quelconque de réflexions antérieures, forgées à chaud à cette époque désormais révolue où l’expression « presse d’opinion » avait encore un sens. Au contraire, comme le révèle Jacques Bardèche, son propre fils, dans l’entrevue qu’il a bien voulu accorder à nos camarades de MZ récemment, Maurice Bardèche a commencé à vraiment s’intéresser à la politique à partir d’un moment historique bien précis : l’exécution de son ami et beau-frère Robert Brasillach, le 6 février 1945. De fil en aiguille, la pensée politique de Bardèche a donc émergé en réaction à un certain nombre d’événements, qu’il juge insupportables : l’exécution sommaire et injustifiée de son ami, les horreurs de l’épuration, le climat d’hypocrisie exacerbée d’après-guerre… Pour autant, jamais la plume de Bardèche n’accouche de propos haineux, contrairement à ce que laisse souvent entendre une certaine littérature engagée à gauche. Bien loin des pamphlets outranciers de Céline, des présages sombres et du pessimisme de Drieu, des intransigeances de Rebatet ou de Coston, la prose de Bardèche invite souvent le lecteur à entrevoir des rivages plus sereins : la recherche d’une forme d’équilibre, de justice, ou tout simplement de common decency, pour reprendre la formule d’Orwell. La pensée de Bardèche, c’est peut-être d’abord l’expression du bon sens appliquée à la politique. C’est un véritable antidote à la langue de bois.

La production littéraire de Maurice Bardèche ayant trait à la politique, radicale dans son fond et souvent très attrayante dans sa forme, n’est pas le fruit de l’assimilation particulièrement réussie de la pensée d’illustres prédécesseurs maurassiens, ni même la somme d’un nombre quelconque de réflexions antérieures, forgées à chaud à cette époque désormais révolue où l’expression « presse d’opinion » avait encore un sens. Au contraire, comme le révèle Jacques Bardèche, son propre fils, dans l’entrevue qu’il a bien voulu accorder à nos camarades de MZ récemment, Maurice Bardèche a commencé à vraiment s’intéresser à la politique à partir d’un moment historique bien précis : l’exécution de son ami et beau-frère Robert Brasillach, le 6 février 1945. De fil en aiguille, la pensée politique de Bardèche a donc émergé en réaction à un certain nombre d’événements, qu’il juge insupportables : l’exécution sommaire et injustifiée de son ami, les horreurs de l’épuration, le climat d’hypocrisie exacerbée d’après-guerre… Pour autant, jamais la plume de Bardèche n’accouche de propos haineux, contrairement à ce que laisse souvent entendre une certaine littérature engagée à gauche. Bien loin des pamphlets outranciers de Céline, des présages sombres et du pessimisme de Drieu, des intransigeances de Rebatet ou de Coston, la prose de Bardèche invite souvent le lecteur à entrevoir des rivages plus sereins : la recherche d’une forme d’équilibre, de justice, ou tout simplement de common decency, pour reprendre la formule d’Orwell. La pensée de Bardèche, c’est peut-être d’abord l’expression du bon sens appliquée à la politique. C’est un véritable antidote à la langue de bois.

Suzanne et le Taudis s’inscrit parfaitement bien dans cette forme littéraire très particulière, issue d’une radicalité qui ne sacrifie jamais à l’outrance ou à la provocation. Il en résulte un véritable pamphlet dans un gant de velours

2 - Le Taudis, frêle esquif au milieu des flots tumultueux

D’un point de vue formel, Suzanne et le Taudis se présente comme un récit plein de saveurs axé sur les conditions matérielles de Maurice Bardèche et de sa femme, Suzanne, la sœur de Robert Brasillach, après que le couple, qui habitait jusqu'alors avec celui-ci, se soit vu dépossédé de son appartement, "réputé être indispensable aux nécessités de la Défense nationale" au moment de la Libération.

De logis insalubre en appartement de fortune, en passant, bien sûr, par la case prison, sans jamais d'atermoiements, toujours avec un ton caustique, Bardèche nous livre un florilège de souvenirs où l’on entrevoit pêle-mêle d’indolentes femmes de chambres, de vertueux jeunes garçons animés d’idéaux maudits, d’improbables compagnons de cellules, mais aussi de bien espiègles marmots.

On croise au fil des pages de nombreux intellectuels plus ou moins proches de Bardèche : François Brigneau, Roland Laudenbach, le célèbre dessinateur Jean Effel, Marcelle Tassencourt et Thierry Maulnier, Henri Poulain, ou encore Marcel Aymé, à propos duquel Bardèche écrit : « il a l’air d’un saint de pierre du douzième siècle. Il est long, stylisé, hiératique, il s’assied tout droit, les mains sagement posées sur les genoux comme un pharaon et il fait descendre sur ses yeux une sorte de taie épaisse pour laquelle le nom de paupière m’a toujours paru un peu faible ». Cette icône byzantine incarnée, sans partager nécessairement les idées politiques de Bardèche, engage pourtant une campagne en faveur de celui-ci à l’occasion de son procès, dans un article publié dans Carrefour le 26 mars 1952, intitulé « La Liberté de l’écrivain est menacée ».

On découvre aussi dans ce roman, bien entendu, Suzanne, toute entière dévouée à l'éducation de ses enfants, fière, pragmatique, essayant tant bien que mal d'endiguer le flot continuel de trouvailles plus ou moins bien venues de la part de sa progéniture, au milieu des intellectuels pas toujours fréquentables que Bardèche recevait parfois chez lui. A ce titre, on pourra louer la lucidité de l’auteur quant aux travers récurrents et indéboulonnables des individus, parfois tout à fait valeureux mais bien trop souvent en dehors du réel, qui se réclamaient du fascisme encore après la guerre. Bardèche fustige leurs travers d'alcooliques ou leurs élans despotiques sans pour autant leur tourner le dos, à aucun moment.

A travers ces tranches de vie tour à tour drôles, touchantes, poignantes, Maurice Bardèche, de son style limpide, dresse l’autoportrait d’un écrivain voué à l’exclusion et à la misère, un homme sincère et droit dans ses bottes, volontiers porté sur l’autodérision, terriblement humain, au fond.

3 – Un récit sur la condition de l’écrivain dissident

Maurice Bardèche aurait pu poursuivre la très belle carrière qu’il s’était taillée avant la guerre. Successivement élève de ENS, agrégé de Lettres, docteur ès Lettres, professeur à la Sorbonne puis à l’université de Lille, on lui doit d’admirables ouvrages encore aujourd’hui unanimement reconnus sur Balzac, Flaubert, Stendhal, Bloy et Céline.

En mettant son talent au service d’une cause, Bardèche sait qu’il ne retrouvera jamais le confort matériel, la stabilité, la quiétude de sa vie d’autrefois. A travers Suzanne et le Taudis, Bardèche nous laisse entrevoir ce que la condition des hommes, et plus particulièrement des écrivains, qui osent se compromettre, peut avoir d’instable et de précaire. Le système a bien senti que la plume de Bardèche cherchait à lui chatouiller le menton ; il a donc tout mis en oeuvre, non pas seulement pour ôter cette plume, mais aussi pour rendre l'existence de celui qui la maniait aussi inconfortable que possible.

Il est très intéressant de constater qu’à la fin de son ouvrage, paru en 1957, Bardèche invoque les noms de Bernanos, de Maurras, de Péguy, et aussi de Céline. Il reconnait en effet chez ces écrivains une forme d’engagement absolu, inconditionnel, qui prévaut sur les contingences quotidienne. Or, le même Céline finit par tomber en disgrâce aux yeux de Bardèche, comme on l’apprend dans la biographie remarquable qu’il lui consacre en 1986. Bardèche confirme sa prise de position à l’occasion de son apparition sur le plateau de la mémorable émission d’Apostrophes, le 3 avril 1987, devant un BHL qui manque de s’étrangler d’indignation – mais pas pour prendre la défense de Céline, comme vous pouvez l’imaginer.

Pourquoi cette soudaine volte-face de la part d’un écrivain d’ordinaire si constant dans ses choix ? Il faut dire que le professeur Destouches a bien changé, entre les prises de positions franchement assumées de Voyage au Bout de la Nuit et la surenchère stylistique de Féerie pour une autre fois, dans lequel Céline choisit d’endosser le rôle de la victime qu’on voue aux feux de la Géhenne. On imagine aisément que les persécutions modernes aient été difficiles à supporter pour les écrivains modernes à contre-courant des idées reçues, et bien loin de nous l’idée de jeter la pierre à l’une ou l’autre de ces figures illustres. Bardèche pourtant, dans son dénuement quasi monacal, apparait dans la tourmente avec un éclat bien différent de celui de Céline, exilé au Danemark, tout engoncé, à la fin de sa vie, dans un nombrilisme maladif.

Maurice Bardèche me rappelle toujours Diogène, même si l’auteur de Suzanne et le Taudis est peut-être un peu trop bonne pâte pour être un authentique cynique. Le taudis de l’un valait bien le tonneau de l’autre, en tout cas, et l’image résume fort bien le propos du livre, posé sous forme de morale à la fin de l’ouvrage, mais que les militants d’aujourd’hui devraient sans doute méditer comme une problématique essentielle du combat qu’ils mènent aujourd’hui : celui qui ne pratique pas la langue de bois et qu’anime le désir de lutter contre le système doit s’attendre au retour de flamme. Adopter la position d’un dissident comporte des risques qu’il faut avoir le cran d’assumer, sans chercher à se réfugier derrière de fallacieux prétextes…

Sans aller jusqu’à prendre le radicalisme de Bardèche pour un modèle absolu, on peut lire Suzanne et le Taudis comme une belle leçon d’humilité, et se souvenir que l’engagement le plus total jeté à la face de tous sur Facebook ne vaut strictement rien si c’est une intransigeance de façade qui ne trouve jamais à s’exprimer dans la vie quotidienne.

Lyderic

00:05 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, maurice bardèche |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 21 décembre 2013

Richard Millet über Terrorismus und Literatur

Richard Millet über Terrorismus und Literatur

Martin Lichtmesz

Ex: http://www.sezession.de

(Im Netz-Tagebuch veröffentlicht am 27. November 2012, jetzt wieder aktuell aufgrund einer Diskussion über die eben auf Deutsch erschienen Essays Richard Millets [2])

Unmittelbar nach der Tat bezeichnete der deutsche Komponist Karlheinz Stockhausen den Terroranschlag vom 11. September 2001 als „das größte Kunstwerk, was es je gegeben hat“. Den Zusatz „jetzt müssen Sie alle Ihr Gehirn umstellen“ vorausgeschickt, sagte er im Wortlaut:

Daß also Geister in einem Akt etwas vollbringen, was wir in der Musik nie träumen könnten, daß Leute zehn Jahre üben wie verrückt, total fanatisch, für ein Konzert. Und dann sterben. Und das ist das größte Kunstwerk, das es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos. Stellen Sie sich das doch vor, was da passiert ist. Das sind also Leute, die sind so konzentriert auf dieses eine, auf die eine Aufführung, und dann werden fünftausend Leute in die Auferstehung gejagt. In einem Moment. Das könnte ich nicht. Dagegen sind wir gar nichts, also als Komponisten. … Ein Verbrechen ist es deshalb, weil die Menschen nicht einverstanden waren. Die sind nicht in das Konzert gekommen. Das ist klar. Und es hat ihnen niemand angekündigt, ihr könntet dabei draufgehen.

Stockhausen kam damit trotz großer Empörung gerade noch davon – als Abgesandten des Sirius [3] schützte ihn die Narrenfreiheit des Avantgardisten. Kurz darauf erregte auch der postmoderne Philosoph Jean Baudrillard [4] erhebliche Irritation, als er in einem Artikel für die Tageszeitung Le Monde den Terroranschlag als eine Art Hyper-Event, als „Mutter aller Events“ beschrieb. Während noch alle Welt unter Schock stand, und in Deutschland betappert „Wir sind alle Amerikaner!“ gestammelt wurde, versuchte Baudrillard, die Tat mit kaltem Auge als Menetekel und Symbol zu lesen, als Ernte der Drachensaat eines selbstzerstörerischen Westens.

Der Spiegel interviewte [5] Baudrillard zu diesen Thesen:

SPIEGEL: Monsieur Baudrillard, Sie haben die Attentate vom 11. September in New York und Washington als das „absolute Ereignis“ beschrieben. Sie haben die USA beschuldigt, durch ihre unerträgliche hegemoniale Übermacht den unwiderstehlichen Wunsch nach ihrer Zerstörung zu wecken. Jetzt, wo die Herrschaft der Taliban kläglich zusammengebrochen ist, Bin Laden nichts mehr als ein gehetzter Flüchtling ist, müssen Sie nicht alles widerrufen?

Baudrillard: Ich habe nichts verherrlicht, niemanden angeklagt und nichts gerechtfertigt. Man darf den Botschafter nicht mit seiner Kunde verwechseln. Ich bemühe mich, einen Prozess zu analysieren: den der Globalisierung, die durch ihre schrankenlose Ausdehnung die Bedingungen für ihre eigene Zerstörung schafft.

SPIEGEL: Lenken Sie damit nicht einfach ab von der Tatsache, dass identifizierbare Verbrecher und Terroristen für die Anschläge verantwortlich sind?

Baudrillard: Natürlich gibt es handelnde Akteure, aber der Geist des Terrorismus und der Panik reicht weit über sie hinaus. Der Krieg der Amerikaner konzentriert sich auf ein sichtbares Objekt, das sie zerschmettern möchten. Doch das Ereignis vom 11. September in all seiner symbolischen Bedeutung lässt sich so nicht auslöschen. Die Bomben auf Afghanistan sind eine völlig unzulängliche Ersatzhandlung.

SPIEGEL: Warum können Sie nicht einfach akzeptieren, dass die Zerstörung des World Trade Center die willkürliche, irrationale Tat einiger verblendeter Fanatiker war?

Baudrillard: Eine gute Frage, aber selbst wenn es sich um eine bloße Katastrophe gehandelt hätte, bliebe die symbolische Bedeutung des Ereignisses erhalten. Nur so erklärt sich auch seine Faszination. Hier ist etwas geschehen, das bei weitem den Willen der Akteure übersteigt. Es gibt eine universelle Allergie gegen eine endgültige Ordnung, gegen eine endgültige Macht, und die Zwillingstürme des World Trade Center verkörperten diese endgültige Ordnung in vollkommener Weise.

SPIEGEL: Demnach erklären Sie den terroristischen Wahn als unausweichliche Reaktion auf ein System, das selbst größenwahnsinnig geworden ist?

Baudrillard: Das System selbst in seinem totalen Anspruch hat die objektiven Bedingungen dieses furchtbaren Gegenschlags geschaffen. Der immanente Irrsinn der Globalisierung bringt Wahnsinnige hervor, so wie eine unausgeglichene Gesellschaft Delinquenten und Psychopathen erzeugt. In Wahrheit sind diese aber nur die Symptome des Übels. Der Terrorismus ist überall, wie ein Virus. Er braucht Afghanistan nicht als Heimstatt.

Irgendwo in der Mitte zwischen Baudrillard und Stockhausen stossen wir auf den österreichischen Künstler und Medientheoretiker Peter Weibel, [6] der vor einem Jahr in einem Interview mit dem Standard das Auftreten von Amokläufern und Attentätern in Europa als Symptome eines zerfallenden Systems deutete:

Das Problem ist: Je länger es dauert, bis das System implodiert, desto höher sind die Kosten. Die Armut wird steigen, damit steigt in der Gesellschaft das Konfliktpotential. Denken wir doch nur an die Attentate in Norwegen und Lüttich. Man kann es sich einfach machen und sagen: Anders Brevik und Nordine Amrani sind geisteskranke Individuen. Aber diese Attentäter nahmen Tendenzen, Slogans, Gedankengut auf. Brevik hat ein Manifest mit 1500 Seiten geschrieben. Und durch ihre psychische Kondition wurde dieses Gedankengut verzerrt. Amrani und Brevik hätten es aber nicht verzerren können, wenn nicht etwas zum Verzerren da gewesen wäre. Jetzt versucht man, Menschen wie Brevik zu isolieren – und übersieht, dass das Pathologische nicht in ihnen, sondern in der Gesellschaft ist. Sie sind nur das Fieberthermometer. Wenn wir nicht bald eine Lösung finden, werden solche Attentate zunehmen. Und das wäre für mich ein Symptom für die sich abzeichnende Instabilität des Systems.

Weibel ist ein Veteran des „Wiener Aktionismus“ [7]- man begegnet ihm auch als Gesprächspartner Lutz Dammbecks [8] in dessen legendärer Dokumentarstudie „Das Meisterspiel“ (1998), die unter anderem die alte Frage der Avantgarde nach dem Aufbrechen und Sprengen der traditionellen Grenzen der Kunst umkreiste.

Im Zentrum des Films stand ein Akt von ästhetischem „Terrorismus“: Ein unbekannter Täter [9] war im September 1994 in das Atelier des als „Übermaler“ fremder Gemälde bekannt gewordenen Arnulf Rainer eingedrungen, und hatte dessen Bilder seinerseits mit schwarzer Farbe übermalt (wie übrigens auch einmal der „Pornojäger“ Martin Humer ein Bild von Otto Mühl „zugenitscht“ [10] hat), eines davon mit der Persiflage eines Satzes aus der Autobiographie eines bekannten verhinderten Künstlers versehen, der sich später unter anderem in der „Ästhetisierung der Politik“ [11] einen Namen gemacht hat, in großen roten Lettern:

Und da beschloß er, Aktionist zu sein.

Etwa ein Jahr später wurde der Polizei ein „Bekennerschreiben“ [12]zugesandt, in der Tat eine kenntnisreiche, manifestartige Fundamentalkritik bestimmter Tendenzen der modernen Kunst. Ob tatsächlich der Autor des Traktats mit dem Übermaler des Übermalers identisch war, bleibt bis heute ungeklärt (manche vermuten, daß niemand anders als Rainer selbst hinter der Aktion steckte).

Zeitgleich wurde Österreich von einer geheimnisvollen Briefbombenserie [13] mit fremdenfeindlichem Hintergrund heimgesucht, die ebenfalls von Manifesten (und sogar schwarzen Texttafeln) begleitet wurde. Das führte Dammbeck zu der Frage, ob es sich hierbei nicht auch um eine Art von blutiger „Konzeptkunst“ handeln könne.

Der 1953 geborene französische Romancier und Essayist Richard Millet steht also mit seinem im August des Jahres erschienenen Essay mit dem irritierenden Titel „Literarische Lobrede auf Anders Breivik“ durchaus in einer langen intellektuellen Tradition. Im Gegensatz zu Stockhausen und Baudrillard ist er aber nicht bloß mit einem blauen Auge davongekommen.

Alain de Benoist berichtete [15] über die massive mediale Diffamierungs- und Ausgrenzungskampagne, die wider Millet einsetzte, und ihn schließlich seine Position als Lektor von Gallimard kostete (unter anderem hatte er die Herausgabe des Schlagers Die Wohlgesinnten von Jonathan Littell maßgeblich mitverantwortet).

Über den Inhalt des Essays gelogen [16] wurde auch in der deutschen Presse, die Millet übrigens bisher recht wohlgesonnen (no pun intended) war. Seinen Roman Die drei Schwestern Piale [17] (1998) pries die Süddeutsche Zeitung als „Kunstwerk von seltener Geschliffenheit und Eleganz“, und die Zeit lobte Der Stolz der Familie Pythre (2001) für seine „klare und leuchtende Sprache“. Die Sprache und ihr Verfall zur Schablone der „Allgemeinheiten“ ist ein wesentliches Thema Millets: so seines Großessays „Langue Fantôme“ (Phantomsprache), zu dem die „Éloge littéraire“ nur eine kurze Bonusbeigabe ist (beide Texte sind neben weiteren Essays nun erschienen im Verlag Antaios: Verlorene Posten. Schriftsteller, Waldgänger, Partisan [18])

In der Tat wird bei der Lektüre des inkriminierten Textes schnell klar, daß der Titel nicht nur ironisch, sondern geradewegs sarkastisch gemeint ist: in einer Zeit, in der die Sprache, die Kultur und die Literatur [19] massiv verfallen und zerstört werden, kann man auch einen destruktiven Akt wie den Breiviks als „literarisch“ bezeichnen. Den Begriff der „Literatur“ faßt Millet dabei recht weit, gebraucht ihn geradezu synonym mit „Kultur“ selbst. In seinem Essay schreibt er:

Die Herrschaft der Zahl, der Multikulturalismus, die Horizontalität, der Taumel der Erschöpfung und der Verlust des Sinns, sowie das, was Renaud Camus die „Entzivilisierung“ nennt, zusammen mit seinem Korollarium, dem „großen Bevölkerungausstausch“: all dies bedeutet die Niederlage der Literatur.

In der aktuellen Jungen Freiheit (48/12) findet sich ein lesenwertes Interview mit Millet, in dem er den Hintergrund seines Aufsatzes erläutert:

Man muß sich dem Abscheulichen stellen, dem Unentschuldbaren. Dostojewski lieferte in den „Dämonen“ sehr gute Porträts von Monstern, Truman Capote in „Kaltblütig“. Von Breivik zu sprechen bedeutet also eine Methode, um vom Bösen [20] zu sprechen. Ist das nicht die Aufgabe des Schriftstellers? (…)

Breivik ist ein verfehlter Schriftsteller – er selbst definierte sich im Laufe seines Prozesses als Schriftsteller. Meine „Eloge“ ist offensichtlich ironisch. Breivik symbolisiert den Tod der europäischen Kultur. Ich wollte zeigen, daß Literatur und noch viel mehr Kultur im Abendland keinen Wert mehr besitzen und daß es der Tod derselben ist, der das Vordringen des Multikulturalismus ermöglicht. Breivik und der Multikulturalismus verkörpern den Tod der Literatur insoweit, als daß letztere eine der gehobensten Ausdrucksformen dieser Kultur ist.

Breivik und sein algerisch-islamisches Pendant Mohammed Merah, der im März 2012 in Frankreich sieben Menschen erschoß, darunter drei jüdische Kinder, nennt er

…. Kriminelle, die die Schuld verbrecherischen Denkens zu Fragen der Nation und der Zivilisation tragen. Während Merah zum Dunstkreis

des internationalen islamischen Terrorismus gehört und Breivik zur Dekadenz, die er anprangert, so sind doch beide das Symbol eines Bürgerkriegs. Eines Bürgerkrieges, der noch nicht benannt wurde, weil das die Propaganda untersagt.Dennoch ist er real: Die französischen Vorstädte befinden sich in der Gewalt von Jugoslawen oder Libanesen, da hier das Gesetz der Republik von Immigranten und einheimischen Taugenichtsen, die keinerlei Wunsch zur Integration haben, zum Versagen gebracht wird. Wenn Sie bewaffnete Soldatenpatrouillen in der U-Bahn, auf Bahnhöfen, im Hof des Louvre sehen, glauben Sie das sei Disneyland? Nein, sie sind die Konsequenz des islamistischen Terrors und der passiven Anwesenheit der Moslems, die den Islamismus auf hiesigem Boden mehr oder weniger begünstigen.

Nicht anders also als der oben zitierte Peter Weibel hebt Millet in seinem umstrittenen Essay hervor, daß es sich bei dem Attentäter um einen gescheiterten Autor handelt, als Verfasser eines „naiven“ 1,500-seitigen „Paste & Copy“-Kompendiums, dessen Machart ein durch und durch „wikipedisiertes“ Gehirn erkennen läßt. Seine Tat habe eine gewisse „formale Perfektion“ gezeigt, lange vorbereitet und wohl durchdacht in Bezug auf das, was sie mit Blut und Massenmord „kommunizieren“ wollte – durchaus vergleichbar mit der präzise gewählten Symbolik der Ziele des „9/11″-Attentats.

Und wie Weibel sieht auch Millet Breivik als Ausgeburt und Spiegel einer pathologischen Gesellschaft, als „Symptom für die sich abzeichnende Instabilität des Systems“:

Breivik ist in erster Linie ein exemplarisches Produkt der abendländischen Dekadenz im Habitus eines amerikanisierten Kleinbürgers… Er ist nicht nur das Kind der Zerrüttung der Familie, sondern auch des ideologisch-ethnischen Bruchs, den die außereuropäische Einwanderung nach Europa über fünfzig Jahre hinweg verursacht hat, und der lange vorbereitet wurde durch die Einwirkung der amerikanischen Massenunkultur, der ultimativen Konsequenz des Marshallplanes: des Planes einer absoluten Herrschaft des globalisierten Marktes, der Europa enthistorisiert, auf der wirtschaftlichen, kulturellen und ohne Zweifel auch ethnischen Ebene. (…)

Gleich Baudrillard sieht er in dem Terrorakt das grausame Wirken der Nemesis, die sich das System durch seinen eigenen Wahnsinn und seine Maßlosigkeit selbst heraufbeschworen hat:

Breivik ist zweifellos das, was Norwegen verdiente und was unsere Gesellschaften erwartet, die sich unablässig blind stellen, um sich besser selbst verleugnen zu können. (…)

Der Sommer (2011) brachte uns die Nuklearkatastrophe von Fukushima, das Abgleiten der internationalen Politik in die Lächerlichkeit durch die Affäre Strauss-Kahn, dem sozio-priapischen Terroristen und bisher ungewürdigten Gegenstück zu dem christdemokratischen Erotomanen Berlusconi, und, am Morgen nach dem Massaker von Utoya, den Tod von Amy Winehouse, der Breivik beinahe die Schau stahl, vor allem aber den vulkanartigen Ausbruch einer Finanzkrise, die seit dem Jahr 2008 vor sich hinschwelte, und die momentan dabei ist, Europa endgültig in die Knie zu zwingen.

Daß eine Finanzkrise dieses Ausmaßes auch den Bankrott der Zivilisation selbst offenbart, wollen nur die Schwachköpfe nicht sehen. Breivik ist, soviel steht fest, ein verzweifeltes und entmutigendes Symbol für die europäische Unterschätzung der Verheerungen des Multikulturalismus; auch das Symbol einer Niederlage des Geistes vor dem Profit des Geldes. Die finanzielle Krise ist eine Krise des Sinns, der Werte, also auch der Literatur.

Millet verzeichnet in diesem Zusammenhang die seit etwa zwei Jahrzehnten ansteigende Ausbreitung von Massenmorden „amerikanischen“ Stils (sozusagen „à la Columbine“) gerade in jenen (nord-)europäischen Ländern, die lange Zeit als sozial und politisch stabil galten: England, Schweiz, Frankreich, Deutschland und Finnland.

Dabei sieht Millet in Breivik nun durchaus keinen „Warhol des Anti-Multikulturalismus“, der nur auf seine 15 Minuten Ruhm aus gewesen sei und „l‘art pour l‘art“ betrieben hätte:

Weit entfernt, ein Konzeptkünstler zu sein, glaubte Breivik nicht an das, was Baudrillard die „Duplizität“ der zeitgenössischen Kunst nannte, mit ihrem Bekenntnis zur „Nichtigkeit, zur Bedeutungslosigkeit, zum Non-sens, da man ja bereits nichtig ist“ – die in der Tat jeglichen künstlerischen und existenziellen Ansatz zunichte macht. (…)

Er hat auch nicht bloß jene nach Breton einfachste surreale Geste nachvollzogen, die darin bestehe, „wahllos mit dem Revolver in die Menge zu feuern“; er hat auch nicht Cioran [21] beim Wort genommen, der einmal schrieb, daß jeder Mensch, der noch bei Sinnen ist, schon aufgrund der Tatsache, sich auf einer Straße zu befinden, Ausrottungsgelüste bekommen müsse. Beide Sentenzen, sowohl Ciorans und als auch Bretons, wurden bisher viel zu wenig vor dem Untergrund der Kriege und Genozide des 20. Jahrhunderts gelesen, mit Adornos Diktum vom Ende der Kultur „nach Auschwitz“ im Hinterkopf.

Die Ausrottung als literarisches Motiv: das ist das Unrechtfertigbare schlechthin, und dieses beinhaltet die von Breivik indirekt (und gewiß unbeabsichtigt) aufgerollte Frage [22] nach dem Problem der globalen Überbevölkerung und der ökologischen Katastrophe, die sich verkoppelt mit jener nach der demographischen Entvölkerung Europas und der Zerstörung der Homogenität der europäischen Gesellschaften, wie in Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, Holland, allesamt Länder, in denen jene, die man schamhaft als Populisten bezeichnet, in die Regierungen gewählt wurden. (…)

Millet sieht einen engen Zusammenhang zwischen dem biologischen Tod Europas und dem vorangehenden Tod seiner Seele durch den Materialismus und die Verleugnung und Demontage seiner Identität. Auch im JF-Interview findet er hierfür drastische, harte Worte:

Die Europäer beklagen permanent ihr Schicksal. Spricht man zu ihnen von Zivilisation [23], antworten sie mit Ökonomie, sozial und ethisch, das heißt mit alltäglichstem Materialismus. Sie sind verfehlte Amerikaner so wie Breivik ein verfehlter Autor ist. Von dem Moment an, wo man sich selbst verleugnet, egal ob Franzose, Deutscher oder Europäer, begibt man sich in eine freiwillige Sklaverei, vollzieht die Unterwerfung der Gegenwart unter die Irrealität. Man selbst zu sein wird eine Art Schändlichkeit.

Würde ist das Empfinden für das, was man denen schuldet, die uns vorausgegangen sind, deren Erbe, die europäische Zivilisation, wir übernommen haben und deren Wurzeln christlich sind. Hat nicht Georges Bernanos gesagt, daß die moderne Zivilisation eine Verschwörung gegen jedwede Art von geistigem Leben ist?

Und er betont den bitteren Preis, den in Frankreich jeder zahlen muß, der es wagt, sich diesem Themenkomplex abseits der vorgeschriebenen Sprachregelungen zu nähern:

Die Gegenwartsliteratur kann sich damit nur unter der Maßgabe der politischen Korrektheit beschäftigen. Zu viele Journalisten fürchten die Justiz, falls sie sich solcher Themen annehmen. Die Darstellung des Ausländers, des Migranten, des illegalen Einwanderers muß explizit stark positiv erfolgen. Sagen Sie etwas anderes, laufen Sie Gefahr, als Faschist, ein anderes Wort für Rassist, beschimpft zu werden, was grotesk ist. Die Zensur hat ihre Form geändert: ständige Selbstzensur und Unterwerfung unter die Welt-Ideologie, post-rassistisch, postmenschlich. Die wenigen Intellektuellen, die es wagen, das Gegenteil zu denken – Alain Finkielkraut, Renaud Camus, Robert Redeker, ich selbst – werden vom größten Teil der Medien gehaßt.

Buchempfehlungen: Frank Lisson: Die Verachtung des Eigenen [24], Fjordman: Europa verteidigen [25] und natürlich Richard Millets Essay-Sammlung selbst: Verlorene Posten. Schriftsteller, Waldgänger, Partisan [18].

Bild: „Das Meisterspiel“ (1998), Regie: Lutz Dammbeck.

Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de

URL to article: http://www.sezession.de/34913/richard-millet-uber-terrorismus-und-literatur.html

URLs in this post:

[1] Image: http://www.sezession.de/34913/richard-millet-uber-terrorismus-und-literatur.html/richard-millet

[2] Essays Richard Millets: http://antaios.de/detail/index/sArticle/1430/sCategory/6

[3] Abgesandten des Sirius: http://de.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Stockhausen#Stockhausens_Weltsicht

[4] Jean Baudrillard: http://www.egs.edu/faculty/jean-baudrillard/articles/der-geist-des-terrorismus-teil-1/

[5] interviewte: http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/jean-baudrillard-das-ist-der-vierte-weltkrieg-a-177013.html

[6] Peter Weibel,: http://www.sezession.de/29640/peter-weibel-uber-die-instabilitat-des-systems.html

[7] „Wiener Aktionismus“ : http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Aktionismus

[8] Lutz Dammbecks: http://absolutmedien.com/main.php?view=film&id=1433&list=thema&list_item=23

[9] unbekannter Täter: http://www.sezession.de/2693/fanal-und-irrlicht.html

[10] „zugenitscht“: http://www.ifs.tuwien.ac.at/~andi/somlib/data/standard_1999/files/19990324.202.HTM

[11] „Ästhetisierung der Politik“ : http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Kunstwerk_im_Zeitalter_seiner_technischen_Reproduzierbarkeit

[12] „Bekennerschreiben“ : http://www.herakleskonzept.de/material/index.php/bekennerschreiben-fall-rainer.html

[13] Briefbombenserie: http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Fuchs_%28Attent%C3%A4ter%29

[14] Image: http://www.sezession.de/34913/richard-millet-uber-terrorismus-und-literatur.html/bummsti

[15] berichtete: http://www.jf-archiv.de/archiv12/201240092848.htm

[16] gelogen: http://www.welt.de/kultur/article108888385/Pariser-Schriftsteller-lobt-Breivik-als-Kuenstler.html

[17] Die drei Schwestern Piale: http://antaios.de/buecherschraenke/schoene-literatur/1444/die-drei-schwestern-piale

[18] Verlorene Posten. Schriftsteller, Waldgänger, Partisan: http://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/antaios-essay/1430/verlorene-posten.-schriftsteller-waldgaenger-partisan?c=24

[19] Sprache, die Kultur und die Literatur: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/gespraech-mit-richard-millet-was-breivik-uns-sagen-wollte-11896090.html

[20] Bösen: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/peter-andre-alt-aesthetik-des-boesen-die-weltliteratur-ist-boese-dran-11080879.html

[21] Cioran: http://www.sezession.de/5050/autorenportrait-emil-cioran.html

[22] Frage: http://www.arktos.com/pentti-linkola-can-life-prevail.html

[23] Zivilisation: http://www.youtube.com/results?search_query=civilisation+kenneth+clark&oq=civilisation+kennet&gs_l=youtube-reduced.1.0.0i19l4.737.7216.0.8953.21.10.1.10.11.1.220.1423.3j5j2.10.0...0.0...1ac.1.a3ocNkS4PV0

[24] Die Verachtung des Eigenen: http://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/einzeltitel/1130/die-verachtung-des-eigenen?c=21

[25] Europa verteidigen: http://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/antaios-thema/1128/europa-verteidigen.-zehn-texte?c=13

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : richard millet, terrorisme, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, controverses, polémique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 14 décembre 2013

Bulletin célinien n°358 / Déc. 2013

Le Bulletin célinien n°358 - décembre 2013

Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°358.

Au sommaire :

- Marc Laudelout : Céline et Henri Mondor

- M. L. : Nadeau, Céline et Hindus dans « Combat »

- Éric Mazet : Céline’s Jazz Band

- M. L. : Le bel idéal de Jean Guenot

- M. L. : Gabriel Chevallier à redécouvrir

- Pierre de Bonneville : Match Cendrars – Céline

- Actualité célinienne

Le Bulletin célinien, Bureau Saint-Lambert, B. P. 77 BE 1200 Bruxelles.

Courriel : celinebc@skynet.be. Abonnement annuel (11 numéros) : 55 €.

Numéro-specimen : 6 €.

00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Louis-Ferdinand CÉLINE : «Entretien avec Marc HANREZ» (1959)

Louis-Ferdinand CÉLINE : «Entretien avec Marc HANREZ» (1959)

00:05 Publié dans Entretiens, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, marc hanrez, entretien |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 03 décembre 2013

Vincenot: voilà ce que vous allez devenir...

Henri Vincenot

Source: http://zentropaville.tumblr.com

00:05 Publié dans Citation, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri vincenot, lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, citation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 28 novembre 2013

Bulletin célinien n°357

Le Bulletin célinien n°357 - novembre 2013

Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°357. Au sommaire :

- Marc Laudelout : Bloc-notes

- Éric Mazet : Nicole Debrie

- Jacques Aboucaya : Céline sur un fil d’or

- Jean-Gilles Malliarakis : Nicole et « son » Dr Destouches

- Pierre de Place : « Quand la mort est en colère »

- Henri Godard : Céline, Chautard et l’argot

- André Rousseaux : L’argot est à la mode en littérature [1932]

- Marc Laudelout : Proust et les maudits

Le Bulletin célinien, Bureau Saint-Lambert, B. P. 77 BE 1200 Bruxelles.

Courriel : celinebc@skynet.be. Abonnement (11 numéros) : 55 €

10:34 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 26 novembre 2013

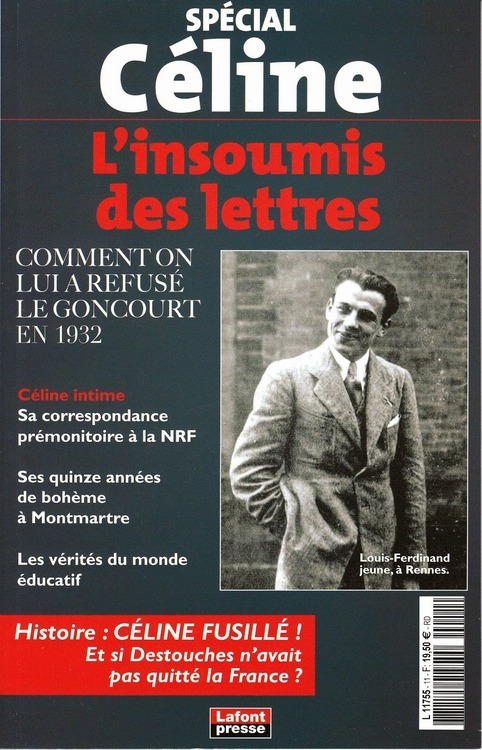

Spécial Céline

Le trimestriel Spécial Céline fait paraître son 11è numéro. Un nouveau format et une nouvelle maquette, des plus agréable, viennent agrémenter la lecture d’un sommaire plus « épuré » qu’à l’accoutumé. On regrettera toutefois pour ce numéro l’absence de toute actualité célinienne…

Sommaire :

Étude

« Céline au bachot » par Éric Mazet

Correspondance

« Les Lettres à la NRF, 1931-1961 : le médecin épistolier et son éditeur » par Julie Delbouille

Rencontre

« Céline et le Goncourt : Chronologie des faits et des idées » par Éric Mazet

Étude

« De Destouches à Céline, Montmartre 1929-1944 » par Jean Maurice Bizière

Fiction

« Fallait-il fusiller Céline » (1ère partie) par Jacques Milliez

Un numéro disponible en kiosque ou sur www.lafontpresse.fr, 80 pages, 19,50 €.

00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

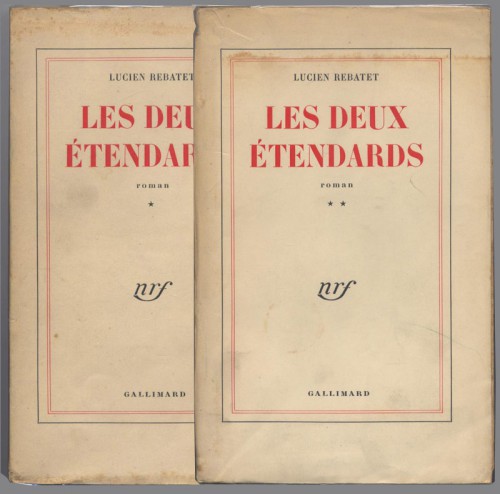

Premier numéro des "Etudes rebatiennes"

Sortie du 1er numéro des

"Etudes Rebatiennes":

Très attendu, le premier cahier des « Etudes » consacré à l'auteur des Deux Etendards est enfin disponible. Ses 216 pages élégamment reliées, contiennent un mélange de textes inédits de l'auteur et des analyses de son œuvre et de son écriture. Du côté des inédits, les amateurs pourront découvrir la préface de « Margot l'enragée », le dernier roman inachevé du Rebatet, ainsi que des extraits de son journal et une lettre extraordinaire imaginant les personnages des « Deux Etendards » vingt ans après... Ensuite, trois études universitaires sont proposées. La première, de Louis Baladier, s'intitule « Les Deux Etendards ou un trop grand rêve », la seconde, de Nicolas Degroote, se penche sur la « conversion » dans « les Deux Etendards, et enfin Pascal Ifri offre un parallèle entre « L'Etude sur la composition des Deux Etendards » et le « Journal des faux-monnayeurs » de Gide.

Un premier numéro qui représente un apport considérable à l'étude trop négligée d'un auteur majeur mais maudit.

« Etudes Rebatiennes I », 216 pages, 20 euros (+ 3 euros de frais de port), chèques à l'ordre des « Etudes Rebatiennes », 10 rue Stanislas, 75006 Paris

Site cliquez ici

00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucien rebatet, revuie, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 21 novembre 2013

NOUS AUSSI NOUS SOMMES AMÉRICAINS : NOUS AVIONS GÉRARD DE VILLIERS

NOUS AUSSI NOUS SOMMES AMÉRICAINS : NOUS AVIONS GÉRARD DE VILLIERS

Ex: http://dernieregerbe.hautetfort.com

Mourir détesté est aujourd'hui un luxe rare. Gérard de Villiers ne l'aura pas eu : alors qu’il y a vingt ans sa mort n’aurait sans doute suscité que quelques échos secs et grinçants, voilà qu’un concert d’éloges se déclenche : les médias saluent respectueusement la disparition de « l'homme le mieux renseigné de la planète ». C’est bien à tort qu’on a méprisé ses livres pendant si longtemps : « Il faisait un boulot incroyable », se souvient Dorothée Olliéric, grand-reporteur à France 2. Libération va plus loin, n’hésitant pas à placer le défunt dans la galerie mythique des géants du reportage : « il travaillait comme les grands reporteurs d’avant guerre, du type Albert Londres, qui allaient sur place et revenaient avec de vraies et longues enquêtes ». C’est pourquoi ses descriptions très précises faisaient de ses livres de véritables guides touristiques et politiques. D’ailleurs Hubert Védrine, l’un de ses inconditionnels, ne se rend jamais dans un pays sans lire préalablement le S.A.S. correspondant. Tout le monde lisait Gérard de Villiers, même (surtout) ceux qui le faisaient en cachette. Très introduit dans le monde du renseignement, ayant des informateurs exclusifs partout dans le monde, celui qu’on prenait depuis toujours pour un vulgaire propagandiste de la C.I.A. était en fait un géopoliticien de haut vol, dont les livres, incomparables manuels stratégiques, remplacent avantageusement les traités les mieux documentés. On se demande pourquoi on ne lui a pas demandé d’aller faire des cours à l’École de guerre ! N’a-t-il pas prophétisé l’assassinat de Sadate (dans Le Complot du Caire), l’attentat contre les États-Unis en Libye (dans Les Fous de Benghazi), la tentative de coup d’État contre Bachar el-Assad (dans Le Chemin de Damas), et tant d’autres évènements encore ? n’a-t-il pas expliqué mieux que tout le monde l’attentat contre Rafic Hariri ou l’attentat contre le Boeing de la Panam à Lockerby ? Mais ce prodigieux analyste du monde contemporain était aussi un remarquable entrepreneur qui s’est imposé dans le dur milieu de l’édition, et bien sûr un auteur de talent : un « authentique professionnel » de la prose haletante, un travailleur acharné « qui n’a jamais connu la retraite », un « très bon romancier populaire », un auteur de récits « bien foutus », « dont le génie consistait à coller au plus près à la réalité » et qui avait la suprême élégance de ne pas poser à l’écrivain prétentieux : oui, « cet homme s'assumait », il n’avait honte ni de ses livres ni de ses idées, et cela le rend infiniment estimable. Du reste, cet ami intime de Claude Lanzmann était évidemment bardé des qualités humaines les plus appréciables : un « homme au courage physique à la limite de l'inconscience » (selon son ami le général Rondot), cultivé, généreux, fidèle, bon vivant, provocateur, pudique… Cet esthète aura réussi, excusez du peu, la miraculeuse et « si difficile martingale de tout écrivain : mettre de la vie dans son art et de l’art dans sa vie » (Nicolas Gauthier dans Boulevard Voltaire). En somme, lui qui a été couvert de boue pendant quarante ans, le voilà consacré, même à gauche, « trésor national à sa façon » selon la formule de Jean Guisnel dans Le Point .

On se frotte les yeux. Quoi ? Est-ce bien de Gérard de Villiers, l’auteur des S.A.S./S.S., que l’on parle ? Trésor national, incarnation du génie français, ce faiseur, ce parvenu, cette incarnation du mauvais goût, cet industriel du roman de gare, qui était méprisé jusque par ceux qui se piquent de littérature populaire, et placé cent lieues en-dessous de San-Antonio à la merveilleuse créativité verbale ?!! Même Paul-Loup Sulitzer, par contraste, était crédité d’avoir inventé un nouveau genre, alors que Villiers ne faisait que du sous-Ian Fleming à la chaîne, mâtiné de pornographie. La forme : un défilé de clichés, aucune invention, des personnages stéréotypés, des intrigues répétitives, une vulgarité constante, des scènes de sexe toujours identiques (et obsessionnellement portées sur la sodomie). Le fond : goût compulsif pour la violence gratuite, complaisance pour la torture, beaufitude, racisme, antisémitisme, misogynie, poncifs les plus stupides sur l’indolence des Arabes, l’incapacité des nègres, la cruauté des jaunes, la lascivité et la servilité des femmes, etc. En 2005 encore, Thierry Ardisson ne l’invitait à Tout le monde en parle que pour l’enfoncer dans le marécage de ses idées nauséabondes, mission moralisatrice où l’accompagnait le débonnaire Jean-Pierre Foucault. Mais voilà qu’en 2013, pfuiiit, tout cela a disparu ! Place à l’hommage et l’admiration. Nous avions un génie et nous l’avons conspué. Que s’est-il passé ?

On se frotte les yeux. Quoi ? Est-ce bien de Gérard de Villiers, l’auteur des S.A.S./S.S., que l’on parle ? Trésor national, incarnation du génie français, ce faiseur, ce parvenu, cette incarnation du mauvais goût, cet industriel du roman de gare, qui était méprisé jusque par ceux qui se piquent de littérature populaire, et placé cent lieues en-dessous de San-Antonio à la merveilleuse créativité verbale ?!! Même Paul-Loup Sulitzer, par contraste, était crédité d’avoir inventé un nouveau genre, alors que Villiers ne faisait que du sous-Ian Fleming à la chaîne, mâtiné de pornographie. La forme : un défilé de clichés, aucune invention, des personnages stéréotypés, des intrigues répétitives, une vulgarité constante, des scènes de sexe toujours identiques (et obsessionnellement portées sur la sodomie). Le fond : goût compulsif pour la violence gratuite, complaisance pour la torture, beaufitude, racisme, antisémitisme, misogynie, poncifs les plus stupides sur l’indolence des Arabes, l’incapacité des nègres, la cruauté des jaunes, la lascivité et la servilité des femmes, etc. En 2005 encore, Thierry Ardisson ne l’invitait à Tout le monde en parle que pour l’enfoncer dans le marécage de ses idées nauséabondes, mission moralisatrice où l’accompagnait le débonnaire Jean-Pierre Foucault. Mais voilà qu’en 2013, pfuiiit, tout cela a disparu ! Place à l’hommage et l’admiration. Nous avions un génie et nous l’avons conspué. Que s’est-il passé ?

Le tournant a eu lieu en janvier de cette année : le New York Times a publié un long article de Robert F. Worth à la gloire de l’écrivant français. Ce panégyrique (d’où sont tirés les trois quarts des articles d’hommage qui viennent de paraître) a été intégralement traduit dans Courrier International le mois suivant, et il a suffi à retourner la classe médiatique. Intervious et portraits se sont succédé au fil de cette année, jusque dans Le Monde. Ce n’est pas que les yeux de nos faiseurs d’opinion se soient décillés, c’est plutôt que leur jobardise s’est une nouvelle fois révélée : quand l’Amérique donne le ton, il faut se mettre au diapason. Gérard de Villiers est célébré par le New York Times ? Alors on peut en faire autant ! Que dis-je : il faut en faire autant, sinon nous passerons encore pour de petits franchouillards englués dans leur ringardise congénitale, incapables de sentir ce qui est « in ».

Ce renversement de l’opinion dominante sur S.A.S. est donc moins un indice de droitisation de la société qu’un indice d'américanisation. Violence, crudité, démagogie, populisme, et par-dessus tout culte de l’efficacité et de la rentabilité : nous aussi nous sommes des Américains, nous aussi nous savons fabriquer et vendre des produits américains, nous aussi nous adorons ça, nous aussi nous nous assumons comme tels. Il fut un temps, pas si lointain, où la classe politique et médiatique avait un certain sens de la littérature et ne prisait, fût-ce par affectation, que des auteurs d'un certain niveau. Quand elle parlait d'un écrivain nommé « Villiers », ce ne pouvait donc être qu'Auguste de Villiers de L'Isle-Adam, styliste racé et pourfendeur cruel de la médiocrité bourgeoise. Aujourd'hui on n'a plus honte de remplir sa bouche et ses yeux de merdes populaires, et parmi tous ceux qui proclament le plaisir qu'ils ont eu à lire des S.A.S., bien peu ont sans doute ouvert Axël ou les Histoires insolites, sans parler du Prétendant ou de Tribulat Bonhomet. La plupart, je le parierais, ignorent jusqu’à l’existence de ces titres. La nouvelle classe dirigeante a baigné dans la sous-culture télévisuelle depuis sa jeunesse, et elle n’en a aucune honte. En termes d’image, il est de moins en moins payant de s’afficher comme un lettré devant le populo, alors pourquoi affecter une préférence pour ces intellos abscons et chichiteux qui nous prennent la tête, tandis qu’on prend son pied avec un bon vieux S.A.S. ? Reconnaître qu’on aime bien lire Gérard de Villiers, c’est à la fois jouer la carte de la transparence, en s’avouant franchement tel qu’on est, et se poser en monsieur-tout-le-monde, apte à comprendre les malheurs et les espoirs du peuple, puisqu’on en partage les goûts et les plaisirs : double bénéfice.

J’ai parcouru, dans la réacosphère facebookienne, quelques réactions à la mort de Gérard de Villiers, et j’ai été frappé par la fréquence des marques d’estime posthume. Untel, par exemple, se réjouit que la gauchiasse se sente désormais obligée de céder du terrain et de ménager ce sur quoi elle crache sans vergogne depuis 1945, alors que naguère encore elle conchiait tous ceux qui de près ou de loin ressemblaient à un réactionnaire : attitude purement réactive, qui consiste à choisir ses amis non pas pour leurs qualités propres, mais uniquement pour le fait qu’ils sont rejetés par nos ennemis, – comme si ceux-ci ne pouvaient pas se tromper. Le plus stupéfiant, c’est cette ancienne catin reconvertie dans l'islamophobie hystérique, qui profite de l’occasion pour battre ses propres records de bêtise et de bassesse, pourtant haut placés : « J'estime que tout écrivain doit être jaloux de celui qui a gagné autant d'argent avec sa plume ». Triomphe du veau d'or, prosternation devant le dieu Dollar ! Le gain pécuniaire n'est pas seulement le critère absolu de réussite sociale, il devient aussi le critère de la valeur littéraire et le but de tout écrivain qui se respecte. D’ailleurs, qu’est-ce que la littérature, sinon un moyen de distraire les masses ? « Villiers ne cherchait pas à rivaliser avec Hugo..., mais s'il était populaire, c'est qu'il devait bien écrire. À quoi sert la littérature [réservée à] quelques initiés ? À rien ! ». Remarquable conjonction entre le primat du fric et le primat de la plèbe. L’américanisation est complète : tout objet culturel a pour finalité d’être vendu au plus grand nombre, et le gain obtenu permet donc de hiérarchiser des œuvres d’art qui ne sont rien que des objets de consommation. Je soupçonne que si nous essayions d’expliquer à cette idiote, qui se croit de droite, que dire de la littérature qu’elle ne sert à rien, c’est lui adresser le plus bel éloge possible – puisque tout ce qui est utile est laid –, elle nous prendrait pour des fous, ô Théophile Gautier ! Cette droite-là n’est pas la mienne. J’estime pour ma part qu’il faut avoir l'esprit complètement perverti par le sectarisme le plus borné, pour se sentir solidaire, au nom d’un anti-gauchisme fanatique et aveugle, de ce brasseur de pognon, de cet avilisseur du livre, de ce corrupteur de l'esprit public qu’était Gérard de Villiers.

J’ai parcouru, dans la réacosphère facebookienne, quelques réactions à la mort de Gérard de Villiers, et j’ai été frappé par la fréquence des marques d’estime posthume. Untel, par exemple, se réjouit que la gauchiasse se sente désormais obligée de céder du terrain et de ménager ce sur quoi elle crache sans vergogne depuis 1945, alors que naguère encore elle conchiait tous ceux qui de près ou de loin ressemblaient à un réactionnaire : attitude purement réactive, qui consiste à choisir ses amis non pas pour leurs qualités propres, mais uniquement pour le fait qu’ils sont rejetés par nos ennemis, – comme si ceux-ci ne pouvaient pas se tromper. Le plus stupéfiant, c’est cette ancienne catin reconvertie dans l'islamophobie hystérique, qui profite de l’occasion pour battre ses propres records de bêtise et de bassesse, pourtant haut placés : « J'estime que tout écrivain doit être jaloux de celui qui a gagné autant d'argent avec sa plume ». Triomphe du veau d'or, prosternation devant le dieu Dollar ! Le gain pécuniaire n'est pas seulement le critère absolu de réussite sociale, il devient aussi le critère de la valeur littéraire et le but de tout écrivain qui se respecte. D’ailleurs, qu’est-ce que la littérature, sinon un moyen de distraire les masses ? « Villiers ne cherchait pas à rivaliser avec Hugo..., mais s'il était populaire, c'est qu'il devait bien écrire. À quoi sert la littérature [réservée à] quelques initiés ? À rien ! ». Remarquable conjonction entre le primat du fric et le primat de la plèbe. L’américanisation est complète : tout objet culturel a pour finalité d’être vendu au plus grand nombre, et le gain obtenu permet donc de hiérarchiser des œuvres d’art qui ne sont rien que des objets de consommation. Je soupçonne que si nous essayions d’expliquer à cette idiote, qui se croit de droite, que dire de la littérature qu’elle ne sert à rien, c’est lui adresser le plus bel éloge possible – puisque tout ce qui est utile est laid –, elle nous prendrait pour des fous, ô Théophile Gautier ! Cette droite-là n’est pas la mienne. J’estime pour ma part qu’il faut avoir l'esprit complètement perverti par le sectarisme le plus borné, pour se sentir solidaire, au nom d’un anti-gauchisme fanatique et aveugle, de ce brasseur de pognon, de cet avilisseur du livre, de ce corrupteur de l'esprit public qu’était Gérard de Villiers.