Aspects économiques

de la Révolution Française

par Bernard NOTIN

«La Révolution fut provoquée par les abus d'une classe revenue de tout, même de ses privilèges, auxquels elle s'agrippait par automatisme, sans passion ni acharnement, car elle avait un faible ostensible pour les idées de ceux qui allaient l'anéantir. La complaisance pour l'adversaire est le signe distinctif de la débilité, c'est à dire de la tolérance, laquelle n'est en dernier ressort qu'une coquetterie d'agonisants».

Cioran, Ecartèlement, Gallimard, 1979, p. 30.

Tout découpage dans le déroulement continu du temps global peut paraître arbitraire, et plus arbitraire encore celui qui se désintéresse des dates "historiques". Le mouvement de la pensée nous offre l'ensemble du XVIIIième siècle pour comprendre la formation économique des révolutionnaires. La périodisation des faits ne peut s'appuyer sur le commencement de la Révolution, mais plutôt sur 1778, date à laquelle interviennent d'une part la guerre d'Amérique et les dépenses qu'elle occasionne, d'autre part la fermeture de certains marchés (surtout pour les vins), l'ouverture de la plupart des ports espagnols au commerce d'Amérique, ce qui vivifie l'activité économique de la péninsule ibérique. Tout cela contribue à expliquer la gêne économique française à la veille de 1789. De plus, les figures de proue disparaissent dans ce laps de temps: Rousseau (1712-1778), Voltaire (1694-1778), Diderot (1884). Après que la pièce eut été écrite, le spectacle pouvait commencer. On est aussi tenté de se référer à une trinité solide. Avant la Révolution, l'agriculture périclite: c'est une période de stagnation et de baisse des prix qui dure jusqu'en 1787. Le marasme unit les difficultés des rentiers et des entrepreneurs, des bourgeois et des petits propriétaires, aux misères de la masse (1). Ensuite, la Révolution qui perturbe les conditions générales de l'activité économique. Enfin, les lendemains qui chantent ou déchantent: ruine du grand commerce, stagnation du secteur agricole et... première phase de la révolution industrielle. La Révolution crée aussi un lien entre ceux qui ont traversé la même tourmente et rapproche la pensée d'hommes assez différents. La distance semble très grande entre les scolastiques, les mercantilistes, la "secte" physiocratique. Or, ce triple sceau marquera les consensus et dissensus économiques des révolutionnaires.

Le modèle newtonien

La Révolution, au sens le plus large, est d'abord dans l'esprit: elle est dans l'intelligibilité du monde à partir du modèle Newtonien et dans la méthode d'analyse des faits socio-économiques. Elle est aussi l'irruption et l'éruption de forces souterraines obscurément en travail, rassemblées dans la formule du "double corps" de l'Etat. Enfin, de près comme de loin, car c'est la même chose, le bilan matériel s'inscrira tout en nuance. Comme Fabrice del Dongo, nous n'y verrons ni victoire, ni défaite, mais, contrairement à lui, des laissés pour compte et des profiteurs.

I. Les principes de la pensée économique

Au milieu du XVIIIième siècle a été atteint un seuil critique: des idées qui flottaient dans l'espace mental atterrissent et s'imposent. La pensée théorique s'incarne de plus en plus dans la réalité concrète des hommes. L'originalité du siècle tient à cette tentative de faire déboucher la réflexion dans l'action, sous la direction de monarques "éclairés" par la lumière philosophique. Louis XVI en était lorsqu'il confia le pouvoir à Turgot, imbibé d'encyclopédie et de physiocratie. Les essais de réforme se heurtent aux privilégiés qui évoluent cependant au sein du même univers mental, le paradigme newtonien: les divergences ne s'étaleront qu'au moment d'articuler contenu politique et fonctionnement économique.

L'Europe des Lumières rassemble sans distinction de frontières un grand nombre d'esprits autour d'idées communes: l'invocation de Newton. G. Gusdorf insiste sur l'absence de Descartes qui ne compte que "quelques défenseurs au XVIIIième siècle, le plus souvent en dehors de monde scientifique" (2). Le développement du savoir privilégie la physique et la biologie car les mathématiques sont en retrait pour deux raisons: elles ne paraissent pas ouvrir la voie à la connaissance expérimentale et détournent des recherches sur l'origine de nos idées, traitées comme des évidences intrinsèques. Sur ce socle physico-biologique germera une nouvelle approche de la société, accordant à l'économie un grand rôle. Les intérêts sont rehaussés au niveau des passions et, ensemble, préoccupent le siècle, puis partagent les révolutionnaires selon une ligne inspirée de Quesnay d'un côté et de Rousseau et Necker d'autre part.

Consensus newtonien

La science newtonienne a été diffusée en France par Voltaire. L'Anglais John Locke, dont l'œuvre a si fortement influencé les révolutionnaires, était un ami de Newton. L'Ecossais David Hume, en 1739, dans son Traité de la nature humaine, affirmait que la science de l'homme serait une science au sens newtonien du terme. Or, Hume a eu un ascendant sur Condillac, Adam Smith, les "Idéologues" (ceux-ci traduiront l'œuvre d'Adam Smith excellemment résumée par Condorcet) (3). James Bentham (1748-1832) se proposait de devenir le Newton du monde moral. Tout ce petit monde, essentiel pour comprendre la formation intellectuelle des révolutionnaires, est donc newtonien. Il semble que ce dernier ait ouvert la voie au progrès de la connaissance en dégageant la physique de la simple imagination. Surtout, il a affirmé l'existence d'un monde composé de matière et de mouvement. Par l'attraction, une intelligibilité unique embrasse l'ensemble de réel. L'autorité de cette synthèse lui vaudra d'être utilisée à tout propos. Bon nombre d'auteurs en retiennent la distinction entre causes et lois, et la possibilité d'une expression mathématique sans fondements métaphysico-théologiques. Newton rend possible la recherche de formes d'intelligibilité hors de la transcendance et permet de fonder les sciences de l'homme sur le modèle de la science des choses. De manière très générale, la compréhension doit passer par les stades successifs de l'observation, de l'expérimentation, et de la théorie mathématique. La science expérimentale trouve ici droit de cité, jusqu'à devenir un véritable phénomène d'époque et à servir d'amusement à la veille de la Révolution. Le désir d'enseigner la physique expérimentale une fois les jésuites expulsés (1762), sera décisif dans la création des écoles techniques, où se formera une élite de la compétence, qui trouvera dans la Révolution un moyen d'exprimer ses capacités. Saint-Simon, prophète de l'aristocratie scientifique, fut un grand admirateur de Newton. En cette seconde partie du XVIIIième siècle, la cause est entendue: les règles de la vraie méthode ont été formulées une fois pour toutes. La question est alors de savoir s'il faut interpréter cette certitude au seul niveau de la connaissance du monde ou si elle s'étend à la réalité elle-même. Y-a-t-il dualité ou unité des causes physiques et des causes morales? Si Turgot admet la dualité, c'est parce que le domaine humain est soumis au progrès. Mais les physiocrates cherchent à déduire toute l'organisation économique et sociale d'un principe unique et A. Smith étudie et enseigne la "philosophie morale", véritable science des mœurs conçue sur le modèle de celle de la nature. Il n'est pas jusqu'à la franc-maçonnerie qui, pour se donner l'illusion de penser, publie sous la plume de son réformateur le plus illustre, Désaguliers (1683-1742), un dithyrambe newtonien en 1728. La philosophie de la nature (qui désigne alors la science) s'infiltrera aussi dans le rêve d'une "philosophie" de l'histoire, connaissance susceptible de permettre aux hommes la maîtrise de leur destinée. Les têtes pensantes de la Révolution en étaient imbibées.

Priorité des faits sur les idées

La conversion générale à la science incite, en tous domaines, à donner priorité aux faits sur les idées. La conséquence en est un découragement spéculatif et une priorité reconnue à l'analyse sur la synthèse. La notion de système doit donc subir une reformulation pour ne pas se discréditer. Turgot fournira les moyens lors de l'éloge de V. de Gournay, précurseur des physiocrates. Il existe un mauvais sens du mot système, "suppositions arbitraires par lesquelles on s'efforce d'expliquer tous les phénomènes, et qui, effectivement, les explique tous également, parce qu'ils n'en expliquent aucun" (4). Il y oppose un sens plus favorable, où "un système signifie une opinion adoptée mûrement, appuyée sur des preuves et suivie de ses conséquences". De contemplative, la science se fait opérative et technique: elle doit servir les utilités de l'homme et regrouper, pour être effective, les énergies. Peu à peu, la civilisation traditionnelle incarnée par la pensée scolastique et l'autorité royale tournée vers la puissance et la gloire se disloque, le paradigme newtonien œuvrant pour transformer le milieu. Pendant des siècles, l'univers mental avait reposé sur la subordination de l'Eglise à Dieu, du fidèle à l'Eglise, du citoyen au service de l'Etat. A la fin du XVIIIième siècle, cette perspective se trouve inversée. Les révolutionnaires légitimeront en droit un ordre social qui s'installe au cours du siècle, et dont la dimension économique ne prend de relief que dans le contexte global d'une nouvelle morale, d'une autre spiritualité, d'une anthropologie différente.

La triade pré-révolutionnaire

L'attitude caractéristique des philosophes du XVIIIième siècle est de traiter tous les docteurs scolastiques de "casuistes" avec le plus profond mépris. R. de Roover (5) précise que la doctrine de l'usure, en particulier, est fortement attaquée par Turgot, Condillac, les physiocrates. En France, la loi qui légalisera les clauses contractuelles autorisant le versement d'intérêts ne verra le jour que le 12 octobre 1789: la Révolution marquait la fin d'un monde.

Les scolastiques ne diabolisaient pas le commerce, mais lui préféraient l'agriculture car la tentation de succomber à l'usure y était moindre. Les mercantilistes avaient adopté le point de vue inverse: le commerce est la plus noble des professions. Alors que l'économie scolastique s'affirmait universelle en ce qu'elle cherchait les lois assurant la justice, les mercantilistes ne disposèrent jamais d'une doctrine ou d'une méthode unifiées. En France, le terme de colbertisme résume correctement la politique économique inspirée par l'idée d'une plus grande responsabilité du pouvoir dans la gestion du pays. Pourtant, cette action fut fermement critiquée par Vauban (1646-1714) et surtout son cousin Boisguillebert (1646-1714) dont la réflexion fiscale et la conception de l'économie comme système annoncent les physiocrates et la nouvelle perception de l'Etat. Boisguillebert écrit du point de vue souverain tout en critiquant les idées mercantilistes. Il existe donc, en ce début du XVIIIième, une possibilité de réflexion économique sans référence ni à l'univers scolastique ni au libre-échange et qui s'infiltrera dans les mentalités jusqu'à la fin du siècle.

L'idée d'ordre naturel relie la pensée scolastique aux hommes de la Révolution. "De concept éthico-juridique, la loi naturelle devient progressivement concept analytique" (6).

L'essor de la science expérimentale et de l'intelligibilité analytique autorise les physiocrates à proposer un schéma conforme à la nature. En même temps, l'économie acquiert une autonomie que lui déniait les docteurs scolastiques: elle cesse d'être partie d'un ensemble plus vaste pour devenir, avec les mercantilistes, une collection de règles pratiques d'enrichissement. Les fondements de l'intervention sur les prix, les critiques fiscales, s'inspirent tout autant de l'héritage intellectuel scolastique que d'une volonté de servir l'Etat. Incarné par son souverain depuis que la pensée politique s'est émancipée du religieux, promouvant dans le mouvement un nouveau concept de pouvoir. Selon Louis Dumont (7), il en est résulté l'idée d'une consistance des activités productives et commerciales, de sorte que la formation des équilibres et des déséquilibres de quantités ne devait plus s'expliquer par la volonté d'en haut, divine ou étatique, ni par le hasard, mais par des mécanismes qu'il fallait observer et analyser. Il a fallu la réunion de deux conditions: la dissociation du politique et de l'économique et la transition d'une attitude normative à une attitude positive. Au XVIIIième siècle, l'individu a suffisamment droit de cité pour rendre possible la théorie économique, mais à condition de rester subsumé dans un ensemble. On décèle dans la pensée économique l'émancipation de l'individu "tandis que réapparaît, sous une forme souvent anodine et déguisée, le point de vue de la totalité sociale" (8).

Cosmopolitisme contre

tradition scolastique

Ce tout réapparaît dans le débat sur la citoyenneté au cours duquel s'affrontent la version cosmopolite (des idées communes suffisent) et la tradition scolastique qui, à travers Thomas d'Aquin, perpétue l'univers latin: la religion est un patriotisme car elle n'appartient pas à la vertu théologale de la foi, mais à la vertu morale de la justice qui consiste à rendre à l'autre ce qui lui est dû. La religion est la justice si la dette ne peut être rendue, ce qui concerne les ancêtres et Dieu. Ainsi Thomas d'Aquin enseignait que le patriotisme est le culte des morts, c'est-à-dire une forme de la religion.

La présence simultanée d'individualisme et de holisme est frappante chez Quesnay, inspirateur de réformes fiscales, mais surtout figure exemplaire des futurs débats sur les fondements de l'intervention étatique en économie. Vincent de Gournay avait proposé de "laissez faire, laissez passer" affirmant l'autonomie économique. Quesnay, négligeant les sommes de réflexion sur la valeur développées dans deux directions, le travail ou l'utilité, s'en remet à la terre pour engendrer toute richesse. Un tel privilège ne s'explique, selon Dumont, que par la forme spéciale de propriété qui s'attache à la terre. La propriété immobilière subordonne l'économie à d'autres instances (politique, morale, religieuse) et ne sépare pas la relation aux choses de relations entre hommes. Quesnay appartient encore à l'idéologie holiste lorsqu'il confie le pouvoir politique aux propriétaires immobiliers qui payeront seuls les impôts, mais il récuse l'intervention de l'Etat dans l'activité économique, s'affirme anti-mercantiliste en défendant la liberté des échanges et la propriété privée. Soulignons aussi, en reprenant le commentaire de G. Haarscher (9), que Quesnay met l'accent sur la production, la création des valeurs, alors que les mercantilistes s'intéressaient à la circulation, au commerce. La préoccupation productive est en effet un trait général de l'époque: Condillac (1714-1780) accordait une attention particulière au travail, principale source de valeur car l'idéal d'une ascèse contemplative a cédé la place au désir d'affronter le monde pour le mettre en valeur. Le travail créateur à la façon de R. Crusoé est mis en honneur, même s'il en résulte des incompatibilités avec d'autres vertus.

La Fable des Abeilles de Mandeville

Le succès de la Fable des Abeilles (1705) de Bernard de Mandeville (1670-1733) fut lié au scandale et aux protestations qu'elle suscita. L'humanité est comparée à une ruche dans laquelle chaque homme a le droit et le devoir de poursuivre son intérêt car il contribuera le plus efficacement au bien commun, les "vices privés" devenant des "bienfaits publics". La pensée de Mandeville développe une psychologie qui sera celle des morales fondées sur l'intérêt, mais insiste surtout sur l'activité tout en opposant la simple diligence à l'esprit d'industrie défini par la soif de gagner et le désir infatigable d'améliorer notre condition. L'accent mis sur l'activité, de Mandeville à Quesnay, puis A. Smith instillera le discours révolutionnaire sur la pauvreté.

Dernière caractéristique des principes fondateurs de la pensée économiques pour l'époque révolutionnaire: le traitement de la composition des intérêts privés. Lorsque l'individu devient le sujet élémentaire, l'atome de la réflexion, la pensée économique doit réfléchir sur l'harmonisation des actes. La conscience d'une désagrégation se traduit chez Quesnay par un recours à l'ordre naturel qui soumet l'homme à la nature. Mais la notion d'individu ou d'agent (terme ultérieur) se spécifie au moyen d'attributs: les intérêts et les passions. La Révolution française, en effaçant les statuts d'une société d'ordres, définit la Nation comme l'ensemble des individus identiques sous l'angle du dénombrable et du législatif et résoud le problème d'agrégation par la volonté générale. G. Haarscher affirme que Necker et Rousseau sont les deux figures de l'opposition à Quesnay en ce qu'ils brident l'économie, à laquelle Quesnay aurait conféré une trop grande liberté pour la soumettre aux règles du pacte social, à la "volonté générale". Les deux instances (politique et économique), libérées de l'ordre religieux peuvent entrer en conflit virulent: l'économie autonomisée proteste contre l'interventionnisme étatique, tandis que le politique du contrat social récuse le mouvement autonome de l'économie.

Ainsi, le débat se situe-t-il tout entier à la charnière de deux mondes sur la ligne de partage du holisme et de l'individualisme. Les tenants de la théorie du contrat social plaident en faveur de l'individualisme politique et critiquent tout ce qu'il entrave: l'ordre naturel de Quesnay, élément traditionnel, mais aussi l'économie émancipée susceptible de déstabiliser l'univers contractuel. La position de Locke, dans la perspective de Dumont, est essentielle pour comprendre la suite. Locke affirme que la relation entretenue par l'individu avec les choses passe simplement par la propriété à condition d'être légitimée par le travail. En conséquence, le point de vue holiste pourra déclarer illégitime certaines formes de propriété: les révolutionnaires useront de l'argument. Dire que le travail doit constituer le critère de la propriété, c'est aussi affirmer que sa qualité mesure la valeur des biens et poursuivre avec Grotius, Hobbes, Pufendorf, une réflexion sur la valeur "objective". L'oubli des débouchés est révélateur: la marchandise doit trouver acheteur, répondre à une demande, quelle que soit la nature de cette dernière. Il appartiendra à Galiani (1728-1787), Condillac (1715-1780), Turgot, de développer la théorie "subjective" de la valeur empruntée aux scolastiques de l'école de Salamanque.

A l'aube de la Révolution, un creuset culturel avait façonné les acteurs, leur suggérant des interprétations et des solutions aux questions économiques. Ils disposaient de trois repères: la démarche de la physique et la méthode analytique, la nécessité d'agréger et de réguler les intérêts privés, la dévalorisation du passé, inutile lorsque tout repose sur le travail ou l'ordre naturel. Il faut donc soit en revenir à l'antique, soit créer des schémas abstraits dans lesquels la logique des origines se substitue à l'histoire des origines. Munis de ce bagage, ils s'efforceront de traiter deux questions fondamentales: le prix des subsistances et son corollaire, la pauvreté; le budget de la république qui suppose de choisir les dépenses et de justifier les ressources.

II. Le double corps

de l'Etat

Empruntée à P. Rosanvallon qui désigne ainsi l'œuvre de Boisguillebert, l'appelation décrit parfaitement le dilemme dans lequel nagera la Révolution: le tout et la partie. L'Etat, assimilé au Souverain, n'est qu'une partie du corps social et politique, ayant une fonction spécifique: défense et sûreté. En contre-partie, il perçoit l'impôt dont les caractéristiques sont à débattre. En même temps, l'Etat est l'ensemble du corps social; le souverain se confond avec ses peuples: il est le tout. L'Etat doit donc remplir un double rôle. En tant que simple partie, il offre la sécurité "extérieure". En tant que tout, il a deux devoirs: maintenir le corps social en bonne santé (la circulation des biens ou consommation), assurer la concorde intérieure ou paix sociale (maintenir le "corps uni"). En particulier "les pauvres, dans le corps de l'Etat sont les yeux et le crâne, et par conséquent les parties délicates et faibles"(9). La question des subsistances et de la pauvreté était donc à traiter en priorité.

La menace de l'indigence

La question sociale en 1789 renvoyait au problème de la pauvreté. La mauvaise récolte de 1788 avait fait bondir le prix du grain dans des proportions oubliées depuis 1709. Les premières enquêtes de la Révolution constatent que onze millions de Français sont dans l'indigence, souvent contraints d'errer à la recherche d'un moyen d'existence (12). De mai à juillet 1789, les émeutes de chômeurs se conjuguent aux pillages des convois de grains. Comment analyser la cherté du blé et que faire? La question est ancienne: depuis 1764, les économistes polémiquent sur le sujet. Convient-il de laisser agir vendeurs et acheteurs? Faut-il intervenir pour améliorer le ravitaillement? Le débat n'est pas futile car les milieux populaires consacrent en moyenne la moitié de leurs revenus à l'achat de pain, base de l'alimentation. F. Aftalion (13) cite les travaux de G. Rudé qui fixe à huit livres quotidiennes (de pain), la quantité nécessaire (en moyenne) à une famille de quatre personnes. Pour des rémunérations journalières de 20 à 50 sous, selon les activités, il ne fallait pas que le prix du pain de quatre livres montât au dessus de huit ou neuf sous. Necker avait publié en 1775 un ouvrage (Essai sur la législation et le commerce des grains) dans lequel il montrait une claire compréhension du phénomène, sans qu'il nous soit possible de préciser s'il connaissait l'étude de Gregory King (1648-1714), premier auteur à avoir relié les fluctuations du prix du blé au volume des récoltes. Turgot aussi préconisait la libre circulation des grains comme moyen d'assurer la compensation régionale des surplus et déficits. Condorcet, enfin, dans ses Réflexions sur le commerce des blés (1776) prend parti pour Turgot. Il existait donc de bonnes analyses des mouvements de prix, susceptibles de fonder une politique d'approvisionnement.

La politique de l'Ancien Régime reposait sur une réglementation des marchés, le stockage, et un système d'approvisionnement pour Paris. Une mauvaise récolte, en poussant les prix à la hausse, enrichit les producteurs qui peuvent attendre et spéculer: mais le résultat est le même en cas de stockage préventif. Les révolutionnaires n'ont pas su trancher: Robespierre utilise l'édit du maximum et adhère à la thèse des saboteurs et des accapareurs... Mais le débat économique était soumis aux pressions des sans-culottes, ensemble de salariés et de propriétaires dont les maîtres et compagnons formaient l'ossature: ils ont joué un grand rôle de l'été 1791 à l'été 1794. Leurs préoccupations, en matière d'économie, n'allaient pas au-delà d'une revendication en faveur d'un niveau de vie décent. Il existe plusieurs méthodes pour en arriver là. Or, les sans-culottes préféraient le contrôle des salaires, car ils raisonnaient dans le cadre d'une nature, en bute aux méchants riches: "Les pauvres étaient naturellement patriotes et vertueux, tandis que les riches, qui avaient été trop longtemps habitués à ne considérer que leurs propres intérêts, étaient incapables de générosité républicaine" (14). La nature fournit des aliments dont les prix ne montent qu'après spéculation. Cette perversion de la nature justifie un châtiment que les circonstances rendront exemplaire.

Que faire, alors, vis-à-vis des indigents? L'Assemblée Constituante a formulé des principes élaborés en projets de décrets par le comité de mendicité, qui sera transformé en Comité des Secours publics, par la Législative et la Convention. Ce comité de mendicité rassemble de nobles âmes: le Duc de La Rochefoucauld-Liancourt, le Comte de Virieu, Boncerf (auteur d'une brochure sur les inconvénients des droits féodaux), Barère, Guillotin. Il affirme le droit de chacun à sa subsistance et propose de substituer le secours public à l'aumône par des versements forfaitaires des départements.

«Les secours publics

sont une dette sacrée»

Dans le préambule de la Constitution de 1793, Robespierre réaffirme: «Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler» (15). Les lois qui se succèdent de mars 1793 à Floréal An II traitent des pauvres hors d'état de travailler et des pauvres sans travail, chômeurs ou "fainéants". Pour ces derniers, la Révolution se coulera dans l'esprit de l'Ancien Régime, ne changeant que les modalités. Adieu fouets, galères et vieux dépôts, place à l'incarcération dans une maison d'arrêt pour toute personne demandant de l'argent ou du pain sur la voie publique. Dans ce "lieu de vie", le travail est obligatoire, le salaire retenu aux 2/3 pour les frais de séjour. Ce n'est rien de plus que le traditionnel "renfermement". Une innovation cependant: les récidivistes «de niveau trois» partent peupler, huit années au moins, une colonie. Dans le même temps, la législation ne peut ignorer les anciens ateliers de charité. Elle les transforme en travaux publics ou grands travaux, payés les trois quarts du prix moyen de la journée de travail. La quintessence de la pensée révolutionnaire charitable s'exprime dans un texte de Barère, au moment de présenter la nouvelle loi sur proposition du Comité de salut public (22 floréal an II): «La mendicité est... une dénonciation vivante contre le gouvernement... Le tableau de la mendicité n'a été jusqu'à présent sur la terre que l'histoire de la conspiration des propriétaires contre les non-propriétaires... Si l'agriculture est la première et la véritable richesse d'un Etat, nous devons prouver aujourd'hui que l'intérêt du législateur est de favoriser les cultivateurs avant toutes les classes de la Société...». Responsabilité du gouvernement, dichotomie propriétaires/non-propriétaires, priorité à la pauvreté campagnarde: tous les ingrédients révolutionnaires sont rassemblés sans qu'une analyse nouvelle rompe avec les pratiques de l'Ancien Régime.

Recettes et dépenses

L'historiogaphie des finances à la fin du XVIIIième siècle met l'accent sur deux dimensions complémentaires: le point de vue budgétaire strict qui évalue les revenus et les dépenses, le rapport entre l'Etat et les milieux financiers. De façon générale, l'Etat doit satisfaire les besoins et désirs publics par opposition aux besoins personnels. Dans un article publié en 1918 (La crise de l'Etat fiscal), Joseph Schumpeter indiquait que «les finances publiques constituent l'un des meilleurs points de départ pour une étude approfondie de la société» (16). L'Etat fiscal apparut au XVIième siècle pour payer les dépenses de guerre. Le sociologue N. Elias affirme que la période axiale se situe au cours de la Guerre de Cent Ans, lorsque des prélèvements occasionnels destinés à des usages précis et bien déterminés se sont transformés en une institution permanente, puisque le Roi a toujours besoin d'argent pour mener à bien les conflits (17). En toutes hypothèses, il apparait que les dépenses passèrent avant les recettes puis, après que l'Etat eut acquis une solide structure, on leva des impôts pour des raisons qui étaient autres que la raison initiale. Jusqu'en 1788, où un édit crée le Trésor royal (naissance du principe d'un trésor public), les finances du Roi ne sont pas vraiment des finances publiques. Alain Guéry rappelle: «Les financiers qui sont chargés de leur gestion sont des officiers. Leurs revenus sont des gages et non des salaires. Ils ne gèrent pas des caisses publiques, mais leurs caisses privées, dans lesquelles les fonds qui appartiennent au Roi sont en compte, avec d'autres fonds d'origines diverses» (18). Les dépenses sont d'abord militaires quoiqu'il soit impossible de mener de longs conflits par insuffisance de ressources. L'endettement considérable limite l'effort qui, nécessairement, retombe. Les dépenses consacrées directement au commerce et à l'économie ne dépassent pas 1% du total des dépenses. Le dernier budget pour 1788 est assez bien connu et n'est pas considéré comme atypique: la dette absorbe plus de la moitié (50,5%), la guerre et la diplomatie 26,3% (guerre: 16,8%; marine et colonies: 7,2%; affaires étrangères: 2,3%), les dépenses civiles 23,2% (la cour: 5,7%; administration générale: 3%; secours: 2,8%; économie: 3,7%; instruction et assistance: 1,9%). La politique budgétaire est tournée exclusivement vers la recherche de l'argent nécessaire pour couvrir les dépenses engagées et "l'idée que les dépenses et les revenus de la cour puissent être utilisés dans le sens d'une action sur la vie économique et sociale du pays, échappe aux habitudes, aux attitudes et aux mentalités, non seulement des responsables de l'administration royale des finances, mais aussi des publicistes et économistes du temps" (19). Les révolutionnaires se préoccupèrent aussi de trouver des recettes, mais après qu'ils eurent mis à bas le système fiscal sans étudier sérieusement les effets du financement sur l'économie. Après les décisions et les débats théoriques, le personnel et ses réseaux.

La structure du financement

Le système fiscal jusqu'à la Révolution s'organisait autour de quatre prélèvements (20). Les droits d'origine féodale, qui n'étaient pas les plus insupportables: Alfred Cobban (21) a montré que l'attaque contre les droits seigneuriaux devaient s'interpréter comme une contestation de leur commercialisation croissante et que la révolte paysanne était tournée contre la bourgeoisie propriétaire de ces droits. La dîme d'Eglise, second prélèvement, était bien vivante: 10%. Les impôts indirects, perçus par la ferme générale, regroupaient la gabelle, les aides (frappant surtout les boissons), les traites (droits de douane). Enfin, les impôts directs: taille, capitation.

Ce système fiscal souffrait d'au moins deux tares: il était anti-économique et son recouvrement coûtait cher. Les états généraux, convoqués pour résoudre le problème financier, le contestèrent rapidement (13 juin), car il n'était point fondé sur le consentement national. Lorsque s'ouvre le grand débat, en mars 1790, les positions de l'assemblée oscillent, d'après R. Schnerb (22), entre la condamnation sans réserve des droits de consommation (chef de file: Roederer), et le compromis nécessaire à l'alimentation des caisses publiques. Dupont de Nemours, rapporteur du comité des impositions, s'inscrit dans le second courant. Le 11 mars 1790, il propose de supprimer la gabelle et les droits de marque sur les cuirs, les fers, les amidons, et suggère de relever les droits de douane, de maintenir le produit du tabac, ainsi que les droits sur les boissons. Il justifie ses propositions par la pensée physiocratique et affirme vouloir créer en faveur des propriétaires les conditions d'une meilleure rentabilité. Ultérieurement, pense-t-il, il sera possible de supprimer tous les impôts indirects.

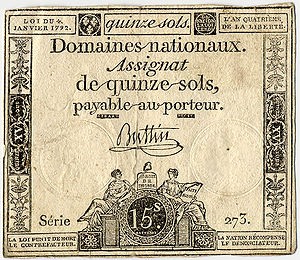

Les adversaires sont "infatigables à rappeler que l'impôt indirect, volontaire, convient à l'homme libre" (23). En vain. Les impôts indirects succombèrent... temporairement. La Révolution n'est en fait qu'un accident au milieu d'une tendance à l'aménagement des impôts indirects. Calonne et Necker s'en étaient déjà préoccupés: les droits indirects comblaient 43 % des ressources budgétaires en 1788. En les supprimant, on posait le problème du fonctionnement normal de l'Etat. La béance budgétaire paniqua le groupe de la Montagne dont l'obsession devint la quête de ressources: les assignats y pourvoieront. La tentation pour les constituants était d'autant plus grande qu'ils raisonnaient selon la causalité angélique: un bon régime lève de bons impôts (i.e.: équitables) dont s'acquitteront avec allégresse tous les citoyens. "C'est pourquoi le système fiscal de la constituante est caractérisé par l'absence à peu près totale de moyens de contrainte (24). Les constituants ont créé trois contributions directes: la "foncière" sur le revenu de la terre; la "mobilière" sur les revenus industriels et les rentes; la "patente" pour le commerce. La contribution foncière, impôt de répartition, fut votée le 17 mars 1791 pour être perçue la même année. Pas de cadastre, des responsables départementaux sans formation, le résultat ne fut pas à la hauteur des besoins, alors que tout paraissait réglé depuis qu'une Trésorerie Nationale complétait le dispositif. Bilan de 1791, 100 millions de déficit. Augmenter les impôts? La pression fiscale épousait la norme pré-révolutionnaire. L'innovation financière s'imposait. Assignats... vous voilà...

Le personnel des finances

De l'Ancien Régime à l'Empire, le même personnel gère les finances (25). L'assemblée constituante avait innové sur trois points: réduire au maximum les fonctionnaires des finances et confier aux contribuables la collecte des impôts; cependant, il fallait du personnel pour centraliser les sommes, payer les dépenses, répartir les fonds. Trois catégories de fonctionnaires en naquirent: receveurs (par districts), payeurs généraux (un par département), commissaires du Trésor. Au nombre de six (recette, liste civile, dette publique, guerre, marine, comptabilité), ils examinaient les demandes des ministères et rendaient compte à un bureau de comptabilité composé de quinze membres nommés par le roi. Cette belle architecture va fonctionner selon une double logique: montée en puissance du pouvoir administratif d'un côté, affairisme de l'autre. L'instabilité ministérielle et l'obsession des réformes facilitent l'exercice du pouvoir par les hommes des bureaux. Citons pour l'exemple la situation de la trésorerie. Dans ces cadres, elle ressemble comme une sœur à l'ancien trésor royal. La diversité des attributions et la partition en six secteurs justifiaient une coordination minimale assurée par un secrétaire. Ce poste essentiel conserva le même titulaire de fin 1792 à... 1822. Les intitulés du poste changèrent, les régimes passèrent, le sieur Lefèvre demeura, trente années durant, inamovible.

La dimension affairiste décourage les tentatives de compréhension globale. Pour M. Bruguière, l'extrême complication de ces opérations variées rend illusoire un tel projet. Pourtant, "les activités financières conduites sous la convention avant et après le 9 thermidor représentent une expérience fort exceptionnelle de contrôle universel par l'Etat. Elles contiennent en outre la clé de nombreux destins individuels... C'est là, si l'on ose s'exprimer en termes peu élégants, que gît le "placard aux cadavres" de notre histoire contemporaine (26). La trésorerie, dès sa création en 1791, récupère une partie du personnel de l'Ancien Régime, puis une partie des commissaires nommés par Louis XVI resteront en place après sa disparition. En 1795, à la chute de Robespierre, quatre d'entre eux sont toujours en fonction. La Convention laissa carte blanche aux commissaires de la Trésorerie pour réaliser deux objectifs: approvisionner les armées; nourrir les populations civiles. La fonction remplie mettait à l'abri des vicissitudes politiques le personnel administratif. Le Directoire n'eut qu'un responsable financier: Ramel, qui, en conflit avec la trésorerie pour l'extinction des mandats territoriaux, sortit vainqueur à l'occasion du coup d'Etat du 4 septembre 1797 (18 fructidor). La Trésorerie nationale rentra alors dans le rang en obéissant mieux au responsable politique.

Par delà ce phénomène bureaucratique, la vraie Révolution, pour Sédillot (27), est dans le domaine financier: le passage de la primauté du sang à la primauté de l'argent. Aux nobles succèdent les notables et «les droits de la naissance ne pourront rien contre ceux de la finance» (28). Cette explosion du capitalisme se traduit par une promotion du banquier et du spéculateur. Les grands financiers de l'Ancien Régime n'étaient pas très populaires et certains payèrent même leur gloire passée de leur vie. Ils furent remplacés par de nouveaux spéculateurs, entretenant des liens étroits avec des nobles cupides et des responsables révolutionnaires. Pour Cobban, "les financiers constituaient le secteur de la société le moins engagé politiquement. Toutes les politiques et tous les gouvernements apportaient du grain à leur moulin" (29). Cela vaut certainement pour une classe de spéculateurs "modestes" car les circonstances sont propices à toutes sortes de trafics: "On monnaye l'élargissement d'un détenu, la délivrance de certificats de civisme, la mise aux enchères privilégiée des biens nationaux, le vote de certains décrets" (30). Mais l'appartenance à un réseau caractérise les plus grands corrupteurs et des corrompus: l'occultisme et la franc-maçonnerie émergent pour la première fois à côté d'autres réseaux plus traditionnels d'ordre géopolitique.

Robert Darnton a retracé l'ambiance intellectuelle de la fin du XVIIIième. Dans La fin des lumières (31), il expose le rôle du mesmérisme, frontière entre science et pseudo-science ou occultisme. Avant la Révolution, Marat se consacre à l'étude de la lumière, de la chaleur et rédige des traités complètement farfelus. La première apparition de Robespierre sur la scène nationale date de ses écrits sur la science et le paratonnerre en particulier. Mesmer recrute ses partisans chez les futurs chefs révolutionnaires: La Fayette, Brissot, Bergasse, Roland... Par l'intermédiaire de la "société de l'harmonie universelle", les esprits éclairés rencontrent les âmes sensibles et les hommes d'affaires. Bergasse est membre d'une riche famille de commerçants lyonnais. Kornmann vient des milieux bancaires strasbourgeois. Cette société, insiste Darnton, n'est pas une cellule révolutionnaire, mais un cercle pour gens riches et distingués où se côtoient bourgeoisie et aristocratie. Cet occultisme est compatible avec le thème du "pur amour", diffusé par le piétisme et les sociétés franc-maçonnes dont le développement fut très rapide à partir de 1773.

Le pouvoir financier, après le déclenchement de la Révolution, a été exercé pendant trente mois par des praticiens issus de l'administration précédente (ex.: Lambert). Les vingt-sept mois suivants sont dominés par les figures des banquiers protestants: Necker et Clavière. Pendant cinq ans et quatre mois, le groupe principal est lié au commerce, au bois, aux étoffes. C'est l'époque de Clavière, Ramel. Le Directoire remet en selle des spécialistes: Gaudin, Mollien, en vérifiant qu'ils entretiennent des accointances utiles (Mollien est lié à des agents de change). Durant onze années, un point commun transcende ces personnes: leur appartenance à la maçonnerie, seule association à s'étendre sur toute la France. Solidarités personnelles et géographiques renforcées par cette appartenance, voire carte de visite facilitant des contacts en Angleterre, en Belgique, on ne peut parler de complot "explicite". Mais nous suivrons l'appréciation de Bruguière qui conclut au triple rôle de ce mouvement: cadre commode et discret de filet protecteur ou d'échelle de corde. Le tout dans une atmosphère d'exaspération de l'occultisme qui déboucha, à la Révolution, sur "la transmutation du papier en or, ou de l'argent en domaines nationaux, bien plus sûrement que ne l'eût permis le Grand Œuvre" (32).

III. Décollage du

capitalisme en France

Au sortir de l'épopée napoléonienne se répand le sentiment de l'existence d'un retard français par rapport à l'Angleterre. F. Caron ouvre son histoire économique de la France (33) en rappelant que la traversée de la Manche était nécessaire pour s'initier aux techniques nouvelles, pour y embaucher des ouvriers. Le retard a donc un sens précis: l'écart technologique qui s'est creusé pendant la Révolution et l'Empire, "catastrophe nationale" d'après M. Lévy-Leboyer. Mais l'économie française a finalement progressé au XIXième siècle avant les Etats-Unis et l'Allemagne. Ne faut-il pas alors nuancer le qualificatif et en réévaluer d'autres aspects? D'abord parce que les démarrages sont inimitables; l'obsession du retard oublie que le comparatisme est un art délicat. Nous en montrerons les embûches. Ensuite, les transformations importantes ne sont pas souvent le résultat d'une action précise, mais résultent d'effets pervers. Nous relèverons ceux dont le rôle est incontestable.

Des démarrages inimitables

Le capitalisme n'est pas universel et n'émerge pas automatiquement par simple accumulation de capital. A. Caillé (34) insiste sur l'aplanissement nécessaire de trois disjonctions pour former le capitalisme indissociable du marché. La disjonction spatiale: le prix d'une denrée doit être identique sur les marchés villageois; disjonction temporelle: refus du crédit généralisé (avec le crédit apparait la dépendance des communautés par rapport à l'échange); disjonction entre grand commerce (réservé à l'Etat et aux groupes dominants) et commerce local. Le grand commerce (d'aventure, à longue distance) existe de tous temps un peu partout. Il procure des profits élevés, mais incertains. Par contraste, le capitalisme suppose un commerce de marchés, portant sur des biens courants reproductibles en grande quantité. Les prix se fixent alors sur ces marchés qui intéressent les classes moyennes, regroupement hétéroclite d'artisans, marchands, fonctionnaires, laboureurs à l'aise.

Dans l'histoire du développement, l'Angleterre a ouvert la voie par la réunion d'un ensemble de conditions non programmables a priori (35). Au début du XVIIième siècle, elle se tailla un empire dans le nouveau monde. La Révolution anglaise donna le pouvoir au parlement après 1688 et le Roi n'eut plus l'initiative fiscale. Les victoires contre les Hollandais lui ouvrirent le marché mondial. Enfin, les enclosures dégonflèrent peu à peu les actifs du secteur primaire qui, affluant dans les villes, engendrèrent des relations nouvelles entre producteurs ruraux et centres urbains. Tout cela n'était pas original et ne garantissait aucune supériorité définitive. Le basculement se produisit après 1780: l'innovation technique matérialisée par la machine à vapeur appliquée à l'industrie textile et à la métallurgie. L'accroissement de puissance fut tel que Manchester fabriqua des cotonnades à meilleur prix que les artisans de l'Inde (Madras, Calcutta). Les Français, comme les autres, ont été surpris par ce changement qui mettait le monde à la portée des Anglais, aptes à ruiner, à pastoraliser quelque pays que ce soit... Il fallait que ces marchés fussent libres d'accès, ce que la Révolution française, involontairement, a favorisé. Les auteurs français, frappés par l'industrilisation, négligent les éléments complémentaires. Pourtant, la technique est insuffisante à assurer un développement cumulatif. Il faut tout d'abord une structure de la population active, liée à l'organisation sociale et aux rendements agricoles, or il n'y a pas de "Révolution alimentaire" en France jusqu'en 1840, moment où les rendements des céréales s'accroissent sans retour (36). La Révolution de 1789 a provoqué une dégradation du niveau alimentaire, comme toutes crises de subsistance depuis des siècles. Rien d'original donc, si ce n'est, d'après Morineau, que les mauvaises récoltes ne donnent plus lieu à des envolées de prix aussi spectaculaires qu'au siècle précédent car l'approvisionnement s'est fluidifié. Deuxième ingrédient: les marchés extérieurs, dans plusieurs branches du commerce international.

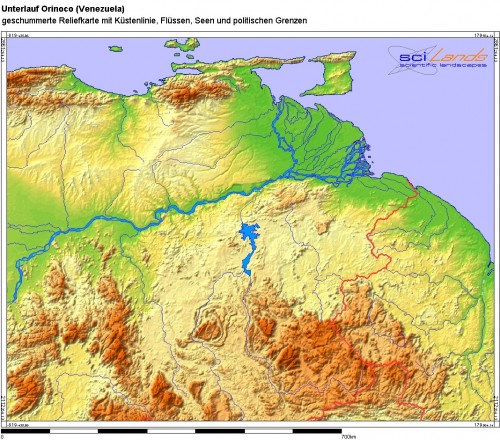

La France avait su conquérir ou garder une excellente position. Domination des marchés d'Italie et du Levant; premier fournisseur de l'Espagne en articles manufacturés, extension du commerce d'entrepôt des denrées coloniales par Saint-Domingue (où la productivité des cultures de la canne et du café en autorisait la vente à vil prix). La France ne concurrençait pas réellement la Grande-Bretagne, car la part de l'industrie y était faible (2/5). L'essentiel portait sur le café, le sucre, le vin et, point faible que la Révolution balaiera, il dépendait étroitement de Saint-Domingue. Enfin, l'industrie; elle a montré beaucoup de vitalité au XVIIIième siècle, en particulier: la laine, les toiles, le coton, la soie. L'industrie minière a démarré (charbon) et, avec elle, la production de fonte.

Résumons encore, si cela est possible sans caricaturer. La Grande-Bretagne a moins de main-d'œuvre agricole, domine des marchés et a, la première, utilisé la technique pour produire des biens destinés à des classes moyennes. Elle n'est pas organisée selon le modèle royal français. La comparaison selon le seul critère industriel est insuffisante. L'appréciation doit porter sur une configuration de structures (sociales et économiques) dans un environnement où la guerre impose ses contraintes matérielles, ce que nous montrerons ci-dessous, après que les éléments peu liés au conflit eurent été envisagés.

Une main-d'œuvre surabondante qu'il faut orienter vers l'industrie et qui, vivant en ville, doit acquérir peu à peu de nouvelles normes de consommation. Ce premier passage obligé (dans le contexte socio-historique du XVIIIième siècle) dans la longue marche du développement s'était ouvert au milieu du siècle dans le grand mouvement en faveur de l'éducation. Le despotisme éclairé avait reçu l'assentiment de tous les penseurs français, à l'exception de Rousseau, pour mettre en œuvre une politique de réformes inspirées par la raison, en vue de bien commun. Il y eut donc des tentatives pour créer des établissements pilotes: école des Ponts et Chaussées (1744), école royale militaire (1751). De plus, certaines régions disposaient d'une population alphabétisée. Alors qu'en 1790, le taux moyen n'atteignait pas 50%, le Nord-Est de la France était alphabétisé à 68%. Enfin, il existait une tradition corporatiste qui formait des artisans dans les écoles techniques. La Révolution a accéléré l'introduction des sciences dans les études, œuvre couronnée par l'université napoléonienne. Mais l'idée d'instruction publique ou d'éducation nationale n'est pas "révolutionnaire" et la Révolution ne se dote pas des moyens nécessaires à la réalisation concrète de son slogan: l'instruction gratuite pour tous. Le développement économique de la France, fondé en partie sur une main-d'œuvre relativement qualifiée, ne sera pas affecté par la Révolution.

La montée des classes moyennes, deuxième verrou à débloquer pour permettre le capitalisme, est à l'évidence une conséquence du nouvel ordre des valeurs quoique la temporalité du processus soit très étalée. Tous les économistes s'accordent à reconnaître les nocivités d'une fiscalité trop lourde. La redistribution de la charge fiscale et les transferts de richesse engendrés par l'inflation des assignats ont modifié le jeu et favorisé ces classes moyennes. L'organisation d'Ancien Régime recelait aussi deux moyens efficaces pour étouffer l'esprit d'entreprise: la vente de charges, la hiérarchie de corps. Rappelons que "la monarchie absolue des XVIIième et XVIIIième siècles ne se différencie pas tellement de l'empire romain, dont l'essentiel des dépenses était militaire. L'Etat est incapable de mener une guerre longue sans s'endetter outre-mesure. Cette situatiion est celle de tous les pays européens (38). Ces difficultés financières incitent à vendre des charges pour éviter les remboursements ultérieurs massifs. Les "riches" les achètent et souscrivent aux emprunts d'Etat. Une fois la charge acquise, ils ne demandaient plus qu'à en jouir en toute tranquilité: les entreprises capitalistes étaient étouffées par cette pratique. Plus généralement, la montée en puissance de l'économie de marché a été possible en incitant les hommes de profit à investir ailleurs que dans les charges. Perception certes à nuancer car la mise en vente de multiples patrimoines (biens communaux, d'Eglises et de certains émigrés) a mobilisé des capitaux détournés ainsi de l'industrie; donc la Révolution, au lieu de régler le problème agraire, accéléra la tendance de l'histoire française à la conquête bourgeoise de la terre.

La disparition de la hiérarchie des corps eut d'autres conséquences plus fondamentales à moyen terme. La Révolution a affirmé que la souveraineté résidait dans les citoyens dont le travail sur la nature justifiait la propriété. Or, à cette époque, on désignait par le mot "industrie" la diligence ou l'assiduité (i.e.: le travail sur la nature). Avec la Révolution française, "le travail ou l'industrie n'était plus que cette vile activité reléguée exclusivement à ces groupes de la population jugés indignes de plus hautes fonctions; il représentait au contraire la substance même de l'existence humaine et se trouvait à l'origine de tout ordre social" (39). Une telle réévaluation de l'activité humaine signifiait que produire ou distribuer des richesses devenait un acte exemplaire pour la Nation. La nouvelle vertu attachée à la production couvrait aussi les formes d'organisation. Il n'était pas convenable, avant la Révolution, d'enfreindre à grande échelle les réglementations qui fixaient l'organisation du travail. Par exemple: la productivité de biens standardisés et de médiocre qualité, ou d'emploi d'ouvriers non qualifiés dans le métier, voire recourir à des sous-traitants, était interdit, ce qui en limitait la portée pratique. La fin des corporations et la redéfinition des droits de propriété ont autorisé ce qui avait été prohibé. Donc, au début du XIXième siècle, "l'organisation de la production artisanale fut autant la conséquence des changements de statuts juridique que connut l'industrie au cours de la révolution que d'un développement du marché" (40).

En définitive, aucun progrès spectaculaire n'a été accompli dans la formation de la main-d'œuvre ou dans l'émergence d'une classe moyenne. Inversément, rien n'a été entrepris qui put dissuader les nouveaux entrepreneurs. Les facteurs décisifs, industrie et commerce, ne prennent leur dimension que dans le contexte des conflits qui, vingt années durant, marquant l'histoire des pays européens.

Guerre et blocus

"Les guerres de la Révolution et de l'Empire (...) sont la plus longue période d'hostilités que l'Europe ait connue depuis le début du XVIIIième siècle; comme elles coïncidèrent avec une étape importante de son développement économique, alors que la Révolution industrielle venait de commencer en Angleterre et que ses premiers symptômes se manifestaient dans plusieurs régions du continent, leur facteurs principaux ont perturbé les économistes: le blocus maritime des Britanniques, l'autoblocus imposé au continent par Napoléon, le bouleversement de la carte politique de l'Europe.

Le traité de commerce franco-anglais de 1786, à vocation libre-échangiste, est rendu caduc fin 1792, par la prise d'Anvers. Une fois la guerre commencée, les navires marchands et le commerce maritime français ne sont plus protégés. La marine de guerre avait été inférieure à la Royal Navy au cours du siècle et la Révolution désorganise totalement l'institution. Des officiers émigrent et la discipline se relache. Comme après une première décision draconnienne, prescrivant de capturer les navires neutres en relations avec les colonies françaises, la Grande-Bretagne, sous l'influence américaine, se contente d'interdire le commerce des neutres en ligne directe France-Colonies, jusqu'en novembre 1807; le commerce colonial s'effondre en moins de quinze ans. On ne sait pas très bien ce que souhaitaient les révolutionnaires dans le domaine du commerce international. A. Cobban soutient que les factions proposaient des politiques différentes. La première vague, dite girondine (Brissot, Clavière) souhaitait une législation très ouverte, "libérale". La seconde vague, montagnarde, fit voter en octobre 1793, une loi sur la navigation. Le facteur décisif est donc la guerre qui produisit un effondrement irréversible et transforma durablement la géographie économique de la France. Les zones industrielles portuaires déclinèrent aussi et l'activité industrielle démarra sur le continent. Le type de produit qui enrichissait les ports atlantiques correspondait à la tradition du grand commerce, sans probabilité élevée de se transformer en commerce de biens de production ou de consommation pour un vaste marché. Ce déclin a été certainement bénéfique au développement de l'économie de marché en France.

L'effet sur l'industrie n'est pas dissociable de l'autoblocus imposé par l'Empereur. Les révolutionnaires étaient plutôt tournés vers la terre, apte à engendrer de bons citoyens, ou vers l'austérité du modèle spartiate, mais peu versés dans la technique ; et les hommes éclairés pratiquaient la physique amusante. La relève de l'élite traditionnelle par la nouvelle élite des promoteurs de la civilisation industrielle (que Saint-Simon appelle de ses vœux) sensibilise surtout Sieyès qui distingue nettement deux catégories de citoyens: les passifs, les actifs, car il assimile la nation à un groupement de producteurs. Mais les révolutionnaires, peu motivés, n'ont pas mis en place de politique spécifique. Les conséquences industrielles de la Révolution se ramènent à un effet de tenaille décrit dans un texte présenté et commenté par François Crouzet (42). La première pièce soude une forte rentabilité agricole (baisse du prix des terres) et une hausse des matières premières et des salaires à prix de vente bloqué. Ce "manche" joue le rôle d'une pompe à finances au détriment de l'industrie. La seconde pièce écrase les profits ou pousse les prix à la hausse réduisant la demande. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et H. Bonn affirme, par exemple, que l'esprit d'entreprise n'en fut qu'anesthésié car les fournitures aux armées donneront une impulsion à ceux qui avaient compris la nouvelle règle du jeu: être classé dans le groupe des travailleurs pour éviter les exactions. Si, en 1800, le niveau d'activité reste en deça de celui atteint en 1789, la poussée industrielle démarrera peu après avec l'auto-blocus du continent face aux Anglais, mesure protectionniste visant à remplacer les importations par des produits continentaux. Le résultat est probant dans le textile, principale filière industrialisante, où la filature mécanique connaît un essor spectaculaire. Ce dynamisme, suggère François Crouzet, s'apprécie par rapport aux deux données de base de l'Europe: la guerre et ses multiples contraintes (prix élevés des matières premières, taux d'intérêt élevés, pénurie de capital); la suprématie absolue de l'Angleterre qui pastoralisait les pays situés dans son orbite. Si l'Empire est une conséquence directe de la Révolution, l'industrialisation de la France en recevra une aide imprévue.

Les révolutions sont interminables. Quand s'arrête la Révolution française ? En 1791, comme le croyait Barnave? A la chute de Robespierre, selon les lamentations du léniniste moyen? Au Directoire, installation de la clique bourgeoise et des penseurs «troisième république»? Ne serait-ce pas plutôt Bonaparte qui y mit un terme, puisqu'il le dit? Ou la restauration au bourgeoisisme tonitruant? L'économie française en a finalement ressenti des effets tout au long du XIXième siècle, car la Révolution a rendu honorable le commerce et les affaires, a encouragé l'acquisition des richesses et enclenché, en liaison étroite avec les contraintes militaires, l'industrialisaton du continent.

Bernard NOTIN.

(1) Schéma d'Ernest Labrousse, résumé par Pierre Vilar, Or et monnaies dans l'histoire, Flammarion, champs, 1974, P.375.

(2) Georges Gusdorf, Les principes de la pensée au siècle des lumières, Payot, 1971, p.152.

(3) François Hincker, «Les révolutionnaires et l'économie», Les cahiers de Decta III, N° 4, 1989, pp. 43-61.

(4) Georges Gusdorf, op. cit. p. 266.

(5) Raymond de Roover, «Scolastic Economics: Survival and lasting influence from the sixteenth Century to Adam Smith», Quarterly Journal of Economics, mai 1955, 161-190.

(6) Gérard Cazenave-Gabriel, «Population, Mercantilisme et libre-échange: note sur un paradoxe apparent», Revue d'économie politique, N° 5, 1979, 606-622.

(7) Louis Dumont, Homo aequalis, Gallimard, 1977.

(8) Vincent Descombes, «Pour elle un Français doit mourir», Revue européenne des sciences sociales, XXII, 1984, N° 68, 67-94.

(9) Guy Haarscher, «Louis Dumont et la genèse de l'iudéologie moderne», Revue européenne des sciences sociales, XXI, 1984, N° 68, 127-148.

(10) Pierre Rosanvallon, «Boisguillebert et la genèse de l'Etat moderne», Esprit, janvier 1982, 32-52.

(11) Cité par Pierre Rosanvallon, op. cit., p.51, note 40.

(12) Cité par Pierre Vilar, Or et monnaies dans l'histoire, p. 375.

(13) Florin Aftalion, L'économie de la Révolution française, Hachette pluriel, 1987.

(14) William H. Sewell, Gens de métier et Révolutions, Aubier, 1983, p. 151.

(15) Cité par Ernest Labrousse, «Garantisme de la Révolution française et garantisme de Sismondi», dans Croissance, échange et monnaie en économie internationale. Mélanges en l'honneur de Jean Weiller, Economica, 1985, pp. 69-80.

(16) Cité par Daniel Bell, Les contradictions culturelles du capitalisme, Presses Universitaires de Rrance, 1979, p. 237.

(17) Norbert Elias, La dynamique de l'Occident, Calmann-Lévy, 1975 p. 160.

(18) Alain Guéry, «Les finances de la monarchie française sous l'ancien régime», in Les Annales, 1977, pp. 216-239.

(19) Alain Guéry, op.cit, 231.

(20) René Sédillot, Le coût de la Révolution française, Perrin, 1987.

(21) Alfred Cobban, Le sens de la Révolution française, Julliard, 1984.

(22) Robert Schnerb, «Les vicissitudes de l'impôt direct de la constituante à Napoléon», dans Jean Bouvier, Jacques Wolff (éd.), Deux siècles de fiscalité française, 19e-20e, histoire, économie, politique, Mouton, 1973, PP. 57-70.

(23) Robert Schnerb, op.cit, 63.

(24) Jacques Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, Presses Universitaires de France, 1985, p.163.

(25) Michel Bruguière, Gestionnaires et profiteurs de la Révolution, Olivier Orban, 1986.

(26) Michel Bruguière, op.cit, 74.

(27) René Sédillot, op.cit, 242.

(28) René Sédillot, op.cit, 243.

(29) Alfred Cobban, op.cit, 93.

(30) René Sédillot, op.cit, pp. 248-249.

(31) Robert Darnton, La fin des lumières: le mesmérisme et la Révolution, Perrin, 1984.

(32) Michel Bruguière, op.cit, 170.

(33) François Caron, Histoire économique de la France: XIXe-XXe siècles, Armand Colin, 1981.

(34) Alain Caillé, Splendeurs et misères des sciences sociales, Droz, 1986, chapitre 4, 2eme partie, pp. 172-200.

(35) Michel Morineau, «Des origines de l'inégalité de développement», dans Pour une histoire économique vraie, Presses Universitaires de Lille, 1985, pp.391-411.

(36) Michel Morineau, «Révolution agricole, révolution alimentaire, révolution démographique», dans Pour une histoire économique vraie, Presses Universitaires de Lille, 1985, pp.241-276.

(37) François Crouzet, De la supériorité de l'Angleterre sur la France, Perrin, 1985 chapitre 2, pp. 22-49.

(38) Jean Meyer, Le poids de l'Etat, Presses Universitaires de France, 1983, p.50.

(39) William H. Sewell, op.cit, 201.

(40) William H Sewell, op.cit, 219.

(41) François Crouzet, op. cit, 280.

(42) François Crouzet, op. cit, chapitre 10, «Les conséquences économiques de la Révolution française, vues de Londres».

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

DI F. WILLIAM ENGDAHL - Ex:

DI F. WILLIAM ENGDAHL - Ex: