Ex: http://contre-info.info/

« L’économie mondiale tout entière repose aujourd’hui sur de gigantesques pyramides de dettes, prenant appui les unes sur les autres dans un équilibre fragile. Jamais dans le passé une pareille accumulation de promesses de payer ne s’était constatée. Jamais sans doute il n’est devenu plus difficile d’y faire face. Jamais sans doute une telle instabilité potentielle n’était apparue avec une telle menace d’un effondrement général. » En 1998, le prix Nobel d’économie Maurice Allais tirait les conclusions de la grave crise financière qui venait de frapper l’Asie. Aujourd’hui, cette analyse de l’instabilité de la mondialisation financière carburant au crédit s’avère prémonitoire.

Publié à l’origine en octobre 1998 dans le Figaro à l’occasion de la crise asiatique, ce texte a été ensuite repris dans l’ouvrage « La crise mondiale d’aujourd’hui », paru en 1999. Nous reproduisons ici un extrait où Maurice Allais décrit les causes de la crise financière qui préfigurait celle que nous connaissons aujourd’hui.

Maurice Allais, La crise mondiale d’aujourd’hui, 1999

À partir de juin 1997 une crise monétaire et financière s’est déclenchée en Asie et elle se poursuit actuellement. Le déroulement de cette crise, dont nul n’avait prévu la soudaineté et l’ampleur, a été très complexe, mais en 1997 et 1998, et pour l’essentiel, on peut distinguer trois phases : de juin à décembre 1997, de janvier à juin 1998 et de juin 1998 à octobre 1998 [1] .

· La première phase, de juin à décembre 1997, purement asiatique, a débuté avec une très forte spéculation à la baisse de la monnaie thaïlandaise, aboutissant à sa dévaluation de 18 % le 2 juillet 1997. Cette période a été marquée par la chute des monnaies et des Bourses des pays asiatiques : la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, Taïwan, Singapour, Hongkong, la Corée du Sud. La chute moyenne de leurs indices boursiers a été d’environ 40 %. Par rapport au dollar, les monnaies de la Thaïlande, de la Corée, de la Malaisie et de l’Indonésie se sont dépréciées respectivement d’environ 40 %, 40 %, 50 % et 70 %.

· La deuxième phase, de décembre 1997 à juin 1998, a donné lieu, après une courte reprise en janvier-février, à de nouvelles chutes des Bourses asiatiques. Pour l’ensemble de la période, la chute moyenne des cours a été d’environ 20 %.

Le fait marquant de cette période a été le rapatriement aux États-Unis et en Europe des capitaux prêtés à court terme en Asie, entraînant par-là même des hausses des cours de bourse aux États-Unis et en Europe. La hausse a été particulièrement marquée à Paris, où le CAC 40 a augmenté d’environ 40 % de décembre 1997 à juillet 1998, hausse deux fois plus forte qu’à New York.

La fin de cette période a été marquée par une très forte baisse des matières premières et un effondrement de la Bourse de Moscou d’environ 60 %. Au cours de cette période, les difficultés des intermédiaires financiers au Japon se sont aggravées et le yen a continué à se déprécier. De fortes tensions monétaires se sont également manifestées en Amérique latine.

· La troisième phase a débuté en juillet 1998, avec de très fortes tensions politiques, économiques et monétaires en Russie [2]. Le rouble n’a plus été convertible. Le 2 septembre, il avait perdu 70 % de sa valeur et une hyperinflation s’était déclenchée.

Cette situation a suscité de très fortes baisses des actions aux États-Unis et en Europe. La baisse à Paris du CAC 40, d’environ 30 %, a été spectaculaire. Elle s’est répandue rapidement dans le monde entier. Personne aujourd’hui n’apparaît réellement capable de prévoir l’avenir avec quelque certitude.

· Dans les pays asiatiques, qui ont subi des baisses considérables de leurs monnaies et de leurs Bourses, les fuites spéculatives de capitaux ont entraîné de très graves difficultés sociales. Ce qui est pour le moins affligeant, c’est que les grandes institutions internationales sont bien plus préoccupées par les pertes des spéculateurs (indûment qualifiés d’investisseurs) que par le chômage et la misère suscités par cette spéculation.

La crise mondiale d’aujourd’hui et la Grande Dépression. De profondes similitudes

· De profondes similitudes apparaissent entre la crise mondiale d’aujourd’hui et la Grande Dépression de 1929-1934 : la création et la destruction de moyens de paiement par le système du crédit, le financement d’investissements à long terme avec des fonds empruntés à court terme, le développement d’un endettement gigantesque, une spéculation massive sur les actions et les monnaies, un système financier et monétaire fondamentalement instable.

Cependant, des différences majeures existent entre les deux crises. Elles correspondent à des facteurs fondamentalement aggravants.

· En 1929 , le monde était partagé entre deux zones distinctes : d’une part, l’Occident, essentiellement les États-Unis et l’Europe et, d’autre part, le monde communiste, la Russie soviétique et la Chine. Une grande part du tiers-monde d’aujourd’hui était sous la domination des empires coloniaux, essentiellement ceux de la Grande-Bretagne et de la France.

Aujourd’hui, depuis les années 70, une mondialisation géographiquement de plus en plus étendue des économies s’est développée, incluant les pays issus des anciens empires coloniaux, la Russie et les pays de l’Europe de l’Est depuis la chute du Mur de Berlin en 1989. La nouvelle division du monde se fonde sur les inégalités de développement économique.

Il y a ainsi entre la situation de 1929 et la situation actuelle une différence considérable d’échelle, c’est le monde entier qui actuellement est concerné.

· Depuis les années 70, une seconde différence, majeure également et sans doute plus aggravante encore, apparaît relativement à la situation du monde de 1929.

Une mondialisation précipitée et excessive a entraîné par elle-même des difficultés majeures. Une instabilité sociale potentielle est apparue partout, une accentuation des inégalités particulièrement marquée aux États-Unis, et un chômage massif en Europe occidentale.

La Russie et les pays de l’Europe de l’Est ont rencontré également des difficultés majeures en raison d’une libéralisation trop hâtive.

Alors qu’en 1929 le chômage n’est apparu en Europe qu’à la suite de la crise financière et monétaire, un chômage massif se constate déjà aujourd’hui au sein de l’Union européenne, pour des causes très différentes, et ce chômage ne pourrait qu’être très aggravé si la crise financière et monétaire mondiale d’aujourd’hui devait se développer.

· En fait, on ne saurait trop insister sur les profondes similitudes, tout à fait essentielles, qui existent entre la crise d’aujourd’hui et les crises qui l’ont précédée, dont la plus significative est sans doute celle de 1929. Ce qui est réellement important, en effet, ce n’est pas tant l’analyse des modalités relativement complexes, des « technicalities » de la crise actuelle, qu’une compréhension profonde des facteurs qui l’ont générée.

De cette compréhension dépendent en effet un diagnostic correct de la crise actuelle et l’élaboration des réformes qu’il conviendrait de réaliser pour mettre fin aux crises qui ne cessent de ravager les économies depuis au moins deux siècles, toujours de plus en plus fortes en raison de leur extension progressive au monde entier.

La création et la destruction de moyens de paiement par le mécanisme du crédit

· Fondamentalement, le mécanisme du crédit aboutit à une création de moyens de paiement ex nihilo, car le détenteur d’un dépôt auprès d’une banque le considère comme une encaisse disponible, alors que, dans le même temps, la banque a prêté la plus grande partie de ce dépôt qui, redéposée ou non dans une banque, est considérée comme une encaisse disponible par son récipiendaire. À chaque opération de crédit il y a ainsi duplication monétaire. Au total, le mécanisme du crédit aboutit à une création de monnaie ex nihilo par de simples jeux d’écriture [3]. Reposant essentiellement sur la couverture fractionnaire des dépôts, il est fondamentalement instable.

Le volume des dépôts bancaires dépend en fait d’une double décision, celle de la banque de s’engager à vue et celle des emprunteurs de s’endetter. Il résulte de là que le montant global de la masse monétaire est extrêmement sensible aux fluctuations conjoncturelles. Il tend à croître en période d’optimisme et à décroître en période de pessimisme, d’où des effets déstabilisateurs.

En fait, il est certain que, pour la plus grande part, l’ampleur de ces fluctuations résulte du mécanisme du crédit et que, sans l’amplification de la création (ou de la destruction) monétaire par la voie bancaire, les fluctuations conjoncturelles seraient considérablement atténuées, sinon totalement supprimées [4] .

· De tout temps, on a pu parler des « miracles du crédit ». Pour les bénéficiaires du crédit, il y a effectivement quelque chose de miraculeux dans le mécanisme du crédit puisqu’il permet de créer ex nihilo un pouvoir d’achat effectif qui s’exerce sur le marché, sans que ce pouvoir d’achat puisse être considéré comme la rémunération d’un service rendu.

Cependant, autant la mobilisation d’« épargnes vraies » par les banques pour leur permettre de financer des investissements productifs est fondamentalement utile, autant la création de « faux droits » par la création monétaire est fondamentalement nocive, tant du point de vue de l’efficacité économique qu’elle compromet par les distorsions de prix qu’elle suscite que du point de vue de la distribution des revenus qu’elle altère et rend inéquitable.

Le financement d’investissements à long terme avec des fonds empruntés à court terme

Par l’utilisation des dépôts à vue et à court terme de ses déposants, l’activité d’une banque aboutit à financer des investissements à moyen ou long terme correspondant aux emprunts qu’elle a consentis à ses clients. Cette activité repose ainsi sur l’échange de promesses de payer à un terme donné de la banque contre des promesses de payer à des termes plus éloignés des clients moyennant le paiement d’intérêts.

Les totaux de l’actif et du passif du bilan d’une banque sont bien égaux, mais cette égalité est purement comptable, car elle repose sur la mise en parallèle d’éléments de nature différente : au passif, des engagements à vue et à court terme de la banque ; à l’actif, des créances à plus long terme correspondant aux prêts effectués par la banque.

De là résulte une instabilité potentielle permanente du système bancaire dans son ensemble puisque les banques sont à tout moment dans l’incapacité absolue de faire face à des retraits massifs des dépôts à vue ou des dépôts à terme arrivant à échéance, leurs actifs n’étant disponibles qu’à des termes plus éloignés.

Si tous les investissements dans les pays sous-développés avaient été financés par les banques, grâce à des prêts privés d’une maturité au moins aussi éloignée, et si le financement des déficits de la balance des transactions courantes des États-Unis était uniquement assuré par des investissements étrangers à long terme aux États-Unis, tous les déséquilibres n’auraient qu’une portée beaucoup plus réduite, et il n’existerait aucun risque majeur.

Ce qui, par contre, est éminemment dangereux, c’est l’amplification des déséquilibres par le mécanisme du crédit et l’instabilité du système financier et monétaire tout entier, sur le double plan national et international, qu’il suscite. Cette instabilité a été considérablement aggravée par la totale libération des mouvements de capitaux dans la plus grande partie du monde.

Le développement d’un endettement gigantesque

À partir de 1974, le développement universel des crédits bancaires et l’inflation massive qui en est résultée ont abaissé pour une décennie les taux d’intérêt réels à des valeurs très faibles, voire négatives, génératrices à la fois d’inefficacité et de spoliation. À des épargnes vraies se sont substitués des financements longs à partir d’une création monétaire ex nihilo. Les conditions de l’efficacité comme celles de l’équité s’en sont trouvées compromises. Le fonctionnement du système a abouti tout à la fois à un gaspillage de capital et à une destruction de l’épargne.

· C’est grâce à la création monétaire que, pour une large part, les pays en voie de développement ont été amenés à mettre en place des plans de développement trop ambitieux, et à vrai dire déraisonnables, et à remettre à plus tard les ajustements qui s’imposaient, tant il est facile d’acheter, dès lors qu’on peut se contenter de payer avec des promesses de payer.

Par nécessité, la plupart des pays débiteurs ont été amenés à se procurer par de nouveaux emprunts les ressources nécessaires à la fois pour financer les amortissements et les intérêts de leurs dettes et pour réaliser de nouveaux investissements. Peu à peu, cependant, la situation est devenue intenable.

· Parallèlement, l’endettement des administrations publiques des pays développés en pourcentage du produit national brut et la charge des intérêts en pourcentage des dépenses publiques ont atteint des niveaux difficilement supportables.

Une spéculation massive

Depuis 1974, une spéculation massive s’est développée à l’échelle mondiale. La spéculation sur les monnaies et la spéculation sur les actions, les obligations et les produits dérivés en représentent deux illustrations significatives.

· La substitution, en mars 1973, du système des changes flottants au système des parités fixes, mais révisables, a accentué l’influence de la spéculation sur les changes alimentée par le crédit.

Associé au système des changes flottants, le système du crédit tel qu’il fonctionne actuellement a puissamment contribué à l’instabilité profonde des taux de change depuis 1974.

Pendant toute cette période, une spéculation effrénée s’est développée sur les taux de change relatifs des principales monnaies, le dollar, le deutschemark et le yen, chaque monnaie pouvant être achetée à crédit contre une autre, grâce au mécanisme du crédit.

· La spéculation sur les actions et les obligations a été tout aussi spectaculaire. À New York, et depuis 1983, se sont développés à un rythme exponentiel de gigantesques marchés sur les « stock-index futures », les « stock-index options », les « options on stock-index futures », puis les « hedge funds » et tous « les produits dérivés » présentés comme des panacées.

Ces marchés à terme, où le coût des opérations est beaucoup plus réduit que sur les opérations au comptant et où pour l’essentiel les positions sont prises à crédit, ont permis une spéculation accrue et généré une très grande instabilité des cours. Ils ont été accompagnés d’un développement accéléré de fonds spéculatifs, les "hedge-funds".

En fait, sans la création de monnaie et de pouvoir d’achat ex nihilo que permet le système du crédit, jamais les hausses extraordinaires des cours de bourse que l’on constate avant les grandes crises ne seraient possibles, car à toute dépense consacrée à l’achat d’actions, par exemple, correspondrait quelque part une diminution d’un montant équivalent de certaines dépenses, et tout aussitôt se développeraient des mécanismes régulateurs tendant à enrayer toute spéculation injustifiée.

· Qu’il s’agisse de la spéculation sur les monnaies ou de la spéculation sur les actions, ou de la spéculation sur les produits dérivés, le monde est devenu un vaste casino où les tables de jeu sont réparties sur toutes les longitudes et toutes les latitudes. Le jeu et les enchères, auxquelles participent des millions de joueurs, ne s’arrêtent jamais. Aux cotations américaines se succèdent les cotations à Tokyo et à Hongkong, puis à Londres, Francfort et Paris.

Partout, la spéculation est favorisée par le crédit puisqu’on peut acheter sans payer et vendre sans détenir. On constate le plus souvent une dissociation entre les données de l’économie réelle et les cours nominaux déterminés par la spéculation.

Sur toutes les places, cette spéculation, frénétique et fébrile, est permise, alimentée et amplifiée par le crédit. Jamais dans le passé elle n’avait atteint une telle ampleur.

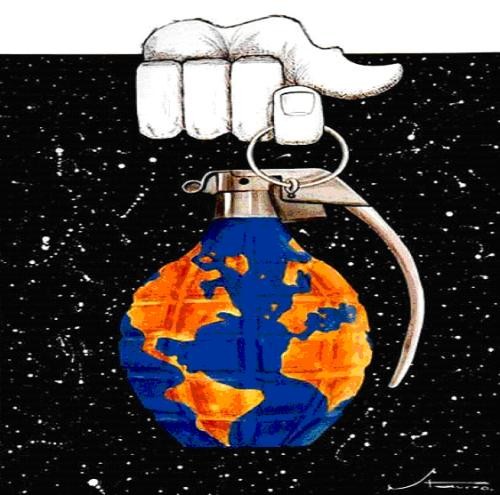

Un système financier et monétaire fondamentalement instable L’économie mondiale tout entière repose aujourd’hui sur de gigantesques pyramides de dettes, prenant appui les unes sur les autres dans un équilibre fragile. Jamais dans le passé une pareille accumulation de promesses de payer ne s’était constatée. Jamais sans doute il n’est devenu plus difficile d’y faire face. Jamais sans doute une telle instabilité potentielle n’était apparue avec une telle menace d’un effondrement général.

Toutes les difficultés rencontrées résultent de la méconnaissance d’un fait fondamental, c’est qu’aucun système décentralisé d’économie de marchés ne peut fonctionner correctement si la création incontrôlée ex nihilo de nouveaux moyens de paiement permet d’échapper, au moins pour un temps, aux ajustements nécessaires. Il en est ainsi toutes les fois que l’on peut s’acquitter de ses dépenses ou de ses dettes avec de simples promesses de payer, sans aucune contrepartie réelle, directe ou indirecte, effective.

Devant une telle situation, tous les experts sont à la recherche de moyens, voire d’expédients, pour sortir des difficultés, mais aucun accord réel ne se réalise sur des solutions définies et efficaces.

Pour l’immédiat, la presque totalité des experts ne voient guère d’autre solution, au besoin par des pressions exercées sur les banques commerciales, les Instituts d’émission et le FMI, que la création de nouveaux moyens de paiement permettant aux débiteurs et aux spéculateurs de faire face au paiement des amortissements et des intérêts de leurs dettes, en alourdissant encore par là même cette charge pour l’avenir.

Au centre de toutes les difficultés rencontrées, on trouve toujours, sous une forme ou une autre, le rôle néfaste joué par le système actuel du crédit et la spéculation massive qu’il permet. Tant qu’on ne réformera pas fondamentalement le cadre institutionnel dans lequel il joue, on rencontrera toujours, avec des modalités différentes suivant les circonstances, les mêmes difficultés majeures. Toutes les grandes crises du XIXème et du XXème siècle ont résulté du développement excessif des promesses de payer et de leur monétisation.

Particulièrement significative est l’absence totale de toute remise en cause du fondement même du système de crédit tel qu’il fonctionne actuellement, savoir la création de monnaie ex nihilo par le système bancaire et la pratique généralisée de financements longs avec des fonds empruntés à court terme.

En fait, sans aucune exagération, le mécanisme actuel de la création de monnaie par le crédit est certainement le "cancer" qui ronge irrémédiablement les économies de marchés de propriété privée.

L’effondrement de la doctrine laissez-fairiste mondialiste

Depuis deux décennies, une nouvelle doctrine s’était peu à peu imposée, la doctrine du libre échange mondialiste, impliquant la disparition de tout obstacle aux libres mouvements des marchandises, des services et des capitaux.

· Suivant cette doctrine, la disparition de tous les obstacles à ces mouvements serait une condition à la fois nécessaire et suffisante d’une allocation optimale des ressources à l’échelle mondiale.

Tous les pays et, dans chaque pays, tous les groupes sociaux verraient leur situation améliorée.

Le marché, et le marché seul, était considéré comme pouvant conduire à un équilibre stable, d’autant plus efficace qu’il pouvait fonctionner à l’échelle mondiale. En toutes circonstances, il convenait de se soumettre à sa discipline.

Les partisans de cette doctrine, de ce nouvel intégrisme, étaient devenus aussi dogmatiques que les partisans du communisme avant son effondrement définitif avec la chute du Mur de Berlin en 1989. Pour eux, l’application de cette doctrine libre-échangiste mondialiste s’imposait à tous les pays et, si des difficultés se présentaient dans cette application, elles ne pouvaient être que temporaires et transitoires.

Pour tous les pays en voie de développement, leur ouverture totale vis-à-vis de l’extérieur était une condition nécessaire et la preuve en était donnée, disait-on, par les progrès extrêmement rapides des pays émergents du Sud-Est asiatique. Là se trouvait, répétait-on constamment, un pôle de croissance majeur pour tous les pays occidentaux.

Pour les pays développés, la suppression de toutes les barrières tarifaires ou autres était une condition de leur croissance, comme le montraient décisivement les succès incontestables des tigres asiatiques, et, répétait-on encore, l’Occident n’avait qu’à suivre leur exemple pour connaître une croissance sans précédent et un plein-emploi [5]. Tout particulièrement la Russie et les pays ex-communistes de l’Est, les pays asiatiques et la Chine en premier lieu, constituaient des pôles de croissance majeurs qui offraient à l’Occident des possibilités sans précédent de développement et de richesse.

Telle était fondamentalement la doctrine de portée universelle qui s’était peu à peu imposée au monde et qui avait été considérée comme ouvrant un nouvel âge d’or à l’aube du XXIeme siècle.

Cette doctrine a constitué le credo indiscuté de toutes les grandes organisations internationales ces deux dernières décennies, qu’il s’agisse de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l’Organisation mondiale du commerce, de l’Organisation de coopération et de développement économiques, ou de l’Organisation de Bruxelles.

· Toutes ces certitudes ont fini par être balayées par la crise profonde qui s’est développée à partir de 1997 dans l’Asie du Sud-Est, puis dans l’Amérique latine, pour culminer en Russie en août 1998 et atteindre les établissements bancaires et les Bourses américaines et européennes en septembre 1998.

Cette crise a entraîné partout, tout particulièrement en Asie et en Russie, un chômage massif et des difficultés sociales majeures. Partout les credo de la doctrine du libre-échange mondialiste ont été remis en cause. Deux facteurs majeurs ont joué un rôle décisif dans cette crise mondiale d’une ampleur sans précédent après la crise de 1929 :

l’instabilité potentielle du système financier et monétaire mondial ;

l’instabilité potentielle du système financier et monétaire mondial ;

la mondialisation de l’économie à la fois sur le plan monétaire et sur le plan réel [6].

la mondialisation de l’économie à la fois sur le plan monétaire et sur le plan réel [6].

En fait, ce qui devait arriver est arrivé. L’économie mondiale, qui était dépourvue de tout système réel de régulation et qui s’était développée dans un cadre anarchique, ne pouvait qu’aboutir tôt ou tard à des difficultés majeures.

La doctrine régnante avait totalement méconnu une donnée essentielle : une libéralisation totale des échanges et des mouvements de capitaux n’est possible, elle n’est souhaitable que dans le cadre d’ensembles régionaux groupant des pays économiquement et politiquement associés, et de développement économique et social comparable.

· En fait, le nouvel ordre mondial, ou le prétendu ordre mondial, s’est effondré et il ne pouvait que s’effondrer. L’évidence des faits a fini par l’emporter sur les incantations doctrinales.

Ex: http:://www.polemia.com/

Ex: http:://www.polemia.com/

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

l’instabilité potentielle du système financier et monétaire mondial ;

l’instabilité potentielle du système financier et monétaire mondial ;

.jpg)

.jpg) Zwischenzeitlich rumort es auch in der EU-Kommission. Sie hatte die Regierung in Dublin erst vor wenigen Tagen aufgefordert, ihren derzeitigen Sparkurs noch einmal »drastisch« zu verschärfen, weil nur so das Staatsdefizit von derzeit 14,3 Prozent des BIP bis zum Jahr 2014 unter den EU-Grenzwert von drei Prozent gedrückt werden könne.

Zwischenzeitlich rumort es auch in der EU-Kommission. Sie hatte die Regierung in Dublin erst vor wenigen Tagen aufgefordert, ihren derzeitigen Sparkurs noch einmal »drastisch« zu verschärfen, weil nur so das Staatsdefizit von derzeit 14,3 Prozent des BIP bis zum Jahr 2014 unter den EU-Grenzwert von drei Prozent gedrückt werden könne.

La tâche du FMI est d’empêcher ou, du moins, de limiter l’effet des crises financières qui affectent les Etats et qui pourraient avoir des répercussions sur l’économie mondiale. Les esprits critiques nous disent que ce système fait tomber les gouvernements et les banques dans la tentation de faire des affaires risquées car, de fait, le FMI, en cas d’échec, vole à leur secours. Le FMI est alimenté par des cotisations payées par les grands Etats industrialisés. Les Etats-Unis sont l’Etat qui, en réalité, profite pleinement de l’institution qu’est le FMI, parce que Washington use de son influence prépondérante pour dire quels Etats doivent recevoir une aide et quels Etats doivent en être privés, et sous quelles conditions.

La tâche du FMI est d’empêcher ou, du moins, de limiter l’effet des crises financières qui affectent les Etats et qui pourraient avoir des répercussions sur l’économie mondiale. Les esprits critiques nous disent que ce système fait tomber les gouvernements et les banques dans la tentation de faire des affaires risquées car, de fait, le FMI, en cas d’échec, vole à leur secours. Le FMI est alimenté par des cotisations payées par les grands Etats industrialisés. Les Etats-Unis sont l’Etat qui, en réalité, profite pleinement de l’institution qu’est le FMI, parce que Washington use de son influence prépondérante pour dire quels Etats doivent recevoir une aide et quels Etats doivent en être privés, et sous quelles conditions.

Zuma scheint zuversichtlich, dass seine Lobbyarbeit erfolgreich sein wird, und er den angestrebten Sprung in den Kreis der BRIC-Staaten schafft. Ein wenig überrascht ist man über das beharrliche Ansinnen des südafrikanischen Präsidenten an einigen Orten aber schon. Denn letztendlich bedarf es einer Aufnahme unter der

Zuma scheint zuversichtlich, dass seine Lobbyarbeit erfolgreich sein wird, und er den angestrebten Sprung in den Kreis der BRIC-Staaten schafft. Ein wenig überrascht ist man über das beharrliche Ansinnen des südafrikanischen Präsidenten an einigen Orten aber schon. Denn letztendlich bedarf es einer Aufnahme unter der

L’homme ne vit pas seulement de pain. Mais il en vit! La vieille sentence qui veut que l’économie soit notre destin devient d’autant plus valide lorsqu’une chancelière, tout en dilettantisme, se révèle personnellement comme une fatalité. L’économie s’avère souvent alambiquée, pour le commun des mortels, elle est constituée d’arcanes mystérieuses. Même les grands fiscalistes et capitaines d’industrie ne peuvent la gérer que très partiellement. Pourtant aucune personne dotée de rationalité n’ira jusqu’à dire que l’économie est aussi peu influençable que la météo ou le tirage des numéros du loto.

L’homme ne vit pas seulement de pain. Mais il en vit! La vieille sentence qui veut que l’économie soit notre destin devient d’autant plus valide lorsqu’une chancelière, tout en dilettantisme, se révèle personnellement comme une fatalité. L’économie s’avère souvent alambiquée, pour le commun des mortels, elle est constituée d’arcanes mystérieuses. Même les grands fiscalistes et capitaines d’industrie ne peuvent la gérer que très partiellement. Pourtant aucune personne dotée de rationalité n’ira jusqu’à dire que l’économie est aussi peu influençable que la météo ou le tirage des numéros du loto. Une semaine avant le sommet du G20 au Canada, la Banque Centrale Chinoise (BCC) a annoncé qu’elle assouplirait voire relâcherait les liens qui unissent le Renminbi (le Yuan) au dollar américain. La Banque centrale chinoise exclut toutefois une réévalution hâtée ou unique. Le cours des changes serait ainsi “maintenu à un niveau raisonnable et équilibré, ce qui lui apportera une stabilité fondamentale”, a dit le porte-paroles de la BCC. Les fluctuations dans le cours des changes ne pourront s’effectuer que dans un “corridor” de 0,5% par jour. Le 21 juin, le cours du change était de 6,80 renminbi pour 1 dollar américain, ce qui est un record. La semaine précédente, le cours du change était de 6,82 renminbi. Jusqu’en 2005, la Chine avait maintenu le cours de manière constante à 8,28 renminbi pour 1$, en achetant des masses de billets verts. Ensuite, dans les années qui suivirent, la BCC avait autorisé une réévaluation continuelle de la monnaie chinoise. En 2008, elle avait gelé le change à cause de la crise financière mondiale à environ 6,83 renminbi.

Une semaine avant le sommet du G20 au Canada, la Banque Centrale Chinoise (BCC) a annoncé qu’elle assouplirait voire relâcherait les liens qui unissent le Renminbi (le Yuan) au dollar américain. La Banque centrale chinoise exclut toutefois une réévalution hâtée ou unique. Le cours des changes serait ainsi “maintenu à un niveau raisonnable et équilibré, ce qui lui apportera une stabilité fondamentale”, a dit le porte-paroles de la BCC. Les fluctuations dans le cours des changes ne pourront s’effectuer que dans un “corridor” de 0,5% par jour. Le 21 juin, le cours du change était de 6,80 renminbi pour 1 dollar américain, ce qui est un record. La semaine précédente, le cours du change était de 6,82 renminbi. Jusqu’en 2005, la Chine avait maintenu le cours de manière constante à 8,28 renminbi pour 1$, en achetant des masses de billets verts. Ensuite, dans les années qui suivirent, la BCC avait autorisé une réévaluation continuelle de la monnaie chinoise. En 2008, elle avait gelé le change à cause de la crise financière mondiale à environ 6,83 renminbi.

Das bedeutet, dass die US-Regierung die Investoren – vor allem ausländische Zentralbanken wie die japanische und chinesische – davon überzeugen muss, in nie dagewesener Höhe neue US-Staatspapiere zu kaufen, und das zu einem Zeitpunkt, an dem diese Länder bereits an der Stabilität des Dollars zu zweifeln beginnen. Nur wegen der Griechenland-Krise und der inszenierten Panik über die Zukunft des Euro konnte eine volle Dollar-Krise bisher abgewendet werden. Derzeit kann niemand sagen, wie lange dies noch möglich sein wird. Klar ist hingegen: Ohne eine wie auch immer geartete neue Kriegssituation lässt sich die Stabilität des Dollar nicht aufrecht erhalten.

Das bedeutet, dass die US-Regierung die Investoren – vor allem ausländische Zentralbanken wie die japanische und chinesische – davon überzeugen muss, in nie dagewesener Höhe neue US-Staatspapiere zu kaufen, und das zu einem Zeitpunkt, an dem diese Länder bereits an der Stabilität des Dollars zu zweifeln beginnen. Nur wegen der Griechenland-Krise und der inszenierten Panik über die Zukunft des Euro konnte eine volle Dollar-Krise bisher abgewendet werden. Derzeit kann niemand sagen, wie lange dies noch möglich sein wird. Klar ist hingegen: Ohne eine wie auch immer geartete neue Kriegssituation lässt sich die Stabilität des Dollar nicht aufrecht erhalten.