Quelle interprétation de l’eurasisme ?

par Yohann Sparfell

Ex: https://www.in-limine.eu

Chez de nombreux nationalistes et dissidents des nations occidentales, qui comprennent toutefois l’importance de prolonger leur idéal en direction du redressement spirituel et politique de la civilisation européenne, le néo-eurasisme est perçu de plus en plus, nous semble-t-il, comme une doctrine politique, géopolitique, et même métapolitique, intéressant exclusivement la Russie. Nous pensons que cette aperception des choses est issue d’une interprétation de cette nouvelle théorie politique qui émane principalement de deux éléments, historique et conjoncturel : d’une part le fait que l’eurasisme soit à son origine, c’est-à-dire au début du XXième siècle, l’aboutissement du travail intellectuel de penseurs russes, certains émigrés en Europe de l’Ouest (Mendeleev, Troubetskoï, Florovsky, Alexeïev, etc.) et, d’autre part, que la majorité des militants européens actuels ne saisissent pas toujours clairement la nécessité, simultanément à leur combat (consistant à stimuler et à affirmer la singularité d’une civilisation, la civilisation européenne, à partir de ce qui subsiste de ses fondements culturels et spirituels), de participer à l’élaboration d’une nouvelle théorie politique universelle propre à proposer de façon adéquatement différenciée à chaque civilisation un devenir qui s’ « abreuve » de la Tradition et qui s’oriente par rapport à la Centralité atemporelle de Celle-ci (cet enjeu hautain se situe donc au niveau supérieur de la doctrine, et au-delà, au niveau d’une vision spirituelle universelle du monde, avant même de pouvoir se situer au niveau inférieur, quoique essentiel, de son adaptation à une civilisation en particulier afin de lui restituer un Centre immatériel inspiré par cette vision supérieur du monde, bref, d’instaurer un Imperium européen).

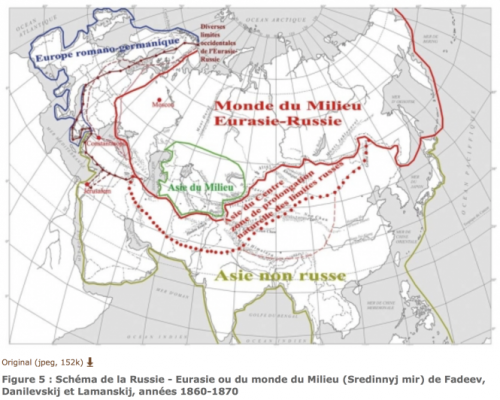

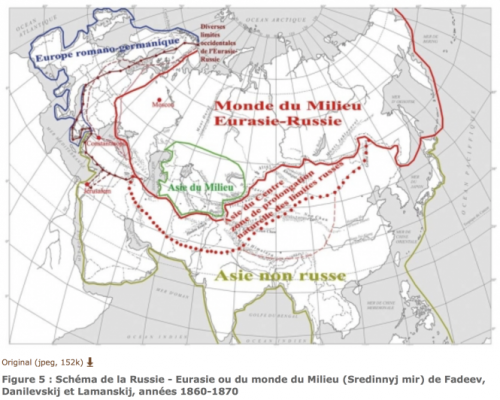

Le premier élément, historique, ci-dessus mentionné, pourrait sembler surmonté par l’effet du temps, mais en apparence seulement, surtout chez certains nationalistes de l’Europe de l’Est principalement, puisqu’il joue encore, du fait de son origine russe, un rôle répulsif tant il est vrai que l’eurasisme représente pour eux un idéal oriental, asiatique, donc strictement étranger à la culture européenne originelle, et qui plus est, amalgamé au passé bolchévique. Il est exact que l’eurasisme initial s’appuyait grandement sur un « fusionisme » slavo-turco-musulman en phase avec la vision d’une destinée impériale singulière multi-ethnique et multi-nationale de la Russie intégrant ses aspects européen et turco-mongol. Il était effectivement l’aboutissement doctrinal d’une volonté, dans l’esprit de ces penseurs russes exilés, consistant à redonner des perspectives véritablement impériales à la Russie, c’est-à-dire d’en faire le siège du Centre politique et spirituel d’une civilisation prétendument singulière, suite aux enseignements qu’ils ont pu tirer de la révolution bolchevique. Mais le but ici n’est pas d’analyser, même brièvement, cet eurasisme originel car nous pensons pour notre part que le néo-eurasisme, que nous participerons ici à faire mieux appréhender sous le vocable d’« eurasisme », tout simplement, a su dépasser, grâce aux travaux et aux relations internationales soutenus par Alexandre Douguine et bien d’autres, l’espace auquel il s’était donné pour tâche sacrée à l’époque de redonner une Vie spirituellement ordonnée. Il nous faut aujourd’hui « européaniser » cette pensée féconde, car elle est, en réalité, issue de l’Europe même, de l’expérience historique de cet Europe slavo-caucasienne étendue aux nations touraniennes limitrophes.

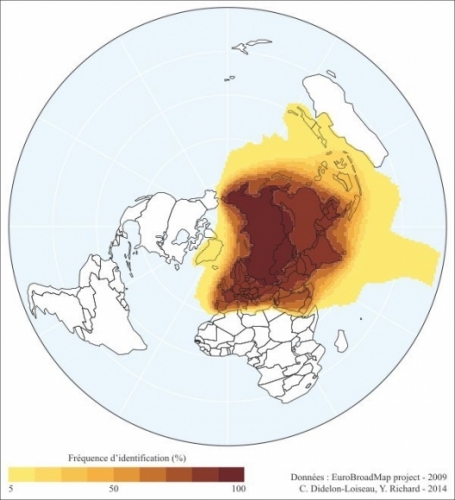

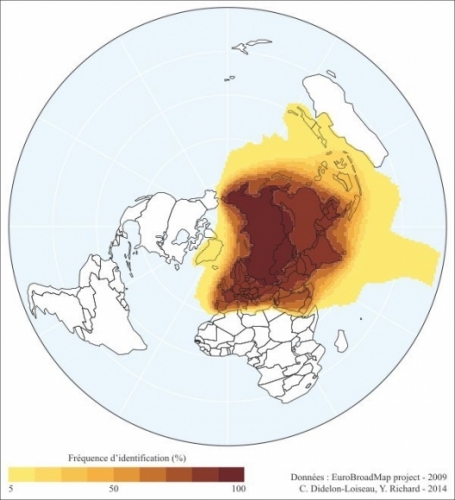

Le second point, que nous avons qualifiés de conjoncturel, pourrait être lié au fait que la Russie s’affirme de plus en plus comme un acteur majeur du jeu géopolitique mondial actuel. Partant, ce qui est perçu de façon croissante comme une Nation qui non seulement voudrait affirmer sa singularité telle une civilisation en propre mais qui, dans le même temps, est victime d’un ostracisme de la part du cartel des pays occidentaux (sous la pression américaine), se voit bénéficier, et ce d’un point de vue qui peine à comprendre la nécessité actuelle d’une nouvelle démarche spirituel et politique vers l’universel, d’une théorie politique « appropriée » qui serait donc prétendument adaptée à son paradigme culturel, géographique et historique, voire ethnique (ce qui en soit est un non sens puisque la Russie est ethniquement et majoritairement indo-européenne), : l’eurasisme. Dans l’esprit de ces contempteurs de l’univers russe, ainsi d’ailleurs que de beaucoup d’eurasistes russes eux-mêmes, l’eurasisme serait par conséquent le prolongement doctrinal d’une césure civilisationnelle séparant la Russie du reste de l’Europe, position affirmée par Douguine lui-même (qui estime que la Russie est une civilisation orientale fortement influencée par la culture touranienne. Mais nous pourrions répondre que l’Europe, plus à l’ouest et au sud, a aussi été influencée par les cultures touranienne sans pour autant qu’elle n’en reste européenne). Il est tout à fait exact de dire que cette doctrine prend directement en compte les situations géographique et géopolitique russes au sein du Grand Continent Eurasien et la réalité socio-culturelle des peuples divers qui composent la Fédération de Russie aujourd’hui en phase d’affirmation empreinte d’incertitudes et d’hésitations à l’égard du reste de l’Europe. Cette nouvelle théorie politique, et spirituelle (ce qu’elle se doit d’être en tout premier lieu – mais nous y reviendrons), est centrée (et ce terme est d’importance à cet égard) sur une réalité des rapports internationaux actuels et une certaine aspiration qui en découle logiquement (sentiment d’exclusion de la sphère originelle européenne – sanctions, présence de l’OTAN aux frontières occidentales de la Russie, etc.). Il est bien entendu que cette aspiration motivée par la réalité actuelle d’un Occident en perte d’hégémonie ne saurait qu’être mis en parallèle avec l’absence de réelle aspiration autonome d’une Union Européenne engluée dans son atlantisme et son néo-libéralisme destructeur.

La démarche russe vers une vision civilisationnelle auto-centrée est fondée d’après la position centrale de cette immense Nation, position tout autant historique que géographique issue de la rencontre des peuples indo-européens et de peuples touraniens dans leur marche eschatologique respective, les premiers cherchant le levant et les immensités continentales du sud-est, les seconds le couchant et l’ouverture vers les mers occidentales du sud-ouest. Il ne saurait être question de nier l’Histoire, ni d’ailleurs la réalité de la mission historique d’une Nation indo-européenne qui devait pousser vers l’Est et les Grands Espaces eurasiens pour l’affirmation du pouvoir européen en Eurasie. L’eurasisme se fonde sur la reconnaissance des implications de cette aventure humaine guerrière et créatrice ayant finalement abouti à une Fédération de peuples multi-ethniques (mais avec l’ethnos slavo-caucasien au centre de cette dynamique nationale) dont la particularité est d’assumer aujourd’hui à elle seule un rôle de pivot et d’ouverture entre l’Orient et l’Occident. La Russie actuelle, avec les nations indépendantes qui lui sont historiquement, culturellement et économiquement liées, ainsi que spirituellement (soit l’Arménie, la Géorgie, la Biélorussie, l’Ossétie, etc.), participent bien à leur manière d’une civilisation qui s’est étendue historiquement au cœur de l’Eurasie, soit l’Europe, d’où elles jouent en réalité le rôle de lien entre cette dernière et l’Orient (Chine, nations turciques centre-eurasiennes et nations principalement d’origine indo-européennes du Sud eurasien : Iran, Inde). Son héritage européen primordiale, et toujours actif dans la pensée eurasiste même, ne saurait édulcorer une réalité rendue bien plus complexe et diverse par sa rencontre avec l’Orient, d’autant plus assumée de par son extension au sein du continent eurasiatique jusqu’au Pacifique (les Cosaques atteignent le Pacifique en 1640) et le Caucase (annexion de diverses nations caucasiennes au début du XIXième siècle : Arménie, Daghestan, Azerbaïdjan), ce qui a renforcé d’une certaine façon sa singularité par rapport au reste de la Mère Patrie européenne. Mais d’une certaine façon seulement car les liens, pour être distendus, n’en sont pas moins présents vers l’Europe dans une vision partagée de l’homme que l’on pourrait à juste titre relier à un « humanisme » européen originel hérité des traditions pré-chrétiennes aujourd’hui en grande partie dévoyées dans le catholicisme réformé, mais mieux conservés dans l’orthodoxie russe. La Russie est et restera européenne, si l’Europe, et elle-même, le veulent !

L’eurasisme est donc issu d’une prise de conscience de la généalogie d’une Nation singulière au sein de laquelle ce courant d’idée apparu, avec tout ce qu’une telle connaissance peut être à même d’engendrer au crépuscule d’un monde qui s’efforce de nier la réalité profonde et sacrée de l’affirmation de la personnalité (à l’antithèse de l’individu). L’eurasisme est donc une approche civilisationnelle, impliquant profondément une démarche spirituelle, et géopolitique, pour laquelle importe avant toutes choses que les hommes, ainsi par conséquent que leurs communautés, puissent s’assimiler la force supra-humaine qui les fit naître singulièrement au sein du monde créé, et s’affirmer au travers elle. De Vladivostok à Lisbonne, cette affirmation est européenne. L’eurasisme est d’essence européenne, même si sa portée spirituelle se doit être universelle.

L’eurasisme est donc né d’une prise de conscience de la constitution originelle, spirituelle et singulière d’une Nation eurasienne (dans le mot « Eurasie », il y a Europe autant que Asie !) de la part de penseurs politiques et de philosophes russes qui avaient touché du doigt l’essence sacrée et axiale de sa « présence au monde ». Nous avons vu que cette théorie politique, malgré qu’elle ait pu être inspirée par la singularité de l’Histoire russe et qu’elle soit néanmoins profondément européenne (mais non occidentale), peut avoir pour destinée d’intéresser (dans une volonté mondiale d’instaurer une affirmation et, dans le meilleurs des cas, une harmonie des civilisations) l’ensemble des civilisations humaines, mais surtout d’être un mode de pensée au travers duquel celles-ci sauront à même de pouvoir dominer leur devenir. Il faut bien comprendre que l’eurasisme se veut être une nouvelle théorie dite « politique » qui, pour autant, est d’abord et plus profondément d’essence spirituelle. Elle nous invite en tout premier lieu à nous réorienter par rapport à un Centre qu’il nous sera nécessaire de découvrir au cœur de chaque civilisation comme de chaque communauté et personne la composant. Ce Centre n’est pas fondamentalement différent d’un point à un autre (d’une entité humaine à l’autre), mais il est d’une même Nature spirituelle partout, de formes diverses dans ses manifestations singulières, mais pourtant Un en chaque émanation de l’Être. C’est en cela que l’eurasisme peut représenter le moteur spirituel de l’élévation des esprits vers une nouvelle interprétation de l’universel, un universel qui ne saurait être confondu avec l’uniformité (ou, ce qui revient pratiquement au même, à l’universalisme), à moins de vouloir corrompre ce qui constitue les fondements de cette nouvelle théorie. En d’autres termes, l’eurasisme est une volonté opportune d’orientation vers la Tradition et son Centre céleste que notre civilisation européenne, Russie incluse, situa en Hyperborée, où nous aurons bien le besoin, il va sans dire, de nous ressourcer.

Cette nouvelle théorie, dont on a vu qu’elle est d’essence européenne et d’esprit universel (sans pour autant en faire un nouvel universalisme), est en outre politique et géopolitique, et donc pleinement apte à s’intégrer à l’espace planétaire de la pensée humaine du XXIième siècle qui prend peu à peu conscience de l’inconséquence aporétique dans lequel l’enferme la théorie néo-libérale, seule rescapée et en même temps héritière des fourvoiements idéologiques du XXième siècle. Cette théorie est donc amenée à participer au renouvellement radical (dans le sens réel du terme, c’est-à-dire qui revient à la racine, à l’essence des « choses ») d’une pensée politique qui s’est effectivement articulée jusque présent autours des trois théories politiques que sont le communisme, le nationalisme et le libéralisme, y compris dans toutes leurs variantes, jusque récemment, donc incluant la forme postmoderne du libéralisme : le post-libéralisme impolitique qui s’est de manière insidieuse immiscée en chacune des civilisations de façon à leur ôter toute réelle vocation et leur empêcher de participer à une nouvelle harmonie internationale nommée multipolarité ou encore mieux, polycentricité. Parce que l’eurasisme est aussi, et en second lieu après son approche affirmée d’une réorientation spirituelle du monde, la théorie de la multipolarité civilisationnelle qui, à son tour, intéresse l’ensemble des civilisations ainsi que des communautés humaines en cours de réaffirmation et de ré-identification à leurs fondements originels.

Mais si l’eurasisme est une théorie géopolitique, centrée sur l’essence spirituelle des civilisations et sur les rapports singuliers qu’elles entretiennent à leur propre espace (espace ayant participé à leur fondation charnelle), elle est donc aussi une théorie politique, la Quatrième Théorie Politique, dont la particularité est justement de vouloir redonner au terme même de « politique » une légitimité au regard du devenir des communautés humaines. Le politique doit justement redevenir un Art au travers duquel les personnes pourrons, et même devrons, se réorienter elles-mêmes vers le centre ordonnateur et harmonisateur de chaque communauté dont elles sont membres, vers leur propre manière d’ « habiter le monde ». La décision, qui se doit de se nourrir de la multiplicité des points de vues exprimés librement, retrouvera en dernier lieu une centralité qui la soustraira de toute obscurité liée aux instabilités de la matière (c’est-à-dire des vicissitudes liées au monde inférieur de la nécessité). La centralité et la multiplicité ne devront plus être antinomiques mais devront au contraire pouvoir se réaffirmer conjointement au travers du politique et du compromis qui lui est lié, tout comme du spirituel, qui s’incarneront dans le Bien commun. L’eurasisme est une théorie politique qui porte en elle ce principe hautain visant à élever le politique au-dessus des conflits d’intérêts (notamment économiques) et de le soumettre à la supériorité du spirituel (par le biais du Bien commun tel que nous le comprenons et tel qu’il doit être compris dans l’optique de la Quatrième Théorie Politique), au travers d’une reconnaissance toute singulièrement européenne et de l’inéluctabilité des jeux de pouvoir et de la nécessité de les circonscrire au sein d’une juste hiérarchie.

Au vue de ce qui précède, nous considérons qu’il serait tout à fait inopportun d’estimer que l’eurasisme puisse intéresser exclusivement l’univers russe, ou adapté spécifiquement à cet univers « oriental » (par rapport au reste de l’Europe), malgré que cette théorie ait été marquée par cette spécificité depuis son origine pour s’ouvrir inévitablement vers l’universel par la suite. Les militants européens auraient donc toute légitimité à s’en réclamer à l’égard d’une nouvelle affirmation de l’Europe qui paraît encore, somme toute, hypothétique au vue du manque cruel de volonté de ses dirigeants actuels (manque de volonté de se dégager de l’hégémonisme unipolaire américain hérité des deux grandes guerres du XXième siècle, comme du totalitarisme rampant du post-libéralisme « libéré » du politique et des enracinements). Et si la civilisation européenne pouvait avoir une chance de se ré-élever (et redevenir Kultur !) en nous efforçant d’étudier et d’adapter les idées de l’eurasisme (et donc la doctrine d’une Quatrième Théorie Politique européenne), ce ne serait justement pas pour dévier de ce qui fait la singularité du langage et de l’Idée originelle de notre civilisation (puisque l’eurasisme, comme nous l’avons déjà dit, est d’essence européenne selon nous), mais au contraire, pour pouvoir l’affirmer au regard d’une théorie politique et géopolitique qui fait des civilisations et de leur singularité les axes autours desquels devront s’articuler de nouvelles théories et de nouvelles pratiques distinctives au sujet de l’homme et de ses relations à l’Autre et son environnement.

L’eurasisme n’est donc pas étranger à l’Europe car il s’agit là en réalité du nom donné à une nouvelle théorie politique, avec un volet géopolitique crucial, que chaque civilisation devra aborder et s’approprier à sa façon et selon sa propre vision originelle du monde et de l’homme. L’enjeu n’est pas, effectivement, de s’efforcer de regarder le monde par le petit bout de la lorgnette russe, mais bel et bien d’asseoir et d’affirmer notre propre vision du monde originelle européenne (que nous avons en partage avec les nations ethniquement européennes à l’est du Dniepr) tout en nous efforçant de dépasser les chimères qui, jusqu’à aujourd’hui encore, nous servent de guides intellectuels dans nos errements inconséquents.

Nous pouvons d’ailleurs émettre aujourd’hui un autre argument en faveur de l’eurasisme qui puisse en faire un instrument conceptuel, mais aussi réaliste, visant à faire ré-émerger l’Idée européenne (un humanisme originel ayant une vision réaliste de l’homme) des limbes dans lesquelles l’ont plongés les idéologues néo-libéraux. La Russie et les nations qui gravitent historiquement autours, comme précédemment mentionnées, sont primordialement de culture européenne, comme nous avons déjà pu l’exprimer ici. Mais, la réalité géopolitique du monde actuel, incitant à ce que la multipolarité s’affirme dans les rapports internationaux, tendra en outre à faire que les entités nationales de l’ex-URSS et les autres nations européennes se rapprochent de plus en plus de façon à intensifier leurs coopérations et leur intégration face aux tentatives ou potentialités hégémoniques émanant d’autres pôles plus puissants comme l’Amérique du Nord ou la Chine. Elles le devront aussi du fait des menaces qui, déjà, frappent à leur porte, notamment celles concernant l’immigration de masse et le terrorisme islamiste. C’est sans doute, et ce en vertu de la réalité des tendances des relations internationales actuelles, l’ensemble civilisationnel regroupant les nations russo-eurasiennes et européennes (de l’actuel UE), grâce à une coopération étroite et suivie, qui sera le Grand Espace au sein duquel l’eurasisme, dans toute l’Europe, devra s’affirmer une fois dépassés les vieilles rancœurs qui, encore, alimentent les discours officiels de dirigeants et de médias qui restent désespérément accrochés à leurs lubies idéologiques et leurs dépendances (sous)-culturelles. Cela doit être un argument de plus en faveur du fait que l’eurasisme, et la Quatrième Théorie Politique, non seulement ne sont pas exclusivement liés à la Nation russo-eurasienne (la Fédération de Russie et ses nations « satellites »), mais en outre qu’elle peut être à même de permettre de refonder un Grand Espace géopolitique (et spirituel) euro-asiatique (ou eurasien) qui pourra être à même de s’affirmer dans le chaos mondial actuel résultant de la dilution d’un ordre des rapports internationaux qui ne peut résister aux problèmes et contradictions qu’il a lui-même engendré dans le cours hégémonique du néo-libéralisme triomphant (la « Grande Europe » de Rejkjavik à Vladivostok).

L’eurasisme est une arme conceptuelle (tout en étant plus fondamentalement la clef doctrinaire de la réémergence possible du logos originel européen devant ouvrir à une nouvelle conscience spirituelle et communautaire civilisationnelle) qui intéresse primordialement l’Europe et la Russie en tant que Nation européenne, ensembles, unies par une volonté nouvelle d’inspirer un monde capable de dépasser (mais non d’annihiler) l’antagonisme entre l’universel et l’individuel. Ce que nous pourrons fonder de façon préliminaire de par nos relations entre les nations européenne et russo-eurasienne, et de par les relations alors plus assurées entre l’Europe et les autres civilisations mondiales, seront à la base d’un nouvel ordre de rapports internationaux qui devra émaner d’un respect du à chaque singularité et de relations non basées sur l’hégémonie et l’unilatéralisme.

Nous pouvons par conséquent nous réclamer avec force et conviction de l’eurasisme tout en ayant une foi profonde et enracinée à l’égard du devenir de l’Europe, en tant qu’européistes (malgré tous les à priori qu’inspirent ce terme à un certain nombre de néo-souverainistes) . Nous ajoutons même, que l’un engage fortement l’autre puisque l’eurasisme est un engagement en faveur de la renaissance et de la Puissance de notre civilisation européenne dont nous pouvons alors prendre conscience de ses potentialités en tant que pôles géopolitiques prenant une part considérable, si ce n’est fondamentale, au renouvellement radical des relations internationales (d’où l’importance aujourd’hui à ce qu’un Imperium européen post-UE s’associe étroitement aux initiatives russes de redéfinition des rapports internationaux et inter-civilisationnels). L’eurasisme n’est, en effet, pas séparable du projet de construction d’un ordre mondial organisé autour du principe de la multipolarité. Il n’est pas séparable, non plus, d’une vision organique des communautés humaines qui inclus les régions, les nations, les ethnies et les peuples dans un respect de la diversité culturelle, politique et spirituelle qui devra structurer le monde multipolaire à venir. L’eurasisme, si l’on peut dire, est un globalisme de la « périphérie » qui se doit de s’élever contre le globalisme du « centre » imposé, entre autres, par l’arme déstructurant des « droits de l’homme » et par le Marché. Nous pouvons d’ailleurs constater que, de ce point de vue, le mouvement des Gilets Jaunes, d’une certaine façon et de façon relative, s’engage inconsciemment dans cette voie, et est donc partie prenante de ce combat eurasiste.

L’eurasisme n’a aucune « vérité révélée » à imposer d’une façon ou d’une autre aux peuples et aux civilisations car il englobe une prise de conscience de la nécessité de respecter les diverses visions du monde qui construisent les humanités. Sa structure théorique s’appuie sur une appréciation spatiale (non principalement selon le sens anglo-saxon du terme, soit une ambition tournée vers la conquête, horizontale, mais selon une vision « cosmique » qui donne priorité à l’ordre et à l’harmonie, verticale) des civilisations dont l’enjeu primordial est pour chacune d’entre elles de pouvoir bâtir leur devenir à la lumière de leur tradition, tout en participant activement à l’élaboration d’un nouveau type de relations internationales au cœur desquelles s’imposeront une pleine conscience des réalités géographiques (économiques, énergétiques, etc.) ainsi que des différences d’approches culturelles, voire spirituelles et religieuses, plus ou moins reliées à ces réalités.

L’eurasisme est donc un appel à une nouvelle tentative d’harmonisation du monde, dont il est su au préalable qu’elle sera toujours en chantier, et non pas un quelconque espoir en faveur d’un nouvel idéalisme, de nouvelles croyances, soit une nouvelle idéologie abstraite. C’est une nouvelle théorie politique et géopolitique qui est une conscience de ce que le monde ne saurait se plier à la contrainte d’idéologies abstraites sans se sacrifier sur l’autel du vice et du faux (les abstractions sont des constructions inséparables de la pensée qui ne doivent pas pour autant s’imposer dans les esprits comme buts. Comme l’écrivait Heidegger, le mot allemand bauen veut dire bâtir, mais aussi habiter, signifiant en cela que nous ne saurions échafauder sans y trouver profondément un sens dans la réalité en fonction de la singularité de nos être-là, de notre façon d’être-dans-le-monde). C’est en cela que l’eurasisme est un dépassement, une Nouvelle Théorie, qui se positionne entre les fondamentaux de l’homme et ses responsabilités quant à son accomplissement par et pour son monde. L’eurasisme nous offre à ce titre une perspective qu’il appartient à chaque civilisation de mettre en œuvre selon sa propre weltanschauung.

L’eurasisme européen (de Lisbonne à Vladivostok et de Hammerfest à Erevan) peut donc devenir une réalité dans nos cœurs, dans nos pensées et nos actes pour peu que nous sachions bien comprendre ce qui en fait sa force et toute sa potentialité rénovatrice et créatrice. C’est pour cela, en tout cas, que nous-mêmes nous nous reconnaissons en tant qu’eurasiste et que nous désirons contrer la tendance actuelle en Europe à vouloir refouler cette Idée dans les strictes limites d’une « civilisation » russo-eurasienne qui est plutôt, en réalité, une part inespérée et un tant soit peu préservée de l’ancienne Kultur européenne. Puissions-nous en réalité nous inspirer aujourd’hui de cette Sainte Sagesse qui y a été relativement épargnée des affres de la Modernité par une Histoire à mille lieux des chemins perfides de la démocratie libérale.

Il devient indispensable de tourner le dos à une certaine vision de la géopolitique qui en fait toujours l’instrument scientifique au service de l’extension d’une puissance malsaine et illusoire, bref, de l’impérialisme. La géopolitique doit devenir pour nous, et dans le respect des différences culturelles et spirituelles, un outils au service d’une nouvelle harmonie entre les nations et les civilisations. L’Europe et ses nations doivent pouvoir y puiser la force de réorienter leur devenir en accord avec les grands projets mondiaux qui, au fils des ans, changeront radicalement l’ordre du monde (nous pensons ici entre autres au projet de Nouvelle Route de la Soie – Belt and Road Initiative – mené par la Chine) ; mais à la condition que nous ayons acquis au préalable les conditions, tant économiques, politiques que culturelles, de les accueillir favorablement et équitablement.

L’eurasisme est une Idée que les peuples et les civilisations devront s’approprier en fonction de leur propre vision du monde. Elle est donc l’alpha d’un mouvement créateur singulier et propre à chacun dont l’aboutissement, l’omega, devra être le dépassement de limites qu’aujourd’hui nous subissons de par l’hybris mondialiste. Elle est une force, nous le rappelons, qui nous fera élever l’Idée européenne, et qui, en outre, nous fera réinterpréter à la lumière de notre humanisme originel la présence de la France en Europe et dans le monde.

L’eurasisme repose essentiellement sur cette réorientation, et c’est bien la raison pour laquelle il serait injuste de prétendre qu’il ne saurait intéresser que la Nation russe (sinon nous ne parlerions que du sens vulgaire et galvaudé de l’ « intérêt », du sens individualiste). Il sera bien plutôt au centre de l’intérêt (inter-esse, être ensemble) des peuples européens, russe inclus, donc au centre de la Nation européenne sous la forme de l’européisme. Il n’existe pas essentiellement de civilisation russo-eurasienne selon nous, n’en déplaise à notre ami Alexandre Douguine, il existe par contre des cultures, des façon d’ « habiter » le monde, russe, arménienne, française, allemande italienne, islandaise, etc. qu’il s’agit alors d’unir de nouveau sous les Principes intemporelles et « originelles » de la civilisation européenne.

Yohann Sparfell

L’auteur justifie cette primauté institutionnelle. « L’Union est une alliance d’États et non un État. Les moyens humains et matériels de la politique étrangère demeurent en grande partie entre les mains des membres. Cela vaut tant pour les diplomates que pour les forces armées, les services d’espionnage ou les fonds alloués (p. 319). » Mieux, depuis 2009, le Conseil européen n’accepte plus les ministres des Affaires étrangères. « Ce retrait […] revêt une signification bien plus large : la politique européenne n’est plus de la politique étrangère, elle est devenue avant tout politique intérieure (p. 282) ». Pour y participer, « on envoie le chef de l’exécutif politique (p. 279) ». Mais Luuk van Middelaar ne maîtrise pas le droit constitutionnel; il oublie qu’en période de cohabitation française ou polonaise peuvent siéger côte à côte les deux responsables nationaux, chef d’État et chef de gouvernement.

L’auteur justifie cette primauté institutionnelle. « L’Union est une alliance d’États et non un État. Les moyens humains et matériels de la politique étrangère demeurent en grande partie entre les mains des membres. Cela vaut tant pour les diplomates que pour les forces armées, les services d’espionnage ou les fonds alloués (p. 319). » Mieux, depuis 2009, le Conseil européen n’accepte plus les ministres des Affaires étrangères. « Ce retrait […] revêt une signification bien plus large : la politique européenne n’est plus de la politique étrangère, elle est devenue avant tout politique intérieure (p. 282) ». Pour y participer, « on envoie le chef de l’exécutif politique (p. 279) ». Mais Luuk van Middelaar ne maîtrise pas le droit constitutionnel; il oublie qu’en période de cohabitation française ou polonaise peuvent siéger côte à côte les deux responsables nationaux, chef d’État et chef de gouvernement.

Me relisant, je me dis que j'ai finalement du mérite à m'être en fin de compte plongé dans la lecture de l'ouvrage de François Bousquet dont on ne pourra guère m'accuser, du coup, de vanter louchement les mérites qui, sans être absolument admirables ni même originaux, n'en sont pas moins bien réels : mes préventions, toujours, tombent devant ma curiosité, ma faim ogresque de lectures, et ce n'est que fort normal.

Me relisant, je me dis que j'ai finalement du mérite à m'être en fin de compte plongé dans la lecture de l'ouvrage de François Bousquet dont on ne pourra guère m'accuser, du coup, de vanter louchement les mérites qui, sans être absolument admirables ni même originaux, n'en sont pas moins bien réels : mes préventions, toujours, tombent devant ma curiosité, ma faim ogresque de lectures, et ce n'est que fort normal.

Reste une autre solution, plus fictionnelle, donc métapolitique, que réellement, modestement politique, sur le papier en tout cas ne souffrant point l'endogamie propre à l'élite française, de droite comme de gauche, solution purement romanesque qu'explore Bruno de Cessole dans son dernier livre, L'Île du dernier homme, et que nous pourrions du reste je crois sans trop de mal rapprocher de la vision de l'Islam développée depuis quelques années par Marc-Édouard Nabe, consistant à trouver, dans la vitalité incontestable des nouveaux Barbares, le sang nécessaire pour irriguer la vieille pompe à bout de force d'un Occident en déclin, d'une France complètement vidée de sa substance, d'un arbre, si cher au

Reste une autre solution, plus fictionnelle, donc métapolitique, que réellement, modestement politique, sur le papier en tout cas ne souffrant point l'endogamie propre à l'élite française, de droite comme de gauche, solution purement romanesque qu'explore Bruno de Cessole dans son dernier livre, L'Île du dernier homme, et que nous pourrions du reste je crois sans trop de mal rapprocher de la vision de l'Islam développée depuis quelques années par Marc-Édouard Nabe, consistant à trouver, dans la vitalité incontestable des nouveaux Barbares, le sang nécessaire pour irriguer la vieille pompe à bout de force d'un Occident en déclin, d'une France complètement vidée de sa substance, d'un arbre, si cher au

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Elon Musk

Elon Musk

Dans le monde d’avant 1968, point de photographie du Président de la République française enlacé par deux jeunes hommes noirs, torses nus ; encore moins de plug anal géant défigurant la très distinguée place Vendôme à Paris. Et s’il n’y avait que cela…

Dans le monde d’avant 1968, point de photographie du Président de la République française enlacé par deux jeunes hommes noirs, torses nus ; encore moins de plug anal géant défigurant la très distinguée place Vendôme à Paris. Et s’il n’y avait que cela… Il partage ses activités littéraires entre deux passions :

Il partage ses activités littéraires entre deux passions :

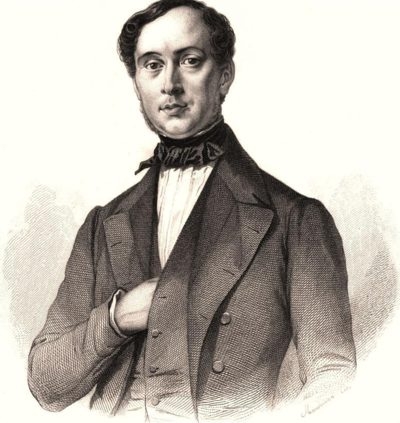

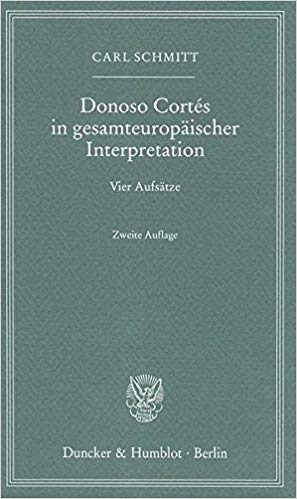

La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée aux textes proprement dits de Carl Schmitt mais il faut attendre la page 157 de l'ouvrage, dans une étude intitulée Catholicisme romain et forme politique datant de 1923, pour que le nom de Cortés apparaisse, d'ailleurs de façon tout à fait anecdotique. Cette étude, plus ample que la première, intitulée Visibilité de l’Église et qui ne nous intéresse que par sa mention d'une paradoxale quoique rigoureuse légalité du Diable (4), mentionne donc le nom de l'essayiste espagnol et, ô surprise, celui d'Ernest Hello (cf. p. 180) mais, plus qu'une approche de Cortés, elle s'intéresse à l'absence de toute forme de représentation symbolique dans le monde technico-économique contemporain, à la différence de ce qui se produisait dans la société occidentale du Moyen Âge. Alors, la représentation, ce que nous pourrions sans trop de mal je crois appeler la visibilité au sens que Schmitt donne à ce mot, conférait «à la personne du représentant une dignité propre, car le représentant d'une valeur élevée ne [pouvait] être dénué de valeur» tandis que, désormais, «on ne peut pas représenter devant des automates ou des machines, aussi peu qu'eux-mêmes ne peuvent représenter ou être représentés» car, si l’État «est devenu Léviathan, c'est qu'il a disparu du monde du représentatif». Carl Schmitt fait ainsi remarquer que «l'absence d'image et de représentation de l'entreprise moderne va chercher ses symboles dans une autre époque, car la machine est sans tradition, et elle est si peu capable d'images que même la République russe des soviets n'a pas trouvé d'autre symbole», pour l'illustration de ce que nous pourrions considérer comme étant ses armoiries, «que la faucille et le marteau» (p. 170). Suit une très belle analyse de la rhétorique de Bossuet, qualifiée de «discours représentatif» qui «ne passe pas son temps à discuter et à raisonner» et qui est plus que de la musique : «elle est une dignité humaine rendue visible par la rationalité du langage qui se forme», ce qui suppose «une hiérarchie, car la résonance spirituelle de la grande rhétorique procède de la foi en la représentation que revendique l'orateur» (p. 172), autrement dit un monde supérieur garant de celui où faire triompher un discours qui s'ente lui-même sur la Parole. Le décisionnisme, vu de cette manière, pourrait n'être qu'un pis-aller, une tentative, sans doute désespérée, de fonder ex abrupto une légitimité en prenant de vitesse l'ennemi qui, lui, n'aura pas su ou voulu tirer les conséquences de la mort de Dieu dans l'hic et nunc d'un monde quadrillé et soumis par la Machine, fruit tavelé d'une Raison devenue folle et tournant à vide. Il y a donc quelque chose de prométhéen dans la décision radicale de celui qui décide d'imposer sa vision du monde, dictateur ou empereur-Dieu régnant sur le désert qu'est la réalité profonde du monde moderne.

La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée aux textes proprement dits de Carl Schmitt mais il faut attendre la page 157 de l'ouvrage, dans une étude intitulée Catholicisme romain et forme politique datant de 1923, pour que le nom de Cortés apparaisse, d'ailleurs de façon tout à fait anecdotique. Cette étude, plus ample que la première, intitulée Visibilité de l’Église et qui ne nous intéresse que par sa mention d'une paradoxale quoique rigoureuse légalité du Diable (4), mentionne donc le nom de l'essayiste espagnol et, ô surprise, celui d'Ernest Hello (cf. p. 180) mais, plus qu'une approche de Cortés, elle s'intéresse à l'absence de toute forme de représentation symbolique dans le monde technico-économique contemporain, à la différence de ce qui se produisait dans la société occidentale du Moyen Âge. Alors, la représentation, ce que nous pourrions sans trop de mal je crois appeler la visibilité au sens que Schmitt donne à ce mot, conférait «à la personne du représentant une dignité propre, car le représentant d'une valeur élevée ne [pouvait] être dénué de valeur» tandis que, désormais, «on ne peut pas représenter devant des automates ou des machines, aussi peu qu'eux-mêmes ne peuvent représenter ou être représentés» car, si l’État «est devenu Léviathan, c'est qu'il a disparu du monde du représentatif». Carl Schmitt fait ainsi remarquer que «l'absence d'image et de représentation de l'entreprise moderne va chercher ses symboles dans une autre époque, car la machine est sans tradition, et elle est si peu capable d'images que même la République russe des soviets n'a pas trouvé d'autre symbole», pour l'illustration de ce que nous pourrions considérer comme étant ses armoiries, «que la faucille et le marteau» (p. 170). Suit une très belle analyse de la rhétorique de Bossuet, qualifiée de «discours représentatif» qui «ne passe pas son temps à discuter et à raisonner» et qui est plus que de la musique : «elle est une dignité humaine rendue visible par la rationalité du langage qui se forme», ce qui suppose «une hiérarchie, car la résonance spirituelle de la grande rhétorique procède de la foi en la représentation que revendique l'orateur» (p. 172), autrement dit un monde supérieur garant de celui où faire triompher un discours qui s'ente lui-même sur la Parole. Le décisionnisme, vu de cette manière, pourrait n'être qu'un pis-aller, une tentative, sans doute désespérée, de fonder ex abrupto une légitimité en prenant de vitesse l'ennemi qui, lui, n'aura pas su ou voulu tirer les conséquences de la mort de Dieu dans l'hic et nunc d'un monde quadrillé et soumis par la Machine, fruit tavelé d'une Raison devenue folle et tournant à vide. Il y a donc quelque chose de prométhéen dans la décision radicale de celui qui décide d'imposer sa vision du monde, dictateur ou empereur-Dieu régnant sur le désert qu'est la réalité profonde du monde moderne. Voilà bien ce qui fascine Carl Schmitt lorsqu'il lit la prose de Donoso Cortés, éblouissante de virtuosité comme a pu le remarquer, selon lui et «avec un jugement critique sûr» (p. 217), un Barbey d'Aurevilly : son intransigeance radicale, non pas certes sur les arrangements circonstanciels politiques, car il fut un excellent diplomate, que sur la nécessité, pour le temps qui vient, de prendre les décisions qui s'imposent, aussi dures qu'elles puissent paraître, Carl Schmitt faisant à ce titre remarquer que Donoso Cortés est l'auteur de «la phrase la plus extrême du XIXe siècle : le jour des anéantissements [ou plutôt : des négations] radicaux et des affirmations souveraines arrive», «llega el dia de las negaciones radicales y des las afirmaciones soberanas» (p. 218), une phrase dont chacun des termes est bien évidemment plus que jamais valable à notre époque, mais qui est devenue parfaitement inaudible.

Voilà bien ce qui fascine Carl Schmitt lorsqu'il lit la prose de Donoso Cortés, éblouissante de virtuosité comme a pu le remarquer, selon lui et «avec un jugement critique sûr» (p. 217), un Barbey d'Aurevilly : son intransigeance radicale, non pas certes sur les arrangements circonstanciels politiques, car il fut un excellent diplomate, que sur la nécessité, pour le temps qui vient, de prendre les décisions qui s'imposent, aussi dures qu'elles puissent paraître, Carl Schmitt faisant à ce titre remarquer que Donoso Cortés est l'auteur de «la phrase la plus extrême du XIXe siècle : le jour des anéantissements [ou plutôt : des négations] radicaux et des affirmations souveraines arrive», «llega el dia de las negaciones radicales y des las afirmaciones soberanas» (p. 218), une phrase dont chacun des termes est bien évidemment plus que jamais valable à notre époque, mais qui est devenue parfaitement inaudible.