vendredi, 27 mars 2009

Vladimir B. Avdeyev: écrivain et philosophe païen

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995

Vladimir B. Avdeyev: écrivain et philosophe païen

Vladimir Borissovitch Avdeyev, né en 1962, est un écrivain russe contemporain. Il a commencé sa carrière littéraire par la publication d'une série d'essais de “style romain” (notamment dans la rubrique “Prose d'élite” de la revue littéraire moscovite Literatournaïa Gazeta en 1989) et par deux romans remarqués, La Passion selon Gabriel (1990) et Le facteur de membres artificiels (1992). Ces romans s'inscrivent dans une tradition littéraire plus philosophique et européenne que classique et russe.

Le dépassement du christianisme (1994), troisième grande œuvre de cet auteur, est un traité d'histoire et de philosophie, axé principalement sur les problèmes des religions non conventionnelles. Ce livre contient notamment une analyse des différences structurelles existant entre les religions monothéistes et polythéistes. Il ouvre de nouvelles perspectives sur le développement des conceptions religieuses de notre monde contemporain.

Les déductions tirées par l'auteur sont dépourvues de toute ambigüité: nous sommes à la veille d'une nouvelle ère cosmique, l'ère du Verseau, qui apportera un changement complet dans les paradigmes religieux dominants, annonciateur d'un épanouissement nouveau des religions panthéistes et polythéistes. Vladimir Avdeyev est païen par conviction: ses œuvres sont polémiques contre le christianisme, hostiles aux monothéismes. Il exprime clairement ses convictions, ce qui le rapproche d'une certaine “nouvelle droite”. Avdeyev critique le christianisme non dans le cadre d'une nouvelle école historique ou mythologique, mais le définit comme un phénomène à la fois “occulte” et politique.

Vladimir Avdeyev théorise également la “contre-révolution païenne”, ce que ne font pas les autres idéologues contemporains de la “révolution conservatrice” en Russie, dont, en particulier, Alexandre Douguine, plus connu dans les médias occidentaux, qui propage un mélange théorique peu conventionnel, où confluent les constructions nées dans les salons européens et les archétypes de l'orthodoxie russe.

Vladimir Avdeyev est aujourd'hui membre du Conseil de Coordination de l'Union des Communautés Païennes Russes, dirigé par le célèbre écrivain ruraliste Alexandre Belov. Un congrès de ces “communautés païennes russes” a eu lieu à Moscou en mars 1995. Les congressistes ont décidé de former en Russie une caste de “kshatryas”, c'est-à-dire de militaires et de combattants, vivant en confromité avec les fondements de la conception païenne du monde.

Anatoli Mikhaïlovitch IVANOV.

(pour tous renseignements: V.B. Avdeyev,113.162 Mytnaya, 23-1-47a, Moscou, Russie).

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paganisme, russie, slavistique, mythologie, littérature, littérature russe, lettres russes, lettres, mythes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 25 mars 2009

Metaphysics of War : Battle, Victor & Death in the World of Tradition

| |

BOOK REVIEW

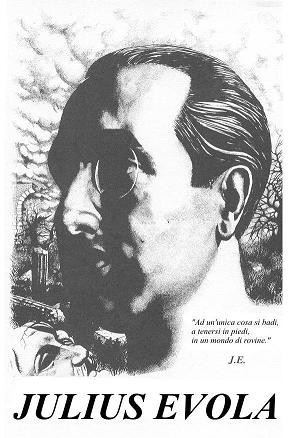

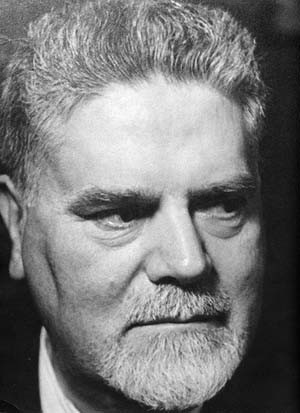

Metaphysics of War: Battle, Victor & Death in the World of Tradition by Julius Evola

Reviewed by David J. Wingfield

METAPHYSICS of War is the first publication of the Integral Tradition Publishing team and is the first stage of a projected endeavor to make Julius Evola’s thought and works more accessible in the English language. As such it represents a continuation of the spirit of the Inner Traditions publishing house, which first made Evola’s social writings Revolt Against the Modern World and Men Among The Ruins available in English back in the 1980s.

The book consists of a collection of sixteen essays on the spiritual and heroic aspects of war and combat, all but one of which appears in English for the first time. The material spans the fifteen turbulent years between 1935 and 1950, with the majority being written during the high tide of the European fascist experiment in the nineteen thirties up to nineteen forty three. The final piece of the collection, The Decline of Heroism written after the post war dust had settled, is a rallying call to the human spirit against the impersonal mediocrity of the encroaching cold war. It shows all the hallmarks of Evola’s post-war social Traditionalist thought, as expressed in the great manifesto Men Among the Ruins. Metaphysics of War therefore spans the period between Evola’s two major “political” works, starting as they do a year after the publication of “Revolt” and should properly be read against the philosophical bedrock of these books.

This is the voice of the political Evola, written during the time of his much maligned engagement with Italian fascism and German National Socialism, when he still considered these movements, despite their shortcomings, to be potential vehicles for a Traditionalist renewal across Europe. This will account for the rhetoric of fascism that permeates some of these essays. As such, it represents a personal period of passionate change and development in Evola’s philosophy. The metapolitical theme is a continued exhortation for the European peoples to transcend their stagnant bourgeois societies and the turbulence of their war ravaged times, by a sustained appeal to embrace the heroic traditions of their ancient heritage. In fact, despite his tacit support, Evola fell foul of the authorities in both Nazi Germany and Fascist Italy for his “reactionary” opinions and repudiation of purely scientific reductionist racism and was only able to publish outside the beady eye of the censors due to the patronage of some time National Fascist Party chairman Roberto Farinacci. Seven of the essays in this work appeared originally in Evola’s Philosophical Dioramas column of Farinacci’s newspaper “Il Regime Fascista”. This is a series of articles elaborating on Evola’s theory of sacred war mentioned in Revolt. The essay “The Greater war and the Lesser war” is taken almost Verbatim from the chapter in Revolt of the same name for a July 1935 edition of the “Regime” . Others appeared in the state organs La Difesa della Razza (The Defense of The Race) and La Vita Italiana. Others, such as the controversial Aryan Doctrine of Combat and Victory and The Meaning of the Warrior Element for the New Europe were produced during Evola’s abortive flirtation with Heinrich Himmler’s SS.

As always in his writings, both esoteric and social, Evola’s preoccupation is with the transcendent esoteric spiritual virility that he saw underpinning all traditional social and philosophical systems. As such he takes examples from medieval Europe, Islam, ancient Imperial Rome and Indo-Aryan traditions to underline his thesis. This is, that through the extreme existential existence of a warrior in protracted combat, an individual may overcome the limitations of human existence and partake in a level of human consciousness bordering on the divine. Thus parallels are drawn between the Nordic conception of Valhalla and the idea of the “Heavenly Jerusalem” envisaged by the Frankish crusaders, as a state of “immortal” being for heroic souls. The true warrior ethos and life can be seen in this view as a method of, or extension of an initiatory process. Evola deplores the mass soldier armies of the twentieth century and emphasizes the path of Holy War as an interior as well as exterior struggle.

Throughout the series of essays, The Baron outlines a theory of Holy War which goes beyond individual historical and religious concepts. For Evola, heroism could take two forms. The experience of battle could awaken “sub-human” animal instincts of savage ferocity and self-destructive bravery which transmutes the individual into a beast of prey, devoid of spirit and individuality. Evola notices that this heroism was notably present during the First world conflagration and is well expressed in the characters of Remarque’s famous novel “All Quiet on the Western Front” , where the protagonists of the book are dehumanized by their experience, despite acts of blind valour. This highly collectivized heroism is also a characteristic of the primitive “Races of Nature” and is evident in the behavior of Russian soldiers fighting for the Soviet Union in the early 1940s. For a member of a “Race of the Spirit” such as those of Roman-Germanic heritage, this form of heroism should really be seen as an involutionary process. Contrary to this is the second form of heroism, whereby the warrior accesses the root spiritual strength of his race in an exultation of victorious self-sacrifice and overcoming. Here a theory of holy war is developed, paralleled in both medieval Christianity and Islam, where the “Lesser Holy War” against external enemies mirrors the “Greater Holy War” against internal enemies with the same perceived characteristic traits. In this Weltanschauung of ecstatic and victorious self-overcoming even death itself is a laughable impossibility, for the hero achieves a divine immortal dynamism in the “hall of heroes” outlined by Evola in several Aryan traditions. Throughout Metaphysics, the author also delves into the idea of the divine feminine as initiatrix in the guise of the Germanic Valkyries and the Fravashi of the Aryo-Iranian Mithras cult. This is interesting to read alongside Evola’s exposition of the spiritual aspects of medieval knighthood in Revolt. Clear parallels can be made between the “true love” of medieval romance and the initiating spirit of divine wisdom she represents and the Roman and Teutonic “Goddess of Battle”, through whom the higher aspects of the warrior/initiate are “given birth”. Throughout his explorations, Evola is consistent in presenting the ancient warrior ethos as a viable initiatory ‘modus operandi’ for his contemporary world and presents a vision of how “warlike” ethics and a heroic spirituality can revitalize a moribund society.

Metaphysics of War is a lucid translation, which allows the reader to access Evola’s fervently intense prose and encyclopedic knowledge of Tradition with relative ease. However, this is not a book I would recommend as a starting point for those without a general familiarity with Evola’s life and ideas or grounding in the historical context in which the essays were given birth. Being a series of essays written over a wide span of years and journal issues, each offering contains a fair degree of recapping and repetition of core themes and material common to serializations. Saying that, however, this collection is by no means a dry assembly of “Evoliana” or apocryphal relics. Rather, these writings contain meta-historical insights and inspiration that are still valid and interesting, over sixty years after their writing. Interesting comparisons are drawn in John Morgan’s introduction between the aristocratic self-sacrifice of the Japanese Kamikazes of World War Two and aspects of the cult of martyrdom evident in present day resurgent Islam. Certainly the living Tradition revealed by Evola still offers food for thought in the fragmented world of the 21st century west, much as it did when this book was written. To conclude simply, this book is well worth a read and I look forward to future Evola related publications from this company.

00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditionalisme, evola, guerriers, éthique guerrière, militaria |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 18 mars 2009

Julius Evola - Acerca de la "Contestacion Total"

Julius Evola - Acerca de la "Constestación Total"

Ex: http://elfrentenegro.blogspot.com/

¿Contestación a qué cosa? Se dice: al “sistema"; “sistema" es, por su parte, otra expresión devenida habitual, que alude al conjunto de las estructuras y de las ideologías de la sociedad y de la civilización occidental, con particular referencia a las formas más avanzadas de la civilización industrial del consumo y de la tecnología, con sus condicionamientos. A causa de todo este, por lo general, se toman prestadas las ideas de Marcuse y otros pensadores por el estilo. En realidad, si pretendemos discutir seriamente, tendríamos que hablar más bien de “civilización" y “sociedad" moderna, en general, no siendo la primera sino una derivación ésta, un aspecto particular, si se quiere, su reducción al absurdo por lo cual el sentido de una verdadera “contestación total" tendría que ser el de una rebelión contra el mundo moderno.

Dada la actual situación, habría que ver, sin embargo, qué todo esto no se redujera a fantasías y a agitaciones sin sentido. La perspectiva, trazada en su momento por Alexis Carrel, de un mundo devastado por una bella guerra total en donde sobre una isla el único grupo de sobrevivientes de la catástrofe (de “buena raza" suponía Carrel. con alguna mente genial entre ellos) reconstruya y cree una civilización, pero en una dirección distinta, habiendo finalmente aprendido la lección, sería seductora, pero hay que descartarla. Quien se ensaña sólo con la sociedad tecnológica organizada, tendría que preguntarse, por lo demás, si estaría dispuesto a renunciar, sinceramente, a todas las posibilidades prácticas que ofrece para regresar, en mayor o menor medida, al estado de naturaleza de Rousseau. Para nosotros, cada hombre que tenga un dominio sobre sí mismo puede siempre hacer un uso equilibrado de tales posibilidades, reduciendo a un mínimo los correspondientes "condicionamientos" niveladores y espiritualmente deletéreos.

Si, sin embargo, se tuviese que plantear el problema para las masas, es utópico pensar en poderlas separar de los ideales, en gran parte realizados de una sociedad de una comodidad generalizada y de un hedonismo burgués, si no se encuentra el modo de suscitar en ella una tensión espiritual, un clima que, en cierta medida, invadió a las naciones que ayer habían lanzado el desafío, tanto a la plutocracia como al comunismo.

Profundizando el problema, se percibe que el objeto de una protesta y de una rebelión legítima tendría que ser, en general, una civilización invadida por lo que hemos llamado como el "demonismo de la economía", es decir en donde los procesos económicos y productivos se encuentran en primer lugar sofocando en modo prevaricador a cualquier otro valor verdadero. Hemos ya recordado que, en su examen del alto capitalismo, Werner Sombart usó la imagen del "gigante desencadenado”, referida al proceso económico-productivo que, en cierto modo, se autonomiza, arrastrando, junto a los que lo padecen, a sus mismos actores, es decir a los managers, a los promotores y a los organizadores del mismo, hacia la sociedad del consumo.

Entre los partidarios de la "contestación" hay quien ha afirmado lo necesario de "redimensionar" las necesidades, en el sentido de reducir las parasitarias y creadas artificialmente por la producción y de contener los procesos productivos, poniéndoles, por decirlo de algún modo, riendas. Ahora bien, es evidente que nada puede ser hecho en tal sentido en un clima de democracia y de aparente liberalismo. Lo hemos ya dicho: la economía puede dejar de ser aquel "destino" que Marx había visto en ella, puede ser controlada y frenada sólo por obra de un poder y de una autoridad superiores, los cuales pueden ser únicamente un poder y una autoridad políticas. Es lo que también Oswald Spengler había considerado para la fase terminal de un ciclo de civilización.

Pero esto equivale a reconocer como condición imprescindible una verdadera “revolución de Derecha”, con una nueva valorización antidemocrática de la idea del Estado en cuanto poder autónomo que tiene justamente el carisma de una autoridad superior y los medios idóneos para mantener bajo control el mundo de la economía, romper su tiranía y limitar sus paroxismos. (Por lo demás es evidente que para tener un órgano adecuado de vinculación y de control se tendría que sustituir el régimen partitocrático por un sistema de representación corporativa en el sentido ya indicado). Ahora bien, nos gustaría justamente ver cuántos entre los “protestatarios”, que suelen enmascarar su vinculación a tendencias anárquicas y de izquierda, serían capaces de reconocer que, saliendo de las utopías apocalípticas, ésta sería la única vía a tomar, para realizar una revolución digna de tal nombre.

Pero una acción en el campo interno no sería menos necesaria que una en el campo externo, político-social. Sería imprescindible formularse el problema de la visión del mundo y de la vida, y uno de los objetos principales de una "contestación total" debería ser el volver a plantear lo que hace de trasfondo y de presupuesto del mundo moderno en general. Habría que considerar un sector sumamente más amplio al que se refiere la mera economía, y entonces el discurso se haría largo. Nos limitaremos a recordar que la perversión de la cultura moderna ha comenzado con el advenimiento de la ciencia, a la cual se han asociado el racionalismo y el materialismo. Y también, a tal respecto, se puede hablar de procesos que se han convertido en autónomos, los cuales han arrastrado al hombre quien, por decirlo así, no puede mantener el rumbo con su misma criatura.

No se trata naturalmente de negaciones prácticas, sino de lo que ha incidido en la visión del mundo, desde hace tiempo, justamente, condicionada por la ciencia: la filosofía y las mismas creencias religiosas en cambio han pasado a un plano secundario y prácticamente irrelevante. Se tendría que combatir pues el "mito" de la ciencia, es decir la idea de que la ciencia conduzca a aquello que es verdaderamente digno de ser conocido, que la misma, en sus aplicaciones, vaya más allá del dominio de simples medios y dé alguna contribución a la solución de los problemas fundamentales de la existencia. Progresismo y cientificismo van, por lo demás, del brazo, y hoy se asiste a un retorno de los olvidados motivos patéticos del tiempo del ballet Excelsior, con la ciencia vencedora del "oscurantismo" e impulsora de un radiante porvenir. Que ideas de este tipo no encuentren eco sólo en mentalidades cursis, hace evidentes diversos síntomas. Demos un solo ejemplo: Hugo Spirito, en su momento fascista y gentiliano, hoy comunista, profesor en la universidad, es como pensador una nulidad, pero es sintomática su actitud de pregonero de un "nuevo humanismo”, en el cual se le da a la ciencia el valor de una metafísica (!) y se indica en ella la base para la verdadera renovación de una humanidad unificada. En esta falsificación, Spirito, por lo demás, se encuentra con el llamado "humanismo socialista" infectado hasta la médula con el cientificismo; tampoco falta en Spirito una simpática alusión a la China maoísta, lo cual marca el límite de su desviación intelectual y de la mistificación. En verdad, lo que se debería plantear en una auténtica contestación total sería efectivamente una "revolución cultural": pero no en el sentido de la de los Guardias Rojas chinos, la cual más bien ha sido una “revolución anticultura”, que no ha percibido que el primer objetivo contra el cual debería haber apuntado es el llamado "marxismo científico" el cual permanece como uno de los dogmas fundamentales inatacables de la doctrina (si se puede llamar así) de Mao Tse-tung.

Junto a una toma de conciencia de aquella crítica de la ciencia que ya posee una seria tradición (partiendo de Poincaré, Le Roy, de Boutroux. del mismo Bergson, etc.) a la cual se han agregado las válidas contribuciones del pensamiento tradicional (Guénon, Schuon, Burckhardt, aunque ya en su momento De Maistre había puesto en su lugar a los “savants” y a los cientificistas de su tiempo), se debería pues asumir una actitud de desapegada frialdad con respecto a todo el mundo de la ciencia y de la misma técnica; las mismas invenciones espaciales deberían ser consideradas como una especie de juegos para niños grandes que pueden impactar sólo a espíritus simples. Por lo tanto, la bandera debe ser la de una desmitificación anticientificista y la lucha por una diferente visión del mundo.

En correlación con esto, el mismo problema de la enseñanza y de la formación de la juventud debería ser enfrentado en términos mucho más serios que ciertas contestaciones universitarias de hoy. que apuntan sólo sobre problemas de estructura y de didáctica. Aquí la verdadera contestación. La “revolución cultural” debería retomar aproximadamente los términos de la polémica desarrollada por W. von Humboldt y su grupo, hace casi un siglo y medio, en el arranque de la industrialización, en contra de todo lo que es especialización mutiladora e instrumentalización práctico-utilitaria del saber. Se deberían exigir formas de una enseñanza que, en vez de tender únicamente a adiestrar a nuevas camadas para insertarlas en la sociedad tecnológica del consumo y de la superproducción, tuviese como fin, no ya un "humanismo", en el sentido descolorido y literario del término, sino una formación del hombre integral, enfatizando los valores espirituales, considerando como agregado y, en un cierto modo, desapegado, a todo el saber especializado que se presta a una instrumentalización en función del “sistema", con los relativos condicionamientos del sujeto: pero lamentablemente no distinto es el móvil que impulsa hoy a la gran mayoría de los jóvenes hacia estudios superiores, asegurarse títulos para insertarse mejor y de la forma más ventajosa posible.

Este sería el único modo serio de concebir hoy una "revolución cultural", la cual tendría consecuencias incalculables y en la cual la palabra "cultura" reencontraría su significado más auténtico. Pero aparte del bajo nivel vocacional y del embotamiento de la mayoría de la juventud actual, ¿dónde encontrar eventualmente a maestros en grado de adecuarse a tales exigencias?

No es necesario decir que éstas son sólo menciones más que sumarias acerca de las direcciones que una seria "contestación total" debería tomar, como una acción severa y sistemática muy distinta de las veleidades de los agitados protestaríos de hoy, los cuales no saben lo que quieren verdaderamente y demasiadas veces dan la impresión de avispas encerradas en un recipiente de vidrio que se atropellan vanamente contra las paredes del mismo.

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, italie, evola, tradition, traditionalisme, contestation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 25 février 2009

The Hyperborean Theme

The Hyperborean Theme

Another fundamental traditional teaching, which I have discussed elsewhere with corresponding documentation,[1] is the location of the center or primordial seat of the Olympian civilization of the Golden Age in a Boreal or Nordic-Boreal region that became uninhabitable. A tradition of Hyperborean origins, in its original Olympian form or civilizing deeds performed by races that spread into the Eurasian continent during the period from the end of the glacial age through the Neolithic Era. Some of these races must have come directly from the North; others seem to have had as their country of origin a Western-Atlantic land in which some kind of replica of the Northern center had been established. This is the reason why various concordant symbols and memories refer to a land that sometimes is Northern-Arctic and other times Western.

Another fundamental traditional teaching, which I have discussed elsewhere with corresponding documentation,[1] is the location of the center or primordial seat of the Olympian civilization of the Golden Age in a Boreal or Nordic-Boreal region that became uninhabitable. A tradition of Hyperborean origins, in its original Olympian form or civilizing deeds performed by races that spread into the Eurasian continent during the period from the end of the glacial age through the Neolithic Era. Some of these races must have come directly from the North; others seem to have had as their country of origin a Western-Atlantic land in which some kind of replica of the Northern center had been established. This is the reason why various concordant symbols and memories refer to a land that sometimes is Northern-Arctic and other times Western.

Among the many designations of the Hyperborean center that came to be applied also to the Atlantic center was Thule, or “White Island”, or “Island of Splendor” (the Hindu Sveta-dvipa; the Hellenic Leuke island;[2] the “original seed of the Arian race” or Ariyana Vaego in ancient Iran); and “Land of the Sun”, or “Land of Apollo”, that is, Avalon. Concordant memories in all Indo-European traditions talk about the disappearance of such a seat (which later on was mythologized) following an ice age or a flood. This is the real, historical counterpart of the various allusions to something that, beginning with a given period, has allegedly been lost or become hidden and untraceable. This too is the reason why the “Island” or “Land of the Living” (the term “living” here referring to the members of the original divine race), which is the land to which the well-known symbols of the Supreme Center of the world allude, was often confused with the “region of the dead” (the term “dead” here referring to the extinct race). Thus, for instance, according to a Celtic doctrine, mankind’s primordial ancestor was the god of the dead (Dispater) who dwells in a faraway region beyond the ocean, in those “faraway islands” whence, according to the Druids’ teachings, some of the prehistoric inhabitants of Gaul came directly.[3] Moreover, according to a classical tradition, after having been the lord of this earth, the king of the Golden Age, Kronos-Saturn, was dethroned and castrated (that is, deprived of the power to beget, to give life to a new stock); he still lives, though asleep, in a region located in the Far North, close to the Arctic sea, which was also called the Cronid Sea.[4]

Among the many designations of the Hyperborean center that came to be applied also to the Atlantic center was Thule, or “White Island”, or “Island of Splendor” (the Hindu Sveta-dvipa; the Hellenic Leuke island;[2] the “original seed of the Arian race” or Ariyana Vaego in ancient Iran); and “Land of the Sun”, or “Land of Apollo”, that is, Avalon. Concordant memories in all Indo-European traditions talk about the disappearance of such a seat (which later on was mythologized) following an ice age or a flood. This is the real, historical counterpart of the various allusions to something that, beginning with a given period, has allegedly been lost or become hidden and untraceable. This too is the reason why the “Island” or “Land of the Living” (the term “living” here referring to the members of the original divine race), which is the land to which the well-known symbols of the Supreme Center of the world allude, was often confused with the “region of the dead” (the term “dead” here referring to the extinct race). Thus, for instance, according to a Celtic doctrine, mankind’s primordial ancestor was the god of the dead (Dispater) who dwells in a faraway region beyond the ocean, in those “faraway islands” whence, according to the Druids’ teachings, some of the prehistoric inhabitants of Gaul came directly.[3] Moreover, according to a classical tradition, after having been the lord of this earth, the king of the Golden Age, Kronos-Saturn, was dethroned and castrated (that is, deprived of the power to beget, to give life to a new stock); he still lives, though asleep, in a region located in the Far North, close to the Arctic sea, which was also called the Cronid Sea.[4]

This generated various conditions, but essentially it is always the same transposition in superhistory, under the species of a latent or invisible reality or center, of ideas referring to the Hyperborean theme. For my purposes, I will need to discuss briefly the form that these memories assumed in the Celtic and especially in the Irish cycle; the traditions concerning Avalon, the Tuatha de Danaan, and the kingdom of Arthur. The scope of these traditions is more than local and historical; often, even the geographical data appearing in them have a merely symbolic meaning, as is often the case in these instances.

This generated various conditions, but essentially it is always the same transposition in superhistory, under the species of a latent or invisible reality or center, of ideas referring to the Hyperborean theme. For my purposes, I will need to discuss briefly the form that these memories assumed in the Celtic and especially in the Irish cycle; the traditions concerning Avalon, the Tuatha de Danaan, and the kingdom of Arthur. The scope of these traditions is more than local and historical; often, even the geographical data appearing in them have a merely symbolic meaning, as is often the case in these instances.

Notes

[1] Revolt Against The Modern World, Chapters 24-26.

[2] Especially in the tradition referred to by Diodorus Siculus (Bibliotheca Historica II, 47), the…White Island, is identified with the land of the Hyperboreans; it was situated in the ocean, before the land of the Celts; it is also indicated as Apollo’s island.

[3] The Irish name “Land Beneath the Waves” (Tir fa Tonn), applied to an image of this region, incorporates a memory of its sinking and submersion.

[4] Here it is the land of Thule, which, according to Strabo (ca. 63 B.C.E. — after 21 C.E.) was located at six days of navigation from the coast of Britannia, close to the frozen sea. In regard to the heroes of the primordial age, there is an interesting tradition according to which Kronos, already king of that age, often appears as king of heroes (Hesiod, Opera et dies, 168-71).

Excerpt from Julius Evola, The Mystery of the Grail: Initiation and Magic in the Quest for the Spirit, from http://www.galacticapublishing.com/HyperboreanTheme.htm.

Julius Evola

00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditionalisme, hyperborée, nordicisme, mythes, mythes nordiques, pôles, mythologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 24 février 2009

Goethe and the Indo-European Religiosity

Goethe and the Indo-European religiosity

The greatest ideas of mankind have been conceived in the lands between India and Germania, between Iceland and Benares (where Buddha began to teach) amongst the peoples of Indo-European language; and these ideas have been accompanied by the Indo-European religious attitude which represents the highest attainments of the mature spirit. When in January 1804, in conversation with his colleague, the philologist Riemer, Goethe expressed the view that he found it “remarkable that the whole of Christianity had not brought forth a Sophocles”, his knowledge of comparative religion was restricted by the knowledge of his age, yet he had unerringly chosen as the precursor of an Indo-European religion the poet Sophocles, “typical of the devout Athenian… in his highest, most inspired form”,41 a poet who represented the religiosity of the people, before the people (demos) of Athens had degenerated into a mass (ochlos). But where apart from the Indo-Europeans, has the world produced a more devout man with such a great soul as the Athenian, Sophocles?

Where outside the Indo-European domain have religions arisen, which have combined such greatness of soul with such high flights of reason (logos, ratio) and such wide vision (theoria)? Where have religious men achieved the same spiritual heights as Spitama Zarathustra, as the teachers of the Upanishads, as Homer, as Buddha and even as Lucretius Carus, Wilhelm von Humboldt and Shelley?

Goethe wished that Homer’s songs might become our Bible. Even before the discovery of the spiritual heights and power of the pre-Christian Teuton, but especially after Lessing, Winckelmann and Heinrich Voss, the translator of Homer, the Indo-European outlook renewed itself in Germany, recalling a world of the spirit which was perfected by great German poets and thinkers during the late eighteenth and early nineteenth centuries.

Since Goethe’s death (1832), and since the death of Wilhelm von Humboldt (1835), the translator of the devout Indo-European Bhagavad Gita, this Indo-European spirit, which also revealed itself in the pre-Christian Teuton, has vanished.

Goethe had a premonition of this decline of the West: even in October 1801 he remarked in conversation with the Countess von Egloffstein, that spiritual emptiness and lack of character were spreading — as if he had foreseen what today characterises the most celebrated literature of the Free West. It may be that Goethe had even foreseen, in the distant future, the coming of an age in which writers would make great profits by the portrayal of sex and crime for the masses. As Goethe said to Eckermann, on 14th March 1830, “the representation of noble bearing and action is beginning to be regarded as boring, and efforts are being made to portray all kinds of infamies”. Previously in a letter to Schiller of 9th August 1797, he had pointed out at least one of the causes of the decline: in the larger cities men lived in a constant frenzy of acquisition and consumption and had therefore become incapable of the very mood from which spiritual life arises. Even then he was tortured and made anxious, although he could observe only the beginnings of the trend, the sight of the machine system gaining the upper hand; he foresaw that it would come and strike (Wilhelm Meisters Wanderjahre, Third Book, Chapter 15, Cotta’s Jubilee edition, Vol. XX, p. 190). In a letter to his old friend Zelter, on 6th June 1825, he pronounced it as his view that the educated world remained rooted in mediocrity, and that a century had begun “for competent heads, for practical men with an easy grasp of things, who [...] felt their superiority above the crowd, even if they themselves are not talented enough for the highest achievements”; pure simplicity was no longer to be found, although there was a sufficiency of simple stuff; young men would be excited too early and then torn away by the vortex of the time. Therefore Goethe exhorted youth in his poem Legacy of the year 1829:

| Join yourself to the smallest host! |

In increasing degree since approximately the middle of the nineteenth century poets and writers as well as journalists — the descendants of the “competent heads” by whom Goethe was alarmed even in the year 1801 — have made a virtue out of necessity by representing characterlessness as a fact. With Thomas Mann this heartless characterlessness first gained world renown. Mann used his talent to conceal his spiritual desolation by artifices which have been proclaimed by contemporary admirers as insurpassable. But the talent of the writers emulating Thomas Mann no longer sufficed even to conceal their spiritual emptiness, although many of their readers, themselves spiritually impoverished, have not noticed this.

The freedom of the Press, which was introduced through the constitution of May 1816 into the Duchy of Weimar and which had already been demanded by Wieland with his superficial judgment would, Goethe declared, do nothing more than give free rein to authors with a deep contempt of public opinion (Zahme Xenien, Goethes Sämtliche Werke, Cotta’s Jubilee edition, Vol. IV, p. 47; Annalen (Annals) 1816, same edition, Vol. XXX, p. 298). In the Annalen of 1816, he remarked that every right-thinking man of learning in the world foresaw the direct and incalculable consequences of this act with fright and regret. Thus even in his time, Goethe must have reflected how little the men of the Press, were capable of combining freedom with human dignity.

When the descendants of the competent heads of the beginning of the nineteenth century rose, through their talents, to the upper classes, where due to a lower birthrate their families finally died out, the eliminating process of social climbing in Europe seized hold of less capable heads and bore them away into the vortex of the time. Their culture has been described most mercilessly by Friedrich Nietzsche in his lectures of the year 1871-72: Concerning the Future of Our Educational Institutions (Pocket edition, Vol. I, 1906, pp. 314, 332-333, 396). Nietzsche above all concentrated on famous contemporary writers, “the hasty and vain production, the despicable manufacturing of books, the perfected lack of style, the shapelessness and characterlessness or the lamentable dilution of their expressions, the loss of every aesthetic canon, the lust for anarchy and chaos” — which he described as if he had actually seen the most celebrated literature of the Free West, whose known authors no longer mastered their own languages even to the extent still demanded by popular school teachers around 1900. These vociferous heralds of the need for culture in an era of general education were rejected by Nietzsche who in this displayed true Indo-European views — as fanatical opponents of the true culture, which holds firm to the aristocratic nature of the spirit. If Nietzsche described the task of the West as to find the culture appropriate to Beethoven, then the serious observer today will recognise only too well the situation which Nietzsche foresaw and described as a laughing stock and a thing of shame.

In the year 1797, Friedrich Schiller composed a poem: Deutsche Grösse. Full of confidence in the German spirit he expressed the view that defeat in war by stronger foes could not touch German dignity which was a great moral force. The precious possession of the German language would also be preserved. Schiller (Das Siegesfest) certainly knew what peoples had to expect of war:

| For Patrocles lies buried and Thersites comes back; |

but he must have imagined that the losses of the best in the fight could be replaced. The dying out of families of dignity and moral stature (megalopsychia and magnanimitas), had then not yet begun in Europe.

In the year 1929, just a decade after the First World War had ended, that Peloponnesian war of the Teutonic peoples, which caused both in England and in Germany excessively heavy losses of gifted young men, of officers and aristocrats, Oskar Walzel (Die Geistesströmungen des 19. Jahrhunderts, 1929, p. 43), Professor of German literature at the university of Bonn, gave it as his opinion that after this war the trend to de-spiritualise Germany had gained ground far more rapidly than hitherto: “Is there in German history in general such an identical want of depth in men to be observed as at present?” But for the Germans it is poor consolation that this “de-spiritualising” is just as marked in other Western countries. Another sign of this trend is that today many famous writers are no longer capable of preserving the precious possession of the German language. Other Western languages are also neglecting their form and literature, but this again is poor consolation for the Germans. Such neglect is considered by many writers today as characteristic of, and part of the process of gaining their freedom and liberation from all traditional outlooks. Goethe criticised this as a false idea of freedom (Maxims and Reflections, Goethes Sämtliche Werke, Cottas Jubiläumsausgabe, Vol. IV, p. 229) in the following words:

“Everything which liberates our spirit, without increasing our mastery of ourselves, is pernicious.”

Thus, by freedom Goethe also understood the dignity of the freeborn, not the nature and mode of life of the freed slave.

* * *

From The Religious Attitudes of The Indo-Europeans, London 1967. Translated by Vivian Bird. Original Source.

Hans Friedrich Karl Günther

00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditionalisme, indo-européens, racines, littérature, littérature allemande, allemagne, lettres |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 23 février 2009

La religion cosmique et l'habitat circumpolaire des Indo-Européens

La religion cosmique et l’habitat circumpolaire des Indo-Européens

J’ai nommé ainsi (La religion cosmique des Indo-Européens, Paris/Milan : Archè, 1987) un ensemble de conceptions cosmologiques et religieuses centrées autour de la notion de «ciel du jour»: en indo-européen, où il n’existe pas de nom ancien du «ciel», un même vocable – tantôt masculin, tantôt féminin (cf. ci-dessous) - désigne soit le jour (latin diēs), soit le soleil (hittite sius), soit à la fois le ciel et le jour (vieil-indien dyaus). Cette notion est divinisée (Jūpiter, Zeus, Dyaus, Sius), et les dieux sont nommés «ceux du ciel du jour»: elle est au centre d’une religion qui peut donc être qualifiée de «cosmique».

D’autre part, elle implique l’existence d’une cosmologie particulièrement archaïque qui comporte également un «ciel de la nuit», l’«Ouranos étoilé» d’Homère. Le ciel de la nuit est le domaine des démons et des âmes des morts; sa principale divinité est le dieu Lune, ennemi des démons et roi des morts, en tant que «premier mort». La triade des couleurs (ci-dessus § 1.4.2) suggère que le ciel blanc du jour et le ciel noir de la nuit étaient séparés par un ciel rouge, le ciel des deux crépuscules. Les principales divinités de ce ciel rouge sont l’Aurore «fille du Ciel du jour (masculin)» ou «Fille du Soleil (féminin)» et les Jumeaux divins «fils du Ciel du jour (masculin)», selon le formulaire traditionnel. Une part de leur mythologie consiste dans le retour de l’Aurore fugitive ou enlevée, et ramenée par ses deux frères. Les Jumeaux peuvent aussi être fils du Ciel du jour (masculin) et de sa fille l’Aurore, à la suite de l’inceste cosmique primordial. L’alternance annuelle du jour et de la nuit a été conçue comme la captivité dans un rocher ou une caverne de la déesse Ciel du jour / Soleil (féminin) et sa libération, d’où la notion de «ciel de pierre».

La mythologie de ces divinités exprime principalement le désir du retour de la belle saison, dite Aurore de l’année, ou Aurores de l’année, comme dans le nom allemand de la fête de Pâques, Ostern. Plus généralement, la correspondance observée entre les parties du jour de vingt-quatre heures et les trois saisons de l’année (le jour et l’été, la nuit et l’hiver, «les aurores » et le printemps), correspondance qui donne un sens à l’union de Zeus Ciel du jour et Héra Belle saison (anglais year, allemand Jahr «année»), indique une familiarité avec les réalités circumpolaires, également attestée par le groupe formulaire de notions traverser l’eau de la ténèbre hivernale (§ 1.4.2).

Le conte scandinave du géant maçon qui demandait pour salaire le Soleil, la Lune et la déesse Freyja, Aurore de l’année, qui a été comparé à la légende grecque de la première destruction de Troie, exprime la crainte d’une éternelle nuit hivernale sans soleil, sans lune, sans aurore. C’est probablement à cette période que remonte la double homologie établie entre la lumière, la vérité, le bien d’une part, les ténèbres, le mensonge, le mal de l’autre, la division du monde surnaturel en deux classes antagonistes de dieux diurnes et de démons nocturnes, ainsi que les récits et les rituels concernant le retour de la lumière ou la lenteur des Aurores; par la suite, des puissances nocturnes ont été intégrées au panthéon, et l’on chante volontiers les bienfaits de la nuit.

Cet ensemble de conceptions remonte à une période très ancienne de la communauté linguistique et ethnique, et à une culture épipaléolithique (mésolithique) ou paléolithique, où la vie était précaire et dépendait étroitement du cycle de saisons. Le cheval n’était pas encore domestiqué: les Jumeaux divins, qui seront ultérieurement associés au cheval (les Aśvins indiens, les Dioscures cavaliers, Hengest et Horsa), le sont à l’élan, comme en témoigne le nom des Dioscures germaniques, les jumeaux Alces de la Germanie de Tacite. La société ne connaissait aucun groupe supérieur à la «bande» primitive: seule sa désignation est sûrement ancienne; celles du lignage et de la tribu sont plus récentes (§ 1.9). On supposera donc une société peu différenciée, donc peu concernée par le politique, sans autre stratification que celle des sexes et des classes d’âge. Les rites de passage de l’enfance à l’âge adulte des garçons ont laissé des traces à l’époque historique, notamment dans la cryptie lacédémonienne. C’est aussi à cette forme ancienne de la société que remontent les légendes de jumeaux (humains) expulsés en compagnie de leur mère et qui vont fonder une nouvelle communauté ou reviennent dans leur communauté d’origine pour y punir leur persécuteurs et s’emparer du pouvoir. Leur légende comporte souvent des traits similaires à ceux des contes merveilleux, dont l’origine paléolithique a été démontrée. A cette période où ni l’élevage ni l’agriculture n’étaient pratiqués se rattache l’idée que les enfants naissent par réincarnation de l’âme d’un ancêtre, sans que le lien soit établi avec la fécondation. Enfin, les vestiges de filiation matrilinéaire, comme le rôle privilégié de l’oncle maternel ou la transmission du pouvoir au gendre (la succession des rois du Latium), qui sont en contradiction avec le caractère exclusivement patrilinéaire de la filiation dans les époques historiques, ont chance de remonter à cette période, et de concorder avec le genre féminin de la divinité suprême, le Ciel du jour, qui sera remplacé par le «Ciel père», Jūpiter, Zeus patēr, etc.

L’identification archéologique la plus probable est la culture épipaléolithique (mésolithique) de Maglemose, avec ses prolongements circumpolaires (Carl-Heinz Boettcher, Der Ursprung Europas, St.Ingbert : Röhrig, 1999). L’arbre (*de/oru-) par excellence est le pin nordique: l’adjectif tiré de son nom, *derwo-, désigne le goudron (germanique *terwa-). Plus tard, ce sera le chêne.

Jean Haudry

00:14 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : traditionalisme, indo-européens, racines, europe, proto-histoire, histoire, mythes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 21 février 2009

Ossendowski, l'ultimo avventuriero

Ossendowski, l’ultimo avventuriero

Ferdynand Ossendowski (1876-1945)

L’avventura non è cosa da minimalismo postmodernista. Il fatto che la maggioranza della produzione letteraria e cinematografica contemporanea, nonché l’educazione scolastica, eviti di addentrarsi negli inquietanti reami dell’autentica avventura, ha un che di significativo. Il grande avventuriero dei fumetti, Mister No, non viene più pubblicato, se non raramente, e in libreria le cose non vanno meglio. Solo qua e là emerge qualche perla di vita vissuta, qualche libro in cui si respirano il profumo del muschio e del vino forte, del tabacco trinciato e dei fiori al mattino, ma per il resto tutto tace. Certo, c’è chi prova ad affrontare l’argomento, chi s’impegna, ma nei libri come nei film, la vera avventura viene dal profondo, perché è una questione di sapienti, e non di dotti. Di quei folli, per dirla con Kerouac, che preferiscono bruciarsi che spegnersi lentamente.

Il viaggio avventuroso rappresenta un mito per i giovani inquieti, per coloro i quali sentano il bisogno di una ricerca fuori dagli schemi. La cultura di un Pasolini, tanto per dire, non potrebbe mai concepire il viaggio in sé come un’esperienza di vita, un’occasione di crescita e riflessione, perché il viaggio, in questa mentalità, è semplice tragitto, una questione burocratica da espletare che deve condurre ad una meta precisa.

Ma i grandi viaggiatori non sono coloro che raggiungono molte mete, sono quelli che invece visitano molti luoghi, conoscono genti e storie, si perdono, volutamente, durante il percorso, come dei viandanti in cerca della saggezza. Nietzsche fu un grande viaggiatore e un avventuriero del pensiero, altri, specie dopo di lui, furono solo principianti della vita, impauriti dall’esistenza preferirono ritirarsi nel buio del loro studiolo. Per dirla con il provocatorio Deleuze, il pensiero nietzscheano, il vero pensiero non-conformista, è il riflesso della vita, è frutto dell’esperienza, cresce e si sviluppa nella terra e nel tempo. Perciò la biografia del filosofo tedesco è così importante.

«La terra e il cielo cessavano di respirare. Il vento non soffiava più, il sole si era fermato. In un momento come quello, il lupo che si avvicina furtivo alla pecora si arresta dove si trova; il branco di antilopi spaventate si ferma di botto [...]; al pastore che sgozza un montone cade il coltello di mano [...] Tutti gli esseri viventi impauriti sono tratti involontariamente alla preghiera e attendono il fato. Così è accaduto un momento fa. Così accade sempre quando il Re del Mondo nel suo palazzo sotterra prega e scruta i destini di tutti i popoli e di tutte le razze». Così, con la straordinaria capacità evocativa che gli è propria, narra della sua ricerca della mitica Agartha sotterranea, centro spirituale che alcuni sembrano collocare a Lhasa, il celebre avventuriero Ferdinand Ossendowski (1878-1945). Il racconto si svolge in Mongolia nel 1921; il palazzo dove prega il Re del Mondo si trova nel regno di sotterra, un territorio immenso nascosto alla vista degli uomini e popolato da esseri semidivini, vero e proprio centro spirituale del pianeta. Quel regno esiste fin dalla notte dei tempi: per tutto il remoto periodo denominato dai miti “Età dell’Oro” aveva prosperato alla luce del sole con il nome di “Paradesha” (in sanscrito Paese supremo, da cui Paradiso ); poi, nel 3102 a.C, all’inizio del Kali Yuga della tradizione indù (il termine significa Età Nera e designa il periodo in cui viviamo), i suoi abitanti si erano trasferiti nel sottosuolo per evitare di essere contaminati dal male, e il nome della loro terra era stato trasformato in Agharti, “l’inaccessibile”. La sua opera più conosciuta Bestie, uomini e dèi, tuttora ristampata, viene citata da Guénon nell’introduzione al libretto dedicato precisamente alla figura esoterica del Re del mondo.

In quelle stesse pagine, Ossendowki, descrive la figura leggendaria del barone Roman Fiodorovic von Ungern Sternberg, a cui negli anni diversi hanno rivolto il loro interesse, fino alla recente pubblicazione del testo La cosacca del barone von Ungern da parte de Le librette di controra. Terrore dei bolscevichi, questo condottiero dei “bianchi” controrivoluzionari, oppose una strenua resistenza ai sovietici, guadagnandosi sul campo la fama di “sanguinario”. Il suo mito si diffuse a tal punto, che in una delle sue storie più belle, Corte Sconta detta arcana, Hugo Pratt lo rappresenterà in modo assai evocativo, e alla sua figura, negli anni immediatamente successivi alla sua morte, si ispirò ad esempio il film russo Tempeste sull’Asia.

Naturalmente le avventure dello studioso Ossendowski non si limitarono a quanto narrato nel famoso libro edito dalle Mediterranee, ma già nel 1899 viaggiò nelle steppe siberiane, tra i monti Abakani e la città di Biisk, in un percorso che ebbe sempre come sfondo il Lago Nero e la selvaggia natura siberiana. Una recente pubblicazione per Le librette di controra, Il lupo del Lago Nero, raccoglie tre racconti avventurosi dell’autore polacco, che si collocano negli anni precedenti a quanto descritto in Bestie, uomini e dèi.

Immagini vivide di tradizioni primordiali, questo riesce a trasmettere con grande efficacia l’autore. Una steppa selvaggia e battuta dal vento, in cui si incrociano i destini di piccole comunità. Con il gusto del vero avventuriero Ossendowski ci prende per mano e ci conduce in mondo di misteri e di grandi profondità. In cui a usanze precristiane si uniscono talvolta le superstizioni di fanatici santoni e in cui l’amore e la passione sono vissuti come devozione nei confronti di un signore.

La scrittura è vigorosa e asciutta, elegante nella sua efficacia, capace di tenere desto l’interesse lungo tutta la lettura, che scorre rapida e piacevole. Non mancano i colpi di scena, a completare un quadro in cui a farla da padrone è la natura selvaggia della steppa siberiana, un paesaggio che sembra vivere con i suoi abitanti, come se l’ordine degli uomini e quello della natura, in condizioni particolari, possano entrare in contatto. Ecco allora il cielo turbinare e ribellarsi alla pazzia del santo apocalittico, o ancora fare da sfondo vivido alle discussioni erotiche tra l’autore e la sua devota prima moglie. Un contatto con la natura che d’altronde si respira anche nei romanzi avventurosi di un altro grande, Knut Hamsun, autore di Pan e Fame, che scrisse: «Era in uno strano stato d’animo, invaso dalla soddisfazione, con ogni nervo teso e una musica nel sangue. Si sentiva parte della natura, del sole, delle montagne e di tutto il resto; alberi, erba e paglia gli infondevano col loro fruscio il senso del proprio Essere. L’anima gli divenne grande e sonora come un organo, non dimenticò mai più come quella dolce musica gli si infondesse nel sangue».

Il sublime non ha bisogno di orpelli per manifestarsi, e l’Ossendowski riesce alla perfezione a raffigurare un mondo di tradizioni e riti perduti. Ma ciò che più colpisce, è che è tutto vero.

La fortuna, per chi non voglia accontentarsi della letteratura per animi tiepidi, è che periodicamente in libreria compaiono libri davvero capaci di emozionare e sollecitare la voglia di andare scoprire il mondo. È stato così con lo straordinario Nelle terre estreme di Krakauer, da cui è stato tratto anche un film. La storia di un giovane americano che decide di lasciarsi la vecchia vita di comodità alle spalle, per vivere una vita selvaggia e rischiosa nella natura del Nord America. Anche questa è una storia vera, che non ebbe un “lieto” fine. E ancora più recente è l’uscita del libro di Ernst Jünger Visita a Godenholm che, come altre dello stesso autore, è un’avventura in gran parte immaginaria, scritta da un grande avventuriero e viaggiatore del secolo scorso, all’inquieta ricerca della vera libertà..

In occasione di un’intervista televisiva il grande Andrea G. Pinketts ha detto di preferire agli scrittori come Leopardi, chiusi nella loro torre d’avorio, quelli che scendono nelle strade, che vivono la vita autentica e vivono pericolosamente, perché lì si trovano quelle emozioni genuine capaci di strapparci all’abitudine. La vita sottocasa ci sta aspettando.

Francesco Boco

00:15 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditionalisme, russie, sibérie, aventure |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 20 février 2009

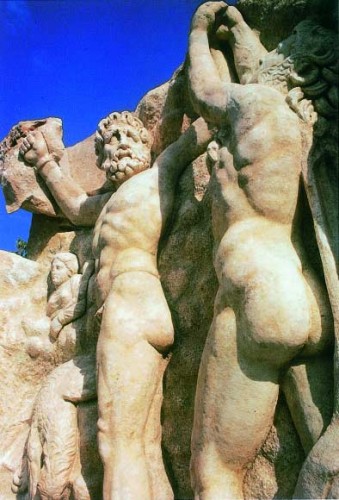

Tradizione: il segreto della grandezza di Roma

Tradizione: il segreto della grandezza di Roma

Ex: http://augustomovimento.blogspot.com/

Il mos maiorum è inoltre assolutamente necessario per comprendere veramente la Romanità: esso, infatti, era alla base e si manifestava in ogni aspetto (diritto, famiglia, politica, cultura, religione…) della vita comunitaria e privata dei cittadini romani.

La Tradizione era altresì fondamentale nella vita politica e, in particolar modo, per il Senato. I membri di quest’ultimo, infatti, erano i discendenti degli eroi che fecero grande Roma e, giacché secondo i Romani la virtus maiorum si trasmetteva di padre in figlio, la auctoritas e la legittimazione del potere dei senatori venivano direttamente dalla gloria dei loro antenati. Tale principio si manifestava al massimo grado nei funerali pubblici delle famiglie patrizie, in cui tutte le imagines degli antenati della gens (maschere di cera che riproducevano le fattezze degli avi) sfilavano in lunghi cortei che si concludevano con l’orazione celebrativa, nella quale si lodavano, oltre alle virtù del defunto, le gloriose gesta dei suoi progenitori. Era quindi obbligatorio per gli eredi delle grandi famiglie di Roma conoscere le imprese dei propri antenati, e l’educazione dei giovani nobili verteva eminentemente sulla trasmissione dei mores maiorum. È emblematica al riguardo l’immagine, lasciataci dalla letteratura antica, di Scipione Emiliano che ritrova vigore e propensione a grandiose gesta osservando le immagini dei suoi avi.

La Tradizione era altresì fondamentale nella vita politica e, in particolar modo, per il Senato. I membri di quest’ultimo, infatti, erano i discendenti degli eroi che fecero grande Roma e, giacché secondo i Romani la virtus maiorum si trasmetteva di padre in figlio, la auctoritas e la legittimazione del potere dei senatori venivano direttamente dalla gloria dei loro antenati. Tale principio si manifestava al massimo grado nei funerali pubblici delle famiglie patrizie, in cui tutte le imagines degli antenati della gens (maschere di cera che riproducevano le fattezze degli avi) sfilavano in lunghi cortei che si concludevano con l’orazione celebrativa, nella quale si lodavano, oltre alle virtù del defunto, le gloriose gesta dei suoi progenitori. Era quindi obbligatorio per gli eredi delle grandi famiglie di Roma conoscere le imprese dei propri antenati, e l’educazione dei giovani nobili verteva eminentemente sulla trasmissione dei mores maiorum. È emblematica al riguardo l’immagine, lasciataci dalla letteratura antica, di Scipione Emiliano che ritrova vigore e propensione a grandiose gesta osservando le immagini dei suoi avi. Ma tale culto della Tradizione non esisteva esclusivamente nelle autorevoli famiglie patrizie, ma era altresì venerata la gloria populi Romani, ossia la Tradizione comune a tutto il popolo di Roma.

Ma tale culto della Tradizione non esisteva esclusivamente nelle autorevoli famiglie patrizie, ma era altresì venerata la gloria populi Romani, ossia la Tradizione comune a tutto il popolo di Roma.Ogni cittadino romano ha dunque il dovere di mantenere e, possibilmente, di accrescere la gloria dei padri, praticando la via della virtus.

Parimenti in ambito militare e religioso il mos maiorum è un elemento inscindibile dall’essenza stessa della Romanità. Le virtù dei maiores, come ce le tramandano gli scrittori greci e romani, sono le seguenti:

- Fortitudo: capacità, coraggio;

- Fides: fedeltà (verso gli altri);

- Pietas: fedeltà (verso gli dèi, la Patria, la famiglia);

- Iustitia: senso della giustizia;

- Audacia: coraggio;

- Constantia: costanza;

- Magnitudo animi: nobiltà d’animo;

- Aequitas: equità;

- Probitas: probità;

- Auctoritas: autorità;

- Honestas: onestà;

- Temperantia: misura;

- Clementia: moderazione.

La tradizione romana si fondava, in ultima analisi, sugli exempla maiorum, ossia le eroiche gesta compiute dagli avi, le quali spingevano i giovani a rendere sempre più grande Roma: e questo proprio perché gli esempi di virtù degli antenati erano tali in quanto volti all’accrescimento della gloria dell’Urbe. Si capirà meglio, quindi, il motivo per il quale l’educazione dei fanciulli romani si basasse sugli exempla maiorum: non precetti ma esempi, giacché il precetto istruisce, ma è l’esempio che trascina e muove gli animi.

In conclusione, vediamo che sia gli antichi che i moderni ravvisarono nel culto della Tradizione (il mos maiorum) il segreto della grandezza di Roma; e tanto più i romani se ne discostavano, tanto più era lecito parlare di decadenza e degenerazione dei costumi.

Non a caso lo storico greco Polibio canta la gloria di Roma spiegando ai propri compatrioti che Roma ha conquistato il mondo grazie alle sue istituzioni e alla forza che le viene dall’osservanza della sua nobile Tradizione.

Ora, dunque, potremo comprendere più a fondo il celeberrimo verso del poeta Ennio che, scolpendo il suo esametro come solido marmo, cantò: Moribus antiquis res stat romana virisque, «Roma si fonda sulla Tradizione e sui suoi eroi»!

00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, italie, rome, rome antique, antiquité, antiquité romaine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

El viento divino o la muerte voluntaria

| EL VIENTO DIVINO O LA MUERTE VOLUNTARIA |

| ISIDRO JUAN PALACIOS |