Ex: http://www.mecanopolis.org/

L’influence des Etats-Unis et de l’Europe sur le Maghreb

En collaboration avec la revue Questions internationales (La Documentation française)Avec Dorothée Schmid, chercheuse à l’IFRI (Méditerranée/ Moyen Orient)

Et Hamid Barrada, journaliste, directeur Maghreb/Orient sur la chaîne TV5

La revue Questions internationales proposait un excellent numéro sur le Maghreb en novembre-décembre 2004, qui suggérait tout l’intérêt de la tenue d’un tel café géopolitique sur le Maghreb et les rivalités de pouvoir entre Etats-Unis et Europe dans cette région. Nos deux intervenants considéraient ici le Maghreb comme une entité au sein d’un ensemble méditerranéen et proche-oriental plus vaste, plutôt que par ses Etats pris un à un. Dorothée Schmid a montré comment la politique européenne au Maghreb devait faire face à un investissement américain croissant dans cette zone, tandis que Hamid Barrada s’intéressait aux ambitions américaines dans la région et à la perception de ces politiques américaines par les habitants.

La politique européenne au Maghreb:

Travaillant sur la politique européenne en Méditerranée, Dorothée Schmid a porté son intérêt sur les stratégies comparées des Américains et des Européens au Maghreb. Il ressort que si nouvel activisme américain il y a au Maghreb, il est certes bien moindre que pour le Moyen-Orient, mais suffisamment important pour susciter des inquiétudes côté européen.

1.Le Maghreb, une chasse gardée européenne ?

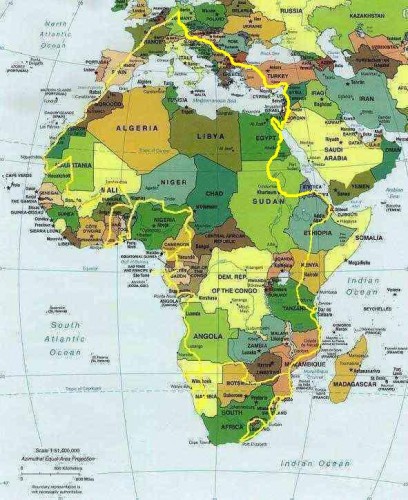

Le Maghreb étant une région proche de l’Europe sur de nombreux points, culturels, historiques, géographiques, économiques, il constitue une région prioritaire dans la politique extérieure de l’Union européenne. 2005 marque les dix ans du partenariat euro-méditerranéen, cette grande initiative de coopération régionale avec la rive sud de la Méditerranée. Ce partenariat est du reste essentiellement économique (accords bilatéraux de libre-échange, avec l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, coopération financière) ; ses volets politiques et culturels faisant pâle figure à côté. Le Maroc a su tirer son épingle du jeu, en attirant une part importante des ressources consacrées au partenariat (deuxième pays partenaire méditerranéen le mieux doté après l’Egypte) ; la Tunisie est présentée par ses partenaires européens comme un modèle de réforme économique libérale ; l’Algérie est entrée dans le partenariat tardivement, en 2002, (et la signature d’un accord de libre-échange avec l’UE doit être vue surtout comme un appui diplomatique européen pour l’Algérie dans la mesure où le pays est mono-exportateur d’hydrocarbures), et la Libye a été récemment invitée à rejoindre le Processus de Barcelone. L’Union européenne souhaite encourager l’intégration entre les pays partenaires eux-mêmes, et le Maghreb reste un modèle sous-régional possible ; l’initiative d’Agadir d’intégration régionale démontre l’existence d’un véritable moteur maghrébin.

2.La redéfinition européenne de sa politique de voisinage

Or, aujourd’hui, l’élargissement de l’UE est quasiment achevé et le temps semble être venu d’un verrouillage des frontières et de l’Union. La standardisation des relations de l’Union avec les Etats du Sud et les Etats de l’Est est en marche : la Méditerranée devient ainsi traitée comme le Caucase, l’Ukraine, la Biélorussie ou la Moldavie. Le but semble être l’unification de ces régimes à un grand marché élargi ; tous les aspects de l’Union sauf les institutions, comme le disait Romano Prodi.

Les conséquences pour le Maghreb sont importantes : on assiste à un renforcement des relations bilatérales et à un abandon de la perspective régionale méditerranéenne. Qui plus est, des problèmes de financement ne tardent pas à se faire jour, avec une compétition des différents Etats riverains de l’UE pour savoir lequel profitera le plus des aides européennes. Les pays les plus réformateurs, les plus en phase avec l’UE et respectant le mieux les droits de l’homme devraient être à terme récompensés pour leur volonté de réforme, selon une logique du premier arrivé premier servi. Les pays méditerranéens ne sont pas forcément les mieux placés dans cette compétition. Cependant, le Maroc vise déjà un statut d’association avancée avec l’UE, qui se concrétiserait d’abord par la mise en place d’une union douanière, sur le modèle turc.

En fait, selon Dorothée Schmid, on assiste à une dilution de la priorité méditerranéenne de l’UE, qui pourrait annoncer la fin de la politique méditerranéenne de l’Europe. L’avenir sera aux relations bilatérales étroites entre des Etats méditerranéens pris individuellement et certains Etats-membres de l’UE, la France au premier chef.

3.Une présence américaine intense

C’est dans ce contexte que la présence américaine dans la région se fait plus intense. On peut même dire que les Etats-Unis restent et demeurent l’unique puissance méditerranéenne, quelle que soit l’activité européenne en cours. En plus de la présence militaire, l’administration Bush s’intéresse diplomatiquement et économiquement au Maghreb. Le 11 septembre 2001 a tout changé. Auparavant, les Américains tenaient le régime algérien en quarantaine, voyaient avec une forte hostilité le régime libyen, et manifestaient de l’indifférence pour la Tunisie, la timide cordialité avec le Maroc étant pleine de distances. Depuis le 11 septembre, le Moyen Orient élargi jusqu’au Maroc est passé au cœur des préoccupations de l’administration Bush. La montée en puissance de l’islam politique en Algérie ou au Maroc inquiète, la prolifération nucléaire de la Libye angoisse, l’obsession démocratique pour la région ne faiblit pas (avec une théorie des dominos, la démocratie se répandant d’Irak aux autres pays par contagion de Marrakech au Bangladesh), et la politique d’hydrocarbures (gaz et pétrole) est naturellement essentielle.

Les Américains ont donc lancé une offensive diplomatique dans la région, qui se concrétise par les nombreuses tournées d’officiels américains au Maghreb, et par l’invitation régulière des chefs d’Etat maghrébins à la Maison blanche. C’est dans ce contexte qu’est intervenu le rétablissement spectaculaire des relations avec la Libye. Une collaboration renforcée s’établit par ailleurs dans le domaine sécuritaire avec l’Algérie, qui est présentée comme un modèle de lutte anti-terroriste. Enfin, un accord de libre-échange a été signé avec le Maroc en 2004, dont la faible portée économique ne doit pas masquer la très forte importance politique.

4.Vers une rivalité Europe - Etats-Unis au Maghreb

Une réelle rivalité transatlantique se dessine en fait sur le front économique. Le Middle East Partnership initiative traduit une offensive économique des Etats-Unis à l’échelle du grand Moyen-Orient. Les Américains ont déjà signé des accords de libre-échange avec la Jordanie, le Maroc, Bahreïn, et d’autres ne tarderont pas, en un temps absolument record. Derrière les intérêts commerciaux officiels, ces accords sont présentés comme un volet de la diffusion de la liberté dans le monde. L’accord avec le Maroc, négocié en secret, est plutôt léonin, les Américains n’ayant rien cédé sur leurs intérêts. Les Américains soutiennent par ailleurs l’accès de l’Algérie à l’OMC, et raflent désormais les concessions d’hydrocarbures en Libye…

Toute une rivalité potentielle entre les Etats-Unis et l’UE est donc en train de naître. Les Européens craignent que les accords de libre échange signés par les pays de la région avec les Américains rendent impossible la mise en œuvre des accords euro-méditerranéens. Par ailleurs, les Européens craignent d’être cooptés pour financer les plans américains de développement de la région.

5.Les conséquences pour le Maghreb de cette rivalité transatlantique

Les conséquences pour la rive sud méditerranéenne de cette rivalité Etats-Unis - Europe sont assurément d’abord et avant tout une ouverture économique généralisée qui sera difficile pour les économies de la région. Peut-on dire que les Américains comme les Européens négligent les intérêts des Maghrébins ? Les zones de libre échange s’inscrivent fondamentalement comme des projets politiques visant la démocratie et les réformes. La Commission européenne et le Conseil européen s’alignent progressivement sur le discours de réforme américain même si l’UE se montre encore peu sourcilleuse en matière de droits de l’homme. Si les Américains sont plus durs en parole quant au respect des droits de l’homme, ils se montrent finalement en pratique assez peu regardants. Etats-Unis et Europe se rejoignent en tout cas pour louer systématiquement le modèle marocain, seul exemple de démocratisation progressive et pacifique observable dans la région. On peut en conclure que les Américains comme les Européens privilégient la stabilité de la région et l’UE compte même sur les Etats-Unis pour faire la loi si nécessaire.

Si côté américain, il y a une réelle défiance des néo-conservateurs pour les régimes arabes, les Maghrébins sont ravis de voir qu’on s’intéresse à eux, surtout quand l’UE pense plus à ses frontières de l’Europe orientale qu’à son voisinage méditerranéen. Les crispations, côté européen, sont alors réelles. Et comme l’a ajouté Dorothée Schmid lors du débat, les Européens ne peuvent pas défendre aussi bien leurs intérêts commerciaux dans la région que les Américains, dans la mesure où l’UE accompagne ses projets de libre échange d’une aide économique importante, là où les Américains sont beaucoup plus libres.

Au final, l’UE et les Etats-Unis se livrent une concurrence pas forcément nuisible pour le Maghreb, puisqu’elle fait monter les enchères en faveur des pays maghrébins. Mais il faut s’attendre à ce que les Européens restent structurellement plus engagés dans la région, même s’ils devront apprendre à composer avec les Américains. Les Maghrébins devront, eux, apprendre à négocier à court terme avec les Américains et sur le fond avec les Européens.

Ambitions américaines et perceptions maghrébines:

Hamid Barrada souligne d’emblée que les relations du Maghreb avec les Etats-Unis ne sont pas nouvelles. Le Maroc ne fut-il pas le premier pays à reconnaître les Etats-Unis d’Amérique lors de l’indépendance américaine ? De même, les Américains ont joué un rôle substantiel dans la libération du Maghreb, soutenant les intérêts de la décolonisation et faisant reconnaître politiquement la légitimité du combat algérien.

Proximités américano-maghrébines:

Le traumatisme du 11 septembre a changé la vision américaine du reste du monde. Et leur intérêt pour le Maghreb en est sorti renforcé. Les Marocains avaient infiltré les réseaux islamistes partant combattre les Soviétiques en Afghanistan, et avaient donc in fine infiltré le réseau de Ben Laden. Un bras droit de Ben Laden était d’ailleurs un agent marocain, qui fut livré aux autorités américaines pour connaître le fonctionnement d’Al Qaida. De même, les Algériens ont beaucoup aidé les Américains dans la lutte anti-terroriste. Le chef d’Etat algérien fut le premier des chefs d’Etat à se rendre à Washington après le 11 septembre 2001, et Washington lui a rapidement livré les armes que l’Algérie réclamait à l’Europe pour sa lutte contre le terrorisme… La Libye fut aussi très précieuse aux Américains pour donner des informations sur le rôle des Pakistanais dans la prolifération nucléaire en Iran et ailleurs. Kadhafi jouant la carte américaine, il devient un témoin à charge contre l’Iran. Enfin, la Mauritanie risquait de devenir une base arrière du réseau Al Qaida, l’un des hommes les plus proches de Ben Laden est un Mauritanien. Là encore, Kadhafi a été très précieux aux Américains pour leur donner des informations là-dessus, et sur les plans d’Al Qaida de s’implanter au Sahara. La Mauritanie a dû jouer finement pour ne pas se faire reprocher ses relations inavouables avec l’Irak de Saddam. C’est ainsi que le pays a reconnu Israël (il y a un ambassadeur israélien à Nouakchott) afin de donner des gages aux Etats-Unis. Mais cette politique du régime mauritanien a été vivement critiquée, au point de donner lieu en Mauritanie à un rapprochement entre nationalistes arabes et islamistes.

Les Etats-Unis face aux rivalités algéro-marocaines sur le Sahara occidental:

Les rivalités entre Algérie et Maroc quant au Sahara occidental perturbent les plans américains dans la région. L’affaire du Sahara occidental n’étant pas réglée, chaque Etat a intérêt à collaborer au plus vite avec les Américains pour bénéficier de leur soutien dans le conflit. L’Algérie commença à proposer aux Américains un partage entre Maroc et Polisario. Les Marocains ont alors accepté l’accord de libre-échange avec les Etats-Unis - accord qui n’a pas une finalité économique mais bien plutôt politique - afin que les Américains ne se mêlent surtout pas de l’affaire du Sahara occidental.

Comme cela est ressorti lors du débat qui a suivi l’intervention de Hamid Barrada, il y a eu un consensus au Maroc sur cet accord de libre-échange : il permettait en effet aux Marocains d’entretenir de bonnes relations avec les Etats-Unis quant au Sahara occidental. L’opposition islamiste marocaine, pourtant représentée au Parlement, ne s’est donc pas opposée à cet accord de libre-échange (conclu en des termes très proches de l’accord américano-jordanien).

Certes, l’Afrique du Sud a pris parti pour le Polisario dans ce conflit du Sahara occidental. Il faut y voir ici la faiblesse de la diplomatie officielle marocaine, qui semble ne pas s’être remise de la disparition de Hassan II qui menait une diplomatie parallèle assez efficace . Au contraire l’Algérie a tout une tradition de diplomatie militante et a un réel intérêt pour l’Afrique noire. Il n’est dès lors pas étonnant qu’elle ait su rallier à elle l’Afrique du Sud. Toutefois, dans ce conflit finalement assez artificiel entre Maroc et Algérie - identitaire pour l’armée algérienne et nationale pour les Marocains comme le disait Hubert Védrine - il semble momentanément que l’Algérie a en fait perdu la main. Elle laisse donc le dossier ouvert, comme en suspens, pour ne pas favoriser un renforcement du royaume jugé préjudiciable à ses intérêts.

Le projet américain pour le grand Moyen-Orient:

Les Maghrébins savent très bien tenir le langage de la démocratie qui plaît tant aux Américains. Qui plus est, les femmes conduisent au Maroc, contrairement à la situation saoudienne, et tout le monde parle de démocratie dans le royaume de Mohammed VI. Autant dire que cela conforte les Américains dans leur bonne opinion sur le Maroc.

Le problème pour les Américains vient plutôt du fait que les Maghrébins sont très bien renseignés sur la politique américaine. Pour Hamid Barrada, les Américains créent de l’islamisme jihadiste tous les jours avec leur politique irakienne, d’autant plus insupportable qu’elle n’est pas suffisamment dénoncée par des voix politiques arabes officielles. Mais cela ne veut pas dire que tous les musulmans adoptent fatalement le point de vue islamiste. Si seuls les musulmans peuvent régler le problème de l’islamisme, la qualité de l’information empêche en fait tout choc de civilisations. Si les Arabes condamnent la politique irakienne des Etats-Unis, ils sont loin d’être tous convertis à l’islamisme. Hamid Barrada souligne en revanche qu’Hassan II avait mal mesuré la capacité de nuisance de l’islamisme saoudien. Le roi du Maroc s’était déclaré fondamentaliste pour ne pas laisser le champ libre aux islamistes. Mais ces derniers sont aujourd’hui au Parlement marocain et pourraient bien gagner en 2007.

Le débat a donné lieu à des échanges éclectiques et intéressants, notamment sur la perception maghrébine d’une éventuelle entrée de la Turquie en Europe. Les Marocains semblent fascinés par la démarche turque de rapprochement progressif mais durable vers l’Union européenne : utiliser l’accord de libre-échange pour mieux poser ensuite sa candidature. Hamid Barrada souligne que le monde arabe perçoit mal que la Turquie puisse être refusée simplement au nom de sa religion majoritaire. En fait, on entend soudain beaucoup parler de la Turquie au Maghreb depuis qu’elle est plus ou moins rejetée. Ce à quoi rétorque Dorothée Schmid, que la Turquie est au contraire entrée en négociation d’adhésion et que cela est perçu positivement au Maghreb.

Quant à la place de la francophonie au Maghreb, Dorothée Schmid sourit à cette « vieille lune de la politique française » qu’il faudra bien revoir un jour. Si l’anglais devient effectivement la langue diplomatique que les élites maghrébines apprennent, il n’a pas de perspectives rapides d’usage courant pour la population. Pour Hamid Barrada, les deux langues, arabe et française, cohabitent harmonieusement au Maroc notamment, où on parle aussi espagnol au Nord. A Dubai, les cours de français se développent prodigieusement pour… les Indiens et Pakistanais qui veulent émigrer au Canada ! Dorothée Schmid ajoute que depuis la délivrance plus parcimonieuse de visas américains aux étudiants arabes, ceux-ci ne se tournent certainement pas vers la France, mais vers les universités américaines du Caire et de Beyrouth.

Au final, ce café semble donner une leçon de réalisme politique. Les Maghrébins savent bien qui est l’hyperpuissance du monde actuel. S’ils ne partagent pas nécessairement ses politiques, loin de là bien souvent, ils ne tiennent pas à rester sourds aux intérêts américains pour la région.

Compte-rendu : Olivier Milhaud, Université de Paris 1

L’Afrique du Sud n’est pas LA « Nation arc en ciel » dans laquelle les déterminismes raciaux ont disparu par un coup de baguette magique, mais l’assemblage de plusieurs peuples réunis par le colonisateur britannique à la suite de nombreuses guerres.

L’Afrique du Sud n’est pas LA « Nation arc en ciel » dans laquelle les déterminismes raciaux ont disparu par un coup de baguette magique, mais l’assemblage de plusieurs peuples réunis par le colonisateur britannique à la suite de nombreuses guerres.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg De origen humilde, nacido en 1918 en la provincia de Asiut, Egipto, Gamal Abdel Nasser ingresó en la Academia Militar en 1938, en plena guerra de resistencia.

De origen humilde, nacido en 1918 en la provincia de Asiut, Egipto, Gamal Abdel Nasser ingresó en la Academia Militar en 1938, en plena guerra de resistencia.

Hans-Georg MEIER-STEIN:

Hans-Georg MEIER-STEIN:

El presidente venezolano, Hugo Chávez, tratará de vender su “revolución antiimperialista” como el cemento para forjar la unión Sudamérica-África, aunque para muchos es Brasil, con su política moderada y poderosa economía, la llamada a conducir la incipiente integración “Sur-Sur”.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, tratará de vender su “revolución antiimperialista” como el cemento para forjar la unión Sudamérica-África, aunque para muchos es Brasil, con su política moderada y poderosa economía, la llamada a conducir la incipiente integración “Sur-Sur”.

Avec neuf millions d’habitants et une côte longue de 3 300 km, la Somalie est, depuis 1991, un patchwork formé au sud par la Somalie proprement dite, au nord-ouest par le Somaliland bordant le Golfe d’Aden et au nord-estpar le Puntland, région semi autonome perchée sur sa corne. Dans chaque zone, la situation diffère, le nord-est et le sud, étant les plus instables.

Avec neuf millions d’habitants et une côte longue de 3 300 km, la Somalie est, depuis 1991, un patchwork formé au sud par la Somalie proprement dite, au nord-ouest par le Somaliland bordant le Golfe d’Aden et au nord-estpar le Puntland, région semi autonome perchée sur sa corne. Dans chaque zone, la situation diffère, le nord-est et le sud, étant les plus instables.

De Belgische machtskaste denkt werkelijk dat ze nog iets in de pap te brokken heeft in onze voormalige kolonie Congo. Een grappige sul uit Berlare ( De Gucht ) moest in opdracht van de, in het Frans taterende, dwergkoning van dit land nog eens vlug uittesten of er nog wat te rapen viel bij de 'negertjes in de Kongo'. De oude imperialistische elite wilde nog snel enkele zaakjes doen met diamanten, ertsen, houtkap en nog meer van dat lekkers, en om dat te kunnen fiksen wilde de Belgische machtskaste haar privé leger inzetten, het gekende ABL, Armee Belge-Belgisch leger (verstuik de tong niet).

De Belgische machtskaste denkt werkelijk dat ze nog iets in de pap te brokken heeft in onze voormalige kolonie Congo. Een grappige sul uit Berlare ( De Gucht ) moest in opdracht van de, in het Frans taterende, dwergkoning van dit land nog eens vlug uittesten of er nog wat te rapen viel bij de 'negertjes in de Kongo'. De oude imperialistische elite wilde nog snel enkele zaakjes doen met diamanten, ertsen, houtkap en nog meer van dat lekkers, en om dat te kunnen fiksen wilde de Belgische machtskaste haar privé leger inzetten, het gekende ABL, Armee Belge-Belgisch leger (verstuik de tong niet).