Ortega y Gasset: rationalisme, utopisme et raison historique à l'âge de la complexité et de la post-modernité

par Irnerio Seminatore

1. La modernité et le monde contemporain

La réponse qu'Ortega y Gasset apporte à l'analyse du monde contemporain procède de sa réflexion sur l'origine et l'historicité de la ''Raison''.C'est une réponse anticipatrice, lorsqu'il dégage les traits saillants de la poétique historique et la naissance d'une stratégie cognitive d'importance capitale, la ''révolution galiléenne''.

C'est un pari existentiel, à l'accent stoïcien, lorsqu'il décrit la condition anthropologique de l'homme, confronté à la crise des certitudes et à celle de l'esprit rationaliste. C'est une critique aristocratique des sociétés, qu'il conçoit sous l'angle de l'action conjointe et fondatrice des élites, de la tradition et des croyances. C'est enfin une réponse actuelle, lorsqu'il s'en prend aux philosophies et aux doctrines de la modernité, éditées à partir d'utopies, d'esprit de système, de théories ou de lois.

Ortega y Gasset devance son temps.

Il ne cesse de répéter que « la vie est la seule réalité radicale », que « la vie concrète, celle de tout individu est, en son essence, circonstance et, avant tout, appartenance à la circonstance... ».L'horizon du devenir a un centre et un point d'ancrage permanents : c'est l'homme, maître unique de son destin !

L'eschatologie du salut n'est que la toile de fond, où l'homme sécularise son besoin d'absolu.

Opposée à la Raison abstraite, à l'idée de « nécessité » ou de providence, appliquées à la société par la Weltanschauung rationaliste, Ortega y Gasset met l'accent sur l'abîme que celle-ci creuse entre le monde des idées et la situation concrète de l'homme. La volonté rationaliste veut faire coïncider à tout prix et a-priori des constructions et des projets idéaux avec la réalité vivante. Cette forme de rationalisme est à la base du radicalisme de la « raison pure », dont le radicalisme politique n'est qu'une conséquence.

Observant les événements de son temps, Ortega y Gasset y décèle les fondements de « l'esprit révolutionnaire, qui résident en une attitude radicale face à la réalité...; en une forme d'activisme doctrinaire. L'esprit révolutionnaire- dit-il – est traversé de part en part par le projet de matérialiser l'utopie, la fille de la raison pure calquée sur l'histoire ».

Puisque la vie est un devenir, la vie humaine ne peut être tenue pour une chose; elle n'a pas une nature définie ou préétablie, dont la consistance réside en un vérité, fixe et immuable. Sa seule réalité est un « facendium », un « que hacer », « un événement à caractère dramatique », bref, un heurt permanent avec la circonstance.

À tout moment et dans toute conjoncture; l'homme est acculé à un choix. Par ce choix, il affirme sa vocation profonde qui confère au projet humain la portée d'un engagement, dans lequel l'individu risque la perte de son existence et celle de son âme.

À tout moment et dans toute conjoncture; l'homme est acculé à un choix. Par ce choix, il affirme sa vocation profonde qui confère au projet humain la portée d'un engagement, dans lequel l'individu risque la perte de son existence et celle de son âme.

Substance migrante dans les formes infinies de l'être, l'homme s'investit dans le temps, en accord ou en opposition avec les multiples variations des croyances, car « on vit toujours à partir de certaines croyances ».

La vie humaine, en sa vocation authentique, demeure quête de sens et recherche de foi. C'est ainsi qu'elle est créativité et, de ce fait, histoire et seule historicité possible. Toute abstraction ne peut qu'apparaitre anti-historique, puisqu'elle ne possède pas, en soi, la faculté de juger et de résoudre les problèmes de l'homme.

2. La Raison et la « Raison Pure »

La « Raison Pure » n'est pas, pour Ortega y Gasset, la Raison, car nous entendons «par Raison, la capacité de penser vrai et, par conséquent, de connaître l'être des choses». « L'idée de Raison inclut, à l'intérieur de soi, les thèmes de la vérité, de la connaissance et de l'être »; elle est donc vecteur d'une conception éthique, d'une certaine forme de savoir et d'une représentation particulière de la réalité, naturelle ou sociale. Or, d'après Ortega y Gasset, la Raison du « Discours de la méthode » n'était pas toute la Raison, mais seulement la « raison pure », celle des concepts et des objets mathématiques.

« La Raison pure n'est pas l'intelligence, mais une manière poussée aux extrêmes de faire fonctionner la Raison... Au lieu de créer un contact avec les choses, elle s'en éloigne et cherche la fidélité la plus exclusive dans ses propres lois internes... Cet usage pur de l'intellect, cette pensée « more geometrico », est appelé d'habitude rationalisme. Il serait peut-être plus exact de l'appeler « radicalisme ».

« Le radicalisme politique n'est pas une attitude originelle, mais une conséquence. On n'est pas radicaux en politique, puisqu'on est politiquement radicaux, mais parce que, avant, on est intellectuellement radicaux. ». Le radicalisme, comme renversement du rapport entre la vie et les idées, consistant à vouloir plier la réalité au projet, à s' éloigner de celle-là et à en dédaigner les formes, à faire de l'idée la seule valeur et la seule chose juste, bonne et belle, s'accomplit en l'amour pour l'idée.

La politique devient politique d'idées et la vie doit se mettre au service d'un concept, d'un système de concepts. « Toute la culture scientifique moderne depuis sa fondation par Descartes, s'est prévalue de disciplines radicales ». « La solidité de son œuvre a su résister à trois siècles d'assauts et d'expériences, pour décliner seulement aujourd'hui (1940). Cette solidité était due au radicalisme de sa méthode». Or, la crise de cette méthode se commue en une « crise de la foi en la Raison ».

Depuis la Renaissance, « le drapeau de la coexistence européenne, c'était la Raison, faculté, pouvoir, ou instrument, sur lequel l'homme avait cru pouvoir compter, pour éclairer son existence, orienter ses actions et résoudre ou contrôler ses conflits ».

La plus flagrante manifestation de cette crise apparaît dans le paradoxe, par lequel « nous avons bouclé la boucle des expériences politiques, comme le démontre le fait ajoute-t-il - qu'aujourd'hui (1937), les droites promettent des révolutions et les gauches proposent des tyrannies ».

3. La vie humaine et le monde des idées

Vers 1860, Dilthey, considéré par Ortega y Gasset comme le plus grand penseur de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, fit la découverte d'une nouvelle réalité philosophique, celle de la « vie humaine ». La vie, rappelle ce dernier, n'est point « quelque chose de dérivé ou de secondaire, mais le constituant de l'idée elle-même ».

Vers 1860, Dilthey, considéré par Ortega y Gasset comme le plus grand penseur de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, fit la découverte d'une nouvelle réalité philosophique, celle de la « vie humaine ». La vie, rappelle ce dernier, n'est point « quelque chose de dérivé ou de secondaire, mais le constituant de l'idée elle-même ».

Lorsque les hommes tournent le dos à la réalité, ils « tombent amoureux des idées comme telles ». Ce « renversement radical de la relation entre la vie et les idées, devient alors l'essence véritable de l'esprit révolutionnaire ». « Une idée, forgée sans autre but que de la rendre parfaite comme idée, quelle que soit sa pertinence à la réalité, est ce que nous appelons utopie ».

Rationalisme, radicalisme et pensée « more geometrico » sont des utopismes. Or, depuis les origines, la connaissance et l'action appartiennent à deux domaines distincts.

Connaître ce n'est point changer !

Pour connaître le monde, il suffit d'une hypothèse ou d'une conjecture, pour le changer, il faut des capitaines et des forces. « L'intelligence n'a pas créé les peuples, elle n'a pas fabriqué les nations ». Or, puisque « la politique est réalisation », elle doit forcément entrer en contradiction avec l'idée ou l'utopie, en tant que promesse irréalisée d'une réconciliation définitive de l'Histoire.

Toute révolution se propose la chimère de réaliser une utopie plus ou moins complète. La tentative, inexorablement, fait échec. L'échec suscite le phénomène jumeau et antithétique de toute révolution : la contre-révolution. Nouvel échec, nouvelle réaction.. , et ainsi successivement, jusqu'au moment où la conscience sociale commence à soupçonner que le mauvais résultat n'est pas dû à l'intrigue des ennemis, mais à la contradiction même du projet utopique ».

4. L'Esprit Rationaliste et l'Esprit Révolutionnaire

L'époque de l'esprit rationaliste et de l'esprit révolutionnaire qui s'y accompagne, liée au refus du passé et donc au rejet de ses usages et de ses croyances, est due au triomphe de l'individualisme. Celui-ci répudie la tradition et, de ce fait, est obligé de reconstruire l'univers idéalement, fictivement, dans la tête et par la seule raison, aux moyens des idées pures, des axiomes et des principes. En ce sens, le « révolutionnaire » ne se révolte pas véritablement contre les abus de son temps, car il ne serait alors qu'un réformateur, il se « révolte contre les héritages » et donc contre la tradition.

« La révolution - affirme-t-il - n'est pas une barricade, mais une attitude de l'esprit ». Elle veut faire table rase du passé. Cependant, « la chose la moins essentielle dans les vraies révolutions, c'est la violence ». L'essentiel y est une attitude spirituelle, une vision du monde.

C'est ainsi que Ortega y Gasset perçoit tout à la fois la valeur fondatrice des croyances, qui sont à la base des grandes mutations de l'histoire et l'importance parallèle, pour la vie de l'homme, de la tradition et de la continuité historiques. Pour la sauvegarde de son équilibre créatif, de ses racines et de sa mémoire, l'homme moderne revendique son « droit à la continuité ».

La crise du présent est, en même temps, une crise de l'individualisme et une crise, non pas des principes premiers ou des valeurs suprêmes, mais de leur absence. D'où le désenchantement. L'époque que nous vivons est celle de l'âme désenchantée. Notre époque n'est point une époque de réaction, qui est toujours le « parasite de la révolution », mais la phase d'une évolution de la civilisation vers un nouveau développe-ment de la spiritualité. Le développement de la civilisation par époques, induit une correspondance dans les phases de développement de l'homme. Ainsi, « d'une attitude spirituelle de type traditionnel, on passe à un état d'esprit rationaliste et de celui-ci à un régime de mysticisme ». La troisième phase est donc celle de la désillusion, de l'âme facile, docile et servile.

L'ère révolutionnaire, dans laquelle la politique se trouvait au centre des inquiétudes humaines », où la politisation intégrale de la vie avait atteint son apogée, cette période de ferveur intense est révolue. Elle représentait une évidente aberration de la perspective sentimentale, car « l'homme moderne, qui a montré sa poitrine sur les barricades de la révolution, a montré sans équivoque qu'il attendait la félicité de la politique ».

L'ère révolutionnaire, dans laquelle la politique se trouvait au centre des inquiétudes humaines », où la politisation intégrale de la vie avait atteint son apogée, cette période de ferveur intense est révolue. Elle représentait une évidente aberration de la perspective sentimentale, car « l'homme moderne, qui a montré sa poitrine sur les barricades de la révolution, a montré sans équivoque qu'il attendait la félicité de la politique ».

Lorsque « la politique a été exaltée à un si haut niveau d'espoir et de dévouement », demandant trop d'elle, il est normal qu'à « la politique des idées, succède une politique des hommes et des choses... L'ère révolutionnaire se conclut simplement, sans phrases, sans gestes, résorbée dans une sensibilité nouvelle ».

Dans une période d' affection pour l'intelligence, « l'intellectuel, comme professionnel de la raison pure... a accompli son devoir, consistant à se trouver sur la brèche anti-traditionaliste, ... et il a obtenu le maximum d'influence, d'autorité et de prestige... ». Dans la période de « déclin des révolutions, les idées ne sont plus le facteur historique primaire » des grands changements historiques. Une « réforme de l'intelligence » et un nouveau rapport entre élites et masses, intellectuels et sociétés, prennent la relève dans la poursuite du cycle.

5. L'évolution des Civilisations

Le schéma des successions dans l'évolution d'une civilisation, allant du traditionalisme (ou du réalisme), au rationalisme (et donc à la révolution et à l'utopie), puis au pragmatisme (ou au désenchantement) et enfin au mysticisme (c'est-à-dire au spiritualisme), nous fournit-il une grille de lecture, adéquate à l'intelligibilité de notre temps ?

Si, comme l'affirme Ortega y Gasset dans « les époques d'âme traditionaliste s'organisent les nations », par « un mode traditionnel de réagir intellectuellement, (qui) consiste dans le souvenir du répertoire des croyances reçues des ancêtres » et « si l'âme primitive, quand elle naît, accepte le monde constitué qu'elle trouve... gouverné par un seul principe et disposant d'un seul centre de gravité, la tradition », la naissance, puis le développement de l'individualisme, contiennent la négation de ce monde.

« Le mode individualiste d'agir, tourne le dos à tout ce qu'il a reçu... cette pensée qui ne vient guère de la collectivité immémoriale, qui n'est pas celle des « pères », cette création sans ascendance... doit être nécessairement une Raison ».

Or, puisque pour Ortega y Gasset « la vie humaine est nécessairement histoire », la réalité humaine, à cause de son dynamisme et de son historicité, consiste à procéder du passé vers le futur. La seule limite de l'expérience humaine réside pour Otega y Gasset dans le passé. « Les expériences de vie restreignent le futur de l'homme... car l'homme n'a pas une nature, mais... une histoire ».

La signification du combat intellectuel d'Ortega y Gasset, se trouve en somme définie pour une part, par son refus du rationalisme et de l'idéalisme utopique, et pour l'autre, par la critique du monisme dominant de son temps, le prophétisme matérialiste et son eschatologie.

Estimant toujours possible les retours en arrière, l'histoire, loin d'être le lieu de réconciliation de la Raison est, pour Ortega y Gasset « une perpétuelle succession de deux classes d'époques » ; époques de formation d'aristocraties et, avec elles, de sociétés et époques de décadence de ces aristocraties et, avec elles, de désagrégation des sociétés». Rien de plus frappant, que ce diagnostic colporte un dédain pour la période que nous vivons, une période « servile et mystique », signalée par la « lâcheté et la superstition ».

6. La Scène Planétaire : vers une fin de l'Âge idéologique

La coexistence actuelle d'univers mentaux et de cultures-mondes, vivant différemment la communauté et la vie, agissant selon les modalités les plus disparates, magiques, sacralisées, laïcisées, rationalisantes et utopiques, cette coexistence hétérogène des valeurs de référence, comporte des segmentations éthico-culturelles multiples. Le champ des agirs socio-politiques est déchiré entre communauté et individualisme, traditions et rationalisme, croyances et modernité, puisqu'il sous-tend plusieurs types de devenirs, jusqu'ici disparates et irréductibles, sous l'empire d'une même universalité historique. La scène du monde est ainsi caractérisée par l'interdépendance croissante de l'humanité et par une complexité inégalée des univers physiques et mentaux. Une gestation permanente de la poétique historique annonce des futurs aléatoires et des avènements de mondes incertains et proches, au sens de l'Apocalypse de Saint-Jean.

Immédiatement, nous observons la fin provisoire de l'âge idéologique et de l'utilisation, bonne ou mauvaise, de celle-ci. Cela ne signifie point leur disparition définitive, car les utopies et les rêves réapparais-sent perpétuellement dans le siècle, et ils en constituent la trame imaginaire. Les sociétés développées ont refusé le fanatisme et le millénarisme, au profit d'une phase d'apaisement de leurs conflits. Elles ne pourront vivre longtemps dépossédées de leurs âmes. Nous assistons sûrement à une accélération du temps, à l'irruption d'un autre univers mental, où les contradictions frontales seront atténuées et les schémas dialectiques ne seront plus en mesure de rendre compte de l'histoire telle qu'elle est. Dans la perspective d'un avenir, où les buts de la vie humaine seront partiellement profanes, tout en demeurant pour une part transcendants, les anciennes croyances ne pourront que réapparaître dans la vie historique.

Immédiatement, nous observons la fin provisoire de l'âge idéologique et de l'utilisation, bonne ou mauvaise, de celle-ci. Cela ne signifie point leur disparition définitive, car les utopies et les rêves réapparais-sent perpétuellement dans le siècle, et ils en constituent la trame imaginaire. Les sociétés développées ont refusé le fanatisme et le millénarisme, au profit d'une phase d'apaisement de leurs conflits. Elles ne pourront vivre longtemps dépossédées de leurs âmes. Nous assistons sûrement à une accélération du temps, à l'irruption d'un autre univers mental, où les contradictions frontales seront atténuées et les schémas dialectiques ne seront plus en mesure de rendre compte de l'histoire telle qu'elle est. Dans la perspective d'un avenir, où les buts de la vie humaine seront partiellement profanes, tout en demeurant pour une part transcendants, les anciennes croyances ne pourront que réapparaître dans la vie historique.

7. L'Europe et l'Histoire Universelle

À la faveur des grandes découvertes géographiques, précédées par la double révolution, industrielle et française, les sociétés européennes ont pris conscience de leurs particularités et de leurs différences, par rapport aux autres ensembles humains. D'où la réflexion sur la morphologie de l'Histoire Universelle.

Le goût pour les faits de civilisations a suscité un bilan sur le coût social du progrès, ainsi que sur les avantages et les inconvénients de la Modernité. L'opposition de tradition et de raison, d'intellect et d'âme, la dissolution des sociétés traditionnelles, des anciennes hiérarchies et cadres de vie, a fait l'objet de débats inépuisables. En leur sein, le libéralisme et le socialisme ont été deux variantes idéologiques de l'industrialisme naissant, les deux toiles d'un même rêve de libération ou de liberté. Leurs étiques, complémentaires et contradictoires, ont ainsi différemment modulé les thèmes de l'individualisme et du projet collectif. Ils se sont différemment inclinés face à des archétypes idéaux et à des formes plus ou moins poussées de spiritualisation implicite, sans épuiser, ni l'un ni l'autre, la soif assoupie de religiosité et de transcendance.

La vision pluraliste du monde, que suppose l'incohérence du réel et l'anarchie incompatible des valeurs, s'est, tour à tour, opposée à la vision moniste de la réalité, prétendant à la cohérence fondamentale de l'ordre social et, en perspective, à un type d'organisation, fondée sur la synthèse de valeurs compatibles. Or, la variété des civilisations et des croyances et la multiplicité des régimes politiques nous force au constat, exaltant pour les uns et désarmant pour les autres, qu'il ne pourra jamais y avoir de synthèse de valeurs compatibles.

Le temps des conciliations définitives et l'état des réalités planétaires sont irréductibles aux différents types de monismes, philosophiques, scientifiques ou naturels. Seuls la foi, la religion et le rêve puisent dans le domaine de l'unique et de l'ultime. « Toute sorte de métaphysique - dit Durkheim - n'est que le mythe qu'a la société d'elle-même ».

8. Le spirituel, le religieux et le politique face à l'Histoire

De nos jours, l'appel à la religion n'est plus utilisé comme modèle pour expliquer l'architecture transcendante du monde, à la manière des interprétations du sacré et de l'origine révélée de l'Univers, mais pour affermir une identité et une continuité historiques. Le spirituel a fait sa rentrée en politique, à l'Est de l'Europe, comme fait de connaissance, comme révision critique de l'histoire, comme individualité et particularité du « destin occidental », pour souligner le caractère contingent et passager des solutions politiques ou des formes d'État et de gouvernement. La religion, rejetée dans le silence, devient une garantie de la pérennité des identités culturelles endormies et des droits fondamentaux de la personne humaine.

Un nouveau type d'opposition se creuse entre l'idéologie, comme justification du pouvoir, et le spirituel, comme légitimation authentique de l'autorité et ressourcement des vieilles consciences nationales. Ainsi, le miracle occidental, comme miracle de l'émergence historique de l'individualisme, ne correspond plus à une vision du monde, fondée sur des certitudes.

Sans violer les traditions et les âmes, la conception dominante de l'histoire de l'époque contemporaine, et plus particulièrement de la post-modernité, réfute toute sorte de réductionnisme, philosophique, économique ou politique.

Libéralisme et religions y apparaissent sous un regard nouveau. Le libéralisme est un corpus doctrinal qui ne prêche pas de certitudes et vit uniquement dans le présent. L'avenir éloigné le laisse insensible, l'histoire lui apparaît profane, le règne de la liberté dépend d'un projet et d'un pari, profondément individuels. Les conceptions, religieuses et libérales, ont toutefois un point commun. Elles fournissent une base pour résister aux tyrannies de l'histoire. Les premières, rappelant la critique permanente du monde et de la contingence, les autres, se référant aux ambitions et aux finalités de la vie humaine, perpétuellement relatives, insyndicales et arbitraires, plongées dans un univers réversible et incertain.

Libéralisme et religions y apparaissent sous un regard nouveau. Le libéralisme est un corpus doctrinal qui ne prêche pas de certitudes et vit uniquement dans le présent. L'avenir éloigné le laisse insensible, l'histoire lui apparaît profane, le règne de la liberté dépend d'un projet et d'un pari, profondément individuels. Les conceptions, religieuses et libérales, ont toutefois un point commun. Elles fournissent une base pour résister aux tyrannies de l'histoire. Les premières, rappelant la critique permanente du monde et de la contingence, les autres, se référant aux ambitions et aux finalités de la vie humaine, perpétuellement relatives, insyndicales et arbitraires, plongées dans un univers réversible et incertain.

Le monde ne peut adopter l'uniformisation par une seule religion, avec ses prétentions d'universalité et d'absolu et la politique ne peut épouser aucune religion, sauf que pour mieux dominer les âmes, car le propre de la politique, c'est de vivre dans le siècle et d'en résoudre les problèmes. La religion est, par sa nature, exclusive, car celui qui croit en une vérité absolue ne peut considérer qu'il y en ait d'autres dans le monde.

L'histoire n'en est pas à sa fin, comme le prétend Fukuyama, car elle est un théâtre d'évènements, résultant d'une pluralité de principes et de motivations, d'une multitude d'intérêts et de doctrines, irréductibles à une conciliation définitive.

Berceau et en même temps tombeau des philosophies et des idéaux, auxquels sont rapportés le sens des évènements et l'ordre du devenir immanent, l'histoire aura la durée des contradictions de l'humain.

« La conscience de la finitude de tout phénomène historique et de toute situation humaine ou sociale, ainsi que la conscience de la relativité de toute sorte de foi, n'est qu'un pas vers la libération de l'humanité » (Dilthey).

Cette libération ne peut comporter d'apaisements définitifs.

Au regard d'une finalité intelligible, aucune des conditions ou des idéalités qui mènent le monde, n'a une fonction première, aucune ne détermine les autres de façon exclusive, toutes sont ouvertes sur l'ensemble et cet ensemble ne forme jamais un système, ne se fige jamais en une structure, ne peut être ordonné à une loi, à un but ou à un principe. Cette irréductibilité à un principe premier est aussi une irréductibilité à une fin ultime.

9. Modernité, complexité et questionnements

La fin de l'histoire ne sera pas pour demain. Aucun système de concepts ne pourra la réduire à un monisme efficient ou à une dialectique d'opposition irréconciliables.

A l'âge de la complexité, de nouveaux paradigmes s'imposent, pour fonder un nouveau dialogue entre l'homme et la nature, ainsi que de nouvelles possibilités de description et de compréhension de la société. Cet âge de mutation de la rationalité et de la connaissance est en réaction vis-à-vis des canons de la tradition scientifique de type classique, érigée sur des hypothèses et modèles, fermées et réductionnistes.

La fin des matérialismes, traduisant au niveau politique, les conceptions mécanistes et linéaires de la connaissance jadis dominantes, ainsi que d'autres formes de déterminisme, ouvre-t-elle la voie à des révolutions des esprits et des âmes, à des changements prométhéens des leviers de l'espérance humaine?

Le nihiliste refuse les faiblesses de l'espoir et renie à l'ordre existant le mérite de survivre. L'idéaliste est incapable d'accepter le divorce de la vérité et du monde et ne peut exalter que l'éthique de la conviction. Il oscille ainsi entre l'intégrisme négateur de la réalité et l'utopisme du recommencement perpétuel. Le réaliste ne dispose guère de concepts et de théories, clos, définitifs et fixes, mais d'un ensemble de convictions et de coordonnées, par définition innombrables, dispersées dans l'infini inépuisable de l'expérience.

A quelle catégorie d'exhortations ou de projets s'inspireront les énergies de la politique pour guérir le mal séculaire de l'homme ?

Le pessimisme protège des illusions, que le cynisme interdit de cultiver. Or, s'il ne peut y avoir de projet rationnel ou de politique scientifique, peut-il exister d'action politique sans espérance et de prophétie sans illusions ?

A quels buts et à quels dieux veut-il servir l'homme, qui va à la politique en citoyen et au combat pour la liberté en modéré, avec la conviction de servir la cité et non les Princes, qui croit à la solidarité entre les êtres, sans faire de concessions aux passions des foules ou à la foi brûlante des prophètes ?

A quelle République de l'Esprit veut-il obéir, dans la vie et dans l'action, le radical sans tomber dans l'utopie d'une société unifiée, pacifiée et homogène qui, justifiant la corruption inévitable des institutions représentatives, favorise les tentations des despotismes?

Comment établir une hiérarchie entre les valeurs de la science ou de la raison et celles de la vie ou de la passion et comment les inscrire dans le cadre des convictions globales de l'homme?

L'engagement qui éliminerait la raison ou la science de l'horizon de nos choix tomberait dans le relativisme le plus total ; celui qui en ferait un fétiche et un idole, les poserait en substituts d'une croyance religieuse. Or, comment prendre partie en politique, si l'ordre temporel se sécularise totalement et la science élimine la religion et désenchante le monde?

Si l'engagement, politique et métaphysique, devient l'expression d'une condition, faite à l'homme par la connaissance, de dépouiller la totalité de toute signification, l'irrationalité et le probabilisme domineraient le champ de l'historicité et toute perspective d'action collective serait, ainsi dissoute. De quels arguments s'armeront alors les hommes, pour affronter l'avenir et réfuter les prétentions des utopistes ou des prophètes, à déterminer nos valeurs et à nous dicter des conduites au nom d'un futur totalement écrit à l'avance et d'un bonheur collectivement garanti pour toujours ?

En insistant sur les limites des déterminismes, économiques, scientifiques ou religieux, Ortega y Gasset refuse toute hiérarchie des univers spirituels, ordonnés à un but ultime. Homme tragique et, dans le même temps, homme de science, il garde la conviction que la connaissance réserve un espace à la foi, que la « raison » récuse et considère que le champ de la politique est celui où les passions humaines vivent en permanence dans le conflit, que seul le monde spirituel peut transcender, dans une quête, jamais éteinte, d'absolu.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

"Chaque nation est basée sur une foi fondatrice", écrivez-vous. Quand et pourquoi l'Espagne a-t-elle abandonné son idée d'un empire civilisateur et sa foi catholique ?

"Chaque nation est basée sur une foi fondatrice", écrivez-vous. Quand et pourquoi l'Espagne a-t-elle abandonné son idée d'un empire civilisateur et sa foi catholique ?

Par contre, le conglomérat européiste franco-allemand tremblera le jour où nous, péninsulaires, deviendrons des Européens à part entière qui, en plus, serviront de crocs à un axe géopolitique ibérophone ayant son propre poids, très différent et peut-être rival du monstre yankee et bureaucratique de l'UE.

Par contre, le conglomérat européiste franco-allemand tremblera le jour où nous, péninsulaires, deviendrons des Européens à part entière qui, en plus, serviront de crocs à un axe géopolitique ibérophone ayant son propre poids, très différent et peut-être rival du monstre yankee et bureaucratique de l'UE.

D'autre part, la soi-disant "nouvelle droite", si une telle tendance existe encore véritablement, je pense, n'est bien consciente, d’une part, des liens entre Spengler et la révolution conservatrice allemande et, d’autre part, la nouvelle identité et la pensée anti-décadente, que si l'on se concentre sur la figure de Robert Steuckers.

D'autre part, la soi-disant "nouvelle droite", si une telle tendance existe encore véritablement, je pense, n'est bien consciente, d’une part, des liens entre Spengler et la révolution conservatrice allemande et, d’autre part, la nouvelle identité et la pensée anti-décadente, que si l'on se concentre sur la figure de Robert Steuckers. Il est évident que le contenu du blog est influencé par le philosophe allemand Oswald Spengler, et son idée du déclin de l'Occident. Pourquoi diriez-vous que sa philosophie est toujours importante à notre époque, et dans quelle mesure ses prédictions sur le déclin et ses vues sur la montée et le déclin des cultures se sont réalisées, selon vous ?

Il est évident que le contenu du blog est influencé par le philosophe allemand Oswald Spengler, et son idée du déclin de l'Occident. Pourquoi diriez-vous que sa philosophie est toujours importante à notre époque, et dans quelle mesure ses prédictions sur le déclin et ses vues sur la montée et le déclin des cultures se sont réalisées, selon vous ? Quelles sont les principales caractéristiques d'une culture en déclin, et comment pouvons-nous, en tant qu'Européens, lutter contre ce déclin ? Est-il possible de le surmonter, ou un tel déclin est-il inévitable ?

Quelles sont les principales caractéristiques d'une culture en déclin, et comment pouvons-nous, en tant qu'Européens, lutter contre ce déclin ? Est-il possible de le surmonter, ou un tel déclin est-il inévitable ? Pour les "conservateurs", c'est l'allergie et l'indigestion, mais avant d'avoir lu des auteurs décisifs comme Costanzo Preve ou Diego Fusaro, mon étude de l'œuvre de Marx m'avait déjà amené à la conclusion que le plus authentique des Marx, l'aristotélicien et le communautariste, le penseur idéaliste de la Totalité organique, n'a rien à voir avec le Marx des marxistes ni avec toute cette gauche dégénérée postmoderne, qui oublie tout du travail, de l'aspect productif de la vie sociale et est au contraire obsédée par ce que l'écrivain Juan Manuel de Prada appelle les "droits de codécision" (le droit à l'aberration sexuelle, à l'autodétermination des sexes et à la jouissance hédonique illimitée).

Pour les "conservateurs", c'est l'allergie et l'indigestion, mais avant d'avoir lu des auteurs décisifs comme Costanzo Preve ou Diego Fusaro, mon étude de l'œuvre de Marx m'avait déjà amené à la conclusion que le plus authentique des Marx, l'aristotélicien et le communautariste, le penseur idéaliste de la Totalité organique, n'a rien à voir avec le Marx des marxistes ni avec toute cette gauche dégénérée postmoderne, qui oublie tout du travail, de l'aspect productif de la vie sociale et est au contraire obsédée par ce que l'écrivain Juan Manuel de Prada appelle les "droits de codécision" (le droit à l'aberration sexuelle, à l'autodétermination des sexes et à la jouissance hédonique illimitée).

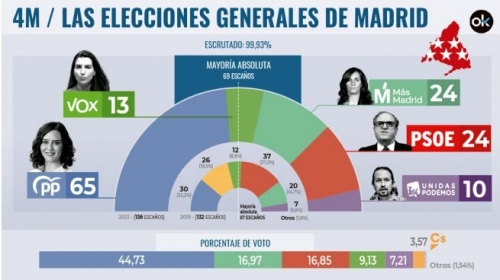

Dans le système de Bueno, qui est aujourd'hui admiré et justifié par des personnes de tendances les plus diverses, dont certaines très atrabilaires, il existe d'énormes contradictions que ce livre examine - patiemment -. À partir des origines staliniennes de certaines des conceptions initiales de Bueno, et de sa détermination absurde à rechercher un "fondement" original pour les systèmes sans solution du matérialisme dialectique et du matérialisme historique, la pensée de Bueno a évolué vers un certain jacobinisme hégélien, hypercritique - parfois à juste titre - de la gauche. De compagnon de route des marxistes dans les années 60 et 70, Bueno au XXIe siècle est devenue un peu le fétiche d'une "nouvelle droite espagnole" qui n'a jamais vraiment pris racine intellectuellement, en grande partie à cause de son allergie à l'activité intellectuelle. Mais entre un ECP déjà inexistant ou testimonial, phagocyté par les podémites, et un parti VOX qui doit encore s’immerger sérieusement dans la philosophie (et dans bien d'autres domaines), l'idée de "Matière" apparaît pour tous comme un volet incongru avec la "mise en œuvre politique" de cette philosophie, aussi inconnue que maladroitement et sectairement divulguée.

Dans le système de Bueno, qui est aujourd'hui admiré et justifié par des personnes de tendances les plus diverses, dont certaines très atrabilaires, il existe d'énormes contradictions que ce livre examine - patiemment -. À partir des origines staliniennes de certaines des conceptions initiales de Bueno, et de sa détermination absurde à rechercher un "fondement" original pour les systèmes sans solution du matérialisme dialectique et du matérialisme historique, la pensée de Bueno a évolué vers un certain jacobinisme hégélien, hypercritique - parfois à juste titre - de la gauche. De compagnon de route des marxistes dans les années 60 et 70, Bueno au XXIe siècle est devenue un peu le fétiche d'une "nouvelle droite espagnole" qui n'a jamais vraiment pris racine intellectuellement, en grande partie à cause de son allergie à l'activité intellectuelle. Mais entre un ECP déjà inexistant ou testimonial, phagocyté par les podémites, et un parti VOX qui doit encore s’immerger sérieusement dans la philosophie (et dans bien d'autres domaines), l'idée de "Matière" apparaît pour tous comme un volet incongru avec la "mise en œuvre politique" de cette philosophie, aussi inconnue que maladroitement et sectairement divulguée. La critique du système capitaliste prédateur et la restauration d'une communauté organique n'ont pas besoin de "matérialisme". Cette étiquette usée en philosophie ne signifie rien d'autre qu'une adhésion aux résidus de la métaphysique déjà dépassée. Il s'agit d'un lien frauduleux avec les systèmes déjà dépassés du "matérialisme" : l'historique et le dialectique. On dit frauduleux, car Gustavo Bueno a joué à retenir le terme "matière" pour prétendre surmonter, de façon très confortable et avec un jargon ésotérique abondant, les dogmatismes attribués à Marx et Engels, et apparaître comme quelque chose de tout nouveau.

La critique du système capitaliste prédateur et la restauration d'une communauté organique n'ont pas besoin de "matérialisme". Cette étiquette usée en philosophie ne signifie rien d'autre qu'une adhésion aux résidus de la métaphysique déjà dépassée. Il s'agit d'un lien frauduleux avec les systèmes déjà dépassés du "matérialisme" : l'historique et le dialectique. On dit frauduleux, car Gustavo Bueno a joué à retenir le terme "matière" pour prétendre surmonter, de façon très confortable et avec un jargon ésotérique abondant, les dogmatismes attribués à Marx et Engels, et apparaître comme quelque chose de tout nouveau.

Le régime franquiste avait perdu graduellement ses racines sociales, et la justification qu'une classe moyenne terrifiée avait trouvée en lui avant, pendant et après la guerre civile, c'est-à-dire pour se défendre de la "Terreur rouge", était déjà loin. Il semblait possible, vers les années 60 et 70, d'ouvrir les robinets du financement discret et secret par des puissances étrangères. Il semblait facile d'élargir le rayon d’action de l'oligarchie. Il y avait déjà des "contubernios" de Washington et de l’Allemagne depuis longtemps. La souveraineté nationale espagnole ne pouvait pas être un maillon faible dans le contexte de l'Europe du Sud, étant la clé de la Méditerranée, la porte de l'Afrique, le pont vers l'Amérique latine, etc. Le processus d’"homologation" avec les démocraties libérales occidentales a été le déguisement annonçant ce nouveau colonialisme qui, avec l'avènement des socialistes (le félipisme), est devenu complètement explicite : entrée dans l’OTAN, entrée dans la Communauté européenne à genoux, renoncement à une politique africaine ferme, destruction du tissu productif autarcique, etc.

Le régime franquiste avait perdu graduellement ses racines sociales, et la justification qu'une classe moyenne terrifiée avait trouvée en lui avant, pendant et après la guerre civile, c'est-à-dire pour se défendre de la "Terreur rouge", était déjà loin. Il semblait possible, vers les années 60 et 70, d'ouvrir les robinets du financement discret et secret par des puissances étrangères. Il semblait facile d'élargir le rayon d’action de l'oligarchie. Il y avait déjà des "contubernios" de Washington et de l’Allemagne depuis longtemps. La souveraineté nationale espagnole ne pouvait pas être un maillon faible dans le contexte de l'Europe du Sud, étant la clé de la Méditerranée, la porte de l'Afrique, le pont vers l'Amérique latine, etc. Le processus d’"homologation" avec les démocraties libérales occidentales a été le déguisement annonçant ce nouveau colonialisme qui, avec l'avènement des socialistes (le félipisme), est devenu complètement explicite : entrée dans l’OTAN, entrée dans la Communauté européenne à genoux, renoncement à une politique africaine ferme, destruction du tissu productif autarcique, etc.

– Entrevista a Pierre Vial. Los años del GRECE (1968-1987). En la escuela de Gramsci.

– Entrevista a Pierre Vial. Los años del GRECE (1968-1987). En la escuela de Gramsci. – In memoriam, por Juan Antonio Llopart.

– In memoriam, por Juan Antonio Llopart.

– Para algunos, la seguridad sanitaria se convertirá en una parte fundamental de las estrategias políticas liberales, por Diego Fusaro.

– Para algunos, la seguridad sanitaria se convertirá en una parte fundamental de las estrategias políticas liberales, por Diego Fusaro.

Juan de Avalos est le créateur des sculptures, en particulier des gigantesques têtes d’évangélistes au pied de la Croix. Avant la guerre civile, il militait dans les rangs des jeunesses socialistes et détenait la carte d’adhérent nº 7 du parti socialiste de Mérida. Autre détail piquant, le Christ qui domine l’autel majeur et qui repose sur une croix dont le bois de genévrier a été coupé par Franco, est l’œuvre d’un nationaliste basque, le sculpteur Julio Beobide, disciple du célèbre peintre Ignacio Zuloaga. C’est enfin un artiste catalan, Santiago Padrós, qui a conçu et réalisé l’impressionnante mosaïque de la coupole de la basilique (40 mètres de diamètre).

Juan de Avalos est le créateur des sculptures, en particulier des gigantesques têtes d’évangélistes au pied de la Croix. Avant la guerre civile, il militait dans les rangs des jeunesses socialistes et détenait la carte d’adhérent nº 7 du parti socialiste de Mérida. Autre détail piquant, le Christ qui domine l’autel majeur et qui repose sur une croix dont le bois de genévrier a été coupé par Franco, est l’œuvre d’un nationaliste basque, le sculpteur Julio Beobide, disciple du célèbre peintre Ignacio Zuloaga. C’est enfin un artiste catalan, Santiago Padrós, qui a conçu et réalisé l’impressionnante mosaïque de la coupole de la basilique (40 mètres de diamètre).

1.Observen este dato crucial: desde la transición, y aun antes, prácticamente todos los políticos, intelectuales y periodistas españoles, de cualquier partido, PSOE, PP o separatistas, han rivalizado en europeísmo. Casualmente nos han llevado entre todos a esta situación de democracia fallida y golpe de estado permanente.

1.Observen este dato crucial: desde la transición, y aun antes, prácticamente todos los políticos, intelectuales y periodistas españoles, de cualquier partido, PSOE, PP o separatistas, han rivalizado en europeísmo. Casualmente nos han llevado entre todos a esta situación de democracia fallida y golpe de estado permanente. Sí, algo de eso, pero, ¿has querido decir que las peripecias de la novela, como reflejo de las peripecias humanas, son pura vanidad? Ahora que lo dices, ¡el Eclesiastés se ha adelantado a Sartre, con otras palabras! ¡Me asombro, de verdad! Es lo que sostiene Moncho contra Santi, así que las reflexiones sobre el sol parecerían más propias de un nihilista que de un católico practicante, en fin, ya te he dado muchos consejos sobre cómo conducir la novela, que no te han convencido pero ahora lo veo claro: debía ser Moncho y no Santi quien fuera a ver la salida y la puesta del sol para convencerse de la inutilidad de la vida. Conste que yo simpatizo más con Santi.

Sí, algo de eso, pero, ¿has querido decir que las peripecias de la novela, como reflejo de las peripecias humanas, son pura vanidad? Ahora que lo dices, ¡el Eclesiastés se ha adelantado a Sartre, con otras palabras! ¡Me asombro, de verdad! Es lo que sostiene Moncho contra Santi, así que las reflexiones sobre el sol parecerían más propias de un nihilista que de un católico practicante, en fin, ya te he dado muchos consejos sobre cómo conducir la novela, que no te han convencido pero ahora lo veo claro: debía ser Moncho y no Santi quien fuera a ver la salida y la puesta del sol para convencerse de la inutilidad de la vida. Conste que yo simpatizo más con Santi. Hay otra analogía que hacer. El sol se oculta y llega la noche. De día tenemos luz, nos movemos, interactuamos unos con otros. La luz nos permite afrontar nuestros problemas y disfrutar de los momentos en que nos sentimos bien. Pero llega la noche y cesa todo eso. Todo lo que consideramos realidad se disuelve. Dormimos y perdemos la consciencia, estamos indefensos, no hay movimiento ni interacción, y la mente se puebla de imágenes extrañas y enigmáticas, de demonios. Recuerdo una vez en que mi mujer y yo fuimos a un pequeño yacimiento prehistórico en una colina desde la que se divisaba un gran panorama bajo el ocaso, lo he contado en Adiós a un tiempo. Y creí sentir lo que debía sentir un hombre prehistórico ante tal misterio, ante aquel tremendo fenómeno cósmico con tal exhibición de poder, del que dependía su vida y al mismo tiempo tan lejano y tan ajeno a él. El hombre actual urbano, intelectualizado, es poco capaz de sentir tales cosas. O las siente como una especie de diversión estética, que cabreaba a Santi. Como una cosa de consumo “bonito” que las agencias de viaje pueden venderte: “Tenemos una oferta para ti: disfruta de las puestas de sol del Caribe”.

Hay otra analogía que hacer. El sol se oculta y llega la noche. De día tenemos luz, nos movemos, interactuamos unos con otros. La luz nos permite afrontar nuestros problemas y disfrutar de los momentos en que nos sentimos bien. Pero llega la noche y cesa todo eso. Todo lo que consideramos realidad se disuelve. Dormimos y perdemos la consciencia, estamos indefensos, no hay movimiento ni interacción, y la mente se puebla de imágenes extrañas y enigmáticas, de demonios. Recuerdo una vez en que mi mujer y yo fuimos a un pequeño yacimiento prehistórico en una colina desde la que se divisaba un gran panorama bajo el ocaso, lo he contado en Adiós a un tiempo. Y creí sentir lo que debía sentir un hombre prehistórico ante tal misterio, ante aquel tremendo fenómeno cósmico con tal exhibición de poder, del que dependía su vida y al mismo tiempo tan lejano y tan ajeno a él. El hombre actual urbano, intelectualizado, es poco capaz de sentir tales cosas. O las siente como una especie de diversión estética, que cabreaba a Santi. Como una cosa de consumo “bonito” que las agencias de viaje pueden venderte: “Tenemos una oferta para ti: disfruta de las puestas de sol del Caribe”.

¿Cómo surgió la idea de escribir el librito “Vascos y Navarros”?

¿Cómo surgió la idea de escribir el librito “Vascos y Navarros”?

Lo que hace el Gobierno Vasco para la defensa de la lengua vasca me parece bastante acertado, a pesar de todas las acciones caricaturescas y desprovistas de sentido que han sido tomadas en contra del idioma castellano o -mejor dicho- del español, una de las dos o tres lengua más habladas del mundo. Ya sabemos que el idioma no es suficiente, pero además de esto no se debe esconder que los resultados de las políticas a favor del euskera son más bien escasos. La realidad es que no hay nación o patria posible sin un legado histórico combinado a un consentimiento y una voluntad de existencia por parte del pueblo. Nicolas Berdiaev y otros autores europeos famosos como Ortega y Gasset hablaban de unidad o comunidad de destino histórico. Pues bien, sin la combinación armoniosa del fundamento histórico-cultural y del factor voluntarista o consensual, sin esos dos ejes, no puede haber nación. Y por eso ya no hay hoy una verdadera nación española como no hay tampoco hoy verdaderas nacionalidades o naciones pequeñas dentro de España.

Lo que hace el Gobierno Vasco para la defensa de la lengua vasca me parece bastante acertado, a pesar de todas las acciones caricaturescas y desprovistas de sentido que han sido tomadas en contra del idioma castellano o -mejor dicho- del español, una de las dos o tres lengua más habladas del mundo. Ya sabemos que el idioma no es suficiente, pero además de esto no se debe esconder que los resultados de las políticas a favor del euskera son más bien escasos. La realidad es que no hay nación o patria posible sin un legado histórico combinado a un consentimiento y una voluntad de existencia por parte del pueblo. Nicolas Berdiaev y otros autores europeos famosos como Ortega y Gasset hablaban de unidad o comunidad de destino histórico. Pues bien, sin la combinación armoniosa del fundamento histórico-cultural y del factor voluntarista o consensual, sin esos dos ejes, no puede haber nación. Y por eso ya no hay hoy una verdadera nación española como no hay tampoco hoy verdaderas nacionalidades o naciones pequeñas dentro de España.

La leyenda negra por Alberto G Ibáñez (2-2)

La leyenda negra por Alberto G Ibáñez (2-2)

La littérature sur Ortega y Gasset est extraordinairement abondante. Longtemps, elle s’est limitée à la présentation et l’étude de ses idées philosophiques, sociologiques, politiques et esthétiques. Ce n’est qu’assez récemment que sont apparues les premières biographies en bonne et due forme. Deux des plus fouillées, par Rockwell Gray et Javier Zamora Bonilla, coordinateur de la nouvelle édition des œuvres complètes d’Ortega en dix volumes, sont essentiellement, pour reprendre l’expression utilisée par le premier de ces deux auteurs à propos de son livre, des biographies « intellectuelles ». En filigrane de l’exposé des idées d’Ortega et de leur évolution, un certain nombre d’aspects de sa vie personnelle et de son caractère y étaient toutefois évoqués. Jordi Gracia va plus loin encore dans cette direction, en s’appliquant à mettre en évidence, grâce à l’exploitation de nombreux documents dont certains inédits (notes privées, correspondance), le jeu serré des interactions entre la personnalité d’Ortega, ses idées et les péripéties de sa vie. Dense, touffue, farcie de citations et rédigée sur un ton souvent subjectif, personnel et passionné, épousant les reliefs et les sinuosités de la vie intellectuelle et émotionnelle d’Ortega plutôt que de présenter de manière linéaire, distante et méthodique les événements de son existence et le contenu de ses œuvres, cette biographie, dont la lecture profitera surtout à ceux qui sont déjà un peu familiers des théories du philosophe et de sa trajectoire, jette sur le personnage une lumière nouvelle.

La littérature sur Ortega y Gasset est extraordinairement abondante. Longtemps, elle s’est limitée à la présentation et l’étude de ses idées philosophiques, sociologiques, politiques et esthétiques. Ce n’est qu’assez récemment que sont apparues les premières biographies en bonne et due forme. Deux des plus fouillées, par Rockwell Gray et Javier Zamora Bonilla, coordinateur de la nouvelle édition des œuvres complètes d’Ortega en dix volumes, sont essentiellement, pour reprendre l’expression utilisée par le premier de ces deux auteurs à propos de son livre, des biographies « intellectuelles ». En filigrane de l’exposé des idées d’Ortega et de leur évolution, un certain nombre d’aspects de sa vie personnelle et de son caractère y étaient toutefois évoqués. Jordi Gracia va plus loin encore dans cette direction, en s’appliquant à mettre en évidence, grâce à l’exploitation de nombreux documents dont certains inédits (notes privées, correspondance), le jeu serré des interactions entre la personnalité d’Ortega, ses idées et les péripéties de sa vie. Dense, touffue, farcie de citations et rédigée sur un ton souvent subjectif, personnel et passionné, épousant les reliefs et les sinuosités de la vie intellectuelle et émotionnelle d’Ortega plutôt que de présenter de manière linéaire, distante et méthodique les événements de son existence et le contenu de ses œuvres, cette biographie, dont la lecture profitera surtout à ceux qui sont déjà un peu familiers des théories du philosophe et de sa trajectoire, jette sur le personnage une lumière nouvelle. L’image qui ressort de ce portrait est nuancée et complexe. C’est celle d’un homme « d’une intelligence insolente […] impérialement sûr de lui et souriant, plaisantin, jovial, fanfaron et séducteur », d’un travailleur forcené et infatigable doté d’une imagination puissante, mais aussi d’un homme anxieux, tourmenté et non sans contradictions, s’efforçant avec opiniâtreté de surmonter des faiblesses dont il était en partie conscient, vulnérable au découragement et qui a traversé plusieurs épisodes de dépression psychologique paralysante. Comme l’indique sans équivoque la première phrase du livre, c’est aussi l’image d’un homme pouvant penser que sa vie avait été, au moins partiellement, un échec. Pour quelles raisons ?

L’image qui ressort de ce portrait est nuancée et complexe. C’est celle d’un homme « d’une intelligence insolente […] impérialement sûr de lui et souriant, plaisantin, jovial, fanfaron et séducteur », d’un travailleur forcené et infatigable doté d’une imagination puissante, mais aussi d’un homme anxieux, tourmenté et non sans contradictions, s’efforçant avec opiniâtreté de surmonter des faiblesses dont il était en partie conscient, vulnérable au découragement et qui a traversé plusieurs épisodes de dépression psychologique paralysante. Comme l’indique sans équivoque la première phrase du livre, c’est aussi l’image d’un homme pouvant penser que sa vie avait été, au moins partiellement, un échec. Pour quelles raisons ? Ces années furent les plus pénibles de l’existence d’Ortega. À Paris, où s’était également réfugié Gregorio Marañon, il souffrit de graves problèmes de santé qui mirent ses jours en danger. En Argentine, la fréquentation de milieux conservateurs lui valut l’opprobre des intellectuels progressistes, avec pour effet de le placer dans une situation de terrible isolement. L’étrange théorie du penseur comme prophète condamné à la solitude qu’il développa à ce moment dans plusieurs articles, à rebours de sa vision de toujours du rôle de l’intellectuel, pourrait être interprétée, suggère judicieusement Eve Giustiniani, comme une tentative d’auto-légitimation de cette solitude forcée – preuve supplémentaire, s’il était nécessaire, de l’impact permanent des épisodes de sa vie sur sa pensée.

Ces années furent les plus pénibles de l’existence d’Ortega. À Paris, où s’était également réfugié Gregorio Marañon, il souffrit de graves problèmes de santé qui mirent ses jours en danger. En Argentine, la fréquentation de milieux conservateurs lui valut l’opprobre des intellectuels progressistes, avec pour effet de le placer dans une situation de terrible isolement. L’étrange théorie du penseur comme prophète condamné à la solitude qu’il développa à ce moment dans plusieurs articles, à rebours de sa vision de toujours du rôle de l’intellectuel, pourrait être interprétée, suggère judicieusement Eve Giustiniani, comme une tentative d’auto-légitimation de cette solitude forcée – preuve supplémentaire, s’il était nécessaire, de l’impact permanent des épisodes de sa vie sur sa pensée. À l’évidence, Ortega n’avait en effet aucune sympathie intellectuelle pour l’idéologie franquiste. Résolument agnostique (par fidélité avec ses convictions sur ce plan, sa famille, à sa mort, refusa les funérailles religieuses qu’envisageaient les autorités), il se sentait à des années-lumière du conservatisme clérical et religieux du parti de Franco. Il est incontestable qu’une partie des phalangistes au pouvoir se sont emparés de certaines de ses idées dans le but de fournir au régime une légitimité intellectuelle. Mais de cela on ne peut le tenir responsable. On ne peut pas non plus vraiment lui reprocher d’avoir naïvement pensé que le régime franquiste pouvait évoluer dans le sens de la démocratie. On peut par contre lui faire grief de s’être laissé aller, par manque de courage ou par opportunisme, à tenir des propos et à prendre des initiatives qu’il aurait pu éviter, ainsi que d’avoir continuellement maintenu autour de sa position politique une ambiguïté troublante. Il la paiera lourdement : regardé avec méfiance par les opposants au régime comme par les responsables de celui-ci, il passera les vingt dernières années de sa vie dans une situation peu claire et inconfortable en Espagne, ne bénéficiant d’une réelle reconnaissance sans réserve et sans arrière-pensées qu’en dehors des frontières du pays.

À l’évidence, Ortega n’avait en effet aucune sympathie intellectuelle pour l’idéologie franquiste. Résolument agnostique (par fidélité avec ses convictions sur ce plan, sa famille, à sa mort, refusa les funérailles religieuses qu’envisageaient les autorités), il se sentait à des années-lumière du conservatisme clérical et religieux du parti de Franco. Il est incontestable qu’une partie des phalangistes au pouvoir se sont emparés de certaines de ses idées dans le but de fournir au régime une légitimité intellectuelle. Mais de cela on ne peut le tenir responsable. On ne peut pas non plus vraiment lui reprocher d’avoir naïvement pensé que le régime franquiste pouvait évoluer dans le sens de la démocratie. On peut par contre lui faire grief de s’être laissé aller, par manque de courage ou par opportunisme, à tenir des propos et à prendre des initiatives qu’il aurait pu éviter, ainsi que d’avoir continuellement maintenu autour de sa position politique une ambiguïté troublante. Il la paiera lourdement : regardé avec méfiance par les opposants au régime comme par les responsables de celui-ci, il passera les vingt dernières années de sa vie dans une situation peu claire et inconfortable en Espagne, ne bénéficiant d’une réelle reconnaissance sans réserve et sans arrière-pensées qu’en dehors des frontières du pays. Esprit curieux et lecteur vorace, Ortega a emprunté des idées ou des concepts à de nombreux penseurs, pour les mettre au service d’une intuition centrale : « le socle de toutes mes idées philosophiques, écrira-t-il, est l’intuition du phénomène de la vie humaine ». L’idée que l’objet de la philosophie ne peut être que l’existence humaine dans ce qui fait sa singularité – le fait qu’elle ne se réduit pas à sa réalité biologique et possède une dimension historique au plan individuel et collectif – Ortega l’a trouvée dans la lecture de penseurs comme Nietzsche, Bergson et surtout Wilhelm Dilthey, psychologue et philosophe allemand qu’il considérait comme « le philosophe le plus important de la seconde moitié du XIXe siècle ».

Esprit curieux et lecteur vorace, Ortega a emprunté des idées ou des concepts à de nombreux penseurs, pour les mettre au service d’une intuition centrale : « le socle de toutes mes idées philosophiques, écrira-t-il, est l’intuition du phénomène de la vie humaine ». L’idée que l’objet de la philosophie ne peut être que l’existence humaine dans ce qui fait sa singularité – le fait qu’elle ne se réduit pas à sa réalité biologique et possède une dimension historique au plan individuel et collectif – Ortega l’a trouvée dans la lecture de penseurs comme Nietzsche, Bergson et surtout Wilhelm Dilthey, psychologue et philosophe allemand qu’il considérait comme « le philosophe le plus important de la seconde moitié du XIXe siècle ». Un choc considérable à cet égard a été la parution, en 1927, de L’Être et le Temps, l’ouvrage qui a fait connaître Martin Heidegger. À plusieurs endroits de son livre, Jordi Gracia évoque le bouleversement qu’a engendré chez Ortega la découverte de la philosophie de Heidegger, dont la proximité apparente des idées avec les siennes ne pouvait manquer de le perturber. Conformément à son habitude, Ortega prit soin de se distancer de Heidegger en pointant du doigt ce qu’il critiquait comme les faiblesses de sa pensée : dans un premier temps ce qu’il appelait son pessimisme, bien illustré dans son esprit par le rôle dévolu dans L’Être et le Temps à l’angoisse comme révélateur de la condition humaine ; plus tard ce qu’il présentait à juste titre comme la dérive de la pensée de Heidegger vers des considérations de caractère religieux et théologique, lorsque ses préoccupations ont évolué d’une philosophie de l’existence à des réflexions ontologiques (sur la nature de l’être en général).

Un choc considérable à cet égard a été la parution, en 1927, de L’Être et le Temps, l’ouvrage qui a fait connaître Martin Heidegger. À plusieurs endroits de son livre, Jordi Gracia évoque le bouleversement qu’a engendré chez Ortega la découverte de la philosophie de Heidegger, dont la proximité apparente des idées avec les siennes ne pouvait manquer de le perturber. Conformément à son habitude, Ortega prit soin de se distancer de Heidegger en pointant du doigt ce qu’il critiquait comme les faiblesses de sa pensée : dans un premier temps ce qu’il appelait son pessimisme, bien illustré dans son esprit par le rôle dévolu dans L’Être et le Temps à l’angoisse comme révélateur de la condition humaine ; plus tard ce qu’il présentait à juste titre comme la dérive de la pensée de Heidegger vers des considérations de caractère religieux et théologique, lorsque ses préoccupations ont évolué d’une philosophie de l’existence à des réflexions ontologiques (sur la nature de l’être en général). Le parallèle pourrait être poussé plus loin encore, jusqu’à inclure un trait psychologique particulier des deux hommes, leur attitude face aux penseurs et aux artistes dont ils traitaient. Ortega analysait la vie de Goethe, Velasquez ou Goya à la lumière de leur « vocation fondamentale » exactement comme Sartre lisait celle des écrivains dont il parlait en référence à leur « projet existentiel ». Mais l’un et l’autre tendaient de surcroît à se projeter dans la vie et la personnalité des créateurs sur qui ils écrivaient, d’une façon qui conférait aux portraits qu’ils livraient d’eux le caractère d’autoportraits implicites et déformés. Comme Sartre, Ortega était rempli de lui-même, même si c’est d’une manière très différente, la forme particulière d’orgueil de Sartre lui interdisant cette vantardise dans laquelle le philosophe espagnol tombait volontiers. Mais, comme lui, il a réussi à faire de cette caractéristique psychologique une force, en développant une vision de la vie qui, tout en nous parlant ostensiblement de lui-même, possède à l’évidence une portée universelle.

Le parallèle pourrait être poussé plus loin encore, jusqu’à inclure un trait psychologique particulier des deux hommes, leur attitude face aux penseurs et aux artistes dont ils traitaient. Ortega analysait la vie de Goethe, Velasquez ou Goya à la lumière de leur « vocation fondamentale » exactement comme Sartre lisait celle des écrivains dont il parlait en référence à leur « projet existentiel ». Mais l’un et l’autre tendaient de surcroît à se projeter dans la vie et la personnalité des créateurs sur qui ils écrivaient, d’une façon qui conférait aux portraits qu’ils livraient d’eux le caractère d’autoportraits implicites et déformés. Comme Sartre, Ortega était rempli de lui-même, même si c’est d’une manière très différente, la forme particulière d’orgueil de Sartre lui interdisant cette vantardise dans laquelle le philosophe espagnol tombait volontiers. Mais, comme lui, il a réussi à faire de cette caractéristique psychologique une force, en développant une vision de la vie qui, tout en nous parlant ostensiblement de lui-même, possède à l’évidence une portée universelle. Si Ortega a choisi de s’exprimer presque exclusivement de la sorte, c’est certainement pour pouvoir toucher un large public, en conformité avec ce qu’il voyait comme son rôle d’éducateur de l’élite. Mais c’est aussi pour des raisons liées à son caractère et sa personnalité, justement soulignées par son disciple Julian Marias : « Écrire un livre requiert un tempérament bien plus ascétique que celui d’Ortega. […] Le caractère voluptueux des sujets [qu’il traitait], qu’Ortega ressentait intensément d’une manière qui faisait de lui non seulement un intellectuel, mais un écrivain au sens plein du terme, le distrayait très fréquemment et l’entraînait vers des questions secondaires et, surtout, vers de nouveaux sujets […]».

Si Ortega a choisi de s’exprimer presque exclusivement de la sorte, c’est certainement pour pouvoir toucher un large public, en conformité avec ce qu’il voyait comme son rôle d’éducateur de l’élite. Mais c’est aussi pour des raisons liées à son caractère et sa personnalité, justement soulignées par son disciple Julian Marias : « Écrire un livre requiert un tempérament bien plus ascétique que celui d’Ortega. […] Le caractère voluptueux des sujets [qu’il traitait], qu’Ortega ressentait intensément d’une manière qui faisait de lui non seulement un intellectuel, mais un écrivain au sens plein du terme, le distrayait très fréquemment et l’entraînait vers des questions secondaires et, surtout, vers de nouveaux sujets […]». Au titre de ceux-ci, l’écrivain Javier Cercas énumère ainsi « [la] pédanterie d’Ortega, son snobisme, sa tendance aux jugements arbitraires, son nationalisme mal dissimulé, son autoritarisme de salon [et] son goût pour les gens prétentieux », caractéristiques dont Jordi Gracia, tout en soulignant à l’envi ses qualités (sa générosité intellectuelle, son courage dans l’adversité, son tempérament combatif et passionné), ne tente pas de faire davantage mystère que des traits physiques et de comportement qui leur sont liés et sont autant de composantes de l’image qu’il voulait donner (et que nous avons) de lui : l’élégance vestimentaire extrême, le canotier et les voitures décapotables décapotées même en hiver, habitude dont la combinaison avec l’assuétude à la cigarette, a-t-on dit, a pu contribuer aux problèmes respiratoires dont il a souffert durant toute sa vie.

Au titre de ceux-ci, l’écrivain Javier Cercas énumère ainsi « [la] pédanterie d’Ortega, son snobisme, sa tendance aux jugements arbitraires, son nationalisme mal dissimulé, son autoritarisme de salon [et] son goût pour les gens prétentieux », caractéristiques dont Jordi Gracia, tout en soulignant à l’envi ses qualités (sa générosité intellectuelle, son courage dans l’adversité, son tempérament combatif et passionné), ne tente pas de faire davantage mystère que des traits physiques et de comportement qui leur sont liés et sont autant de composantes de l’image qu’il voulait donner (et que nous avons) de lui : l’élégance vestimentaire extrême, le canotier et les voitures décapotables décapotées même en hiver, habitude dont la combinaison avec l’assuétude à la cigarette, a-t-on dit, a pu contribuer aux problèmes respiratoires dont il a souffert durant toute sa vie. Une pépinière d’idées

Une pépinière d’idées

À tout moment et dans toute conjoncture; l'homme est acculé à un choix. Par ce choix, il affirme sa vocation profonde qui confère au projet humain la portée d'un engagement, dans lequel l'individu risque la perte de son existence et celle de son âme.

À tout moment et dans toute conjoncture; l'homme est acculé à un choix. Par ce choix, il affirme sa vocation profonde qui confère au projet humain la portée d'un engagement, dans lequel l'individu risque la perte de son existence et celle de son âme. Vers 1860, Dilthey, considéré par Ortega y Gasset comme le plus grand penseur de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, fit la découverte d'une nouvelle réalité philosophique, celle de la « vie humaine ». La vie, rappelle ce dernier, n'est point « quelque chose de dérivé ou de secondaire, mais le constituant de l'idée elle-même ».

Vers 1860, Dilthey, considéré par Ortega y Gasset comme le plus grand penseur de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, fit la découverte d'une nouvelle réalité philosophique, celle de la « vie humaine ». La vie, rappelle ce dernier, n'est point « quelque chose de dérivé ou de secondaire, mais le constituant de l'idée elle-même ». L'ère révolutionnaire, dans laquelle la politique se trouvait au centre des inquiétudes humaines », où la politisation intégrale de la vie avait atteint son apogée, cette période de ferveur intense est révolue. Elle représentait une évidente aberration de la perspective sentimentale, car « l'homme moderne, qui a montré sa poitrine sur les barricades de la révolution, a montré sans équivoque qu'il attendait la félicité de la politique ».

L'ère révolutionnaire, dans laquelle la politique se trouvait au centre des inquiétudes humaines », où la politisation intégrale de la vie avait atteint son apogée, cette période de ferveur intense est révolue. Elle représentait une évidente aberration de la perspective sentimentale, car « l'homme moderne, qui a montré sa poitrine sur les barricades de la révolution, a montré sans équivoque qu'il attendait la félicité de la politique ». Immédiatement, nous observons la fin provisoire de l'âge idéologique et de l'utilisation, bonne ou mauvaise, de celle-ci. Cela ne signifie point leur disparition définitive, car les utopies et les rêves réapparais-sent perpétuellement dans le siècle, et ils en constituent la trame imaginaire. Les sociétés développées ont refusé le fanatisme et le millénarisme, au profit d'une phase d'apaisement de leurs conflits. Elles ne pourront vivre longtemps dépossédées de leurs âmes. Nous assistons sûrement à une accélération du temps, à l'irruption d'un autre univers mental, où les contradictions frontales seront atténuées et les schémas dialectiques ne seront plus en mesure de rendre compte de l'histoire telle qu'elle est. Dans la perspective d'un avenir, où les buts de la vie humaine seront partiellement profanes, tout en demeurant pour une part transcendants, les anciennes croyances ne pourront que réapparaître dans la vie historique.

Immédiatement, nous observons la fin provisoire de l'âge idéologique et de l'utilisation, bonne ou mauvaise, de celle-ci. Cela ne signifie point leur disparition définitive, car les utopies et les rêves réapparais-sent perpétuellement dans le siècle, et ils en constituent la trame imaginaire. Les sociétés développées ont refusé le fanatisme et le millénarisme, au profit d'une phase d'apaisement de leurs conflits. Elles ne pourront vivre longtemps dépossédées de leurs âmes. Nous assistons sûrement à une accélération du temps, à l'irruption d'un autre univers mental, où les contradictions frontales seront atténuées et les schémas dialectiques ne seront plus en mesure de rendre compte de l'histoire telle qu'elle est. Dans la perspective d'un avenir, où les buts de la vie humaine seront partiellement profanes, tout en demeurant pour une part transcendants, les anciennes croyances ne pourront que réapparaître dans la vie historique. Libéralisme et religions y apparaissent sous un regard nouveau. Le libéralisme est un corpus doctrinal qui ne prêche pas de certitudes et vit uniquement dans le présent. L'avenir éloigné le laisse insensible, l'histoire lui apparaît profane, le règne de la liberté dépend d'un projet et d'un pari, profondément individuels. Les conceptions, religieuses et libérales, ont toutefois un point commun. Elles fournissent une base pour résister aux tyrannies de l'histoire. Les premières, rappelant la critique permanente du monde et de la contingence, les autres, se référant aux ambitions et aux finalités de la vie humaine, perpétuellement relatives, insyndicales et arbitraires, plongées dans un univers réversible et incertain.

Libéralisme et religions y apparaissent sous un regard nouveau. Le libéralisme est un corpus doctrinal qui ne prêche pas de certitudes et vit uniquement dans le présent. L'avenir éloigné le laisse insensible, l'histoire lui apparaît profane, le règne de la liberté dépend d'un projet et d'un pari, profondément individuels. Les conceptions, religieuses et libérales, ont toutefois un point commun. Elles fournissent une base pour résister aux tyrannies de l'histoire. Les premières, rappelant la critique permanente du monde et de la contingence, les autres, se référant aux ambitions et aux finalités de la vie humaine, perpétuellement relatives, insyndicales et arbitraires, plongées dans un univers réversible et incertain.