Review:

Catherine Nixey

The Darkening Age: The Christian Destruction of the Classical World

Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2018

Catherine Nixey’s The Darkening Age is a powerful and highly readable account of the Christian destruction of classical antiquity. It is certainly not without flaws, but it offers hard-hitting and concise rebuttals to widespread myths surrounding the history of early Christianity.

Catherine Nixey’s The Darkening Age is a powerful and highly readable account of the Christian destruction of classical antiquity. It is certainly not without flaws, but it offers hard-hitting and concise rebuttals to widespread myths surrounding the history of early Christianity.

There are surprisingly few books on this subject. The only comprehensive account of Christianity’s crimes against the pagan world is Karlheinz Deschner’s ten-volume Kriminalgeschichte des Christentums (Criminal History of Christianity), which has never been translated into English. The main reason for this, of course, is that Christianity dominated intellectual life in Europe for more than a millennium, and history is written by the victors. Nixey points out that until 1871, Oxford required all of its students to be members of the Church of England. Few ventured to criticize Christianity in such an atmosphere.

The Darkening Age is (as far as I know) the only work of popular history on the subject of Christian violence against pagans. Unlike Deschner’s work, it is not a dense, scholarly tome but rather a polemic written for a popular audience. Nixey’s prose is bold and lively, and she makes no pretense of impartiality, as she makes clear in her Introduction:

This is a book about the Christian destruction of the classical world. The Christian assault was not the only one – fire, flood, invasion and time itself all played their part – but this book focuses on Christianity’s assault in particular. This is not to say that the Church didn’t also preserve things: it did. But the story of Christianity’s good works in this period has been told again and again; such books proliferate in libraries and bookshops. The history and the sufferings of those whom Christianity defeated have not been. This book concentrates on them.

Nixey acknowledges that the Catholic Church did indeed preserve Classical manuscripts and works of art. She praises “the Christianity of ancient monastic libraries, of the beauty of illuminated manuscripts, of the Venerable Bede.” However, as she points out, much more was destroyed than was preserved. That the Church preserved a fraction of the total body of Classical manuscripts and art does not change the fact that Christianity’s triumph was made possible in large part by the destruction of paganism.

Christian monks are often credited with preserving Classical texts. Less often acknowledged is that monks themselves were also complicit in the destruction of Classical Antiquity. These included St. Benedict, the famed founder of the Benedictine Order. Upon arriving at Monte Cassino, where he established his first monastery, his first act was to destroy a statue of Apollo along with an altar dedicated to him, upon which he built a chapel dedicated to St. John the Baptist. He went further, “pulling down the idols and destroying the groves on the mountain . . . until he had uprooted the last remnant of heathenism in those parts.”

St. Martin of Tours, a monk and bishop to whom the oldest monastery in Europe is dedicated, destroyed pagan shrines and statues throughout the Gaulish countryside. A line in the Life of St. Martin reads: “He completely demolished the temple belonging to the false religion and reduced all the altars and statues to dust.” Exaggerations abound in hagiographies, naturally, but it is telling that both Benedict’s and Martin’s hagiographers saw temple destruction as praiseworthy and gushed over their escapades.

Bands of Christian monks were known to go on similar rampages in Syria. The book opens with a description (drawn with some poetic license) of the overthrowing of Palmyra in 385 CE. The altar of the Temple of Al-Lat (a Near Eastern goddess associated with Athena) was destroyed, and the statue of Allat-Athena was decapitated and had her arms and nose chopped off. Nearly two thousand years later, ISIS finished what their monotheistic forebears had started by demolishing temples and statues at Palmyra, including what remained of the statue of Athena.

The Greek orator Libanius described the destruction of temples in Syria: “These people hasten to attack the temples with sticks and stones and bars of iron, and in some cases, disdaining these, with hands and feet. Then utter desolation follows, with the stripping of roofs, demolition of walls, the tearing down of statues, and the overthrow of altars, and the priests must either keep quiet or die . . . .”

Thus the destruction of temples and works of art was not the domain of lone wolves and isolated lunatics. It was enacted and abetted by Christian monks, bishops, and theologians, some of whom were later canonized. Even St. Augustine once declared “that all superstition of pagans and heathens should be annihilated is what God wants, God commands, God proclaims!” John Chrysostom delighted in the decline of paganism: “The tradition of the forefathers has been destroyed, the deep rooted custom has been torn out, the tyranny of joy [and] the accursed festivals . . . have been obliterated just like smoke.” He gloated that the writings “of the Greeks have all perished and are obliterated.” “Where is Plato? Nowhere! Where is Paul? In the mouths of all!”

Chrysostom encouraged other Christians to ransack people’s houses and pry them for any sign of heresy. This tactic was also embraced by Shenoute, an Egyptian abbot who is now considered a saint in the Coptic church. Shenoute and his gangs of thugs would break into houses of locals suspected to be pagans and destroy “pagan” statues and literature. In his words, “there is no crime for those who have Christ.” A fifth-century Syrian bishop advised Christians to “search out the books of the heretics . . . in every place, and wherever you can, either bring them to us or burn them in the fire.”

One of the greatest crimes instigated by a Church official was the destruction of the Serapeum in 392 CE. The Serapeum was built by Ptolemy III in the third century BCE and was dedicated to Serapis, a Greco-Egyptian deity combining Osiris and Apis. It was said to be one of the largest and most magnificent temples of the ancient world. It housed thousands of scrolls belonging to an offshoot collection of the Great Library of Alexandria, which became all that remained of the library after its destruction. In the center of the temple was a grand statue of Serapis overlaid with ivory and gold. The pagan historian Ammianus Marcellinus wrote that the temple’s splendor was such that “mere words can only do it an injustice.”

Accounts of the events surrounding the Serapeum’s destruction differ, but it is thought to have begun when Theophilus, bishop of Alexandria, and his followers mockingly paraded pagan artifacts in public, provoking pagan attacks. The Christians counter-attacked, and the pagans took refuge in the Serapeum. Emperor Theodosius, who had passed a decree closing all pagan temples and forbidding pagan worship in 391, sent a letter to Theophilus granting pardons to the pagans and instructing him to destroy the temple.

The destruction of the Serapeum was celebrated by Christian chroniclers. “And that was the end of the vain superstition and ancient error of Serapis,” one concluded. Serapis was described as a “decrepit dotard.”

The destruction of the Serapeum was celebrated by Christian chroniclers. “And that was the end of the vain superstition and ancient error of Serapis,” one concluded. Serapis was described as a “decrepit dotard.”

Christians are thought to have destroyed about two and a half thousand shrines, temples, and religious sites throughout Alexandria (a footnote explains that this figure derives from a fourth-century register of the city’s five districts). One Greek professor wrote, “The dead used to leave the city alive behind them, but we living now carry the city to her grave.”

About twenty years later, in 415 CE, the renowned philosopher, mathematician, and astronomer Hypatia of Alexandria was murdered by a Christian mob. This was the culmination of a chain of events arising from the clash between Orestes, Imperial Prefect of Alexandria, and Cyril, archbishop of Alexandria, over the city’s large Jewish population. Hypatia was a friend of Orestes, and Christians targeted her as a scapegoat for Orestes’ unwillingness to negotiate with Cyril. One day in March, she was attacked by a mob of Christians who dragged her to a nearby church, stripped her naked, and stabbed her with shards of pottery. Her body was dismembered and burned.

It is true that the conflict that led to Hypatia’s death was ultimately a political one and that her murder was not a spontaneous attack motivated solely by Christian hatred of paganism. But Hypatia’s murder shows that, regardless of their precise motivations, Christians had no qualms about brutally murdering one of Alexandria’s greatest thinkers. Hypatia’s death was even celebrated by later Christian chroniclers such as John of Nikiu, who equated her learning with “satanic wiles” and praised Cyril for eradicating idolatry in Alexandria.

Nixey does downplay the fact that both parties engaged in violence over the course of these events. Then again, her stated intent was to document Christian violence alone, and thus she cannot be faulted for her bias. Moreover, while it is true that pagan mobs committed sporadic acts of violence against Christians, these cannot justly be compared to Christian violence. The latter involved the destruction of cultural heritage (statues, shrines, temples, libraries), whereas the former arose as a response to the civilizational threat that Christianity represented.

The destruction of paganism also took place within monastery walls. Monks would write over the texts of Classical manuscripts with ecclesiastical literature, erasing them by scrubbing their surfaces with pumice stones. Cicero’s De re publica was written over by Augustine. A biography by Seneca was written over with the Old Testament. Archimedes’ Method of Mechanical Theorems was overwritten with a prayer book. It was only recently, with the aid of modern imaging technologies, that scholars were able to recover the Archimedes Palimpsest in its entirety.

Basil of Caesarea’s influential “Address to Young Men on Greek Literature” undoubtedly had an impact on which texts were preserved and which were not. In the essay, Basil (St. Basil “the Great”) outlined which works of Classical literature were acceptable in his eyes. He advised Christians to shun the bawdier and more violent works of Classical literature, as well as those works in which Greco-Roman deities were overtly praised. Many works were simply excised from the canon as a result. As for works of philosophy, monks had little interest in copying out the writings of philosophers who opposed Christianity, except with the express purpose of refuting them (as Origen did in his Contra Celsum).

The decline of Classical literature was thus “slow but devastating.” It is estimated that less than ten percent of Classical literature has survived into the modern era. In terms of Latin literature specifically, it is estimated than only one percent has survived. Interest in Classical authors reached a low point during the first few centuries of the Early Middle Ages, not to be revived until the late eighth century. Nixey writes:

From the entirety of the sixth century only ‘scraps’ of two manuscripts by the satirical Roman poet Juvenal survive and mere ‘remnants’ of two others, one by the Elder and one by the Younger Pliny. From the next century there survives nothing save a single fragment of the poet Lucan. From the start of the next century: nothing at all.

The Catholic Church did assimilate elements of Classical philosophy. Neo-Platonism, for instance, influenced a number of Christian philosophers, from Augustine, Origen, and Pseudo-Dionysius the Areopagite to later figures such as Marsilio Ficino and Ralph Cudworth. They represent Christianity at its best, i.e., its most Hellenized. But when one strips away the pagan veneer layered upon the Church and dives to the heart of Christian teachings (of which the early Christians are the best representatives), one finds that the general attitude toward Classical learning, and knowledge in general, is hostile. One writer railed against those who “put aside the sacred word of God and devote themselves to geometry . . . Some of them give all their energies to the study of Euclidean geometry, and treat Aristotle . . . with reverent awe; to some of them Galen is almost an object of worship.” This condemnation of worldly knowledge was common among early Christians. It is embedded in the Bible, beginning with Adam and Eve and the story of the Tower of Babel. This theme persists throughout scripture. Paul writes in his first letter to the Corinthians that “the wisdom of this world is foolishness with God” (1 Corinthians 3:19). Another passage in this letter is particularly illustrative of the Christian disregard for knowledge as well as of the slave morality inherent in Christianity:

. . . God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty; and base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are. (1 Corinthians 1:27-28)

Celsus observed that “slaves, women and little children” and “the foolish, dishonorable and stupid” were those most receptive to the Christian message, which is not surprising in light of the Christians’ contempt for the wise, the strong, and the honorable.

Celsus observed that “slaves, women and little children” and “the foolish, dishonorable and stupid” were those most receptive to the Christian message, which is not surprising in light of the Christians’ contempt for the wise, the strong, and the honorable.

Book-burnings were not uncommon. The works of the Neo-Platonic philosopher Porphyry, for example, were burned on the orders of Constantine; about a century later, Theodosius II and Valentinian III also consigned his works to the flames. Ammianus Marcellinus writes that:

. . . innumerable books and whole heaps of documents, which had been routed out from various houses, were piled up and burnt under the eyes of the judges. They were treated as forbidden texts to allay the indignation caused by the executions, though most of them were treatises on various liberal arts and jurisprudence.

Indeed, although Christians ostensibly only burnt books pertaining to magic, divination, and Christian heresy, works of philosophy were sometimes lumped under this category. Dirk Rohmann writes:

Moreover, while there have been ancient precedents to suggest that certain philosophers were characterised as magicians, in Late Antiquity magic and heresy came to be linked more clearly to these philosophical traditions. . . . Heretics were thus not only understood as non-conformist Christians, but occasionally those pagans whose opinions informed Christian-heretical discourse could also be dubbed as heretics in Late Antiquity, as opposed to the modern understanding of the term heresy that is limited to Christians. Along with imperial and ecclesiastical legislation that outlawed magical, heretical and astrological texts, I have argued that within Christian communities an unwillingness arose not only to preserve texts on these subjects but also texts that were related to these genres or were considered the basis for astrological or heretical world-views.[1] [2]

A common belief among early Christians was that pagan works of art, literature, philosophy, and so on were demonic. They believed in the literal existence of demons, winged minions of Satan who enticed humans to commit sins. Pagan temples were thought to be centers of demonic activity. According to Augustine, “All the pagans were under the power of demons. Temples were built to demons, altars were set up to demons, priests ordained for the service of demons, sacrifices offered to demons, and ecstatic ravers were brought in as prophets for demons.”

This gave rise to great paranoia. Christians fretted over whether using the same baths as pagans, for example, would infect them with demons. One Christian wrote to Augustine asking him whether it would be all right for Christians to eat food found in a pagan temple in the event that they were starving and there was no other option. (Augustine replied that it would be better to die from starvation.) Paganism was described as if it were a disease. It was natural, then, that Christians would want to eradicate it.

Christians believed that pagan statues were possessed by demons and could only be purged of demonic influence if they were damaged in some form (at a minimum, by chopping off the nose or limbs). Dragging them, spitting at them, or throwing dirt at them was thought to be insufficient. The Christian mutilation of ancient statues can be seen in museums today. Nixey writes:

In Athens, a larger-than-life statue of Aphrodite has been disfigured by a crude cross carved on her brow; her eyes have been defaced and her nose is missing. In Cyrene, the eyes have been gouged out of a life-sized bust in a sanctuary of Demeter, and the nose removed; in Tuscany a slender statue of Bacchus has been decapitated. . . . A beautiful statue of Apollo from Salamis has been castrated and then struck, hard, in the face, shearing off the god’s nose. Across his neck are scars indicating that Christians attempted to decapitate him but failed.

It is also likely that some of the damage suffered by the Parthenon, particularly the East pediment (which depicts the birth of Athena), can be attributed to Christians. Images of gods at the Dendera Temple complex also show signs of having been attacked with blunt weapons.

The belief held by most Christians that paganism was demonic and diseased prevented them from peaceably tolerating their pagan neighbors. Constantine’s famous Edict of Milan, passed in 313 CE, nominally established religious freedom throughout the Empire, but persecution of pagans began soon after the edict was passed. Constantine’s biographer praised him for having “confuted the superstitious error of the heathen in all sorts of ways.” Indeed, during the latter half of his reign, Constantine himself ordered the pillaging and destruction of pagan temples, such as the temple of Asclepius in Cilicia and a temple of Aphrodite in Lebanon. He also ordered the execution of pagan priests. Statues were forcibly removed from temples and melted down, contributing to the growing wealth of the Church. Others were stolen and kept in the homes of wealthy Christians. The poet Palladas remarked of these that “here, at least, they will escape the cauldron that melts them down for petty change.”

Constantine’s son banned pagan sacrifices in 341, declaring that “superstition shall cease.” In 356, the worship of pagan images became a capital crime. He also ordered the closure of temples. Following the brief reign of Julian “the Apostate” (361-363), Rome was ruled by Christian emperors until the end. Julian was succeeded by Jovian, who ordered the destruction of the Royal Library of Antioch and reinstated the death penalty for those who worshiped pagan gods. Nicene Christianity was declared the official religion of the Empire in 380, during the reign of Theodosius I. From 389 to 392, Theodosius issued a series of decrees banning pagan sacrifices and other rituals, closing pagan temples, and abolishing pagan holidays. He declared,”No person shall be granted the right to perform sacrifices; no person shall go around the temples; no person shall revere the shrines.” He also disbanded the Vestal Virgins and the Olympic Games. In 399, he passed a decree authorizing temple destruction, announcing that “if there should be any temples in the country districts, they shall be torn down without disturbance or tumult. For when they are torn down and removed, the material basis for all superstition will be destroyed.”

Constantine’s son banned pagan sacrifices in 341, declaring that “superstition shall cease.” In 356, the worship of pagan images became a capital crime. He also ordered the closure of temples. Following the brief reign of Julian “the Apostate” (361-363), Rome was ruled by Christian emperors until the end. Julian was succeeded by Jovian, who ordered the destruction of the Royal Library of Antioch and reinstated the death penalty for those who worshiped pagan gods. Nicene Christianity was declared the official religion of the Empire in 380, during the reign of Theodosius I. From 389 to 392, Theodosius issued a series of decrees banning pagan sacrifices and other rituals, closing pagan temples, and abolishing pagan holidays. He declared,”No person shall be granted the right to perform sacrifices; no person shall go around the temples; no person shall revere the shrines.” He also disbanded the Vestal Virgins and the Olympic Games. In 399, he passed a decree authorizing temple destruction, announcing that “if there should be any temples in the country districts, they shall be torn down without disturbance or tumult. For when they are torn down and removed, the material basis for all superstition will be destroyed.”

The incident of the removal of the Altar of Victory in 382 is illustrative of the one-sidedness of the “tolerance” ostensibly accorded to all subjects of the Empire. Christians objected to the presence of the Altar of Victory in the Roman Senate House, and the Christian emperor Gratian had it removed. The senator Symmachus petitioned Valentinian II, requesting the restoration of the Altar and making an appeal to religious tolerance, but he was rebuffed.

In 399, Theodosius’ son Arcadius decreed that all remaining pagan temples should be demolished. In 408, his brother and co-emperor Honorius issued a decree proclaiming that “if any images stand even now in the temples and shrines, they shall be torn from their foundations . . . The buildings themselves of the temples which are situated in cities or towns or outside the towns shall be vindicated to public use. Altars shall be destroyed in all places.”

Nixey emphasizes that these were not hollow decrees. Christian records themselves attest to this. Marcellus, Bishop of Apamea, was described as “the first of the bishops to put the edict in force and destroy the shrines in the city committed to his care.” (He was later burnt alive by pagans in retaliation.) One Christian writer rejoiced that emperors would “spit in the faces of dead idols, trample on the lawless rites of demons, and laugh at the old lies.” Another gloated, “Your statues, your busts, the instruments of your cult have all been overturned – they lie on the ground and everyone laughs at your deceptions.”

It is estimated that in 312, about seven to ten percent of the Roman Empire was Christian (four to six million out of a population of about sixty million). Within a century, the reverse had come to pass, and between seventy and ninety percent of the Empire was Christian. Most conversions took place out of intimidation and were prompted by the destruction of temples and sacred objects. Libanius, who was banished from the Empire in 346, remarked at the end of the fourth century that temples were “in ruins, their ritual banned, their altars overturned, their sacrifices suppressed, their priests sent packing and their property divided up between a crew of rascals.”

Where the Christian destruction of Classical heritage is usually downplayed or overlooked, stories of Christian martyrs in late Antiquity have become ingrained in the popular imagination. Martyrs were venerated by the Church, and their stories were told and retold, often exaggerated and taken out of context. Thus there are some lingering misconceptions surrounding Christian martyrdom in ancient Rome.

The idea that Christians were tortured and executed en masse by a continuous succession of bloodthirsty Roman emperors is false. During the first two and a half centuries following the birth of Christ, the only instance of Imperial persecution of Christians was Nero’s brief persecution of them in 64. Over the course of three centuries of Roman rule, there were fewer than fifteen years of government-led persecution of Christians. Importantly, as Nixey notes, the Romans did not attempt to eradicate Christianity itself. If Rome had directed the full weight of its Imperial might toward halting the spread of Christianity in its earliest days, it would have succeeded.

After Nero, the Imperial persecution of Christians did not recommence until nearly two centuries later, during the reign of Decius. The Decian persecution began in 250 CE, after Decius decreed that all Romans had to perform sacrifices to him and to the Roman gods. His edict did not target Christians specifically; his intent was to unify the Empire and ensure loyalty from his subjects. Failure to adhere to the edict was punishable by death, but Christians were given the opportunity to apostatize. The edict lasted only one year. This was soon followed by the Valerian persecution, which was similar in effect and lasted from 257 to 260.

The most severe imperial persecution of Christians was the “Great Persecution” under Emperor Diocletian, which lasted from 303 to 313. Hundreds of Christians were killed, tortured, or imprisoned. However, the majority of Christians in the Empire were able to escape punishment, whether through apostasy, bribery, or fleeing the Empire. Diocletian’s efforts overall were ineffectual.

Nixey devotes a chapter to analyzing the correspondence between Pliny the Younger, governor of Bithynia, and Emperor Trajan on the subject of Christians in the Empire. In 112 CE, Pliny wrote Trajan asking for counsel on how to deal with local Christians, who were disrupting the peace. This letter (Epistulae X.96) is the first recorded mention of Christians by a Roman writer and provides much insight into how early Christians were perceived by the Romans. Pliny saw them as an irksome cult that undermined Imperial unity and provoked disorder. His “persecution” of Christians was born not out of fanatical hatred, but out of pragmatism. He did not object to them on religious grounds and never refers to them as being wicked, possessed by demons, and so on. Trajan’s response to Pliny states that Christians ought to be punished. But he adds one important clause: “These people must not be hunted out” (conquierendi non sunt).

Pliny thus saw execution as a last resort. He gave recalcitrant Christians multiple opportunities to comply with the law. Other Roman officials did the same. There is one account of a young Christian girl who voluntarily presented herself to the Roman governor Dacian in the hopes of being martyred. He did not want to kill her and implored her to comply: “Think of the great joys you are cutting off . . . The family you are bereaving follows you with tears.”

The glorification of martyrdom meant that many Christians were enthusiastic about being martyred. When the late-second century governor Arrius Antoninus executed some Christians in his province, local Christians flocked to him and demanded to be killed in a similar manner. This prompted him to remark, “Oh, you ghastly people. If you want to die you have cliffs to jump off and nooses to hang yourselves with.”

It says something about Christianity that its greatest heroes are not those who achieved great things but rather those who were made to suffer. It brings to mind Julius Evola’s description of Christian asceticism as “a kind of masochism, of taste for suffering not entirely unmixed with an ill-concealed resentment against all forms of health, strength, wisdom, and virility.”[2] [3] It also attests to the inherent egalitarianism of Christianity; George Bernard Shaw once defined martyrdom as “the only way in which a man can become famous without ability.”

The life-negating nature of Christianity was also manifested in the Christian attitude toward everyday Roman pastimes. Christians were repelled by the Romans’ frank attitude toward sexuality and sought to suppress erotic art and literature. They denounced feasts of merriment, and a decree forbidding “convivial banquets in honor of sacrilegious rites” was passed in 407. Wrestling was labeled “the Devil’s trade.” Christians also railed against bathhouses, which functioned as town squares and were thought to be infested with demons. Statues of Roman deities that stood in bathhouses were often destroyed.

It is ironic that in their quest to divorce themselves from the material world, early Christian monks became obsessed with earthly sins to a pathological extent. Monks spent their days contemplating their sins and reproaching themselves. Early Christian descriptions of demons and the sins they incite are meticulous and extensive. Accounts of martyrdom often linger over the gruesome procedures by which Christians were supposedly killed and evince an almost masochistic preoccupation with torture.

Nixey is right to point out that the Romans did not celebrate abject licentiousness and debauchery, as is sometimes assumed. The Romans prized modesty (pudicitia or pudor) and self-discipline (gravitas). There were legal restrictions on sexuality, and hypersexuality was looked down on, as was effeminacy. Unlike Christians, though, the Romans embraced sexuality as a natural part of life and did not seek to smother it.

Nixey fails to make a similar clarification on the issue of religious tolerance. Her description of Roman civilization as “fundamentally liberal” in this regard is misleading. Romans were tolerant of others insofar as they made offerings to Roman gods and to the Emperor; the Empire enforced orthopraxy rather than orthodoxy. Hence, educated Roman elites, despite the fact that many were unbelievers, still made offerings to the gods and adhered to traditional Roman customs (mos maiorum).

Roman polytheism was pluralistic in the sense that a man could worship, say, both Jupiter and Isis or Mithras. Imported cults from Egypt and the East were introduced to Rome in the first century and gradually became a part of Roman religion (though they never acquired the status of traditional Roman deities). However, the government did place restrictions on cults that were perceived as a threat to Imperial unity. In 186 BCE, for example, the Senate prohibited the Bacchanalia (a mystery cult with roots in the Dionysian Mysteries) on the grounds that the cult’s secrecy could breed conspiracy and political subversion.

Of course, the purpose of the ban on the Bacchanalia was not to eradicate the cult, but to regulate it and ensure the supremacy of Roman religion. The ban merely placed initiates under the watch of consuls and stipulated that Bacchanalian rites required the approval of the Senate in order to be performed. This is a far cry from the Christian attitude toward pagans, which was one of unhinged hostility bent on the total eradication of paganism. Herein lies one of the essential differences between paganism and biblical monotheism.

Indeed, the extermination of paganism was celebrated by Christians. Isidore of Pelusium triumphantly declared in the early fifth century that “the pagan faith . . . [had] vanished from the earth.”[3] [4] In 423, Theodosius decreed that “the regulations of constitutions formerly promulgated shall suppress all pagans, although we now believe that there are none [emphasis mine].”[4] [5] By the time of Hypatia’s murder in 415, Classical paganism was in its death throes.

By the time Justinian ascended to the throne in 527, the destruction of paganism had more or less already taken place. Pagans were still around, but the greatest damage had already been done. Nixey overdramatizes Justinian’s closing of the Neo-Platonic Academy in 529, which was largely a question of ceasing to publicly fund the institution (she writes this off as “a finicky detail or two about pay”). The Ne-Platonic Academy could not boast a “golden chain” going back to Plato, as it possessed no direct links to the original Platonic Academy (which was destroyed when Sulla sacked Athens in 86 BCE). The closure of the Academy did not plunge Europe into the Dark Ages, as she claims. The “seven last philosophers” indeed fled Athens and sought refuge in the court of the Persian emperor Khosrow I, but they returned to Athens shortly thereafter. Upon their return, Justinian granted them residence in the Empire and permitted them to practice philosophy and teach privately. The teaching of philosophy in Athens continued for about fifty years, until Athens was sacked by the Slavs in 582.[5] [6] This is not to say that Justinian was innocent; he prohibited paganism, executed pagans, and staged book-burnings throughout the Empire.

Nixey’s implication is that the Dark Ages spanned the entirety of the Middle Ages. She does not elaborate on this, but one of her main influences is Edward Gibbon, whose view of the Middle Ages was notoriously dim. More recent medieval scholarship has called this trope into question. The first few centuries of the Early Middle Ages were characterized by cultural and economic decline, but the Middle Ages as a whole witnessed many great achievements. Three cultural renaissances occurred during the Middle Ages: the Carolingian Renaissance in the eighth and ninth centuries, the Ottonian Renaissance in the tenth century, and the Renaissance of the twelfth century. These periods saw a renewed interest in Greek and Roman philosophy, literature, science, and so on. Of course, the achievements that took place during the Middle Ages owe nothing to Christianity and everything to Europeans themselves. It is in spite of Christianity, and not because of it, that the medieval renaissances took place. It is in spite of Christianity that European civilization in general was able to attain such great heights.

There are a handful of sloppy errors throughout the book. For instance, Nixey’s assertion that the centuries after Constantine did not produce any satirical poets is false; there were some. They were generally unenthusiastic about Christianity. The final elegy by the sixth-century poet Maximianus, thought to be the last true Roman poet, discusses his impending death and has been interpreted as a lament on the decline of the pagan world.

Then there are some deeper flaws, in addition to those already mentioned. She projects eighteenth-century Enlightenment ideals onto Greco-Roman civilization, as suits her New Atheist fable. She overlooks the fact that philosophy and mysticism were not mutually exclusive in the ancient world. The boundary between philosophy and theurgy, mysticism, and magic was a blurry one; as mentioned earlier, condemning texts on magic and divination to the fire led to the burning of works of philosophy as well. Skepticism was also confined to the elites; most ordinary Greeks and Romans themselves did believe in the gods and supernatural forces.

She does not mention that the Roman aristocracy was in a state of decline, as this would undermine her praise of their atheism and cosmopolitanism. By the time of Constantine, the aristocracy had lost its martial spirit and had become soft and complacent. Ammianus Marcellinus bemoaned the fact that “the few houses that were formerly famed for devotion to serious pursuits now teem with the sports of sluggish indolence.”[6] [7] This made it easier for Christianity to infiltrate the elite. As the elite became more Christianized, many converted to Christianity out of a desire for upward mobility.

Another flaw that stands out is the curious omission of a certain tribe. Nixey does not mention Jews outside the context of Hypatia’s murder other than to describe them as “the hated enemies of the Church,” citing John Chrysostom’s anti-Jewish homilies. But the Jews both directly and indirectly contributed to the destruction of the Classical world. The fanatical hatred and dogmatism of the early Christians was directly inherited from their Jewish forebears. Exodus 22:20 reads, “He that sacrificeth unto any god, save unto the LORD only, he shall be utterly destroyed.” Jews also engaged in the destruction of pagan statues, temples, and works of art themselves. During the Kitos War, for example, Jewish rebels led by Lukuas ravaged Cyrenaica, destroying pagan statues and temples as well as Roman official buildings and bathhouses. Additionally, they ethnically cleansed the region by brutally murdering as many as two hundred forty thousand of its inhabitants.[7] [8] The carnage was such that Rome had to restore the population by establishing new colonies there. Lukuas and the Jews then set fire to Alexandria, destroying Egyptian temples and desecrating the tomb of Pompey. This was but one of several Jewish rebellions against the Roman Empire.

The parallels between the Jewish and Christian crimes against pagans are striking. Roman authorities correctly recognized Christianity as a form of Judaism in disguise. The destruction of statues and the like was not unheard of in the ancient world, but it usually occurred in the context of Imperial conquest and regime change. The Jewish and Christian crimes against pagans, on the other hand, stemmed solely from the hatred and vengeance intrinsic to biblical monotheism. Both Jews and Christians claimed a monopoly on religious truth and declared that all “false” religions must be eradicated. Contrast this Semitic intolerance with Celsus’ assertion that “there is an ancient doctrine [ἀρχαῖος λόγος] which has existed from the beginning, which has always been maintained by the wisest nations and cities and wise men.”[8] [9] (Celsus goes on to exclude the Jews from the “wisest nations” and describes Judaism as a perversion of ancient wisdom.)

Both the Jewish and Christian attacks on Indo-European paganism were essentially ressentiment-fueled slave revolts. In a very literal sense: Jews in the Roman Empire actually did descend from slaves imported from the East, and Christianity’s earliest and most zealous converts were likewise drawn from the lowest rungs of society. Christianity appealed to slaves because, like Judaism, it prized all that represented the opposite of their superior masters. Nietzsche noted this parallel, remarking that Christianity stood “all valuations on their head” and that Judaism represented an “inversion of values.”[9] [10] [10] [11] Jan Assmann has used the term “normative inversion” to describe the process whereby elements of Judaism evolved as a conscious rebellion against Egyptian religion.[11] [12] The term could easily be applied to Christianity as well.

It is possible that Nixey decided to downplay Christianity’s Jewish roots in order to avoid potential accusations of anti-Semitism. If this is the case, it is a testament to the fact that, two thousand years after the Jewish-Roman Wars, Jewish subversion is still a very real phenomenon.

It is possible that Nixey decided to downplay Christianity’s Jewish roots in order to avoid potential accusations of anti-Semitism. If this is the case, it is a testament to the fact that, two thousand years after the Jewish-Roman Wars, Jewish subversion is still a very real phenomenon.

A Christian may retort that the actions of zealous monks two millennia ago have little bearing on Christianity today and as it evolved in Europe. However, one cannot truly understand Christianity – and thus the core that lies buried behind the magnificent edifice of the Catholic Church – without studying its early history and scripture. No amount of pagan influence can fully suppress the poison that lies at the heart of Christianity, which exists fundamentally at war with Indo-European paganism as well as with Europe itself.

I cannot recommend The Darkening Age without reservations, but it is nonetheless a compelling and powerfully-written account of the Christian destruction of Classical Antiquity. The errors scattered throughout are unfortunate, and one hopes that someday another Anglophone writer will come along and write a better popular work on the subject. But in the meantime, this book provides a solid counterweight to widespread misconceptions about early Christian history. It ably demolishes the myths which hold that Christianity triumphed solely through peaceful means, that early Christians were innocents who were barbarically slaughtered by evil Roman emperors, and that Christianity preserved more than it destroyed. None of the book’s flaws are so grave as to diminish the truth of its thesis. It serves as a potent reminder of the threat that biblical monotheism has posed and continues to pose to European civilization.

Notes

[1] [13] Dirk Rohmann, Christianity, Book-Burning, and Censorship in Late Antiquity: Studies in Text Transmission (Berlin: De Gruyter, 2016), p. 148.

[2] [14] Julius Evola, The Doctrine of Awakening: The Attainment of Self-Mastery According to the Earliest Buddhist Texts (Rochester, Vt.: Inner Traditions International, 1996), p. 74.

[3] [15] Peter Brown, Power and Persuasion in Late Antiquity: Towards a Christian Empire (Madison: University of Wisconsin Press, 1992), p. 128.

[4] [16] Ibid., p. 128.

[5] [17] Alan Cameron, “The Last Days of the Academy of Athens,” Proceedings of the Cambridge Philological Society, vol. 195 (1969), pp. 8, 25.

[6] [18] Ammianus Marcellinus, Res Gestae XIV.6.18.

[7] [19] Dio Cassius, Hist. rom. 5.68.32.

[8] [20] Origen, Contra Celsum 1.14.

[9] [21] Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil, trans. Judith Norman (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), p. 56 (§62).

[10] [22] Ibid., p. 84 (§195).

[11] [23]Jan Assmann, Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism (Cambridge: Harvard University Press, 1997), p. 31. Greg Johnson wrote an excellent series [24] of articles [25] on this book [26].

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Acabo de consultar la web de Siruela y veo que ya va por la 18ª edición, y el número de reseñas y entrevistas a la autora se multiplica desde su salida. Si escribo esta breve reseña no es por otro motivo que el de compartir sensaciones y reflexiones, animar a su lectura, recomendar el estudio serio y objetivo de la Historia, la de España y la del mundo, y cerrar el paso a toda suerte de racismo.

Acabo de consultar la web de Siruela y veo que ya va por la 18ª edición, y el número de reseñas y entrevistas a la autora se multiplica desde su salida. Si escribo esta breve reseña no es por otro motivo que el de compartir sensaciones y reflexiones, animar a su lectura, recomendar el estudio serio y objetivo de la Historia, la de España y la del mundo, y cerrar el paso a toda suerte de racismo. Luteranos y calvinistas no fueron mejores en su intolerancia, como demuestra la señora Roca, antes bien, fueron especialmente fanáticos en sus orígenes, y traidores a la civilización en la que se insertaron, aliándose con los turcos y prefiriendo el yugo de éstos, al yugo suave del Imperio carolino. La historia les juzgará, pues ahora son justamente esos países intolerantes y catolicofóbicos los que han hecho de la "tolerancia" su religión o sucedáneo de religión. Y ahora sí, deshecho ese Imperio universal que extendiera una civilización católica, tienen al "turco", o algún análogo suyo, metido dentro, destrozándoles en sus entrañas.

Luteranos y calvinistas no fueron mejores en su intolerancia, como demuestra la señora Roca, antes bien, fueron especialmente fanáticos en sus orígenes, y traidores a la civilización en la que se insertaron, aliándose con los turcos y prefiriendo el yugo de éstos, al yugo suave del Imperio carolino. La historia les juzgará, pues ahora son justamente esos países intolerantes y catolicofóbicos los que han hecho de la "tolerancia" su religión o sucedáneo de religión. Y ahora sí, deshecho ese Imperio universal que extendiera una civilización católica, tienen al "turco", o algún análogo suyo, metido dentro, destrozándoles en sus entrañas.

En 1625, une proclamation officielle ordonna aux prisonniers irlandais d’être rassemblés et vendus comme esclaves aux planteurs anglais. Entre 1629 et 1632, un grand nombre d’Irlandais, hommes et femmes, furent envoyés en Guyane, à Antiqua et à Montserrat. En 1637, environ 69 % de la population de Montserrat était constituée d’esclaves irlandais. Il fallait acheter de nouveaux esclaves, de 20 à 50 livres sterling, des esclaves irlandais capturés et vendus pour 900 livres de coton. Les Irlandais sont devenus la plus grande source d’esclaves pour les marchands d’esclaves anglais.

En 1625, une proclamation officielle ordonna aux prisonniers irlandais d’être rassemblés et vendus comme esclaves aux planteurs anglais. Entre 1629 et 1632, un grand nombre d’Irlandais, hommes et femmes, furent envoyés en Guyane, à Antiqua et à Montserrat. En 1637, environ 69 % de la population de Montserrat était constituée d’esclaves irlandais. Il fallait acheter de nouveaux esclaves, de 20 à 50 livres sterling, des esclaves irlandais capturés et vendus pour 900 livres de coton. Les Irlandais sont devenus la plus grande source d’esclaves pour les marchands d’esclaves anglais. De 1600 à 1699, peu de gens comprennent que plus d’Irlandais étaient vendus comme esclaves que d’Africains.

De 1600 à 1699, peu de gens comprennent que plus d’Irlandais étaient vendus comme esclaves que d’Africains.

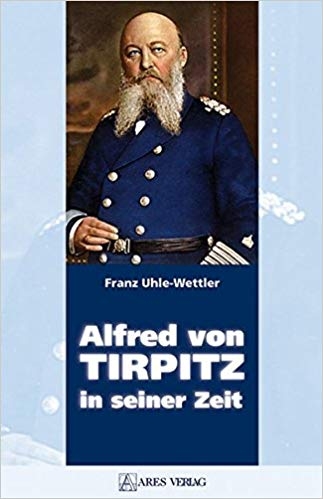

Bundeswehr

Bundeswehr Uhle-Wettler verfaßte als erster deutscher Autor eine Biographie über

Uhle-Wettler verfaßte als erster deutscher Autor eine Biographie über  Als Franz Uhle-Wettler

Als Franz Uhle-Wettler

Writing in 1963, Oliver avoids mention of Yockey’s “culture-distorter” or the Jewish Question (although he makes a nod to that Birchite proxy, the International Communist Conspiracy). Years later, with the “Birch Business” well behind him,

Writing in 1963, Oliver avoids mention of Yockey’s “culture-distorter” or the Jewish Question (although he makes a nod to that Birchite proxy, the International Communist Conspiracy). Years later, with the “Birch Business” well behind him,

Dès 1857, la Valachie parvient à stabiliser une production de pétrole de 250 tonnes. C’est évidemment très modeste. En comparaison, la Russie produit 1863 t et, juste derrière elle, les Etats-Unis en produisent 1859. La même année, Bucarest devient la première ville au monde à avoir un éclairage public grâce à des lanternes au pétrole. L’inventeur de la lampe à pétrole est, dit-on, le pharmacien Ignaz Lukasiewicz, natif de Polanka en Galicie occidentale. Ce maître en sciences pharmaceutiques construisit en 1850 un récipient de cuivre, dans lequel il épure et distille le pétrole brut et l’amène à la combustion.

Dès 1857, la Valachie parvient à stabiliser une production de pétrole de 250 tonnes. C’est évidemment très modeste. En comparaison, la Russie produit 1863 t et, juste derrière elle, les Etats-Unis en produisent 1859. La même année, Bucarest devient la première ville au monde à avoir un éclairage public grâce à des lanternes au pétrole. L’inventeur de la lampe à pétrole est, dit-on, le pharmacien Ignaz Lukasiewicz, natif de Polanka en Galicie occidentale. Ce maître en sciences pharmaceutiques construisit en 1850 un récipient de cuivre, dans lequel il épure et distille le pétrole brut et l’amène à la combustion.  L’opération « Tidal Wave » du dimanche 1 août 1943 s’est avérée un fiasco complet pour les 178 bombardiers américains de la 9ième Flotte aérienne, partis de Benghazi en Libye. Une partie des escadres s’égare en direction de Bucarest. Les appareils sont repérés très rapidement, si bien qu’ils perdent l’effet de surprise sur lequel ils comptaient.

L’opération « Tidal Wave » du dimanche 1 août 1943 s’est avérée un fiasco complet pour les 178 bombardiers américains de la 9ième Flotte aérienne, partis de Benghazi en Libye. Une partie des escadres s’égare en direction de Bucarest. Les appareils sont repérés très rapidement, si bien qu’ils perdent l’effet de surprise sur lequel ils comptaient.

Le travail du Prof. David Criekemans

Le travail du Prof. David Criekemans Tropisme anglo-saxon et spaakisme atlantiste

Tropisme anglo-saxon et spaakisme atlantiste Cependant, le projet d’« Europe totale » du catholique Pierre Harmel, admiré par le socialiste alternatif Coolsaet, n’est possible que si tous les pays européens, à l’unisson, décidait, en un espace-temps très court, de suivre le même ordre du jour. Dans le contexte actuel, c’est évidemment impossible, l’idéal d’un Axe Paris-Berlin-Moscou, explicité en son temps par Henri de Grossouvre, n’ayant été qu’éphémère. Les dirigeants post-gaulliens que sont Sarközy, Hollande et Macron ne peuvent imaginer enclencher une audace innovante qui adhèrerait spontanément et très rapidement à l’idée harmélienne d’« Europe totale » (et à celle, tout aussi totale, d’un Jean Thiriart…). Cette absence de réalisme politique, métapolitique et géopolitique interdit de sortir de ce qu’il faut bien appeler une impasse, à l’heure où Washington appelle à une guerre contre la Russie de Poutine, à refouler toute présence chinoise en Mer de Chine du Sud et à un boycott général contre l’Iran, excellent client des industries européennes. Une impasse où nous ne pourrons connaître rien d’autre que le marasme et le déclin.

Cependant, le projet d’« Europe totale » du catholique Pierre Harmel, admiré par le socialiste alternatif Coolsaet, n’est possible que si tous les pays européens, à l’unisson, décidait, en un espace-temps très court, de suivre le même ordre du jour. Dans le contexte actuel, c’est évidemment impossible, l’idéal d’un Axe Paris-Berlin-Moscou, explicité en son temps par Henri de Grossouvre, n’ayant été qu’éphémère. Les dirigeants post-gaulliens que sont Sarközy, Hollande et Macron ne peuvent imaginer enclencher une audace innovante qui adhèrerait spontanément et très rapidement à l’idée harmélienne d’« Europe totale » (et à celle, tout aussi totale, d’un Jean Thiriart…). Cette absence de réalisme politique, métapolitique et géopolitique interdit de sortir de ce qu’il faut bien appeler une impasse, à l’heure où Washington appelle à une guerre contre la Russie de Poutine, à refouler toute présence chinoise en Mer de Chine du Sud et à un boycott général contre l’Iran, excellent client des industries européennes. Une impasse où nous ne pourrons connaître rien d’autre que le marasme et le déclin.  Matière bourguignonne

Matière bourguignonne

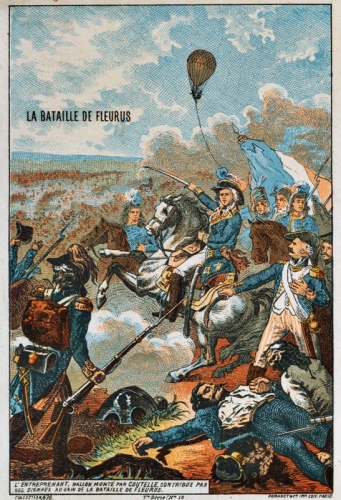

Fleurus, 1794

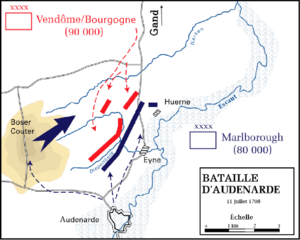

Fleurus, 1794 L’Escaut, curieusement, n’a guère été, sur ses rives et dans les environs immédiats de son cours, le théâtre de batailles aussi mémorables que celles de Rocroi, Fleurus ou Ligny, à l’exception peut-être de celle d’Audenarde (Oudenaarde), convoitée par les Français à plusieurs reprises au 17ième siècle, sous Louis XIV. En 1708, la coalition regroupant Autrichiens, Impériaux et Anglais, sous la conduite du Prince Eugène de Savoie-Carignan, du Duc de Marlborough (le «Malbrouck » de la chanson) et d’Henri de Nassau battent les troupes du Duc de Vendôme qui avaient fait de cette place flamande un redoutable bastion français.

L’Escaut, curieusement, n’a guère été, sur ses rives et dans les environs immédiats de son cours, le théâtre de batailles aussi mémorables que celles de Rocroi, Fleurus ou Ligny, à l’exception peut-être de celle d’Audenarde (Oudenaarde), convoitée par les Français à plusieurs reprises au 17ième siècle, sous Louis XIV. En 1708, la coalition regroupant Autrichiens, Impériaux et Anglais, sous la conduite du Prince Eugène de Savoie-Carignan, du Duc de Marlborough (le «Malbrouck » de la chanson) et d’Henri de Nassau battent les troupes du Duc de Vendôme qui avaient fait de cette place flamande un redoutable bastion français.  Enfin, pour trouver des positions géopolitiques et géostratégiques directement liées à l’espace aujourd’hui belge, nous devons nous référer à un ouvrage absolument fondamental, toujours exploité par les puissances thalassocratiques anglo-saxonnes de nos jours : celui d’Homer Lea, intitulé The Day of the Saxons. Cet ouvrage de 1912, réédité immédiatement après l’entrée des troupes soviétiques en Afghanistan en 1979 et pourvu d’une remarquable préface du stratégiste suisse Jean-Jacques Langendorf, explique, à la suite de Halford John Mackinder, comment sécuriser les « rimlands » persan et indien contre les poussées russes dans le cadre du fameux « Great Game ». C’est là l’essentiel du livre mais rien n’a pris une ride : Lea préconise une politique de fermeté extrême voire prévoit un casus belli si l’influence russe dépasse la ligne Téhéran-Kaboul. En 1979, Brejnev a franchi délibérément cette ligne. La guerre afghane et toutes les guerres connexes dans l’espace entre Méditerranée et Indus sont le résultat d’un refus américain et britannique de voir s’étendre une influence russe ou soviétique au-delà de la ligne Téhéran-Kaboul.

Enfin, pour trouver des positions géopolitiques et géostratégiques directement liées à l’espace aujourd’hui belge, nous devons nous référer à un ouvrage absolument fondamental, toujours exploité par les puissances thalassocratiques anglo-saxonnes de nos jours : celui d’Homer Lea, intitulé The Day of the Saxons. Cet ouvrage de 1912, réédité immédiatement après l’entrée des troupes soviétiques en Afghanistan en 1979 et pourvu d’une remarquable préface du stratégiste suisse Jean-Jacques Langendorf, explique, à la suite de Halford John Mackinder, comment sécuriser les « rimlands » persan et indien contre les poussées russes dans le cadre du fameux « Great Game ». C’est là l’essentiel du livre mais rien n’a pris une ride : Lea préconise une politique de fermeté extrême voire prévoit un casus belli si l’influence russe dépasse la ligne Téhéran-Kaboul. En 1979, Brejnev a franchi délibérément cette ligne. La guerre afghane et toutes les guerres connexes dans l’espace entre Méditerranée et Indus sont le résultat d’un refus américain et britannique de voir s’étendre une influence russe ou soviétique au-delà de la ligne Téhéran-Kaboul.  Pour les Allemands, l’espace scaldien et la zone transmosane sont donc des tremplins pour arriver à Paris. Comme le firent les Francs à l’aurore de l’histoire de France. L’histoire prouve toutefois que l’espace change de qualité et de dimensions entre l’ancienne frontière méridionale des Pays-Bas espagnols et le bassin parisien. L’espace s’y étire, l’habitat s’y raréfie, rendant la logistique plus compliquée voire ingérable avec un charroi précaire et exclusivement hippomobile. Les armées de Philippe II d’Espagne, commandées par le Comte d’Egmont et par Emmanuel-Philibert de Savoie, ne dépasseront pas Saint-Quentin malgré leur belle victoire. Les lansquenets de Götz von Berlichingen s’arrêteront à Saint-Dizier en Haute-Marne. En 1914, les troupes du Kaiser arriveront jusqu’à la Marne mais ne pourront pousser plus loin.

Pour les Allemands, l’espace scaldien et la zone transmosane sont donc des tremplins pour arriver à Paris. Comme le firent les Francs à l’aurore de l’histoire de France. L’histoire prouve toutefois que l’espace change de qualité et de dimensions entre l’ancienne frontière méridionale des Pays-Bas espagnols et le bassin parisien. L’espace s’y étire, l’habitat s’y raréfie, rendant la logistique plus compliquée voire ingérable avec un charroi précaire et exclusivement hippomobile. Les armées de Philippe II d’Espagne, commandées par le Comte d’Egmont et par Emmanuel-Philibert de Savoie, ne dépasseront pas Saint-Quentin malgré leur belle victoire. Les lansquenets de Götz von Berlichingen s’arrêteront à Saint-Dizier en Haute-Marne. En 1914, les troupes du Kaiser arriveront jusqu’à la Marne mais ne pourront pousser plus loin.

Au début de l’année 20151, lors d’une intervention au sein du Chicago Council on Foreign Relations, George Friedman de la société de renseignement américaine Stratfor a insisté sur l’intention des Etats-Unis de continuer à faire la guerre et comment, depuis un siècle, la politique américaine avait défini, de façon primordiale et doctrinale, l’empêchement d’une quelconque réconciliation entre l’Allemagne et la Russie. Cela concorde entièrement avec politique de guerre et la politique étrangère des Britanniques pour l’Europe, menées depuis plusieurs siècles conformément à la tradition et connue sous le nom d’«équilibre des forces». Actuellement cela correspond au déplacement dans le cadre de l’OTAN des Rapid Forces internationales vers l’Est jusqu’à la frontière russe.

Au début de l’année 20151, lors d’une intervention au sein du Chicago Council on Foreign Relations, George Friedman de la société de renseignement américaine Stratfor a insisté sur l’intention des Etats-Unis de continuer à faire la guerre et comment, depuis un siècle, la politique américaine avait défini, de façon primordiale et doctrinale, l’empêchement d’une quelconque réconciliation entre l’Allemagne et la Russie. Cela concorde entièrement avec politique de guerre et la politique étrangère des Britanniques pour l’Europe, menées depuis plusieurs siècles conformément à la tradition et connue sous le nom d’«équilibre des forces». Actuellement cela correspond au déplacement dans le cadre de l’OTAN des Rapid Forces internationales vers l’Est jusqu’à la frontière russe. Le projet chinois du réseau des Routes de la soie, peu considéré par les Etats-Unis, est vu comme une réponse aux questions urgentes de la communauté mondiale. L’Eurasie se rapproche et collabore dans ce programme d’infrastructure (One Belt One Road – OBOR). Des transports ferroviaires de Pékin à Duisbourg ont déjà lieu plusieurs fois par semaine. La Russie soutient ce projet. La Chine désire davantage de coopération non seulement sur le contient eurasiatique, mais dans tous les domaines et au bénéfice mutuel de tous les participants. Par le port de Gwadar, la Chine atteint l’océan Indien et inclut le Pakistan et l’Iran dans ce projet eurasiatique.

Le projet chinois du réseau des Routes de la soie, peu considéré par les Etats-Unis, est vu comme une réponse aux questions urgentes de la communauté mondiale. L’Eurasie se rapproche et collabore dans ce programme d’infrastructure (One Belt One Road – OBOR). Des transports ferroviaires de Pékin à Duisbourg ont déjà lieu plusieurs fois par semaine. La Russie soutient ce projet. La Chine désire davantage de coopération non seulement sur le contient eurasiatique, mais dans tous les domaines et au bénéfice mutuel de tous les participants. Par le port de Gwadar, la Chine atteint l’océan Indien et inclut le Pakistan et l’Iran dans ce projet eurasiatique.

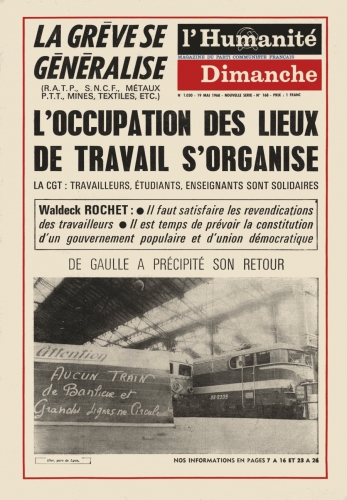

La marchandise bien-pensante a toujours adoré le gauchisme lequel est bien le meilleur dérivatif envisageable pour saper les mouvements de contestation sociale et ainsi conforter les mouvements de réorganisation et de dépoussiérage de l’exploitation vers le triomphe vulgaire de la liberté des égoïsmes les plus chosifiés. À cette époque et plusieurs nuits de suite, Jacques Chirac, alors secrétaire d’État à l’Emploi, prend assidûment part aux négociations secrètes les plus secrètes entre le patronat, les syndicats et l’État dans le dessein d’éteindre le feu communier qui se répand. Il rencontre clandestinement et à plusieurs reprises Henri Krasucki au nom de la CGT. On a beaucoup glosé sur le fait que le futur président de la République y était allé armé d’un revolver. « C’était une période de grande agitation et j’avais intérêt à être armé, a t-il toujours répondu. Non pas à l’égard de Krasucki, bien entendu, mais compte tenu du climat de tension extrême… » Tout est ainsi dit : les partis et les syndicats de la gauche du Capital travaillent effectivement ensemble avec l’État en tant que co-dirigeants de la contre-révolution pour superviser et soumettre le mouvement d’incandescence du prolétariat de manière à casser la grève sauvage.

La marchandise bien-pensante a toujours adoré le gauchisme lequel est bien le meilleur dérivatif envisageable pour saper les mouvements de contestation sociale et ainsi conforter les mouvements de réorganisation et de dépoussiérage de l’exploitation vers le triomphe vulgaire de la liberté des égoïsmes les plus chosifiés. À cette époque et plusieurs nuits de suite, Jacques Chirac, alors secrétaire d’État à l’Emploi, prend assidûment part aux négociations secrètes les plus secrètes entre le patronat, les syndicats et l’État dans le dessein d’éteindre le feu communier qui se répand. Il rencontre clandestinement et à plusieurs reprises Henri Krasucki au nom de la CGT. On a beaucoup glosé sur le fait que le futur président de la République y était allé armé d’un revolver. « C’était une période de grande agitation et j’avais intérêt à être armé, a t-il toujours répondu. Non pas à l’égard de Krasucki, bien entendu, mais compte tenu du climat de tension extrême… » Tout est ainsi dit : les partis et les syndicats de la gauche du Capital travaillent effectivement ensemble avec l’État en tant que co-dirigeants de la contre-révolution pour superviser et soumettre le mouvement d’incandescence du prolétariat de manière à casser la grève sauvage. Que le piètre et vaseux Cohn-Bendit ait terminé dans les bras de la Macronie rothschildienne la plus glauque pour applaudir à toutes les infamies du spectacle de la marchandise terminale est on ne peut plus logique. C’est là le fin mot de l’esprit le plus-contre-révolutionnaire de Mai à l’opposé de l’esprit réfractaire de la grève sauvage. Le gauchisme a marqué là que le stalinisme était entré en phase de sénescence et qu’il était à sa gauche, le moyen le plus approprié de dévoyer et de briser la lutte des classes radicalisée tant que la crise historique de la marchandise ne permettrait pas au prolétariat de produire l’intervention autonome de son auto-négation. Que par delà toutes les égarements, décompositions et recompositions, il subsiste un invariant général persistant dans le vaste troupeau de la désagrégation gauchiste; celui de l’idolâtrie du grand remplacement par l’armée de réserve immigrée et du Lumpenprolétariat des banlieues trafiquantes, explique pourquoi l’État a toujours recruté ses meilleurs troupes de choc publicitaire dans l’intelligentsia la plus grossière de l’idéologie anti-raciste qui entend substituer au projet communard d’un monde sans argent, celui du commerce mondial d’une égalité infinie dans la réussite de l’acquisition.

Que le piètre et vaseux Cohn-Bendit ait terminé dans les bras de la Macronie rothschildienne la plus glauque pour applaudir à toutes les infamies du spectacle de la marchandise terminale est on ne peut plus logique. C’est là le fin mot de l’esprit le plus-contre-révolutionnaire de Mai à l’opposé de l’esprit réfractaire de la grève sauvage. Le gauchisme a marqué là que le stalinisme était entré en phase de sénescence et qu’il était à sa gauche, le moyen le plus approprié de dévoyer et de briser la lutte des classes radicalisée tant que la crise historique de la marchandise ne permettrait pas au prolétariat de produire l’intervention autonome de son auto-négation. Que par delà toutes les égarements, décompositions et recompositions, il subsiste un invariant général persistant dans le vaste troupeau de la désagrégation gauchiste; celui de l’idolâtrie du grand remplacement par l’armée de réserve immigrée et du Lumpenprolétariat des banlieues trafiquantes, explique pourquoi l’État a toujours recruté ses meilleurs troupes de choc publicitaire dans l’intelligentsia la plus grossière de l’idéologie anti-raciste qui entend substituer au projet communard d’un monde sans argent, celui du commerce mondial d’une égalité infinie dans la réussite de l’acquisition. Dès le début 1967, les syndicats ont été très significativement débordés à de nombreuses reprises… Des affrontements importants avec les forces de l’ordre ont eu lieu à Bordeaux, à l’usine d’aviation Dassault, à Besançon ou dans la région lyonnaise chez Rhodia ou à Berliet, dans les mines de Lorraine ainsi que dans les chantiers navals de Saint-Nazaire d’ailleurs paralysés par une grève générale en avril. Mais c’est indubitablement à Caen, en Normandie – en un territoire particulièrement emblématique des modifications capitalistes rencontrées dans la géo-histoire du devenir rural et urbain des mutations capitalistes d’alors – que le prolétariat va mener un de ses combats les plus démonstratifs vers ce qui va peu à peu conduire à Mai 68. Le 20 janvier 1968, les syndicats de l’usine de camions Saviem avaient lancé un mot d’ordre inoffensif de grève d’une heure et demie mais la base, jugeant cette action complètement déplorable est partie spontanément en grève le 23. Le surlendemain, à 4 heures du matin, les CRS démantèlent le piquet de grève et permettant ainsi aux cadres et aux jaunes d’entrer dans l’usine. Les grévistes décident de se regrouper au centre ville où ils sont alors rejoints par des ouvriers d’autres entreprises qui sont également entrés en grève. À 8 heures du matin, 5 000 personnes convergent vers la place centrale : les gardes mobiles les chargent brutalement, notamment à coups de crosse de fusil. Le 26 janvier, les travailleurs de tous les secteurs de la ville rejoints par de nombreux étudiants manifestent leur solidarité : un meeting sur la place centrale rassemble 7 000 personnes à 18 heures. À la fin du meeting, les gardes mobiles chargent pour évacuer la place mais sont surpris par la résistance ouvrière. Les affrontements dureront toute la nuit; il y aura 200 blessés et des dizaines d’arrestations. Six jeunes manifestants ouvriers écopent de peines de prison ferme de 15 jours à trois mois. Mais bien loin de faire reculer la volonté de lutte, cette répression ne fait que provoquer l’extension et la radicalité du mouvement… Le 30 janvier, on compte 15 000 grévistes à Caen. Le 2 février, les autorités et le patronat sont obligés de reculer. On lève les poursuites contre les manifestants, On augmente les salaires de quelques pour-cents… Le lendemain, le travail semble reprendre mais, sous l’influence des jeunes ouvriers, les débrayages se poursuivent encore pendant plusieurs semaines à la Saviem.

Dès le début 1967, les syndicats ont été très significativement débordés à de nombreuses reprises… Des affrontements importants avec les forces de l’ordre ont eu lieu à Bordeaux, à l’usine d’aviation Dassault, à Besançon ou dans la région lyonnaise chez Rhodia ou à Berliet, dans les mines de Lorraine ainsi que dans les chantiers navals de Saint-Nazaire d’ailleurs paralysés par une grève générale en avril. Mais c’est indubitablement à Caen, en Normandie – en un territoire particulièrement emblématique des modifications capitalistes rencontrées dans la géo-histoire du devenir rural et urbain des mutations capitalistes d’alors – que le prolétariat va mener un de ses combats les plus démonstratifs vers ce qui va peu à peu conduire à Mai 68. Le 20 janvier 1968, les syndicats de l’usine de camions Saviem avaient lancé un mot d’ordre inoffensif de grève d’une heure et demie mais la base, jugeant cette action complètement déplorable est partie spontanément en grève le 23. Le surlendemain, à 4 heures du matin, les CRS démantèlent le piquet de grève et permettant ainsi aux cadres et aux jaunes d’entrer dans l’usine. Les grévistes décident de se regrouper au centre ville où ils sont alors rejoints par des ouvriers d’autres entreprises qui sont également entrés en grève. À 8 heures du matin, 5 000 personnes convergent vers la place centrale : les gardes mobiles les chargent brutalement, notamment à coups de crosse de fusil. Le 26 janvier, les travailleurs de tous les secteurs de la ville rejoints par de nombreux étudiants manifestent leur solidarité : un meeting sur la place centrale rassemble 7 000 personnes à 18 heures. À la fin du meeting, les gardes mobiles chargent pour évacuer la place mais sont surpris par la résistance ouvrière. Les affrontements dureront toute la nuit; il y aura 200 blessés et des dizaines d’arrestations. Six jeunes manifestants ouvriers écopent de peines de prison ferme de 15 jours à trois mois. Mais bien loin de faire reculer la volonté de lutte, cette répression ne fait que provoquer l’extension et la radicalité du mouvement… Le 30 janvier, on compte 15 000 grévistes à Caen. Le 2 février, les autorités et le patronat sont obligés de reculer. On lève les poursuites contre les manifestants, On augmente les salaires de quelques pour-cents… Le lendemain, le travail semble reprendre mais, sous l’influence des jeunes ouvriers, les débrayages se poursuivent encore pendant plusieurs semaines à la Saviem.

L’extraction de plus-value sous sa modalité relative, aussi bien au niveau du procès de production immédiat qu’à celui de la reproduction d’ensemble planétaire, est le principe de développement et de transformation de la domination réelle de la valeur. Tant au niveau de la production du procès de la valorisation qu’à celui de la valorisation du procès de la reproduction, se dessinent, au moment de la fin de la première phase de la domination réelle, des obstacles à la poursuite de l’accumulation telle que l’extraction de plus-value sous son mode relatif avait elle-même jusque là structuré le mouvement de l’accumulation. En cet instant où ce qui subsistait encore des restes de la domination formelle au sein même d’une domination réelle seulement formellement réelle était objectivement devenu une entrave intolérable à la fluidité démocratique de l’auto-présupposition dictatoriale du Capital, il était normal que toutes les vieilles contraintes de la circulation, de la rotation, de l’accumulation, de l’idéologie et de la domestication qui entravaient la transformation et l’accroissement du surproduit en plus-value et capital additionnel soient enfin supprimées. C’est là tout l’enjeu des contradictions de 68 qui dit tout à la fois ce que le Capital entend faire pour moderniser les conditions de subordination aux impératifs de la valorisation et la tendance historique à toujours voir renaître la radicalité qui refuse de jouer le jeu de la politique et de l’État. La France va là connaître, compte-tenu des spécificités de son long devenir historique de fièvre sociale vigoureuse, l’expression la plus exacerbée de toute une période de soubresauts internationaux, celle de la fin des années 60 en tant que fin de la domination réelle inférieure. La grève générale sauvage qui porte en elle l’émancipation du travail en tant que ce dés-enchaînement implique la disparition du travail et non son embellissement montre là que les pires ennemis du prolétariat parlent toujours la langue du travail émancipé donc maintenu et renforcé. Cette grève se singularise là autour de trois caractéristiques fondamentales nettement marquées :

L’extraction de plus-value sous sa modalité relative, aussi bien au niveau du procès de production immédiat qu’à celui de la reproduction d’ensemble planétaire, est le principe de développement et de transformation de la domination réelle de la valeur. Tant au niveau de la production du procès de la valorisation qu’à celui de la valorisation du procès de la reproduction, se dessinent, au moment de la fin de la première phase de la domination réelle, des obstacles à la poursuite de l’accumulation telle que l’extraction de plus-value sous son mode relatif avait elle-même jusque là structuré le mouvement de l’accumulation. En cet instant où ce qui subsistait encore des restes de la domination formelle au sein même d’une domination réelle seulement formellement réelle était objectivement devenu une entrave intolérable à la fluidité démocratique de l’auto-présupposition dictatoriale du Capital, il était normal que toutes les vieilles contraintes de la circulation, de la rotation, de l’accumulation, de l’idéologie et de la domestication qui entravaient la transformation et l’accroissement du surproduit en plus-value et capital additionnel soient enfin supprimées. C’est là tout l’enjeu des contradictions de 68 qui dit tout à la fois ce que le Capital entend faire pour moderniser les conditions de subordination aux impératifs de la valorisation et la tendance historique à toujours voir renaître la radicalité qui refuse de jouer le jeu de la politique et de l’État. La France va là connaître, compte-tenu des spécificités de son long devenir historique de fièvre sociale vigoureuse, l’expression la plus exacerbée de toute une période de soubresauts internationaux, celle de la fin des années 60 en tant que fin de la domination réelle inférieure. La grève générale sauvage qui porte en elle l’émancipation du travail en tant que ce dés-enchaînement implique la disparition du travail et non son embellissement montre là que les pires ennemis du prolétariat parlent toujours la langue du travail émancipé donc maintenu et renforcé. Cette grève se singularise là autour de trois caractéristiques fondamentales nettement marquées : Avec la gigantesque manifestation du 13 mai les syndicats voulaient en fait confectionner une grande déambulation étouffoir pour encadrer le mouvement et le canaliser vers les chemins de la mort lente. Sans mot d’ordre aucun, et à la surprise de tous les responsables de chaque camp capitaliste, la grève générale symbolique prévue pour le 13 mai ne s’arrête pas à ce jour-là. Le mouvement ne fait au contraire que s’étendre rapidement dans les jours qui suivent, c’est ainsi la première grève générale sauvage de l’Histoire contemporaine qui touche tous les secteurs : Michelin, Peugeot, Citroën, les ports, les transports, les banques et les mines jusqu’aux grands magasins (BHV, Samaritaine et Bon Marché…) en passant par l’ORTF et des milliers de petites et moyennes entreprises. Des grèves avec occupations d’usine spontanées se multiplient partout. La première a lieu à l’usine Sud-Aviation de Bouguenais le 14 mai. Ce sera à la fois le premier et le plus long des mouvements prolétaire de Mai 68, prenant difficilement fin le 14 juin. Le 22 mai, dix millions de salariés cessent de travailler. Les syndicats entièrement débordés par le déclenchement de cette grève spontanée reprennent petit à petit mais très laborieusement le contrôle du mouvement. Le refus par les grévistes sauvages de l’autorité de leurs syndicats de surveillance fixe la grève dans une situation de tensions contradictoires qui perdure jusqu’à la fin mai pendant qu’est ainsi finalement empêché, par l’enfermement usinier réformiste, que les ouvriers se reconnaissent ainsi des intérêts communs dans une lutte essentiellement humaine qui sans arrêt néanmoins avance et pose implicitement la question révolutionnaire de la récusation de la religion du travail.

Avec la gigantesque manifestation du 13 mai les syndicats voulaient en fait confectionner une grande déambulation étouffoir pour encadrer le mouvement et le canaliser vers les chemins de la mort lente. Sans mot d’ordre aucun, et à la surprise de tous les responsables de chaque camp capitaliste, la grève générale symbolique prévue pour le 13 mai ne s’arrête pas à ce jour-là. Le mouvement ne fait au contraire que s’étendre rapidement dans les jours qui suivent, c’est ainsi la première grève générale sauvage de l’Histoire contemporaine qui touche tous les secteurs : Michelin, Peugeot, Citroën, les ports, les transports, les banques et les mines jusqu’aux grands magasins (BHV, Samaritaine et Bon Marché…) en passant par l’ORTF et des milliers de petites et moyennes entreprises. Des grèves avec occupations d’usine spontanées se multiplient partout. La première a lieu à l’usine Sud-Aviation de Bouguenais le 14 mai. Ce sera à la fois le premier et le plus long des mouvements prolétaire de Mai 68, prenant difficilement fin le 14 juin. Le 22 mai, dix millions de salariés cessent de travailler. Les syndicats entièrement débordés par le déclenchement de cette grève spontanée reprennent petit à petit mais très laborieusement le contrôle du mouvement. Le refus par les grévistes sauvages de l’autorité de leurs syndicats de surveillance fixe la grève dans une situation de tensions contradictoires qui perdure jusqu’à la fin mai pendant qu’est ainsi finalement empêché, par l’enfermement usinier réformiste, que les ouvriers se reconnaissent ainsi des intérêts communs dans une lutte essentiellement humaine qui sans arrêt néanmoins avance et pose implicitement la question révolutionnaire de la récusation de la religion du travail. Partout ce fut la même histoire… Le fétichisme de la marchandise est un rapport social déterminé des hommes asservis par le marché des fétiches où la relation chosiste qui les lie prend la forme fantastique d’un rapport quantitatif de simples choses entre elles. Par la grève qui persiste et la réunion des hommes qui constamment dépassent ce qu’ils étaient avant pour donner naissance à une fermentation qui s’en va invariablement devant et sans cesse plus loin, cette évidence obligatoire cesse de l’être, excepté évidement pour les coteries et les gangs de la pensée cheffiste qui en tant qu’emplacement de production hiérarchiste de la pensée séparée, formeront bien logiquement le dernier territoire à vouloir défendre la réification. C’est pourquoi, la reprise ne se fait pas. Craignant des débordements encore plus acharnés, le 29 mai, le P«C»F et la CGT appellent une nouvelle fois à manifester pour mieux démoraliser la combativité persistante. 600 000 personnes descendent dans la rue, séquestrées dans le slogan faussaire de « gouvernement populaire ». La CGT s’ingénie par tous les moyens tordus à éteindre le mouvement et à le réduire progressivement à des rebondissements toujours plus modestes et inconsistants. Malgré tout, la grève perdure jusqu’au 4 juin à Renault Billancourt pendant que la veille une nouvelle occupation des gares s’est engagée à partir des cheminots à Strasbourg et à Mulhouse.