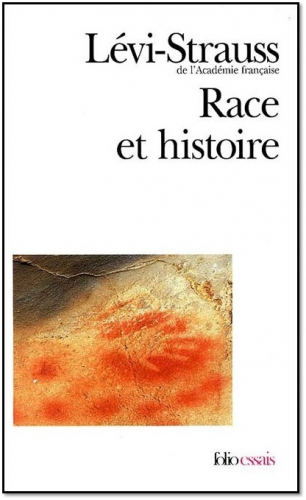

Race et Histoire est un livre de l'anthropologue, ethnologue et philosophe Claude Lévi-Strauss, publié en 1952. Au départ connu uniquement des cercles de la sociologie de l'époque, il est actuellement l'un des traités les plus célèbres de l'auteur. Sa lecture et son analyse, ayant connu leurs heures de gloire dans les années 70-80, tendent actuellement à être refrénées par les corps intellectuels et enseignants des grandes institutions de sciences politiques, faute à son contenu jugé paradoxalement trop polémique. En véritable scientifique, Lévi-Strauss analyse ici les rapports complexes et intimes existants entre cultures, identités, et races, posant les bases de ce qui représente à ce jour le regard le plus puissant de l'ethnologie moderne, de l'anthropologie, et plus généralement de la vie et de la mort des civilisations2.

Race et Histoire est un livre de l'anthropologue, ethnologue et philosophe Claude Lévi-Strauss, publié en 1952. Au départ connu uniquement des cercles de la sociologie de l'époque, il est actuellement l'un des traités les plus célèbres de l'auteur. Sa lecture et son analyse, ayant connu leurs heures de gloire dans les années 70-80, tendent actuellement à être refrénées par les corps intellectuels et enseignants des grandes institutions de sciences politiques, faute à son contenu jugé paradoxalement trop polémique. En véritable scientifique, Lévi-Strauss analyse ici les rapports complexes et intimes existants entre cultures, identités, et races, posant les bases de ce qui représente à ce jour le regard le plus puissant de l'ethnologie moderne, de l'anthropologie, et plus généralement de la vie et de la mort des civilisations2.

C’est en 1952, alors que l’UNESCO publiait une série de brochures consacrées au « problème du racisme dans le monde », que Claude Lévi-Strauss avait été démarché afin de commenter celles-ci. De là naquit l’essai critique Race et Histoire, recueil de réflexions quant aux notions d’identité, de race et de culture3. L’œuvre, si elle se veut initialement une réponse aux assertions soulevées dans les brochures antiracistes de l’UNESCO, dépasse de très loin le cadre du simple commentaire critique, devenant un essai d’ethnologie et de sciences politiques à part entière, et dont la profondeur de réflexion le rend intemporel.

Il ne fait aucun doute que la méfiance des institutions à l'égard de l’essai, touchant au véritable enjeu du XXIe siècle et aux réflexions qui sont les nôtres, mérite de s'y arrêter.

Vaslav Godziemba, pour le SOCLE

La critique positive de Race et Histoire au format .pdf

« Que les peuples ne vivent pas trop près les uns des autres, sinon, c’est la guerre, mais pas trop loin non plus, sinon, ils ne se connaissent plus et alors, c’est la guerre ! »

Claude Lévi-Strauss

I. L’auteur de Race et Histoire : Claude Lévi-Strauss

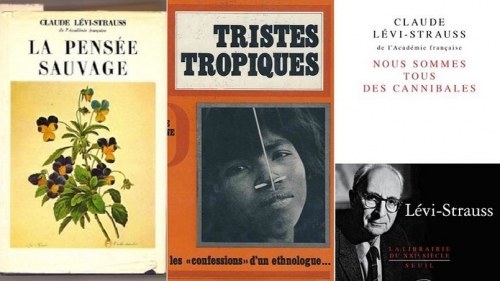

Claude Lévi-Strauss, né le 28 novembre 1908 à Bruxelles et mort le 30 octobre 2009 à Paris est un anthropologue et ethnologue français de la seconde moitié du XXe siècle, qui a exercé une influence décisive sur les sciences humaines, devenant notamment l'une des figures fondatrices du structuralisme.

Il a été professeur honoraire au Collège de France, y a occupé la chaire d'anthropologie sociale de 1959 à 1982. Il était également membre de l'Académie française dont il est devenu le premier centenaire. Depuis ses premiers travaux sur les peuples indigènes du Brésil, qu'il avait étudiés sur le terrain entre 1935 et 1939, et la publication de sa thèse Les Structures élémentaires de la parenté en 1949, il a produit une œuvre scientifique dont les apports ont été reconnus au niveau international. Il a ainsi consacré une tétralogie, les Mythologiques, à l'étude des mythes. Mais il a également publié des ouvrages qui sortent du strict cadre des études académiques, dont le plus célèbre, Tristes Tropiques, publié en 1955, l'a fait connaître et apprécier d'un vaste cercle de lecteurs1.

Ses travaux, articulée par une cohérence rarement trouvée chez ses contemporains, ont permis de donner ses lettres de noblesse à la notion de « Sciences Humaines », souvent reléguées au rang de pseudosciences à cause de la subjectivité dont celles-ci sont imprégnées. Cette volonté de transparence objective, se voulant exsangue de toute idéologie sous-jacente, caractérise sa pensée.

II. Critique Positive de Race et Histoire

Commentaire liminaire et structure de l’œuvre

L'œuvre de Lévi-Strauss4 se découpe en dix chapitres thématiques portant chacun sur les réflexions qu'il jugera fondamentales afin de répondre de manière satisfaisante à la doctrine antiraciste formulée par l’UNESCO, et de comprendre les enjeux culturels et identitaires de demain. Le septième chapitre, La place de la civilisation occidentale, comprise « à l'intérieur du cortège des cultures et identités existantes », mérite toute notre attention.

Critique Positive de l’essai

La première topique de Lévi-Strauss concerne la Race et la Culture. L'auteur, dont la démarche logico-déductive se ressent dès les premières lignes, cherche à définir de manière univoque les problèmes et les notions ayant trait à la Race et à la Culture. Certaines vérités scientifiques ethnologiques, validées par la génétique et la biologie moderne, sont mises en lumière ici :

- Les races humaines existent, dans le sens d'une diversité génétique permettant de caractériser différents « pools », ou « groupes génétiques » différents. Il est rationnel au sens de la biologie d'affirmer typiquement « L'homme blanc européen est différent de l'homme nord-africain »

- Il y a de fait sur cette Terre, un être animal particulier car culturel : l'Homme. Celui-ci se définit donc à deux niveaux de nomenclatures différents : l'un biologique (celui du domaine des sciences dures), l'autre culturel (celui des sciences humaines)

- Le racisme est incorrect scientifiquement, en tant que théorie visant à lier les caractéristiques biologiques aux « productions sociologiques et psychologiques des hommes », et à les hiérarchiser en conséquence. Il est même pour Lévi-Strauss le « péché originel de l'anthropologie », celui de Gobineau et des racistes de la fin du XIXe, car générateur de conclusion ne reposant sur aucune démarche réellement scientifique.

Diversité des races, diversité des cultures

Toute la subtilité de l'auteur, qui parle en scientifique et non en donneur de leçon de morale, consiste à rappeler qu'en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, il n'y a aucune corrélation entre le phénomène génétique et le phénomène culturel, compris en sa large acceptation. On peut donc en première approche qualifier la pensée de Lévi-Strauss comme un structuralisme scientifique, a-raciste (et non anti-raciste comme on le verra par la suite). En effet là où le raciste proclame « La culture est conséquence déterminée de la biologie », Lévi-Strauss ne répond pas, comme les penseurs de l’UNESCO, héritiers de l'Universalisme chrétien dévoyé « Cette vision de l'Homme est infondée car immorale », mais que son manque de fondement provient de son manque de consistance scientifique, en tant qu'inférence logique déterminée et confirmée par l'expérience. Les sciences de la seconde moitié du XXe siècle n'auront malheureusement pas apporté plus de réponse à ces questions, déclarées taboues par les forces politiques qui gouvernent l'Occident depuis la sortie de la guerre.

Toute la subtilité de l'auteur, qui parle en scientifique et non en donneur de leçon de morale, consiste à rappeler qu'en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, il n'y a aucune corrélation entre le phénomène génétique et le phénomène culturel, compris en sa large acceptation. On peut donc en première approche qualifier la pensée de Lévi-Strauss comme un structuralisme scientifique, a-raciste (et non anti-raciste comme on le verra par la suite). En effet là où le raciste proclame « La culture est conséquence déterminée de la biologie », Lévi-Strauss ne répond pas, comme les penseurs de l’UNESCO, héritiers de l'Universalisme chrétien dévoyé « Cette vision de l'Homme est infondée car immorale », mais que son manque de fondement provient de son manque de consistance scientifique, en tant qu'inférence logique déterminée et confirmée par l'expérience. Les sciences de la seconde moitié du XXe siècle n'auront malheureusement pas apporté plus de réponse à ces questions, déclarées taboues par les forces politiques qui gouvernent l'Occident depuis la sortie de la guerre.

Mais l'auteur prend garde à ne pas tomber dans le travers qu'il prête aux brochures de l'UNESCO. Car cette thèse, quoique diamétralement opposée à celle du racisme biologique, repose en réalité sur le même procédé logique, fondé sur un préjugé idéologique : l'antiraciste fonde la dignité universelle du genre humain sur une uniformité biologique idéelle de l'espèce ! Lui aussi participe par conséquent à valider cette relation de cause à effet. Son effet pervers sera alors paradoxalement de nier la réelle diversité inhérente au genre humain et les conséquences de cette-dernière, bonnes comme mauvaises. Poussé à son aboutissement, l'antiraciste orthodoxe s'arrimera, pris au piège de sa « morale », à une explication des phénomènes humains par les seules grilles de lecture sociale et économique, commettant ainsi des contre-sens dangereux qui auraient pu être évités en faisant place à la donne ethnico-culturelle.

Finalement, puisque la biologie est en l'état actuel impuissante à fournir un cadre explicatif satisfaisant quant à la diversité des cultures humaines, il faut, éventuellement en l'attente d'un cadre théorique acceptable, s'arrêter à observer et à fonder la diversité et l’inégalité des hommes sur la diversité et l’inégalité des cultures en tant que composantes privilégiées de l'identité des groupes humains.

Ici viennent donc naturellement se poser des questions fondamentales : comment s’exprime la diversité culturelle ? Est-elle une force ou une faiblesse ?

Il est avéré que l’on peut parler de différences culturelles au sein d’un même « tronc commun » culturel (tel l’Angleterre et l’Amérique en donnent un parfait exemple). Inversement il existe des sociétés humaines qui, rentrées très récemment en contact, paraissent appartenir à la même civilisation. Ainsi il faut admettre qu’il y a au sein des sociétés humaines, des forces « conservatrices », qui vont tendre au maintien et même à l’accentuation des particularismes, et des forces « intégrantes », qui iront dans « le sens de la convergence et de l’affinité » d’avec les autres. Le langage, pour Claude Lévi-Strauss, en donne un exemple saisissant. Là où le français, l’anglais, le russe, pourtant de même origine initialement, vont avoir tendance à se différencier, certaines langues vont a contrario se rapprocher, se mêler et se confondre avec d’autres. Le russe, quoique slave d’origine, s’est ainsi rapproché de par certains de ses traits phonétiques avec les langues finno-ougriennes et turques de son voisinage géographique immédiat. De la même manière, on note que le français a tendance à se confondre avec certains traits de la langue arabe dans les zones d’Ile-de-France à forte proportion de populations afro-maghrébines non-assimilées. L’auteur pose par conséquent qu’il existe un « optimum », eut égard aux relations mutuelles entre sociétés, de diversité « au-delà duquel les sociétés ne sauraient aller » sans danger de s’éteindre, phagocytées par l’apport allogène. Cet optimum varie fonction de nombreux paramètres tels que le nombre de sociétés prises en considération, leurs masses démographiques, leurs éloignements géographiques, les moyens de communication à disposition, la Volonté de puissance des sociétés considérées, etc. Le fantasme de la société « sclérosée » antiraciste s’avère dès lors un leurre idéologique. En effet s’il n’est pas douteux d’affirmer que les sociétés échangent, communiquent, se font la guerre, et dans des mesures relatives, se métissent entre elles, il est pour ainsi dire écrit dans leur « code génétique », car essentiel à leur survie, qu’elles désirent avant tout être soi, se distinguer et conserver leur intégrité, sans quoi elles perdraient leurs essences et mourraient.

Le paradoxe est pourtant violent : l’ethnocentrisme inhérent à la démarche de conservation de son intégrité a tendance naturellement à dépouiller l’Autre de son humanité. Ainsi, en anthropologue avisé, Lévi-Strauss remarque que dans la démarche naturelle des groupes humains, la notion même d’ « Humanité » disparait aux frontières de la tribu, du clan, voire même du village. Le reste du monde humain vivant – ceci est une constante universelle chez les hommes – apparait dès lors comme « sauvage », « non-humain », « barbare ». Il prend comme exemple, absolument baroque et pathétique, l’épisode de la découverte des Grandes Antilles, où alors que les Espagnols envoyaient des délégations afin de trancher la question de savoir si les indigènes possédaient ou non une âme, dans le même temps, ces derniers tentaient de vérifier, en noyant et immergeant les hommes blancs qu’ils avaient fait prisonniers, si leurs corps étaient autant sujet à la putréfaction que les leurs !

Figure 1 : « Il est écrit dans le code génétique des sociétés qu’elles désirent avant tout être soi, se distinguer et conserver leur intégrité »

Femmes biélorusses en costume traditionnel, anonyme (1999)

Un des biais les plus aboutis afin de conserver avec l’Autre une relation de respect mutuel a été celui des grands systèmes philosophiques de l’Europe : les universalismes que sont le christianisme et ses héritiers (kantisme, néokantisme, marxisme, droitsdelhommisme, …), affirmant de facto l’égalité et donc l’exigence morale de fraternité entre tous les hommes, permettaient de donner à l’Autre une dignité inédite. Cependant, au-delà de la menace évidente que représente à nos yeux ses doctrines poussées dans leurs retranchements dévoyés, Lévi-Strauss souligne que « La simple proclamation de l'égalité naturelle entre tous les hommes et de la fraternité qui doit les unir, sans distinction de races ou de cultures, a quelque chose de décevant pour l'esprit, parce qu'elle néglige une diversité de fait, qui s'oppose à l'observation ». Il en est de même pour les déclarations des droits de l’homme, énonçant un idéal « oublieux du fait que l’Homme ne réalise pas sa nature dans une humanité abstraite, mais dans des cultures traditionnelles où les changements révolutionnaires laissent des pans entiers et s’expliquent eux-mêmes en fonctions d’une situation strictement définie dans le temps et dans l’espace ». Et c’est précisément pour en finir avec cette incapacité à donner un fondement satisfaisant à la respectabilité universelle du genre humain, confronté à une vérité naturelle qui le transcende, que l’homme européen du XIXe a pu fournir un large spectre de doctrine voulant chacune à leur façon résoudre l’antinomie, du darwinisme social et des thèses racistes à l’universalisme communiste. Il est un fait historique qu’aucune n’a pu, à moyen ou long termes, fournir une explication qui ne soit pas une insulte à la pensée éclairée et un cadre satisfaisant une paix réelle entre les peuples.

Ainsi l’auteur affirme que la manière la plus efficace de respecter la véritable diversité des cultures est de préserver le droit naturel de chacune d’elle à trouver son optimum, par l’acceptation et/ou le rejet des apports qui lui sont extérieurs. La diversité apaisée au sens de Lévi-Strauss ne se fonde pas sur le métissage généralisé, qui conduirait à une uniformité totale et à la mort des civilisations, mais sur le respect réciproque par les groupes humains de la différence de l’Autre en tant qu’Autre.

Le regard porté sur les sociétés archaïques ou les chimères du progrès

Par la suite, Lévi-Strauss invite à une réflexion autour de la valeur d’une culture ou d’une civilisation, des inégalités – apparentes ou réelles – existantes entre celles-ci, et de la relativité de la notion de « progrès », entendu dans son acceptation occidentale.

Lévi-Strauss distingue pour les besoins de ses démonstrations trois types de culture que chaque société peut, de son propre point de vue, soumettre à son entendement : 1. Celles qui sont ses contemporaines, mais qui se trouvent à un autre lieu du globe ; 2. Celles qui se sont manifestées dans un espace commun à la sienne, mais à des temps antérieurs ; 3. Enfin celles qui cumulent à la fois l’éloignement spatial et temporel. En ce qui concerne les cultures du troisième groupe, le problème s’avère réglé d’avance : quoiqu’elle compose, selon les chiffres de l’ethnologie moderne, 90 à 99% de la totalité des civilisations qui ont existé depuis l’éveil de l’homme à la culture, la majorité ne sera jamais connue de façon satisfaisante, particulièrement en raison du manque de traces écrites qui la caractérise. Toute assertion globale à leur endroit apparait dès lors douteuse pour l’esprit scientifique.

Lévi-Strauss distingue pour les besoins de ses démonstrations trois types de culture que chaque société peut, de son propre point de vue, soumettre à son entendement : 1. Celles qui sont ses contemporaines, mais qui se trouvent à un autre lieu du globe ; 2. Celles qui se sont manifestées dans un espace commun à la sienne, mais à des temps antérieurs ; 3. Enfin celles qui cumulent à la fois l’éloignement spatial et temporel. En ce qui concerne les cultures du troisième groupe, le problème s’avère réglé d’avance : quoiqu’elle compose, selon les chiffres de l’ethnologie moderne, 90 à 99% de la totalité des civilisations qui ont existé depuis l’éveil de l’homme à la culture, la majorité ne sera jamais connue de façon satisfaisante, particulièrement en raison du manque de traces écrites qui la caractérise. Toute assertion globale à leur endroit apparait dès lors douteuse pour l’esprit scientifique.

Les cultures du premier groupe, à savoir nos contemporaines éloignées spatialement, sont selon Lévi-Strauss victime d’une vision qualifiée d’évolutionnisme culturel, inconsciemment véhiculée par les doctrines séculaires de la civilisation européenne. En effet au regard de l’aspect rudimentaire des productions de certaines cultures, il est pour ainsi dire a priori « évident » de voir en elle une « étape » antérieure de notre propre développement. On les qualifiera dès lors d’ « archaïques » sans plus de questionnement à leur sujet. Le voyageur occidental naïf se complaira dès lors à visiter l’âge de pierre en Nouvelle-Guinée, le Moyen-âge au Proche-Orient, ou un semblant de « siècle de Louis XIV » dans le Pékin d’avant la première guerre mondiale.

En réponse, Lévi-Strauss pose que le fait de qualifier une culture qui apparait primaire d’« archaïque », quoique jugement de valeur propre à toute civilisation, est invalidée par les recherches anthropologiques les plus basiques. Appelant à sortir d’une vision par le prisme de la grille de lecture du progrès à l’occidental, il rappelle que les productions culturelles et sociales de cultures éloignées de la nôtre sont difficilement atteignables à l’homme vivant hors de la sphère de la culture qu’il juge. On constate que la complexité de certaines cultures jugées « primitives » n’a rien à envier à celle de nos systèmes techniques, politiques ou à nos modes d’organisations sociales. A titre d’exemple, les chinois avaient dès le XIe siècle créé la machine à vapeur, soit plus de sept siècles et demi avant la révolution industrielle en Angleterre. Cela signifie qu’ils avaient des moyens techniques objectivement plus raffinés que ceux dont disposait l’Europe à la même période. Ce qui manquait à l’esprit scientifique chinois fut en l’occurrence le manque de vue sur l’application que l’on pouvait faire de cette technique.

L’opposition entre culture progressive, qui accumulerait les avancées culturelles et techniques, et culture inerte, résulterait moins d’une différence objective de raffinement des productions sociales que d’une vision déformée par notre subjectivité culturelle. Ainsi certaines cultures nous apparaitraient comme stationnaires, « non pas nécessairement parce qu’elles le sont, mais parce que leur ligne de développement ne signifie rien pour nous, n’est pas mesurable dans les termes du système de références que nous utilisons ». En effet si l’on prend l’un des critères occidentaux emblématiques d’évolution, à savoir la mise à disposition de l’homme de moyens mécaniques fonctionnels de plus en plus puissants, il parait évident que les civilisations américaines et européennes remporteraient le haut du classement, loin devant les peuples océanien et africain. Or le simple fait de changer de critère d’évaluation permettrait, c’est là l’objet d’une grande partie des travaux de Lévi-Strauss, de renverser cette hiérarchie. A titre indicatif, il n’est pas absurde de croire que si la capacité à créer un système politico-spirituel stable dans le temps et préservant les populations de l’affaiblissement de leur volonté de puissance et du nihilisme avait été pris comme critère, les pays asiatiques et moyen-orientaux seraient loin devant les peuples européens de la seconde moitié du XXe siècle !

Figure 2 : « Certaines cultures nous apparaitraient comme stationnaires car leur ligne de développement ne signifie rien pour nous, n’est pas mesurable dans les termes du système de références que nous utilisons »

Membres des Baigas, tribu primitive du nord de L’Inde volontairement coupée du monde moderne (2013)

Toute l’attention de l’ethnologue sera dès lors porter sur la compréhension des spécificités de développement et de rapports au Monde qui caractérisent chaque peuple. Lévi-Strauss exhorte à cet égard le lecteur, par la mise en lumière de ce genre d’a priori naturel, à adopter cette même démarche. Et c’est uniquement à cette condition de compréhension de l’Autre, en tant qu’il est Autre dans toutes ses composantes, que peut s’instaurer un véritable dialogue apaisé entre les peuples, où chacun garde sa spécificité, sans concession d’aucune sorte à l’Universalisme sécularisé. A cela Lévi-Strauss ajoute par ailleurs que la notion occidentale de progrès, héritière du modèle de déroulement historiciste de la Bible dans la tradition chrétienne, et reprise après sécularisation par Hegel et Marx, entre en opposition avec l’étude historique et anthropologique. Si l’auteur ne nie pas que des progrès indéniables aient été réalisés en tout domaine depuis l’éveil à la culture de l’Homme, sa linéarité n’a rien d’évident. La simple logique formelle permet en première instance de mettre en lumière la caducité de la thèse : si le progrès était constant et linéaire, il n’y aurait pas de décadences définitives. Or des civilisations sont mortes, donc la linéarité et la nécessité du progrès n’existe pas. Les avancées civilisationnelles se font en réalité par à-coup, de manière chaotique, brutales. A titre d’exemple, l’Europe n’a connu que peu de ce que Jacqueline de Romilly appelait des « miracles historiques »5, ces époques de foisonnement intellectuel ayant permis au continent de maintenir le rang qui est le sien au sein du concert des nations : l’Antiquité Grecque, la Renaissance et la Révolution Industrielle, pour citer les plus emblématiques.

La question de la supériorité de la civilisation occidentale

Lévi-Strauss fait remarquer que même à pousser à bout la logique du relativisme culturel, en affirmant que l'inégalité entre les cultures est infondée car il nous serait absolument impossible de sortir de nos structures mentales culturelles pour juger convenablement d'autres, un constat demeure: il y a une civilisation qui plus que toute autre dans l'histoire du monde semble faire l'unanimité quant à sa supériorité par rapport aux autres, la Civilisation Blanche Occidentale.

Le contexte d'écriture de l'œuvre est ici important à souligner: Lévi-Strauss fournit son analyse en des temps où la totalité des pays du globe a reçu, à des degrés variables selon la culture considérée, l'influence de l'Occident, en termes de structures mentales et d'organisation sociale. Le mode de vie de celui-ci a ainsi fait des émules au sein des populations de couleurs. Que ce soit à tort ou à raison, par la destruction coloniale de modèles culturels préexistants, l'assimilation des peuples extérieurs, ou naturellement par leur volonté propre, les peuples de la Terre aspiraient à une occidentalisation de leurs mœurs. À la tribune de l'ONU et dans les grandes organisations internationales de l'époque, les représentants des pays du tiers-monde n'avaient de cesse de marteler que le « plus grave problème de l'occidentalisation de leur société » était précisément « la lenteur et la petitesse de cette occidentalisation » ! Triste constat pour le défenseur de la diversité des cultures qu'était Claude Lévi-Strauss. Mais la science transcende froidement l'ethos individuel, et il lui a été longtemps forcé de constater « qu'il ne servirait à rien de vouloir défendre l'originalité des cultures humaines contre elles-mêmes ». Ainsi cette course à l'uniformisation devra s'achever de trois manières différentes :

1. Par une occidentalisation intégrale de la planète, avec des variantes relevant du folklore ici et là

2. Par la création de modèles syncrétiques, comme la Chine, l’Inde ou le monde musulman laisserait suggérer

3. Par un mouvement de reflux de l’occidentalisation, arrivée à une expansion physique « incompatible avec les mécanismes internes qui assurent son existence »

Il est à noter à cet égard que l'auteur, spectateur critique de l'évolution des sociétés au début du XXIe (Lévi-Strauss est mort en 2009, encore actif intellectuellement), pourra donner ici un semblant de réponse. Loin de s'étioler dans une américanisation heureuse, les grands blocs culturels et civilisationnels ont eu tendance, regardant ce mouvement de l'Histoire comme une agression, à accentuer le phénomène inverse : celui du réveil des « forces conservatrices » en cas d'ingérence au sein de leur modèle respectif. Ainsi la volonté d'émancipation des BRICS de la tutelle américaine, le réveil identitaire du Moyen-Orient (illustré par la montée en puissance des mouvements wahhabites et salafistes), de l'Inde ou de la Chine, apparaissent des conséquences directes de ce phénomène. Le cas de la Chine donne dans cette optique un double exemple archétypal des théories lévistraussiennes : conscient de son infériorité technique et économique de fait par rapport à la Civilisation Occidentale, l'Empire du Milieu aura permis l'entrée du modèle capitaliste anglo-saxon sur son territoire et des sciences et techniques européennes, sans pour autant renier son identité propre. Là où les mondialistes béats croyaient, pour ramasser leur pensée en une formule, que « Le iPhone créerait l'émancipation individuelle et la démocratie », le géant chinois a au contraire fourni l'illustration parfaite de cet optimum de diversité des structures internes d'un pays, prenant ce qui lui a semblé meilleur chez le voisin, rejetant le reste.

Ainsi c’est l'observation de ces processus qui permirent à Lévi-Strauss de répondre à la question centrale : sur quoi se fonde le consentement des peuples de la Terre à proclamer quasi-unanimement la supériorité de l'Occident ?

Lévi-Strauss affirme que c'est l'objectivité des critères de hiérarchisation, intime à la pensée occidentale, qui permettent de la fonder, et qui peuvent se ramener, selon Leslie White6, à deux principaux : 1. L’accroissement continuel de la quantité d’énergie disponible par habitant et 2. La protection et la prolongation de la vie humaine capacitive. Ainsi tout homme désire, sauf cas pathologique, prolonger sa vie en pleine santé sur Terre. Quelle réponse plus admirable a été fournie à cet enjeu que la médecine et le mode de vie occidental ne sauraient offrir ? Toutes les sociétés (c'est une structure universelle) requièrent un accroissement de connaissances, de techniques et de savoir-faire afin de modeler leurs environnements selon leurs normes. Quel outil plus raffiné et plus efficace à cet effet que sont la Mathématique, la Science et la Technique occidentales ? Nous pourrions même aller plus loin (mais ce serait déjà rentrer dans une forme de subjectivisme idéologique) en posant pour principe qu'il y a en tout être humain une Volonté d'émancipation individuelle du cadre des méta-structures collectives, et que l'individualisme européen triomphant et prosélyte offre un médium privilégié à cette émancipation.

Lévi-Strauss affirme que c'est l'objectivité des critères de hiérarchisation, intime à la pensée occidentale, qui permettent de la fonder, et qui peuvent se ramener, selon Leslie White6, à deux principaux : 1. L’accroissement continuel de la quantité d’énergie disponible par habitant et 2. La protection et la prolongation de la vie humaine capacitive. Ainsi tout homme désire, sauf cas pathologique, prolonger sa vie en pleine santé sur Terre. Quelle réponse plus admirable a été fournie à cet enjeu que la médecine et le mode de vie occidental ne sauraient offrir ? Toutes les sociétés (c'est une structure universelle) requièrent un accroissement de connaissances, de techniques et de savoir-faire afin de modeler leurs environnements selon leurs normes. Quel outil plus raffiné et plus efficace à cet effet que sont la Mathématique, la Science et la Technique occidentales ? Nous pourrions même aller plus loin (mais ce serait déjà rentrer dans une forme de subjectivisme idéologique) en posant pour principe qu'il y a en tout être humain une Volonté d'émancipation individuelle du cadre des méta-structures collectives, et que l'individualisme européen triomphant et prosélyte offre un médium privilégié à cette émancipation.

En conclusion sur le sujet, on s'accordera à dire que la supériorité de la Civilisation Occidentale s'entend avant tout comme l'accord entre les cultures de cette supériorité, fondée sur des critères objectifs, et répondant aux besoins essentiels et universels de toute culture humaine.

L’accumulation culturelle et l’écart différentiel vital

Dans les dernières parties de l’essai, Lévi-Strauss tentent d’analyser et de comprendre ce qui fonde véritablement l’inégalité entre les cultures et les civilisations humaines, si cette inégalité est absolue ou relative à la culture du point de vue de laquelle on se place, et, ayant résolu ces questions, de voir sur quelles bases se fondent les relations et les collaborations entre les cultures.

Comprendre l’origine de l’inégalité entre les cultures revient à expliquer pourquoi existe-t-il des cultures « cumulatives », progressant à mesure de leur avancée dans le temps, pour arriver à un niveau de raffinement donné, et a contrario des cultures « stationnaires », ou « moins cumulatives », ne progressant pas ou peu. Pour y répondre, Lévi-Strauss fait appel à la notion de probabilité, outil mathématique réservé jusqu’à son époque aux seules sciences dures et expérimentales, telles que la thermodynamique statistique énoncée un siècle plus tôt par Boltzmann. Si l’on considère une culture donnée, une série d’évènements aléatoires dont les issues sont soit le progrès p, soit la régression r, soit le statu quo s, dépendants de divers facteurs internes et externes à la culture étudiée [X1, X2, X3.. Xn], et enfin la probabilité P d’arriver à un certain cumul de progrès p, on arrive à prouver dans quelle mesure il est naturel à l’échelle du monde que les civilisations les plus avancées soient plus rares, voire uniques, car bénéficiant de facteurs et d’un enchaînement d’évènements aléatoires propices au progrès de celles-ci. C’est précisément la rareté des séries d’évènements aléatoires favorables qui permet d’expliquer l’échelle de « cumul » et le degré plus ou moins élevé de raffinement d’une culture. Et c’est à partir de cette application des arbres événementiels probabilistes à l’ethnologie que Lévi-Strauss descend conformément aux conclusions de sa démonstration la Civilisation Occidentale du piédestal sur lequel elle reposait. Il déclare qu’il faut « être assurée du fait que si la révolution industrielle n’était pas apparue d’abord en Europe occidentale et septentrionale, elle se serait manifestée un jour sur un autre point du globe ». En d’autres termes, l’Europe n’aurait pas de mérite, pas de fierté à tirer de cette supériorité, car elle aurait très bien pu se retrouver par une autre combinaison aléatoire de facteurs propices à un autre endroit du globe, à un autre moment de l’Histoire, pour une autre culture.

Figure 3 : « La supériorité de la Civilisation Occidentale est (…) fondée sur des critères objectifs, et répondant aux besoins essentiels et universels de toute culture humaine »

L’école d’Athènes, Raphaël (1509-1512)

Il m’est apparu que cette assertion, quoique valable dans la mesure de sa logique abstraite, était assez grossière à deux égards principaux. Premièrement elle n’est corroborée par aucun fait historique. On peut toujours spéculer sur le fait que la collusion d’autres types de facteurs (climatiques, culturelles, mythologiques, coutumiers, techniques, etc.) aient pu faire apparaitre la même avancée objective aux yeux de l’Humanité toute entière à un autre endroit que sur le continent européen. Reste qu’en l’attente d’un contre-exemple, cette « série d’évènements aléatoires » porte un nom et une définition précise : l’Europe. Et qu’on le veuille ou non, la démarche scientifique interdit de déclarer erroné un énoncé qu’elle n’a pas falsifié. La thèse qui consiste à dire « C’est l’Europe en tant qu’Europe qui a produit la révolution industrielle » est tout aussi correct scientifiquement que celle de Lévi-Strauss, et parait même plus adéquate à la réalité. Deuxièmement elle est réductrice car tendant vers un déterminisme structuraliste qui ôterait ainsi à l’Homme son libre arbitre. Car quoique modelée par des représentations mentales inhérentes à sa sphère culturelle, il a tout de même été de la volonté des hommes de faire cette révolution industrielle ! Et cette volonté, de par le moule culturel bien spécifique duquel elle émane, ne pouvait par définition se retrouver uniquement dans celui-ci : en Europe !

La deuxième assertion, moins polémique cette fois, pose que la diversité des cultures humaines et l’émulation qui réside entre elles sont à l’origine des séries cumulatives d’évènements favorables, et donc du progrès au sein d’une civilisation. Entendons-nous bien ici : Lévi-Strauss ne dit à aucun moment que la diversité ethnique interne d’une société et le métissage des cultures rendraient celles-ci plus fortes. Au contraire nous avons vu à quel point ces phénomènes représentaient la mort des particularismes, et donc des cultures considérées. Il s’agit en réalité des interactions que les cultures ont entre elles, prenant des formes diverses (échanges commerciaux de matières premières et de savoir-faire inédits, relations diplomatiques, disputations théologiques, rivalités et conflits de toutes sortes, etc.), qui permettent de stimuler l’accumulation et l’agrégation par et à une culture particulière de l’apport des autres, tout en gardant sa spécificité. Le développement de l’Europe et son raffinement civilisationnel ne peut ainsi s’entendre que dans l’optique de la diversité culturelle unique du continent et de son génie à savoir importer et assimiler à sa juste mesure des pans entiers de cultures exogènes. On peut à cet effet lister sans fin les matières premières rapportées de terres exotiques par les missionnaires et découvreurs et qui ont contribué au raffinement de la culture européenne. Pour ne prendre que l’exemple de la France, il est bon d’avoir à l’esprit que le modèle français des Grandes Ecoles d’Ingénieurs instauré par Napoléon Ier fut importé de Chine, alors utilisé pour sélectionner de manière satisfaisante et égalitaire les hommes d’exception d’un pays devant jouer avec à la fois un territoire très étendu géographiquement et un pouvoir autocratique centralisateur.

Lévi-Strauss répond ainsi au problème en concluant qu’il n’y a pas de société cumulative « en soi et par soi ». L’Histoire cumulative résulte ainsi plus pour une culture de sa conduite que de sa nature. Et l’auteur d’affirmer le corollaire logique de la proposition, à savoir qu’il n’y a qu’une seule tare qui puisse réellement affliger un groupe humain : la solitude.

Il exhorte ainsi le lecteur, l’UNESCO et les instances internationales à prendre garde à la notion dangereuse de « civilisation mondiale » voulue par certaines forces politiques. N’exprimant aucune réalité ni culturelle, ni anthropologique ou biologique, Lévi-Strauss écrit que la notion de civilisation mondiale « est forte pauvre, schématique, et que son contenu intellectuel et affectif n’offre pas une grande densité ». Ainsi il met en garde contre la notion moderne de « diversité », entendue comme le métissage ethnico-culturel des peuples dans une seule uniformité. Celle-ci, dangereuse, implique à l’inverse de sa sémantique, la parfaite homogénéité de la culture. Tout l’effort des cultures contemporaines consistera dès lors à prendre garde à préserver ce que Lévi-Strauss nomme un « écart différentiel », à savoir un éloignement optimal des cultures les unes par rapport aux autres, afin de préserver leur spécificité, soit de rester en vie, et de maintenir le processus des échanges cumulatifs permettant le progrès de chacune d’entre elles.

III. Conclusions : Défense des particularismes et dialogue des cultures

A la lecture de Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss, on devine aisément pourquoi l’essai a été mis à l’index par les instances d’obédiences mondialistes qui peuvent nous gouverner. Loin d’être, comme beaucoup de sociologues de gauche l’ont présenté, une ode au melting pot à l’américaine, cet essai invite en filigrane l’Européen à une actualisation de ses modes de pensées et de compréhension des races et des cultures à l’heure du crépuscule de sa civilisation.

Bien sûr le relativisme culturel dont fait preuve Lévi-Strauss pour les besoins de ses démonstrations parait de prime abord en contradiction avec son appel renouvelé à maintenir coûte que coûte nos spécificités civilisationnelles. Mais dans les temps troubles que nous traversons actuellement, le paradoxe est loin d’être insoluble.

Bien sûr le relativisme culturel dont fait preuve Lévi-Strauss pour les besoins de ses démonstrations parait de prime abord en contradiction avec son appel renouvelé à maintenir coûte que coûte nos spécificités civilisationnelles. Mais dans les temps troubles que nous traversons actuellement, le paradoxe est loin d’être insoluble.

A l’heure de l’affaiblissement de la volonté de puissance européenne et où l’optimum de diversité interne de nos sociétés a été largement dépassé, il est une exigence morale, car garante de notre survie, de faire valoir nos « forces conservatrices » et de réfréner les « forces inclusives » qui nous phagocytent ! Pour reprendre l’optique de Lévi-Strauss, il semble impossible de fonder un dialogue des cultures et un échange véritables si l’un des interlocuteurs n’est pas sûr de son identité propre.

Race et Histoire doit ainsi être vu comme un écho à la saillie prophétique de Paul Valéry au début du XXe : « Nous autres, civilisations, savons désormais que nous sommes mortels ! ». Il est un double appel lancé à la civilisation européenne. Premièrement un appel à tenir bon et à ne pas céder au nihilisme, sans quoi l’individu européen mourrait avec sa civilisation, soutenu par un corpus rationnel de proposition scientifique allant dans ce sens. Deuxièmement un appel à porter sur les autres peuples et cultures un regard humble et respectueux. Car en effet puisque la civilisation européenne est menacée par l’ingérence et l’uniformisation américano-libérales, il est de notre devoir de collaborer avec les autres races et cultures de la planète victimes elles aussi de cet impérialisme.

Il ne fait à cet égard aucun doute que la Russie, comme allié géopolitique naturel, se devra d’être un interlocuteur privilégié dans ce dialogue des cultures et ces avancées mutuelles qui en découleront.

Le progrès au XXIe siècle émanera de la reconnaissance de la légitimité de la multipolarité, soit du respect des particularismes culturels et civilisationnels en tant que tels.

Cette reconnaissance, qui saura être un appui de taille sur la scène internationale afin de légitimer la défense de nos valeurs, raisonne déjà dans les slogans politiques de France et d’ailleurs :

« Patriotes de tous les pays, unissez-vous ! »

Pour le SOCLE

- Le racisme est incorrect scientifiquement, en tant que théorie visant à lier les caractéristiques biologiques aux productions sociologiques et psychologiques des hommes.

- L’antiraciste fonde la dignité universelle du genre humain sur une uniformité biologique de l'espèce. Lui aussi participe par conséquent à valider cette relation de cause à effet.

- Il y a au sein des sociétés humaines, des forces conservatrices, qui vont tendre au maintien et à l’accentuation des particularismes, et des forces intégrantes, qui iront dans « le sens de la convergence et de l’affinité » d’avec les autres.

- Il existe un optimum de diversité au-delà duquel les sociétés ne sauraient aller sans danger de s’éteindre à cause d’un apport allogène trop fort.

- Cet optimum varie fonction de nombreux paramètres: masses démographiques, éloignements géographiques, moyens de communication à disposition, etc.

- Il est écrit dans le « code génétique » des sociétés de désirer avant tout être soi, se distinguer et conserver leur intégrité, sans quoi elles perdraient leurs essences et mourraient.

- Aucun des universalismes de la modernité n’a pu fournir un cadre satisfaisant, une paix réelle entre les peuples.

- La manière la plus efficace de respecter la véritable diversité des cultures est de préserver le droit naturel de chacune d’elle à trouver son optimum, par l’acceptation et/ou le rejet des apports qui lui sont extérieurs.

- La diversité apaisée se fonde sur le respect réciproque par les groupes humains de la différence de l’Autre en tant qu’Autre.

- Qualifier une culture qui apparait primaire d’« archaïque » est jugement de valeur invalidé par les recherches anthropologiques les plus basiques.

- L’opposition entre culture progressive, qui accumulerait les avancées culturelles et techniques, et culture inerte, résulte d’une vision déformée par notre subjectivité culturelle.

- La linéarité et la nécessité du progrès n’existe pas. Des civilisations sont mortes. Les avancées civilisationnelles se font par à-coup, de manière chaotique, brutales.

- Il y a une civilisation qui semble faire l'unanimité quant à sa supériorité par rapport aux autres : la Civilisation Blanche Occidentale.

- La supériorité de la Civilisation Occidentale se fonde sur des critères objectifs répondant aux besoins essentiels et universels de toute culture humaine.

- Aujourd’hui, on assiste à un retour des particularismes, les cultures de couleurs prennent ce qui leur a semblé meilleur et utile chez le voisin occidental, rejetant ce dont elles ne voulaient pas.

- Les interactions que les cultures ont entre elles (échanges commerciaux de matières premières et de savoir-faire inédits, relations diplomatiques, rivalités et conflits de toutes sortes, etc.) permettent de stimuler une culture particulière par l’apport des autres, tout en gardant sa spécificité.

- Le développement de l’Europe et son raffinement civilisationnel sont dus à la diversité culturelle unique du continent et de son génie à savoir importer et assimiler à sa juste mesure des pans entiers de cultures exogènes.

- L’Histoire cumulative d’une culture résulte davantage de sa conduite que de sa nature.

- La notion de civilisation mondiale n’exprime aucune réalité ni culturelle, ni anthropologique ou biologique.

- La notion moderne de « diversité », dangereuse, implique à l’inverse de sa sémantique, la parfaite homogénéité de la culture.

- Tout l’effort des cultures européennes consistera pour demain à prendre garde à préserver un « écart différentiel » avec les autres, à savoir un éloignement optimal par rapport aux autres, afin de préserver leur spécificité.

IV. Repères bibliographiques

- Denis Bertholet, Claude Lévi-Strauss, Paris, Odile Jacob, coll. « poches », 2008

- Michel Izard, Préface de Race et Histoire, Gallimard, « Folio essais », 2002

- Race et Histoire, brochures éditées par l'Unesco, 1952

- Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire, Folio Essais, 2014

- Jacqueline de Romilly, Pourquoi la Grèce ?, Le Livre de poche, 2010

- Leslie A. White, The science of culture, New York, 1949, p.196

Ceux-ci, dans le sillage de Sieyès, vont très vite s’affirmer « représentants de la nation ». Cela est faux : juridiquement et statutairement ils ne représentent pas la « nation » mais l’Ordre qui les a élus (la Noblesse, le Clergé ou le Tiers Etat). De fait, les trois Ordres délibèrent séparément et chaque député vote au sein de son Ordre. Celui qui représente la nation, qui incarne le Royaume, c’est le Roi (théorie des deux corps : le Royaume est un corps mystique incarné par le corps du Roi). Cependant le 15 juin, passant outre, les députés décident illégalement de la délibération en commun et du vote par tête. Le 17 juin, ils se constituent même, tout aussi illégalement, en « Assemblée nationale ». Leur objectif ? : marquer, au nom du peuple français qu’ils disent représenter, leur prééminence sur le Roi, affirmer que ce n’est plus le monarque qui incarne le Royaume mais la « représentation nationale ». Dès lors, les députés de l’Assemblée captent la légitimité pour légiférer et gouverner en lieu et place du Roi. Il s’agit véritablement d’une prise illégale de pouvoir, le corps de l’Assemblée remplaçant celui du Roi à la tête du Royaume.

Ceux-ci, dans le sillage de Sieyès, vont très vite s’affirmer « représentants de la nation ». Cela est faux : juridiquement et statutairement ils ne représentent pas la « nation » mais l’Ordre qui les a élus (la Noblesse, le Clergé ou le Tiers Etat). De fait, les trois Ordres délibèrent séparément et chaque député vote au sein de son Ordre. Celui qui représente la nation, qui incarne le Royaume, c’est le Roi (théorie des deux corps : le Royaume est un corps mystique incarné par le corps du Roi). Cependant le 15 juin, passant outre, les députés décident illégalement de la délibération en commun et du vote par tête. Le 17 juin, ils se constituent même, tout aussi illégalement, en « Assemblée nationale ». Leur objectif ? : marquer, au nom du peuple français qu’ils disent représenter, leur prééminence sur le Roi, affirmer que ce n’est plus le monarque qui incarne le Royaume mais la « représentation nationale ». Dès lors, les députés de l’Assemblée captent la légitimité pour légiférer et gouverner en lieu et place du Roi. Il s’agit véritablement d’une prise illégale de pouvoir, le corps de l’Assemblée remplaçant celui du Roi à la tête du Royaume.

L’architecture générale du livre s’appuie sur les quelques 130 questions auxquelles les Américains demandèrent aux Allemands de répondre en 1945 afin d’organiser la dénazification du pays, mais en les détournant souvent et prenant à de nombreuses reprises le contre-pied des attentes des vainqueurs. A bien des égards, le livre est ainsi non seulement à contre-courant de la doxa habituelle, mais camoufle également bien des aspects d’une réalité que l’Allemagne de la fin des années 1940 refusait de reconnaître : « Ma conscience devenue très sensible me fait craindre de participer à un acte capable, dans ces circonstances incontrôlables, de nuire sur l’ordre de puissances étrangères à un pays et à un peuple dont je suis irrévocablement ». Certaines questions font l’objet de longs développements, mais presque systématiquement un humour grinçant y est présent, comme lorsqu’il s’agit simplement d’indiquer son lieu de naissance : « Je découvre avec étonnement que, grâce à mon lieu de naissance (Kiel), je peux me considérer comme un homme nordique, et l’idée qu’en comparaison avec ma situation les New-Yorkais doivent passer pour des Méridionaux pleins de tempérament m’amuse beaucoup ». Et à la même question, à propos des manifestations des SA dans la ville avant la prise du pouvoir par les nazis : « Certes, la couleur de leurs uniformes était affreuse, mais on ne regarde pas l’habit d’un homme, on regarde son coeur. On ne savait pas au juste ce que ces gens-là voulaient. Du moins semblaient-ils le vouloir avec fermeté … Ils avaient de l’élan, on était bien obligé de le reconnaître, et ils étaient merveilleusement organisés. Voilà ce qu’il nous fallait : élan et organisation ». Au fil des pages, il revient à plusieurs reprises sur son attachement à la Prusse traditionnelle, retrace l’histoire de sa famille, développe ses relations compliquées avec les religions et les Eglises, évoque des liens avec de nombreuses personnes juives (dont sa femme), donne de longues précisions sur ses motivations à l’époque de l’assassinat de Rathenau, sur son procès ultérieur et sur son séjour en prison. Suivant le fil des questions posées, il détaille son éducation, son cursus scolaire, son engagement dans les mouvements subversifs « secrets », retrace ses activités professionnelles successives avec un détachement qui parfois peu surprendre mais correspond à l’humour un peu grinçant qui irrigue le texte, comme lorsqu’il parle de son éditeur et ami Rowohlt. Il revient bien sûr longuement sur les corps francs entre 1919 et 1923, sur l’impossibilité à laquelle il se heurte au début de la Seconde guerre mondiale pour faire accepter son engagement volontaire, tout en racontant qu’il avait obtenu en 1919 la plus haute de ses neuf décorations en ayant rapporté à son commandant… « un pot de crème fraîche. Il avait tellement envie de manger un poulet à la crème ! ». Toujours ce côté décalé, ce deuxième degré que les Américains n’ont probablement pas compris. La première rencontre avec Hitler, le putsch de 1923, la place des élites bavaroises et leurs rapports avec l’armée de von Seeckt, la propagande électorale à la fin des années 1920, et après l’arrivée au pouvoir du NSDAP les actions (et les doutes) des associations d’anciens combattants et de la SA, sont autant de thèmes abordés au fil des pages, toujours en se présentant et en montrant la situation de l’époque avec détachement, presque éloignement, tout en étant semble-t-il hostile sur le fond et désabusé dans la forme. Les propos qu’il tient au sujet de la nuit des longs couteaux sont parfois étonnants, mais finalement « dans ces circonstances, chaque acte est un crime, la seule chose qui nous reste est l’inaction. C’est en tout cas la seule attitude décente ». Ce n’est finalement qu’en 1944 qu’il lui est demandé de prêter serment au Führer dans le cadre de la montée en puissance du Volkssturm, mais « l’homme qui me demandait le serment exigeait de moi que je défende la patrie. Mais je savais que ce même homme jugeait le peuple allemand indigne de survivre à sa défaite ». Conclusion : défendre la patrie « ne pouvait signifier autre chose que de la préserver de la destruction ». Toujours les paradoxes. Dans la dernière partie, le comportement des Américains vainqueurs est souvent présenté de manière négative, évoque les difficultés quotidiennes dans son petit village de haute Bavière : une façon de presque renvoyer dos-à-dos imbécilité nazie et bêtise alliée… et donc de s’exonérer soi-même.

L’architecture générale du livre s’appuie sur les quelques 130 questions auxquelles les Américains demandèrent aux Allemands de répondre en 1945 afin d’organiser la dénazification du pays, mais en les détournant souvent et prenant à de nombreuses reprises le contre-pied des attentes des vainqueurs. A bien des égards, le livre est ainsi non seulement à contre-courant de la doxa habituelle, mais camoufle également bien des aspects d’une réalité que l’Allemagne de la fin des années 1940 refusait de reconnaître : « Ma conscience devenue très sensible me fait craindre de participer à un acte capable, dans ces circonstances incontrôlables, de nuire sur l’ordre de puissances étrangères à un pays et à un peuple dont je suis irrévocablement ». Certaines questions font l’objet de longs développements, mais presque systématiquement un humour grinçant y est présent, comme lorsqu’il s’agit simplement d’indiquer son lieu de naissance : « Je découvre avec étonnement que, grâce à mon lieu de naissance (Kiel), je peux me considérer comme un homme nordique, et l’idée qu’en comparaison avec ma situation les New-Yorkais doivent passer pour des Méridionaux pleins de tempérament m’amuse beaucoup ». Et à la même question, à propos des manifestations des SA dans la ville avant la prise du pouvoir par les nazis : « Certes, la couleur de leurs uniformes était affreuse, mais on ne regarde pas l’habit d’un homme, on regarde son coeur. On ne savait pas au juste ce que ces gens-là voulaient. Du moins semblaient-ils le vouloir avec fermeté … Ils avaient de l’élan, on était bien obligé de le reconnaître, et ils étaient merveilleusement organisés. Voilà ce qu’il nous fallait : élan et organisation ». Au fil des pages, il revient à plusieurs reprises sur son attachement à la Prusse traditionnelle, retrace l’histoire de sa famille, développe ses relations compliquées avec les religions et les Eglises, évoque des liens avec de nombreuses personnes juives (dont sa femme), donne de longues précisions sur ses motivations à l’époque de l’assassinat de Rathenau, sur son procès ultérieur et sur son séjour en prison. Suivant le fil des questions posées, il détaille son éducation, son cursus scolaire, son engagement dans les mouvements subversifs « secrets », retrace ses activités professionnelles successives avec un détachement qui parfois peu surprendre mais correspond à l’humour un peu grinçant qui irrigue le texte, comme lorsqu’il parle de son éditeur et ami Rowohlt. Il revient bien sûr longuement sur les corps francs entre 1919 et 1923, sur l’impossibilité à laquelle il se heurte au début de la Seconde guerre mondiale pour faire accepter son engagement volontaire, tout en racontant qu’il avait obtenu en 1919 la plus haute de ses neuf décorations en ayant rapporté à son commandant… « un pot de crème fraîche. Il avait tellement envie de manger un poulet à la crème ! ». Toujours ce côté décalé, ce deuxième degré que les Américains n’ont probablement pas compris. La première rencontre avec Hitler, le putsch de 1923, la place des élites bavaroises et leurs rapports avec l’armée de von Seeckt, la propagande électorale à la fin des années 1920, et après l’arrivée au pouvoir du NSDAP les actions (et les doutes) des associations d’anciens combattants et de la SA, sont autant de thèmes abordés au fil des pages, toujours en se présentant et en montrant la situation de l’époque avec détachement, presque éloignement, tout en étant semble-t-il hostile sur le fond et désabusé dans la forme. Les propos qu’il tient au sujet de la nuit des longs couteaux sont parfois étonnants, mais finalement « dans ces circonstances, chaque acte est un crime, la seule chose qui nous reste est l’inaction. C’est en tout cas la seule attitude décente ». Ce n’est finalement qu’en 1944 qu’il lui est demandé de prêter serment au Führer dans le cadre de la montée en puissance du Volkssturm, mais « l’homme qui me demandait le serment exigeait de moi que je défende la patrie. Mais je savais que ce même homme jugeait le peuple allemand indigne de survivre à sa défaite ». Conclusion : défendre la patrie « ne pouvait signifier autre chose que de la préserver de la destruction ». Toujours les paradoxes. Dans la dernière partie, le comportement des Américains vainqueurs est souvent présenté de manière négative, évoque les difficultés quotidiennes dans son petit village de haute Bavière : une façon de presque renvoyer dos-à-dos imbécilité nazie et bêtise alliée… et donc de s’exonérer soi-même.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le choc de la Grande Guerre devait anéantir ses tentatives alternatives, mais d’autres devaient naitre sur les ruines de notre continent. L’expérience révolutionnaire et poétique de Fiume en 1917 sera une autre forme de cette recherche d’une communauté idéale. Mais cela est déjà une autre histoire.

Le choc de la Grande Guerre devait anéantir ses tentatives alternatives, mais d’autres devaient naitre sur les ruines de notre continent. L’expérience révolutionnaire et poétique de Fiume en 1917 sera une autre forme de cette recherche d’une communauté idéale. Mais cela est déjà une autre histoire.

Les Réprouvés s’ouvre sur une citation de Franz Schauweker : « Dans la vie, le sang et la connaissance doivent coïncider. Alors surgit l’esprit. » Là est toute la leçon de l’œuvre, qui oppose connaissance et expérience et finit par découvrir que ces deux opposés s’attirent inévitablement. Une question se pose alors : faut-il laisser ces deux attractions s’annuler, se percuter, se détruire et avec elles celui qui les éprouve ; ou bien faut-il résoudre la tension dans la création et la réflexion.

Les Réprouvés s’ouvre sur une citation de Franz Schauweker : « Dans la vie, le sang et la connaissance doivent coïncider. Alors surgit l’esprit. » Là est toute la leçon de l’œuvre, qui oppose connaissance et expérience et finit par découvrir que ces deux opposés s’attirent inévitablement. Une question se pose alors : faut-il laisser ces deux attractions s’annuler, se percuter, se détruire et avec elles celui qui les éprouve ; ou bien faut-il résoudre la tension dans la création et la réflexion.

Toute la subtilité de l'auteur, qui parle en scientifique et non en donneur de leçon de morale, consiste à rappeler qu'en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, il n'y a aucune corrélation entre le phénomène génétique et le phénomène culturel, compris en sa large acceptation. On peut donc en première approche qualifier la pensée de Lévi-Strauss comme un structuralisme scientifique, a-raciste (et non anti-raciste comme on le verra par la suite). En effet là où le raciste proclame « La culture est conséquence déterminée de la biologie », Lévi-Strauss ne répond pas, comme les penseurs de l’UNESCO, héritiers de l'Universalisme chrétien dévoyé « Cette vision de l'Homme est infondée car immorale », mais que son manque de fondement provient de son manque de consistance scientifique, en tant qu'inférence logique déterminée et confirmée par l'expérience. Les sciences de la seconde moitié du XXe siècle n'auront malheureusement pas apporté plus de réponse à ces questions, déclarées taboues par les forces politiques qui gouvernent l'Occident depuis la sortie de la guerre.

Toute la subtilité de l'auteur, qui parle en scientifique et non en donneur de leçon de morale, consiste à rappeler qu'en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, il n'y a aucune corrélation entre le phénomène génétique et le phénomène culturel, compris en sa large acceptation. On peut donc en première approche qualifier la pensée de Lévi-Strauss comme un structuralisme scientifique, a-raciste (et non anti-raciste comme on le verra par la suite). En effet là où le raciste proclame « La culture est conséquence déterminée de la biologie », Lévi-Strauss ne répond pas, comme les penseurs de l’UNESCO, héritiers de l'Universalisme chrétien dévoyé « Cette vision de l'Homme est infondée car immorale », mais que son manque de fondement provient de son manque de consistance scientifique, en tant qu'inférence logique déterminée et confirmée par l'expérience. Les sciences de la seconde moitié du XXe siècle n'auront malheureusement pas apporté plus de réponse à ces questions, déclarées taboues par les forces politiques qui gouvernent l'Occident depuis la sortie de la guerre.

Lévi-Strauss distingue pour les besoins de ses démonstrations trois types de culture que chaque société peut, de son propre point de vue, soumettre à son entendement : 1. Celles qui sont ses contemporaines, mais qui se trouvent à un autre lieu du globe ; 2. Celles qui se sont manifestées dans un espace commun à la sienne, mais à des temps antérieurs ; 3. Enfin celles qui cumulent à la fois l’éloignement spatial et temporel. En ce qui concerne les cultures du troisième groupe, le problème s’avère réglé d’avance : quoiqu’elle compose, selon les chiffres de l’ethnologie moderne, 90 à 99% de la totalité des civilisations qui ont existé depuis l’éveil de l’homme à la culture, la majorité ne sera jamais connue de façon satisfaisante, particulièrement en raison du manque de traces écrites qui la caractérise. Toute assertion globale à leur endroit apparait dès lors douteuse pour l’esprit scientifique.

Lévi-Strauss distingue pour les besoins de ses démonstrations trois types de culture que chaque société peut, de son propre point de vue, soumettre à son entendement : 1. Celles qui sont ses contemporaines, mais qui se trouvent à un autre lieu du globe ; 2. Celles qui se sont manifestées dans un espace commun à la sienne, mais à des temps antérieurs ; 3. Enfin celles qui cumulent à la fois l’éloignement spatial et temporel. En ce qui concerne les cultures du troisième groupe, le problème s’avère réglé d’avance : quoiqu’elle compose, selon les chiffres de l’ethnologie moderne, 90 à 99% de la totalité des civilisations qui ont existé depuis l’éveil de l’homme à la culture, la majorité ne sera jamais connue de façon satisfaisante, particulièrement en raison du manque de traces écrites qui la caractérise. Toute assertion globale à leur endroit apparait dès lors douteuse pour l’esprit scientifique.

Lévi-Strauss affirme que c'est l'objectivité des critères de hiérarchisation, intime à la pensée occidentale, qui permettent de la fonder, et qui peuvent se ramener, selon Leslie White6, à deux principaux : 1. L’accroissement continuel de la quantité d’énergie disponible par habitant et 2. La protection et la prolongation de la vie humaine capacitive. Ainsi tout homme désire, sauf cas pathologique, prolonger sa vie en pleine santé sur Terre. Quelle réponse plus admirable a été fournie à cet enjeu que la médecine et le mode de vie occidental ne sauraient offrir ? Toutes les sociétés (c'est une structure universelle) requièrent un accroissement de connaissances, de techniques et de savoir-faire afin de modeler leurs environnements selon leurs normes. Quel outil plus raffiné et plus efficace à cet effet que sont la Mathématique, la Science et la Technique occidentales ? Nous pourrions même aller plus loin (mais ce serait déjà rentrer dans une forme de subjectivisme idéologique) en posant pour principe qu'il y a en tout être humain une Volonté d'émancipation individuelle du cadre des méta-structures collectives, et que l'individualisme européen triomphant et prosélyte offre un médium privilégié à cette émancipation.

Lévi-Strauss affirme que c'est l'objectivité des critères de hiérarchisation, intime à la pensée occidentale, qui permettent de la fonder, et qui peuvent se ramener, selon Leslie White6, à deux principaux : 1. L’accroissement continuel de la quantité d’énergie disponible par habitant et 2. La protection et la prolongation de la vie humaine capacitive. Ainsi tout homme désire, sauf cas pathologique, prolonger sa vie en pleine santé sur Terre. Quelle réponse plus admirable a été fournie à cet enjeu que la médecine et le mode de vie occidental ne sauraient offrir ? Toutes les sociétés (c'est une structure universelle) requièrent un accroissement de connaissances, de techniques et de savoir-faire afin de modeler leurs environnements selon leurs normes. Quel outil plus raffiné et plus efficace à cet effet que sont la Mathématique, la Science et la Technique occidentales ? Nous pourrions même aller plus loin (mais ce serait déjà rentrer dans une forme de subjectivisme idéologique) en posant pour principe qu'il y a en tout être humain une Volonté d'émancipation individuelle du cadre des méta-structures collectives, et que l'individualisme européen triomphant et prosélyte offre un médium privilégié à cette émancipation.

Bien sûr le relativisme culturel dont fait preuve Lévi-Strauss pour les besoins de ses démonstrations parait de prime abord en contradiction avec son appel renouvelé à maintenir coûte que coûte nos spécificités civilisationnelles. Mais dans les temps troubles que nous traversons actuellement, le paradoxe est loin d’être insoluble.

Bien sûr le relativisme culturel dont fait preuve Lévi-Strauss pour les besoins de ses démonstrations parait de prime abord en contradiction avec son appel renouvelé à maintenir coûte que coûte nos spécificités civilisationnelles. Mais dans les temps troubles que nous traversons actuellement, le paradoxe est loin d’être insoluble.

En France, l’identité politique des historiens de la Révolution est toujours passée au crible et leurs conclusions soupçonnées d’être biaisées par un parti pris idéologique. La polémique récente,

En France, l’identité politique des historiens de la Révolution est toujours passée au crible et leurs conclusions soupçonnées d’être biaisées par un parti pris idéologique. La polémique récente,  Ces idées communes incarnent ce qu’il nomme « la libre pensée ». Cochin dénonce la logique nihiliste de cette esprit né des idéaux philosophiques des Lumières qui tend à déraciner les hommes en les coupant de leurs attaches traditionnelles. Elle s’attaque violemment à l’ordre ancien sans lui proposer d’alternative. Cette philosophie fondée sur un idéal d’égalité entre les individus représente pour lui une abstraction dangereuse. Quand l’ancienne société était organique, composée d’ordres et d’états, la nouvelle société jacobine, dont on voit l’avènement sous la Révolution, est caractérisée par « l’anomie ». Le peuple devient un composé « d’atomes politiques » désorganisé et affaibli. L’historien Gérard Grunberg explique : « Pour Cochin, la Révolution est davantage l’avènement d’un nouveau type de socialisation qu’une bataille sociale ou un transfert de propriété. Elle est discours plus qu’action. » Ce phénomène se concrétise en 1789, mais il est, pour Cochin, l’aboutissement d’un travail de sape amorcé autour des années 1750. « Avant la Terreur sanglante de 93, il y eut, de 1765 à 1780, dans la république des lettres, une terreur sèche, dont l’Encyclopédie fut le comité de salut public, et d’Alembert le Robespierre. » L’enjeu de ses recherches est ainsi de montrer la passerelle entre ce pouvoir intellectuel et le pouvoir politique.

Ces idées communes incarnent ce qu’il nomme « la libre pensée ». Cochin dénonce la logique nihiliste de cette esprit né des idéaux philosophiques des Lumières qui tend à déraciner les hommes en les coupant de leurs attaches traditionnelles. Elle s’attaque violemment à l’ordre ancien sans lui proposer d’alternative. Cette philosophie fondée sur un idéal d’égalité entre les individus représente pour lui une abstraction dangereuse. Quand l’ancienne société était organique, composée d’ordres et d’états, la nouvelle société jacobine, dont on voit l’avènement sous la Révolution, est caractérisée par « l’anomie ». Le peuple devient un composé « d’atomes politiques » désorganisé et affaibli. L’historien Gérard Grunberg explique : « Pour Cochin, la Révolution est davantage l’avènement d’un nouveau type de socialisation qu’une bataille sociale ou un transfert de propriété. Elle est discours plus qu’action. » Ce phénomène se concrétise en 1789, mais il est, pour Cochin, l’aboutissement d’un travail de sape amorcé autour des années 1750. « Avant la Terreur sanglante de 93, il y eut, de 1765 à 1780, dans la république des lettres, une terreur sèche, dont l’Encyclopédie fut le comité de salut public, et d’Alembert le Robespierre. » L’enjeu de ses recherches est ainsi de montrer la passerelle entre ce pouvoir intellectuel et le pouvoir politique.

L’empereur Frédéric II est, comme le rappelle à plusieurs reprises l’auteur, l’un des derniers, dans la lignée de Charlemagne, à tenter une restauration (Restitutio) de l’Empire romain. Héritier au deuxième de degré de Frédéric Ier Barberousse, empereur germanique, il est surtout un enfant quand son père Henri VI meurt. En ces premières années du XIIIe siècle, il est donc un enfant placé sous la tutelle de sa mère Constance, qui occupe la régence du royaume de Sicile (incluant alors tout le Sud de l’Italie en plus de la grande île), mais aussi sous celle du pape. Ce dernier souhaite maintenir une suzeraineté sur le royaume de Sicile. En effet, Frédéric est par ses héritages roi de Sicile mais aussi prétendant à la dignité impériale : il peut de jure encercler les villes d’Italie du Nord (logiquement comprise dans un royaume de Pavie devenu fictif depuis le XIIe siècle) et la papauté (appuyant son indépendance sur le fameux faux intitulé « Donation de Constantin »). Voilà donc dès son enfance les forces profondes qui vont s’opposer à son autorité : les bourgeoisies urbaines en plein essor (que ce soit dans les royaumes et fiefs constitutifs de l’Empire, en Germanie notamment, ou en Italie), les grands princes d’Empire (qui ne veulent pas se laisser dicter une centralisation, voire même une hérédité à la dignité impériale) et surtout Rome.

L’empereur Frédéric II est, comme le rappelle à plusieurs reprises l’auteur, l’un des derniers, dans la lignée de Charlemagne, à tenter une restauration (Restitutio) de l’Empire romain. Héritier au deuxième de degré de Frédéric Ier Barberousse, empereur germanique, il est surtout un enfant quand son père Henri VI meurt. En ces premières années du XIIIe siècle, il est donc un enfant placé sous la tutelle de sa mère Constance, qui occupe la régence du royaume de Sicile (incluant alors tout le Sud de l’Italie en plus de la grande île), mais aussi sous celle du pape. Ce dernier souhaite maintenir une suzeraineté sur le royaume de Sicile. En effet, Frédéric est par ses héritages roi de Sicile mais aussi prétendant à la dignité impériale : il peut de jure encercler les villes d’Italie du Nord (logiquement comprise dans un royaume de Pavie devenu fictif depuis le XIIe siècle) et la papauté (appuyant son indépendance sur le fameux faux intitulé « Donation de Constantin »). Voilà donc dès son enfance les forces profondes qui vont s’opposer à son autorité : les bourgeoisies urbaines en plein essor (que ce soit dans les royaumes et fiefs constitutifs de l’Empire, en Germanie notamment, ou en Italie), les grands princes d’Empire (qui ne veulent pas se laisser dicter une centralisation, voire même une hérédité à la dignité impériale) et surtout Rome.

Paradoxalement, enfin, la biographie de ce personnage plus que controversé du Moyen Age est assez détachée des polémiques qui ont ponctué les publications de Sylvain Gouguenheim. En effet l’universitaire avait suscité des clivages particulièrement violents à l’occasion de son Aristote au mont Saint-Michel il y a quelques années. Sur les rapports de Frédéric II au monde arabe, l’auteur semble avancer à pas de loup. Il faut dire qu’il avait fait débat comme l’objet de son livre… Frédéric fut en effet voué aux gémonies par ses contemporains pour avoir obtenu par la négociation et non par le combat la souveraineté sur quelques parcelles des Etats latins perdus quelques années auparavant. Il a en effet obtenu par le traité de Jaffa quelques places, mais rien de bien viable pour maintenir durablement la présence croisée au Levant. Effectivement, les Etats latins ne durèrent pas. Sur les rapports savants, intellectuels qui étaient au cœur de ses précédentes réflexions sur la Renaissance des idées en Occident, l’auteur conclue en s’appuyant sur la faiblesse des sources sur le fait qu’il a pu y avoir influence, mais que celle-ci est difficilement quantifiable. On se reportera au récent ouvrage qui pourra renseigner précisément sur quelques aspects de la Sicile comme plaque tournante des échanges culturels entre Nord et Sud de la Méditerranée (Héritages arabo-islamiques dans l’Europe méditerranéenne), l’auteur se concentrant uniquement sur la ville de Lucera, cas inédit d’une population musulmane concentrée en une ville pouvant demeurer musulmane au cœur même de l’Italie chrétienne.

Paradoxalement, enfin, la biographie de ce personnage plus que controversé du Moyen Age est assez détachée des polémiques qui ont ponctué les publications de Sylvain Gouguenheim. En effet l’universitaire avait suscité des clivages particulièrement violents à l’occasion de son Aristote au mont Saint-Michel il y a quelques années. Sur les rapports de Frédéric II au monde arabe, l’auteur semble avancer à pas de loup. Il faut dire qu’il avait fait débat comme l’objet de son livre… Frédéric fut en effet voué aux gémonies par ses contemporains pour avoir obtenu par la négociation et non par le combat la souveraineté sur quelques parcelles des Etats latins perdus quelques années auparavant. Il a en effet obtenu par le traité de Jaffa quelques places, mais rien de bien viable pour maintenir durablement la présence croisée au Levant. Effectivement, les Etats latins ne durèrent pas. Sur les rapports savants, intellectuels qui étaient au cœur de ses précédentes réflexions sur la Renaissance des idées en Occident, l’auteur conclue en s’appuyant sur la faiblesse des sources sur le fait qu’il a pu y avoir influence, mais que celle-ci est difficilement quantifiable. On se reportera au récent ouvrage qui pourra renseigner précisément sur quelques aspects de la Sicile comme plaque tournante des échanges culturels entre Nord et Sud de la Méditerranée (Héritages arabo-islamiques dans l’Europe méditerranéenne), l’auteur se concentrant uniquement sur la ville de Lucera, cas inédit d’une population musulmane concentrée en une ville pouvant demeurer musulmane au cœur même de l’Italie chrétienne.

« Atteindre et comprendre notre temps […] à travers l’histoire lente des civilisations » (p. 143) tel est l’objectif central de cet étonnant manuel de classes de terminales publié par les éditions Belin en 1963, intitulé Le monde actuel. Histoire et civilisations, et signé par S. Baille, F. Braudel et R. Philippe. L’ouvrage de Fernand Braudel que nous appelons aujourd’hui Grammaire des civilisations est la partie centrale de ce manuel (des pages 143 à 475). C’est sous ce titre particulièrement fécond – qui reprend le titre générique des chapitres 13 à 15 du manuel de 1963 – que les éditions Arthaud publieront le texte en 1987, deux ans après la mort de Fernand Braudel.

« Atteindre et comprendre notre temps […] à travers l’histoire lente des civilisations » (p. 143) tel est l’objectif central de cet étonnant manuel de classes de terminales publié par les éditions Belin en 1963, intitulé Le monde actuel. Histoire et civilisations, et signé par S. Baille, F. Braudel et R. Philippe. L’ouvrage de Fernand Braudel que nous appelons aujourd’hui Grammaire des civilisations est la partie centrale de ce manuel (des pages 143 à 475). C’est sous ce titre particulièrement fécond – qui reprend le titre générique des chapitres 13 à 15 du manuel de 1963 – que les éditions Arthaud publieront le texte en 1987, deux ans après la mort de Fernand Braudel. En juin 1959, lorsque le programme définitif officiel est publié, Braudel a dû mettre de l’eau dans son vin, mais l’essentiel est passé : le premier trimestre de la classe de terminale est certes consacré à « la naissance du monde contemporain (de 1914 à nos jours) », mais les deuxième et troisième trimestres vont permettre d’étudier « les civilisations du monde contemporain » et se terminent par une étude des « grands problèmes mondiaux du moment ». Cette refonte complète de l’année de terminale serait encore révolutionnaire aujourd’hui. On imagine facilement ce que ce nouveau programme a été au début des années 60. Maurice Aymard (voir « À lire ») se rappelle qu’« évacuer l’événement de l’enseignement de l’histoire, ou du moins le reléguer au second plan, même pour une seule année : la réforme était trop brutale pour être acceptée telle quelle, et les résistances ne tardèrent pas […]. “Les faits” d’un côté, “le bavardage” ou “l’abstraction” de l’autre. Les auteurs des nouveaux manuels […] n’hésitent pas à confesser leur perplexité, sinon leur méfiance ». D’où l’importance du manuel publié par les éditions Belin… où l’on attend Fernand Braudel au tournant.

En juin 1959, lorsque le programme définitif officiel est publié, Braudel a dû mettre de l’eau dans son vin, mais l’essentiel est passé : le premier trimestre de la classe de terminale est certes consacré à « la naissance du monde contemporain (de 1914 à nos jours) », mais les deuxième et troisième trimestres vont permettre d’étudier « les civilisations du monde contemporain » et se terminent par une étude des « grands problèmes mondiaux du moment ». Cette refonte complète de l’année de terminale serait encore révolutionnaire aujourd’hui. On imagine facilement ce que ce nouveau programme a été au début des années 60. Maurice Aymard (voir « À lire ») se rappelle qu’« évacuer l’événement de l’enseignement de l’histoire, ou du moins le reléguer au second plan, même pour une seule année : la réforme était trop brutale pour être acceptée telle quelle, et les résistances ne tardèrent pas […]. “Les faits” d’un côté, “le bavardage” ou “l’abstraction” de l’autre. Les auteurs des nouveaux manuels […] n’hésitent pas à confesser leur perplexité, sinon leur méfiance ». D’où l’importance du manuel publié par les éditions Belin… où l’on attend Fernand Braudel au tournant. Mais il ne s’arrête pas là. Si les civilisations sont des structures spatiales, sociales, économiques et mentales, elles sont également autre chose : « les civilisations sont des continuités » en ce sens où « parmi les coordonnées anciennes (certaines) restent valables aujourd’hui encore » (p. 161). C’est là que Fernand Braudel place le rôle central de l’histoire à la fois comme science mais aussi comme ré-interprétation et re-construction permanente par les sociétés présentes de leur propre passé : « tout ce par quoi passé et présent se court-circuitent souvent à des siècles et des siècles de distance » (p. 161). Alain Brunhes a raison d’insister sur l’importance de ce court-circuit dans le raisonnement braudélien (voir « À lire »). C’est bien lui qui permet de donner du sens à l’ensemble de l’édifice : « une civilisation, ce n’est donc ni une économie donnée, ni une société donnée, mais ce qui, à travers des séries d’économies, des séries de sociétés, persistent à vivre en ne se laissant qu’à peine et peu à peu infléchir […]. La multiplicité évidente des explications de l’histoire, leur écartèlement entre des points de vue différents, leurs contradictions mêmes s’accordent, en fait, dans une dialectique particulière à l’histoire, fondée sur la diversité des temps historiques eux-mêmes : temps rapide des événements, temps allongé des épisodes, temps ralenti et paresseux des civilisations » (p. 167 et p. 5).