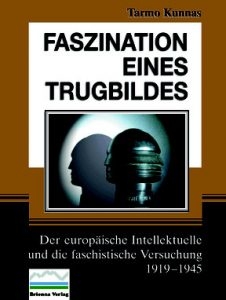

Tarmo Kunnas

Faszination eines Trugbildes: Die europäische Intelligenz und die faschistischeVersuchung 1919-1945

Brienna Verlag, 2017

Faszination eines Trugbildes (The Fascination of an Illusion) by Tarmo Kunnas is an unusual book in several respects. It sets out to examine what in the subtitle to the book is described as “the European intellectual and the fascist temptation, 1919-1945.” “Here,” Kunnas explains, “the tragedy of fascism is seen through the opera glasses of the person it has captivated, and my book for its part is intended to complete a picture of the fascist movements.” (p. 9) In his Foreword, Kunnas tells us that his book deals with the relationship of more than seventy European intellectuals from fifteen nations who were “tempted” by fascism.

Faszination eines Trugbildes (The Fascination of an Illusion) by Tarmo Kunnas is an unusual book in several respects. It sets out to examine what in the subtitle to the book is described as “the European intellectual and the fascist temptation, 1919-1945.” “Here,” Kunnas explains, “the tragedy of fascism is seen through the opera glasses of the person it has captivated, and my book for its part is intended to complete a picture of the fascist movements.” (p. 9) In his Foreword, Kunnas tells us that his book deals with the relationship of more than seventy European intellectuals from fifteen nations who were “tempted” by fascism.

The writer is Finnish, and this lengthy work of over seven hundred pages was first published in Finnish as Fasismin Lumous (The Enchantment of Fascism) in 2013, translated into German, and published by Brienna Verlag, a small, Right-wing German language publishing house, in 2017. Two works on Friedrich Nietzsche by Kunnas have previously been published by the same imprint. Indeed, Kunnas has had several of his works published in French and German, and yet there has been nothing to date in English. Is the potential interest in the subject reckoned to be so low among the potentially much larger Anglophone readership?

The translation under review was subsidized by a body called the Finnish Literature Exchange, a non-profit organization which helps Finnish writers by bearing some of the costs of translating, printing, and publishing their works in other languages. It is interesting that this book has so far found no English-language publishing house willing to take on the commercial risk of issuing such a wide-ranging study of fascist thinkers.

Kunnas does not take the reader through the customary knee-jerk procedure almost mandatory when writing about fascist writers and intellectuals, which is to say that he refrains from intimating that the writers studied here are not intellectuals or thinkers in the true sense of the word by using the supercilious quotation marks around those terms that are dear to the professional mainstream critic, indicating that the said critic is impervious to the blandishments of the fascist beast. This book is mercifully free of this and other anti-fascist “health warnings.”

The German title of Kunnas’ book raises a question. The word Trugbild has a mainly negative connotation in German. A more obvious translation, assuming the online dictionary translations of lumous are correct and correspond to the Latin root, might be “illusion,” or Täuschung in German; lumous can apparently also mean something like “chimera,” “illusionary dream,” or “delusion”; likewise “charm,” “spell,” or “dream.” There is a considerable difference between the fascination of a charm and the fascination of an illusion. This is not quibbling, for while Kunnas is well-focussed when he examines and quotes the political statements of the many writers he considers here, he is (deliberately?) ambiguous when it comes to his own approbation or otherwise of “fascist temptation.” Calling this work Trugbild tilts it in the direction of a negative interpretation.

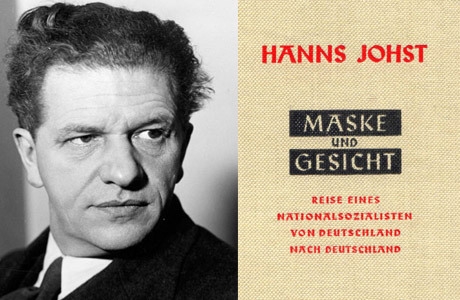

In this book, Kunnas seeks to provide a wide-ranging overview of the writings of creative writers and philosophers in the inter-war years who felt attracted in at least some respects to fascism. They include Gottfried Benn, Robert Brasillach, Louis-Ferdinand Céline, Hanns Johst, José Antonio Primo de Rivera, Alphonse de Chateaubriant, Emil Cioran, Wyndham Lewis, Filippo Marinetti, Örnulf Tigerstedt, Knut Hamsun, Martin Heidegger, and many more. There are, perhaps inevitably, omissions likely to surprise: D. H. Lawrence, T. S. Eliot, and Evelyn Waugh receive hardly a mention. While Scandinavian countries are well-covered, as is to be expected, with the exception of Romania, Central European writers hardly feature at all. This is probably owing to Kunnas’ personal familiarity with Scandinavian writers and his ignorance of Central European languages, but it creates doubt as to whether this work constitutes a balanced assessment. Did Hungary and Bulgaria have no intellectuals of note to merit inclusion?

In his Foreword, Kunnas says his objective is to examine “why fascism in the inter-war years held such attraction for the European intelligentsia and on the people of the time.” In fact, this study does not look at the attraction fascism held for people in general; it focuses exclusively on writers. The organization of the book is unusual. Instead of covering his ground with chapters devoted to specific writers or nations, Kunnas works through chapters which revolve around given themes, and then scrutinizes in each an array of writers in relation to its theme. Here are the titles of a few of the many chapters: “Exactness is not Truth,” “Mistrust of the Good in People,” “Social Darwinism,” “Puritanism,” “The Weakness of Parliamentarianism,” and “Against Faith in Progress.” For each of these, Kunnas provides the reader with an abundance of examples of how, within the perspective of the given theme, many intellectuals inclined towards fascism and a fascist solution, or towards an interpretation of the theme. This unusual approach has the advantage that it shifts focus from a biographical account to a philosophical and theoretical one so that the reader is compelled to think about the matter at hand firstly, and about the writers and thinkers drawn to it secondly; that is to say, he looks at the subject in respect of the theme itself and how fascist thinkers and fascist thought approached and evaluated each given theme. This is an original alternative to the standard presentation in critical assessments of the relation of writers to certain themes, as in potted biographies and the organization of such books into the intellectual, political, and literary career of one writer per chapter.

In his Foreword, Kunnas says his objective is to examine “why fascism in the inter-war years held such attraction for the European intelligentsia and on the people of the time.” In fact, this study does not look at the attraction fascism held for people in general; it focuses exclusively on writers. The organization of the book is unusual. Instead of covering his ground with chapters devoted to specific writers or nations, Kunnas works through chapters which revolve around given themes, and then scrutinizes in each an array of writers in relation to its theme. Here are the titles of a few of the many chapters: “Exactness is not Truth,” “Mistrust of the Good in People,” “Social Darwinism,” “Puritanism,” “The Weakness of Parliamentarianism,” and “Against Faith in Progress.” For each of these, Kunnas provides the reader with an abundance of examples of how, within the perspective of the given theme, many intellectuals inclined towards fascism and a fascist solution, or towards an interpretation of the theme. This unusual approach has the advantage that it shifts focus from a biographical account to a philosophical and theoretical one so that the reader is compelled to think about the matter at hand firstly, and about the writers and thinkers drawn to it secondly; that is to say, he looks at the subject in respect of the theme itself and how fascist thinkers and fascist thought approached and evaluated each given theme. This is an original alternative to the standard presentation in critical assessments of the relation of writers to certain themes, as in potted biographies and the organization of such books into the intellectual, political, and literary career of one writer per chapter.

However, there is a significant downside to this approach. Because the writer is necessarily drawing attention to individuals by pointing to their writing, and the books abound with quotations from primary texts, in each chapter Kunnas is compelled to switch abruptly from one writer to the next in the context of the theme. Thus, the reader has the experience of being constantly “jolted” from one writer to the next, thrown from the quotations of one writer into quotations from the next. Kunnas is like a conjurer, pulling one writer out of his hat after the other, not giving the reader time to consider one writer’s relation to a theme before the next writer is presented for consideration. The book more closely resembles a collection of examples and quotations than a balanced thesis or study. This reviewer felt mentally seasick after being constantly driven from one writer to the next. Here is a brief example of Kunnas’ style:

Jünger’s thought was free from the race-mysticism of the National Socialists, and even as a nationalist, he was open to outside influences. In this respect, he was closer to young Italian Fascists than to his National Socialist compatriots. It is a historical paradox that those very young Italians had lifted their battle cry against Jünger’s fatherland. There was no question of inter-fascist solidarity then.

Hans Grimm displayed social Darwinism in his essays and in his novel Volk ohne Raum. Any nation has a right which it can seize by force. Strong nations respect one another, but weak peoples earn no respect. (p. 266)

The last remark in this example is provided with a reference to Hans Grimm’s work. This brings me to another unusual feature of this book, one in which I see no advantage. Instead of reference numbers taking the reader to the name of the work and page number cited as is customary, the reader is taken to a name and date – in this case not Grimm, but someone called Gümbel, and from there to another number, which is the page number from which the quotation is taken in Gümbel’s work, listed under another index of writers. Finally, the patient reader will discover that the quotation is from page 115 of a work by Annette Gümbel that was published in Darmstadt in 2003 by the Hesse Historical Commission. Every reference in the book involves a “redirection” of this kind from page reference to source.

Faszination eines Trugbildes lies uneasily between an academic study and a handbook, but fails to convince as either. There are too many references and abrupt changes of theme and writer for this long essay to remain cogent, yet there is too much lengthy philosophical discourse for it to serve as a handy, practical reference work. It is nevertheless a mine of new information about different writers, especially Scandinavian writers who suffer from that obscurity which is liable to be the fate of those whose mother tongue is not known by many people. Not only does Kunnas write at length on Knut Hamsun, but also on much less-known writers from the North such as Sven Hedin, Loavi Paavolainen, Örnulf Tigerstedt, and Maila Talvio. The philosophical discourses in this book, as for example on Martin Heidegger, are intelligent and informative and largely free of retrospective value judgements.

Nevertheless, the book fails to clearly define who qualifies for inclusion in the work and who does not. It seems that any reasonably well-known European author or philosopher whose most famous writing (practitioners of other arts, such as architecture or music, are not covered) appeared between 1918 and 1945, and who was in at least one respect sympathetic to either Italian Fascism or German National Socialism, qualifies. This ambitious study thus centers on the relationship between fascism, philosophy, and literature, and the attraction the fascist movements held for intellectuals, in the inter-war years. Its assessment of literature falls short, however, when compared to its assessment of political theory. Kunnas seems much more comfortable in the role of political commentator than literary critic. While he ably describes the manner in which particularly irrational or anti-rational thought easily morphs into fascism (and there are times when Leftists would approve of his analysis), he is not very convincing in showing the extent to which this is reflected in literature.

Kunnas collects information like a magpie, and he offers a vast collection of quotations which he liberally scatters throughout the book. But while his assertions concerning views expressed didactically by writers in his study are supported by quotations from original texts, Kunnas much more rarely quotes from poetry or fictional works. He quotes at length from political statements by such writers as Pierre Drieu La Rochelle, Luigi Pirandello, and Henry de Montherlant, but hardly ventures into the world of their plays, poems, or novels. But isn’t it their creative work and not their political theses for which these writers are justly revered and remembered? Most of the writers studied here were firstly creative writers, although from reading this book one might be forgiven for supposing that they were mainly political theorists who used creative writing only as a welcome vehicle for their political ideas.

The novelists and poets covered by Kunnas overlap with many writers who are frequently mentioned – typically with brief approval – in the publications of the European New Right. The European New Right is more inclined to praise writers for their political engagement than for their merits as writers. Indeed, their publications tend to highlight creative writers who happen to be broadly in the same political orbit without feeling it incumbent upon them to argue for their literary merits. But why should a Right-winger presume that D. H. Lawrence, for instance, is a “better” or less “decadent” writer than E. M. Forster only because Lawrence’s ideas are more in accord with his own? This is merely the usual Leftist bias in reverse. It is no different from the obtuseness of the novelist Patrick O’Brian, who once told this reviewer that he did not consider Drieu La Rochelle a serious writer because he had been a fascist, and that “nobody with anti-humanist views is capable of writing a good novel.” This attitude prevails in schools and university literature courses. Jean-Paul Sartre and Albert Camus are standard syllabus fare for French literature courses; Robert Brasillach and Drieu La Rochelle are not. Thus, the objective assessment of literary merit is sacrificed on the altar of political bias.

Anyone looking in Faszination eines Trugbildes for praise or even a defense of the writers studied in it, either as exponents of a specific political point of view or as highly talented creative writers, will be disappointed. What Kunnas does is to go primarily to neglected writers and examine the specifically “fascist” aspects of their writing while ignoring the rest – not with a view toward condemning or praising them, but to examine the correspondence between their own beliefs and the tenets of fascism. It can even be argued that by doing so, Kunnas is providing supportive evidence to those who wish to keep the likes of Brasillach and Drieu La Rochelle off the academic syllabi. Some of the quotations provided make the intellectuals cited sound very extravagant. Their words have not been taken out of context in an obvious sense, but the quotations mainly come from writings penned with a sense of urgency spurred by the approaching war, in which intellectuals felt compelled to take sides. But most of the writers presented are remembered primarily for their literary achievements, not for their political statements of faith. If Kunnas wrote a comparable study of intellectuals and the “Communist temptation,” would he comment at length on J. B. Priestley’s statements in praise of Stalin while ignoring Time and the Conways? Would he raise his critical eyebrows at George Bernard Shaw’s suggestion that certain criminals be put to sleep in their beds at a time of the state’s choosing, in a study in which he hardly mentioned St. Joan or Pygmalion?

Here is Kunnas writing on Pirandello in a chapter revealingly entitled “Mistrust of the Good in People”:

The image of man which the Nobel Prizewinner Luigi Pirandello presents in his novels and plays is frequently described with negative attributes. His figures are recognized as impressionistic, tragic, even nihilistic, and he has been alleged to despise humanity. The protagonists in Pirandello’s novels and plays are often close to grotesque . . . (p. 179)

Here, in contrast to all references to what artists and intellectuals wrote in the form of opinion or broadsheet, no quotation is offered, either from Pirandello’s own works or from those critics who Kunnas claims regarded the characters in Pirandello’s drama as “close to grotesque.”

What is common in the “fascist temptation” which links the many European intellectuals and writers studied in this book? In a chapter entitled “Compensating for the Versailles Treaty of Disgrace,” Kunnas refers (pp. 73-74) to Armin Mohler’s well-known Die Konservative Revolution in Deutschland, which Mohler himself described as a “handbook of German conservatism between 1918 and 1933,” a work which may have given Kunnas the idea for writing Faszination eines Trugbildes. Mohler identified five groups or tendencies in German conservatism, which embraced lovers of nature and futurists, Christians and pagans, staunch conservatives and “National Bolsheviks” in their entirety. Mohler identified characteristics common to what were in many respects contradictory and rival currents: a positive notion of homeland, a dismissal (or at the very least distrust) of parliamentarianism, and a rejection of the rule of lucre; and he might have added what I would take to be a key element for any writer remotely sympathetic to fascism: a denunciation of decadence. These (including a sense that society is in decline or has become decadent) are the points of departure in Kunnas’ work, and to these may be added many subjects treated chapter by chapter, among which the tendencies which Kunnas views as being the most important for disposing an intellectual toward fascism are puritanism, aesthetics, and a willingness to sacrifice oneself for a higher end beyond oneself.

Kunnas is good at highlighting contradictions and paradoxes which abound in fascist theory. How does an avowed Roman Catholic like Giovanni Papini, for example, reconcile his religious faith with the evident amoralism and ruthlessness of the militaristic foreign policy enacted by the Fascist government which he so ardently supported? By way of answer, according to Kunnas (p. 358), Papini’s early work Il tragico quotidiano (The Daily Tragic) accepts the notion that evil is a necessary part of God’s creation, and that without sin, there could be no poets, artists, or philosophers; indeed, no leaders of a people and no heroes. Vice may be the necessary condition of virtue, and evil may need to exist in order for good to do so likewise. Kunnas does not go far down the thorny and well-trodden theological path of speculation which he opens here. However, he is well aware of this and other conundra and contradictions within fascist thought, including in the writings of those intellectuals who were attracted by fascism, especially the notion that the warring poles of good and evil, war and peace, and pain and pleasure constitute the very fabric of life.

Kunnas is good at highlighting contradictions and paradoxes which abound in fascist theory. How does an avowed Roman Catholic like Giovanni Papini, for example, reconcile his religious faith with the evident amoralism and ruthlessness of the militaristic foreign policy enacted by the Fascist government which he so ardently supported? By way of answer, according to Kunnas (p. 358), Papini’s early work Il tragico quotidiano (The Daily Tragic) accepts the notion that evil is a necessary part of God’s creation, and that without sin, there could be no poets, artists, or philosophers; indeed, no leaders of a people and no heroes. Vice may be the necessary condition of virtue, and evil may need to exist in order for good to do so likewise. Kunnas does not go far down the thorny and well-trodden theological path of speculation which he opens here. However, he is well aware of this and other conundra and contradictions within fascist thought, including in the writings of those intellectuals who were attracted by fascism, especially the notion that the warring poles of good and evil, war and peace, and pain and pleasure constitute the very fabric of life.

Kunnas quotes many passages from these writers in which they proclaim their distrust or even outright rejection of rationalism. The lodestar here is Nietzsche, whose rejection of God and declaration of an ethic “beyond good and evil” provides the fertile ground out of which various projections of anti-rational faith have sprung. Another glaring contradiction here is between the anti-rationalist justification of emotions such as patriotism and the positivism which is at the heart of the case for racial differences, which humanist thought all over the world dismisses out of the deeply irrational rejection of the possibility that races are fundamentally different.

On the whole, however, Kunnas does not spend much time or effort on differences within fascist thought, and this is a major weakness of his study. He hardly examines at all the gulf which separates those who believe in God from those who seek a return to the pagan gods, as well as those who believe in no gods at all but who hold that life is absurd, or else that force is proof of worthiness. All these aspects are examined in this work, but they are not positioned against one another. Kunnas does not seem interested in doing more than noting the wide-ranging views on such subjects among those he studies. For example, there is no discussion or contrasting of intellectuals who were drawn to fascism for conservative or Christian rationales such as Alphonse de Chateaubriant, who welcomed Fascism as the means to restore the old order, and those like Marinetti, who were sympathetic to Fascism for the exact opposite reason: Fascism as the means to destroy the old order. In scarcely one of the scores of examples and citations Kunnas provides would I take specific issue with what is stated, but I do wonder if Kunnas can see the ideological wood for all the thematic trees he painstakingly examines.

Faszination eines Trugbildes abounds with observations which are undoubtedly true about the writers examined, and which are often supported by excerpts from their works. At the same, there are many observations and remarks which at the very least need to be properly explained and not, as they are often here, thrown in as one more accumulative fact. In writing about Céline, for instance, Kunnas makes the entirely valid point that there is a contrast between the amorality, fanatical callousness of Céline’s support for the National Socialist attacks on Poland and the Soviet Union and the human empathy which is evident throughout his novels. Kunnas leans in favor of the more diabolical Céline, however, by concentrating on his polemical writing and hardly quoting from his literary work at all. Apparently not seeing anything further to discuss here, Kunnas moves on to make a more general statement about Drieu La Rochelle, and then moves on again to make a general comment on Nietzsche. Here is the passage (another example of the kind of abrupt style of writing characteristic of this work):

Sporadically, another Céline appears to the hard and amoral one, a Céline mellow and humane, even when he conceals this behind caricature, exaggeration, and mask. Drieu did not have any such compensatory personality, but he did have aristocratic magnanimity and pride, which can also be found in another form in Henry de Montherlant.

By the time of Nietzsche at the latest, humanitarian rhetoric in the European literary tradition had been put in a bad light. Alongside the inflated moralizing, we see an aesthetic of hardness, one which virtually all of fascism’s fellow travellers drew upon. (p. 370)

This study casts its net too wide. It seeks to be a reference work, a collection of essays on fascist writers providing a broad outline of the relation of fascism to certain strands of artistic and intellectual thought. It partially succeeds in all these aims, but wholly succeeds in none of them.

Exhaustively, and at least for this reviewer exhaustingly, Kunnas examines writer after writer in order to throw up evidence of key elements of fascism, including among other things a notion that life is perpetual struggle, leading to a willingness to accept the inevitability of war, an identification of liberalism with decadence, a rejection of materialism accompanied by some kind of religious notion of a “higher sense” to life, a welcoming of austerity in life, a love of discipline and what might be crudely summarized as the belief that there if there is “no pain” there is “no gain,” a rejection of the belief that all men are equal, and a deep distrust or rejection of democracy. What does Kunnas himself think of all this? While there seems to be some lingering sympathy with Fascism in him, there seems to be little or none for National Socialism. Writing about the German playwright Hanns Johst, Kunnas has this to say:

Here, Johst’s rejection of liberalism and intellectualism is evident. Johst was fired with the belief that he stood in the middle of a permanent social Darwinian struggle . . . Johst’s attitude had taken him into the dead-end of National Socialism. (p. 324)

In a later comment on Johst, Kunnas notes that he:

. . . seems to have all too readily believed in the existence of various self-sufficient races, even when he described these in terms of cultural, and not biological, entities. (p. 461)

This implicitly critical assessment of Johst’s position on race (a position which can hardly be characterized as exclusively National Socialist) strongly suggest that Kunnas himself does not believe in the existence of biologically distinct human races. Who can say? Since his work is conceived as an objective academic examination of a trend, Kunnas is able to evade the responsibility of taking a position on the subject himself. But at least we can be grateful that this work is no hatchet job. Any writer undertaking this task who works for a living in the halls of academia, or who enjoys power and prestige in the West, would have been obliged to issue intermittent anathema throughout the book upon these naïve victims of the fascist Comus in order to ensure readers and publishers that he was not for a moment seduced by the subjects of his study. Had Faszination eines Trugbildes been published by a mainstream or academic publisher, it would have required drastic “revising” in order to slant the entire work to read as a cautionary exercise. Fortunately, it is free of sermonizing.

By noting many contradictions and differences among his writers, Kunnas implicitly accepts that the term “fascist” defies adequate definition. Although most fascist thinkers share most points of view on a given array of topics, no fascists share the same point of view on any one topic. Most fascists accept the necessity of struggle, and by extension, that war is an inherent facet of life, and on this basis they will accuse pacifists of “naïvety,” but even here there is not unanimity: Henry Williamson was undoubtedly a pacifist, as Sir Oswald Mosley professed to be on the basis of his experiences in the trenches; and Céline’s Journey to the End of the Night famously ridicules war.

There is a paradox, if not hypocrisy, here: While fascist writers criticize war when carried out by democracies or in the name of democracy, most of them praise what they see as the sacrifice and creative nobility of war. Dulce et decorum est pro patriae mori? Wilfried Owen did not think so, and Ezra Pound echoed anti-war sentiments in his own poetry, although Pound, unlike Owen, had never risked his life in combat.

Kunnas is painstaking in pointing out the differences and quoting from numerous primary sources to make his points. He is able to uncover many other contradictions, as for example between Ezra Pound’s contempt for utilitarianism and hyper-efficiency in contrast to the economic rationality of National Socialist Germany, for which Pound never expressed, so far as I know, great enthusiasm. However, two writers who might be – and, indeed, frequently have been – brought into association with “fascist tendencies,” or who were, to use Kunnas’ words, “tempted by fascism,” namely Ludwig Klages and D. H. Lawrence, were both anti-militarist. Nevertheless, they receive hardly a mention in this book. They are only drawn indirectly into this study to be briefly mentioned in an account by Kunnas of the Jewish and Marxist writer Ernst Bloch’s assessment of C. G. Jung. The comment is used more to underline a recurring stress which Kunnas puts on the fact that fascist views lean strongly towards a negative rejection of eighteenth- and nineteenth-century optimism regarding progress than to offer any insight into the thought-processes of either Klages or Lawrence themselves:

The aborigine’s primitive subconscious, as understood by Jung, Klages, and D. H. Lawrence, had apparently unsettled Bloch’s optimistic faith in the development and future of humanity. (p. 187)

There is also a cryptic remark regarding the modern reader, with a peculiar reference to his “ideological determinism,” which presumably means, “Don’t think that just because someone loves their country, they are fascist”:

It may be hard for the modern reader, subjected to ideological determinism, to grasp that it was possible to stress a sense of kinship with homeland, family, and tribe, without being a National Socialist. (p. 464)

This comment provides a clue as to the writer’s own views, which seem to be that many of the sentiments felt by the many writers examined are praiseworthy, but when taken too far, or if caricatured and divested of moderating elements, might tempt the person having such sentiments into fascism or, even worse, the “dead-end” of National Socialism:

. . . National Socialism was a fraudulent, unscientific, overweening doctrine of race, not to be compared with the mystical yearning which, for example, could be felt in the art, poetry, and music which emerged at the end of the nineteenth century. (p. 187)

All the failings of this book notwithstanding, it would be ungracious not to acknowledge the huge amount of work which Kunnas has put into this sweeping account of the views of scores of writers. I know of no other single work which comes near to capturing and quoting so many fascist or fascist-inclined writers. However, I was nevertheless dissatisfied. I found myself all the time wanting to return to primary sources as opposed to being presented with “bleeding chunks” of essays, novels, and poems. Besides, I find the creative writing of a Drieu La Rochelle or Henry de Montherlant more interesting than their political essays, and as I have mentioned, this book is weighted heavily in favor of theoretical over fictional writing, particularly so far as quotations are concerned. Of course, it is considerably easier to measure theoretical or even philosophical writings against fascist preoccupations than it is to measure creative works against them. In the case of fiction or poetry, it is easy to overlook that what may have been fascist preoccupations were common themes and preoccupations of the time as a whole. For example, the ideal of Blut und Boden (blood and soil), which is so strongly associated with National Socialism, was in fact coined in Oswald Spengler’s The Decline of the West as an ideological rallying cry in opposition to Blut und Eisen (blood and iron). It was a strong theme in much European fiction, and not necessarily of writers “tempted by fascism” at all.

There is also the case of the French novelists Jean Giono and Henri Bosco, who were very much alike, both having Italian roots, and the setting of their novels in both cases having been Provence (many people willingly confess to confusing these Rosencrantz and Guildensterns of French literature!). Their novels are characteristic expressions of the virtues of, if not blood, very definitely soil. Neither writer could be described as “fascist.” Henri Bosco is not mentioned once by Kunnas (either because he never expressed a political opinion in writing which could be construed as sympathetic to fascism, or presumably because Kunnas detects no tendencies worthy of note in Bosco’s novels), and Giono only briefly, being given a “get out of jail” ticket with these words:

The National Socialist Blut und Boden idea had never been absorbed by Giono in a racialist form, as little as Heidegger on the other side of the frontier had done. Giono displayed a loyalty to the province [Treue gegenüber der Provinz], which had nothing to do with racism. (p. 91)

This attempt to exonerate Giono recalls the efforts made by most commentators and critics to exculpate writers who they acknowledge to be good writers, but who they know were for a time implicitly sympathetic to fascism (as, for example, D. H. Lawrence, T. S. Eliot, and Henry de Montherlant). Where such sympathies are explicit and cannot be ignored, as in the case of Ezra Pound, Knut Hamsun, Martin Heidegger, or Gottfried Benn, then effort is made to stress words such as “temptation,” “error,” “poor judgement,” and “naïvety” to exculpate the writer in question from the most serious charge of having been earnestly committed to an ideology which is now condemned without appeal by all “civilized opinion” as “the face of barbarism.”

Although scrupulously fair in allowing the subjects of his study to have their say (one reason that this book is so long is that Kunnas quotes his writers frequently and at length), Kunnas is so focussed on the individual assertions and pieces of writing which confirm the pattern which unfolds that he ignores the wider contexts of a writer’s total opus, as well as the movements of the time. Neither E. M. Forster nor Alain Fournier receive a mention here, but Howard’s End is arguably a plea for the essential values of Blut und Boden, while Alphonse de Chateaubriant’s La Réponse du Seigneur (The Lord’s Answer) -“tout est rêve dans la jeunesse, sauf la faim” (“all of youth is a dream save hunger”) calls to my mind, at least, Alain-Fournier’s Le Grand Meaulnes (The Lost Domain). Yeats’ “Second Coming” (p. 218) is quoted, but not his “Prayer for My Daughter,” which has lines warning against the preachers of hatred:

If there’s no hatred in a mind

Assault and battery of the wind

Can never tear the linnet from the leaf.

An intellectual hatred is the worst,

So let her think opinions are accursed.

Kunnas’ book is certainly not an “anti-fascist” work, but it shares with resolute “anti-fascist” writing the determination to highlight all aspects of each writer’s work which can be put in a fascist light and ignores all those elements, such as Romanticism and existentialism, which cannot. For example, Kunnas writes at great length on Pierre Drieu La Rochelle, the French novelist and German collaborator who committed suicide in 1945. He quotes from the end of Drieu’s novel, Gilles. The final scene of this novel is set during a battle in the Spanish Civil War, where the neutral but nationalist sympathizer Gilles is in the company of a Spanish nationalist garrison when it falls under attack from the Republicans. These are the final lines of the novel, quoted in full by Kunnas:

He turned on the stairwell. A wounded man on the steps moaned, “Santa Maria.”

Yes, the Mother of God, the Mother of God who made Man. God who created, who suffered in his creation, who dies and is reborn. I shall always be heretical. The gods who die and are reborn: Dionysus, Christ. Nothing is created but through blood. There must be ceaseless dying for ceaseless rebirth. The Christ of the cathedrals, the great god white and virile. A king son of a king.

He found a rifle, went to the loophole, and began to shoot, with application.

In this closing scene of the novel, according to Kunnas, “Drieu’s anti-Christian and Nietzschean religiousness becomes apparent” (p. 326). What is equally apparent to me is that Drieu is writing not only in full acceptance of the notion of sacrifice, and the sacrifice in this case may indeed be seen as willingly and consciously pro-nationalist, religiously mystical, and fascist, but he is also writing – and this Kunnas ignores – in the existentialist tradition. Gilles, it should be noted, was published in 1939, before For Whom the Bell Tolls (1940) and Sartre’s Chemins de la Liberté (The Roads to Freedom, 1945), and all three novels have strikingly similar endings. They end with the hero or anti-hero finding fulfilment, even the meaning of life, in action – action which will in each case almost certainly end in death. Gilles is an existentialist novel as much as it is a fascist one, a novel in which the central figure makes sense of his life through action, the action which is a commitment to life and at the same time to death, because life and death depend on one another for meaning. To accept the necessity of death is to embrace the meaning of life. While Kunnas is not wrong in his many, albeit sometimes dogmatic, judgements (the call to Santa Maria from a dying man in the quoted passage “goes unanswered,” Kunnas assures his readers), here as elsewhere he omits all those aspects of these writers – all their activities and style – which mitigate against his thesis of their “temptation by an illusion.”

Kunnas’ work will hopefully serve as an inspiration to his readers to find or return to the primary sources and read them, or reread them, better equipped with the knowledge of the extent of the writer’s dallying or commitment to those movements whose shattering defeat in 1945 continues to cast a shadow over the politics of the entire world.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Such an apology and a reform (or series of reforms) the real revolutionaries mightily feared. Never had they actually sought reform of French society, whatever their claims and protestations. Instead, from the moment they began the revolution in 1789, they wanted to destroy and overturn all that opposed them and to do so utterly and completely, leaving no remnant and no possible opposition. To destroy as violently and wholly as possible, they needed to make a caricature of the aristocrat and the monarch. They needed to take the particular evils of each and make the average person believe them the universal and norm of each. Rather than examining the human condition, the true revolutionaries exaggerated its faults as manifested in the elites of society. They, Burke claimed in true Aristotelian and Thomistic fashion, redefined the thing, claiming its accidents to be its essence. Being revolutionaries, they could not create, they could only mock and pervert. Though the revolutionaries claimed to hate the violence and errors of the aristocracy, they submitted themselves to the very same evils, creating excuses for their own sins, as if necessary to expiate all of those of the past.

Such an apology and a reform (or series of reforms) the real revolutionaries mightily feared. Never had they actually sought reform of French society, whatever their claims and protestations. Instead, from the moment they began the revolution in 1789, they wanted to destroy and overturn all that opposed them and to do so utterly and completely, leaving no remnant and no possible opposition. To destroy as violently and wholly as possible, they needed to make a caricature of the aristocrat and the monarch. They needed to take the particular evils of each and make the average person believe them the universal and norm of each. Rather than examining the human condition, the true revolutionaries exaggerated its faults as manifested in the elites of society. They, Burke claimed in true Aristotelian and Thomistic fashion, redefined the thing, claiming its accidents to be its essence. Being revolutionaries, they could not create, they could only mock and pervert. Though the revolutionaries claimed to hate the violence and errors of the aristocracy, they submitted themselves to the very same evils, creating excuses for their own sins, as if necessary to expiate all of those of the past.

Nous voudrions seulement préciser une chose en ce qui concerne le centralisme revendiqué de cet auteur russe : si, pour notre part, nous nous faisons le défenseur d'un certain fédéralisme, nous nous devons néanmoins d'ajouter que celui-ci ne pourrait être, selon nous, désaccouplé d'une vision centraliste du pouvoir suprême par le fait de la considération spirituelle et traditionnelle qui motive et soutient celle-ci. L'indépendance ne saurait qu'être illusoire au regard de la dynamique de l'autonomie régionale et nationale (tout comme civilisationnelle) et, dans les faits, elle n'est qu'un voile destiné à camoufler une influence néfaste (réelle celle-là et destructrice de la diversité culturelle) sur la culture des peuples et sur leur singularité (l'américanisation sous-jacente au soutien déclaré à la « réappropriation » par les peuples minoritaires de leur culture et de leurs « droits », par exemple). Le centralisme est une nécessité au regard d'une dynamique culturelle qui n'est telle que parce qu'elle peut trouver à s'élever par rapport à un lieux spirituel et politique central, et ultime du point de vue de l'affirmation de sa propre singularité. Il ne peut y avoir de véritable progrès humain sans qu'il ne soit donné à un peuple, comme à une personne, la possibilité perpétuelle de pouvoir s'élever et s'affirmer par rapport aux Autres en regard d'un Ordre qui en donne la réelle possibilité sans encourir le chaos et, au final, l'extinction. La croissance d'une culture comme d'une personnalité est autant à considérer d'un point de vue horizontal que d'un point de vue vertical. Or, il n'est qu'une juste hiérarchie pour octroyer le réel pouvoir de s'élever parmi, et non à l'encontre, des Autres.

Nous voudrions seulement préciser une chose en ce qui concerne le centralisme revendiqué de cet auteur russe : si, pour notre part, nous nous faisons le défenseur d'un certain fédéralisme, nous nous devons néanmoins d'ajouter que celui-ci ne pourrait être, selon nous, désaccouplé d'une vision centraliste du pouvoir suprême par le fait de la considération spirituelle et traditionnelle qui motive et soutient celle-ci. L'indépendance ne saurait qu'être illusoire au regard de la dynamique de l'autonomie régionale et nationale (tout comme civilisationnelle) et, dans les faits, elle n'est qu'un voile destiné à camoufler une influence néfaste (réelle celle-là et destructrice de la diversité culturelle) sur la culture des peuples et sur leur singularité (l'américanisation sous-jacente au soutien déclaré à la « réappropriation » par les peuples minoritaires de leur culture et de leurs « droits », par exemple). Le centralisme est une nécessité au regard d'une dynamique culturelle qui n'est telle que parce qu'elle peut trouver à s'élever par rapport à un lieux spirituel et politique central, et ultime du point de vue de l'affirmation de sa propre singularité. Il ne peut y avoir de véritable progrès humain sans qu'il ne soit donné à un peuple, comme à une personne, la possibilité perpétuelle de pouvoir s'élever et s'affirmer par rapport aux Autres en regard d'un Ordre qui en donne la réelle possibilité sans encourir le chaos et, au final, l'extinction. La croissance d'une culture comme d'une personnalité est autant à considérer d'un point de vue horizontal que d'un point de vue vertical. Or, il n'est qu'une juste hiérarchie pour octroyer le réel pouvoir de s'élever parmi, et non à l'encontre, des Autres.

Question inévitable : après la séparation de ces tribus de la Russie, qui les prendra sous sa responsabilité ? Quelle puissance étrangère se jouera d’elles et en retirera la sève vitale ?

Question inévitable : après la séparation de ces tribus de la Russie, qui les prendra sous sa responsabilité ? Quelle puissance étrangère se jouera d’elles et en retirera la sève vitale ?

" Malgré les nombreuses études qui lui ont été consacrées, une période cruciale de la vie de Julius Evola restait encore dans l’ombre, d’autant plus que l’intéressé, discret jusqu’à la réticence au sujet de lui-même, en avait très peu parlé : les années 1943-1951, qui furent celles de l’attitude à adopter face à la grande crise du régime fasciste et à la fondation de la République sociale italienne (rsi), puis de l’accident survenu à Vienne début 1945 qui le laissa paralysé des membres inférieurs, du véritable « chemin de croix » médical qui suivit entre l’Autriche, la Hongrie et l’Italie, enfin du retour définitif à Rome au printemps de 1951.

" Malgré les nombreuses études qui lui ont été consacrées, une période cruciale de la vie de Julius Evola restait encore dans l’ombre, d’autant plus que l’intéressé, discret jusqu’à la réticence au sujet de lui-même, en avait très peu parlé : les années 1943-1951, qui furent celles de l’attitude à adopter face à la grande crise du régime fasciste et à la fondation de la République sociale italienne (rsi), puis de l’accident survenu à Vienne début 1945 qui le laissa paralysé des membres inférieurs, du véritable « chemin de croix » médical qui suivit entre l’Autriche, la Hongrie et l’Italie, enfin du retour définitif à Rome au printemps de 1951.

It’s not difficult to understand why, however, given that for a long time, Traditionalists have been operating under the guise of being purely concerned with religion and mysticism, remaining silent about the fact that Traditionalism in its complete form is one of the most – if not the most – reactionary current of thought that exists in the postmodern world. This is of course a consequence of the fact that most Traditionalist thinkers today have opted for the safety of academic careers (something which Evola noted already in the 1950s and for which he expressed his contempt), and thus want to avoid being called fascists. Their cover has been somewhat blown, however, as a result of Steve Bannon’s claim that Guénon was a crucial influence on him, which has in turn led to some superficial and ill-informed propaganda from journalists using Traditionalism as a branding iron with which to mark both Bannon and Trump (by association) as fascists, by bringing attention to the connection between Evola and Guénon. (And Evola had the audacity to call himself a “superfascist,” so by the logic of the average half-witted journalist of today, that makes Bannon and Trump really fascist!) It remains to be seen what the long-term consequences of this will be in terms of Traditionalism’s reception in the mainstream, although I’ve noticed that it’s become harder to find Evola and Guénon’s books on bookstore shelves these days. It may have the beneficial effect of forcing Traditionalists out of the realm of pure scholasticism and into putting their beliefs into practice, if academia ultimately becomes a hostile environment for them – which it inevitably will, if present trends continue. Time will tell.

It’s not difficult to understand why, however, given that for a long time, Traditionalists have been operating under the guise of being purely concerned with religion and mysticism, remaining silent about the fact that Traditionalism in its complete form is one of the most – if not the most – reactionary current of thought that exists in the postmodern world. This is of course a consequence of the fact that most Traditionalist thinkers today have opted for the safety of academic careers (something which Evola noted already in the 1950s and for which he expressed his contempt), and thus want to avoid being called fascists. Their cover has been somewhat blown, however, as a result of Steve Bannon’s claim that Guénon was a crucial influence on him, which has in turn led to some superficial and ill-informed propaganda from journalists using Traditionalism as a branding iron with which to mark both Bannon and Trump (by association) as fascists, by bringing attention to the connection between Evola and Guénon. (And Evola had the audacity to call himself a “superfascist,” so by the logic of the average half-witted journalist of today, that makes Bannon and Trump really fascist!) It remains to be seen what the long-term consequences of this will be in terms of Traditionalism’s reception in the mainstream, although I’ve noticed that it’s become harder to find Evola and Guénon’s books on bookstore shelves these days. It may have the beneficial effect of forcing Traditionalists out of the realm of pure scholasticism and into putting their beliefs into practice, if academia ultimately becomes a hostile environment for them – which it inevitably will, if present trends continue. Time will tell.

Ook de transportcorridor door Pakistan heeft met dergelijke destabilisaties te kampen. In deze regio strekken veel bevolkingsgroepen zich uit over de grens tussen Afghanistan en Pakistan, zodat instabiliteit in Afghanistan ook uitstraalt naar Pakistaanse regio’s.

Ook de transportcorridor door Pakistan heeft met dergelijke destabilisaties te kampen. In deze regio strekken veel bevolkingsgroepen zich uit over de grens tussen Afghanistan en Pakistan, zodat instabiliteit in Afghanistan ook uitstraalt naar Pakistaanse regio’s. Nog groter is het potentieel van de zogeheten

Nog groter is het potentieel van de zogeheten  De Noordoostelijke Doorvaart biedt dus veel voordelen ten opzichte van de nu gangbare route. Het gebied rond het Suez-kanaal is momenteel immers bepaald instabiel. De Straat van Bab el Mandeb, die vanuit de Golf van Aden toegang geeft tot de Rode Zee en het Suezkanaal, ligt immers tussen Jemen enerzijds en Eritrea/Djibouti anderzijds. In Jemen voert een Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en met ondersteuning van de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een

De Noordoostelijke Doorvaart biedt dus veel voordelen ten opzichte van de nu gangbare route. Het gebied rond het Suez-kanaal is momenteel immers bepaald instabiel. De Straat van Bab el Mandeb, die vanuit de Golf van Aden toegang geeft tot de Rode Zee en het Suezkanaal, ligt immers tussen Jemen enerzijds en Eritrea/Djibouti anderzijds. In Jemen voert een Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en met ondersteuning van de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een

Lucius Quinctius Cincinnatus

Lucius Quinctius Cincinnatus

The paper was PM, and for the first two years of its existence (1940-42), it exulted in damning Father Coughlin as a seditionist, a yellow-journalist, a Nazi mouthpiece, and an impious opponent of democracy. PM began with a long series of articles in the summer of 1940. “Nazi Propagandist Coughlin Faithless to Church and Country: Hatred and Bigotry Spread Throughout the Nation by Priest,” screamed one headline. After American entry into the war, histrionic, full-page editorials by Editor Ingersoll became a regular feature; e.g., one titled “Has Charles Coughlin Lied Again?”

The paper was PM, and for the first two years of its existence (1940-42), it exulted in damning Father Coughlin as a seditionist, a yellow-journalist, a Nazi mouthpiece, and an impious opponent of democracy. PM began with a long series of articles in the summer of 1940. “Nazi Propagandist Coughlin Faithless to Church and Country: Hatred and Bigotry Spread Throughout the Nation by Priest,” screamed one headline. After American entry into the war, histrionic, full-page editorials by Editor Ingersoll became a regular feature; e.g., one titled “Has Charles Coughlin Lied Again?” From the start, PM was renowned for its crankiness and an eagerness to print facts and speculation side-by-side, journalistic taste be damned. For example, in 1941 New Yorker editor Harold Ross discovered that his male secretary had embezzled about a hundred thousand dollars from him over the years. Ross wanted to keep the story hushed up, especially after the greedy amanuensis gassed himself in his Brooklyn apartment and was revealed to be a homosexual who squandered the dough on boyfriends, the turf club, and maybe a blackmailer. This was Harold Ross’ nightmare idea of a scandal. Most of his friends in the press were happy to help him bury the lurid tale. Not PM, though, which printed the murky details of the kitchen suicide, as well as the disarray of Ross’ personal finances.

From the start, PM was renowned for its crankiness and an eagerness to print facts and speculation side-by-side, journalistic taste be damned. For example, in 1941 New Yorker editor Harold Ross discovered that his male secretary had embezzled about a hundred thousand dollars from him over the years. Ross wanted to keep the story hushed up, especially after the greedy amanuensis gassed himself in his Brooklyn apartment and was revealed to be a homosexual who squandered the dough on boyfriends, the turf club, and maybe a blackmailer. This was Harold Ross’ nightmare idea of a scandal. Most of his friends in the press were happy to help him bury the lurid tale. Not PM, though, which printed the murky details of the kitchen suicide, as well as the disarray of Ross’ personal finances.

Fr. Coughlin lived until 1979, seldom remarked upon or remembered. Since that time, the smear campaign has begun anew, as though taken straight from the pages of the 1942 PM. All the trite pejoratives get leveled at him: fascist, pro-Nazi, conspiracy-thinker. And, of course, “anti-Semite.” The website of Washington, DC’s Holocaust Museum even has a page dedicated to him, and it’s filled with every sort of twist and innuendo in the cliché barrel. For example, after Germany’s Kristallnacht made the headlines in November 1938, the priest gave a radio talk explaining the background to the news. This is spun as Coughlin “defend[ing] the state-sponsored violence of the Nazi regime,” although he did not, in fact, endorse violence, window-breaking, or persecution of Jews. From sites such as this, you might get the impression that Fr. Coughlin was a sort of Julius Streicher in a Roman collar.

Fr. Coughlin lived until 1979, seldom remarked upon or remembered. Since that time, the smear campaign has begun anew, as though taken straight from the pages of the 1942 PM. All the trite pejoratives get leveled at him: fascist, pro-Nazi, conspiracy-thinker. And, of course, “anti-Semite.” The website of Washington, DC’s Holocaust Museum even has a page dedicated to him, and it’s filled with every sort of twist and innuendo in the cliché barrel. For example, after Germany’s Kristallnacht made the headlines in November 1938, the priest gave a radio talk explaining the background to the news. This is spun as Coughlin “defend[ing] the state-sponsored violence of the Nazi regime,” although he did not, in fact, endorse violence, window-breaking, or persecution of Jews. From sites such as this, you might get the impression that Fr. Coughlin was a sort of Julius Streicher in a Roman collar.

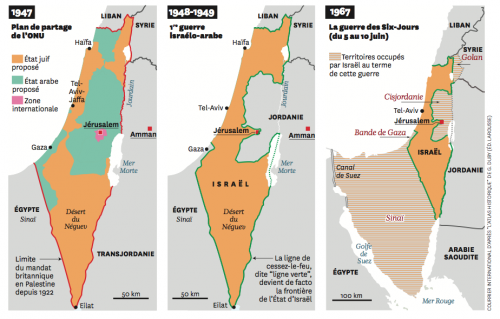

Dans le monde arabe, à la défaite militaire s’ajoute la défaite symbolique. Il y a bien évidemment l’humiliation de l’occupation : le Sinaï égyptien (qui sera récupéré par le président Sadate), le Golan syrien (annexé en 1981), les fermes libanaises de Chebaa et les territoires palestiniens de Gaza et de Cisjordanie (dont Jérusalem-Est), administrés auparavant par l’Égypte et la Jordanie. Il y a aussi la spoliation du peuple palestinien, qui se retrouve occupé et malmené pendant des décennies par une puissance étrangère. Mais il y a aussi l’échec du nationalisme arabe qui en annoncera bien d’autres. Cet échec de trois grandes armées arabes encouragera le réveil de la résistance palestinienne. Dans les années 1970, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) jouera un rôle analogue à celui de Nasser, décédé en 1970. En Jordanie comme au Liban, Yasser Arafat apparaîtra comme une figure tutélaire à son tour, stimulé par quelques succès militaires dont les grandes armées arabes ont été incapables. On retrouvera ce phénomène avec le Hezbollah libanais. Un peu plus de dix ans après cette guerre, à la cause arabe contre Israël se substituera une cause nouvelle, nourrie par la montée du wahhabisme à la faveur des pétrodollars, celle de la guerre d’Afghanistan (1979). Tandis que l’Égypte vient de signer un traité de paix avec Israël (ce que la Jordanie fera en 1994), des milliers de combattants venus du monde arabe se retrouveront ainsi plongés dans un conflit lointain au nom d’une appartenance religieuse, encouragés par les Américains et contre l’ennemi « impie » tout désigné : l’Union soviétique.

Dans le monde arabe, à la défaite militaire s’ajoute la défaite symbolique. Il y a bien évidemment l’humiliation de l’occupation : le Sinaï égyptien (qui sera récupéré par le président Sadate), le Golan syrien (annexé en 1981), les fermes libanaises de Chebaa et les territoires palestiniens de Gaza et de Cisjordanie (dont Jérusalem-Est), administrés auparavant par l’Égypte et la Jordanie. Il y a aussi la spoliation du peuple palestinien, qui se retrouve occupé et malmené pendant des décennies par une puissance étrangère. Mais il y a aussi l’échec du nationalisme arabe qui en annoncera bien d’autres. Cet échec de trois grandes armées arabes encouragera le réveil de la résistance palestinienne. Dans les années 1970, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) jouera un rôle analogue à celui de Nasser, décédé en 1970. En Jordanie comme au Liban, Yasser Arafat apparaîtra comme une figure tutélaire à son tour, stimulé par quelques succès militaires dont les grandes armées arabes ont été incapables. On retrouvera ce phénomène avec le Hezbollah libanais. Un peu plus de dix ans après cette guerre, à la cause arabe contre Israël se substituera une cause nouvelle, nourrie par la montée du wahhabisme à la faveur des pétrodollars, celle de la guerre d’Afghanistan (1979). Tandis que l’Égypte vient de signer un traité de paix avec Israël (ce que la Jordanie fera en 1994), des milliers de combattants venus du monde arabe se retrouveront ainsi plongés dans un conflit lointain au nom d’une appartenance religieuse, encouragés par les Américains et contre l’ennemi « impie » tout désigné : l’Union soviétique.

Voici les propos qu’on lui prête :

Voici les propos qu’on lui prête : Selon ce grandiose Calgacus, on est là aussi pour être rincés par les impôts qui n’ont jamais été aussi élevés (France, Allemagne, USA) pour les couches faibles et moyennes dans ce monde pourtant si libéral :

Selon ce grandiose Calgacus, on est là aussi pour être rincés par les impôts qui n’ont jamais été aussi élevés (France, Allemagne, USA) pour les couches faibles et moyennes dans ce monde pourtant si libéral :

L’identité entre modernisation et occidentalisation du Japon est un des lieux communs les plus véhiculés. Les écrivains, les cinéastes, mais également, ce qui est plus grave, les historiens décrivent souvent un archipel féodal qui aurait embrassé la modernité occidentale en découvrant la puissance nouvelle des empires européens en pleine expansion au milieu du XIXe siècle. Les canonnières britanniques auraient suscité chez ce peuple de tradition isolationniste un sentiment d’urgence et de faiblesse, l’obligeant à rattraper son retard technique, économique et politique. Cette approche considère donc que la modernité japonaise est le produit de l’Occident, que les causes profondes de la transformation de la société japonaise sont exogènes et que ce changement radical peut se comprendre sur le mode de la pure et simple imitation, notamment à travers des tendances nouvelles comme le nationalisme, l’impérialisme ou encore le capitalisme à la japonaise.

L’identité entre modernisation et occidentalisation du Japon est un des lieux communs les plus véhiculés. Les écrivains, les cinéastes, mais également, ce qui est plus grave, les historiens décrivent souvent un archipel féodal qui aurait embrassé la modernité occidentale en découvrant la puissance nouvelle des empires européens en pleine expansion au milieu du XIXe siècle. Les canonnières britanniques auraient suscité chez ce peuple de tradition isolationniste un sentiment d’urgence et de faiblesse, l’obligeant à rattraper son retard technique, économique et politique. Cette approche considère donc que la modernité japonaise est le produit de l’Occident, que les causes profondes de la transformation de la société japonaise sont exogènes et que ce changement radical peut se comprendre sur le mode de la pure et simple imitation, notamment à travers des tendances nouvelles comme le nationalisme, l’impérialisme ou encore le capitalisme à la japonaise.

La modernité japonaise se caractérise également par l’émergence de nationalismes de nature différente. Si les premiers intellectuels de la période Meiji s’interrogèrent sur la possibilité d’un changement de régime pour permettre aux Japonais de disposer de plus de droits individuels (liberté de réunion, d’association, d’expression…) et de véritables libertés politiques, le débat s’est ensuite orienté sur la question de la définition de cette nouvelle identité japonaise. « À partir des années 1887-1888 […], les termes du débat évoluèrent et se cristallisèrent désormais sur la question des identités à l’intérieur de la nation, avec un balancement entre trois éléments, l’Occident et son influence toujours fascinante et menaçante, l’Orient (mais il s’agit surtout de la Chine) qui devint une sorte de terre d’utopie ou d’expansion, et le Japon enfin, dont il fallait sans cesse redéfinir l’essence entre les deux pôles précédents. » Ce qui est particulièrement intéressant dans le cas japonais, c’est que le nationalisme, qui est par excellence une doctrine politique moderne, ne s’est pas seulement constitué à partir du modèle occidental.

La modernité japonaise se caractérise également par l’émergence de nationalismes de nature différente. Si les premiers intellectuels de la période Meiji s’interrogèrent sur la possibilité d’un changement de régime pour permettre aux Japonais de disposer de plus de droits individuels (liberté de réunion, d’association, d’expression…) et de véritables libertés politiques, le débat s’est ensuite orienté sur la question de la définition de cette nouvelle identité japonaise. « À partir des années 1887-1888 […], les termes du débat évoluèrent et se cristallisèrent désormais sur la question des identités à l’intérieur de la nation, avec un balancement entre trois éléments, l’Occident et son influence toujours fascinante et menaçante, l’Orient (mais il s’agit surtout de la Chine) qui devint une sorte de terre d’utopie ou d’expansion, et le Japon enfin, dont il fallait sans cesse redéfinir l’essence entre les deux pôles précédents. » Ce qui est particulièrement intéressant dans le cas japonais, c’est que le nationalisme, qui est par excellence une doctrine politique moderne, ne s’est pas seulement constitué à partir du modèle occidental.

Dostojewski: National-religiöse Überwindung des Nihilismus

Dostojewski: National-religiöse Überwindung des Nihilismus Danilewski: Der russische Spengler

Danilewski: Der russische Spengler

Im Zuge der ukrainischen Krise geriet auch Dugin ins Visier der westlichen Öffentlichkeit; etablierte deutsche Zeitungen, darunter Die Welt und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, porträtierten den vermeintlichen „rechtsradikalen Guru“ und „Einflüsterer Putins“29. Dugins Stern scheint jedoch zu sinken. Im Mai dieses Jahres wurde er als Soziologieprofessor an der staatlichen Moskauer Lomonossow-Universität vom Rektor entlassen. Grund waren unter anderem sein Aufruf, die Opfer des Massakers von Odessa vom Mai 2014 mit dem Blut der „Kiewer Junta“ zu rächen, sowie eine sich anschließende Unterschriftensammlung gegen ihn. Als aktuell bedeutendster Vertreter der langen Tradition russischer Großreichsideen dürfte seine Stimme jedoch nicht leiser werden. Europas Patrioten und Konservative sollten diesen Gegenpol zur ideologischen Dominanz des Westens zu schätzen wissen. Aber sie sollten auch nicht vergessen: Die Ideen dieses wichtigen Verbündeten stehen in einer langen Tradition russischen Reichsbewußtseins. Sie verkörpern nicht mehr und nicht weniger als den ideologischen Überbau nationaler Interessen.

Im Zuge der ukrainischen Krise geriet auch Dugin ins Visier der westlichen Öffentlichkeit; etablierte deutsche Zeitungen, darunter Die Welt und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, porträtierten den vermeintlichen „rechtsradikalen Guru“ und „Einflüsterer Putins“29. Dugins Stern scheint jedoch zu sinken. Im Mai dieses Jahres wurde er als Soziologieprofessor an der staatlichen Moskauer Lomonossow-Universität vom Rektor entlassen. Grund waren unter anderem sein Aufruf, die Opfer des Massakers von Odessa vom Mai 2014 mit dem Blut der „Kiewer Junta“ zu rächen, sowie eine sich anschließende Unterschriftensammlung gegen ihn. Als aktuell bedeutendster Vertreter der langen Tradition russischer Großreichsideen dürfte seine Stimme jedoch nicht leiser werden. Europas Patrioten und Konservative sollten diesen Gegenpol zur ideologischen Dominanz des Westens zu schätzen wissen. Aber sie sollten auch nicht vergessen: Die Ideen dieses wichtigen Verbündeten stehen in einer langen Tradition russischen Reichsbewußtseins. Sie verkörpern nicht mehr und nicht weniger als den ideologischen Überbau nationaler Interessen.

Nach der Rückehr König Ferdinands (VII.) aus dem unfreiwilligen französischen Exil (1814) baten dieselben „Servilen“ ihn in einer später als „Manifest der Perser“ (Manifiesto de los Persas) berühmt gewordenen Schrift, die revolutionären Neuerungen zu verwerfen. Der seltsame Name rührt von einer Bezugnahme auf die alten Perserkönige zurück, welche der Überlieferung zufolge die Pflicht hatten, mit ihrem Thronantritt die alte Ordnung wiederherzustellen.

Nach der Rückehr König Ferdinands (VII.) aus dem unfreiwilligen französischen Exil (1814) baten dieselben „Servilen“ ihn in einer später als „Manifest der Perser“ (Manifiesto de los Persas) berühmt gewordenen Schrift, die revolutionären Neuerungen zu verwerfen. Der seltsame Name rührt von einer Bezugnahme auf die alten Perserkönige zurück, welche der Überlieferung zufolge die Pflicht hatten, mit ihrem Thronantritt die alte Ordnung wiederherzustellen. Französische Befreier

Französische Befreier

«i cavalieri liberi del barone Ungern von Sternberg, che sognava di ricostituire in Asia l’impero di Gengis Khan. Un giorno salì a cavallo e disse ai suoi: “Vado su Alpha Centauri”. Nessuno lo vide mai più».

«i cavalieri liberi del barone Ungern von Sternberg, che sognava di ricostituire in Asia l’impero di Gengis Khan. Un giorno salì a cavallo e disse ai suoi: “Vado su Alpha Centauri”. Nessuno lo vide mai più».

Lors du référendum de Maastricht de 1992, il appelle à un « oui » critique au nom de l’intérêt de l’Europe, car Michel Jobert est très européen. « L’Europe, si elle nous tient à cœur, n’aura de visage, d’identité, que si elle est capable d’assurer elle-même sa sécurité, au lieu de faire semblant de ne pas voir que, au-dessus d’elle, le parapluie nucléaire américain est troué depuis des années et que les États-Unis se replient d’Europe, à l’évidence (dans L’aveuglement du monde occidental. Chroniques de politique internationale 1993 – 1996, Albin Michel, 1997, p. 334). » Parfois désabusé, il estime par exemple que « la fameuse trilogie – monnaie unique, politique étrangère commune, défense commune – est, malgré les étapes et les dates fixées dans l’accord de Maastricht, du domaine de l’imaginaire ou de l’approximation (op. cit., p. 25) ».

Lors du référendum de Maastricht de 1992, il appelle à un « oui » critique au nom de l’intérêt de l’Europe, car Michel Jobert est très européen. « L’Europe, si elle nous tient à cœur, n’aura de visage, d’identité, que si elle est capable d’assurer elle-même sa sécurité, au lieu de faire semblant de ne pas voir que, au-dessus d’elle, le parapluie nucléaire américain est troué depuis des années et que les États-Unis se replient d’Europe, à l’évidence (dans L’aveuglement du monde occidental. Chroniques de politique internationale 1993 – 1996, Albin Michel, 1997, p. 334). » Parfois désabusé, il estime par exemple que « la fameuse trilogie – monnaie unique, politique étrangère commune, défense commune – est, malgré les étapes et les dates fixées dans l’accord de Maastricht, du domaine de l’imaginaire ou de l’approximation (op. cit., p. 25) ».