Le Bulletin célinien, n° 306, mars 2009 :

Le Bulletin célinien, n° 306, mars 2009 :Au sommaire :

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

00:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, décadence, déclin, roumanie, cioran, lettres roumaines, littérature roumaine, lettres, littérature, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

The greatest ideas of mankind have been conceived in the lands between India and Germania, between Iceland and Benares (where Buddha began to teach) amongst the peoples of Indo-European language; and these ideas have been accompanied by the Indo-European religious attitude which represents the highest attainments of the mature spirit. When in January 1804, in conversation with his colleague, the philologist Riemer, Goethe expressed the view that he found it “remarkable that the whole of Christianity had not brought forth a Sophocles”, his knowledge of comparative religion was restricted by the knowledge of his age, yet he had unerringly chosen as the precursor of an Indo-European religion the poet Sophocles, “typical of the devout Athenian… in his highest, most inspired form”,41 a poet who represented the religiosity of the people, before the people (demos) of Athens had degenerated into a mass (ochlos). But where apart from the Indo-Europeans, has the world produced a more devout man with such a great soul as the Athenian, Sophocles?

Where outside the Indo-European domain have religions arisen, which have combined such greatness of soul with such high flights of reason (logos, ratio) and such wide vision (theoria)? Where have religious men achieved the same spiritual heights as Spitama Zarathustra, as the teachers of the Upanishads, as Homer, as Buddha and even as Lucretius Carus, Wilhelm von Humboldt and Shelley?

Goethe wished that Homer’s songs might become our Bible. Even before the discovery of the spiritual heights and power of the pre-Christian Teuton, but especially after Lessing, Winckelmann and Heinrich Voss, the translator of Homer, the Indo-European outlook renewed itself in Germany, recalling a world of the spirit which was perfected by great German poets and thinkers during the late eighteenth and early nineteenth centuries.

Since Goethe’s death (1832), and since the death of Wilhelm von Humboldt (1835), the translator of the devout Indo-European Bhagavad Gita, this Indo-European spirit, which also revealed itself in the pre-Christian Teuton, has vanished.

Goethe had a premonition of this decline of the West: even in October 1801 he remarked in conversation with the Countess von Egloffstein, that spiritual emptiness and lack of character were spreading — as if he had foreseen what today characterises the most celebrated literature of the Free West. It may be that Goethe had even foreseen, in the distant future, the coming of an age in which writers would make great profits by the portrayal of sex and crime for the masses. As Goethe said to Eckermann, on 14th March 1830, “the representation of noble bearing and action is beginning to be regarded as boring, and efforts are being made to portray all kinds of infamies”. Previously in a letter to Schiller of 9th August 1797, he had pointed out at least one of the causes of the decline: in the larger cities men lived in a constant frenzy of acquisition and consumption and had therefore become incapable of the very mood from which spiritual life arises. Even then he was tortured and made anxious, although he could observe only the beginnings of the trend, the sight of the machine system gaining the upper hand; he foresaw that it would come and strike (Wilhelm Meisters Wanderjahre, Third Book, Chapter 15, Cotta’s Jubilee edition, Vol. XX, p. 190). In a letter to his old friend Zelter, on 6th June 1825, he pronounced it as his view that the educated world remained rooted in mediocrity, and that a century had begun “for competent heads, for practical men with an easy grasp of things, who [...] felt their superiority above the crowd, even if they themselves are not talented enough for the highest achievements”; pure simplicity was no longer to be found, although there was a sufficiency of simple stuff; young men would be excited too early and then torn away by the vortex of the time. Therefore Goethe exhorted youth in his poem Legacy of the year 1829:

| Join yourself to the smallest host! |

In increasing degree since approximately the middle of the nineteenth century poets and writers as well as journalists — the descendants of the “competent heads” by whom Goethe was alarmed even in the year 1801 — have made a virtue out of necessity by representing characterlessness as a fact. With Thomas Mann this heartless characterlessness first gained world renown. Mann used his talent to conceal his spiritual desolation by artifices which have been proclaimed by contemporary admirers as insurpassable. But the talent of the writers emulating Thomas Mann no longer sufficed even to conceal their spiritual emptiness, although many of their readers, themselves spiritually impoverished, have not noticed this.

The freedom of the Press, which was introduced through the constitution of May 1816 into the Duchy of Weimar and which had already been demanded by Wieland with his superficial judgment would, Goethe declared, do nothing more than give free rein to authors with a deep contempt of public opinion (Zahme Xenien, Goethes Sämtliche Werke, Cotta’s Jubilee edition, Vol. IV, p. 47; Annalen (Annals) 1816, same edition, Vol. XXX, p. 298). In the Annalen of 1816, he remarked that every right-thinking man of learning in the world foresaw the direct and incalculable consequences of this act with fright and regret. Thus even in his time, Goethe must have reflected how little the men of the Press, were capable of combining freedom with human dignity.

When the descendants of the competent heads of the beginning of the nineteenth century rose, through their talents, to the upper classes, where due to a lower birthrate their families finally died out, the eliminating process of social climbing in Europe seized hold of less capable heads and bore them away into the vortex of the time. Their culture has been described most mercilessly by Friedrich Nietzsche in his lectures of the year 1871-72: Concerning the Future of Our Educational Institutions (Pocket edition, Vol. I, 1906, pp. 314, 332-333, 396). Nietzsche above all concentrated on famous contemporary writers, “the hasty and vain production, the despicable manufacturing of books, the perfected lack of style, the shapelessness and characterlessness or the lamentable dilution of their expressions, the loss of every aesthetic canon, the lust for anarchy and chaos” — which he described as if he had actually seen the most celebrated literature of the Free West, whose known authors no longer mastered their own languages even to the extent still demanded by popular school teachers around 1900. These vociferous heralds of the need for culture in an era of general education were rejected by Nietzsche who in this displayed true Indo-European views — as fanatical opponents of the true culture, which holds firm to the aristocratic nature of the spirit. If Nietzsche described the task of the West as to find the culture appropriate to Beethoven, then the serious observer today will recognise only too well the situation which Nietzsche foresaw and described as a laughing stock and a thing of shame.

In the year 1797, Friedrich Schiller composed a poem: Deutsche Grösse. Full of confidence in the German spirit he expressed the view that defeat in war by stronger foes could not touch German dignity which was a great moral force. The precious possession of the German language would also be preserved. Schiller (Das Siegesfest) certainly knew what peoples had to expect of war:

| For Patrocles lies buried and Thersites comes back; |

but he must have imagined that the losses of the best in the fight could be replaced. The dying out of families of dignity and moral stature (megalopsychia and magnanimitas), had then not yet begun in Europe.

In the year 1929, just a decade after the First World War had ended, that Peloponnesian war of the Teutonic peoples, which caused both in England and in Germany excessively heavy losses of gifted young men, of officers and aristocrats, Oskar Walzel (Die Geistesströmungen des 19. Jahrhunderts, 1929, p. 43), Professor of German literature at the university of Bonn, gave it as his opinion that after this war the trend to de-spiritualise Germany had gained ground far more rapidly than hitherto: “Is there in German history in general such an identical want of depth in men to be observed as at present?” But for the Germans it is poor consolation that this “de-spiritualising” is just as marked in other Western countries. Another sign of this trend is that today many famous writers are no longer capable of preserving the precious possession of the German language. Other Western languages are also neglecting their form and literature, but this again is poor consolation for the Germans. Such neglect is considered by many writers today as characteristic of, and part of the process of gaining their freedom and liberation from all traditional outlooks. Goethe criticised this as a false idea of freedom (Maxims and Reflections, Goethes Sämtliche Werke, Cottas Jubiläumsausgabe, Vol. IV, p. 229) in the following words:

“Everything which liberates our spirit, without increasing our mastery of ourselves, is pernicious.”

Thus, by freedom Goethe also understood the dignity of the freeborn, not the nature and mode of life of the freed slave.

* * *

From The Religious Attitudes of The Indo-Europeans, London 1967. Translated by Vivian Bird. Original Source.

00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditionalisme, indo-européens, racines, littérature, littérature allemande, allemagne, lettres |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ex: http://eisernekrone.blogspot.com/

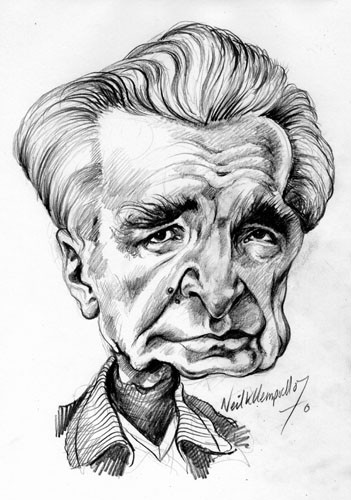

The name of Ernst Jünger has achieved an almost European notoriety. However the importance of this writer as a philosopher concerns above all the early period of his activities. An ex-service man in the first World War, he appeared as a spokesman of what in his day was already known as the “burnt out generation.” His ideas were drawn not from abstract writing-desk speculations, but from a heroic experience which he had lived through, whence they gradually extended to the problem of the meaning of the human person in an epoch of nihilism and of the all-powerful machine. His watchwords were those of “heroic realism” and of the ethics of the “absolute person.” Unfortunately Jünger’s later production, while it registered an apparent progress from the point of view of pure literature and style, showed a visible decline of level and of tension from the point of view of world outlook. The tendency of somewhat suspect humanism, associated with myths which by reaction have become fashionable in certain circles even of Central Europe after the late break-down, has somehow influenced his later writing.

The name of Ernst Jünger has achieved an almost European notoriety. However the importance of this writer as a philosopher concerns above all the early period of his activities. An ex-service man in the first World War, he appeared as a spokesman of what in his day was already known as the “burnt out generation.” His ideas were drawn not from abstract writing-desk speculations, but from a heroic experience which he had lived through, whence they gradually extended to the problem of the meaning of the human person in an epoch of nihilism and of the all-powerful machine. His watchwords were those of “heroic realism” and of the ethics of the “absolute person.” Unfortunately Jünger’s later production, while it registered an apparent progress from the point of view of pure literature and style, showed a visible decline of level and of tension from the point of view of world outlook. The tendency of somewhat suspect humanism, associated with myths which by reaction have become fashionable in certain circles even of Central Europe after the late break-down, has somehow influenced his later writing.

We have had occasion to peruse a recently-published book of Jünger’s entitled “The Gordian Knot” (Der gordische Knoten. Frankfurt a.M., 1953). It professes to deal with relations between East and West, regarded as a basic historical theme, with the encounters which have taken place between Europe and Asia from the days of the Persian wars to the present time. It is not easy to circumscribe the domain considered by Jünger. It hovers essentially between politics and ethics, while the religious and purely intellectual element is almost overlooked, a fact which proves prejudicial to the whole work, because, if we do not consider this element as the fundamental background of traditional Oriental civilizations, the whole problem appears badly presented. In this book we find a number of interesting observations, but they are scattered about here and there as if in a conservation and there is a lack of systematic unity. But the fundamental defect of the book is that it presents in terms of historical antitheses and of antithetical civilizations what are instead antitheses of universal spiritual categories, having no compulsory relations with particular peoples, civilizations or continents. Jünger often finds himself forced to admit it, as when he speaks of East and West, of Europe and Asia, not as of two historical and geographical concepts, but as of two possibilities which every man in every age carries within himself. Every people would indeed possess them, because, for instance, the typical features of Asiatic incursions into Europe and of the “Oriental” manner of warfare would reappear in civil wars in their opposition to regular wars. But how can we then fail to notice that the greater part of the author’s considerations, which resort to historical and geographical references, whereas they should limit themselves to the domain of a morphology or a typology of civilizations and of world outlooks, and which claim actually to conclude with a diagnosis of the present situation, are compromised by a fundamental one-sidedness and ambiguity?

That this is the case can be easily proved if we examine some of the main motifs of the book, in the first place, that whence its very title, i.e. the Gordian knot, is drawn. The Gordian knot should represent the problem which always arises with every encounter between Asia and Europe when domination over the world is in question. The Gordian knot should represent Asia, the sword of Alexander Europe. The former should be the symbol of destiny of an existence bound by elementary or divine forces, of a world characterized by a lack of limits, of a political society essentially despotic and arbitrary. The sword of Alexander should instead represent the luminous element, spiritual power, and be the symbol of a world acknowledging freedom, law, human respect, a greatness which cannot be reduced to mere power. At one point of the book the antithesis is even made equivalent to that between the Titanic powers, vast and shapeless, and the Olympic powers eternally fighting against them, because the former also represent the substratum of elementary forces ever re-emerging from the depths and offering possibilities for new triumphs and further progress.

That this is the case can be easily proved if we examine some of the main motifs of the book, in the first place, that whence its very title, i.e. the Gordian knot, is drawn. The Gordian knot should represent the problem which always arises with every encounter between Asia and Europe when domination over the world is in question. The Gordian knot should represent Asia, the sword of Alexander Europe. The former should be the symbol of destiny of an existence bound by elementary or divine forces, of a world characterized by a lack of limits, of a political society essentially despotic and arbitrary. The sword of Alexander should instead represent the luminous element, spiritual power, and be the symbol of a world acknowledging freedom, law, human respect, a greatness which cannot be reduced to mere power. At one point of the book the antithesis is even made equivalent to that between the Titanic powers, vast and shapeless, and the Olympic powers eternally fighting against them, because the former also represent the substratum of elementary forces ever re-emerging from the depths and offering possibilities for new triumphs and further progress.

We need only bear this formulation in mind to realize the absurdity of talking about East and West. In fact that antagonistic myth is invested with an universal character, it is found in the mythologies and sagas of all civilizations, and in the East it has been formulated not less distinctly than in Hellenic civilization (we need only remember the dualism of Mazdaism, the Hindu themes about the struggle between deva and asûra, or the exploits of Indra, etc.); it reflects therefore a vision of life by no means specifically European. Moreover, if we refer to a metaphysical plan, it is quite absurd to associate the East with an existence subject to the powers of destiny and of the earth. If there is a civilization which has not only formulated the notion of an absolute freedom, of a freedom so high that even the realm of the heaven and the realm of the pure Being appear as a form of bondage, but which has furthermore known a definite technical tradition to realize that ideal, such a civilization is definitely that of the East.

But Jünger seems to wish to keep to a more conditioned plan, closer also to that of political forces. But here too the argument does not hold water. The antithesis of the Western ideal of political freedom as against Asian despotism is an old story, which may have been a “myth” dear to certain Hellenic historians, but which is devoid of all serious foundation. To justify it we should limit ourselves to considering certain inferior by-products of a degenerating and barbarous East, with local sartraps and despots, with hordes of Tartars, Huns and Mongols, and some aspects of the latest Arabo-Iranian and Arabo-Persian cycles. At the same time we should overlook the recurrent phenomena of the same kind in the West, including the methods of those tyrants and princes who were devoid all human respect in the age of the Italian Renaissance. Indeed Jünger himself goes counter to his own thesis when he points out that in the evolution of Roman history, especially during the Imperial period, both forms were present. He fully realizes that it is not possible here to bring forward an eventual Asiatic racial contribution as the only capable of giving an explanation, so that he has to resort, as we have pointed out, not to a historic Asia, but rather to an Asia as a permanent possibility latent in everyone. In any case, coming down to modern times, the impossibility of sensibly utilizing that antithesis in any way, appears ever more obvious to Jünger himself. Here then his antithesis on the one hand almost identifies itself with that proper to the political terminology of today, in which the “West” is identified with the Euro-American democratic world and the “East” with Bolshevik Russia; in addition with regard to certain features drawn by him from the “Asiatic” style, concerning the manner of waging war, of estimating the individual, of despotism, of exploiting vanquished peoples and prisoners of war, of wholesale slaughter, etc. he tends to perceive them, in a rather one-sided manner, actually in Hitler’s Germany. What can all this mean?

In any case even in this connexion things are not quite right and it is odd that Jünger has not noticed it. Leaving Asia and Europe aside, and considering instead these conceptions in themselves, the true synthesis does not lie between freedom and tyranny, but rather between individualism and the principle of authority. Of a system based on the principle of authority everything like tyranny, despotism, Bonapartism, the dictatorship of tribunes of the people, is nothing more than a degeneration or an inverted falsification. By reverting to the domain of historical civilizations it would be easy indeed to show to what extent the traditional East, as far as concerns the doctrine of the Regnum, admitted ideals very different from individual despotism. We need only refer to the Far Eastern Imperial conception, with its theory of the “mandate from Heaven” and the strict political ethic of Kong-tse. In the Nitisara we are asked to explain how he who cannot dominate himself (his own manas) can dominate other men, and in the Arthaçâstra the exercise of royal functions is conceived as tapas, i.e. ascetism, ascetism of power. We might easily multiply references of this kind.

There is no doubt that the East has had a characteristic tendency toward the Unconditional, which has been the case only merely sporadically with the West, by no means to its advantage. This might shed a different light even on what Jünger calls the Willkürakt, and which in him seems almost to play the part of an anguish complex. As a matter of fact a world outlook, wherein the extreme point of reference is the Unconditional, law in actual practice or in the abstract, can never constitute the extreme instance on any plane, neither on the human nor on the divine plane. We do not wish to dwell here on an evident contradiction into which Jünger falls: how can he conciliate the idea of the East as a world subject to the bonds of destiny and of necessity with that other idea, according to which the absolute act, the Willkürakt, is alleged to be an Eastern category? Furthermore, although it is a case of horizons already different, by such implications we had to recognize Asia in its purity, well, in Nietzsche and in Stirner.

But it is more important to consider another aspect of the question. Jünger tells of a visit by the Count of Champagne to the head of the Order of the Ishmaelites at the time of the Crusades. At a sign from his host some knights threw themselves down from the top of a wall. Asked if his own knights were capable of similar obedience and fealty, the Count replied in the negative. We have here, Jünger declares – something which a European mind cannot grasp, because it borders on the absurd, on folly, because it offends all human values. We have the sentiments before the Japanese airmen devoting themselves to death. In the late war, he adds, in Italy and Germany exploits were conceived and actually carried out which involved extreme risks, but not a previous acceptance of irrevocable sacrifices by the individual.

Now these considerations are in part one-sided, in part due to misunderstanding. With regard to the first point we shall mention a single instance. Ancient Rome, which certainly did not belong to “Asia,” knew the ritual of the so-called devotio: a military commander volunteered to die as a victim of the infernal powers in order to promote an outbreak of them, and thus to bring about the defeat of the enemy.

The second point, however, is more important. Jünger should have known that the Ishmaelites were not merely a military Order, but also an Order of initiates. Within the orbit of initiation all ethics of a merely human nature, however elevated, cease to have any validity. Even on the level of mere religion we find the sacrifice of Isaac as a trial and a disciple of absolute “corpse-like” obedience – perinde ac cadaver according to the formula of the Jesuits¬ – in the domain of monastic ascetism. Calvin went so far as to consider the possibility of renouncing eternal salvation for the sake of love of God. As for the Order of the Ishmaelites, there is a specific point which should be born in mind: absolute obedience to the extreme limit, as illustrated in the above-mentioned episode, had also the value of discipline and was limited to the lower ranks of the initiatic hierarchy; once the individual will is eliminated, above the fourth degree an absolutely contrary principle reigns, that of absolute freedom, so much so that some one referred to the Order of the Ishmaelites the principle that “Nothing exists, everything is permitted.” A mere Crusading knight could hardly attain such horizons: a Knight Templar might perhaps done so, for the Order of the Templars also had an initiatic background. Were Jünger to realize all this he might begin to understand what was the right place even for what he calls the Willkürakt and the limitations of the validity for ethics of personality and for an ideal of purely human civic greatness.

Here indeed higher existential dimensions come into play, and not only in the case of an organization of initiates. For instance, when it comes to those “absolute sacrifices” of a heroic nature, we should not forget that it is, in a general way, a question of civilizations, in which the human earthly existence is not considered, as it is with us, unique and incapable of repetition. Even on the level of popular religion and of the normal outlook of life in those civilizations the individual has the feeling or foreboding that his existence does not begin with birth nor end with death on earth; thus we find potentially present that consciousness and that higher dimension, to which only in exceptional case the religious views which have to come to prevail in the West offers a suitable atmosphere.

The most important result of these latter considerations is probably the following. Putting aside East and West, Asia and Europe as civilizations and as historic realities, we may place our consideration on the plane to which Jünger has in his book been more than once forced to shift himself, i.e. on the plane of a morphological determination of the various layers and possibilities of the human beings. We should then have three levels. On the lowest we should place all those possibilities which Jünger has associated with the “Gordian knot,” with elementary and savage forces, with everything that is limitless, with the daemonism of destruction, with that which is ruthless, with an absence of all human respect, with affirmation devoid of all law. In an intermediate zone we should place the sum total of possibilities contained within the framework of a civilization which recognizes the value of humanitas, of law, of individual and civil freedom, of culture in the ordinary meaning of the word. The higher level is here represented by that spirituality which Jünger associates with the symbols of Alexander’s sword, while the lower level is made up of the values which have provided the foundations of the latest bourgeois and liberal civilization. But we must recognize as the highest zone that of possibilities which through the formal analogies which two opposite poles ever present reflect certain features of the first zone, because here it is a domain wherein the human tie is surpassed, where neither the mere human individual nor the current criterion of human greatness any longer represents the limit, because within it the Unconditional and the absolutely transcendental asserts itself. Some of the culminating points of Oriental spirituality refer in fact to this zone. If only a limit as slender as a razor’s edge at times separates this domain from the former, yet the difference between the two is abysmal, whereas opposition to what is merely human is common to both.

Now it is important to point out that wherever forces belonging to the first of the three domains emerge and break forth, only the possibilities of the third domain can really face them. Any attempt to stem on the basis of forces and values of the intermediate zone can only be precarious, provisional and relative.

To conclude, we may associate with this a remark concerning that diagnosis of the present situation, to which Jünger’s book claims to have contributed. In the first phase of his activities, and above all in his books “Feuer und Blut” (1926) and “Der Arbeiter” (1932), he had rightly perceived that the age beginning in the West with the advent of mechanical civilization and of the first “total” wars is characterized by the emergence of “elementary” forces operating in a destructive manner, not only materially, but also spiritually, not only in the vicissitude of warfare, but also in cosmopolitan mechanized life. The merit of Jünger in that first phase of his thought is that he had recognized the fatal error of those who think that everything may be brought back to order, that this new menacing world, ever advancing, may be subdued or held on the basis of the vision of life of the values of the proceeding age, that is to say of bourgeois civilization. If a spiritual catastrophe is to be averted modern man must make himself capable of developing his own being in a higher dimension – and it is in this connexion that Jünger had announced the above-mentioned watchword of “heroic realism” and pointed out the ideal of the “absolute person,” capable of measuring himself with elementary forces, capable of seizing the highest meaning of existence in the most destructive experiences, in those actions wherein the human individual no longer counts: of a man acclimatized to the most extreme temperatures and having behind the “zero point of every value.” It is obvious that in all this Jünger had a presentiment of the metaphysical level of life in the third of the domains which we have mentioned. But in this new book we see that he confuses this domain with the first, and that the chief points of reference for everything which Jünger associates with the symbol of the West are drawn to a great extent from the intermediate zone – still far enough from the “zero point of every value” and not wholly incompatible with the ideas beloved in the preceding bourgeois period, even if raised to a dignified form and integrated with some of the values of the good European tradition.

This leads to a dangerous confusion of horizons, and at all events marks a retrogression from the positions already achieved by Jünger in his first period. His more recent works, including the one which we have been discussing, while they are rich in interesting suggestions, offer us nothing which has a real basic value. We have moreover seen that in this book on the Gordian knot the East is an one-sided and partly arbitrary notion which has nothing to do with the actual reality of the higher traditional Oriental civilizations, while throughout the whole work we perceive with sufficient clarity the reactions of those who, without having any adequate sense of distance, draw conclusions from the most recent political vicissitudes and who would reduce the conflict between East and West merely to that between the world of the democratic Euro-American nations, with their own outworn ideals which are trying to present themselves in terms of a new European humanism, and the world of Soviet Communism.

Julius Evola

(East and West, V, 2, July 1954)

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditionalisme, italie, allemagne, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ex: http://ofogodavontade.wordpress.com/

À memória do soldado desconhecido, caído em combate por todas as Goas do Império, pela pena de Amândio César…

NECROLOGIA PARA UM SOLDADO DA ÍNDIA

Os jornais publicaram nomes,

Muitos nomes,

Não se sabe ao certo quantas linhas de nomes:

O TEU NÃO ESTAVA LÁ!

Eram nomes, muitos nomes,

Não se sabe ao certo quantas linhas de nomes!

Eram milhares de nomes de vivos:

O TEU NÃO ESTAVA LÁ!

Nas linhas, muitas linhas de nomes,

Vinham altas patentes e soldados rasos,

Hierarquicamente e por ordem alfabética:

O TEU NOME NÃO ESTAVA LÁ!

Não! O teu nome não podia estar ali:

Tu morreste em Goa, à vista de Goa,

Que morria quando tu morreste.

Por isso ficaste abandonado e só,

Junto de Goa moribunda.

Tão abandonado e tão só

Como a pistola metralhadora,

Agora inútil,

Agora inútil porque tu morreste

E Goa morreu contigo!

Há-de florir, vermelha,

Uma flor nascida do teu sangue.

As folhas serão verdes

Como a última imagem dos teus olhos baços.

É o último reduto,

Será a última bandeira hasteada em Goa,

Na terra ocupada pelo invasor,

Depois que alguém ergueu ao céu azul

A branca bandeira do medo e da ignomínia!

Não vens na lista de nomes,

Em nenhuma das linhas dos nomes:

O TEU NOME NÃO PODIA ESTAR ALI!

Mas, quando uma jovem manducar

Colher a flor vermelha que sobrou do teu martírio,

Aspirar o perfume solene dessa flor cortada

E perder seus olhos pretos no verde das folhas tenras,

ENTÃO SIM, TU ESTARÁS ALI!

Ali ressuscitado,

Ali vigilante como a sentinela,

Até que tornem os fantasmas dos soldados de Albuquerque

Para castigarem o orgulho sacrílego do invasor.

Tu, anónimo soldado,

Morto na terra escaldante de Goa,

És a imagem do Governador

Que à vista dela morreu.

Tu, sim, és da estirpe de Albuquerque,

Nunca vassalo…

Amândio César, “Não posso dizer adeus às Armas”, A.G.U. 1970, pp64-67

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : portugal, littérature, lettres, littérature portugaise, lettres portugaises, militaria, armées |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

Le théâtre futuriste

Es gibt keinen Hund. Das futuristische Theater. 61 theatralische Synthesen von F.T. Marinetti und Cangiullo, Soggetti, Settimelli, Carli, Boccioni, Buzzi, Balla, Depero, Dessy, Rognoni, Vasari, Nanetti, Janelli, Folgore, Corra, Ginna, Chiti, Calderone, Govoni, Aschieri, Pratella, Fillia und 4 Manifeste, aus dem Italienischen übersetzt und herausgegeben von Brigitte LANDES, München, edition text + kritik, 1989, 223 S., DM 42, ISBN 3-88377-304-2.

Tenant compte du regain d'intérêt pour les futurismes, pour leur revendication d'une «fusion de l'art et de la vie», c'est-à-dire pour l'inclusion dans la sphère artistique de la technique, de la vitesse, des bruits de moteur, de la dynamique, une romaniste allemande, Brigitte Landes, a cru bon d'explorer le lieu par excellence des provocations futuristes, le théâtre. Ce théâtre de scènes courtes, de variété, qui finissait toujours en bagarres, avec l'arrivée de la police pour vider les lieux. La couleur, Marinetti l'avait déjà annoncée dès son manifeste du 11 janvier 1911: il faut mépriser le public des premières, ces bourgeois coincés qui arrivent comme un troupeau pour exhiber leurs femelles coiffées de nouveaux chapeaux. Pour échapper à la banalité, les acteurs doivent être animés du désir de se faire siffler: injures, sifflets, tomates indiquent clairement que la pièce n'est pas du rabâchage (B. Landes, pp. 7 à 9). En 1913, Marinetti, dans un nouveau manifeste, fait l'apologie du théâtre de Variété (cf. B. Landes, pp. 153 à 161) parce que la Variété est sans traditions ni dogmes, purement actuelle. Elle est anti-académique, primitive et naïve. Elle détruit la fausseté festive, le pseudo-sacré, le sérieux ampoulé et le sublime de carton-pâte. Une nouvelle phase du théâtre futuriste commence en janvier 1915, par un nouveau manifeste co-signé par Marinetti, Corra et Settimelli: c'est le théâtre futuriste et synthétique. Ce manifeste commence par un constat: le théâtre est le mode d'expression culturelle le plus prisé des Italiens. Pour neuf Italiens qui vont au théâtre, un seul lit des bouquins: il faut donc que le futurisme s'infiltre dans la société par le biais du théâtre. Ce théâtre subversif doit être synthétique, soit excessivement court. D'une durée de quelques minutes à peine. Ce que ne comprennent pas les innovateurs de l'art dramatique de l'époque tels Ibsen, Maeterlinck, Andreïev, Claudel, Shaw. Ce théâtre, ensuite, doit être a-technique, c'est-à-dire rejeter les techniques traditionnelles qui ont conduit l'art dramatique dans la fange du pédantisme et de l'abêtissement. Ce théâtre doit être dynamique et simultané, naître de l'improvisation, de l'intuition qui jaillit comme l'éclair, de l'actualité riche en découvertes. Ce théâtre doit être autonome, a-logique et irréel, ne rien avoir de commun avec la photographie. En conclusion, ce manifeste de janvier 1915, demande qu'un lien s'établisse enfin entre les acteurs et les spectateurs, inaugurant ainsi les modes d'expression théâtrale contemporains.

En 1921, nouveau manifeste du théâtre futuriste de Rodolfo De Angelis avec la collaboration de Marinetti, Cangiullo, Corra, Carli, Settimelli, Prampolini, Depero, Tato, Casavola, Mix, Bragaglia, Scrivo, Bellanova. C'est le théâtre futuriste de la surprise, prévoyant la farce provocatrice dans la salle: vente d'une même place à plusieurs personnes pour provoquer algarades, injures, gifles et bagarres; badigeonnage de sièges avec de la glu pour ajouter à la pièce proprement dite le spectacle de la fureur d'un bourgeois; les mauvaises places coûtent cher, les bonnes places sont bradées pour presque rien. La provocation et l'interpellation des spectacteurs y atteignent leur comble.

Brigitte Landes complète ces quatre manifestes d'une anthologie de pièces futuristes.

Robert Steuckers.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livres, littérature, lettres, lettres italiennes, littérature italienne, avant-gardes, futurisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Books Magazine, Février 2009 : "À 25 ans, Dorota Maslowska brosse le portrait au vitriol d'une société en quête d'identité, en apesanteur entre passé communiste et désillusion européenne.

Books Magazine, Février 2009 : "À 25 ans, Dorota Maslowska brosse le portrait au vitriol d'une société en quête d'identité, en apesanteur entre passé communiste et désillusion européenne.

00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pologne, lettres, littérature, lettres polonaises, littérature polonaise, europe orientale, mitteleuropa |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Figaro, 5/2/2009 : "Paul Yonnet - Un essai passionnant sur ce grand écrivain qui scandalisait parce qu'il renvoyait une peinture atroce de l'homme.

Le Figaro, 5/2/2009 : "Paul Yonnet - Un essai passionnant sur ce grand écrivain qui scandalisait parce qu'il renvoyait une peinture atroce de l'homme.

00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Bulletin célinien, n° 305, février 2009:

Le Bulletin célinien, n° 305, février 2009:

00:20 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La revelación de Emile Ciorán

Abel Posse

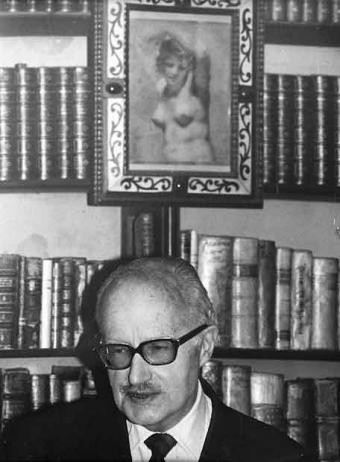

Después de muchas horas de diálogo con Emile Ciorán, me pregunté cuál es el secreto de su atracción intelectual.

Aparentemente su negación de la filosofía académica y su defensa de un pensamiento Independiente hasta el borde de lo anárquico, podría parecer más bien un episodio final del modernismo romántico. ¿Por qué inquieta Ciorán? ¿Por qué crea adeptos mas bien rechazándoles? Se deslizó durante décadas como un antifilósofo, estimado por escritores y por un público heterogéneo pero ninguneado en el plano de la filosofía oficial, académica, "seria". ¿Cuál es la clave de su sobrevivencia y de su éxito final?

La fascinación de Ciorán a través de sus libros (y particularmente de esa obra central que es La Tentación de Existir, que acaba de ser reeditada por "Tauruo" en la magnífica traducción de Fernando Savater) se entra en subversiva sospecha del autor contra la sacralidad, la intocabilidad, el orgullo, de la condición humana misma.

Lo que nos deja Ciorán, después de la lectura de La Tentación de Existir, La Caída en el Tiempo o El Aciago Demiurgo es la de que el hombre bien podría ser tratado como un animal descastado, un indigno cósmico, en vez del semidiós, "la criatura, a su imagen y semejanza", etc,.a que se tiene acostumbrado. Es como si el hombre, a partir de Ciorán, empezase a ser considerado como una pieza de discordia cósmica, un tonto o un energúmeno infatuado que en el fondo lleva a la enfermedad y la destrucción de todo lo que toca: sean sus, pares o el planeta mismo que habita.

Lo que creo que no se expresó claramente en torno a Ciorán es que es tino de los primeros filósofos que nos dice que el hombre es una causa detestable, un asesino que se cree lleno he cualidades bondadosas.

La ética, hasta ahora, fue la respuesta creada por el hombre ante la sospecha (y la evidencia) de sus malas inclinaciones. Más allá de la respuesta de la ética está Ciorán ?que aunque no lo quiera está directamente ligado a Nietzsche? y que nos dice que el factor criminal del hombre, su destructividad, es la verdadera revelación del siglo XX: el hombre, a través de la tecnología, manifestó su verdadera faz inmoral, definitivamente pérfida: esto es el siglo de los campos de concentración, del hipócrita y cotidiano genocidio, Norte-Sur, de Hiroshima, y más que nada de la destrucción, del orden natural del planeta Tierra a través del desequilibrio ecológico, la contaminación, el definitivo avasallamiento del ritmo de la biosfera, de los animales y las plantas: por una especie triste, neurótica, infatuada, que ni siquiera obtiene placer de sus crímenes.

No es extraño que el ensayo La Tentación de Existir sea una crítico de ese, supuesto favorable a la vida humana y a la bondad del hombre que baña su hipocresía toda la cultura o incultura de Occidente.

Dice Ciorán: “Habiendo agotado mas reservas de negociación, y quizás la negociación misma, ¿por qué no debería yo salir a la calle a gritar hasta desgañitarme que me encuentro en el umbral de una verdad, de la única válida?"

Esa verdad que conmueve a Ciorán, lo separará para siempre de los bien pensantes del mundo (desde Sartre hasta Russell).

La solitaria repulsa de Ciorán se origina en este hecho central: al descalificar al hombre como ente privilegiado, loable, admirable y salvable, condena a muerte la tarea de esos filósofos del hombre, habitantes del ghetto del optimismo.

Ciorán en realidad es el primer filósofo que deja de ser "oficialista" del partido del hombre. Se pone más allá de esa obligatoria y engreída "conciencia de humanidad". Rompe el contrato, invita a que nos unamos a la opinión que de nosotros podrían tener nuestras víctimas: las plantas, los mares, los exterminados tigres de bengala, los místicos, las aves.

¿Por qué el hombre no va a ser algo prescindible en el orden de lo creado?

¿Cuál es la verdadera lectura de ese libro que sigue siendo secreto y que se llama la Biblia: qué quiere decir la parábola del ángel rebelde, la de Caín, la de la expulsión del Paraíso? ¿hemos leído bien la Biblia?

Ciorán niega al hombre actual seguir postulándose arrogantemente y sin dudas como candidato al Paraíso. Ciorán nos dice lo que muchos podemos sentir al culminar este siglo involutivo: el hombre no solamente no merece el Paraíso sino que lo saquea y destruye. Es definitivamente un animal dañoso con peligrosísimas aptitudes...

En un tiempo de pensamiento público pervertido por el lenguaje equívoco de la política y de los grandes intereses, la filosofía -la fracasada Filosofía, arrinconada a mera materia de examen, o a prestigiosa antigualla?, cobra una importancia dramática: junto con el arte y la religión son los únicos espacios de resistencia que nos quedan ante la presión cosificadora. Cosificadora no sólo por el materialismo de una "sociedad de cosas" sino porque esa sociedad termina cosificando a su protagonista, el que debería haber sido su beneficiario.)

La filosofía es guerrilla, como afirma Gilles Deleuze. Es resistencia y ataque ante un enemigo demasiado poderoso, por el momento de apariencia invencible. La guerrilla se arma en silencio y golpea cuando y donde puede.

Es el retorno al Ser y a sentirnos ser pese a la desolada, sometida versión de nuestro ser social, mejor: de nuestro aparecer.

El desdoblamiento entre el yopúblico, como escribió Bergson y el yo profundo, es un fenómeno cultural que se agudiza en este tiempo de extraordinarias y velocísimas mutaciones.

La reflexión es el mecanismo natural, privadísimo, de soldar esa peligrosa ruptura. Filosofar empieza por ser un poner esa reflexión, saber conducirla hacia objetivos. Nuestro sentimiento de existir en cuanto yo (y no en cuanto ese otro del yo publico). Filosofar es existir. En la reflexión íntima nos sentimos existir, nos sentimos en el mundo. La reflexión en estos tiempos tiene in valor similar al de la oración en este caso correo el sentimiento intimo del estar con dios, sin Dios o ante Dios).

Filosofar es existir. Nunca como ahora, en tiempos del yo volcado hacia afuera, vale y tiene tanto peso aquel cartesiano cogito, ergo sum (pienso, luego existo).

Ciorán es el gran guerrillero. Es un ejemplo de resistencia pensante. Piensa como resultado de una reflexión necesaria en un mundo en que la vida que se nos propone, tanto como las ideas hechas en torno a las que nos seguirnos moviendo, nos llevan a la despersonalización, a ese mundo de no?yos, de yos de los otros.

Frente al pensamiento de los frívolos y ruidosos noveaux philosophes de la decadencia cultural francesa, o ante las parrafadas previsibles de Popper (que en nombre del liberalismo democrático oculta la realidad del genocidio económico del tercer mundo), Ciorán se alza como el representante privadísimo e insobornable de la verdadera filosofía: coraje para el compromiso con la verdad, o mejor, con lo verdadero. Hemos llegado a tal punto de ceguera subcultural que Ciorán, el negativo se erige en posibilidad de dignificación.

![]()

00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lettres, lettres roumaines, lettres françaises, littérature, littérature roumaine, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com/

Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com/

"La Banque centrale norvégienne a annoncé vendredi le lancement d'une pièce commémorative à l'effigie de Knut Hamsun, auteur d'abord célébré dans son pays, lauréat du prix Nobel de littérature en 1920, puis tombé en déchéance après la guerre en raison de ses positions pronazies. "C'est l'auteur que nous célébrons", a déclaré Leif Veggum, un directeur de la Banque de Norvège. Il s'agit de la première pièce commémorative à être tirée en l'honneur de Hamsun. En argent et d'une valeur nominale de 200 couronnes (22,6 euros), elle sera mise en vente, au prix de 450 couronnes, le 19 février, date du 150e anniversaire de la naissance de l'auteur de La Faim (1890).

Les dernières années de Hamsun, mort en 1952, ont été marquées par la déchéance dans un pays bien embarrassé sur le sort à accorder à celui qui en 1940, à 80 ans, a choisi de soutenir le régime pronazi du collaborateur Vidkun Quisling. A la Libération, les autorités norvégiennes le déclarèrent mentalement affaibli pour ne pas avoir à le juger et le ballottèrent d'un hospice à l'autre. Bien que Hamsun ait été l'un des trois seuls Norvégiens à avoir reçu le Nobel de littérature, ni Oslo ni Grimstad, sa ville natale, n'ont encore de rue à son nom. Seulement une poignée de localités du pays scandinave lui ont pour l'instant fait cet honneur."

Source AFP

00:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres norvégiennes, lettres scandinaves, littérature norvégienne, littérature scandinave, scandinavie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

À propos de Céline et Karl Epting

On conviendra qu’en étant l’éditeur, il m’est difficile de commenter le livre sur Céline et Epting ¹. Aussi je me bornerai à évoquer quelques réactions vues dans la presse et surtout sur la toile. Le tirage limité imposa un service de presse réduit et, ipso facto, la réception critique.

P.-L. Moudenc note que « Céline épistolier s'y montre tel qu'avec la plupart de ses autres interlocuteurs : surtout préoccupé de réalités matérielles, obtention de papier pour la publication de ses livres, visas pour se rendre au Danemark en passant par Berlin, paiement de droits d'auteur par son éditeur allemand. À l'occasion, il présente une requête pour un ami victime de la censure. S'il se risque à des considérations plus générales, c'est pour déplorer, en juillet 1943, que la collaboration ait été ratée “ par erreur et sottise dès le début, et entêtement et prétention par la suite ”. Nul propos antisémite ou vraiment raciste — sinon une interrogation sur l'hypothétique ascendance de Racine “ dont le théâtre n'est qu'une fougueuse apologie de la Juiverie ”, antienne reprise depuis Bagatelles. En ce domaine, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tant pis pour les ennemis forcenés d'un Ferdinand prétendu doctrinaire. Voire, comme le prétendait l'Agité du bocal (Sartre), stipendié par les nazis. Les textes d'Epting, écrits entre 1944 et 1963, sont ceux d'un témoin qui a saisi l'importance quasi universelle de l'écrivain dans la littérature de son siècle : “La critique culturelle de Céline, écrit-il à juste titre, représente l'un des grands contrepoints au développement de la civilisation rationaliste, technique et industrielle des années 1930 et 40, au témoignage plus profond et humain que des centaines d'analyses sociologiques, dont nous avons pu prendre connaissance depuis.” » ².

Ce que Moudenc trouve négligeable est, au contraire, mis en évidence par Pierre Assouline sur son blog. Son commentaire est, en effet, intitulé : « Quand Louis-Ferdinand Céline dénonçait Racine aux Allemands ». À propos de la publication de cette correspondance, il estime qu’elle vaut le détour pour deux raisons : « D’abord parce que l’auteur Frank-Rutger Hausmann, professeur de langue et littérature française à l’université de Fribourg-en-Brisgau, y apporte l’éclairage qui manquait sur la personnalité et les idées de Karl Epting, personnage clé de la collaboration intellectuelle franco-allemande sous l’Occupation, directeur de l’Institut allemand qui ouvrit ses portes dès le 1er septembre 1940 en l’hôtel Sagan, rue de Talleyrand (VIIème) afin d’y organiser des expositions, des conférences, des concerts et y recevoir le gratin littéraire parisien qui le bouda d’autant moins que la propagande pour la Nouvelle Europe avait le bon goût de n’y être pas ostentatoire. Epting, parfait francophone (difficile de parler de francophilie quand celle-ci arrive juchée sur des chars) fut un célinien inconditionnel dès la parution du Voyage au bout de la nuit en 1932 et le resta jusqu’à sa mort. Manifestement “ensorcelé” par l’écrivain, il admirait en lui l’héritier de Rabelais. Il ne cessera de le défendre contre ses compatriotes (Abetz, Payr…) qui lui reprochait son style hystérique, vulgaire, populaire et ordurier, pour ne rien dire de l’immoralité du fond. Quelques articles de ce célinien absolu sont reproduits à la fin. » À propos des soupçons de Céline à l’égard de Racine, il précise que « naturellement, la généalogie de Jean Racine a été maintes fois étudiée, par Raymond Picard notamment, et cette spéculation y est évoquée comme peu probable, ainsi que l’indique Arina Istratova dans ses précieuses notes en bas de page. Elle y rappelle également, en puisant aux meilleures sources, que si la Comédie-Française a bien monté entre 1940 et 1944 huit pièces de Molière et six de Corneille, il n’y en eut que deux de Racine (Andromaque et Phèdre) ³ ». L’intérêt du blog d’Assouline, l’un des plus fréquentés de la blogosphère, c’est qu’il reproduit les commentaires des internautes. Cette note de lecture en a suscité d’abondants, le pire côtoyant le meilleur. Comme on s’en doute les anticéliniens primaires n’ont pas manqué de se déchaîner. Bref florilège : « Je suis toujours étonné, pour ne pas dire scandalisé, que l’on puisse encore apprécier un tel type !!! » ; « Comment un esprit aussi épais dans sa vie ne le serait-il pas dans ses écrits et, de fait, il l’est, épais, son style est époustouflant mais sa voix d’auteur est obsessionnelle, paranoïaque, elle le révèle. » ; « Ce type relevait de la psychiatrie et d’un traitement carabiné. » ; « Ce vieux couillon blême de Céline, s’il avait pu lire, de Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé (Fayard), il l’aurait sans doute moins ramené sur le sujet… » ; « Encore Céline ! Cet espèce de con monstrueux, avare et grossier personnage ! Les propos de Céline sont toujours du même niveau, et dans tous les domaines. Il faut vraiment en avoir une sacré dose pour croire que cet idiot ait été un écrivain. Lâchez nous un peu les baskets avec ce monstre de foire ! ». Fermez le ban !

Assurément plus nuancé, et tout aussi révélateur, le commentaire suivant : « Je me souviens, ayant lu Les Idées de Céline d’Alméras et sa biographie, n’avoir pu rouvrir aucun des livres de Céline pendant des années, rejet que n’avaient produit ni le Vitoux ni le Gibault. C’est l’enthousiasme d’un de mes amis, relisant Mort à crédit, qui m’a incité à le reprendre. Je l’ai relu en deux jours, estomaqué par son génie. En fait, le problème de Céline est insoluble. Il est sans excuses et il est immense. Il est aussi souvent délirant, c’est très frappant dans les Lettres de prison, comme s’il était allé trop loin dans l’exploration de la réalité, si loin qu’il ne s’agit plus du tout de réalité mais d’un magma puant d’où s’exhalent de préférence les pires saloperies. La question de Racine semble au premier abord à part, bouffonne, sans grande portée. Est-ce qu’il ne se fout pas un peu du monde en dénonçant un écrivain mort depuis près de 250 ans ? Sinon, je serais tenté d’y voir un acte de soumission absolue au vainqueur, un reniement total de sa propre culture et de ses fondements, à peu près sans exemple, bien moins drôle qu’il n’y paraît d’abord et finalement très grave. Imagine-t-on un Allemand, au cas où la France aurait occupé l’Allemagne, allant dénoncer Goethe ? ».

Sur un autre blog 4, un célinien, lui aussi anonyme mais reconnaissable entre tous comme nous l’avons déjà écrit, s’interroge : « Epting, francophile ? C'est passer sous silence les livres qu'il écrivit contre les Français entre 1934 et 1940 sous divers pseudonymes. Epting, “conservateur chrétien” parce qu'il écrit après guerre dans un journal qui a pour titre Christ und Welt – mais qui était dirigé par l'ancien rédacteur en chef de Signal 5 ? Hum… C'est blanchir Epting pour noircir Céline ? Ce n'est pas de sang dont parle Céline à propos de Racine, mais de nom, d'ancêtres, et d'inspiration poétique, d'un théâtre reposant sur le thème de l'amour, en opposition aux pièces de Corneille ou de Molière. » Quant à Philippe Alméras, cité par Assouline dans son commentaire, notre internaute ne décolère pas et en profite pour cibler, mais sans les nommer ceux-là, de prétendus céliniens : « Alméras, spécialiste de Céline ?... Pas moins qu'un autre… mais pas plus qu'un autre… et on en compte un nouveau tous les ans, tous les six mois, de spécialiste de Céline… à chaque nouveau livre... Il suffit de ressortir des lettres déjà publiées il y a vingt ans, d'y ajouter trois photos jusque là éparpillées dans diverses publications, d'appeler le tout “dossier inédit”, d'envoyer le tout à divers journalistes qui n'ont pas le temps de vérifier la qualité de la marchandise, et vous voilà consacré “spécialiste de Céline” auprès des néophytes. Ce n'est pas très nouveau. C'est la loi du commerce et de la publicité. C'est ce qu'on appelle aussi de la compilation et de la divulgation. Rien à voir avec la recherche. De la divulgation, il en faut, bien sûr... C'est même essentiel... Mais faudrait tout de même pas confondre. Le Dictionnaire Céline d'Alméras, sous son beau ramage et son beau plumage, est inutilisable par les étudiants ou les chercheurs céliniens tant il recèle d'erreurs, de contrevérités, de partis pris, d'approximations, de citations tronquées, d'interprétations fallacieuses et spécieuses. Un livre entièrement à refaire. Pas à corriger ! à refaire ! Les gens sérieux pourront faire la comparaison avec le Dictionnaire de Gaël Richard. Les jésuites diront : “C'est pas pareil...” En effet, ce n'est pas pareil ! Il y a le travail de première main et celui de seconde main. La recherche et la compilation. »

Revenons à Epting à propos duquel Frédéric Saenen se demande si « les premiers germes d’un célinisme digne de ce nom » ne seraient pas apparus sous sa plume : « On serait en droit de se poser la question, au vu de la pertinence des analyses qu’il développe, notamment dans ses articles au quotidien Christ und Welt. Sa vision de l’homme-Céline est elle aussi empreinte d’une lucidité confondante. Epting, en intitulant sa contribution aux Cahiers de L’Herne de 1963 « Il ne nous aimait pas », allait lancer une formule qui tranchait définitivement avec l’image d’un Céline thuriféraire du Grand Reich et de la Germanité. Il en profite aussi pour souligner la dynamique de cette si étonnante « contradiction intérieure » qui rendait le personnage à la fois attachant et infréquentable : « le contraste profond entre sa prise de position à l’égard des collectivités impersonnelles […], dans laquelle il pouvait être d’une cruauté qui, dans ses propos, allait jusqu’au paroxysme et son comportement à l’égard de l’individu concret, homme ou bête, dans lequel il n’a jamais cessé de rester le médecin et le protecteur. » Et Saenen de conclure : « Céline ? Un Docteur Jekyll et un Écrivain Hyde ! Cela fait soixante ans qu’on vous le dit… 6 »

Marc LAUDELOUT

Notes

1. Frank-Rutger Hausmann, L.-F. Céline et Karl Epting, Le Bulletin célinien, 2008, 146 p. Édition établie par Arina Istratova. Tirage limité à 410 exemplaires. 35 €, franco.

2. P.-L. Moudenc, « La bibliothèque célinienne s’enrichit encore », Rivarol, 19 décembre 2008.

3. Pierre Assouline, « Quand Louis-Ferdinand Céline dénonçait Racine aux Allemands », La République des livres, 12 décembre 2008 [http://passouline.blog.lemonde.fr]

4. Commentaire anonyme, 15 décembre 2008, à propos de « “ Quand Céline dénonçait Racine aux Allemands ” par Pierre Assouline », Entre guillemets…,13 décembre 2008 [http://ettuttiquanti.blogspot.com].

5. Ce sont naturellement les divers arrticles de Karl Epting publiés après la guerre qui ont permis de le qualifier de la sorte. Voir notamment sa contribution au colloque consacré, six ans avant sa mort, à Simone Weil.

6. Frédéric Saenen (article à paraître dans Le Magazine des livres).

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, allemagne, lettres allemandes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Novopress, 5/2/2009 : "Les Deux étendards, chef d’œuvre classique et maudit.

Novopress, 5/2/2009 : "Les Deux étendards, chef d’œuvre classique et maudit.

00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, littérature française, lettres françaises, lettres, littérature, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com/

La hantise dont Céline est le bâtard par Philippe Delaroche :

La hantise dont Céline est le bâtard par Philippe Delaroche :

"La lecture du Voyage au bout de la nuit produit une commotion. "Quand j'ai lu le Voyage, raconte Paul Yonnet, j'ai été traversé par ce livre, coupé en deux, en trois, en dix..." Il cessa de lire. Et il prit la route - parce que mourir ou partir, il faut choisir. Revenu à la lecture, il continua à s'interdire le Voyage. Jusqu'au jour où, menacé de cécité, le sociologue redouta d'entrer dans la nuit définitive sans avoir dissipé un doute. Il réappareilla à bord du Voyage. Même ravissement ! Livre de la révolte, "le plus complet et le plus achevé de tous les manifestes de l'Anarchie", où la vie des pauvres et la domestication - "le soldat gratuit, ça c'est du nouveau" - prend un relief inouï, le Voyage témoigne du temps où Céline invente une syntaxe pour "la douleur individuelle d'exister" des sociétés modernes.

Mais il a tout dit. L'effet de souffle est perdu dans Mort à Crédit - "roman à tics". Après quoi, toujours plus retranché, Céline vocifère et délire dans la pire solitude "car, explique Yonnet, c'est une solitude qui désidentifie". Mais l'oeuvre n'est pas née de rien. Elle condense destin personnel et fatalité collective. Céline a vingt ans en 1914. La Grande Guerre lui causa une infirmité et des bourdonnements. Il est pacifiste. Que les surenchères nationalistes relancent la guerre, voilà sa hantise. Il deviendra raciste, au motif qu'une même race vivrait en paix et, qu'à l'inverse, les nations métissées, et par là même "contre-nature", seraient des foyers de guerre civile. Manipulées par les Juifs, elles ne songeraient qu'à s'entretuer.

Ce n'est pas parce que le discours est inqualifiable qu'il faut ignorer les ressorts du délire. Chateaubriand prévoyait chez les solitaires des temps futurs "une misanthropie orgueilleuse, qui les conduira à la folie, ou à la mort". Voici Céline et sa torrentueuse colère. Ce qui le rapproche et le distingue de Zola est avéré, Georges Bernanos, autre survivant de 14-18 et issu d'un autre horizon, salua ainsi le Voyage : "Pour nous la question n'est pas de savoir si la peinture de M. Céline est atroce, nous demandons si elle vraie. Elle l'est. " L'accent de vérité s'épuisa, pas l'atrocité du traumatisme. Paul Yonnet rappelle comment, pour avoir vécu ou dénoncé un péril trop écrasant, certains écrivains ont parfois tout perdu - jusqu'à la raison."

Paul Yonnet, Le testament de Céline, Editions de Fallois, 2009.

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - VOULOIR (Bruxelles) - FÉVRIER 1988

Robert STEUCKERS:

Knut Hamsun: un itinéraire hors du commun

Knut Hamsun: une vie qui traverse presque un siècle entier, qui s'étend de 1859 à 1952, une vie qui a cheminé entre les premières manifestations des rythmes industriels en Norvège et l'ouverture macabre de l'ère atomique, la nôtre, celle qui commence à Hiroshima en 1945. Hamsun est donc le témoin d'extraordinaires mutations et, surtout, un homme qui s'insurge contre la disparition inéxorable du fond européen, du Grund où tous les génies de nos peuples ont puisé: le paysannat, l'humanité qui est bercée par les pulsations intactes de la Vie naturelle. Ce siècle d'activité littéraire, de rébellion constante, a permis à l'écrivain norvégien de briller de toutes les façons: tour à tour, il a été poète idyllique, créateur d'épopées puissantes ou d'un lyrisme de situation, critique audacieux des dysfonctionnements sociaux du "stupide XIXème siècle". Dans son œuvre à facettes multiples, on perçoit pourtant d'emblée quelques constantes majeures: une adhésion à la Nature, une nostalgie de l'homme originel, de l'homme face à l'élémentaire, une volonté de se libérer de la civilisation moderne d'essence mécaniciste. Dans une lettre qu'il écrivit à l'âge de vingt-neuf ans, on décèle cette phrase si significative: "Mon sang devine que j'ai en moi une fibre nerveuse qui m'unit à l'univers, aux éléments".

Hamsun nait à Lom-Gudbrandsdalen, dans le Nord de la Norvège, une patrie qu'il n'a jamais reniée et qui sera la toile de fond de toute son imagination romanesque; il passe son enfance et son adolescence à Hammarøy dans la province du Nordland, au large des Iles Lofoten et au-delà du Cercle Polaire Arctique. C'est une vie rurale, dans un paysage formidable, impressionnant, unique, avec des falaises gigantesques, des fjords grandioses et des lumières boréales; ce sera aussi l'influence négative d'un oncle piétiste qui conduira bien vite le jeune Knut à vivre une vie de vagabond sympathique, d'itinérant qui expérimente la vie sous toutes ses formes.

Knut Pedersen —c'est le vrai nom de Knut Hamsun— est le fils d'un paysan, Per Pedersen, qui, à quarante ans, décide de quitter la ferme qui appartenait à sa famille depuis plusieurs générations, pour aller se fixer à Hamarøy et y devenir tailleur. Ce changement, cette sortie hors de la tradition familiale, hors d'un contexte plusieurs fois centenaire, provoque la disette et la précarité dans cette famille ébranlée et le jeune Knut, à neuf ans, se voit confié à cet oncle sévère, dont je viens de parler, un oncle dur, puritain, qui hait les jeux, même ceux des enfants, et frappe dru pour se faire obéir. C'est donc à Vestfjord, chez cet oncle puritain, prédicateur, amateur de théologie moralisante, que Knut Hamsun rencontrera son destin de vagabond. Pour échapper à la rudesse et à la brutalité de ce prédicateur évangélique qui cogne pour le bien de Dieu, qui brise les rires, lesquels, sans doute, ont à ses yeux l'avant-goût du péché, le jeune Knut se replie sur lui-même et a recours à la forêt du Grand Nord, si chiche, mais entourée de paysages tellement féériques... La dialectique hamsunienne du moi et de la nature prend corps aux rares moments où l'oncle ne fait pas trimer le garçonnet pour récupérer la dépense de quelques œufs et d'une tranche de pain noir.

Cette vie, entre la Bible et les calottes, Knut l'endurera cinq ans; à quatorze ans en effet il plie bagage et retourne à Lom, dans son Sud natal, où il devient employé de commerce. La vie itinérante commence: Hamsun acquiert son propre, celui d'être un "vagabond". De quinze à dix-sept ans, il errera dans le Nord et y vendra aux autochtones toutes sortes de marchandises, comme Edevart, personnage de son célèbre roman Les Vagabonds. A dix-sept, il apprend le métier de cordonnier et écrit son premier ouvrage: "Mystères". Il devient une célébrité locale et passe au grade d'employé, puis d'instituteur. Un riche marchand le prend sous sa protection et lui procure une somme d'argent afin qu'il puisse continuer à écrire. Ainsi naît en 1879, une deuxième œuvre, "Frida", que refusent les éditeurs. L'espoir de devenir écrivain s'évanouit, malgré une tentative d'entrer en contact avec Björnson...

Commence alors une nouvelle période de vagabondage: Hamsun est terrassier, chanteur des rues, contre-maître dans une carrière, etc..., et ses seules joies sont celles des bals du samedi soir. En 1882, à 23 ans, il part en Amérique où la vie sera aussi difficile qu'en Norvège et où Hamsun sera tour à tour porcher, employé de commerce, aide-maçon et marchand de bois. A Minneapolis, il vivra des jours meilleurs dans un foyer de prédicateurs "unitariens", des Norvégiens, immigrés, comme lui, en Amérique. Cette position lui permet de donner régulièrement des conférences sur divers thèmes littéraires: là son style s'affirme et cet homme jeune, de belle allure, énergique et costaud transforme ses déboires et ses rancœurs en sarcasmes et en un humour féroce, haut en couleurs, où pointe ce génie, qui ne sera reconnu que quelques années plus tard.

Après un bref retour en Norvège, il revient en Amérique et vit à Chicago où il est receveur de tramway. Ce deuxième séjour américain ne dure qu'une bonne année et, c'est définitivement désillusionné qu'il rentre en Scandinavie. Il s'installe à Copenhague, dans une triste mansarde, avec la faim qui lui tenaille le ventre. Cette faim, cette misère qui lui collait à la peau, va le rendre célèbre en un tourne-main. Amaigri, à moitié clochardisé, il présente une esquisse de ce roman, écrit dans sa mansarde danoise, à Edvard Brandes, le frère de Georg Brandes, ami danois et juif de Nietzsche, grand pourfendeur du christianisme paulinien, présenté comme ancêtre du communisme niveleur. Georg Brandes fait paraître cette esquisse anonymement dans la revue "Ny Jord" ("Terre Nouvelle") et le public s'enthousiasme, les journaux réclament des textes de cet auteur inconnu et si fascinant. L'ère des vaches maigres est définitivement terminée pour Hamsun, âgé de 29 ans. "La Faim" décrit les expériences de l'auteur confronté avec la faim, les fantasmes qu'elle fait naître, les nervosités qu'elle suscite... Cet écrit d'introspection bouleverse les techniques littéraires en vogue. Il conjugue romantisme et réalisme. Et Hamsun écrit: "Ce qui m'intéresse, c'est l'infinie variété des mouvements de ma petite âme, l'étrangeté originale de ma vie mentale, le mystère des nerfs dans un corps affamé!...".

Quand "La Faim" paraît sous forme de livre en 1890, le public découvre une nouvelle jeunesse de l'écriture, un style tout aussi neuf, impulsif, capricieux, d'une finesse psychologique infinie, transmis par une écriture vive, agrémentée de tournures surprenantes où s'exprime l'humour sarcastique, vital, construit de paradoxes audacieux, qu'Hamsun avait déjà dévoilé dans ses premières conférences américaines. "La Faim" dévoile aussi un individualisme nouveau, juvénile et frais. Hamsun écrit que les livres doivent nous apprendre "les mondes secrets qui se font, hors du regard, dans les replis cachés de l'âme, ... ces méandres de la pensées et du sentiment dans le bleu; ces allées et venues étranges et fugaces du cerveau et du cœur, les effets singuliers des nerfs, les morsures du sang, les prières de nos moelles, toute la vie inconsciente de l'âme". La fin du siècle doit laisser la place à l'individualité et à ses originalités, aux cas complexes qui ne correspondent pas aux sentiments et à l'âme de l'homme moderne. Cas complexes qui ne sont pas figés dans des habitudes pesantes, des routines bourgeoises mais vagabondent et voient, grâce à leur sécession complète, les choses dans leur nudité. Ce rapport direct aux choses, ce contournement des conventions et des institutions, permet l'audace et la liberté de s'accrocher à l'essentiel, aux grandes forces telluriques et interdit le recours aux petits plaisirs stéréotypés, au tourisme conventionnel. L'individu vagabondant entre son moi et la Terre omniprésente n'est pas l'individu-numéro, perdu dans une masse amorphe, privée de tous liens charnels avec les éléments.

Dans "La Faim", l'affamé se détache donc totalement de la communauté des hommes; son intériorité se replie sur elle-même comme celle de l'enfant Hamsun qui vagabondait dans la forêt, errait dans le cimetière ou se plantait au sommet d'une colline pour boire les beautés du paysage. L'affamé ne développe aucune rancœur ni revendication contre la communauté des hommes; il ne l'accuse pas. Il se borne à constater que le dialogue entre lui et cette communauté est devenu impossible et que seule l'introspection est enrichissante.

De ces impressions d'affamés, de l'impossibilité du dialogue individu/communauté, découle toute l'anthropologie que nous suggère Hamsun. Car il est sans doute inutile de passer en revue sa biographie, d'ennumérer tous les livres qu'il a écrits, si l'on passe à côté de cette anthropologie implicite, présente partout dans son œuvre. Si on néglige d'en donner une esquisse, fût-elle furtive, on ne comprend rien à son message métapolitique ni à son engagement militant ultérieur aux côtés de Quisling.

La société urbaine, industrielle, mécanisée, pense et affirme Hamsun, a détruit l'homme total, l'homme entier, l'odalsbonde (1) de la tradition scandinave. Elle a détruit les liens qui unissent tout homme total aux éléments. Résultat: le paysan, arraché à sa glèbe et jeté dans les villes perd sa dimension cosmique, acquiert des manies stériles, ses nerfs ne sont plus en communion avec l'immanence cosmique et s'agitent stérilement. Si l'on parlait en langage heideggerien, on dirait que la déréliction urbaine, moderniste, culbute l'homme dans l'"inauthenticité". Sur le plan social, la rupture des liens directs et immédiats, que l'homme resté entier entretient avec la nature, conduit à toutes sortes de comportements aberrants ou à l'errance, au vagabondage fébrile de l'affamé.

Les héros hamsuniens, Nagel de "Mystères", surnommé l'"étranger de l'existence", et Glahn de "Pan", sont des comètes, des étoiles arrachées à leur orbite. Glahn vit en communion avec la nature mais des lubies urbaines, incarnées dans l'image d'Edvarda, femme fatale, lui font perdre cette harmonie et le conduise au suicide, après un voyage aux Indes, quête aussi fébrile qu'inutile. Tous deux vivent le destin de ces vagabonds qui n'ont pas la force de retourner définitivement à la terre ou qui, par stupidité, quittent la forêt qui les avait accueillis, comme le fit Hamsun à l'époque de son bref rêve américain.

Le véritable modèle anthropologique de Hamsun, c'est Isak, le héros central de "L'Eveil de la Glèbe": Isak demeure dans ses champs, pousse sa charrue, développe son exploitation, poursuit sa tâche, en dépit des élucubrations de son épouse, des sottises de son fils Eleseus qui végète en ville, se ruine, et disparaît en Amérique, de l'implantation temporaire d'une mine près de son domaine. Le monde des illusions modernes tourbillone autour d'Isak qui demeure imperturbable et gagne. Son imperméabilité naturelle, tellurique, à l'égard des manies modernes lui permet de léguer à son fils Sivert, le seul fils qui lui ressemble, une ferme bien gérée et porteuse d'avenir. Ni Isak ni Sivert ne sont "moraux" au sens puritain et religieux du terme. La nature qui leur donne force et épaisseur n'est pas une nature idéale, construite, à la mode de Rousseau, mais une âpre compagne; elle n'est pas un modèle éthique mais la source première vers laquelle retourne le vagabond que le modernisme a détaché de sa communauté et condamné à la faim dans les déserts urbains.

C'est donc dans le vagabondage, dans les expériences existentielles innombrables que le vagabond Hamsun a vécu entre ses 14 et ses 29 ans, dans la conscience que ce vagabondage a été causé par ces illusions modernistes qui hantent les cerveaux humains de l'âge moderne et les poussent sottement à construire des systèmes sociaux qui excluent sans merci les hommes originaux; c'est dans tout cela que s'est forgée l'anthropologie de Hamsun.

Avant de faire éditer "La Faim", Hamsun avait publié un réquisitoire contre l'Amérique, pays de l'errance infructueuse, pays qui ne recèle aucune terre où retourner lorsque l'errance pèse. Cet anti-américanisme, étendu à une hostilité générale envers le monde anglo-saxon, demeurera une constante dans les sentiments para-politiques de Hamsun. Sa critique ultérieure du tourisme de masse, principalement anglo-américain, est un écho de ce sentiment, couplé à l'humiliation du fier Norvégien qui voit son peuple transformé en une population de femmes de chambre et de garçons de café.

Si ce pamphlet anti-américain, "La Faim", "Pan", "Victoria", "Sous l'étoile d'automne", "Benoni", etc., sont les œuvres d'un premier Hamsun, du vagabond rebelle et impétueux, du déraciné malgré lui qui connait sa blessure intime, le roman "Un vagabond joue en sourdine" (1909), qui paraît quand Hamsun atteint l'âge de cinquante ans, marque une transition. La vagabond vieux d'un demi-siècle regarde son passé avec tendresse et résignation; il sait désormais que l'époque des sentiments enflammés est passée et adopte un style moins fulgurant et moins lyrique, plus posé, plus contemplatif. En revanche, le souffle épique et la dimension sociale acquièrent une importance plus grande. L'ambiance trouble de "La Faim", le lyrisme de "Pan" cède la place à une critique sociale pointue, dépourvue de toute concession.

C'est aussi à 50 ans, en 1909, que Hamsun se marie pour la seconde fois —un premier mariage avait échoué— avec Marie Andersen, de 24 ans sa cadette, qui lui donnera de nombreux enfants et demeurera à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. La vagabond devient sédentaire, redevient paysan (Hamsun achète plusieurs fermes, avant de se fixer définitivement à Nörholm), retrouve sa glèbe et s'y raccroche. L'événement biographique se répercute dans l'œuvre et l'innocence anarchique se dépouille de ses excès et pose son "idéal", celui qu'incarne Isak. La trame de "L'Eveil de la Glèbe", c'est la conjugaison du passé vagabond et de la réimbrication dans un terroir, la dialectique entre l'individualité errante et l'individualité qui fonde une communauté, entre l'individualité qui se laisse séduire par les chimères urbaines et modernes, par les artifices idéologiques et désincarnés, et l'individualité qui accomplit sa tâche, imperturbablement, sans quitter la Terre des yeux. La puissance de ces paradoxes, de ces oppositions, vaut à Hamsun le Prix Nobel de Littérature. "L'Eveil de la Glèbe", avec son personnage central, le paysan Isak, constitue l'apothéose de la prose hamsunienne.

On y retrouve cette volonté de retour à l'élémentaire que partageaient notamment un Friedrich-Georg Jünger et un Jean Giono.