Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004

DOSSIER “DANTEC” :

Dantec devant les cochons

Source : http://ca.altermedia.info

Comme Présent l’avait prévu dès l’automne (1), le grand romancier et essayiste Maurice G. Dantec est soumis depuis quelques jours à une attaque en règle des «.Maîtres Censeurs » (2), de ces petits marquis islamo-gauchistes qui, depuis leurs quartiers chics et tranquilles de Saint-Germain veulent régenter les lettres et la pensée française.

Comme Présent l’avait prévu dès l’automne (1), le grand romancier et essayiste Maurice G. Dantec est soumis depuis quelques jours à une attaque en règle des «.Maîtres Censeurs » (2), de ces petits marquis islamo-gauchistes qui, depuis leurs quartiers chics et tranquilles de Saint-Germain veulent régenter les lettres et la pensée française.

Tout a commencé par une curieuse offensive à l’évidence préméditée, et collective, sur le forum du journal gratuit canadien Voir (3) qui s’est soudainement mis à vomir des messages d’insultes contre l’auteur de Babylon Babies (4) coupable, en vrac, d’être un « nazi américano-sioniste » (?), un islamophobe, un facho, et autres noms d’oiseaux.

Entre-temps, Dantec qui, du fait d’un quasi ostracisme dans les médias français, a pris l’habitude de lire, écrire et débattre sur le Web, lequel reste – pour le moment – un espace de liberté, commit l’irréparable péché de s’inscrire à la newsletter du Bloc Identitaire (5). Pire encore, l’écrivain poussa le vice jusqu’à accompagner cette démarche d’une lettre à Fabrice Robert, dirigeant du Bloc, pour lui préciser que, bien qu’en désaccord fondamental sur les positions de cette formation en ce qui concerne les Etats-Unis et Israël, il appréciait leur bel activisme contre le groupe de rap anti-français Sniper, pour leur défense de l’abbé Sulmont, et, plus généralement, leur lutte contre l’islamisation de la France. Last but not least, en homme courtois (quel ringard !), il leur souhaitait à la fin de cette missive, dont il autorisait la publication, tous ses vœux pour 2004… C’en était trop !

Ou plutôt, bien sûr, c’était enfin le « faux pas », qu’attendait le troupeau gras des cochons de la médiaklatura pour couiner en chœur leurs délations, leurs malédictions et leurs excommunications contre l’intellectuel qui avait osé, entamer un débat avec les intouchables, les lépreux de la droite identitaire !

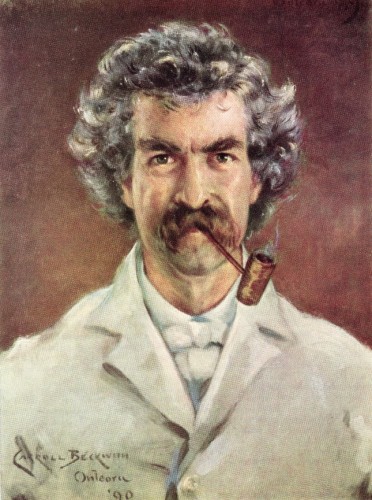

Des « cochons » oui, comme disait Léon Bloy (1) qui fut aussi, en son temps, la cible d’une vindicte généralisée de la presse parce qu’il avait eu le malheur de défendre Tailhade ; et qui leur répondit en rédigeant Léon Bloy devant les cochons (6), que nous nous sommes permis de paraphraser dans notre intitulé. Des cochons comme ceux qui, dans l’excellente fable de George Orwell, prennent le pouvoir de La ferme des animaux en y installant leur totalitarisme absurde pour mieux se goinfrer au nom de la liberté.

Des cochons donc, vautrés dans leurs turpitudes, qui trouvent charmant d’aller biser les terroristes du Chiapas, de fêter le livre (!) chez Fidel Castro, de voter pour Arlette Laguiller, et, donc, le projet d’une bonne révolution sanglante, ou encore, et la liste serait longue, répandent leur vulgate d’anciens communistes, complices de régimes génocidaires, dans toutes les feuilles et sur tous les écrans.

C’est Libé, bien sûr, qui a sonné l’hallali, jeudi, en un article où l’amalgame simpliste n’avait d’égal que le verbe venimeux. Le Monde récidivait dans la foulée – « Dantec s’affiche avec l’extrême droite » - dans l’inénarrable style bolcho-jésuitique qui est le sien. Et c’est d’ailleurs dans ses colonnes que l’on pouvait lire avec stupeur la « réaction » de Patrick Raynal, directeur de collection du pestiféré Dantec, qui enfonçait ainsi l’un de ses poulains en s’estimant « catastrophé, étant contre toutes les opinions » de Maurice G. Dantec. Consternant.

Et l’ « affaire Dantec » d’enfler maintenant jusqu’au Canada, où le quotidien La Presse a cru bon d’apporter ses rondins au bûcher. Sans parler d’internet qui voit les sites gaucho-bobos se remplir d’indignation vengeresse. Mais nous concluions lors de notre précédent article que l’écrivain catholique n’était pas du genre à se laisser faire sans combattre. Lui qui pense la littérature comme un combat pour la Civilisation Occidentale chrétienne et se veut un « guerrier du Verbe », ne manque pas de rage et de souffle.

Déjà, ses réponses fusent depuis Montréal comme autant de missiles intercontinentaux ! Il y dénonce avec véhémence ces « journalistes » sans déontologie ni métier, leurs « mensonges » « qui prouvent [qu’ils sont] très proches des officines de désinformation gouvernementales ». Il assume ses écrits, avec une belle témérité qui devrait faire honte à tous les lâches du système, chiens couchés, silencieux, aux pieds des inquisiteurs de la grosse presse anarcho-trotstko-bancaire.

Mais nous disions aussi, « qui sait s’il ne se trouvera pas de nombreux et inattendus soutiens qui rallieront le labarum archéo-futuriste de ce Constantin de la littérature française ». Et c’est ce qui semble arriver. Déjà, nous savons que de nombreux mails et courriers de fans, issus de tous les milieux et de tous bords, partent en direction de la prestigieuse maison Gallimard (7) afin qu’elle mobilise pour soutenir son auteur. La revue culturelle Cancer ! n’est pas en reste, qui a ouvert une page spéciale sur internet (8) et dont les rédacteurs se solidarisent avec maudit ; le site subversiv.com aussi, qui publie une interview choc de Dantec et bien d’autres encore, dont, évidemment, les militants du Bloc identitaire.

On peut aussi imaginer, et nous l’espérons, que ses amis intellectuels et écrivains dits « nouveaux réactionnaires » qui avaient fait naguère crânement face à l’attaque du commissaire politique Lindenbergh, sauront faire preuve de solidarité avec lui. Et puis, la meilleure solution est encore d’aller acheter massivement les œuvres de Dantec, en vente dans toutes les librairies, car dans ce monde hélas dominé par le fric, c’est par le porte-monnaie qu’il faut convaincre le landerneau des lettres que ce genre de lynchage ne nous impressionne plus.

Olivier GERMAIN.

1. Faut-il brûler Maurice G. Dantec, Présent du 3 octobre 2003

2. Elizabeth Lévy, Lattès, 2002

3. www.voir.ca

4. Gallimard, La Noire, 1999

5. Bloc Identitaire – BP 13 – 06301 cedex 04 et www.les-identitaires.com

6. Mercure de France, 1895

7. Éditions Gallimard – 5, rue Sébastien-Bottin – 75328 Paris cedex 07. presse-serie-noire@gallimard.fr - Tél. : 01.49.54.42.00 Fax : 01.45.44.94.03

8. http://frkc.free.fr/revuec/dantec_nettoyage.htm sur revuecancer.com

“Dantec, un catholique futuriste”

Que cette affaire Dantec est significative ! Que la France et le Québec représentent à la perfection le pire Occident ! Chez nous, une lâcheté endémique, apprise d’abord à la garderie, puis à l’école primaire, où l’on enseigne aux garçons à ne pas être des garçons, où ils sont castrés, n’ont pas le droit de se chamailler, sont traités comme de futurs hommes roses (ou gris), et ainsi de suite jusqu’à l’université. Le système d’éducation du Québec est une vaste entreprise de féminisation du mâle. On extirpe des coeurs toute violence et toute agressivité au lieu de discipliner et d’ennoblir ces instincts à l’origine des vieilles vertus militaires et chevaleresques garantes de la véritable paix et de la sécurité des plus faibles. On construit de cette façon un petit être inoffensif, fatigué, dépressif, aux instincts appauvris, sans résistance, et qui subit toujours. De là, le pacifisme des jeunes. Y a-t-il pire maladie morale ?

Que cette affaire Dantec est significative ! Que la France et le Québec représentent à la perfection le pire Occident ! Chez nous, une lâcheté endémique, apprise d’abord à la garderie, puis à l’école primaire, où l’on enseigne aux garçons à ne pas être des garçons, où ils sont castrés, n’ont pas le droit de se chamailler, sont traités comme de futurs hommes roses (ou gris), et ainsi de suite jusqu’à l’université. Le système d’éducation du Québec est une vaste entreprise de féminisation du mâle. On extirpe des coeurs toute violence et toute agressivité au lieu de discipliner et d’ennoblir ces instincts à l’origine des vieilles vertus militaires et chevaleresques garantes de la véritable paix et de la sécurité des plus faibles. On construit de cette façon un petit être inoffensif, fatigué, dépressif, aux instincts appauvris, sans résistance, et qui subit toujours. De là, le pacifisme des jeunes. Y a-t-il pire maladie morale ?

FAITES LE MORT, PAS LA GUERRE ! Ce défaitisme ignoble nous a été inculqué sur les genoux de nos professeurs. Nos politiciens sont des produits de cette éducation : des chiffes molles sans dignité. Cela c’est nous ! Le Québécois ressemble au dernier homme que redoutait Nietzsche. C’est en ce sens que le Québec est le théâtre des opérations. Le nouvel Adam, le produit glorieux (et ultime) de l’histoire universelle, c’est bien l’homo quebecensis, un homosexuel athée et pacifiste de gauche dont la bouille à la Michel Tremblay attend de se retrouver sur tous les timbres postes de l’Anation québécoise et qui tend les bras à Kofi Annan, pour que soit fondée sur le sinistre modèle québécois l’Anation mondiale ! Le Québec n’est tout entier qu’une maladie. Il est aussi, à sa manière, une prophétie. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? N’est-ce pas parce que nous avons imité la France ? Le totalitarisme cool à la québécoise, la décomposition arrogante, le pourrissement béat de toute une société (et non seulement d’une classe), nous viennent en droite ligne (par la gauche) de nos cousins français. La France et le Québec sont des dissociétés qui se confortent dans l’auto-adulation ("société distincte” ou “spécificité française"), l’antiaméricanisme, l’intolérance branchée, le conformisme culturel, le relativisme moral, le libéralisme extrême, une dépendance psychopathologique aux programmes sociaux, psycho-sociaux, méta-sociaux. La France et le Québec modernes, c’est l’Occident ” délivré ” du christianisme. Une proie facile !

Le Québec singe une France en train de crever et j’ose affirmer qu’il a dépassé son modèle. Il est vrai que la crevaison finale, lorsqu’il existe un désir sincère de ne pas être, un goût délicat d’extinction et de mensonge, une identité de plus en plus incertaine, n’est pas une tâche surhumaine. Loin de là ! L’islam dans un contexte pareil est simplement en train de terminer le travail…

Plusieurs ont consenti à ce qui apparaît comme une fatalité. Pas Dantec. Il a compris que l’Occident, ses libertés, sa pensée, son art, n’ont nul autre appui que le Dieu chrétien et juif, Créateur et Rédempteur. Il a donc entrepris de mettre fin à la grande crise nihiliste avant que celle-ci ne détruise l’Occident. De quoi l’accuse-t-on au bout du compte ? D’avoir greffé à des propos essentiellement raisonnables un peu de véhémence ? Eh quoi ! Il en faut lorsqu’on essaie de réveiller les morts, c’est-à-dire une gôche qui a tout bradé, l’honneur inclus, ainsi qu’une vieille droite nostalgique, neurasthénique, hystérique et paraplégique, complice de la décadence, à laquelle elle se complaît en un voyeurisme stérile et ambigu !

Dantec est un catholique futuriste (je mentionne que l’un des grands convertis du XXe siècle, Giovanni Papini, est issu du futurisme). Appelons catholiques futuristes ceux qui ont réussi la traversée du désert nihiliste pour enfin retrouver la Terre promise, plus splendide qu’aux premiers jours du monde. Et le voilà dans la bataille ! Qu’il est beau, qu’il est émouvant le courage du lion face aux hyènes… On le compare à Louis-Ferdinand Céline. Moi je discerne les ombres de Tertullien et de Léon Bloy, deux théophores, hagiophores, christophores et naophores (j’emploie ici le vocabulaire fastueux de saint Ignace d’Antioche), capables eux aussi d’une salutaire férocité. N’oublions jamais que nous devons affronter une énergie effrénée et vicieuse avec une vigueur virile et rationnelle (” We must meet a vicious and distempered energy with a manly and rational vigour ”, Edmund Burke).

Dantec nous réapprend une vertu trop dédaignée, la vertu de force. Il est bon qu’il soit parti de Nietzsche (et mieux encore qu’il ne s’y soit pas arrêté), car la vertu de force est inconsciemment (et quelquefois consciemment) méprisée par plusieurs chrétiens. Ne savent-ils plus que sans elle il n’existe ni véritable paix ni vraie justice ? La mentalité pacifiste et gauchisante est en définitive l’outil idéal pour l’islamisme et ses sbires. La lutte contre l’Islam jihadiste contribuera-t-elle à une renaissance de la France, à l’image de l’Amérique qui, elle, réussira (peut-être) sa Contre-révolution à cause de l’odieuse agression d’Al Qaeda ? L’Amérique croyait à tort avoir apprivoisé l’esprit révolutionnaire avec le libéralisme lockien et jeffersonnien. Elle ignorait que, insatiable, le principe révolutionnaire ne se contente ni de l’individualisme, ni même du collectivisme : on ne satisfait jamais un monstre dont la nature est de toujours répondre oui au mal. Pour lui, the Hell is the limit. Les meilleurs parmi les conservateurs américains ont alors compris que, s’ils ne réagissaient pas, surgirait le règne des égorgeurs, ceux-ci invités, cajolés, soutenus, par l’anomie libérale et qu’il fallait d’urgence que l’Amérique s’enracine à nouveau dans le christianisme natal qui l’a fondée. Quel spectacle et quel combat chez nos voisins du sud ! Le Joseph de Maistre américain, Orestes Brownson, enseignait déjà, en plein XIXe siècle, que le destin de l’Amérique et celui de l’Occident étaient suspendus au mouvement civilisateur universel : l’Église catholique romaine.

Aujourd’hui, plusieurs intellectuels américains ont recueilli la leçon du maître. Pendant ce temps, dans la Francité islamophile, le cercle des saddamistes dépités, (l’expression appartient à l’excellent Guy Millière) s’acharne contre le héros qui refuse la fin de la France, malgré la France elle-même. Osons, à la façon de Montalembert, une prédiction : le fils des croisés ne sera pas vaincu par les fils de Voltaire et par ceux de Mahomet. En tout cas, ce n’est pas la lecture, sur le site de Cancer!, des réactions d’Albert Sebag (Le Point) et de Pierre Marcelle (Libération) qui abattront un Dantec. Quel tartuffe que le premier et quel animal venimeux que le second ! Je ne me permettrai qu’une seule remarque à ces adeptes de la non-résistance à l’islam.

L’islamophobie, comme ils disent, est un signe de santé. Un chrétien islamophile se dénomme dhimmi (un dhimmi en devenir, comme les Français actuels, ou en fonction, comme les chrétiens du Proche Orient) ! La crainte de l’Islam est traditionnelle en Occident. Elle est en outre parfaitement justifiée par l’histoire et par la théologie. Ce n’est pas Dantec qui fait de Mahomet une des trois grandes figures de l’Antéchrist, c’est le Cardinal John Henry Newman, un exemple suprême d’urbanité (dixit l’incroyant Matthew Arnold) dans la littérature anglaise et l’un des plus grands théologiens depuis saint Thomas. Selon Newman (dans ses sermons sur l’Antéchrist), les trois grandes figures annonciatrices de l’Antéchrist sont Antiochus Épiphane, Julien l’Apostat et Mahomet. Le premier s’attaque spécifiquement à la religion (juive, évidemment). Le second est devenu empereur, quelques années après l’apparition d’une des plus terribles hérésies chrétiennes : l’arianisme. Il a d’ailleurs été éduqué par des Ariens (qui niaient la consubstantialité du Fils avec le Père et donc la divinité du Christ). L’arianisme fut pendant un certain temps quasi tout-puissant dans la chrétienté. On peut soutenir qu’il annonce l’islam et que celui-ci est bien, dans l’esprit de Newman (comme dans celui de Dantec) la grande division (plus importante que la Réforme). En ce sens, il faudrait parler de l’islam comme d’une première modernité (qui se joint en notre temps à la modernité occidentale proprement dite). L’avancée actuelle de l’islam en Europe n’est-elle pas annonciatrice de l’assaut ultime du nihilisme ? Dantec le croit : il a senti l’odeur de la bête.

Marcelle met sur le même plan l’antisémitisme et l’islamophobie. L’erreur est manifeste quoique nullement désintéressée ! L’antisémitisme est une abominable hérésie pour un chrétien ou un fils de chrétien, une espèce de marcionisme inconscient, un rejet de l’Ancien Testament, un crime contre la première Personne de la Sainte Trinité. Mais l’islam est l’hérésie par excellence : négation de la divinité du Christ et mépris de l’ordre naturel, une hérésie qui entraîne “la dégradation de la femme, l’esclavage de l’homme et la stérilité de la terre” (Donoso Cortès). Heureusement, il y a quelqu’un quelque part qui veille et qui résiste.

Jean RENAUD,

30 janvier 2004

Jean Renaud est le Directeur de la rédaction d’Egards, revue de résistance conservatrice - http://www.egards.qc.ca

Le droit de réponse de Maurice G. Dantec, REFUSÉ par Libération

Il existe un Paradis pour les journalistes. Comme il existe un enfer pour les écrivains.

Il existe un Paradis pour les journalistes. Comme il existe un enfer pour les écrivains.

Le paradis des journalistes s’appelle : LA PEUR. Et il conduit très directement à l’enfer des écrivains.

La Peur est le véritable maître de l’Homme de presse, c’est par elle qu’il règne, depuis bientôt 200 ans, sur la libre pensée, qu’il écrase de ses bottes à chaque occasion qui se présente. Celle-ci devient de plus en plus en rare. LA PEUR ! Son régime de domination si particulier s’est en effet instauré dans tous les esprits. Tout le monde est le flic de chacun, et de tous, et à commencer par soi-même.

Ernest Hello avait su, il y a plus d’un siècle, en quelques lignes fulgurantes, délimiter fermement la ligne de partage entre la peur et la crainte. La crainte c’est ce qui vous force à vous agenouiller devant la plus haute des souverainetés, et en fait elle conduit à la JOIE. La peur, créature du Diable, ne forme au final que des valets, dont l’angoisse est proportionnelle à l’ennui. Aussi, dès que par l’effet d’une sorte de hasard parfaitement impromptu, une voix ressurgit du silence, c’est-à-dire du bavardage continu qu’ils avaient cru une fois pour toute installé sous leur arbitrage, alors leur sang de navet ne fait qu’un demi-tour et leur bouche écume la rage tout juste bouillonnante des petits frustrés.

Pierre Marcelle est le chef de ces Archanges dont les merdicules d’encre et de papier mâché auréolent la présence plus sûrement encore que le halo des saints. Il est le Grand Vigile. Le Grand Collaborateur. Il est celui qui veut que les paroles qui sont des actes (je paraphrase à nouveau le grand Hello) cessent, immédiatement, car pour lui, la parole, il suffit de lire sa consternante prose dont on ne voudrait pas comme serpillière à urinoirs pour s’en apercevoir, la parole, pour Marcelle, c’est ce qui se répète, jusqu’à la nausée, dans les colonnes de son torchon.

La Peur a un seul ami. Son nom est Mensonge. Par exemple, lorsque ce triste Jdanov du Ve arrondissement se permet de dire que je me suis lié politiquement à un groupe néo-nazi, l’enflure Marcelle ne peut invoquer l’erreur : il commet sciemment un double-mensonge, comme d’autres pratiquent le double fist-fucking. Marcelle avait envoyé quelques sbires faire le sale boulot à sa place il y a une quinzaine de jours. Après tout, pourquoi paye-t-on au lance-pierre, avec des salaires de peóns brésiliens, les pigistes de Libé ?

Mais sa petite conjuration n’a trouvé qu’assez peu d’imbéciles pour lui emboîter le pas, mis à part ce qui fut un jour “Le Monde”. Aussi, enragé d’être forcé de constater que toute la France médiatico-culturelle ne le suivait pas comme un seul homme, prêt à brandir la tête de l’infâme au bout de sa pique, Marcelle, son courage ne parvenant pas tout à fait à se liquéfier sous lui, l’a pris à deux mains et l’a répandu dans un article dont la confection et le message rappellent fâcheusement, même certains de ses “amis” s’en sont rendus compte, les méthodes du Die Stürmer ou de la Pravda de la grande époque. Rien, absolument rien ne peut arrêter un Pierre Marcelle. Rien ne peut arrêter le nihilisme de ces petits-bourgeois de gauche, rien ne l’arrêtera, sinon sa propre agonie, qui est d’ailleurs si proche que c’est à se demander si tous ces piaillements ne signifient pas en fait que son heure, enfin, a sonné.

Ce qui, bien sûr, augmente d’autant la détresse du Marcelle. Le Marcelle vit dans un Monde qui doit absolument se perpétuer, c’est à dire sous la forme désormais indépassable de la contestation-marchandise.

Dans le Monde des Marcelle vous avez le droit d’être tout :

Vous avez le droit d’être homosexuel.

Vous avez le droit d’être athée.

Vous avez le droit d’être communiste.

Vous avez le droit d’être socialiste.

Vous avez le droit d’être écologiste.

Vous avez le droit d’être anarchiste.

Vous avez le droit d’être pro-islamiste.

Vous avez le droit d’être anti-sioniste.

Vous avez le droit d’être libéral.

Vous avez le droit d’être anti-libéral.

Vous avez le droit - et même le devoir - d’être anti-impérialiste.

Vous avez le droit (comprenons-le en fait sous le sens de “devoir") d’être anti-occidental.

vous avez le droit (devoir) d’être anti-capitaliste.

Vous avez le droit-devoir d’être contre toute “survivance de l’ordre ancien” honni.

Mais vous n’avez pas, bien sûr, le droit d’être “nazi”, car ce mot-valise fort pratique permet désormais d’enfermer à double tour toute pensée critique dans les oubliettes du déshonneur, mais surtout :

Vous n’avez pas le droit d’être Chrétien, et encore moins Catholique.

Vous n’avez pas le droit d’être Sioniste.

Vous n’avez pas le droit d’être opposé - théologiquement et politiquement, ce qui ne fait qu’un dans cette religion - à l’Islam (sous peine d’être taxé d’islamophobie, cette maladie mentale qui fait, comme en son temps l’anticommunisme, des dégâts sans cesse croissants dans la conscience des européens).

Vous n’avez pas le droit d’engager un dialogue poli, quoique très critique, avec des gens qui ont été enfermés dans le mot-valise des Marcelle.

Enfin, vous n’avez pas le droit de vous émouvoir, avec quelque indignation, de l’existence de centres de viol répandus par centaines dans les “cités” de notre bienheureuse “République”.

Les Marcelle ne veulent pas que cela s’ébruite. Car leur Paradis pourrait alors s’écrouler.

C’est alors que leur seule amie, la PEUR, entre en jeu. Leur Monde ne pourrait tenir sans elle, car elle est ce qui, pour le moment encore, interdit aux bouches de s’ouvrir. Mais la peur est une physique instable, elle est une créature du diable, les Marcelle s’en croient les commanditaires, ils n’en sont que les manœuvres. Et c’est pour cela que la PEUR, maintenant, leur revient à la face. Quelque chose s’est produit. Quelque chose a désorbité la peur de sa propre balistique quotidienne. Quelque chose a retourné la PEUR contre elle même. Et cette chose, ô Miracle, c’est LA PEUR ELLE-MÊME.

Le paradis des Marcelle n’est qu’un simulacre, un PROGRAMME. Il est à peu près aussi réel que la dernière version de SuperMario. Le Monde réel, lui, vit sous sa domination car il croit que c’est ce simulacre, le réel, et lui-même, ne lui a t-on pas assez rabâché, qui est un pur phantasme. Par exemple le type qui se fait cramer trois fois sa bagnole dans l’année vit un PHANTASME. Comme les adolescentes violées en tournantes. Comme les gens qu’on fracasse à coups de pierres parce qu’il n’auront pas donné une cigarette, comme les filles qu’on incendie avant de les jeter dans une benne à ordure.

Le Paradis des Marcelle n’est valable que pour les Marcelle, et leurs sous-fifres. Il n’est donc réel que pour eux. Les autres, ces pauvres phantasmes dont l’idiotie est sans cesse moquée et dénoncée par les Maîtres du Simulacron, n’ont souvent - pour survivre dans le grand camp de concentration franco-mondial - comme nourriture de subsistance que des livres. C’est pour cela que l’œil du Grand Vigile est constamment braqué sur ceux qui parviennent encore à en écrire. Car nous parlons de livres, bien sûr, pas de ces objets de consommation jetables, comme les tampons hygiéniques, que précisément la Peur a domestiqué, et propose sans cesse aux citoyens de la “République”.

Dans son appendicule où chaque ligne exsude de haine et d’ignorance crasse, le Roi des Marcelle ne me promet rien moins que l’Enfer! Il se fait en cela, benoîtement, l’écho des quelques rumeurs qui ont couru sur internet au sujet de ma possible ”éviction” de chez Gallimard, et qui ont, de fait, créé l’effet papillon que personne n’attendait ! Pauvre Marcelle ! Incapable d’écrire dans une langue française un tant soit peu correcte, il croit pouvoir jouer les florentins de la rue Sébastien-Bottin ! Pauvre Marcelle qui n’a pas compris que LA PEUR que lui et tous ses sbires sans cesse distillent, a mobilisé, par milliers, à ce que je sais, des lecteurs de “Dantec-le-catho-facho” qui ont CRU, en effet - et n’avaient-ils pas toutes les raisons de le faire ? - que LA PEUR, encore une fois, aurait le dessus. Car cette PEUR, c’est celle dont Pierre Marcelle fait entendre régulièrement les jappement lugubres.

Ils ont en effet PEUR de toute la clique qui est aux commandes de la culture, tels des Duvalier du carré germanopratin. Ils connaissent son pouvoir de nuisance. Ils vivent eux-mêmes dans la PEUR. Cette PEUR, par je ne sais quelle divine intorsion des éléments, les a alors délivrés d’elle-même. Ils ont dit : NON. Ils ont dit NON, monsieur Marcelle, nous ne voulons pas que “Dantec” rejoigne “l’enfer” dans lequel vous avez jeté déjà tant d’autres écrivains, qui ne pensent pas comme vous.

Ils ont dit NON à votre Paradis monsieur Marcelle : vous êtes en effet très puissant. Vous être le valet de la Peur. Regardez maintenant son Maître droit dans les yeux.

MgDANTEC,

NE PAS SUBIR

Général de Lattre

Pour en savoir plus: http://www.egards.qc.ca

Article d'Alessandro Gnocchi, paru dans Il Giornale, 28/10/2009.

Article d'Alessandro Gnocchi, paru dans Il Giornale, 28/10/2009.

Gabriele d'Annunzio (1863-1938), au temps de la “Belle époque”, était le seul poète italien connu dans le monde entier. Après la première guerre mondiale, sa gloire est devenue plutôt “muséale”, sans doute parce qu'il l'a lui-même voulu. Il devint ainsi “Prince de Montenevoso”. Un institut d'Etat édita ses œuvres complètes en 49 volumes. Surtout, il tranforma la Villa Cargnacco, sur les rives du Lac de Garde, en un mausolée tout à fait particulier (“Il Vittoriale degli Italiani”) qui, après la seconde guerre mondiale, a attiré plus de touristes que ses livres de lecteurs. En Allemagne, d'Annunzio a dû être tiré de l'oubli en 1988 par l'éditeur non-conformiste de Munich, Matthes & Seitz, et par un volume de la célèbre collection de monographies “rororo”. Aujourd'hui, coup de théâtre, un volume collectif rédigé par des philosophes et des philologues nous confirme que la grand “décadant” a sans doute été le “dernier poète-souverain de l'histoire” (références infra). A quel autre écrivain pourrait-on donner ce titre?

Gabriele d'Annunzio (1863-1938), au temps de la “Belle époque”, était le seul poète italien connu dans le monde entier. Après la première guerre mondiale, sa gloire est devenue plutôt “muséale”, sans doute parce qu'il l'a lui-même voulu. Il devint ainsi “Prince de Montenevoso”. Un institut d'Etat édita ses œuvres complètes en 49 volumes. Surtout, il tranforma la Villa Cargnacco, sur les rives du Lac de Garde, en un mausolée tout à fait particulier (“Il Vittoriale degli Italiani”) qui, après la seconde guerre mondiale, a attiré plus de touristes que ses livres de lecteurs. En Allemagne, d'Annunzio a dû être tiré de l'oubli en 1988 par l'éditeur non-conformiste de Munich, Matthes & Seitz, et par un volume de la célèbre collection de monographies “rororo”. Aujourd'hui, coup de théâtre, un volume collectif rédigé par des philosophes et des philologues nous confirme que la grand “décadant” a sans doute été le “dernier poète-souverain de l'histoire” (références infra). A quel autre écrivain pourrait-on donner ce titre?

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

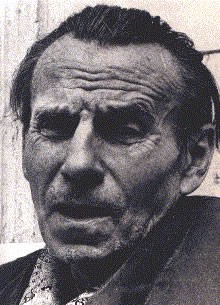

Ecco il Mostro. Sporco, indecente, nel pensare, nello scrivere e nel vivere. La lurida grandezza di Céline in tutto il suo splendore che poi coincide con la pienezza del suo squallore, ritratta in sette pose. Sette interviste nell’arco di un quindicennio sul viale del tramonto, dal dopoguerra alla sua morte, tornano in libreria sotto il titolo di Polemiche (Guanda, pagg. 120, euro 12,50).

Ecco il Mostro. Sporco, indecente, nel pensare, nello scrivere e nel vivere. La lurida grandezza di Céline in tutto il suo splendore che poi coincide con la pienezza del suo squallore, ritratta in sette pose. Sette interviste nell’arco di un quindicennio sul viale del tramonto, dal dopoguerra alla sua morte, tornano in libreria sotto il titolo di Polemiche (Guanda, pagg. 120, euro 12,50).

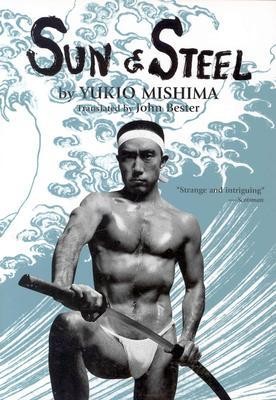

Yukio Mishima war sicherlich eine der schillerndsten, exzentrischsten und interessantesten Figuren, die je das Licht der literarischen Welt erblickten. Hierzulande erfreuen sich seine Werke wie Geständnis einer Maske, Patriotismus, Schnee im Frühling oder Liebesdurst großer Beliebtheit – dies jedoch zumeist innerhalb eines eher kleinen Zirkels. Man könnte also von einem „Geheimtip“ sprechen. Dabei dürfte dieser Mann bei weitem kein Unbekannter sein. International berühmt und sogar zwischenzeitlich im Gespräch für den Literaturnobelpreis gilt Mishima als einer der Exportschlager aus dem Land der aufgehenden Sonne.

Yukio Mishima war sicherlich eine der schillerndsten, exzentrischsten und interessantesten Figuren, die je das Licht der literarischen Welt erblickten. Hierzulande erfreuen sich seine Werke wie Geständnis einer Maske, Patriotismus, Schnee im Frühling oder Liebesdurst großer Beliebtheit – dies jedoch zumeist innerhalb eines eher kleinen Zirkels. Man könnte also von einem „Geheimtip“ sprechen. Dabei dürfte dieser Mann bei weitem kein Unbekannter sein. International berühmt und sogar zwischenzeitlich im Gespräch für den Literaturnobelpreis gilt Mishima als einer der Exportschlager aus dem Land der aufgehenden Sonne.

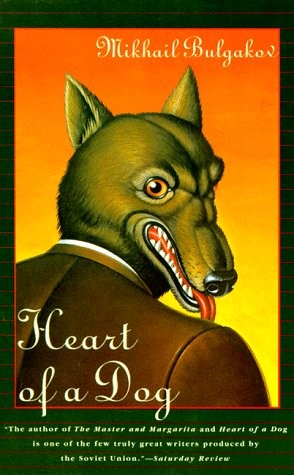

Bulgakow, mit einer Aristokratentochter verheiratet, lebte inmitten des Sowjetsystems auf einer der dort vorhandenen bürgerlichen Inseln, da das System weiterhin auf Vertreter der alten Intelligenz, auf Ärzte, Kulturschaffende, Wissenschaftler angewiesen war. Ab 1930 wurden die Werke Bulgakows nicht mehr veröffentlicht und keine Theaterstücke mehr aufgeführt. In mißlicher materieller Lage wandte er sich an die politische Führung, ihm entweder die Emigration oder eine Arbeit als Regie-Assistent zu verschaffen. Stalin persönlich rief Bulgakow, dessen Werke er offenbar mit Amusement selber gelesen hatte, an und versprach Hilfe. So arbeitete Bulgakow bis zu seinem Tod 1940 als Regie-Assistent und Übersetzer, unter anderem im Bolschoi-Theater.

Bulgakow, mit einer Aristokratentochter verheiratet, lebte inmitten des Sowjetsystems auf einer der dort vorhandenen bürgerlichen Inseln, da das System weiterhin auf Vertreter der alten Intelligenz, auf Ärzte, Kulturschaffende, Wissenschaftler angewiesen war. Ab 1930 wurden die Werke Bulgakows nicht mehr veröffentlicht und keine Theaterstücke mehr aufgeführt. In mißlicher materieller Lage wandte er sich an die politische Führung, ihm entweder die Emigration oder eine Arbeit als Regie-Assistent zu verschaffen. Stalin persönlich rief Bulgakow, dessen Werke er offenbar mit Amusement selber gelesen hatte, an und versprach Hilfe. So arbeitete Bulgakow bis zu seinem Tod 1940 als Regie-Assistent und Übersetzer, unter anderem im Bolschoi-Theater. Ce n'est pas une blague. Cette opinion a bien été émise : par Lorenzo Bernaldo de Quirós, membre de la Junta

Ce n'est pas une blague. Cette opinion a bien été émise : par Lorenzo Bernaldo de Quirós, membre de la Junta

Comme Présent l’avait prévu dès l’automne (1), le grand romancier et essayiste Maurice G. Dantec est soumis depuis quelques jours à une attaque en règle des «.Maîtres Censeurs » (2), de ces petits marquis islamo-gauchistes qui, depuis leurs quartiers chics et tranquilles de Saint-Germain veulent régenter les lettres et la pensée française.

Comme Présent l’avait prévu dès l’automne (1), le grand romancier et essayiste Maurice G. Dantec est soumis depuis quelques jours à une attaque en règle des «.Maîtres Censeurs » (2), de ces petits marquis islamo-gauchistes qui, depuis leurs quartiers chics et tranquilles de Saint-Germain veulent régenter les lettres et la pensée française. Que cette affaire Dantec est significative ! Que la France et le Québec représentent à la perfection le pire Occident ! Chez nous, une lâcheté endémique, apprise d’abord à la garderie, puis à l’école primaire, où l’on enseigne aux garçons à ne pas être des garçons, où ils sont castrés, n’ont pas le droit de se chamailler, sont traités comme de futurs hommes roses (ou gris), et ainsi de suite jusqu’à l’université. Le système d’éducation du Québec est une vaste entreprise de féminisation du mâle. On extirpe des coeurs toute violence et toute agressivité au lieu de discipliner et d’ennoblir ces instincts à l’origine des vieilles vertus militaires et chevaleresques garantes de la véritable paix et de la sécurité des plus faibles. On construit de cette façon un petit être inoffensif, fatigué, dépressif, aux instincts appauvris, sans résistance, et qui subit toujours. De là, le pacifisme des jeunes. Y a-t-il pire maladie morale ?

Que cette affaire Dantec est significative ! Que la France et le Québec représentent à la perfection le pire Occident ! Chez nous, une lâcheté endémique, apprise d’abord à la garderie, puis à l’école primaire, où l’on enseigne aux garçons à ne pas être des garçons, où ils sont castrés, n’ont pas le droit de se chamailler, sont traités comme de futurs hommes roses (ou gris), et ainsi de suite jusqu’à l’université. Le système d’éducation du Québec est une vaste entreprise de féminisation du mâle. On extirpe des coeurs toute violence et toute agressivité au lieu de discipliner et d’ennoblir ces instincts à l’origine des vieilles vertus militaires et chevaleresques garantes de la véritable paix et de la sécurité des plus faibles. On construit de cette façon un petit être inoffensif, fatigué, dépressif, aux instincts appauvris, sans résistance, et qui subit toujours. De là, le pacifisme des jeunes. Y a-t-il pire maladie morale ? Il existe un Paradis pour les journalistes. Comme il existe un enfer pour les écrivains.

Il existe un Paradis pour les journalistes. Comme il existe un enfer pour les écrivains.

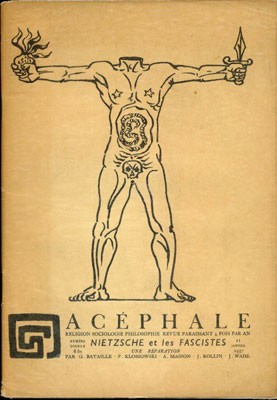

Indeed, as Griffin makes clear, fascists and para-fascists are usually, by their very nature, bitter enemies. While para-fascists may co-opt some superficial characteristics of their fascist opponents, in power they tend to ruthlessly suppress the expression of revolutionary fascism. When para-fascism attempts to co-opt fascism by sharing power – as Antonescu attempted in Romania with the Legionaries — conflict is inevitable, since the objectives of the two parties are completely different: para-fascist ossification vs. fascist palingenetic regeneration. Thus, in Romania, civil war between para-fascists and fascists led to the victory of the para-fascists, and the exile of the fascist forces. The idea that Antonescu was “fascist” is a byproduct of either ideological ignorance or ideological mendacity, a Marxist desire to strip their fascist competitors of revolutionary dynamism and reduce them to mere “bourgeois hooligans.”

Indeed, as Griffin makes clear, fascists and para-fascists are usually, by their very nature, bitter enemies. While para-fascists may co-opt some superficial characteristics of their fascist opponents, in power they tend to ruthlessly suppress the expression of revolutionary fascism. When para-fascism attempts to co-opt fascism by sharing power – as Antonescu attempted in Romania with the Legionaries — conflict is inevitable, since the objectives of the two parties are completely different: para-fascist ossification vs. fascist palingenetic regeneration. Thus, in Romania, civil war between para-fascists and fascists led to the victory of the para-fascists, and the exile of the fascist forces. The idea that Antonescu was “fascist” is a byproduct of either ideological ignorance or ideological mendacity, a Marxist desire to strip their fascist competitors of revolutionary dynamism and reduce them to mere “bourgeois hooligans.” In some sense, perhaps the “purest” brand of fascism was that of

In some sense, perhaps the “purest” brand of fascism was that of With respect to Antliff’s book itself, chapter topics include

With respect to Antliff’s book itself, chapter topics include

L’accusa più scontata che l’intellighenzia ufficiale lancia contro

L’accusa più scontata che l’intellighenzia ufficiale lancia contro

In 1936, while staying at the coastal village of Tossa de Mar with artist

In 1936, while staying at the coastal village of Tossa de Mar with artist

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1993

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1993