In D’Annunzio c’è la sintesi del volontarismo di Nietzsche, dello slancio vitale di Bergson e della filosofia dell’azione di Blondel: in lui dunque si riassumono al meglio - nella poesia, nella narrativa, nella vita vissuta e poi nell’interventismo eroico del “poeta-soldato” - tutti i patrimoni culturali e ideologici che la vecchia Europa rilancerà in chiave tradizionale e anti-modernista. E con D’Annunzio, infatti, avremo il tipico rappresentante di quella figura di esteta armato che dominerà gli eventi a partire dalla guerra del 1914: da Jünger a Marinetti, da Soffici a Péguy ai vorticisti inglesi.

I messaggi di egualitarismo democratico e di individualismo borghese con cui il progressismo stava già allora sfibrando le radici europee, vennero rovesciati con una rivolta neo-pagana, nuova e antica, intesa a impugnare l’identità arcaica come un’arma estetica, letteraria e, infine, anche politica. Nel tardo Ottocento, D’Annunzio è già una guida per queste energie antagoniste, che saranno l’avanguardia europea delle future rivoluzioni nazionali del XX secolo.

Incastonato tra La Vergine delle rocce del 1895 e Il Fuoco del 1900, cioè i due bastioni del sovrumanismo nietzscheano rielaborato da D’Annunzio, c’è un piccolo capolavoro di solito trascurato dagli esegeti - forse perché al frivolo pubblico parigino dell’epoca non piacque il suo andamento sofoclèo e a quelli di oggi giunge estranea ogni forma di pensiero mitico -, ma che ben si inserisce nel filone neo-pagano, che è il fulcro di tutta l’opera dell’Inimitabile. Alludiamo al Sogno di un mattino di primavera, dramma “rinascimentale” buttato giù alla svelta nel 1897, nello spazio di pochi giorni, per placare il dispetto di Eleonora Duse [nel ritratto sotto a sinistra], cui pochi mesi prima era stata preferita Sarah Bernhardt nel ruolo di protagonista della Città morta.

In questo apice di vis tragica che è il Sogno, D’Annunzio dà fondo alla sua inesauribile vena visionaria. Del personaggio principale, Donna Isabella, la Demente, impazzita per essersi vista uccidere dal marito l’amante stretto tra le braccia, egli fa un’icona dell’uscita dalla normalità attraverso il più atroce dolore. E dell’ingresso in quell’arcano spazio aperto che è la follia, la grande follia. D’Annunzio scrisse il Sogno di un mattino di primavera in piena febbre nietzscheana: aveva da poco scoperto la grandezza recondita del Solitario, fu anzi tra i primi in Europa a capirne e divulgarne il genio rivoluzionario, ne rimase impregnato e ne impregnò molta parte della sua opera: pensiamo al Trionfo della morte, del 1894, in cui il “superuomo” Giorgio Aurispa esalta il «sentimento della potenza, l’istinto di lotta e di predominio, l’eccesso delle forze generatrici e fecondanti, tutte le virtù dell’uomo dionisiaco».

E proprio nel Sogno noi ritroviamo, schermati dietro il tragico destino individuale della pazza Isabella, questi stessi valori. Ciò che D’Annunzio definiva essenzialmente come la «giustizia dell’ineguaglianza». La Demente - creatura per definizione ineguale, inassimilabile alla normalità che appiattisce e livella - diventa il lato femminile e notturno del suprematismo virile e attivo proclamato da D’Annunzio. Chiusa in un micromondo claustrale, circondata dalle attenzioni cliniche dei “normali”, la pazza d’amore è lo specchio teatrale della follia vera in cui si rinchiuse Nietzsche. Ricordiamo che quando D’Annunzio scriveva questa sua prosa tragica, Nietzsche era ancora vivo, ma già da anni tutto avvolto da una pazzia inespressiva, che aveva ormai già dato tutto, e che era il prezzo che dovette pagare per aver troppo a lungo fissato le voragini della mente. Come l’Isabella di D’Annunzio, Nietzsche visse i suoi ultimi anni sorvegliato a vista dai “vivi”, per lo più ignari di quale profonda sapienza ci possa essere in simili fughe dalla “normalità”.

Bisogna tornare più spesso al D’Annunzio “minore”, a quello del Libro ascetico della Giovane Italia, dei Taccuini, della Vita di Cola di Rienzo… e a quello del Sogno di un mattino di primavera. Quando ripenso al D’Annunzio folgorale e insieme notturnale, alla sua capacità medianica di trasferire nei posteri i suoi mondi di apparizioni e di presenze arcane attraverso sedute di veri e propri transfert scenici, mi torna alla mente una rappresentazione del Sogno a cui ebbi modo di assistere anni fa, nel cortile del Palazzo del Bargello di Firenze. Qui prese corpo, dapprima lentamente, poi in maniera trascinante, la rarissima sintesi tra l’eloquenza traboccante della parola dannunziana e l’eloquenza muta dell’antica pietra squadrata: il Bargello, austero palazzo medievale. Questo prezioso vestigio della Firenze gotica e ghibellina, spazio di severità duecentesca un tempo sacrario del potere popolare, sede del Podestà e della Guardia del Capitano del Popolo, eretto da un Lapo Tedesco che fu forse il padre di Arnolfo di Cambio, è il luogo che meglio si prestava alla congiura dannunziana tra raffinatezza dei sensi e rigore della volontà politica. Qui D’Annunzio soleva venire e tornare, fermandosi davanti alle opere del Verrocchio, di Benedetto da Maiano, del Laurana…dai suoi Taccuini sappiamo che fu più volte al Bargello negli anni della sua residenza alla Capponcina di Firenze: aggirandosi tra quei capolavori, gli venne l’idea di fare una delle sue coltissime citazioni. E nel Sogno fa dire a Isabella di un busto di Desiderio da Settignano che lei teneva amorevolmente sulle ginocchia, consumandolo di pianto e di carezze.

Il Sogno di un mattino di primavera è un cammeo di prodigi. Qui D’Annunzio l’occulto, l’uomo d’arme che conosceva le tecniche dell’estasi, che invocava gli attimi visionari, che era sciamano, taumaturgo e profeta, ci mette a contatto con una creatura esiliata dalla vita, ma aperta a valori di eccezionale trascendenza. La Pazza si è fatta fare una veste verde, vuole diventare natura, vuole essere selva: «Ora potrò distendermi sotto gli alberi…non s’accorgeranno di me…sarò come l’erba umile ai loro piedi…vedo verde, come se le mie palpebre fossero due foglie trasparenti…io potrò dunque con gli alberi, con i cespugli, con l’erba essere una cosa sola…». E si fa guanti di rami, stringe ghirlande, si fascia di fili d’erba, aspetta di farsi bosco per rivivere in natura la natura selvaggia del suo amore. Impossibile non riandare, davanti a tali celebrazioni, a quella passione per la dimensione dionisiaca e panteista che, ad esempio, traspare in certe inquadrature del Trionfo della morte: l’epopea del «dominatore coronato da quella corona di rose ridenti di cui parla Zarathustra…». Qualcosa che ricorre di nuovo quando Giorgio Aurispa il solitario, nell’osservare il tramonto, sente pulsare gli annunci di Zarathustra nel trionfo di una natura esuberante, irta di colori che eccitano l’animo e fondono l’uomo con le più enigmatiche energie del creato. Perfetta creazione silvestre, simbolo compiuto di pagana immersione nella natura pànica, l’Isabella del Sogno reca anche archetipi di morte, di sangue e di scatenata sensualità.

Essa ci rimanda con naturale similitudine alla Wildfrau nordica, la “vergine selvatica” che percuote le notti durante la caccia selvaggia di Wotan, così come compare nel mito indoeuropeo della ridda, che accomuna mistero, magia e ancestrali terrori, giacenti nella sfera della natura barbarica e nel subconscio atavico dell’uomo: purissimo scrigno da cui sale - quando la si sa udire - la voce del sangue primordiale. Come spesso accade alla tregenda pagana, la morte e il dolore non sono tuttavia disgiunti da una sensualità istintuale. E, infatti, profondamente sensuale è il contatto di Isabella col corpo dell’amato morente, da cui sgorga sangue come da una fonte inesauribile. Il suo trauma si muta allora in una sorta di allucinazione orgasmica:

«…La sua bocca mi versava tutto il sangue del suo cuore, che mi soffocava; e i miei capelli n’erano intrisi; e il mio petto inondato; e tutta quanta io ero immersa in quel flutto…com’erano piene le sue vene e di che ardore! Tutto l’ho ricevuto sopra di me, fino all’ultima stilla; e gli urli selvaggi che mi salivano alla bocca io li ho rotti coi miei denti che stridevano, perché nessuno li udisse…».

In brani di rapimento erotico come questo - in cui, tra l’altro, non si è lontani neppure dagli estatici abbandoni alla voluttà del sangue presenti, ad esempio, nelle lettere di Santa Caterina da Siena: «Annegatevi nel sangue del Cristo crocifisso, bagnatevi nel sangue, saziatevi di sangue…» -, noi riconosciamo una miriade di rimandi alla sacralità pagana e neo-pagana del sangue, ai suoi occulti poteri fecondanti, alle sue qualità misteriche di infondere vita ulteriore, e proprio quando fuoriesce in fiotti, come seme di vita, da un corpo in travaglio di morte.

Basterà ricordare la libido di sangue ossessivamente presente nella tragedia greca, capace di celebrare l’amore di rango come una lotta spasmodica che non fa più differenza tra la vita e la morte, che riconosce nella carne viva, nel segno sensuale, un universo infinito, confine tra saggezza e follia scatenante: Pentesilea, ad esempio, di cui Kleist fece un superbo affresco del dramma romantico…ferro di lame e di scudi, ma anche di cuori. Tutto questo ebbe riverberi nella nostra poesia nazionalista dei poeti-soldati volontari nella Grande Guerra: amore e lotta celebrati in nozze mistiche di sangue. Ad esempio, in Vittorio Locchi o in Giosuè Borsi, il sangue dell’eroe caduto e riverso al suolo, con la bocca a toccare il terreno come in un bacio, diviene seme generatore, potenza che feconda la terra redenta, paragonata a una sposa che si lasci inondare il grembo dal flusso ancora caldo dello sposo morente. Nel poemetto di Locchi, un tempo famoso, intitolato La sagra di Santa Gorizia, la città da liberare attende il suo eroe come un’amante fremente: «Amore, amore dolce, mi vedi? Amore dolce, mi senti? - chiede l’amata - Quanti tormenti ancora, quanti tormenti prima degli sponsali?». È un misticismo di visionaria trance erotico-guerriera, che certo rinnova esplicitamente gli arcaici connubi di Eros e Thànatos. Ed è in un trionfo di celebrazioni al benigno destino, alla vita che vince la morte, alle armi che liberano lo spirito, che avviene alla fine l’apoteosi trasfiguratrice dell’unione tra la città-femmina, finalmente liberata, e il vittorioso eroe liberatore.

L’amore - ma non solo quello letterario, proprio quello vero…ma certo non quello “comune”…- è sempre a un passo dalla pazzia: c’è un frammento del Sogno, in cui Isabella viene assalita da gelido terrore nel vedere una coccinella posatasi sul suo candido braccio e da lei creduta una goccia di sangue: esatta trasposizione della demenza che impietrisce Parsifal nell’osservare la rossa goccia di sangue di un passero sulla neve immacolata…

Detto per inciso, sottesa al Sogno leggiamo una - certo non casuale - combinazione di fine simbolismo cromatico: il bianco dei lunghi capelli e dello spettrale volto di Isabella, il verde della sua mimesis selvatica e il rosso del sangue dell’amato: ed ecco qua i tre colori per i quali l’Orbo Veggente andrà a rischiare la vita, ormai anziano, sui fronti della Grande Guerra…È in situazioni come queste che noi, più che altrove, apprezziamo la fantastica capacità dannunziana di intrecciare una raffinata sensibilità con il primario istinto di vita. Se c’è un luogo in cui la follia diventa mistica percezione dell’Altrove, magia di poteri visionari, potenza che fonde in un unico rogo il dolore e la gioia, questo è l’amore pazzo e disperato: quello profondamente filosofico di Nietzsche, come quello semplicemente umano di Isabella. D’Annunzio, alla sua maniera di grande sensitivo, li visse e li rappresentò entrambi.

E li rappresentò anche nella vita vera vissuta, magari alla maniera di un sacerdote pagano che solennizzasse i riti della terra e del sangue. Tra i suoi amori folli, c’era infatti, e non minore, anche quello per l’Italia. Un suo legionario ricordò un giorno di come, già vecchio e cadente, al Vittoriale ogni tanto il Comandante amasse celebrare occulte comunioni insieme ai suoi fedelissimi: «sovente, la notte, adunato un piccolo numero di fedeli, alla rossastra luce fantastica di torce resinose, parla della nostra terra e della nostra stirpe, della nostra guerra e dei nostri Morti, dei nostri mari e delle nostre glorie; qui i compagni lo ritrovano, lo rivedono e lo risentono, come in trincea e come a Fiume». Una liturgia nibelungica per eredi della razza di Roma: esisteranno ancora da qualche parte, dispersi, solitari, silenziosi, uomini simili?

del.icio.us

del.icio.us

Digg

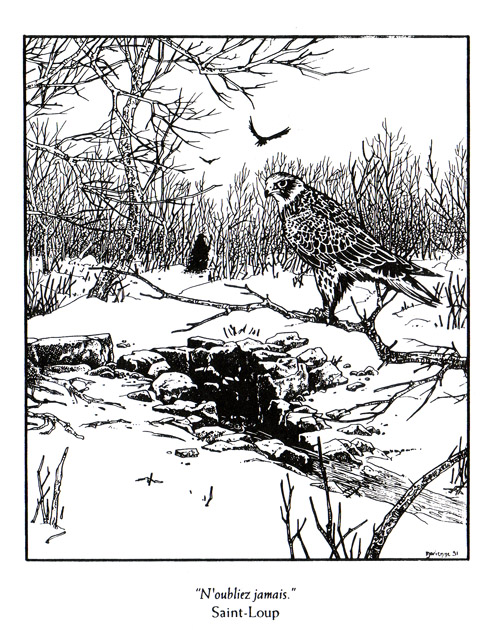

Digg Per la destra, per lo meno quella che non lo disprezza, Marc Augier detto Saint-Loup è il romanziere della civiltà minacciata e dell’Europa delle patrie carnali… Due temi che sono punto di riferimento dopo Solstice en Laponie, pubblicato nel 1939, dove l’autore espone già il suo timore per l’evangelizzazione e la colonizzazione delle popolazioni lapponi da parte dei mercanti della morale. Riflessione che prosegue sotto l’occupazione, soprattutto negli articoli sui Baschi ed i Bretoni dove Saint-Loup pone i primi fondamenti del “federalismo etnico” quale principio su cui vuole organizzare l’Europa (2). Sia detto tra parentesi, la difesa dei popoli minacciati non si limita nel suo spirito al solo territorio europeo giacché egli affermava nel 1941, in un articolo sull’avvenire dell’Impero francese: “Il nostro dovere in Africa è quello di ristabilire nel quadro storico e razziale una grande civilizzazione araba ed una grande civilizzazione nera (3)”.

Per la destra, per lo meno quella che non lo disprezza, Marc Augier detto Saint-Loup è il romanziere della civiltà minacciata e dell’Europa delle patrie carnali… Due temi che sono punto di riferimento dopo Solstice en Laponie, pubblicato nel 1939, dove l’autore espone già il suo timore per l’evangelizzazione e la colonizzazione delle popolazioni lapponi da parte dei mercanti della morale. Riflessione che prosegue sotto l’occupazione, soprattutto negli articoli sui Baschi ed i Bretoni dove Saint-Loup pone i primi fondamenti del “federalismo etnico” quale principio su cui vuole organizzare l’Europa (2). Sia detto tra parentesi, la difesa dei popoli minacciati non si limita nel suo spirito al solo territorio europeo giacché egli affermava nel 1941, in un articolo sull’avvenire dell’Impero francese: “Il nostro dovere in Africa è quello di ristabilire nel quadro storico e razziale una grande civilizzazione araba ed una grande civilizzazione nera (3)”.

Nonostante le apparenti contraddizioni, l’itinerario politico di Saint-Loup obbedisce ad una logica perfettamente coerente, dove la volontà di affermarsi caccia le contrazioni ideologiche. Prende forma un mondo di grande salute fisica e morale dove tutti i popoli hanno il diritto di esistere, purché radicati nelle loro proprie culture. Nel tempo, Saint-Loup ha tessuto un opera sincera attraverso la quale si è espresso uno spirito libero, che ha pagato la sua libertà con la cospirazione del silenzio di cui si circonda il suo nome.

Nonostante le apparenti contraddizioni, l’itinerario politico di Saint-Loup obbedisce ad una logica perfettamente coerente, dove la volontà di affermarsi caccia le contrazioni ideologiche. Prende forma un mondo di grande salute fisica e morale dove tutti i popoli hanno il diritto di esistere, purché radicati nelle loro proprie culture. Nel tempo, Saint-Loup ha tessuto un opera sincera attraverso la quale si è espresso uno spirito libero, che ha pagato la sua libertà con la cospirazione del silenzio di cui si circonda il suo nome.