La OTAN, el principal brazo transatlántico del complejo militar industrial de los Estados Unidos, no deja de expandirse. La amenaza soviética, su supuesta raison d’être originaria, desapareció hace veinte años. Pero al igual que el complejo militar industrial, la OTAN sigue viva y en constante expansión, alimentada por arraigados intereses económicos, una inveterada inercia institucional y la fijación paranoide de unos think tanks desesperados por encontrar “amenazas” por doquier.

A comienzos de abril, este Behemoth se dispone a celebrar su 60 aniversario en las ciudades vecinas de Estrasburgo (Francia) y Kehl (Alemania), atravesadas por el Rin. En ocasión de la efemérides, recibirá un especial regalo del cada vez más impopular presidente francés, Nicolás Sarkozy: el regreso de Francia a su comando militar. Un acontecimiento burocrático de este tipo, cuyo significado práctico dista de estar claro, proporciona a los corifeos de la OTAN y a los plumistas de turno algo sobre lo que cacarear. ¿Veis?, los tontuelos de los franceses han comprendido su error y han vuelto al redil.

Sarkozy, por supuesto, presenta las cosas de otro modo. Asegura que la integración de Francia al comando militar de la OTAN realzará su importancia en el mundo y le permitirá influir en la estrategia y las operaciones de una Alianza que nunca abandonó y a la que ha contribuido de forma ininterrumpida por encima de sus obligaciones.

Este argumento, sin embargo, oculta que fue precisamente el inconmovible control de los Estados Unidos sobre la estructura militar de la OTAN lo que persuadió a Charles de Gaulle a abandonarla en marzo de 1966. Su decisión no obedeció a un simple capricho. Había intentado sin éxito modificar el procedimiento de toma de decisiones de la Alianza hasta que entendió que era imposible. La amenaza soviética había remitido en parte y de Gaulle no quería verse arrastrado a operaciones bélicas que consideraba innecesarias, tales como el intento de Estados Unidos de ganar en Indochina una guerra que Francia ya había perdido y que consideraba inviable. De Gaulle prefería que Francia pudiera proseguir defendiendo sus intereses en Oriente Medio y África. Además, la presencia militar de Estados Unidos en Francia estimulaba las manifestaciones plagadas de “Yankees go home”. En ese contexto, el traspaso a Bélgica del comando militar de la OTAN satisfizo a todos.

El antecesor de Sarkozy, Jacques Chirac, erróneamente considerado “anti-americano” por los medios de Estados Unidos, ya estaba dispuesto a reincorporarse al comando de la OTAN si obtenía algo sustancial a cambio, como el comando mediterráneo de la Alianza. Pero los Estados Unidos se negaron en redondo.

Sarkozy, en cambio, ha decidido batallar por las migajas. Su objetivo es la asignación de oficiales franceses a un comando en Portugal y a algunas bases de entrenamiento en los Estados Unidos. “No hubo negociación alguna. Dos o tres oficiales franceses más bajo las órdenes de los norteamericanos no cambia nada”, observó en un reciente coloquio sobre Francia y la OTAN el ex ministro de exteriores francés Hubert Védrine.

Sarkozy anunció la reincorporación el 11 de marzo, seis días antes de que la cuestión fuera debatida en la Asamblea Nacional. Todas las protestas serán, por consiguiente, en vano. A simple vista, esta rendición incondicional parece obedecer a dos causas fundamentales. Una es la psicología del propio Sarkozy, cuyo amor por los aspectos más superficiales de los Estados Unidos, escenificado en su discurso ante el Congreso norteamericano en noviembre de 2007, produce vergüenza ajena. Sarkozy debe ser el primer presidente francés al que parece no gustarle Francia. O, al menos, al que – de verlos en televisión- parecen gustarle más los Estados Unidos. Por momentos se tiene la impresión de que ha querido ser presidente de Francia no por amor al país sino como una revancha social en su contra. Desde un comienzo ha mostrado una clara disposición a “normalizar” Francia, esto es, a rehacerla de acuerdo al modelo norteamericano.

La otra causa, menos obvia pero más objetiva, es la reciente expansión de la Unión Europea. La rápida absorción de los antiguos satélites de Europa del Este, a los que hay que sumar a las ex repúblicas soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania, ha alterado de manera drástica el equilibrio de poder dentro de la propia Unión Europea. El núcleo de las naciones fundadoras, Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux, es incapaz de encauzar la Unión hacia una política exterior y de seguridad única. Después de que Francia y Alemania se negaran a apoyar la invasión a Irak, Donald Rumsfeld las descalificó como parte de la “vieja Europa” y apeló maliciosamente a la “nueva Europa” para que se sumara a los designios estadounidenses. El Reino Unido, al oeste, y los “nuevos” satélites europeos del Este, están más atados política y emocionalmente a los Estados Unidos de lo que lo están a la Unión Europea que les proporcionó considerable ayuda económica para su desarrollo y capacidad de veto en las cuestiones políticas relevantes.

La expansión, en efecto, enterró el sempiterno proyecto francés de construir una fuerza de defensa europea que pudiera actuar con autonomía del comando militar de la OTAN. Los dirigentes de Polonia y de los Estados bálticos quieren que Estados Unidos los defienda a través de la OTAN y punto. Jamás aceptarían el proyecto francés de una Unión Europea no atada a la OTAN y a los Estados Unidos.

Francia tiene su propio complejo militar industrial, muy inferior, ciertamente, al de Estados Unidos. Pero es el más grande de Europa occidental. Un complejo así necesita mercados de exportación para su industria armamentística. El mejor mercado potencial serían una fuerzas armadas europeas independientes. Sin dicha perspectiva en el horizonte, algunos podrían pensar que la integración a comando militar podría abrir los mercados de la OTAN a los productos militares franceses.

Se trata, sin embargo, de una esperanza huera. Los Estados Unidos se han reservado con celo los principales suministros de la OTAN para su propia industria. Es improbable que Francia llegue a tener una influencia significativa en la OTAN, por las mismas razones por las que ha acabado por abandonar su intento de construir un ejército europeo. Los propios europeos están profundamente divididos. Con Europa dividida, los Estados Unidos mandan. Es más, con la profundización de la crisis, el dinero para armamentos comienza a escasear.

Desde el punto de vista del interés nacional francés, esta endeble esperanza de poder colocar en el mercado los propios productos militares es nada comparada con las desastrosas consecuencias políticas que tiene el gesto de lealtad protagonizado por Sarkozy. Es cierto que incluso fuera del comando militar de la OTAN, la independencia francesa era sólo relativa. Francia apoyó la incursión de los Estados Unidos en la primera guerra del Golfo. En vano el presidente François Mitterand esperó con ello ganar influencia en Washington, el clásico espejismo que deslumbra a los aliados de Estados Unidos en operaciones más dudosas. En 1999, Francia se sumó a la guerra de la OTAN contra Yugoslavia, a pesar de las dudas existentes en los altos mandos. En 2003, sin embargo, el presidente Jacques Chirac y su ministro de relaciones exteriores Dominique de Villepin hicieron gala de su independencia y rechazaron la invasión de Irak. Hay bastante acuerdo en que el plantón francés permitió a Alemania hacer lo mismo. Y a Bélgica.

El discurso de Villepin ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 14 de febrero de 2003, defendiendo la prioridad del desarme y de la paz sobre la opción de la guerra, levantó una abrumadora ovación. Villepin se granjeó una amplia popularidad alrededor del mundo y reforzó el prestigio francés, sobre todo en el mundo árabe. De regreso en París, no obstante, el odio personal entre Sarkozy y Villepin alcanzó cotas de pasión operísticas, y no es infundado sospechar que el compromiso de obediencia con la OTAN de Sarkozy es también un acto de revancha personal.

El efecto político más devastador de todo esto es, sin embargo, la impresión que se ha generado de que “Occidente”, Europa y los Estados Unidos, se han enrocado en una alianza militar contra el resto del mundo. Contemplado de manera retrospectiva, el disenso francés prestaba un servicio a Occidente en la medida en que generaba la impresión, o la ilusión al menos, de que todavía era posible pensar y actuar de forma independiente, y de que alguien en Europa podía llegar a escuchar lo que otras partes del mundo se dice y piensa. Ahora, este “cierre de filas” sellado por los valedores de la OTAN como una manera de “mejorar nuestra seguridad” activará las alarmas en el resto del mundo.

El imperio parece cerrar filas con el propósito de regir el mundo. Los Estados Unidos y sus aliados no reclaman abiertamente el gobierno del mundo, pero sí su control. Occidente controla las instituciones financieras mundiales, el FMI y el Banco Mundial. Controla el poder judicial, el Tribunal Penal Internacional, que en 6 años de existencia sólo ha sentado en el banquillo a un oscuro señor de la guerra congolés y ha abierto cargos contra otras 12 personas, todas ellas africanas. Mientras, los Estados Unidos provocan la muerte de cientos, miles, acaso millones de personas en Irak y Afganistán, al tiempo que apoyan la agresión de Israel contra el pueblo palestino. Para el resto del mundo, la OTAN no es más que el brazo armado de esta empresa de dominación. Y todo ello en un momento en el que el sistema financiero capitalista dominado por los países occidentales está arrastrando a la economía mundial al colapso.

Tamaña exhibición de “unidad de Occidente” al servicio de “nuestra seguridad” sólo puede generar inseguridad en el resto del mundo. Mientras, la OTAN no ha cejado en su intento de rodear a Rusia con bases militares y alianzas hostiles, principalmente en Georgia. Pese a las sonrisas de sobremesa con su contraparte ruso, Sergei Lavrov, Hillary Clinton no ha dejado de insistir en el obcecado mantra de que las “esferas de influencia son inaceptables”. Con ello, claro está, se refiere a la histórica esfera de intereses rusa, a la que Estados Unidos está incorporando agresivamente a su propia esfera de influencia a través de la OTAN.

No es de extrañar, en este contexto, que China y Rusia hayan aumentado su cooperación defensiva. Los intereses económicos y la inercia institucional de la OTAN están empujando el mundo hacia un escenario pre-bélico mucho más peligroso que la Guerra Fría. La lección que la OTAN se resiste a aprender es que la búsqueda de enemigos crea enemigos. La guerra contra el terrorismo promueve el terrorismo. Rodear a Rusia con misiles sedicentemente “defensivos” –cuando todo estratega sabe que un escudo acompañado de una espada es también un arma ofensiva- hará de Rusia un enemigo.En busca de amenazas

Para probarse a sí misma que, en verdad, es una entidad “defensiva”, la OTAN no cesa de buscar amenazas. Pues lo tiene fácil, puesto que el mundo es un lugar convulso, en buena medida gracias al tipo de globalización económica que los Estados Unidos han impuesto en las últimas décadas. Acaso haya llegado la hora de realizar esfuerzos políticos y diplomáticos para impulsar vías internacionales que permitan abordar cuestiones como la crisis económica, el cambio climático, el uso de la energía, los hackers y las “ciber-guerras”. Los think tanks vinculados a la OTAN ven en estos problemas “amenazas” que deberían ser tratadas a través de la OTAN. Esto conduce a militarizar las decisiones políticas allí donde, por el contrario, deberían desmilitarizarse.

Pensemos, por ejemplo: ¿cómo se podría abordar la supuesta amenaza del cambio climático con medios militares? La respuesta parece obvia: utilizando las fuerzas armadas contra las poblaciones forzadas a abandonar sus hogares por la sequía o por las inundaciones. Tal vez, como en Darfur, la sequía podría conducir a enfrentamientos entre grupos étnicos o sociales. Entonces, la OTAN podría decidir quiénes son los “buenos” y bombardear al resto. Este tipo de cosas.

Todo parece indicar, en efecto, que el mundo se está metiendo en muchos problemas. La OTAN parece dispuesta a afrontarlos utilizando sus fuerzas armadas contra las poblaciones descontroladas. Este propósito podrá verse con toda claridad en la celebración del 60 aniversario de la OTAN que tendrá lugar en Estrasburgo/Kehl el 3 y 4 de abril. Ambas ciudades se convertirán en auténticos campos militares. Los residentes de la tranquila ciudad de Estrasburgo están obligados a solicitar credenciales para salir y entrar a sus hogares durante el feliz evento. En momentos clave, no podrán dejar sus casas, salvo bajo circunstancias extraordinarias. El transporte urbano se detendrá. Las ciudades estarán muertas, como si hubieran sido bombardeadas, para permitir a los dignatarios de la OTAN montar su show por la paz.

El momento culminante de todo este espectáculo será la sesión fotográfica de diez minutos en la que los líderes de Francia y Alemania intercambien un apretón de manos en el puente sobre el Rin que conecta ambas ciudades. Será como si Angela Merkel y Nicolás Sarkozy sellaran la paz entre Alemania y Francia por primera vez. Los locales permanecerán encerrados en su casa para no perturbar la pantomima. La OTAN se comportará como si su mayor amenaza fuera el pueblo de Europa. Y es muy posible que, por esa vía, la mayor amenaza para el pueblo de Europa llegue también a ser la OTAN.

Diana Johnston es una escritora y periodista estadounidense especializada en temas de política exterior europea y occidental. Fue una participante activa del movimiento contra la guerra de Vietnam. Entre sus últimos trabajos se encuentra Fool’s Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions, (Monthly Review Press, 2003) un alegato contra la guerra emprendida en los Balcanes en 1999. Es colaboradora habitual de la revista Counterpunch.

Traducción para www.sinpermiso.info: Gerardo Pisarello

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

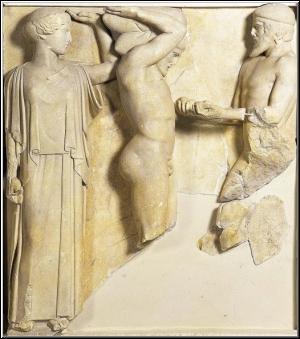

Each High Culture has as a distinguishing feature a "prime symbol." The Egyptian symbol, for example, was the "Way" or "Path," which can be seen in the ancient Egyptians' preoccupation -- in religion, art, and architecture (the pyramids) -- with the sequential passages of the soul. The prime symbol of the Classical culture was the "point-present" concern, that is, the fascination with the nearby, the small, the "space" of immediate and logical visibility: note here Euclidean geometry, the two-dimensional style of Classical painting and relief-sculpture (you will never see a vanishing point in the background, that is, where there is a background at all), and especially: the lack of facial expression of Grecian busts and statues, signifying nothing behind or beyond the outward. [Image: Atlas Bringing Heracles the Golden Apples in the presence of Athena, a metope illustrating Heracles' Eleventh Labor, with Athena helping Heracles hold up the sky. From the Temple of Zeus in Olympia, c. 460 BC.]

Each High Culture has as a distinguishing feature a "prime symbol." The Egyptian symbol, for example, was the "Way" or "Path," which can be seen in the ancient Egyptians' preoccupation -- in religion, art, and architecture (the pyramids) -- with the sequential passages of the soul. The prime symbol of the Classical culture was the "point-present" concern, that is, the fascination with the nearby, the small, the "space" of immediate and logical visibility: note here Euclidean geometry, the two-dimensional style of Classical painting and relief-sculpture (you will never see a vanishing point in the background, that is, where there is a background at all), and especially: the lack of facial expression of Grecian busts and statues, signifying nothing behind or beyond the outward. [Image: Atlas Bringing Heracles the Golden Apples in the presence of Athena, a metope illustrating Heracles' Eleventh Labor, with Athena helping Heracles hold up the sky. From the Temple of Zeus in Olympia, c. 460 BC.]